1

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebelum dekade 1970, pembangunan identik dengan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi lebih menitikberatkan pada kemampuan suatu negara untuk mengembangkan outputnya (GNP per kapita). Kesejahteraan masyarakat akan terjadi bersamaan dengan pertumbuhan GNP per kapita yang cepat. Pertumbuhan GNP per kapita yang cepat diharapkan akan terjadi penetesan ke bawah (trickle down) pada masyarakat luas, dalam bentuk lapangan pekerjaan dan kesempatan ekonomi lainnya. Masalah kemiskinan, pengangguran dan distribusi pendapatan masih kurang mendapat perhatian jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 1970-an pembangunan ekonomi yang mulanya menitikberatkan pertumbuhan mulai berubah pada pemikiran yang sekurang-kurangnya mengandung tiga hal pokok, yaitu: a). meningkatkan ketersediaan distribusi kebutuhan pokok, seperti pangan, papan, kesehatan dan perlindungan, b). meningkatkan taraf hidup yaitu pendapatan, kesempatan kerja, pendidikan, nilai budaya dan kemanusiaan, c). memperluas pilihan sosial ekonomi bagi setiap individu. Negara-negara yang memiliki tingkat pendapatan tinggi, tetapi memiliki standar kesehatan dan pendidikan yang rendah diibaratkan sebagai negara yang mengalami pertumbuhan tanpa pembangunan (Todaro dan Smith, 2003).

Dalam teori pertumbuhan ekonomi neo-klasik, faktor input tenaga kerja dan modal merupakan determinan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Selain tenaga kerja dan modal, terdapat faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang disebut dengan istilah total factor productivity (TFP). Teori

2

pertumbuhan Solow menjelaskan bahwa faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, selain tenaga kerja dan kapital dianggap sebagai kemajuan teknologi yang bersifat eksogen.

Pada tahun 1980-an muncullah teori pertumbuhan ekonomi baru yang dikenal dengan teori pertumbuhan endogen ( endogenous growth theory ). Teori pertumbuhan endogen mulai memasukkan berbagai aspek (eksternalitas) sebagai penentu pertumbuhan ekonomi. Total factor productivity dianggap sebagai ukuran produktivitas yang bersifat endogen. Kuznets (1966) mengemukakan bahwa ciri proses pertumbuhan ekonomi di negara maju salah satunya adalah tingkat kenaikan total factor productivity yang tinggi. Peningkatan total factor productivity dapat bersumber dari adanya pengembangan sumberdaya manusia, research and development, ketersediaan dan kondisi infrastruktur, hukum dan peraturan, stabilitas politik, kebijakan pemerintah (tercermin dari pengeluaran pemerintah), birokrasi, dan sebagainya.

Strategi pembangunan berdimensi manusia menawarkan konsep yang lebih luas dan menyeluruh. Konsep ini meletakkan pembangunan di sekitar manusia dan bukan manusia di sekitar pembangunan. Elemen penting dari pembangunan manusia adalah tersedianya pilihan-pilihan bagi masyarakat untuk dapat hidup sehat dan panjang umur, memperoleh pendidikan, dan memperoleh akses bagi sumber daya yang diperlukan untuk standar hidup yang layak, dan memperoleh kebebasan politik sebagai warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara.

Di banyak negara, pemerintah memainkan peran yang sangat penting dalam peningkatan modal manusia (human capital) dengan menyediakan dana

3

untuk pendidikan formal. Menurut Blankeanu dan Simpson (2004), pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan berpengaruh langsung dalam meningkatkan human capital dan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Pendidikan memegang peranan penting bagi peningkatan kualitas SDM. Peningkatan kualitas pendidikan memiliki makna bagi perbaikan kualitas bangsa, sebagai salah satu sarana dalam meningkatkan potensi dasar yang dimiliki bangsa. Pendidikan merupakan salah satu alat untuk menghasilkan perubahan pada diri manusia yang tidak atau belum diketahui sebelumnya. Nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia hanya akan berkembang melalui pendidikan. Setiap negara yang ingin maju hendaknya menjadikan pembangunan pendidikan sebagai prioritas utama. Investasi SDM yang dilakukan oleh negara maju sangat menentukan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi riil, bahkan krisis ekonomi memberi pengalaman bahwa negara yang mempunyai SDM yang baik akan lebih cepat keluar dari krisis ekonomi (Sumarsono, 2003).

Hasil amandemen UUD 1945 pasal 31 ayat (1), menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Untuk menegaskan amanat tersebut maka dibuatlah UU Sisdiknas (sistem pendidikan nasional) No. 20, tahun 2003 yang salah satu pasalnya mengamanatkan bahwa pemerintah pusat dan daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Berdasarkan Undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar dalam pendidikan. Salah satu pasal menyebutkan tentang aspek alokasi budgeting untuk sektor pendidikan, bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan harus

4

dialokasikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan berkualitas merupakan mandat yang harus dilakukan bangsa Indonesia, sesuai dengan tujuan negara dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa, dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) sangat diperlukan dalam menghadapi persaingan bebas dan otonomi daerah. Semenjak 1 Januari 2001 pemerintah Indonesia secara resmi melaksanakan otonomi daerah. Pembangunan daerah telah memasuki era baru yaitu otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Pemerintah daerah diberi kewenangan dan sumber keuangan baru untuk mendorong proses pembangunan daerah dan mendorong proses pembangunan nasional. Pada era otonomi daerah, kebijakan fiskal menjadi instrumen penting dalam mengatasi permasalahan pembangunan ekonomi daerah.

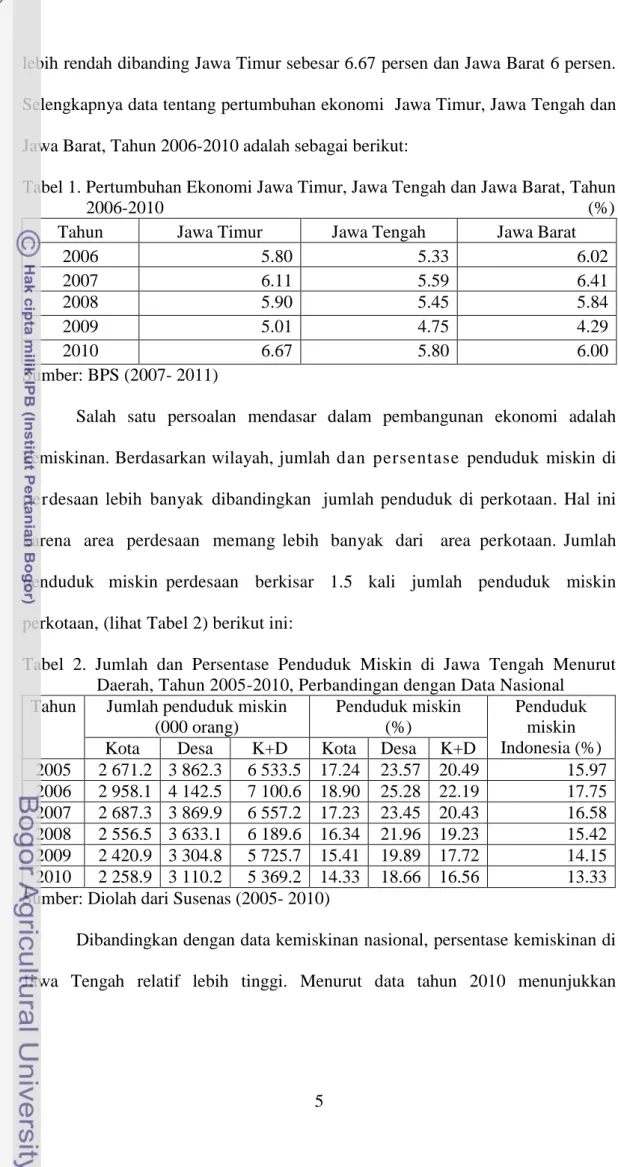

Jawa Tengah adalah provinsi yang dibatasi oleh dua provinsi besar yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur, terletak pada posisi yang sangat strategis karena merupakan lalu lintas bagi kedua provinsi tersebut. Dari sisi ekonomi, hal ini seharusnya menguntungkan bagi pengembangan usaha. Namun ironis, letaknya yang menguntungkan tidak didukung oleh kinerja perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Dibandingkan dengan dua provinsi besar yang mengapitnya, Jawa Tengah termasuk yang terendah dalam hal pencapaian pertumbuhan ekonomi, seperti ditunjukkan pada Tabel 1. Data tahun 2010 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah adalah 5.8 persen,

5

lebih rendah dibanding Jawa Timur sebesar 6.67 persen dan Jawa Barat 6 persen. Selengkapnya data tentang pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat, Tahun 2006-2010 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat, Tahun

2006-2010 (%)

Tahun Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat

2006 5.80 5.33 6.02 2007 6.11 5.59 6.41 2008 5.90 5.45 5.84 2009 5.01 4.75 4.29 2010 6.67 5.80 6.00 Sumber: BPS (2007- 2011)

Salah satu persoalan mendasar dalam pembangunan ekonomi adalah kemiskinan. Berdasarkan wilayah, jumlah dan persentase penduduk miskin di perdesaan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk di perkotaan. Hal ini karena area perdesaan memang lebih banyak dari area perkotaan. Jumlah penduduk miskin perdesaan berkisar 1.5 kali jumlah penduduk miskin perkotaan, (lihat Tabel 2) berikut ini:

Tabel 2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Jawa Tengah Menurut Daerah, Tahun 2005-2010, Perbandingan dengan Data Nasional

Tahun Jumlah penduduk miskin (000 orang) Penduduk miskin (%) Penduduk miskin Indonesia (%) Kota Desa K+D Kota Desa K+D

2005 2 671.2 3 862.3 6 533.5 17.24 23.57 20.49 15.97 2006 2 958.1 4 142.5 7 100.6 18.90 25.28 22.19 17.75 2007 2 687.3 3 869.9 6 557.2 17.23 23.45 20.43 16.58 2008 2 556.5 3 633.1 6 189.6 16.34 21.96 19.23 15.42 2009 2 420.9 3 304.8 5 725.7 15.41 19.89 17.72 14.15 2010 2 258.9 3 110.2 5 369.2 14.33 18.66 16.56 13.33 Sumber: Diolah dari Susenas (2005- 2010)

Dibandingkan dengan data kemiskinan nasional, persentase kemiskinan di Jawa Tengah relatif lebih tinggi. Menurut data tahun 2010 menunjukkan

6

kemiskinan di Jawa Tengah sebesar 5 369.2 juta orang atau sebesar 16.56 persen, persentase ini melebihi kemiskinan tingkat nasional sebesar 13.33 persen.

Salah satu penyebab tingginya kemiskinan adalah rendahnya kualitas SDM. Pernyataan ini didukung oleh data yang menggambarkan tentang hubungan distribusi penduduk miskin dengan tingkat pendidikannya di Jawa Tengah pada Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Distribusi Penduduk Miskin Bila Dihubungkan dengan Tingkat Pendidikan di Jawa Tengah, Tahun 2008 (%) No. Kabupaten/Kota Pendidikan <SD Tamat SD/SLTP SLTA+ 1 Kab. Cilacap 46.35 49.34 4.32 2 Kab. Banyumas 43.96 49.13 6.91 3 Kab. Purbalingga 46.92 50.98 2.10 4 Kab. Banjarnegara 46.88 51.53 1.58 5 Kab. Kebumen 40.22 50.24 9.55 6 Kab. Purworejo 33.20 52.56 14.24 7 Kab. Wonosobo 49.28 49.05 1.67 8 Kab. Magelang 41.04 53.76 5.20 9 Kab. Boyolali 35.85 54.31 9.84 10 Kab. Klaten 30.42 49.43 20.14 11 Kab. Sukoharjo 28.02 53.60 18.38 12 Kab. Wonogiri 39.55 54.01 6.43 13 Kab. Karanganyar 34.76 55.26 9.98 14 Kab. Sragen 37.71 52.96 9.33 15 Kab. Grobogan 40.13 57.16 2.71 16 Kab. Blora 40.31 53.67 6.02 17 Kab. Rembang 35.02 58.99 5.98 18 Kab. Pati 40.87 51.31 7.82 19 Kab. Kudus 26.93 63.56 9.51 20 Kab. Jepara 40.28 51.47 8.25 21 Kab. Demak 38.03 56.55 5.42 22 Kab. Semarang 45.79 50.28 3.93 23 Kab. Temanggung 44.73 50.27 5.01 24 Kab. Kendal 47.90 47.63 4.46 25 Kab. Batang 55.53 42.87 1.60 26 Kab. Pekalongan 49.20 48.31 2.49 27 Kab. Pemalang 47.39 48.24 4.37 28 Kab. Tegal 46.45 46.81 6.74 29 Kab. Brebes 43.54 52.33 4.13 30 Kota Magelang 22.35 53.21 24.44 31 Kota Surakarta 23.69 53.94 22.37 32 Kota Salatiga 32.98 54.69 12.34 33 Kota Semarang 33.41 39.08 27.51

7

34 Kota Pekalongan 38.93 55.02 6.05

35 Kota Tegal 36.53 55.29 8.18

Jawa Tengah 41.42 51.38 7.19

Sumber: BPS, Jawa tengah (2009)

Data dari Tabel 3 menunjukkan bahwa kemiskinan paling banyak terjadi pada penduduk yang mempunyai tingkat pendidikan SMP ke bawah yaitu sebesar 92.8 persen. Sedangkan penduduk yang mempunyai tingkat pendidikan SMA ke atas mempunyai kontribusi terhadap kemiskinan jauh lebih kecil, yaitu sebesar 7.19 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa tingkat kemiskinan dapat bersumber dari rendahnya tingkat pendidikan pekerja. Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan produktivitas tenaga kerja rendah dan mempengaruhi tingkat pendapatannya. Rendahnya tingkat pendapatan menyebabkan masyarakat miskin tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dengan baik sehingga mempengaruhi tingkat pendidikan dan kesehatannya, demikian seterusnya berputar tanpa ada ujung pangkalnya (the vicious cycle of poverty). Kemiskinan merupakan salah satu penyebab rendahnya kualitas SDM, sehingga mengurangi kemiskinan merupakan salah satu cara tepat meningkatkan kualitas SDM dan pendapatan masyarakat. Peran serta semua pihak, khususnya pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM diharapkan dapat membantu keluarga miskin untuk keluar dari jebakan lingkaran setan kemiskinan.

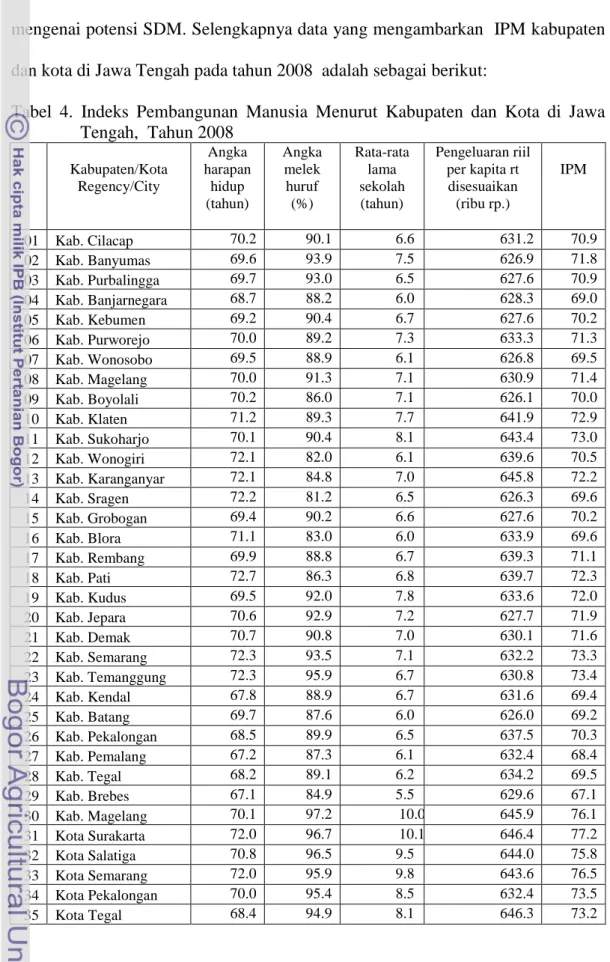

Amartya Sen (1999) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi bukan merupakan tujuan akhir. Pembangunan harus lebih memperhatikan peningkatan kualitas kehidupan dan kebebasan. Analisis Sen merupakan bagian yang oleh PBB disebut sebagai salah satu alat ukur yang dapat merefleksikan status pembangunan manusia yaitu indeks pembangunan manusia (IPM). IPM merupakan indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia

8

yang dianggap sangat mendasar yaitu kesehatan, pendidikan dan pendapatan (standar hidup). IPM merupakan salah satu indikator yang memberikan gambaran mengenai potensi SDM. Selengkapnya data yang mengambarkan IPM kabupaten dan kota di Jawa Tengah pada tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah, Tahun 2008 Kabupaten/Kota Regency/City Angka harapan hidup (tahun) Angka melek huruf (%) Rata-rata lama sekolah (tahun) Pengeluaran riil per kapita rt disesuaikan (ribu rp.) IPM 01 Kab. Cilacap 70.2 90.1 6.6 631.2 70.9 02 Kab. Banyumas 69.6 93.9 7.5 626.9 71.8 03 Kab. Purbalingga 69.7 93.0 6.5 627.6 70.9 04 Kab. Banjarnegara 68.7 88.2 6.0 628.3 69.0 05 Kab. Kebumen 69.2 90.4 6.7 627.6 70.2 06 Kab. Purworejo 70.0 89.2 7.3 633.3 71.3 07 Kab. Wonosobo 69.5 88.9 6.1 626.8 69.5 08 Kab. Magelang 70.0 91.3 7.1 630.9 71.4 09 Kab. Boyolali 70.2 86.0 7.1 626.1 70.0 10 Kab. Klaten 71.2 89.3 7.7 641.9 72.9 11 Kab. Sukoharjo 70.1 90.4 8.1 643.4 73.0 12 Kab. Wonogiri 72.1 82.0 6.1 639.6 70.5 13 Kab. Karanganyar 72.1 84.8 7.0 645.8 72.2 14 Kab. Sragen 72.2 81.2 6.5 626.3 69.6 15 Kab. Grobogan 69.4 90.2 6.6 627.6 70.2 16 Kab. Blora 71.1 83.0 6.0 633.9 69.6 17 Kab. Rembang 69.9 88.8 6.7 639.3 71.1 18 Kab. Pati 72.7 86.3 6.8 639.7 72.3 19 Kab. Kudus 69.5 92.0 7.8 633.6 72.0 20 Kab. Jepara 70.6 92.9 7.2 627.7 71.9 21 Kab. Demak 70.7 90.8 7.0 630.1 71.6 22 Kab. Semarang 72.3 93.5 7.1 632.2 73.3 23 Kab. Temanggung 72.3 95.9 6.7 630.8 73.4 24 Kab. Kendal 67.8 88.9 6.7 631.6 69.4 25 Kab. Batang 69.7 87.6 6.0 626.0 69.2 26 Kab. Pekalongan 68.5 89.9 6.5 637.5 70.3 27 Kab. Pemalang 67.2 87.3 6.1 632.4 68.4 28 Kab. Tegal 68.2 89.1 6.2 634.2 69.5 29 Kab. Brebes 67.1 84.9 5.5 629.6 67.1 30 Kab. Magelang 70.1 97.2 10.0 645.9 76.1 31 Kota Surakarta 72.0 96.7 10.1 646.4 77.2 32 Kota Salatiga 70.8 96.5 9.5 644.0 75.8 33 Kota Semarang 72.0 95.9 9.8 643.6 76.5 34 Kota Pekalongan 70.0 95.4 8.5 632.4 73.5 35 Kota Tegal 68.4 94.9 8.1 646.3 73.2

9

Jawa Tengah 71.1 89.2 6.9 633.6 71.6 Sumber: BPS, Jawa Tengah (2009)

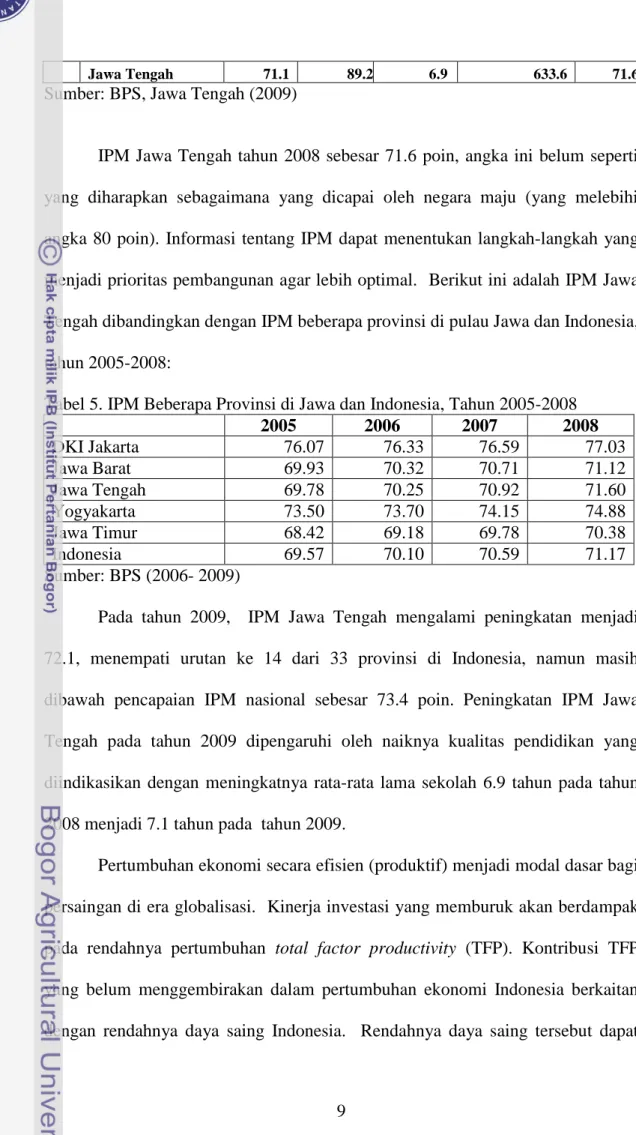

IPM Jawa Tengah tahun 2008 sebesar 71.6 poin, angka ini belum seperti yang diharapkan sebagaimana yang dicapai oleh negara maju (yang melebihi angka 80 poin). Informasi tentang IPM dapat menentukan langkah-langkah yang menjadi prioritas pembangunan agar lebih optimal. Berikut ini adalah IPM Jawa Tengah dibandingkan dengan IPM beberapa provinsi di pulau Jawa dan Indonesia, tahun 2005-2008:

Tabel 5. IPM Beberapa Provinsi di Jawa dan Indonesia, Tahun 2005-2008

2005 2006 2007 2008 DKI Jakarta 76.07 76.33 76.59 77.03 Jawa Barat 69.93 70.32 70.71 71.12 Jawa Tengah 69.78 70.25 70.92 71.60 Yogyakarta 73.50 73.70 74.15 74.88 Jawa Timur 68.42 69.18 69.78 70.38 Indonesia 69.57 70.10 70.59 71.17 Sumber: BPS (2006- 2009)

Pada tahun 2009, IPM Jawa Tengah mengalami peningkatan menjadi 72.1, menempati urutan ke 14 dari 33 provinsi di Indonesia, namun masih dibawah pencapaian IPM nasional sebesar 73.4 poin. Peningkatan IPM Jawa Tengah pada tahun 2009 dipengaruhi oleh naiknya kualitas pendidikan yang diindikasikan dengan meningkatnya rata-rata lama sekolah 6.9 tahun pada tahun 2008 menjadi 7.1 tahun pada tahun 2009.

Pertumbuhan ekonomi secara efisien (produktif) menjadi modal dasar bagi persaingan di era globalisasi. Kinerja investasi yang memburuk akan berdampak pada rendahnya pertumbuhan total factor productivity (TFP). Kontribusi TFP yang belum menggembirakan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia berkaitan dengan rendahnya daya saing Indonesia. Rendahnya daya saing tersebut dapat

10

dilihat dari pencapaian IPM Indonesia pada tahun 2009, sebesar 73.4 poin menempatkan Indonesia pada urutan 111 dari 182 negara di dunia. Posisi ini cukup jauh dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Singapura menempati urutan 23 dengan indeks 92, Malaysia urutan 66 dengan indeks 82.9, Thailand urutan 87 dengan indeks 78.3, dan Philipina urutan 105 dengan indeks 75.1. Hal ini cukup memprihatinkan, karena berada di urutan lebih rendah dibandingkan dengan Philipina. Kondisi ini belum memadai untuk menghadapi persaingan global dan belum mencukupi sebagai landasan pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge based economy).

Besarnya pengeluaran pemerintah menjadi ukuran seberapa besar perhatian pemerintah pada usaha pengembangan kualitas SDM. Perbaikan kualitas SDM juga tergantung pada tersedianya infrastruktur untuk menunjang investasi sumberdaya manusia. Pencapaian kualitas pembangunan manusia sangat ditentukan oleh kemampuan keuangan daerah, baik yang ditujukan secara langsung maupun tidak langsung terhadap komponen pembentuk IPM (pendidikan, kesehatan dan infrastruktur). Peningkatan pengeluaran pemerintah untuk ketiga sektor ini dapat menjadi sarana dalam meningkatkan kualitas SDM. Peningkatan kualitas SDM akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja, yang pada gilirannya merupakan motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi (engine of growth), (Nafzinger, 1997). Pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada pertumbuhan produktivitas diyakini dapat menghindarkan diri dari pertumbuhan ekonomi yang semu.

Beberapa penelitian menghubungkan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi, menggunakan pendekatan endogenous

11

growth. Dalam endogenous growth, human capital dimasukkan sebagai determinan pertumbuhan ekonomi selain modal fisik dan jumlah tenaga kerja. Dalam penelitian ini human capital dimasukan dalam sistem sebagai variabel endogen yang dapat mempengaruhi produktivitas tenaga kerja dan mendorong peningkatan output dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan output karena peningkatan kualitas SDM dapat menjadi alat bagi pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan pendapatan (growth and equity).

1.2. Perumusan Masalah

Permasalahan umum yang biasanya dihadapi negara sedang berkembang adalah rendahnya standar hidup, rendahnya kualitas SDM, dan rendahnya produktivitas tenaga kerja (labor productivity). Pada era otonomi, kebijakan fiskal menjadi instrumen penting dalam mengatasi permasalahan pembangunan daerah. Program pembangunan disusun dalam rangka untuk menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan kapabilitas masyarakat melalui pendidikan dan kesehatan, hingga mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, dan sasaran akhirnya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang baik akan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Sumberdaya manusia yang berkualitas menyebabkan peningkatan efisiensi dalam bekerja, sehingga akan memberi kontribusi positif bagi pembangunan. SDM yang unggul sangat diperlukan dalam proses pembangunan. Bukti menunjukkan bahwa ada

12

keterkaitan yang erat antara pendidikan formal dengan partisipasi seseorang dalam pembangunan.

Investasi sumberdaya manusia adalah seluruh kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui sektor pendidikan, kesehatan dan pelatihan yang hasilnya akan berdampak pada produktivitas tenaga kerja (Todaro dan Smith, 2003). Adanya keterbatasan data menyebabkan penelitian ini tidak mengikutsertakan variabel pelatihan. Dalam studi ini variabel pendidikan menggunakan indikator rata-rata lama sekolah (years of schooling) dan kesehatan menggunakan indikator angka harapan hidup (life expectancy). Peningkatan pengeluaran kesehatan diharapkan dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. Masyarakat yang sehat akan membuat sekolah menjadi lebih optimal sehingga mempengaruhi tingkat pendidikannya. Pendidikan yang baik akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya.

Kinerja perekonomian dalam penelitian ini menggunakan indikator input produksi, output, penerimaan pemerintah dan pengeluaran daerah. Sedangkan kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan sosial (pendidikan dan kesehatan), serta kesejahteraan ekonomi (pengeluaran per kapita, pengangguran, ketimpangan pendapatan dan kemiskinan). Strategi pembangunan yang mengedepankan peningkatan kualitas SDM diharapkan dapat mencapai tujuan pembangunan ekonomi dan manusia secara simultan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dikemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi human capital, produktivitas tenaga kerja, output, dan kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah?

13

2. Bagaimana dampak investasi SDM (peningkatan pengeluaran pendidikan dan kesehatan) terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat?

3. Bagaimana dampak peningkatan pengeluaran infrastruktur terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat?

4. Bagaimana dampak peningkatan investasi SDM disertai dengan peningkatan pengeluaran infrastruktur terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 1. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi human capital, produktivitas

tenaga kerja, output, dan kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah.

2. Menganalisis dampak investasi SDM terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

3. Menganalisis dampak peningkatan pengeluaran infrastruktur terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

4. Menganalisis dampak peningkatan investasi SDM disertai dengan peningkatan pengeluaran infrastruktur terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah.

1.4. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) investasi SDM mencakup seluruh pengeluaran dalam rangka meningkatkan human capital yang dilakukan oleh rumahtangga dan pemerintah, (2) human capital terdiri dari pendidikan dan kesehatan serta tidak memasukkan variabel

14

pelatihan dan migrasi, (3) total factor productivity meliputi efisiensi yang diakibatkan peningkatan kualitas SDM, (4) pendekatan model dari sisi supply.