II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengembangan Agribisnis

Ada beberapa aspek yang dapat ditempuh dalam upaya mengembangkan kegiatan agribisnis diantaranya :

1. Pembangunan agribisnis merupakan pembangunan industri dan pertanian serta jasa yang dilakukan sekaligus, dilakukan secara simultan dan harmonis Industri yang sering kita dapatkan selama ini adalah industri pengolahan (Agroindustri) berkembang di Indonesia, tapi bahan bakunya dari impor. Dipihak lain, peningkatan produksi pertanian tidak diikuti oleh perkembangan industri pengolahan (Membangun industri berbasis sumberdaya domestik/lokal). Sehingga perlu pengembangan Agribisnis Vertikal.

Membangun Agribisnis adalah membangun keunggulan bersaing diatas keunggulan komparatif. Dalam arti bahwa membangun daya saing produk agribisnis melalui transformasi keunggulan komparatif menjadi keunggulan bersaing, yaitu dengan cara: 1) Mengembangkan subsistem hulu (pembibitan, agro-otomotif, agro-kimia) dan pengembangan subsistem hilir yaitu pendalaman industri pengolahan ke lebih hilir dan membangun jaringan pemasaran secara internasional, sehingga pada tahap ini produk akhir yang dihasilkan sistem agribisnis didominasi oleh produk-produk lanjutan atau bersifat capital and skill labor intensive.2) Pembangunan sistem agribisnis yang digerakkan oleh kekuatan inovasi. Dengan demikian produk utama dari sistem agribisnis pada tahap ini

merupakan produk bersifat Technology intensive and knowledge based.3) Perlu orientasi baru dalam pengelolaan

2. sistem agribisnis yang selama ini hanya pada peningkatan produksi harus diubah pada peningkatan nilai tambah sesuai dengan permintaan pasar serta harus selalu mampu merespon perubahan selera konsumen secara efisien.

3. Menggerakkan kelima subsistem agribisnis secara simultan, serentak dan harmonis. Untuk menggerakkan Sistem agribisnis perlu dukungan semua

pihak yang berkaitan dengan agribisnis/ pelaku-pelaku agribisnis mulai dari Petani, Koperasi, BUMN dan swasta serta perlu seorang Dirigent yang mengkoordinasi keharmonisan Sistem Agribisnis.

4. Menjadikan Agroindustri sebagai A Leading Sector.

Agroindustri adalah industri yang memiliki keterkaitan ekonomi (baik langsung maupun tidak langsung) yang kuat dengan komoditas pertanian. Keterkaitan langsung mencakup hubungan komoditas pertanian sebagai bahan baku (input) bagi kegiatan agroindustri maupun kegiatan pemasaran dan perdagangan yang memasarkan produk akhir agroindustri. Sedangkan keterkaitan tidak langsung berupa kegiatan ekonomi lain yang menyediakan bahan baku(input) lain diluar komoditas pertanian, seperti bahan kimia, bahan kemasan, dll. Dalam mengembangkan agroindustri, tidak akan berhasil tanpa didukung oleh agroindustri penunjang lain seperti industri pupuk, industri pestisida, industri bibit/benih, industri pengadaan alat-alat produksi pertanian dan pengolahan agroindustri seperti industri mesin perontok dan industri mesin pengolah lain.

5. Membangun Sistem agribisnis melalui Industri Perbenihan

Industri Perbenihan merupakan mata rantai terpenting dalam pembentukan atribut produk agribisnis secara keseluruhan. Atribut dasar dari produk agribisnis seperti atribut nutrisi (kandungan zat-zat nutrisi) dan atribut nilai (ukuran, penampakan, rasa, aroma dan sebagainya) serta atribut keamanan dari produk bahan pangan seperti kandungan logam berat, residu pestisida, kandungan racun juga ditentukan pada industri perbenihan. Oleh karena itu Pemda perlu mengembangkan usaha perbenihan (benih komersial) berdasar komoditas unggulan masing-masing daerah, yang selanjutnya dapat dikembangkan menjadi industri perbenihan modern.

6. Dukungan Industri Agro-otomotif dalam pengembangan sistem agribisnis Perlu adanya rental Agro-otomotif yang dilakukan oleh Koperasi Petani atau perusahaan agro-otomotif itu sendiri.

7. Dukungan Industri Pupuk dalam pengembangan sistem agribisnis.

Pada waktu yang akan datang industri pupuk perlu mengembangkan sistem Networking baik vertikal (dari hulu ke hilir) maupun Horisontal (sesama perusahaan pupuk), yaitu dengan cara penghapusan penggabungan perusahaan pupuk menjadi satu dimana yang sekarang terjadi adalah perusahaan terpusat pada satu perusahaan pupuk pemerintah. Oleh karena perusahaan-perusahaan pupuk harus dibiarkan secara mandiri sesuai dengan bisnis intinya dan bersaing satu sama lain dalam mengembangkan usahanya. Sehingga terjadi harmonisasi integrasi dalam sistem agribisnis. Serta perlu dikembangkan pupuk majemuk, bukan pupuk tunggal yang selama ini dikembangkan.

8. Pengembangan Sistem Agribisnis melalui Reposisi Koperasi Agribisnis Koperasi perlu mereformasi diri agar lebih fokus pada kegiatan usahanya terutama menjadi koperasi pertanian dan mengembangkan kegiatan usahanya sebagai koperasi agribisnis. Untuk memperoleh citra positif layaknya sebuah koperasi usaha misalnya: Koperasi Agribisnis atau Koperasi Agroindustri atau Koperasi Agroniaga yang menangani kegiatan usaha mulai dari hulu sampai ke hilir

9. Pengembangan Sistem Agribisnis melalui pengembangan sistem informasi agribisnis.Dalam membangun sistem informasi agribisnis, ada beberapa aspek

yang perlu diperhatikan adalah informasi produksi, informasi proses, distribusi, dan informasi pengolahan serta informasi pasar.

10. Membumikan pembangunan sistem Agribisnis dalam otonomi daerah

Pembangunan Ekonomi Desentralistis-Bottom-up, yang mengandalkan industri berbasis Sumberdaya lokal. Pembangunan ekonomi nasional akan terjadi di setiap daerah.

11. Dukungan perbankan dalam pengembangan sistem agribisnis di daerah. Untuk membangun agribisnis di daerah, peranan perbankan sebagai lembaga pembiayaan memegang peranan penting. Ketersediaan skim pembiayaan dari perbankan akan sangat menentukan maju mundurnya agribisnis daerah. Selama ini yang terjadi adalah sangat kecilnya alokasi kredit perbankan pada agribisnis daerah, khususnya pada on farm agribisnis.

12.Pengembangan strategi pemasaran. Pengembangan strategi pemasaran menjadi sangat penting peranannya terutama menghadapi masa depan, dimana preferensi konsumen terus mengalami perubahan, keadaan pasar

heterogen. Dari hal tersebut, sekarang sudah mulai mengubah paradigma pemasaran menjadi menjual apa yang diinginkan oleh pasar (konsumen). 13.Pengembangan sumberdaya agribisnis. Dalam pengembangan sektor agribisnis

aggar dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan pasar, diperlukan pengembangan sumberdaya agribisnis, khususnya pemanfaatan dan pengembangan teknologi serta pembangunan kemampuan Sumberdaya Manusia (SDM) Agribisnis sebagai aktor pengembangan agribisnis.

14. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Sektor Agribisnis. Perlu pengembangan pusat-pusat pertumbuhan sektor agribisnis komoditas unggulan yang didasarkan pada peta perkembangan komoditas agribisnis, potensi perkembangan dan kawasan kerjasama ekonomi.

15.Pengembangan Infrastruktur Agribisnis. Dalam pengembangan pusat pertumbuhan Agribisnis, perlu dukungan pengembangan Infrastruktur seperti jaringan jalan dan transportasi (laut, darat, sungai dan udara), jaringan listrik, air, pelabuhan domestik dan pelabuhan ekspor dan lain-lain.

16.Kebijaksanaan terpadu pengembangan. Ada beberapa bentuk kebijaksanaan terpadu dalam pengembangan agribisnis.

a. Kebijaksanaan pengembangan produksi dan produktivitas ditingkat perusahaan.

b. Kebijaksanaan tingkat sektoral untuk mengembangkan seluruh kegiatan usaha sejenis.

c. Kebijaksanaan pada tingkat sistem agribisnis yang mengatur keterkaitan antara beberapa sektor.

d. Kebijaksanaan ekonomi makro yang mengatur seluruh kegiatan perekonomian yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap agribisnis.

17.Pengembangan agribisnis berskala kecil

Kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan adalah: a. Farming Reorganization

Reorganisasi jenis kegiatan usaha yang produktif dan diversifikasi usaha yang menyertakan komoditas yang bernilai tinggi serta reorganisasi manajemen usahatani. Dalam hal ini disebabkan karena keterbatasan lahan yang rata-rata kepemilikan hanya 0,1 Ha.

b. Small-scale Industrial Modernization

Modernisasi teknologi, modernisasi sistem, organisasi dan manajemen, serta modernisasi dalam pola hubungan dan orientasi pasar.

c. Services Rasionalization

Pengembangan layanan agribisnis dengan rasionalisasi lembaga penunjang kegiatan agribisnis untuk menuju pada efisiensi dan daya saing lembaga tersebut. Terutama adalah lembaga keuangan pedesaan, lembaga litbang khususnya penyuluhan.

18. Pembinaan Sumberdaya Manusia untuk mendukung pengembangan agribisnis dan ekonomi. Dalam era Agribisnis, aktor utama pembangunan agribisnis dan aktor pendukung pembangunan agribisnis perlu ada pembinaan kemampuan aspek bisnis, manajerial dan berorganisasi bisnis petani serta peningkatan wawasan agribisnis. Dalam hal ini perlu reorientasi peran penyuluhan pertanian yang merupakan lembaga pembinaan SDM petani. Oleh karena itu

perlu peningkatan pendidikan penyuluh baik melalui pendidikan formal, kursus singkat, studi banding. Serta perlu perubahan fungsi BPP yang selama ini sebagai lembaga penyuluhan agro-teknis, menjadi klinik konsultasi Agribisnis. (Sudrajat Laksana,2013)

2.2. Penelitian Terdahulu 2.2.1. Penelitian tentang Kopi

Penelitian yang dilakukan Sitohang (1996) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi produksi dan permintaan kopi di pasar domestik pada periode 1969-1993. Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan model ekonometrika dengan pendugaan parameter dilakukan dengan menggunakan metode 3 SLS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produksi kopi Indonesia tidak responsif terhadap harga kopi dan komoditas substitusi di pasar domestik, harga ekspor,luas areal dan tingkat upah. Kecuali kopi jenis robusta yang responsive terhadap luas areal dalam jangka panjang.

Penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2008) tentang produksi, konsumsi, harga dan ekspor kopi nasional dengan menggunakan model ekonometrika bahwa adanya prospek yang cukup besar terhadap permintaan kopi dalam maupun luar negeri terus meningkat setiap tahunnya. Besarnya produksi nasional dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan permintaan pasar tersebut.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Jimmy Andar Siahaan (2008) mengenai analisis daya saing komoditas kopi arabika. Industri kopi arabika nasional merupakan keunggulan kompetitif namun masih harus dibenahi, hal ini

dapat dilihat dari para petani yang umumnya belum mampu menghasilkan biji kopi dengan mutu yang baik minimnya sarana pengolahan dan keterbatasan teknologi untuk pengolahan biji kopi, rendahnya pendidikan petani. Pemerintah berusaha meningkatkan keunggulan kompetitif kopi melalui perbaikan teknik budidaya, penyediaan modal, pengadaan infrastruktur yang mendukung industry kopi arabika sehingga menghasilkan kopi yang berkualitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Antonio Bani Lolik Carceres (2010) mengenai analisis potensi sebagai produk unggulan ekspor. Kopi sebagai komoditi unggulan ekspor terdapat beberapa factor antara lain : factor kondisi alam, faktor permintaan, struktur dan persaingnya. Pemerintah lebih berperan sebagai fasilisator yang akan memfasilitasi keempat factor pendukung tersebut agar komoditi kopi dapat bertahan baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri..

2.2.2. Penelitian tentang Strategi

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Purwoko (2006) mengenai nilai tambah dan strategi pemasaran kopi bubuk arabika kelompok tani. Strategi yang dapat ditetapkan adalah membuka peluang investasi kepada pihak lain, memperluas jaringan pasar, memperbaiki mutu dan tampilan produk olahan kopi, mengikutsertakan anggota kelompok tani dalam program pemerintah pengembangan usaha dan pelatihan.

Penelitian yang dilakukan oleh Basuki Rahmat (2009) tentang strategi pengembangan produk unggulan yang mengidenfikasikan status tingkat perkembangan, komoditas unggulan dan potensi yang dimiliki serta merumuskan

strategi dan program pengembangan produk unggulan.Menggunakan analisis SWOT dan QSPM, analisi SWOT digunakan untuk memaksimalkan peranan faktor yang bersifat positif, meminalisir kelemahan yang terdapat dalam tubuh organisasi dan menekan dampak ancaman yang timbul .

Ariswandi (2009) dalam penelitiannya mengenai strategi kebijakan pengembangan komoditas kopi, menanalisis keunggulan komparatif komoditas kopi. Sebagai komoditas basis dalam perekonomian wilayah menghitung besarnya efek multiplier dari segi produksi yang ditimbulkan oleh adanya pertumbuhan komoditas kopi tumbuh dan berkembang, merumuskan strategi kebijakan dan perancangan program pengembangan komoditas kopi. .

Dari penelitian yang dilakukan oleh beberapa penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian yang akan dilakukan mengenai Strategi Pengembangan Agribisnis Kopi di Kabupaten Aceh Tengah memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Pada umumnya alat analis penelitian sama namun komoditi serta lokasi berbeda, demikian juga alat analis berbeda namun komoditi sama.

2.3. Landasan Teori 2.3.1. Konsep Strategis

Menurut Jauch dan Glueck (1995), strategi adalah rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan keunggulan strategi organisasi dengan tantangan lingkungan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama organisasi dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi.

Disamping itu menurut Gitosudarmo (2001), strategi adalah pedoman arah kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi kekuatan dan kelemahan usaha, lebih realitik lagi strategi suatu usaha adalah sebuah rencana kegiatan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan keterbatasan factor-faktor produksinya, perubahan lingkungan dan persaingan.

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan (Rangkuti,2005). Strategi adalah pola sasaran, tujuan, kebijakan, dan rencana penting untuk mencapai tujuan. Strategi juga merupakan rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan keunggulan dan tantangan lingkungan dan dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat. Tujuan utama adalah agar dapat melihat secara objektif kondisi-kondisi eksternal sehingga dapat mengantisipasi perubahan lingkungan eksternalnya. Manfaat strategi menurut Rangkuti (2005) adalah dapat mengantisipasi kesempatan dan masalah-masalah dimasa datang, memberikan arahan yang jelas dalam pencapaian tujuan.

Menurut David (2005) strategi merupakan cara untuk mencapai sasaran jangka panjang merumuskan perencanaan komprehensif tenteng bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Proses manajemen strategis didasarkan pada keyakinan bahwa organisasi seharusnya terus menerus memonitor peristiwa dan kecenderungan internal dan eksternal sehingga melakukan perubahan tepat waktu. Teknologi informasi dan globalisasi adalah perubahan eksternal yang mengubah bisnis dan masyarakat.

2.3.2. Analisis SWOT (Strengths,Weaknesess, Opportunities, Threats)

Analisis SWOT adalah perangkat umum yang didesain dan digunakan sebagi langkah awal dalam proses pembuatan keputusan dan sebagai perencanaan strategis. Menurut Rangkuti (2000), analisis SWOT adalah indentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang (Oppurtunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan, (Weaknesess) dan ancaman (Threats). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian perencanaan strategis (strategic planner) harus menganalisis faktor-faktor strategis perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini.

Menurut David (2006) faktor-faktor kunci eksternal dan internal merupakan pembentuk matriks SWOT yang menghasilkan empat tipe strategi, yaitu a) Strategi SO yakni strategi yang menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal, b) strategi WO yakni mengatasi kelemahan internal dengan memanfaatkan keunggulan peluang eksternal, c) strategi ST yaitu strategi yang menggunakan kekuatan internal untuk menghindari pengaruh dari ancaman eksternal, serta d) strategi WT adalah strategi bertahan dengan meminimalkan kelemahan dan mengantisipasi ancaman lingkungan.

Data dan informasi internal perusahaan dapat digali dari fungsional perusahaan, misalnya dari aspek manajemen, keuangan, SDM, pemasaran, sistem informasi dan produksi. Data eksternal dikumpulkan untuk menganalisis hal-hal yang menyangkut persoalan ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan politik, pemerintahan, hukum, teknologi, persaingan di pasar industri di mana perusahaan berada.

2.4.Kerangka Pemikiran 2.4.1.Konsep Agribisnis

Secara harfiah agribisnis adalah kegiatan bertani yang sudah dipandang sebagai kegiatan bisnis, tidak lagi hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Menurut Davis dan Goldberg dalam Syahyuti (2006),agribisnis adalah rangkaian semua kegiatan mulai dari pabrik dan distribusi alat-alat maupun bahan untuk pertanian, kegiatan produksi pertanian, pengolahan, penyimpanan, serta distribusi komoditas pertanian dan barang-barang yang dihasilkannya. Sistem agribisnis terdiri dari lima subsistem, yaitu: (1) agribisnis hulu (up-stream agribusiness) berupa ragam kegiatan industri dan perdagangan sarana produksi pertanian, (2) pertanian primer atau disebut subsistem budidaya (on-farm agribusiness), (3) agribisnis hilir (down-stream agribusiness) atau subsistem pengolahan, ada kalanya disebut dengan ”agroindustri”, (4) subsistem perdagangan atau tata niaga hasil, dan (5) subsistem jasa pendukung berupa kegiatan penelitian, penyediaan kredit, sistem transportasi, pendidikan dan penyuluhan, serta kebijakan makro. Paradigma agribisnis berdiri di atas lima premis dasar, yaitu bahwa usaha

pertanian haruslah profit oriented; pertanian hanyalah satu komponen rantai dalam sistem komoditi sehingga kinerjanya ditentukan oleh kinerja system komoditi secara keseluruhan; pendekatan sistem agribisnis adalah formulasi kebijakan sektor pertanian yang logis, dan harus dianggap sebagai sistem ilmiah yang positif, bukan ideologis dan normatif; sistem agribisnis secara intrinsik netral terhadap semua skala usaha dan pendekatan sistem agribisnis khususnya ditujukan untuk negara sedang berkembang. Strategi pembangunan pertanian dengan menerapkan konsep agribisnis, sesungguhnya terdiri dari 3 tahap perkembangan yang semestinya terjadi secara berurutan yaitu :

1.Agribisnis berbasis sumberdaya yang digerakkan oleh kelimpahan sumber daya sebagai faktor produksi (faktor-driven), dan berbentu ekstensifikasi agribisnis dengan dominasi komoditas primer.

2.Agribisnis berbasis investasi (investment-driven) melalui percepatan industri pengolahan dan industri hulu serta peningkatan sumberdaya manusia.

3.Agribisnis berbasis inovasi (inovation-driven), dengan kemajuan teknologi. Pada tahap ini, komoditas yang diproduksi adalah hasil dari penerapan ilmu pengetahuan yang tinggi dan tenaga kerja terdidik, memiliki nilai tambah yang besar, dan tujuan pasar yang luas.

2.4.2.Konsep Perumusan Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategos dan strategus yang berarti seni perang. Suatu strategi mempunyai dasar-dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Menurut Hamel dan Prahalad (1995): “Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkatkan) dan terus menerus dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian perencanaan strategi hampir selalu dimulai dari “apa yang dapat terjadi”, bukan dimulai dari apa yang terjadi”. Terjadinya kecepatan inovasi pasar baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (core competencies). Perusahaan perlu mencari kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan”.

Definisi strategi yang dikemukakan oleh Chandrel (1962:13) menyebutkan bahwa ”Strategi adalah tujuan jangka panjang dari suatu perusahaan, serta pendayagunaan dan alokasi semua sumber daya yang penting untuk mencapai tujuan tersebut”. Menurut Umar (2008), strategi merupakan tindakan yang bersifat (incremental) senantiasa meningkat dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandangan tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa yang akan datang.

Menurut David (2006) strategi adalah alat untuk mencapai tujuan jangka panjang. Manajemen strategis didefenisikan sebagai seni dan pengetahuan untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang membuat organisasi mampu mencapai

obyektivitasnya. Sedangkan proses manajemen strategi adalah suatu pendekatan secara obyektif, logis, dan sistematis dalam penetapan keputusan utama dalam suatu organisasi. Proses manajemen strategis terdiri dari tiga tahap berturut-turut, perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi.

Perencanaan strategi adalah: (a) mengukur dan memanfaatkan kesempatan (peluang) sehingga mampu mencapai keberhasilan, (b) membantu meringankan beban pengambil keputusan dalam tugasnya menyusun dan mengimplementasikan manajemen strategi, (c) agar lebih terkordinasi aktivitas-aktivitas yang dilakukan (d) sebagai landasan untuk memonitor perubahan yang terjadi, sehingga dapat segera dilakukan penyesuaian, dan (e) sebagai cermin atau bahan evaluasi, sehingga bisa menjadi penyempurnaan perencanaan strategis yang akan datang. Jadi manajemen strategi penting untuk memperoleh keunggulan bersaing dan memiliki produk yang sesuai dengan keinginan konsumen dengan dukungan yang optimal dari sumberdaya yang ada.

Proses manajemen strategi terdiri dari tiga tahap, yaitu perumusan (formulasi) strategi, implementasi strategi dan evaluasi strategi. Tahap perumusan strategi meliputi pengembangan pernyataan misi, penetapan tujuan jangka panjang, dan pengembangan evaluasi serta seleksi atau pemilihan strategi. Tahap pelaksanaan strategi meliputi penetapan kebijakan dan tujuan tahunan serta alokasi sumberdaya. Pada tahap evaluasi strategi dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja pelaksanaan strategi.

2.4.3. Analisis Lingkungan Eksternal dan Internal

Analisis lingkungan internal adalah lebih pada analisis internal perusahaan dalam rangka menilai atau mengindentifikasi kekuatan dan kelemahan dari tiap-tiap divisi (Rangkuti, 2000). Analisa lingkungan internal perusahaan merupakan proses untuk menentukan dimana perusahaan atau pemerintah daerah mempunyai kemampuan yang efektif sehingga perusahaan dapat memanfaatkan peluang secara efektif dan dapat menangani ancaman di dalam lingkungan.

David (2006), menyebutkan sosial-faktor lingkungan yang akan dianalisa berhubungan dengan kegiatan fungsional perusahaan diantaranya adalah bidang manajemen, sumberdaya manusia, keuangan, produksi, pemasaran, dan oragnisasi. Analisis lingkungan internal ini pada akhirnya akan mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan.

Sedangkan sosial lingkungan eksternal yang dianalisa adalah terdiri dari lingkungan makro dan mikro. Lingkungan makro adalah lingkungan yang secara tidak langsung mempengaruhi keputusan dalam jangka panjang. Lingkungan ini terdiri dari sosial ekonomi, sosial budaya, dan teknologi. Sedangkan lingkungan mikro adalah kegiatan perusahaan yang secara langsung mempengaruhi kegiatan perusahaan itu sendiri. Lingkungan mikro terdiri dari pesaing, kreditur, pemasok, dan pelanggan.

Analisa lingkungan eksternal untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang sedang dihadapi perusahaan. Peluang merupakan kondisi yang

menguntungkan bagi perusahaan, sedangkan ancaman adalah keadaan yang tidak menguntungkan bagi perusahaan.

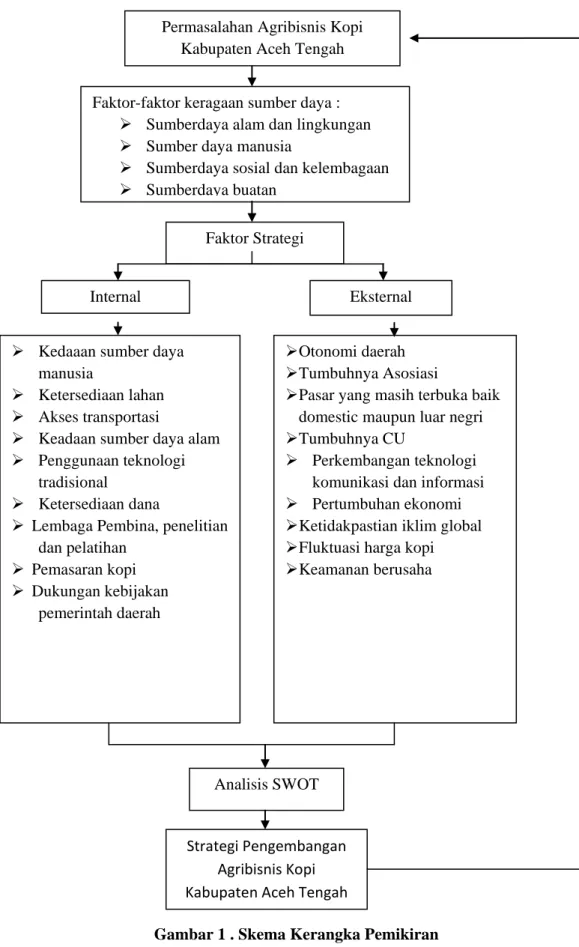

Penelitian mengenai strategi pengembangan kopi dilakukan dengan mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang berkaitan dengan kopi Kabupaten Aceh Tengah. Untuk mengetahui alternatif strategi pengembangan kopi, maka identifikasi faktor internal dan eksternal dianalisis dengan analisis SWOT.

Dari alternatif yang sudah didapat, selanjutnya dilakukan analisis dan evaluasi strategi sebelum tahap penetapan rencana strategi, setelah evaluasi dilakukan maka dilanjutkan dengan tahap terakhir menetapkan rencana strategis pengembangan kopi Kabupaten Aceh Tengah, untuk lebih ringkasnya gambaran mengenai penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.

Permasalahan Agribisnis Kopi Kabupaten Aceh Tengah

Faktor-faktor keragaan sumber daya : Sumberdaya alam dan lingkungan Sumber daya manusia

Sumberdaya sosial dan kelembagaan Sumberdaya buatan

Faktor Strategi

Analisis SWOT

Internal Eksternal

Kedaaan sumber daya manusia

Ketersediaan lahan Akses transportasi

Keadaan sumber daya alam Penggunaan teknologi

tradisional

Ketersediaan dana

Lembaga Pembina, penelitian dan pelatihan Pemasaran kopi Dukungan kebijakan pemerintah daerah Otonomi daerah Tumbuhnya Asosiasi

Pasar yang masih terbuka baik domestic maupun luar negri Tumbuhnya CU

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi Pertumbuhan ekonomi Ketidakpastian iklim global Fluktuasi harga kopi Keamanan berusaha

Gambar 1 . Skema Kerangka Pemikiran

Strategi Pengembangan Agribisnis Kopi Kabupaten Aceh Tengah