TESIS

PENGARUH ASUHAN KEFARMASIAN TERHADAP DRUG RELATED PROBLEMs, OUTCOME TERAPI, DAN

KUALITAS HIDUP PADA PASIEN PENYAKIT GINJAL KRONIK STADIUM V YANG MENJALANI HEMODIALISIS

DI RSUD DR. PIRNGADI MEDAN

OLEH:

PERI NIM 197014029

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU FARMASI FAKULTAS FARMASI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

2021

iv

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia serta ridhoNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “Pengaruh Asuhan Kefarmasian terhadap Drug Related Problems, Outcome Terapi, dan Kualitas Hidup pada Pasien Penyakit Ginjal Kronik Stadium V yang Menjalani Hemodialisis di RSUD Dr. Pirngadi Medan”. Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Farmasi pada Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada Ibu Prof.

Dra. Azizah Nasution, M.Sc., Ph.D., Apt., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, nasihat, dan bimbingan selama penyelesaian Tesis ini. Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak dr. Alwi Thamrin Nasution, Sp.PD-KGH, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penulis selama penyelesaian Tesis ini. Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Ibu Khairunnisa, S.Si., M.Pharm., Ph.D., Apt. selaku Dekan Fakultas Farmasi dan Ibu Yuandani, S.Farm., M.Si., Ph.D.,Apt., selaku Kepala Program Studi Magister Farmasi Universitas Sumatera Utara, atas bantuan dan fasilitas yang diberikan selama penulis menjalani pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi. Penulis juga menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada suami terkasih yaitu Abangda Rusmanto, S.Si., Apt., Ananda Amaliyah RZ & Wiwin Wandoyo yang senantiasa memberikan doa dan dukungannya, serta keluarga besar RSUD Dr. Pirngadi Medan yang telah memberikan semangat serta dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dan pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Farmasi.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih belum sempurna, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaannya. Medan, Desember 2021

Penulis, Peri

NIM 197014029

v

PENGARUH ASUHAN KEFARMASIAN TERHADAP DRUG RELATED PROBLEMs, OUTCOME TERAPI, DAN

KUALITAS HIDUP PADA PASIEN PENYAKIT GINJAL KRONIK STADIUM V YANG MENJALANI HEMODIALISIS

DI RSUD DR. PIRNGADI MEDAN

ABSTRAK

Pasien yang menjalani hemodialisis pada umumnya menerima lebih dari satu terapi obat memicu risiko terjadinya Drug Related Problems (DRPs) yang memengaruhi outcome klinis, kualitas hidup dan biaya pelayanan kesehatan.

Peran Apoteker sangat penting untuk menurunkan kejadian DRPs. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh asuhan kefarmasian terhadap DRPs, outcome terapi, kualitas hidup, dan biaya terapi (Cost of Illness) pada pasien penyakit ginjal kronik (PGK) stadium V yang menjalani hemodialisis di RSUD Dr. Pirngadi Medan.

Penelitian ini menggunakan metode kuasi eksperimental dengan desain penelitian kohort-studi prospektif sebelum dan setelah intervensi terhadap 83 pasien PGK yang menjalani hemodialisis pada bulan Februari-Juli 2021.

Identifikasi kejadian DRPs berdasarkan klasifikasi menurut PCNE V9, data tekanan darah, hemoglobin (Hb), Ureum Reduction Ratio (URR), dan Intradialytic Weight Gain (IDWG) diperoleh dari pemeriksaan langsung pada pasien, dan data kualitas hidup pasien diperoleh menggunakan kuesioner WHOQoL. Data dianalisis menggunakan uji Wilcoxon Signed Rank dan Uji Friedman dalam program SPSS V22.0.

Hasil penelitian menunjukkan terdapat 470 kejadian DRPs dengan rata-rata sebelum asuhan kefarmasian sebesar 5,73 ± 2,20 dan terjadi penurunan secara signifikan setelah asuhan kefarmasian 1,90 ± 1,04 (p=0,000). Terdapat perbedaan secara signifikan pada nilai URR dan IDWG setelah asuhan kefarmasian (p=0,000). Terjadi peningkatan secara signifikan setelah asuhan kefarmasian pada kualitas hidup yang berpengaruh terhadap penurunan biaya terapi (p=0,000).

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa asuhan kefarmasian dapat menurunkan kejadian DRPs dan biaya terapi serta meningkatkan kualitas hidup dan outcome klinis pasien PGK stadium V yang menjalani hemodialisis berupa nilai URR dan nilai IDWG.

Kata kunci: asuhan kefarmasian, hemodialisis, DRPs, outcome klinis.

vi

IMPACT OF PHARMACEUTICAL CARE ON

DRUG RELATED PROBLEMs, OUTCOME THERAPY, AND QUALITY OF LIFE IN STAGE V CHRONIC KIDNEY DISEASE IN PATIENTS UNDERGOING HEMODIALYSIS IN

DR. PIRNGADI HOSPITAL MEDAN

ABSTRACT

Patients undergoing hemodialysis generally receive more than one drug therapy triggering the risk of Drug Related Problems (DRPs) that affect clinical outcomes, quality of life, and health care costs. The role of pharmacists is very important to reduce the incidence of DRPs. This study aims to determine the effect of pharmaceutical care on DRPs, therapeutic outcomes, quality of life, and cost of illness in patients with chronic kidney disease (CKD) stage V undergoing hemodialysis at Dr. Pirngadi Hospital Medan.

This study used a quasi-experimental method with a prospective cohort study design before and after intervention on 83 CKD patients undergoing hemodialysis in February-July 2021. Identification of the incidence of DRPs based on classification according to PCNE V9, data on blood pressure, hemoglobin (Hb), Ureum Reduction Ratio (URR), and Intradialytic Weight Gain (IDWG) obtained from direct examination of the patient, and data on the quality of life of the patient were obtained using the WHOQoL questionnaire. The data were analyzed using the Wilcoxon Signed-Rank test and the Friedman test in the SPSS V22.0 program.

The results showed that there were 470 DRPs with an average pre- pharmaceutical care of 5.73 ± 2.20 and a significant decrease after pharmaceutical care of 1.90 ± 1.04 (p=0.000). There was a significant difference in the URR and IDWG values after pharmaceutical care (p=0.000). There was a significant increase after pharmaceutical care in the quality of life which affected the decrease in the cost of illness (p=0.000).

Based on the results of this study, it can be concluded that pharmaceutical care can reduce the incidence of DRPs and the cost of illness as well as improve the quality of life and clinical outcomes of CKD stage V patients undergoing hemodialysis in the form of URR and IDWG values.

Keyword: Pharmaceutical care, hemodialysis, DRPs, clinical outcome.

vii DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ... i

HALAMAN PENGESAHAN ... ii

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS ... iii

KATA PENGANTAR ... iv

ABSTRAK ... v

ABSTRACT ... vi

DAFTAR ISI ... vii

DAFTAR TABEL ... ix

DAFTAR GAMBAR ... xi

DAFTAR LAMPIRAN ... xii

DAFTAR SINGKATAN ... xiii

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Perumusan Masalah ... 5

1.3 Hipotesis ... 5

1.4 Tujuan Penelitian ... 6

1.5 Manfaat Penelitian ... 6

1.6 Kerangka Pikir Penelitian ... 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 9

2.1 Penyakit Ginjal Kronik ... 9

2.1.1 Definisi Penyakit Ginjal Kronik ... 8

2.1.2 Etiologi ... 10

2.1.3 Patofisiologi ... 14

2.1.4 Manifestasi Klinis ... 16

2.1.5 Pemeriksaan ... 16

2.1.6 Penatalaksanaan ... 19

2.2 Hemodialisis ... 24

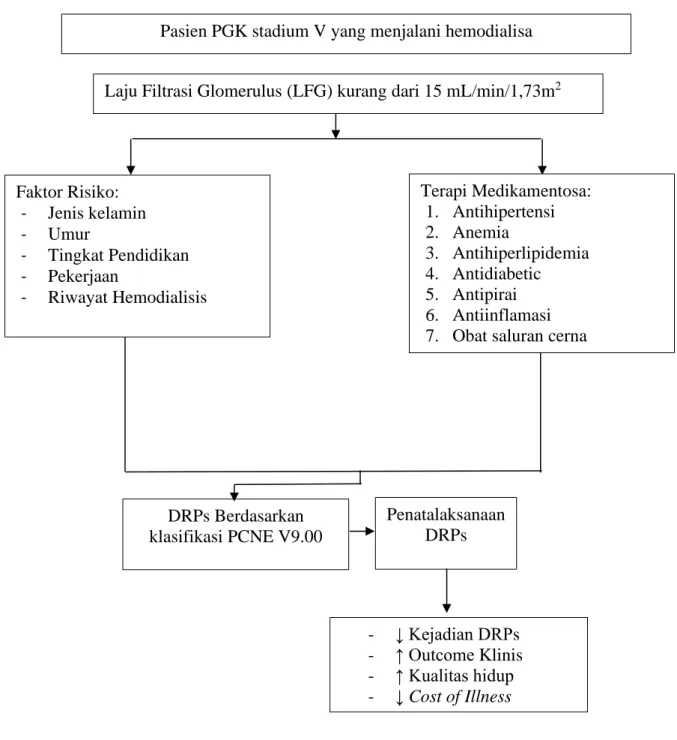

2.3 Pharmaceutical Care ... 25

2.4 Drug Related Problems (DRPs) ... 26

2.5 Quality of Life ... 32

2.6 Cost of Illness (COI) ... 34

2.7 Kerangka Teori ... 35

BAB III METODE PENELITIAN... 37

3.1 Desain Penelitian ... 37

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian ... 37

3.2.1 Tempat Penelitian ... 37

3.2.2 Waktu Penelitian ... 37

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian ... 37

3.3.1 Populasi ... 37

3.3.2 Sampel ... 38

3.3.2.1 Kriteria Inklusi Sampel ... 38

3.3.2.2 Kriteria Eksklusi Sampel ... 38

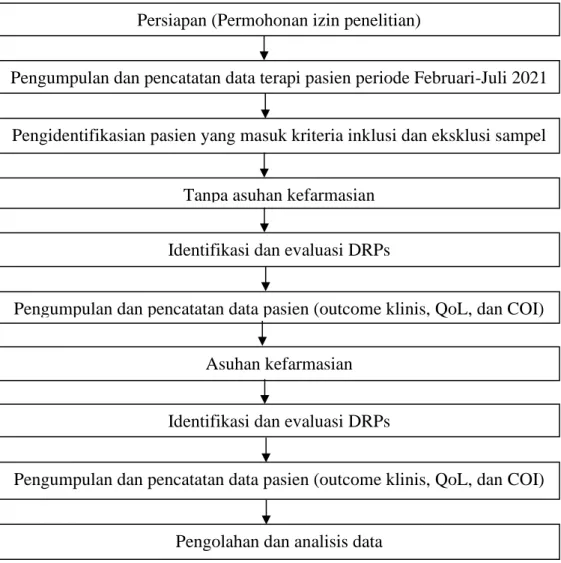

3.4 Prosedur Penelitian ... 39

3.4.1 Alur Penelitian ... 39

viii

3.4.2 Langkah Kerja Penelitian ... 40

3.4.3 Analisis Data ... 41

3.5 Definisi Operasional ... 41

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ... 44

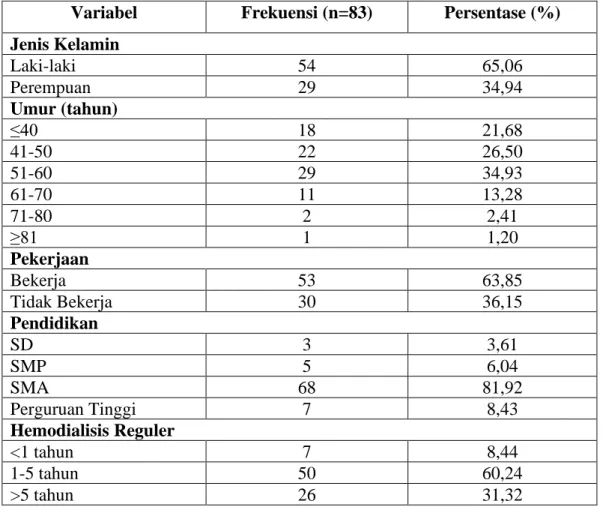

4.1 Karakteristik Pasien Penyakit Ginjal Kronis (PGK) Stadium V yang Menjalani Hemodialisis ... 44

4.2 Gambaran Penyakit Penyerta Pasien Penyakit Ginjal Kronis (PGK) Stadium V yang Menjalani Hemodialisis ... 47

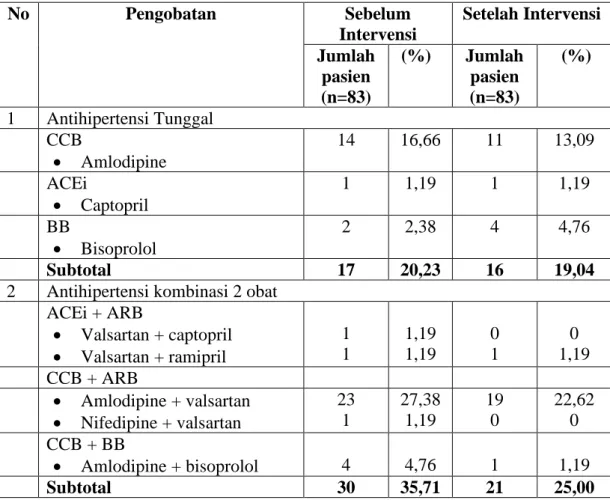

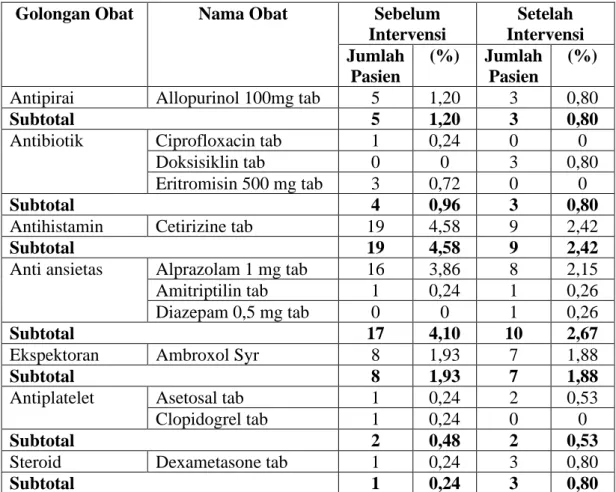

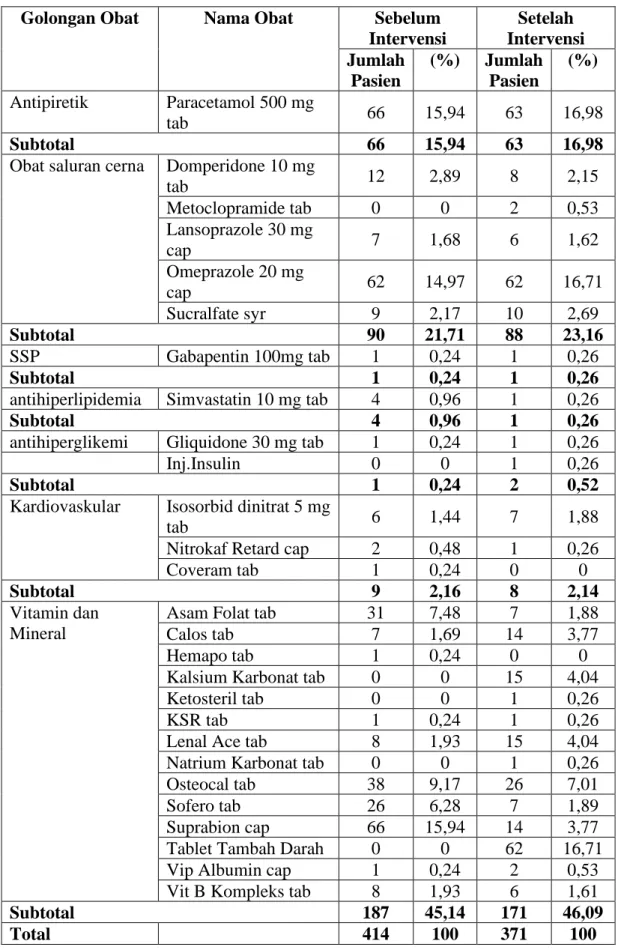

4.3 Penggunaan Antihipertensi pada Pasien PGK Stadium V yang Menjalani Hemodialisis Sebelum dan Setelah Intervensi ... 49

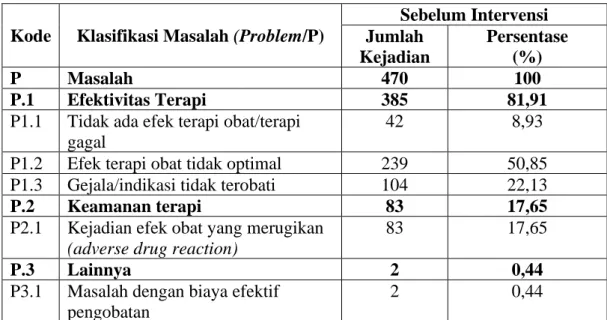

4.4 Drug Related Problems (DRPs) pada Pasien Penyakit Ginjal Kronik (PGK) Stadium V yang Menjalani Hemodialisis ... 58

4.4.1 Kejadian DRPs Sebelum Dilakukan Intervensi ... 59

4.4.2 Kejadian DRPs Setelah Dilakukan Intervensi ... 68

4.5 Outcome Klinis pada Pasien PGK Stadium V yang Menjalani Hemodialisis ... 75

4.5.1 Tekanan darah pasien PGK Stadium V yang Menjalani Hemodialsis Sebelum dan Setelah Dilakukan Intervensi ... 75

4.5.2 Kadar Hemoglobin (Hb) Pasien PGK Stadium V yang Menjalani Hemodialisis Sebelum dan Setelah Dilakukan Intervensi ... 81

4.5.3 Urea Reduction Ratio (URR) Pasien PGK Stadium V yang Menjalani Hemodialisis Sebelum dan setelah Dilakukan Intervensi ... 84

4.5.4 Gambaran Intradialytic Body Weight Gain (IDWG) Pasien PGK Stadium V yang Menjalani Hemodialisis Sebelum dan Setelah Intervensi ... 87

4.6 Kualitas Hidup Pasien PGK Stadium V yang Menjalani Hemodialisis Sebelum dan setelah Dilakukan Intervensi ... 90

4.7 Korelasi antara DRPs dengan Tekanan Darah dan Kualitas Hidup Pasien PGK Stadium V yang Menjalani Hemodialisis ... 92

4.8 Cost of Illness (COI) Pasien PGK Stadium V yang Menjalani Hemodialisis Sebelum dan setelah Dilakukan Intervensi ... 94

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ... 98

5.1 Kesimpulan ... 98

5.2 Saran ... 98

DAFTAR PUSTAKA ... 100

ix

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Klasifikasi PGK menurut Kidney Disease Improving Global

Outcomes ... 13 Tabel 2.2 Klasifikasi PGK berdasarkan kriteria albumin dalam urin ... 13 Tabel 3.1 Definisi Operasional ... 42 Tabel 4.1 Karakteristik pasien penyakit ginjal kronis (PGK) yang

menjalani hemodialisis ... 44 Tabel 4.2 Gambaran penyakit penyerta pasien penyakit ginjal kronis (PGK) yang menjalani hemodialisis ... 48 Tabel 4.3 Persentase pasien gagal ginjal kronik stadium V yang menjalani hemodialisis berdasarkan penggunaan terapi kombinasi

antihipertensi ... 49 Tabel 4.4 Profil pengobatan selain antihipertensi pada pasien gagal ginjal kronik stadium V yang menjalani hemodialisis ... 54 Tabel 4.5 Kejadian DRPs berdasarkan kelompok masalah (Problem/P)

sebelum intervensi ... 59 Tabel 4.6 Kejadian DRPs berdasarkan kelompok penyebab (Cause/C)

sebelum intervensi ... 61 Tabel 4.7 Interaksi obat yang ditemukan pada pasien PGK stadium V

yang menjalani hemodialisis ... 62 Tabel 4.8 Kejadian DRPs berdasarkan kelompok masalah (Problem/P)

setelah intervensi ... 68 Tabel 4.9 Jumlah kejadian DRPs setelah intervensi berdasarkan

kelompok penyebab ... 69 Tabel 4.10 Kelompok intervensi yang diberikan asuhan kefarmasian ... 72 Tabel 4.11 Status penerimaan intervensi yang dilakukan apoteker kepada

pasien ... 74 Tabel 4.12 Tekanan darah pasien PGK yang menjalani hemodialisis

sebelum dilakukan intervensi ... 75 Tabel 4.13 Tekanan darah pasien PGK yang menjalani hemodialisis

setelah dilakukan intervensi ... 77 Tabel 4.14 Perbedaan tekanan darah pasien PGK yang menjalani

hemodialisis pada saat pre test, follow up I, follow up II, dan

post test ... 79 Tabel 4.15 Rata-rata kadar hemoglobin pasien PGK yang menjalani

hemodialisis sebelum dan setelah intervensi. ... 81 Tabel 4.16 Analisis perbedaan nilai hemoglobin pasien PGK yang

menjalani hemodialisis sebelum dan setelah intervensi ... 83 Tabel 4.17 Rata-rata persentase URR pasien PGK yang menjalani

Hemodialisis sebelum dan setelah intervensi. ... 84 Tabel 4.18 Analisis perbedaan bersihan ureum/URR pada pasien PGK

yang menjalani hemodialisis sebelum dan setelah intervensi. ... 86 Tabel 4.19 Rata-rata nilai IDWG pasien PGK yang menjalani hemodialisis sebelum dan setelah intervensi. ... 87 Tabel 4.20 Analisis perbedaan nilai IDWG pasien PGK yang menjalani

hemodialisis sebelum dan setelah intervensi ... 88 Tabel 4.21 Gambaran kualitas hidup pasien yang menjalani hemodialisis

x

sebelum dan setelah intervensi ... 90 Tabel 4.22 Rata-rata transformasi Skor kualitas hidup pasien yang

menjalani hemodialisis. ... 91 Tabel 4.23 Hubungan jumlah kejadian DRPs dengan nilai tekanan darah dan

kualitas hidup pasien PGK stadium V yang menjalani hemodialisis sebelum intervensi ... 93 Tabel 4.24 Hubungan jumlah kejadian DRPs dengan nilai tekanan darah dan

kualitas hidup pasien PGK stadium V yang menjalani hemodialisis setelah intervensi ... 94 Tabel 4.25 Cost of Illness pada pasien PGK stadium V yang

menjalani hemodialisis ... 95 Tabel 4.26 Analisis cost of illness pada pasien PGK stadium V

berdasarkan healthcare perspective sebelum dan setelah

intervensi ... 96

xi

DAFTAR GAMBAR

1.1 Kerangka Pikir Penelitian ... 8 2.1 Kerangka Teori ... 36 3.1 Alur Penelitian ... 39

xii

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Kode Etik ... 109 2. Lembar Penjelasan Menjadi Responden ... 110 3. Informed Consent Ny.S Sebelum Asuhan Kefarmasian ... 111 4. Kuesioner Kualitas Hidup WHOQoL Ny. S Sebelum Asuhan

Kefarmasian ... 112 5. Perhitungan Transformasi skor WHOQOL Ny. S Sebelum

Asuhan Kefarmasian ... 117 6. Informed Consent Tn.TM Sebelum Asuhan Kefarmasian ... 118 7. Kuesioner Kualitas Hidup WHOQoL Tn.TM Sebelum Asuhan

Kefarmasian ... 119 8. Perhitungan Transformasi skor WHOQOL Tn.TM Sebelum

Asuhan Kefarmasian ... 124 9. Informed Consent Ny. S Sesudah Asuhan Kefarmasian ... 125 10. Kuesioner Kualitas Hidup WHOQoL Ny. S Sesudah Asuhan

Kefarmasian ... 126 11. Perhitungan Transformasi skor WHOQOL Ny. S Sesudah

Asuhan Kefarmasian ... 131 12. Informed Consent Tn. TM Sesudah Asuhan Kefarmasian ... 132 13. Kuesioner Kualitas Hidup WHOQoL Tn.TM Sesudah Asuhan

Kefarmasian ... 133 14. Perhitungan Transformasi skor WHOQOL Tn.TM Sesudah

Asuhan Kefarmasian ... 138 15. Surat Pernyataan Telah Selesai Penelitian ... 139

xiii

DAFTAR SINGKATAN

ACEi : Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor ARB : Angiotensin Receptor Blocker

ASHP : American Society Of Hospital Pharmacist

BB : Beta Blocker

Hb : Hemoglobin

BUN : Blood Urea Nitrogen

CCB : Calcium Channel Blocker

COI : Cost Of Illness

CFR : Chronic Renal Failure

CKD : Chronic Kidney Disease

ESDR : End Stage Renal Disease

EPO : Eritropoetin

DRPs : Drug Related Problems

DM : Diabetes Melitus

IDWG : Intradialytic Body Weight Gains ISH : International Society Of Hypertension ESRD : End Stage Renal Disease

GGK : Gagal Ginjal Kronis

Ht : Hematokrit

JKN : Jaminan Kesehatan Nasional LFG : Laju Filtrasi Glomerulus

MCH : Mean Corpuscular Hemoglobin

MCHC : Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration

MCV : Mean Corpuscular Volume

ND : Nefropati Diabetik

KDOQI : Kidney Disease Outcome Quality Initiative PCNE V9 : Pharmaceutical Care Network Europe

PGK : Penyakit Ginjal Kronis

QOL : Quality of Life

RS : Rumah Sakit

RSUD : Rumah Sakit Umum Daerah

TKK : Tes Klirens Kreatinin

URR : Urea Reduction Ratio

USG : Ultrasonografi

WHO : World Health Organization

WHOQoL : World Health Organization Quality of Life

1 BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyakit Ginjal Kronik (PGK) merupakan proses patofisiologis dengan etiologi yang beragam, mengakibatkan penurunan fungsi ginjal yang progresif dan berakhir dengan gagal ginjal. PGK merupakan gangguan fungsi ginjal yang bersifat progresif dan irreversible (KDIGO, 2012).

PGK berkontribusi pada beban penyakit dunia dengan angka kematian sebesar 850 ribu jiwa per tahun. Indonesia merupakan negara dengan tingkat pasien PGK yang cukup tinggi. Berdasarkan data hasil riset kesehatan dasar tahun 2018, prevalensi PGK di Indonesia menyatakan bahwa sebesar 3,8% dengan prevalensi terendah sebesar 1,8% dan tertinggi 6,4%. Di Indonesia belum tersedia data nasional tentang kejadian PGK, khususnya pada anak. Menurut data RSUP dr.

Kariadi, terdapat 566 pasien gangguan ginjal selama periode 2015-2017, sebesar 37,6% di antaranya anak-anak usia 5-12 tahun, 29,3% anak balita, dan 29%

remaja (Pongsibidang, 2016).

PGK yang sudah mencapai stadium akhir memerlukan terapi pengganti ginjal.

Disebagian besar negara di dunia, hemodialisis masih menjadi terapi pengganti ginjal utama di samping peritoneal dialisis dan transplantasi ginjal. Hemodialis terbanyak dilakukan di Amerika Serikat yaitu sekitar 350 ribu orang, Jepang 300 ribu orang, dan di Indonesia mendekati 15 ribu orang (Pinem, dkk., 2015).

Berdasarkan Indonesian Renal Registry (2018) terlihat peningkatan yang konsisten dari jumlah pasien baru dan pasien aktif hemodialisis di Indonesia pada tahun 2018. Pada tahun 2017 jumlah pasien baru sebanyak 30,8 ribu dan pasien

2

aktif sebanyak 77,8 ribu pasien, sedangkan pada tahun 2018 pasien baru sebanyak 66,4 ribu pasien dan pasien aktif sebanyak 132,1 ribu pasien. Berdasarkan data rekam medis RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan pada tahun 2020, prevalensi pasien PGK yang melakukan hemodialisis adalah 101 pasien (laki-laki 60,40% dan perempuan 39,60%) dengan rentang usia 15-24 tahun (5,94%), 25-34 tahun (7,92%), 35-44 tahun (17,82%), 45-54 tahun (33,66%), 55-64 tahun 22,77%) dan

≥ 65 tahun (9,9%).

Penatalaksanaan terapi untuk PGK merupakan terapi yang kompleks (Salgado et al., 2011). Pasien umumnya menerima lebih dari satu terapi obat sehingga memicu risiko permasalahan terkait obat atau Drug Related Problems (Hasan et al., 2009). DRPs adalah suatu peristiwa atau keadaan yang secara nyata (actual) atau potensial dapat memengaruhi hasil terapi yang diinginkan (Van Mil et al., 2017). DRPs yang sering terjadi pada pasien PGK yang menjalani hemodialisis adalah indikasi tanpa terapi (5,9%), terapi tanpa indikasi (20%), obat tidak tepat pasien (21,2%) dan interaksi obat (20%) (Diputra et al., 2020). Berdasarkan penelitian Cokroningrat (2017) telah terjadi DRPs pada pasien PGK di Klinik Spesialis Ginjal dan Hipertensi Rasyida Medan ditemukan kasus indikasi tanpa obat sebanyak 13,27% dan interaksi obat sebanyak 86,73%.

Kejadian DRPs pada pengobatan PGK memengaruhi outcome klinis, morbiditas, mortalitas, dan biaya pelayanan kesehatan (Ernst dan Grizzle, 2001;

Ruth et al., 2007; Adumisilli dan Adepu, 2014; Van Mil et al., 2017).Optimalisasi terapi obat dengan mencegah DRPs dapat meminimalkan biaya kesehatan, meningkatkan kualitas hidup, dan menurunkan mortilitas (Blix dan Garbe, 2004).

Hal ini dapat diwujudkan dengan implementasi pelayanan farmasi klinis dalam melakukan asuhan kefarmasian yang secara signifikan dapat mengurangi DRPs.

3

Hasil penelitian Alkhairi (2020) menyatakan bahwa pemberian terapi disertai asuhan kefarmasian dapat meningkatkan kualitas hidup pasien hemodialisis secara signifikan. Menurut Furqani (2015), peran apoteker klinis di rumah sakit dalam tim interdisiplin medis diperlukan untuk memantau terapi obat yang diterima pasien, sehingga hasil terapi yang optimal dengan efek samping minimal dapat tercapai dan kualitas hidup pasien meningkat. Selain itu, diperlukan komunikasi yang efektif antar tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan ke pasien agar tujuan terapi dapat tercapai (Furqani, 2015).

Penanganan PGK difokuskan untuk memperlambat penurunan fungsi ginjal, dan pada tahap tertentu dibutuhkan hemodialisis dan transplantasi ginjal (Simon dan Tom, 2016). Pasien PGK membutuhkan waktu 12-15 jam untuk dialisis setiap minggunya, atau paling sedikit 3-4 jam per kali terapi. Kegiatan ini akan berlangsung secara terus menerus sepanjang hidupnya (Bare dan Smeltzer, 2002).

Pasien yang menjalani hemodialisis dalam jangka panjang sering mengalami komplikasi hemodialisis yang dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman, meningkatkan stress, dan memengaruhi kualitas hidup pasien. Tindakan hemodialisis secara signifikan berdampak atau memengaruhi kualitas hidup pasien di antaranya kesehatan fisik, psikologis, spiritual, status sosial ekonomi dan dinamika keluarga (Charuwanno, 2005).

Konsekuensi hemodialisis yang dilakukan secara terus menerus membutuhkan biaya yang sangat mahal sehingga menyebabkan beban ekonomi yang tinggi terhadap sistem kesehatan (Kawakami et al., 2016). Di Amerika Serikat, hampir 400.000 pasien yang menjalani hemodialisis menghabiskan biaya kesehatan hampir $90.000 per pasien per tahun pada tahun 2011 (Johnson, 2014; Daugirdas et al., 2015). Di Indonesia pada tahun 2015 sebanyak 2,68 triliun rupiah

4

dihabiskan untuk PGK, baik rawat inap maupun rawat jalan. Penanganan PGK dengan hemodialisis menempati urutan kedua pembiayaan terbesar dari BPJS kesehatan setelah penyakit jantung (Menkes RI, 2017). Sistem JKN memberikan besaran biaya untuk tindakan hemodialisis berdasarkan paket yang tertuang di dalam INA-CBGs di mana nominal paket yang ditetapkan berdasarkan regional wilayah yang ditentukan oleh pemerintah sebagaimana tertuang dalam Permenkes No. 52 Tahun 2016. Pada terapi pasien PGK dengan hemodialisis seringkali terdapat perbedaan perhitungan tarif rumah sakit di mana tarif rumah sakit lebih besar daripada tarif INA-CBGs.

Hasil penelitian membuktikan bahwa menurut perspektif pasien, biaya langsung medis hemodialisis selama sebulan di RS kelas B adalah sebesar Rp 5.215.331 dan di RS kelas C sebanyak Rp 7.781.744. Besaran tarif CBGs untuk RS kelas B adalah Rp.962.800,00 dan kelas C adalah Rp 893.300 (Firda dan Thabrany, 2016). Hasil penelitian Rosiana et al., (2016) diperoleh bahwa tarif dan biaya ideal untuk tindakan hemodialisis lebih besar dibandingkan tarif yang dibayarkan BPJS Kesehatan, artinya tarif INA-CBGs masih kurang, dan apabila dihitung real cost maka tarif INA-CBGs hanya lebih besar 5% dan tidak dapat menutupi biaya langsung dan fixed cost (Rosiana et al., 2019). Berdasarkan hasil penelitian Rohenti et al., (2019) diperoleh bahwa biaya riil untuk satu kali kunjungan hemodialisis di RS X sebesar Rp 705.523. Besaran tarif INA-CBGs untuk hemodialisis di RS Pemerintah kelas B adalah Rp 879.100. Biaya ideal untuk manajemen terapi anemia sebesar Rp 1.056.946. Biaya riil lebih rendah daripada tarif INA-CBGs. Biaya ideal lebih tinggi daripada tarif INA-CBGs (Rohenti et al., 2019).

5

Berkaitan dengan tingginya kejadian DRPs di fasilitas kesehatan dan pentingnya peran apoteker klinis untuk meningkatkan kualitas hidup serta tingginya biaya terapi pasien PGK yang menjalani hemodialisis maka penelitian ini memfokuskan pada pengaruh asuhan kefarmasian terhadap DRPs, outcome klinis, dan kualitas hidup pasien PGK stadium V yang menjalani hemodialisis di RSUD dr. Pirngadi Kota Medan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka perumusan masalah penelitian ini adalah:

a. apakah terdapat penurunan yang signifikan jumlah DRPs antara sebelum dengan setelah dilakukan asuhan kefarmasian di RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan?

b. apakah terdapat peningkatan outcome terapi antara sebelum dengan setelah dilakukan asuhan kefarmasian di RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan?

c. apakah terdapat peningkatan tingkat kualitas hidup antara sebelum dengan setelah dilakukan asuhan kefarmasian di RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan?

d. apakah terdapat perbedaan cost of illness antara sebelum dengan setelah dilakukan asuhan kefarmasian di RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan?

1.3 Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. terdapat penurunan yang signifikan jumlah DRPs antara sebelum dengan setelah dilakukan asuhan kefarmasian di RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan

6

b. terdapat peningkatan outcome terapi antara sebelum dengan setelah dilakukan asuhan kefarmasian di RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan.

c. terdapat peningkatan tingkat kualitas hidup antara sebelum dengan setelah dilakukan asuhan kefarmasian di RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan.

d. terdapat perbedaan cost of illness antara sebelum dengan setelah dilakukan asuhan kefarmasian di RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan hipotesis maka tujuan penelitian ini adalah:

a. menganalisis penurunan yang signifikan jumlah kejadian DRPs antara sebelum dengan setelah dilakukan asuhan kefarmasian di RSUD Dr.

Pirngadi Kota Medan.

b. menganalisis peningkatan outcome clinis antara sebelum dengan setelah dilakukan asuhan kefarmasian di RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan.

c. menentukan peningkatan tingkat kualitas hidup antara sebelum dengan setelah dilakukan asuhan kefarmasian di RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan d. menganalisis perbedaan cost of illness pasien PGK stadium V yang

menjalani hemodialisis di RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian maka manfaat penelitian ini adalah:

a. untuk penulis, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis terkait DRPs, outcome terapi, kualitas hidup, dan cost of illness pada pasien PGK Stadium V yang menjalani hemodialisis.

7

b. untuk tenaga PPA (Profesional Pemberi Asuhan), dapat memberi masukan untuk meminimalkan DRPs sehingga meningkatkan outcome terapi pasien PGK Stadium V yang menjalani hemodialisis.

c. untuk Rumah Sakit, diharapkan dapat menjadi masukan dan evaluasi mengenai penatalaksanaan DRPs pada pasien PGK Stadium V yang menjalani hemodialisis.

d. untuk masyarakat, diharapkan dapat menjadi gambaran terkait DRPs yang terjadi pada pasien PGK Stadium V yang menjalani hemodialisis.

e. sebagai bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya dan sebagai bahan referensi bagi perpustakaan Farmasi Universitas Sumatera Utara.

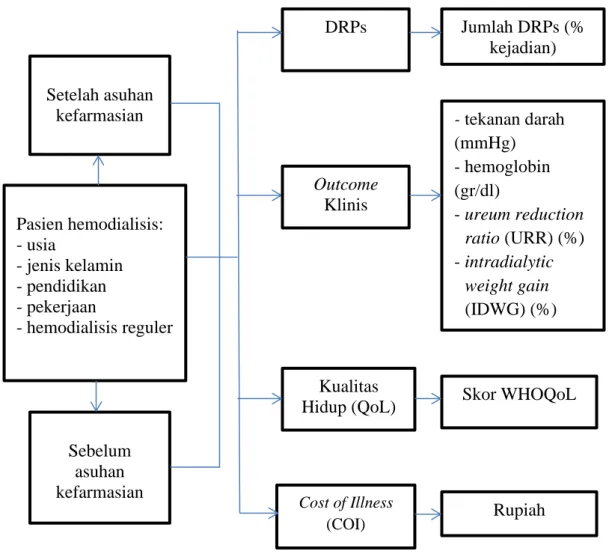

1.6 Kerangka Pikir Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data asuhan kefarmasian.

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pasien hemodialisis berdasarkan karakteristik usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan hemodialisis reguler.

Variabel terikat berupa Drug Related Problems (DRPs), outcome klinis, kualitas hidup (QoL), dan cost of illness (COI). Identifikasi jumlah kejadian DRPs dihitung berdasarkan sistem klasifikasi PCNE V9.0, outcome klinis dinilai dengan mengukur tekanan darah, hemoglobin, ureum reduction ratio (URR), dan intradialytic weight gain (IDWG), kualitas hidup pasien dinilai dengan menggunakan kuesioner WHOQoL, dan cost of illness dihitung berdasarkan biaya langsung medis pasien. Kerangka pikir penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.1.

8

Variabel bebas Variabel terikat Parameter

Gambar 1.1 Kerangka Pikir Penelitian Pasien hemodialisis:

- usia

- jenis kelamin - pendidikan - pekerjaan

- hemodialisis reguler

Sebelum asuhan kefarmasian Setelah asuhan

kefarmasian

DRPs

- tekanan darah (mmHg) - hemoglobin (gr/dl)

- ureum reduction ratio (URR) (%) - intradialytic

weight gain (IDWG) (%)

Cost of Illness (COI) Kualitas Hidup (QoL)

Jumlah DRPs (%

kejadian)

Outcome Klinis

Skor WHOQoL

Rupiah

9 BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penyakit Ginjal Kronik

2.1.1 Definisi Penyakit Ginjal Kronik

Penyakit ginjal kronik adalah suatu proses patofisiologis dengan etiologi yang beragam, mengakibatkan penurunan fungsi ginjal yang progresif, dan pada umumnya berakhir dengan gagal ginjal. Selanjutnya gagal ginjal adalah suatu keadaan klinis yang ditandai dengan penurunan fungsi ginjal yang ireversibel, pada suatu derajat yang memerlukan terapi pengganti ginjal yang tetap, berupa dialisis atau transplantasi ginjal (National Kidney Foundation, 2015).

Menurut Kidney Disease Outcome Quality Initiative (KDOQI) penyakit ginjal kronik adalah kerusakan ginjal (renal damage) yang terjadi lebih dari 3 bulan, berupa kelainan struktural atau fungsional, dengan atau tanpa penurunan laju filtrasi glomerulus (LFG), dengan manifestasi kelainan patologis, terdapat tanda kelainan ginjal, termasuk kelainan dalam komposisi darah atau urin atau kelainan dalam tes pencitraan (imaging tests). Pada pasien PGK, laju filtrasi glomerulus (LFG) kurang dari 60 ml/menit/1,73m2 selama 3 bulan, dengan atau tanpa kerusakan ginjal (Rayner dan Imai, 2010).

PGK dapat dibagi menjadi 5 tahap, tergantung pada tingkat keparahan kerusakan ginjal dan tingkat penurunan fungsi ginjal. Pada stadium 5, PGK disebut sebagai stadium akhir penyakit ginjal (end stage renal disease / end stage renal failure). Tahap ini merupakan akhir dari fungsi ginjal. Ginjal bekerja kurang dari 15% normal (Corrigan, 2011).

10 2.1.2 Etiologi

Etiologi dari PGK berbeda-beda antara satu negara dengan negara lain.

Menurut Pernefri (2018), penyebab PGK paling banyak di Indonesia adalah hipertensi (36 %), nefropati diabetika (28 %), dan glomerulopati primer (10%).

Etiologi PGK sangat bervariasi, etiologi yang sering menjadi penyebab PGK di antaranya adalah glomerulonefritis, nefropati diabetik, hipertensi, dan penyakit polikistik ginjal. Glomerulonefritis adalah penyakit parenkim ginjal progesif dan difus yang sering berakhir dengan PGK, disebabkan oleh respon imunologik dan hanya jenis tertentu saja yang secara pasti telah diketahui etiologinya. Secara garis besar dua mekanisme terjadinya glomerulonefritis yaitu circulating immune complex dan terbentuknya deposit kompleks imun secara in situ. Kerusakan glomerulus tidak langsung disebabkan oleh kompleks imun, berbagai faktor seperti proses inflamasi, sel inflamasi, mediator inflamasi dan komponen berperan pada kerusakan glomerulus (Prince dan Wilson, 2012)

Glomerulonefritis ditandai dengan proteinuria, hematuri, penurunan fungsi ginjal dan perubahan eksresi garam dengan akibat edema, kongesti aliran darah dan hipertensi. Manifestasi klinik glomerulonefritis merupakan sindrom klinik yang terdiri dari kelainan urin asimptomatik, sindrom nefrotik dan glomerulonefritis kronik. Di Indonesia, glomerulonefritis masih menjadi penyebab utama PGK dan penyakit ginjal tahap akhir (Prince dan Wilson, 2012).

Nefropati diabetik (penyakit ginjal pada pasien diabetes) merupakan salah satu penyebab kematian terpenting pada diabetes mellitus yang lama. Lebih dari sepertiga dari semua pasien baru yang masuk dalam program ESRD (End Stage Renal Disease) menderita gagal ginjal. Diabetes mellitus menyerang struktur dan fungsi ginjal dalam berbagai bentuk. Nefropati diabetik adalah istilah yang

11

mencakup semua lesi yang terjadi di ginjal pada diabetes mellitus (Price dan William, 2012).

Nefropati diabetik merupakan salah satu komplikasi yang sering terjadi pada penderita diabetes. Nefropati diabetik didefinisikan sebagai sindrom klinis pada penderita DM yang ditandai dengan albuminuria menetap yaitu >300 mg/24 jam pada minimal dua kali pemeriksaan dalam kurun waktu 3 sampai 6 bulan (Putri, 2015). Sebelum timbul gejala klinik dari nefropati diabetik, ginjal penderita DM mengalami perubahan fungsional maupun morfologis. Kelainan morfologi ginjal timbul setelah 2-5 tahun sejak diagnosis DM ditegakkan. Perubahan fungsional awalnya meliputi peningkatan LFG dan ekskresi albumin dalam urine. Kerusakan pada pembuluh darah kecil di ginjal menyebabkan terjadinya kebocoran protein lewat urine. LFG pada mulanya meningkat di atas 20–30% dari normal, dan ekskresi protein yang intermitten makin lama menetap dan bertambah berat. LFG akhirnya akan turun dan penderita jatuh dalam gagal ginjal tahap akhir. Ginjal kehilangan kemampuannya untuk membersihkan dan menyaring darah sehingga akhirnya pasien seringkali harus menjalani dialisis untuk membuang produk buangan toksik dari darah. Gagal ginjal timbul sekitar lebih dari 5 tahun sejak timbulnya proteinuria (mikroalbuminuria) (Putri, 2015).

Hipertensi merupakan salah satu faktor pemburuk fungsi ginjal di samping faktor lain seperti proteinuria, jenis penyakit ginjal, hiperglikemi dan faktor lain (Suwitra, 2009). Hipertensi menjadi salah satu penyebab PGK. Insideni hipertensi esensial berat yang berakhir dengan gagal ginjal kronik <10% (Prince dan Wilson, 2012). Penyebab Hipertensi sudah banyak diperbincangkan, dan yang paling sering di bahas adalah dua penyebab hipertensi yaitu hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Hipertensi primer mendominasi penyebab hipertensi yaitu

12

95% hipertensi adalah hipertensi primer yang disebut juga hipertensi esensial, dan sisanya 5% adalah hipertensi sekunder. Salah satu penyebab terjadinya hipertensi sekunder adalah penyakit ginjal yang biasa dikenal dengan hipertensi renal (Kadir, 2016).

Penyakit ginjal polikistik (PKD) adalah penyakit herediter di mana terdapat kista yang multipel dengan berbagai ukuran yang dapat menyebabkan pembesaran ginjal dan kerusakan ginjal yang progresif sebagai akibat dari kompresi nefron oleh kista yang dapat menyebabkan obstruksi intrarenal yang terlokalisir (Zahra, dkk, 2019). Penyakit ginjal polikistik ditandai dengan kista multiple, beliateral, dan berekspansi yang lambat laun mengganggu dan menghancurkan parenkim ginjal normal akibat penekanan (Prince dan Wilson, 2012).

2.1.2 Klasifikasi

Klasifikasi PGK didasarkan atas 2 hal yaitu atas dasar derajat penyakit dan diagnostik etiologi. Klasifikasi PGK dapat diketahui berdasarkan konsentrasi kreatinin dalam plasma, umur, jenis kelamin, dan etnik. Perhitungan konsentrasi kreatinin dalam plasma dapat dihitung berdasarkan persamaan dari Kockcroft- Gault, yaitu:

Creatinin Clerance Test (ml/mnt) = (140−umur) x Berat Badan 72 x kreatinin plasma (mg

dl)

*Keterangan: Wanita x 0.85

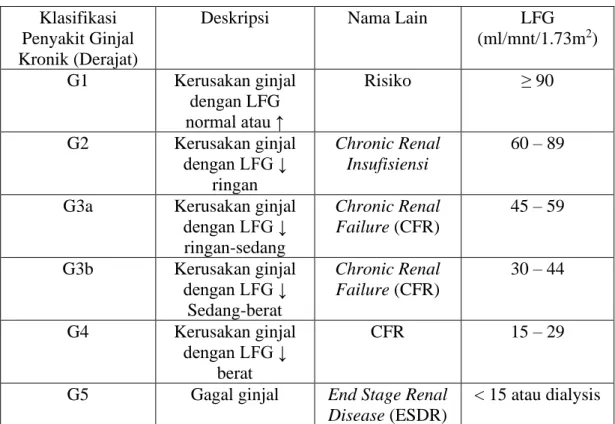

Tanda dan gejala pada pasien PGK dapat diklasifikasikan sesuai dengan derajatnya. Klasifikasi PGK adalah sebagai berikut:

13

Tabel 2.1 Klasifikasi PGK menurut Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO, 2012).

Klasifikasi Penyakit Ginjal Kronik (Derajat)

Deskripsi Nama Lain LFG

(ml/mnt/1.73m2) G1 Kerusakan ginjal

dengan LFG normal atau ↑

Risiko ≥ 90

G2 Kerusakan ginjal dengan LFG ↓

ringan

Chronic Renal Insufisiensi

60 – 89

G3a Kerusakan ginjal dengan LFG ↓ ringan-sedang

Chronic Renal Failure (CFR)

45 – 59

G3b Kerusakan ginjal dengan LFG ↓

Sedang-berat

Chronic Renal Failure (CFR)

30 – 44

G4 Kerusakan ginjal dengan LFG ↓

berat

CFR 15 – 29

G5 Gagal ginjal End Stage Renal

Disease (ESDR)

< 15 atau dialysis

Selain itu, PGK dapat diklasifikasikan berdasarkan kriteria albumin dalam urin menurut KDIGO (2012). Klasifikasi PGK berdasarkan kriteria albumin dalam urin dapat dilihat pada Tabel 2.2

Tabel 2.2 Klasifikasi PGK berdasarkan kriteria albumin dalam urin (KDIGO, 2012).

Kategori Laju Ekskresi Albumin

(AER) (mg/24 jam)

Rasio Albumin- Kreatinin (ACR)

Penjelasan (albuminaria) (mg/mmol

)

(mg/g)

A1 <30 <3 <30 Normal-peningkatan ringan

A2 30-300 3-30 30-300 Sedang

A3 >300 >30 >300 Berat

Albumin merupakan suatu jenis protein yang biasanya terdapat di dalam darah, namun tidak dapat ditemukan di urine ketika ginjal berfungsi dengan normal. Albumin terdeteksi pada urin ketika terjadi gangguan pada ginjal.

14

Sementara kreatinin adalah produk sisa dari metabolisme otot yang biasanya ditemukan pada urine dan menggambarkan konsentrasi urine. Tes rasio albumin- kreatinin urine merupakan suatu pemeriksaan yang digunakan untuk membandingkan jumlah albumin terhadap jumlah kreatinin di dalam urine. Kadar albumin yang ditemukan di dalam urine dapat bervariasi jumlahnya, namun kadar kreatinin bersifat tetap. Oleh karena itu, tes ini dapat lebih akurat mengukur kadar albumin di dalam urine. Albumin merupakan jenis protein yang dapat dideteksi awal pada pasien dengan gangguan ginjal. Protein ini sudah dapat ditemukan pada urine pasien dengan gangguan ginjal stadium dini. Dengan mengukur rasio albumin-kreatinin urine, dokter dapat melakukan skrining dan deteksi gangguan ginjal pada pasien dengan penyakit kronis, seperti diabetes dan hipertensi (Sudoyo, 2009).

2.1.3 Patofisiologi

Patofisiologi PGK pada awalnya tergantung dari penyakit yang mendasarinya.

Namun, setelah itu proses yang terjadi adalah sama. Pada diabetes melitus, terjadi hambatan aliran pembuluh darah sehingga terjadi nefropati diabetik, di mana terjadi peningkatan tekanan glomerular sehingga terjadi ekspansi mesangial, hipertrofi glomerular. Semua itu akan menyebabkan berkurangnya area filtrasi yang mengarah pada glomerulosklerosis (Sudoyo, 2009). Tingginya tekanan darah juga menyebabkan terjadi gagal ginjal kronik. Tekanan darah yang tinggi menyebabkan perlukaan pada arteriol aferen ginjal sehingga dapat terjadi penurunan filtrasi (NIDDK, 2014).

Pada glomerulonefritis, saat antigen dari luar memicu antibodi spesifik dan membentuk kompleks imun yang terdiri dari antigen, antibodi, dan sistem komplemen. Endapan kompleks imun akan memicu proses inflamasi dalam

15

glomerulus. Endapan kompleks imun akan mengaktivasi jalur klasik dan menghasilkan Membrane ATSack Complex yang menyebabkan lisisnya sel epitel glomerulus (Sudoyo, 2009).

Terdapat mekanisme progresif berupa hiperfiltrasi dan hipertrofi pada nefron yang masih sehat sebagai kompensasi ginjal akibat pengurangan nefron. Namun, proses kompensasi ini berlangsung singkat, yang akhirnya diikuti oleh proses maladaptif berupa nekrosis nefron yang tersisa (Harrison, 2012). Proses tersebut akan menyebabkan penurunan fungsi nefron secara progresif. Selain itu, aktivitas dari renin-angiotensin-aldosteron juga berkontribusi terjadinya hiperfiltrasi, sklerosis, dan progresivitas dari nefron (Sudoyo, 2009). Hal ini disebabkan karena aktivitas renin-angiotensin-aldosteron menyebabkan peningkatan tekanan darah dan vasokonstriksi dari arteriol aferen (Tortora, 2011).

Pada pasien PGK, terjadi peningkatan kadar air dan natrium dalam tubuh. Hal ini disebabkan karena gangguan ginjal dapat mengganggu keseimbangan glomerulotubular sehingga terjadi peningkatan intake natrium yang akan menyebabkan retensi natrium dan meningkatkan volume cairan ekstrasel (Harrison, 2012). Reabsorbsi natrium akan menstimulasi osmosis air dari lumen tubulus menuju kapiler peritubular sehingga dapat terjadi hipertensi (Tortora, 2011). Hipertensi akan menyebabkan kerja jantung meningkat dan merusak pembuluh darah ginjal. Rusaknya pembuluh darah ginjal mengakibatkan gangguan filtrasi dan meningkatkan keparahan dari hipertensi (Saad, 2014).

Gangguan proses filtrasi menyebabkan banyak substansi dapat melewati glomerulus dan keluar bersamaan dengan urin, contohnya seperti eritrosit, leukosit, dan protein (Harrison, 2012). Penurunan kadar protein dalam tubuh mengakibatkan edema karena terjadi penurunan tekanan osmotik plasma sehingga

16

cairan dapat berpindah dari intravaskular menuju interstitial (Kidney Failure, 2013). Sistem renin-angiotensin-aldosteron juga memiliki peranan dalam hal ini.

Perpindahan cairan dari intravaskular menuju interstitial menyebabkan penurunan aliran darah ke ginjal. Turunnya aliran darah ke ginjal akan mengaktivasi sistem renin-angiotensin-aldosteron sehingga terjadi peningkatan aliran darah (Tortora, 2011).

PGK menyebabkan insufisiensi produksi eritropoietin (EPO). Eritropoietin merupakan faktor pertumbuhan hemopoetik yang mengatur diferensiasi dan proliferasi prekursor eritrosit. Gangguan pada EPO menyebabkan terjadinya penurunan produksi eritrosit dan mengakibatkan anemia (Harrison, 2012).

2.1.4 Manisfetasi Klinis

Pasien PGK stadium 1 sampai 3 (dengan GFR ≥30 mL/menit/1,73 m2) biasanya memiliki gejala asimptomatik. Pada stadium ini masih belum ditemukan gangguan elektrolit dan metabolik. Sebaliknya, gejala-gejala tersebut dapat ditemukan pada PGK stadium 4 dan 5 (dengan GFR <30 mL/menit/1,73 m2) bersamaan dengan poliuria, hematuria, dan edema. Selain itu, ditemukan juga uremia yang ditandai dengan peningkatan limbah nitrogen di dalam darah, gangguan keseimbangan cairan elektrolit dan asam basa dalam tubuh yang pada keadaan lanjut akan menyebabkan gangguan fungsi pada semua sistem organ tubuh (Rahman, dkk, 2013).

2.1.5 Pemeriksaan

PGK biasanya tidak menampakkan gejala-gejala pada tahap awal penyakit.

Untuk menegakkan diagnosis PGK, anamnesis merupakan petunjuk yang sangat penting untuk mengetahui penyakit yang mendasari. Namun demikian, pada beberapa keadaan memerlukan pemeriksaan-pemeriksaan khusus. Dengan hanya

17

melakukan pemeriksaan laboratorium bisa diketahui adanya kelainan-kelainan yang muncul. Pasien yang beresiko besar terhadap PGK harus melakukan pemeriksaan rutin untuk mengetahui penyakit ini. Menurut Suyono (2011), untuk menentukan diagnosa pada penderita PGK, dapat dilakukan dengan pemeriksaan laboratorium yaitu untuk menentukan derajat kegawatan PGK, menentukan gangguan sistem dan membantu menegakkan etiologi.

Pemeriksaan ultrasonografi (USG) dilakukan untuk mendiagnosis apakah terdapat obstruksi, batuan ginjal, dan menilai aliran darah ke ginjal. Ultrasonografi adalah pemeriksaan gambaran yang tidak bersifat invasif. Pemeriksaan ultrasonografi saat ini digunakan sebagai pemeriksaan rutin dan merupakan pilihan pertama pada penderita PGK. Pada penyakit ginjal tahap awal ukuran ginjal masih terbilang normal, sedangkan pada PGK ukuran ginjal pada umumnya mengecil, dengan penipisan parenkim, peninggian ekogenitas parenkim, dan batas kartikomedular yang sudah tidak jelas/mengecil. Pada tahap kronik, ginjal biasanya mengerucut, walaupun pada beberapa kelainan seperti adult polycystic kidney disease, diabetic nephropathy, dan amiloidosis yang tampak membesar dan mungkin normal. Ultrasonografi dapat digunakan untuk menilai ukuran serta ada tidaknya obstruksi ginjal (Pranay, 2010).

Pemeriksaan urin termasuk di dalam pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan urin yang dilakukan adalah urinalisa dan juga kadar filtrasi glomerulus. Analisis urin dapat mengetahui kelainan-kelainan yang ada pada ginjal. Yang pertama dilakukan adalah dipstick test. Tes ini mengguanakan reagen tertentu untuk mengetahui urin yang normal maupun abnormal termasuk protein dalam urin.

Kemudian urin diperiksa di bawah mikroskop untuk mencari eritrosit dan leukosit, dan untuk mengetahui adanya kristal dan silinder. Bisanya dijumpai

18

hanya sedikit protein albumin di dalam urin. Hasil positif pada pemeriksaan dipstick menunjukkan adanya kelainan. Pemeriksaan yang lebih sensitif untuk menemukan protein adalah pemeriksaan laboratorium untuk estimasi albumin dan kreatinin dalam urin. Nilai banding atau ratio antara albumin dan kreatinin dalam urin memberikan gambaran yang bagus mengenai ekskresi albumin per hari.

Menurut Prodjosudjadi (2009), tahap keparahan penyakit ginjal yang diukur berdasarkan Tes Klirens Kreatinin (TKK), mengklasifikasikan gagal ginjal kronik (chronic renal failure), apabila TKK sama atau kurang dari 25 ml/menit.

Penurunan fungsi dari ginjal tersebut akan terus - menerus dan akhirnya mencapai tahap gagal ginjal terminal, apabila TKK sama atau kurang dari 5 ml/menit.

Laju filtrasi glomerulus (LFG) adalah penunjuk umum bagi kelainan ginjal.

Bertambah parahnya kerusakan ginjal, LFG akan menurun. Nilai normal LFG adalah 100-140 ml/min bagi pria dan 85-115 mL/min bagi wanita. Nilai LFG menurun dengan bertambahnya usia. LFG ditentukan dengan menentukan jumlah bahan buangan dalam urin 24 jam atau dengan menggunakan indikator khusus yang dimasukkan secara intravena.

Pemeriksaan darah yang dianjurkan pada PGK adalah kadar serum kreatinin dan blood urea nitrogen (BUN). Pemeriksaan ini biasa dilakukan untuk monitor adanya kelainan pada ginjal. Protein kreatinin adalah hasil degradasi normal otot dan urea merupakan hasil akhir metabolism protein. Hasil keduanya akan meningkat dalam darah, jika adanya panyakit pada ginjal. Electrolyte levels and acid-base balance dapat ditentukan juga karena gagal ginjal akan menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit, terutamanya kalium, fosfor dan kalsium.

Hiperkalemia perlu diberikan perhatian karena keseimbangan asam basa juga akan terganggu. Blood cell counts dilakukan karena pada dasarnya, kerusakan ginjal

19

menyebabkan gangguan pada produksi eritrosit. Hal ini akan menyebabkan anemia. Setengah dari penderita juga mungkin mengalami defisiensi zat besi karena kehilangan darah pada saluran gastrointestinal (Pranay, 2010).

2.1.6 Penatalaksanaan

Tujuan penatalaksanaan PGK adalah untuk mempertahankan fungsi ginjal dan homeostasis selama mungkin. Seluruh faktor yang berperan pada penyakit ginjal tahap akhir dan faktor yang dapat dipulihkan diidentifikasi dan ditangani.

Komplikasi potensial pada pasien PGK yang memerlukan pendekatan kolaboratif dalam perawatan mencakup hiperkalemia akibat penurunan ekskresi, asidosis metabolik, katabolisme, dan masukan diet yang berlebihan, perikarditis, efusi pericardial, dan tamponade jantung akibat retensi produk sampah uremik dan dialisis yang tidak adekuat, hipertensi akibat retensi cairan dan natrium serta malfungsi sistem renin angiotensin aldosterone, anemia akibat penurunan eritropoetin, penurunan rentang usia sel darah merah, pendarahan gastrointestinal akibat iritasi oleh toksin dan kehilangan darah selama hemodialisis, penyakit tulang serta klasifikasi metastatik akibat retensi folat, kadar kalsium serum yang rendah, metabolisme vitamin D abnormal, dan peningkatan kadar aluminium (Smeltzer dan Bare, 2011).

Penatalaksanaan PGK menurut Price dan Wilson (2012) yaitu penatalaksanaan konservatif berupa prinsip-prinsip dasar dalam penatalaksanaan konservatif sangat sederhana dan didasarkan pada pemahaman mengenai batas-batas ekskresi yang dapat dicapai oleh ginjal yang terganggu. Diet zat terlarut dan cairan dapat diatur dan disesuaikan dengan batas-batas tersebut. Penatalaksanaan konservatif meliputi:

20

Pengaturan diet protein. Pembatasan asupan protein telah terbukti menormalkan kembali kelainan dan memperlambat terjadinya gagal ginjal kronik.

The Modification of Diet in Renal Disease (MDRD) Multicenter Study memperlihatkan efek menguntungkan dari pembatasan protein dalam memperlambat perkembangan PGK pada pasien diabetes maupun nondiabetes dengan PGK moderate yaitu GFR 25-55 mL/menit dan berat yaitu GFR 13-24 ml/menit. Rekomendasi klinis terbaru mengenai jumlah protein yang diperbolehkan adalah 0,6 g/kg/hari untuk pasien gagal ginjal kronik berat pradialisis yang stabil dengan GFR 4 ml/menit. Status nutrisi pasien harus dipantau untuk memastikan berat badan dan indikator lain seperti albumin serum harus tetap stabil ≥3 g/dl.

Pengaturan diet kalium. Jumlah yang diperbolehkan dalam diet kalium adalah 40-80 mEq/hari. Tindakan yang harus dilakukan adalah dengan tidak memberikan obat obatan atau makanan yang tinggi kandungan kalium.

Pengaturan diet natrium dan cairan. Jumlah natrium yang biasanya diperbolehkan adalah 40-90 mEq/hari atau sekita 1-2 g natrium, tetapi asupan natrium yang optimal harus ditentukan secara individual pada setiap pasien untuk mempertahankan hidrasi yang baik. Asupan cairan membutuhkan regulasi yang hati-hati dalam gagal ginjal kronik lanjut, karena rasa haus pada pasien merupakan paduan yang tidak dapat diyakini mengenai keadaan hidrasi pasien.

Berat badan harian merupakan parameter penting yang harus dipantau mengenai asupan dan pengeluaran cairan. Aturan umum untuk asupan cairan adalah keluaran urin 24 jam yang lebih dari 500 ml mencerminkan kehilangan cairan yang tidak disadari.

21

Pencegahan dan pengobatan pada komplikasi hipertensi dapat dikontrol secara efektif dengan pembatasan natrium dan cairan serta melalui ultrafiltrasi bila pasien sedang menjalani hemodialisis. Selain itu, komplikasi yang paling serius saat terjadi uremia adalah hiperkalemia, bila K+ serum mencapai kadar sekitar 7 mEq/l, dapat terjadi disritmia yang serius. Hiperkalemia akut dapat diobati dengan pemberian glukosa dan insulin intravena yang akan memasukkan K+ ke dalam sel atau dengan pemberian glukonat 10% intravena dengan hati-hati.

Anemia merupakan komplikasi paling umum yang terjadi pada pasien PGK.

WHO (2011) mendeskripsikan anemia sebagai keadaan di mana kemampuan sel darah merah (red blood cells/RBC) untuk membawa oksigen menurun, yang ditandai dengan kadar hemoglobin (Hb) dibawah 12 g/dl pada orang dewasa.

Angka ini dapat berbeda-beda tergantung dari usia, jenis kelamin, kehamilan.

Anemia defisiensi besi (ADB) adalah bentuk anemia yang paling umum terjadi secara global dan termasuk ke dalam jenis anemia mikrositik hipokromik. Anemia defisiensi besi pada PGK terbagi menjadi dua yaitu, anemia defisiensi besi absolut dan anemia defisiensi besi fungsional. Dikatakan anemia defisiensi besi absolut adalah jika Saturasi Transferin (ST) < 20% dan Feritin Serum (FS) < 100 ng/ml (PGK-nonD, PGK-PD) dan < 200 ng/ml (PGK-HD). Anemia defisiensi besi fungsional adalah bila ST < 20% dan FS ≥ 100 ng/ml (PGK-nonD, PGK-PD) dan

≥ 200 ng/ml (PGK-HD) (Pernefri, 2011).

Berdasarkan Pernefri (2011), anemia adalah kondisi saat kadar hemoglobin (Hb) <14 g/dl pada laki-laki atau <12 g/dl pada perempuan. Anemia renal adalah anemia pada PGK yang terutama disebabkan oleh penurunan kapasitas produk eritropoietin. Faktor lain yang berkontribusi pada anemia renal adalah defisiensi

22

besi, umur eritrosit yang memendek, hiperparatiroid berat, inflamasi dan infeksi, toksisitas aluminium, defisiensi asam folat, hipotiroid, dan hemoglobinopati.

Besarab dan Yee (2009) dalam Kandarini (2017) menyatakan bahwa, anemia merupakan penyulit yang paling sering dijumpai pada PGK yang merupakan komplikasi yang penting karena merupakan prediktor kejadian kardiovaskuler dan kematian pada PGK. Anemia pada PGK umumnya mulai timbul pada stadium III dan hampir selalu ditemukan pada stadium V, namun pada beberapa pasien anemia telah timbul lebih awal di mana penurunan LFG masih relatif ringan.

Berdasarkan NKF (2002) dalam Hidayat, dkk., (2016), pada keadaan normal, 90% EPO dihasilkan di ginjal tepatnya oleh juxtaglomerulus dan hanya 10% yang diproduksi di hati. Eritropoietin memengaruhi produksi eritrosit dengan merangsang proliferasi, diferensiasi, dan maturasi prekursor eritroid. Keadaan anemia terjadi diakibatkan karena defisiensi eritropoietin yang dihasilkan oleh sel peritubular sebagai respon hipoksia lokal akibat pengurangan parenkim ginjal fungsional. Evaluasi anemia renal dilakukan dengan skrining Hb pada pasien PGK yang dilakukan minimal satu kali setahun. Jika didapatkan anemia, dilanjutkan dengan pemeriksaan darah lengkap, apusan darah tepi, hitung retikulosit, uji darah samar feses, lalu evaluasi status besi. Evaluasi penyebab anemia lainnya dilakukan jika ada kecurigaan klinis.

Pemeriksaan darah lengkap terdiri dari pengukuran Hb, hematokrit (Ht), indeks eritrosit (MCH, MCV, MCHC), leukosit beserta hitung jenis, dan hitung trombosit. Evaluasi status besi terdiri dari pengukuran besi serum atau serum iron (SI), kapasitas ikat besi total atau Total Iron Binding Capacity (TIBC), ST, dan FS (Pernefri, 2011).

23

Terapi anemia defisiensi besi dapat berupa sediaan oral maupun sediaan parenteral. Sediaan oral dapat berupa ferrous gluconate, ferrous sluphate, ferrous fumarate, dan iron polysaccharide. Sedangkan sediaan parenteralnya dapat berupa iron sucrose dan iron dextran. Terapi besi oral diindikasikan pada pasien PGK- nonD dan PGK-PD dengan anemia defisiensi besi. Jika setelah tiga bulan ST tidak dapat dipertahankan pada angka ≥ 20% dan/atau FS pada ≥ 100 ng/ml, dianjurkan untuk pemberian terapi besi parenteral. Terapi besi parenteral juga diindikasikan terutama pada pasien PGK-HD (Pernefri, 2011).

Terapi besi parenteral sendiri terbagi menjadi dua yaitu, terapi besi fase koreksi dan terapi besi fase pemeliharaan. Terapi besi fase koreksi dilakukan untuk mengkoreksi anemia defisiensi besi absolut sampai dengan status besi cukup yaitu ST > 20% dan FS mencapai > 100 ng/ml (PGK-nonD dan PGK-PD),

> 200 ng/ml (PGK-HD). Pada terapi besi fase koreksi ini, perlu dilakukan dosis uji coba atau test dose. Evaluasi status besi dilakukan 1 minggu pasca terapi besi fase koreksi. Terapi besi pemeliharaan bertujuan untuk menjaga kecukupan besi untuk eritropoiesis selama pemberian terapi Erythropoietin Stimulating Agents (ESA). Target terapi besi pemeliharaan adalah ST 20-50%, dengan nilai FS 100- 500 ng/ml (PGK-nonD dan PGK-PD), 200-500 ng/ml (PGK-HD). Status besi diperiksa setiap 1-3 bulan sekali. Efek samping yang perlu diperhatikan dalam pemberian terapi besi parenteral adalah hipersensitivitas (Pernefri, 2011).

Pada penanganan anemia pasien PGK, transfusi darah sedapat mungkin harus dihindari kecuali pada keadaan khusus. Indikasi transfusi darah pada pasien PGK meliputi Hb < 7 g/dl dengan atau tanpa gejala anemia, Hb < 8 g/dl dengan gangguan kardiovaskular yang nyata, perdarahan akut dengan gejala gangguan hemodinamik, serta pasien yang akan menjalankan operasi.

24

Target pencapaian Hb pada transfusi tidak sama dengan target Hb pada terapi ESA yaitu, 7-9 g/dl. Tindakan yang dapat meringankan anemia adalah dengan meminimalkan kehilangan darah, memberikan vitamin dan transfusi darah.

Multivitamin dan asam folat biasanya diberikan setiap hari karena dialisis mengurangi vitamin yang larut dalam air (Pernefri, 2011).

Komplikasi PGK lainnya adalah asidosis metabolik yang ringan pada pasien uremia biasanya akan menjadi stabil pada kadar bikarbonat plasma 16-20 mEq/l.

Asidosis ginjal biasanya tidak diobati kecuali jika bikarbonat plasma turun di bawah 15 mEq/l, ketika gejala-gejala asidosis muncul. Penurunan asupan protein dapat memperbaiki keadaan asidosis, tetapi kadar bikarbonat serum kurang dari 15 mEq/l, maka diberikan terapi alkali, baik natrium bikarbonat maupun sitrat pada dosis 1 mEq/kg/hari secara oral.

Hiperurisemia juga muncul pada pasien PGK. Pengobatan hiperurisemia pada penyakit ginjal lanjut biasanya adalah allupurinol karena dapat mengurangi kadar asam urat total yang dihasilkan oleh tubuh.

2.2 Hemodialisis

Hemodialisis adalah proses perpindahan massa berdasarkan difusi antara darah dan cairan dialisis yang dipisahkan oleh membran semipermeabel. Alat yang sering digunakan adalah hollow fiber atau capillaty dialyzer terdiri dari ribuan serabut kapiler halus yang tersusun paralel.

Suatu sistem dialisis terdiri dari dua sirkuit, satu untuk darah dan satunya lagi untuk cairan dialisis. Bila sistem ini bekerja, darah mengalir dari penderita melalui tabung plastik (jalur arteri), melalui hollow fiber pada alat dialisis dan kembali ke penderita melalui jalur vena. Komposisi cairan dialisis diatur sedemikian rupa

25

untuk memperbaiki gangguan cairan dan elektrolit yang menyertai gagal ginjal (Price dan Wilson, 2012).

Urea, kreatinin, asam urat, dan fosfat dapat berdifusi dengan mudah dari darah ke dalam cairan dialisis karena unsur-unsur ini tidak terdapat dalam cairan dialisis. Natrium asetat yang lebih tinggi konsentrasinya dalam cairan dialisis, akan berdifusi ke dalam darah. Tujuan penambahan asetat adalah untuk mengoreksi asidosis penderita uremia. Asetat dimetabolisme oleh tubuh penderita menjadi bikarbonat. Alasan menggunakan asetat dan bukan bikarbonat adalah untuk menghindari masalah pengendapan kalsium bikarbonat bila kalsium bikarbonat ditambahkan ke dalam cairan dialisis yang sama. Glukosa dalam konsentrasi rendah (200 mg/dl) ditambahkan ke dalam bak dialisis untuk mencegah difusi glukosa dalam bak dialisis yang berakibat hilangnya kalori (Price dan Wilson, 2012).

Pada hemodialisis tidak diperlukan glukosa dalam konsentrasi tinggi, karena pembuangan cairan dapat dicapai dengan membuat perbedaan tekanan hidrostatik antara darah dengan cairan dialisis. Perbedaan tekanan hidrostatik dapat dicapai dengan meningkatkan tekanan positif di dalam kompartemen darah alat dialisis yaitu dengan meningkatkan tekanan positif di dalam kompartemen darah alat dialisis yaitu dengan meningkatkan resistensi terhadap aliran vena atau dengan menimbulkan efek vakum dalam ruang cairan dialisis dengan memainkan pengaturan tekanan negatif. Perbedaan tekanan hidrostatik di antara membaran dialisis juga meningkatkan kecepatan difusi zat terlarut (Price dan Wilson, 2012).

2.3 Pharmaceutical Care

Pelayanan kefarmasian merupakan praktik yang dilakukan apoteker dalam memberikan terapi obat untuk mencapai outcome klinis yang diinginkan dan

26

meningkatkan kualitas hidup pasien (Council of Europe, 2012). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 menetapkan bahwa standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit yaitu pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat, konseling, visite, pemantauan terapi obat, monitoring efek samping obat, evaluasi penggunaan obat, dispensing sediaan steril dan pemantauan kadar obat dalam darah (Permenkes, 2016).

Farmasis memegang peranan yang sangat penting dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang berorientasi kepada pasien (Patient Oriented), peningkatan pelayanan mutu ini dapat dilakukan melalui proses pelayanan asuhan kefarmasian (Pharmaceutical Care) (Allemann et al., 2013).

Salah satu wujud kegiatan ini adalah dengan melakukan suatu kajian terhadap masalah terkait obat (Drug Related Problem) dari setiap terapi yang dipertimbangkan serta diberikan kepada pasien. Pharmaceutical Care Network Europe (PCNE) mendefinisikan DRPs adalah suatu peristiwa atau kejadian yang melibatkan terapi obat yang benar-benar atau berpotensi mengganggu hasil klinis kesehatan yang diinginkan (Van Mil et al., 2010). Dengan kejadian DRPs ini dapat mengakibatkan pencapaian terapi yang diinginkan kepada pasien tidak dapat tercapai (Nurhalimah, 2012).

2.4 Drug Related Problems (DRPs)

DRPs adalah suatu peristiwa atau keadaan yang secara nyata (actual) atau potensial dapat memengaruhi hasil terapi yang diinginkan (Van Mil et al., 2017).

Masalah potensial terkait obat merupakan suatu kondisi yang dapat menyebabkan morbiditas atau kematian jika tidak dilakukan tindakan sedangkan masalah actual

27

terkait obat dimanifestasikan dengan adanya tanda dan gejala (Ruths et al., 2007).

DRPs dapat berlangsung pada semua proses tahapan penggunaan obat mulai dari peresepan sampai dengan tahap pemberian obat, kurangnya pemantauan dan penilaian ulang terhadap hasil terapi juga dapat memberikan kontribusi terjadinya DRPs (Van Mil et al., 2017; Adusumilli dan Adepu, 2014).

United States National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention (NCCMERP) mendefinisikan Medication errors sebagai setiap kejadian yang dapat dicegah di mana dapat menyebabkan penggunaan obat menjadi tidak tepat atau membahayakan pasien pada saat obat berada dalam kendali profesional kesehatan, pasien, atau konsumen. Peristiwa semacam itu mungkin terkait dengan praktik profesional, produk perawatan kesehatan, prosedur, dan sistem, termasuk peresepan, penyampaian informasi, pelabelan produk, pengemasan, dan nomenklatur, peracikan, pengeluaran, distribusi, administrasi, pendidikan, pemantauan, dan penggunaan (WHO, 2016;

NCCMERP, 2019). Ada sejumlah pendekatan berbeda untuk mengklasifikasikan medication errors. Salah satu pendekatan adalah berdasarkan klasifikasi dalam tahap urutan proses penggunaan obat, seperti peresepan (prescribing), membaca resep (transcribing), dispensing, penyerahan obat (adminsitration), atau monitoring (Ferner dan Aronson, 2006; WHO, 2016).

DRPs sering juga terjadi disebabkan karena medication errors misalnya kesalahan peresepan (prescribing errors), kesalahan penggunaan obat (drug use errors) dan kesalahan penyerahan obat (administration errors), tetapi DRPs juga dapat terjadi tanpa adanya kesalahan (no error) (Van Mil et al., 2017; Adusumilli dan Adepu, 2014). DRPs memberikan tantangan kepada klinisi, dapat memengaruhi outcome klinis pasien sehingga mengakibatkan morbiditas dan

28

mortalitas serta meningkatkan biaya kesehatan. Rasionalitas, keamanan, dan efektivitas pengobatan bergantung pada kompetensi diagnosis, peresepan, monitoring dan evaluasi pengobatan, kepatuhan dan pemahaman pasien terhadap obat yang diberikan (Parthasarati et al., 2003; Adusumilli dan Adepu, 2014).

Ada beberapa sistem klasifikasi yang disampaikan dalam literatur tentang pengklasifikasian DRPs, di antaranya yaitu sistem Pharmaceutical Care Network Europe (PCNE), klasifikasi Cipolle/Morley/Strand, klasifikasi American Society of Hospital Pharmacist (ASHP), dan klasifikasi Konsensus Granada.

Klasifikasi Pharmaceutical Care Network Europe ini pertama kali disusun pada tahun 1999 oleh para peneliti farmasi praktis ketika konferensi kerja PCNE, dalam upaya mengembangkan suatu sistem standar klasifikasi yang sesuai dan sebanding untuk penelitian internasional. Sistem hirarki terdiri dari pemisahan kode untuk masalah, penyebab, intervensi dan struktur (PCNE, 2003). Klasifikasi PCNE di validasi dan disesuaikan secara regular. Pharmaceutical Care Network Europe versi terbaru adalah V9.00, yang telah dikembangkan ketika workshop pada bulan Februari 2019. PCNE ini kompatibel dengan V8.0 (dengan beberapa adaptasi), tetapi tidak dengan versi sebelum V8.0 karena sejumlah bagian utama telah direvisi (Van Mil et al., 2019).

Dasar klasifikasi PCNE V9.0 memiliki 3 bidang utama untuk masalah, 9 bidang utama untuk penyebab, dan 5 bidang utama untuk intervensi (Van Mil et al., 2019). Pengobatan tidak efektif merupakan identifikasi potensi masalah yang menyebabkan obat menjadi tidak efektif. Parameter identifikasi terdiri dari:

pengobatan tidak memberikan efek terapi/terapi yang diberikan gagal, pengobatan memberikan efek yang tidak optimal dan gejala atau indikasi penyakit yang tidak diobati.

29

Keamanan pengobatan teridentifikasi apabila pasien mengalami efek buruk obat. Selain itu terdapat masalah pengobatan terkait dengan cost-effectiveness, pemberian obat yang tidak perlu dan masalah lain yang belum jelas.

Klasifikasi penyebab terjadinya DRPs di antaranya terkait dengan pemilihan obat, bentuk sediaan obat, pemilihan dosis, durasi pengobatan, dispensing, proses penggunaan obat, dan berkaitan dengan pasien. Penyebab DRPs berkaitan dengan kesalahan pemilihan obat terdiri dari pemberian obat yang tidak sesuai dengan pedoman terapi, pemberian obat yang tidak sesuai (obat di kontraindikasikan terhadap pasien), pemberian obat yang tidak sesuai dengan indikasi penyakit;

pemberian kombinasi obat-obat atau obat-herbal yang tidak sesuai, pemberian obat yang tidak sesuai kelompok duplikasi atau zat aktif obat, indikasi penyakit yang tidak diobati dan obat yang diresepkan untuk indikasi penyakit tersebut terlalu banyak.

Penyebab DRPs berkaitan dengan kesalahan pemilihan bentuk sediaan obat.

Penyebab DRPs berkaitan dengan kesalahan pemilihan dosis obat, klasifikasi terdiri dari dosis obat yang diberikan terlalu rendah, dosis obat yang diberikan teralu tinggi, frekuensi regimen dosis yang diberikan kurang, frekuensi regimen dosis yang diberikan terlalu banyak dan instruksi waktu pemberian obat yang salah.

Penyebab DRPs berkaitan dengan kesalahan pemilihan durasi obat yaitu durasi pengobatan terlalu pendek dan durasi pengobatan terlalu panjang.

Penyebab DRPs berkaitan dengan ketersediaan obat yang diresepkan dan proses dispensing obat, klasifikasi terdiri dari: obat yang diresepkan tidak tersedia;

informasi penting tidak disampaikan kepada pasien; kesalahan memberikan