commit to user

ANALISIS TEKSTUAL RUBRIK “JAGAD SASTRA” PADA "JAGAD

JAWA” DI HARIAN SOLOPOS EDISI JUNI – AGUSTUS 2011 DAN RELEVANSINYA DENGAN PEMBELAJARAN BAHASA JAWA

DI SEKOLAH

TESIS

Disusun untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajad Magister

Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia

Minat Utama Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa

Oleh:

Nita Rohmayani

S441008014

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

commit to user PERNYATAAN

Nama : Nita Rohmayani

NIM : S441008014

Program Studi : Pendidikan Bahasa Indonesia Minat Utama Pendidikan Bahasa

dan Sastra Jawa

Pembimbing : 1. Prof. Dr. H. Sarwiji Suwandi, M.Pd.

2. Prof. Dr. H. Sumarlam, M.S.

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tesis yang berjudul Analisis Tekstual

Rubrik “Jagad Sastra” pada "Jagad Jawa” di Harian Solopos Edisi Juni – Agustus

2011 dan Relevansinya dengan Pembelajaran Bahasa Jawa di Sekolah, adalah

betul-betul karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam tesis tersebut

diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia

menerima sanksi akademik berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya peroleh

dari tesis tersebut.

Surakarta, Agustus 2012

Yang membuat pernyataan,

commit to user ABSTRAK

Nita Rohmayani. S441008014. 2010. Analisis Tekstual Rubrik “Jagad Sastra” pada "Jagad Jawa” di Harian Solopos Edisi Juni – Agustus 2011 dan Relevansinya dengan Pembelajaran Bahasa Jawa di Sekolah. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini adalah penelitian pada bidang wacana yang bertujuan mendeskripsikan kohesi gramatikal dan leksikal pada rubrik “Jagad Sastra” pada “Jagad Jawa” di Harian Solopos.Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu: (1) bagaimana bentuk kohesi gramatikal rubrik “Jagad Sastra” pada “Jagad Jawa” di Harian Solopos edisi Juni – Agustus 2011?; (2) bagaimanakah bentuk kohesi leksikal rubrik “Jagad Sastra” pada “Jagad Jawa” di Harian Solopos edisi Juni – Agustus 2011?; (3) bagaimanakah relevansi rubrik “Jagad Sastra” pada “Jagad Jawa” di Harian Solopos dalam pembelajaran bahasa Jawa di sekolah?

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pengambilan sampel melaluipurposive sampling. Objek penelitian yang dipilih sebanyak tujuh wacana dari rubrik “Jagad Sastra” yang terdiri dari edisi 16 Juni 2011, 23 Juni 2011, 7 Juli 2011, 14 Juli 2011, 21 Juli 2011, 28 Juli 2011,dan 25 Agustus 2011. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode distribusional. Teknik yang digunakan adalah teknik bagi unsur langsung (BUL) dan teknik lanjutan berupa teknik lesap serta teknik ganti.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kohesi gramatikal dan leksikal banyak digunakan dalam rubrik ini. Secara keseluruhan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa: 1) peranti keterpaduan dari kohesi gramatikal yang berupa referensi baik persona, demonstratif, maupun komparatif banyak digunakan dalam rubrik ini. Namun, dari sekian peranti aspek gramatikal yang dipakai dalam penelitian ini, referensi persona dan konjungsi merupakan bagian yang paling mendominasi pemakaiannya; 2) aspek leksikal didominasi oleh peranti repetisi, meskipun terdapat dua jenis repetisi yang tidak ditemukan dalam penelitian ini yaitu repetisi simplok dan repetisi utuh; 3) relevansinya dengan pembelajaran bahasa Jawa di sekolah (SMA) dapat digunakan sebagai bahan materi pembelajaran untuk kelas X, XI semester satu dan dua, serta kelas XII pada semester I. Standar Kompetensi kelas X semester I, SK membaca, KD (3.c: membaca indah geguritan) dan SK menulis, KD (4.c. menulis geguritan). Pada kelas XI semester I, SK mendengarkan, KD (1.c. Mendengarkan geguritan yang disampaikan secara langsung atau berupa rekaman; SK berbicara, KD (2.c. Membahas atau mendiskusikan isi geguritan); SK membaca, KD (3.c. nembang macapat); dan SK menulis, KD (4.c. menulis syair tembang macapat). Pada kelas XI semester 2, SK mendengarkan, KD (1.b. mendengarkan tembang macapat yang disampaikan secara langsung atau berupa rekaman) dan SK berbicara, KD (2.a. membahas atau mendiskusikan isi tembang macapat), dan pada kelas XII semester 1 SK menulis, KD (4.a. menulis artikel tentang budaya Jawa).

commit to user ABSTRACT

Nita Rohmayani. S441008014. 2010. Textual analysis of "Jagad Sastra" on "Jagad Jawa" in Solopos Daily issued from June to August 2011 and Its Relevance to the Java Language Learning in Schools. Thesis. Graduate School of Sebelas Maret UniversitySurakarta.

This research is a study in the field of discourse that aims to describe the grammatical and lexical cohesion in the rubric of “Jagad Sastra” on “Jagad Jawa” in The Solopos Daily. Issues raised in this study are: (1) how is the form of grammatical cohesion found in "Jagad Sastra" on "Jagad Jawa" on the Solopos Daily issued from June to August 2011?; (2) how is the form of lexical cohesion found in "Jagad Sastra" on "Jagad Jawa"The Solopos Daily issued from June to August 2011?, (3) how is the relevance of " Jagad Sastra "on" Jagad Jawa "in The Solopos Daily in the Java language learning in school?

This research was conducted with descriptive qualitative research methods. Sampling was done by purposive sampling. As the object of the research, there are seven discourse rubricsselectedin "Jagad Sastra" consisting of the issueof a series relased in June 16, 2011, June 23, 2011, July 7, 2011, July 14, 2011, July 21, 2011, 28 July 2011, and August 25, 2011. The method used to analyze aspects of grammatical and lexical aspects of discourse in "Jagad Sastra" is distributional. The technique applied is a technique for direct element (BUL) and eliptic and substitution.

The analysis showed that the grammatical and lexical cohesion is widely used in this section. Overall the results of the analysis can be concluded that: 1) the integration of devices in the form of grammatical cohesion of referent, demonstrative, and comparative are widely used. However, the grammatical aspect of the many devices used in this study, referent and personal conjunction were the most dominant ones; 2) lexical aspect of the device is dominated by repetition, although there are two types of repetition that are not found in this study, namely intact and simplok repetition; 3) its relevance to learning the Java language in school (SMA) that can beused asa learning material for classX, XI semester one and two, and XII class in semester I. SK of class X, SK of reading, KD (3.c: geguritan reading) and SK of writing, KD (4.c. geguritan writing); in the first semester of class XI, SK of listening, KD (1.c. geguritan listening delivered directly or by recording; SK of speaking, KD (2.c. geguritan discussion); SK reading, KD (3.c. nembang macapat), and SK of writing, KD (4.c. macapat

writing). In thesecond year SK of listening, KD (1.b. macapat delivered in person

or by are cording) and SK speaking, KD (2.a. a discussion onthe content of

macapat), and the first semester of class XII SK of writing, KD (4.a. Javanese

culture writing).

commit to user SARIPATHI

Nita Rohmayani.S441008014. 2010. Analisis Tekstual Rubrik “Jagad

Sastra”salebeting “Jagad Jawa” ing Ariwarti Solopos Wedalan Juni –

Agustus 2011 lan Gegayutanipun kaliyan Piwulangan Basa Jawi ing Pawiyatan. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Panaliten punika mujudaken panaliten ing bab wacana ingkang mengku ancas nggambaraken kohesi gramatikal lan leksikal wonten ing rubrik “Jagad

Sastra” salebeting “Jagad Jawa” ing Ariwarti Solopos. Prekawis ingkang dipunrembag ing panaliten punika: (1) kadospundi wujuding kohesi gramatikal rubrik “Jagad Sastra ing Ariwarti Solopos wedalan Juni – Agustus 2011?; (2) kadospundi wujuding kohesi leksikal rubrik “Jagad Sastra ing Ariwarti Solopos wedalan Juni – Agustus 2011?; (3) kadospundi gegayutanipun rubrik “Jagad Sastra” salebeting “Jagad Jawa ing Ariwarti Solopos salebeting piwulangan basaJawi ing pawiyatan.

Panaliten punika dipuntindakaken kanthi metodhe deskriptif kualitatif lanpamundhutan sampel kanthi purposive sampling. Objek panaliten ingkang dipunpilih gunggungipun pitung wacana rubrik “Jagad Sastra” ingkang dumados saking wedalan 16 Juni 2011, 7 Juli 2011, 14 Juli 2011, 21 Juli 2011, 28 Juli 2011, lan 25 Agustus 2011. Metodhe ingkang dipunginakakenkanthi metodhe

distribusional. Teknik ingkang dipunginakaken arupi teknik bagi unsur langsung

(BUL) lan teknik lanjutanipun kanthi teknik lesap lan teknik ganti.

Asiling analisis nedahaken bilih kohesi gramatikal lan leksikal kathahingkang dipunginakaken salebeting rubrik punika. Asiling analisis saged kadudut bilih: 1) piranti gumolongipun kohesi gramatikal ingkang kathah dipun-ginakaken ing rubrik punika arupi referensi persona, demonstratif, punapa dene komparatif. Sinaosamekaten, saking sakathahing piranti aspek gramatikal ingkang dipunginakaken salebeting panaliten punika, referensi persona lan konjungsi mujudaken perangan ingkang paling kathah pangginanipun; (2) aspek leksikal ingkang paling kathah inggih punika piranti repetisi, sinaosa wonten jinis repetisi cacah kalih ingkang boten kapanggihaken ing panaliten punika inggihpunika repetisi simplok lan repetisi utuh; 3) gegayutanipun kaliyan piwulangan tumrap klas X, XI semester setunggal lan kalih, tuwin klas XII ing semester I. Standar Kompetensi klas X semester I, SK maos, KD (3.c: maos geguritan kanthi endah) lan SK nyerat, KD (4.c. nyerat geguritan). Wonten ing klas XI semester I, SK mirengaken, KD (1.c. Mirengaken geguritan kanthi langsung utawi lumantar rekaman; SK micara, KD (2.c. Nrembag utawi ndhiskusekaken isinipun geguritan; SK maos, KD (3.c. nyekar macapat); lan SK nyerat, KD (4.c. nyerat syair sekar macapat). Ingklas XI semester 2, SK mirengaken, KD (1.b. mirengaken sekar macapat kanthi langsung utawi lumantar rekaman) lan SK micara, KD (2.a. ngrembag utawi ndhiskusekaken isi nipun sekar macapat, lan tumrap klas XII semester 1 SK nyerat, KD (4.a. nyerat artikel bab budaya Jawi).

commit to user MOTTO

Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan

seungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah

hendaknya kamu berharap. (QS. Al-Insyirah: 7 – 8)

Cukup hanya Allah, sang Maha Penolong dari setiap apapun yang kita butuhkan.

commit to user PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan kepada orang-orang yang senantiasa

mendoakan dan menyayangiku:

1. Suami dan anakku

commit to user KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil’alamin, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat

Allah Swt., atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

Tesis ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat

Magister Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Minat Utama Pendidikan

Bahasa dan Sastra Jawa.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari

berbagai pihak. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan

ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S., selaku Direktur Program Pscasarjana

Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan kesempatan dan

kemudahan dalam penyusunan tesis ini.

2. Prof. Dr. H. Sarwiji Suwandi, M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan

Bahasa Indonesia Pascasarjana dan sekaligus sebagai pembimbing I yang

telah memberikan motivasi, bimbingan, arahan, persetujuan, dan pengesahan

dalam penyusunan tesis ini.

3. Prof. Dr. H. Sumarlam, M.S., selaku pembimbing II yang selalu memberikan

motivasi, bimbingan dan semangat, sehingga penyusunan tesis ini dapat

diselesaikan.

4. Bapak dan Ibu dosen Minat Utama Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa yang

telah menularkan ilmunya kepada penulis, sehingga memberikan kontribusi

commit to user

5. Muh. Agam Nuraga, suamiku tercinta yang telah memberikan kasih sayang

dan segala yang penulis butuhkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan

tesis ini meskipun penulis agak terlambat dari target yang direncanakan.

6. Agatha Khairiya Dahayu, putri kecilku yang sudah mengisi hari-hariku,

sehingga penulis bertambah semangat untuk segera menyelesaikan tesis ini.

7. Keempat orang tuaku yang sudah mendoakan dengan tulus, mencurahkan

kasih sayang, dan selalu memberikan dorongan semangat kepada penulis

sampai tesis ini dapat terselesaikan.

8. Ageng Nugraheni “Semangkaa!”, Mbak Wik, dan Mbak Nia, terima kasih

untuk semua bantuan dan motivasinya, sehingga tesis ini akhirnya bisa

selesai.

9. Teman-teman Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Minat Utama

Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa Program Pascasarjana angkatan 2010

yang saling memberikan semangat dan dorongan untuk segera menyelesaikan

tesis.

10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah

memberikan motivasi dan semangatnya.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh

karenanya penulis berharap adanya kritik dan saran yang bersifat membangun

demi kesempurnaan tesis ini. Semoga penyusunan tesis ini dapat bermanfaat bagi

siapapun yang membutuhkannya.

Penulis, Agustus 2012

commit to user DAFTAR ISI

halaman

JUDUL ... i

PERSETUJUAN ... ii

PENGESAHAN ... iii

PERNYATAAN ... iv

ABSTRAK ... v

MOTTO ... x

PERSEMBAHAN ... xi

KATA PENGANTAR ... xii

DAFTAR ISI ... xi

v DAFTAR SINGKATAN DAN TANDA ... xv

ii DAFTAR BAGAN DAN TABEL ... xv

iii BAB I PENDAHULUAN ... 1

A. L atar Belakang Masalah ... 1

1 B. R umusan Masalah ... 5

5 C. T ujuan Penelitian ... 6

6 D. M anfaat Penelitian ... 6

6 BAB II LANDASAN TEORI, PENELITIAN YANG RELEVAN, DANKERANGKA BERPIKIR ... . 8 A. L andasan Teori ... 8

8 1. H akikat Rubrik Sastra ... 8

commit to user

a. A

rtikel ... 9 9

b. C

erpen/Cerbung ... 11 11

c. R

esensi Buku ... 12 12

d. T

embang Macapat ...

13

e. G

eguritan ... 15 15

2. H

akikat Wacana... 16 16

a. P

engertian Wacana ... 16 16

b. J

enis Wacana ... 19 19

c. S

arana Keutuhan Wacana ... 21 21

1) K

ohesi ... 22 22

a. K

ohesi Gramatikal ... 23 22

1) R

eferensi (Pengacuan) ... 23 22

2) S

ubstitusi (Penyulihan) ... 27 27

3) E

lipsis (Pelesapan) ... 28 28

4) K

onjungsi (Perangkaian) ... 29 30

commit to user

ohesi Leksikal ... 31

1) R

epetisi (Pengulangan) ... 31 32

2) S

inonimi (Padan Kata)... 32 32

3) A

ntonimi (Lawan Kata) ... 32 33

4) K

olokasi (Sanding Kata) ... 32 33

5) E

kuivalensi (Kesepadanan) ... 33 33

6) H

iponimi (Hubungan Atas-Bawah) ... 33 34

2) K

oherensi ... 33 34

3. H

akikat Pembelajaran ... 34 35

a. P

engertian Pembelajaran ... 34 35

1) K

omponen Pembelajaran ... 36 37

a) G

uru ... 37 38

b) S

iswa ... 37 38

c) M

ateri ... 37 38

d) M

etode ... 37 39

e) M

commit to user

f) E

valuasi ... 39 41

2) F

aktor Penentu Keberhasilan Pembelajaran ... 40 42

a) M

inat Belajar ... 40 42

b) M

otivasi Belajar ... 41 43

c) B

ahan Belajar ... 41 43

d) A

lat Bantu Belajar ... 41 43

e) S

uasana Belajar ... 42 44

f) K

ondisi Siswa yang Belajar ... 42 44

g) K

emampuan Guru ... 43 44

h) M

etode Pembelajaran ... 43 45

b. P

embelajaran Sastra ... 43 45

1)

Hakikat Sastra ... 46 47

2) J

enis-jenis Sastra ... 48 50

a) P

uisi ...

50

b) P

rosa ... 51 53

commit to user

rama ... 55

B. P

enelitian yang Relevan ... 58 60

C. K

erangka Berpikir ... 61 62

BAB III METODOLOGI PENELITIAN ... . 6365

A. S

ifat Penelitian ... 63 65

B. T

empat dan Waktu Penelitian ... 63 65

1. T

empat Penelitian ... 63 65

2. W

aktu Penelitian ... 63 65

C. D

ata dan Sumber Data ... 63 65

D. P

opulasi dan Sampel ... 64 66

E. M

etode dan Teknik Analisis Data ... 65 67

F. V

aliditas Data ... 66 68

G. T

eknik Analisis Data ... 67 69

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN ... 7073

A. Analisis Data ... 73

1. Kohesi Gramatikal ... 73

2. Kohesi Leksikal ... 10 6 B. Pembahasan ... 13

3 BAB V PENUTUP ... 14

commit to user

A. Simpulan ... 14 9 C. Implikasi... 15

1 C. Saran ... 15

3 DAFTAR PUSTAKA ... 15

5 LAMPIRAN DATA ... 16

commit to user

DAFTAR SINGKATAN DAN TANDA

1. DAFTAR SINGKATAN

BUL : Bagi Unsur Langsung

dst. : dan seterusnya

JS : Jagad Sastra

Swt. : Subkhanahu wata‟ala

QS. : Qur‟an surat

KTSP : Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

SK : Standar Kompetensi

KD : Kompetensi Dasar

MGMP : Musyawarah Guru Mata Pelajaran

2. DAFTAR TANDA

/ : menyatakan atau

Ø : satuan lingual yang dilesapkan

.... : satuan lingual dalam kurung kurawal bisa saling menggantikan

[...] : ada bagian kalimat yang dihilangkan pada tanda ini

“...” : menyatakan terjemahan dari satuan lingual yang

disebutkan sebelumnya

(1) : data nomor 1

(1a, 1b, 1c, dst) : menyatakan data yang telah dianalisis menjadi 1a, 1b, 1c, dst.

commit to user

DAFTAR BAGAN DAN TABEL

DAFTAR BAGAN

Gambar 1 Hierarki Satuan-satuan Bahasa

Gambar 2 Referensi (Pengacuan)

Gambar 3 Kerangka Pikir Penelitian

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Macam-macam Metode Pembelajaran

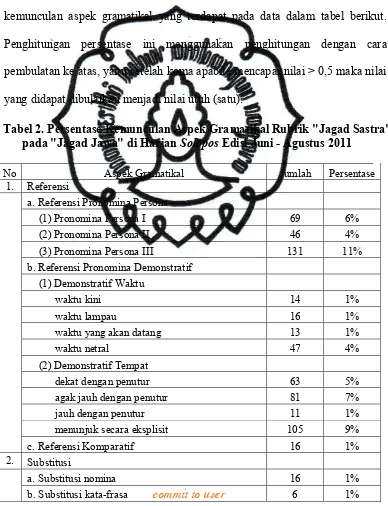

Tabel 2 Persentase Kemunculan Aspek Gramatikal Rubrik “Jagad Sastra” pada “Jagad Jawa” di Harian SoloposEddisi Juni – Agustus 2011

Tabel 3 Persentase Kemunculan Aspek Leksikal Rubrik “Jagad Sastra” pada “Jagad Jawa” di Harian SoloposEddisi Juni – Agustus 2011

commit to user BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam keterampilan berbahasa, terdapat empat aspek penting yang

mendukung bahasa itu untuk dipahami. Empat aspek tersebut meliputi menyimak,

berbicara, membaca, dan menulis. Menyimak erat kaitannya dengan

mendengarkan. Jadi bahasa itu dapat dipahami salah satunya dengan

mendengarkan atau menyimak. Sebagai contoh ketika seseorang sedang berbicara,

kemudian orang lain mendengarkan. Maka pihak kedua akan mengetahui maksud

yang disampaikan oleh orang yang berbicara (penutur) tersebut. Aspek berbicara

dalam hal ini adalah penerapan keterampilan berbahasa secara langsung untuk

berkomunikasi. Dengan kata lain, interaksi antara penutur dengan mitra tutur

tersebut terjadi secara langsung.

Aspek keterampilan berbahasa yang ketiga adalah membaca. Orang akan

mengetahui maksud, ide, atau gagasannya dengan membaca. Jadi interaksi yang

terjadi dalam proses komunikasi ini adalah tidak secara langsung (face to face),

namun disampaikan melalui tulisan kemudian dibaca dan dimengerti oleh orang

commit to user

menulis. Antara membaca dengan menulis terdapat keterkaitan tujuan yakni

menyampaikan maksud, ide atau gagasannya melalui tulisan dan akan dipahami

oleh orang lain dengan cara membacanya. Jadi kedua aspek berbahasa ini saling

melengkapi dan saling terkait. Meskipun tidak secara langsung terjalin

komunikasi, tetapi kedua aspek ini akan sangat efektif apabila tulisan yang

disampaikan tersebut komunikatif. Artinya, antara sesuatu yang ditulis dengan

pihak yang akan memanfaatkan tulisan tersebut mengerti dan memahami isinya.

Dalam penelitian ini, keempat keterampilan berbahasa di atas menjadi

fokus kajian karena keempatnya merupakan satu kesatuan yang saling terkait.

Menyimak, berbicara, membaca, maupun menulis dipandang sebagai aspek yang

sangat penting untuk memahami bahasa. Dengan menyimak dan berbicara, sebuah

pesan akan dapat tersampaikan. Kedua aspek ini akan lebih berbobot lagi dengan

peran kedua keterampilan berbahasa yang lain, yaitu membaca dan menulis.

Dengan membaca berbagai ilmu pengetahuan dan perkembangannya akan dapat

digali dan kuasai. Demikian halnya dengan menulis yang akan mampu

mendorong seseorang untuk mengeluarkan ide dan pikirannya. Kaitannya dengan

proses belajar, keempat keterampilan berbahasa tersebut sangat penting untuk

dikuasai untuk memahami bahan pembelajaran. Dengan demikian berbagai jenis

bahan pembelajaran dari berbagai sumber yang digunakan akan dapat dipahami

melalui menyimak, berbicara, membaca, maupun menulis isinya.

Salah satu di antara banyak sumber pembelajaran yang dapat digunakan

untuk meningkatkan keterampilan berbahasa khususnya pelajaran bahasa Jawa

commit to user

rubrik tersebut dibeberkan berbagai opini dari berbagai tokoh masyarakat seperti

guru, dosen, ataupun profesi lain yang mengemukakan pendapatnya atau sekadar

memberikan tanggapan dari pernyataan orang lain mengenai bahasa, sastra

budaya Jawa, ataupun berbagai masalah yang sedang berkembang saat ini.

Terkait dengan sumber bacaan yang berupa rubrik di atas, maka teks yang

menjadi objek kajian dalam penelitian ini akan dianalisis secara tekstual. Menurut

Sumarlam, dkk., dalam bukunya Analisis Wacana, jenis-jenis wacana ada dua,

yaitu analisis wacana tekstual dan kontekstual. Analisis wacana tekstual yaitu

analisis yang memandang bahwa sebuah wacana terdiri atas bentuk dan makna,

maka hubungan antarbagian wacana dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu

hubungan bentuk yang disebut kohesi dan hubungan makna atau hubungan

semantis yang disebut koherensi. Sementara itu, analisis wacana kontekstual

merupakan analisis wacana yang mengkaji tentang aspek-aspek internal wacana

dan segala sesuatu yang secara eksternal melingkupi wacana.

Mengacu pada pendapat di atas, maka dalam penelitian rubrik “Jagad

Sastra” ini akan dianalisis secara tekstual. Adapun keseluruhan teks yang terdapat

dalam rubrik tersebut akan dikaji dari segi bentuk kohesi gramatikal dan

leksikalnya.

Kohesi merupakan salah satu aspek penting dalam analisis wacana.

Sebagaimana dikemukakan oleh Nunan dalam Sarwiji Suwandi, perbedaan antara

tulisan yang koheren dan kalimat yang tidak saling terkait ditemukan dalam

unsur-unsur linguistik yang bertugas untuk menghubungkan setiap kalimat dalam

commit to user

disimpulkan bahwa pertautan bentuk di antara unsur-unsur pembangun teks

(wacana) kehadirannya sangat diperlukan untuk mencapai makna yang utuh.

Halliday dan Hasan (1976: 5) mengatakan bahwa kohesi merupakan satu

set kemungkinan yang terdapat dalam bahasa untuk menjadikan suatu “teks” itu

memiliki kesatuan. Hal ini berarti bahwa hubungan makna, baik makna leksikal

maupun gramatikal perlu diwujudkan secara terpadu dalam kesatuan yang

membentuk teks.

Cohesion is expressed through the stratal organization of language. Language can be explained as a multiple coding system comprising three levels of coding or “strata”. The semantic (meaning), the lexigramatical (forms) and the phonological and orthographic (expression). Meaning are realized (coded) as forms, and the forms are realized in turn (recoded) as expression. To put this in everyday terminology, meaning is put into wording and wording into sound or writing.”

Halliday dan Hasan (1976: 5) telah mencoba melihat kohesi makna itu dari

dua sudut, yaitu kohesi leksikal dan kohesi gramatikal yang terdapat dalam suatu

kesatuan teks. Kohesi ini juga memperlihatkan jalinan ujaran dalam bentuk

kalimat untuk membentuk suatu teks atau konteks dengan cara menghubungkan

makna yang terkandung di dalam unsur.

Senada dengan pendapat di atas, Fatimah Djajasudarma memberikan

pengertian mengenai kohesi yaitu keserasian hubungan antara unsur yang satu

dengan unsur yang lain dalam wacana sehingga terciptalah pengertian yang apik

atau koheren (1994: 46). Dari pengetian ini jelas bahwa wacana itu akan koheren

apabila terjalin keserasian di antara unsur-unsurnya.

Dipilihnya rubrik “Jagad Sastra” ini sebagai bahan penelitian karena

commit to user

pernah diteliti, sehingga memungkinkan peneliti untuk menganalisinya. Selain itu,

dari rubrik yang akan diteliti meskipun sudah hadir lama untuk melayani

kebutuhan masyarakatnya, tetapi belum/tidak banyak orang yang mengetahui

maupun memahaminya. Oleh karenanya, peneliti mencoba memberikan sebuah

temuan dari hasil analisis nantinya, sehingga kebutuhan para pembaca akan

keutuhan makna dari rubrik tersebut dapat diperoleh.

Alasan lain dipilihnya rubrik ini untuk diteliti karena muatan isinya yang

beragam dari beberapa edisi yang terbit, sehingga dimungkinkan isi dari rubrik ini

akan dapat memberikan salah satu kontribusi nyata sebagai bahan pembelajaran

bahasa Jawa pada khususnya dan sebagai salah satu dari sekian banyak cakrawala

pengetahuan mengenai budaya Jawa. Rubrik yang dijadikan sebagai objek dalam

penelitian ini terdiri atas 12 edisi yang terhitung mulai hari Kamis minggu

pertama bulan Juni 2011 (tanggal 9) hingga hari Kamis minggu keempat bulan

Agustus 2011 (tanggal 25). Rubrik yang hadir setiap hari Kamis ini memuat lima

kolom yang berisi artikel, cerita pendek, resensi buku, macapat, dan geguritan.

Tema yang diangkat beragam dari satu edisi ke edisi yang lain. Ragam bahasa

yang digunakan dalam rubrik ini ada dua yaitu ragam ngoko dan ragam krama.

Dari dua ragam inilah yang menambah menarik perhatian peneliti untuk

mengkajinya. Selanjutnya, dari kelima kolom yang ada pada rubrik ini diharapkan

dapat memberikan kontribusi nyata pada pembelajaran bahasa Jawa di sekolah.

commit to user

Berdasarkan latar belakang di depan, maka dapat dirumuskan masalah

sebagai berikut.

1. Bagaimanakah bentuk kohesi gramatikal rubrik “Jagad Sastra” pada “Jagad

Jawa” di Harian Solopos edisi Juni – Agustus 2011?

2. Bagaimanakah bentuk kohesi leksikal rubrik “Jagad Sastra” pada “Jagad

Jawa” di Harian Solopos edisi Juni – Agustus 2011?

3. Bagaimanakah relevansi rubrik “Jagad Sastra” pada “Jagad Jawa” di Harian

Solopos dalam pembelajaran bahasa Jawa di sekolah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas, tujuan yang dicapai dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan dan menjelaskan bentuk kohesi gramatikal rubrik “Jagad

Sastra” pada “Jagad Jawa” di Harian Solopos edisi Juni – Agustus 2011.

2. Mendeskripsikan dan menjelaskan bentuk kohesi leksikal rubrik “Jagad

Sastra” pada “Jagad Jawa” di Harian Solopos edisi Juni – Agustus 2011.

3. Mendeskripsikan dan menjelaskan relevansi rubrik “Jagad Sastra” pada

“Jagad Jawa” di Harian Solopos dalam pembelajaran bahasa Jawa di sekolah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak,

secara teoretis maupun praktis.

commit to user

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah

keilmuan, khususnya dalam pembelajaran bahasa Jawa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Sekolah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terhadap

teori pembelajaran bahasa pada umumnya dan teori mengenai kewacanaan

khususnya.

b. Bagi Guru

Selain bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi bagi guru, yaitu dapat menerapkan salah satu teori analisis tekstual

untuk pembelajaran bahasa khususnya bahasa Jawa.

c. Bagi Peserta Didik

Melalui hasil penelitian ini, peserta didik diharapkan dapat mengetahui

beberapa teori tentang kohesi gramatikal dan leksikal dari rubrik “Jagad

Sastra” pada “Jagad Jawa” di Harian Solopos. Selain itu siswa dapat

mengembangkan pengetahuannya mengenai bahasa, sastra, budaya, maupun

adat istiadat khususnya Jawa dari salah satu sumber belajar yang dapat

commit to user BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. HASIL ANALISIS

Pada bab IV ini disajikan analisis rubrik “Jagad Sastra” pada “Jagad Jawa”

di Harian Solopos dengan menggunakan analisis tekstual untuk memahami makna

dari rubrik tersebut.

1. Kohesi Gramatikal

Seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, sarana keutuhan

wacana dapat diperoleh dengan mengkaji secara gramatikal. Aspek gramatikal

yang dikaji antara lain referensi, substitusi, elipsis, dan konjungsi. Untuk

memperoleh kejelasannya dapat dilihat pada paparan (analisis) berikut.

a. Referensi

1) Referensi Pronomina Persona

(8) “Nanging, tulisan sing bakal tak aturake iki ora babagan sastra kang

abot utawa ngaluk-aluk, kaya ta Bhagawad Gita.” (artikel JS 16 Juni

2011, alinea 2).

“Tetapi, tulisan yang akan saya berikan ini tidak mengenai sastra yang berat atau jauh, seprti Bhagawad Gita.”

commit to user

“Aku ini ingin sesuatu lho, Pak!”

(10) “Ewasemono Pak RT isih mangu-mangu. Atine brontak marang panemune gagasan. [...] Sejene iku wong tumindak nistha iku bakal

nemahi awake dhewe.”(cerbung JS 23 Juni 2011, alinea 12)

“Meskipun begitu Pak RT masih ragu-ragu. Hatinya berontak terhadap penemu gagasan. [...] Selain itu orang berbuat nista itu akan mengenai kita.”

Cuplikan data di atas menunjukkan adanya pemakaian salah satu peranti

kohesi gramatikal yang berupa referensi pronomina persona. Referensi pada data

ditunjukkan dengan nomina takaturake “saya” dan Aku “saya/aku”. Takaturake

merupakan referensi pronomina persona I tunggal bentuk terikat lekat kiri yang

mengacu pada penulis naskah (artikel) yang tidak disebutkan pada teks. Dengan

demikian dapat dikatakan bahwa tak aturake merupakan jenis pengacuan eksofora

karena acauannya berada di luar teks. Berbeda dengan jenis pengacuan ini

ditunjukkan dengan kata aku “saya/aku”. Kata aku merupakan pronomina persona

I tunggal bentuk bebas yang mengacu pada Yatik, istri dari Pak RT, dengan

demikian jenis pengacuan ini termasuk endofora yang anaforis karena acuannya

(Yatik) telah disebutkan sebelumnya. Pada data (10) awake dhewe “kita” termasuk jenis pronomina persona I bentuk jamak yang mengacu pada kita yang

di dalamnya termasuk Pak RT. Karena acuan berada di sebelah kiri (Pak RT) telah

disebutkan, maka acuan ini termasuk endofora yang anaforis.

Dari cuplikan data di atas kemudian diuji dengan teknik lesap dan teknik

ganti, yaitu sebagai berikut.

(8a) “Nanging, tulisan sing bakal Ø iki ora babagan sastra kang abot utawa

commit to user

“Tetapi, tulisan yang akan Ø berikan ini tidak mengenai sastra yang berat atau jauh, seprti Bhagawad Gita.”

(8b) “Nanging, tulisan sing bakal tak aturake iki ora babagan sastra kang

aku

kula

abot utawa ngaluk-aluk, kaya ta Bhagawad Gita.”

“Tetapi, tulisan yang akan saya berikan ini tidak mengenai sastra

Aku

Saya

yang berat atau jauh, seperti Bhagawad Gita.”

Hasil uji teknik lesap dan teknik ganti di atas diketahui bahwa data (8a)

kehadiran kata ganti tak aturake sangat berperan dalam wacana tersebut. Apabila

kata ganti tersebut dilesapkan maka wacana akan menjadi wacana yang tidak

gramatikal dan tidak berterima. Sementara itu hasil analisis pada (8b) dengan

penerapan teknik ganti, pronomina aku yang menggantikan kata saya meskipun

dirasa berterima, namun wacana tersebut tidak gramatikal karena unsur pengganti

aku merupakan sebuah kata ganti yang diperuntukkan dalam sebuah wacana yang

sifatnya kurang/tidak ilmiah. Dapat pula dikatakan bahwa kata ganti aku dipakai

pada wacana/kalimat yang langsung, seperti yang tampak pada data (8b) di atas

setelah mengalami analisis dengan teknik ganti.

Data (9) dan (10) diberlakukan pula analisis dengan menggunakan teknik

lesap dan teknik ganti sebagai berikut.

(9a) “Øiki kepengin anu lho, Pak!”(cerpen JS 16 Juni 2011, alinea 14). “Ø ini ingin sesuatu lho, Pak!”

(9b) “ Aku iki kepengin anu lho, Pak!”(cerpen JS 16 Juni 2011, alinea kula

ingsun

14)

commit to user

Aku

(10a) “Ewasemono Pak RT isih mangu-mangu. Atine brontak marang panemune gagasan. [...] Sejene iku wong tumindak nistha iku bakal

nemahi Ø.”(cerbung JS 23 Juni 2011, alinea 12)

“Meskipun begitu Pak RT masih ragu-ragu. Hatinya berontak terhadap penemu gagasan. [...] Selain itu orang berbuat nista itu akan mengenai Ø.”

(10b) “Ewasemono Pak RT isih mangu-mangu. Atine brontak marang panemune gagasan. [...] Sejene iku wong tumindak nistha iku bakal nemahi P

awake dhewe.”(cerbung JS 23 Juni 2011, alinea 12) aku lan kowe

kita

“Meskipun begitu Pak RT masih ragu-ragu. Hatinya berontak terhadap penemu gagasan. [...] Selain itu orang berbuat nista itu akan mengenai

kita. ” saya dan kamu

kita

Data (9a) unsur yang dilesapkan berupa pronomina awake dhewe “kita”.

Pelesapan unsur tersebut mengakibatkan wacana menjadi tidak berterima karena

acuannya tidak jelas (siapa) yang menginginkan sesuatu tersebut. Oleh karenanya

kehadiran pronomina persona awake dhewe wajib hadir untuk memperoleh pesan

yang utuh. Sementara itu pada data (9b) yang menjadi pengganti dari unsur awake

dhewe yaitu kula dan ingsun. Kedua unsur pengganti tersebut ternyata tidak dapat

menggantikan unsur awake dhewe seperti yang dimaksudkan dalam wacana. Hal

ini disebabkan karena kedua unsur pengganti tersebut menggunakan ragam krama,

sedangkan unsur tergantinya menggunakan ragam ngoko. Apabila kedua ragam

ini disatukan, wacana akan menjadi tidak koheren.

Penunjukan pronomina persona I bentuk bebas maupun terikat yang lain

commit to user

dilakukan adalah analisis mengenai pronomina persona II bentuk bebas maupun

terikat, baik tunggal maupun jamak. Kejelasan dari uraian ini dapat dilihat pada

data berikut.

(11) “Kebangeten, Pak, awakmuiku.” (cerpen JS 16 Juni 2011, alinea 8).

“Keterlaluan, Pak, kamu itu.”

(12)“Gek sing sampeyan gagas iku apa he, Pak?”(cerpen JS 16 Juni 2011, alinea 8).

“Yang kamu pikir itu apa coba, Pak?”

(13) “Ya syukur Alhamdulillah yen sliramu nyidham.”(cerpen JS 16 Juni 2011, alinea 14).

“Ya sukur alhamdulillah kalau kamu ngidam.”

Data (11), (12), dan (13) menunjukkan adanya referensi pronomina

persona II yang ditandai dengan kata ganti mu yang melekat pada kata awakmu

“kamu”, sampeyan “kamu”, dan sliramu “kamu”. Data (11), -mu yang melekat

pada kata awakmu merupakan referensi pronomina persona II tunggal terikat lekat

kanan yang mengacu pada Pak RT. Dengan demikian pengacuan ini termasuk

jenis pengacuan endofora yang anaforis karena acuannya sudah disebutkan

sebelumnya. Data (13) kata ganti yang ditunjukkan adalah kata sampeyan “kamu”

yang merupakan pronomina persona II tunggal bentuk bebas. Pengacuan ini

termasuk jenis pengacuan endofora yang kataforis karena unsur yang diacu berada

di sebelah kanan, yaitu Pak RT. Selanjutnya pada data (13) pronomina persona II

tunggal bentuk bebas ditunjukkan dengan kata ganti sliramu “kamu”. Jenis pengacuan ini termasuk endofora yang anaforis yang mengacu pada Yatik yang

commit to user

Kemudian, dari ketiga data di atas diuji dengan menggunakan teknik lesap

dan teknik ganti sebagai berikut.

(11a) “Kebangeten, Pak, Øiku.” (cerpen JS 16 Juni 2011, alinea 8).

“Keterlaluan, Pak, Ø itu.”

(12a)“Gek sing Ø gagas iku apa he, Pak?”(cerpen JS 16 Juni 2011, alinea 8).

“Yang Ø pikir itu apa coba, Pak?” (cerpen JS 16 Juni 2011, alinea 8).

(13a) “Ya syukur Alhamdulillah yen Ønyidham.”(cerpen JS 16 Juni 2011, alinea 14).

“Ya sukur alhamdulillah kalau Ø ngidam.”

Penerapan teknik lesap pada data di atas ternyata menjadi tidak berterima

karena acuan atau (siapa) yang berkepentingan menjadi tidak jelas. Dengan

demikian unsur pronomina persona di atas kehadirannya sangat diperlukan guna

mendukung keutuhan wacana.

Selanjutnya, data diuji dengan menggunakan teknik ganti sebagai berikut.

(11b) “Kebangeten, Pak, awakmu iku.”(cerpen JS 16 Juni 2011, alinea

sliramu

kowe

8).

“Keterlaluan, Pak, kamu itu.”

kamu

kamu

(12b)“Gek sing sampeyan gagas iku apa he, Pak?”

panjenengan sira

(cerpen JS 16 Juni 2011, alinea 8).

“Yang kamu pikir itu apa coba, Pak?” kamu

kamu

(13b) “Ya syukur Alhamdulillah yen sliramu nyidham.”

commit to user

kowe (cerpen JS 16 Juni 2011, alinea 14).

“Ya syukur alhamdulillah kalau kamu ngidam.” kamu

kamu

Penerapan teknik ganti pada data (11b) dengan dua unsur pengganti

sliramu dan kowe ternyata bisa menggantikan unsur awakmu dalam wacana

tersebut tanpa mengubah maknanya. Data (12b) hanya satu unsur pengganti yang

bisa menggantikan kata sampeyan dalam wacana tersebut yaitu panjenengan,

sedangkan sira meskipun sama maksudnya tetapi kehadiran kata sira menjadi

tidak gramatikal apabila digantikan pada data (12b) tersebut. Sementara itu pada

data (13b) kedua unsur pengganti dari kata sliramu dapat menggantikan posisi

tersebut, artinya awakmu dan kowe dapat dipaki sebagai pengganti sliramu yang

menyebabkan wacana masih berterima.

Data yang sama untuk pronomina persona II tunggal mauupun jamak,

bentuk bebas maupun terikat dapat dilihat pula pada data terlampir.

Berikut akan disajikan data yang menunjukkan adanya pronomina persona

III.

(14) “Sunan Ngampel Denta sampun seda, kasarekaken ugi wonten ing

Ngampel Denta [...] Sasampunipun ngrampungi layonipun, lajeng

musawaratan para wali [...].”(resensi buku JS 16 Juni 2011, alinea 5)

“Sunan Ngampel Denta sudah meninggal, dimakamkan juga di Ngampel Denta [...] Sesudah menyelesaikan jenazahnya, kemudian musyawarah para Wali [...].

commit to user

seneng, adhem ayem, tentrem lan jenjeming ati para

kawulane.”(artikel JS 23 Juni 2011, alinea 12)

“Maka pemangku dan pemimpin pemerintahan apabila mempunyai pembicaraan, mempunyai janji bicara dan membuat penjelasan harus mempunyai nalar dan hati yang tenang. Selanjutnya harus ada perilaku yang membuat senang, adem, tenteram dan hati yang tenang para rakyatnya.

(16) “Gagasane Pak RT dadi perang campuh dhewe. Sakliyepan mripate

Pak RT bisa merem. Jroning merem dhewekengimpi.”(cerbung JS 23

Juni 2011, alinea 13)

“Gagasannya Pak RT menjadi peang batin sendiri. Satu kerlipan matanya Pak RT tidak bisa terpejam. Dalam pejaman mata dia bermimpi.

Data (14), (15), dan (16) menunjukkan adanya pronomina persona III.

Pada data (14) diketahui –ipun “-nya” yang melekat pada layonipun merupakan pronomina persona III tunggal bentuk terikat lekat kanan yang mengacu pada

Sunan Ngampel Denta. Pengacuan ini dinamakan endofora yang anaforis karena

unsur yang diacu sudah disebutkan terlebih dahulu. Data (15) –ne yang melekat

pada kawulane merupakan pronomina persona III tunggal bentuk terikat lekat

kanan. Dengan demikian pengacuan ini dinamakan pengacuan endofora yang

anaforis karena acuannya berada di sebelah kiri yaitu para pamangku lan

nayakaning praja. Selanjutnya data (16) pronomina persona III tunggal bentuk

bebas ditunjukkan dengan persona dheweke “dia”. Selain itu –e yang melekat

pada mripate termasuk referensi pronomina persona III tunggal terikat lekat

kanan. Kedua referensi persona ini mempunyai acuan yang sama yaitu Pak RT.

Karena unsur yang diacu (Pak RT) berada di sebelah kiri, maka pengacuan ini

commit to user

Ketiga data di atas selanjutnya diuji menggunakan teknik lesap dan teknik

ganti sebagai berikut.

(14a) “Sunan Ngampel Denta sampun seda, kasarekaken ugi wonten ing

Ngampel Denta [...]Sasampunipun ngrampungi Ø, lajeng

musawaratan para wali [...].”(resensi buku JS 16 Juni 2011, alinea 5)

“Sunan Ngampel Denta sudah meninggal, dimakamkan juga di

Ngampel Denta [...] Sesudah menyelesaikan Ø, kemudian musyawarah para Wali [...]. (resensi buku JS 16 Juni 2011, alinea 5)

(14b) “Sunan Ngampel Denta sampun seda, kasarekaken ugi wonten ing

Ngampel Denta [...] Sasampunipun ngrampungi layonipun,

jisimipun

jasadipun

lajeng musawaratan para wali [...].” (resensi buku JS 16 Juni 2011,

alinea 5)

“Sunan Ngampel Denta sudah meninggal, dimakamkan juga di

Ngampel Denta [...] Sesudah menyelesaikan jenazahnya, kemudian jasadnya

jasadnya para Wali musyawarah [...]

Uji data dengan menggunakan teknik lesap yang terjadi pada data (14a)

menjadi tidak bisa bermakna, atau dengan kata lain maknanya tidak utuh. Dengan

demikian kehadiran kata layonipun sebelum dilesapkan sangat penting.

Selanjutnya, teknik yang digunakan untuk menguji data ini dengan menggunakan

teknik ganti. Unsur yang diganti berupa layonipun “jenazahnya” dengan unsur

pengganti jisimipun dan jasadipun. Setelah diuji dengan teknik ganti, kedua unsur

pengganti di atas mampu menggantikan unsur terganti dengan tidak merubah

makna, sehingga makna yang ada pada data tersebut tetap utuh.

(15a) Mula para pamangku lan nayakaning praja menawa duwe pangandikan, duwe janji ngomong lan gawe andharan kudu duweni nalar lan ati sing wening. Sabanjure kudu ana tumindak sing gawe

seneng, adhem ayem, tentrem lan jenjeming ati para Ø.” (artikel JS

commit to user

“Maka pemangku dan pemimpin pemerintahan apabila mempunyai pembicaraan, mempunyai janji bicara dan membuat penjelasan harus mempunyai nalar dan hati yang tenang. Selanjutnya harus ada perilaku yang membuat senang, adem, tenteram dan hati yang tenang para rakyatnya.

(15b) Mula para pamangku lan nayakaning praja menawa duwe pangandikan, duwe janji ngomong lan gawe andharan kudu duweni nalar lan ati sing wening. Sabanjure kudu ana tumindak sing gawe

seneng, adhem ayem, tentrem lan jenjeming ati para kawulane.

abdine ngisorane ”(artikel JS 23 Juni 2011, alinea 12)

“Maka pemangku dan pemimpin pemerintahan apabila mempunyai pembicaraan, mempunyai janji bicara dan membuat penjelasan harus mempunyai nalar dan hati yang tenang. Selanjutnya harus ada perilaku yang membuat senang, adem, tenteram dan hati yang tenang para rakyatnya. ”

abdinya

bawahannya (artikel JS 23 Juni 2011, alinea 12).

Perlakuan yang sama dengan terknik lesap terjadi pada data (15a) yang

melesapkan salah satu unsur dari wacana tersebut, yaitu kata kawulane “rakyatnya”. Dengan terlesapnya unsur tersebut menjadikan makna wacana pada

data tersebut menjadi tidak lengkap, sehingga kehadiran kata kawulane sangat

diperlukan. Sementara itu penerapan teknik ganti pada data (15b), unsur terganti

berupa kata kawulane dengan dua unsur pengganti berupa kata abdine dan

ngisorane mampu menggantikan unsur terganti tersebut, sehingga pencapaian

makna pada data ini tetap dapat diperoleh meskipun unsur pokok dari data

tersebut diganti.

(16a) “Gagasane Pak RT dadi perang campuh dhewe. Sakliyepan Ø Pak

RT bisa merem. Jroning merem Ø ngimpi.”(cerbung JS 23 Juni 2011,

commit to user

“Gagasannya Pak RT menjadi peang batin sendiri. Satu kerlipan matanya Pak RT tidak bisa terpejam. Dalam pejaman mata Ø bermimpi.

(16b)“Gagasane Pak RT dadi perang campuh dhewe. Sakliyepan mripate

paningale

matane Pak RT bisa merem. Jroning merem dheweke slirane piyambake

ngimpi.” (cerbung JS 23 Juni 2011, alinea 13)

“Gagasannya Pak RT menjadi peang batin sendiri. Satu pejaman matanya

matanya

matanya Pak RT bisa terpejam. Dalam pejaman mata dia dia

dia terpejam.” (cerbung JS 23 Juni 2011, alinea 13)

Data (16a) menunjukkan terjadinya dua unsur yang dilesapkan, yaitu

mripate “matanya” dan kata dheweke “dia”. Pelesapan unsur mripate pada data tersebut tidak membuat wacana di atas tidak gramatikal, sehingga meskipun unsur

mripate dilesapkan maknanya tetap utuh. Lain halnya dengan unsur kedua,

dheweke “dia” yang dilesapkan. Setelah unsur dheweke dilesapkan makna

menjadi tidak utuh, sehingga kehadiran kata dheweke sangat diperlukan.

Selanjutnya, pada data (16b) penerapan teknik ganti menunjukkan bahwa unsur

pengganti berupa slirane dan piyambake meskipun keduanya apabila diterjemahkan sama artinya, namun keduanya tidak mampu menjadi unsur

commit to user

data (16b) dirasa kurang tepat, karena tidak memenuhi unsur yang dimaksudkan

untuk unsur terganti tersebut.

Beralih pada topik analisis dari referensi yang berbeda yaitu referensi

demonstratif. Bukti dan penjelasan dari referensi ini dapat di lihat pada uraian

data berikut.

2). Referensi demonstratif waktu dan tempat

(17) “Sakesuk mangkal, durung ana siji-sijiya penumpang. Saiki malah

wis nyedhaki surup.” (cerpen JS 25 Agustus 2011, alinea 6)

“Dari pagi mangkal, belum ada satupun penumpang. Sekarang malah sudah mendekati sore.” (cerpen JS 25 Agustus 2011, alinea 6)

(18) “Dene ingkang kinarya patih tiyang saking Ngatasangin ngejawa

peparap Patih Mangkurat, inggih punika kala semanten asmanipun

ki Wanasalam.” (Resensi JS 21 Juli 2011, alinea 4)

“Adapun yang menjadi patih seseorang dari Ngatasangin yang berjuluk Patih Mangkurat, yaitu kala dulu namanya ki Wanasalam.” (Resensi JS 21 Juli 2011, alinea 4)

(19) “Wah....nggih. leres niki amplop kula. Matur nuwun sanget Pak. Gek

yen amplop niki ical, kadospundi nasib kula mangke.” Mangkono

ujare pawongan iku.” (cerpen JS 25 Agustus 2011, alinea 16)

“Wah...iya benar ini amplop saya. Terima kasih sekali Pak. Kalau amplop ini hilang, bagaimana nasib saya nanti.” Begitu kata orang itu. (cerpen JS 25 Agustus 2011, alinea 16)

(20) “Paijo wusanane mulih menyang Jawa [...] Dina kuwi dheweke lega

bisa bali menyang Jawa.”(cerbung JS 14 Juli 2011, alinea 18).

“Paijo akhirnya pulang ke Jawa [...] Hari itu dia lega bisa pulang ke Jawa.” (cerbung JS 14 Juli 2011, alinea 18).

Ketiga data (17), (18), (19) dan (20) di atas menunjukkan adanya referensi

demonstratif waktu kini, waktu lampau, waktu yang akan datang, dan waktu

commit to user

pada data (18), kala semanten “kala itu/dahulu”, mangke “nanti” pada data (19)

dan dina iku “hari itu pada data (20). Saiki “sekarang” pada data (17)

menunjukkan adanya referensi pronomina demonstratif waktu sekarang, yang

mengacu pada frasa sakesuk mangkal yang terjadi pada hari itu juga, sehingga

termasuk acuan waktu kini. Pada data (18) referensi pronomina demonstratif

waktu lampau ditunjukkan dengan kata kala semanten ”kala itu/dahulu” yang

frasa tersebut mengacu pada Patih Mangkurat pada saat itu. Dengan demikian

penyebutan referensi ini adalah referensi pronomina demonstratif waktu yang

lampau karena segalanya yang dimaksudkan sudah terjadi. Referensi pronomina

demonstratif waktu yang akan datang pada data (19) ditunjukkan dengan kata

mangke “nanti” yang mengacu pada nasib seseorang yang disebutkan dalam

wacana tersebut. Data (20) referensi pronomina demonstratif waktu netral

ditunjukkan dengan frasa dina kuwi “hari itu”. Frasa dina kuwi mengacu pada hari

itu Paijo akan pulang ke Jawa.

Keempat data di atas selanjutnya diuji menggunakan teknik lesap dan

teknik ganti sebagai berikut.

(17a) “Sakesuk mangkal, durung ana siji-sijiya penumpang. Ø malah wis

nyedhaki surup.” (cerpen JS 25 Agustus 2011, alinea 6)

“Dari pagi mangkal, belum ada satupun penumpang. Ø malah sudah mendekati sore.” (cerpen JS 25 Agustus 2011, alinea 6)

(17b)“Sakesuk mangkal, durung ana siji-sijiya penumpang. Saiki

sapunika

wektu iki

malah wis nyedhaki surup.” (cerpen JS 25 Agustus 2011, alinea 6)

commit to user

waktu ini

malah sudah mendekati sore.” (cerpen JS 25 Agustus 2011, alinea 6)

Hasil uji dengan menggunakan teknik lesap pada data (17a) di atas

membuktikan bahwa kehadiran kata saiki sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan

untuk menegaskan wacana sebelumnya yang menyatakan bahwa dari pagi

mangkal, belum ada satupun penumpang yang naik. Dengan demikian penerapan

teknik ganti pada data tersebut tidak berlaku karena tidak akan didapatkan makna

yang utuh. Hasil dari analisis selanjutnya adalah dengan menggunakan teknik

ganti. Dapat dicermati pada data (17b) bahwa unsur terganti saiki “sekarang” diganti dengan unsur sapunika dan wektu iki terbukti bahwa keduanya tidak dapat

menjadi pengganti dari unsur terganti tersebut. Hal ini dikarenakan sapunika

merupakan ragam basa Jawa krama, sedangkan wacana yang terdapat pada data

menggunakan ragam ngoko, sehingga apabila keduanya digabungkan menjadi

kurang/tidak berterima.

(18a) “Dene ingkang kinarya patih tiyang saking Ngatasangin ngejawa

peparap Patih Mangkurat, inggih punika Ø asmanipun ki

Wanasalam.” (Resensi JS 21 Juli 2011, alinea 4)

“Adapun yang menjadi patih seseorang dari Ngatasangin yang berjuluk Patih Mangkurat, yaitu Ø namanya ki Wanasalam.” (Resensi JS 21 Juli 2011, alinea 4)

(18b) “Dene ingkang kinarya patih tiyang saking Ngatasangin ngejawa peparap Patih Mangkurat, inggih punika kala semanten

nalika semanten

rikala semana

asmanipun ki Wanasalam.” (Resensi JS 21 Juli 2011, alinea 4)

“Adapun yang menjadi patih seseorang dari Ngatasangin yang berjuluk Patih Mangkurat, yaitu kala dulu namanya ki

commit to user

Data (18a) dengan teknik lesap di atas membuktikan bahwa kehadiran

frasa kala semanten “kala dulu” sangatlah diperlukan, sebab apabila frasa tersebut tidak hadir maka penjelasan mengenai waktu terhadap julukan Patih

Mangkurat menjadi Ki Wanasalam tidak akan diketahui. Dengan kata lain

hadirnya frasa kala semanten memberikan kejelasan terhadap waktu (dulu)

mengenai julukan seseorang yang dimaksudkan dalam wacana tersebut.

Sementara itu penerapan teknik ganti yang terjadi pada data (18b) unsur pengganti

nalika semanten dapat menggantikan posisi kala semanten di atas, sedangkan

pengganti yang kedua yaitu rikala semana tidak bisa menggantikan posisi kala

semana karena ragam yang dipakai berbeda. Dengan demikian penggatian unsur

dengan tersebut dirasa tidak berterima.

(19a) “Wah....nggih. leres niki amplop kula. Matur nuwun sanget Pak.

Gek yen amplop niki ical, kadospundi nasib kula Ø.” Mangkono

ujare pawongan iku.” (cerpen JS 25 Agustus 2011, alinea 16)

“Wah...iya benar ini amplop saya. Terima kasih sekali Pak. Kalau amplop ini hilang, bagaimana nasib saya Ø.” Begitu kata orang itu. (cerpen JS 25 Agustus 2011, alinea 16)

(19b) “Wah....nggih. leres niki amplop kula. Matur nuwun sanget Pak.

Gek yen amplop niki ical, kadospundi nasib kula mangke. ”

mengko

benjing

Mangkono ujare pawongan iku.” (cerpen JS 25 Agustus 2011, alinea

16)

“Wah...iya benar ini amplop saya. Terima kasih sekali Pak. Kalau amplop ini hilang, bagaimana nasib saya nanti. ” Begitu kata

nanti

besok

commit to user

(20a) “Paijo wusanane mulih menyang Jawa [...] Ø dheweke lega bisa

bali menyang Jawa.”(cerbung JS 14 Juli 2011, alinea 18).

“Paijo akhirnya pulang ke Jawa [...] Ø dia lega bisa pulang ke Jawa.” (cerbung JS 14 Juli 2011, alinea 18).

(20b) “Paijo wusanane mulih menyang Jawa [...] Dina kuwi

Dinten punika

Dheweke lega bisa bali menyang Jawa.”(cerbung JS 14 Juli 2011,

alinea 18).

“Paijo akhirnya pulang ke Jawa [...] Hari itu dia lega bisa pulang ke Jawa.” (cerbung JS 14 Juli 2011, alinea 18).

Analisis terhadap data (19) dan (20) dengan menggunakan teknik lesap

dan teknik ganti telah diuji pada data (19a) dan (19b), serta (20a) dan (20b).

Tampak jelas bahwa kedua data di atas setelah mengalami uji dengan teknik

lesap, keduanya menjadi tidak lengkap maknanya karena penunjukan waktu pada

data tersebut hilang, sehingga tidak jelas kapan waktu yang dimaksud apabila

unsur mangke “nanti” dan dina kuwi “hari itu” lesap. Dengan demikian kehadiran kedua unsur tersebut sangat diperlukan.

Uji terhadap data (19) dan (20) dengan menggunakan teknik ganti telah

teruji pada data (19b) dan (20b). Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa pada

data (19b), kata mengko tidak dapat menggantikan mangke seperti pada data

sebelum dilesapkan, sedangkan unsur pengganti yang kedua yang berupa kata

benjing justru dapat menduduki kata mangke pada data tersebut. Hal ini

dikarenakan mengko sebagai pengganti yang menggunakan ragam ngoko,

sedangkan data memakai ragam krama, sehingga hanya satu unsur pengganti yang

dapat menggantikan unsur mangke pada data tersebut, yaitu benjing yang bisa

commit to user

menunjukkan bahwa unsur terganti dina kuwi “hari itu” yang diganti dengan

dinten punika “hari ini” tidak bisa menggantikan. Hal ini dikarenakan unsur

pengganti tersebut sudah menjelaskan hari ini, sedangkan unsur terganti yang

dimaksud adalah hari itu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa belum tentu

hari itu yang dimaksud pada data (20b) berarti hari ini sebagaimana unsur

penggantinya.

3). Referensi komparatif

(21) “Mula ora pantes pangandikane para pandhita lan ratu

mencla-mencla kaya paribasan esuk tempe sore dhele, esuk ketan sore

tape.” (artikel JS 23 Juni 2011, alinea 4)

“Maka tidak pantas ucapannya para pendeta dan ratu mencla-mencle

seperti peribahasa pagi tempe sore kedelai, pagi ketan sore tape.” (artikel JS 23 Juni 2011, alinea 4)

(22) “Njagakake THR kaya dene njagakake endhoge si blorok. Wong

gaweyane Parjo iku ora kaya gaweyane Ngatino utawa Kardi,

tanggane.” (cerpen JS 25 Agustus 2011, alinea 1)

“Mengharapkan THR seperti mengharapkan telurnya si blorok. Orang pekerjaannya Parjo itu tidak seperti pekerjaannya Ngatino atau Kardi, tetangganya.” (cerpen JS 25 Agustus 2011, alinea 1)

(23) “Setaun kepungkur ngingoni pedhet telung sasi bisa nyandhak

turahan rong yuta. Sakiki, malah teba paro wae ora.” (cerbung JS

16 Juni 2011, alinea 6)

“Satu tahun yang lalu memelihara anak sapi tiga bulan bisa mencapai sisa dua juta. Sekarang, jatuh separonya saja tidak.” (cerbung JS 16 Juni 2011, alinea 6)

Data yang telah tertulis di atas tampak jelas bahwa wacana tersebut

menggunakan peranti kohesi gramatikal yang berupa referensi komparatif. Data

(21) referensi komparatif ditunjukkan dengan kata kaya “seperti” yang membandingkan antara ucapan para pendeta dan ratu yang mencla-mencle seperti

commit to user

dengan data (22) yang menunjukkan adanya referensi komparatif yaitu kaya dene

“seperti” dan ora kaya “tidak seperti”. Kedua perbandingan ini membandingkan

antara mengharapkan THR seperti mengharapkan telurnya si blorok, yang sama

maksudnya dengan sama saja atau tidak ada pilihannya. Sementara itu ora kaya

“tidak berbeda” membandingkan antara pekerjaan Parjo dengan Ngatino dan

Kardi. Tidak seperti pada data (21) dan (22) yang secara langsung

membandingkan sesuatu dengan kata kaya, lir, ora beda karo, padha karo,

kayadene, dan sebagainya, tetapi pada data (23) perbandingan ditunjukkan dengan

melihat konteks kalimatnya. Referensi komparatif yang ditunjukkan pada data

(23) yaitu membandingkan keadaan setaun kepungkur “setahun yang lalu” dengan saiki “sekarang”. Hal yang dibandingkan adalah keadaan Parjo setahun yang lalu yang memelihara anak sapi bisa memperoleh sisa (hasil) yang banyak (2

juta), sedangkan sekarang separonya saja tidak dapat.

Referensi komparatif di atas selanjutnya diuji dengan menggunakan teknik

lesap dan teknik ganti sebagai berikut.

(21a) “Mula ora pantes pangandikane para pandhita lan ratu

mencla-mencea Ø paribasan esuk tempe sore dhele, esuk ketan sore tape.”

(artikel JS 23 Juni 2011, alinea 4)

“Maka tidak pantas ucapannya para pendeta dan ratu mencla-mencle

Ø peribahasa pagi tempe sore kedelai, pagi ketan sore tape.” (artikel JS 23 Juni 2011, alinea 4)

(21b) “Mula ora pantes pangandikane para pandhita lan ratu

mencla-mencla kaya paribasan esuk tempe sore dhele, esuk ketan

kadya padha karo

sore tape.”

(artikel JS 23 Juni 2011, alinea 4)

commit to user

seperti sama dengan

(artikel JS 23 Juni 2011, alinea 4)

Data (21a) diuji dengan teknik lesap ternyata tidak memengaruhi makna

wacana tersebut. Hal ini dikarenakan setelah referensi komparatif yang berupa

kata kaya “seperti” langsung disambung dengan kalimat yang sudah mendukung,

yaitu paribasan esuk tempe sore dhele yang sudah jelas maknanya karena

paribasan dapat diartikan pula sebagai kaya atau ibarat, seperti yang dimaksudkan

pada wacana tersebut. Dengan demikian ketidakhadiran kata kaya tidak begitu

penting. Selanjutnya, setelah penerapan teknik ganti yang terjadi pada data (21b)

unsur pengganti kadya meskipun berterima, tetapi kurang tepat menggantikan

unsur kaya dalam wacana tersebut. Hal ini dipengaruhi oleh konteks kalimat yang

mendukungnya. Namun, unsur pengganti yang kedua yaitu padha karo bisa

menggantikan unsur terganti kaya. Sebagai alasan unsur pengganti padha karo

dapat menggantikan unsur terganti kaya karena dipengaruhi oleh konteks

kalimatnya, sehingga padha karo mempunyai kedudukan yang sama dengan kata

kaya“seperti”.

(22a) “Njagakake THR Ø njagakake endhoge si blorok. Wong gaweyane

Parjo iku Ø gaweyane Ngatino utawa Kardi, tanggane.” (cerpen JS

25 Agustus 2011, alinea 1)

“Mengharapkan THR seperti mengharapkan telurnya si blorok. Orang pekerjaannya Parjo itu Ø pekerjaannya Ngatino atau Kardi, tetangganya.” (cerpen JS 25 Agustus 2011, alinea 1)

(22b) “Njagakake THR kayadene njagakake endhoge si blorok. Wong

kaya

padha karo

gaweyane Parjo iku orakaya gaweyane Ngatino utawa Kardi,

beda karo

commit to user

tanggane.” Cerpen JS 25 Agustus 2011, alinea 1)

“Mengharapkan THR seperti halnya mengharapkan berbeda dengan

sama dengan

telurnya si blorok. Orang pekerjaannya Parjo itu idak seperti berbeda dengan tidak sama dengan pekerjaannya Ngatino atau Kardi, tetangganya.” (cerpen JS 25 Agustus 2011, alinea 1)

Hasil analisis pada data (22a) menunjukkan bahwa penerapan teknik lesap

pada data tersebut ternyata menjadi tidak berterima dan menjadikan maknanya

berubah. Hal itu terbukti ketika kaya dene dan ora kaya dilesapkan dari wacana

tersebut. Wacana yang semula memaparkan bagaimana mengharapkan THR

seperti halnya mengharapkan telurnya si blorok menjadi semu karena hilangnya

unsur kaya dene, sehingga pesan yang diperoleh hanyalah ungkapan yang isinya

mengharapkan THR dan mengharapkan telurnya si blorok, bukan

membandingkan keduanya. Oleh karenanya, kehadiran unsur yang dilesapkan

sangatlah penting dalam penggalan wacana tersebut. Demikian halnya dengan

kalimat kedua dari data (22a) tersebut yang melesapkan salah satu unsur yang

berupa frasa ora kaya “tidak seperti”. Setelah unsur tersebut dilesapkan, makna

wacana menjadi tidak utuh karena pada kalimat itu tidak membandingkan antara

pekerjaan Parjo dengan Ngatino dan Kardi tetangganya. Demikian pentingnya

unsur ora kaya “tidak seperti” dalam wacana tersebut, sehingga kehadirannya

menjadi sangat penting.

Penerapan teknik ganti yang terjadi pada data (22b) menunjukkan bahwa

unsur pengganti dari kaya dene “seperti halnya” dan ora kaya “tidak seperti”,

commit to user

kalimat pertama antara kayadene“seperti halnya” dengan unsur pengganti berupa

kaya “seperti” dan padha karo “sama dengan” dapat menggantikan posisi kaya

dene, tanpa harus memunculkan makna baru. Meskipun apabila diterjemahkan

berbeda arti, tetapi pencapaian maksud dari unsur terganti tersebut dapat terpenuhi

dengan makna yang masih utuh. Demikian halnya dengan kalimat kedua yang

menggantikan unsur ora kaya “tidak seperti” dengan unsur pengganti beda karo

“berbeda dengan” dan ora padha karo “tidak sama dengan”, keduanya mampu

menggantikan kedudukan unsur yang telah diujikan dengan teknik ganti tersebut.

(23a) “Ø ngingoni pedhet telung sasi bisa nyandhak turahan rong yuta. Ø,

malah teba paro wae ora.” (cerbung JS 16 Juni 2011, alinea 6)

“Ø yang lalu memelihara anak sapi tiga bulan bisa mencapai sisa dua juta. Ø, jatuh separonya saja tidak.” (cerbung JS 16 Juni 2011, alinea 6)

(23b) “Setaunkepungkur ngingoni pedhet telung sasi bisa nyandhak

biyen

setaun

turahan rong yuta. Sakiki, malah teba paro wae ora.” (cerbung JS

wektu iki wayah iki

“Satu tahun yang lalu memelihara anak sapi tiga bulan bisa dulu

satu tahun

menvcapai sisa dua juta. Sekarang, jatuh separonya saja tidak.” waktu kini

waktu kini (cerbung JS 16 Juni 2011, alinea 6)

Data yang menunjukkan adanya referensi komparatif dengan penerapan

teknik lesap dan teknik ganti berikutnya ditunjukkan pada data (23a) dan (23b) di

atas. Hasil uji dengan teknik lesap yang terjadi pada data (23a) menunjukkan

commit to user

Makna yang semula membandingkan keadaan antara satu tahun yang lalu dengan

keadaan sekarang, setelah unsur waktu (satu tahun yang lalu dengan sekarang)

dilesapkan makna wacana menjadi kabur atau tidak jelas. Oleh karenanya

kehadiran unsur setaun kepungkur dengan saiki pada wacana tersebut sangat

diperlukan. Selanjutnya, penerapan teknik ganti yang terjadi pada data (23b)

menunjukkan bahwa unsur pengganti yang berupa kata biyen, setaun, wektu iki,

dan wayah iki mampu menggantikan posisi setaun kepungkur dan saiki pada

wacana tersebut tanpa mengurangi maknan