Lale Justin Amelinda Elizar, Diah Karmiyati, dan Tri Muji Ingarianti

Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Malang

justin.elizar@gmail.com

Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa jenis pekerjaan dan beban pekerjaan dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis (psychological well-being) dari wanita yang bekerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan psychological well-being pada wanita yang bekerja di sektor pendidikan dan sektor industri. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan skala psychologycal well-being

sebagai alat pengumpulan data. Jumlah subjek penelitian adalah 200 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perrbedaan yang signifikan antara psychological well-being wanita yang bekerja di sektor pendidikan dengan wanita yang bekerja di sektor industri.

Kata Kunci: psychological well-being, wanita bekerja, sektor pendidikan, sektor industri

Many studies have shown that the type of work and workload can affect the psychological well-being. The purpose of this study is to determine differences in psychological well-being of women who work in the educaion sector and the idustrial sector. This research is a quantitative study of psychological well-being scale as data colection. The number of subject was 200 people. The result of this studi indicate that no significant difference between psychological well-being women who worked in the education sector with a women who worked in the industrial sector.

Keywords: psychological well-being, working women, education sector, industrial sector

organisasi profit mapun non profit. Wanita ingin bekerja dikarenakan pekerjaan memberikan sesuatu bagi dirinya, bukan hanya dalam bentuk finansial, tetapi juga dari segi aktualisasi diri, memberikan kebanggaan bagi diri sendiri dan keluarga, menambah wawasan dan pengalaman. Kebanyakan dari wanita dengan tingkat pendidikan yang tinggi mengkombinasikan antara karir dan keluarga (Fitzgerald & Rounds, 1994; Hoffnung, 1993; Novack & Novack, 1996, dalam Matlin, 2004).

Pekerjaan-pekerjaan yang sering kali didominasi oleh wanita adalah pekerjaan yang bersifat feminim, misalnya pengajar, perawat, penjual makanan, petugas administrasi, sekretaris, akuntan dan sejenisnnya. Akan tetapi bukan berarti wanita juga tidak bisa melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki, sekarang sudah banyak wanita yang mengerjakan pekerjaan yang dahulunya didominasi oleh laki-laki seperti kepala perusahaan, manajer, pemimpin organisasi, bahkan kepala negara. Dalam pertumbuhan ekonomi negara-negara di Asia, setiap perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja, 83 diantaranya adalah wanita. Wanita merupakan elemen penting dalam industri-industri berorientasi di kawasan Asia. Sekitar 60 sampai 80 persen industri berorientasi ekspor seperti pabrik tekstil dan garmen dikuasai wanita (waspada.co.id, 2008, 28 Februari). Sebuah survey yang dikemukakan oleh kompas.com (2012, 12 Maret) menyatakan bahwa perusahaan dengan sekitar 19-44 persen bos perempuan ternyata mampu mendapatkan laba sekitar 26 persen lebih banyak daripada perusahaan yang memiliki bos perempuan sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa sepak terjang para wanita di bidang industri tidak diragukan lagi. Mereka mampu bersaing dengan para pekerja laki-laki, bahkan menjadi lebih baik dalam pekerjaan-pekerjaan tertentu. Namun dibalik kesuksesan tersebut, tidak dipungkiri bahwa masih terjadi diskriminasi pada wanita dalam bidang industri, seperti yang diuraikan oleh kompasiana.com (2012, 24 April), terdapat banyak bentuk diskriminasi yang dialami wanita, seperti : (a) recruitment,

berupa pengumuman kerja yang mencari tenga kerja wanita yang belum menikah, siap tidak menikah selama kontrak, berpenampilan menarik dan sebagainya. (b) kesempatan menduduki jabatan berbeda antara laki-laki dan perempuan, (c) sulitnya wanita dalam menerima cuti haid, cuti hamil, dan pembayaran upah yang terkadang bermasalah pada saat cuti tersebut, (d) penggajian kepada wanita yang masih lajang disamakan dengan wanita yang sudah menikah, sementara pekerja pria dibedakan antara yang sudah menikah dan yang belum menikah, (e) perbedaan waktu pensiun antara laki-laki dan perempuan, dan adanya pemberhentian kerja jika pekerja wanita menikah, hamil atau bersalin.

berpendidikan, dan memiliki intelektualitas tinggi. Nasib tenaga pendidik di Indonesia tidak seindah anggapan masyarakat terhadap mereka. Para pekerja di sektor pendidikan ini sering terabaikan kesejahteraannya, mulai dari fasilitas hingga insentif atau gaji yang mereka dapatkan. Belum lagi kebijakan-kebijakan pemerintah yang kerap kali membuat mereka bingung bahkan dirugikan, karena selalu berubah-ubah dan tidak jelas. Seperti yang disebutkan mentalhealth.com (2011, 24 Desember) guru termasuk dalam urutan keenam dari 10 pekerjaan yang beresiko tinggi depresi, hal ini dikarenakan tekanan dalam bekerja datang dari berbagai pihak mulai dari anak-anak, orang tua atau wali dan pihak sekolah itu sendiri. Mereka memiliki tujuan dan keinginan masing-masing. Hal ini yang sering membuat seseorang yang bekerja sebagai guru menjadi bingung. Walaupun begitu mereka tetap melaksanakan tugas mereka sebagai seorang pendidik, karena masa depan anak bangsa berada di tangan mereka.

Ryan dan Deci (Vallerand, 2012) mengemukakan terdapat dua pendekatan mengenai well being, pendekatan pertama disebut sebagai hedonic well-being, didefinisikan sebagai kebahagiaan seseorang secara menyeluruh terhadap hidupnya, sedangkan pendekatan yang kedua yaitu eudaimonic well-being lebih terfokus pada realisasi diri dan pertumbuhan pribadi. Waterman (Ryff, 1989) berpendapat bahwa terjemahan menunjukkan sebuah kesetaraan antara eudaimonism dan hedonism yang kemudian menjadi bertentangan karena perbedaan penting yang diciptakan oleh orang Yunani, yaitu antara pemuasan keinginan yang benar dan keinginan yang salah. Dari alternatif perspektif ini, eudaimonia lebih tepat didefinisikan sebagai perasaan yang menyertai perilaku yang searah dan konsisten dengan potensi seseorang yang sesungguhnya. Dalam perkembangannya hedonic well-being kemudian mengacu kepada subjective well-being sedangkan eudaimonic well-being mengacu kepada

psychological well-being.

Psychological well-being merupakan suatu variabel psikologis yang mengukur tentang kondisi sejahtera (well being) seorang individu dalam hidupnya (Ryff, 1989).

Psychological well-being digambarkan sebagai kualitas hidup seseorang yang didalamnya termasuk kebahagiaan, kedamaian, pemenuhan keinginan dan kepuasan hidup (Srimathi and Kumar, 2010). Psychological well-being merujuk pada perasaan seseorang mengenai aktivitas hidup sehari-hari. Segala aktifitas yang dilakukan oleh individu yang berlangsung setiap hari dimana dalam proses tersebut kemungkinan mengalami fluktuasi pikiran dan perasaan yang dimulai dari kondisi mental negatif sampai pada kondisi mental positif, misalnya dari trauma sampai penerimaan hidup dinamakan psychological well-being (Bradburn dalam Ryff & Keyes,1995). Tingkat

seseorang tersebut, begitu juga sebaliknya. Individu yang memiliki psychological well-being yang tinggi adalah individu yang merasa puas dengan hidupnya, kondisi emosional yang positif, mampu melalui pengalaman-pengalaman buruk yang dapat menghasilkan kondisi emosional negatif, memiliki hubungan yang positif dengan orang lain, mampu menentukan nasibnya sendiri tanpa bergantung dengan orang lain, mengontrol kondisi lingkungan sekitar, memiliki tujuan hidup yang jelas, dan mampu mengembangkan dirinya sendiri (Ryff, 1989).

Terdapat enam dimensi atau aspek dalam psychological well-being (Ryff, 1989), yaitu penerimaan diri (self acceptance) hubungan yang baik dengan orang lain (positive relation with others), otonomi (autonomy), kemampuan idividu untuk menguasai lingkungannya (environmental mastery), tujuan hidup (purpose in life), dan pertumbuhan pribadi (personal growth). Ryff dan Singer (1996) menyebutkan bahwa terdapat faktor-faktor sosiodemografik yang mempengaruhi psychological well-being yaitu usia, jenis kelamin, status sosial dan budaya.

rendah baik secara keseluruhan maupun per faktor, kemudian diikuti oleh wanita yang bekerja di rumah sakit. Wanita yang bekerja di bank skor psychological well-being tingkat menengah. Kemudian guru memiliki skor psychological well-being

tertinggi baik per aspek maupun secara keseluruhan.

Dari penelitian tersebut dapat dilihat bahwa wanita yang bekerja di industri memiliki skor psychological well-being paling rendah, hal ini disebabkan wanita yang bekerja di industri memiliki jam kerja yang panjang (8-10 jam), mereka juga terlibat dalam pekerjaan yang penuh resiko dan rentan stress, hari libur yang sedikit, bekerja dengan peralatan yang tidak higienis dan tidak puas dengan upah yang didapatkan. Sementara itu wanita yag bekerja sebagai pengajar atau guru memiliki skor

psychological well-being tertinggi. Guru adalah seseorang yang sering membantu siswa di sekolah, dalam bidang agama dan masyarakat. Mereka juga merasa dirinya adalah mentor yang pantas untuk memberikan nasihat dan membimbing siswanya. Mereka merasa puas dengan fasilitas yang mereka dapatkan dan menjadi guru juga sama dengan profesi profesional lainnya. Dari penjelasan tersebut kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri pekerjaan yang berbeda antara wanita yang menjadi guru dengan wanita yang bekerja di industri dapat mempengaruhi keadaan

psychological well—being mereka.

Berdasarkan hasil penelitian diatas peneliti kemudian ingin mengetahui bagaimana keadaan psychological well-being wanita bekerja di Indonesia. Peneliti ingin melihat perbedaan psychological well-being pada wanita dengan pekerjaan yang berbeda. Penelitian sejenis sebelumnya pernah dilakukan di India oleh Srimathi dan Kumar pada tahun 2010. Namun peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hasil yang berbeda jika penelitian sejenis dilakukan di Indonesia, karena adanya perbedaan antara India dan Indonesia dari segi budaya, letak geografis, gaya hidup, keadaan ekonomi dan sistem pemerintahan. Dalam penelitian ini peneliti hanya akan melihat perbedaan psychological well-being dari dua jenis pekerjaan yang berbeda, yaitu perbedaan psychological well-being pada perempuan yang bekerja di sektor pendidikan dan sektor industri.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan adanya peningkatan atau perbaikan dalam menjaga dan mempertahankan kesejahteraan psikologis para pekerja wanita di sektor pendidikan dan sektor industri. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu Psikologi tentang psychological well-being, khususnya dalam bidang ilmu Psikologi Industri dan Organisasi.

Hipotesa

METODE PENELITIAN

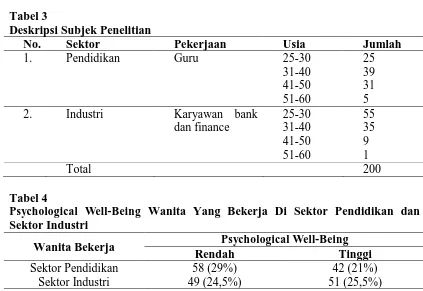

Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah guru dan karyawan wanita, berusia 25 tahun keatas. Yang dimaksud karyawan wanita dalam penelitian ini adalah karyawan bank dan perusahaan finance. Jumlah subjek 200 orang, masing-masing 100 orang guru dan 100 orang karyawan. Penelitian dilakukakan di Lombok. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling purposive.

Metode Pengumpulan Data

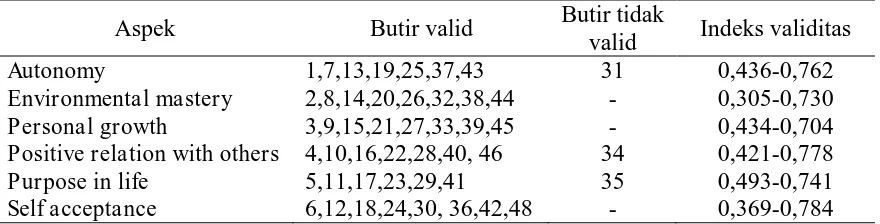

Metode pengumpulan data menggunakan skala Likert. Skala dalam penelitian ini disusun sendiri oleh peneliti berdasarkan pada aspek-aspek pada psychological well-being dari teori Ryff (1989) yaitu penerimaan diri (self acceptance), hubungan yang baik dengan orang lain (positive relation with others), otonomi (autonomy), kemampuan menguasai lingkungan (environmental mastery, tujuan dalam hidup

(tujuan dalam hidup), pertumbuhan pribadi (personal growth). Skala terdiri dari 48 butir pernyataan, penyekoran pada skala 1 sampai 6, dengan 1 menunjukkan sangat tidak setuju dan 6 menunjukkan sangat setuju. Setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas dari 48 butir pernyataan 3 butir diantaranya dinyatakan gugur atau tidak valid sehingga item yang tersisa adalah 45 butir pernyataan. Reliabilitas skala secara keseluruhan sebesar 0,955.

Tabel 1

Validitas Variabel Psychological Well-Being

Aspek Butir valid Butir tidak

valid Indeks validitas

Autonomy 1,7,13,19,25,37,43 31 0,436-0,762

Environmental mastery 2,8,14,20,26,32,38,44 - 0,305-0,730

Personal growth 3,9,15,21,27,33,39,45 - 0,434-0,704

Positive relation with others 4,10,16,22,28,40, 46 34 0,421-0,778

Purpose in life 5,11,17,23,29,41 35 0,493-0,741

Self acceptance 6,12,18,24,30, 36,42,48 - 0,369-0,784

Tabel 2

Reliabilitas Variabel Psychological Well-Being Per Aspek

Aspek Cronbach’s Alpha Keterangan

Autonomy 0,829 Reliabel

Environmental mastery 0,812 Reliabel

Personal growth 0,823 Reliabel

Positive relation with others 0,836 Reliabel

Purpose in life 0,833 Reliabel

Prosedur Penelitian

Tahap persiapan yaitu membuat skala penelitian yaitu skala psychological well-being; jumlah item skala yang di buat sebanyak 48 item; menguji cobakan skala yang telah dibuat pada tanggal 19-21 Juni 2012 kepada 50 subjek, masing-masingg 25 orang guru dan 25 orang pegawai wanita; menguji validitas dan reliabilitas skala, dari uji validitas tersebut terdapat 45 item yang valid.

Tahap pelaksanaan penelitian; penelitian dilakukan di Lombok di mulai tanggal 7 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2012. Dengan jumlah subjek 200 orang, masing-masing 100 orang guru dan 100 orang karyawan wanita; menyebarkan skala pada subjek yang sudah ditentukan. Penyebaran skala dilakukan di beberapa sekolah dan perusahaan.

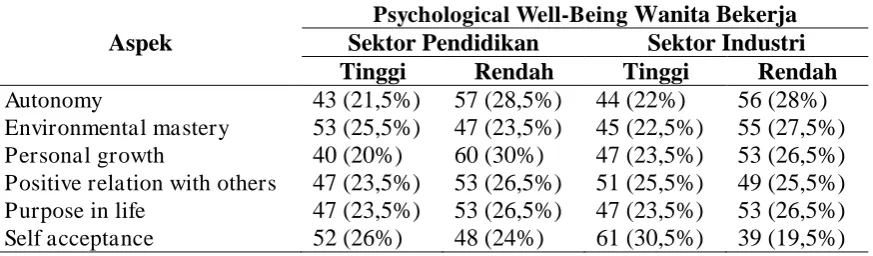

Tabel 5

Psychological Well-Being Wanita Yang Bekerja Di Sektor Pendidikan Dan Sektor Industri Per Aspek

Aspek

Psychological Well-Being Wanita Bekerja Sektor Pendidikan Sektor Industri Tinggi Rendah Tinggi Rendah Autonomy 43 (21,5%) 57 (28,5%) 44 (22%) 56 (28%)

Untuk mengetahui tinggi rendahnya nilai psychological well-being digunakan rumus

T-score. Bila X<50 maka nilainya termasuk dalam kategori rendah dan jika X>50 maka nilainya termasuk dalam kategori tinggi.

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa terdapat 42 orang wanita yang bekerja di sektor pendidikan atau sebesar 21% memiliki psychological well-being tinggi, dan sebanyak 58 orang atau sebesar 29% memiliki psychological well-being yang rendah. Sedangkan pada sektor industri terdapat 51 orang wanita atau sebesar 25,5% memiliki psychological well-being tinggi dan sebanyak 49 orang atau sebesar 24,5% memiliki psychological well-being rendah. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa psycgological well-being wanita yang bekerja di sektor industri lebih tinggi dibandingkan dengan psychological well-being wanita yang bekerja di sektor pendidikan. signifikansi 0,994 (p>0,05). Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara psychological well-being guru dengan psychological well-being

karyawan. Namun dari perbedaan mean bisa dilihat bahwa psychological well-being

karyawan (207,64) lebih tinggi dibandingkan dengan psychological well-being guru (207,62).

DISKUSI

psychological well-being pada wanita yang bekerja di sektor pendidikan dan sektor sektor industri tidak terbukti. Hasil penelitian ini berbeda dari penelitian serupa yang dilakukan oleh Srimathi dan Kumar (2010) di India, hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa terdapat perbedaan psychological well-being yang signifikan pada wanita yang bekerja di sektor yang berbeda. Kemudian hasil yang berbeda juga ditunjukkan oleh tingkat psychological well-being diantara kedua sektor tersebut. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa wanita yang bekerja di sektor industri memiliki psychological well-being yang lebih tinggi dibandingkan dengan wanita yang bekerja di sektor pendidikan. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Srimathi dan Kumar (2010) ditemukan bahwa wanita yang bekerja di sektor pendidikan sebagai guru memiliki tingkat psychological well-being yang paling tinggi sedangkan wanita yang bekerja di sektor industri memiliki tingkat

psychological well-being yang paling rendah.

Subjek wanita yang bekerja di sektor industri pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Srimathi dan Kumar (2010) adalah wanita yang bekerja sebagai buruh pabrik, sedangkan subjek wanita yang bekerja di sektor industri pada penelitian ini adalah wanita yang bekerja di bank dan perusahaan finance. Tentu saja terdapat perbedaan jauh antara guru yang merupakan pekerja profesional dengan buruh pabrik yang merupakan pekerja kasar. Dalam penelitian Srimathi dan Kumar pada tahun 2010 diketahui juga bahwa wanita yang bekerja di bank dengan wanita yang bekerja sebagai guru memiliki skor psychological well-being yang tidak jauh berbeda jika dilihat dari perbandingan meannya, guru dengan M=231,51 dan wanita yang bekerja di bank dengan M=217,48. Hal ini artinya perbedaan psychological well-bing

disebabkan karena jenis pekerjaan yang berbeda sangat jauh, yaitu antara guru dengan buruh pabrik, sedangkan jika jenis pekerjaannya memiliki karakteristik yang sama tidak menunjukkan perbedaan pada psychological well-being.

melaksanakan program sertifikasi guru. Dengan adanya sertifikasi ini guru mendapatkan tunjangan satu kali gaji pokok yang diberikan setiap tiga bulan atau enam bulan sekali. Perusahaan juga memberikan gaji dan tunjangan yang cukup bagi karyawan.

Hal-hal diatas dapat mempengaruhi status sosial seseorang dalam masyarakat seperti yang pernah diungkapkan oleh Ryff (Ryff dan Singer, 1996), status sosial merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keadaan psychological well-being seseorang. Dikatakan bahwa seseorang dengan pencapaian pendidikan yang tinggi menunjukkan profil kesejahteraan yang tinggi, begitu juga dengan seseorang yang memiliki status pekerjaan yang bagus. Posisi yang rendah dalam kelas sosial tidak hanya meningkatkan kemungkinan kesehatan yang memburuk, hal itu juga mengurangi munculnya kesejahteraan. Dapat disampaikan bahwa sesuatu yang baik atau indah dalam hidup merupakan faktor pelindung yang penting dalam menghadapi stress, persaingan dan kesengsaraan, kurangnya hal-hal baik tersebut menciptakan kerentanan (Ryff dan Singer, 1996). de Jonge, et al., (2001) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa karakteristik pekerjaan merupakan prediktor penting bagi kesejahteraan psikologis karyawan. Menurunkan atau menstabilkan tuntutan pekerjaan dan meningkatkan dukungan sosial dapat menigkatkan kesejahteraan psikologis karyawan.

Kemudian usia subjek dari kedua sektor tersebut sebagian besar termasuk dalam usia dewasa awal yaitu 20-40 tahun. Pada wanita ang bekerja di sektor industri terdapat 90 orang yang termasuk dalam usia dewasa awal sedangkan pada sektor pendidikan terdapat 60 orang yang termasuk dalam usia dewasa awal. Menurut Ryff (Ryff dan Synger, 1996) aspek tertentu dari well-being, seperti penguasaan lingkungan dan otonomi, menunjukkan peningkatan pola sejalan dengan usia, terutama pada usia dewasa awal sampai dengan dewasa madya. Aspek lainnya seperti pertumbuhan pribadi dan tujuan dalam hidup menunjukkan penurunan pola khususnya pada usia dewasa madya sampai dengan dewasa akhir. Sedangkan hubungan baik dengan orang lain dan penerimaan diri tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan diantara perbedaan usia tersebut. Karena sebagian besar subjek dalam penelitian ini termasuk dalam kategori dewasa awal sehingga menunjukkan pola yang sama. Hal ini ditunjukkan dalam skor psychological well-being per aspek (tabel 5) dimana jumlah wanita yang mendapat skor tinggi pada aspek otonomi (autonomy) antara wanita yang bekerja di sektor pendidikan dan sektor industri tidak berbeda jauh. Begitu juga dengan aspek pertumbuhan pribadi (personal growth). Masing-masing hanya berbeda 1 dan 7 orang. Bahkan untuk aspek tujuan hidup (purpose in life)

wanita yang bekerja di kedua sektor tersebut mendapatkan skor yang sama.

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

subjek dari penelitian ini sebagiann besar memiliki usia yang sama yaitu usia dewasa awal sehingga menunjukkan pola perkembangan psychological well-being yang sama.

Implikasi dari penelitian ini bagi peneliti selanjutnya diharapkan memperhatikan karakteristik dari jenis pekerjaan subjek yang akan diteliti, karena kemiripan karakteristik pekerjaan mempengaruhi hasil penelitian, begitu juga dengan rentang usia dari subjek. Kemudian diharapkan juga untuk memilih subjek penelitian yang lebih bervariasi agar dapat lebih menunjukkan hasil penelitian yang lebih baik.

REFERENSI

10 Pekerjaan yang Beresiko Tinggi Depresi. (10 Desember 2011). Diakses melalui www.tanyadokteranda.com pada tanggal 11 Mei 2012.

Bos Perempuan Bikin Laba Perusahaan Meningkat. (12 Maret 2012). Diakses melalui http://female.kompas.com pada tanggal 22 Mei 2012.

Baruch, Grace k., & Barnett, Rosalind. (1986). Role Quality, Multiple Role Involvement, and Psychological Well-Being in Midlife Women. Journal of Personality and Social Psychology. 51, 3, 578-575.

de Jonge, Jan., Dormann, Christian., Janssen, Peter P.M., Dollard, Maureen F., Landeweerd, Jan A., & Nijhuis, frans J.N. (2001). Testing reciprocal relationship between job cahracterisic and psychological well-being : A cross-lagged structural equation model. Journal of Occupationnal and Organizational Psychology, 74, 29-46.

Keterlibatan Wanita Dalam Pertumbuhan Global. (28 Februari 2008). Diakses melalui www.waspada.co.id pada tanggal 22 Mei 2012.

L.N, Srimathi & S.K, Kiran Kumar. (2010). Psychological Well being of Employed Women across Different Organisations. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, 36, 89-95.

Lennon, Mary Clare. (1994). Women, Work and Well-Being : The Importance of Work Conditions. Journal of Health and Social Behavior, 35, 235-247.

Matlin, Margaret W. (2004). The Psychology of Women, fifth edition. USA : Wadsworth, Thomson Learning, Inc.

Rahmiyanti. (2010). Psychologiccal Well-Being Pada Pekerja Sektor Informal.

(Skripsi fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur). Ryff, Carol D. (1989). Happiness is Everything, or is it? Explorations on the

Meaning of Psychological Well-Being. Journal of personality and social psychology, 57, 1069-1081.

Ryff, Carol D., & Keyes, Carol Lee M. (1995). The structure of Psychological Well-Being Revisited. Journal of Personality and Social Psychology, 69, 719-727. Ryff, Carol D., & Singer, Burton. (1996). Psychological Well-Being: Meaning,

Measurement, and Implication for Psychoterapy Research. Psychoter Psychosom, 65, 14-23.