Pada penelitian ini digunakan beberapa teori, yaitu teori tentang

kecemasan, teori mengenai Eudaimonic Well-Being, teori tentang perilaku seksual berkaitan dengan perilaku seks sejenis, teori mengenai M-S-M (Men who have Sex with Men), dan kemudian diakhiri dengan dinamika keseluruhan teori yang digunakan.

A. Kecemasan

A.1. Definisi Kecemasan

Banyak definisi kecemasan yang dikemukakan oleh para ahli. Kecemasan

dapat didefenisikan sebagai suatu keadaan perasaan gelisah, ketidaktentuan, takut

dari kenyataan atau persepsi ancaman sumber aktual yang tidak diketahui atau

dikenal (Stuart and Sundeens, 1998). Kecemasan adalah respon terhadap suatu

ancaman yang sumbernya tidak diketahui, internal, samar-samar atau bersifat

konfliktual (Kaplan & Sadock, 1997). Selain itu, Taylor (1953) mengemukakan

bahwa kecemasan merupakan suatu perasaan subyektif mengenai ketegangan

mental yang menggelisahkan sebagai reaksi umum dari ketidakmampuan

mengatasi suatu masalah atau tidak adanya rasa aman.

Kecemasan bersinonim dengan rasa takut, akan tetapi kecemasan memiliki

bahwa rasa takut hanya terjadi terhadap sesuatu hal di luar manusia, sedangkan

kecemasan dapat muncul dari luar diri individu maupun dari dalam dirinya

sendiri. Kecemasan yang muncul dari dalam diri sendiri umumnya muncul karena

adanya suatu konflik. Hal ini sesuai dengan Definisi kecemasan yang

diungkapkan oleh Dradjat (2003), yakni suatu manifestasi berbagai masalah emosi

yang bercampur baur, yang terjadi ketika seseorang mengalami tekanan perasaan

dan pertentangan batin.

Freud (dalam Hall, 1995) mengungkapkan bahwa kecemasan merupakan

hasil dari konflik psikis yang tidak disadari. Ketika mekanisme diri berhasil,

kecemasan menurun dan rasa aman datang lagi. Namun, bila konflik terus

berkepanjangan, maka kecemasan ada pada tingkat tinggi. Menurut Freud (dalam

Brintha & Ramakrishnan, 2013), kecemasan adalah konsekuensi dari pertentangan

kebutuhan, terutama frustrasi yang terjadi di situasi konflik. Teori Freud juga

mengatakan bahwa seseorang sebagian besar tidak menyadari sumber atau

penyebab kecemasan, tetapi sebetulnya dapat diidentifikasi dengan cara melihat

riwayat hidupnya. Dalam teori Freud, kecemasan yang bersumber dari konflik

batin yang terkait dengan pertentangan id dan superego dapat muncul dalam wujud perasaan bersalah dan malu.

Spielberg menyatakan bahwa kecemasan bisa dikarenakan dua hal, yaitu

faktor situasi yang menyebabkan konflik atau faktor kepribadian yang memang

cenderung pencemas (dalam McDowell, 2006). Dari kedua hal tersebut, Spielberg

sumber kecemasannya dari karakter pribadi. Situasi-situasi yang dimaksudkan

dalam state anxiety, tidak hanya berbicara dari faktor dari luar, tetapi juga kondisi yang sedang dialami oleh seseorang berkaitan dengan suatu hal, misalnya

kegagalan, tekanan, kekhawatiran, perasaan tidak aman, dan konflik-konflik.

Semua ini dialami dalam tingkat yang berbeda oleh setiap individu. Dari kedua

jenis tersebut, mengukur trait anxiety juga dapat dipakai untuk melihat apakah seseorang memiliki gangguan kecemasan atau tidak (Spielberg, dalam McDowell,

2006).

Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kecemasan

adalah suatu perasaan yang tidak menyenangkan yang muncul secara samar tanpa

diketahui penyebab yang jelas sebagai suatu respon terhadap tekanan perasaan,

perasaan tidak aman, perasaan bersalah dan malu akibat konflik-konflik

ketegangan dalam diri individu, yang ditandai dengan adanya kekhawatiran atau

rasa takut dan hal ini dialami dalam tingkatan yang berbeda-beda oleh setiap

individu.

A.2. Jenis-jenis Kecemasan

Ada tiga jenis kecemasan yang dikemukakan oleh Freud, yakni kecemasan

realistis, kecemasan neurotis, dan kecemasan moral (dalam Feist and Feist, 2009).

Egolah yang dapat membentuk perasaan kecemasan, tetapi ketiga komponen,

yakni id, ego, dan superego berperan dalam ketiga jenis konflik yang dikemukakan oleh Freud tersebut (Feist and Feist, 2009). Antara ketiga

menyenangkan. Perbedaannya hanya terletak pada sumber penyebabnya (Hall,

1995).

1. Kecemasan realistis. Kecemasan ini disebut juga sebagai kecemasan akan

kenyataan yaitu suatu pengalaman perasaan akibat adanya suatu bahaya

dalam dunia luar. Bahaya tersebut adalah setiap keadaan dalam lingkungan

seseorang yang mengancam untuk mencelakakannya.

2. Kecemasan neurotis. Kecemasan ini ditimbulkan oleh suatu pengamatan

tentang bahaya dari naluri-naluri. Kecemasan ini juga sering dihasilkan

bila impuls id ingin ditampilkan, akan tetapi ledakannya di kontrol oleh

ego. Salah satu jenis kecemasan ini adalah ketakutan yang menegangkan dan tidak irasional, yakni phobia.

3. Kecemasan moral. Kecemasan ini muncul dalam bentuk perasaan bersalah

atau malu yang ditimbulkan oleh suatu pengamatan mengenai bahaya dari

hati nurani. Pada kecemasan ini, seseorang tidak dapat hidup leluasa dalam

standar moralnya atau berlawanan terhadap suatu perilaku yang dikatakan

tidak etis. Pada kasus ini ego mengingatkan terjadinya suatu kemungkinan pembalasan dari super ego. Sumber kecemasan ini adalah pertentangan yang terjadi dalam diri individu, yakni antara id dan superego.

Pertentangan ini sifatnya intra-psikis, yang berarti bahwa hal ini

merupakan pertentangan struktural dan tidak menyangkut paut hubungan

antara dirinya dengan dunia melainkan dengan nilai-nilai yang dianut oleh

Selain jenis kecemasan yang diungkapkan oleh Freud, Spielberg (dalam

Carducci, 2009) juga membagi kecemasan dalam dua bentuk, antara lain :

1. Kecemasan sesaat (state anxiety) merupakan reaksi emosi sementara yang timbul pada situasi tertentu yang dirasakan sebagai suatu ancaman. Reaksi

ini bersifat subjektif, dirasakan dengan sadar, perasaan tegang, gelisah dan

aktifnya sistem saraf otonom. Penilaian terhadap stimulus (situasi) yang

dianggap mengancam dipengaruhi oleh sikap, kemampuan, pengalaman

masa lalu dan kecemasan dasar. Kecemasan ini juga mengacu pada

keadaan “sekarang dan pada saat ini.”

2. Kecemasan dasar (trait anxiety) merupakan ciri atau sifat seseorang yang cukup stabil yang mengarahkan seseorang dalam menginterpretasikan

suatu keadaan yang mengancam. Trait anxiety sifatnya bawaan dan berbeda pada tiap individu. Seseorang yang memiliki trait anxiety yang tinggi memiliki kecenderungan yang tinggi pula dalam menanggapi suatu

situasi sebagai ancaman. Kecemasan ini adalah kecemasan yang secara

umum dialami oleh seseorang sepanjang hidupnya.

A.3. Faktor-faktor Penyebab Kecemasan

Kecemasan memiliki banyak faktor penyebab dan tidak datang dengan

sendirinya. Berikut ini adalah beberapa penyebab kecemasan:

1. Kecemasan objektif, merupakan kecemasan akan bahaya sesungguhnya

yang datangnya dari lingkungan atau dunia luar yang dapat mengancam

2. Kecemasan hati nurani, merupakan kecemasan yang timbul apabila

individu mengerjakan perbuatan yang berlawanan dengan moralitas

(Freud, dalam Hall, 1995). Lemahnya ego akan menyebabkan ancaman yang memicu munculnya kecemasan (Ardnt, 1974). Freud berpendapat

bahwa sumber ancaman terhadap ego berasal dari dorongan yang bersifat

insting dari id dan tuntutan - tuntutan dari superego. Freud (dalam Hall, 1995) menyatakan bahwa mengontrol arah tindakan, memilih segi - segi

lingkungan ke mana ia akan memberi respon dan memutuskan insting -

insting manakah yang akan dipuaskan dan bagaimana caranya. Dalam

melaksanakan fungsi – fungsi eksekutif ini ego harus berusaha mengintegrasikan tuntutan - tuntutan id, superego, dan dunia luar sering menimbulkan tegangan berat pada ego dan menyebabkan timbulnya kecemasan.

3. Kecemasan neurotik, merupakan kecemasan yang berasal dari tubuh

karena takut hukuman akibat telah dilakukan pemuasan insting (Freud, dalam Hall, 1995).

4. Kecemasan sosial, merupakan kecemasan yang timbul bila individu takut

pendapat umum atau pendapat lingkungannya mencela perbuatannya

(Binder dan Kielholzt, dalam Trismiati, 2006).

5. Kecemasan berbeda tingkatannya pada intensitas perilaku. Ketika

seseorang melakukan suatu perilaku amoral secara berulang, maka

kebahagiaan yang diperoleh dari aktivitas tersebut akan meredam rasa

2008). Hal ini sejalan dengan teori belajar mengenai habituasi, James W.

(2009), seorang psikolog menulis bahwa habituasi merupakan penurunan

respon/tanggapan terhadap rangsangan/stimulus yang diberikan, dan tidak

dijumpai perubahan pada rangsangan lain selain dari rangsangan yang

diberikan.

A.4. Indikator Kecemasan

Spielberg (dalam Marteau dan Bekker, 1992) membuat dua indikator

kecemasan, yakni Anxiety Present dan Anxiety Absent.

Anxiety Present yakni indikator hadirnya tanda-tanda kecemasan. Adapun tanda tanda kecemasan tersebut berupa perasaan yang dialami oleh seseorang

seperti:

1. Merasa resah terhadap apa yang ia lakukan

2. Stres dengan tindakannya

3. Kesal terhadap diri sendiri

4. Cemas terhadap nasib

5. Takut dengan apa yang ia lakukan dan yang akan terjadi.

6. Perasaan gugup dengan sekitarnya

7. Timbulnya perasaan gelisah

8. Bimbang dengan perilakunya

9. Kebingungan dengan pilihan

Anxiety absent, adalah indikator yang sebaliknya, dimana kehadiran perasaan-perasaan seperti ini memperlihatkan bahwa tidak adanya kecemasan

pada seseorang. Tanda-tanda tersebut adalah kebalikan dari tanda-tanda present,

yaitu:

1. Ketenangan setelah melakukan sesuatu

2. Tidak adanya perasaan khawatir

3. Perasaan lega

4. Kepuasan dalam melakukan tindakan

5. Tetap merasa nyaman

6. Tetap percaya diri

7. Rileks dengan tindakannya

8. Yakin dengan pilihannya

9. Mengetahui bahwa apapun yang dilakukan adalah sesuai keinginannya

10.Hadirnya perasaan senang

A.5. Jangka Waktu Kecemasan Umum

Menurut DSM IV, kecemasan umumnya terjadi selama kurang dari enam

bulan, yang mana jika telah terjadi lebih dari enam bulan sudah dapat dinyatakan

sebagai gangguan, yakni generality anxiety disorder. Selain itu, yang membedakan kecemasan umum dengan gangguan kecemasan umum adalah pada

gejalanya, yang mana pada gangguan kecemasan memiliki gejala ketakutan yang

berlebihan dan intens selama berbulan-bulan yang tidak hanya menonjol pada saat

penyebab yang pasti, tetapi menimbulkan kehawatiran di segala sisi

kehidupannya. Pada penelitian ini, kecemasan yang dimaksud bukanlah gangguan

kecemasan, melainkan kecemasan umum yang terkait dengan suatu situasi

tertentu yang menjadi sumber kecemasan.

B. Eudaimonic Well-Being

B.1. Definisi Eudaimonic Well-Being

Eudaimonic Well-Being fokus pada realisasi diri, dimana kesejahteraan dipandang dari sejauh mana seseorang telah berfungsi sepenuhnya (Lazarus and

Folkman, dalam Ryan and Deci 2001). Filosofi eudomonism mendefinisikan bahwa tindakan yang tepat akan membawa seseorang menuju kesejahteraan.

Aristoteles menyatakan bahwa seseorang akan menemukan kebahagiaan dalam

mengekspresikan kebajikan dan dalam melakukan apa yang layak untuk

dilakukan sesuai dengan prinsip yang ia pegang (Ryan & Deci, 2001).

Kebahagiaan memiliki dua perspektif dasar yang menentukannya.

Pandangan pertama adalah hedomonic dan pandangan yang kedua adalah

eudaimonic. Keduanya berfokus pada kebahagiaan yang dialami oleh individu. Akan tetapi, eudaimonic yang dipakai selanjutnya dalam penelitian ini berbeda dengan hedomonic. Hedomonic memandang tujuan hidup yang utama adalah mendapatkan kenikmatan secara optimal, atau dengan kata lain, yakni mencapai

kebahagiaan. Jenis kebahagiaan ini fokus mencapai kepuasan hidup dengan

Berbeda dengan konsep hedomonic, Waterman (1993) menyatakan bahwa konsepsi well-being dalam pandangan eudaimonic menekankan pada bagaimana cara manusia untuk hidup dalam daimon-nya, atau dirinya yang sejati (true self). Diri yang sejati itu terjadi ketika manusia melakukan aktivitas yang paling

kongruen atau sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dan dilakukan secara

menyeluruh serta benar-benar terlibat di dalamnya (fully engaged) (Ryan & Deci, 2001). Oleh karena itu, Eudaimonic Well-Being mengacu pada kualitas hidup yang berasal dari perkembangan potensi terbaik seseorang dan aplikasi yang

bertujuan untuk pemenuhan ekspresi pribadi serta kesesuaian dengan tujuan hidup

(Waterman, 2010).

Mengejar keunggulan dan relisasi diri merupakan sifat-sifat khusus yang

mencerminkan fungsi eudaimonic. Selain itu, perasaan menikmati setiap kegiatan yang ia lakukan dan kemampuan untuk terus mengekspresikan pribadi adalah

pengalaman subjektif dari eudaimonia (Waterman et al, 2010). Teori eudaimonic

menyatakan bahwa kualitas hidup individu juga terletak pada kemampuan

individu mengidentifikasi bakat-bakat mereka serta tindakan mengembangkannya

untuk memperoleh tujuan dan makna hidup. Memilih tindakan yang paling sesuai

dengan diri sendiri akan menimbulkan perasaan eudaimonia. Waterman (2010)

mengemukakan bahwa ada enam komponen yang saling terkait dalam

Eudaimonic Well-Being, yakni: (1) penemuan diri, (2) pengembangan potensi terbaik yang dimiliki seseorang, (3) adanya tujuan yang berarti dalam hidup, (4)

usaha yang dituangkan dalam mengejar keunggulan, (5) keterlibatan intens dalam

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Eudaimonic Well-Being adalah kualitas hidup yang diperoleh dari pengembangan potensi terbaik yang dimiliki oleh seseorang sesuai dengan tujuan hidupnya, yang mana hal ini

dicapai dengan adanya pengenalan akan diri sendiri terkait potensi diri dan

pengembangannya, memiliki tujuan hidup, bersifat aktif, terlibat dalam kegiatan

yang sesuai, dan menikmati setiap keterlibatan pada kegiatan. Eudaimonic Well-Being mengacu pada bagaimana seseorang mengatasi tantangan dalam kehidupan serta menentukan tindakan yang paling sesuai dalam setiap hal yang mengganggu

kehidupannya.

B.2. Komponen Eudaimonic Well-Being

Berikut ini adalah enam komponen dalam Eudaimonic Well-Being yang dikemukakan oleh Waterman (2010):

1. Self discovery

Eudaimonism menekankan bahwa setiap orang harus mampu mengenali

dirinya dan hidup sesuai dengan daimonnya, yaitu diri yang sejati. Hal ini

bertujuan untuk membantu usaha dalam menuju realisasi diri. Seseorang harus

menyadari dirinya dalam tipe pribadi yang seperti apa dalam menjalani

kehidupannya. Pernyataan yang mengacu pada komponen ini dapat berupa “Saya

2. Perceived development one’s best potentials

Salah satu elemen penting dalam Eudaimonic Well-Being adalah mengenali potensi unik yang terbaik yang dimilikinya. Hal ini tidak berhenti pada

identifikasi potensi, tetapi juga keaktifan dalam usaha pengembangan potensi

tersebut agar berfungsi sepenuhnya. Pernyataan dalam komponen ini berupa

“Saya mengetahui potensi terbaik yang saya miliki dan saya mencoba

mengembangkannya di setiap kesempatan yang memungkinkan.”

3. A Sense of Purpose and Meaning in Life

Pada komponen ini seseorang mampu mengidentifikasi potensi diri yang

ia miliki dan tindakan mengembangkannya. Akan tetapi, potensi yang

dikembangkan lebih mengacu pada kesesuaian dengan tujuan hidup yang

memberikan makna bagi hidupnya. Dalam mengalami Eudaimonic Well-Being, individu harus menerapkan keterampilan dalam mengejar tujuan hidup yang

bermakna. Pernyataan dalam komponen ini berupa “Saya bisa berkata bahwa saya

telah menemukan tujuan hidup saya.”

4. Investment of Significant Effort in Persuit of Excellence.

Bukanlah suatu hal yang mudah dalam mencapai keunggulan. Realisasi

diri muncul dengan sendirinya sehingga membutuhkan upaya yang lebih untuk

mencapainya. Upaya yang maksimal yakni dilakukan dengan cara memfungsikan

Waterman menemukan bahwa ada hubungan yang postif antar Eudaimonic Well-Being dengan tingkat usaha yang diinvestasikannya dalam keterlibatan kegiatan.

5. Intense Involvement in Activities

Ketika seseorang menemukan kegiatan yang bermakna dan sesuai dengan

tujuan hidupnya, maka keterlibatannya juga harusnya lebih tinggi terhadap

kegiatan tersebut dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Seseorang akan

menemukan perasaan eudaimonia ketika menemukan kegiatan yang

membutuhkan bakat dan keterampilannya.

6. Enjoyment of Activities as Personally Expressive

Salah satu aspek paling jelas dalam menDefinisikan Eudaimonic Well-Being adalah pengalaman langsung berupa rasa bahagia dalam kegiatan yang dikerjakan. Seseorang yang mengalami Eudaimonic Well-Being harus merasakan bahwa apa yang mereka lakukan dalam hidup adalah ekspresi dari pribadi siapa

diri mereka sesungguhnya.

B.3. Aspek Eudaimonic Well-Being

Selain enam komponen yang disampaikan oleh Waterman, beberapa

peneliti lain, seperti Schutee, Wissing, dan Khumalo membuat sebuah analisis

faktor pada alat ukur Eudaimonic Well-Being Waterman pada tahun 2013. Pada penelitian tersebut, mereka menemukan adanya tiga aspek utama dalam variabel

1. Sense of Purpose (SoP) yaitu aspek yang berfokus pada sejauh mana seseorang mengenali dirinya (self knowledge) dan kebermaknaan suatu tujuan hidup dalam dirinya. Kebermaknaan tujuan hidup sejalan dengan

bagaimana seseorang mempersepsikan makna hidupnya. Hal ini sejalan

dengan konstruk makna hidup yang disampaikan Ryff (1989) yakni

adanya tujuan hidup, arah yang jelas, dan intensitas dalam pencapaiannya.

2. Purposeful Personal Exvressiveness (PPE) yaitu aspek yang fokus pada keaktifan seseorang secara penuh pada setiap aktivitas yang bermakna dan

bertujuan. Hal ini juga terkait dengan afeksi atau perasaan menikmati

setiap kegiatan yang mengekspresikan kepribadiannya serta usaha yang

dilakukan dalam pengembangan potensi. Aspek ini juga sejalan dengan

motivasi intrinsik dari teori self-determination yang dikemukakan oleh Ryan (2008), yakni adanya ketertarikan, otonomi, dan pengekspresian diri

pada setiap aktivitas yang dilakukannya.

3. Effortful Engagement (EE) yaitu aspek yang mengacu pada bagaimana seseorang memiliki suatu harapan sehingga menimbulkan upaya dalam

setiap kegiatan yang memungkinkan dalam pencapaian harapan tersebut,

sekalipun hal tersebut sulit. Tanggung jawab dalam pencapaian akan

berkebalikan dengan sifat menyerah dan mengikuti arus kehidupan. Aspek

ini berkaitan dengan optimalisasi diri di setiap pengalaman (Delle Fave

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Schutee, dkk. (2013) ditemukan

bahwa ketiga aspek tersebut memiliki korelasi negatif dengan ketiadaan makna

hidup pada alat ukur kebermaknaan hidup. Hal ini berarti bahwa mereka yang

belum mampu mengenali dirinya atau yang masih berada pada tahap pencarian

makna hidup belum memiliki tingkat SoP, PPE, dan EE yang baik. Termasuk mereka yang mengalami konflik batin karena belum mampu memilih hal yang

sesuai dengan dirinya.

B.4. Faktor-faktor yang Memengaruhi Eudaimonic Well-Being

Dari penelitian yang dilakukan oleh Waterman, dkk. (2010) terkait dengan

alat ukur Eudaimonic Well-Being dengan beberapa demograpik maka ditemukan beberapa kondisi Eudaimonic yang berbeda pada kondisi berikut ini:

1. Gender. Pada aitem ini, ditemukan bahwa mereka yang berjenis kelamin perempuan memiliki tingkat Eudaimonic Well-Being dibandingkan dengan laki-laki.

2. Usia. Secara umum ditemukan bahwa orang-orang yang berusia tiga puluh tahun atau lebih memiliki tingkat EWB yang lebih baik dibandingkan tingkat usia lainnya. Di samping itu mereka yang berusia di kisaran 18-19

tahun memiliki tingkat Eudaimonic Well-Being yang lebih rendah. Akan tetapi, meskipun berbeda, hal ini tidak menjadi faktor penentu apakah usia

3. Etnis. Penelitian Waterman dilakukan pada empat kelompok etnis, yakni

etnis Spanyol, kulit hitam, kulit putih, dan orang Asia. Dari hasil

ditemukan bahwa ada perbedaan kecil dari keempat etnis tersebut, tetapi

tidak signifikan.

4. Pendapatan Keluarga. Pada aitem ini ditemukan bahwa mereka yang

berpenghasilan menengah memiliki tingkat EWB yang lebih baik dibandingkan mereka yang memiliki pendapatan yang rendah dan

pendapatan yang lebih tinggi.

5. Struktur Keluarga. Mereka yang terlahir di keluarga yang bercerai secara

umum memiliki tingkat EWB yang lebih rendah dibandingkan mereka yang berasal dari keluarga yang utuh, keluarga yang single parent akibat kematian, dan lainnya.

Selain ke lima perbandingan demograpik di atas, dari penelitian Waterman

dkk. (2010) ditemukan bahwa tingkat Eudaimonic Well-Being berkebalikan dengan kondisi psikologis yang negatif, misalnya depresi, kecemasan umum, dan

kecemasan sosial. Masing-masing nilai korelasi antara EWB dengan depresi, kecemasan umum, dan kecemasan sosial adalah -0.37, -0,44, dan -0,42. Hal ini

juga sejalan dengan penelitian Schutee, dkk. (2013) yang juga menemukan

korelasi negatif antara EWB dengan kondisi psikologis yang buruk.

Mereka yang mengalami situasi konflik juga menandakan bahwa seorang

(Waterman, 2010). Oleh sebab itu, kondisi konflik juga salah satu yang

memengaruhi tingkat EWB yang rendah.

C. Perilaku Seksual M-S-M (Men Who Have Sex with Men)

C.1. Perilaku Seksual

Argyo (2012) menyatakan setiap manusia mempunyai dorongan seksual

akibat kerja hormon seks. Dorongan seksual muncul atau meningkat bila ada

rangsangan dorongan seksual dari luar, baik yang bersifat psikis maupun fisik.

Apabila dorongan seksual tersebut muncul maka akan terjadi ketegangan seksual

yang kemudian memerlukan penyaluran dalam bentuk tingkah laku seksual

tertentu. Hal inilah yang disebut sebagai perilaku seksual. Perilaku seksual

merupakan perilaku yang didasari oleh dorongan seksual atau kegiatan untuk

mendapatkan kesenangan organ seksual melalui berbagai perilaku (Feldman dan

Parrot dalam Argyo, 2012).

Menurut Hurlock (2004) manifestasi dorongan seksual dalam perilaku

seksual dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu

stimulus yang berasal dari dalam individu berupa bekerjanya hormon-hormon

reproduksi, dimana hormon tersebut menuntut pemuasan. Sedangkan faktor

eksternal yaitu stimulus yang berasal dari luar individu yang menimbulkan

dorongan seksual sehingga memunculkan perilaku seksual. Argyo (2012)

menyatakan bahwa perilaku seksual terjadi dalam beberapa tahapan, yaitu

Perilaku seksual bukanlah perilaku yang hanya dilakukan terhadap lawan

jenis kelamin. Sarwono (2008) menDefinisikan perilaku seksual sebagai segala

tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenisnya

maupun dengan sesama jenis. Beberapa perempuan teridentifikasi melakukan

hubungan seksual dengan perempuan dan laki-laki berhubungan seksual dengan

laki-laki (Carroll, 2005). Akan tetapi, Vohs dan teman-temannya (dalam Miller &

Perlman, 2009) mengungkapkan bahwa laki-laki memiliki dorongan seksual yang

lebih tinggi dibandingkan perempuan sehingga frekuensi laki-laki yang

melakukan hubungan seksual dengan laki-laki juga lebih tinggi dibandingkan

dengan perempuan yang melakukan hubungan seksual dengan perempuan.

Huwller (1998) menyebutkan bahwa orang-orang yang melakukan

hubungan seksual dengan sesama jenisnya dikategorikan beorientasi

homoseksual. Laki-laki dengan sejenisnya disebut gay dan perempuan dengan

sejenisnya disebut lesbian. Akan tetapi, cukup banyak laki-laki yang berhubungan

seks dengan sejenisnya tidak mau mengidentifikasi diri sebagai gay (Argyo,

2012). Argyo menjelaskan bahwa identitas diri tidak ada hubungannya dengan

perilaku seksual yang dilakukan dengan pasangan seksual berjenis kelamin sama.

Argyo mengadopsi konsep Kinsey mengenai fenomena tersebut, yang

mana tidak menitikberatkan pada orientasi seksual. Kinsey (1948) memaparkan

dalam penelitiannya bahwa seorang homoseksual memiliki kemungkinan

melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya demikian pula bahwa

dengan sesama jenisnya. Jadi, bukan berarti pengalaman perilaku seksual tersebut

mengindikasikan orientasi seksual mereka.

C.2. Konsep Kinsey Mengenai Pengalaman Perilaku Seksual

Skala Kinsey mendeskripsikan tentang sejarah seksual seseorang dalam

waktu tertentu. Skala ini diperkenalkan oleh Kinsey dengan rekannya, Pomeroy

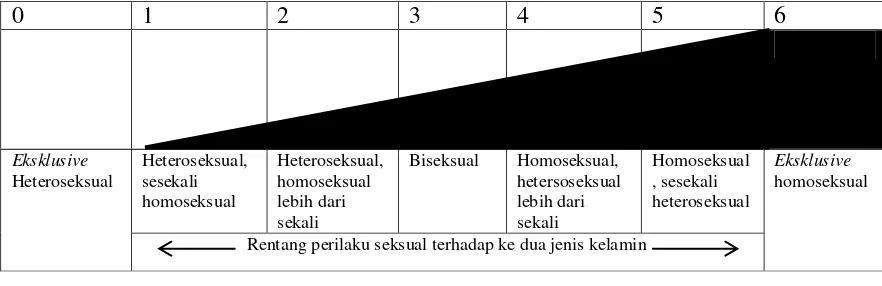

dan Martin, dalam jurnal perilaku seksual pada laki-laki (1948). Berikut gambar

skala tersebut:

Gambar 2.1

Dari skala yang dibuat oleh Kinsey dan rekannya, maka perilaku seksual

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

0. Mengindikasikan bahwa seseorang sepenuhnya hanya memiliki

pengalaman seksual terhadap lawan jenis (ekslusive heteroseksual). 1. Mengindikasikan seseorang yang secara dominan melakukan

hubungan seksual dengan lawan jenis, tetapi terdapat sekali

pengalaman seksual terhadap sesama jenis.

0 1 2 3 4 5 6

Eksklusive Heteroseksual Heteroseksual, sesekali homoseksual Heteroseksual, homoseksual lebih dari sekali

Biseksual Homoseksual, hetersoseksual lebih dari sekali Homoseksual , sesekali heteroseksual Eksklusive homoseksual

2. Mengindikasikan seseorang yang dominan melakukan hubungan

seksual dengan lawan jenis, tetapi terdapat lebih dari sekali

pengalaman seksual terhadap sesama jenis.

3. Mengindikasikan seseorang yang memiliki pengalaman seksual

seimbang baik terhadap lawan jenis maupun sesama jenis.

4. Mengindikasikan seseorang yang dominan memiliki pengalaman

seksual dengan sesama jenis, tetapi terdapat lebih dari sekali

pengalaman dengan lawan jenis.

5. Mengindikasikan seseorang yang dominan memiliki pengalaman

seksual terhadap sesama jenis, tetapi terdapat sekali pengalaman

seksual dengan lawan jenis.

6. Mengindikasikan bahwa seseorang sepenuhnya memiliki pengalaman

seksual hanya terhadap sesama jenis (eksklusive homoseksual)

Skala tersebut merupakan indikator dalam penelitian yang dilakukan oleh

Kinsey bersama rekannya yang didasarkan pada pengalaman seksual. Skala

tersebut merupakan metode yang murni untuk memperoleh informasi berdasarkan

evaluasi subjek terhadap dirinya sendiri. Kinsey melakukan penelitian tersebut

bukan bertujuan untuk menentukan orientasi seksual seseorang karena adanya

pemikiran bahwa perilaku seksual, sikap, dan perasaan seserorang terhadap orang

C.3. M-S-M (Men who have Sex with Men)

Argyo (2012) menjelaskan bahwa M-S-M dimaksudkan untuk menjelaskan semua laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, tanpa memandang

identitas seksual mereka. Hal ini digunakan karena hanya beberapa yang terlibat

dalam perilaku seks sesama jenis didefinisikan sebagai gay atau biseksual.

Mereka tidak menganggap hubungan seksual mereka dengan laki-laki lain dalam

terminologi identitas atau orientasi seksual.

M-S-M (Men who have Sex with Men) adalah istilah yang digunakan pada laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan laki-laki yang tidak

diidentifikasi mengenai orientasi seksual mereka baik sebagai gay, biseksual,

ataupun straight (UNAIDS, 2006). Kort (dalam straight guise, 2006) menyatakan bahwa sering sekali laki-laki mengaku pernah melakukan hubungan seksual

dengan laki-laki, tetapi tidak merasa dirinya sebagai gay ataupun biseksual. Kort

(2013) menjelaskan bahwa ada beberapa alasan dan dasar yang mendorong

terjadinya hubungan seksual antar sesama laki-laki tersebut. Berikut ini adalah

alasan yang disebutkan oleh Kort:

1. Childhood sexual abuse. Keadaan yang disebabkan oleh pengalaman pelecehan seksual di masa kanak-kanak. Orang-orang seperti ini

sebetulnya tidak memiliki orientasi homoseksual. Laki-laki tersebut

tidak memiliki hasrat seksual ataupun terangsang oleh laki-laki lain.

Namun, mereka secara kompulsif menghidupkan kembali pengalaman

2. Sex Work/ escorting. Sebagian laki-laki, bahkan straight sekalipun, rela melakukan hubungan seksual sesama jenis untuk mendapatkan

imbalan finansial. Meskipun mereka terangsang dalam melakukan

hubungan seksual, mereka bukan berarti terangsang karena

pasangannya melainkan dengan kegiatan seksual itu sendiri.

3. Laki-laki yang malu melakukan variasi seksual dengan perempuan.

Kelompok ini adalah laki-laki yang memiliki fantasi yang “agak

memalukan” jika dilakukan dengan perempuan, misalnya melakukan

seks oral, ataupun menggunakan benda-benda tertentu, sehingga

mereka melarikan keinginan tersebut untuk melakukannya dengan

laki-laki gay yang dengan senang hati melakukannya.

4. First Sexual Experience. Sebagian laki-laki pernah melakukan hubungan seksual dengan coba-coba. Pengalaman tersebut biasanya

terjadi di usia remaja dan dilakukan terhadap sesama laki-laki karena

adanya rasa penasaran.

5. Availability/Opportunity. Laki-laki pada kelompok ini memiliki nafsu seksual yang sangat tinggi dan sangat mudah terangsang. Mereka

memilih untuk melakukan hubungan seksual dengan laki-laki yang

dapat dilakukan dengan gampang dan mudah tanpa harus ada ikatan

emosi.

dewasa seakan-akan menjadi cara mendapatkan perhatian yang

didambakan.

7. Narcissism. Kelompok laki-laki yang mengagumi diri mereka sendiri secara berlebihan. Mereka menginginkan perhatian dan pengakuan

ekstra dari lingkungan. Mereka melakukan hubungan seksual dengan

laki-laki hanya untuk memperoleh kepuasan dengan perasaan bahwa

mereka sangat diinginkan dan dipuja secara berlebihan.

8. Sexual Addiction. Ketagihan seksual yang dialami oleh seseorang dapat juga menimbulkan perilaku seks terhadap sesama jenis.

9. Cuckolding. Hal ini terjadi pada laki-laki yang memiliki pasangan perempuan, dimana laki-laki tersebut terangsang ketika melihat

pasangan wanitanya disetubuhi oleh laki-laki lain yang lebih perkasa.

Umumnya, laki-laki tersebut terlibat, seperti menyentuh dan meraba

laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan pasangan

wanitanya.

10.Laki-laki penghuni penjara. Laki-laki yang melakukan hubungan

seksual dengan laki-laki karena hanya menjadi satu-satunya pilihan

menyalurkan hasrat seksual di tempat tersebut.

Beberapa individu dan organisasi lebih suka memakai terminologi M-S-M

karena istilah ini menunjukkan kelompok yang lebih luas dari sejumlah individu

yang berhubungan seks dengan pasangan lain dari kelamin yang sama (Argyo,

sebagian dari kehidupan seks mereka dan tidak menentukan identitas seksual atau

sosial mereka. Laki-laki yang disebut M-S-M adalah sebagai berikut:

1. Laki-laki yang secara eksklusif berhubungan seks dengan laki-laki lain

2. Laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki lain tapi sebagian

besarnya berhubungan seks dengan perempuan

3. Laki-laki yang berhubungan seks baik dengan laki-laki maupun

perempuan tanpa ada perbedaan kesenangan

4. Laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki lain untuk uang atau

karena mereka tidak mempunyai akses untuk melakukan hubungan

seksual dengan perempuan, misalnya di penjara, ketentaraan.

Perilaku seksual, termasuk hubungan seksual dengan sejenis, bisa saja

menimbulkan dampak psikologis seperti perasaan marah, takut, depresi, rendah

diri, bersalah dan berdosa, serta kecemasan (Sarwono, 2003). Hal ini terjadi

karena adanya pengetahuan bahwa perilaku tersebut melanggar nilai dan norma,

baik agama, maupun nilai-nilai yang tertanam dalam masyarakat.

D. Dinamika Kecemasan pada M-S-M dengan Eudaimonic Well-Being (EWB)

Argyo (2012) sejalan dengan teori Kinsey memandang perilaku seksual

sesama laki-laki tidak dititikberatkan pada orientasi seksualnya. Argyo

menyebutnya dengan istilah yang sama dengan Kort, yakni M-S-M. M-S-M

dimaksudkan untuk menjelaskan semua laki-laki yang berhubungan seks dengan

laki-laki, tanpa memandang identitas seksual mereka. Kelompok ini mengacu

berjenis kelamin sama. Akan tetapi, hubungan seksual dengan sejenis seperti yang

dilakukan oleh M-S-M, bisa saja menimbulkan dampak psikologis seperti konflik batin, perasaan marah, takut, depresi, rendah diri, bersalah dan berdosa (Sarwono,

2003). Dampak psikologis lain yang diakibatkan tersebut dapat berupa hadirnya

kecemasan dan juga menurunnya kesejahteraan dalam diri seseorang.

Perilaku seksual M-S-M yang merupakan suatu aktivitas ternyata dapat menyebabkan seorang tidak dapat menikmatinya sepenuhnya. Akan tetapi, hal ini

memang tidak sepenuhnya terjadi pada setiap M-S-M karena beberapa di antara mereka justru tidak bermasalah sama sekali dengan perilaku tersebut. Namun,

bagi mereka yang berkonflik akibat perilaku ini menunjukkan bahwa kondisi

mereka berkebalikan dengan konsep Eudaimonic Well-Being yang dikemukakan oleh Waterman. Waterman memandang bahwa orang-orang yang sudah mampu

menjadi dirinya yang sejati memiliki perasaan menikmati setiap kegiatan yang ia

lakukan dan kemampuan untuk terus mengekspresikan pribadi sebagai

pengalaman subjektif dari eudaimonia (Waterman et al, 2010). Dari situasi tersebut dapat dilihat bahwa orang yang berkonflik dengan perilaku seks sejenis

dengan laki-laki memiliki tingkat EWB yang masih rendah.

Setiap orang memiliki tingkatan yang berbeda-beda dalam kesejahteraan

eudaimonic, berkisar dari yang murni tidak ada sampai pada kesejahteraan

eudaimonic yang sempurna. Eudaimonic Well-Being mengacu pada kualitas hidup seseorang yang ditandai dengan perkembangan potensi terbaik yang dimiliki serta

bagaimana potensi tersebut teraplikasi dalam pengekspresian dirinya dan

tidak berfokus pada perilakunya, tetapi pada kondisi psikologis yang diakibatkan

perilaku tersebut. Jika perilaku tersebut sesuai dengan dirinya maka EWB-nya akan baik-baik saja, tetapi jika tidak sesuai maka EWB akan terganggu.

Demikian pula dengan ketiga aspek Eudaimonic Well-Being, yakni, Sense of Purpose, Purposeful Personal Expressiveness, dan Efforful Engagement.

Sesuai dengan penelitian Schutee, dkk (2013) yang memperlihatkan bahwa ketiga

aspek tersebut berkebalikan dengan kebermaknaan hidup dalam diri seseorang.

Orang-orang yang masih berada pada tahap pencarian makna hidup secara umum

masih diliputi oleh keraguan dalam dirinya dalam menentukan pilihan hidup.

Sehingga kondisi mereka menjadi berkonflik ketika diperhadapkan pada beberapa

hal yang sepertinya sama-sama bernilai dalam diri seseorang. Seorang M-S-M

yang tidak berkonflik dan mantap dalam pilihannya untuk tetap melakukan

hubungan seksual sejenis berarti sudah mampu mengetahui tujuan hidupnya

(SoP), meyakini bahwa aktivitas perilaku M-S-M sesuai dengan tujuan hidup tersebut (PPE), dan berupaya maksimal dalam aktivitasnya (EE).

Selain EWB dan ketiga aspek EWB tersebut yang masih rendah pada M-S-M yang berkonflik, kondisi psikologis yang juga muncul pada mereka adalah hadirnya kecemasan. Kecemasan yang terjadi pada M-S-M terkait dengan perilaku melakukan hubungan seksual dengan laki-laki diistilahkan dengan state anxiety.

Disebut demikian karena kecemasan yang terjadi diakibatkan oleh suatu situasi,

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kecemasan pada M-S-M.

Pertama, faktor yang dapat menyebakan kecemasan moral. Misalnya, ketika

individu termotivasi untuk mengekspresikan id (perilaku M-S-M) yang berlawanan dengan superego-nya (misalnya nilai-nilai agama dan budaya masyarakat), ia akan merasa malu atau bersalah. Kedua, faktor yang

menyebabkan kecemasan sosial pada M-S-M, yakni berasal dari sudut pandang nilai dan norma yang ada di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Contohnya di

Indonesia, perilaku M-S-M bukanlah suatu hal yang lazim dan dianggap sebagai perilaku sosial yang menyimpang (Musdah, dalam Fajriani, 2013). Ketiga,

berbicara mengenai kecemasan pada M-S-M tidak terlepas dari pandangan bahwa aktivitas seksual tersebut berisiko. Penggunaan anus dan mulut yang digunakan

sebagai alat untuk penetrasi rentan untuk menginfeksi setiap M-S-M (UNAIDS, 2006).

Faktor penyebab kecemasan juga bisa berasal dari intensitas melakukan

perilakunya. Ketika melakukan Hanya Sekali perilaku yang bertentangan dengan

moral akan berbeda kecemasannya dengan yang melakukan secara

berulang-ulang. Konflik yang merujuk pada kecemasan tentu umum terjadi pada M-S-M

ketika melakukan hubungan seksual sejenis, tetapi konflik tersebut bisa teredam

ketika perilaku tersebut terus dipupuk dan dilakukan berulang-ulang. Ketika

seseorang melakukan perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma secara

berulang, maka rasa bersalah ataupun konflik akan perilaku tersebut akan

Dari dinamika di atas, Kecemasan akan perilaku M-S-M memiliki kaitan dengan Eudaimonic Well-Being. Sejalan dengan itu, korelasi tersebut dapat digambarkan juga dengan tingkat ketiga aspek EWB, yakni Sense of Purpose (SoP) yang mengacu pada prinsip dan tujuan hidup yang dimiliki oleh seseorang,

Purposeful Personal Expressiveness (PPE) yang merupakan setiap kegiatan yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan tujuan hidupnya, dan Effortful Engagement (EE) yakni keterlibatan dalam aktivitas yang ia lakukan (Schutee, Wissing, dan Khumalo, 2013). Hal ini dapat dijelaskan bahwa masing-masing

variabel dan aspek tersebut terpaut dengan kondisi psikologis yang tidak baik,

seperti konflik. Mereka yang berkonflik mengalami tingkat EWB dan aspek-aspeknya yang rendah disertai dengan adanya kecemasan.

Sekalipun demikian, seorang M-S-M yang mengalami kecemasan tidak dapat dipastikan tidak memiliki kesejahteraan eudaimonic atau sebaliknya. Perilaku tersebut memang bertentangan dengan agama, pandangan masyarakat,

berisiko, dan sebagainya, tetapi hal tersebut bisa saja menjadi suatu aktivitas yang

sesuai dengan internal dirinya sehingga kecemasan yang terjadi mungkin tidak

terkait dengan pilihan untuk dirinya sendiri. Dengan demikian, untuk

membuktikan lebih jauh fenomena tersebut maka penelitian ini perlu untuk

dilakukan, melihat bahwa asumsi-asumsi tersebut belum sepenuhnya dapat

E. Hipotesa Penelitian

Dari dinamika yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik hipotesis

utama dalam penelitian ini, yakni “Ada korelasi Kecemasan yang diakibatkan

oleh perilaku seks sejenis dengan Eudaimonic Well-Being pada M-S-M (Men who Have Sex with Men).” Korelasi ini bersifat dua arah. Selanjutnya, korelasi tersebut

juga akan dijelaskan dengan gambaran dari ketiga aspek Eudaimonic Well-Being