Kusta

Kusta/ Lepra/ Penyakit Morbus Hansen, Penyakit Hansen adalah sebuah penyakit infeksi kronis yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae.[1] Penyakit ini adalah tipe penyakit granulomatosa pada saraf tepi dan mukosa dari saluran pernapasan atas; dan lesi pada kulit adalah tanda yang bisa diamati dari luar.[2] Bila tidak ditangani, kusta dapat sangat progresif, menyebabkan kerusakan pada kulit, saraf-saraf, anggota gerak, dan mata.

Sejarah

Konon, kusta telah menyerang manusia sejak 300 SM, dan telah dikenal oleh peradaban Tiongkok kuna, Mesir kuna, dan India.[3] Pada 1995, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan terdapat dua hingga tiga juta jiwa yang cacat permanen karena kusta. [4] Walaupun pengisolasian atau pemisahan penderita dengan masyarakat dirasakan kurang perlu dan tidak etis, beberapa kelompok penderita masih dapat ditemukan di berbagai belahan dunia, seperti India dan Vietnam.

Pengobatan yang efektif terhadap penyakit kusta ditemukan pada akir 1940-an dengan diperkenalkannya dapson dan derivatnya. Bagaimanapun juga, bakteri penyebab lepra secara bertahap menjadi kebal terhadap dapson dan menjadi kian menyebar. Hal ini terjadi hingga ditemukannya pengobatan multiobat pada awal 1980-an dan penyakit ini pun mampu ditangani kembali.

Ciri-ciri

Lesi kulit pada paha.

Manifestasi klinis dari kusta sangat beragam, namun terutama mengenai kulit, saraf, dan membran mukosa.[5] Pasien dengan penyakit ini dapat dikelompokkan lagi menjadi 'kusta tuberkuloid (Inggris: paucibacillary), kusta lepromatosa (penyakit Hansen multibasiler), atau kusta multibasiler (borderline leprosy).

Kusta multibasiler, dengan tingkat keparahan yang sedang, adalah tipe yang sering ditemukan. Terdapat lesi kulit yang menyerupai kusta tuberkuloid namun jumlahnya lebih banyak dan tak beraturan; bagian yang besar dapat mengganggu seluruh tungkai,

dan gangguan saraf tepi dengan kelemahan dan kehilangan rasa rangsang. Tipe ini tidak stabil dan dapat menjadi seperti kusta lepromatosa atau kusta tuberkuloid.

Kusta tuberkuloid ditandai dengan satu atau lebih hipopigmentasi makula kulit dan bagian yang tidak berasa (anestetik).

Kusta lepormatosa dihubungkan dengan lesi, nodul, plak kulit simetris, dermis kulit yang menipis, dan perkembangan pada mukosa hidung yang menyebabkan penyumbatan hidung (kongesti nasal) dan epistaksis (hidung berdarah) namun pendeteksian terhadap kerusakan saraf sering kali terlambat.

Tidak sejalan dengan mitos atau kepercayaan yang ada, penyakit ini tidak menyebabkan pembusukan bagian tubuh. Menurut penelitian yang lama oleh Paul Brand, disebutkan bahwa ketidakberdayaan merasakan rangsang pada anggota gerak sering menyebabkan luka atau lesi. Kini, kusta juga dapat menyebabkan masalah pada penderita AIDS.[6]

Penyebab

Artikel utama untuk bagian ini adalah: Mycobacterium leprae

Mycobacterium leprae.

Paket terapi multiobat.

Mycobacterium leprae adalah penyebab dari kusta.[2] Sebuah bakteri yang tahan asam M. leprae juga merupakan bakteri aerobik, gram positif, berbentuk batang, dan dikelilimgi oleh membran sel lilin yang merupakan ciri dari spesies Mycobacterium.[7] M. leprae belum dapat dikultur pada laboratorium.[8]

Patofisiologi

Mekanisme penularan yang tepat belum diketahui. Beberapa hipotesis telah dikemukakan seperti adanya kontak dekat dan penularan dari udara. [9] Selain manusia, hewan yang dapat tekena kusta adalah armadilo, simpanse, dan monyet pemakan kepiting.[10] Terdapat

bukti bahwa tidak semua orang yang terinfeksi oleh kuman M. leprae menderita kusta, dan diduga faktor genetika juga ikut berperan, setelah melalui penelitian dan pengamatan pada kelompok penyakit kusta di keluarga tertentu. Belum diketahui pula mengapa dapat terjadi tipe kusta yang berbeda pada setiap individu. [11] Faktor ketidakcukupan gizi juga diduga merupakan faktor penyebab.

Penyakit ini sering dipercaya bahwa penularannya disebabkan oleh kontak antara orang yang terinfeksi dan orang yang sehat.[12] Dalam penelitian terhadap insidensi, tingkat infeksi untuk kontak lepra lepromatosa beragam dari 6,2 per 1000 per tahun di Cebu, Philipina[13] hingga 55,8 per 1000 per tahun di India Selatan.[14]

Dua pintu keluar dari M. leprae dari tubuh manusia diperkirakan adalah kulit dan mukosa hidung. Telah dibuktikan bahwa kasus lepromatosa menunjukkan adnaya sejumlah organisme di dermis kulit. Bagaimanapun masih belum dapat dibuktikan bahwa organisme tersebut dapat berpindah ke permukaan kulit. Walaupun terdapat laporan bahwa ditemukanya bakteri tahan asam di epitel deskuamosa di kulit, Weddel et al melaporkan bahwa mereka tidak menemukan bakteri tahan asam di epidermis. [15] Dalam penelitian terbaru, Job et al menemukan adanya sejumlah M. leprae yang besar di lapisan keratin superfisial kulit di penderita kusta lepromatosa. Hal ini membentuk sebuah pendugaan bahwa organisme tersebut dapat keluar melalui kelenjar keringat. [16]

Pentingnya mukosa hidung telah dikemukakan oleh Schäffer pada 1898.[17] Jumlah dari bakteri dari lesi mukosa hidung di kusta lepromatosa, menurut Shepard, antara 10.000 hingga 10.000.000 bakteri.[18] Pedley melaporkan bahwa sebagian besar pasien

lepromatosa memperlihatkan adanya bakteri di sekret hidung mereka.[19] Davey dan Rees mengindikasi bahwa sekret hidung dari pasien lepromatosa dapat memproduksi

10.000.000 organisme per hari.[20]

Pintu masuk dari M. leprae ke tubuh manusia masih menjadi tanda tanya. Saat ini diperkirakan bahwa kulit dan saluran pernapasan atas menjadi gerbang dari masuknya bakteri. Rees dan McDougall telah sukses mencoba penularan kusta melalui aerosol di mencit yang ditekan sistem imunnya. [21] Laporan yang berhasil juga dikemukakan dengan pencobaan pada mencit dengan pemaparan bakteri di lubang pernapasan. [22] Banyak ilmuwan yang mempercayai bahwa saluran pernapasan adalah rute yang paling dimungkinkan menjadi gerbang masuknya bakteri, walaupun demikian pendapat mengenai kulit belum dapat disingkirkan.

Masa inkubasi pasti dari kusta belum dapat dikemukakan. Beberapa peneliti berusaha mengukur masa inkubasinya. Masa inkubasi minimum dilaporkan adalah beberapa minggu, berdasarkan adanya kasus kusta pada bayi muda.[23] Masa inkubasi maksimum dilaporkan selama 30 tahun. Hal ini dilaporan berdasarkan pengamatan pada veteran perang yang pernah terekspos di daerah endemik dan kemudian berpindah ke daerah non-endemik. Secara umum, telah disetujui, bahwa masa inkubasi rata-rata dari kusta adalah 3-5 tahun.

Sampai pengembangan dapson, rifampin, dan klofazimin pada 1940an, tidak ada pengobatan yang efektif untuk kusta. Namun, dapson hanyalah obat bakterisidal (pembasmi bakteri) yang lemih terhadap M. leprae. Penggunaan tunggal dapson

menyebabkan populasi bakteri menjadi kebal. {ada 1960an, dapson tidak digunakan lagi. Pencarian terhadap obat anti kusta yang lebih baik dari dapson, akhirnya menemukan klofazimin dan rifampisin pada 1960an dan 1970an. [24]

Obat terapi multiobat kusta.

Kemudian, Shantaram Yawalkar dan rekannya merumuskan terapi kombinasi dengan rifampisin dan dapson, untuk mengakali kekebalan bakteri.[25] Terapi multiobat dan kombinasi tiga obat di atas pertama kali direkomendasi oleh Panitia Ahli WHO pada 1981. Cara ini menjadi standar pengobatan multiobat. Tiga obat ini tidak digunakan sebagai obat tunggal untuk mencegah kekebalan atau resistensi bakteri.

Terapi di atas lumayan mahal, maka dari itu cukup sulit untuk masuk ke negara yang endemik. Pada 1985, kusta masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di 122 negara. Pada Pertemuan Kesehatan Dunia (WHA) ke-44 di Jenewa, 1991, menelurkan sebuah resolusi untuk menghapus kusta sebagai masalah kesehatan masyarakat pada tahun 2000, dan berusaha untuk ditekan menjadi 1 kasus per 100.000. WHO diberikan mandat untuk mengembangkan strategi penghapusan kusta.

Kelompok Kerja WHO melaporkan Kemoterapi Kusta pada 1993 dan merekomendasikan dua tipe terapi multiobat standar.[26] Yang pertama adalah pengobatan selama 24 bulan untuk kusta lepromatosa dengan rifampisin, klofazimin, dan dapson. Yang kedua adalah pengobatan 6 bulan untuk kusta tuberkuloid dengan rifampisin dan dapson.

Sejak 1995, WHO memberikan paket obat terapoi kusta secara gratis pada negara endemik, melalui Kementrian Kesehatan. Strategi ini akan bejalan hingga akhir 2010. Pengobatan multiobat masih efektif dan pasien tidak lagi terinfeksi pada pemakaian bulan pertama.[3] Cara ini aman dan mudah. jangka waktu pemakaian telah tercantum pada kemasan obat.[3]

Epidemiologi

Distribusi penyakit kusta dunia pada 2003.

Di seluruh dunia, dua hingga tiga juta orang diperkirakan menderita kusta.[4] India adalah negara dengan jumlah penderita terbesar, diikuti oleh Brasil dan Myanmar.

Pada 1999, insidensi penyakit kusta du dunia diperkirakan 640.000, pada 2000, 738.284 kasus ditemukan. Pada 1999, 108 kasus terjadi di Amerika Serikat. Pada 2000, WHO membuat daftar 91 negara yang endemik kusta. 70% kasus dunia terdapat di India, Myanmar, dan Nepal. Pada 2002, 763.917 kasus ditemukan di seluruh dunia, dan menurut WHO pada tahun itu, 90% kasus kusta dunia terdapat di Brasil, Madagaskar, Mozambik, Tanzania dan Nepal.

[

sunting

] Kelompok berisiko

Kelompok yang berisiko tinggi terkena kusta adalah yang tinggal di daerah endemik dengan kondisi yang buruk seperti tempat tidur yang tidak memadai, air yang tidak bersih, asupan gizi yang buruk, dan adanya penyertaan penyakit lain seperti HIV yang dapat menekan sistem imun. Pria memiliki tingkat terkena kusta dua kali lebih tinggi dari wanita.

Situasi global

Sebagaimana yang dlaporkan oleh WHO pada 115 negara dan teritori pada 2006 dan diterbitkan di Weekly Epidemiological Record, prevalensi terdaftar kusta pada awal tahun 2006 adalah 219.826 kasus.[27] Penemuan kasus baru pada tahun sebelumnya adlaah 296.499 kasus. Alasan jumlah penemuan tahunan lebih tinggi dari prevalensi akhir tahun dijelaskan dengan adanya fakta bahwa proporsi kasus baru yang terapinya selesai pada tahun yang sama sehingga tidak lagi dimasukkan ke prevalensi terdaftar. Penemuan secara globa terhadap kasus baru menunjukkan penurunan.

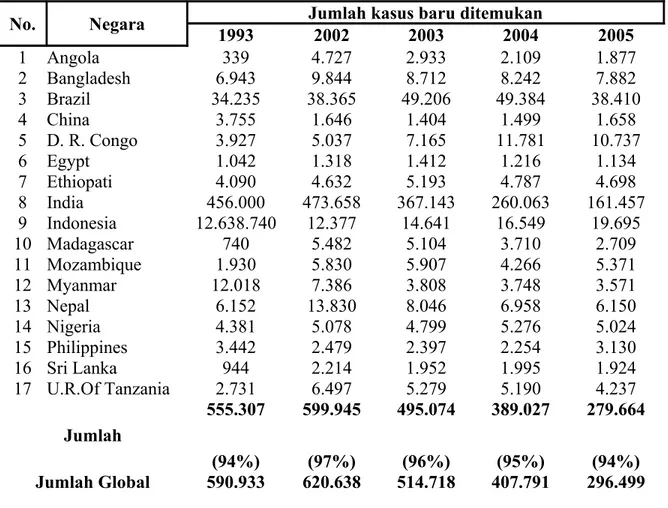

Tabel 1 menunjukkan penemuan kasus secara global menurun sejak 2001. Tabel 2 menunjukkan situasi kusta pada enam negara utama.

Kusta

Sabtu, 24-02-2007 13:48:51 oleh: Sapto Kanal: Kesehatan

Penyebab kusta adalah kuman mycobacterium leprea yang menyerang syaraf tepi, kulit dan jaringan tubuh lainnya. Kuman ini biasanya berkelompok dan hidup dalam sel serta mempunyai sifat tahan asam (BTA). Kuman ini pertama kali ditemukan pada tahun 1873 oleh GH Hansen.

Masa belah kuman tersebut lebih lama dibandingkan dengan jenis kuman lainnya, yakni mencapai 12-21 hari dengan tunas selama 2-5 tahun. Penderita kusta dapat

diklasifikasikan menjadi dua tipe yaitu PB (pausi basiler) dan MB (multi basiler).

Perkembangan penyakit ini dapat ditularkan oleh penderita tipe MB secara langsung, baik melalui pernafasan maupun gesekan kulit.

Selanjutnya kuman ini akan menyerang syaraf tepi pada si penderita, sehingga dia akan mengalami gangguan fungsi syaraf tepi seperti sensorik, motorik dan otonom. Jika si penderita tidak segera diobati akan mengalami cacat syaraf tepi yang diakibatkan karena kuman kusta atau disebabkan oleh peradangan (neuritis) sewaktu reaksi lepra.

Serangan terhadap fungsi sensorik akan menyebabkan terjadinya mati/kurang rasa

(nestasi) yang selanjutnya akan terjadi luka pada tangan atau kaki. pada kornea mata akan mengakibatkan kurang/hilangnya reflek kedip, sehingga mata akan mudah kemasukan kotoran dan benda-benda asing yang dapat menimbulkan kebutaan. Kerusakan fungsi motorik akan mengakibatkan lemah/lumpuhnya otot kaki/tangan, jari-jari tangan/kaki menjadi bengkok (claw had/ claw toes).

Pada mata terjadi kelumpuhan pada otot mata sehingga mata tidak dapat dirapatkan. Rusaknya fungsi otonom berakibat terjadinya gangguan pada kelenjar keringat, kelenjar minyak dan gangguan sirkulasi darah sehingga kulit menjadi kering, menebal, mengeras, dan pecah-pecah yang pada akhirnya akan membuat si penderita cacat seumur hidup. Ada empat tanda pokok (cardinal signs) yang ada pada tubuh jika seseorang terjangkit kuman kusta. pertama adanya kelainan kulit dalam hal ini dapat berupa hipopigmentasi (semacam panu) bercak-bercak merah, infiltrat (penebalan kulit) dan nul (benjolan). Tanda lainnya adalah berkurang atau sampai hilangnya rasa pada kelainan kulit tersebut, terjadi penebalan syaraf tepi dan adanya kuman tahan asam dalam korekan jaringan kulit (BTA positif). Ada lima hal yang mempermudah terjadinya reaksi penyakit kusta, yaitu si penderita sedang dalam keadaan kondisi lemah, kehamilan, sesudah mendapat imunisasi, malaria dan stres.

Untuk memutus mata rantai menjalarnya kuman kusta bagi penderita PB sebaiknya berobat secara dini dan teratur. Namun jika penderita sudah dalam keadaan cacat permanen, pengobatan hanya dapat mencegah agar jangan terjadi cacat tambahan. Pengobatan penyakit kusta ditujukan untuk mematikan kuman mycobacterium leprea sehingga tidak berdaya masuk jaringan tubuh, dan tanda-tanda penyakit menjadi kurang efektif dan akhirnya dapat hilang. Dengan sendirinya penularan kusta kepada orang lain juga menjadi terputus.

Hingga saat ini para ahli kesehatan sudah menemukan enam macam obat untuk

mengobati dan meminimalisasi penyebaran kuman kusta di tubuh manusia, salah satunya adalah DDS (diamino diphenyl sulfon). Obat ini berbentuk tablet berwarna putih.

Obat lainnya lamprene (B663) atau biasa disebut Clofazimine berwarna coklat dengan bentuk kapsul. Sifat dari obat ini bakterostik(menghambat pertumbuhan dan antireaksi). Selain itu, ada Rifampicin berbentuk kapsul dan mempunyai sifat bakteriosid atau mematikan kuman kusta. Efek sampingnya dapat menimbulkan kerusakan pada hati dan ginjal, karenanya sebelum diberikan obat ini sebaiknya dilakukan pemeriksaan pada hati dan ginjal si penderita

MEMAHAMI SELUK BELUK PENYAKIT KUSTA

Kusta Dapat Disembuhkan, Bukan Kutukan Tuhan

atau pun Penyakit Keturunan

Surabaya, eHealth. Apa yang akan Anda lakukan apabila menemui seseorang mengidap Kusta di jalan atau di sebuah Rumah Sakit? Respon utama yang terbersit di benak orang-orang umumnya adalah menghindari, takut, merasa jijik, najis, dan lain sebagainya karena alasan takut tertular. Bahkan sebagian masyarakat masih terpatri pada stigma bahwa Kusta atau Lepra ini merupakan sebuah kutukan dari Tuhan dan juga penyakit keturunan. Karena informasi yang tidak lengkap ataupun pemikiran yang salah tersebut, maka pasien Kusta biasanya tidak hanya menghadapi permasalahan dari segi medis saja, tetapi juga menghadapi masalah psikososial. Bahkan permasalahan Kusta ini dapat meluas sampai permasalahan sosial ekonomi, budaya, keamanan, dan ketahanan sosial. Lalu sebenarnya apakah Kusta itu? Benarkah anggapan masyarakat mengenai Kusta? Berikut Liputan Khusus Tim eHealth mengenai Kusta.

Sejarah Singkat Kusta

Kusta berasal dari kata kustha di bahasa Sansekerta, yang berarti kumpulan gejala-gejala kulit secara umum. Penderita Kusta sebenarnya telah ditemukan sejak tahun 600 Sebelum Masehi. Namun, kuman penyebab penyakit Kusta, yakni Mycobacterium leprae,

ditemukan pertama kali oleh sarjana dari Norwegia GH Armauer Hansen pada tahun 1873, maka dari itu Kusta ini dikenal juga dengan nama Morbus Hansen, sesuai dengan penemu kuman penyebab kusta tersebut.

Penyakit ini diduga berasal dari Afrika dan Asia tengah dan kemudian tersebar melalui perpindahan penduduk di beberapa belahan dunia, penyebaran penyakit tersebut umumnya dibawa oleh para pedagang yang melintasi batas negara. Sedangkan Kusta masuk ke Indonesia ini melalui para pedagang dan penyebar agama sekitar abad ke IV-V oleh orang India.

Hari Kusta

Penyakit Kusta juga diperingati sebagai Hari Kusta Sedunia (World Leprosy Day), yang awalnya di inspirasi oleh seorang wartawan berkebangsaan Perancis yang benama Raoul Fallereau. Wartawan tersebut juga mengabdikan dirinya untuk memperjuangkan nasib penderita Kusta selama 30 tahun. Raoul berjuang untuk menghilangkan stigma sosial di masyarakat. Sampai dengan tahun 1955, terdapat 150 radio dari 60 negara yang

menyiarkan kampanye pemberantasan Kusta. Peristiwa yang terjadi pada akhir minggu bulan Desember tahun 1955 ini ditetapkan sebagai Hari Kusta Sedunia.

Sementara itu, di sejumlah negara-negara Asia termasuk Indonesia, peringatan Hari Kusta Sedunia diperingati pada minggu akhir bulan Januari sebagai penghormatan terhadap jasa-jasa Mahatma Gandhi yang meninggal diakhir bulan Januari tersebut. Mahatma gandhi adalah tokoh pejuang India yang menaruh perhatian yang sangat besar kepada penderita Kusta, khususnya di India.

Sejauh ini Indonesia memiliki pasien Kusta terbanyak setelah India, Brazil dan Myanmar. Namun untuk Kota Surabaya sendiri, penyakit ini masih dalam kategori rendah.

Berdasarkan data dari Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Surabaya, jumlah kasus baru Kusta yang terdata pada tahun 2008 lalu sebanyak 159 pasien untuk jenis Kusta basah atau MB, sedangkan 5 orang lainnya mengidap jenis Kusta kering. Karena penyakit Kusta merupakan penyakit dengan penyembuhan jangka panjang, maka beberapa diantara pasien tersebut merupakan pasien lama yang sedang menjalani pengobatan. Untuk jumlah secara keseluruhan, jumlah pasien kusta tahun 2008 kemarin adalah sebanyak 196 untuk Kota Surabaya.

Dijelaskan oleh dr. Ina Aniati, Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Surabaya, bahwa umumnya pasien yang mengidap Kusta di kota metropolis ini kebanyakan penduduk musiman yang berasal dari luar kota. Penurunan kasus Kusta di Surabaya sendiri tidak terlalu signifikan.

”Biasanya jumlah Kusta turun pada saat awal-awal pelatihan petugas Puskesmas

(mengenai penyakit Kusta, Red) saja, karena jarangnya kasus tersebut (di Surabaya, Red) maka sering terlupa oleh orang-orang,” tambah dokter alumnus Universitas Airlangga ketika ditemui di kantornya.

Penyebab Kusta

Seperti yang telah tertera di atas, Kusta yang merupakan penyakit kronis ini disebabkan oleh infeksi Mycobacterium leprae (M.leprae). Kuman ini adalah kuman aerob,

berbentuk batang dengan ukuran 1-8 μ, lebar 0,2 – 0,5 μ, sifatnya tahan asam sehingga tidak mudah untuk diwarnai. M.leprae biasanya berkelompok dan ada pula yang tersebar satu-satu. Kuman ini hidup dalam sel terutama jaringan yang bersuhu dingin dan tidak dapat dikultur dalam media buatan.

Masa belah diri kuman kusta ini memerlukan waktu yang sangat lama dibandingkan dengan kuman lain, yaitu 12-21 hari. Sehingga masa tunas pun menjadi lama, yaitu sekitar 2–5 tahun.

Kuman Kusta ini pertama kali menyerang saraf tepi, yang selanjutnya dapat menyerang kulit, mukosa mulut, saluran nafas bagian atas, sistem retikuloendotelial, mata, otot, tulang dan juga testis, kecuali susunan saraf pusat. Kusta yang merupakan penyakit menahun ini dalam jangka panjang dapat menyebabkan anggota tubuh penderita tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Penderita Kusta kebanyakan dari masyarakat ekonomi menengah kebawah yang kurang atau belum memahami arti penting dari kebersihan lingkungan. ”Tentu saja kebersihan lingkungan pun menjadi faktor lain penyebab Kusta, selain kuman,” ungkap Prof. dr. Jusuf Barakbah, SpKK, salah seorang dokter spesialis penyakit Kulit Kelamin di Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya saat dikonfirmasi melalui telepon. Ia menambahkan bahwa terlebih bagi mereka yang tinggal di daerah kumuh dan terbatas akan fasilitas air bersih.

Sehingga, setelah kita mengetahui faktor penyebab Kusta, maka anggapan masyarakat bahwa Kusta adalah penyakit kutukan Tuhan dan penyakit keturunan adalah salah.

Jenis Kusta

Dari sisi medis, Kusta diklasifikasikan berdasarkan banyak faktor, hal tersebut bertujuan untuk mempermudah cara penanganan dari penyakit kulit ini. Namun, pada umumnya Kusta terbagi menjadi dua, yakni kusta pausibasilar (PB) atau kusta tipe kering dan kusta multibasilar (MB) atau kusta tipe basah.

Kusta Pausibasilar (PB) Tanda-tandanya:

Bercak putih seperti panu yang mati rasa, artinya bila bercak putih tersebut disentuh dengan kapas, maka kulit tidak merasakan sentuhan tersebut.

Permukaan bercak kering dan kasar Permukaan bercak tidak berkeringat

Batas (pinggir) bercak terlihat jelas dan sering ada bintil-bintil kecil.

Kusta tipe kering ini kurang/tidak menular, namun apabila tidak segera diobati akan menyebabkan cacat. Umumnya, orang mengira bercak putih seperti tanda-tanda di atas adalah panu biasa, sehingga pemeriksaan pun tidak segera dilakukan sebelum akhirnya orang tersebut telah mengalami Kusta pada level lebih lanjut. Sehingga, pemeriksaan dan pengobatan semenjak dini ke Puskesmas atau pun Rumah Sakit terdekat pun sangat dianjurkan. Pengobatan kusta tipe PB ini cenderung lebih sebentar daripada tipe basah. Kusta Multibasilar (MB)

Tanda-Tandanya:

Bercak putih kemerahan yang tersebar satu-satu atau merata diseluruh kulit badan. Terjadi penebalan dan pembengkakan pada bercak.

Pada permukaan bercak, sering ada rasa bila disentuh dengan kapas.

Pada permulaan tanda dari tipe kusta basah sering terdapat pada cuping telinga dan muka.

Kusta tipe basah ini dapat menular, maka bagi yang menderita penyakit tipe kusta tipe basah ini harus berobat secara teratur sampai selesai seperti yang telah ditetapkan oleh dokter. Namun, umumnya kendala yang dihadapi adalah pasien tidak mentaati resep dokter, sehingga selain mereka tidak menjadi lebih baik, mereka pun akan resisten terhadap obat yang telah diberikan.

Untuk Kusta MB ini menular lewat kontak secara langsung dan lama. ”Penularan terjadi apabila seseorang kontak dengan pasien sangat dekat dan dalam jangka panjang,” dr. Ina kembali menjelaskan. Sehingga bagi pasien kusta MB harus segera melakukan

pengobatan, dan melakukan penyembuhan secara teratur. Cacat Kusta

Apabila kita mendengar kata Kusta, salah satu hal yang terbersit dalam pikiran kita adalah penyakit yang dapat menyebabkan cacat bagian tubuh lebih lagi pada mutilasi beberapa bagian tubuh tertentu. Seperti halnya penyakit lain, cacat tubuh tersebut sebenarnya dapat dicegah apabila diagnosis dan penanganan penyakit dilakukan semenjak dini. Demikian pula diperlukan pengetahuan berbagai hal yang dapat

menimbulkan kecacatan dan pencegahan kecacatan, sehingga tidak menimbulkan cacat tubuh yang tampak menyeramkan.

Menurut WHO (1980) batasan istilah dalam cacat Kusta adalah:

1. Impairment: segala kehilangan atau abnormalitas struktur atau fungsi yang bersifat psikologik, fisiologik, atau anatomik, misalnya leproma, ginekomastia, madarosis, claw hand, ulkus, dan absorbsi jari.

2. Dissability: segala keterbatasan atau kekurangmampuan (akibat impairment) untuk melakukan kegiatan dalam batas-batas kehidupan yang normal bagi

manusia. Dissability ini merupakan objektivitas impairment, yaitu gangguan pada tingkat individu termasuk ketidakmampuan dalam aktivitas sehari-hari, misalnya memegang benda atau memakai baju sendiri.

3. Handicap: kemunduran pada seorang individu (akibat impairment atau disability) yang membatasi atau menghalangi penyelesaian tugas normal yang bergantung pada umur, seks, dan faktor sosial budaya. Handicap ini merupakan efek penyakit kusta yang berdampak sosial, ekonomi, dan budaya.

4. Deformity: kelainan struktur anatomis

5. Dehabilitation: keadaan/proses pasien Kusta (handicap) kehilangan status sosial secara progresif, terisolasi dari masyarakat, keluarga dan teman-temannya. 6. Destitution: dehabilitasi yang berlanjut dengan isolasi yang menyeluruh dari

Jenis Cacat Kusta

Cacat yang timbul pada penyakit Kusta dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu:

1. Kelompok pada cacat primer, ialah kelompok cacat yang disebabkan langsung oleh aktivitas penyakit, terutama kerusakan akibat respons jaringan terhadap kuman Kusta.

2. Kelompok cacat sekunder, cacat sekunder ini terjadi akibat cacat primer, terutama akibat adanya kerusakan saraf (sensorik, motorik, otonom). Kelumpuhan motorik menyebabkan kontraktur sehingga dapat menimbulkan gangguan mengenggam atau berjalan, juga memudahkan terjadinya luka. Kelumpuhan saraf otonom menyebabkan kulit kering dan elastisitas berkurang. Akibatnya kulit mudah retak-retak dan dapat terjadi infeksi sekunder.

Pencegahan Cacat Pada Kusta

Pencegahan cacat Kusta jauh lebih baik dan lebih ekonomis daripada

penanggulangannya. Pencegahan ini harus dilakukan sedini mungkin, baik oleh petugas kesehatan maupun oleh pasien itu sendiri dan keluarganya. Di samping itu perlu

mengubah pandangan yang salah dari masyarakat, antara lain bahwa Kusta identik dengan deformitas atau disability.

Upaya pencegahan cacat terdiri atas:

1. Untuk Upaya pencegahan cacat primer, meliputi: o diagnosis dini

o pengobatan secara teratur dan akurat o diagnosis dini dan penatalaksanaan reaksi 2. Upaya pencegahan sekunder, meliputi:

o Latihan fisioterapi pada otot yang mengalami kelumpuhan untuk mencegah terjadinya kontraktur

o Bedah rekonstruksi untuk koreksi otot yang mengalami kelumpuhan agar tidak mendapat tekanan yang berlebihan

o Bedah septik untuk mengurangi perluasan infeksi, sehingga pada proses penyembuhan tidak terlalu banyak jaringan yang hilang

o Perawatan mata, tangan dan atau kaki yang anestesi atau mengalami kelumpuhan otot.

Prinsip yang penting pada perawatan sendiri untuk pencegahan cacat kusta adalah: o pasien mengerti bahwa daerah yang mati rasa merupakan tempat risiko

terjadinya luka

o pasien harus melindungi tempat risiko tersebut (dengan kaca mata, sarung tangan, sepatu, dll)

o pasien mengetahui penyebab luka (panas, tekanan, benda tajam dan kasar) o pasien dapat melakukan perawatan kulit (merendam, menggosok,

melumasi) dan melatih sendi bila mulai kaku

o penyembuhan luka dapat dilakukan oleh pasien sendiri dengan

membersihkan luka, mengurangi tekanan pada luka dengan cara istirahat

Penularan Kusta

Sampai saat ini penyebab penularan penyakit Kusta yang pasti masih belum diketahui, namun para ahli mengatakan bahwa penyakit Kusta dapat ditularkan melalui saluran pernafasan dan juga melalui kulit.

Walau tidak terdapat hukum-hukum pasti penularan Kusta ini, perlu diketahui bahwa jalan keluar dari kuman Kusta ini adalah melalui selaput lendir hidung penderita. Namun ada beberapa artikel yang menyatakan bahwa penularan Kusta ini melalui sekret hidung penderita yang telah mengering dimana basil dapat hidup 2 -7 hari. Cara penularan lain yang umumnya diungkapkan adalah melalui kulit ke kulit, namun dengan syarat tertentu. Karena tidak semua sentuhan kulit ke kulit itu dapat menyebabkan penularan.

Sampai saat ini masih belum ditemukan vaksinasi terhadap Kusta, namun berdasarkan beberapa sumber, dikatakan bahwa apabila kuman Kusta tersebut masih utuh bentuknya maka memiliki kemungkinan penularan lebih besar daripada bentuk kuman yang telah hancur akibat pengobatan. Sehingga, perlu ditekankan bahwa pengobatan merupakan jalan untuk mencegah penularan penyakit Kusta ini.

Tujuan utama adanya upaya penanggulangan Kusta adalah memutus mata rantai penularan untuk menurunkan insiden penyakit, mengobati, dan menyembuhkan penderita, serta mencegah timbulnya cacat. Salah satu cara penanggulangan penyakit Kusta yang telah lama dilaksanakan adalah melalui program MDT (Multi Drug Therapy). Program MDT ini dimulai pada tahun 1981, yaitu ketika Kelompok Studi Kemoterapi WHO secara resmi mengeluarkan rekomendasi pengobatan Kusta dengan rejimen

kombinasi yang selanjutnya dikenal sebagai rejimen MDT-WHO. Rejimen ini terdiri atas kombinasi obat-obat dapson, rifampisin, dan klofazimin. Selain untuk mengatasi

resistensi dapson yang semakin meningkat, penggunaan MDT dimaksudkan juga untuk mengurangi ketidaktaatan penderita dan menurunkan angka putus-obat (drop-out rate) yang cukup tinggi pada masa monoterapi dapson. Di samping itu diharapkan juga MDT dapat mengeliminasi persistensi kuman Kusta dalam jaringan. Namun dalam pelaksanaan program MDT-WHO ada beberapa masalah yang timbul, yaitu adanya persister,

resistensi rifampisin dan lamanya pengobatan terutama untuk kusta MB.

Terdapat juga beberapa metode penanggulangan Kusta, yakni metode pemberantasan dan pengobatan, metode rehabilitasi yang terdiri dari rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, rehabilitasi karya dan metode pemasyarakatan yang merupakan tujuan akhir dari rehabilitasi, dimana penderita dan masyarakat membaur sehingga tidak ada kelompok tersendiri. Ketiga metode tersebut merupakan suatu sistem yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.

Seperti yang telah diungkapkan di atas, bahwa penyakit Kusta bukan hanya permasalahan medis saja, namun menyangkut psikis, sosial, budaya, bahkan ekonomi. Anggapan salah mengenai penyakit Kusta tidak akan membantu terputusnya mata rantai penularan kusta. Namun, melalui dukungan dan himbauan kepada pasien tersebut lah yang akan

meminimalisir jumlah pasien kusta di satu wilayah.

”Segera temui dokter sesaat setelah menemui bercak putih di kulit dan mati rasa,” himbau Prof dr. Jusuf Barakbah, SpKK. Hal tersebut juga diungkapkan oleh dr. Ina Aniati, bahwa pasien tidak perlu bingung atau malu untuk memeriksakan dirinya ketika mencurigai ada bercak putih mati rasa di kulit. Seluruh Puskesmas, terutama di Kota Surabaya, dapat melayani permasalahan tersebut. Semakin dini diatasi maka semakin kecil kemungkinan penularan. Kusta tidak menular, apabila kita peduli dan memiliki niat kuat untuk

menanggulanginya.(fie)

LAPORAN KASUS

SMF PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN I.IDENTITAS PENDERITA

1. Keluhan Utama

Bercak kemerahan pada pipi dan tidak terasa raba 1. Riwayat Penyakit Sekarang

Sejak 2 tahun yang lalu, penderita mengeluh munculnya bercak kemerahan pada punggung, timbul mendadak dan terasa gatal. Karena dianggap sebagai panu, penderita membiarkannya. Tidak lama kemudian muncul bercak yang sama di bagian dada dan tangan. Gatal namun tidak terasa nyeri. Selain itu muncul benjolan pada cuping telinga kiri. Lama-kelamaan bercak menajdi semakin banyak dan penderita mengeluh tidak dapat merasakan apa-apa ketika bercak tersebut disentuh. Penderita kemudian berobat ke RSUD Balung dan dibilang sakit kulit. Penderita diberi obat kapsul 3 macam dan pil 2 macam. Penderita lupa nama obatnya. Setelah minum obat tersebut, penderita merasa sakitnya berkurang. Karena merasa sudah sembuh, penderita menghentikan minum obat dan tidak kontrol. Sekitar 1 bulan yang lalu muncul bercak kemerahan di leher dan bercak putih di kaki disertai dengan bengkak pada punggung kaki kanan. Kemudian Pasien berobat ke Puskesmas Lojejer dan diberi obat satu grenjeng warna putih dan coklat diminum 1x perhari. Semakin lama bercak menjadi semakin banyak dan pasien mengeluh kulitnya terasa tebal. Karena merasa takut, penderita akhirnya berobat ke RSUD dr. SOEBANDI Jember.

1. Riwayat Penyakit Dahulu

Pasien tidak pernah sakit seperti ini sebelumnya. 1. Riwayat Penyakit Keluarga

Keluarga yang tinggal bersama pasien saat ini tidak ada yang menderita penyakit seperti ini.

Pernah berobat ke RSUD Balung dan Puskesmas namun pasien tidak tahu nama obatnya.

1. Riwayat Alergi

Pasien tidak punya riwayat alergi obat maupun makanan, dan pasien tidak pernah melakukan pemeriksaan alergi sebelumnya.

III.PEMERIKSAAN FISIK 1. Status Generalis

Kesadaran: komposmentis Keadaan Umum: baik

Kepala/Leher: dalam batas normal Thorak

Cor: S1S2 tunggal, lain-lain dalam batas normal

Pulmo: Vesikuler, Rh-/-, Wh -/-, lain-lain dalam batas normal Abdomen: Soepel, bising usus (+), lain-lain dalam batas normal Ekstremitas: dalam batas normal

Genitalia: dalam batas normal 1. Status Lokalis

Regio Effloresensi

Fasialis Makula hiperpigmentasi dengan hipoanestesi,

batas tegas, plakat, permukaan halus Auricularis Cuping telinga menebal, iktiosis, simetris

Torakalis Makula hiperpigmentasi, numular, batas tegas, menyebar, hipoanestesi

Amtebrachii dextra/sinistra et dosrum manus

Makula hiperpigmentasi dengan hipoanestesi, numular sampai plakat, batas tegas, iktiosis, skuama kasar

Cruris Oedema, eritematus, hangat pada perabaan,

iktiosis

Dorsum et plantar pedis Oedema eritematus, iktiosis, ulserasi Pemeriksaan Tambahan

Pemeriksaan saraf tepi

N. Auricularis magnus: menebal D/S (+), nyeri D/S (-) N. Ulnaris: menebal D/S (-), nyeri D/S (-)

N. Peroneus lateralis: menebal D/S (-), nyeri D/S (-) Fungsi saraf tepi

a.Sensorik

Sensasi raba: terganggu di dalam lesi dan tidak di luar lesi Sensasi nyeri: terganggu pada lesi

Sensasi suhu: terganggu di dalam lesi b.Motorik

Mata: lagoftalmus (+)

Ekstremitas superior: tahanan sedang Ekstremitas inferior: tahanan sedang

c.Otonom

Kulit tampak kering dan retak-retak (fisura), ekstremitas inferior tampak oedema Pemeriksaan komplikasi

R. Fasialis: Fascies leonina (-), madarosis (-), saddle nose (-), lagoftalmus (+) Pemeriksaan bakteriologis

BI = +2,MI= -IV.RESUME

Sejak 2 tahun yang lalu pasien mengeluh bercak kemerahan, berawal dari punggung yang kemudian menjalar ke seluruh tubuh. Pasien merasa pada bercak tersebut terasa menebal dan tidak terasa apa-apa ketika disentuh. Kaki bengkak berwarna merah kehitaman, terasa nyeri pada punggung kaki dan pada telapak kaki terasa tebal. Pada pemeriksaan di regio pedis didapatkan oedema eritematus pada dorsum pedis dan ulserasi pada plantar pedis. Pada seluruh tubuh didapatkan makula hiperpigmentasi, batas tegas, sentral healing (-), tepi sedikit meninggi, iktiosis dan terdapat penebalan cuping telinga bilateral. Pada pemeriksaan tambahan didapatkan tes sensibilitas (-) penebalan N. Aurikularis magnus. Bakteriologi indeks +2 dan morfologi indeks (-).

V.DIAGNOSIS BANDING 1. Ptiriasis alba

2. Ptiriasis rosea VI.DIAGNOSIS KERJA

Morbus Hansen tipe Multibasiler VII.PENATALAKSANAAN

a.Menjelaskan pada pasien bahwa penyakit ini bisa disembuhkan, tetapi pengobatan akan berlangsung lama, antara 12-18 bulan, untuk itu pasien harus rajin mengambil obat di puskesmas dan tidak boleh putus obat.

b.Jika dalam masa pengobatan, tiba-tiba badan pasien menjadi demam, nyeri di seluruh tubuh, disertai bercak-bercak kemerahan, maka harus segera mencari pertolongan ke saranan pelayanan kesehatan.

c.Penyakit ini mengganggu syaraf sehingga mungkin akan terjadi kecacatan jika tidak ada tindakan pencegahan. Pencegahan

oCuci tangan dan kaki setiap sesudah bekerja dengan sabun, terutama yang banyak mengandung pelembab, bukan detergen.

oRendam jari kaki/tangan sekitar 20 menit dengan air dingin. Apabila kulit sudah lembut, gosok kaki dengan busa agar kulit kering terkelupas.

oUntuk menambah kelembaban dapat diolesin minyak (baby oil).

oSecara teratur periksa kaki, apakah ada luka, kemerahan atau nyeri dan segera mencari pertolongan medis.

oProteksi jari tangan dan kaki, misalnya memakai sepatu, hindari berjalan jauh atau menghindari bersentuhan dengan benda-benda tajam

1. Medikamentosa

Terapi MDT-MB (Rifampisin, Lampren, dan DDS) selama 12-18 bulan. VIII.PROGNOSIS

Pada umumnya baik, hanya jika pasien mampu mengikuti program secara teratur.. REFLEKSI KASUS

PEMERIKSAAN DAN TERAPI MORBUS HANSEN I.SINONIM

Morbus Hansen juga dikenal dengan nama lepra, penyakit kusta, leprosy, Hansen’s disease, dan Hanseniasis.

II.DEFINISI

Penyakit kusta (Penyakit Hansen) adalah infeksi granulomatuosa kronik pada manusia yang menyerang jaringan superfisial, terutama kulit dan saraf perifer (Fauci, 2008). Istilah kusta berasal dari bahasa sansekerta, yakni kushtha berarti kumpulan gejala-gejala kulit secara umum. Penyakit kusta disebut juga Morbus Hansen, sesuai dengan nama yang menemukan kuman yaitu Dr. Gerhard Armauwer Hansen pada tahun 1874 sehingga penyakit ini disebut Morbus Hansen (Zulkifli, 2:2003).

Penyakit kusta adalah salah satu penyakit menular yang menimbulkan masalah yang sangat kompleks. Masalah yang dimaksud bukan hanya dari segi medis tetapi meluas sampai masalah sosial, ekonomi, budaya, keamanan dan ketahanan nasional. Penyakit kusta pada umumnya sering dijumpai di negara-negara yang sedang berkembang sebagai akibat keterbatasan kemampuan negara dalam pemberian pelayanan kesehatan yang baik dan memadai kepada masyarakat. Penyakit kusta sampai saat ini masih ditakuti masyarakat, keluarga termasuk sebagian petugas kesehatan. Hal ini disebabkan masih kurangnya pengetahuan/pengertian, kepercayaan yang keliru terhadap kusta dan cacat yang ditimbulkannya (Hiswani, 1:2001).

III.ETIOLOGI

Mikobakteriae merupakan kelompok bakteri berbentuk basil, bersifat aerob yang tidak membentuk spora. Meskipun mereka tidak terwarnai dengan baik, segera setelah diwarnai mereka mempertahankan dekolorisasi oleh asam atau alkohol, oleh karena itu dinamakan basil “cepat asam” (Brooks, 453:2005). Mycobacterium leprae merupakan agen causal pada lepra. Kuman ini berbentuk batang tahan asam yang termasuk familia

Mycobacteriaeceae atas dasar morfologik, biokimia, antigenik, dan kemiripan genetik dengan mikobakterium lainnya (Isselbacher, 808:1999).

Bentuk bentuk kusta yang dapat kita lihat dibawah mikroskop adalah bentuk utuh, bentuk pecah – pecah ( fragmented ), bentuk granular ( granulated ), bentuk globus dan bentuk clumps. Bentuk utuh , diman dinding selnya masih utuh, mengambil zat warna merata, dan panjangnya biasanya empat kali lebarnya. Bentuk pecah – pecah, dimana dinding selnya terputus sebagian atau seluruhnya dan pengambilan zat warna tidak merata. Bentuk granular, dimana kelihatan seperti titik – titik tersusun seperti garis lurus atau berkelompok. Bentuk globus, dimana beberapa bentuk utuh atau fragmented atau granulated mengandung ikatan atau berkelompok – kelompok. Kelompok kecil adalah kelompok yang terdiri dari 40 – 60 BTA sedangkan kelompok besar adalah kelompok yang terdiri dari 200 – 300 BTA. Bentuk clumps, dimana beberapa bentuk granular membentuk pulau – pulau tersendiri dan biasanya lebih dari 500 BTA (Wahyuni, 4-5:2009).

IV.EPIDEMIOLOGI

4.1 Distribusi Menurut Geografi

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar kasus lepra terjadi pada wilayah dengan iklim tropis.

Berdasarkan data yang diperoleh dari WHO pada akhir tahun 2006 didapatkan jumlah pasien kusta yang teregistrasi sebanyak 224.727 penderita. Dari data tersebut didapatkan jumlah pasien terbanyak dari benua Asia dengan jumlah pasien yang terdaftar sebanyak 116.663 dan dari data didapatkan India merupakan negara dengan jumlah penduduk terkena kusta terbanyak dengan jumlah 82.901 penderita. Namun Micronesia F. S merupakan negara dengan jumlah rata-rata prevalensi per 10.000 penduduk terbanyak di dunia, yaitu dengan 9,64 per 10.000 jumlah penduduk. Sementara Indonesia pada 2006 tercatat memiliki jumlah penderita sebanyak 22.175 (WHO). Pada Poli Kulit dan Kelamin RSUD dr. SOEBANDI, Jember dari tahun 1999 sampai tahun 2001

didapatkan jumlah pasien sebanyak 140 penderita, dengan 74 pasien dengan tipe multibasiler dan 66 kasus dengan tipe pausibasiler (Erlan. J.S. et all, 21:2003).

4.2 Distribusi Menurut Waktu

Seperti terlihat pada tabel di bawah, ada 17 negara yang melaporkan 1.000 atau lebih kasus baru selama tahun 2005. Tujuh belas negara ini memiliki kontribusi 94% dari seluruh kasus baru di dunia (Depkes, 7:2006).

Dari tabel terlihat bahwa secara global terjadi penurunan penemuan kasus baru, akan tetapi sejak tahun 2002 pada berbagai negara terjadi peningkatan kasus baru seperti di Republik Demokrasi Kongo, Indonesia, dan Filipina (Depkes RI, 7:2006)

Tabel Penemuan kasus baru di 17 negara dengan jumlah pasien kusta terbanyak

No. Negara Jumlah kasus baru ditemukan

1993 2002 2003 2004 2005 1 Angola 339 4.727 2.933 2.109 1.877 2 Bangladesh 6.943 9.844 8.712 8.242 7.882 3 Brazil 34.235 38.365 49.206 49.384 38.410 4 China 3.755 1.646 1.404 1.499 1.658 5 D. R. Congo 3.927 5.037 7.165 11.781 10.737 6 Egypt 1.042 1.318 1.412 1.216 1.134 7 Ethiopati 4.090 4.632 5.193 4.787 4.698 8 India 456.000 473.658 367.143 260.063 161.457 9 Indonesia 12.638.740 12.377 14.641 16.549 19.695 10 Madagascar 740 5.482 5.104 3.710 2.709 11 Mozambique 1.930 5.830 5.907 4.266 5.371 12 Myanmar 12.018 7.386 3.808 3.748 3.571 13 Nepal 6.152 13.830 8.046 6.958 6.150 14 Nigeria 4.381 5.078 4.799 5.276 5.024 15 Philippines 3.442 2.479 2.397 2.254 3.130 16 Sri Lanka 944 2.214 1.952 1.995 1.924 17 U.R.Of Tanzania 2.731 6.497 5.279 5.190 4.237 Jumlah 555.307 (94%) 599.945 (97%) 495.074 (96%) 389.027 (95%) 279.664 (94%) Jumlah Global 590.933 620.638 514.718 407.791 296.499 .

4.3 Distribusi Menurut Faktor Manusia a. Etnik atau Suku

Kejadian penyakit kusta menunjukkan adanya perbedaan distribusi dapat dilihat karena faktor geografi. Namun jika diamati dalam satu negara atau wilayah yang sama kondisi lingkungannya ternyata perbedaan distribusi dapat terjadi karena faktor etnik.

Di Myanmar kejadian kusta lepromatosa lebih sering terjadi pada etnik Burma dibandingkan dengan etnik India. Situasi di Malaysia juga mengindikasikan hal yang sama: kejadian kusta lepromatosa lebih banyak pada etnik China dibandingkan etnik Melayu atau India. Demikian pula dengan kejadian di Indonesia etnik Madura dan Bugis lebih banyak menderita kusta dibandingkan etnik Jawa atau Melayu (Depkes RI, 8:2006). b. Faktor Sosial Ekonomi

Sudah diketahui bahwa faktor sosial ekonomi berperan penting dalam kejadian kusta. Hal ini terbukti pada negara-negara di Eropa. Dengan adanya peningkatan sosial ekonomi, maka kejadian kusta sangat cepat menurun, bahkan hilang. Kasus kusta imor pada negara tersebut ternyata tidak menularkan kepada orang yang sosial ekonomi tinggi. Kegagalan kasus kusta impor untuk menularkan pada kasus kedua di Eropa juga disebabkan karena tingkat sosial ekonomi yang tinggi (Depkes RI, 8:2006).

c. Distribusi Menurut Umur

Kebanyakan penelitian melaporkan distribusi penyakit kusta menurut umur berdasarkan prevalensi, hanya sedikit yang berdasarkan insiden, kaena pada saat timbulnya penyakit sangat sulit diketahui. Dengn kata lain kejadian penyakit sering terkait pada umur pada saat timbulnya penyakit. Pada penyakit kronik seperti kusta, informasi berdasarkan data prevalensi dan data umur pada saat timbulnya penyakit mungkin tidak menggambarkan resiko spesifik umur. Kusta diketahui terjadi pada semua umur berkisar antara bayi sampai umur tua (3 minggu sampai lebih dari 70 tahun). Namun yang terbanyak adalah pada usia muda dan produktif (Depkes RI, 8:2006).

d. Distribusi Menurut Jenis Kelamin

Kusta dapat mengenai laki-laki dan perempuan. Menurut catatan sebagian besar negara di dunia kecuali di beberapa negara di Afrika menunjukkan bahwa laki-laki lebih banyak terserang dibandingkan wanita. Relatif rendahnya kejadian kusta pada perempuan kemungkinan karena faktor lingkungan atau faktor biologi. Seperti kebanyakan penyakit menular lainnya, laki-laki lebih banyak terpapar dengan faktor resiko akibat gaya hidupnya (Depkes RI, 8:2006).

4.4 Faktor-faktor yang Menentukan Terjadinya Penyakit Kusta a. Sumber Penularan

Hanya manusia satu-satunya sampai saat ini yang dianggap sebagai sumber penularan walaupun kuman kusta dapat hidup pada armadillo, simpanse, dan pada telapak kaki tikus yang tidak mempunyai kelenjar thymus (Depkes RI, 9:2006).

b. Cara Keluar dari Pejamu (Host)

Mukosa hidung telah lama dikenal sebagai sumber dari kuman. Suatu kerokan hidung dari penderita tipe Lepromatous yang tidak diobati menunjukkan jumlah kuman sebesar 10-10. Dan telah terbukti bahwa saluran napas bagian atas dari penderita tipe Lepromatous merupakan sumber kuman yang terpenting dalam lingkungan (Depkes RI, 9:2006).

c. Cara Penularan

Kuman kusta mempunyai masa inkubasi selama 2-5 tahun, akan tetapi dapat juga bertahun-tahun. Penularan terjadi apabila M. leprae yang utuh (hidup) keluar dari tubuh penderita dan masuk ke dalam tubuh orang lain. Belum diketahui secara pasti bagaimana cara penularan penyakit kusta. Secara teoritis penularan ini dapat terjadi dengan cara kontak yang lama dengan penderita. Penderita yang sudah minum obat sesuai dengan regimen WHO tidak menjadi sumber penularan bagi orang lain (Depkes RI, 10:2006).

d. Cara Masuk ke Pejamu

Tempat masuk kuman kusta ke dalam tubuh pejamu sampai saat ini belum dapat dipastikan. Diperirakan cara masuknya adalah melalui saluran pernapasan bagian atas dan melalui kontak kulit yang tidak utuh (Depkes RI, 10:2006).

e. Pejamu

Hanya sedikit orang yang akan terjangkit kusta setelah kontak dengan penderita, hal ini disebabkan karena adanya imunitas. M. leprae termasuk kuman obligat intraseluler dan sistem kekebalan yang efektif adalah sistem kekebalan seluler. Faktor fisiologik seperti pubertas, menopause, kehamilan, serta faktor infeksi dan malnutrisi dapat meningkatkan perubahan klinis penyakit kusta. Dari studi keluarga kembar didapatkan bahwa faktor genetik mempengaruhi tipe penyakit yang berkembang setelah infeksi (Depkes RI, 10:2009).

Sebagian besar (95%) manusia kebal terhadap kusta, hampir sebagian kecil (5%) dapat ditulari. Dari 5% yang tertular tersebut, sekitar 70% dapat sembuh sendiri dan hanya 30% yang dapat menjadi sakit (Depkes RI, 10:2006).

V.PATOGENESIS

Masuknya M.Leprae ke dalam tubuh akan ditangkap oleh APC (Antigen Presenting Cell) dan melalui dua signal yaitu signal pertama dan signal kedua. Signal pertama adalah tergantung pada TCR- terkait antigen (TCR = T cell receptor) yang dipresentasikan oleh molekul MHC pada permukaan APC sedangkan signal kedua adalah produksi sitokin dan ekspresinya pada permukaan dari molekul kostimulator APC yang berinteraksi dengan ligan sel T melalui CD28. Adanya kedua signal ini akan mengaktivasi To sehingga To akan berdifferensiasi menjadi Th1 dan Th2. Adanya TNF α dan IL 12 akan membantu differensiasi To menjadi Th1 (Wahyuni, 6:2009).

Th 1 akan menghasilkan IL 2 dan IFN γ yang akan meningkatkan fagositosis makrofag( fenolat glikolipid I yang merupakan lemak dari M.leprae akan berikatan

dengan C3 melalui reseptor CR1,CR3,CR4 pada permukaannya lalu akan difagositosis) dan proliferasi sel B. Selain itu, IL 2 juga akan mengaktifkan CTL lalu CD8+.Di dalam fagosit, fenolat glikolipid I akan melindungi bakteri dari penghancuran oksidatif oleh anion superoksida dan radikal hidroksil yang dapat menghancurkan secara kimiawi. Karena gagal membunuh antigen maka sitokin dan growth factors akan terus dihasilkan dan akan merusak jaringan akibatnya makrofag akan terus diaktifkan dan lama kelamaan sitoplasma dan organella dari makrofag akan membesar, sekarang makrofag seudah disebut dengan sel epiteloid dan penyatuan sel epitelioid ini akan membentuk granuloma (Wahyuni, 6-7:2009).

Th2 akan menghasilkan IL 4, IL 10, IL 5, IL 13. IL 5 akan mengaktifasi dari eosinofil. IL 4 dan IL 10 akan mengaktifasi dari makrofag. IL 4akan mengaktifasi sel B untuk menghasilkan IgG4 dan IgE. IL 4 , IL10, dan IL 13 akan mengaktifasi sel mast (Wahyuni, 7:2009).

Signal I tanpa adanya signal II akan menginduksi adanya sel T anergi dan tidak teraktivasinya APC secara lengkap akan menyebabkan respon ke arah Th2. Pada Tuberkoloid Leprosy, kita akan melihat bahwa Th 1 akan lebih tinggi dibandingkan denganTh2 sedangkan pada Lepromatous leprosy, Th2 akan lebih tinggi dibandingkan dengan Th1(Wahyuni, 7:2009).

APC pada kulit adalah sel dendritik dimana sel ini berasal dari sum – sum tulang dan melalui darah didistribusikan ke jaringan non limfoid. Sel dendritik merupakan APC yang paling efektif karena letaknya yang strategis yaitu di tempat – tempat mikroba dan antigen asing masuk tubuh serta organ – organ yang mungkin dikolonisasi mikroba. Sel denritik dalam hal untuk bekerja harus terlebih dulu diaktifkan dari IDC menjadi DC. Idc akan diaktifkan oleh adanya peptida dari MHC pada permukaan sel, selain itu dengan adanya molekul kostimulator CD86/B72, CD80/B7.1, CD38 dan CD40. Setelah DC matang, DC akan pindah dari jaringan yang inflamasi ke sirkulasi limfatik karena adanya ekspresi dari CCR7 ( reseptor kemokin satu – satunya yang diekspresikan oleh DC matang). M. Leprae mengaktivasi DC melalui TLR 2 – TLR 1 heterodimer dan diasumsikan melalui triacylated lipoprotein seperti 19 kda lipoprotein. TLR 2

polimorfisme dikaitkan dengan meningkatnya kerentanan terhadap leprosy (Wahyuni, 8:2009).

5.1 Patogenesis Kerusakan Saraf pada Pasien Kusta

M.Leprae memiliki bagian G domain of extracellular matriks protein laminin 2 yang akan berikatan dengansel schwaan melalui reseptor dystroglikan lalu akan mengaktifkan MHC kelas II setelah itu mengaktifkan CD4+. CD4+ akan mengaktifkan Th1 dan Th2 dimana Th1 dan Th2 akan mengaktifkan makrofag. Makrofag gagal memakan M. Leprae akibat adanya fenolat glikolipid I yang melindunginya di dalam makrofag. Ketidakmampuan makrofag akan merangsang dia bekerja terus – menerus untuk menghasilkan sitokin dan GF yang lebih banyak lagi. Sitokin dan GF tidak mengenelai bagian self atau nonself sehingga akan merusak saraf dan saraf yang rusak akan diganti dengan jaringan fibrous sehingga terjadilah penebalan saraf tepi. Sel schwann merupakan APC non professional (Wahyuni, 8:2009).

5.2 Patogenesis reaksi Kusta

Reaksi kusta adalah suatu episode akut dalam perjalan kronis penyakit kusta yang dianggap sebagai suatu kelaziman atau bagian dari komplikasi penyakit kusta. Ada dua tipe reaksi dari kusta yaitu reaksi kusta tipe I dan reaksi kusta tipe II. Reaksi kusta tipe I sering disebut reaksi lepra non nodular merupakan reaksi hipersensitifitas tipe IV ( Delayed Type Hipersensitivity Reaction ). Reaksi tipe I sering kita jumpai pada BT dan BL. M. Leprae akan berinteraksi dengan limfosit T dan akan mengakibatkan perubahan sistem imunitas selluler yang cepat. Hasil dari reaksi ini ada dua yaitu upgrading reaction / reversal reaction , dimana terjadi pergeseran ke arah tuberkoloid ( peningkatan sistem imunitas selluler) dan biasanya terjadi pada respon terhadap terapi, dan downgrading, dimana terjadi pergeseran ke arah lepromatous ( penurunan sistem imunitas selluler) dan biasanya terjadi pada awal terapi (Wahyuni, 8:2009).

Reaksi kusta tipe II adalah hipersensitivitas humoraltepatnya hipersensitivitas tipe III. Reaksi tipe dua sering juga disebut eritema nodosum lepromatous. Reaksi ini sering terjadi pada pasien LL. M. Lepraeakan berinteraksi dengan antibodi membentuk

kompleks imun dan mengendap pada pembuluh darah. Komplemen akan berikatan pada komples imun dan merangsang netrofil untuk menghasilkan enzim lisosom. Enzim lisosom akan melisis sel (Wahyuni, 8:2009).

VI.Gambaran Klinis

Keluhan utama biasanya sebagai akibat kelainan saraf tepi, yang dalam hal ini dapat berupa bercak pada kulit yang mati rasa, rasa tebal, kesemutan, kelemahan otot-otot dan kulit kering akibat gangguan pengeluaran kelenjar keringat. Gejala klinis yang terjadi dapat berupa kelainan pada saraf tepi, kulit, rambut, otot, tulang, mata, dan testis.

Klasifikasi kusta menurut Ridley dan Jopling: 1. Tipe Tuberkuloid (TT)

Lesi ini mengenai baik kulit maupun syaraf, jumlah lesi bisa satu atau beberapa, dapat berupa makula atau plakat yang berbatas jelas dan pada bagian tengah dapat ditemukan lesi yang regresi atau central healing. Permukaan lesi dapat bersisik dengan tepi yang meninggi, bahkan dapat menyerupai gambaran psoriasis atau tinea sirsinata. Dapat disertai penebalan saraf perifer yang biasanya teraba, kelemahan otot, dan sedikit rasa gatal. Tidak adanya kuman merupakan tanda terdapatnya respon imun pejamu yang adekuat terhadap kuman kusta.

2. Tipe Borderline Tuberkuloid (BT)

Lesi pada tipe ini menyerupai tipe TT, yakni berupa makula atau plakat yang sering disertai lesi satelit di tepinya. Jumlah lesi dapat satu atau beberapa, tetapi gambaran hipopigmentasi, kekeringan kulit atau skuama tidak sejelas tipe TT. Adanya gangguan saraf tidak seberat tipe TT dan biasanya asimetris. Lesi satelit biasanya ada dan terletak dekat saraf perifer yang menebal.

Merupakan tipe yang paling tidak stabil, disebut juga sebagai bentuk dismorfik dan jarang dijumpai. Lesi sangat bervariasi, dapat berbentuk makula infiltratif, permukaan lesi dapat mengkilap dan batas lesi kurang jelas. Ciri khasnya adalah lesi punched out, yaitu, suatu lesi hipopigmentasi dengan bagian tengah oval dan berbatas jelas.

4. Tipe Borderline Lepromatosus (BL)

Secara klasik lesi dimulai dengan makula, awalnya sedikit dan dengan cepat menyebar ke seluruh badan. Walaupun masih kecil, papul dan nodul lebih tegas dengan distribusi lesi yang hampir simetris dan beberapa nodul nampaknya melekuk pada bagian tengah. Lesi bagian tengah sering tampak normal dengan infiltrasi di pinggir dan beberapa tampak seperti punched out. Tanda-tanda kerusakan saraf lebih cepat muncul dibandingkan dengan tipe LL.

5. Tipe Lepromatous Leprosy

Jumlah lesi pada tipe ini sangat banyak, simetris, permukaan halus, lebih eritematus, berkilap, berbatas tidak tegas, dan pada stadium dini tidak ditemukan anestesi dan anhidrosis. Distribusi lesi khas, yakni di daerah wajah, mengenai dahi, pelipis, dagu, cuping telinga; sedangkan di badan mengenai bagian badan yang dingin, seperti lengan, punggung tangan, dan ekstensor tungkai. Pada stadium lanjut, tampak penebalan kulit yang progresif, cuping telinga menebal, facies leonina, madarosis, iritis, keratitis, deformitas pada hidung, pembesaran kelenjar limfe, dan orkitis yang selanjutnya dapat menjadi atrofi testis.Kerusakan saraf yang luas menyebabkan gejala stocking and glove anesthesia dan pada stadium lanjut serabut-serabut saraf perifer mengalami degenerasi hialin atau fibrosis yang menyebabkan anastesi dan pengecilan otot tangan dan kaki. Klasifikasi menurut Ridley dan Jopling

Sifat Lepromatous Leprosy (LL)

Borderline

Lepromatous (BL) Mid Borderline (BB) Lesi

Difus, Papul, Nodul (Kubah), Punched Out Jumlah

Tidak terhitung, praktis tidak ada kulit sehat

Sukar dihitung, masih ada kulit sehat

Dapat dihitung, kulit sehat jelas ada

Distribusi Simetris Hampir Simetris Asimetris

Permukaan Halus Berkilat Halus Berkilat Agak Kasar/berkilat

Batas Tidak Jelas Agak Jelas Agak Jelas

Anastesia Biasanya Tak Jelas Tak Jelas Lebih Jelas

BTA

Lesi Kulit Banyak (ada globus) Banyak Agak Banyak

Sekret Hidung Banyak (ada globus) Biasanya Negatif Negatif

Tes Lepromin Negatif Negatif Biasanya Negatif Namun ada juga tipe kusta yang tidak termasuk dalam klasifikasi Ridley dan Jopling, tetapi diterima secara luas oleh para ahli kusta, yaitu tipe Intermediate (I). Lesi biasanya berupa makula hipopigmentasi dengan sedikit sisik dan kulit disekitarnya normal. Lokasi biasanya di bagian ekstensor ekstremitas, bokong atau muka, kadang-kadang dapat ditemukan makula hipostesia atau sedikit penebalan saraf.

Deformitas dapat terjadi pada kusta. Pada kusta sesuai patofisiologinya ada dua yaitu primer dan sekunder. Deformitas primer sebagai akibat langsung oleh granuloma yang terbentuk sebagai reaksi terhadap M.leprae, yang mendesak dan merusak jaringan disekitarnya, yaitu kulit, mukosa traktus respiratorius atas, tulang – tulang jari, dan wajah. Deformitas sekunder terjadi sebagai akibat kerusakan saraf, umumnya deformitas diakibatkan keduanya, tetapi terutama karena kerusakan saraf.

Gejala kerusakan saraf pada nervus ulnaris adalah anestesia pada ujung jari anterior kelingking dan jari manis, clawing kelingking dan jari manis, dan atrofi hipotenar dan otot interoseus serta kedua otot lumbrikalis medial. Pada N.medianus adalah anestesia pada ujung jari bagian anterior ibu jari, telunjuk, dan jari tengah, tidak mampu aduksi ibu jari, clawing ibu jari, telunjuk, dan jari tengah, ibu jari kontraktur, dan juga atrofi otot tenar dan kedua otot lumbrikalis lateral. Pada N.radialis adalah anestesi dorsum manus, serta ujung proksimal jari telunjuk, tangan gantung (wrist drop) dan tak mampu ekstensi jari – jari atau pergelangan tangan. Pada N. Poplitea lateralis adalah anestesi tungkai bawah, bagian lateral dan dorsum pedis, kaki gantung (foot drop) dan

kelemahan otot peroneus. Pada N.tibialis posterior adalah anestesi telapak kaki, claw toes , dan paralisis otot intrinsik kaki dan kolaps arkus pedis. Pada N. Fasialis adalah cabang temporal dan zigomatik menyebabkan lagoftalmus dan cabang bukal, mandibular serta servikal menyebabkan kehilangan ekspresi wajah dan kegagalan mengatupkan bibir. Pada N.trigeminus adalah anestesi kulit wajah, kornea dan konjungtiva mata.

Kerusakan mata pada kusta dapat primer dan sekunder. Primer mengakibatkan alopesia pada alis mata dan bulu mata, juga dapat mendesak jaringan mata lainnya. Sekunder disebabkan oleh rusaknya N.fasialis yang dapat membuat paralisis N.orbitkularis palpebrarum sebagian atau seluruhnya, mengakibatkan lagoftalmus yang selanjutnya, menyebabkan kerusakan bagian – bagian mata lainnya. Secara sendirian atau bersama – sama akan menyebabkan kebutaan.

Infiltrasi granuloma ke dalam adneksa kulit yang terdiri atas jaringan keringat, kelenjar palit, dan folikel rambut dapat mengakibatkan kulit kering dan alopesia. Pada tipe lepromatous dapat timbul ginekomastia akibat gangguan keseimbangan hormonal dan oleh karena infiltrasi granuloma pada tubulus seminiferus testis.

Kusta histioid, merupakan variasi lesi pada tipe lepromatous yang titandai dengan adanya nodus yang berbatas tegas, dapat juga berbentuk nodus yang berbatas tegas, dapat juga berbentuk plak. Bakterioskopik positif tinggi. Umumnya timbul sebagai kasus relapse sensitive atau relape resistent. Relapse sensitive terjadi, bila penyakit kambuh setelah menyelesaikan pengobatan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dapat terjadi oleh karena kuman yang dorman aktif kembali atau pengobatan yang diselesaikan tisak adekuat, baik dosis maupun lama pemberiannya.

Gejala pada reaksi kusta tipe I adalah perubahan lesi kulit, demam yang tidak begitu tinggi, gangguan konstitusi, gangguan saraf tepi, multiple small satellite skin makulopapular skin lesion dan nyeri pada tekan saraf. Reaksi kusta tipe I dapat dibedakan atas reaksi ringan dan berat.

Pada reaksi kusta tipe II adalah neuritis, gangguan konstitusi, dan komplikasi organ tubuh. Reaksi kusta tipe II juga dapat dibedakan atas reaksi ringan dan berat.

Fenomena lucio berupa plak atau infiltrat difus, merah muda, bentuk tidak teratur, dan nyeri. Lesi lebih berat tampak lebih eritematosa, purpura, bula, terjadi nekrosis dan ulserasi yang nyeri. Lesi lambat sembuh dan terbentuk jaringan parut. Dari hasil histopatologi ditemukan nekrosis epidermal iskemik, odem, proliferasi endotelial pembuluh darah dan banyak basil M.leprae di endotel kapiler.

Eritema nodosum lepromatous (ENL), timbul nodul subkutan yang nyeri tekann dan meradang, biasanya dalam kumpulan. Setiap nodul bertahan selama satua atau dua minggu tetapi bisa timbul kumpulan nodul baru. Dapat terjadi demam, limfadenopati, dan athralgia.

VII.Pemeriksaan Pasien

Inspeksi pasien dapat dilakukan dengan penerangan yang baik, lesi kulit juga harus diperhatikan dan juga dilihat kerusakan kulit. Palpasi dan pemeriksaan dengan menggunakan alat – alat sederhana yaitu jarum untuk rasa nyeri, kapas untuk rasa raba, tabung reaksi masing – masing dengan air panas dan es, pensil tinta Gunawan (tanda Gunawan) untuk melihat ada tidaknya dehidrasi di daerah lesi yang dapat jelas dan dapat pula tidak dan sebagainya. Cara menggoresnya mulai dari tengah lesi, yang kadang – kadang dapat membantu, tetapi bagi penderita yang memiliki kulit berambut sedikit, sangat sukar untuk menentukannya.

7.1 Pemeriksaan Saraf Tepi

Untuk saraf perifer, perlu diperhatikan pembesaran, konsistensi dan nyeri atau tidak. Hanya beberapa saraf yang diperiksa yaitu N.fasialis, N.aurikularis magnus, N.radialis, N. Ulnaris, N. Medianus, N. Poplitea lateralis, N. Tibialis posterior. Pada pemeriksaan saraf tepi dapat dibandingkan saraf bagian kiri dan kanan, adanya pembesaran atau tidak, pembesaran reguler/irreguler, perabaan keras/kenyal, dan yang terakhir dapat dicari adanya nyeri atau tidak (Daili, 21:2003). Pada tipe lepromatous biasanya kelainan sarafnya billateral dan menyeluruh sedangkan tipe tuberkoloid terlokalisasi mengikuti tempat lesinya.

Untuk mendapat kesan saraf mana yang mulai menebal atau sudah menebal dan saraf mana yang masih normal, diperlukan pengalaman yang banyak (Daili, 21:2003).

Cara pemeriksaan saraf tepi d.N. Aurukularis magnus

Pasien disuruh menoleh ke samping semaksimal mungkin, maka saraf yang terlibat akan terdorong oleh otot di bawahnya sehingga acapkali sudah bisa terlihat bila saraf membesar. Dua jari pemeriksa diletakkan di atas persilangan jalannya saraf tersebut dengan arah otot. Bila ada penebalan, maka pada perabaan secara seksama akan menemukan jaringan seperti kabel atau kawat. Jangan lupa membandingkan antara yang kiri dan yang kanan (Daili, 21:2003).

e.N. Ulnaris

Tangan yang diperiksa harus santai, sedikit fleksi dan sebaiknya diletakkan di atas satu tangan pemeriksa. Tangan pemeriksa yang lain meraba lekukan di bawah siku (sulkus nervi ulnaris) dan merasakan, apakah ada penebalan atau tidak. Perlu dibandingkan antara yang kanan dan yang kiri untuk melihat adanya perbeedaan atau tidak (Daili, 22:2003).

f.N. Paroneus lateralis

Pasien duduk dengan kedua kaki menggantung, diraba di sebelah lateral dari capitulum fibulae, biasanya sedikit ke posterior (Daili, 22:2003).

7.2 Tes Fungsi Saraf a. Tes Sensoris

Gunakan kapas, jarum, serta tabung reaksi berisi air hangat dan dingin. -. Rasa Raba

Sepotong kapas yang dilancipkan ujungnya digunakan untuk memeriksa perasaan rangsang raba dengan menyinggungkannya pada kulit. Pasien yang diperiksa harus duduk pada waktu dilakukan pemeriksaan. Terlebih dahulu petugas menerangkan bahwa bilamana merasa disinggung bagian tubuhnya dengan kapas, ia harus menunjukkan kulit yang disinggung dengan jari telunjuknya dan dikerjakan dengan mata terbuka. Bilamana hal ini telah jelas, maka ia diminta menutup matanya, kalau perlu matanya ditutup dengan sepotong kain. Selain diperiksa pada lesi di kulit sebaiknya juga diperiksa pada kulit yang sehat. Bercak pada kulit harus diperiksa pada bagian tengahnya (Daili, 22:2003).

-. Rasa Nyeri

Diperiksa dengan memakai jarum. Petugas menusuk kulit dengan ujung jarum yang tajam dan dengan pangkal tangkainya yang tumpul dan pasien harus mengatakan tusukan mana yang tajam dan mana yang tumpul (Daili, 22:2003).

-. Rasa Suhu

Dilakukan dengan menggunakan 2 tabung reaksi, yang satu berisi air panas (sebaiknya 400C), yang lainnya air dingin (sebaiknya sekitar 200C). Mata pasien ditutup atau menoleh ke tempat lain, lalu bergantian kedua tabung tersebut ditempelkan pada daerah kulit yang dicurigai. Sebelumnya dilakukan kontrol pada kulit yang sehat. Bila pada daerah tersebut pasien salah menyebutkan sensasi suhu, maka dapat disebutkan sensasi suhu di daerah tersebut terganggu (Daili, 22:2003).

b. Tes Otonom

Berdasarkan adanya gangguan berkeringat di makula anestesi pada penyakit kusta, pemeriksaan lesi kulit dapat dilengkapi dengan tes anhidrosis.

1. Tes dengan pensil tinta

Pensil tinta digariskan mulai dari bagian tengah lesi yang dicurigai terus sampai ke daerah kulit normal.

1. Tes pilokarpin

Daerah kulit pada makula dan perbatasannya disuntik dengan pilokarpin subkutan. Setelah beberapa menit tampak daerah kulit normal berkeringat, sedangkan daerah lesi tetap kering.

c. Tes Motoris (Voluntary muscle test) Cara memeriksa:

Mula-mula periksa gerakan dari motorik yang akan diperiksa:

-. Periksa fungsi saraf ulnaris dengan merapatkan jari kelingking pasien. Peganglah jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis pasien, lalu mintalah pasien untuk merapatkan jari kelingkingnya. Jika pasien dapat merapatkan jari kelingkingnya, taruhlah kertas diantara jari kelingking dan jari manis, mintalah pasien untuk menahan kertas tersebut. Bila pasien mampu menahan coba tarik kertas tersebut perlahan untuk mengetahui ketahanan ototnya.

-. Periksa fungsi saraf medianus dengan meluruskan ibu jari ke atas. Minta pasien mengangkat ibu jarinya ke atas. Perhatikan ibu jari apakah benar-benar bergerak ke atas dan jempolnya lurus. Jika pasien dapat melakukannya, kemudian tekan atau dorong ibu jari pada bagian telapaknya.

-. Periksa fungsi saraf radialis dengan meminta pasien untuk menggerakkna pergelangan tangan ke belakang. Uji kekuatan otot dengan mencoba menahan gerakan tersebut.

-. Periksa fungsi saraf eroneus communis dengan meminta pasien melakukan gerakan fleksi pada pergelangan kaki dan minta juga pasien untuk melakukan gerakan ke lateral, lalu nilai kekuatan ototnya dengan mencoba untuk menahan gerakan tersebut.

Pemeriksaaan bakterioskopik, sediaan dari kerokan jaringan kulit atau usapan mukosa hidung yang diwarnai denganpewarnaan BTA ZIEHL NEELSON. Pertama – tama harus ditentukan lesi di kulit yang diharapkan paling padat oleh basil setelah terlebih dahulu menentukan jumlah tepat yang diambil. Untuk riset dapat diperiksa 10 tempat dan untuk rutin sebaiknya minimal 4 – 6 tempat yaitu kedua cuping telinga bagian bawah dan 2 -4lesi lain yang paling aktif berarti yang paling eritematosa dan paling infiltratif. Pemilihan cuping telinga tanpa mengiraukan ada atau tidaknya lesi di tempat tersebut oleh karena pengalaman, pada cuping telinga didapati banyak M.leprae.

Kepadatan BTA tanpa membedakan solid dan nonsolid pada sebuah sediaan dinyatakan dengan indeks bakteri ( I.B) dengan nilai 0 sampai 6+ menurut Ridley. 0 bila tidak ada BTA dalam 100 lapangan pandang (LP).

1 + Bila 1 – 10 BTA dalam 100 LP 2+Bila 1 – 10 BTA dalam 10 LP

3+Bila 1 – 10 BTA rata – rata dalam 1 LP 4+Bila 11 – 100 BTA rata – rata dalam 1 LP 5+Bila 101 – 1000BTA rata – rata dalam 1 LP 6+Bila> 1000 BTA rata – rata dalam 1 LP

Indeks morfologi adalah persentase bentuk solid dibandingkan dengan jumlah solid dan non solid.

IM= Jumlah solidx 100 % Jumlah solid + Non solid

Syarat perhitungan IM adalah jumlah minimal kuman tiap lesi 100 BTA, I.B 1+ tidak perlu dibuat IM karedna untuk mendapatkan 100 BTA harus mencari dalam 1.000 sampai 10.000lapangan, mulai I.B 3+ maksimum harus dicari 100 lapangan.

7.4 Pemeriksaan Histopatologis

Pemeriksaan histopatologi, gambaran histopatologi tipe tuberkoloid adalah tuberkel dan kerusakan saraf yang lebih nyata, tidak ada basil atau hanya sedikit dan non solid. Tipe lepromatosa terdpat kelim sunyi subepidermal ( subepidermal clear zone ) yaitu suatu daerah langsung di bawah epidermis yang jaringannya tidak patologik. Bisa dijumpai sel virchow dengan banyak basil. Pada tipe borderline terdapat campuran unsur – unsur tersebut.

Sel virchow adalah histiosit yang dijadikan M.leprae sebagai tempat berkembangbiak dan sebagai alat pengangkut penyebarluasan.

7.5 Pemeriksaan Serologis

Kegagalan pembiakan dan isolasi kuman mengakibatkan diagnosis serologis merupakan alternatif yang paling diharapkan. Pemeriksaan serologik, didasarkan terbentuk antibodi pada tubuh seseorang yang terinfeksi oleh M.leprae. Pemeriksaan serologik adalah MLPA (Mycobacterium Leprae Particle Aglutination), uji ELISA dan ML dipstick.

7.6 Pemeriksaan Lepromin

Tes lepromin adalah tes non spesifik untuk klasifikasi dan prognosis lepra tapi tidak untuk diagnosis. Tes ini berguna untuk menunjukkan sistem imun penderita terhadap M.leprae. O,1 ml lepromin dipersiapkan dari ekstrak basil organisme, disuntikkan intradermal. Kemudian dibaca setelah 48 jam/ 2hari ( reaksi Fernandez) atau 3 – 4 minggu ( reaksi Mitsuda). Reaksi Fernandez positif bila terdapat indurasi dan eritemayang menunjukkan kalau penderita bereaksi terhadap M. Leprae yaitu respon imun tipe lambat ini seperti mantoux test ( PPD) pada tuberkolosis.

Reaksi Mitsuda bernilai : 0Papul berdiameter 3 mm atau kurang

+ 1 Papul berdiameter 4 – 6 mm + 2Papul berdiameter 7 – 10 mm

+ 3 papul berdiameter lebih dari 10 mm atau papul dengan ulserasi VIII.Diagnosis

Penyakit kusta disebut juga dengan the greatest immitator karena memberikan gejala yang hampir mirip dengan penyakit lainnya. Diagnosis penyakit kusta didasarkan pada penemuan tanda kardinal (cardinal sign), yaitu:

1.Bercak kulit yang mati rasa

Pemeriksaan harus di seluruh tubuh untuk menemukan ditempat tubuh yang lain, maka akan didapatkan bercak hipopigmentasi atau eritematus, mendatar (makula) atau meninggi (plak). Mati rasa pada bercak bersifat total atau sebagian saja terhadap rasa raba, rasa suhu, dan rasa nyeri.

2.Penebalan saraf tepi

Dapat disertairasa nyeri dan dapat juga disertai dengan atau tanpa gangguan fungsi saraf yang terkena, yaitu:

a. Gangguan fungsi sensoris: hipostesi atau anestesi b. Gangguan fungsi motoris: paresis atau paralisis

c. Gangguan fungsi otonom: kulit kering, retak, edema, pertumbuhan rambut yang terganggu.

3.Ditemukan kuman tahan asam

Bahan pemeriksaan adalah hapusan kulit, cuping telinga, dan lesi kulit pada bagian yang aktif. Kadang-kadang bahan diperoleh dari biopsi kulit atau saraf.