BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka 2.1.1 Perwilayahan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perwilayahan merupakan hal-hal yang berhubungan dengan wilayah. Artinya, membagi wilayah atau permukaan bumi menjadi lebih sempit untuk tujuan tertentu dan mengandung sifat keseragaman, mempunyai ciri atau karakteristik, dan dapat dibedakan dengan yang lain.

Menurut Tarigan (2012), ada beberapa cara untuk menetapkan suatu perwilayahan. Perwilayahan adalah membagi suatu wilayah yang luas, misalnya wilayah suatu negara ke dalam beberapa wilayah kecil dalam satu kesatuan. Suatu perwilayahan dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan pembentukan wilayah itu sendiri. Dasar dari perwilayahan dapat dibedakan sebagai berikut.

1. Berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan.

2. Berdasarkan kesamaan kondisi (homogeneity), yang paling umum adalah kesamaan kondisi fisik.

3. Berdasarkan ruang lingkup pengaruh ekonomi. 4. Berdasarkan wilayah perencanaan atau program.

Potensi ekonomi daerah adalah kemampuan ekonomi suatu daerah yang mungkin dan layak dikembangkan sehingga akan terus berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat. Perkembangan tersebut dapat mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan dan berkesinambungan. Setiap wilayah perlu mengetahui sektor/komoditi apa yang memiliki potensi besar dan dapat

dikembangkan dengan cepat, baik karena potensi alam maupun karena sektor tersebut memiliki keunggulan untuk dikembangkan (Samuelson, 1997).

Pemerintah daerah perlu menentukan sektor dan komoditi apa saja yang diperkirakan bisa tumbuh cepat di wilayah tertentu. Sektor dan komoditi tersebut haruslah basis dan memiliki potensi untuk dipasarkan keluar wilayah tersebut atau jika memungkinkan diekspor dimasa yang akan datang (Tarigan, 2005).

Merencanakan suatu pembangunan dan pengembangan wilayah (kota, kabupaten atau antar kota dan kabupaten) tidaklah mudah. Perencanaan wilayah mencakup pada berbagai segi kehidupan yang komprehensif dan satu sama lain saling bersentuhan, yang semuanya bermuara pada upaya meningkatkan kehidupan masyarakat (Miraza, 2005).

2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah (Bank Indonesia, 2016).

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan

sumberdaya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

Menurut Bank Indonesia (2016), klasifikasi PDRB dilihat dari lapangan usaha dikelompokkan ke dalam 9 sektor ekonomi sesuai dengan International Standard

Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) yaitu sebagai berikut:

1. Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan 2. Sektor Pertambangan dan Penggalian

3. Sektor Industri Pengolahan 4. Setor Listrik, Gas, dan Air Bersih 5. Sektor Konstruksi

6. Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran 7. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

8. Sektor Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahan 9. Jasa-jasa

2.1.3 Tanaman Buah-buahan

Tanaman buah adalah tanaman yang menghasilkan buah yang dikonsumsi dalam keadaan segar, baik sebagai buah meja atau bahan terolah dan secara umum tidak tahan disimpan lama. Banyak jenis buah-buahan tropis dihasilkan di berbagai wilayah Indonesia, namun buah-buahan tersebut kebanyakan membanjiri pasar lokal hanya pada saat panen raya (Sunarjono, 2000).

Terdapat dua kelompok buah-buahan sesuai dengan persyaratan hidupnya, yaitu kelompok buah-buahan subtropis dan kelompok buah-buahan tropis. Pola

persebaran buah-buahan khususnya dan berbagai jenis tumbuhan umumnya mengikuti pola persebaran iklim. Sebagian wilayah Indonesia tergolong beriklim basah, sehingga berbagai jenis tumbuhan, termasuk buah-buahan, dapat tumbuh subur di daerah ini.

Sunarjono (2000) menerangkan bahwa faktor iklim lain yang ikut menentukan persebaran tanaman budi daya yaitu suhu udara (temperatur) yang biasanya ditentukan oleh ketinggian tempat (elevasi). Ketinggian tempat itu dikelompokkan menjadi:

1. Dataran rendah (0—800 m dpl, 25—35°C) beriklim basah. Jenis buah-buahan yang dapat dibudidayakan yaitu durian, rambutan, manggis, duku, pisang, pepaya, nanas, cempedak, nangka, alpukat, lengkeng, jeruk, jambu, sirsak, srikaya, semangka, salak, sukun, belimbing, sawo, mundu, dan lain-lain.

2. Dataran rendah (0—800 m dpl, 25—35°C) beriklim kering. Jenis buah-buahan yang dapat dibudidayakan yaitu anggur, mangga, mete, srikaya, jeruk siam, jeruk besar.

3. Dataran tinggi (800—3.000 m dpl, 12—21°C) beriklim basah. Jenis buah-buahan yang dapat dibudidayakan yaitu alpukat, leci, markisa, pisang, dan kiwi.

4. Dataran tinggi (800—3.000 m dplm 12—21°C) beriklim kering. Jenis buah-buahan yang dapat dibudidayakan yaitu apel, pir, persik, jeruk keprok, jeruk manis, dan lain-lain.

2.1.4 Markisa

Tanaman markisa (Passiflora edulis) termasuk tanaman tingkat tinggi. Tanaman merambat ini berbeda dengan tanaman merambat lainnya. Tanaman markisa

menghendaki tempat yang terbuka untuk dapat menerima sinar matahari secara penuh. Sifat tanaman tersebut sangat nyata jika ditanam dengan menggunakan perambat tanaman keras. Tanaman markisa akan tumbuh dan berkembang di bagian atas tanaman dan merugikan bagi tanaman perambat.

Di dalam Pitojo (2010), tanaman markisa di dalam taksonomi tumbuh sebagai berikut. Divisi : Spermatophyta Subdivisi : Angiospermae Kelas : Diccotyledonae Ordo : Passiflorae Famili : Passifloraceae Genus : Passiflora

Spesies : Passiflora edulis; Passiflora ligularis

Spesies markisa sebagai tanaman penghasil buah-buahan yang dibudidayakan di Indonesia, antara lain markisa ungu, markisa kuning, markisa konyal, dan markisa erbis. Sebagai tanaman komersial, markisa ungu banyak dibudidayakan di Sulawesi Selatan (Kabupaten Gowa), dan di Sumatera Utara (Kabupaten Karo). Selain itu, juga telah dilepas varietas Berastagi dengan surat keputusan Menteri Pertanian No. 105/Kpts/TP/.240/3/2000 (Pitojo dkk, 2010).

Tanaman markisa yang dibudidayakan di Kabupaten Karo dapat hidup di tanah yang gembur dan cukup mengandung humus, serta berdrainase baik karena tanaman markisa tidak tahan genangan air. Genangan air memungkinkan mendukung perkembangan penyakit busuk batang. Ketinggian tempat yang

diinginkan adalah dataran tinggi antara 700—2.000 meter di atas permukaan laut. Curah hujan yang cocok untuk pertumbuhan markisa adalah 2.000—3.000 mm pertahun dengan suhu udara 18—25°C. Sedangkan untuk iklim, markisa hidup di iklim basah (mengalami bulan basah 7-12 bulan dan mengalami bulan kering kurang dari 5 bulan) (Pitojo dkk, 2010).

Pitojo dan kawan-kawan (2010) menerangkan beberapa hal tentang isu pada budi daya tanaman markisa, yaitu:

1. Tidak semua lahan direspon untuk penanaman markisa, walaupun markisa memiliki toleransi cukup luas terhadap kesesuaian lahan;

2. Masih terbatasnya ketersediaan varietas unggul markisa yang telah dilepas oleh pemerintah;

3. Masih terbatasnya ketersediaan bibit unggul markisa yang telah bersertifikat, di daerah pengembangan;

4. Minat masyarakat untuk bertanam markisa relatif masih terbatas, dan memerlukan dukungan informasi.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Pengembangan Wilayah

Definisi pengembangan wilayah saat ini secara fundamental harus dirubah. Pengembangan tidak lagi hanya sebagai penghormatan terhadap masalah memodernisasikan masyarakat yang tradisional, tidak lagi semata sebagai duplikasi intensifikasi energi dan sumberdaya alam, pembangunan yang terpisah dari pembangunan masyarakat. Pembangunan haruslah mengakui dan melibatkan keadaan lokal, menumbuhkan potensi perkembangan yang ada dan dibangkitkan

secara internal, kontribusi institusi dan pengetahuan lokal. Keadaan ini harus inheren secara erat dengan keberlanjutan pembangunan (Saraswati, 2005).

Untuk kondisi saat ini, dimensi lokasi tidak hanya terkait dengan masalah ruang (space), jarak (distance), dan waktu (time), tetapi juga dimensi geografis (topografi, hidrologi) dan lansekap ekonomi (economic landscape) sebagai variabel tambahan yang signifikan dalam kerangka teori pembangunan. Bahkan beberapa lokasi yang memiliki keunggulan komparatif seringkali diasosiasikan sebagai suatu keunggulan alamiah, misalnya iklim, tanah, air, dan kondisi topografi cenderung melibatkan masukan faktor produksi, kelembagaan dan kenikmatan yang diinginkan untuk mendukung kenyamanan iklim berinvestasi (Barlowe, 1986).

Konsep pengembangan wilayah berbeda dengan konsep pembangunan sektoral, karena pengembangan wilayah sangat berorientasi pada isu (permasalahan) pokok wilayah yang saling terkait, bertujuan untuk mengembangkan sektor tertentu. Walaupun kedua konsep tersebut berbeda namun dalam orientasi keduanya saling melengkapi, dalam arti bahwa pengembangan wilayah tidak mungkin terwujud tanpa adanya pembangunan sektoral. Sebaliknya, pembangunan sektoral tanpa berorientasi pada pengembangan wilayah akan berujung pada tidak optimalnya pembangunan sektor itu sendiri. Bahkan hal ini bisa menciptakan konflik kepentingan antar sektor, yang pada gilirannya akan terjadi kontra produktif dengan pengembangan wilayah. Dengan demikian, pengembangan wilayah seyogyanya menjadi acuan (referensi) bagi pembangunan sektoral (Zaini, 2007).

2.2.2 Teori Basis Ekonomi

Faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja. Asumsi ini memberikan pengertian bahwa suatu daerah akan mempunyai sektor unggulan apabila daerah tersebut dapat memenangkan persaingan pada sektor yang sama dengan daerah lain sehingga dapat menghasilkan ekspor (Harry, 2015).

Menurut Glasson dalam Harry (2015), konsep dasar basis ekonomi membagi perekonomian menjadi dua sektor, yaitu:

1. Sektor basis, yaitu sektor yang mengekspor barang dan jasa ke tempat di luar batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan atas masukan barang dan jasa mereka kepada masyarakat yang datang dari luar perbatasan perekonomian masyarakat yang bersangkutan.

2. Sektor bukan basis, yaitu sektor yang menjadikan barang-barang yang dibutuhkan oleh orang yang bertempat tinggal di dalam batas perekonomian masyarakat bersangkutan. Sektor disini tidak mengekspor barang-barang. Ruang lingkup mereka dan daerah pasar terutama adalah bersifat lokal.

Bertambahnya kegiatan basis di suatu daerah akan menambah arus pendapatan ke dalam daerah yang bersangkutan sehingga menambah permintaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan, akibatnya akan menambah volume kegiatan yang bukan basis. Sebaliknya semakin berkurangnya kegiatan basis akan menurunkan

permintaan terhadap yang masuk ke daerah yang bersangkutan. Dengan demikian kegiatan basis mempunyai peran sebagai penggerak utama (Harry, 2015).

Aktivitas sektor basis adalah pertumbuhan sektor tersebut menentukan pembangunan menyeluruh daerah itu, sedangkan aktivitas sektor non basis merupakan sektor sekunder, artinya tergantung perkembangan yang terjadi dari pembangunan yang menyeluruh. Teori basis ekonomi berupaya untuk menemukan dan mengenali aktivitas basis dari suatu wilayah, kemudian meramalkan aktivitas itu dan menganalisis dampak tambahan dari aktivitas ekspor tersebut. Konsep kunci dari teori basis ekonomi adalah bahwa kegiatan ekspor merupakan mesin pertumbuhan. Tumbuh tidaknya suatu wilayah ditentukan oleh bagaimana kinerja wilayah itu terhadap permintaan akan barang dan jasa dari luar (Harry, 2015).

2.2.3 Teori Lokalita

Pembangunan ekonomi lokalita bersandar pada basis ekonomi lokalitas yang tidak terlepas dari adanya pemanfaatan dan pemberdayaan sumberdaya lokal. Kegiatan pemanfaatan dan pemberdayaan ini akan mempercepat terjadinya pembangunan ekonomi lokal suatu wilayah. Teori ini menjelaskan tentang ada atau tidaknya pemusatan suatu kegiatan di suatu wilayah, sehingga dapat diketahui apakah suatu komoditas produksinya terpusat pada suatu wilayah atau tersebar di beberapa wilayah (Lutfi, 2007).

Menurut Richardson dalam Lutfi (2007), dengan adanya pemusatan (aglomerasi) ekonomi di suatu wilayah akan mendorong pertumbuhan ekonomi pada wilayah tersebut karena terciptanya efisiensi produksi, sedangkan pada wilayah lain yang

tidak mampu bersaing akan mengalami kemunduran dalam pertumbuhan ekonominya.

2.2.3 Teori Spesialisasi

Salah satu bentuk kebijaksanaan pembangunan ekonomi daerah yang didasarkan pada keuntungan kompetitif adalah pengembangan komoditas unggulan. Dalam hal ini, pemerintah mendorong masing-masing wilayah untuk mengembangkan satu atau dua komoditas utama yang mempunyai potensi besar. Melalui kebijakan tersebut diharapkan masing-masing wilayah akan dapat mengembangkan komoditas utama yang mempunyai daya saing tinggi. Peningkatan daya saing ini tidak hanya penting dalam era otonomi daerah untuk menghadapi persaingan sesama wilayah, tapi juga penting dalam menghadapi persaingan ditingkat global. Jika memiliki daya saing yang kuat, maka pemasaran produk akan semakin terjamin dan pengembangan ekonomi wilayah yang bersangkutan secara bertahap akan dapat ditingkatkan (Sjafrijal, 2008).

Spesialisasi memiliki kelebihan yaitu suatu wilayah akan bisa menjadi lebih fokus pada satu macam kegiatan saja. Artinya, kesempatan wilayah tersebut untuk meningkatkan daya saing akan jauh lebih besar. Spesialisasi mungkin cocok dilakukan oleh wilayah yang dikenal sebagai penghasil suatu produk tertentu. Wilayah tersebut hanya perlu fokus untuk meningkatkan kualitas, karena kualitas mempengaruhi banyaknya permintaan. Meski begitu, tak bisa dipungkiri bahwa spesialisasi juga memiliki kelemahan. Bila suatu ketika kondisi negara sedang tidak stabil dan berakibat pada tidak stabilnya kondisi perekonomian wilayah penganut spesialisasi, maka wilayah ini akan jatuh karena tidak ada produk lain yang dihasilkan (Ariefiansyah, 2011).

2.3 Penelitian Terdahulu

Zaini (2010), dalam hasil penelitiannya tentang penentuan komoditi basis subsektor pangan dan hortikultura di Kabupaten Paser, dengan menggunakan analisis LQ. Pada analisis LQ didapat bahwa ada beberapa komoditas basis di beberapa kecamatan yaitu petai, sirsak, manggis, belimbing, melinjo, jeruk, sukun, nangka, yang semuanya bisa dikembangkan di hampir semua kecamatan di Kabupaten Paser.

Dalam hasil penelitian oleh Yulianti (2011) tentang penentuan prioritas komoditi unggulan buah-buahan di Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara dengan menggunakan aplikasi analisis LQ dan daya tarik—daya saing menyimpulkan bahwa komoditas unggulan yang menjadi prioritas utama untuk dikembangkan pada beberapa kecamatan adalah mangga, pepaya, jambu air, rambutan, nangka dan duku/ langsat.

Dan dalam hasil penelitian Siagian (2013) tentang analisis perwilayah komoditi kubis di Kabupaten Karo menggunakan analisis LQ menemukan bahwa terdapat 4 kecamatan yang rata-rata nilai koefisien LQ lebih besar dari satu (LQ > 1) dalam data time series yang artinya 4 kecamatan tersebut wilayah basis sekaligus penghasil komoditas unggulan kubis di Kabupaten Karo.

Dalam hasil penelitian oleh Susanti (2015) tentang analisis perwilayahan kopi di Kabupaten Bondowoso mendapatkan bahwa ada 8 kecamatan dari 23 kecamatan yang menjadi wilayah basis dari komoditas kopi. Dijelaskan bahwa Kabupaten Bondowoso memiliki 34,7 % kecamatan yang merupakan sektor basis komoditas kopi dengan rata-rata nilai LQ sebesar 3,04.

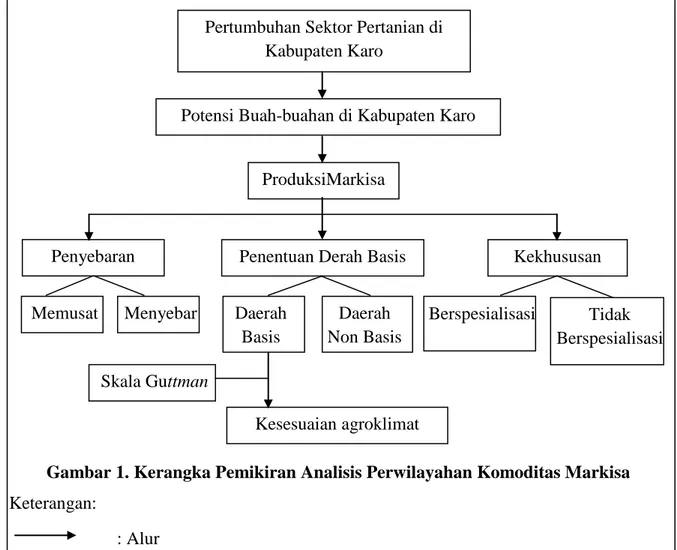

2.4 Kerangka Pemikiran

Kabupaten Karo merupakan kabupaten dengan sektor pertanian yang banyak berkontribusi untuk PDRB. Perlu diketahui perubahan ekonomi untuk sektor pertanian di Kabupaten Karo, apakah mengalami pertumbuhan atau mengalami perlambatan pertumbuhan dibandingkan dengan sektor lainnya.

Tanaman buah-buahan dilihat dari produksinya merupakan bagian dari sektor pertanian yang berpotensi. Potensi buah-buahan tersebut berbeda di tiap kecamatan di Kabupaten Karo. Dalam penelitian ini akan dianalisis kecamatan-kecamatan yang menjadi basis produksi markisa. Penentuan wilayah basis menggunakan analisis Location Quotient (LQ) dari kriteria kontribusi dan menggunakan analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) dari kriteria pertumbuhan. Kemudian setelah ditentukan kecamatan-kecamatan yang menjadi wilayah basis, maka dengan menggunakan skala Guttman akan dinalisis kesesuaian agroklimat tiap kecamatan dengan agroklimat yang diinginkan tanaman markisa.

Koefisien lokalita digunakan untuk menganalisis penyebaran produksi komoditas markisa di Kabupaten Karo, apakah termasuk komoditas yang produksinya menyebar di beberapa kecamatan atau memusat di satu kecamatan. Sedangkan koefisien spesialisasi digunakan untuk mengetahui kekhususan suatu wilayah terhadap komoditas markisa di Kabupaten Karo, apakah di satu kecamatan terkhusus untuk komoditas markisa atau ada komoditas lain yang diproduksi.

Berdasarkan uraian tersebut, diperoleh kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Analisis Perwilayahan Komoditas Markisa Keterangan:

: Alur : Hasil

2.5 Hipotesis Penelitian

1. Pergeseran pertumbuhan sektor pertanian lebih besar daripada sektor lainnya di Kabupaten Karo.

2. Terdapat wilayah (kecamatan) basis komoditas markisa di Kabupaten Karo. 3. Produksi markisa memusat di kecamatan tertentu di Kabupaten Karo.

4. Kecamatan tertentu di Kabupaten Karo berspesialisasi pada produksi markisa. Potensi Buah-buahan di Kabupaten Karo

ProduksiMarkisa

Penyebaran Penentuan Derah Basis Kekhususan

Memusat Menyebar Daerah Basis

Daerah Non Basis

Berspesialisasi Tidak Berspesialisasi Pertumbuhan Sektor Pertanian di

Kabupaten Karo

Kesesuaian agroklimat Skala Guttman