IDENTIFIKASI CACING EKTOPARASIT PADA

IKAN SAPU-SAPU (Pterygoplichthys pardalis Castelnau, 1855)

DI SUNGAI CILIWUNG JAKARTA

MARITA YUNI FITRIADI

PROGRAM STUDI BIOLOGI

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

IDENTIFIKASI CACING EKTOPARASIT

PADA IKAN SAPU-SAPU (Pterygoplichthys pardalis Castelnau, 1855) DI SUNGAI CILIWUNG JAKARTA

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sains Pada Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Oleh:

MARITA YUNI FITRIADI 11140950000009

PROGRAM STUDI BIOLOGI FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

PERNYATAAN

DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI ADALAH BENAR HASIL KARYA SENDIRI YANG BELUM PERNAH DIAJUKAN SEBAGAI SKRIPSI ATAU KARYA ILMIAH PADA PERGURUAN TINGGI ATAU LEMBAGA MANAPUN

Ciputat, Maret 2020

MARITA YUNI FITRIADI 11140950000009

i ABSTRAK

Marita Yuni Fitriadi. Identifikasi Cacing Ektoparasit pada Ikan Sapu-sapu (Pterygoplichthys pardalis Castelnau, 1855) di Sungai Ciliwung Jakarta. Skripsi. Program Studi Biologi. Fakultas Sains dan Teknologi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2020. Dibimbing oleh Fahma Wijayanti dan Dewi Elfidasari.

Ikan sapu-sapu (Pterygoplichthys pardalis) diketahui telah mendominasi komunitas ikan di Sungai Ciliwung. Salah satu aktivitas yang terjadi di Sungai Ciliwung adalah penangkapan ikan sapu-sapu yang dijadikan sebagai bahan baku olahan makanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menghitung nilai prevalensi cacing ektoparasit yang menginfeksi ikan sapu-sapu. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni sampai Oktober 2018, menggunakan metode survei. Penentuan titik sampling pengambilan sampel ikan menggunakan metode purposive sampling dan diambil sebanyak 60 ekor ikan. Berdasarkan penelitian sebelumnya, pemeriksaan cacing ektoparasit dilakukan pada bagian insang, permukaan tubuh, dan sirip menggunakan mikroskop cahaya dan mikroskop stereo. Hubungan antara keberadaan cacing ektoparasit dengan kualitas perairan Sungai Ciliwung Jakarta dianalisis menggunakan Principal Component Analysis (PCA) pada program SPSS 2.2. Hasil identifikasi cacing ektoparasit berjumlah 2 spesies, yaitu Benedenia sp. dan Dactylogyrus sp. yang tergolong ke dalam Filum Plathyhelmintes, Kelas Trematoda dan Subkelas Monogenea. Nilai prevalensi pada titik sampling Cawang 60%, Kalibata 65%, dan Bidara Cina 50%. Selain itu, nilai prevalensi organ tertinggi sebesar 58,3% yang menginfeksi bagian permukaan tubuh ikan sapu-sapu karena memiliki luas permukaan yang lebih besar. Kesimpulan dari penelitian ini adalah nilai prevalensi dari ketiga titik sampling tergolong ke dalam kategori infeksi sangat sering yaitu 69-50%.

ii ABSTRACT

Marita Yuni Fitriadi. Identification of Worms Ectoparasites in Suckermouth armored catfish (Pterygoplichthys pardalis Castelnau, 1855) in the Ciliwung River, Jakarta. Undergraduate Thesis. Departement of Biology. Fakulty of Science and Technology. State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta. 2020. Advised by Fahma Wijayanti dan Dewi Elfidasari.

Suckermouth armored catfish (Pterygoplichthys pardalis) has dominate the fish community in the Ciliwung River. One of the activities in the Ciliwung River that is catching fish used as raw material for food processing. The purpose of this study was to identify and calculate prevalence based on ectoparasites in suckermouth armored catfish. This research was conducted on June to October 2018, using survey methods. Determination of sampling points to take samples using a purposive sampling method and taken as many as 60 fish. Based on previous research, ectoparasites were examined on the gills, body surfaces, and fins using a binocular light microscope and stereo microscope. The relationship between the presence of ectoparasites with water quality in the Ciliwung River Jakarta was using Principal Component Analysis (PCA) in the SPSS 2.2 program. Identification results of worms ectoparasites as much 2 species, that are Benedenia sp. and Dactylogyrus sp. which belong to the Plathyhelmintes Phylum, Trematode Class and Monogenea subclass. The prevalence value at the Cawang sampling point was 60%, Kalibata 65%, and Bidara Cina 50%. Besides that, the highest organ prevalence value 58.3% which is against the body surface of suckermouth armored catfish because it has a larger surface area. The conclusion of this study is the prevalence value from three sampling points classified is frequently infections, that is 69-50%.

iii

KATA PENGANTAR

Assallamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Identifikasi Cacing Ektoparasit pada Ikan Sapu-sapu, (Pterygoplichthys pardalis Castelnau, 1855) di Sungai Ciliwung Jakarta”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang wajib ditempuh untuk mendapatkan gelar Sarjana Sains Jurusan Biologi pada Falkutas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Selanjutnya di dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah mendapatkan bantuan baik secara moril dan materil, bimbingan, masukan, kritik serta saran dari berbagai pihak, oleh karena itu, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Nashrul Hakiem, S.Si. M.T., Ph.D selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Dr. Priyanti, M.Si. dan Narti Fitriana, M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Biologi.

3. Dr. Fahma Wijayanti, M.Si. dan Dr. Dewi Elfidasari, M.Si. selaku Pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan, saran, dan masukan yang sangat bermanfaat.

4. Dr. Dasumiati, M.Si, Narti Fitriana, M.Si., Etyn Yunita, M.Si., dan Fahri Fahrudin, M.Si selaku Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil, dan Sidang yang banyak memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun.

5. PTUPT Kemenristekdikti yang telah memberikan dana riset kepada penulis. 6. LIPI Bidang Nutrisi yang telah membantu melengkapi data penulis.

7. Ibunda tercinta Wahyuni Lestari dan Ayahanda tercinta Suyadi atas seluruh kasih sayang, dukungan moril, maretil, dan spiritual kepada penulis sejak kecil hingga saat ini.

8. Adik-adik tersayang Ayunita Nur Kholisyah dan Nafizhar Muhammad Yudisyah yang turut memberikan dukungan kepada penulis.

iv

9. Rekan tim peneliti Ade Lisdaniyah, Afifatus Sholiha, Hurunin Fathonah Muthmainnah, Marsheleika, dan Maulidatul Hasanah yang telah memberikan bantuan, motivasi, dan dukungan selama melaksanakan penelitian.

10. Rekan dekat penulis Ratna Lestyana Dewi, Renitha Ashari, Reo Vebria Ningsih, Nadia Sarah Adelina, dan Ronni Darmawan Putra, serta seluruh teman-teman Biologi Angkatan 2014 yang telah banyak membantu, memotivasi, dan berjuang bersama.

11. Serta semua pihak yang mungkin tidak tersebutkan satu-persatu identitasnya yang telah membantu dan menyemangati penulis hingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT dapat membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua pihak.

Wassallamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Jakarta, Maret 2020

v

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK ... i

ABSTRACT ... ii

KATA PENGANTAR ... iii

DAFTAR ISI ... v

DAFTAR TABEL ... vii

DAFTAR GAMBAR ... viii

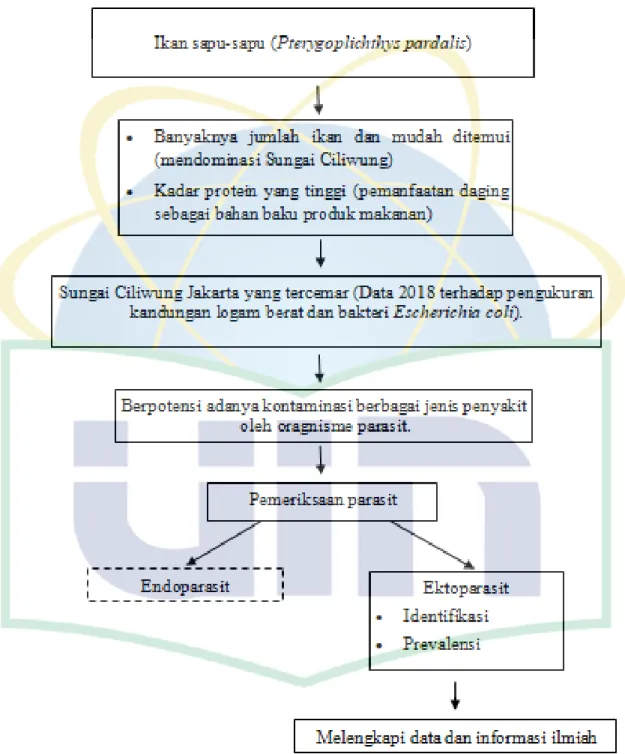

DAFTAR LAMPIRAN ... ix BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ... ... 1 1.2 Rumusan Masalah ... 3 1.3 Tujuan Penelitian ... 3 1.4 Manfaat Penelitian ... ... 3 1.5 Kerangka Berfikir ... ... 4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Ikan Sapu-sapu (Pterygoplichthys pardalis) ... 5

2.1.1 Klasifikasi dan Morfologi ... 5

2.1.2 Distribusi dan Habitat ... 6

2.2 Ekosistem Sungai Ciliwung ... 7

2.3 Ikan Konsumsi ... 8

2.4 Ektoparasit pada Ikan ... 10

2.5 Cacing Ektoparasit ... 10

2.5.1 Nematoda ... 11

2.5.2 Digenea ... 12

2.5.3 Monogenea ... 13

BAB III METODE 3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan ... 15

3.2 Alat dan Bahan ... 16

3.3 Metode Penelitian ... 16

3.3.1 Pengambilan Sampel Ikan Sapu-sapu ... 16

3.3.2 Pengukuran Kualitas Perairan Sungai Ciliwung Jakarta ... 17

3.3.3 Pemeriksaan dan Pengukuran Sampel Ikan Sapu-sapu ... 17

3.3.4 Pemeriksaan Cacing Ektoparasit ... 17

3.3.5 Analisis Data ... ... 18

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Identifikasi Cacing Ektoparasit ... 20

4.1.1 Banedenia sp. ... 21

4.1.2 Dactylogyrus sp. ... 22

4.1.3 Pemeriksaan Morfologi Ikan Sapu-sapu ... 24

vi

4.3 Hubungan Faktor Abiotik dengan Keberadaan Cacing

Ektoparasit ... 30

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan ... 37

5.2 Saran ... 37

DAFTAR PUSTAKA ... 38

vii

DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 1. Kriteria prevalensi infeksi parasit ... 18 Tabel 2. Kriteria intensitas infeksi parasit ... 19 Tabel 3. Genus dan jumlah cacing ektoparasit pada organ yang

terinfeksi ... 20 Tabel 4. Perbandingan antara organ sehat dengan organ yang

terinfeksi ... 24 Tabel 5. Prevalensi dan intensitas infeksi cacing ektoparasit ... 26 Tabel 6. Data pengukuran kualitas air Ciliwung Jakarta pada ketiga titik

Sampling ... 32 Tabel 7. Hasil output component matrix ... 34

viii

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Kerangka berfikir identifikasi cacing ektoparasit... 4

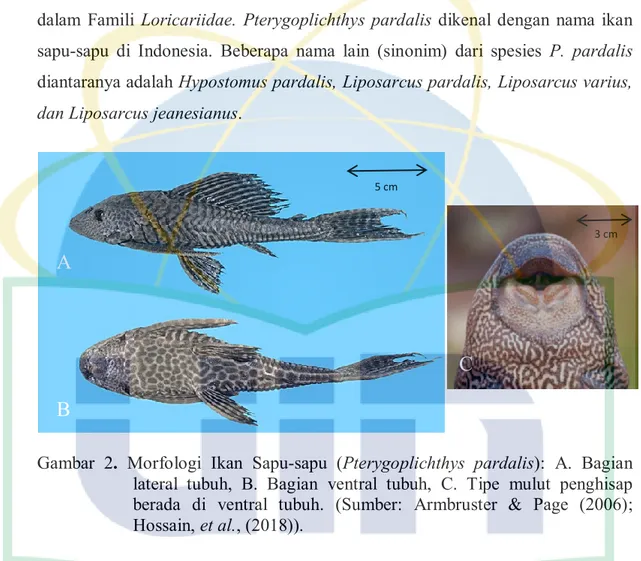

Gambar 2. Morfologi ikan sapu-sapu (Pterygoplichthys pardalis) ... 5

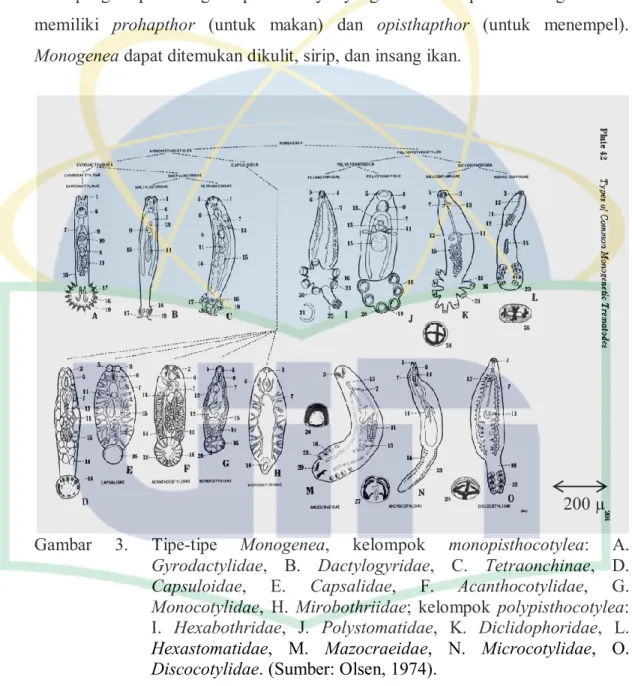

Gambar 3. Tipe-tipe Monogenea ... 13

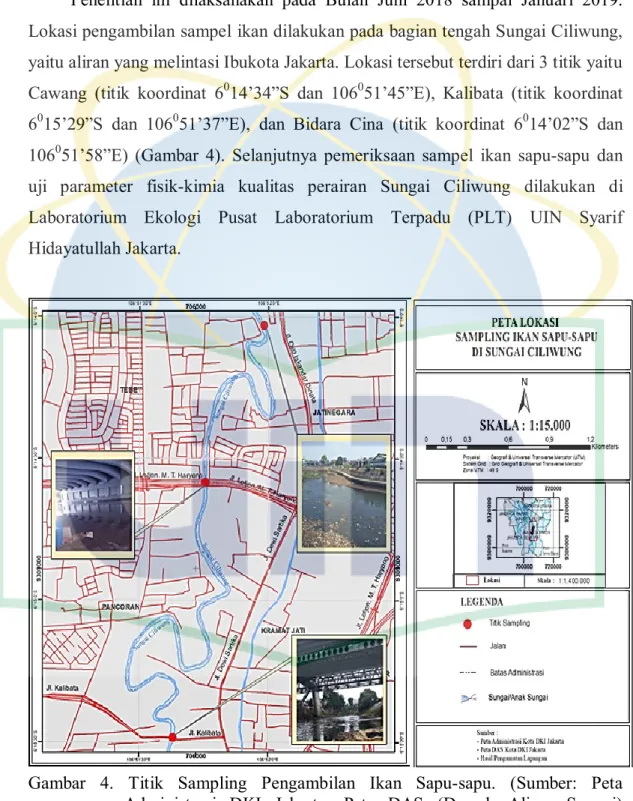

Gambar 4. Titik sampling pengambilan ikan sapu-sapu ... 15

Gambar 5. Morfologi Benedenia sp. ... 21

Gambar 6. Morfologi Dactylogyrus sp. ... 22

Gambar 7. Nilai prevalensi (%) pada organ ikan sapu-sapu ... 28

Gambar 8. Nilai prevalensi (%) dari ketiga titik ampling ... 30

Gambar 9. Kondisi titik sampling di sungai Ciliwung Jakarta ... 31

ix

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman Lampiran 1. Kegiatan Penelitian ... 43 Lampiran 2. Perhitungan Nilai Prevalensi dan Intensitas Infeksi Cacing

Ektoparasit pada Ikan Sapu-sapu ... 44 Lampiran 3. Hasil Output KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) ... 47

1 BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pterygoplichthys pardalis atau dikenal dengan nama ikan sapu-sapu, merupakan salah satu spesies Loricariidae yang berasal dari Amerika Selatan dan Amerika Tengah (Armbruster, 2004). Karakteristik utama dari golongan Loricariidae adalah mulut penghisap, yang memungkinkan ikan ini untuk menempel pada substrat tertentu, bahkan pada sungai yang deras (Geerinckx et al., 2007). Banyaknya jumlah ikan sapu-sapu di suatu perairan bukan hanya karena sifatnya sebagai spesies invasif, melainkan ikan ini mampu hidup dan terus berkembang biak walaupun dalam kondisi perairan yang ekstrim dan termasuk ke dalam jenis eurifagik (ikan pemakan bermacam-macam makanan) (Armbruster & Page, 2006). Akibat kurang terkontrolnya laju penyebaran ikan introduksi (pendatang) yang masuk ke perairan Indonesia, sehingga keberadaannya menjadi dominan di suatu perairan akan berpeluang menjadi invasif (Lestari, 2014). Ikan sapu-sapu menurut Wowor (2010) dan penduduk sekitar diketahui telah mendominasi komunitas ikan di Sungai Ciliwung.

Menurut Geerinckx et al. (2007) ikan sapu-sapu mampu hidup di lingkungan perairan dalam kondisi apapun bahkan pada perairan yang tercemar, seperti sungai Ciliwung. Aliran Sungai Ciliwung di Jakarta tergolong ke dalam cemaran berat yakni mengacu pada parameter banyaknya kandungan logam berat dan bakteri Escherichia coli (BPLHD DKI Jakarta, 2011). Menurut Yudo (2010), cemaran logam berat yang berbahaya yaitu timbal (Pb), merkuri (Hg), dan kadmium (Cd). Data pengukuran Pb, Hg, dan Cd pada perairan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung Jakarta masing-masing menunjukkan nilai konsentrasi logam yang melebihi ambang batas yang mengacu pada Baku Mutu Air Kelas II PP No. 82/2001 (Yudo & Nusa, 2018). Menurut data dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta (2017), kandungan bakteri E. coli di Sungai Ciliwung sebanyak 40.000/ 100 ml yaitu telah mencapai 90%, dengan baku mutu yang diizinkan adalah 1.000/ 100 ml. Penyebab polusi terbesar di sungai tersebut adalah limbah domestik (International River Foundation, 2011). Kondisi ini

menimbulkan dugaan adanya berbagai organisme parasit selain E. coli yang dapat hidup di perairan Sungai Ciliwung.

Sungai Ciliwung dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, seperti sumber baku air minum, industri, perikanan, dan pertaninan (Hendrawan et al., 2005). Berbagai aktivitas yang terjadi di Sungai Ciliwung salah satunya adalah aktivitas penangkapan ikan sapu-sapu yang dijadikan sebagai bahan baku olahan makanan (Hardi, 2013). Ikan ini dimanfaatkan masyarakat sebagai bahan baku pembuatan siomay, batagor, kerupuk, dan otak-otak. Hal ini karena ikan sapu-sapu memiliki kadar protein yang tinggi, database Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi KKP (2013) menunjukkan ikan sapu-sapu memiliki kadar protein sebesar 19,71% per 100 gram dan angka ini mengalahkan kadar protein pada ikan nila (18,8% per 100 gram) dan ikan lele dumbo (18,2% per 100 gram). Selain itu, bagian eksternal (kulit dan sisik) ikan sapu-sapu dapat dimanfaaatkan sebagai bahan baku pembuatan gelatin (Hermanto, 2014).

Parasit merupakan organisme yang hidup pada tubuh organisme lain dan umumnya menimbulkan efek negatif pada inangnya (Handajani, 2005). Kasus parasit ikan yang menjadi perhatian publik saat ini yaitu adanya cacing parasit pada produk ikan kaleng atau olahan sarden, hal ini membuat keresahan masyarakat maupun konsumen. Badan Pengawas Obat dan Makanan (2018) menemukan sebanyak 27 merk ikan makarel atau sarden kalengan positif mengandung parasit cacing atau cacing spesies Anisakis sp., Anisakis sp. merupakan cacing Nematoda yang siklus hidupnya memerlukan inang perantara beberapa spesies ikan dan mamalia laut. Larva dari Anisakis sp. infektif bagi manusia dan menyebabkan Anisakiasis, Anisiakis menginfeksi manusia melalui makanan ikan laut mentah atau setengah matang (Puspitasari, 2013). Pertama kali produk ikan kaleng yang mengandung cacing ditemukan di wilayah Riau, kemudian dikembangkan seluruh BPOM di Indonesia. Menurut Food and Agriculture Organization (2005), prevalensi penyebaran cacing parasitik pada ikan di Indonesia dapat mencapai 30 persen. Cacing ektoparasit yang hidup pada spesies ikan tertentu, akan menjadikan ikan tersebut sebagai transmisi penyakit bagi spesies ikan lain (Handajani, 2005).

3

Mengingat potensinya sebagai salah satu bahan baku poduksi pangan maupun non-pangan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan industri, menjadikan ikan sapu-sapu banyak dimanfaatkan. Namun hal ini tidak lepas pula dari ancaman berbagai macam penyakit oleh adanya parasit, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengindentifikasi adanya keberadaan cacing ektoparasit pada ikan sapu-sapu yang berada di perairan tercemar yaitu Sungai Ciliwung Jakarta.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1.) Bagaimana keberadaan cacing ektoparasit pada ikan sapu-sapu (P.

pardalis) di Sungai Ciliwung Jakarta?

2.) Bagaimana prevalensi cacing ektoparasit yang ditemukan pada ikan sapu-sapu (P. pardalis) di Sungai Ciliwung Jakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1.) Mengetahui dan mengindentifikasi keberadaan cacing ektoparasit pada ikan sapu-sapu (P. pardalis) di Sungai Ciliwung Jakarta.

2.) Mengetahui tingkat prevalensi cacing ektoparasit yang ditemukan pada ikan sapu-sapu (P. pardalis) di Sungai Ciliwung Jakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan dan melengkapi informasi ilmiah mengenai adanya cacing ektoparasit yang menginfeksi ikan sapu-sapu (P. pardalis). Selain itu hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pemanfaatan ikan sapu-sapu sebagai ikan konsumsi.

1.5 Kerangka Berfikir

Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dilihat dalam gambar berikut,

5 BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ikan Sapu-sapu (Pterygoplichthys pardalis) 2.1.1 Klasifikasi dan morfologi

Menurut Geerinckx et al., (2007), Pterygoplichthys pardalis tergolong ke dalam Famili Loricariidae. Pterygoplichthys pardalis dikenal dengan nama ikan sapu-sapu di Indonesia. Beberapa nama lain (sinonim) dari spesies P. pardalis diantaranya adalah Hypostomus pardalis, Liposarcus pardalis, Liposarcus varius, dan Liposarcus jeanesianus.

Gambar 2. Morfologi Ikan Sapu-sapu (Pterygoplichthys pardalis): A. Bagian lateral tubuh, B. Bagian ventral tubuh, C. Tipe mulut penghisap berada di ventral tubuh. (Sumber: Armbruster & Page (2006); Hossain, et al., (2018)).

Karakteristik utama dari golongan Loricariidae adalah bertipe mulut penghisap-penyaring, dengan letak mulut inferior (Armbruster & Page, 2006). Tipe mulut ini berfungsi untuk mencari makan, bernafas, dan menempel pada objek dengan cara menghisap. Mulut ikan sapu-sapu juga beradaptasi terhadap berbagai makanan seperti alga, invertebrata, dan detritus (Geerinckx et al., 2007).

Ikan sapu-sapu memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi karena memiliki dua alat pernafasan. Alat pernafasan utama adalah insang yang digunakan saat berada di air yang jernih. Alat pernafasan lainnya adalah labirin, labirin adalah

4cm

A

B

C

5 cm 3 cmalat pernafasan binatang lumpur atau air yang keruh (Samat et al., 2008). Adanya alat pernafasan tambahan, maka ikan sapu-sapu mampu hidup dalam perairan dengan kadar oksigen terlarut yang rendah dan juga dapat hidup di perairan yang tercemar limbah (Martin et al., 1998).

Pterygoplichthys pardalis memiliki karakteristik bentuk tubuh pipih dorsoventral tertutup oleh kulit yang keras (Murdy et al., 1994). Ikan ini memiliki tubuh dengan sisik yang tebal dan keras, kecuali pada bagian perutnya (Tunjungsari, 2007). Tipe sisik dari spesies ini adalah sikloid. Ciri-ciri bagian tubuh spesies P. pardalis memiliki titik-titik spot hitam, kepala dengan pola garis gelap terang geometris, dan panjang tubuhnya bisa mencapai 40-60 cm. Sirip ekor (pinna caudalis) bertipe heterocercal. Spesies dewasa memiliki bintik-bintik hitam berukuran besar di bagian ventral tubuh (Armbruster & Page, 2006).

2.1.2 Distribusi dan habitat

Ikan sapu-sapu bukan merupakan spesies ikan asli Indonesia, melainkan diintroduksi dari Amerika Tengah dan Amerika Selatan (Armbruster, 2004). Ikan ini tergolong ke dalam spesies ikan invasif yang mengancam keanekaragaman spesies lokal Indonesia (Lestari, 2014). Umumnya ikan sapu-sapu bersifat omnivora, yaitu memakan bangkai ikan dan hewan-hewan lain yang tenggelam di dasar perairan. Ikan sapu-sapu dapat ditemukan pada berbagai wilayah perairan, seperti aliran sungai yang sempit di pegunungan, muara sungai, bahkan pada perairan dengan tingkat pencemaran tinggi, sehingga ikan ini dapat berperan sebagai indikator pencemaran lingkungan, khususnya pada lingkungan perairan (Ismi et al., 2019).

Ikan sapu-sapu dapat hidup secara optimal di perairan tropis dengan kisaran pH 7-7,5 dan suhu antara 23-280C. Ikan ini mampu hidup dan berkembangbiak di dasar perairan, walaupun dengan kadar oksigen yang rendah (Ismi et al., 2019). Ikan ini memiliki tingkat adaptasi yang tinggi, sehingga mampu hidup pada kondisi lingkungan yang ekstrim (Samat et al., 2008).

Menurut penelitian Hossain et al. (2018) ikan sapu-sapu (Pterygoplichthys pardalis) diintroduksi ke berbagai negara oleh para pecinta ikan hias kemudian memasuki perairan setempat secara disengaja maupun tidak disengaja, salah satu

7

lokasi keberadaannya di Indonesia adalah Sungai Ciliwung (Wowor, 2010). Menurut Wowor (2010) dan penduduk sekitar, saat ini ikan sapu-sapu telah mendominasi dasar perairan di Sungai Ciliwung. Berbagai aktivitas yang terjadi di Sungai Ciliwung salah satunya adalah aktivitas penangkapan ikan sapu-sapu yang dijadikan sebagai bahan baku olahan makanan dan produk non-pangan (Hardi, 2013).

2.2 Ekosistem Sungai Ciliwung

Sungai merupakan badan air mengalir (perairan lotic) yang membentuk aliran di daerah daratan dari hulu menuju ke hilir dan akhirnya bermuara ke laut, danau, atau sungai yang lebih besar. Arus air di bagian hulu sungai (umumnya terletak di daerah pegunungan) biasanya lebih deras dibandingkan dengan arus sungai di bagian hilir. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991, sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengalir air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan (garis batas luar pengamanan sungai).

Daerah Aliran Sungai (DAS), dalam istilah asing disebut catchment area, drainage area, drainage basin, river basin, atau watershed (Notohadiprawiro, 1981). Tiga belas sistem aliran sungai yang mengalir di wilayah DKI Jakarta sebagian besar berhulu di daerah Jawa Barat dan bermuara di Teluk Jakarta, diantara 13 sungai yang mengalir di Jakarta, Sungai Ciliwung memiliki dampak yang paling luas karena sungai ini mengalir melalui tengah kota Jakarta dan melintasi banyak perkampungan, perumahan padat, dan pemukiman-pemukiman kumuh (BPLHD DKI Jakarta, 2011).

Sungai Ciliwung berasal dari kawasan Gunung Gede, Gunung Pangrango, dan Cisarua Jawa Barat, mengalir ke arah Jakarta melalui Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, dan bermuara di Teluk Jakarta. Panjang Sungai Ciliwung dari bagian hulu hingga kawasan hilir di pesisir pantai utara Jakarta ±120 km, dengan luas DAS Ciliwung sekitar 387 km2, yang dibatasi oleh DAS Cisadane di sebelah barat dan DAS Citarum di sebelah timur (BPDAS Citarum Ciliwung, 2013).

Peruntukan Sungai Ciliwung berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 582 Tahun 1995 adalah sebagai sumber air baku air minum

dengan klasifikasi Golongan B, namun keadaan kualitas air Sungai Ciliwung saat ini rata-rata dalam kondisi tercemar berat pada seluruh segmennya, mulai dari hulu (daerah Puncak, Kab. Bogor) sampai dengan hilir (di DKI Jakarta) (Yudo & Said, 2018). Saluran atau anak sungai merupakan saluran air hujan, air limbah domestik, serta merupakan saluran pembuangan air limbah kegiatan komersil dan industri, sehingga sangat berpengaruh terhadap kualitas perairan Sungai Ciliwung (International River Foundation, 2011)..

Sungai Ciliwung memiliki keanekaragaman biota perairan seperti ikan, udang, kepiting, dan bentos. Spesies ikan yang berada di DAS Ciliwung dari hulu sampai hilir sudah mulai punah dan menurun hingga 92,5%, dari 187 jumlah spesies yang tersisa hanya 20 spesies. Sejumlah 20 spesies ikan yang masih bertahan di DAS Ciliwung, 15 spesies diantaranya merupakan ikan endemik dan 5 spesies lainnya merupakan ikan eksodus dari perairan luar seperti Amazon dan Afrika. Ikan endemik yang masih ditemukan di Sungai Ciliwung diantaranya ikan lubang (Anguilla bicolor), ikan julung-julung (Dermogenys pusilla), ikan arelot (Pangio oblonga), ikan paray (Rasbora cf. lateristriata), ikan beunteur (Puntius binotatus), ikan tawes (Barbonymus gonionotus), ikan soro (Tor soro), ikan hampal (Hampala macrolepidota), ikan jeler (Nemacheilus chrysolaimos), ikan betok (Anabas testudineus), ikan bogo (Channa striata), ikan tembakang (Helostoma temminckii), ikan sepat rawa (Trichopodus trichopterus), ikan cupang sawah (Trichopsis vittata), dan ikan lele lokal (Clarias batrachus). Lima spesies ikan eksodus yang ditemukan di Sungai Ciliwung adalah ikan sapu-sapu (Pterygoplichthys pardalis) (Gambar 3), ikan seribu (Poecilia reticulata), ikan mujair (Oreochromis niloticus), serta dua spesies masih merupakan ikan seribu yaitu Poecillia sp. dan Xiphophorus helleri (ikan ekor pedang) (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2010).

2.3 Ikan Konsumsi

Ikan konsumsi adalah semua sumber daya ikan yang ada di air tawar maupun laut yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Ikan konsumsi diartikan pula sebagai sumber daya hayati kelautan dan air tawar yang mengandung protein tinggi dan penting bagi kepentingan perekonomian. Ikan konsumsi digolongkan

9

berdasarkan hasil upaya perolehan dan tempat habitat. Ikan konsumsi berdasarkan upaya perolehan yaitu ikan hasil penangkapan dan ikan hasil budidaya, sedangkan ikan konsumsi digolongkan berdasarkan tempat habitatnya yaitu ikan yang hidup di perairan darat dan ikan yang hidup di perairan laut (Marimin, 2010).

Marimin (2010) mengemukakan bahwa produksi perikanan global secara keseluruhan baik dari ikan hasil perikanan tangkap maupun budidaya sebesar 141,6 juta ton per tahun. Sekitar 105,7 juta ton ini (75%) dikonsumsi manusia secara langsung, sedangkan sisanya dipakai untuk produk non pangan, khususnya pembuatan fishmeal dan minyak. Ikan memiliki kandungan nutrisi yang tinggi antara lain omega 3, protein asam amino yang tinggi, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral seperti vitamin A, vitamin D, vitamin B12 (Afrianto & Liviawaty, 1992).

Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi KKP (2013) mencatat data bahwa ikan sapu-sapu memiliki kadar protein yang tinggi sebesar 19,71% per 100 gram dan angka ini mengalahkan kadar protein pada ikan nila sebesar 18,8% dan ikan lele dumbo sebesar 18,2% masing-masing per 100 gramnya. Daging ikan sapu-sapu telah banyak dimanfaatkan masyarakat sebagai bahan baku pembuatan makanan seperti siomay, batagor, kerupuk, otak-otak, dan sebagainya. Selain dagingnya, bagian kulit ikan sapu-sapu juga sudah dimanfaatkaan sebagai bahan baku pembuatan gelatin (Hermanto, 2014).

Semua makhluk yang terdapat di langit maupun bumi diciptakan Allah SWT tidaklah tanpa adanya hikmah dan tidaklah sia-sia, hal ini sesuai dengan Firman-Nya yang terkandung dalam Surah Al-Imran (189-191) berikut:

﴿ ٌزيِدَق ٍءْيَش ِّلُك َىَلَع ُالله َو ِض ْرَلأا َو ِتا َواَمهسلا ُكْلُم ِ ه ِلِلّ َو

ٔ٨١

﴾

ٍتاَيلآ ِراَههىلا َو ِلْيهللا ِفَلاِتْخا َو ِض ْرَلأا َو ِتا َواَمهسلا ِقْلَخ يِف هنِإ

﴿ ِباَبْللأا يِل ْوُ ِّلأ

ٔ١ٓ

﴾

َىَلَع َو ًادىُعُق َو ًاماَيِق َ ّاللّ َنوُزُكْذَي َهيِذهلا

َتْقَلَخ اَم اَىهب َر ِض ْرَلأا َو ِتا َواَمهسلا ِقْلَخ يِف َنو ُزهكَفَتَي َو ْمِهِبىُىُج

﴿ ِراهىلا َباَذَع اَىِقَف َكَواَحْبُس ًلاِطاَب اذَه

ٔ١ٔ

﴾

”Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka” (QS. Al-„Imran. 189-191). 2.4 Ektoparasit pada Ikan

Parasit merupakan organisme yang hidup pada tubuh organisme lain dan umumnya menimbulkan efek negatif pada inangnya (Handajani, 2005). Parasit dinilai merugikan karena mengambil makanan atau nutrisi dari tubuh inang (Kabata, 1985). Kontaminasi yang berasal dari luar tubuh baik yang bersifat infeksi atau non infeksi dapat menyebabkan hadirnya penyakit ikan. Kualitas air yang buruk, pemberian pakan ikan yang berlebih, dan perubahan iklim merupakan faktor penyebab timbulnya parasit (Handajani, 2005).

Kabata (1985) membagi parasit menjadi dua kelompok yang berbeda yaitu ektoparasit dan endoparasit. Ektoparasit adalah parasit yang terdapat pada bagian luar tubuh ikan atau di bagian yang masih mendapat udara dari luar. Ektoparasit menginfeksi kulit, sirip, operkulum, dan insang ikan, sedangkan endoparasit adalah parasit yang hidupnya di dalam tubuh inang, misalnya di dalam alat pencernaan, peredaran darah, atau organ dalam lainnya (Rahmaningsih, 2016). Beberapa organisme yang tergolong ke dalam ektoparasit antara lain udang renik, protozoa, cacing, virus, jamur, dan bakteri (Handajani, 2005). Agen patogenik yang menyebabkan penyakit parasit ikan sering ditemukan di Indonesia terutama ektoparasit. Infeksi ektoparasit dapat mengakibatkan pertumbuhan yang lambat dan mempengaruhi tingkah laku ikan serta sensitifitas ikan (Scholz, 1999).

2.5 Cacing Ektoparasit

Salah satu organisme ektoparasit adalah cacing. Adanya cacing ektoparasitik pada ikan memiliki dampak besar bagi kesehatan hewan lain maupun manusia (Handajani, 2005). Menurut Food and Agriculture Organization (2005) prevalensi penyebaran cacing parasitik pada ikan di Indonesia telah

11

mencapai 30 persen, angka ini menjadikan Indonesia sebagai deretan negara berkembang yang memiliki tingkat prevalensi yang paling tinggi.

Tingkat prevalensi penyebarannya bisa melalui cacing ektoparasit maupun cacing endoparasit. Walaupun kerugian akibat infeksi cacing ektoparasit pada ikan tidak sebesar kerugian akibat adanya cacing endoparasit, namun tingkat infeksi cacing ektoparasit yang tinggi dapat mengakibatkan ikan tersebut sebagai transmisi penyakit bagi ikan atau hewan lain (Handajani, 2005). Cacing ektoparasit yang menginfeksi akan menimbulkan adanya kelainan morfologi pada ikan. Cacing parasit dari kelompok digenea dan nematoda lebih banyak ditemukan pada bagian dalam tubuh (endoparasit) pada ikan, sedangkan kelompok monogenea terdapat pada bagian luar tubuh ikan (ektoparasit) (Rahmaningsih, 2016).

2.5.1 Nematoda

Nematoda dikenal juga dengan sebutan round worm atau cacing gilig. Nematoda dewasa biasanya ditemukan dalam saluran pencernaan ikan. Semua stadium cacing nematoda dapat ditemukan hampir di seluruh bagian dari tubuh ikan termasuk pada organ dalam seperti gelembung renang, kulit, otot, dan insang (Yanong, 2002). Menurut Buchmann dan Bresciani (2001), cacing ini berbentuk panjang, ramping, silindris, tidak bersegmen, dengan kedua ujung meruncing, mempunyai mulut serta anus (saluran pencernaan yang lengkap) serta memiliki rongga tubuh semu yang disebut pseudoselom. Tubuhnya memiliki panjang sekitar dua milimeter hingga satu meter dan tertutup oleh suatu kantung dermomuskular yang terdiri dari tiga lapisan kutikula, hipodermis, dan otot (Grabda, 1991).

Secara umum di dalam tubuh ikan, cacing nematoda memiliki lima stadium dalam siklus hidupnya yang dipisahkan oleh empat kali pergantian kulit (moulting) (Buchmann & Bresciani, 2001). Yanong (2002) membagi siklus hidup nematoda menjadi dua kategori utama, yaitu siklus hidup langsung dan tidak langsung. Siklus hidup langsung, ikan bertindak sebagai hospes definitif yaitu sebagai tempat hidup parasit tumbuh menjadi dewasa dan tidak memerlukan hospes perantara, sehingga infeksi dapat langsung disebarkan secara langsung dari

satu ikan ke ikan lain melalui telur atau larva infektif yang termakan. Nematoda yang memiliki siklus hidup tidak langsung, telur atau larva akan dikeluarkan ke dalam air dan selama proses perkembangannya, larva yang belum dewasa ini memerlukan hospes perantara yang berbeda, salah satunya adalah ikan.

Salah satu Nematoda yang banyak ditemukan pada ikan adalah spesies Anisakis sp., siklus hidup Anisakis sp. memerlukan inang perantara yang terdiri dari beberapa spesies ikan dan mamalia laut. Anisakis sp. beresiko terhadap kesehatan manusia, larva dari parasit ini infektif bagi manusia dan menyebabkan Anisakiasis. Anisakiasis menginfeksi manusia melalui makanan ikan laut mentah atau setengah matang dan menimbulkan gejala pada saluran pencernaan. (Puspitasari, 2013).

2.5.2 Digenea

Digenea merupakan cacing yang berbentuk pipih dorsoventral, oval, dan memanjang. Tubuh Digenea tidak bersekat-sekat dan memiliki bagian posterior yang jelas. Digenea memiliki dua organ pelengkap, yaitu oral sucker dan ventral sucker (Kabata, 1985). Cacing Digenea pada umumnya bersifat endoparasit yang dapat ditemukan pada organ dalam ikan seperti usus, pembuluh darah atau terbungkus kista di jaringan tubuh (Moller & Anders, 1986). Beberapa spesies digenea bersifat ektoparasit dan dapat ditemukan pada permukaan insang, operkulum, dan rongga mulut. Digenea ditemukan pada ikan dalam bentuk larva ataupun dewasa. Stadium larva Digenea berbentuk kista sebagai metaserkaria dalam jaringan bawah kulit atau di dalam alat tubuh internal (saluran gastrointestinal) dan beberapa ditemukan pada insang atau darah (Dawes, 1956).

Siklus hidupnya di dalam tubuh ikan sebagai hospes definitif terjadi secara seksual dengan pembentukan telur. Telur Digenea yang menetas menjadi larva bersilia (mirasidium) akan dimakan oleh hospes perantara pertama. Mirasidium akan berubah menjadi sebuah sporokista, setiap sporokista parasit aseksual menghasilkan banyak larva yang pada gilirannya menghasilkan larva infektif (serkaria). Serkaria akan menginfeksi hospes perantara kedua dan menjadi metaserkaria. Metasersaria akan berkembang menjadi cacing dewasa jika menemukan hospes definitif (Noga, 2011).

13

2.5.3 Monogenea

Monogenea merupakan cacing pipih yang tidak bersegmen, dengan ukuran panjang sekitar 0,15-20 milimeter, dan bentuk tubuhnya fusiform. Monogenea mempunyai sistem pencernaan sederhana yang mencangkup lubang mulut, usus, dan anus. Tahap awal hidupnya, Monogenea memiliki sebuah organ mirip kait atau penghisap di bagian posteriornya yang disebut haptor. Cacing dewasa memiliki prohapthor (untuk makan) dan opisthapthor (untuk menempel). Monogenea dapat ditemukan dikulit, sirip, dan insang ikan.

Gambar 3. Tipe-tipe Monogenea, kelompok monopisthocotylea: A. Gyrodactylidae, B. Dactylogyridae, C. Tetraonchinae, D. Capsuloidae, E. Capsalidae, F. Acanthocotylidae, G. Monocotylidae, H. Mirobothriidae; kelompok polypisthocotylea: I. Hexabothridae, J. Polystomatidae, K. Diclidophoridae, L. Hexastomatidae, M. Mazocraeidae, N. Microcotylidae, O. Discocotylidae. (Sumber: Olsen, 1974).

Berdasarkan kompleksitas haptor, Monogenea terbagi menjadi 2 tipe yaitu monopisthocotylea dan polypisthocotylea (Gambar 3). Monopisthocotylea memiliki satu bagian utama pada haptor, sering berupa kait atau cakram yang besar, sedangkan polyopisthocotylea memiliki beberapa bagian pada haptor

berupa penjepit. Monogenea mempunyai siklus hidup langsung (satu hospes) tanpa memerlukan hospes perantara (Olsen, 1974). Siklus hidupnya tidak mengalami reproduksi aseksual, telur akan mengalami tahap larva yang disebut onkomirasidium. Cacing dewasanya memakan darah, lendir, serta sel-sel epitel inangnya.

Monogenea yang paling banyak menginfeksi beberapa spesies ikan air tawar yaitu Dactylogyrus spp. dan Gyrodactylus spp. Kelompok Gyrodactylus sp. menginfeksi kulit dan insang, namun kelompok Dactylogyrus sp. lebih sering menyerang insang pada semua spesies ikan air tawar terutama ukuran benih. Bagian anterior Dactylogyrus sp. terdapat 1-2 pasang kait dan bagian posterior terdapat opisthapthor yang dikelilingi 14 kait marginal (Kabata, 1985), sedangkan Gyrodactylus sp. memiliki opisthapthor yang tidak mengandung batil isap tetapi memiliki sederet kait-kait kecil berjumlah 16 buah di sepanjang tepinya dan kait besar di tengah-tengah (Dawes, 1956).

15 BAB III METODE

3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Juni 2018 sampai Januari 2019. Lokasi pengambilan sampel ikan dilakukan pada bagian tengah Sungai Ciliwung, yaitu aliran yang melintasi Ibukota Jakarta. Lokasi tersebut terdiri dari 3 titik yaitu Cawang (titik koordinat 6014‟34”S dan 106051‟45”E), Kalibata (titik koordinat 6015‟29”S dan 106051‟37”E), dan Bidara Cina (titik koordinat 6014‟02”S dan 106051‟58”E) (Gambar 4). Selanjutnya pemeriksaan sampel ikan sapu-sapu dan uji parameter fisik-kimia kualitas perairan Sungai Ciliwung dilakukan di Laboratorium Ekologi Pusat Laboratorium Terpadu (PLT) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Gambar 4. Titik Sampling Pengambilan Ikan Sapu-sapu. (Sumber: Peta Administrasi DKI Jakarta, Peta DAS (Daerah Aliran Sungai) Ciliwung Jakarta, dan Hasil Pengamatan Lapangan).

3.2 Alat dan Bahan

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini antara lain alat pengukuran parameter air (spektrofotometer Uv-Vis, termometer, tali, tongkat skala, pH meter, DO meter), box ikan, nampan, mistar, sarung tangan lateks, alat bedah/ dissecting kit (gunting, pisau bedah, pinset, scalpel), kaca objek, kaca penutup, tisu, mikroskop cahaya binokuler (Olympus), mikroskop stereo (Olympus), kertas label, alat tulis, kamera (Handphone).

Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini antara lain ikan sapu-sapu (Pterygoplichthys pardalis), larutan garam fisiologis NaCl 0,9%, dan akuades.

3.3 Metode Penelitian

3.3.1 Pengambilan sampel ikan sapu-sapu

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei, yaitu merupakan upaya pengumpulan informasi dari sebagian populasi yang dianggap dapat mewakili populasi tertentu (Mantra, 2001). Penentuan titik sampling pengambilan sampel ikan menggunakan metode purposive sampling yang merupakan suatu teknik penentuan sampel yang dilakukan berdasarkan pertimbangan maupun tujuan tertentu. Pertimbangan dari metode ini adalah titik yang ditentukan dianggap mewakili keberadaan ikan sapu-sapu berdasarkan informasi dari pengepul ikan sapu-sapu dan masyarakat setempat.

Total ikan sapu-sapu sebanyak 60 ekor ditangkap, jumlah tersebut mewakili 10% dari populasi yang ada (Bailey, 1984). Lokasi sampling terbagi ke dalam 3 titik (Cawang, Kalibata, dan Bidara Cina) dan setiap titik diambil sebanyak 20 ekor ikan sapu-sapu (P. pardalis). Ikan sapu-sapu yang diambil berukuran sedang yaitu sekitar 90-250 gram dan panjangnya sekitar 20-35 cm.

Ikan yang sudah ditangkap kemudian dimasukkan ke dalam box ikan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di laboratorium. Ikan-ikan tersebut diletakkan di kolam ikan yang telah diberi aerasi. Selain itu, dibawa pula sampel air untuk diperiksa kemungkinan terdapat cacing parasit yang terdapat di sampel air tersebut dan untuk keperluan uji parameter kualitas perairan Sungai Ciliwung Jakarta.

17

3.3.2 Pengukuran kualitas perairan Sungai Ciliwung Jakarta

Penentuan titik sampling untuk pengamatan dan pengukuran parameter lingkungan disamakan dengan titik pengambilan sampel ikan sapu-sapu. Pengambilan data kualitas air dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan dengan masing-masing jarak antar titik ulangan ± 5 meter dan dilakukan pada pagi hari (pukul 08.00-10.00 WIB). Data kualitas air yang diukur berupa suhu, pH, oksigen terlarut (DO), kebutuhan oksigen biokimia (BOD), kedalaman sungai, kecerahan, kekeruhan, dan kecepatan arus. Selain itu, dilakukan pengukuran kandungan fosfat (PO4) dan amonia (NH3) di Laboratarium Ekologi PLT Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

3.3.3 Pemeriksaan dan pengukuran sampel ikan sapu-sapu

Sampel ikan sapu-sapu yang telah diperoleh selanjutnya dibawa ke Laboratorium Ekologi PLT UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk diperiksa. Sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai infeksi parasit, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sampel dengan mengamati morfologi sampel ikan tersebut. Pengamatan morfologi bertujuan untuk mengamati adanya kelainan maupun gejala klinis yang berpotensi adanya parasit yang melekat pada tubuh ikan.

Masing-masing sampel ikan yang ditangkap dilakukan pengukuran panjang dan berat ikan. Selanjutnya sampel ikan diletakkan pada nampan, kemudian diamati dengan memerhatikan morfologinya. Salah satu kelainan morfologi pada ikan seperti adanya luka pada tubuh ikan tersebut.

3.3.4 Pemeriksaan cacing ektoparasit

Setelah dilakukan pemeriksaan sampel, selanjutnya dilakukan pemeriksaan cacing parasitik pada bagian luar tubuh ikan (ektoparasit). Berdasarkan pada penelitian sebelumnya mengenai pemeriksaan ektoparasit pada ikan, pemeriksaan cacing ektoparasit pada ikan sapu-sapu dilakukan pada permukaan tubuh, sirip dorsal, sirip pektoral, sirip kaudal, sirip anal, dan insang. Sampel lendir pada permukaan tubuh dan sirip ikan dilakukan pengerokan atau scrapping, sedangkan sampel insang digunting terlebih dahulu dan dilakukan pengerokan. Bagian kulit

yang diperiksa merupakan bagian sisik yang tebal dan keras pada tubuh bagian lateral, sedangkan sampel ingsang yang diperiksa adalah bagian lemela terutama lamela primer. Masing-masing sampel diletakkan pada kaca objek yang telah ditetesi dengan larutan garam fisiologis (NaCl 0,9%). Selanjutnya ditutup dengan kaca penutup dan diamati menggunakan mikroskop cahaya maupun mikroskop stereo.

3.3.5 Analisis data

Analisis data disajikan dalam bentuk tabel dan grafik, yang diolah mengunakan Microsoft Excel 2010 dengan menghitung jumlah total ektoparasit yang telah ditemukan dan menghitung prevalensinya. Selanjutnya, analisis data yang digunakan untuk mengetahui kualitas air yang mempengaruhi keberadaan ektoparasit diolah menggunakan uji statistik Principal Component Analysis (PCA) pada program SPSS 2.2. Berikut merupakan rumus perhitungan untuk mengetahui tingkat infeksi ektoparasit (Dogiel et al., 1961),

Prevalensi

.

Intensitas

Hasil perhitungan tingkat prevalensi dan intensitas infeksi ektoparasit dimasukkan dalam kategori yang mengacu pada pengelompokan Williams dan Williams (1996) (Tabel 1 dan Tabel 2),

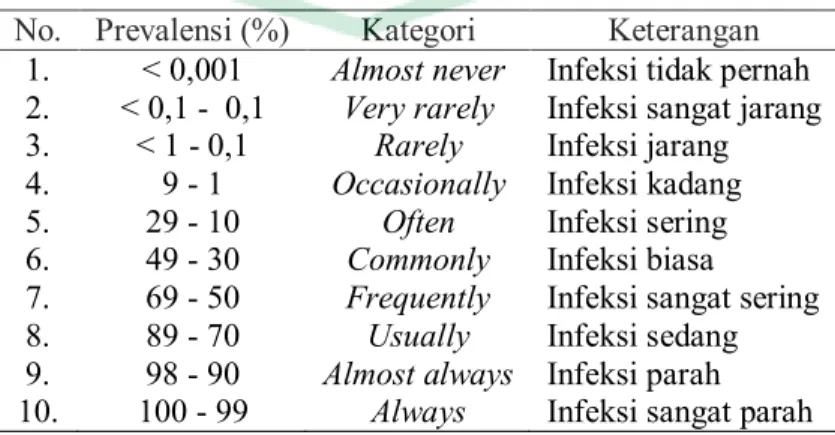

Tabel 1. Kriteria prevalensi infeksi parasit (Williams & Williams, 1996)

No. Prevalensi (%) Kategori Keterangan 1. < 0,001 Almost never Infeksi tidak pernah

2. < 0,1 - 0,1 Very rarely Infeksi sangat jarang 3. < 1 - 0,1 Rarely Infeksi jarang 4. 9 - 1 Occasionally Infeksi kadang

5. 29 - 10 Often Infeksi sering 6. 49 - 30 Commonly Infeksi biasa

7. 69 - 50 Frequently Infeksi sangat sering 8. 89 - 70 Usually Infeksi sedang 9. 98 - 90 Almost always Infeksi parah

19

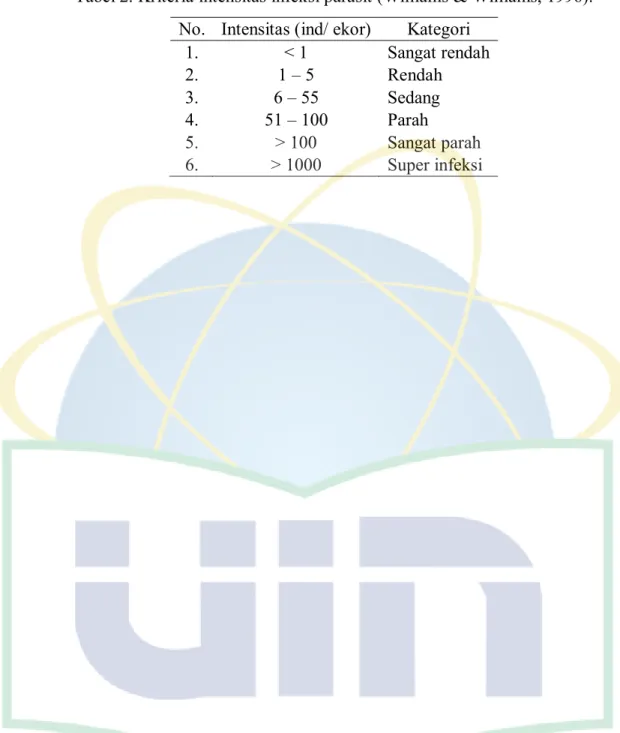

Tabel 2. Kriteria intensitas infeksi parasit (Williams & Williams, 1996). No. Intensitas (ind/ ekor) Kategori

1. < 1 Sangat rendah 2. 1 – 5 Rendah 3. 6 – 55 Sedang 4. 51 – 100 Parah 5. > 100 Sangat parah 6. > 1000 Super infeksi

20 BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Identifikasi Cacing Ektoparasit

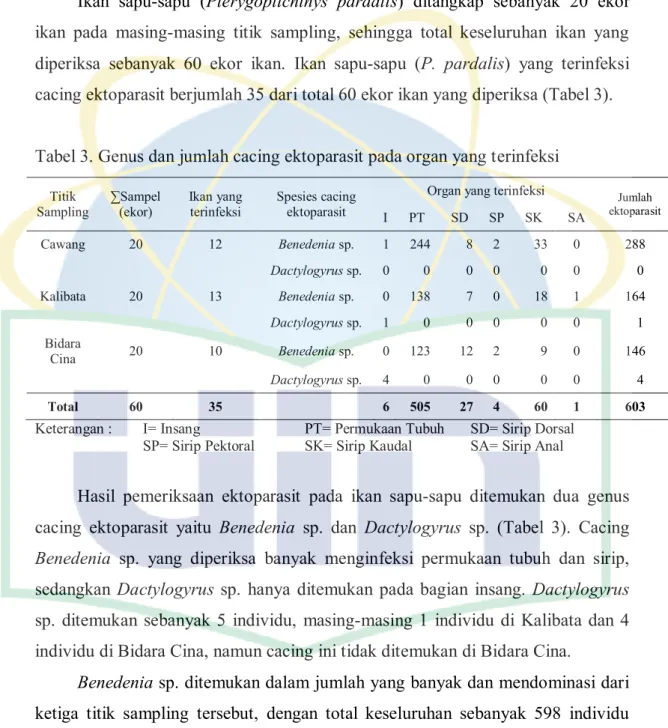

Ikan sapu-sapu (Pterygoplichthys pardalis) ditangkap sebanyak 20 ekor ikan pada masing-masing titik sampling, sehingga total keseluruhan ikan yang diperiksa sebanyak 60 ekor ikan. Ikan sapu-sapu (P. pardalis) yang terinfeksi cacing ektoparasit berjumlah 35 dari total 60 ekor ikan yang diperiksa (Tabel 3).

Tabel 3. Genus dan jumlah cacing ektoparasit pada organ yang terinfeksi Titik Sampling ∑Sampel (ekor) Ikan yang terinfeksi Spesies cacing ektoparasit

Organ yang terinfeksi Jumlah

ektoparasit I PT SD SP SK SA Cawang 20 12 Benedenia sp. 1 244 8 2 33 0 288 Dactylogyrus sp. 0 0 0 0 0 0 0 Kalibata 20 13 Benedenia sp. 0 138 7 0 18 1 164 Dactylogyrus sp. 1 0 0 0 0 0 1 Bidara Cina 20 10 Benedenia sp. 0 123 12 2 9 0 146 Dactylogyrus sp. 4 0 0 0 0 0 4 Total 60 35 6 505 27 4 60 1 603

Keterangan : I= Insang PT= Permukaan Tubuh SD= Sirip Dorsal SP= Sirip Pektoral SK= Sirip Kaudal SA= Sirip Anal

Hasil pemeriksaan ektoparasit pada ikan sapu-sapu ditemukan dua genus cacing ektoparasit yaitu Benedenia sp. dan Dactylogyrus sp. (Tabel 3). Cacing Benedenia sp. yang diperiksa banyak menginfeksi permukaan tubuh dan sirip, sedangkan Dactylogyrus sp. hanya ditemukan pada bagian insang. Dactylogyrus sp. ditemukan sebanyak 5 individu, masing-masing 1 individu di Kalibata dan 4 individu di Bidara Cina, namun cacing ini tidak ditemukan di Bidara Cina.

Benedenia sp. ditemukan dalam jumlah yang banyak dan mendominasi dari ketiga titik sampling tersebut, dengan total keseluruhan sebanyak 598 individu dari 603 individu cacing ektoparasit yang ditemukan. Benedenia sp. dari ketiga titik sampling banyak menginfeksi permukaan tubuh yaitu sebanyak 505 individu. Hal ini karena permukaan tubuh mempunyai permukaan yang lebih luas dibandingkan dengan organ sirip, sehingga cacing ektoparasit lebih banyak

21

menyebar dan menginfeksi. Masing-masing bagian sirip yang terinfeksi dari yang terbanyak secara berturut-turut yaitu sirip kaudal (pinna caudalis) sebanyak 60 individu, sirip dorsal (pinna dorsalis) sebanyak 27 individu, sirip pektoral (pinna pectoralis) sebanyak 4 individu, dan sirip anal (pinna analis) sebanyak 1 individu, serta ditemukan pula 1 individu pada bagian insang.

4.1.1 Benedenia sp.

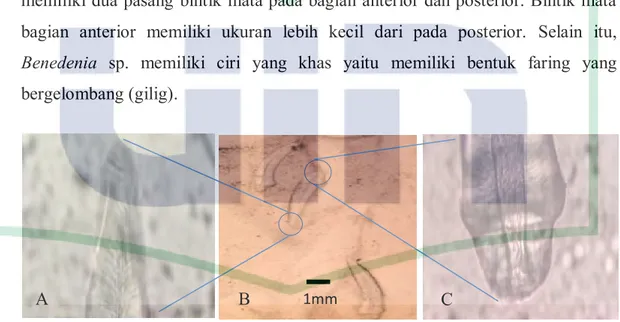

Organ target ditemukannya parasit Benedenia sp. saat pemeriksaan adalah di bagian permukaan tubuh dan sirip, namun hanya ditemukan satu individu pada organ insang. Benedenia sp. terlihat memiliki bentuk tubuh pipih. Cacing ektoparasit ini memiliki sepasang alat penghisap (sucker) pada bagian anterior tubuh dan opisthapthor yang membulat pada bagian posterior tubuh, namun sucker dan bintik mata yang terdapat pada bagian anterior dan posterior tidak jelas terlihat (transparan) (Gambar 5). Hal ini sesuai dengan penelitian Jithendran et al. (2005), yang melaporkan bahwa parasit ini memiliki bentuk pipih dorsoventral dengan tubuh memanjang dengan ukuran tubuh 2,05-3,29 x 0,66-1,33 mm dan memiliki dua pasang bintik mata pada bagian anterior dan posterior. Bintik mata bagian anterior memiliki ukuran lebih kecil dari pada posterior. Selain itu, Benedenia sp. memiliki ciri yang khas yaitu memiliki bentuk faring yang bergelombang (gilig).

Gambar 5. Morfologi Benedenia sp.: A. Bagian anterior (perbesaran 10x40), B. Bagian utuh (perbesaran 10x10), C. Bagian posterior (perbesaran 10x40).

Grabda (1991) mengklasifikasikan Benedenia sp. ke dalam Filum Platyhelminthes, Kelas Trematoda monogenea, Ordo Dactylogyridae, Famili

50µm

23

Grabda (1991) mengklasifikasikan Dactylogyrus sp. ke dalam Filum Platyhelminthes, Kelas Trematoda monogenea, Ordo Dactylogyridea, Famili Dactylogyridae, Genus Dactylogyrus. Ektoparasit ini merupakan spesies cacing yang memiliki bentuk tubuh memanjang, memiliki dua pasang mata dan sucker pada bagian anterior. Bagian posterior terdapat 2 kait besar yang dikelilingi 14 kait lebih kecil yang umumnya berfungsi untuk menempel dan menginfeksi jaringan pada insang ikan. Parasit ini mampu menginfeksi ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut (Putri et al., 2016).

Dactylogyrus sp. merupakan parasit yang lebih sering ditemukan dan menginfeksi ikan pada bagian insang. Beberapa penelitian sebelumnya Dactylogyrus sp. lebih dominan ditemukan pada insang ikan nila (Oreochromis nilotica) (Nurhayati & Eri, 2018; Putri et al., 2016) dan pada insang ikan nila merah (Oreochromis sp.) (Irwandi & Wulandari, 2017). Penelitian Irwandi dan Wulandari (2017) melaporkan bahwa Dactylogyrus sp. merupakan ektoparasit yang bersifat menyerang organ spesifik terhadap insang, ektoparasit ini lebih sering menyerang bagian insang yang menyebabkan permukaan insang tertutup, rusaknya epitelium, dan ditambah dengan banyaknya produksi lendir yang akan mengganggu pertukaran oksigen, sehingga menyebabkan ikan mati karena tidak mampu bernafas.

Perkembangan parasit Dactylogyrus sp. mencapai dewasa terjadi di insang, tepatnya di lamela primer insang. Oncomirasidium (larva cacing) masuk dan memakan sel epitel lamela dan tulang rawan hialin yang ada pada lamela primer dan membentuk kista di dalamnya, hal ini mengakibatkan terjadinya hiperplasia sel epitel lamela dan tulang rawan hialin yang menyebabkan organ insang membengkak (Grabda, 1991). Infeksi pada organ insang ikan sapu-sapu yang diamati terlihat dilapisi lendir dan berwarna merah pucat (Tabel 4), hal ini sesuai dengan penelitian Putri et al., (2016) yang menyatakan bahwa ikan yang terinfeksi penyakit mengalami perubahan warna tubuh, sebagian atau seluruh insang dipenuhi dengan lapisan lendir, terjadi pembengkakan, dan tampak pucat. Gejala klinis ikan yang terinfeksi Dactylogyrus sp. yaitu ikan mengalami tidak seimbang saat berenang.

25

Hasil pengamatan pada bagian organ insang ikan sapu-sapu (Pterygoplichthys pardalis) yang terinfeksi ektoparasit memiliki warna yang lebih pucat (memutih) dan berlendir. Pemeriksaan permukaan tubuh ikan sapu-sapu yang terinfeksi parasit ditandai dengan adanya luka, sedangkan ikan yang sehat memiliki warna tubuh yang stabil (tidak berubah-ubah) dan kondisi tubuh normal tidak ada kelainan atau cacat. Selain itu bagian sirip dorsal, sirip pektoral, dan sirip kaudal terlihat patah atau robek pada ikan yang terinfeksi (Tabel 4). Menurut Afrianto dan Liviawaty (1992), ikan dikatakan sakit apabila terjadi gangguan atau kelainan baik secara morfologi maupun fisiologinya. Adapun yang menjadikan ciri-ciri ikan sakit seperti permukaan tubuh yang terjadi pendarahan, kulit ikan mengelupas, selain itu sirip dada, sirip punggung, maupun sirip ekor sering terlihat rusak dan pecah-pecah. Tingkat infeksi yang lebih hebat kadang-kadang hanya tinggal jari-jari siripnya saja, serta kelainan pada insang ditandai dengan perubahan warna insang menjadi keputih-putihan.

Penurunan daya tahan tubuh ikan terjadi karena adanya penularan penyakit melalui air atau kontak langsung dengan ikan yang terinfeksi dan penularannya akan didukung oleh rendahnya kualitas air sebagai habitat ikan tersebut. Selain itu, kepadatan populasi yang tinggi menjadikan ikan mempunyai daya saing di dalam memanfaatkan makanan, kebutuhan oksigen, dan ruang gerak, sehingga tingkah laku ikan yang saling berkompetisi ini memicu timbulnya luka terbuka pada tubuh luar ikan yang bisa menjadi jalan bagi masuknya sumber penyakit (Diansari et al., 2013). Faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi tingkat infeksi parasit (prevalensi dan intensitas) pada ikan.

4.2 Prevalensi dan Intensitas Infeksi Cacing Ektoparasit

Prevalensi merupakan nilai presentase yang diperoleh berdasarkan jumlah ikan yang terinfeksi suatu parasit dari jumlah total ikan yang diperiksa, nilai ini berfungsi untuk mengetahui banyaknya sampel ikan yang terinfeksi suatu parasit. Intensitas adalah nilai yang diperoleh dari jumlah individu suatu parasit yang ditemukan pada satu ekor ikan dan nilai ini berfungsi untuk mengetahui tingkat infeksi suatu organisme parasit (Dogiel et al., 1961). Nilai prevalensi dan intensitas infeksi cacing ektoparasit yang dihasilkan pada ikan sapu-sapu

(Pterygoplichthys pardalis) di Sungai Ciliwung Jakarta berbeda-beda pada masing-masing titik sampling (Tabel 5).

Tabel 5. Prevalensi dan intensitas infeksi cacing ektoparasit

Titik

Sampling Spesies Parasit

Jumlah Parasit (ind) Jumlah ikan yang terinfeksi (ekor) Jumlah ikan yang diperiksa (ekor) Prevalensi (%) Intensitas (ind/ekor)

Cawang Benedenia sp. Dactylogyrus 288 12 20 60 24

sp. 0 0 0 0 Kalibata Benedenia sp. 164 13 20 65 13 Dactylogyrus sp. 1 1 5 1 Bidara Cina Benedenia sp. 146 10 20 50 15 Dactylogyrus sp. 4 2 10 2

Jumlah ikan sapu-sapu yang terinfeksi cacing ektoparasit dari ketiga titik sampling yaitu sebanyak 35 ekor dari 60 ekor ikan yang diperiksa (Tabel 3), maka nilai prevalensi yang dihasilkan yaitu 58,33%. Menurut Wiliams dan Williams (1996), kriteria nilai prevalensi 58,33% berada pada kategori frequently atau infeksi sangat sering karena memiliki nilai prevalensi pada kisaran 69-50%. Lokasi masing-masing titik sampling yang berada didekat pusat kegiatan masyarakat dan penduduk sekitar menjadikan kualitas air selama pengambilan sampel tidak begitu baik, sesuai pula dengan laporan BPLHD DKI Jakarta (2011) yang menyatakan aliran Sungai Ciliwung di Jakarta tergolong ke dalam cemaran berat, sehingga hal ini menjadikan cacing ektoparasit relatif mudah berkembang dan dengan cepat menginfeksi inangnya.

Tingkat prevalensi serangan cacing ektoparasit Benedenia sp. pada ketiga titik sampling berada pada kategori frequently atau infeksi sangat sering karena memiliki nilai prevalensi pada kisaran 69-50%. Masing-masing nilai prevalensi yang dihasilkan dari ketiga titik sampling yaitu 60% di Cawang, 65% di Kalibata, dan 50% di Bidara Cina (Tabel 5). Secara umum Benedenia sp. dapat berpindah dari ikan satu ke ikan yang lainnya karena adanya kontak langsung antar ikan. Tingginya nilai prevalensi oleh Benedenia sp. yang menginfeksi permukaan tubuh dan sirip ikan sapu-sapu, dapat disebabkan karena permukaan tubuh dan sirip merupakan organ tubuh yang berhubungan langsung dengan air yang

27

memudahkan parasit untuk menempel dan penularannya didukung dengan kondisi daya tahan tubuh ikan yang menurun sehingga memicu cepatnya sebaran infeksi oleh parasit (Diansari et al., 2013).

Nilai intensitas cacing ektoparasit Benedenia sp. dari ketiga titik sampling tergolong sedang karena berada pada kisaran angka 6-55 individu/ ekor. Nilai intesitas tertinggi yaitu berada di Cawang sebesar 24 individu/ ekor, sedangkan di Kalibata memiliki nilai sebesar 13 individu/ ekor dan di Bidara Cina 15 individu/ ekor (Tabel 5). Penelitian Irwandi dan Wulandari (2017) menyatakan bahwa nilai intensitas yang tinggi dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang mendukung kehidupan ektoparasit dan kurang mendukung bagi kehidupan ikan. Hal ini membuat pergerakan ikan menjadi lemah dan mudah terinfeksi penyakit.

Nilai prevalensi oleh cacing ektoparasit Dactylogyrus sp. pada ketiga titik sampling berbeda-beda yaitu 0% di Cawang, 5% di Kalibata, dan 10% di Bidara Cina (Tabel 5). Menurut Williams dan Williams (1996) kriteria nilai prevalensi 0% di Cawang berada pada kategori rarely atau infeksi jarang, nilai prevalensi di Kalibata sebesar 5% berada pada kategori occasionally atau infeksi kadang dan di Bidara Cina sebesar 10% berada pada kategori often atau infeksi sering. Nilai intensitas cacing ektoparasit Dactylogyrus sp. pada titik sampling Cawang kurang dari 1 individu/ ekor, Kalibata 1 individu/ ekor, dan Bidara Cina kurang 2 individu/ ekor. Menurut Williams dan Williams (1996) nilai intensitas ektoparasit 1-5 individu/ ekor termasuk ke dalam tingkat infeksi rendah dan < 1 individu/ ekor yang termasuk ke dalam tingkat infeksi sangat rendah.

Rendahnya nilai infeksi (prevalensi dan intensitas) spesies Dactylogyrus sp. pada ikan sapu-sapu, karena cacing ektoparasit ini hanya ditemukan pada organ insang ikan dan tidak ditemukan pada organ lainnya. Dactylogyrus sp. bersifat menyerang organ spesifik terhadap insang dan sepanjang siklus hidupnya berada pada organ insang. Pemeriksaan terhadap organ insang ikan sapu-sapu terlihat sehat dan berwarna merah segar. Perbedaan hanya terlihat dari kondisi insang yang tampak lebih pucat dan terdapat 3 organ insang yang terinfeksi Dactylogyrus

sp. dari total 60 ekor ikan yang diperiksa.

Nilai prevalensi dan intensitas pada setiap parasit tidak selalu sama karena banyaknya faktor yang berpengaruh, salah satu faktor yang berpengaruh adalah

ukuran inang. Beberapa spesies ikan terutama ikan konsumsi, semakin besar ukuran atau berat inang, semakin tinggi pula tingkat infeksi oleh parasit tertentu (Nurhayati & Eri, 2018). Rahmaningsih (2016) menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi tingkat infeksi suatu parasit disebabkan oleh kemampuan adaptasi parasit pada tubuh inang dan kecocokan inang untuk kelangsungan hidup parasit, serta kualitas lingkungan.

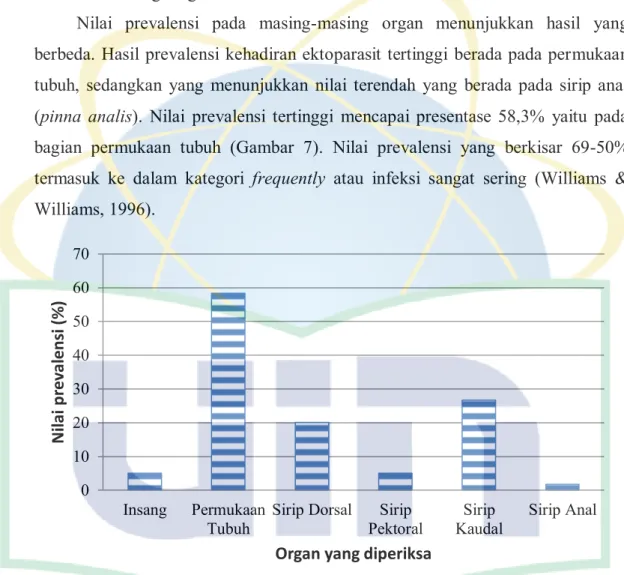

Nilai prevalensi pada masing-masing organ menunjukkan hasil yang berbeda. Hasil prevalensi kehadiran ektoparasit tertinggi berada pada permukaan tubuh, sedangkan yang menunjukkan nilai terendah yang berada pada sirip anal (pinna analis). Nilai prevalensi tertinggi mencapai presentase 58,3% yaitu pada bagian permukaan tubuh (Gambar 7). Nilai prevalensi yang berkisar 69-50% termasuk ke dalam kategori frequently atau infeksi sangat sering (Williams & Williams, 1996).

Gambar 7. Nilai Prevalensi (%) pada Organ Ikan Sapu-sapu

Permukaan tubuh yang diperiksa yaitu bagian sisik atau kulit dari lateral tubuh ikan sapu-sapu. Tingginya ektoparasit yang menginfeksi kulit dikarenakan kulit merupakan salah satu bagian yang berhubungan langsung dengan air yang menjadikan parasit lebih mudah menempel dibagian kulit dibandingkan dengan organ tubuh lainnya (Kabata, 1985). Selain itu, permukaan tubuh mempunyai

0 10 20 30 40 50 60 70 Insang Permukaan Tubuh

Sirip Dorsal Sirip Pektoral Sirip Kaudal Sirip Anal Ni la i p re va le n si ( % )

29

permukaan yang lebih luas dibandingkan dengan organ tubuh lain, sehingga cacing ektoparasit lebih banyak menyebar dan menginfeksi.

Bagian sirip kaudal (pinna caudalis) memiliki nilai prevalensi lebih besar yaitu 26,7% dibandingkan pada bagian sirip lainnya. Sirip dorsal (pinna dorsalis) memiliki nilai prevalensi sebesar 20%, sirip pektoral (pinna pectoralis) 5%, dan sirip anal (pinna analis) 1,7% (Gambar 7). Tingkat infeksi pada sirip kaudal dan sirip dorsal termasuk ke dalam kategori often atau sering, karena berada pada kisaran 29-10% sesuai dengan pendapat Williams dan Williams (1996) yang mengkategorikan infeksi berdasarkan prevalensi. Tingkat infeksi pada sirip pektoral dan sirip anal termasuk ke dalam kategori occasionally atau kadang, karena berada pada kisaran 9-1%. Sirip anal memiliki nilai prevalensi terendah, hal ini dikarenakan sirip anal mempunyai luas permukaan yang lebih kecil jika dibandingkan dengan sirip-sirip lainnya yang menjadikan hanya satu individu ektoparasit yang ditemukan.

Secara umum sirip berfungsi untuk membantu menstabilkan ikan ketika berenang dan organ ini memiliki kontak langsung dengan lingkungan abiotiknya berupa air dan lumpur (Martin et al., 1998). Ikan sapu-sapu mempunyai kebiasaan menggali lubang sepanjang tepian sungai menggunakan mulut dan siripnya (Qoyyimah et al., 2016), hal ini membuat sirip dengan mudah terpapar parasit. Sirip kaudal atau sirip ekor dapat dikatakan sebagai dayung yang terus-menerus bergerak untuk membantu ikan berenang, sehingga pergerakannya lebih aktif dibandingkan dengan sirip-sirip yang lain (Martin et al., 1998).

Insang pada ikan sapu-sapu terletak pada bagian ventral tubuh sama seperti letak mulutnya (Samat et al., 2008). Nilai prevalensi pada organ insang yang diamati memiliki nilai prevalensi yaitu sebesar 5% (Gambar 7). Tingkat infeksi pada insang termasuk ke dalam kategori occasionally atau kadang, karena berada pada kisaran 9-1%. Beberapa penelitian mengenai identifikasi parasit ikan (Nurhayati & Eri, 2018; Putri et al., 2016), didapatkan hasil dengan nilai infeksi pada insang yang dominan atau tertinggi. Hal ini dikarenakan masuk keluarnya air pada saat melakukan proses respirasi melalui mulut dan insang, akan meninggalkan salah satunya organisme air yaitu parasit ikan yang dapat menempel dan menginfeksi permukaan insang (Moller & Anders, 1986). Selain

0 10 20 30 40 50 60 70

Cawang Kalibata Bidara Cina

Nil ai p re va le n si ( % )

itu, insang merupakan organ pernapasan yang langsung bersentuhan dengan lingkungan sekitarnya yang menyaring bahan-bahan yang terlarut, menyaring partikel-partikel pakan, dan mengikat oksigen (Ismi et al., 2019). Ikan sapu-sapu memiliki alat pernafasan berupa labirin yang berfungsi untuk menyimpan cadangan oksigen yang digunakan pada saat ikan berada pada lingkungan dengan kadar oksigen rendah (Geerinckx et al., 2007).

4.3 Hubungan Parameter Kualitas Air dengan Keberadaan Cacing Ektoparasit

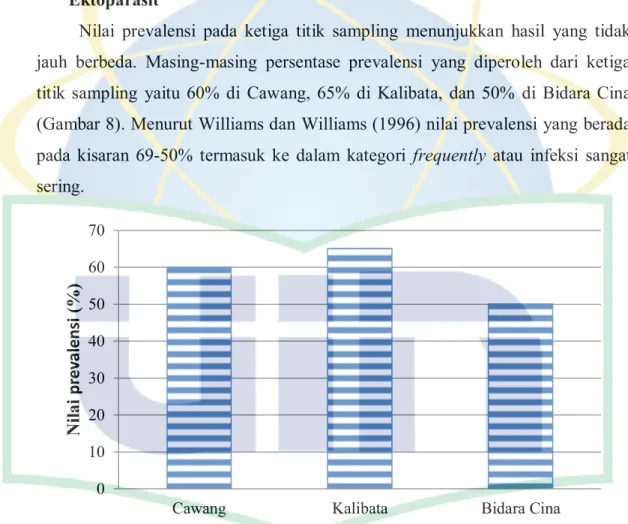

Nilai prevalensi pada ketiga titik sampling menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda. Masing-masing persentase prevalensi yang diperoleh dari ketiga titik sampling yaitu 60% di Cawang, 65% di Kalibata, dan 50% di Bidara Cina (Gambar 8). Menurut Williams dan Williams (1996) nilai prevalensi yang berada pada kisaran 69-50% termasuk ke dalam kategori frequently atau infeksi sangat sering.

Gambar 8. Nilai Prevalensi (%) dari Ketiga Titik Sampling

Faktor yang menunjukkan tingginya tingkat infeksi cacing ektoparasit dari ketiga titik sampling, salah satunya karena kondisi perairan Sungai Ciliwung berada dalam kondisi tercemar berat, mulai dari hulu (daerah Puncak, Kab. Bogor) sampai dengan hilir (di DKI Jakarta) (Yudo & Said, 2018). Lokasi dari

31

ketiga titik sampling berada di tengah kota Jakarta yang alirannya dekat dan melintasi banyak perkampungan, perumahan padat, dan pemukiman-pemukiman kumuh (BPLHD DKI Jakarta, 2011). Kondisi air pada titik sampling Cawang, Kalibata, dan Bidara Cina saat pengamatan sangat keruh karena dekat dengan pemukiman warga yang menyebabkan adanya buangan limbah rumah tangga yang masuk ke dalam perairan tersebut (Gambar 9). Selain disebabkan karena berada didekat pemukiman warga, lokasi masing-masing titik sampling dekat dengan pusat kegiatan masyarakat seperti mal, pasar tradisional, dan perusahaan-perusahaan. Limbah domestik saat ini menjadi penyumbang terbesar terjadinya pencemaran air sungai seperti pembuangan tinja, bekas air cucian dapur maupun kamar mandi, dan sampah rumah tangga. Limbah domestik dan limbah industri mengandung berbagai jenis bahan pencemar yang berkontribusi terhadap buruknya kualitas air sungai (International River Foundation, 2011).

Gambar 9. Kondisi Titik Sampling di Sungai Ciliwung Jakarta: A. Cawang, B. Kalibata, C. Bidara Cina.

B

R iv er F o u n d at io n, 2 0 1 1) .C

R iv er F o u n d at ioA

R

iv

er

F

o

u

n

d

at

io

n,

2

0

1

1

).

Jumlah spesies cacing yang ditemukan di Cawang (288 individu) lebih banyak dibandingkan di Kalibata (164 individu), namun nilai prevalensi yang diperoleh di Kalibata lebih tinggi yaitu sebesar 65% dibandingkan dengan Cawang (60%) dan Bidara Cina (50%) (Gambar 8). Hal ini menunjukkan adanya kemerataan penyebaran infeksi oleh cacing ektoparasit, sehingga jumlah ikan sapu-sapu yang terinfeksi di Kalibata lebih banyak dibandingkan dari dua titik sampling lainnya. Kondisi ini sesuai dengan data pengukuran yang menunjukkan kecepatan arus di Kalibata lebih tinggi dibandingkan dari kedua titik sampling lainnya (Tabel 6), hal ini dapat menyebabkan distribusi ikan akan menyebar cepat dan mempengaruhi penyebaran cacing ektoparasit. Selain itu, kandungan amonia pada perairan Kalibata cukup tinggi (Tabel 6), yang menyebabkan kondisi air di Kalibata saat pengamatan berwarna lebih gelap (Gambar 9).

Tabel 6. Hasil pengukuran kualitas air pada ketiga titik sampling

Keterangan * : PP No.82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Kelas II

Sungai dikatakan tercemar jika kualitas airnya sudah tidak sesuai dengan peruntukannya, hal ini didasarkan pada baku mutu kualitas air kelas II yaitu sebagai sumber air minum dan kegiatan pembudidayaan ikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Pengamatan kualitas air bertujuan untuk mengetahui perubahan kualitas air, kualitas air yang buruk dapat menyebabkan adanya serangan parasit pada biota air yang hidup pada perairan tertentu. Kondisi

Parameter

pengukuran Mutu* Baku

Titik Sampling

Cawang Kalibata Bidara Cina

Suhu (°C) deviasi 3 28,1 28,5 27,9 pH 6 - 9 6,5 6,7 6 Kedalaman (cm) - 84 50 49 Kekeruhan (FTU) - 42,39 29,35 36,53 Kecepatan arus (m/s) - 0,4 5,3 0,3 BOD (mg/L) 3 5,7 3,8 4,8 Fosfat (ppm) 0,2 0,3 0,04 0,01 Amonia (ppm) 1 3,6 2,7 0,6 DO (mg/L) 4 5,93 4,66 4,01

33

perairan di Sungai Ciliwung Jakarta dapat mempengaruhi kelangsungan hidup ikan maupun ektoparasit yang menginfeksi ikan sapu-sapu.

Parameter yang diukur pada perairan sungai Ciliwung Jakarta meliputi suhu, pH, kedalaman, kekeruhan, kecepatan arus, BOD, dan DO, serta mengukur kandungan senyawa kimia berupa fosfat dan amonia. Masing-masing parameter tersebut diperoleh data suhu sekitar 27,9-28,5 oC, pH 6-6,7, kedalaman 49-84 cm, kekeruhan 29,35-42,39 FTU, kecepatan arus 0,3-5,3 m/s, , BOD 3,8-5,7 mg/l, DO 4,01-5,93 mg/l, dengan kandungan fosfat sekitar 0,01-0,3 ppm dan amonia sekitar 0,6-3,6 ppm (Tabel 6). Nilai pengukuran suhu dan pH air berada pada kondisi yang optimal ikan sapu-sapu untuk tumbuh dan berkembang. Pterygoplichthys spp. dapat ditemukan di perairan dalam kondisi asam dan basa yaitu pH 5,5 hingga 8,0 dan memiliki rentang suhu air yang lebih hangat yaitu diantara 21-29ºC (Hossain et al., 2018).

Hasil dari pengukuran parameter kualitas air tersebut, kemudian dilakukan uji stastistik PCA (Principal Component Analysis) untuk mengetahui korelasi atau hubungan antara keberadaan ektoparasit dengan kuliatas perairan yang terdapat di Sungai Ciliwung Jakarta. Hasil output KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) yaitu 0,636 dengan nilai signifikasi 0,000 (Lampiran 3). Nilai KMO yang diperoleh dapat dianalisis lebih lanjut karena mempunyai nilai lebih besar dari 0,50 (0,636 > 0,50) dan nilai signifikasi juga dapat dianalisis lebih lanjut karena mempunyai nilai lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,50).

Nilai component matrix dapat berfungsi untuk mengetahui parameter apa yang paling mempengaruhi kehadiran cacing ektoparasit yang menginfeksi ikan sapu-sapu. Korelasi antara suatu variabel dengan faktor 1 dan faktor 2 ditunjukkan pada angka yang terdapat di dalam tabel yang disebut dengan factor loading. Nilai factor loading yang melebihi tujuh ( >7) merupakan nilai yang disarankan sebagai penentu komponen faktor (Elpira, 2014). Berdasarkan tabel output component matrix menunjukkan distribusi ketujuh parameter membentuk 2 faktor utama. Parameter kedalaman (0,993), kekeruhan (0,747), BOD (0,766), DO (0,981), fosfat (0,999), dan amonia (0822), berkontribusi pada faktor 1, sedangkan kecepatan arus (0,785) lebih berkontribusi pada faktor 2 (Tabel 7).