KAJIAN SISTEM PRASARANA

LINGKUNGAN PERMUKIMAN KAMPUNG NELAYAN

( Studi Kasus : Kampung Nelayan, Kecamatan Medan Belawan)

TESIS

OLEH

Fahmi Aridos Harahap 127020002

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2015

Judul Tesis : Kajian Sistem Prasarana Lingkungan Permukiman Kampung Nelayan

( Studi Kasus Kampung Nelayan Kecamatan Medan Belawan)

Nama mahasisiwa : Fahmi Aridos Harahap Nomor Pokok : 127020002

Program Studi : Teknik Arsitektur

Bidang kekhususan : Manajemen Pembangunan Kota

Menyetujui Komisi Pembimbing,

(Dr. Ir. Dwira Nirfalini Aulia, M.Sc) (Ir.N.Vinky Rahman, MT) Ketua Anggota

Ketua Program Studi, Dekan,

(Dr. Ir. Dwira Nirfalini Aulia, M.Sc) (Prof.Dr.Ir. Bustami Syam, MSME)

i

ABSTRAK

Kawasan permukiman nelayan pada umumnya merupakan kawasan dengan tingkat pelayanan akan pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana dasar lingkungan yang sangat terbatas, khususnya keterbatasan untuk memperoleh pelayanan sarana air bersih, drainase dan sanitasi. Selain itu profesi sebagai nelayan dengan tingkat kemampuan ekonomi yang rendah berdampak pada ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi biaya hidupnya. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak mampu membenahi lingkungannya untuk menjadi lingkungan layak huni. Akhirnya kondisi permukiman di kawasan pesisir pun cenderung berkembang menjadi permukiman kumuh. Permukiman kumuh merupakan suatu daerah yang tidak layak huni, tidak memenuhi syarat kesehatan, dengan kondisi lingkungan permukiman tanpa sanitasi, dimana utilitas permukiman tanpa pengelolaan yang baik, fasilitas permukiman sangat kurang, Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan evaluasi keadaan eksisting sistem prasarana lingkungan di Kelurahan Belawan I (Kampung Nelayan), dan memberikan rekomendasi penyelesaian masalah sistem prasarana lingkungan di Kelurahan Belawan I (Kampung Nelayan)

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kampung Nelayan Kecamatan Medan Belawan.

Metode penelitian yang akan dilaksanakan yaitu melakukan survei keadaan lapangan dan memudahkan dalam penyusunan mengumpulkan data primer yang diperlukan. Metode penelitian yaitu deskriptif kondisi prasarana lingkungan serta menyesuaikan dengan standar pelayanan minimal.

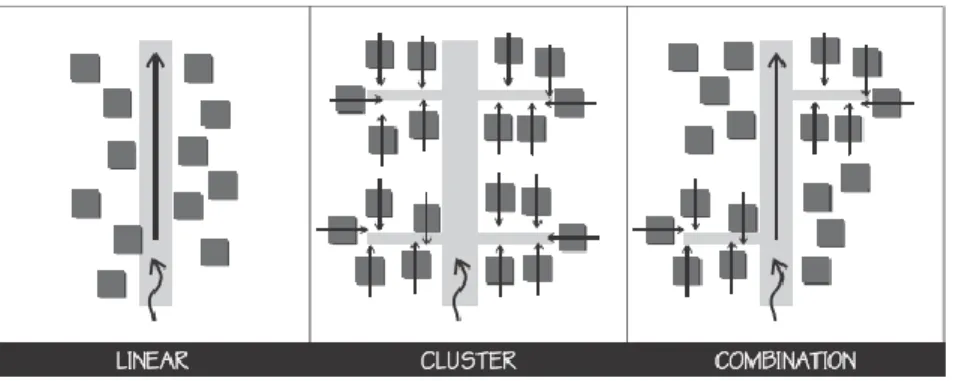

Kesimpulan yang didapat dari kompilasi data dan hasil analisa yaitu permukiman di Kampung Nelayan dibangun di atas lahan basah yang datar berpasir dan berlumpur serta dipengaruhi oleh air pasang surut dimana saat air laut pasang fenomena yang tampak adalah sekumpulan rumah yang seolah-olah mengambang di atas air. Pada saat surut fenomena yang tampak adalah rumah-rumah model panggung. Pola permukiman di Kampung Nelayan termasuk Sub Kelompok Komunitas (Cluster) yaitu pola permukiman tipe ini berbentuk cluster, terdiri dari beberapa unit atau kelompok unit hunian, memusat pada ruang-ruang penting. Kondisi prasarana lingkungan permukiman di Kampung Nelayan untuk jaringan jalan, jaringan air bersih dan jaringan listrik dalam keadaan cukup baik. Adapun untuk prasarana jalan, pembuangan air limbah dan sistem pengolahan sampah di Kampung Nelayan dalam kondisi kurang baik.

Kata Kunci : Kajian, prasarana lingkungan, permukiman

ii ABSTRACT

Fisherman residence usually has very limited basic environmental facilities, particularly in clean water supply, drainage, and sanitation. Besides that, fishermen’s low economic standard has caused them not to be able to support their own life which will eventually cause them not to able to improve their environmental condition as an inhabitable place. In consequence, the coastal area tends to develop as slum area which is uninhabitable since it does not meet health requirement; it is without sanitation, without good management, and without good facilities. The objective of the research was to evaluate the existing environmental facility system at Kelurahan Belawan I (Kampung Nelayan) and give recommendation for the solution on the environmental facility system at Kelurahan Belawan I (Kampng Nelayan).

The research was conducted at Kampung Nelayan, Medan Belawan Subdistrict. It used a survey method on the field to make it easier to gather primary data. It also used descriptive method about the environmental facility condition and adjusted it to the minimum service standard.

The conclusion of the research is that Kampung Nelayan is built on flat wet land which is sandy and muddy. It was influenced by low ebb; when it is in high tide, a group of dwellings look as if they were floating on sea water, but when it is in low tide, the houses look like houses built on stilts. The dwelling pattern at Kampung Nelayan belongs to sub- community cluster which consists of several units and centered in important rooms. The environmental facility at Kampung Nelayan, such as clean water supply system and power supply system is in good condition. However, road facility, sewage, and waste processing system are in bad condition.

Keywords: Study, Environmental Facility, Residence

iii

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji syukur kehadirat ALLAH SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karuniaNya atas terselesaikannya laporan penelitian ini. Penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul ”Kajian Sistem Prasarana lingkungan Permukiman Kampung Nelayan” dengan studi kasus Studi Kasus Kawasan Permukiman Nelayan Belawan Medan. Penelitian ini disusun untuk memenuhi persyaratan Mata Kuliah PPs – 699 Ujian Tesis pada Program Magister Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Sumatera Utara.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Sumatera Utara, Bapak Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM.&H, MSc (CTM)., Sp.A.(K), Dekan Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara, Bapak Prof. Dr. Ir. Bustami Syam, MSME, Ketua Program Studi Magister Teknik Arsitektur, Ibu Dr. Ir. Dwira Nirfalini Aulia, MSc, Sekretaris Program Studi Magister Teknik Arsitektur, Ibu Beny Octofryana Yousca Marpaung, ST, MT, PhD,

Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen Pembimbing I, Ibu Dr. Ir. Dwira Nirfalini Aulia, MSc, atas bimbingan dan dukungan penuh dalam menyelesaikan penelitian ini. Dosen Pembimbing II, Bapak Ir. N. Vinky Rahman, Mt, atas bimbingan dan dukungan penuh dalam menyelesaikan penelitian ini. Para Staf Pengajar dan Penguji Magister Teknik Arsitektur Universitas Sumatera Utara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu atas materi perkuliahan dan masukan-masukan yang sangat berarti

iv

dalam menyelesaikan penelitian ini. Ibu Novi Yanthi staf administrasi Program Magister Teknik Arsitektur Universitas Sumatera Utara atas administrasi yang baik selama ini.

Tesis ini kupersembahkan kepada Kedua orangtua yang tersayang Bapak H.

Ir.Busron Harahap dan Ibu Hj.Latifa Harianni Siregar. Untuk isteriku tercinta Wulandari S.kom, dan anakku Faiq Rafif Harahap beserta Mertua.

Dalam penyusunan makalah tesis ini, saya menyadari adanya kekurangan- kekurangan dalam penulisan, yang diharapkan dapat disempurnakan atas bimbingan dan masukan dari pembimbing, penguji, dan pembaca.

Akhir kata, semoga makalah tesis ini dapat diterima dan memberi manfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya. Atas perhatian dan kesempatannya diucapkan banyak terima kasih.

Medan, Juli 2015

Penyusun,

Fahmi Aridos Harahap

NIM: 127020002

v

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fahmi Aridos Harahap

Alamat : Jalan P. Siantar Gg. Bilal L. Pakam

Agama : Islam

Tempat/Tgl Lahir : Medan, 25 April 1984

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan Formal

Tahun 1996 : SD Negeri

Tahun 1999 : SMP Negeri 4 Padang Sidempuan

Tahun 2002 : SMK Padang sidempuan

Tahun 2009 : Jurusan Teknik Sipil

Tahun 2015 : Magister Teknik Arsitektur Program Studi Manajemen

Pembangunan Kota Jurusan Arsitektur Fakultas

Teknik Universitas Sumatera Utara Medan

Riwayat Pekerjaan

vi

Tahun 2008 s/d sekarang : Abdi Negara Pemkab Deli Serdang

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK ... i

ABSTRACT ... ii

KATA PENGANTAR ... iii

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ... iv

DAFTAR ISI ... v

DAFTAR GAMBAR ... viii

DAFTAR TABEL ... ix

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Perumusan Masalah ... 4

1.3 Tujuan Penelitian ... 5

1.4 Manfaat Penelitian ... 6

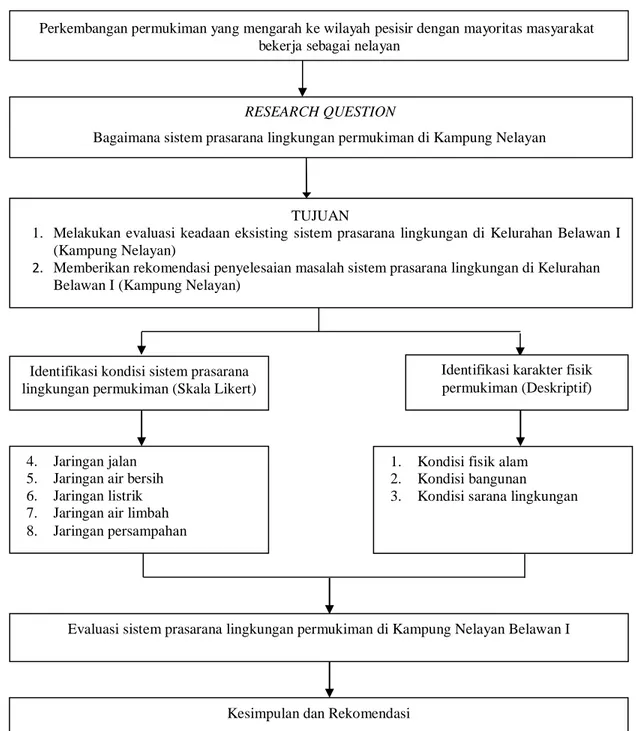

1.5 Kerangka Berfikir ... 6

1.6 Struktur Penulisan Tesis ... 6

vii

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 9

2.1 Prasarana Lingkungan Permukiman ... 9

2.1.1 Pengertian prasarana lingkungan ... 9

2.1.2 Jenis prasarana lingkungan ... 12

2.1.3 Jaringan jalan ... 14

2.1.4 Jaringan listrik ... 20

2.1.5 Jaringan air bersih ... 22

2.1.6 Jaringan pembuangan air limbah... 26

2.1.7 Sistem pengelolaan sampah ... 28

2.1.8 Sistem penyediaan prasarana lingkungan ... 32

2.2 Standar Pelayanan Minimal Prasarana Lingkungan Permukiman... 33

2.3 Karakteristik Fisik Permukiman ... 39

2.3.1 Identifikasi kondisi fisik alam ... 39

2.3.2 Identifikasi kondisi bangunan ... 40

2.3.3 Identifikasi kondisi sarana lingkungan ... 44

BAB III METODOLOGI PENELITIAN ... 48

3.1 Jenis Penelitian ... 48

3.2 Metode Pengumpulan Data ... 49

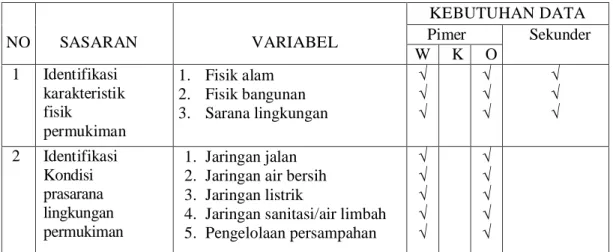

3.3 Kebutuhan Data ... 51

3.4 Populasi dan Sampel ... 52

viii

3.5 Metode Penelitian ... 53

3.6 Kerangka Proses Analisa ... 53

BAB IV KAWASAN KAJIAN ... 55

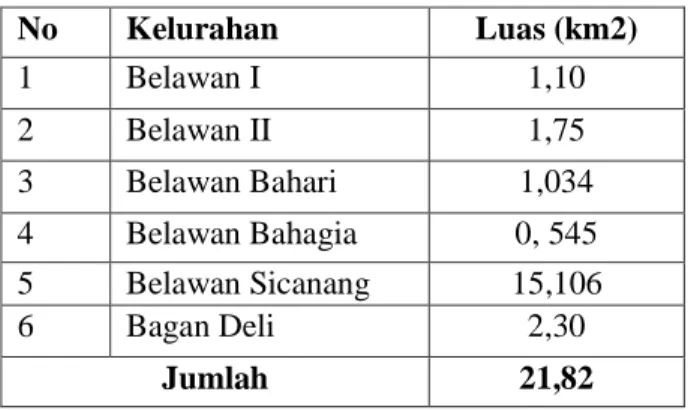

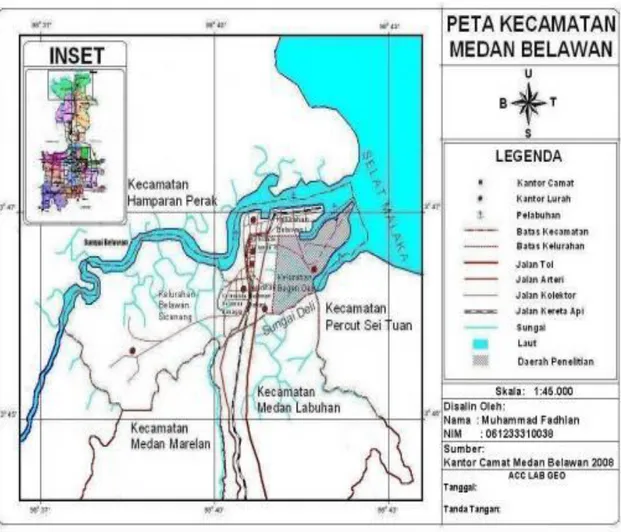

4.1 Gambaran Umum Kecamatan Medan Belawan ... 55

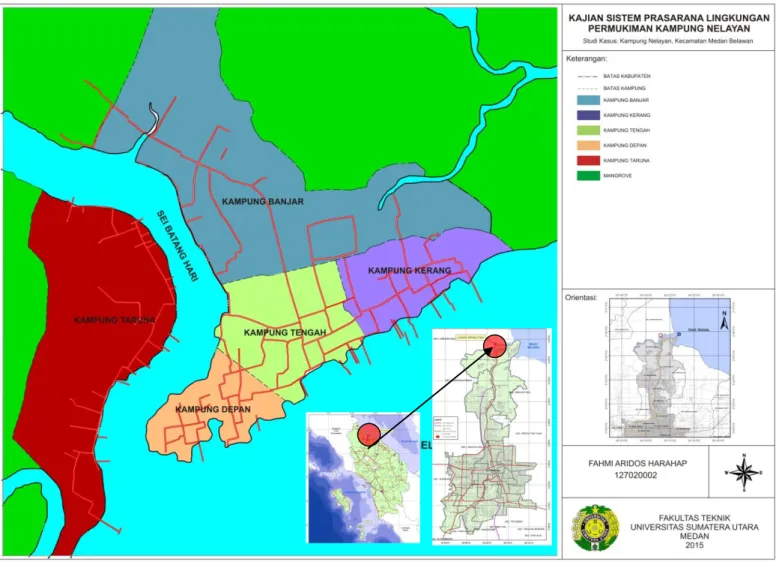

4.2 Gambaran Umum Kampung Nelayan ... 56

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN ... 61

5.1 Identifikasi Kondisi Fisik Permukiman ... 61

5.1.1 Kondisi fisik alam ... 61

5.1.2 Kondisi bangunan ... 61

5.1.3 Kondisi sarana lingkungan ... 66

5.2. Identifikasi Sistem Prasarana Lingkungan Permukiman ... 68

5.2.1 Kondisi jaringan jalan ... 68

5.2.2 Kondisi jaringan air bersih ... 71

5.2.3 Kondisi jaringan listrik ... 74

5.2.4 Kondisi jaringan air limbah ... 76

5.2.5 Kondisi pengelolaan sampah... 79

5.3. Rekomendasi Peningkatan Kualitas Prasarana Lingkungan ... 83

BAB VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ... 86

6.1. Kesimpulan ... 86

6.2. Rekomendasi ... 87

ix

DAFTAR PUSTAKA ... 89

DAFTAR GAMBAR

Nomor Judul Hal. 1.1 Kerangka Berfikir... 82.1 Deskripsi Bagian-Bagian Jalan ... 19

2.2 Potongan Jalan Menurut Klasifikasi ... 20

2.3 Pola Permukiman ... 44

2.4 Struktur Ruang Permukiman ... 44

3.1 Kerangka Analisis ... 54

4.1 Peta Administrasi Kecamatan Medan Belawan ... 56

4.2 Peta Konsentrasi Blok Kampung Nelayan Belawan ... 58

4.3 Foto Udara Kampung Nelayan ... 59

4.4 Peta Penggunaan Lahan Kampung Nelayan ... 60

5.1 Letak Kampung Nelayan ... 62

5.2 Permukiman di Kampung Nelayan ... 63

x

5.3 Kondisi Bangunan di Kampung Nelayan ... 63

5.4 Struktur Ruang Permukiman Kampung Nelayan ... 66

5.5 Kondisi Sarana Lingkungan di Kampung Nelayan ... 67

5.6 Kondisi Jaringan Jalan di Kampung Nelayan ... 69

5.7 Jaringan Jalan ... 70

5.8 Kondisi Jaringan Air Bersih di Kampung Nelayan... 71

5.9 Sistem Penyediaan Air Bersih Individual ... 73

5.10 Tangki Air dan MCK Umum ... 74

5.11 Kondisi Jaringan Listrik ... 75

5.12 Kondisi Jaringan Pembuangan Air Limbah ... 77

5.13 Pit Latrine (Kakus) dengan Ventilasi ... 79

5.14 Kondisi Persampahan ... 79

xi

DAFTAR TABEL

Nomor Judul Hal.

2.1 Prasarana Umum ... 11

2.2 Klasifikasi Jalan di Lingkungan Perumahan ... 19

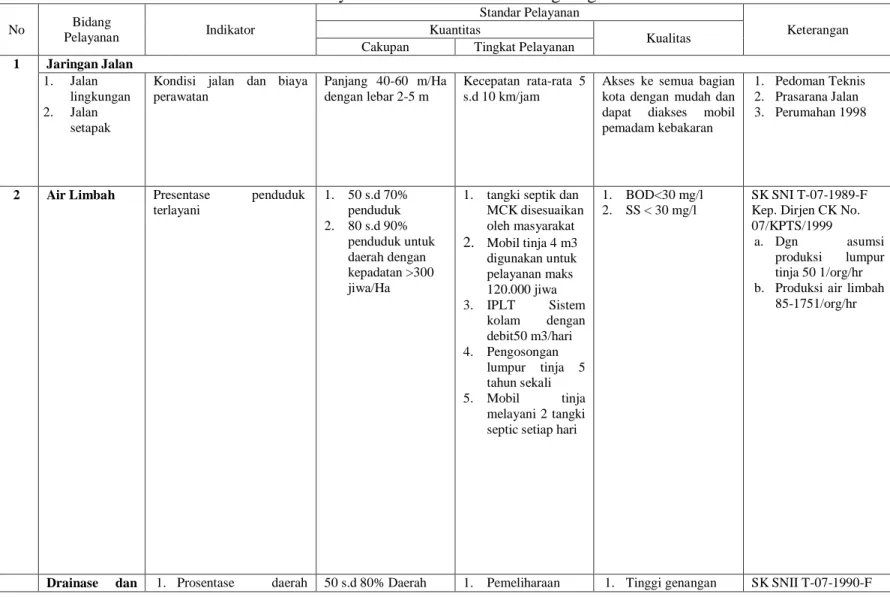

2.3 Standar Pelayanan Minimal Prasarana Lingkungan Permukiman ... 36

3.1 Kebutuhan Data ... 52

4.1 Nama Kelurahan di Kecamatan Medan Belawan ... 55

5.1 Analisa Jaringan Jalan ... 69

5.2 Analisa Jaringan Air Bersih ... 72

5.3 Analisa Jaringan Listrik ... 75

5.4 Analisa Jaringan Pembuangan Air Bersih ... 70

5.5 Analisa Jaringan Pengelolaan Sampah ... 80

xii

1 1.1 Latar Belakang

Bertambahnya jumlah penduduk di perkotaan menyebabkan peningkatan kegiatan pembangunan. Dimana setiap kegiatan pembangunan pasti memanfaatkan sumber daya yang ada sehingga berdampak pada menipisnya keberadaan sumber daya tersebut. Akhirnya sumber daya pesisir dan laut pun dijadikan tumpuan pembangunan dimasa mendatang. Hal ini tentu menyebabkan perkembangan wilayah pesisir semakin meningkat. Wilayah pesisir yang memiliki keragaman ekosistem dan sumber daya alam seperti perikanan, hutan mangrove, d a n terumbu karang dimanfaatkan masyarakat sebagai salah satu sumber bahan makanan.

Pesisir juga kaya akan bahan tambang dan mineral yang dimanfaatkan untuk mendukung perkembangan perekonomian. Beragamnya potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang ada di kawasan pesisir, membuat banyak masyarakat yang memilih untuk tinggal di kawasan ini.

Kawasan permukiman nelayan pada umumnya merupakan kawasan dengan tingkat pelayanan akan pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana dasar lingkungan yang sangat terbatas, khususnya keterbatasan untuk memperoleh pelayanan sarana air bersih, drainase dan sanitasi, serta prasarana dan sarana untuk mendukung pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Selain itu profesi sebagai nelayan dengan tingkat kemampuan ekonomi yang rendah berdampak pada ketidakmampuan

masyarakat untuk memenuhi biaya hidupnya. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak mampu membenahi lingkungannya untuk menjadi lingkungan layak huni. Akhirnya kondisi permukiman di kawasan pesisir pun cenderung berkembang menjadi permukiman kumuh. Permukiman kumuh merupakan suatu daerah yang tidak layak huni, tidak memenuhi syarat kesehatan, dengan kondisi lingkungan permukiman tanpa sanitasi, dimana utilitas permukiman tanpa pengelolaan yang baik, fasilitas permukiman sangat kurang, kualitas bangunan rendah dan bersifat kotemporer atau darurat. Masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh mayoritas merupakan golongan yang berpendapatan rendah dan menetap di rumah yang tidak memenuhi syarat rumah sehat dengan kepadatan kawasan yang tinggi.

Kelurahan Belawan I yang terletak di Kecamatan Medan Belawan merupakan wilayah pesisir yang identik dengan sebutan “Kampung Nelayan Belawan“ berada di ujung utara Kota Medan adalah daerah lingkungan permukiman masyarakat nelayan. Pertumbuhan urbanisasi yang sangat pesat menjadikan kawasan ini sebagai salah rute kegiatan perikanan. Hal tersebut menyebabkan banyaknya pendatang dari Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang yang tertarik untuk berimigrasi. Pada awalnya mereka bermigrasi ke kampung nelayan hanya untuk bekerja sebagai nelayan, setelah beberapa lama akhirnya mereka menetap dan mendirikan rumah untuk tinggal. Namun karena masih rendahnya tingkat ekonomi, mereka mendirikan rumah dengan bahan bangunan yang dapat mereka jangkau harganya, yaitu dengan bahan dari bambu/ kayu sehingga kondisi rumah yang ada mayoritas temporer.

Pengetahuan mereka akan penataan permukiman pun masih rendah, tidak adanya

pengetahuan tentang aturan garis sempadan membuat mereka mendirikan rumah di sepanjang pantai dan sungai karena dianggap lebih dekat dengan sumber mata pencahariannya.

Pada dasarnya kawasan permukiman nelayan Belawan ini merupakan kawasan yang tumbuh dan berkembang secara alami. Namun perkembangan permukiman tersebut tidak didukung dengan pemenuhan prasarana permukiman.

Bahkan jumlah pendatang dan penduduk yang terus bertambah menyebabkan kawasan ini menjadi sangat padat. Kondisi ekonomi yang rendah juga menjadi penyebab tidak terpeliharanya lingkungan permukiman. Keadaan tersebut menyebabkan lingkungan permukiman nelayan di Kelurahan Belawan (Kampung Nelayan) menjadi permukiman yang kumuh. Kondisi permukiman yang kumuh tersebut sebenarnya sudah mendapat perhatian dari pemerintah daerah dengan adanya berbagai kebijakan dan program perbaikan lingkungan permukiman.

Program perbaikan yang sudah dilakukan di Kelurahan Belawan I (Kampung Nelayan) seperti perbaikan prasarana jalan, drainase dan pembuatan MCK umum.

Namun hal tersebut belum dapat mengatasi masalah kekumuhan di Kelurahan Belawan I (kampung nelayan), seperti yang diungkapkan masyarakat sekitar

“Perbaikan jalan dan drainase belum mengatasi kekumuhan yang ada, kesan kumuh disini masih terasa. Namun karena kami sudah terbiasa jadi tidak mempermasalahkannya”

Kondisi permukiman yang rawan akan masalah kesehatan dan kebersihan lingkungan tentu dapat mengganggu keberlanjutan permukiman. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada maka perlu dilakukan penelitian untuk mengatasi permasalah tersebut agar dapat tercipta lingkungan permukiman yang bersih dan sehat. Penanganan permasalahan prasarana lingkungan permukiman di kawasan pesisir Kelurahan Belawan I (Kampung Nelayan) tidak hanya diselesaikan dengan cara perbaikan fisik, tetapi juga dilakukan secara berkesinambungan dengan lingkungan sekitarnya.

1.2 Perumusan Masalah

Prasarana lingkungan permukiman merupakan salah satu permasalahan pokok yang telah berkembang sejak lama. Walaupun demikian permasalahan permukiman kumuh tetap menjadi masalah dan hambatan utama bagi pengembangan wilayah.

Pertimbangan tentang penanganan permukiman yang tidak dipisahkan dari penanganan permasalahan pembangunan, menyebabkan bentuk penanganan permukiman kumuh harus mengacu pada konstelasi penanganan wilayah. Kampung Nelayan Kelurahan Belawan I sebagai salah satu wilayah di Kecamatan Medan Belawan yang berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia memiliki potensi perikanan yang besar sehingga masyarakat bermata pencaharian sebagai nelayan.

Namun karena rendahnya tingkat penghasilan sebagai nelayan membuat masyarakat tidak mampu membenahi permukiman tempat tinggalnya. Kawasan permukiman nelayan di Kelurahan Belawan I merupakan kawasan kumuh, salah satu indikasi kawasan ini dikatakan kumuh yaitu dengan melihat kondisi fisik

lingkungan permukimannya. Perkampungan nelayah yang tumbuh dan berkembang secara alami dengan kondisi kualitas lingkungan yang buruk berpengaruh pada pola kehidupan masyarakat setempat. Buruknya kondisi fisik lingkungan dan terbatasnya pemenuhan prasarana permukiman dapat menjadi bukti bahwa tingkat sosial dan ekonomi masyarakat yang menempati kawasan tersebut rendah sehingga tidak mampu melakukan peningkatan lingkungan permukimannya. Kondisi prasana permukiman yang kurang layak seperti drainase yang tersumbat sampah, tidak semua rumah memiliki saluran sanitasi membuat kawasan permukiman di Kampung Nelayan menjadi rawan akan masalah kesehatan dan kebersihan lingkungan. Kondisi prasarana yang kurang memadai menyebabkan lingkungan permukiman di Kampung Nelayan terlihat kumuh, Untuk itu diperlukan penataan kawasan permukiman melalui peningkatan kualitas fisik lingkungan.

Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan Research Question yang menjadi fokus penelitian: “ Bagaimana Sistem Prasarana Lingkungan Permukiman di Kampung Nelayan? ”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi keadaan eksisting sistem prasarana lingkungan di Kelurahan Belawan I (Kampung Nelayan)

2. Memberikan rekomendasi penyelesaian masalah sistem prasarana lingkungan di Kelurahan Belawan I (Kampung Nelayan)

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan pertimbangan dan masukan yang berguna bagi Pemerintah Kota Medan dalam mengatasi permasalahan prasarana lingkungan pemukiman di masa yang akan datang.

2. Bahan masukan bagi peningkatan sistem prasarana lingkungan pemukiman di Kamping Nelayan.

3. Sebagai referensi atau sumbangan literatur bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan sistem prasarana lingkungan permukiman.

1.5 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir dapat dilihat pada Gambar 1.1

1.6 Struktur Penulisan Tesis

Dalam penelitian ini, sistematika pembahasan yang dipergunakan adalah

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kerangka pemikiran , dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi teori-teori yaitu rumah dan permukiman, sistem prasarana lingkungan permukiman dan kondisi masyarakat nelayan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai tahap-tahap dalam pengerjaan penelitian ini yang meliputi waktu dan lokasi studi, metode-metode penelitian yang dipergunakan untuk melakukan analisis-analisis permasalahan- permasalahan yang dijumpai dalam penelitian.

BAB IV TINJAUAN KAWASAN

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum Kecamatan Medan Belawan, gambaran umum Kelurahan Belawan I, gambaran umum Kampung Nelayan.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang analisis kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, analisis kondisi prasarana lingkungan permukiman dan analisis kebijakan penataan prasarana lingkungan permukiman.

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berisikan kesimpulan serta rekomendasi yang dapat diusulkan untuk menangani masalah di wilayah studi.

Perkembangan permukiman yang mengarah ke wilayah pesisir dengan mayoritas masyarakat bekerja sebagai nelayan

RESEARCH QUESTION

Bagaimana sistem prasarana lingkungan permukiman di Kampung Nelayan

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir Sumber: Analisa, 2015

TUJUAN

1. Melakukan evaluasi keadaan eksisting sistem prasarana lingkungan di Kelurahan Belawan I (Kampung Nelayan)

2. Memberikan rekomendasi penyelesaian masalah sistem prasarana lingkungan di Kelurahan Belawan I (Kampung Nelayan)

Identifikasi kondisi sistem prasarana lingkungan permukiman (Skala Likert)

Identifikasi karakter fisik permukiman (Deskriptif)

4. Jaringan jalan 5. Jaringan air bersih 6. Jaringan listrik 7. Jaringan air limbah 8. Jaringan persampahan

1. Kondisi fisik alam 2. Kondisi bangunan

3. Kondisi sarana lingkungan

Evaluasi sistem prasarana lingkungan permukiman di Kampung Nelayan Belawan I

Kesimpulan dan Rekomendasi

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Prasarana Lingkungan Permukiman 2.1.1 Pengertian prasarana lingkungan

Prasarana atau yang sering disebut infrastruktur (Jayadinata: 1992), adalah merupakan suatu faktor potensial yang sangat penting dalam menentukan arah dan masa depan perkembangan suatu wilayah, karena pembangunan tidak akan sukses dan berjalan dengan baik tanpa dukungan prasarana yang memadai. Lalu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dan sebagainya). Dengan demikian prasarana kota merupakan suatu fasilitas umum yang menjadi penunjang utama terselenggaranya suatu proses atau kegiatan dalam kota yang pada akhirnya akan ikut menentukan perkembangan kota (Grigg, 1988).

Menurut Beimborn (dalam Wahyana,1986) pengadaan fasilitas atau prasarana untuk umum adalah untuk melayani masyarakat harus dilakukan oleh unit-unit pemerintah fasilitas umum pada skala lebih kecil seperti perumahan adalah meliputi trotoar, jalan setapak, saluran air limbah maupun air bersih dan taman-taman yang digunakan untuk umum. Djunaedi (1997) mengatakan bahwa pembangunan prasarana perkotaan harus memperhatikan 3 hal yaitu: 1) Pelaku pembangunan sebagai subjek yaitu keterlibatan para pengambil keputusan pembangunan, 2) Sumber daya

perkotaan pemanfaatan sumber daya yang seefesian mungkin, 3) Metode pengolahan perkotaan penerapan manajemen pembangunan secara konsisten.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No.4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman menyebutkan bahwa prasarana lingkungan merupakan kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Lebih jelasnya prasarana lingkungan atau sarana dasar yang utama bagi berfungsinya suatu lingkungan permukiman adalah jaringan jalan untuk mobilitas orang dan angkutan barang, mencegah perambatan kebakaran serta untuk menciptakan ruang dan bangunan yang teratur, jaringan air bersih, jaringan saluran pembuangan air limbah dan tempat pembuangan sampah untuk kesehatan lingkungan, serta jaringan saluran air hujan untuk pematusan (drainase) dan pencegahan banjir setempat.

Fungsi prasarana adalah untuk melayani dan mendorong terwujudnya lingkungan permukiman dan lingkungan usaha yang optimal sesuai dengan fungsinya. Upaya memperbaiki dan mengembangkan lingkungan membutuhkan keseimbangan antara tingkat pelayanan yang ingin diwujudkan dengan tingkat kebutuhan dari masyarakat pengguna dan pemanfaat prasarana dalam suatu wilayah/kawasan pada suatu waktu tertentu, keseimbangan diantara kedua hal tersebut akan mengoptimalkan pemakaian sumber daya yang terbatas (Diwiryo, 1996:1).

Dari pengertian di atas terlihat bahwa prasarana lingkungan merupakan kelengkapan dasar fisik lingkungan dimana kondisi dan kinerjanya akan berpengaruh

pada kelancaran aktifitas dari masyarakat sebagai pengguna atau pemanfaat prasarana. Sementara itu upaya-upaya perbaikan lingkungan dapat dilakukan dengan menjaga keseimbangan antara penyediaan prasarana dengan kebutuhan masyarakat.

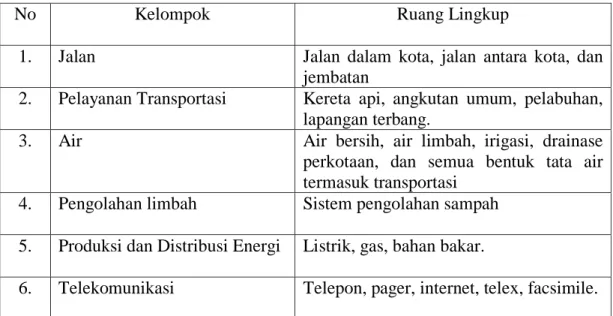

Fasilitas atau pelayanan umum adalah (Community Facilities and service) adalah berbagai bentuk bangunan fisik dan program terstruktur yang berperan dalam meningkatkan kenyamanan suatu lingkungan hunian (Jones, 1990). Hal–hal yang tercakup dalam bidang pekerjaan umum (public works) dalam defenisinya yang di tangani oleh Dinas atau Departemen Pekerjaan Umum. di Indonesia sat ini pekerjaan umum merupakan tugas dari Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah atau dinas terkait pada level Pemerintahan kabupaten/Kota. Urusan prasarana umum dapat dikelompokkan menjadi enam kategori seperti pada Tabel 2.1.

Table 2.1 Prasarana Umum

No Kelompok Ruang Lingkup

1. Jalan Jalan dalam kota, jalan antara kota, dan jembatan

2. Pelayanan Transportasi Kereta api, angkutan umum, pelabuhan, lapangan terbang.

3. Air Air bersih, air limbah, irigasi, drainase perkotaan, dan semua bentuk tata air termasuk transportasi

4. Pengolahan limbah Sistem pengolahan sampah 5. Produksi dan Distribusi Energi Listrik, gas, bahan bakar.

6. Telekomunikasi Telepon, pager, internet, telex, facsimile.

Sumber : Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, 2002

2.1.2 Jenis prasarana lingkungan

Berdasarkan UU RI No. 4/1992 (tentang Perumahan dan Permukiman) dapat diketahui berbagai jenis prasarana permukiman seperti yang tercantum dalam Pasal 5- 7, meliputi:

1. Sarana dasar yang utama bagi berfungsinya suatu lingkungan permukiman adalah (Pasal 5):

a. Jaringan jalan untuk mobilitas manusia dan angkutan barang, pencegahan perambatan kebakaran, serta untuk menciptakan ruang dan bangunan yang teratur;

b. Jaringan saluran pembuangan air limbah dan tempat pembuangan sampah untuk kesehatan lingkungan; dan

c. Jaringan saluran air hujan untuk pengatusan/drainase, dan pencegahan banjir setempat.

d. Dalam keadaan tidak terdapat air tanah sebagai sumber air bersih, jaringan air bersih merupakan sarana dasar.

2. Fasilitas penunjang dimaksud dapat meliputi aspek ekonomi yang antara lain berupa bangunan perniagaan/perbelanjaan yang tidak mencemari lingkungan. Sedangkan fasilitas penunjang yang meliputi aspek sosial- budaya, antara lain berupa bangunan pelayanan umum dan pemerintahan,

pendidikan dan kesehatan, peribadatan, rekreasi dan olah raga, pemakaman dan pertamanan (Pasal 6).

3. Utilitas umum meliputi antara lain: jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas, jaringan transportasi, dan pemadam kebakaran. Fasilitas umum membutuhkan pengelolaan secara berkelanjutan dan profesional oleh badan usaha agar dapat memberikan pelayanan yang memadai kepada masyarakat (Pasal 7).

Menurut Organization for Economic Coorporation and Development (1991:19) prasarana kota meliputi penyediaan air dan fasilitas limbah, drainase air permukaan, jalan raya, fasilitas transportasi, jaringan distribusi energi, fasilitas telekomunikasi dan jaringan pelayanan lainnya. Secara lebih rinci komponen dari prasarana perkotaan terdiri dari tujuh macam yaitu air bersih, drainase, air kotor/sanitasi, sampah, jalan kota, jaringan listrik dan jaringan telepon dimana tiap- tiap komponen mempunyai karakteristik yang berbeda

Dari jenis-jenis prasarana di atas maka prasarana telekomunikasi, listrik, air bersih sistem perpipaan dan air limbah sistem pengolahan terpusat, biasanya dikelola langsung oleh instansi Pemerintah atau badan pengelola khusus karena membutuhkan teknologi tinggi dan biaya yang besar. Dan mengenai prasarana air bersih non perpipaan serta air limbah sistem pengolahan setempat, biasanya dikelola oleh warga secara individu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri-sendiri.

Sedangkan prasarana yang biasanya dikelola oleh masyarakat merupakan prasarana yang dimanfaatkan secara bersama-sama oleh masyarakat bukan individu- individu tertentu dan pengoperasian serta pemeliharaannya sesuai dengan kemampuan masyarakat yang ada antara lain:

1. Prasarana jalan yaitu Jalan Lokal Sekunder Tipe I dan II karena sebenarnya masyarakatlah yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan tingkat layanan prasarana tersebut sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan masyarakat.

2. Prasarana drainase yaitu saluran di sepanjang kiri kanan jalan karena memiliki hubungan langsung dengan kegiatan sehari-hari dan masyarakat memiliki kemampuan untuk mengoperasikan dan memeliharanya.

Rendahnya kinerja saluran akan mengakibatkan genangan yang berpengaruh langsung pada aktifitas masyarakat dan kondisi lingkungan 3. Prasarana pembuangan sampah yaitu mulai dari pembuangan sampah

pada tempat yang telah disediakan sampai pengumpulan di tempat pembuangan sementara yang ada pada lingkungan tersebut.

2.1.3 Jaringan jalan

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah

permukaan tanah dan/ atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel (Peraturan Pemerintah No 34 Tentang Jalan Tahun 2006).

Menurut MKJI (1997) pengertian jalan meliputi badan jalan, trotoar, drainase dan seluruh perlengkapan jalan yang terkait, seperti rambu lalu lintas, lampu penerangan, marka jalan, median, dan lain-lain.

Karakteristik geometri jalan (MKJI, 1997) terdiri dari : 1. Tipe jalan

Berbagai tipe jalan akan menunjukkan kinerja berbeda-beda baik dilihat secara pembebanan lalu lintas tertentu. Misalnya jalan terbagi dan jalan tak terbagi, jalan satu arah.

2. Lebar jalur lalu lintas

Kecepatan arus bebas dan kapasitas meningkat dengan pertambahan lebar jalur lalu lintas.

3. Bahu jalan

Jalan perkotaan tanpa kereb pada umumnya mempunyai bahu pada kedua sisi jalur lalu lintasnya. Lebar dan kondisi permukaannya mempengaruhi penggunaan bahu, berupa penambahan kapasitas, dan kecepatan pada arus tertentu, akibat penambahan lebar bahu, terutama karena pengurangan hambatan samping yang disebabkan kejadian di sisi jalan seperti kendaraan angkutan umum berhenti, pejalan kaki dan sebagainya.

4. Trotoar

Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.

5. Kereb

Kereb sebagai batas antara jalur lalu lintas dan trotoar berpengaruh terhadap dampak hambatan samping pada kapasitas dan kecepatan.

Kapasitas jalan dengan kereb lebih kecil dari jalan dengan bahu.

Selanjutnya kapasitas berkurang jika terdapat penghalang tetap dekat tepi jalur lalu lintas, tergantung apakah jalan mempunyai kereb atau bahu.

6. Median jalan

Median jalan yang direncanakan dengan baik akan meningkatkan kapasitas jalan.

7. Alinyemen jalan.

Alinyemen jalan adalah faktor utama untuk menentukan tingkat aman dan efisiensi di dalam memenuhi kebutuhan lalu lintas. Alinyemen jalan dipengaruhi oleh tofografi, karakteristik lalu lintas dan fungsi jalan.

Lengkung horisontal dengan jari-jari kecil mengurangi kecepatan arus bebas. Tanjakan yang curam juga mengurangi kecepatan arus bebas.

Karena secara umum kepadatan arus bebas di daerah perkotaan adalah rendah maka pengaruh ini diabaikan.

Jalan mempunyai empat fungsi yaitu melayani kendaraan yang bergerak, melayani kendaraan yang parkir, melayani pejalan kaki dan kendaraan tak bermotor,

pengembangan wilayah dan akses ke daerah pemilikan. Hampir semua jalan melayani dua atau tiga fungsi dari empat fungsi jalan tersebut akan tetapi ada juga jalan yang mungkin hanya melayani satu fungsi (misalnya jalan bebas hambatan hanya melayani kendaraan bergerak).

Lingkungan perumahan harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.

Merencanakan jaringan jalan, harus mengacu pada ketentuan teknis tentang pembangunan prasarana jalan perumahan, jaringan jalan dan geometri jalan yang berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan jalan pergerakan kendaraan dan manusia, dan akses penyelamatan dalam keadaan darurat drainase pada lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu pedoman teknis jaringan jalan diatur dalam Pedoman Teknis Prasarana Jalan Perumahan (Sistem Jaringan dan Geometri Jalan), Dirjen Cipta Karya, 1998.

Pada kawasan pemukiman yang terdapat kawasan lindung seperti sungai, maka diperlukan suatu pengelolaan. Kawasan lindung seperti sungai merupakan ruang terbuka hijau, dimana terdapat sempadan sungai minimal 8 meter. Oleh sebab itu pada sepanjang sempadan sungai yang merupakan jalur hijau dapat direncanakan jalan.

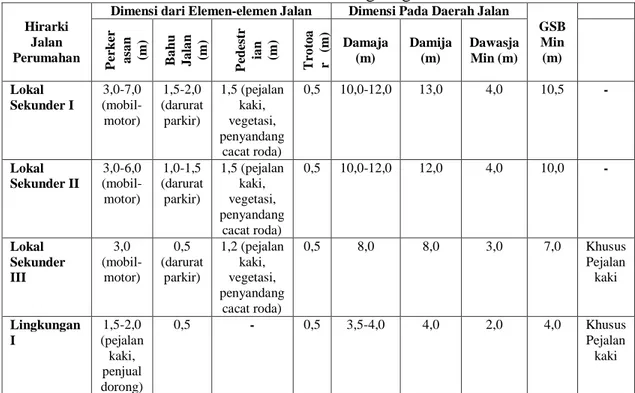

Jenis prasarana dan utlilitas pada jaringan jalan yang harus disediakan ditetapkan menurut klasifikasi jalan perumahan yang disusun berdasarkan hirarki jalan, fungsi jalan dan kelas kawasan/lingkungan perumahan (Tabel 2.2, Gambar 2.1

dan Gambar 2.2). Penjelasan dalam tabel ini sekaligus menjelaskan keterkaitan jaringan prasarana utilitas lain, yaitu drainase, sebagai unsur yang akan terkait dalam perencanaan jaringan jalan ini.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 2006 tentang Jalan bahwa yang dikatakan dengan pembangunan jalan adalah meliputi kegiatan program dan penganggaran; perencanaan teknis; pengadaan tanah; pelaksanaan konstruksi;

dan pengoperasian dan pemeliharaan jalan.

Menurut Organization For Economic Coorporation and Development (1991:19) jalan lingkungan dalam penulisan ini difokuskan pada perumahan yang telah terbangun yaitu jalan yang hanya melayani suatu lingkungan tertentu dan lain- lain yang menghubungkan dengan jaringan jalan utama serta mempunyai hubungan langsung dengan pekarangan atau bangunan yang ada dikiri kananannya. Ada 3 tipe jalan lingkungan yaitu sebagai berikut:

1. Jalan lokal sekunder tipe I yaitu untuk berfungsi sebagai pejalan kaki karena mempunyai lebar tidak lebih dari 1,5 meter, berlokasi didalam lingkungan permukiman dan tanggung jawab ada pada masyarakat.

2. Jalan lokal sekunder tipe II yaitu dapat difungsi untuk jalan kendaraan roda empat dengan lebar 3,5 meter, berlokasi di lingkungan permukiman dan tanggung jawab ada pada masyarakat dan pemerintah.

3. Jalan kolektor sekunder yaitu berfungsi untuk jalan kendaraan antara lingkungan dengan lebar 7 meter, berlokasi di lingkungan permukiman dan tanggungjawab ada pada pemerintah.

Untuk prasarana jalan sebenarnya masyarakatlah yang bertanggung jawab untuk mengelola dana tingkat layanan prasarana tersebut sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan masyarakat yang menggunakannya.

Persyaratan jalan perumahan yang baik harus dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi pergerakan pejalan kaki, pengendara sepeda dan pengendara kendaraan bermotor. Selain itu harus didukung pula oleh ketersediaan prasarana pendukung jalan, seperti perkerasan jalan, trotoar, drainase, lansekap, rambu lalu ljntas, parkir dan lain-lain.

Tabel 2.2 Klasifikasi Jalan di Lingkungan Perumahan

Hirarki Jalan Perumahan

Dimensi dari Elemen-elemen Jalan Dimensi Pada Daerah Jalan

GSB Min

Perker asan (m) Bahu Jalan (m) Pedestr ian (m) Trotoa r (m) (m)

Damaja (m)

Damija (m)

Dawasja Min (m)

Lokal Sekunder I

3,0-7,0 (mobil-

motor)

1,5-2,0 (darurat parkir)

1,5 (pejalan kaki, vegetasi, penyandang

cacat roda)

0,5 10,0-12,0 13,0 4,0 10,5 -

Lokal Sekunder II

3,0-6,0 (mobil-

motor)

1,0-1,5 (darurat parkir)

1,5 (pejalan kaki, vegetasi, penyandang

cacat roda)

0,5 10,0-12,0 12,0 4,0 10,0 -

Lokal Sekunder III

3,0 (mobil-

motor) 0,5 (darurat

parkir)

1,2 (pejalan kaki, vegetasi, penyandang

cacat roda)

0,5 8,0 8,0 3,0 7,0 Khusus

Pejalan kaki

Lingkungan I

1,5-2,0 (pejalan kaki, penjual dorong)

0,5 - 0,5 3,5-4,0 4,0 2,0 4,0 Khusus

Pejalan kaki

Lingkungan II

1,2 (pejalan

kaki, penjual dorong)

0,5 - 0,5 3,2 4,0 2,0 4,0 Khusus

Pejalan kaki

Sumber: Pedoman Teknis Prasarana Jalan Perumahan (SistemJaringan dan Geometri Jalan, Dirjen Cipta Karya, 1998

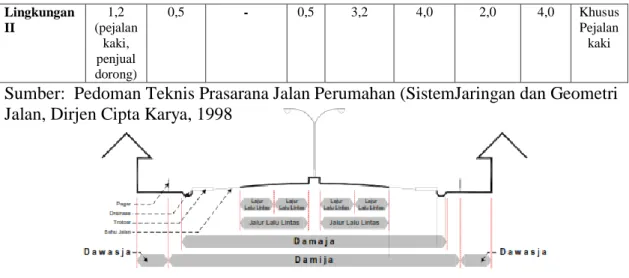

Gambar 2.1Deskripsi Bagian-Bagian Jalan

Sumber: Pedoman Teknis Prasarana Jalan Perumahan (Sistem Jaringan dan Geometri Jalan), Dirjen Cipta Karya, 1998

Gambar 2.2 Potongan Jalan Menurut Klasifikasi

Sumber: Pedoman Teknis Prasarana Jalan Perumahan (Sistem Jaringan dan Geometri Jalan), Dirjen Cipta Karya, 1998

2.1.4 Jaringan listrik

Jaringan listrik merupakan bagan saluran pembawa atau transmisi tenaga atau arus listrik, berpangkal pada pusat tenaga listrik, didistribusikan oleh jaringan transmisi melalui bangunan instalasi ke berbagai bangunan (industri, kantor, perumahan) yang menggunakannya (Dirjen Cipta Karya PU, IAP, 1997:37)

Pemasangan seluruh instalasi di dalam lingkungan perumahan ataupun dalam bangunan hunian juga harus direncanakan secara terintegrasi dengan berdasarkan peraturan-peraturandan persyaratan tambahan yang berlaku, seperti Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL); peraturan yang berlaku di PLN wilayah setempat; dan peraturan-peraturan lain yang masih juga dipakai seperti antara lain AVE (Pedoman Teknis Prasarana Jalan Perumahan (Sistem Jaringan dan Geometri Jalan), Dirjen Cipta Karya, 1998). Jenis-jenis elemen perencanaan pada jaringan listrik yang harus disediakan pada lingkungan perumahan adalah kebutuhan daya listrik; dan jaringan listrik.

Beberapa persyaratan, kriteria dan kebutuhan yang harus dipenuhi adalah:

a) Penyediaan kebutuhan daya listrik

Setiap lingkungan perumahan harus mendapatkan daya listrik dari PLN atau dari sumber lain; dan setiap unit rumah tangga harus dapat dilayani

daya listrik minimum 450 VA per jiwa dan untuk sarana lingkungan sebesar 40% dari total kebutuhan rumah tangga.

b) Penyediaan jaringan listrik

Disediakan jaringan listrik lingkungan dengan mengikuti hirarki pelayanan, dimana besar pasokannya telah diprediksikan berdasarkan jumlah unit hunian yang mengisi blok siap bangun; disediakan tiang listrik sebagai penerangan jalan yang ditempatkan pada area damija (daerah milik jalan) pada sisi jalur hijau yang tidak menghalangi sirkulasipejalan kaki di trotoar; disediakan gardu listrik untuk setiap 200 KVA daya listrik yang ditempatkan pada lahan yang bebas dari kegiatan umum; 4) adapun penerangan jalan dengan memiliki kuat penerangan 500 lux dengan tinggi > 5 meter dari muka tanah; sedangkan untuk daerah di bawah tegangan tinggi sebaiknya tidak dimanfaatkan untuk tempat tinggal atau kegiatan lain yang bersifat permanen karena akan membahayakan keselamatan.

2.1.5 Jaringan air bersih

Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak (PerMenKes RI No. 907/MenKes/SK/VII/2002 Syarat-Syarat Dan Pengawasan Kualitas Air).

Air bersih sebagai kebutuhan yang vital karena mempengaruhi kesehatan manusia karena digunakan untuk mandi, minum, mencuci atau memasak, sehingga air harus mempunyai persyaratan khusus yang diantaranya adalah sebagai syarat fisik, air harus bening sehat dan tidak berasa, syarat bakteriologis air harus bebas dari segala bakteri pathogen dan bakteri E. Colli. Syarat kimia tidak mengandung zat kimia yang dapat mengakibatkan gangguan fisiologi pada manusia (Notoatmodjo, 1997 :152)

Untuk dijadikan air minum, maka air harus memenuhi syarat-syarat antara lain tidak member rasa, tidak berwarna, tidak berbau dan suhu di antara 200-250C.

Selain itu terdapat juga syarat khusus yaitu hanya mengandung kadar besi dan asam arang dalam jumlah tertentu, mengandung soda fluor, jodium dan dari segi bakteriologi tidak boleh mengandung bakteri patogen. Syarat-syarat ini harus dipenuhi dan apabila tidak memenuhi syarat, maka harus diupayakan melalui suatu proses pengolahan sehingga kualitas air tersebut menjadi memenuhi syarat untuk diminum (Budi Sinulingga, 233:1999).

Sumber-sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan air minum yaitu sebagai berikut:

1. Air hujan, biasanya sebelum jatuh ke permukaan bumi akan mengalami pencemaran sehingga tidak memenuhi syarat apabila langsung diminum.

2. Air permukaan tanah, yaitu rawa, sungai, danau yang tidak dapat diminum sebelum melalui pengolahan karena mudah tercemar.

3. Air dalam tanah, yang terdiri dari air sumur dangkal dan air sumur dalam

Dalam tinjauan aspek teknis, penyediaan air bersih di bedakan menjadi 2(dua) sistem (Chatib, 1996), yaitu:

1. Sistem penyediaan air bersih individual (Individual Water Supply System).

Sistem penyediaan air bersih individual adalah sistem penyediaan air bersih untuk penggunaan pribadi atau pelayanan terbatas. Sumber air yang digunakan dalam sistem ini umumnya berasal dari air tanah. Hal ini disebabkan air tanah memiliki kualitas yang lebih baik di banding sumber lainnya. Sistem penyediaan ini biasnya tidak memiliki komponen transmisi yang dibangun oleh pengembang untuk melayani suatu lingkungan perumahan yang dibangunnya. Berdasarkan uraian tersebut, yang termasuk dalam sistem ini adalah sumur gali,pompa tangan dan sumur bor (untuk pelayanan suatu lingkungan perumahan tertentu).

2. Sistem penyediaan air bersih komunitas (Community/Municipality Water Supply System).

Sistem penyediaan air bersih komunitas atau perkotaan adalah suatu sistem penyediaan air bersih untuk masyarakat umum atau skala kota, dan untuk pelayanan yang menyeluruh, termasuk untuk keperluan rumah tangga (domestik), sosial maupun industri. Pada umumnya sistem ini merupakan sistem yang lengkap dan menyeluruh bahkan kompleks, baik dilihat dari segi teknis maupun sifat pelayanannya. Sumber air yang digunakan umumnya air sungai atau sumber mata air yang memiliki

kuantitas cukup besar. Sistem ini juga dapat mempergunakan beberapa macam sumber sekaligus dalam satu sistem sesuai kebutuhannya. Sistem penyediaan air bersih meliputi berbagai peralatan seperti: tangki air bawah tanah, tangki air di atas atap, pompa-pompa, perpipaan dan sebagainya.

Konsep pengelolaan air bersih dan sumber air bersih pada dasarnya mencakup upaya pengembangan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya air berupa menyalurkan air yang tersedia dalam konteks ruang, waktu, jumlah dan mutu pada suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan masyarakat (Kodoatie, 2002).

Menurut Permen PU nomor 18/PRT/M/2007, tentang Penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pengoperasian dan pemanfaatan serta administrasi dan kelembagaan SPAM. Pengelolaan SPAM bertujuan untuk menghasilkan air minum yang sesuai dengan standar yang berlaku dan agar prasarana dan sarana air minum terpelihara dengan baik sehingga dapat melayani kebutuhan air minum masyarakat secara berkesinambungan.

Standar pelayanan minimum air minum harus memenuhi ketentuan sesuai peraturan yang berlaku. Pengelolaan SPAM dilaksanakan apabila prasarana dan sarana SPAM yang telah terbangun siap untuk dioperasikan dengan membentuk

organisasi penyelenggara SPAM. Pembangunan prasarana dan sarana air minum harus simultan dengan pembentukan kelembagaan pengelola SPAM, sehingga ketika prasarana dan sarana air minum sudah siap beroperasi, telah terbentuk lembaga pengelola SPAM yang berbadan hukum.

Sedangkan khusus penyelenggara dari kelompok masyarakat tidak diharuskan berbadan hukum. Penyelenggara SPAM dapat melibatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan SPAM berupa pemeliharaan, perlindungan sumber air baku, penertiban sambungan liar, dan sosialisasi dalam penyelenggaraan SPAM. Pelibatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan SPAM dapat difasilitasi oleh penyelenggara SPAM, antara lain melalui pembentukan forum pelanggan, pembentukan unit khusus yang mudah dihubungi untuk menampung keluhan dan laporan masyarakat mengenai pengelolaan SPAM, dan lain-lain. Dalam kegiatan penyediaan air bersih, diperlukan suatu organisasi yang bertugas menyelenggarakan tugas manajemen/pengelolaan. Organisasi tersebut dapat dipandang sebagai suatu sistem apabila didalamnya terjadi kegiatan. Untuk menjalankan fungsinya sebagai suatu sistem, diperlukan komponen-komponen untuk saling berinteraksi secara selaras.

2.1.6 Jaringan pembuangan air limbah

Limbah adalah suatu material hasil buangan suatu proses kegiatan tertentu.

Misalnya saja kegiatan industri menimbulkan limbah industri, kegiatan perdagangan/pasar menghasilkan limbah perdagangan/pasar, kegiatan rumah

sakit/fasilitas kesehatan dan limbah rumah tangga yang berasal dari lingkungan perumahan. Buangan limbah ini, apabila tidak diolah atau dikelola secara baik sesuai dengan peraturan pengolahan limbah yang berlaku, akan menimbulkan dampak negatif yang dapat merusak lingkungan hidup. Namun, apabila dikelola dan diolah secara teknis dapat menghasilkan produk komoditi yang menguntungkan yang dapat menambah pendapatan bagi mayarakat (energi, pupuk tanaman, bahan bangunan, industri pariwisata dan lain-lain, yang pada gilirannya dapat mensejahterakan masyarakat (Djoko Pratikto, 2010).

Limbah yang berasal dari aktifitas kehidupan rumah tangga, yaitu berupa limbah padat berupa sampah dan kotoran manusia (tinja) serta limbah cair berupa buangan air dari kamar mandi, dapur, tempat cuci serta air hujan (Djoko Pratikto, 2010). Buangan limbah rumah tangga ini apabila sejak awal lingkungan perumahan tidak direncanakan atau ditata sistem pembuangannya, maka akan mempunyai dampak negatif yaitu tercemarnya lingkungan hidup berupa kerusakan alam lingkungan, banjir serta gangguan kesehatan pada masyarakat. Untuk itu diperlukan suatu sistem pembuangan limbah perumahan yang tepat sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku.

Pembuangan kotoran manusia (tinja) merupakan permasalahan lingkungan yang paling penting dan memerlukan perhatian karena melalui tinja tersebut penyakit dapat ditularkan oleh mikro organisme. Apabila tinja ini terbawa oleh aliran air maka bakteri patogen yang ada didalamnya akan dapat mencemarkan sumber air ataupun menulari orang yang mandi (Budi Sinulingga, 252:1999).

Beberapa jenis tempat pembuangan tinja (Budi Sinulingga, 254:1999) antara lain sebagai berikut:

1. Pit Latrine (Kaskus)

Pit Latrine atau kaskus ini adalah bentuk konstruksi yang paling

sederhana, dibuat dengan menggali tanah diameter ± 1 meter sedalam ± 1,5 meter dan membuat konstruksi penutup diatasnya. Konstruksi ini murah dan mudah dalam pembuatannya, tetapi memiliki kelemahan antara lain bau,dan dapat menjadi pembiakan binatang yang mengakibatkan penyakit.

2. Pit Latrine (Kaskus) dengan ventilasi

Bangunan ini hampir sama dengan Pit Latrine (Kaskus) tetapi ditambah dengan sistem ventilasi dari lubang sehingga ruangan menjadi tidak bau.

3. Leher Angsa

Leher angsa adalah konstruksi yang dibuat untuk tempat pemakai pembuang tinja untuk menghindari bau karena bau ditahan oleh air yang tergenang dan selanjutnya tinja itu disalurkan ke tempat pembuangan.

Konstruksi ini hanya cocok untuk pemakaian yang mempunyai air yang cukup untuk membilas, dan dapat dibuat di dalam rumah atau di luar rumah

4. Tangki septik dan lapangan peresapan

Konstruksi tangki septik adalah konstruksi yang dianggap cukup baik untuk tempat pembuangan tinja walaupun sebenarnya belum dapat

membersihkan air kotor itu karena air buangan dari tangki septic masih mungkin mengandung bakteri patogen. Sistem pembuangan tinja dengan cara tangki septic telah memenuhi syarat tetap memerlukan lapangan yang cukup besar, sehingga hanya mungkin diterapkan pada perumahan besar/mewah. Untuk bangunan-bangunan pada persil kecil maka sistemini tidak dapat dilaksanakan.

2.1.7 Sistem pengelolaan sampah

Menurut definisi WHO, sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan t idak terjadi dengan sendirinya. Sampah padat dapat dibagi menjadi beberapa kategori, seperti berikut (Chandra, 2007):

1. Berdasarkan zat kmia yang terkandung di dalamnya, yaitu organic (misalnya, sisa makanan, daun, sayur, dan buah), dan anorganik (misalnya, logam, pecah-belah, abu, dan lain-lain).

2. Berdasarkan dapat atau tidaknya dibakar, yaitu mudah terbakar (kertas plastik, daun kering, kayu), tidak mudah terbakar (kaleng, besi, gelas, dan lain-lain).

3. Berdasarkan dapat atau tidaknya membusuk, yaitu mudah membusuk, (sisa makanan, potongan daging, dan sebagainya), sulit membusuk (plastik, karet, kaleng, dan sebagainya).

4. Berdasarkan ciri atau karakteristik sampah, yaitu

a. Garbage,terdiri atas zat-zat yang mudah membusuk dan dapat terurai dengan cepat, khususnya jika cuaca panas. Proses pembusukkan sering kali menimbulkan bau busuk. Sampah jenis ini dapat ditemukan di tempat pemukiman, rumah makan, rumah sakit, pasar, dan sebagainya.

b. Rubbish, terbagi menjadi dua yaitu rubbish mudah terbakar (zat-zat organik, misalnya, kertas, kayu, karet, daun kering, dan sebagainya), rubbish tidak mudah terbakar (zat-zat anorganik, misalnya, kaca,

kaleng, dan sebagainya).

c. Ashes, semua sisa pembakaran dan industri.

d. Street sweeping, sampah dari jalan atau trotoar akibat aktivitas mesin atau manusia.

e. Dead animal, bangkai binatang besar (anjing, kucing, dan sebagainya) yang mati akibat kecelakaan atau secara alami.

f. House hold refuse, atau sampah campuran (misalnya, garbage, ashes, rubbish) yang berasal dari perumahan.

g. Abandoned vehicle, berasal dari bangkai kendaraan.

h. Demolision waste, berasal dari hasil sisa-sisa pembangunan gedung.

i. Sampah industri, berasal dari pertanian, perkebunan, dan industri.

j. Santage solid, terdiri atas benda-benda solid atau kasar yang biasanya berupa zat organik.

k. Sampah khusus, atau sampah yang memerlukan penanganan khusus seperti kaleng dan zat radioaktif.

Ada beberapa tahapan di dalam pengelolaan sampah padat yang baik, diantaranya, tahap pengumpulan dan penyimpanan di tempat sumber; dan tahap pengangkutan (Chandra, 2007).

1. Tahap pengumpulan dan penyimpanan di tempat sumber.

Sampah yang ada di lokasi sumber (kantor, rumah tangga, hotel, terminal dan sebagainya) ditempatkan dalam tempat penyimpanan sementara, dalam hal ini tempat sampah. Sampah basah dan sampah kering sebaiknya dikumpulkan dalam tempat yang terpisah untuk memudahkan pemusnahannya.

Adapun tempat penyimpanan sementara (tempat sampah) yang digunakan harus memenuhi persyaratan berikut ini konstruksi harus kuat dan tidak mudah bocor, memiliki tutup dan mudah dibuka tanpa mengotori tangan, ukuran sesuai sehingga mudah diangkat oleh satu orang.

Dari tempat penyimpanan ini, sampah dikumpulkan kemudian dimasukkan ke dalam depo (rumah sampah). Depo ini berbentuk bak besar yang digunakan untuk menampung sampah rumah tangga.

Pengelolaannya dapat diserahkan pada pihak pemerintah.

Untuk membangun sebuah depo, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya dibangun di atas permukaan tanah dengan ketinggian bangunan setinggi kendaraan pengangkut sampah, memiliki

dua pintu, pintu masuk dan pintu untuk mengambil sampah, memiliki lubang ventilasi yang tertutup kawat halus untuk mencegah lalat dan binatang lain masuk ke dalam depo, ada kran air untuk membersihkan, tidak menjadi tempat tinggal atau sarang lalat dan tikus, dan mudah dijangkau masyarakat.

2. Tahap Pengangkutan

Dari depo, sampah diangkut ke pembuangan akhir atau pemusnahan sampah dengan mempergunakan truk pengangkut sampah yang disediakan oleh Dinas Kebersihan Kota.

Pengolahan sampah yang berwawasan lingkungan yaitu pengelolaan sampah dengan konsep zero waste. Konsep zero waste menurut Sri Bebassari (BPPT,2003) dalam Yunarti (2004, 43) merupakan konsep pengelolaan sampah secara terpadu yang meliputi proses pengurangan volume timbulan sampah dan penanganan sampah sedikit mungkin dari sumbernya dengan pendekatan melalui aspek teknologi, lingkungan, dan peran aktif masyarakat, serta ekonomi. Tujuan penerapan konsep zero waste sampah perkotaan secara menyeluruh adalah mengurangi volume timbulan

sampah yang harus dibuang ke TPA (memperpanjang umur TPA), mengantisipasi penggunaan lokasi TPA yang semakin terbatas, mengoptimalisasi operasi sarana transportasi persampahan yang terbatas, mengurangi biaya pengangkutan ke TPA, meningkatkan peran aktif masyarakat.

Salah satu konsep zero waste yaitu penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Pemikiran konsep zero waste adalah pendekatan serta penerapan sistem dan

teknologi pengolahan sampah perkotaan skala individual dan skala kawasan secara terpadu dengan sasaran untuk dapat mengurangi volume sampah sesedikit mungkin.

Konsep 3R adalah merupakan dasar dari berbagai usaha untuk mengurangi limbah sampah dan mengoptimalkan proses produksi sampah, (Ari Suryanto, dkk, 2005).

2.1.8 Sistem penyediaan prasarana lingkungan

Peran dan fungsi prasarana dalam pengembangan wilayah sangat dominan dalam mewujudkan pola dan struktur ruang wilayah sebagaimana dikehendaki dalam tata ruangnya. Prasarana lingkungan yang terpadu dapat menciptakan keselarasan kehidupan perkotaan, dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan (Widjanarko, 2006).

Namun dalam kenyataannya, pembangunan prasarana lingkungan selalu terlambat dibanding pertumbuhan penduduk dan perkembangan pembangunan. Arah perkembangan pembangunan kota yang seharusnya dapat diarahkan oleh prasarana kota, malah harus dibangun mengikuti pola ruang yang telah terbangun oleh pembangunan perumahan permukiman. Dengan sistem penyediaan prasarana lingkungan seperti ini memerlukan investasi yang lebih tinggi.

2.2 Standar Pelayanan Minimal Prasarana Lingkungan Permukiman

Standar pelayanan minimal prasarana lingkungan permukiman dapat dilihat berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 534/KPTS/M/2001 Tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Berdasarkan keputusan menteri tersebut untuk jaringan jalan dibagi menjadi tiga yaitu jalan lingkungan dan jalan setapak. Indikator untuk jaringan jalan yaitu kondisi jalan dan biaya perawatan. Secara kuantitas cakupan untuk jaringan jalan yaitu panjang 40-60m/Ha dengan lebar 2-5 meter. Adapun tingkat pelayanan jaringan jalan yaitu dapat dilalui dengan kecepatan rata-rata 5 s.d 10 km/jam. Secara kualitas jaringan jalan harus dapat diakses dengan mudah dan dilalui oleh mobil pemadam kebakaran.

Indikator sistem pengolahan air limbah yaitu presentase penduduk yang terlayani. Secara kuantitas cakupan pengolahan air limbah yaitu 50 s.d 70% penduduk dan 80 s.d 90% penduduk untuk daerah dengan kepadatan >300 jiwa/Ha dengan tingkat pelayanan yaitu tangki septik dan MCK disesuaikan oleh masyarakat, Mobil tinja 4 m3 digunakan untuk pelayanan maks 120.000 jiwa, IPLT Sistem kolam dengan debit50 m3/hari, Pengosongan lumpur tinja 5 tahun sekali, dan Mobil tinja melayani 2 tangki septic setiap hari. Secara kualitas yang dicapai yaitu BOD<30 mg/l dan SS < 30 mg/l.

Pada sistem drainase/pengendalian banjir berdasarkan Keputusan Menteru Nomor 534/KPTS/M/200, indikator yang digunakan yaitu Prosentase daerah genangan tertangani, lama genangan, tinggi genangan, frekwnsi genangan, dan prosentase produk sampah tertangani. Secara kuantitas cakupan dari system drainase/pengendalian banjir yaitu 50 sampai 80% daerah genangan dengan tingkat pelayanan Pemeliharaan saluran drainase, dan penataan prasarana dan sarana

lingkungan permukiman. Secara kualitas yang ingin dicapai yaitu Tinggi genangan

<30 cm, lama genangan 2 jam, dan frekwensi genangan maks. 2 kali setahun.

Pada system persampahan indikator yang digunakan yaitu presentase produk sampah tertangan. Untuk kuantitas mencakup 60% s.d 80% produk sampah (80%- 90% komersial dan 50%-80% permukiman, 100% untuk permukiman dengan kepadatan 100 jiwa/ha) terlayani dengan asumsi timbunan sampah 2,5 –3,5 lt/org 75% sampah domestik, 5% sampah non domestic dengan tingkat pelayanan antara lain pewadahan: kantong plastic bekas untuk setiap sumber sampah, pengumpulan;

gerobak sampah 1m3/1000 penduduk terlayani, dump truck 6m3/10.000 tranfers depo dengan 100-250 m2 untuk 30.000 penduduk, pengangkutan: dump truck 6 m3 untuk 10.000 pendudukan, pemindahan: transfer depo dengan 100-150 m2 untuk 30.000 terlayani dengan radius 400-600 m, dan tempat pembuangan akhir (TPA) menggunakan sistem ”contolled landfill” pada lokasi yang tidak produktif bagi pertanian, muka air tanah cukup dalam dan jenis tanah kedap air.

Indikator pada standar pelayanan minimal prasarana peneranangan jalan umum yaitu lingkungan permukiman terlayani dengan cakupan yaitu Satuan lingkungan dengan jumlah penduduk <30.000 orang. Kualitas penerangan jalan umum yang ingi dicapai yaitu kuat penyinaran <500 lux dengan tinggi >5m dari muka tanah.

Untuk jaringan air bersih indikator yang digunakan antara lain penduduk terlayani, tingkat debit pelayanan/orang, dan tingkat kualitas air minum dengan cakupan 55-75% penduduk terlayani. Tingkat pelayanan yang dicapai antara lain 60-

220 lt/org/hari, untuk permukiman perkotaan, 30-50 lt/org/hari/untuk lingkungan perumahan dan memenuhi standar air bersih. Standar kualitas jaringan air bersih dilihat dari warna, bau dan rasa.

Untuk lebih jelas, standar pelayanan minimal prasarana lingkungan dapat dilihat pada Tabel 2.3.