K

O

RASI ILMIAH

DISAMPAIKAN PADA UPACARA RESMI

PENGUKUHAN GURU BESAR DALAM BIDANG

ILMU BUDIDAYA PERTANIAN

UNIVERSITAS PAPUA

MANOKWARI

2015

OMODITAS SAGU MERUPAKAN PILAR KEDAULATAN

PANGAN YANG PERLU DIKELOLA DAN DIKEMBANGKAN

SECARA BIJAKSANA DAN LESTARI UNTUK

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

i

P

PRAKATA

Uji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah S.W.T,

Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmat dan

karuniaNya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul

dalam upacara resmi wisuda lulusan Universitas Papua

(UNIPA) dan pengukuhan orator sebagai Guru Besar.

Ungkapan syukur yang tak terhingga atas karunia Allah S.W.T. yang

tercurahkan kepada kami sekeluarga sehingga kami memperoleh jabatan

akademik tertinggi sebagai Profesor/Guru Besar Ilmu Budidaya

Pertanian. Orasi ilmiah ini merupakan akumulasi hasil pemikiran,

pengalaman, referensi, diskusi dan penelitian dalam waktu yang cukup

lama yaitu sejak terangkat menjadi staf dosen tahun 1989 sampai

sekarang (tahun 2015), yang menginspirasi kami bahwa potensi

komoditas sagu yang besar dapat mengantarkan masyarakat di Tanah

Papua pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya

menuju kondisi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang diinginkan

yaitu sejahtera dan berdaya saing tinggi.

Orasi ilmiah ini menguraikan: (1) Potensi komoditas sagu

ditinjau dari beberapa perspektif yaitu: potensi sumber daya genetik,

potensi agronomi, potensi produksi, potensi tegakan, potensi agroindustri,

dan potensi agribisnis; (2) Pilar Kedaulatan Pangan ditinjau dari

beberapa paradigma yaitu: batasan dan relevasi, paradigma ketersediaan

pangan, dan paradigma kedaulatan pangan; (3) Pengelolaan

berkelanjutan komoditas sagu ditinjau dari beberapa aspek yaitu: aspek

ekologi tanaman sagu, aspek agronomi tanaman sagu, aspek pascapanen

dan pengolahan, aspek sosial budaya dan ekonomi; (4) Pengembangan

berkelanjutan komoditas sagu ditinjau dari beberapa komponen yaitu:

pengembangan

kelembagaan,

pengembangan

Litbang

IPTEK,

pengembangan Teknologi pengembangan Inovasi, dan pengembangan

Entrepreneurship; dan (5) Harapan dan langkah menuju kesejahteraan

masyarakat.

ii

Tanah Papua pada khususnya. Harapan kami, orasi ilmiah ini dapat

memotifasi, mengarahkan kebijakan kita, langkah kita, dan aktifitas kita

dalam mengembangkan komoditas sagu. Pengembangan ke arah yang

dapat berkontribusi terhadap peningkatan kemandirian pangan

khususnya sumber karbohidrat dalam rangka mewujudkan cita-cita dan

harapan menjadikan masyarakat sejahtera dan meningkatkan daya saing

bangsa.

Terima kasih yang tulus kami sampaikan kepada Rektor dan

Senat yang telah memberikan kesempatan dan kehormatan kepada kami

untuk menyampaikan orasi ilmiah, berkenaan dengan pengukuhan saya

sebagai Guru Besar dalam ilmu Budidaya Pertanian. Kepada keluarga

dan para undangan yang berkenan hadir dalam acara ini, kami

sampaikan terima kasih.

Manokwari, Februari 2015

iv DAFTAR TABEL

No. Teks

1. Distribusi tegakan sagu di Indonesia...

2. Aspek agronomi tanaman sagu...

DAFTAR GAMBAR

No. Teks

1. Invensi produk kuliner berbahan baku sagu beserta desain kemasannya...

2. Model piramida proses perubahan menuju kesejahteraan dan peningkatan daya saing bangsa...

Hal

8

18

Hal

11

v

B

RINGKASAN

ismillahi Rahmanirrahiim

Assalamu Alaikum Warahamatullahi Wabarakatuh Selamat Siang

Salam Sejahtera Untuk Kita Semua

Yang terhormat Rektor Universitas Papua (UNIPA) Yang terhormat Ketua Senat UNIPA

Yang terhormat Sekretaris dan Para Anggota Senat UNIPA Yang terhormat Gubernur Provinsi Papua Barat

Yang terhormat Forkompimda Kabupaten dan Provinsi Papua Barat Yang terhormat Ketua dan Anggota MRP Papua Barat

Yang terhormat Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Papua Barat Yang terhormat Bupati Kabupaten Manokwari

Yang terhormat Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Manokwari Yang terhormat Para Pembatu Rektor UNIPA di Lingkungan UNIPA Yang terhormat Para Dosen di Lingkungan UNIPA

Yang terhormat Pimpinan Perguruan Tinggi, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Badan Instansi Otonom dan Vertikal, Kepala BUMN, dan BUMD

Yang saya hormati Para Tokoh Agama, Kepala Suku, Toko Adat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Civitas Akademika UNIPA, Wisudawan/ Wisudawati beserta keluarga berbahagia

Yang saya hormati Para tamu undangan, teman sejawat, kawan seprofesi, handai taulan, dan hadirin semuanya.

Puji Syukur kita panjatkan Kehadirat Allah Subhanahu Wata’ala yang

telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah Nya, sehingga pada hari ini kita berkumpul dalam keadaan sehat wal afiat.

vi

I

Ketua Senat, Sekretaris Senat, para anggota Senat Universitas Papua dan para hadirin yang saya hormati. Perkenankanlah saya menyampaikan orasi ilmiah yang berjudul “Komoditas Sagu Merupakan Pilar Kedaulatan Pangan yang Perlu Dikelola dan Dikembangkan Secara Bijaksana dan Lestari untuk Kesejahteraan Masyarakat”. Naskah orasi ilmiah ini disusun sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni dan dikembangkan selama 25 tahun bekerja di Universitas Cenderawasih dan Universitas Papua.

Hadirin yang saya hormati

ndonesia adalah negara agraris yang subur dan kaya kearifan lokal, di antaranya sumber hayati penghasil karbohidrat tinggi. Sesuai potensi alam dan potensi hayati yang dimiliki seharusnya menjadi negara pengekspor bahan baku Sumber Karbohidrat (SK). Kenyataan menunjukkan bahwa sampai saat ini (Februari 2015) Kearifan lokal dan potensi lokal daerah khususnya tanaman penghasil SK yang tinggi perlu dikelola secara bijaksana dan dimaksimalkan produksinya agar terjadi transformasi dari pengimpor bahan baku SK menuju kondisi yang berdaulat SK.

vii

A

berbagai varian inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan masyarakat. Solusi agar komoditas sagu dapat berkontribusi tinggi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah menciptakan sistem ABG yang terintegrasi dan sistem pemasaran yang baik. Perwujudan ke dua sistem tersebut, diyakini dapat mengakselerasi terciptanya kondisi kemandirian dan kedaulatan sumber karbohidrat di Papua pada khususnya dan Indonesia pada umumnya yang

impactnya pada peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Bapak, Ibu, Hadirin yang saya muliakan

nugrah Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada Bangsa Indonesia pada umumnya dan Tanah Papua pada khususnya berupa kekayaan tumbuhan penghasil karbohidrat yang tinggi yaitu tanaman sagu, perlu dikelola dan dimanfaatkan secara bijaksana untuk kemakmuran masyarakat Papua pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Potensi yang besar pada komoditas sagu perlu mengalami transformasi agar menjadi sesuatu yang bermakna dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Potensi apa saja yang dimiliki oleh komoditas sagu? Mari kita simak berikut ini:

Potensi sumber daya genetik (SDG). Berbagai penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa SDG sagu di Indonesia pada umumnya dan Tanah Papua pada khususnya memiliki keragaman yang tinggi. Analisis genom SDG sagu berdasarkan penanda molekuler genom kloroplas (cpDNA) dan genom inti (Gen

viii kodominan dengan menggunakan gen Wx genom inti menunjukkan bahwa tingkat heterozigositas tanaman sagu pada berbagai populasi di Indonesia bervariasi dilihat dari sisi perbandingan nilai heterozigot dengan homosigot. Keragaman heterozigot gen Wx relevan dengan kualitas dan kuantitas produksi pati tanaman yang juga beragam. Total genotipe sagu yang terdeteksi di seluruh Indonesia sesuai dengan penanda gen Wx yaitu sebanyak 14 genotipe yang diberi nama G01, G02, G03, ...G14). Sebanyak 13 genotipe terdapat di Papua yang menunjukkan bahwa tanah Papua memiliki SDG sagu paling banyak dan beragam berdasarkan kemampuannya menghasilkan pati.

Potensi Agronomi. Keuntungan mengembangkan tanaman sagu ditinjau dari segi agronominya yaitu: (a) dapat tumbuh di areal rawa dan gambut yang umumnya tanaman tidak dapat tumbuh, (b) toleran terhadap pH rendah, dan konsentrasi Al, Fe, dan Mn yang tinggi, (c) dapat dipanen kapan saja setelah mencapai umur kira-kira 8 - 10 tahun, (d) dapat dipanen secara terus menerus tanpa memperbaharui pertanaman karena terbentuk banyak anakan, (e) mempunyai kemampuan menghasilkan karbohidrat yang tinggi persatuan luas dan waktu, dan (f) relatif tidak diperlukan pemeliharaan yang intensif seperti halnya dengan tanaman palawija dan sayur-sayuran. Potensi tersebut menunjukkan kepada kita kelebihan yang luar biasa yang dimiliki oleh komoditas sagu.

ix Potensi areal tegakan. Berdasarkan data yang ada menunjuk-kan bahwa sekitar 2.250.000 hektar hutan sagu dan 224.000 hektar kebun sagu terdapat di dunia, diperkirakan seluas 1.250.000 hektar hutan sagu dan 148.000 hektar kebun sagu tersebar di Indonesia dan diperkirakan bahwa di Papua terdapat 1.200.000 hektar hutan sagu dan 14.000 hektar kebun sagu. Distribusi luas areal tegakan sagu di Indonesia tidak merata. Data menunjukkan bahwa 92% areal sagu berada di pulau Papua dan 8% areal sagu berada di pulau-pulau lainnya di Indonesia.

Potensi agroindustri. Agroindustri yang dapat tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan komoditas sagu adalah: (1) industri pembibitan yaitu pembibitan konvensional dan pem-bibitan melalui teknik kultur jaringan, (2) industri mekanisasi pertanian yaitu memungkinkan berkembangnya alat parut sagu, alat ekstraksi pati sagu, dan alat pengering pati sagu, (3) industri pangan yaitu industri berbagai macam produk kuliner (makanan berbahan baku sagu), (4) industri pakan yaitu pakan ikan dan ternak, (5) industri biofuel yaitu industri permentasi melalui pembuatan metanol dan etanol , (6) industri serat yaitu pembuatan kertas, dan (7) industri properti yaitu bahan bangunan untuk lantai rumah dari kulit bagian luar.

x

K

Bapak, Ibu, Hadirin yang saya banggakan

ebijakan pembangunan pertanian seyogyanya didasarkan pada kearifan lokal masing-masing daerah dengan mengoptimalkan pengembangan potensi hayati lokal. Kekuatan utama menuju dan mengakselerasi terwujudnya kedaulatan pangan terletak pada keberpihakan kebijakan terhadap pemanfaatan dan pengembangan komoditas unggulan daerah. Salah satu komoditas penghasil karbohidrat yang tinggi yang perlu menjadi prioritas untuk dikembangan adalah komoditas sagu. Potensi satu rumpun sagu yaitu mampu menopang kebutuhan pangan (karbohidrat dari pati sagu, protein dari ulat sagu dan jamur sagu) satu keluarga dalam satu rumah tangga, sehingga komoditas sagu pantas dan relevan disebut pilar kedaulatan pangan. Akselerasi pengembangan komoditas sagu berarti mengakselerasi terwujudnya kemandirian dan kedaulatan pangan, baik ditingkat provinsi maupun ditingkat nasional. Ini adalah tugas dan kewajiban kita bersama untuk mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan di Tanah Papua pada khusnya dan Negara Republik Indonesia pada umumnya.

xi

P

Paradigma Kedaulatan Pangan. Penciri implementasi kedaulatan pangan berdasarkan konsep Serikat Petani Indonesia (SPI) adalah: hak akses rakyat terhadap pangan terjamin, penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan, pangan untuk konsumsi dan tidak sepenuhnya untuk diperdagangkan, pembatasan penguasaan pangan oleh korporasi, pemberian akses ke petani kecil untuk perumusan kebijakan pertanian. Kedaulatan pangan merupakan prasyarat terwujudnya ketahanan pangan (food Security). Mustahil tercipta ketahanan pangan kalau suatu bangsa dan rakyatnya tidak memiliki kedaulatan atas proses produksi dan konsumsi pangan-nya. Merupakan suatu keharusan bagi setiap bangsa dan rakyat untuk memiliki hak dalam menentukan makanan yang dipilihnya dan kebijakan pertanian yang dijalankannya.

Bapak, ibu, Hadirin yang saya hormat

engelolaan tanaman sagu berkelanjutan sebaiknya mengacu pada empat aspek yaitu aspkek ekologi, agronomi, pascapanen dan pengolahan, dan Sosekbud.

Aspek ekologi tanaman sagu. Pertumbuhan tanaman sagu terbaik pada ketinggian 0 - 400 meter dpl, sedang pada ketinggian lebih 400 meter dpl pertumbuhan tanaman sagu terhambat dan produksi rendah. Tanaman sagu tumbuh lebih baik pada tanah mineral dan menghasilkan pati lebih banyak dibanding tanaman sagu yang tumbuh pada tanah rawa atau gambut. Suhu lingkungan rata-rata di atas 25oC dengan kelembaban rata-rata di atas 70% dan radiasi matahari 800J/cm2/hari merupakan kondisi yang baik untuk pertumbuhan tanaman sagu. Kondisi dataran rendah di Indonesia umumnya cocok ditumbuhi tanaman sagu, sehingga dapat dikembangkan secara luas.

xii tetuanya. Semaian dari biji diperlukan waktu yang relatif lama. Perkecambahan biji diperlukan waktu antara 35 sampai 80 hari. Selain kedua hal tersebut, penyediaan bibit melalui kultur jaringan merupakan solusi terbaik untuk menghasilkan bibit dalam jumlah yang banyak, seragam, dan bebas dari hama dan penyakit. Teknis pelaksanaan secara singkat disajikan pada pada Tabel 2.

Aspek pascapanen dan pengolahan. Pati yang telah diekstrak sebaiknya dikeringkan sampai mencapai kadar air 8 – 10% agar tidak mudah terserang oleh mikro organisme dan pati dapat bertahan lama tanpa menyebabkan penurunan kualitas. Pati sagu dapat diolah menjadi berbagai macam produk seperti: (1) Bahan pangan yaitu sebagai makanan pokok dan sampingan; (2) Bahan baku industri pangan untuk dibuat kue, soun, mie, nuget, empek-empek, baso, roti, pizza, makanan bayi, sagu dan mutiara; (3) Industri Biofuel yaitu dapat dibuat etanol, glutamat, laktat, dan dextrosa; dan (4) Industri minuman yaitu dapat dibuat sirop fruktosa tinggi dan gula cair. Ampas sagu dan bagian buangan lainnya dari pohon sagu dapat diolah menjadi berbagai macam produk, di antaranya adalah: 1) media tumbuh jamur sagu, jamur merang, dan jamur tiram. Sisa ampas hasil prombakan jamur merupakan media tanam yang baik untuk berbagai macam tanaman hias dan merupakan pupuk organik yang dapat menyuburkan tanaman; 2) plastik biodegradable dengan berbagai macam tujuan (misal kantong plastik, kemasan makanan, dan kemasan minuman); 3) Industri serat untuk pembuatan kertas dan tripleks; 4) industri pakan yaitu dapat dibuat pakan ikan, ayam, sapi, dan ternak lainnya; dan 5) kulit luar batang dapat dibuat lantai rumah.

xiii

R

Papua yang juga melindungi, mengamankan, dan memberikan penghidupan kepada siapa pun dan dimana pun tanpa memandang latar belakang dan perbedaan. Begitu kentalnya hubungan komoditas sagu dengan sosial dan budaya di Papua, sehingga pada upacara-upacara adat suku tertentu mengharuskan ada sagu. Nilai ekonomi sagu dapat diangkat melalui pengembangan inovasi kuliner yaitu nilai satu pohon sagu dapat mencapai 50 juta rupiah. Sungguh merupakan nilai yang pantastis dan tidak salah Prof. Bintoro menyebutnya sebagai emas hijau. Agar nilai ekonomi sagu yang tinggi itu dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, maka diperlukan sinergisme dan keseriusan kita semua khususnya Akademisi, pelaku bisnis dan pemerintah (Government) untuk mengimplementasikan dalam suatu program dan kebijakan agar potensi sagu yang dimiliki berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masayarakat.

Hadirin yang berbahagia

uang lingkup pengembangan komoditas sagu berkelanjutan yang disarankan adalah: pengembangan kelembagaan, pengembang-an Litbpengembang-ang Iptek, pengembpengembang-angpengembang-an teknologi, pengembpengembang-angpengembang-an inovasi, dan pengembangan entrepreneurship.

xiv ekonomi dan impactnya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat baru dapat dirasakan.

Pengembangan Litbang IPTEK. Penelitian, pengetahuan, dan teknologi merupakan suatu rangkaian yang tak terpisahkan. Kajian komoditas sagu sejak Symposium International Sago Palm yang pertama sampai yang ke-11 baru-baru ini dilaksanakan di Manokwari, berbagai seminar sagu nasional dan lokal telah melahirkan banyak kajian dan ide-ide cemerlang untuk pengembangan tanaman sagu. Penelitian sagu yang telah di lakukan sampai saat ini mencakup aspek ektnobiologi, morfologi, Anatomi, klasifikasi, habitat, agronomi, potensi produksi, pengolahan pascapanen, dan potensi sebagai bahan baku industri. Hampir semua aspek kajian telah dilakukan, tetapi belum mendalam dan masih bersifat studi awal (preliminary study). Masih diperlukan study yang mendalam dari berbagai aspek untuk mengaktualisasikan menjadi sesuatu yang memiliki nilai jual yang disebut inovasi. Berbagai kajian komoditas sagu yang telah dilakukan tersebut masih sangat sedikit yang berujung pada munculnya IPTEK dan inovasi. IPTEK adalah software suatu kemajuan dan Inovasi adalah hardware dari kemajuan itu.

Pengembangan teknologi. Teknologi yang dibangkitkan untuk meningkatkan daya guna dan nilai ekonomi komoditas sagu seyogyanya memenuhi tiga unsur pokok yaitu: (1) selaras dengan persoalan dan kebutuhan masyarakat, (2) sesuai dengan kapasitas adopsi masyarakat yaitu investasi awal rendah, biaya aplikasi rendah, dan teknis operasionalnya sederhana, dan (3) secara finansial menguntungkan. Teknologi yang dikembangkan oleh Para ilmuan dan perekayasa yang berkaitan dengan komoditas sagu masih sangat minim dan belum dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh dalam mengelola dan mengembangkan produk yang berbasis sagu. Teknologi dari hulu sampai hilir perlu dikem-bangkan untuk meningkatkan nilai tambah produk komoditas sagu.

xv adalah sains, desain, rekayasa, dan pasar sehingga perlu melibatkan berbagai profesi (saintis, designer, perekayasa, pemasaran) untuk mempercepat terwujudnya inovasi. Pengembangan suatu komoditas dapat dirasakan manfaatnya, jika sudah sampai pada tingkat inovasi. Kemajuan pengembangan komoditas sagu sampai saat yaitu baru sampai pada tingkat invesi dan hanya sebagian kecil yang mencapai tingkat inovasi, sehingga kontribusinya secara luas terhadap perbaikan perekonomian belum dirasakan oleh masyarakat. Sentuhan kebijakan dan regulasi diperlukan untuk mengakselerasi terwujud inovasi.

1

O

rasi ilmiah terinspirasi dari rangkaian berbagai macam hibah I. PENDAHULUAN penelitian sagu yang telah kami lakukan, termasuk hibah skim penelitian Master Plan Perluasan dan Percepatan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang selama tiga tahun berturut-turut kami laksanakan yaitudari tahun 2012 sampai tahun 2014 dengan judul “Pengembangan

Tanaman sagu Sebagai Sumber Pangan Utama Selain Beras” dan isue tentang kedaulatanan Pangan. Paradigma yang dianut selama ini untuk memenuhi kebutuhan pangan mansyarakat adalah paradigma ketersediaan pangan. Hakikat paradigma tersebut hanya menguntungkan korporasi besar dan tidak menguntungkan masyarakat yang mayoritas berpencaharian dari hasil pertanian. Ketersediaan pangan masyarakat berdasarkan paradigma tersebut bisa saja terpenuhi dengan mengimpor secara besar-besaran bahan pangan dari luar, tetapi hal tersebut tidak memberdayakan dan menguntungkan mayoritas masyarakat yang hidup dari hasil pertanian. Bila konsep ini yang dianut maka tidak akan terbentuk ketahanan pangan karena tersandra oleh negera pengekspor dan korporasi besar pensuplai pangan, sehingga paradigma yang harus dikembangkan dan sesuai dengan karakter Indonesia sebagai negara Agraris adalah Paradigma Kedaulatan Pangan.

2 Kedaulatan pangan tercipta dalam suatu negara atau wilayah, bila masayarakatnya mampu memproduksi pangan secara mandiri (bukan korporasi dan diimpor), mampu menjualnya, mampu memenuhi kebutuhannya dari hasil penjualan, dan daya belinya meningkat. Salah satu komoditas kearifan lokal tanah Papua yang memiliki kemampuan menghasilkan SK yang tinggi adalah tanaman sagu. Potensi tanaman sagu sebagai penghasil karbohidrat yang tertinggi di antara tanaman penghasil karbohidrat lainnya tidak diragukan lagi. Tanaman sagu yang unggul mampu menghasilkan pati kering antara 300 - 500 kg per pohon. Panen pertama tanaman sagu diperlukan waktu antara 8-10 tahun. Panen berikutnya memungkin-kan satu pohon tiap rumpun tiap tahun, sehingga total produksi pati secara keseluruhan dalam priode waktu tertentu adalah tertinggi dibanding tanaman penghasil karbohidrat lainnya persatuan luas persatuan waktu. Karbohidrat yang dihasilkan oleh tanaman sagu dapat dijadikan berbagai macam produk kuliner dan bahan baku industri. Keuntungan lain yang dapat diperoleh dalam mengembang-kan tanaman sagu secara luas yaitu dapat mengabsorbsi emisi karbon dioksida (CO2) dalam jumlah yang tinggi untuk proses fotosintesis, sehingga dapat mengurangi efek rumah kaca yang berdampak pada terjadinya pemanasan global. Maka sangat tepat Symposium Internasional Sagu yang ke 12 pada Bulan september mendatang di

Tokyo yang bertemakan: The Sago Supports Human and Planet

Welfare. Simposium sagu tersebut mengharapkan kehadiran dan

sumbangsi makalah ilmiah para stakeholder sagu asal Papua pada

khususnya dan Indonesia pada umumnya sebagai cerminan jati diri

pemilik kekayaan sagu yang besar di dunia.

Kemampuan tanaman sagu mengakumulasikan pati yang tinggi pada batangnya dan merupakan komoditas yang relatif mudah dibudidayakan dibanding tanaman penghasil karbohidrat lainnya, sehingga sangat tepat disebut sebagai salah satu pilar kedaulatan pangan. Potensi yang tinggi yang dimiliki oleh komoditas sagu belum banyak memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sampai saat ini. Pertanyaan yang mendasar bagi semua

pihak, di antaranya Akademisi, Bisnis dan Government (ABG) adalah

3 dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada penyebabnya adalah

tekad dan kesungguhan di antara stakeholder belum terintegrasi

secara keseluruhan dalam suatu sistem. Masing-masing subsistem bekerja secara sendiri-sendiri, sehingga belum terbentuk kekuatan

transformasi yang terintegrasi (integrated transformation power).

Akademisi memiliki power membangkitkan teknologi dan inovasi,

Pemerintah memiliki power pembuat kebijakan, dan Bisnis memiliki

power melihat kebutuhan pasar dan keinginan masayarakat. Gabungan dari ke tiga subsistem tersebut dalam sistem ABG dapat mengakselerasi proses transformasi hasil-hasil riset menuju rekayasa sosial dan transformasi rekayasa sosial menuju berbagai varian inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan masyarakat. Solusi agar komoditas sagu dapat berkontribusi tinggi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah menciptakan sistem ABG yang terintegrasi dan sistem pemasaran yang baik. Perwujudan ke dua sistem tersebut, diyakini dapat mengakselerasi terciptanya kondisi kemandirian dan kedaulatan sumber karbohidrat di Papua pada

khususnya dan Indonesia pada umumnya yang impactnya pada

4

A

nugrah Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada Bangsa II. POTENSI KOMODITAS SAGUIndonesia pada umumnya dan Tanah Papua pada khususnya berupa kekayaan tumbuhan penghasil karbohidrat yang tinggi yaitu tanaman sagu, perlu dikelola dan dimanfaatkan secara bijaksana untuk kemakmuran masyarakat Papua pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Potensi yang besar pada komoditas sagu perlu mengalami transformasi agar menjadi sesuatu yang bermakna dan memiliki nilai ekonomi tinggi.

1. Potensi Sumber Daya Genetik (SDG) Sagu

Berbagai penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa SDG sagu di Indonesia pada umumnya dan Tanah Papua pada khususnya memiliki keragaman yang tinggi. Analisis genom SDG sagu berdasarkan penanda molekuler genom kloroplas (cpDNA) dan

genom inti (Gen Wx) menunjukkan bahwa tanaman sagu di Indonesia

beragam. Keragaman genetik tanaman sagu yang tinggi yang terdeteksi pada hasil analisis genom memiliki relevansi dengan keragaman morfologi yang banyak diungkapkan oleh para peneliti tanaman sagu. Relevansi keragaman genetik yang dibangkitkan oleh penanda molekuler genom kloroplas dan genom inti dengan keragaman morfologi yang telah diungkapkan oleh para peneliti tanaman sagu yaitu sama-sama mengungkapkan bahwa tanaman sagu di Indonesia beragam, tetapi tingkat keragaman berdasarkan penanda genetik lebih rendah dibanding keragaman berdasarkan

penanda morfologi. Matanubun et al. (2005) mengungkapkan bahwa

variasi tanaman sagu di Papua sangat besar berdasarkan karakter morfologi yaitu secara keseluruhan terdapat 96 varietas yang dijumpai dari delapan lokasi (Waropen, Salawati, Wasior, Inanwatan, Onggari, Sentani, Kaureh, dan Windesi) di Papua. Yamamoto (2005) menjumpai tiga varietas tanaman sagu di Kendari Sulawesi Tenggara.

Selanjutnya Ehara et al (2000) menjumpai 11 varietas di Sulawesi

5 Topik penelitian cpDNA yang dikembangkan pada tanaman sagu menunjukkan bahwa cpDNA tanaman sagu bervariasi yaitu dijumpai 10 haplotipe di seluruh Indonesia. Berdasarkan analisis cpDNA menunjukkan bahwa hanya 10 type atau jenis sagu yang ada di seluruh Indonesia sejak dahulu kala. Tujuh haplotipe terdapat di Tanah Papua dan tiga haplotipe terdapat selain Papua dan dua

haplotipe yang dijumpai terdapat pada beberapa pulau (sharing

haplotype). Berdasarkan karakteristik cpDNA yang sangat konservatif, maka variasi cpDNA yang terdeteksi mencerminkan keadaan ratusan atau ribuan tahun yang lalu. Bila diprediksi terjadi migrasi tanaman sagu sejak dahulu kala dari suatu pulau ke pulau lainnya melalui berbagai macam cara maka hanya dua haplotipe (H02 dan H07) yang

mengalami migrasi (Abbas et al. 2010)

Berpedoman pada banyaknya haplotipe yang dijumpai di beberapa tempat pengambilan sampel tanaman sagu, maka Papua merupakan pusat keragaman tanaman sagu karena di Papua ini ditemukan jumlah haplotipe paling banyak dan terdapat populasi alami. Hedrick (1983) mengungkapkan bahwa keragaman hayati

dengan jumlah yang besar terdapat pada populasi alami (natural

population). Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat dikata-kan bahwa tanaman sagu yang ada di Papua merupadikata-kan populasi alami (bukan populasi pendatang). Bila berbicara mengenai sumber keragaman, maka pulau Papua, Sulawesi dan Kalimantan merupakan sumber keragaman tanaman sagu karena di pulau tersebut dijumpai

spesifik haplotipe. Vendramin et al. (1999) mengungkapkan bahwa

banyaknya jumlah haplotipe mencerminkan tingginya variasi atau

keragaman pada suatu populasi dan Mengoni et al. (2003)

mendokumentasikan bahwa perbedaan haplotipe kloroplas pada

tiap-tiap populasi mencerminkan perbedaan genetic entity (sumber

variasi).

Berdasarkan penanda molekuler kodominan dengan

menggunakan gen Wx genom inti menunjukkan bahwa tingkat

heterozigositas tanaman sagu pada berbagai populasi di Indonesia bervariasi dilihat dari sisi perbandingan nilai heterozigot dengan

homosigot. Keragaman heterozigot gen Wx relevan dengan kualitas

6 genotipe sagu yang terdeteksi di seluruh Indonesia sesuai dengan

penanda gen Wx yaitu sebanyak 14 genotipe yang diberi nama G01,

G02, G03, ...G14). Sebanyak 13 genotipe terdapat di Papua yang menunjukkan bahwa tanah Papua memiliki SDG sagu paling banyak dan beragam berdasarkan kemampuannya menghasilkan pati (Abbas

et al. 2012). Genotipe spesifik dijumpai di Serui (G04) dan Palopo Sulawasi Selatan (G09). Sebanyak tiga genotipe (G05, G11, dan G13) terdistribusi pada dua populasi, sedang genotipe yang lain terdistribusi pada lebih dari dua populasi. Genotipe yang paling

banyak ditemukan pada populasi (sharing) yaitu genotype G01

kemudian diikuti oleh genotipe G06. Sesuai dengan marker cpDNA

dan marker gen Wx menunjukkan Tanah Papua paling kaya SDG sagu.

2. Potensi Agronomi

Keuntungan mengembangkan tanaman sagu ditinjau dari segi agronominya yaitu: (a) dapat tumbuh di areal rawa dan gambut yang umumnya tanaman tidak dapat tumbuh, (b) toleran terhadap pH rendah, dan konsentrasi Al, Fe, dan Mn yang tinggi, (c) dapat

dipanen kapan saja setelah mencapai umur kira-kira 8 – 10 tahun, (d)

dapat dipanen secara terus menerus tanpa memperbaharui pertanaman karena terbentuk banyak anakan, (e) mempunyai kemampuan menghasilkan karbohidrat yang tinggi persatuan luas dan waktu, dan (f) relatif tidak diperlukan pemeliharaan yang intensif seperti halnya dengan tanaman palawija dan sayur-sayuran. Potensi tersebut menunjukkan kepada kita kelebihan yang luar biasa yang dimiliki oleh komoditas sagu.

3. Potensi Produksi

Potensi tanaman sagu sebagai penghasil pati yaitu dapat

mencapai 200 – 220 kg/pohon (Jong 1995). Produksi pati kering dari

tanaman sagu di Maluku mencapai 345 kg/pohon (Bintoro 1999). Jenis sagu unggul Papua memiliki kemampuan menghasilkan pati

kering antara 300 – 500 kg/pohon. Bila jarak tanam 9 m x 9 m maka

7 Selanjutnya akan dihasilkan 49 ton/ha per tahun dengan asumsi hanya satu pohon yang dapat di panen per rumpun per tahun. Sungguh luar biasa potensi tanaman sagu sebagai penghasil karbohidrat yang tinggi yang selama ini merupakan komoditas yang dikesampingkan atau belum tergarap secara maksimal.

4. Potensi Tegakan

Tanaman sagu ditemukan tumbuh di negara-negara Asia

Tenggara, Oceania, dan kepulauan Pasifik pada 10o Lintang Selatan

dan 10o Lintang Utara (Ishizuka et al., 1996), 90o sampai 180o Bujur Timur, dan altitude sampai 1000 meter diatas permukaan laut (Bintoro, 1999). Tegakan sagu alami dan semi budidaya banyak dijumpai di daerah Ambon dan Seram. Schuiling (1995) mengungkapkan pusat keragaman tanaman sagu terdapat di Maluku dan New Guinea. Flach (1997) berpendapat bahwa New Guinea

(Papua-Indonesia dan Papua New Guinea) sebagai pusat diversitas M.

sagu Rottb. McClatchey et al. (2005) percaya bahwa M. sagu Rottb.

endemik di Papua New Guinea, New Britain, dan pulau-pulau di Maluku.

Metrxylon sp ditemukan tersebar luas di Asia Tenggara, Melanesia, dan beberapa pulau di Mikronesia dan Polinesia

(McClatchey et al. 2005). Berdasarkan data yang ada menunjukkan

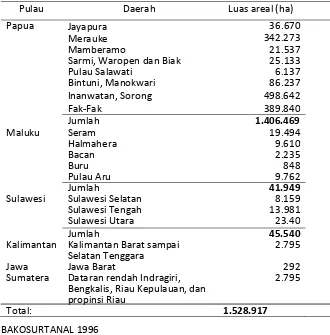

8 Tabel 1 Distribusi tegakan sagu di Indonesia

Pulau Daerah Luas areal (ha)

Papua Jayapura 36.670

Merauke 342.273

Mamberamo 21.537

Sarmi, Waropen dan Biak 25.133

Pulau Salawati 6.137

Bintuni, Manokwari 86.237

Inanwatan, Sorong 498.642

Fak-Fak 389.840

Jumlah 1.406.469

Maluku Seram 19.494

Halmahera 9.610

Bacan 2.235

Buru 848

Pulau Aru 9.762

Jumlah 41.949

Sulawesi Sulawesi Selatan 8.159

Sulawesi Tengah 13.981

Sulawesi Utara 23.40

Jumlah 45.540

Kalimantan Kalimantan Barat sampai Selatan Tenggara

2.795

Jawa Jawa Barat 292

Sumatera Dataran rendah Indragiri,

Bengkalis, Riau Kepulauan, dan propinsi Riau

2.795

Total: 1.528.917

BAKOSURTANAL 1996

5. Potensi Agroindustri

9 (makanan berbahan baku sagu), (4) industri pakan yaitu pakan ikan dan ternak, (5) industri biofuel yaitu industri permentasi melalui pembuatan metanol dan etanol , (6) industri serat yaitu pembuatan kertas, dan (7) industri properti yaitu bahan bangunan untuk lantai rumah dari kulit bagian luar.

6. Potensi Agrobisnis

Diperkirakan lahan marginal basah (gambut) di Indonesia seluas 24.6 juta ha, telah dimanfaatkan sekitar 3.3 juta ha untuk pertanaman dan yang belum termanfaatkan seluas 21.3 juta ha, bila 25% saja dari luas lahan gambut yang belum termanfaatkan ditanami tanaman sagu (sekitar 5.3 juta ha), maka akan menghasilkan 137.5 juta ton pati sagu setelah periode delapan tahun dan seterusnya akan dihasilkan 137.5 juta ton per tahun dalam waktu yang terus menerus karena memiliki anakan yang banyak dalam satu rumpun. Jong (2005) memprediksi harga pati sagu sebesar US$200 per ton atau setara dengan Rp 2.000 000 (dua juta rupiah) per ton bila nilai satu (1) US$ sama dengan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah). Jika produksi 137.5 juta ton pati sagu dijual sesuai dengan harga tersebut, maka akan diperoleh uang sebanyak US$27.500.000.000 (dua puluh tujuh milyar lima ratus juta dollar Amerika) atau 275 triliun rupiah per tahun setelah periode panen pertama.

Satu pohon batang sagu dalam satu rumpun sagu dengan kriteria produksi tinggi diperjual belikan oleh masyarakat dengan harga tertinggi saat ini yaitu satu juta rupiah. Harga tersebut dapat ditingkatkan dengan tidak menjual dalam bentuk batang, tetapi dijual dalam bentuk tepung. Rata-rata sagu unggul menghasilkan tepung pati kering sebanyak 400 kilogram (kg) per pohon. Harga pasar tepung sagu kering saat ini di Manokwari adalah Rp20.000. Harga tersebut merupakan harga yang sangat mahal karena melampaui harga tepung terigu yang harganya Rp15.000 per kilogram di Manokwari. Harga tepung pati sagu kering asal Selat Panjang di Jawa yaitu Rp5.000. Harga tersebut terlalu murah untuk diterapkan di Papua. Jika ditetapkan harga tepung pati sagu kering dengan harga yang moderat dan pantas untuk wilayah Papua adalah Rp10.000 per

10 rupiah) termasuk upah tenaga kerja. Misal upah tenaga kerja untuk memotong, mengestrak dan mengeringkan pati sagu dinilai dengan harga Rp1.000.000 perpohon, maka diperoleh nilai tambah sebesar Rp2.000.000,- per pohon

Pengembangan inovasi sagu khususnya pengolahan pati sagu menjadi berbagai macam produk kuliner dapat meningkatkan nilai tambah satu batang sagu sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Angka tersebut merupakan angka yang pantastis dan sulit dipercaya tanpa diikuti bukti konkrik dan kalkulasi yang nyata.

Inovasi yang telah dikembangkan dari pati sagu yaitu Cake yang

terbuat dari pati sagu dengan harga Rp100.000 per buah adalah

wajar dan pantas (Gambar 2). Cake/Brownist dari sagu itu

menggunakan tepung sagu sebanyak 400 gram ditambah dengan bahan lainnya. Harga bahan komponen penyusun kue (telur, margarin, baking powder, dan gula pasir) sebanyak Rp29.000 dan upah tenaga kerja dan biaya lainnya Rp20.000 untuk membuat satu cake. Jadi total ongkos membuat satu kue adalah Rp49.000 sehingga harga tepung sagu 400 g meningkat menjadi Rp51.000 atau tepung sagu meningkat harganya menjadi Rp127.500 per kg. Jika harga Rp127.500 dikalikan dengan 400 kg tepung pati kering yang dihasilkan oleh satu batang sagu, maka akan diperoleh nilai tambah

sebanyak Rp51.000.000 (lima puluh satu juta rupiah) untuk satu

11 Gambar 1. Invensi produk kuliner berbahan baku sagu beserta desain

12

III. PILAR KEDAULATAN PANGAN

ebijakan pembangunan pertanian seyogyanya didasarkan pada kearifan lokal masing-masing daerah dengan mengoptimalkan pengembangan potensi hayati lokal. Kekuatan utama menuju dan dan mengakselerasi terwujudnya kedaulatan pangan terletak pada keberpihakan kebijakan terhadap pemanfaatan dan pengembangan komoditas unggulan daerah. Salah satu komoditas penghasilkan karbohidrat yang tinggi yang perlu menjadi prioritas untuk dikembangan adalah komoditas sagu.

1. Batasan dan Relevansi

Pengertian pilar adalah tiang, penyangga, penopang atau komponen penting dalam suatu bangunan, sedang kedaulatan adalah kemandirian dalam mengatur dan menentukan arah kehidupan yang diinginkan. Pangan adalah segala sesuatu yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan empat sehat lima sempurna (karbohidrat, protein, vitamin dan mineral). Jadi pilar kedaulatan pangan adalah komponen penting dalam proses kemandirian menghasilkan bahan pangan, pemenuhan kebutuhan pangan yaitu empat sehat lima sempurna dan memasarkan untuk pemenuhan kebutuhan utama atau fundamental lainnya.

Sumber pangan khususnya komoditas tanaman penghasil karbohidrat tinggi merupakan pilihan strategis dan bijaksana untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Komoditas sagu merupakan salah satu komoditas penghasil karbohidrat yang tinggi persatuan luas persatuan waktu dibanding dengan komoditi penghasil karbohidrat lainnya. Manfaat dan kelebihan lain yang dimiliki oleh komoditas sagu telah diuraikan pada Bab sebelumnya. Potensi satu rumpun sagu yaitu mampu menopang kebutuhan pangan (karbohidrat dari pati sagu, protein dari ulat sagu dan jamur sagu) satu keluarga dalam satu rumah tangga, sehingga komoditas sagu pantas dan relevan disebut pilar kedaulatan pangan. Aktualisasi potensi itu menjadi sesuatu yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat diperlukan keseriusan dalam mengembangkannya. Sistem yang terintegrasi dari

seluruh stakeholder yang dapat mengakselerasi pengembangan

13 komoditas sagu dari hulu sampai hilir. Akselerasi pengembangan komoditas sagu berarti mengakselerasi terwujudnya kemandirian dan kedaulatan pangan, baik ditingkat provinsi maupun ditingkat nasional. Ini adalah tugas dan kewajiban kita bersama untuk mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan di Tanah Papua pada khusnya dan Negara Republik Indonesia pada umumnya.

2. Paradigma Ketersediaan Pangan

Pada hakikatnya konsep ketersediaan pangan tidak memihak pada mayoritas masyarakat tani karena konsep tersebut memusatkan perhatian dan target pada tersedianya sumber pangan tanpa meletakkan dasar pemberdayakan masyarakat tani. Kebutuhan pangan khususnya sumber karbohidrat dapat dipenuhi dengan berbagai cara yaitu: (1) pemberdayaan masyarakat tani, (2) pengadaan melalui korporasi, dan (3) pengadaan melalui impor. Proses pencapaian tujuan melalui paradigma ketersediaan pangan lebih memihak pada poin 2 dan 3 yaitu pengadaan melalui korporasi dan atau melalui impor dengan pertimbangan efisiensi dan kemudahan tanpa memperhitungkan efek jangka panjang. Keter-sediaan pangan melalui rezim korporasi pangan tentunya mementingkan keuntungan sehingga produktivias dan efisiensi menjadi pilihan menyebabkan berbagai masalah yang terus meluas secara global, seperti hilangnya pangsa pasar bagi produsen kecil dan berbagai dampak lingkungan dari pertanian.

14 mencukupi akibatnya masyarakat yang disengsarakan. Dalil efisiensi dan kemudahan menyediakan pangan dari resim ketersediaan pangan melalui korporasi dan importir akan berujung pada kesengsaraan masyarakat. Ini adalah contoh bagi kita agar tidak menentukan kebijakan regulasi pangan yang keliru. Kearifan lokal dan komponen produksi lokal yang harus dibangun dan diberdayakan agar tercipta kedaulatan pangan bukan paradigma ketersediaan pangan yang mementingkan pangan tersedia tanpa membangun sistem yang kokoh terhadap proses kemandirian pangan.

3. Paradigma Kadaulatan Pangan

Kebijakan Bapak Presiden Jokowidodo dan Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kalla untuk melaksanakan program Kedaulatan Pangan merupakan bukti keberpihakan pemerintah terhadap perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat Indonesia. Konsep kedaulatan pangan berdasarkan organisasi perjuangan petani internasional (La Via Campesina) adalah hak seseorang untuk menentukan dan mendefinisikan sistem pangannya sendiri.

Kedaulatan pangan menempatkan individu atau masayarakat tani dalam memproduksi, mendistribusikan, dan mengkonsumsi pangan. Keputusan dan kebijakan pangan berpihak pada masayarakat tani bukan pada korporasi atau importir. Kedaulatan pangan merupakan konsep pemenuhan hak atas pangan yang bernilai gizi baik dan sesuai dengan budaya, diproduksi dengan sistem pertanian yang berkelanjutan, ramah lingkungan, menjunjung tinggi prinsip diversifikasi pangan, dan menyesuaikan dengan budaya lokal.

Penciri implementasi kedaulatan pangan berdasarkan konsep Serikat Petani Indonesia (SPI) adalah: hak akses rakyat terhadap

pangan terjamin, penggunaan sumber daya alam secara

berkelanjutan, pangan untuk konsumsi dan tidak sepenuhnya untuk diperdagangkan, pembatasan penguasaan pangan oleh korporasi, pemberian akses ke petani kecil untuk perumusan kebijakan pertanian. Kedaulatan pangan merupakan prasyarat terwujudnya

ketahanan pangan (food Security). Mustahil tercipta ketahanan

15 atas proses produksi dan konsumsi pangannya. Merupakan suatu keharusan bagi setiap bangsa dan rakyat untuk memiliki hak dalam menentukan makanan yang dipilihnya dan kebijakan pertanian yang dijalankannya.

SPI dan gerakan sipil lainnya melalui proses panjang sejak tahun 2000, akhirnya berhasil mendorong parlemen untuk mengeluarkan UU No. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Tidak berhenti gerakan rakyat di Indonesia juga melakukan upaya pengaturan kembali atau mencabut undang-undang sektoral yang saling bertabrakan dan tidak menguntungkan rakyat dan negara Indonesia, seperti UU Perkebunan No.18/2004, UU Pengelolaan Sumber Daya Air No.7/2004, UU Kehutanan No. 19/2004, dan UU Penanaman Modal No. 25/2007. Kedaulatan

pangan saat ini telah memasuki era baru, setelah Jokowi-JK –

16

IV. PENGELOLAAN BERKELANJUTAN

engelolaan tanaman sagu berkelanjutan sebaiknya mengacu pada empat aspek yaitu aspkek ekologi, agronomi, pascapanen dan pengolahan, dan Sosekbud agar dapat berkontribusi secara maksimal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Uraian singkat masing-masing aspek adalah sebagai berikut:

1. Aspek Ekologi Tanaman Sagu

Tanaman sagu banyak ditemukan tumbuh alami dan semi budidaya di Maluku dan Papua. Pertumbuhan tanaman sagu terbaik pada ketinggian 0 - 400 meter dpl, sedang pada ketinggian lebih 400 meter dpl pertumbuhan tanaman sagu terhambat dan produksi rendah (Bintoro, 1999).

Tanaman sagu memiliki kemampuan tumbuh dengan sedikit atau tanpa pemeliharaan dan memiliki kemampuan tumbuh di lahan rawa dengan pH 3.7 - 6.5 (Harsanto, 1986). Tanaman sagu tumbuh

baik pada suhu rata-rata di atas 25oC dengan kelembaban rata-rata di

atas 70% dan radiasi matahari 800J/cm2/hari (Flach, 1997). Hutan sagu di Waropen memiliki curah hujan 2000 mm/tahun dan hutan

sagu di Sorong memiliki curah hujan 4365 mm/tahun (Istalaksana et

al.,2005).

Tanaman sagu dapat tumbuh pada tanah rawa, gambut dan mineral. Habitat sagu di Jayapura yaitu lahan kering, lahan basah dan

lahan sangat basah (Mofu et al., 2005). Secara alami tanaman sagu

dijumpai tumbuh di daerah rawa. Kertopermono (1996)

memperkirakan dari 37 - 40 juta hektar lahan basa di Indonesia, kira-kira 700.000-1.500.000 ha ditutupi oleh tanaman sagu. Pertumbuhan dan produksi tanaman sagu pada tanah mineral dan tanah rawa atau gambut menunjukkan bahwa tanaman sagu pada tanah mineral tumbuh lebih cepat dan menghasilkan pati lebih banyak dibanding

tanaman sagu yang tumbuh pada tanah rawa atau gambut (Benito et

al. 2002). Produksi pati tanaman sagu di Maluku mencapai 345

kg/pohon pada tanah tropaquept dan hanya mencapai 153 kg/pohon

pada tanah sulfik flufaquent (Bintoro 1999). Istalaksana et al. (2005)

17 melaporkan hutan sagu di Waropen, Serui tumbuh pada tanah

Endoaquepets (tanah mineral) dan Haplofibrists (tanah gambut).

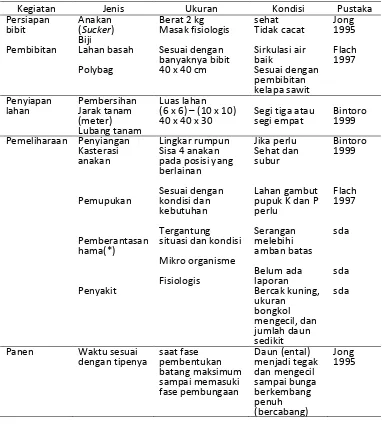

2. Aspek Agronomi Tanaman Sagu

Budidaya tanaman pada umumnya mencakup pemilihan bahan tanaman, persemaian, penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan pemberantasan hama dan penyakit. Pemilihan bahan tanaman untuk budidaya sagu umumnya menggunakan

anakan (sucker) sebagai bahan tanaman (Schuiling, 1995) dengan

pertimbangan memiliki sifat sama dengan induknya. Semaian dari biji diperlukan waktu yang relatif lama. Perkecambahan biji

diperlukan waktu antara 35 sampai 80 hari (Ehara et al., 2001).

Selain kedua hal tersebut, penyediaan bibit melalui kultur jaringan merupakan solusi terbaik untuk menghasilkan bibit dalam jumlah yang banyak, seragam, dan bebas dari hama dan penyakit. Aspek agronomi tanaman sagu disajikan pada Tabel 2.

18 Tabel 2. Aspek agronomi tanaman sagu

sama diatas (sda), hama yang dijumpai menyerang tanaman sagu

yaitu Botronyopa spp, Coptotermes spp, Rhynchophoprus spp, babi

hutan dan monyet (*).

Kegiatan Jenis Ukuran Kondisi Pustaka

Persiapan

bibit Anakan (Sucker)

Biji

Berat 2 kg

Masak fisiologis sehat Tidak cacat Jong 1995

Pembibitan Lahan basah

Polybag

Sesuai dengan banyaknya bibit 40 x 40 cm

Sirkulasi air baik Sesuai dengan pembibitan kelapa sawit Flach 1997 Penyiapan

lahan Pembersihan Jarak tanam

(meter) Lubang tanam

Luas lahan (6 x 6) – (10 x 10)

40 x 40 x 30 Segi tiga atau segi empat Bintoro 1999

Pemeliharaan Penyiangan Kasterasi anakan Pemupukan Pemberantasan hama(*) Penyakit Lingkar rumpun Sisa 4 anakan pada posisi yang berlainan

Sesuai dengan kondisi dan kebutuhan

Tergantung situasi dan kondisi

Mikro organisme Fisiologis Jika perlu Sehat dan subur Lahan gambut pupuk K dan P perlu Serangan melebihi amban batas Belum ada laporan Bercak kuning, ukuran bongkol mengecil, dan jumlah daun sedikit Bintoro 1999 Flach 1997 sda sda sda

Panen Waktu sesuai

19 Saat ini kemajuan dalam bidang biologi molekuler yang berkembang dengan pesat dan merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari organisme pada tingkat DNA. Teknik ini sangat membantu pemuliaan tanaman dalam melakukan studi genetik dengan ketepatan yang akurat. Untuk mendapatkan informasi genetik berdasarkan penanda DNA yang dapat digunakan dalam menganalisis keragaman sekuen DNA dalam genom diantaranya penanda genom inti, genom kloroplas dan genom mitokondria.

Contoh penanda molekuler adalah simple sequences repeat (SSR) dan

Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD) (Powel et al., 1996) dan penanda ekspresi gen spesifik.

3. Aspek Pascapanen dan Pengolahan

Penanganan pascapanen yang dilakukan oleh masyarakat belum tuntas menyebabkan pati yang telah diekstrak tidak dapat bertahan lama dan umumnya menimbulkan bau yang tidak sedap. Pati dengan kadar air yang tinggi menyulitkan dalam pengangkutan karena sebagian besar yang terangkut adalah air dan hanya sebagian kecil pati sagu. Misalnya kita mengangkut pati sagu dengan berat 2 ton yang berkadar air 45-50% (kadar air pati dalam tumang), maka sesungguhnya yang terangkut adalah hanya satu ton pati dan yang satu tonnya lainnya adalah air. Pati yang telah diekstrak sebaiknya

dikeringkan sampai mencapai kadar air 8 – 10% agar tidak mudah

terserang oleh mikro organisme dan pati dapat bertahan lama tanpa menyebabkan penurunan kualitas. Kelebihan pati sagu yang telah dikeringkan yaitu di samping dapat bertahan lama, juga memudahkan dalam pengangkutan dan pengolahan tepung sagu menjadi berbagai macam produk kuliner.

20 Ampas sagu dan bagian buangan lainnya dari pohon sagu dapat diolah menjadi berbagai macam produk, di antaranya adalah: 1) media tumbuh jamur sagu, jamur merang, dan jamur tiram. Sisa ampas hasil perombakan jamur merupakan media tanam yang baik untuk berbagai macam tanaman hias dan merupakan pupuk organik

yang dapat menyuburkan tanaman; 2) plastik biodegradable dengan

berbagai macam tujuan (misal kantong plastik, kemasan makanan, dan kemasan minuman); 3) Industri serat untuk pembuatan kertas dan tripleks; 4) industri pakan yaitu dapat dibuat pakan ikan, ayam, sapi, dan ternak lainnya; dan 5) kulit luar batang dapat dibuat lantai rumah.

Begitu banyak sumber penghasilan yang dapat dibangkitkan dari tanaman sagu dan dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Kenyataan menunjukkan bahwa sumbangan komoditas terhadap peningkatan perekonomian masayarakat saat ini masih relatif kecil. Penyebabnya adalah masih banyak tegakan sagu yang tumbuh alami dibiarkan mati tanpa dimanfaatkan, penguasaan teknologi di tingkat masayarakat masih relatif rendah, peruntukannya masih sebatas pemenuhan kebutuhan karbohidrat masyarakat, dan belum menjadikan tanaman sagu sebagai komoditas yang dapat mendatangkan keuntungan besar.

4. Aspek Sosial, Budaya, dan Ekonomi

Aspek sosial dan budaya tanaman sagu pada dasarnya tercermin dalam filosofi pohon sagu. Numberi (2011)

mengungkap-kan filosofi pohon sagu dalam bukunya yang berjudul “Sagu Potensi

21 budaya di Papua, sehingga pada upacara-upacara adat suku tertentu mengharuskan ada sagu.

22

V. KONSEP PENGEMBANGAN BERKELANJUTAN

uang lingkup pengembangan komoditas sagu berkelanjutan yang disarankan adalah: pengembangan kelembagaan, pengembang-an Litbpengembang-ang Iptek sagu, pengembpengembang-angpengembang-an teknologi, pengembpengembang-angpengembang-an

inovasi, dan pengembangan entrepreneurship.

1. Pengembangan Kelembagaan

Kelembagaan yang selama ini menaruh perhatian pada pengembangan komoditas sagu perlu diberdayakan agar dapat mengimplementasikan program aksi nyata mereka. Berbagai instansi pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga sosial masyarakat (LSM) yang memiliki kepedulian terhadap pengembangan komoditas sagu perlu bersinergi untuk mengakselerasi terwujudnya berbagai macam inovasi berbasis sagu. Pengertian inovasi yang dimaksudkan disini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Prof. Hadi K. Purwadaria yaitu

inovasi adalah “Gagasan baru yang telah diterapkan secara

komersial dan telah mendatangkan keuntungan”.

Kontribusi ilmuan dan berbagai stakeholder pemerhati sagu

dalam mengembangkan komoditas sagu sampai saat ini baru pada tingkat wacana, publikasi ilmiah, dan invensi. Formulasi wacana, publikasi ilmiah, dan invensi akan melahirkan teknologi. Agar teknologi yang dibangkitkan dapat berguna, maka proses selanjutnya adalah transformasi teknologi melalui rekayasa sosial menuju terciptanya inovasi. Tingkatan pengembangan sampai pada tingkat inovasi inilah yang akan menjadi lokomotif pergerakan ekonomi dan

impactnya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat baru dapat dirasakan. Jika kelembagaan pemerhati sagu bersinergi dalam bingkai ABG, maka dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama akan bermunculan inovasi baru berbasis sagu sebagai lokomotif pergerakan perekonomian masyarakat.

23

2. Pengembangan Litbang IPTEK

Pengembangan Litbang IPTEK Sagu akhir-akhir ini menunjukkan suatu kemajuan, terlihat dari menculnya berbagai macam organisasi yang memfokuskan aktifitasnya pada kajian sagu. Penelitian, pengetahuan, dan teknologi merupakan suatu rangkaian yang tak

terpisahkan. Kajian komoditas sagu sejak Symposium International

Sago Palm yang pertama sampai yang ke-11 baru-baru ini dilaksanakan di Manokwari, berbagai seminar sagu nasional dan lokal telah melahirkan banyak kajian dan ide-ide cemerlang untuk pengembangan tanaman sagu.

Penelitian sagu yang telah di lakukan sampai saat ini mencakup aspek ektnobiologi, morfologi, Anatomi, klasifikasi, habitat, agronomi, potensi produksi, pengolahan pascapanen, dan potensi sebagai bahan baku industri. Hampir semua aspek kajian telah dilakukan, tetapi belum mendalam dan masih bersifat studi awal (preliminary study). Masih diperlukan study yang mendalam dari berbagai aspek untuk mengaktualisasikan menjadi sesuatu yang memiliki nilai jual yang disebut inovasi.

Symposium International tanaman sagu yang ke 11 pada bulan November 2013 menunjukkan bahwa dari 43 makalah dan beberapa poster yang disajikan, umumnya membahas biodiversiti, habitat tegakan alami, pengolahan pascapanen, limbah sagu, dan potensi sebagai bahan baku industri. Pusat penelitian tanaman sagu dan umbi-umbian UNIPA mengungkapkan aspek etnobiologi, biodiversity, dan habitat tegakan alami tanaman sagu. Pusat penelitian tanaman sagu di Sungai Talau, Malaysia mengungkapkan aspek agronomi, technologi extraksi tepung sagu, agrobisnis, dan pengolahan tepung

sagu dari tanaman sagu. The society of sago palm study, Jepang

banyak mengungkapkan penelitian agronomi, biodiversiti, anatomi, dan potensi sebagai bahan baku industri dari tanaman sagu. Berbagai kajian komoditas sagu yang telah dilakukan tersebut masih sangat sedikit yang berujung pada munculnya IPTEK dan inovasi.

IPTEK adalah software suatu kemajuan dan Inovasi adalah hardware

24

3. Pengembangan Teknologi

Teknologi yang dibangkitkan untuk meningkatkan daya guna dan nilai ekonomi komoditas sagu seyogyanya memenuhi tiga unsur pokok yaitu: (1) selaras dengan persoalan dan kebutuhan masyarakat, (2) sesuai dengan kapasitas adopsi masyarakat yaitu investasi awal rendah, biaya aplikasi rendah, dan teknis operasionalnya sederhana, dan (3) secara finansial menguntungkan. Teknologi yang dikembangkan oleh Para ilmuan dan perekayasa yang berkaitan dengan komoditas sagu masih sangat minim dan belum dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh dalam mengelola dan mengembangkan produk yang berbasis sagu. Teknologi dari hulu sampai hilir perlu dikembangkan untuk meningkatkan nilai tambah produk komoditas sagu.

Teknologi hulu adalah teknologi yang dapat menghasilkan bibit dalam jumlah banyak dan bermutu tinggi, teknologi budidadaya yang dapat meningkat produksi dan mempercepat masa panen, teknologi

in vitro dan rekayasa genetika yang dapat menghasilkan bibit unggul, dan teknologi pupuk yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan mikroorganisme dan senyawa organik. Teknologi hilir adalah teknologi penen yaitu mulai dari penebangan, parut, ekstraksi pengeringan pati, dan pengemasan pati; teknologi pacapanen yaitu pemanfaatan pati sagu dengan berbagai produk kuliner dan non-kuliner, teknologi penanganan limbah untuk media tumbuh jamur, pakan ternak dan ikan; teknologi plastik biodegradabel untuk menghasilkan berbagai macam plastik yang ramah lingkungan; dan teknologi biofuel untuk menghasilkan bahan bakar.

4. Pengembangan Inovasi

Pengembangan inovasi sagu merupakan hal mutlak yang harus dilakukan untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk berbasis komoditas sagu. Selain istilah inovasi yang telah dikemukan

sebelumnya, istlah lain dari inovasi itu adalah “the first application of science and technology in a new way, with commercial success” .

Goal dari berbagai macam penelitian yang dilakukan adalah invensi.

Selanjutnya invensi yang dikembangkan menjadi produk

25 Pengembangan inovasi sangat tergantung pada kemajuan invensi. Komponen penting dari inovasi adalah sains, desain, rekayasa, dan pasar sehingga perlu melibatkan berbagai profesi (saintis, designer, perekayasa, pemasaran) untuk mempercepat terwujudnya inovasi. Dampak inovasi tergantung dari dua sifat inovasi itu sendiri yaitu

disruptif dan pervasif(Darwadi dan Susanthi, 2013). Inovasi disruptif

adalah difusi inovasi mensubtitusi fungsi teknologi lain yang telah mapan dan Inovasi pervasif adalah inovasi itu digunakan secara luas untuk berbagai keperluan dari berbagai sektor.

Pengembangan suatu komoditi dapat dirasakan manfaatnya, jika sudah sampai pada tingkat inovasi. Kemajuan pengembangan komoditas sagu sampai saat yaitu baru sampai pada tingkat invesi dan hanya sebagian kecil yang mencapai tingkat inovasi, sehingga kontribusinya secara luas terhadap perbaikan perekonomian belum dirasakan oleh masyarakat. Pertanyaannya adalah mengapa inovasi sagu pergerakannya begitu lambat, jawabannya sederhana yaitu belum dibuat kebijakan dan regulasi tentang pengembangan komoditas sagu. Ketika kebijakan dan regulasi berpihak pada komoditas sagu, maka dalam jangka waktu yang singkat akan memberikan pengaruh terhadap perbaikan prekonomian. Saintis telah banyak menghasilkan invensi tentang komoditas sagu. Langkah selanjutnya adalah merekayasa dan mendesain invensi agar sesuai dengan selera konsumen dan pasar. Sentuhan kebijakan dan regulasi diperlukan untuk mengakselerasi terwujud inovasi.

5. Pengembangan Entrepreneurship

26 begitu, apakah yang dimaksud dengan entrepreneurship? Jawabnya adalah sesuai dengan definisi yang dikemukakan oleh Prof. Timmons

dari Babson College, Entrepreneur adalah “able to create and build a

bussiness or organisation from practically nathing or make things happen”. Selanjutnya definisi entrepreneur berdasarkan Prof.

Howard Stevenson adalah the pursuit of opportunity without regards to resources currently controlled. Kedua definisi tersebut

cukup mengantarkan kita memaknai secara mendalam

entrepreneurship itu. Pengembangan suatu komoditi sampai pada tingkat entrepreneur, maka komoditi itu sudah memberikan

sumbangan yang besar terhadap perputaran ekonomi.

Pengembangan potensi sagu yang dimiliki sudahkah sampai pada

tingkat entrepreneurship?. Mungkin kita sepaham bahwa

27

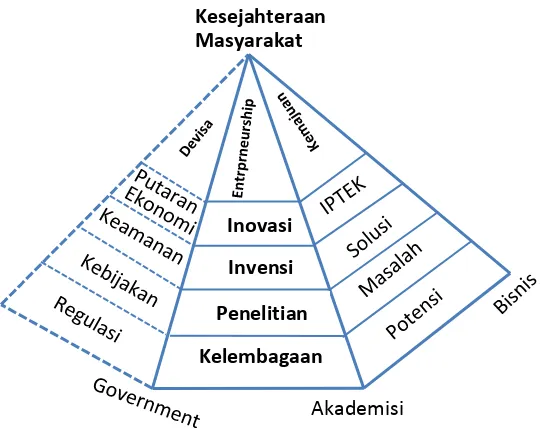

VI. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

ertitik tolak dari semua yang diuraikan pada orasi ilmiah ini diharapkan menuju pada suatu titik yang disebut titik kesejahteraan. Kesejahteraan dalam bahasa inggeris disebut prosperity yang dalam arti kamusnya the state of being successful, flourishing, or thriving condition, especially in financial respects; good fortune. Sebagian ahli mendefinisikan kesejahteraan adalah daya beli tinggi. Apakah kondisi itu sulit dicapai?, Jawabannya tidak. Selama kita bekerja dalam bingkai ABG dan mengerti arah titik sejahtera itu, maka dalam jangka waktu yang relatif singkat kondisi sejahtera dapat dirasakan.

Konsep skema yang dapat mengarahkan langkah kita, kebijakan kita dan aktifitas kita dalam mengembangkan potensi yang dimiliki khususnya komoditas sagu menjadi sesuatu yang dapat mengantarkan masyarakat kita menuju titik harapan yang disebut

sejahtera. Skema tersebut dinamakan “Piramida Kemajuan” dilukis

pada Gambar 2. Skema tersebut merupakan inti dan harapan yang terkandung dalam orasi ilmiah ini.

Kondisi pengembangan komoditas sagu yang telah dilakukan oleh berbagai pihak pemerhati sagu sampai saat ini yaitu baru sampai pada level invensi yaitu tingkat pertengahan menuju puncak piramida. Dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masayarakat masih sangat minim karena masih jauh dari puncak piramida yaitu tempat titik sejahtera. Kerja keras dan kerja cerdas dari berbagai pihak yang bersinergi dalam bingkai ABG diperlukan untuk mengakselerasi kegiatan berbasis komoditas menuju titik sejahtera. Selama titik pandang akademisi, pemerintah dan pelaku bisnis bersatu dalam satu titik sejahtera yaitu dipuncak piramida, maka kondisi masayarakat sejahtera itu mudah dicapai.

28 Akademisi

Kesejahteraan Masyarakat

Inovasi

si

Invensi

Gambar 2. Model piramida proses perubahan menuju kesejahteraan dan peningkatan daya saing bangsa

29

VII. KESIMPULAN

erdasarkan uraian fakta, konsep, dan harapan yang berkaitan dengan topik yang telah diutarakan dalam orasi ilmiah ini, maka beberapa hal penting yang menjadi kesimpulan adalah: 1) komoditas sagu merupakan komoditas kearifan lokal dan memiliki nilai strategis untuk dikembangkan menjadi komoditas yang dapat mengantarkan kehidupan masayarakat menuju kondisi yang berdaulat terhadap sumber pangan khususnya sumber karbohidrat. 2) Akademisi telah banyak berbuat dalam melakukan berbagai macam kajian untuk mengungkapkan solusi terhadap berbagai persoalan komoditas sagu, tetapi semua yang dilakukan itu masih berada pada level invesi, belum banyak yang sampai pada level inovasi. 3) Pengembangan komoditas sagu sampai saat ini belum banyak berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat akibat kebijakan dan program aksinyata belum berpihak dan masih sebatas wacana perorangan dari berbagai kalangan. 4) Kontribusi pelaku bisnis terhadap pengembang-an komoditas sagu sampai saat ini masih spengembang-angat minim sebab proses transformasi invensi berbasis sagu menjadi inovasi sangat minim, sehingga pelaku bisnis belum melihat keuntungan yang besar yang dapat diperoleh dari komoditas sagu. 5) Komponen penggerak dan penunjang pengembangan komoditas sagu perlu bersinergi dalam bingkai ABG untuk mengakselerasi proses transformasi potensi sagu menjadi berbagai macam inovasi yang bernilai ekonomi tinggi, sehingga harapan menuju masayarakat sejahtera dan daya saing bangsa yang tinggi dapat tercapai. 6) Pesan penting dan langkah cerdas proses perubahan menuju masayarakat sejahtera dalam mengelola komoditas sagu terlukis pada model piramida pada poin uraian kesejahteraan masyarakat. 7) Kekuatan yang dapat meng-akselerasi pengembangan komoditas sagu menjadi komoditas yang dapat mengsejahterhkanan masayarakat adalah unsur akademisi, pemerintah, dan pelaku bisnis (ABG) bersinergi dalam mengerjakan program lima langkah menuju sejahtera yaitu penguatan kelembaga-an pemerhati sagu sebagai pelakskelembaga-ana program aksinyata, penguatkelembaga-an Litbang IPTEK sagu sebagai inventor yang menghasilkan invensi, transformasi invensi menjadi inovasi oleh gabungan beberapa profesi

31

DAFTAR PUSTAKA

Abbas B. and H. Ehara, 2012. Assessment Genetic Variation and

Relationship of Sago Palm (Metroxylon sagu Rottb.) in

Indonesia Based on Specific Expression Gene (Wx genes) Markers. African Journal of Plant Science Vol. 6(12):314-320.

Abbas B, Y. Renwarin, M. H. Bintoro, Sudarsono, M.Surahman, H.

Ehara. 2010. Genetic Diversity of sago palm in Indonesia

based on chloroplast DNA (cpDNA) markers. Journal of

Biological Diversity Vol. 11(3):112-117.

Benito, H.P., K. Kakuda, H. Ando, J.H. Shoon, Y. Yamamoto, A. Watanabe, and T. Yoshida. 2002. Nutrient availability and

response of sago palm (Metroxylon sagu Rottb.) to control

release N fertilizer on coastal lowland peat in the tropics. Soil Science Plant Nutrition 48(4): 529-537.

Benito, H.P., K. Kakuda, H. Ando, J.H. Shoon, Y. Yamamoto, A. Watanabe, and T. Yoshida. 2002. Nutrient availability and

response of sago palm (Metroxylon sagu Rottb.) to control

release N fertilizer on coastal lowland peat in the tropics. Soil Science Plant Nutrition 48(4): 529-537.

Bintoro, M.H.D. 1999. Empowerment of sago palm as a producer of alternative food and raw material potential of agro-industry in order to increase national food security. Oral presentation of scientific papers to be remain professor in the field of crops plantation. Faculty of Agriculture, Bogor Agricultural University. 70p. (in Indonesian language)

Darawadi A. dan Y. Susanthi. 2013. Instrumen kebijakan pendukung kemitraan ilmu pengetahuan teknologi dan inovasi. Teknovasi Indones 2(2):31-52

Ehara H, Susanto S, Mizota C, Hirose S, and Matsuno T. 2000. Sago

palm (Metroxylon sagu, Arecaceae) production in the eastern

archipelago of Indonesia: Variation in Morphological characters and pith. Economic Botany 54(2):197-206.

32 Flach, M. 1997. Sago palm Metroxylon sagu Rottb. Promoting the conservation and use of underutilized and neglected crops. IPGRI. 76p.

Harsanto PB. 1986. Budidaya dan pengelolaan sagu. Kanisius Jakarta. 89p.

Hedrick PW. 1983. Genetics of population. Pub. Arthur C. Bartlett. USA. 629p.

Ishizuka, K., S. Hisajima, and D.R.J. Macer. 1996. Traditional technology for environmental conservation and sustainable development in the Asian- Pacific Region. Proceedings of UNESCO. University of Tsukuba, Japan.

Istalaksana, P., A. Rochani, Y. Gandhi, P. Hadi, Suprihadi, and Nurwidianto. 2005. Conversion of the natural sago forest to the sustainable sago palm plantation at Masirei district, Waropen, Papua, Indonesia: Feasibility study. Abstracts of The Eight International Sago Symposium in Jayapura, Indonesia. Japan Society for the Promotion Science.

Jong, F.S. 1995. Research for the development of sago palm (Metroxylon sagu Rottb.) cultivation in Sarawak, Malaysia. Dept. Agriculture, Kuching, Sarawak, Malaysia. 139p

Kertopermono, A.P. 1996. Inventory and evaluation of sago palm (Metroxylon Sp) distribution. Sixt International Sago

Symposium. Pekan Baru 9 – 12 Desember 1996. 59-68.

Matanubun H and Maturbongs L. 2005. Sago palm potential, biodiversity and socio-cultural considerations for industrial sago palm development in Papua, Indonesia. Abstracts of The Eight International Sago Symposium in Jayapura, Indonesia. Japan Society for the Promotion Science.

McClatchey, W., H.I. Manner, and C.R. Elevitch. 2005. Metroxylon amicarum, M. paulcoxii, M. sagu, M. salomonense, M. vitiense, and M. warburgii (sago palm). Species Profiles for Pacific Island Agroforestry. www.traditionaltree.org. Diakses pada bulan Januari 2006

33 biogeography in the serpentine endemic Ni-hyperacculator

Alyssum bertolonii. New Phytologist 157:349-356.

Mofu, W.Y, J. Rahawarin, and Soenarto. 2005. The growth of sago palm in Kaureh District, Jayapura, Papua. Abstracts of The Eight International Sago Symposium in Jayapura, Indonesia. Japan Society for the Promotion Science.

Powel W, Morgante M, Andre C, Hanafey M, Vogel J, Tingey S, and Rafalski A. 1996. The comparison of RFLP, RAPD, AFLP, and SSR (microsatellite) markers for germplasm analysis. Molecular Breeding 2:225-238.

Vendramin GG, Degen B, Petit RJ, Anzidei M, Madaghiele A, and Ziegenhagens B. 1999. High level of variation at Abies alba

chloroplast microsatellite loci Europe. Molecular Ecology 8:1117-1126.

34

UCAPAN TERIMA KASIH

apak, Ibu, Hadirin yang saya hormati

Sebelum mengakhiri penyampaian orasi ilmiah ini, perkenankanlah saya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T. yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga saya dapat dianugrahi jabatan akademik tertinggi sebagai Guru Besar. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang telah memberi kepercayaan untuk mengemban tugas sebagai Guru Besar terhitung mulai tanggal 1 Juli 2014. Selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Rektor UNIPA, Senat UNIPA, Dekan FAPERTEK dan Senat FAPERTEK, dan Ketua Jurusan Budidaya Pertanian yang telah memproses dan memberikan rekomendasi pengusulan Guru Besar . Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Prof. Dr. Ir. Yunus Musa, M.Sc. dari UNHAS dan Prof. Dr. Ir. Mir Alam, M.Si dari UIT sebagai reviewer karya ilmiah. Kepada staf Bagian Tata Usaha

FAPERTEK dan Bagian Kepegawaian UNIPA yang telah

mempersiapkan berkas pengusulan sebagi Guru Besar, saya haturka