PROFIL KOMODITAS

DAGING SAPI

Informasi mengenai komoditas yang akan menjadi fokus studi dalam EWS, meliputi informasi pasokan, permintaan, pasar dan distribusi, serta ekspor dan impor

Daftar Isi

Daftar Isi ... 2 1. Deskripsi Komoditas ... 4 1.1 Klasifikasi ... 4 1.2 Pohon Industri ... 6 1.3 Pola Budidaya ... 6 1.4 Kandungan Gizi ... 8 1.5 Varian ... 9 1.6 Standar Mutu... 10 1.6.1 Karkas ... 10 1.6.2 Daging... 10 2. Pasokan ... 102.1 Sentra & volume produksi ... 11

2.2 Pola produksi ... 14

2.3 Faktor-faktor kritis yang mempengaruhi produksi ... 15

2.4 Kebijakan pemerintah terkait ... 17

3. Permintaan ... 17

3.1 Wilayah dan volume konsumsi ... 17

3.2 Pola konsumsi ... 18

3.3 Faktor-faktor kritis yang mempengaruhi konsumsi ... 19

4. Pasar dan Distribusi Domestik ... 20

4.1 Struktur pasar lokal ... 20

4.2 Jalur, Pola dan Margin Distribusi ... 25

4.3 Harga ... 27

4.4 Infrastruktur logistik ... 27

4.5 Kebijakan pemerintah terkait ... 28

5. Pasar Internasional ... 30

5.1 Penawaran Internasional ... 30

5.2 Permintaan Internasional ... 30

6. Tata Niaga ... 30

6.2 Stakeholder ... 34

6.3 Pola Distribusi... 36

6.4 Perdagangan Dalam dan Luar Negeri... 37

6.4.1 Perdagangan Dalam Negeri ... 37

6.4.2 Perdagangan Luar Negeri ... 40

6.5 Kebijakan Tata Niaga... 42

1.

Deskripsi Komoditas

Daging merupakan salah satu bahan pangan yang sangat penting dalam mencukupi kebutuhan gizi masyarakat, serta merupakan komoditas ekonomi yang mempunyai nilai sangat strategis. Selain itu daging sapi merupakan salah satu bahan makanan asal ternak yang kaya akan protein, zat besi dan beberapa vitamin penting terutama vitamin B. Selain nilai gizinya, masyarakat menilai daging tersebut dari sifat-sifatnya seperti keempukan, rasa, aroma, warna dan sari minyaknya. Namun demikian tingginya harga komoditas daging sapi di pasaran menyebabkan tingkat konsumsi daging sapi Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan negara berkembang lainnya kecuali Banglades, meskipun menurut data statistik dari Departemen Pertanian konsumsi daging sapi terus meningkat dari tahun 2003 - 2007 dan sempat menurun pada tahun 2005.

Indonesia telah berhasil dalam swasembada daging ayam dan telur, namun data statistika peternakan, baik yang terdapat di Kementerian Pertanian (khususnya Direktorat Jenderal Peternakan) ataupun dalam BPS, mengungkapkan bahwa Indonesia belum dapat memenuhi tingkat konsumsi daging masyarakat yang semakin menanjak tiap tahunnya seiring dengan membaiknya perekonomian masyarakat. Laju konsumsi daging sapi belum dapat tertutupi dengan laju produksi daging sapi dalam negeri. Menjaga dan meningkatkan usaha “pemenuhan kebutuhan daging masyarakat” menjadi salah satu agenda strategis pemerintah, baik melalui usaha-usaha yang mengarah pada peningkatan populasi Sapi nasional maupun kebijakan-kebijakan impor. Oleh karena itu pemerintah menargetkan untuk merealisasikan swasembada daging sapi pada tahun 2014.

1.1 Klasifikasi

Dalam tulisan tentang profil komoditas untuk kepentingan studi ini yang dimaksud dengan “daging” adalah “daging sapi”, tidak dibedakan apakah daging tersebut tersebut berasal dari sapi impor ataupun hasil pengembang-biakan dalam negeri, serta tidak juga dibedakan menurut jenis sapinya.

Karkas adalah bagian dari tubuh sapi sehat yang telah disembelih secara halal sesuai dengan CAC/GL 24-1997, telah dikuliti, dikeluarkan jeroan, dipisahkan kepala dan kaki mulai dari

tarsus/karpus ke bawah, organ reproduksi dan ambing, ekor serta lemak yang berlebih. Karkas diklasifikasikan berdasarkan umur dan jenis kelamin seperti terlihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1

Klasifikasi karkas berdasarkan umur dan jenis kelamin

Kelompok Deskripsi

Veal Karkas yang berasal dari sapi dengan umur di bawah 1

tahun

Yearling Karkas yang berasal dari sapi dengan umur 1 sampai dengan 2 tahun dan belum menunjukkan adanya gigi seri permanen yang terkikis

Young Karkas yang berasal dari sapi dara dengan 3 sampai dengan 7 gigi seri permanen terkikis

Young prime Karkas yang berasal dari sapi kastrasi atau sapi jantan yang tidak menunjukkan tanda kelamin sekunder, mempunyai 3 atau lebih gigi seri permanen yang terkikis

Prime Karkas yang berasal dari sapi betina atau jantan dengan 8 gigi seri permanen terkikis

Cow/Steer/Ox Karkas yang berasal dari sapi betina atau jantan yang telah mencapai dewasa kelamin

Sumber : SNI 3932:2008 (Mutu Karkas dan Daging Sapi)

Adapun klasifikasi potongan daging dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2

Klasifikasi potongan daging

Golongan (kelas) Potongan daging

I 1. Has dalam (tenderloin)

2. Has luar (striploin/sirloin) 3. Lamusir (cube roll)

II 1. Tanjung (rump)

2. Kelapa (round) 3. Penutup (topside) 4. Pendasar (silverside) 5. Gandik (eye round) 6. Kijen (chuck tender) 7. Sampil besar (chuck) 8. Sampil kecil (blade)

III 1. Sengkel (shin/shank)

2. Daging iga (rib meat) 3. Samcan (Thin flank) 4. Sandung lamur (brisket) Sumber : SNI 3932:2008 (Mutu Karkas dan Daging Sapi)

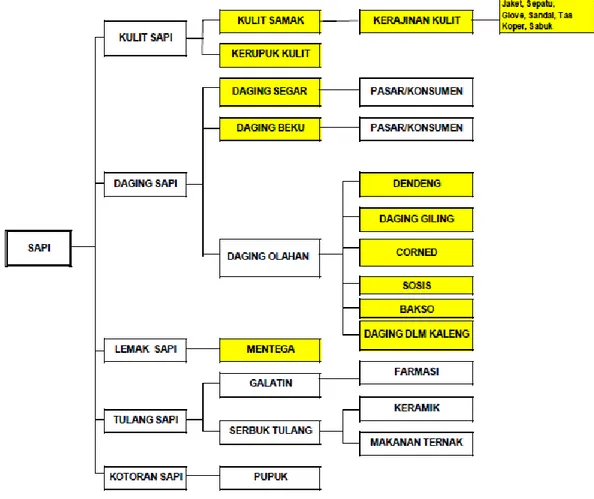

1.2 Pohon Industri

Gambar 1.1 Pohon Industri Daging Sapi

1.3 Pola Budidaya

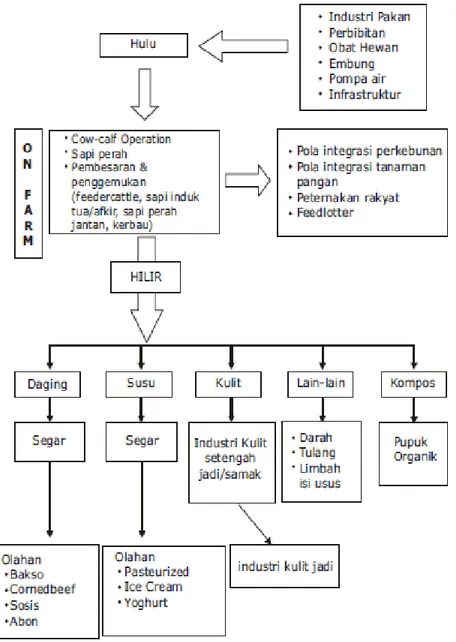

Diimbangi dengan pembenahan industri sapi potong agar bisa memenuhi kebutuhan daging sapi di dalam negeri dan dari berbagai kajian, terungkap bahwa titik krusialnya adalah pada industri perbibitan. Meski tak mudah langkah-langkah konkrit tetap harus dilakukan, untuk mengidentifikasi, memetakan permasalahan dan mencari solusi fragmatik, bahkan merevisi agar swasembada daging dapat terwujud. Dengan kata lain, diskusi tentang daging sapi sesungguhnya tidak hanya bicara tentang “industri daging” itu sendiri, melainkan menyangkut juga keterkaitannya dengan industri hulu maupun industri hilir lainnya.

Dalam konteks industri hulu, peternakan sapi merupakan industri dengan skala ekonomis sangat besar. Pengertian “peternakan sapi” juga mencakup mulai dari “industri pembibitan” (breeding) dan juga “industri penggemukan” (fattening). Pada kedua jenis industri inilah bakal daging sapi diproduksi. Selanjutnya industri pemotongan (berupa Rumah Potong Hewan –

RPH) menjadi awal bergeraknya industri hilir perdagingan, yang selanjutnya menjadi ujung tombak pusat distribusi daging nasional dan atau di sentra-sentra industrinya. Termasuk kategori “pendukung industri daging” adalah para distributor pedagang besar dan para pedagang yang langsung berhubungan dengan konsumen akhir, yaitu masyarakat. Bahkan sarana logistik dan transportasi, fasilitas pengujian kesehatan hewan, balai karantina, pakan ternak, obat-obatan, dan jasa pelayanan perkawinan, merupakan bentuk-bentuk industri turunan yang terkait dengan pengembangan industri sapi nasional.

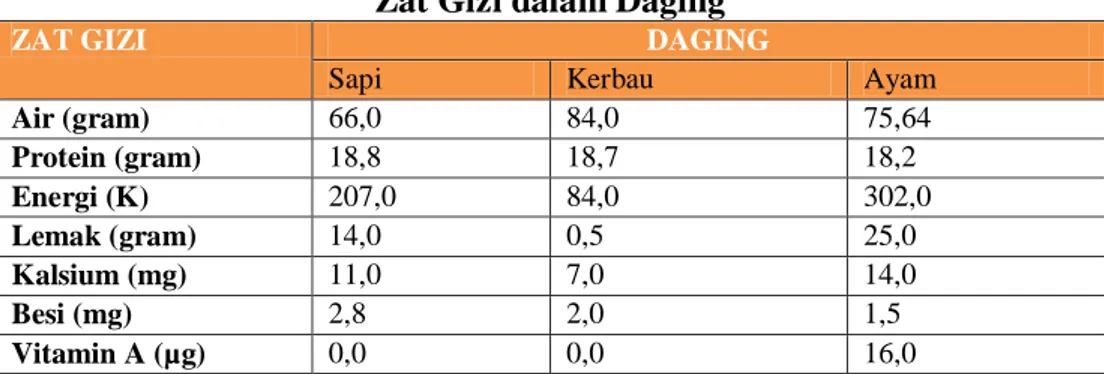

1.4 Kandungan Gizi

Daging sapi dianggap pilihan yang paling populer dari semua daging merah. Kelebihan daging sapi dalam kandungan gizinya sebagai berikut:

- Daging sapi tanpa lemak mengandung 60% dari kebutuhan protein harian dalam 100 gram. - Sumber vitamin B12 dan sumber vitamin B6. Vitamin B12 adalah hanya ditemukan dalam produk hewani dan sangat penting untuk metabolisme sel, menjaga sistem saraf yang sehat dan produksi sel darah merah dalam tubuh.

- Daging sapi tanpa lemak memiliki zinc (seng) enam kali lebih tinggi dari pada daging lainnya. Zinc membantu mencegah kerusakan pada dinding pembuluh darah yang berkontribusi terhadap penyempitan pembuluh darah (aterosklerosis).

Berikut ini adalah kandungan gizi dalam daging sapi dibandingkan dengan daging lainnya:

Tabel 1.3 Zat Gizi dalam Daging

ZAT GIZI DAGING

Sapi Kerbau Ayam

Air (gram) 66,0 84,0 75,64 Protein (gram) 18,8 18,7 18,2 Energi (K) 207,0 84,0 302,0 Lemak (gram) 14,0 0,5 25,0 Kalsium (mg) 11,0 7,0 14,0 Besi (mg) 2,8 2,0 1,5 Vitamin A (µg) 0,0 0,0 16,0

Zat-zat bergizi dalam daging sapi serta manfaatnya adalah sebagai berikut: 1. Zat Besi

Daging sapi adalah sumber zat besi. Zat besi penting untuk pengangkutan oksigen, produksi energi, dan perkembangan otak. Selain itu zat besi pada daging lebih mudah diserap tubuh ketimbang zat besi pada sayuran atau makanan olahan, seperti sereal.

2. Seng dan Selenium

Daging sapi sumber seng yang baik. Kebutuhan seng 50 persen lebih tinggi bagi individu yang tidak makan daging sama sekali. Seng dan selenium penting untuk sistem imunitas, pertumbuhan, serta penyembuhan luka.

3. Vitamin Grup B

Daging sapi mengandung vitamin grup B, termasuk riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, dan vitamin B12. Vitamin B12 tidak ditemukan dalam makanan nabati. Kekurangan vitamin B12 merugikan fungsi neurologi, yaitu daya ingat dan konsentrasi.

4. Vitamin D

Daging sapi mengandung vitamin D yang mana vitamin D penting bagi tulang.

a. Asam Lemak Omega 3

Daging sapi adalah sumber alami omega 3. Omega 3 penting untuk sistem saraf dan kesehatan jantung. Daging sapi relatif rendah lemak jenuh dan lemak trans.

b. Protein

Daging sapi mengandung protein yang tinggi. Fungsi protein adalah membangun kembali sel-sel yang rusak dalam tubuh. Protein juga membentuk zat-zat pengatur, seperti enzim dan hormon.

1.5 Varian

Varian daging sapi berdasarkan HS Code dan KBLI beserta deskripsinya dapat dilihat dalam tabel 1.4.

Tabel 1.4

Review Varietas Komoditas Daging Sapi berdasarkan HS Code dan KBLI

HSCode Deskripsi KBLI Deskripsi

0201100000 Carcasses & half-carcasses of bovine animals, fresh or chilled

15111 Industri pemotongan hewan 0201200000 Other cuts with bone in of bovine animals,

fresh or chilled

15111 Industri pemotongan hewan 0201300000 Meat of bovine animals, boneless, fresh or

chilled

15111 Industri pemotongan hewan 0202100000 Carcasses & half-carcasses of bovine

animals, frozen

15112 Industri pengolahan dan pengawetan daging

0202200000 Other cuts with bone in of bovine animals, frozen

15112 Industri pengolahan dan pengawetan daging

0202300000 Meat or bovine animals, boneless, frozen 15112 Industri pengolahan dan pengawetan daging

0206100000 Edible offal of bovine animalsm fresh or chilled

15111 Industri pemotongan hewan 0206210000 Tongues of bovine animals, frozen 15112 Industri pengolahan dan pengawetan

daging

0206220000 Livers of bovine animals, frozen 15112 Industri pengolahan dan pengawetan daging

0206290000 Other edible offal of bovine animals, frozen

15112 Industri pengolahan dan pengawetan daging

0210200000 Meat of bovine animals, salted, in brine dried or smoked

15112 Industri pengolahan dan pengawetan daging

1502001100 Edible tallow of bovine animals, sheep or goats, other

15111 Industri pemotongan hewan 1502009100 Edible fats other than tallow of bovine

animals, sheep or goats, other

15112 Industri pengolahan dan pengawetan daging

1602500000 Other prepared or preserved meat offal or blood of bovine animals

1.6 Standar Mutu

1.6.1Karkas

Tingkatan mutu karkas sapi dapat dilihat pada Tabel 1.5 berikut ini: Tabel 1.5

Tingkatan mutu karkas

No. Jenis uji Persyaratan mutu

I II III

1 Ketebalan Lemak < 12 mm 13 mm - 22 mm > 22 mm

2 Konformasi cekung - agak

cekung

rata - cembung sangat

cembung

3 Warna skor 1- 3 skor 4 - 6 Skor 7 - 9

4 Perubahan warna Bebas dari memar

dan freeze burn

Ada satu memar atau freeze burn

dengan diameter kurang dari 2 cm di bagian selain daerah prime cut

Ada satu memar atau freeze burn lebih dari 2 cm di bagian selain daerah prime cut dan atau ada lebih dari satu memar dengan diameter kurang dari 2 cm selain pada prime cut

Sumber : SNI 3932:2008 (Mutu Karkas dan Daging Sapi)

1.6.2Daging

A.Mutu fisik

Tingkatan mutu daging sapi secara fisik dapat dilihat pada Tabel 1.6 berikut ini:

Tabel 1.6

Tingkatan Mutu Daging

No. Jenis Uji Persyaratan mutu

I II III

1 Warna daging Merah terang

Skor 1- 5

Merah kegelapan Skor 6 - 7

Merah gelap Skor 8 - 9

2 Warna lemak Putih

Skor 1- 3

Putih kekuningan Skor 4 - 6

Kuning Skor 7 - 9

3 Marbling Skor 9 - 12 Skor 5 - 8 Skor 1 - 4

4 Tekstur Halus Sedang Kasar

Sumber : Sumber : SNI 3932:2008 (Mutu Karkas dan Daging Sapi)

B.Mutu mikrobiologis

Persyaratan mutu mikrobiologis daging sapi dapat dilihat pada Tabel 1.7 berikut ini: Tabel 1.7

Syarat Mutu Mikrobiologis Daging Sapi

No. Jenis uji Satuan Persyaratan

1 Total Plate Count cfu/g maksimum 1 x 106

2 Coliform cfu/g maksimum 1 x 102

3 Staphylococcus aureus cfu/g maksimum 1 x 102 4 Salmonella sp per 25 g Negatif

5 Escherichia coli cfu/g maksimum 1 x 101 Sumber : SNI 3932:2008 (Mutu Karkas dan Daging Sapi)

2.

Pasokan

2.1 Sentra & volume produksi

Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi daging sapi adalah populasi, pendapatan, harga, konsumsi daging sapi tahun sebelumnya serta harga daging ayam1. Untuk kondisi Indonesia, sentra konsumsi daging sapi masih berada di sekitar wilayah perkotaan. Permintaan di wilayah ini cenderung lebih tinggi, karena jumlah penduduk yang lebih padat dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah pedesaan.

Di sisi lain, sentra produksi sapi potong membutuhkan sumberdaya lahan dan pakan yang memadai, sehingga secara umum berada di wilayah pedesaan. Dengan demikian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaan diperlukan sarana dan prasarana transportasi dalam kegiatan perdagangan sapi potong antar daerah. Tuntutan selera sebagian besar masyarakat yang lebih menyukai daging segar dibandingkan daging olahan (beku dan kaleng) mengharuskan perdagangan daging sebagian besar masih dalam bentuk ternak hidup.

Permasalahan yang muncul adalah lokasi antara daerah sentra konsumsi utama dengan beberapa daerah sentra produksi berjarak relatif jauh. Dengan kondisi negara kepulauan, jarak yang relatif berjauhan tersebut selain harus ditempuh menggunakan transportasi darat, kegiatan distribusi ternak sapi juga harus menggunakan transportasi laut. Kondisi demikian menyebabkan biaya transportasi yang relatif tinggi, berupa biaya transportasi langsung (biaya angkutan), biaya transportasi tidak langsung untuk tambahan tenaga kerja dan pakan ternak akibat ketidakteraturan jadwal angkutan, serta biaya penyusutan berat badan ternak akibat tidak memadai perawatan dan sarana angkutan selama kegiatan transportasi.

Berdasarkan data dari Departemen Pertanian tahun 2012, populasi sapi potong di Indonesia mencapai sekitar 19,8 juta ekor yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Sebaran tertinggi berada di Jawa Timur sebesar 31% dari total keseluruhan populasi sapi potong di Indonesia, kemudian diikuti oleh Jawa Tengah sebesar 12, 84%, dan Sulawesi Selatan sebesar 6,96%. Bila dibandingkan pertumbuhan tahun 2011, lebih banyak provinsi di Indonesia yang mengalami penurunan populasi sapi potong. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini.

1Analisis Faktor Dan Proyeksi Konsumsi Pangan Nasional: Kasus Pada Komoditas: Beras, Kedelai Dan Daging Sapi. Oleh Yudha Hadian Nur, Yati Nuryati, Ranni Resnia, A.Sigit Santoso: 2012)

Tabel 2.1

Populasi Sapi Potong di Indonesia (dalam ekor)

No. Provinsi Th. 2011 Th. 2012 Pertumbuhan

1 Nanggroe Aceh Darussalam 0.32% 3.16% 2.84%

2 Sumatera Utara 3.76% 3.82% 0.06% 3 Sumatera Barat 2.27% 2.25% -0.02% 4 Riau 1.11% 1.18% 0.07% 5 Jambi 0.83% 0.87% 0.04% 6 Sumatera Selatan 1.71% 1.63% -0.08% 7 Bengkulu 0.69% 0.66% -0.03% 8 Lampung 5.16% 4.87% -0.29% 9 Bangka Belitung 0.05% 0.05% 0.00% 10 Kepulauan Riau 0.12% 0.11% -0.01% 11 D.K.I. Jakarta 0.01% 0.01% 0.00% 12 Jawa Barat 2.94% 2.69% -0.25% 13 Jawa Tengah 13.45% 12.84% -0.61% 14 D.I. Yogyakarta 2.61% 2.24% -0.37% 15 Jawa Timur 32.81% 31.02% -1.79% 16 Banten 0.33% 0.35% 0.02% 17 Bali 4.42% 4.08% -0.35%

18 Nusa Tenggara Barat 4.76% 5.74% 0.98%

19 Nusa Tenggara Timur 5.40% 5.10% -0.31%

20 Kalimantan Barat 1.06% 1.06% -0.01% 21 Kalimantan Tengah 0.38% 0.37% -0.01% 22 Kalimantan Selatan 0.96% 0.95% -0.01% 23 Kalimantan Timur 0.63% 0.63% 0.00% 24 Sulawesi Utara 0.73% 0.75% 0.02% 25 Sulawesi Tengah 1.60% 1.57% -0.03% 26 Sulawesi Selatan 6.83% 6.96% 0.13% 27 Sulawesi Tenggara 1.48% 1.48% 0.00% 28 Gorontalo 1.28% 1.27% -0.01% 29 Sulawesi Barat 0.51% 0.50% -0.01% 30 Maluku 0.51% 0.52% 0.01% 31 Maluku Utara 0.42% 0.40% -0.02% 32 Papua Barat 0.29% 0.33% 0.04% 33 Papua 0.57% 0.55% -0.01% Total 100.00% 100.00% 5.18%

Sumber: hasil olah data dari data Departemen Pertanian

Dari Tabel 2.1 dapat dilihat bahwa secara keseluruhan tingkat populasi sapi potong di Indonesia mengalami pertumbuhan dari tahun 2011 hingga tahun 2012, yaitu sebesar 5,18%. Pertumbuhan yang paling signifikan terjadi di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yaitu sebesar 2,84%, kemudian diikuti oleh Nusa Tenggara Timur sebesar 0,98%, dan Sulawesi Selatan sebesar 0,13%. Namun masih terdapat 19 provinsi (lebih dari setengah wilayang Indonesia) yang mengalami penurunan. Penurunan yang signifikan terjadi pada wilayah Jawa Timur, yaitu sebesar 1,79%, meskipun Jawa Timur masih tetap unggul dalam tingkat populasi sapi potong di Indonesia.

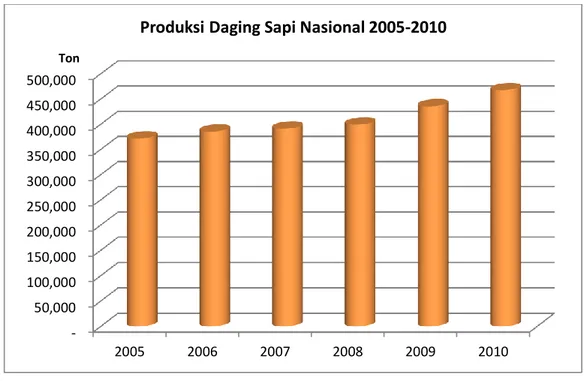

Adapun produksi daging sapi nasional secara umum terus meningkat tiap tahunnya. Besarnya volume produksi nasional dapat terlihat dalam gambar dibawah ini.

(Sumber: Pengolahan data BPS)

Gambar 2.1 Produksi Daging Sapi Nasional

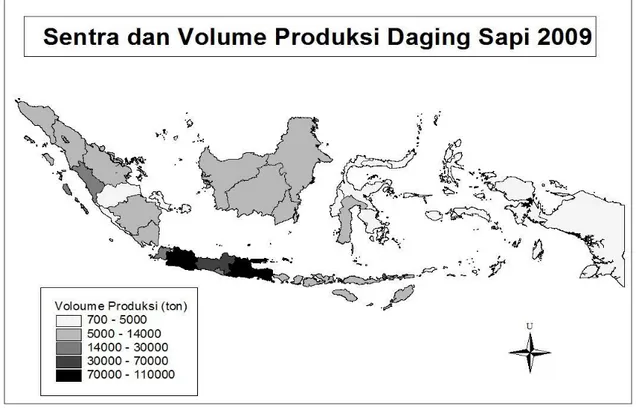

Persebaran sentra produksi daging sapi terdapat di pulau Jawa, tepatnya di Propinsi jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY Yogyakarta, dan Banten. Sementara sentra produksi di pulau Sumatera terdapat di propinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Lampung. Pesebaran santra produksi dan volume produksi daat dilihat dalam gambar di bawah ini:

50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 500,000 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Produksi Daging Sapi Nasional 2005-2010

Gambar 2.2 Sentra dan volume produksi daging sapi di Indonesia tahun 2009

2.2 Pola produksi

Pada dasarnya pola produksi sapi di berbagai daerah relatif sama, walaupun karena karakteristik daerahnya terkadang terdapat perbedaan. Pada daerah produksi sapi utama yakni pulau Jawa, sama sekali tidak mempunyai padang penggembalaan. Sapi dipelihara menyebar menurut RT pertanian di seluruh pedesaan dan ternak tersebut diberi hijauan pekarangan dan limbah pertanian. Sebagian besar peternak menggunakan teknologi budidaya sangat sederhana dan tujuan utama pemeliharaan adalah menjadikan sapi sebagai sumber tenaga kerja, tabungan atau status sosial dan bukan sebagai penghasil daging. Pemeliharaan tidak diarahkan untuk tujuan pasar. Sementara, sentra produksi sapi potong kedua yakni Indonesia kawasan timur dengan porsi populasi sebesar 16 persen sebagai supplier utama ternak potong bagi DKI dan Jabar memang memiliki padang penggembalaan yang relatif luas dan cukup, namun padang-padang tersebut dikapling-kapling menurut hak milik dan padang-padang tersebut didera oleh musim kering yang panjang (9 bulan), apalagi sentuhan pengelolaan terhadap padang penggembalaan tersebut sangat miskin teknologi dan ilmu pengetahuan, sehingga daya tampung padang penggembalaan ini semakin menurun. Penampilan ternak dalam padang penggembalaan tersebut sangat memprihatinkan antara lain diperlihatkan oleh penurunan berat badan ternak, kematian anak sapi yang relatif tinggi dan angka kelahiran yang rendah.

Oleh karena itu, pada dasarnya Indonesia memiliki tiga pola pengembangan sapi potong rakyat.

Pertama, pengembangan sapi potong yang tidak dapat dilepaskan dari perkembangan usaha pertanian terutama sawah dan ladang. Pola kedua, adalah pengembangan sapi tidak terkait dengan pengembangan usaha pertanian. Pola ini terjadi di wilayah tidak subur, sulit air, temperatur tinggi, dan sangat jarang penduduk seperti NTT, NTB, dan sebagian Sulawesi. Pada umumnya, pada wilayah semacam ini, terdapat padang-padang yang luas yang tidak dapat digunakan sebagai lahan pertanian. Sementara, pola ketiga adalah pola pengembangan usaha penggemukan sapi potong yang benar-benar padat modal, dalam usaha skala besar, namun usaha ini hanya terbatas pada pembesaran sapi bakalan menjadi sapi potong. Walaupun perkembangan usaha skala besar ini tumbuh cukup menjanjikan, namun perusahaan-perusahaan penggemukan ini yang dikenal dengan istilah feedlotters tetap saja lebih banyak menggunakan sapi bakalan impor untuk usaha penggemukan.

2.3 Faktor-faktor kritis yang mempengaruhi produksi

Di atas sudah dijelaskan bahwa pertumbuhan produksi daging sapi yang didorong oleh ketersediaan pasokan sapi potong nasional (baik produksi dalam negeri maupun karena impor) ternyata berjalan sangat lambat. Tentu banyak hal yang mempengaruhi, diantaranya yang sangat menonjol dan menjadi faktor kritis yang mempengaruhi produksi daging sapi nasional, antara lain sebagai berikut :

1. Laju pertumbuhan populasi sapi nasional berdasarkan data sekunder yang tersedia dalam 30 tahun terakhir hanya 1,44 persen, sementara laju pertumbuhan permintaan daging relatif tumbuh lebih cepat yakni 4,7 persen per tahun. Pertumbuhan tersebut dinilai sangat lambat, dan bahkan beberapa wilayah sentra produksi jumlah sapi mengalami penurunan. Sebagaimana dikemukakan di atas, lambatnya (atau bahkan hampir stagnan) pertumbuhan populasi sapi nasional merupakan persoalan paling serius yang dihadapi oleh industri sapi dan daging nasional. Selama pemerintah belum memberikan perhatian yang lebih sungguh-sungguh akan upaya peningkatan dan pengembangan populasi sapi nasional maka supply ketersediaan sapi

2. Akurasi pendataan jumlah sapi nasional juga menjadi persoalan tersendiri karena sampai hari ini banyak pihak masih meragukan tingkat akurasi data produksi sapi nasional. Dengan alasan ketidak-tersediaan biaya, kegiatan sensus peternakan sampai saat ini tidak pernah dilakukan. Dengan kata lain, akurasi data populasi ternak yang tersedia

dan proyeksi pertumbuhannya hingga hari ini masih perlu dipertanyakan karena memang pandataan yang sistematis, termasuk melalui riset dan atau penelitian, masih sangat terbatas dilakukan. Oleh karena itu, mungkin diperlukan sensus jumlah sapi nasional, agar dapat diketahui sumber khasanah ini secara rinci dan tepat sehingga kita dapat lebih mudah memecahkan masalah sektor produksi.

3. Ketergantungan yang sangat tinggi pada impor bukan hanya karena masalah tidak signifikannya pertumbuhan populasi, tetapi juga karena ketersebaran produksi, dan pola pengembangan ternak di beberapa daerah juga turut mempengaruhi. Beberapa contoh dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Produksi sapi Bali, Madura dan persilangannya saat ini hanya sekitar 37 persen dan kedua jenis sapi tersebut menyebar di seluruh provinsi terutama Bali, NTB dan NTT. Walaupun demikian, sapi-sapi tersebut kurang mendapat pemeliharaan dan manajemen yang baik, bahkan sangat miskin sentuhan teknologi terutama dalam manajemen pemeliharaan dan pemberian pakan.

b. Hal di atas menyebabkan perusahaan skala besar sulit mendapatkan sapi bakalan dari dalam negeri, baik dalam hal jumlah maupun mutu. Oleh karena itu, Indonesia

mendorong impor sapi bakalan dengan melakukan deregulasi,

membebaskan tarif impor sapi bakalan. Ironisnya, kondisi ini justru perlahan namun pasti mematikan usaha peternakan rakyat.

c. Bervariasinya pola transaksi jasa angkutan di berbagai daerah berimplikasi pada variasi besaran tarif angkutan juga, sehingga menyulitkan penghitungan biaya produksi (harga pokok, biaya usaha, biaya pemasaran) dan kalkulasi marjin. 4. Regulasi yang belum terintegrasi dalam pengembangan ternak sapi (ketentuan impor,

ketentuan transportasi, perkarantinaan, penyakit, dan sejenisnya) juga menimbulkan tambahan biaya (extra cost) tersendiri.

5. Kebiasaan, kultur dan paradigma para petani peternak dalam mengelola peternakannya yang masih sangat tradisional, diperparah dengan relatif kurangnya program bimbingan dan penyuluhan dari pemerintah, telah turut mempengaruhi buruknya manajemen peternakan sapi nasional.

2.4Kebijakan pemerintah terkait

Pemerintah telah mencanangkan Program Swasembada Daging Sapi (PSDS) yang ditargetkan dapat direalisasikan pada tahun 2014 yang akan datang. Sejak tahun 2010 ini, berbagai bentuk progam strategis pemerintah telah disusun untuk mewujudkan pencapaian target ini.

Program swasembada daging harus dimaknai dengan pemahaman bahwa “ternak merupakan sumberdaya” dalam upaya peningkatan daya saing dan produktivitasnya di dalam negeri. Seringkali ternak diterjemahkan sebagai suatu komoditi. Jika ternak sebagai komoditi, maka arah operasionalisasi kebijakannya akan berpihak kepada pemenuhan kebutuhan konsumsi, bukannya peningkatan produksi. Akibatnya adalah berbagai upaya impor komoditi akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen sebagai prioritas kegiatan.

Setidaknya terdapat 11 (sebelas) langkah pendekatan yang akan dilakukan dalam mencapai sasaran PSDS tahun 2014 yaitu (a) pengembangan pembibitan, (b) penyediaan bibit melalui KUPS, (c) optimalisasi insemininasi buatan dan intensifikasi kawin alam, (d) penyediaan dan pengembangan mutu pakan (e), pengembangan usaha, (f) pengembangan integritas, (g) penanggulangan gangguan reproduksi dan peningkatan pelayanan kesehatan hewan (h), peningkatan kualitas rumah potong hewan dan pencegahan pemotongan betina produktif, (i) pengendalian sapi impor bakalan dan daging serta (j) pengendalian distribusi dan pemasaran.

3.

Permintaan

3.1 Wilayah dan volume konsumsi

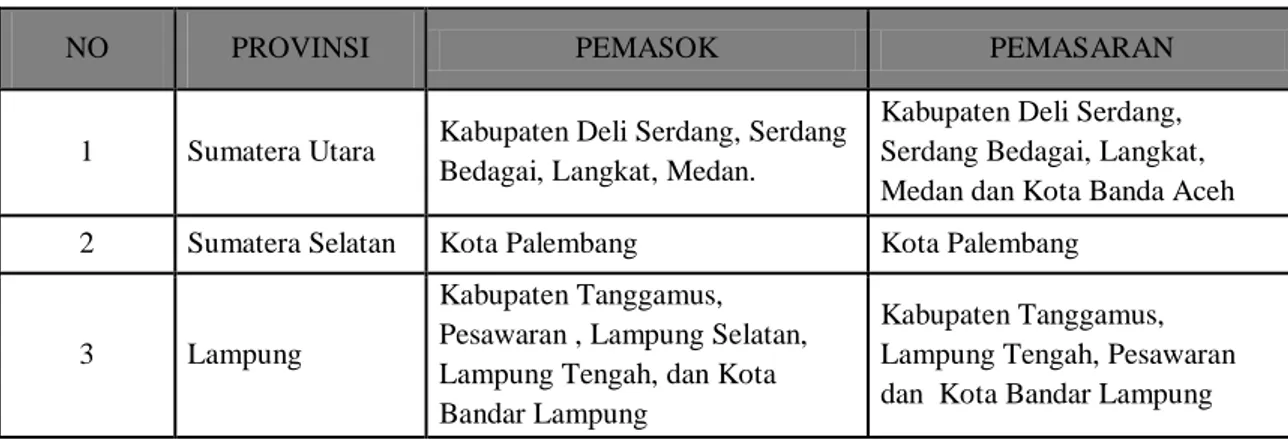

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, wilayah dan volume konsumsi daging pada dasarnya relatif merata di seluruh Indonesia, sebagaimana tercermin dari tabel berikut :

Tabel 3.1 Peta Sebaran Produksi dan Pemasaran Sapi Nasional

NO PROVINSI PEMASOK PEMASARAN

1 Sumatera Utara Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, Langkat, Medan.

Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, Langkat, Medan dan Kota Banda Aceh

2 Sumatera Selatan Kota Palembang Kota Palembang

3 Lampung

Kabupaten Tanggamus, Pesawaran , Lampung Selatan, Lampung Tengah, dan Kota Bandar Lampung

Kabupaten Tanggamus, Lampung Tengah, Pesawaran dan Kota Bandar Lampung

4 DKI Jakarta

Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Kabupaten Bogor, Bekasi, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Depok, Banyumas, Australia dan Selandia Baru

Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara.

5 Jawa Barat

Jakarta Pusat, Cianjur, Kabupaten Bandung, Garut, Tasikmalaya, Bandung Barat, Kota Bandung, Kabupaten Semarang, dan Nganjuk

Cianjur, Kabupaten Bandung, kabupaten Garut, dan Kota Cimahi

6 Jawa Tengah

Kabupaten Semarang dan Kota Semarang (wilayah lain tidak ada alokasi sampel)

Kabupaten Semarang dan Kota Semarang (wilayah lain tidak ada alokasi sampel)

7 Jawa Timur Sidoarjo, Lamongan, Gresik, dan

Kota Surabaya

Kabupaten Sidoarjo, Gresik, dan Kota Surabaya

8. Bali Indramayu, Karang Asem, dan

Kota Denpasar

Kota Denpasar (wilayah lain tidak ada alokasi sampel)

9 Nusa Tenggara

barat

Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Kota Mataram

Lombok Tengah, dan Kota Mataram

10 Kalimantan

Selatan

Kabupaten Banjar, Kota Banjarmasin, dan Kota Banjarbaru

Kota Banjarmasin

11 Kalimantan

Timur

Kota Surabaya, Kabupaten Sumbawa, dan Gorontalo

Kutai Kertanegara ,Kota Samarinda, Balikpapan, dan Kota Tarakan

12 Sulawesi Utara Kota Manado, dan Kota

Tamohon

Kabupaten Minahasa, Kota Manado,dan Kota Tomohon

13 Sulawesi Selatan Selayar, Takalar, Gowa, Maros, Bone, dan Makassar,

Kabupaten Takalar, Sidenreng Rappang, Kota Pare-Pare, dan Kota Kendari, Dan Makassar

14 Maluku Kabupaten Maluku Tengah Kabupaten Maluku Tengah

15 Papua Kabupaten Jayapura, Keerom,

dan Kota Jayapura

Kabupaten Jayapura, (wilayah lain tidak ada alokasi sampel) Sumber : Kementerian Pertanian & BPS (Data diolah).

3.2 Pola konsumsi

Sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk Indonesia yang cukup besar dan didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, maka permintaan hasil ternak dan daging

juga akan terus meningkat. Permintaan daging sapi, dalam beberapa tahun terakhir ini meningkat sekitar 12,4 persen per tahun. Dengan kondisi yang ada sekarang di sektor produksi (sebagaimana telah dikemukakan di atas), dikhawatirkan akan semakin besar kesenjangan antara permintaan dan ketersediaan daging sapi asal domestik dan mengakibatkan harga daging akan terus mengalami kenaikan. Untuk masyarakat dengan golongan pendapatan tertentu, tingginya harga daging sapi akan menyebabkan pengalihan konsumsi pada daging lainnya, misalnya ke daging ayam broiler. Fakta menunjukkan, pada saat harga daging sapi tinggi, konsumsi daging broiler justru meningkat. Berdasarkan analisis perkembangan harga daging sapi dan broiler dengan menggunakan seri data 25 tahun, ternyata daging sapi mengalami pertumbuhan yang mencolok antara 24 sampai 37 persen per tahun, sementara permintaan untuk daging ayam broiler hanya meningkat kurang dari 10 persen per tahun. Beberapa hasil riset dan analisis menunjukkan bahwa, pertama, konsumsi daging sapi akan terus mengalami pergeseran menjadi bahan konsumsi masyarakat berpendapatan tinggi dan berpotensi akan meningkat terus. Kedua, Perkembangan harga tersebut memperlihatkan prospek permintaan yang luas untuk meningkatkan produksi daging sapi dalam negeri. Peningkatan produksi daging sapi yang cukup akan menurunkan harga daging sapi dan penurunan ini akan meningkatkan permintaan dari golongan masyarakat menengah. Namun semua peluang ini akan terlepas, jika produksi daging dalam negeri tidak dapat berkompetisi dengan impor, dan atau selama produksi daging nasional (dalam negeri atau impor) masih belum mampu memenuhi konsumsi daging dalam negeri.

3.3 Faktor-faktor kritis yang mempengaruhi konsumsi

Berberapa faktor kritis yang sangat mempengaruhi konsumsi daging dalam negeri, antara lain dapat kemukakan sebagai berikut :

1. Harga, merupakan variabel paling menentukan. Mengikuti kaidah hukum demand dan

supply, maka tidak cukupnya supply memenuhi tingginya jumlah permintaan akan daging, maka harga daging dan atau sapi berada pada posisi yang sangat mahal sehingga untuk sebahagian golongan masyarakat dikhawatirkan tidak mampu untuk menjangkaunya.

2. Demografi penduduk, untuk kalangan masyarakat tertentu, beban psikososial menkonsumsi daging dan atau sapi ternyata cukup berat, dilihat dari strata sosial, tingkat pendapatan, dan sebagainya.

3. Produk substitusi, ketersediaan daging jenis lain (daging ayam, kerbau, kambing misalnya) juga mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat terhadap daging sapi. 4. Kebijakan lokal pemerintah daerah, dengan adanya otonomi daerah pungutan pada

aktivitas industry, termasuk sapi potong pun semakin meningkat. Ironisnya, beberapa kebijakan dan pengaturan yang diberlakukan oleh beberapa pemerintah daerah di sentra produksi tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam menghadapi pasar global. Jika hal ini dibiarkan, pada akhirnya pemerintah dan masyarakat peternak sapi potong di daerah akan dirugikan, karena daya saing produk mereka akan menurun sehingga tidak mampu memberi manfaat yang lebih signifikan bagi pengembangan industri sapi dan daging nasional.

4.

Pasar dan Distribusi Domestik

4.1 Struktur pasar lokal

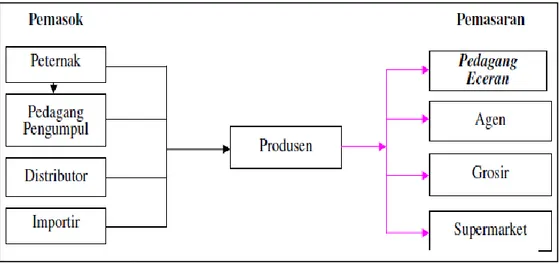

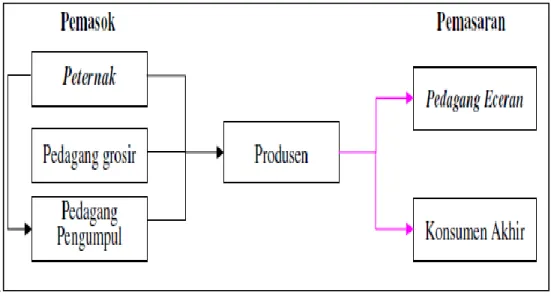

Sangat menarik untuk mengamati profil struktur pasar lokal, terurama dilihat dari perspektif rantai distribusinya. Pola distribusi dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai jalur distribusi barang yang umumnya terdiri dari distributor, sub distributor, agen, sub agen, grosir, pedagang pengumpul, eksportir, importir, dan pedagang eceran. Pedagang kemudian memasarkan barang dagangannya berupa daging sapi dalam kondisi segar (fresh) maupun beku (frozen) tergantung dengan jarak antara pedagang tersebut dengan wilayah tujuan pemasarannya. Pola distribusi daging sapi dapat diamati pada pola distribusi daging sapi di tingkat produsen dan pola distribusi daging sapi di tingkat pedagang.

Pedagang pengumpul adalah pedagang yang memperoleh sapi dari beberapa peternak untuk kemudian dijual kembali. Produsen daging sapi memperoleh pasokan bahan baku berupa hewan ternak (sapi) dari petani peternak dan atau perusahaan pembibitan/penggemukan Sapi, untuk kemudian dilakukan pemotongan dan dipasarkan berupa daging sapi dalam kondisi segar atau mengalami proses pembekuan sebelumnya. Pada tingkat pedagang, pasokan barang dapat berupa hewan ternak (sapi) untuk kemudian dilakukan pemotongan sendiri oleh pedagang tersebut (menggunakan jasa pemotongan hewan atau tidak), atau sudah berupa daging (segar atau beku) tergantung jarak wilayah pemasok dengan pedagang.

Secara lengkap dapat digambarkan menurut beberapa sentra produksi sapi dan daging nasional sebagai berikut :

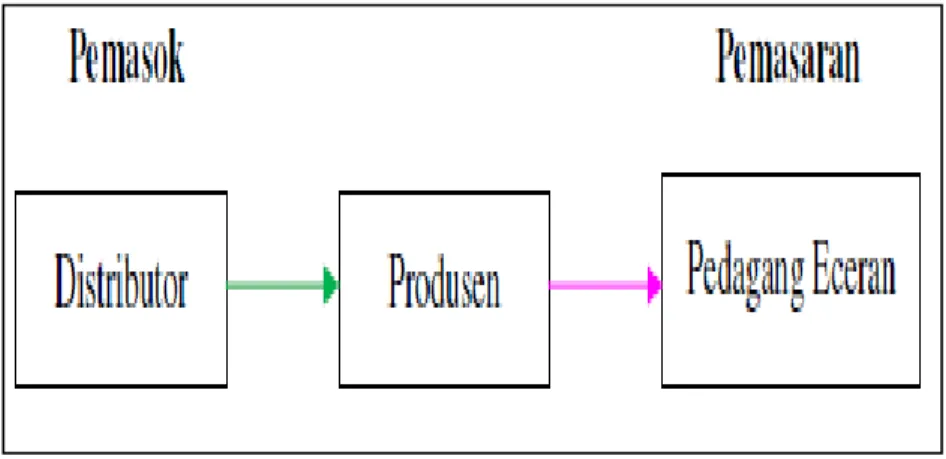

1. Sumatera Utara, pola distribusinya dimulai dari agen, produsen dan pedagang eceran, sebelum sampai ke konsumen akhir.

Gambar 4.1 Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Sumatera Utara

2. Sumatera Selatan, pola distribusinya dimulai dari distributor, produsen dan pedagang eceran, sebelum sampai ke konsumen akhir.

Gambar 4.2 Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Sumatera Selatan

3. DKI Jakarta, pola distribusinya sedikit kompleks, dimulai dari pemasok (peternak, pedagang pengumpul, distributor dan importir), produsen dan dissebarkan ke konsumen akhir melalui pedagang eceran, agen, grosir, dan supermarket.

Gambar 4.3 Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di DKI Jakarta

4. Jawa Barat, pola distribusinya dimulai dari peternak, pedagang pengumpul, dan distributor, kemudian produsen dan disebarkan ke konsumen akhir melalui agen, pedagang eceran, dan kegiatan usaha lainnya.

Gambar 4.4 Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Jawa Barat

5. Jawa Timur, pola distribusinya dimulai dari peternak dan pedagang pengumpul, kemudian produsen dan disebarkan ke konsumen akhir melalui pedagang eceran.

6. Nusa Tenggara Barat, pola distribusinya dimulai dari peternak, pedagang grosir dan pedagang pengumpul, kemudian produsen dan disebarkan ke konsumen akhir melalui pedagang eceran

.

Gambar 4.6 Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Nusa Tenggara Barat

7. Kalimantan Timur, pola distribusinya dimulai dari peternak, agen dan pedagang pengumpul, kemudian produsen dan disebarkan ke konsumen akhir melalui pedagang eceran, grosir, dan industri pengolahan.

Gambar 4.7 Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Kalimantan Timur

8. Sulawesi Selatan, pola distribusinya dimulai dari peternak, dan pedagang pengumpul, kemudian produsen dan disebarkan ke konsumen akhir melalui pedagang eceran.

Gambar 4.8 Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Sulawesi Selatan

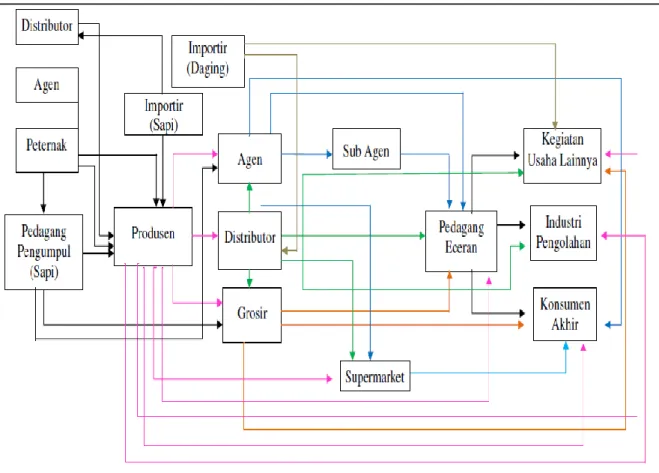

Berdasarkan profil distribusi di delapan sentra produksi dan pemasaran daging di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pola distribusi daging nasional yang sekaligus menggambarkan struktur pasar lokal nasional, selengkapnya dapat digambarkan menjadi sebagai berikut :

Pola distribusi daging sapi terpanjang adalah dari peternak → pedagang pengumpul → produsen →distributor → agen → sub agen →pedagang eceran → konsumen akhir/industri pengolahan/kegiatan usaha lainnya.

Sedangkan pola terpendek adalah dari produsen langsung ke konsumen akhir/industri pengolahan/kegiatan usaha lainnya.

Sejauh ini perdagangan antar wilayah belum terpola dengan baik, kecuali mengikuti pola distribusi di atas, terutama disebabkan karena sentra-sentra produksi daging dan atau sapi masih dalam posisi memenuhi kebutuhan konsumsi di daerah tersebut. Paling maksimum yang terjadi adalah perdagangan dengan beberapa provinsi tetangga atau terdekat. Inipun terjadi karena pertimbangan biaya transportasi yang sangat mahal andaikan terjadi perdagangan antar wilayah yang secara geografis relatif jauh (misalnya dari wilayah barat ke wilayah tengah dan timur Indonesia).

4.2 Jalur, Pola dan Margin Distribusi

Ciri sentra produksi ternak sapi yang terpencar dengan kepemilikan yang relatif sedikit mengharuskan pedagang menggunakan tenaga manusia untuk menggiring ternak sampai ke lokasi pedagang pengumpul. Kegiatan semacam ini masih dijumpai pada beberapa sentra produksi sapi di Indonesia dan merupakan salah satu penyebab tingginya biaya distribusi. Namun dengan kondisi yang terpencar demikian, penggunaan tenaga penggiring menjadi lebih murah dibandingkan dengan menggunakan kendaraan. Umumnya mereka membayar berkisar antara Rp 15.000 - Rp 25.000 per ekor sapi untuk setiap menggiring. Jika menggunakan kendaraan dengan volume angkutan yang sedikit, biaya per ekor menjadi lebih mahal.

Tahap selanjutnya pengangkutan sapi menggunakan kendaraan baik berupa pick-up

maupun truk. Ukuran alat angkutan yang digunakan di daerah produsen umumnya lebih kecil dibandingkan untuk perdagangan antardaerah. Variasi jalur angkutan meliputi: dari peternak ke pedagang pengumpul atau langsung ke pasar hewan; dari pedagang pengumpul ke pasar hewan; dari peternak atau dari pedagang pengumpul atau dari pasar hewan ke rumah potong hewan setempat.

Transportasi sapi potong ke daerah sentra konsumsi menggunakan transportasi darat dan laut. Alat angkutan yang digunakan pada transportasi darat terdiri dari truk dan gerbong

kereta api, sedangkan pada transportasi laut menggunakan kapal barang dan kapal feri. Ada fenomena menarik yang terjadi dalam pengunaan truk sebagai sarana transportasi sapi, dimana pada kondisi di lapangan biaya transportasi memanfaatkan “truk balen” (truk yang kembali dan dalam kondisi kosong) jauh lebih murah ketimbang menggunakan truk yang sudah ditentukan sejak awal (muatannya sejak awal adalah sapi). Sebagai perbandingan berikut disajikan beberapa data biaya transportasi sapi menggunakan “truk balen” di beberapa daerah di Pulau Jawa, sebagaimana tabel 4.2.

Sejalan dengan apa yang telah dikemukakan di atas, rantai distribusi daging pada dasarnya memiliki pola yang masih tradisional, dan sangat terkait dengan lokasi dan sentra produksi itu sendiri. Produsen daging sapi yang berada di 8 provinsi utama di atas bisa disimpulkan hampir semua mengumpulkan atau dipasok oleh peternak dan pedagang pengumpul. Namun ada beberapa yang memperoleh pasokan dari distributor maupun agen, ataupun dari beberapa perusahaan penggemukan sapi dan RPH. Sedangkan hasil produksinya mayoritas dipasarkan terutama ke pedagang eceran meskipun ada sebagian yang memasarkan ke swalayan, agen, grosir, ataupun mendistribusikannya ke konsumen akhir secara langsung.

Tabel 4.1 Biaya Transportasi Sapi Potong dari Sentra Produksi ke Sentra Konsumsi di Indonesia

Alat Angkut/

R u t e K a p a s i t a s

Biaya per Rit (Rp/truk)

Biaya per Ekor (Rp/ekor)

Lampung - Padang Truk-10 ekor 700 000,-m 70 000,-

Lampung-RPH Cakung Jkt Truk-12ekor 804 000,-ea 67 000,-

Lampung – RPH Kota Bogor Truk-12 ekor 1 200 000,-ea 100 000,-

Sentul – RPH Kota Bogor Truk–12 ekor 130 000,-1 10 850,-

Banyuwangi-Purwakarta Truk-16 ekor 950 000,-1 59 375,-

Magelang -Jakarta Truk-14 ekor 1 100 000,-ta 78 570,-

Magelang-Bandung Truk-14 ekor 900 000.-ta 64 300,-

Magelang-Surabaya Truk-14 ekor 1 000 000,-ta 71 430,-

Probolinggo-Cibitung Bekasi Truk-25 ekor 2 900 000,-ea 116 000,-

Probolinggo-Kediri Truk-8 ekor 400 000,-c 50.000,-

Surabaya-Jakarta Truk-20 ekor 1 250 000,-1 62

500,-Keterangan: m = milik sendiri ; ea= ekspedisi berasuransi ; b = truk balen

c = carter ; ta = ekspedisi tidak berasuransi

Hal lain yang juga menarik untuk disimak adalah pola distribusi melalui Kereta Api, dimana sesungguhnya penggunaan gerbong kereta api untuk angkutan sapi sudah sejak lama dilakukan. Jenis angkutan ini tidak hanya dilakukan di Jawa, di masa lalu juga digunakan di Sumatra, khususnya dari Aceh ke Sumatra Utara. Namun saat ini yang masih ada hanya di Jawa, khususnya dari Surabaya mengangkut sapi dari kawasan Indonesia Timur dengan tujuan akhir Cibitung dan Cikarang sebagai lokasi RPH (Rumah Pemotongan Hewan).

Ada beberapa kelebihan menggunakan jasa angkutan kereta api dibandingkan truk.

Pertama, risiko kecelakaan kereta api ditanggung oleh PT KAI, walaupun kasusnya jarang sekali. Selama 20 tahun terakhir hanya satu kali terjadi kasus di Tambun Jakarta tahun 2000. Sementara risiko kematian sapi ditanggung pemilik sendiri. Kedua, penggunaan angkutan kereta api tidak ada pungli. Ketiga, ongkos relatif murah, untuk tujuan Kalimas – Cibitung, yaitu Rp 30.795 per ekor dengan kereta api, sedangkan dengan truk antara Rp 50.000 sampai Rp 62.500 per ekor. Namun demikian, penggunaan kereta api untuk angkutan ternak dari tahun ke tahun semakin menurun.

4.3 Harga

Berdasarkan data pada salah satu perusahaan pembiakan dan penggemukan sapi, dapat diketahui struktur biaya dan profil sapi, yang pada gilirannya akan juga turut mempengaruhi harga daging setelah melalui proses pemotongan hewan via RPH.

Tabel 4.2 Profil Struktur Biaya Pengelolaan dan Pembelian (Impor) Sapi

No. Uraian Jantan Betina

1 Bangsa sapi Brahman Cross Brahman Cross

2 Rasio jumlah ekor 75% 25%

3 Berat Awal Pembelian 325 300

4 Lama penggemukan 90 hari 90 hari

5 ADG 1,25 Kg 1,1 Kg

6 Biaya pakan per ekor Rp.1.260.000 Rp.1.107.000

7 Harga beli (CNF) USD 2,0 – 2,4 /Kg USD 1,8 – 2,2 /Kg

8 Kurs Dollar terhadap Rupiah Rp.9.500 Rp.9.500

9 Berat jual 435 Kg 400 Kg

10 Biaya overhead/ekor Rp.157.500 Rp.157.500

11 Biaya Operasional teknis Rp.67.500 Rp.67.500

12 Biaya Handling pengadaan Rp.165.000 Rp.165.000

13 Resiko 0,5% / ekor Rp.39.500 – 45.000 Rp.33.500 – 39.000

14 Penyusutan investasi / ekor Rp.3.000 Rp.3.000

15 Harga Penjualan / Kg Rp.23.000 Rp.22.500

16 Biaya Pemasaran / ekor Rp.50.000 Rp.50.000

17 Jumlah ekor per shipment 1.125 ekor 375 ekor

18 Jadwal pengadaan Setiap bulan Setiap bulan

Sumber : PT Berdikari United Livestock (2010).

4.4 Infrastruktur logistik

Untuk impor, mayoritas alat transportasi yang digunakan untuk kegiatan impor adalah melalui laut (kapal), dengan tujuan pelabuhan-pelabuhan laut utama nasional, seperti Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, Belawan dan Tanjung Mas. Namun untuk distribusi dalam negeri, digunakan berbagai moda transportasi yang ada, baik menggunakan laut maupun darat (land

transportation). Perdagangan Sapi (sebelum dipotong) antar pulau misalnya adalah dari NTB ke Surabaya, NTT ke Surabaya, Sulawesi Selatan ke Kalimantan, Sulawesi Selatan ke Surabaya, dan sebagainya. Alat angkut yang dipakai dapat berbentuk KLM (Kapal Layar Motor) yang terbuat dari Kayu, berjenis kapal cargo, yang mampu memuat 100 sd 300 ekor Sapi. Jenis kapal lain yang biasa dipakai adalah KM (Kapal Motor) yang terbuat dari besi, dan mampu memuat 300 sd 500 ekor Sapi.

Untuk mengirim ternak dari sentra produksi ke sentra konsumsi diperlukan sarana transportasi darat dan laut. Sarana transportasi darat terdiri dari penggiring ternak, kendaraan truk/pick-up dan gerbong kereta api. Sementara itu sarana transportasi laut terdiri dari kapal laut yang mencakup jenis kapal barang, kapal roro, dan feri.

4.5 Kebijakan pemerintah terkait

Sebagaimana telah diungkapkan di atas, saat ini pemerintah tengah menggerakkkan Program Swasembada Daging Tahun 2014, yang pada intinya berusaha menekan impor secara optimal melalui berbagai program yang akan mendorong peningkatan populasi sapi nasional. Dari berbagai diskusi dan seminar yang telah dilakukan oleh Kementerian Pertanian dan lembaga pendidikan lainnya, terungkap bahwa terdapat beberapa fakta yang mungkin akan menghambat pencapaian program swasembada daging, antara lain : 1) masih terdapat kekurangan bibit yang menghambat pencapaian target; 2) usaha pembibitan (peternakan rakyat) berjalan lamban; 3) perusahaan yang bergerak di bidang pembibitan masih sangat sedikit; 4) kredit KKP-E bunga 6% untuk peternak, bukan untuk pengusaha dan masih sedikit diserap oleh peternak pembibit, dan 5) kredit komersial bunga 13-14% tidak layak untuk usaha pembibitan.

Kebijakan pemerintah untuk mengatasi dan mengantisipasi hal-hal di atas antara lain adanya program :

1. Pemberian Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS), yang merupakan kerjasama antara Kementerian Pertanian dengan Kementerian Keuangan. Inti dari program ini adalah pemberian kredit kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang usaha pembibitan sapi, dimana bunganya mendapat subsidi dari pemerintah (kepada debitur hanya diberikan pinjaman dengan tingkat bunga 5%).

2. Adanya program Bantuan Ternak Sapi (BTS) yang pendanaannya diambil dari APBN. Teknis programnya adalah pemerintah membeli bibit sapi (diutamakan yang dari pembiakan domestik, namun dimungkinkan untuk impor), dimana sapi-sapi tersebut

selanjutnya didistribusikan kepada para petani peternak dengan menerapkan syarat-syarat tertentu.

3. Di samping kedua hal di atas, pemerintah juga mencanangkan 11 langkah pendekatan yang akan dilakukan agar Program Swasembada Daging (PSDS) tahun 2014 dapat direalisasikan, yang meliputi (a) pengembangan pembibitan, (b) penyediaan bibit melalui KUPS, (c) optimalisasi insemininasi buatan dan intensifikasi kawin alam, (d) penyediaan dan pengembangan mutu pakan, (e) pengembangan usaha, (f) pengembangan integritas, (g) penanggulangan gangguan reproduksi dan peningkatan pelayanan kesehatan hewan, (h) peningkatan kualitas rumah potong hewan dan pencegahan pemotongan betina produktif, (i) pengendalian sapi impor bakalan dan daging serta (j) pengendalian distribusi dan pemasaran.

Secara substansial, kebijakan pemerintah dalam penanganan produksi, distribusi dan pembinaan daging serta sapi nasional dapat dilihat pada gambar berikut sebagai berikut :

RPH PETERNAK PEMBINA PASAR HEWAN PEDAGANG PEJAGAL BETINA ANTE MORTEM DIPOTONG DITOLAK SURAT KET.: STATUS REPROD. •KADES •KA UPT/RPH •ASOSIASI •PEMERINTAH •PEMDA •SWASTA •CSR •KESWAN •REPRODUKSI •BUDIDAYA •BIBIT DANA •PETERNAK •KELOMPOK REPRODUKSI NON PROD UKTIF PROD UKTIF PEMERIKSAAN POST MORTEM BETINA JANTAN PELAYANAN •PETERNAK •KELOMPOK PETERNAK/TAN •PERUSAHAAN PETERNAKAN

•KOPERASI PETERNAKAN TERNAK BETINA PRODUKTIF SEHAT BERSERTIFIKAT

SU PE RV IS I TE K N IS SWASEMBADA DAGING SEMAKIN DEKAT

KONTRIBUSI TERHADAP PENCAPAIAN PSDS: 200 rb ekor Betina Produktif/Tahun

5.

Pasar Internasional

5.1 Penawaran Internasional

Penawaran internasional sejauh ini didominasi oleh beberapa negara saja, yaitu Australia, New Zealand, China dan Brazil. Bentuk daging yang diimpor dapat berupa daging (umumnya daging Sapi) dan dalam bentuk ternaknya.

5.2 Permintaan Internasional

Indonesia termasuk salah satu negara dengan permintaan akan daging berkisar antara 500.000 ekor sapi setiap tahunnya. Umumnya diimpor dari Australia dan New Zealand. Permintaan internasional akan daging sapi sebetulnya sangat tinggi, namun karena kebutuhan dalam negeri Indonesia sendiri masih relatif tinggi, maka sampai saat ini Indonesia masih termasuk sebagai negara dengan pengimpor daging (atau Sapi) yang cukup tinggi.

Sama halnya dengan domestik, pola distribusi dan transportasi impor sapi dan atau daging dari luar negeri umumnya dilakukan via laut (kapal), yang ditujukan ke pelabuhan-pelabuhan yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan importir dengan pemasok.

6.

Tata Niaga

6.1 Preferensi Konsumen

Konsumsi daging sapi sangat elastis terhadap perubahan harga. Kenaikan harga daging sapi menyebabkan penurunan pembelian atau konsumsi masyarakat, sedangkan jika terjadi penurunan harga daging sapi, maka pembelian atau konsumsi daging sapi juga menurun. Oleh karena itu ketika harga daging sapi melonjak tajam, masyarakat lebih memilih produk subtitusinya, seperti daging ayam.

Adapun keputusan konsumen untuk mengkonsumsi komoditi daging sapi diawali dari preferensi (sikap) mereka terhadap produk yang mereka pilih. Preferensi makanan (food preferences) adalah tindakan/ukuran suka atau tidak sukanya terhadap makanan dan akan berpengaruh terhadap konsumsi pangan. Untuk komoditi daging sapi, preferensi konsumen dilihat dari : perilaku konsumen dalam mengkonsumsi bagian/potongan daging sapi, bagian/potongan daging sapi yang paling sering dibeli, konsumsi olahan daging sapi, dan substitusi daging sapi. Untuk preferensi dalam mengkonsumsi daging sapi itu sendiri dilihat

dari faktor-faktor seperti harga daging sapi, warna dari daging sapi, tingkat kekenyalan daging sapi, kandungan lemak daging sapi dan juga kilap dari daging sapi.

Dari hasil survei preferensi konsumen untuk bagian/potongan daging sapi, masyarakat ternyata lebih menyukai bagian paha dan has dalam yang ditunjukkan dengan persentase sebesar 49% dan 47%. Selain itu bagian daging sapi yang disukai oleh masyarakat adalah iga (35%), tetelan (31%) dan jeroan (26%). Sisanya yaitu bagian kepala/kaki/ekor (6%), sengkel (5%) dan lemusir (2%).

Gambar 6.1 Persentase Konsumsi Masyarakat terhadap Daging Sapi per bagian Daging Sapi tahun 2012

Untuk bagian/potongan daging sapi yang paling sering dibeli oleh masyarakat, memiliki pola yang hampir serupa dengan preferensi bagian/potongan daging sapi yang disukai masyarakat dimana bagian/potongan paha dan has merupakan bagian yang paling sering dibeli masyarakat dengan presentase sebesar 29% dan 27%. Diikuti oleh Iga dan jeroan sebesar 18% dan 15%. Sisanya yaitu kepala/kaki/buntut sebesar 8% dan bagian lainnya sebesar 3%.

Gambar 6.2 Bagian Daging Sapi yang Sering Dibeli Masyarakat tahun 2012 26% 6% 49% 35% 47% 5% 2% 31% 1% Jeroan Kepala/ Kaki/Ekor

Paha Iga Has

Dalam

Sengkel Lemusir Tetelan Lainnya

Konsumsi Bagian/Potongan Daging Sapi

Jeroan, 15% Kepala/Kaki/ Buntut, 8% Paha, 29% Iga, 18% Has, 27% Lainnya, 3% Bagian/Potongan yang Paling Sering Dibeli

Daging sapi yang dibeli masyarakat mengalami pengolahan sebelum dikonsumsi. Dari hasil survei terhadap hasil olahan daging sapi yang banyak dikonsumsi masyarakat terlihat bahwa mayoritas masyarakat mengkonsumsi bakso/pentolan (73%) dan rendang (52%). Hasil olahan daging sapi yang banyak dikonsumsi masyarakat selain bakso dan rendang yakni soto daging sapi (34%), sate daging sapi (33%), dendeng sapi (20%), sosis sapi (16%), abon sapi (13%), korned sapi (7%) dan hasil olahan lainnya (4%).

Gambar 6.3 Konsumsi Olahan Daging Sapi tahun 2012

Meskipun daging sapi merupakan komoditi yang tak tergantikan bagi sebagian masyarakat, namun masyarakat tetap memiliki komoditi pilihan untuk menjadi substitusi atau pengganti dari daging sapi. Dari hasil survei yang dilakukan terhadap substitusi daging sapi, terlihat bahwa komoditi daging ayam merupakan substitusi daging sapi yang paling banyak dipilih masyarakat yang dinyatakan dengan persentase sebesar 53,8% diikuti oleh ikan laut dan ikan air tawar sebesar 25,2%. Selain itu dengan persentase yang kecil, komoditi lain substitusi daging sapi yang dipilih masyarakat yaitu telur (4,4%), daging kambing, domba dan rusa (4%), sayuran (2,7%), daging babi (1,9%), daging bebek dan itik (1,7%), tahu dan tempe (1,5%) dan sisanya yaitu daging olahan berupa sosis dan kornet (0,4%).

Daging sapi merupakan komoditi yang tidak tahan lama, oleh sebab itu masyarakat lebih memilih membeli daging sapi segar dan dalam volume sedikit. Dari hasil survei terhadap volume pembelian daging sapi terlihat bahwa masyarakat lebih memilih untuk membeli daging sapi dalam volume kecil 1-2 kg dan 2-5 kg.

73% 52% 20% 33% 13% 16% 7% 34% 4% Bakso/Pentolan Rendang Dendeng Sapi Sate Sapi Abon Sapi Sosis Sapi Korned Sapi Soto Daging Sapi Lainnya

Gambar 6.4 Volume pembelian Daging Sapi oleh Masyarakat Tahun 2012

Untuk preferensi konsumen terhadap karakteristik fisik daging sapi dengan indikator warna daging sapi, kandungan lemak, komposisi daging dan tulang, kekenyalan, kilap dan kelembaban, menunjukkan bahwa masyarakat lebih menyukai daging sapi dengan karakteristik sebagai berikut:

c. Daging sapi dengan warna cerah

d. Daging sapi dengan kandungan lemaknya lebih sedikit e. Daging sapi yang banyak dagingnya dan sedikit tulangnya f. Daging sapi yang kenyal

g. Daging sapi yang agak mengkilap h. Daging sapi yang lembab

84% 14% 1% 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1 - 2 kg 2 - 5 kg 6 - 10 kg > 10 kg

Gambar 6.5 Karakteristik Daging Sapi yang Sering Dikonsumsi Masyarakat

6.2 Stakeholder

Pelaku utama dalam tata niaga daging dan ternak hidup sapi sangat berbeda. Sapi hidup banyak dikuasai oleh peternakan rakyat (berskala kecil). Jumlah pelaku yang terlibat dalam pemasaran ternak dan daging sapi bervariasi antar daerah. Pelaku komoditas daging sapi adalah: peternak/feedloter, pedagang pengumpul desa, makelar di pasar hewan tertentu, pedagang antar provinsi (antar pulau), importir daging sapi, distributor daging/pedagang pejagal,

MERAH CERAH

KENYAL

BANYAK DAGING

DAN SEDIKIT LEMAK

LEMBAB

AGAK

MENGKILAP

BANYAK DAGING

DAN SEDIKIT

TULANG

pedagang pengecer dan pedagang keliling. Beberapa hasil penelitian memperlihatkan pola saluran tataniaga di daerah sentra produksi sapi potong relatif lebih banyak melibatkan pedagang daging sapi. Rantai tataniaga ternak sapi di daerah sentra konsumsi menjadi lebih pendek, namun rantai tata niaga ternak sapi di daerah sentra konsumsi menjadi relatif lebih pendek.

Struktur pengusahaan penyediaan daging sapi penting karena melibatkan stakeholder dalam komoditi daging sapi ini dimana strukturnya terdiri dari 3 level yaitu, hulu, on-farm, dan hilir. Sektor hilir merupakan sektor yang penting untuk dibahas karena pada sektor hilir ini merupakan proses dimana daging sapi sampai ke tangan konsumen. Sektor hilir mencakup Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dan Unit Pengolahan. Dalam sektor hilir, selain berfungsi sebagai tempat pemotongan sapi, RPH juga berfungsi sebagai quality control daging sapi yang beredar di konsumen. Atau dengan kata lain, RPH berperan sebagai jembatan yang menghubungkan antara produsen dengan konsumen, dimana dimulainya distribusi daging sapi ke beberapa sasaran pasar konsumen.

Gambar 6.6 Struktur Pengadaan Daging Sapi

Adapun asosiasi yang terlibat dalam struktur penyediaan daging sapi di dalam negeri, meliputi: Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI), Asosiasi Pengusaha Feedloter Indonesia (APFINDO), Gabungan Pengusaha Makanan Ternak (GPMT), Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI), NAMPA, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dan

Asosiasi Peternak Sapi Potong Indonesia (APSPI). Untuk daging impor para importir yang tergabung dalam Asosiasi Pengimpor Daging Indonesia (ASPIDI). Peran organisasi tersebut ke depan diharapkan harus lebih nyata dalam mewujudkan PSDS 2014, melalui kegiatan usaha agribisnis sapi potong berbasis sumberdaya domestik, sekaligus dalam upaya ikut memberdayakan peternak kecil di pedesaan.

6.3 Pola Distribusi

Pola distribusi daging sapi merupakan aliran distribusi daging sapi dari daerah sentra produksi ke daerah non sentra. Karena karakteristik komoditi daging sapi yang tidak tahan lama dan preferensi masyarakat yang menyukai daging segar maka aliran distribusi daging sapi untuk skala besar (antar pulau dan antar provinsi) lebih kepada perdagangan sapi utuh/sapi bakalan. Sebagaimana diketahui sebelumnya daerah sentra produksi daging sapi umumnya tersebar meliputi Jatim, Jateng, Sulsel, Bali, NTT dan NTB. Daerah-daerah tersebut memasok daerah non sentra. Sentra produsen sapi potong yang tersebar pada berbagai daerah dan sebagian besar bermuara pada sentra konsumen DKI Jakarta dan Jawa Barat membentuk pola distribusi sedemikian rupa sehingga harga ecerean daging sapi pada beberapa daerah di pasar domestik bergerak harmonis dengan marjin tertentu.

Sentra konsumsi daging sapi yang terpusat di DKI dan Jabar, sedangkan sentra produksi sapi potong tersebar di beberapa daerah membutuhkan sarana dan prasarana transportasi dalam kegiatan perdagangan sapi potong antar daerah. Sarana transportasi yang digunakan mencakup angkutan darat yaitu truk dan kereta api serta angkutan laut. Panjangnya jalur distribusi komoditas daging sapi merupakan salah satu penyebab kelangkaan pasokan daging sapi di sentra konsumsi. Dibawah ini merupakan pola distribusi dari beberapa daerah di Indonesia:

Tabel 6.1.

Jalur Distribusi Daging Sapi

Daerah Pemasok Daerah yang Dipasok Alat Transportasi

NTB dan NTT Surabaya Melalui Laut

Surabaya Jawa Barat dan Jakarta Melalui Darat (Truk)

Sumatera Jawa Melalui Laut (K.M Ferry)

dan Darat

Sulawesi Selatan Kalimantan Timur Melalui Laut (K.M Ferry)

dan Darat Sumber : Nyak Ilham, 2009

6.4 Perdagangan Dalam dan Luar Negeri

6.4.1Perdagangan Dalam Negeri

Perdagangan dalam negeri yang dimaksud dalam profil komoditas ini meliputi pembentukan harga, pergerakan harga dan juga disparitas harga daging sapi nasional.

Pembentukan harga ditingkat konsumen ditentukan oleh harga karkas yang dijual RPH dan biaya penanganan dan penyimpanan. Harga inilah yang kemudian mempengaruhi harga daging di tingkat pengecer. Selanjutnya, harga pengecer dan biaya distribusi dari pengecer ke konsumen mempengaruhi harga daging yang bersumber dari daging lokal (bakalan lokal dan impor bakalan). Dikarenakan kebutuhan daging dalam negeri masih bergantung pada impor daging, maka harga daging sapi di tingkat konsumen dipengaruhi dari pembentukan dua harga daging tersebut. Atau dengan kata lain, harga di tingkat konsumen merupakan interaksi antar harga daging lokal dan daging impor. untuk lebih lengkapnya, harga daging sapi dipasaran dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini:

1. Stok daging sapi di level pedagang

Pembentukan dan juga pergerakan harga ditentukan dari sisi penawaran dan permintaan. Dalam pasar komoditas daging sapi, sisi penawaran ditunjukkan dengan ketersediaan stok di pasaran. Stok di pasar sendiri erat kaitannya dengan volume produksi dari daerah-daerah sentra produksi. Berbeda dengan komoditas pertanian yang produksinya mengikuti pola musim, untuk komoditas peternakan seperti daging sapi, produksi yang dihasilkan dalam setahun umumnya stabil. Oleh karena itu kelangkaan stok daging sapi yang terjadi baik dari RPH maupun pedagang umumnya dipengaruhi oleh kelancaran jalur distribusi. Sebagaimana kita ketahui, stok daging sapi lokal belum bisa mencukupi kebutuhan nasional sehingga diperlukan impor daging sapi dan sapi bakalan untuk menutupi kekurangan pasokan lokal tersebut. Namun untuk mewujudkan program swasembada daging sapi milik pemerintah, saat ini pengurangan kuota impor daging sapi dan sapi bakalan sedang dijalankan.

Hambatan yang terjadi saat ini yaitu sulitnya melacak jumlah stok yang ada di RPH, pedagang dan juga importir sehingga saat terjadi kelangkaan stok, upaya untuk menyelesaikannya akan menjadi sulit. Stok yang ada pada pedagang amat bergantung dari stok pada produsen. Pada saat stok dari produsen berkurang ataupun jalur distribusi terhambat dan menyebabkan kelangkaan stok di tangan pedagang maka mereka akan menaikkan harga jual kepada konsumen. Sebaliknya ketika pasokan dari produsen tercukupi dan jalur distribusi yang lancar ke tangan pedagang maka harga akan stabil. Namun karena stok daging sapi berasal dari 2 sumber (lokal dan impor) maka stok tidak dapat dikendalikan pada stok lokal saja, para importir

yang jumlahnya sedikit dan terkonsentrasi dapat pula mengendalikan jumlah stok yang diperdagangkan sehingga dapat pula mempengaruhi harga daging sapi di pasaran.

2. Biaya Distribusi dan Pemasaran

Jalur distribusi merupakan salah satu faktor penting dalam perilaku pedagang terhadap pergerakan harga daging sapi. Sentra konsumsi daging sapi yang terpusat di DKI dan Jabar, sedangkan sentra produksi sapi potong tersebar di beberapa daerah membutuhkan sarana dan prasarana transportasi dan juga kelancaran jalur distribusi. Gangguan pada jalur distribusi akan menghambat pasokan sampai ke pedagang dan juga dapat menaikkan biaya distribusi dan pemasaran sehingga mereka menaikkan harga. Begitu pula ketika terjadi kenaikkan BBM atau tarif dasar listrik akan menaikkan pula biaya distribusi dan pemasaran oleh pedagang.

3. Hari libur atau hari besar keagamaan

Dari sisi permintaan, hari libur dan hari besar keagamaan adalah saat dimana permintaan daging sapi meningkat. Jika peningkatan itu tidak disertai penambahan stok ke tangan pedagang maka mereka akan menaikkan harga daging sapi ke konsumen. Semakin tinggi permintaan daging sapi konsumen dan tidak didukung oleh pasokan memadai maka semakin tinggi pula kenaikan harga oleh pedagang. Hari libur atau hari besar keagamaan yang paling mempengaruhi peningkatan volume permintaan konsumen yaitu Idul Adha dan Idul Fitri.

Dari variabel-variabel yang dapat mempengaruhi harga tersebut akan membentuk pergerakan harga daging sapi di pasaran. Dibawah ini merupakan pergerakan harga rata-rata nasional daging sapi pada tahun 2012.

Gambar 6.7 Harga Rata-Rata Nasional Daging Sapi pada Tahun 2012 70,000.00 72,000.00 74,000.00 76,000.00 78,000.00 80,000.00 82,000.00 84,000.00 86,000.00

Pergerakan harga daging sapi cukup berfluktuatif. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun secara umum harga daging sapi tersebut sangat dipengaruhi oleh ketersediaan pasokan dan juga hari besar keagamaan.

Fluktuasi harga daging sapi nasional pada periode 2012 (Juli 2011- Juni 2012) relatif stabil, tercermin dari nilai koefisien variasi bulanan nasional sebesar 2,3% yang artinya fluktuasi harga daging sapi bulanan dalam jangka waktu satu tahun berada dalam kisaran ±2,3% dari harga rata-rata nasional dalam periode tersebut. Adapun tingkat perbedaan harga (disparitas) daging sapi antar provinsi di Indonesia pada bulan-bulan di tahun 2012 menunjukkan nilai yang cukup tinggi dengan nilai diatas 10%. Pada bulan Juni 2012 disparitas harga antar wilayah berada dalam kisaran ±10,1%.

Dibawah ini merupakan grafik harga daging sapi tiap provinsi pada Desember 2012. Dari grafik terlihat bahwa perbedaan tingkat harga daging sapi cukup tinggi antar kota/kab yang mewakili tiap provinsi di Indonesia. Harga tertinggi berada di Kota Jayapura dengan harga rata sebesar Rp. 105.611, dan harga terendah berada di Kota Kupang dengan harga rata-rata sebesar Rp. 63.222.

Gambar 6.8 Harga Daging Sapi Tiap Provinsi pada Desember 2012

Dari hasil survey menunjukkan bahwa ketika pedagang menaikkan harga jual ke konsumen, sebanyak 58% menyatakan bahwa tidak terjadi pengurangan jumlah konsumen sedangkan yang menyatakan bahwa terjadi pengurangan jumlah konsumen sebanyak 36%. Hanya sebesar 6% yang menyatakan bahwa jumlah konsumen justru bertambah. Dari hasil tersebut dapat

20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 B an d a Ace h M e d a n P a d a n g P ak an b ar u Ja mb i P al e m b an g B e n gk u lu B an d ar La mp u n g Ja ka rta B an d u n g Se ma ra n g Yo gy ak ar ta Su ra b ay a D en p as ar M ata ra m K u p an g G o ro n ta lo P o n ti an ak P al an gk ar ay a B an ja rma si n Sa ma ri n d a M an ad o P a l u M ak as sa r K e n d ar i A m b o n Ja ya p u ra B an te n B an gk a B el itu n g M al u ku Uta ra M amu ju M an o kw ar i Ta n ju n g P in an g

disimpulkan bahwa kebutuhan daging sapi merupakan kebutuhan yang cukup sulit digantikan oleh masyarakat terutama untuk masyarakat menengah keatas (mengingat pola konsumsi daging sapi yang cenderung lebih banyak dikonsumsi oleh masyarakat berpendapatan menengah keatas) maka ketika pedagang menaikkan harga daging sapi pengaruh yang ditimbulkan tidak begitu signifikan kepada golongan masyarakat tersebut. Sedangkan bagi masyarakat berpendapatan menengah kebawah, peningkatan harga daging sapi dapat dihadapi dengan mencari alternatif pengganti daging sapi.

6.4.2Perdagangan Luar Negeri

Indonesia merupakan negara pengimpor daging sapi dan juga sapi bakalan. Penawaran internasional sejauh ini didominasi oleh beberapa negara saja, yaitu Australia, New Zealand, China dan Brazil. Bentuk daging yang diimpor dapat berupa daging (umumnya daging Sapi) dan dalam bentuk ternaknya.

Indonesia merupakan negera pengimpor daging sapi. Impor daging ini berasal dari beberapa negara seperti Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, Kyrgyztan, Singapura, dan beberapa negara lainnya. Negara pengimpor terbesar adalah Australia dengan total impor pada tahun 2012 sebesar 29,4 ribu ton dengan nilai US$ 113,8 juta atau melebihi setengah dari jumlah daging yang diimpor.

Tingkat konsumsi daging sapi terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan juga pendapatan masyarakat. Di saat yang sama kebutuhan tersebut tidak diimbangi dengan pertumbuhan jumlah produksi dalam, akibatnya impor daging sapi juga meningkat. Pertumbuhan impor daging sapi Indonesia dari tahun ketahun dapat dilihat dari grafik dibawah ini:

Sumber: EWS, 2012

Gambar 6.9 Pertumbuhan Impor Daging Sapi Indonesia dari Tahun 2006 - 2011 Impor yang dilakukan umumnya dilakukan ketika pasokan dalam negeri berkurang dan permintaan dalam negeri akan daging sapi bertambah, yaitu pada saat hari besar keagaaman: Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan Tahun Baru. Hal ini terlihat dari grafik impor daging sapi pada tahun 2011 dibawah ini dimana impor tertinggi terjadi pada bulan Agustus (Idul Fitri) dan juga Desember (Natal dan Tahun baru).

Sumber: EWS, 2012

Gambar 6.10 Impor Daging Sapi pada Tahun 2011

Khusus impor sapi hidup untuk pembibitan, Indonesia masih tergantung dari 2 (dua) negara, Australia dan New Zealand. Sedangkan untuk kebutuhan sapi bakalan, impta or hanya berasal

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Ton 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 Ton