PENATALAKSANAAN SKIZOFRENIA

1. PENDAHULUAN

Skizofrenia adalah suatu kumpulan gangguan mental emosional dengan karakteristik berupa gangguan proses pikir (asosiasi longgar, waham), gangguan persepsi (halusinasi), gangguan alam perasaan (afek tumpul, datar atau tak serasi), gangguan tingkah laku (bizzare, tidak bertujuan, stereotipi atau inaktivitas).1,2 Umumnya kesadaran tetap jernih dan kemampuan intelektual tetap terpelihara, walaupun kemunduran kognitif tertentu dapat berkembang kemudian.2

Penyebab skizofrenia sangat kompleks dan tidak diketahui secara pasti, diduga bersifat multifaktorial, berupa gabungan faktor biologik, psikososial dan lingkungan. Dilaporkan faktor biologi adalah penyebab utama, tapi ternyata gangguan skizofrenia ini adalah hasil interaksi faktor psikososial, faktor genetik dan lingkungan. 3

Pengobatan skizofrenia juga bersifat multidimensial, terdiri dari terapi somatik (psikofarmakoterpai dan ECT) dan terapi psikososial (psikoterapi individual, terapi perilaku, terapi berorientasi keluarga dan terapi kelompok).4 Psikofarmaka utama yang digunakan untuk mengobati skizofrenia adalah golongan antipsikotik (neuroleptika/major tranquilizers/ataractics). Secara umum anti psikotik mempunyai mekanisme kerja memblokade dopamin pada reseptor pascasinaptik neuron di otak, khususnya di sistim limbik dan sistem ekstrapiramidal. 5

Bila penderita skizofrenia tidak mendapat pengobatan yang tepat atau adekuat dan terlalu cepat berhenti, besar kemungkinan akan kambuh dan menjadi menahun. Jika terapi dilakukan sedini mungkin, maka prognosisnya akan lebih baik. 1,3

Pada tulisan ini akan dikupas tentang penatalaksanaan skizofrenia yang lebih mengutamakan pembahasan secara psikofarmakoterapi.

2.

PENATALAKSANAAN SKIZOFRENIA

Penatalaksanaan skizofrenia merupakan suatu pendekatan multimodal oleh suatu tim multidisipliner, walaupun demikian psikofarmakoterapi tetap merupakan pengobatan utama pada skizofrenia. 1,3

Susunan tindakan penanganan skizofrenia hendaknya meliputi perawatan pasien, apakah rawat jalan atau rawat inap di rumah sakit, pemberian farmakoterapi, pelayanan psiko-edukasi, intervensi keluarga (pendidikan keluarga, konseling keluarga, pertemuan keluarga, supportif terus-menerus, dll), rehabilitasi, dan program pendidikan khusus. 1

2.1

Psikofarmakoterapi

Medikasi antipsikotik diindikasikan untuk hampir semua episode psikosis akut dari skizofrenia. Terapi harus dimulai sesegera mungkin karena penderita skizofrenia mempunyai resiko mencelakai diri sendiri (atau bunuh diri) dan orang disekitarnya. 1,2

Bila memungkinkan, sebelum pasien mulai mendapat medikasi antipsikotik sebaiknya dilakukan pemeriksaan fisik, neurologis dan status mental serta pemeriksaan laboratorium yang meliputi pemeriksaan darah lengkap, elektrolit, glukosa darah, fungsi

hati, fungsi ginjal, fungsi tiroid, skrining umum terhadap penyalahgunaan zat, tes kehamilan pada pasien wanita, tes sipilis dan HIV bila relevan. Pemeriksaan EKG dilakukan bila dicurigai adanya penyakit jantung dan pada semua pasien yang berumur lebih dari 40 tahun. Perlu dinilai adanya gangguan pergerakan, khususnya yang disebabkan diskinesia tardif untuk pedoman di dalam memilih obat antipsikotik.1,3

Pada kondisi gawat darurat dimana pasien tidak kooperatif untuk pemeriksaan, medikasi antipsikotik dapat diberikan mendahului evaluasi medis. Obat antipsikotik bersifat relatif aman sehingga umumnya medikasi antipsikotik dapat dimulai sebelum hasil tes laboratorium diketahui, kecuali terapi dengan clozapine, dimana pemberiannya hanya dimulai setelah pasien diketahui mempunyai hasil pemeriksaan jumlah dan hitung lekosit yang normal. 1,6

2.1.1 Prinsip-prinsip Terapetik

Medikasi antipsikotik pada skizofrenia harus mengikuti prinsip-prinsip terapetik sebagai berikut:1,3,5

Pastikan diagnosis, singkirkan kemungkinan gangguan mental organik dan penyalahgunaan zat (keadaan intoksikasi atau lepas zat).

Klinisi harus secara cermat menentukan gejala sasaran (target symtoms) yang akan diobati.

Suatu antipsikotik yang telah terbukti efektif dan dapat ditolelir dengan baik efek sampingnya oleh pasien, harus dipilih kembali untuk pemakaian sekarang. Apabila tidak ada informasi tersebut, pemilihan antipsikotik umumnya berdasarkan

pertimbangan efek samping obat karena pada dasarnya semua antipsikotik mempunyai efek klinis yang sama pada dosis ekivalen.

Lama minimal percobaan suatu antipsikotik adalah 4 – 6 minggu pada dosis adekuat. Bila tidak memberikan respons klinis, dapat diganti dengan antipsikotik lain (sebaiknya dari golongan yang berbeda) sesuai dosis ekivalennya. Bila ditemukan efek samping yang parah (misalnya distonia akut) yang mempengaruhi atau mengurangi kepatuhan berobat pasien, pergantian obat dapat dipertimbangkan dalam waktu kurang dari 4 minggu.

Pada umumnya jarang diindikasikan penggunaan lebih dari satu medikasi antipsikotik pada waktu bersamaan karena tidak terbukti lebih efektif (tidak ada efek sinergis antara 2 obat antipsikotik) dan meningkatkan potensiasi efek samping obat.

Harus dipertahankan dosis efektif serendah mungkin, yang diperlukan untuk mengendalikan gejala selama episode psikotik.

Lakukan pemilihan obat antipsikotik berdasarkan pertimbangan: umur, kondisi medis lain yang menyertai, kemungkinan interaksi obat, respons pemakaian obat sebelumnya, profil efek samping obat, dan kesukaan/kesenangan pasien.

2.1.2 Fase-Fase Pengobatan

2.1.2.1 Fase Akut

Fase akut umumnya ditandai oleh simtom psikotik yang memerlukan penanganan klinis segera. Fase akut skizofrenia dapat muncul sebagai episode pertama atau suatu relaps/eksaserbasi akut dari episode-episode multiple. Tujuan pengobatan fase akut

adalah untuk mengurangi/meredakan simtom-simtom akut dan memperbaiki peran fungsional kehidupan pasien. Fase akut umumnya berlangsung selama 4 – 8 minggu. 1,3,5

Kebanyakan simtom akut psikosis dapat diatasi dalam 1 – 2 hari sesudah dimulai medikasi antipsikotik, dan mencapai respons maksimal dalam 6 minggu setelah terapi dimulai (dari dosis awal sampai mencapai dosis optimal). Biasanya fase akut dapat diatasi dengan dosis sedang obat antipsikotik tertentu, misalnya klorpromazin 600 – 1200 mg atau antipsikotik lain dengan dosis ekivalen. 1,5

Pada pemberian peroral, dimulai dengan dosis awal sesuai dengan dosis anjuran, umumnya untuk pasien dewasa diberikan klorpromazid 3 x 100 mg atau antipsikotik lain dengan dosis ekivalennya. Dosis awal dapat dinaikan setiap 5 – 7 hari (2 – 3 hari bila ingin diperoleh respons yang cepat) sebesar 30 – 50% dosis awal sampai mencapai dosis efektif (mulai timbul peredaan simtom target psikotik). Dosis ini kemudian dievaluasi setiap 2 minggu (bila perlu dinaikan sebesar 30 – 50%) sampai mencapai dosis optimal

(keadaan dimana semua simtom target psikotik sudah dapat diatasi atau hanya memperlihatkan gejala minimal). Dosis optimal ini dipertahankan minimal 6 bulan (fase stabilisasi). 1,5

Jika remisi simtom akut psikotik tidak tercapai dengan dosis adekuat suatu antipsikotik tipikal dalam waktu 6 minggu, perlu dipertimbangkan penggantian obat ke obat antipsikotik atipikal. Pada kebanyakan kasus, pasien yang kurang berespons terhadap suatu antipsikotik tipikal biasanya juga kurang berespons terhadap antipsikotik tipikal lainnya. 1,5

Pada pasien non-kooperatif dengan simtom akut yang berat dan kecenderungan melukai diri sediri atau orang lain disekitarnya (agitasi, hiperaktivitas psikomotor,

impulsif, menyerang, gaduh gelisah, destruktif dan lain-lain), dapat diberikan neurelptisasi cepat. Neuroleptisasi cepat (Rapid Neuroleptization/Psikotolisis/ Digitalisasi) adalah pemberian dosis berulang suatu medikasi antipsikotik secara intramuskular (IM) dalam waktu singkat (setiap 30 – 60 menit) sampai dicapai sedasi yang jelas. 1,5

Cara umum tindakan neuroleptisasi cepat adalah dengan pemberian injeksi haloperidol 5 – 10 mg per kali, dapat diulang tiap 30 – 60 menit samapi dicapai sedasi yang jelas atau simtom akut psikotik dapat diatasi (pasien menjadi tenang/tertidur), dengan dosis maksimal 100 mg dalam 24 jam. Perlu diingat bahwa sebelum dilakukan pemberian dosis ulangan perlu dilakukan pemantauan vital sign. Umumnya sebagian besar pasien sudah berespons sebelum mencapai dosis kumulatif 50 mg. 3,6,7

Pilihan utama obat pada neuroleptisasi cepat adalah antipsikotik berpotensi tinggi seperti haloperidol atau serenace, walaupun dapat menimbulkan efek samping simtom ekstrapiramidal. Simtom ekstrapiramidal yang muncul cenderung mudah diatasi dengan pemberian antikolinegik, misalnya difenhidramin 50 mg IM atau IV, benzodiazepine (cogentin) 2 mg peroral atau IM, diazepam 5 – 10 mg peroral/IV/IM. Pada pasien yang lebih tenang dan kooferatif, neuroleptisasi cepat dengan pemberian IM dapat diganti dengan pemberian oral haloperidol 5 – 10 mg. 5,7

Untuk mendapatkan hasil yang lebih efektif dalam pengendalian perilaku, neuroleptisasi cepat dapat dikombinasi dengan pemberian golongan benzodiazepin, misalnya lorazepam (ativan) 2 mg IM atau diazepam 5 – 10 mg IM. Kombinasi ini adalah aman dan bahkan lebih efektif dibanding dengan pemberian masing-masing obat secara sendiri-sendiri. 5,6

2.1.2.2 Fase Stabilisasi

Pada umumnya terjadi setelah 4 – 12 minggu setelah fase akut dikontrol. Terdapat perbaikan gejala positif dengan regimen antipsikotik tertentu (sudah mencapai dosis optimal), pada pasien mungkin terdapat gejala bingung, kekacauan dan disfori. 1

Pada fase ini simtom akut sudah dapat dikendalikan tetapi pasien masih mempunyai resiko relaps jika pengobatan dihentikan atau dosis obat diturunkan terlalu dini atau pasien berhadapan dengan stres yang berlebihan. Tujuan pengobatan fase stabilisasi adalah untuk memfasilitasi kelanjutan pengurangan simtom yang telah diperoleh dari pengobatan fase akut, mencegah relaps, mempertinggi adaptasi pasien terhadap kehidupan di masyarakat dan konsolidasi menuju remisi.

Pengobatan dengan jenis dan dosis optimal obat yang sama pada fase akut harus dipertahankan minimal 6 bulan. Penurunan dosis dan penghentian obat yang terlalu dini akan memicu terjadinya relaps dalam waktu relatif singkat, biasanya 1 bulan setelah penghentian obat. 1,5

Setelah 6 bulan, dosis obat dapat diturunkan perlahan-lahan setiap 2 minggu sebesar 30 – 50% sampai mencapai dosis pemeliharaan (dosis efektif terkecil yang mampu mencegah repals). Dengan mencapai dosis pemeliharaan, pasien memasuki fase stabil. 5,6

Salah satu strategi menurunkan dosis yaitu dengan cara medikasi intermiten, dimana antipsikotik hanya diberikan apabila pasien memerlukannya. Strategi ini mengharuskan keluarga dan pasien mampu mengenali gejala dan tanda eksaserbasi awal dari suatu relaps (misalnya ansietas, iritabilitas, gangguan tidur, tingkah laku aneh, ide paranoid, gangguan persepsi). Bila hal ini dijumpai medikasi antipsikotik harus mulai

diberikan kembali untuk periode tertentu, biasanya 1 – 3 bulan. Walaupun pendekatan ini dapat meningkatkan rehospitalisasi, pendekatan terapi ini aman dan efektif untuk beberapa pasien.Banyak studi melaporkan bahwa terapi intermiten kurang efektif dalam mengurangi kejadian relaps dibanding dengan pemberian dosis pemeliharaan terus-menerus. 6

Strategi lain adalah dengan cara pemberian intermiten medikasi depot dalam dosis yang sama dengan pemberian oral. Bila ditemukan gejala prodormal dini dari kejadian relaps, dapat ditambahkan medikasi oral. Pendekatan ini merupakan strategi efektif yang membuat terapi dengan dosis kecil menjadi lebih aman. 5

2.1.2.3 Fase Stabil/Fase Pemeliharaan

Pada fase ini sudah dicapai remisi relatif. Tujuan pengobatan fase stabil adalah untuk meminimalkan resiko dan konsekuensi relaps serta mengoptimalkan peran fungsional dan kualitas hidup pasien.5,6

Pada fase stabil/pemeliharaan, diberi antipsikotik dengan dosis efektif terendah yang dapat mencegah relaps (dosis pemeliharaan/maintenance dose). Dosis ini dipertahankan selama 1 tahun sampai dengan sumur hidup tergantung episode seangan skizofernia pasien, umunya dipertahankan 1 – 2 tahun untuk episode pertama, 5 tahun untuk episode kedua, dan seumur hidup untuk episode ketiga atau lebih. 1,3,5

Dalam medikasi, bila ditemukan pasien yang tidak mematuhi regimen antipsikotik oral atau tidak efektif untuk medikasi oral dapat diberikan medikasi depot. Tersedia dua macam preparat depot, yaitu haloperidol dekanoat (haldol dekanoat) 50 mg/ml dan fluphenazine decanoat (modecate) 25 mg/ml, dapat diberikan setiap 2 – 4 minggu secara

IM. Bila ditemukan gejala eksaserbasi awal pada pasien yang mendapat medikasi depot, penggunaan medikasi depot diteruskan tetapi ditambah dengan pemberian medikasi oral atau tambahkan suntikan kecil depot tambahan. 1,5,6

2.1.3 Obat Antipsikotik

Kepustakaan sekarang membagi obat antipsikotik menjadi antipsikotik tipikal

(antipsikotik konvensional/antipsikotik klasik) dan antipsikotik atipikal (novel antipsychotics), dimana terdapat perbedaan mekanisme kerja dan profil efek samping di antara kedua golongan tersebut. 1,5

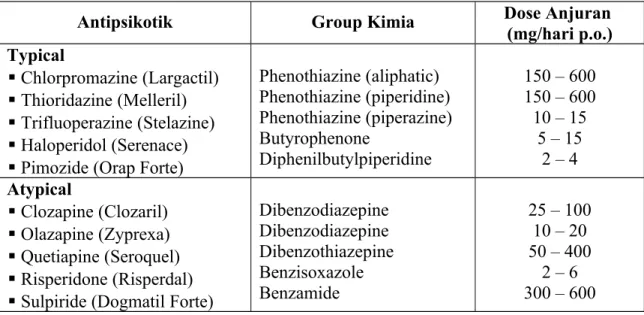

Tabel di bawah ini memperlihatkan klasifikasi antipsikotik yang umum dipergunakan beserta dosis pemakaiannya. 5

Antipsikotik Group Kimia Dose Anjuran (mg/hari p.o.) Typical Chlorpromazine (Largactil) Thioridazine (Melleril) Trifluoperazine (Stelazine) Haloperidol (Serenace) Pimozide (Orap Forte)

Phenothiazine (aliphatic) Phenothiazine (piperidine) Phenothiazine (piperazine) Butyrophenone Diphenilbutylpiperidine 150 – 600 150 – 600 10 – 15 5 – 15 2 – 4 Atypical Clozapine (Clozaril) Olazapine (Zyprexa) Quetiapine (Seroquel) Risperidone (Risperdal) Sulpiride (Dogmatil Forte)

Dibenzodiazepine Dibenzodiazepine Dibenzothiazepine Benzisoxazole Benzamide 25 – 100 10 – 20 50 – 400 2 – 6 300 – 600

2.1.4 Mekanisme Kerja Antipsikotik

Antipsikotik tipikal mempunyai mekanisme kerja dengan memblokade dopamin pada reseptor pascasinaptik di jalur limbik dan ekstrapiramidal otak. Blokade ini dipikirkan memperantarai efikasi antipsikotik tipikal dalam kemampuan mengurangi atau menghilangkan simtom positif psikotik.1,5

Efek terapetik antipsikotik atipikal dapat diterangkan dengan mekanisme kerja sebagai berikut: 1) Blokade reseptor D2 pada jalur mesolimbik akan mengurangi simptom positif; 2) Peningkatan pembebasan dopamin dan blokade reseptor 5 HT2A pada jalur mesokortikal akan mengurangi simtom negatif; 3) Ikatan dengan reseptor lain memberi kontribusi terhadap efikasi dalam pengobatan simtom kognitif, agresif dan depresi; 4) Antagonisme 5 HT2A pada jalur nirostriatal akan mengurangi simtom ekstrapiramidal dan diskinesia tardif; 5) Antagonisme 5 HT2A pada jalur tubulo infundibular akan mengurangi hiperprolaktinemia.1,8

2.1.5 Profil Efek Samping Antipsikotik

Efek samping obat antipsikotik tipikal dapat berupa: Blokade reseptor dopamin-2 (D2) pada jalur nigrostriatal menyebabkan simtom ekstrapiramidal, misalnya distonia akut, akatisia, sindroma Parkinson (bradikinesia, rigiditas, restingtremor) dan diskinesia tardif; Blokade reseptordopamin-2 (D2) pada jalur tuberoinfundibular menyebabkan hiperprolaktinemia dengan manifestasi galaktorea, ginekomastia, amenorea, impotensi, infertilitas dan kemungkinan percepatan osteoporosis; Blokade reseptor α1 menyebabkan hipotensi ortostatik, sedasi, dizziness, inhibisi ejakulasi dan takikardia refleks; Blokade

reseptor muskarinik/kolinergik (M1) menyebabkan mulut kering, pandangan kabur (blurredvision), konstipasi, retensi urin, sedasi, hidung tersumbat, ejakulasi tertunda atau

retrograde, disfungsi memori, delirium, sinus takikardia dan kurang berkeringat; Efek terhadap kardiovaskuler, misalnya perubahan EKG (pelebaran kompleks QRS, perpanjangan interval QT), takikardia, aritmia dan miokarditis; Efek terhadap hati, misalnya gangguan ringan terhadap tes fungsi hati dan joundice kolestatik; Efek hematologis dapat bervariasi dari lekopeni sampai agranulositosis; Menurunkan ambang kejang; Sindroma neuroleptika maligna, yaitu suatu reaksi idiosinkrasi yang jarang, dengan karakteristik berupa hipertermia, rigiditas otot, iritabilitas otonomik, perubahan tingkat kesadaran, peningkatan kadar kreatinin dan fosfokinase serum; bersifat fatal pada 20% kasus. 1,3,5

Efek samping antipsikotik atipikal berbeda-beda tergantung dari jenisnya, seperti sebagai berikut: Clozapine: Sedasi, hipersalivasi, efek antikolinergik, kenaikan berat badan, hipotensi posturnal. Efek yang serius: Agranulositosis, lowered sizure threshold; Olazapine: Kenaikan berat badan, sedasi, pening, efek antikolinergik; Quetiapine: Somnolen, pening, konstipasi, hipotensi posturnal, mulut kering; Risperidol: Insomnia, ansietas, agitasi; Amisulpride: Insomnia, ansietas, agitasi.1,9

2.1.6 Kontra Indikasi Antipsikotik

Riwayat alergi yang serius terhadap antipsikotik.

Pada pasien yang mengkonsumsi zat yang akan berinteraksi dengan antipsikotik sehingga menyebabkan depresi susunan saraf pusat (SSP) (misalnya alkohol, opioid,

barbiturat, benzodiazepin) atau delirium antikolinergik (misalnya skopolamin dan kemungkinan fensiklidin/PCP).

Resiko tinggi timbulnya kejang akibat organik atau idiopatik, misalnya epilepsi (antipsikotik berpotensi menurunkan ambang kejang).

Glaukoma sudut sempit (pada penggunaan antipsikotik yang mempunyai efek kolinergik yang bermakna).

Penyakit hati (antipsikotik bersifat hepatotoksik).

Penyakit darah (antipsikotik bersifat hematotoksik); klozapin dikontra- indikasikan pada pasien yang mempunyai riwayat netropeni atau agranulositosis yang diinduksi obat dan penyakit mieloproliferatif).

Kelainan jantung (antipsikotik bersifat menghambat irama jantung).

Demam tinggi (antipsikotik bersifat mempengaruhi termolegulator di SSP). Penyakit SSP (Parkinson, tumor otak, dan lain-lain). 5,8,9

2.1.7 Interaksi Obat

Antipsikotik + antipsikotik lain = potensiasi efek samping obat dan tidak ada bukti lebih efektif (tidak ada efek sinergis antara 2 obat anti-psikotik).

Antipsikotik + antidepresan trisiklik = efek samping antikolinergik meningkat (hati-hati pasien dengan hipertrofi prostat, glaukoma, ileus, penyakit jantung).

Antipsikotik + antianxietas = efek sedasi meningkat, bermanfaat untuk kasus dengan gejala agitasi dan gaduh gelisah yang sangat hebat (acute adjunctive therapy).

Antipsikotik + ECT = dianjurkan tidak memberikan obat antipsikotik pada pagi hari sebelum dilakukan ECT (Electro Convulsive Therapy) oleh karena angka mortalitas yang tinggi.

Antipsikotik + antikonvulsan = ambang konvulsi menurun, kemungkinan serangan kejang meningkat. Oleh karena itu dosis antikonvulsan harus lebih besar (dose-related). Yang paling minimal menurunkan ambang kejang adalah obat antipsikotik Haloperidol.

Antipsikotik + antasida = efektivitas antipsikotik menurun disebabkan gangguan absorpsi. 5

2.1.8 Pemilihan Obat Antipsikotik

Pada dasarnya semua obat antipsikotik mempunyai efek primer (efek klinis) yang sama pada dosis ekivalen, perbedaan terutama pada efeksekunder (efek samping: sedasi, otonomik, ekstrapiramidal). Onset efek sekunder (sekitar 2 – 6 jam) bisa mendahului onset efek primer (sekitar 2 – 4 minggu). 5

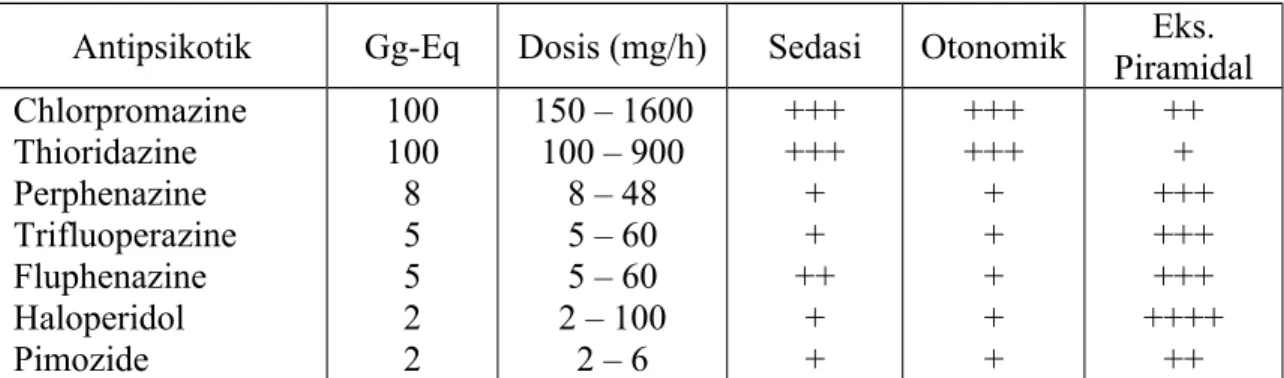

Tabel di bawah ini memperlihatkan beberapa obat antipsikotik dengan efek sekundernya/efek sampingnya: 5

Antipsikotik Gg-Eq Dosis (mg/h) Sedasi Otonomik PiramidalEks. Chlorpromazine Thioridazine Perphenazine Trifluoperazine Fluphenazine Haloperidol Pimozide 100 100 8 5 5 2 2 150 – 1600 100 – 900 8 – 48 5 – 60 5 – 60 2 – 100 2 – 6 +++ +++ + + ++ + + +++ +++ + + + + + ++ + +++ +++ +++ ++++ ++

Clozapine 25 25 – 200 ++++ + – Antipsikotik Gg-Eq Dosis (mg/h) Sedasi Otonomik PiramidalEks. Levomepromazine Sulpiride Risperidone Quetiapine Olazapine 25 200 2 100 10 50 – 300 200 – 1600 2 – 9 50 – 400 10 – 20 ++++ + + + + ++ + + + + + + + + +

Sebelum melakukan terapi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan obat antipsikotik antara lain:

Gejala psikosis yang dominan, apabila gejala negatif (afek tumpul, penarikan diri, hipobulia, isi pikiran miskin) lebih menonjol dari gejalapositif (waham, halusinasi, bicara kacau, perilaku tak terkendali) pada pasien skizofrenia, pilihan obat antipsikotik atipikal perlu dipertimbangkan. Khususnya pada pasien skizofrenia yang tidak dapat mentolelir efek samping ekstrapiramidal atau mempunyai resiko medik dengan adanya gejala ekstrapiramidal. 1,5

Profil efek samping, misalnya pada contoh sebagai berikut: chlorpromazine dan thioridazine yang efek samping sedatif kuat terutama digunakan terhadap Sindrom Psikosis dengan gejala dominan gaduh gelisah, hiperaktif, sulit tidur, kekacauan pikiran, perasaan, dan perilaku. Sedangkan trifluoperazine, fluphenazine, dan haloperidol yang efeksampingsedatiflemah digunakan terhadap Sindrom Psikosa dengan gejala dominan apatis, menarik diri, perasaan tumpul, kehilangan minat dan inisiatif, hipoaktif, waham, halusinasi. Tapi obat terakhir ini paling mudah menyebabkan timbulnya gejala ekstrapiramidal, pada pasien yang rentan terhadap efek samping tersebut perlu digantikan dengan thioridazine (dosis ekivalen) dimana efek samping ekstrapiramidalnya sangat

ringan. Untuk pasien yang sampai timbul “tardive dyskinesia” obat antipsikotik yang tanpa efek samping ekstrapiramidal adalah clozapine. 1,5

Respons pengobatan terdahulu, apabila dalam riwayat penggunaan obat antipsikotik sebelumnya, jenis obat antipsikotik tertentu yang sudah terbukti efektif dan ditolerir dengan baik efek sampingnya, dapat dipilih kembali untuk pemakaian sekarang. 1,5

Kesukaan atau kecocokan pasien terhadap antipsikotik tertentu berdasarkan pengalaman terdahulu. 5

Cara atau rute pemberian, pada kebanyakan kondisi, pasien mendapat terapi dengan obat antipsikotik oral. Kebanyakan obat antipsikotik mempunyai waktu paruh panjang yang memungkinkan pemberian dosis sehari. Pada keadaan dimana pasien menolak makan obat atau diperlukan onset yang sangat cepat, dapat diberikan obat bermasa kerja pendek secara intra muscular (IM). Pemberian antipsikotik secara IM menghasilkan kadar puncak plasma dalam ± 30 menit dan efek klinis dihasilkan dalam 15 – 30 menit. Pemberian antipsikotik secara oral menghasilkan kadar puncak plasma dalam waktu 1 – 4 jam. Dosis antipsikotik untuk pemberian IM adalah kira-kira ½ dosis yang diberikan secara oral. 5,8

2.1.9 Manajemen Efek Samping Antipsikotik

Pengobatan skizofrenia dengan antipsikotik sering menimbulkan efek samping, yang sering merupakan alasan ketidakpatuhan berobat pasien.6 Berikut adalah beberapa efek samping antipsikotik

Efek samping ekstrapiramidal/sindrom parkinson, dapat diatasi dengan pemberian obat antiparkinson, seperti trihexyphenidyl (artane) 3 – 4 x 2 mg/hari, sulfas atropin 0,50 – 0,75 mg IM. Apabila sindrom parkinson sudah terkendali diusahakan penurunan dosis secara bertahap. Untuk mentukan apakah masih dibutuhkan penggunaan obat antiparkinson. Secara umum dianjurkan penggunaan antiparkinson tidak lebih dari 3 bulan (resiko timbul “atropine toxic syndrome”). Pemberian profilaksis antiparkinson tidak dianjurkan, karena dapat mempengaruhi penyerapan/absorpsi obat antipsikotik sehingga kadarnya dalam plasma rendah, dan dapat menghalangi manifestasi gejala psikopatologis yang dibutuhkan untuk penyesuaian dosis obat antipsikotik agar tercapai dosis efektif. 5

Akatisia, biasanya sukar diatasi khususnya pada fase kronis. Tindakannya, turunkan dosis antipsikotik dan berikan antiparkinson atau beta bloker ( propanolol 30 – 90 mg/hari) dan benzodiazepin (diazepam 2 mg tiga kali sehari). 1

Distonia, dapat diatasi dengan antikolinergik atau antihistamin, seperti benztopine mestylate 2 mg IM atau peroral atau diphenhydramine 50 mg IV. 1

Diskinesia tardif, tidak ada pengobatan yang spesifik. Penanganannya dengan menurunkan dosis antipsikotik atau jangan berikan obat tersebut dan ganti dengan klozapine. Selain itu berikan vitamin E 400 – 1200 mg. 1,5

Hipotensi ortostatik, berikan injeksi noradrenalin secara IM. Hipotensi ortostatik seringkali dapat dicegah dengan tidak langsung bangun setelah mendapat suntikan antipsikotik dan dibiarkan tidur sekitar 5 – 10 menit. 5

Sinrom Neuroleptik Malignan (SNM), merupakan kondisi yang mengancam kehidupan akibat reaksi idiosinkrasi obat antipsikotik. Penanganannya, hentikan segera

pemberian antipsikotik, perawatan suportif, berikan dopamine agonist (bromokriptin 7,5 – 60 mg/hari dibagi dalam 3 dosis, L-dopa 2 x 100 mg/hari, atau amantadin 200 mg/hari.5

2.2

Terapi Elektro-Konvuls

Dewasa ini terapi renjatan listrik (ECT, electroconvulsive therapy atau TEK, terapi elektro-konvulsi) masih banyak digunakan dalam psikiatri, terutama untuk mengatasi gangguan psikotik berat dengan kecenderungan bunuh diri atau mencelakai orang lain.

Biasanya TEK lebih cepat menghilangkan gejala psikotik hebat daripada obat.8 TEK baik hasilnya pada jenis gaduh gelisah katatonik dan stupor katatonik. Terhadap jenis paranoid hasilnya kurang baik dan yang paling kurang baik ialah terhadap skizofrenia simplex dan hebefrenik; bila hanya gejala hanya ringan lantas diberi TEK, kadang-kadang gejala menjadi lebih besar.3

Frekwensi dan jumlah dilakukan TEK tergantung pada keadaan penderita, TEK dapat diberikan: secara “block”, 2 – 4 hari berturut-turut 1 – 2 kali sehari; 2 – 3 kali seminggu; TEK “maintenance”, sekali setiap 2 – 4 minggu. TEK dihentikan setelah pasien menunjukan perbaikan yang jelas dan dilanjutkan dengan psikofarmaka.3

2.3

Psikoterapi dan Rehabilitasi

Psikoterapi dalam bentuk psikoanalisa tidak membawa hasil yang diharapkan, bahkan ada yang berpendapat tidak boleh dilakukan pada penderita dengan skizofrenia karena justru dapat menambah isolasi dan otisme. Yang dapat membantu penderita ialah

psikoterapi suportif individual atau kelompok, serta bimbingan yang praktis dengan maksud untuk mengembalikan penderita ke masyarakat. 3

Terapi kerja baik sekali untuk mendorong penderita bergaul lagi dengan orang lain, perawat dan dokter. Maksudnya supaya ia tidak mengasingkan diri lagi, karena bila ia menarik diri ia dapat membentuk kebiasaan yang kurang baik. Dianjurkan untuk mengadakan permainan atas latihan bersama. Pemikiran atau falsafah atau kesenian bebas dalam bentuk melukis bebas atau bermain musik bebas, tidak dianjurkan sebab dapat menambah otisme. Bila dilakukan juga harus ada pemimpin dan ada tujuan yang lebih dulu sudah ditentukan. 3

Perlu juga diperhatikan lingkungan penderita. Bila mungkin diatur sedemikian rupa sehingga ia tidak mengalami stres terlalu banyak. Bila mungkin sebaiknya ia dikembalikan ke pekerjaan sebelum sakit, dan itu tergantung pada kesembuhannya apakah tanggungjawabnya dalam pekerjaannya itu akan penuh atau tidak. 3

2.4

Lobotomi Prefrontal

Dapat dilakukan bila terapi lain secara intensif tidak berhasil dan bila penderita sangat mengganggu lingkungannya. 3

3.

KESIMPULAN

Gangguan jiwa berat-skizofrenia-yang ditandai dengan ketidakmampuan pasien mengintegrasikan tiga fungsi mental pikiran, perasaan, dan tingkah laku. Bila tidak mendapat pengobatan yang tepat atau adekuat dan terlalu cepat berhenti, besar kemungkinan akan kambuh dan menjadi menahun. Jika terapi dilakukan sedini mungkin, maka prognosisnya akan lebih baik.

Pengobatan skizofrenia bersifat multidimensional, terdiri dari terapi somatik (psikofarmaka dan ECT) dan terapi psikososial (psikoterapi individual, terapi perilaku, terapi berorientasi keluarga dan terapi kelompok). Pada terapi psikofarmaka, psikofarmaka utama yang dipergunakan adalah antipsikotik, baik yang bersifat tipikal maupun atipikal. Pengobatan skizofrenia terdiri dari 3 fase, yaitu fase akut, fase stabilisasi dan fase stabil. Pengobatan fase akut berlangsung selama minimal 6 minggu, fase stabilisasi pengobatannya harus dipertahankan selama minimal 6 bulan untuk mencegah terjadinya relaps, dan pengobatan fase stabil dipertahankan minimal 1 tahun sampai seumur hidup tergantung pada episode skizofrenia pasien.

Pemberian dosis obat pada terapi skizofrenia dilakukan penaikan dosis secara perlahan sampai mencapai dosis efektif pada fase akut dan dosis optimal pada fase stabilisasi, yang kemudian di turunkan secara perlahan sampai mencapai dosis efektif terkecil pada fase stabil. Pengobatan pada fase stabil dan stabilisasi dapat berbentuk medikasi oral atau depot.

DAFTAR PUSTAKA

1. Resna L: Tinjauan Klinis dan Aspek Farmakoterapi Neuroleptik pada Penderita Skizofrenia Anak, Majalah Psikiatri Jiwa, Juni 2001, XXXIV, No. 2: 141-160.

2. Muslim R: Buku Saku Diagnosis Gangguan Jiwa, Rujukan Ringkas dari PPDGJ III, Jakarta, 2001: 46.

3. Maramis WF: Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa, Airlangga University Press, Surabaya, 1994: 215-234.

4. Kaplan HI, Sadock BJ, Grebb JA: Sinopsis Psikiatri (Edisi Bahasa Indonesia), Edisi II, Jilid I, Jakarta, Binarupa Aksara, 1997: 695-6, 723-9.

5. Muslim R: Panduan Praktis Penggunaan Klinis Obat Psikotropik, Edisi III, Jakarta, 2001: 14-22.

6. Kaplan HI, Sadock BJ, Grebb JA: Sinopsis Psikiatri (Edisi Bahasa Indonesia), Edisi VII, Jilid II, Jakarta, Binarupa Aksara, 1997: 374-5, 571-7.

7. Kaplan HI, Sadock BJ: Ilmu Kedokteran Jiwa Darurat (Edisi Bahasa Indonesia), Edisi I, Jakarta, Widia Medika, 1998: 407-413.

8. Ganiswarna SG, Setiabudy R, Suyatna FD, et al: Farmakologi dan Terapi, Edisi IV, Jakarta, Gaya Baru, 1995: 148-162.

9. Winotopradjoko M, Patra K, Hamid TBJ, et al: Informasi Spesialite Obat Indonesia, Edisi Farmakoterapi, Volume XXXIII, Jakarta, PT Anem Kosong Anem, 2000.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ……….. i

KATA PENGANTAR ………. ii

DAPTAR ISI ………iii

1. PENDAHULUAN...1 2. PENATALAKSANAAN SKIZOFRENIA ...2 2.1 Psikofarmakoterapi...2 2.1.1 Prinsip-prinsip Terapetik...3 2.1.2 Fase-Fase Pengobatan ...4 2.1.3 Obat Antipsikotik ...9

2.1.4 Mekanisme Kerja Antipsikotik...10

2.1.5 Profil Efek Samping Antipsikotik...10

2.1.6 Kontra Indikasi Antipsikotik...11

2.1.7 Interaksi Obat ...12

2.1.8 Pemilihan Obat Antipsikotik ...13

2.1.9 Manajemen Efek Samping Antipsikotik...15

2.2 Terapi Elektro-Konvuls ...17

2.3 Psikoterapi dan Rehabilitasi...17

2.4 Lobotomi Prefrontal...18

3. KESIMPULAN...19

DAFTAR PUSTAKA...20

PENATALAKSANAAN

Oleh,

NURAINI SM.

9 7 0 1 0 0 1 0 2

Pembimbing,

Dr. Raharjo Suparto, SpKJ

SMF PSIKIATRI FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2002

PENATALAKSANAAN

Makalah Ini Dibuat Untuk Melengkapi Persyaratan Kepanitraan Klinik Senior di SMF Psikiatri Rumah Sakit Umum Dr. Pirngadi Medan

Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara

Oleh,

NURAINI SM.

9 7 0 1 0 0 1 0 2

Pembimbing,

Dr. Raharjo Suparto, SpKJ

SMF PSIKIATRI FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2002

KATA PENGANTAR

Dengan rasa syukur dan hati lega, penulis telah selesai menyusun paper ini guna memenuhi persyaratan Kepanitraan Klinik Senior di Bagian Psikiatri Rumah Sakit Umum Dr. Pirngadi Medan dengan judul “Penatalaksanaan Skizoprenia”. Paper ini berisi tatacara penatalaksanaan skizofrenia dari segi psikofarmaka, ECT, psikososial dan diulas sedikit tentang obat-obat antipsikotik.

Pada kesempatan ini tak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Raharjo Suparto, SpKJ atas bimbingan dan arahannya selama mengikuti Kepanitraan Klinik Senior di Bagian Psikiatri Rumah Sakit Umum Dr. Pirngadi Medan serta dalam penyusunan paper ini.

Bahwasanya hasil usaha penyusunan paper ini masih banyak kekurangannya, tidaklah mengherankan karena keterbatasan pengetahuan yang ada pada penulis. Kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penlis harapkan guna perbaikan penyusunan paper lain dikemudian kesempatan.

Harapan penulis semoga paper ini dapat bermanfaat dalam menambah pengetahuan serta dapat menjadi arahan dalam mengimplementasikan penatalaksanaan Skizofrenia di masyarakat.

Medan, Oktober 2002