BAB III

ANALISIS KEPENTINGAN INDONESIA DALAM SKEMA REDD+ SEBAGAI UPAYA PENYELAMATAN HUTAN

3.1 Skema REDD+ Sebagai Upaya Penyelamatan Hutan di Indonesia

Mayoritas deforestasi dan degradasi hutan dari komoditas berbasis lahan

yang beresiko merusak hutan terjadi karena adanya dorongan serangkaian

interaksi kompleks dengan beberapa faktor ekonomi, demografi, dan kelembagaan

dasar atau tidak langsung.59

Tingginya tingkat deforestasi di Indonesia disebabkan oleh kegagalan

pengelolaan hutan oleh negara terutama dalam skema Hak Pengusahaan Hutan

(HPH)/Hutan Tanaman Industri (HTI) pada Hutan Produksi (HP), dan pendekatan

ekofasis pengelolaan kawasan konservasi. Kondisi ini diperparah dengan adanya

kebijakan konversi hutan ke pemanfaatan lain, lemahnya penegakan hukum, Selain itu, kondisi geografis dan sebaran penduduk di

Indonesia yang cenderung padat pada daerah dataran rendah terutama daerah

pesisir menjadi sebuah peringatan atas dampak perubahan iklim. Dampak

pemanasan global dan perubahan iklim saat ini mulai dirasakan oleh Indonesia,

seperti anomali cuaca ekstrim dengan frekuensi besar dan gejala-gejala alam yang

berimplikasi pada bencana alam dan berdampak langsung kepada masyarakat.

59

birokrasi yang korup, dan persoalan kemiskinan60

Sementara undang-undang pemerintahan desa yang sentralistik membunuh

sistem pemerintahan berbasis adat dan pengetahuan lokal. Kedua undang-undang

tersebut menjadi malapetaka besar bagi masyarakat adat/lokal. Tak terhindarkan . Sisi lainnya juga dipengaruhi

kebijakan konversi hutan ke pemanfaatan lain, persoalan kemiskinan, penegakan

hukum yang lemah dan birokrasi korup. Penguasaan hutan oleh negara cenderung

terlihat lemah terutama pada pengelolaan hutan produksi yang masih didominasi

oleh korporasi. Dalam hal ini bisa dinilai negara belum berhasil dalam pengusaan

dan pengelolaan hutan demi kesejahteraan rakyat.

Sebagian besar masyarakat Indonesia mengambil hasil hutan sebagai

kebutuhan sehari-hari disamping sebagai kebutuhan produksi. Hutan menjadi

bagian yang tidak terpisahkan terkhusus masyarakat yang tinggal disekitarnya,

disisi lain hutan memiliki fungsi ekonomi, budaya dan sosial. Namun harmonisasi

tersebut mulai sirna sejak keluarnya UU Pokok Kehutanan No. 5 Tahun 1967 dan

menerapkan sistem pemerintahan desa berdasarkan UU No. 5 Tahun 1979 tentang

Pemerintahan Desa. UU Pokok Kehutanan secara tegas membatasi akses masyarakat di

kawasan hutan dikuatkan dengan TGHK yang juga menghapus tenurial adat, kemudian

kebijakan pembersihan tanaman bawah pada pemeliharaan tinggal (HPH), termasuk

membunuh tanaman obat-obatan dan rotan.

60

masyarakat di dalam hutan yang dulunya memiliki sumberdaya ekonomi dan

otonom secara politik menjadi semakin marginal dan miskin61

REDD+ merupakan skema mitigasi perubahan iklim yang dibicarakan

dalam perundingan antar negara di UNFCCC (United Nations Framework

Convention on Climate Change atau Konvensi PBB mengenai Perubahan

Iklim). Perundingan UNFCCC telah menetapkan REDD+ menjadi salah satu

instrumen untuk membantu dunia mencapai tujuan konvensi perubahan iklim

yakni stabilisasi GRK (Gas Rumah Kaca) pada taraf yang tidak mengancam

keselamatan manusia.

Perdebatan isu perubahan iklim dunia yang tidak lepas dari sektor

kehutanan, skema REDD hadir sebagai salah satu upaya penurunan emisi

sekaligus pengentasan kemiskinan. REDD merupakan pengurangan emisi dari

kegiatan deforestasi dan degradasi hutan berbasis pasar yang dilakukan di negara tropis

berkembang dengan insentif ekonomi dengan tidak memisahkan kedaulatan negara.

Sedangkan REDD+ hanya mengalami penambahan pengurangan emisi yang juga

memperhitungkan penyerapan karbon dari areal konservasi, pengelolaan hutan

berkelanjutan dan kegiatan peningkatan penyerapan karbon.

62

61

Ibid. Hal 10

62

Laurens Bakker dan Yanti Fritikawati. 2014. Permasalahan Kehutanan di Indonesia Dan Kaitannya Dengan Perubahan Iklim Serta REDD+. Yogyakarta: Pohon Cahaya. Hal 1

Secara sederhama REDD atau yang dimaksud dengan

REDD+ menawarkan sebuah mekanisme pelestarian hutan untuk menambah

tutupan hutan sebagai solusi menyerap sekaligus mencegah pelepasan emisi.

juga masih menjadi perbincangan nasional khususnya di Indonesia. Skema

REDD+ ini tidak hanya diperdebatkan pada sisi konsepnya namun juga pada

aspek hukum dan kebijakan yang mencegahnya menjadi sebuah instrumen baru

sebagai sebuah instrumen pembangunan yang ekstraktif-eksploitatif terhadap

sumberdaya alam khususnya sektor kehutanan.

Pasca COP 16, REDD+ berkembang sangat kaya ke dalam banyak

isu. Hal ini disebabkan karena REDD+ tidak lagi semata-mata membahas

isu pengurangan emisi tapi mencakup banyak agenda kehutanan, termasuk

antara lain tata kelola, hak asasi manusia dan demokratisasi.63

63

Ibid. Hal 6

Melihat pada

keputusan paragraf 72 COP 16 , isu sosial menjadi salah satu prasyarat suksesnya

skema REDD+, setidaknya ada dua aspek sosial dalam REDD+ seperti yang

disinggung pada bab sebelumnya yaitu safeguards dan benefit.

“Keputusan COP 16 Paragraf 72: Juga meminta negara-negara

berkembang, ketika mengembangkan dan menerapkan strategi maupun

rencana aksi nasional mereka, untuk mengatasi antara lain pemicu

deforestasi dan degradasi hutan, penguasaan tanah (land tenure), tata

kelola kehutanan, pertimbangan gender dan kerangka pengaman

(safeguards) sebagaimana disebut dalam paragraf 2 lampiran I keputusan

ini, memastikan partisipasi penuh dan efektif dari pemangku kepentingan

Kerangka pengaman (safeguards) ini dibuat untuk mencegah kerugian

pada beberapa kelompok seperti komunitas masyarakat dan perempuan, selain itu

juga agar skema REDD+ mendorong penguatan komunitas dan pemenuhan

hak-hak mereka. REDD+ bagi Indonesia tidak semata-mata tentang emisi karbon dan

sektor hutan saja – beyond carbon, not only forests. REDD+ adalah tentang

perbaikan tata kelola hutan dan gambut yang lebih baik, demi kesejahteraan

masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan pertumbuhan yang berkelanjutan.64

Penyelamatan hutan melalui skema REDD+ sebagai upaya efektif dalam

mengatasi perubahan iklim dengan alasan hutan mampu menyimpan dan

menyerap karbon dan tempat hidup bagi 1,2 juta masyarakat lokal diseluruh

dunia.65

Rencana strategis Kementerian Kehutanan 2010 – 2014 menetapkan arah

pembangunan kehutanan yang lestari untuk kesejahteraan masyarakat yang Indonesia menjadi salah satu negara yang tanggap dengan isu REDD+,

dapat dilihat dari dukungan Presiden RI ke-6 pada pertemuan G20 di Duisberg,

Amerika Serikat tahun 2009 akan mengurangi emisi sebanyak 21 persen dengan

komposisi 41 persen dana sendiri dan sisanya dari hibah luar negeri. Penguatan

kelembagaan untuk mendukung REDD+ juga diatur dalam Permenhut No. 36

Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau

Penyimpanan Karbon Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung.

64

Lihat: Forest Watch Indonesia. Membumikan Proyek Dunia Melihat dari Dekat Demonstration

Activity (DA) REDD+ (Bogor, Oktober 2014) diunduh dari

18 Februari 2017 pukul 12.00 WIB

65

berkeadilan melalui delapan aspek prioritas pembangunan diantaranya

pemantapan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung

daerah aliran sungai (DAS), pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran

hutan, konservasi keanekaragaman hayati, Revitalisasi pemanfaatan hutan dan

industri kehutanan, pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan, mitigasi dan

adaptasi perubahan iklim sektor kehutanan serta penguatan kelembagaan

kehutanan.

3.2 Faktor-faktor Keterlibatan Indonesia Dalam Skema REDD+

A. Tata Kelola Hutan yang Lemah

Pengelolaan hutan di Indonesia mengalami banyak perubahan sejak masa

pra kolonial, masa kemerdekaan dan masa pasca reformasi. Pada masa pra

kolonial, penguasaan atas hutan masih dipegang oleh raja dan penggunaannya

masih sebatas kebutuhan sehari-hari. Memasuki masa pendudukan Belanda,

sumber daya hutan mulai dilirik sebagai komoditi yang memiliki nilai ekonomi

untuk diperdagangkan dan membentuk organisasi pengelolaan hutan dibawah

naungan VOC dengan menjamin keberlangsungan dan kelestarian hutan.

Memasuki masa pendudukan kolonial Jepang, pengelolaan hutan semakin

berantakan karena sumber daya hutan digunakan secara mutlak untuk mendukung

kepentingan Jepang pada perang Asia Timur Raya pada posisi melawan pihak

Setelah masa pendudukan Jepang dan memasuki masa kemerdekaan

penguasaan hutan masuk dalam tiga era yaitu orde lama, orde baru dan reformasi.

Pada masa orde lama pengelolaan hutan masih mengikuti sistem warisan Belanda

karena saat itu pemerintah masih berbenah persoalan kehidupan bernegara. Masa

orde baru justru meletakkan posisi hutan sebagai modal dasar pembangunan

dengan model mengeksploitasi hutan sebagai sumber keuntungan. Pengelolaan

pada sektor kehutanan mulai mendapat perhatian kembali memasuka era

reformasi, pada era reformasi yang dimulai pada tahun 1998 ditandai dengan

diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah dan UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang

menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967.66

Seluruh sumberdaya alam yang dikuasai negara, yaitu hutan, laut, maupun

sumber-sumber perairan lainnya, terus mengalami degradasi dengan pola

yang sama, yaitu disebabkan oleh lemahnya kapasitas pemerintah dalam

mengatur dan memanfaatkan sumberdaya alam tersebut.

Model Kesatuan

Pengelolaan Hutan (KPH) sebenarnya sudah mulai dikerjakan pada masa

pemerintahan kolonial Belanda, namun kembali diwujudkan pada masa reformasi.

67

66

Lihat: Gamin. 2014. Disertasi: Resolusi Konflik Dalam Pengelolaan Hutan Untuk Mendukung Implementasi REDD+. Institut Pertanian Bogor. Hal. 16

67

Hariadi Kartodihardjo dan Jhamtani. 2006. Politik Lingkungan dan Kekuasaan di Indonesia. Jakarta: Equinox. Hal. 12

Kelemahan untuk

menimbulkan perdebatan.68

Dalam konteks tata kelola hutan, akses terhadap data dan informasi

kehutaan yang akurat merupakan hal yang sangat penting. Data dan informasi

tidak hanya dibutuhkan oleh pemangku kebijakan untuk melaksanakan tahapan

pengambilan keputusan dalam pengelolaan hutan secara benar tetapi juga

sebagai penghubung bagi kepentingan masyarakat dan publik luas dalam

melakukan fungsi kontrol dan pengawasan.

Tingginya laju deforestasi dan besarnya degradasi

maupun kondisi aktual hutan alam tersisa, merupakan informasi yang sulit

diperoleh secara mudah dan detil.

69

Kelemahan implementasi tata kelola hutan yang dijalankan

pemerintah, secara tidak langsung telah menyediakan ruang terjadinya

praktik-praktik yang korup.

Permasalahan ini sering

mengakibatkan perumusan kebijakan hutan tidak menjadi solusi dalam

menyelesaiakan persoalan-persoalan di level mendasar.

70

Sistem hukum, politik dan ekonomi yang korup dan

tidak transparan, yang menganggap sumberdaya hutan sebagai sumber

pendapatan dan keuntungan semata, telah memberikan kontribusi besar terhadap

kerusakan hutan Indonesia.71

68

Hariadi Kartodihardjo.2014. Alih Fungsi dan Kerusakan Hutan Negara: Persoalan Empiris dan Struktural. Hal 28

69

Ibid. Hal 32

70

Lembar Informasi FWI. 2014. Hutan Indonesia Yang Tergerus Terus. Bogor: Forest Watch Indonesia. Hal. 2

71

Op.Cit. FWI. Hal. 21

bagi pelaku kehutanan yang mencoba meraup keuntungan dengan

mengeksploitasi sumber daya hutan secara berlebihan.

a. Kondisi Hutan Alam yang Tersisa

Secara hukum hutan negara seolah-olah dapat dipertahankan dengan

luas dan fungsi yang sangat besar, namun secara de facto tidak

menunjukkan hal yang seharusnya. Berdasarkan perkembangan pengukuhan

kawasan sampai dengan April 2011, luas kawasan hutan dan perairan

seluruh Indonesia adalah 130,68 juta Ha dan sampai dengan tahun 2010,

realisasi tata batas mencapai 74,67% atau sekitar 222.452 Km dan

hutan negara yang telah ditetapkan seluas 14,24 juta Ha.72

72

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional

Dari luas

kawasan hutan negara tersebut dengan kondisi semua fungsi hutan terdapat

hak-hak pihak ketiga berupa izin-izin tambang dan kebun kelapa sawit,

hutan adat atau hutan/lahan hak perorangan. Pada kenyataan, keadaaan

tutupan hutan yang berada di dalam kawasan hutan negara, selalu

berkurang dari tahun ke tahun.

Sampai dengan tahun 2013, luas tutupan hutan hanya tersisa 82 juta

hektar atau berkisar 46% dari luas total daratan Indonesia atau 62,6 % dari

total kawasan hutan. Kondisi kawasan hutan yang tersisa berdasarkan

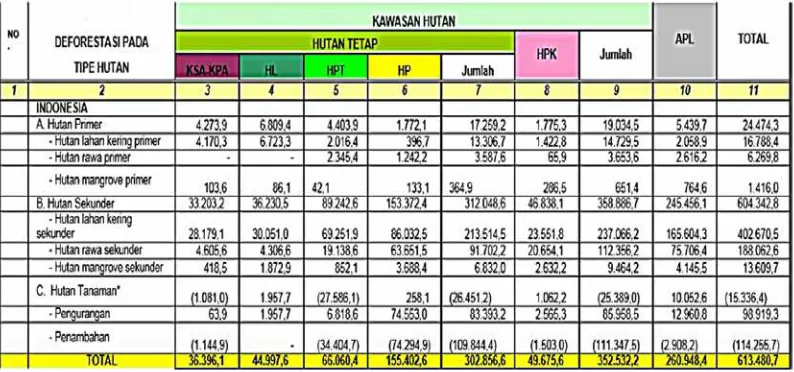

Tabel 3.1 Kondisi Tutupan Hutan Alam Indonesia Tahun 2009 dan 2013

Pulau Luas Daratan (Ha)

Tutupan Hutan 2009 (Ha)

Tutupan Hutan 2013 (Ha)

Sumatera 46.616 12.610 11.344

Jawa 12.743 1.002 675

Bali Nusa 7.137 1.350 1.188

Kalimantan 53.099 28.146 26.604

Sulawesi 18.297 9.119 8.928

Maluku 7.652 4.577 4.335

Papua 34.632 30.006 29.413

Total 180.177 87.074 82.487

Sumber: Diolah dari Forest Watch Indonesia, 2014

Jika dilijhat berdasarkan provinsi, lebih dari setengah kawasan hutan

alam Indonesia pada tahun 2013 tersebar pada tiga provinsi saja, yaitu

yang masih memiliki tutupan hutan terluas Provinsi Papua dengan luasan

sekitar 25 persen dari luas hutan Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur

sekitar 15 persen, Provinsi Papua Barat sekitar 11 persen, Provinsi

Kalimantan Tengah sekitar 9 persen, Provinsi Kalimantan Barat sekitar 7

persen, 5 persen di Provinsi Sulawesi Tengah sekitar 5 persen, Provinsi

Aceh sekitar 4 persen, dan Provinsi Maluku sekitar 3,2 persen.73

Keusakan hutan yang berdampak pada hilangnya tutupan hutan secara

drastis dan berkelanjutan mulai terjadi di Indonesia sejak tahun 1970-an,

ketika korporasi pengusahaan hutan diberikan akses kemudahan oleh

pemeritah Indonesia melakukan ekspolrasi dan ekspoitasi hutan dalam skala

komersil. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, pada periode 1985-Sementara itu, kebijakan penundaan pemberian izin baru dan

penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut sebagai

upaya menyeimbangkan dan menyelaraskan pembangunan ekooomi, budaya

dan lingkungan serta upaya penurunan emisi gas rumah kaca melalui

penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, sudah berjalan 3

tahun dari 4 tahun yang direncanakan. Namunn faktanya, pemerintah

belum berhasil melindungi hutan alam Indonesia melalui tata kelola di

sektor kehutanan.

b. Hilangnya Hutan yang Berkelanjutan

73

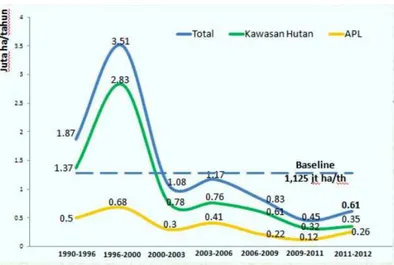

1997 pengurangan luas hutan di Indonesia adalah sebesar 22,46 juta

ha atau sebesar 1,87 juta Ha/tahun.74 Akan tetapi pada periode

1997-2000 meningkat tajam menjadi 2,84 juta ha/tahun. Sedangkan data

berdasarkan citra SPOT Vegetation didapatkan angka pengurangan

penutupan berhutan sebesar 1,08 juta ha/tahun (periode 2000-2005). Data

penghitungan deforestasi Indonesia periode 2003-2006 menggunakan citra

Landsat 7ETM+ menghasilkan angka deforestasi Indonesia sebesar 1,17

juta Ha/tahun. Data terakhir penghitungan deforestasi Indonesia periode

2006 - 2009 menghasilkan angka deforestasi Indonesia sebesar 0,83 juta

Ha/tahun.75

Laporan FAO (Food and Agriculture Organization) pada tahun 2007

dalam buku State of The World’s Forests melaporkan laju kerusakan

Indonesia dalam kurun waktu 2000 hingga 2005 mencapai 1,87 juta Ha dan

menempatkan Indonesia dalam urutan kedua dari sepuluh negara dengan

laju deforestasi tertinggi di dunia. Sementara itu, Forest Watch Indonesia

mencatat dalam periode 2000 hingga 2009, laju kerusakan hutan berkisar

1,5 juta Ha. Peneliti dari University of Maryland juga mengungkapkan

Indonesia kehilangan tutupan hutan sebesar 15,8 juta Ha antara tahun 2000

74

Op.Cit. FWI. Hal. 5

75

dan 2012, peringkat kelima di belakang Rusia, Brasil, Amerika Serikat,

dan Kanada dalam hal hilangnya hutan.76

Kementerian Kehutanan dalam dokumen Rencana Kerja Kementerian

Kehutanan (RKTN) tahun 2014 menyebutkan hal yang berbeda, laju

deforestasi dan degradasi hutan pada periode 2009 – 2011 justru menurun

drastis. Kementerian Kehutanan menyatakan laju deforestasi hanya pada

angka 450 ribu Ha dibanding pada tahun 1998 – 2000 pada angka 3,5 juta

Ha. Dalam siaran pers Kementerian Kehutanan tahun 2014, menjelaskan

pada periode 2011 – 2012 laju deforestasi di Indonesia berada pada 613

ribu Ha.77

Gambar 3.1 Laju Deforestasi Periode 2011 – 2012 oleh Kementerian Kehutanan

Sumber: Diolah dari Kementerian Kehutanan, 2014

77

Temuan tersebut berbeda dengan laporan Forest Watch Indonesia

yang menyatakan bahwa laju deforestasi masih tinggi hingga tahun 2013

mengingat sejak 2011 pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan

moratorium pemberian izin baru. Laju deforestasi periode 1990 – 2012 oleh

Kementerian Kehutanan bisa dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 3.2 Laju Deforestasi Indonesia periode 1990 – 2012, Kementerian Kehutanan

Sumber: Diolah dari Kementerian Kehutanan, 2014

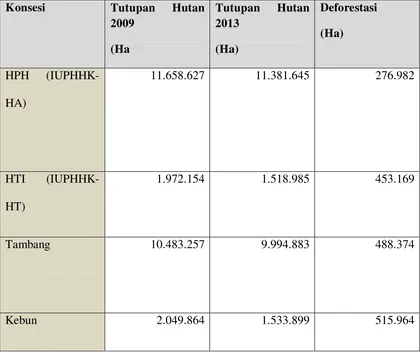

Penyebab deforestasi sendiri dibagi dalam dua kelompok yaitu

penyebab langsung (direct causes) dan penyebab tidak langsung (undirect

causes). Penyebab tidak langsung disebabkan oleh tata kelola kehutanan

yang lemah serta mendorong kerusakan sumberdaya hutan. Peralihan

kerusakan sumberdaya hutan. Perubahan peruntukan lahan hutan dan lahan

gambut menjadi HTI dan kebun, serta konsesi tambang menjadi

penyumbang terbesar deforestasi. Deforestasi juga terjadi tidak hanya pada

areal konsesi tetapi juga diluar areal konsesi hutan. Hal itu dapat dilihat

pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.2 Luas Tutupan Hutan 2009, Tutupan Hutan 2013, dan Deforestasi 2013 di Dalam Konsesi

Konsesi Tutupan Hutan

2009 (Ha

Tutupan Hutan 2013

(Ha)

Deforestasi (Ha)

HPH

(IUPHHK-HA)

11.658.627 11.381.645 276.982

HTI

(IUPHHK-HT)

1.972.154 1.518.985 453.169

Tambang 10.483.257 9.994.883 488.374

Tutupan Hutan di Areal Tumpang Tindih Konsesi HPH, HTI, Tambang dan Kebun

7.793.425 7.209.264 584.161

Diluar Areal

konsesi

53.117.264 50.848.604 2.268.660

Total 87.074.590 82.487.281 4.587.309

Sumber: Diolah dari Analisis Citra Setalit ETM+7, Forest Watch Indonesia 2015

Penyebab langsung kerusakan hutan dan deforestasi diantaranya

konversi hutan alam menjadi tanaman tahunan, konversi hutan alam

menjadi lahan pertanian eksplorasi dan eksploitasi industri ekstraktif pada

kawasan hutan (batubara, migas, geothermal), pembakaran hutan dan

lahan, dan konversi untuk transmigrasi dan infrastruktur lainnya.

Sementara itu, kelemahan tata kelola hutan juga memberikan celah

terjadinya praktik korupsi. Dari sisi yang tidak jauh berbeda, ketiadaan

transparansi, adanya praktik korupsi, kurangnya partisipasi publik dan

penggunaan persepsi bahwa sumberdaya hutan hanyalah digunakan sebagai

alat mendapatkan keuntungan menjadi penyumbang terbesar deforestasi di

Indonesia. Sejauh ini, lemahnya peran dan kapasitas pemerintah dalam

menjalankan fungsi pengawasan menjadi ruang bagi para pelaku perusak

hutan yang memanfaatkan situasi dengan melakukan eksploitasi baik

Tingginya deforestasi dan degradasi hutan di Indoneisa, menjadikan

negara ini sebagai salah satu penyumbang emisi rumah kaca. Penyebabnya

berasal dari aktivitas perubahan penggunaan hutan dan lahan atau yang

dikenal dengan LULUCF (land use, land-use change and forestry).

Memang masih ada faktor lain yang mempengaruhi terjadinya deforestasi,

namun tidak bisa diingkari bahwa kelemahan tata kelola hutan yang tidak

baik mempercepat proses kehancuran hutan di Indonesia.

Peningkatan ekspansi kebun kelapa sawit dengan model konversi

hutan alam menjadi HTI. Laporan CIFOR pada tahun 2013 setidaknya

empat juta hektar kebun kelapa sawit produktif yang ada saat ini,

diperkirakan berasal dari hasil deforestasi.78 Kebijakan pemerintah untuk

mendorong perluasan kebun kelapa sawit memberikan sinyal bagi korporasi

sawit dengan pertimbangan ekonomi tetapi tidak mempertimbangkan nasib

hutan. Laporan Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian

Republik Indonesia pada tahun 2015 luas lahan kebun kelapa sawit baik

yang diolah oleh perorangan, perusahaan dan milik negara mencapai 11,3

juta Ha.79

Bahkan banyak pembukaan usaha kebun kelapa sawit oleh

perusahaan yang belum mendapat izin pelepasan kawasan dari Kementerian

Kehutanan dengan bermodalkan izin lokasi dari Bupati di daerah terebut.

Diiakses pada tanggal 3 Maret 2017

79

Penyebab langsung kerusakan hutan dan deforestasi diantaranya

konversi hutan alam menjadi tanaman tahunan, konversi hutan alam

menjadi lahan pertanian eksplorasi dan eksploitasi industri ekstraktif pada

kawasan hutan (batubara, migas, geothermal), pembakaran hutan dan

lahan, dan konversi untuk transmigrasi dan infrastruktur lainnya. Jumlah

pelepasan kawasan hutan menurut Kementerian Kehutanan pada periode

2004 – 2016 mencapai 2,346 juta Ha80

Aktifitas pertambangan juga, ikut berperan dalam pengrusakan

sumberdaya hutan melalui skema pinjam pakai kawasan hutan. Ekspansi

pertambangan di areal hutan negara tidak hanya pada hutan produksi, tetapi

juga tumpang tindih pada areal hutan lindung sebesar 3,8 juta Ha.

Kesempatan bagi pemerintah untuk melestarikan kawasan hutan terkhusus

hutan lindung sepertinya tidak mendapat kerja positif. Pemerintah

cenderung melihat sisi ekonomi dibanding ekologi dengan harapan

mendapat keuntungan besar bagi pemangku kepentingan sehingga membuat

proses pengeluaran izin konsesi pertambangan tergesa-gesa. Tidak jarang

ditemui keuntungan dari rente dari sumberdaya alam ini kemudian dengan deksripsi sebanyak 2,30 juta

Ha diperuntukkan perkebunan dan hampir 95 persennya untuk pelepasan

kawasan kebun kelapa sawit.

80

dipergunakan oleh elit politik untuk membiayai mereka dalam kompetisi

politik.81

Kebakaran hutan yang marak terjadi setiap tahun di Indonesia sering

sekali dianggap sebagai aktivitas/siklus alami, namun kemudian menjadi

pertimbangan adanya kemungkinan kalau kebakaran hutan juga dipicu oleh

faktor kesengajaan, misalnya untuk berburu hewan liar dan pembukaan

lahan peruntukan perkebunan atau biasa disebut pembakaran hutan.

Kebakaran hutan menjadi penyumbang terbesar laju deforestasi. Bahkan

lebih besar dibanding konversi lahan untuk pertanian dan illegal logging.82

Di Indonesia, 99% kejadian kebakaran hutan disebabkan oleh aktivitas

manusia baik sengaja maupun tidak sengaja. Hanya 1% diantaranya yang

terjadi secara alamiah. Sejak era tahun 1980-an pembukaan lahan

perkebunan kelapa sawit dan Hutan Tanaman Industri diduga menjadi

penyebab utamanya.83

Deforestasi dan degradasi hutan masih berlangsung hingga saat ini di

Indonesia, terjadi karena pemerintah masih megandalkan untuk memenuhi

kebutuhan pembangunan. Hasil hutan diambil dan sebagian lagi dikonversi

menjadi hutan tanaman dan perkebunan untuk mendorong industri pulp dan kertas 3.3 Kepentingan Indonesia Pada Skema REDD+

A. Sebagai Kerangka Ekonomi Politik

81

Indonesia Corruption Watch. 2013. Menguras Bumi Merebut Kursi, Patronase Politik-Bisnis Alih Fungsi Lahan: Studi Kasus dan Rekomendasi Kebijakan. Jakarta. Hal. 29

82

83

atau minyak sawit beserta industri hilirnya sehingga pemerintah memperoleh

insentif dari proses tersebut. Kebijakan pemerintah yang bergantung pada sektor

pengolahan sumberdaya alam dapat dilihat nota keuangan APBN tahun 2010,

dalam dokumen tersebut tercatat pemasukan negara bukan pajak (PNBP) 73,9

persennya masuk dari sumberdaya alam

Indonesia terus mendorong upaya menaikkan pemasukan negara meskipun

dengan mengorbankan hutan. Selain itu, tingginya permintaan pasar juga

mendorong pemerintah mengekspansi perkebunan moonokultur yang juga

mengorbankan hutan melalui skema pelepasan hutan. Konsep komoditas

monokultur merupakan indikasi bahwa pemerintah Indonesia menganut

pendekatan sektoral. Artinya, prioritas produksi diberikan pada komoditas yang

laku di pasar, dan dengan demikian, harus dihasilkan sesuai dengan spesifikasi

volume, mutu, dan waktu tertentu.84

Ketergantungan Indonesia pada sumberdaya alam untuk mendongkrak

ekonomi domestik terkhusus sektor kehutanan mendorong lahirnya kebijakan

yang cenderung menggerus kawasan hutan, adapun kebijakam tersebut

diantaranya85

1. Keringanan pajak. Pada tahun 2008, pemerintah menerbitkan instrumen

hukum pemberian keringanan pajak bagi pemodal dalam bidang

tertentu (termasuk kehutanan) dan di daerah tertentu: Peraturan :

84

Kartodihardjo, H. dan Jhamtani, H. 2006. Politik lingkungan dan kekuasaan di Indonesia (Environmental politics and power in Indonesia). Jakarta: Equinox. Hal. 18

85

Pemerintah No. 1/2007, yang diubah dengan Peraturan Pemerintah No.

62/2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 1/2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang‑Bidang

Usaha Tertentu dan/atau di Daerah‑Daerah Tertentu. Peraturan ini

memberikan keringanan pajak sebesar 30% atas laba bersih dari jumlah

yang diinvestasikan selama enam tahun, atau sebesar 5% setiap tahun.

Menteri Perindustrian mengumumkan pada 2009 bahwa peraturan

tersebut akan direvisi agar mencakup hasil hutan, semen, makanan,

produk pertanian, pulp dan kertas, bahan kimia, galangan kapal, dan

logam.

2. Izin pertambangan pada hutan lindung. Pada tahun 2008, pemerintah

menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 2/2008 tentang Jenis dan Tarif

atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berasal dari

Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar

Kegiatan Kehutanan, yang mencakup pemanfaatan hutan lindung untuk

pertambangan terbuka. Pemberian izin untuk pertambangan terbuka

pada hutan lindung mencerminkan dengan jelas kecenderungan yang

mengutamakan kepentingan ekonomi di atas kepedulian pada

pelestarian lingkungan dan ekologi

3. Pembangunan lumbung pangan dan energi. Peraturan Pemerintah No.

18/2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman mengatur tentang wilayah

produksi pangan terpadu yang meliputi pertanian, perkebunan, dan

peternakan di satu kawasan yang luas dan datar (kawasan ekonomi

khusus). Sebagai langkah awal, pemerintah menetapkan Kabupaten

Merauke sebagai kawasan pengembangan lumbung pangan yang

berpotensi karena memiliki 1,6 juta Ha lahan datar. Namun, kebijakan

ini diragukan sebagai kebijakan ketahanan pangan murni mengingat

hampir setengah dari luas hak pengusahaan yang diberikan adalah

untuk HTI. Peraturan Pemerintah ini memungkinkan pemodal,

termasuk asing, untuk berinvestasi dan menguasai hingga 10.000 Ha

untuk jangka waktu 35 tahun, dengan kemungkinan perpanjangan kali

pertama selama 35 tahun dan perpanjangan kedua selama 25 tahun. Hal

ini selanjutnya memungkinkan pemerintah untuk memberikan insentif

fiskal bagi rencana pembangunan prasarana yang termasuk dalam

biaya investasi berupa keringanan pajak penghasilan, pembebasan

pajak, pengurangan pajak pembangunan, keringanan pajak/retribusi

daerah, dan pembebasan dari pajak pertambahan nilai maupun insentif

bea dan cukai, seperti penangguhan bea masuk, pembebasan tarif, dan bea masuk yang lebih rendah. Insentif non‑fiskal mencakup

penyederhanaan proses perizinan dan imigrasi.

4. Pengembangan bahan bakar nabati (biofuel). Program ini diluncurkan

pada tahun 2006 dengan diterbitkannya Instruksi Presiden No. 1/2006

Bahan Bakar Lain. Untuk melaksanakan program ini, pemerintah

membentuk Tim Nasional Pengembangan Bahan Bakar Nabati.

Program bahan bakar nabati tersebut disambut baik oleh kalangan

pengusaha, yang menunjukkan minat mereka untuk berinvestasi pada

sektor ini—kelapa sawit, jagung, singkong, tebu, dan minyak jarak.

Namun, program ini belum berjalan secepat yang diharapkan, terutama

karena insentif pasar yang kurang mendukung. Sebagai contoh, harga

bahan bakar nabati di pasar dalam negeri tidak dapat bersaing dengan

minyak sawit dalam bentuk minyak goreng.

5. Pembukaan lahan untuk kelapa sawit. Untuk mendukung program

pengembangan bahan bakar nabati dan karena harga CPO yang

tergolong tinggi di pasar dunia, pada tahun 2007 Menteri Pertanian

menerbitkan Peraturan No. 26/ Permentan/OT.140/2/2007, yang

menyatakan bahwa untuk perkebunan kelapa sawit di Provinsi Papua

dapat dicadangkan lahan seluas dua kali lipat dari 100.000 ha (Guerin

2007). Peraturan Menteri Pertanian ini diikuti oleh Keputusan Menteri

Kehutanan No. P.22/Menhut‑II/2009, yang memberikan landasan

hukum bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk memiliki

hingga 100.000 Ha atau bila di Papua, sampai 200.000 Ha lahan. Sewa

dan ganti rugi yang sangat rendah telah menimbulkan masalah keadilan

dan mengancam mata pencarian masyarakat yang hutannya terkena

(kesempatan untuk memperoleh pendapatan) atas tanah yang

‘digadaikan’ sebagai perkebunan kelapa sawit selama 35 tahun.

Sebagai salah satu sumber kekayaan Indonesia, hutan selalu menjadi ajang

kontestasi sejak dulu. Berbagai upaya penguasaan dan metode pendekatan yang

berganti-ganti dilakukan oleh beberapa pihak tertentu yang memiliki kepentingan

atas penguasaan hutan. Pemerintah Indonesia pada masa Presiden SBY pada

tahun 2011 di Jakarta menyapaikan sikap mengenai REDD sebagai berikut:

“REDD+ adalah salah satu contoh mekanisme baru untuk

mengelola sumberdaya alam Indonesia tanpa harus mengabaikan

industri-industri yang vital bagi ekonomi. Hal ini adalah strategi

berkelanjutan yang dibutuhkan untuk mempertahankan pertumbuhan

ekonomi, mendorong sumberdaya manusia, memastikan keadilan

sosial, dan pada saat yang sama mencapai target pengurangan emisi

karbon kita.”86

Diskusi REDD+ sebagai sebuah strategi pembangunan ekonomi

berkelanjutan adalah diskursus yang coba diarusutamakan para pihak pendukung

REDD+. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang

Kesejahteraan Rakyat, UKP4, dan Satuan Tugas REDD+, menargetkan

pendapatan penjualan emisi karbon sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat per

tahun, jika karbon dihargai 10 dolar Amerika Serikat per ton karbon ekuivalen

86

Lihat:

dan tingkat pengurangan emisi sebesar 200 metrik ton per tahun pada fase jangka

pendek dalam kurun waktu 2010 - 2012. 87

Sementara untuk fase jangka panjang dalam kurun waktu 2012 – 2020

diperkirakan sebesar 20 miiar dolar Amerika Serikat per tahun. Angka tersebut

tentu menjadi pemikat bagi banyak pihak untuk menjadikan REDD+ sebagai

mekanisme mitigasi kunci perubahan iklim di Indonesia. Namun jika melihat

gambar 3.3 dibandingkan dengan pendanaan subsidi sektor hutan secara global,

subsidi terhadap bahan bakar hayai dan bahan bakar fosil masih jauh dari harapan,

sehingga pola-pola penyelamatan hutan sering menjadi pilihan kedua.

Rasionalitas karbon ekonomi ini membuka jalan bagi bentuk-bentuk pengetahuan

saintifik baru yang menerjemahkan jasa ekosistem hutan dalam satuan ekonomi.

88

Pesatnya perkembangan teknologi dalam memantau areal tutupan hutan

melalui teknik pencitraan satelit telah mengubah tata kelola hutan secara global.

Teknik pencitaarn satelit ini secara sistematis mempermudah pemeriksaan

lapangan hutan-hutan tropis menjadi lebih mudah diakses lewat teknologi

komputer. Hutan menjadi lebih kompleks termasuk segala permasalahan

didalamnya termasuk persoalan sosial, ekonomi dan politik disederhanakan

menjadi lapisan-lapisan peta topografi, peta potensi karbon dan peta tutupan

hutan. Dalam proses penghitungan potensi pengurangan emisi melalui REDD+,

beberapa skenario pembangunan akan dimodelkan untuk melihat efektivitas dan

87

Rini Astuti. 2013. REDD+ sebagai Strategi-Strategi Kepengaturan dalam Tata Kelola Hutan di Indonesia:Sebuah Perspektif Foucauldian. Jurnal Wacana Transformasi Sosial. Jakarta: INSIST. Hal 85

88

nilai tambah (additionality) sebuah proyek REDD+ dari sudut pandang ekonomi

dan lingkungan. Hasil pemodelan berupa analisis untung-rugi ini yang kemudian

dipakai sebagai justifikasi kenapa REDD+ penting dilakukan untuk menjaga

keutuhan hutan tropis dan pembangunan.89

Gambar 3.3 Perbandingan Subsidi Sektor Kehutanan Melalui Skema REDD+ dan Subsidi Global Pada Sektor Bahan Bakar

Sumber: Diolah dari United Nations Environment Programme, 2014

Agar menjadi sebuah komoditi ekonomis yang bisa diperjualbelikan, emisi

karbon yang berhasil dikurangi melalui mekanisme REDD+ harus melewati tahap

standardisasi, sertifikasi, verifikasi, dan validasi. Proses-proses terebut akan

menjadi acuan dan penentu desain serta karakteristik suatu proyek REDD+. Setiap

proses standardisasi akan mendapatkan sertifikat pengurangan emisi karbon yang

bisa digunakan sebagai komoditas yang memiliki nilai ekonomis. Sebagai contoh,

salah satu proses standardisasi yang paling banyak digunakan dalam proyek

89

REDD+ dan proyek pengurangan karbon jenis lainnya adalah Verified Carbon

Standard (VCS).

Pembangunan ekonomi berbasis lingkungan yang ditawarkan melalui

skema REDD+ memerlukan kolaborasi dari berbagai sektor perekonomian. Pada

prinsipnya, REDD+ dapat dilaksanakan melalui instrumen kebijakan, tata kelola

hutan dan insentif yang mampun mengubah keputusan produksi, konsumsi dan

investasi serta proses pengambilan keputusanyang merupakan transformasi

berbasis lingkungan. Prinsip-prinsip tersebut bila berjalan sesuai dengan

perencanaan yang baik REDD+ dan pembangunan ekonomi berbasis lingkungan

dapat saling menguatkan peran, REDD+ memiliki kemungkinan tidak dapat

berhasil tanpa proses penghijauan secara global, namun bisa menjadi kontributor

penting dalam perjalanan menuju ekonomi berbasis lingkungan.

B. REDD+ dan Pembangunan Berkelanjutan

Pembagian manfaat dalam skema REDD+ menimbulkan sejumlah

persoalan termasuk siapa penerima manfaat yang sah, efesiensi biaya distribusi,

keterlibatan struktur lembaga yang diperlukan dalam proses keuangan dan

pengambilan keputusan serta implementasi mekanisme kerja. Kebanyakan definisi

manfaat dalam kepustakaan REDD+ hanya mengacu pada manfaat moneter yang

tersedia untuk pengurangan emisi dan peningkatan stok karbon Namun,

peluang untuk menghasilkan berbagai manfaat, selain manfaat moneter langsung

seperti misalnya90

• Manfaat langsung, yang timbul dari pelaksanaan REDD+. Dalam hal ini

termasuk peningkatan pekerjaan, peningkatan mata pencaharian, dan

manfaat ekosistem secara langsung, yang meliputi hasil hutan nonkayu

(HHNK), kayu bakar, pakan ternak dll. :

• Manfaat tidak langsung, yang terdiri dari perbaikan tata kelola seperti

penguatan hak-hak penguasaan lahan dan penegakan hukum, yang terkait

dengan fase kesiapan REDD+) dan meningkatkan partisipasi dalam

pengambilan keputusan mengenai manfaat penyediaan infrastruktur.

Manfaat ekosistem tak langsung mencakup perlindungan kualitas tanah

dan air, perlindungan keanekaragaman hayati dan stabilisasi iklim.

Dalam konteks pembagian manfaat REDD+, pembagian juga disebar

kepada pemangku kepentingan. Mekanisme pembagian manfaat dibagi kedalam

dua jenis yaitu pembagian manfaat vertikal dan pembagian manfaat horizontal.

Pembagian manfaat vertikal meliputi pembagian manfaat lintas tingkatan

(pemerintahan) dari tingkat nasional hingga tingkat lokal atau daerah. Sementara

pemabagian manfaat secara horizontal meliputi pembagian manfaat dalam level

yang sama yaitu pada masyarakat dan para pemangku kepentingan lokal lainnya.

90

Kedua jenis pembagian manfaat tersebut dirancang berdasarkan prinsip 3E yaitu

ekuitas, efektif dan efesien dengan penjelasan sebagai berikut:

• Untuk memaksimalkan ekuitas (kesetaraan) di antara aktor-aktor yang

bertanggung jawab untuk pengurangan deforestasi dan degradasi hutan, • Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan hutan, dan

• Untuk meningkatkan efisiensi dari program nasional dan sub

nasional (umumnya dicapai dengan meminimalkan biaya pelaksanaan

dan transaksi).

Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, pembangunan ekonomi harus

sejalan dengan pengelolaan sumberdaya alam yang bersahabat. Dalam hal

mekanisme REDD+ di Indonesia, CDM memang sejalan dengan prinsip

pembangunan berkelanjutan. Melalui manfaat horisontal sebelumnya, skema

pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan pengelolaan hutan bersama

menempatkan masyarakat sebagai pelaku sekaligus penerima manfaat dari hutan.

Hal penting yang mempengaruhi pengelolaan sumberdaya alam ialah penetapan

prioritas pembangunan yang melekat pada status Indonesia sebagai negara

berkembang. Melalui kebijakan pembangunannya, pemerintah bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7% (pro‑pertumbuhan), mengurangi

memperbesar penyerapan sumberdaya manusia ke dalam pasar tenaga kerja

(pro‑pekerjaan)91

Dari perspektif pelaksanaan prioritas pembangunan bidang SDA dan

Lingkungan Hidup, pembangunan kehutanan ditujukan guna memberikan

dampak pada pemanfaatan sumberdaya hutan untuk pembangunan ekonomi,

serta peningkatan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup, yang secara

bersamaan akan memberikan kontribusi pada upaya peningkatan kesejahteraan

rakyat.

.

Meskipun sikap pro‑lingkungan hidup muncul baru‑baru ini, prinsip 3E

masih menjadi fokus utama. Fokus ini terlihat pada rencana jangka panjang dan

jangka menengah pemerintah, yang menempatkan pendidikan dan kesehatan pada

urutan teratas (Peraturan Presiden No. 5/2010). Persoalan lingkungan hidup

timbul karena strategi untuk mencapai pembangunan masih sangat bergantung

pada eksploitasi sumberdaya alam. Meskipun APBN mencantumkan sektor

kehutanan hanya menyumbang sebesar 1% dari jumlah pendapatan negara,

pendapatan dari kegiatan terkait seperti pertambangan berpengaruh langsung

terhadap laju deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia.

92

Aktor atau pelaku REDD+ di Indonesia terbagi dalam empat kelompok

besar yaitu pemerintah, masyarakat yang menetap di sekitar kawasan hutan,

3.4 Aktor-aktor yang Terlibat Dalam Skema REDD+ di Indonesia A. Aktor Dalam Skema REDD+

91

Op.Cit. Indrarto, G.B. Hal. 108

92

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan swasta. Setiap aktor memiliki peran

serta kapasitas pengetahuannya masing-masing. Proses pelembagaan oleh

aktor-aktor tersebut berlangsung sangat cepat bahkan sebelum pelaksanaan COP 13 di

Bali. Melalui Kementerian Kehutanan pada tahun 2007 membentuk IFCA

bersama negara-negara pemberi donor, akademisi, swasta dan kelompok

masyarakat.

Dalam pelaksanannya IFCA lahir sebagai hasil konsultasi Badan

Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan. IFCA bertanggungjawab

untuk seluruh persiapan pembentukan REDD tahap awal dan mensinergikan

seluruh upaya yang bertujuan untuk berperan dalam misi pengurangan emisi hasil

deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia. Pada hakekatnya, IFCA diharapkan

menghimpun upaya pemerintah, pengusaha, masyarakat madani, dan masyarakat

internasional dalam mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari sehingga pada

akhirnya memberi sumbangsih bagi stabilisasi iklim.93

Kehadiran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Non Government

Organization (NGO) dalam pelaksanaan REDD+ di Indonesia sebenarnya

menunjukkan pemerintah Indonesia membutuhkan asistensi dalam menjalankan

mekanisme tersebut. Dalam perkembangannya, beberapa LSM mengalami pro

kontra terhadap konsep dan pelaksanaaan skema ini. Beberapa pihak memandang

skema REDD+ ini merupakan solusi atas persoalan sektor kehutanan di Indonesia.

93

Namun dipihak yang berbeda ada juga pihak yang secara terang-terangan

mempertanyakan bahkan menolak mekanisme kerja REDD+.

Beberapa NGO yang paling berperan aktif mendukung REDD+ di

Indonesia adalah WWF, TNC, CI dan CIFOR. Salah satu diantaranya seperti

CIFOR (Center For Internasional Forestry Research), merupakan NGO berskala

internasional yang banyak melakukan kegiatan penelitian pada lingkungan,

khususnya sektor kehutanan dan saat ini sudah hadir lebih dari 50 negara

dibelahan dunia paling kontras mendukung implementasi REDD+ di Indonesia.

CIFOR juga banyak melakukan riset tentang hutan Indonesia terutama skema

REDD+. Saat ini pekerjaan CIFOR mendapat banyak dukungan dana dari

berbagai donor internasional seperti

Peran yang dilakukan CIFOR tersebut di laksanakan dalam beberapa

program dan kegiatan, yaitu pertama, Global Comparative Study dengan

melakukan kajian atau studi komparative secara global yang bertujuan mengkaji

dan menganalisa mengenai skema REDD+ yang dijalankan di negara-negara

dan skema-skema REDD+ yang dijalankan di tiap daerah proyek REDD+..

Kedua yaitu pelatihan, konferensi dan publikasi terkait dengan upaya CIFOR

sektor hingga semua sektor bisa mendukung upaya mitigsi REDD+ tersebut.

Ketiga, pembagunan website REDD Indonesia yaitu kegiatan kerjasama dengan

Kementrian Kehutanan Indonesia dalam hal mengupayakan semua hasil

penelitian dan semua informasi bisa diakses oleh masyarakat dan para

stakeholder, juga menjadi acuan pembelajaran bagi kalangan penstudi.94

Sebagai lembaga internasional CIFOR tentu memiliki kepentingan tertentu

pada mekanasime REDD+ di Indonesia belum lagi CIFOR dilengkapi dengan

tenaga ahli dari luar negeri. Beberapa kepentingan CIFOR oleh Hendrik

Manullang (2011) menuliskan pertama, CIFOR berada dalam IFCA merupakan

LSM titipan asing yang ditugasi mengarahkan agar skema REDD disetujui oleh

pemerintah Indonesia. Kedua, CIFOR berupaya meyakinkan Indonesia untuk

membiarkan REDD masuk dalam skema pasar bebas. Ketiga, CIFOR memiliki

kepentingan agar LSM seperti mereka bisa menjadi pelaksana proyek REDD

sehingga pada nantinya mereka bisa menjadi broker perdagangan karbon dan

mendapat dana dari hasil menjual karbon tersebut.95

Berbeda dengan CIFOR, beberapa LSM justru menolak keberadaan skema

REDD+. Kritik terhadap skema REDD+ berawal dari pengalaman kelompok

94

Ibnu Hajar. 2017. Peran Center For Internasional Forestry Research (Cifor) Di Indonesia Terkait Mekanisme Reducing Emission From Deforestation And Forest Degradation (REDD) 2007-2014. Jurnal FISIP UNRI. Volume 4 No.1. Hal. 7

masyarakat adat yang mengalami perampasan hak atas penguasaan dan

pengelolaan hutan dengan alasan pembangunan ekonomi terkhusus masyarakat

yang tinggal disekitar kawasan hutan di luar Pulau Jawa. Arus konsesi

pengelolaan hutan dalam wujud izin untuk menambang menebang kayu,

membuka lahan untuk perkebunan sering sekali mengepung bahkan menggusur

lahan penghidupan ekonomi kampung-kampung masyarakat sekitar hutan.

Kekhawatiran muncul apabila skema REDD+ justru menjadi wajah baru

mekanisme penguasaan lahan melalui konsesi yang diberikan guna menjalankan

restorasi ekosistem terutama ketika konflik tenurial belum diselesaikan.

Di sisi lain, beberapa LSM/NGO seperti WALHI, AMAN, Green Peace,

dan DrE justru melihat skema REDD+ ini memurahkan hutan Indonesia untuk

diperjualbeilkan emisinya di dunia internasional oleh negara-negara maju agar

inkubator industri mereka tetap berjalan. Skema ini juga dianggap sebagai jalan

melarikan diri bagi negaranegara maju dengan cara membeli hak untuk

mengemisi lebih banyak gas rumah kaca dari negara-negara berkembang yang

masih memiliki hutan.96 Pandangan beberapa NGO tersebut melihat REDD

memprioritasikan konservasi dan peranan pemerintah serta kaum kapitalis dari

pada mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal dan

adat layaknya seperti program CDM.97

96

Mann, T. dan M.T. Surya. 2009. REDD Wrong Path: Pathetic Ecobusiness. Jakarta: WALHI bekerjasama dengan Nature and Poverty Alliance.. Hal. 57

97

Selain itu, pihak yang mengkritisi skema REDD+ ini menyatakan dengan

tegas menolak untuk berpartisipasi karena ketidaksepakatan mendasar pada

prinsip-prinsip neoliberalisme yang terkadung dalam skema REDD+.98

Salah satu kelompok kerja membangun Strategi Nasional REDD+,

sedangkan kelompok kerja yang lain menyiapkan perangkat perlindungan

(safeguard); mekanisme pembiayaan; mekanisme pemantauan, pelaporan, dan

verifikasi; pengarusutamaan REDD+ dalam kebijakan; pengelolaan provinsi Berangkat

dari kritik tersebut, pemerimtah membentuk stuktur kelompok kerja yang

membuka ruang partisipasi bagi masyarakat sipil. Kekhawatiran bahwa skema

REDD+ hanya akan menguntungkan segelintir kalangan dapat dilihat dari

penciptaan komoditas karbon yang memberikan ruang bagi pemburu rente karbon

murah untuk mengambil keuntungan pribadi.

Melihat hal itu, pemerintah melalui Satgas REDD+ memberikan ruang

bagi para pihak untuk berpartisipasi dan terlibat dalam sebagai bagian dari

pemerintah. Beberapa representasi LSM seperti Perkumpulan untuk Pembaharuan

Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), Indonesian Center for

Environmental Law (ICEL), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), dan

World Wide Fund for Nature (WWF) terlibat dalam keanggotaan kelompok kerja.

Terdapat setidaknya sembilan kelompok kerja di dalam Satgas REDD+ yang

diberi tugas untuk mengkonsep dan menerjemahkan ide-ide dasar pelaksanaan

REDD+ di Indonesia.

98

percontohan; dan perlibatan multipartisipan.99

Aktivis-aktivis yang terlibat dalam Satgas REDD+ diberi kewenangan

sebagai ahli yang dapat mengatur, membentuk, dan mendefinisikan mekanisme

tata kelola REDD+. Posisi sebagai ahli ini pula yang kemudian membuat para

aktivis ini mesti “menghadapi” rekan-rekan mereka sendiri di gerakan masyarakat

sipil dalam proses-proses konsultasi publik dan kelompok diskusi terarah atau

focus group discussion (FGD). Tidak bisa dimungkiri bahwa pelibatan aktivis

dalam proses-proses pembuatan kebijakan REDD+ telah membawa pendekatan

pemenuhan hak (rights based approach) dalam regulasi dan implementasi

REDD+. Berbagai isu yang menjadi perhatian gerakan masyarakat sipil menjadi

diskursus utama dalam berbagai seminar, workshop, konsultasi publik, pelatihan,

dan FGD. Satu hal yang menarik dalam proses keterlibatan para aktivis ini adalah

terciptanya subjek-subjek baru aktivis yang memandang dirinya sebagai birokrat

pemerintah.

Kekhawatiran-kekhawatiran

mengenai dampak negatif REDD+ yang disuarakan LSM berhasil dikelola dan

diredakan melalui pranata-pranata regulasi, kebijakan, dan mekanisme

perlindungan hak di mana mereka terlibat langsung dalam pembuatannya.

100

Untuk mempermudah aktor dalam merumuskan kebijakan REDD+

dibagi dalam empat hal, yaitu jenis, peran, kedudukan, pengetahuan pelaku yang

dapat dilihat pada tabel berikut:

99

Ibid

100

Tabel3.3 Peran, Posisi dan Pengetahuan Aktor REDD+

Pemerintah daerah dan pusat memiliki tataran pengetahuan yang berbeda. Walaupun pada umumnya, pemerintah pusat memiliki pemahaman yang lebih baik daripada daerah, keadaan tidak dapat disamaratakan karena

masing‑masing daerah memiliki

tingkat pengetahuan yang

berbeda‑beda.

Posisi:

Walaupun posisi pemerintah dalam hal kebijakan REDD didominasi oleh sektor kehutanan, namun sektor lain seperti pertanian juga berperan penting, terutama berkenaan dengan perluasan perkebunan dan pengelolaan lahan gambut di luar kawasan hutan. Oleh karena itu, pemerintah selayaknya tidak membebankan tanggung jawab pelaksanaan REDD hanya pada sektor kehutanan.

Keterangan:

Pemerintah merupakan salah satu penentu keberhasilan. Dalam hal ini, kesenjangan tata kelola dan pengetahuan masih merupakan

masalah mendasar. Perbedaan antarsektor instansi pemerintah juga berpengaruh dalam perbedaan pemahaman tentang REDD karena

perbedaan kepentingan masing‑masing sektor (misalnya pekerjaan

umum, pertanian, energi dan sumber daya mineral).

Masyarakat

• Bergantung pada akses

terhadap hutan.

• Telah menjadi bagian dari

ekosistem hutan

Posisi :

• Memiliki pengetahuan

mendalam mengenai daerah setempat

Pengetahuan:

Pengetahuan masyarakat tentang REDD+ beragam. Sebagai contoh, masyarakat yang dibantu oleh LSM memiliki pemahaman lebih dibandingkan dengan yang belum menerima bantuan tersebut. Kebanyakan masyarakat hutan masih belum memahami berbagai persoalan yang terkait dengan REDD+.

hak masyarakat.

Keterangan:

Masyarakat berperan penting dalam keberhasilan REDD+. Proyek tidak akan berhasil tanpa jaminan persetujuan yang benar dan pemahaman yang jelas mengenai REDD+ dari masyarakat yang terkena dampak proyek. Keputusan UNFCCC pada COP 16 mensyaratkan bahwa pelaksanaan REDD+ memperhatikan kepentingan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/CSO)

Peran:

• Memberikan saran agar

pelaksanaan REDD+ efektif dan efisien

• Menyediakan data mengenai

keadaan nyata di lapangan.

• Dapat menjadi lembaga

pelaksana REDD+

• Memberikan pandangan

kritis terhadap pelaksanaan REDD+

Posisi :

Posisi dari masing‑masing

Pengetahuan:

LSM cenderung memiliki cukup pengetahuan walaupun tidak dapat disamaratakan karena sebagian LSM melihat REDD+ sebagai fokus utama.Sebagian LSM bisa mendatangi pemerintah untuk memberi saran mengenai kebijakan.Walaupun REDD merupakan konsep baru, LSM mempunyai pengetahuan dan informasi yang memadai dalam menggambarkan REDD+ secara cukup jelas.

REDD+ dalam menyelesaikan masalah perubahan iklim.

Keterangan:

Pemerintah ada kalanya memanfaatkan informasi tentang REDD+ yang diberikan oleh LSM sebagai acuan. Sebagian LSM (misalnya FFI, TNC, dan WWF) telah menjadi mitra pemerintah dalam penetapan kebijakan. Dengan informasi yang dimiliki, sebagian LSM (misalnya Walhi, AMAN, dan HuMA) mengecam kebijakan pemerintah tentang REDD+

Swasta Peran:

• Pengembang proyek dan pemanfaat kredit karbon dapat berperan sebagai pedagang/ perantara atau pemrakarsa REDD+.

• Peran perantara cukup besar, terutama ketika peluang REDD+ terbuka pada tingkat daerah.

• Peran pemrakarsa akan benar‑benar penting dalam

Posisi :

pelaksanaan skema imbalan REDD+ nantinya

Pengetahuan:

Pelaku swasta memiliki pemahaman yang baik mengenai REDD+. Mereka yang terlibat langsung dalam proyek REDD+, terlibat dalam pembahasan dan proses kebijakan. Karena REDD akan berdampak menguntungkan swasta, informasi dan pengetahuan yang memadai akan menguntungkan perusahaan.

Keterangan:

Kepentingan swasta ini ialah mengambil keuntungan dari penjualan kredit karbon.

Sumber: Diolah dari CIFOR, 2013

B. Kerangka Pengamanan (Safeguards) REDD+

Dalam menjalankan program REDD+ di Indonesia tentu diperlukan

sebuah kerangka pengamanan disamping harus memnuhi standar akuntabilitas dan

transparansi seharusnya juga tidak memberikan dampak negatif pada sisi sosial

dan lingkungan. Kerangka pengamanan (safeguards) ini bertujuan untuk menjaga

jalannya REDD+ tidak berlawanan dengan pelaksanaan REDD+ itu sendiri

disamping meminimalisir celah terjadinya korupsi. Kerangka pengamanan

tersebut disusun berdasarkan kerangka hukum internasional dan konsultasi dari

disusun berdasarkan dorongan kelompok masyarakat sipil (masyarakat adat atau

masyarakat yang tinggal disekitar kawasan hutan).

Berbagai peraturan, kebijakan maupun program nasional, baik yang

secara langsung terkait dengan hutan maupun sektor lain yang berbasis

lahan telah memiliki beberapa elemen yang berkaitan dengan Cancun

Agreement. Antara lain: Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL),

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu

(SVLK) telah mencantumkan upaya perlindungan lingkungan, pertimbangan

aspek sosial dan proses yang terbuka dan partisipatif dalam setiap rencana

aktivitas pembangunan maupun rencana ruang.101

Kerangka pengamanan REDD+ yang disebut sebagai PRISAI (Prinsip,

Kriteria, Indikator Safeguards Indonesia) yang memiliki dua tujuan utama,

yaitu102

• Mencegah pelaksanaan REDD+ dari resiko-resiko sosial dan

lingkungan yang bisa mencederai semangat REDD+ sebagai

mekanisme yang potensial menyelamatkan lingkungan hidup dan

manusia :

• Mendorong terwujudnya perubahan kebijakan sumber daya alam,

terutama hutan dan lahan gambut yang merealisasikan prinsip dan

101

Lihat: UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

102

cara kerja tata kelola yang baik, prinsip hak-hak asasi manusia

dan semangat demokrasi.

Kerangka pengamanan ini merupakan sikap pemerintah Indonesia yang

terlihat mengubah paradigma pembangunan yang selama ini masih dari atas ke

bawah (top-down). Melalui Satgas REDD+, pemerintah sudah menyusun

kerangka pengamanan ini kedalam dua kategori prinsip PRISAI, yaitu prinsip

berdasarkan sosial dan lingkungan, dan fidusia. Adapun prinsip-prinsip tersebut

dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.4 Prinsip-prinsip Dasar PRISAI Sosial dan Lingkungan, dan Fidusia Prinsip PRISAI Sosial dan

Lingkungan

Prinsip PRISAI Fidusia

Memastikan status hak atas tanah dan wilayah

Asesmen resiko keuangan baik internal maupun eksternal

Melengkapi atau konsisten dengan target pengurangan emisi, konvensi dan kesepakatan internasional terkait

SOP keuangan yang memenuhi standar keuangan yang diakui

Memperbaiki tata kelola kehutanan Audit keuangan yang independen oleh auditor eksternal yang memiliki Certified Public Accountant (CPA) Menghormati dan memberdayakan

pengetahuan dan hak masyarakat adat dan masyarakat lokal

Laporan keuangan ke publik melalui media publik yang antara lain mencakup gambaran rencana dan pelaksanaan rencana keuangan

Partisipasi para pemangku kepentingan secara penuh dan efektif dan mempertimbangkan keadilan gender

Memperkuat konservasi hutan alam, keanekaragaman hayati, jasa ekosistem

Menjunjung tinggi prinsip anti-korupsi: pembayaran berbasis hasil yang nyata dan terukur

Aksi untuk menangani resiko-balik (reversals)

Melalui proses pengadaan yang terbuka, kompetitif dan transparan

Manfaat REDD dibagi secara adil ke semua pemegang hak dan pemangku kepentingan yang relevan

Aksi untuk mengurangi pengalihan emisi

Menjamin informasi yang transparan, akuntabel dan terlembagakan

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Wacana perubahan iklim menjadi sorotan tajam pasca tahun 1970 seiiring

dengan maraknya gerakan politik penyelamatan lingkungan di berbagai belahan

dunia. Eksploitasi terhadap sumber daya alam yang berlebihan dan berkelanjutan

menjadi ancaman serius bagi masa depan bumi. Negara- negara di dunia termasuk

negara maju dan negara sedang berkembang ikut mengambil sikap untuk

mencegah kerusakan lingkungan yang terus terjadi. Salah satu perhatian dunia

pada isu degradasi dan deforestasi hutan pada negara-negara berkembang sebagai

pemicu naiknya emisi gas rumah kaca. Melalui pertemuan COP di Kyoto tahun

1997 yang menghasilkan Protokol Kyoto menjadi titik awal penyelamatan hutan

dengan memberikan beban biaya kepada negara-negara maju untuk mensubsidi

negara berkembang menyelamatkan hutan serta bertujuan untuk menurunkan

emisi gas rumah kaca.

Pertemuan COP di Bali tahun 2007 berhasil merumuskan Bali Roadmap

sebagai titik terang pembahasan mekanisme REDD (Reducing Emission from

Deforestation and Degradation) dan kemudian ada penambahan pada COP

selanjutnya tahun 2008 di Cancun dan tahun 2009 di Kopenhagen. Perubahan

mendasar pada REDD terjadi sangat signifikan salah satunya penambahan ‘+’

yang secara tegas menyampaikan bahwa skema REDD+ mampu mengakomodasi

berbagai jenis pengelolaan pada sektor kehutanan dalam konteks kehutanan

Indonesia. Sektor kehutanan tersebut bisa mencakup hutan lindung, hutan

konservasi, hutan produksi maupun hutan konversi yang telah berubah menjadi

area penggunaan lain. Skema ini dianggap sebagai upaya cepat dalam

menyelamatkan hutan karena mendapatkan inovasi teknologi dari negara-negara

maju. Selain itu juga diasumsikan lebih murah apabila dibanding dengan metode

mitigasi lainnya.

Pemerintah Indonesia ikut menyoroti skema REDD+ ini dengan serius

karena menempati posisi laju deforestasi terbesar ketiga terbesar di dunia. Melihat

hal itu, Pemerintah Indonesia memandang bahwa skema REDD+ mampu

menjawab tantangan deforestasi yang setiap tahun terus meningkat. Secara

ekonomi, pemerintah tidak harus mengeluarkan biaya yang terlalu besar untuk

mitigasi hutan karena model pembiayaan dibebankan kepada negara-negara maju

(Annex I). REDD+ dalam skala cakupan memang sangat luas, tidak hanya

membahas deforestasi semata, tetapi juga menyangkut restorasi, rehabilitasi,

menajeman hutan berkelanjutan dan reforestasi.

Indonesia tentunya memiliki kepentingan tertentu sehingga mau dan ikut

terlibat dalam setiap ptoses pembahasana REDD+ pada pertemuan KTT, COP dan

UNFCCC. Beberapa kepentingan yang dapat dilihat bahwa Pemerintah Indonesia

melihat celah bahwa Indonesia sebagai negara hutan hujan tropis terluas ketiga di

dihasilkan dari skema REDD+ ini, secara politis akan membebaskan Indonesia

dari tudingan dan desakan negara-negara industri maju yang mencoba menekan

pertumbuhan industri dalam negeri yang masih banyak menggunakan material

bersumber dari hutan. Meskipun pengaruh dari negara-negara maju agar Indonesia

terlibat dalam skema REDD+ sangat besar, disisi lain Indonesia memang

memerlukan sebuah mekanisme untuk menyelamatkan hutan.

Keseriusan Pemerintah Indonesia semakin terang setelah Presiden RI ke-6,

Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan mendukung sepenuhnya upaya

penyelamatan hutan dari deferostasi dan degradasi, serta menekan emisi gas

rumah kaca yang berimplikasi pada perubahan iklim. Komitmen tersebut

dibangun dengan target pennurunan emisi sebesar 26 persen hingga tahun 2020.

Selain itu, presiden juga dengan segera menginstruksikan Kemenko

Perekonomian agar menyusun sebuah kerangka kerja REDD+. Kemudian

pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) REDD+ yang bertugas menyusun

Strategi Nasional (Stranas) REDD+ yang berfungsi sebagai kerangka pelaksanaan

proyek REDD+ di Indonesia.

Dalam proses pelembagaan REDD+ di Indonesia juga tidak terlepas dari

kontroversi dan perdebatan. Perbedaan mazhab ideologi dalam pengelolaan

lingkungan antar aktor menjadi salah satu penyebab berdampak besar. Banyak

pihak yang mencoba mempengaruhi agar skema ini berjalan global namun ada

juga yang berpendapat harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia

permasalahan lingkungan seperti WALHI mengkritik bahwa skema REDD+ tidak

lebih dari jual beli karbon dengan harga murah oleh negara-negara maju. Namun

pemerintah berhasil meredamnya dengan melibatkan beberapa LSM seperti

WALHI, AMAN dan Green Peace dalam penyusunan Stranas REDD+ sehingga

bisa mewakili kepentingan masyarakat saat skema tersebut sudah berjalan dan

meredam konflik tenurial, melindungi masyrakat adat serta praktik korupsi pada

sektor kehutanan.

Keterlibatan Indonesia juga tidak terlepas dari beberapa faktor

permasalahan kehutanan di Indonesia. Permasalahan kehutanan disebabkan oleh

inkonsistensi pemerintah dalam mengawasi aktivitas pada sektor kehutanan.

Kemudian, tata kelola hutan yang lemah dan cenderung meletakkan sumber daya

alam khususnya sektor kehutanan sebagai penopang ekonomi negara. Tata kelola

hutan yang lemah ini berdampak besar pada penggunaan areal hutan yang tidak

terkontrol dan sering sekali memberi ruang bagi praktik korupsi.

Kejadian yang sering sekali terjadi ialah penyalahgunaan wewenang

kepala daerah atas pemberian izin pembukaan lahan kepada pihak perusahaan.

Praktik kecurangan ini kerap terjadi dimulai sejak sebelum pemilihan umum,

pengusaha menawarkan sejumlah fasilitas kepada pasangan calon yang akan

diusung dengan perjanjian dan timbal balik dikeluarkannya izin konsesi tanpa

Luas tutupan hutan sampai dengan tahun 2013 hanya tersisa sekitar 82 juta

hektar atau setara dengan 46 persen dari total daratan Indonesia. Meskipun

moratorium pemberian izin pembukaan lahan primer dan lahan gambut sudah

berjalan, namun laju deforestasi seolah tak terbendung. Data Forest Watch

Indonesia menunjukkan laju deforestasi sejak tahun 2000 hingga 2009 mencapai

1,5 juta Ha. Sementara itu, laporan Kementerian Kehutanan pada tahun 2014

mencatat laju deforestasi mencapai 613 ribu Ha pada periode 2011 hingga 2012.

Melihat data tersebut, permasalahan deforestasi akan tetap membayang-bayangi

Pemerintah Indonesia karena selalu mengandalkan sektor kehutanan sebagai

sumber pemasukan negara.

Tingginya deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia secara tidak

langsung dipengaruhi oleh tata kelola hutan yang lemah. Di samping itu penyebab

langsung termasuk diantaranya konversi areal hutan alam menjadi hutan tanaman

tahunan, lahan pertanian dan pertambangan. Adapun hal yang tidak jarang

didengar, kebakaran hutan sudah seperti menjadi agenda tahunan hutan Indonesia

Bahkan pemerintah dari negara-negara tetangga mengecam polusi udara berupa

asap yang sampai ke negaranya dan sampai mengganggu aktivitas dan kesehatan

warganya. Tidak bisa dipungkiri, memang membuka lahan dengan membakar

misalnya untuk areal kebun lebih cepat dan murah dibandingkan metode

pembukaan lahan baru pada umumnya.

Skema memang REDD+ hadir akibat berbagai macam strategi dan praktik

penyelamatan hutan dan perbaikan tata kelola hutan. Keterlibatan aktor-aktor

didalamnya menampilkan diskursus sosial politik kehutanan serta menunjukkan

kepentingan dan tujuan yang ingin dicapai oleh para aktor dalam setiap tahap

pembentukan hingga pelembagaan REDD+ di Indonesia. Pembangunan

berkelanjutan berbasis lingkungan yang ditawarkan REDD+ menjadi gagasan

pamungkas lempangnya skema ini mendapat dukungan dari pemerintah.

4.2 Saran

Perdebatan sejak munculnya skema REDD+ di Indonesia banyak menjadi

pertanyaan bagi para aktivis-aktivis lingkungan. Pertanyaannya seputar

bagaimana model pelaksanaannya, siapa pelaksananya dan bagaiamana

pendanaannya. Namun seiring berjalannya perundingan di tingkat internasional,

menuju kesepakatan untuk menjadikan REDD+ sebagai mekanisme global dalam

menyelamatkan bumi dari perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca hasil

deforestasi dan degradasi hutan, pro dan kontra juga terjadi di arus bawah

kelompok masyarakat Indonesia.

Skema ini memang belum bisa menjamin secara keseluruhan

pelaksanaannya bisa menghentikan deforestasi dan degradasi hutan. Namun

dalam hal kerangka pelaksanaan REDD+ masih menjadi skema yang relevan

ini terus diperlengkapi dengan kerangka pengaman yang mencoba meredam

konflik horizontal dan vertikal di tengah pelaksanaannya.

Pemerintah Indonesia harus mampu melihat peluang dalam skema REDD+

lebih jeli, sehingga tidak hanya fokus pada ekonomi karbonnya saja. Pada sektor

tata kelola hutan, banyak regulasi yang harus diperbaharui untuk mengurangi laju

deforestasi dari proses konversi hutan menjadi penggunaan lain yang bersifat

mengancam bahkan menghilangkan hutan. Pola pembangunan yang selama ini

berbasis sumber daya alam sebaiknya perlu dipertimbangkan menuju

pembangunan yang berbasis lingkungan. Potensi yang dimiliki hutan Indonesia

memang sangat besar, namun masalah pengelolaan menjadi penghalang selama

ini. Dalam skema REDD+ menawarkan proses transfer teknolgi dari negara maju

dalam hal pengelolaan hutan, ini harusnya dimanfaatkan baik oleh pemerintah,

LSM dan kelompok masyarakat yang terlibat langsung.

Dalam penerapannya, Pemerintah Indonesia harus lebih teliti terkait

mekanisme pendanaan REDD+, jangan sampai perseteruan oleh broker emisi

karbon memperebutkan implementasi proyek ini melupakan prinsip dasar REDD+

yang meletakkan masyarakat lokal sebagai subjek yang akan merawat dan

menjaga hutan. Pemerintah sebagai representasi negara harus mampu

mendudukkan hutan dan masyarakat sebagai aspek penting terjadinya