BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Manajemen Sumber Daya Manusia

2.1.1 Definisi Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut Flippo (2000), manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja dengan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran perorangan, organisasi dan masyarakat.

Manajemen sumber daya manusia juga bisa dilihat secara mendalam menurut Gomes (2000), manajemen sumber daya manusia berasal dari dua pengertian utama yaitu (1) manajemen dan (2) sumber daya manusia. Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur, mengurus, melaksanakan, dan mengelola. Sedangkan sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat di organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktivitas.

2.1.2 Sumber Daya Manusia

2.2 Teori Tentang Kinerja 2.2.1 Pengertian Kinerja

Menurut Robbins (2002), kinerja merupakan pencapaian yang optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki seorang karyawan merupakan hal yang selalu menjadi perhatian para pemimpin organisasi. Kinerja ini menggambarkan sejauh mana aktivitas seseorang dalam melaksanakan tugas dan berusaha dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

Menurut Triffin dan MacCormick (1979), kinerja individu berhubungan dengan individual variable dan situational variable. Perbedaan individu akan menghasilkan kinerja yang berbeda pula. Individual variabel adalah variabel yang berasal dari dalam diri individu yang bersangkutan, misalnya kemampuan, kepentingan, dan kebutuhan-kebutuhan tertentu. Sedangkan situational variable

adalah variabel yang bersumber dari situasi pekerjaan yang lebih luas (lingkungan organisasi), misalnya pelaksanaan supervisi, karakteristik pekerjaan, hubungan dengan sekerja dan pemberian imbalan.

2.2.2 Faktor-faktor yang Memengaruhi Kinerja

Mangkunegara (2002), mengemukakan bahwa faktor yang memengaruhi kinerja adalah faktor kemampuan (ability) dan faktor motivasi (motivation).

a. Faktor Kemampuan (ability).

Karyawan yang memiliki pengetahuan yang memadai untuk jabatnnya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaannya sehari-hari, maka ia lebih mudah untuk mencapai kinerja yang diharapkan.

b. Faktor Motivasi (motivation).

Motivasi terbentuk dari sikap karyawan dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang terarah untuk mencapai tujuan kerja atau organisasi.

Pimpinan organisasi sangat menyadari adanya perbedaan kinerja antara satu karyawan dengan karyawan lainnya yang berada dibawah pengawasannya. Secara garis besar, perbedaan kinerja ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor individu dan situasi kerja. Menurut Gibson et al. (1996), ada tiga perangkat variabel yang memengaruhi kinerja seseorang, yaitu:

1. Variabel Individual, terdiri dari: a) Kemampuan dan Keterampilan

Kondisi mental dan fisik seseorang dalam menjalankan suatu aktivitas atau pekerjaan.

Kondisi dimasa lalu yang memengaruhi karakteristik dan sikap mental seseorang, biasanya dipengaruhi oleh faktor keturunan serta pengalaman dimasa lalu.

c) Demografis

Kondisi kependudukan yang berlaku pada individu atau karyawan, dimana lingkungan sekitarnya akan membentuk pola tingkah laku individu tersebut berdasarkan adat atau norma sosial yang berlaku.

2. Variabel Organisasional, terdiri dari: a) Sumber Daya

Sekumpulan potensi atau kemampuan organisasi yang dapat diukur dan dinilai, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia.

b) Kepemimpinan

Suatu seni mengkoordinasi yang dilakukan oleh pimpinan dalam memotivasi pihak lain untuk meraih tujuan yang diinginkan oleh organisasi.

c) Imbalan

Balas jasa yang diterima oleh pegawai atau usaha yang telah dilakukan di dalam proses aktivitas organisasi dalam jangka waktu tertentu secara intrinsik maupun ekstrinsik.

d) Struktur

e) Desain Pekerjaan

Job Description yang diberikan kepada pegawai, apakah pegawai dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan job description.

3. Variabel Psikologis, terdiri dari: a) Persepsi

Suatu proses kognitif yang digunakan oleh seseorang untuk menafsirkan dan memahami dunia sekitarnya.

b) Sikap

Kesiapsiagaan mental yang dipelajari dan diorganisir melalui pengalaman dan mempunyai pengaruh tertentu atas cara tanggap seseorang terhadap orang lain. c) Kepribadian

Pola perilaku dan proses mental yang unik, mencirikan seseorang. d) Belajar

Proses yang dijalani seseorang dari tahap tidak tahu menjadi tahu dan memahami akan sesuatu terutama yang berhubungan dengan organisasi dan pekerjaan.

2.2.3 Penilaian Kinerja

tentang kondisi kerja karyawan yang dilaksanakan secara formal yang dikaitkan dengan standar kerja yang telah ditentukan perusahaan. Penilaian kinerja merupakan proses yang dilakukan perusahaan dalam mengevaluasi kinerja pekerjaan seseorang, meliputi dimensi kinerja karyawan dan akuntabilitas.

Rivai (2005), mengemukakan pada dasarnya ada 2 (dua) model penilaian kinerja :

1. Penilaian Kinerja Berorientasi Masa Lalu (a) Skala Peringkat (Rating Scale)

Metode ini merupakan metode yang paling tua yang digunakan dalam penilaian prestasi, di mana para penilai diharuskan melakukan suatu penilaian yang berhubungan dengan hasil kerja karyawan dalam skala-skala tertentu, mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi.

(b) Daftar Pertanyaan (Checklist)

Metode ini menggunakan formulir isian yang menjelaskan beraneka macam tingkat perilaku bagi suatu pekerjaan tertentu. Penilai hanya perlu kata atau pertanyaan yang mengambarkan karakteristik dan hasil kerja karyawan. Keuntungan dari cheklist adalah biaya yang murah, pengurusannya mudah, penilai hanya membutuhkan pelatihan yang sederhana dan distandarisasi. (c) Metode dengan Pilihan Terarah

penilaian dengan memaksa suatu pilihan antara pernyataan-pernyataan deskriptif yang kelihatannya mempunyai nilai yang sama.

(d) Metode Peristiwa Kritis (Critical Incident Method)

Metode ini bermanfaat untuk memberi karyawan umpan balik yang terkait langsung dengan pekerjaannya.

(e) Metode Catatan Prestasi

Metode ini berkaitan erat dengan metode peristiwa kritis, yaitu catatan penyempurnaan, yang banyak digunakan terutama oleh para profesional, misalnya penampilan, kemampuan berbicara, peran kepemimpinan dan aktivitas lain yang berhubungan dengan pekerjaan.

(f) Skala Peringkat dikaitkan dengan Tingkah Laku (Behaviorally Anchored Rating Scale=BARS)

Penggunaan metode ini menuntut diambilnya 3 (tiga) langkah, yaitu: 1) Menentukan skala peringkat penilaian prestasi kerja

2) Menentukan kategori prestasi kerja dengan skala peringkat

3) Uraian prestasi kerja sedemikian rupa sehingga kecenderungan perilaku karyawan yang dinilai dengan jelas.

(g) Metode Peninjauan Lapangan (Field Review Method)

(h) Tes dan Observasi Prestasi Kerja (Performance Test and Observation)

Karyawan dinilai, diuji kemampuannya, baik melalui ujian tertulis yang menyangkut berbagai hal seperti tingkat pengetahuan tentang prosedur dan mekanisme kerja yang telah ditetapkan dan harus ditaati atau melalui ujian parktik yang langsung diamati oleh penilai.

(i) Pendekatan Evaluasi Komparatif (Comparative Evaluation Approach)

Metode ini mengutamakan perbandingan prestasi kerja seseorang dengan karyawan lain yang menyelenggarakan kegiatan sejenis.

2. Penilaian Kinerja Berorientasi Masa Depan a. Penilaian Diri Sendiri (Self Appraisal)

Penilaian diri sendiri adalah penilaian yang dilakukan oleh karyawan sendiri dengan harapan karyawan tersebut dapat lebih mengenal kekuatan-kekuatan dan kelemahan dirinya sehingga mampu mengidentifikasi aspek-aspek perilaku kerja yang perlu diperbaiki pada masa yang akan datang.

b. Manajemen Berdasarkan Sasaran (Management by Objective)

Merupakan suatu bentuk penilaian di mana karyawan dan penyelia bersama-sama menetapkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran pelaksanaan kerja karyawan secara individu di waktu yang akan datang.

c. Penilaian dengan Psikolog

3. Organisasi dengan Tingkat Manajemen Majemuk

Pada organisasi dengan tingkat manajeman majemuk, personel biasanya dinilai

oleh manajer yang tingkatnya lebih tinggi. Penilaian termasuk yang dilakukan

oleh penyelia atau atasan langsung kepadanya laporan kerja personel

disampaikan. Penilaian ini dapat juga melibatkan manajer lini unit lain. Sebagai

contoh, personel bagian pembelian dapat dinilai oleh manajer produksi sebagai

sebagai pemakai barang yang dibeli. Hal ini normal terjadi bila interaksi antara

personel dan unit lain cukup tinggi. Sebaiknya penggunaan penilaian atasan dari

bagian lain dibatasi, hanya pada situasi kerja kelompok dimana individu sering

melakukan interaksi. Pada penilaian manajer, biasanya dilakukan oleh beberapa

atasan manajer dengan tingkat lebih tinggi yang sering bekerja sama dalam

kelompok kerja. Penilaian kerja kelompok akan sangat bernilai jika penilaian

dilakukan dengan bebas dan kemudian dilakukan mufakat dengan diskusi. Hasil

penilaian akhir seharusnya tidak dihubungkan dengan kemungkinan adanya

perbedaaan pendapat diantara penilai. Penilaian kelompok dapat menghasilkan

gambaran total kinerja personel lebih tepat, tetapi kemungkinan terjadi bias

dengan kecenderungan penilaian lebih tinggi sehingga menghasilkan penilaian

yang merata. Penilaian atasan langsung sangat penting dari seluruh sistem

penilaian kinerja. Hal ini disebabkan karena madah untuk memperoleh hasil

penilaian atasan dan dapat diterima oleh akal sehat. Para atasan merupakan orang

seluruh sistem penilaian umumnya sangat tergantung pada evaluasi yang

dilakukan oleh atasan (Rivai, 2005).

2.2.4 Tujuan Penilaian Kinerja

Menurut Simamora (2004), tujuan penilaian kinerja digolongkan kedalam tujuan evaluasi dan tujuan pengembangan.

a. Tujuan Evaluasi

Melalui pendekatan evaluatif, dilakukan penilaian kinerja masa lalu seorang karyawan. Evaluasi yang digunakan untuk menilai kinerja adalah rating deskriptif. Hasil evaluasi digunakan sebagai data dalam mengambil keputusan-keputusan mengenai promosi dan kompensasi sebagai penghargaan atas peningkatan kinerja karyawan.

b. Tujuan Pengembangan

Pendekatan pengembangan diharapkan dapat meningkatkan kinerja karyawan di masa yang akan datang. Aspek pengembangan dari penilaian kinerja mendorong perbaikan karyawan dalam menjalankan pekerjaannya.

2.2.5 Manfaat Penilaian Kinerja

Manfaat penilaian kinerja yang dikemukakan oleh Mulyadi (1997), yaitu: 1. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian

karyawan secara maksimum.

3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan.

4. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka.

5. Menyediakan suatu dasar distribusi penghargaan

2.3 Pengertian Iklim Organisasi

Istilah iklim organisasi (organizational climate) pertama kalinya dipakai oleh Kurt Lewin pada tahun 1930-an, yang menggunakan istilah iklim psikologi (psychological climate), kemudian istilah iklim organisasi dipakai oleh R. Tagiuri dan G. Litwin. Menurut Tagiuri dan Litwin dalam Wirawan (2007) bahwa “Iklim organisasi merupakan kualitas lingkungan internal yang secara relatif terus berlangsung, dialami oleh anggota organisasi, memengaruhi perilaku setiap anggotanya”.

Litwin dan Stringer dalam Wirawan (2007) iklim organisasi sebagai :

“…a concept describing the subjective nature or quality of the organizational environment. Its properties can be perceived or experienced by members of the organization and reported by them in an appropriate questionnaire”.

kebijakan, praktek, dan prosedur organisasi secara informal dan formal. Jadi dapat dikatakan bahwa iklim organisasi merupakan suatu keadaan atau ciri-ciri atau sifat- sifat yang menggambarkan suatu lingkungan psikologis organisasi-organisasi yang dirasakan oleh orang yang berada dalam lingkungan organisasi tersebut.

Menurut Simamora (2004), “iklim organisasi terdiri dari hubungan antar karyawan dan kombinasi antara nilai dan tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan.” Simamora lebih melihat iklim organisasi sebagai sinergisitas antara hubungan antara karyawan dengan nilai dan tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan.

Menurut Gilmer (1984), iklim organisasi merupakan keadaan di dalam organisasi dimana setiap anggotanya saling berinteraksi, membatasi dan mengenali satu sama lain serta menentukan kualitas kerja sama, pengembangan anggota organisasi dan efisiensi yang akan mengubah tujuan menjadi hasil. Sedangkan menurut Gibson et al. (1996), menggunakan istilah iklim organisasi untuk menggambarkan lingkungan atau situasi dari organisasi. Istilah Iklim organisasi dapat juga dipergunakan untuk menggambarkan iklim psikologis atau kepribadian organisasi.

kepuasan atas dasar persepsi mereka terhadap iklim organisasi. Sedangkan Nitisemito (2000) mengungkapkan bahwa iklim organisasi adalah segala sesuatu yang ada disekitar para pekerja yang dapat memengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. Menurut Nitisemito, iklim organisasi sebagian besar ditentukan oleh sikap manajemen terhadap organisasi serta bagaimana hubungan antar karyawan dan antar kelompok dalam suatu organisasi.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa iklim organisasi adalah persepsi karyawan terhadap lingkungan organisasi dimana karyawan melaksanakan pekerjaan mereka, yang dapat memengaruhi karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Iklim organisasi dapat memberikan suatu dinamika kehidupan dalam organisasi dan sangat berpengaruh terhadap sumber data manusianya (Shadur, et al, 1999). Elemen-elemen seperti sikap, nilai-nilai serta motif-motif yang dimiliki seorang individu mempunyai peranan penting dalam proses konseptual iklim organisasi. Selain itu, iklim organisasi dirasakan sebagai suatu yang bermanfaat bagi kebutuhan individu, misalnya iklim yang memperhatikan kepentingan pegawai, antar pegawai adanya hubungan yang harmonis dan berorientasi pada prestasi, maka dengan demikian dapat diharapkan bahwa tingkat prilaku pegawai atau pegawai yang mengarah pada tujuan kebutuhan dan motivasi pribadi itu tinggi.

a. Dimensi psikologikal, yaitu meliputi variabel seperti beban kerja, kurang otonomi, kurang pemenuhan sendiri (self-fulfilment clershif ), dan kurang inovasi.

b. Dimensi struktural, yaitu meliputi variabel seperti fisik, bunyi dan tingkat keserasian antara keperluan kerja dan struktur fisik.

c. Dimensi sosial, yaitu meliputi aspek interaksi dengan klien (dari segi kuantitas dan ciri-ciri permasalahannya), rekan sejawat (tingkat dukungan dan kerja sama dan dukungan penyelia).

d. Dimensi birokratik, yaitu meliputi undang-undang dan peraturan-peraturan konflik peranan dan kekaburan peranan.

Iklim organisasi memengaruhi praktik dan kebijakan SDM yang diterima oleh anggota organisasi. Perlu diketahui bahwa setiap organisasi akan memiliki iklim organisasi yang berbeda. Keanekaragaman pekerjaan yang dirancang didalam organisasi atau sifat individu yang ada akan menggambarkan perbedaan tersebut. Semua organisasi tentu memiliki strategi dalam mengelola SDM. Iklim organisasi yang terbuka memacu pegawai untuk mengutarakan kepentingan dan ketidakpuasan tanpa adanya rasa takut akan tindakan balasan dan perhatian. Ketidakpuasan seperti itu dapat ditangani dengan cara yang positif dan bijaksana.

anggota selanjutnya. Iklim ditentukan oleh seberapa baik anggota diarahkan, dibangun dan dihargai oleh organisasi.

Menurut Kolb dan Rubin (1984) terdapat tujuh aspek yang dapat mengidentifikasikan iklim organisasi dalam suatu perusahaan, yaitu:

a. Konformitas

Konformitas terbentuk karena adanya perasaaan yang sama di antara para karyawan mengenai suasana kerja, yaitu banyaknya peraturan, prosedur dan hukum dalam menjalankan pekerjaan.

2. Tanggung jawab

Setiap anggota dalam organisasi atau karyawan memiliki tanggung jawab masing-masing untuk mewujudkan tujuan perusahaan.

3. Standar

Tekanan dari organisasi pada kualitas tampilan serta membuat produknya terkenal, membuat karyawan merasa tertantang untuk menjalankan komitmen.

4. Imbalan

Perasaan dari karyawan, bahwa kerja keras karyawan pasti akan diketahui dan mendapatkan imbalan yang pantas atas usahanya.

5. Kejelasan organisasi

Perasaan para karyawan bahwa perusahaan, terorganisir dengan baik serta memiliki tujuan yang jelas.

6. Dukungan dan Kehangatan

7. Kepemimpinan

Karyawan menerima kepemimpinan yang ada dalam perusahaan dan segala keputusannya. Mereka menyadari bahwa terpilihnya seorang pemimpin pasti berdasarkan keahlian yang dimilikinya.

Sementara Lussier dalam Barkah (2002) menyatakan bahwa:

1. Struktur merupakan tingkat paksaan yang dirasakan pegawai karena adanya peraturan dan prosedur yang terstruktur dan tersusun.

2. Responsibility merupakan tingkat pengawasan yang dilakukan organisasi dan dirasakan oleh para pegawai.

3. Reward merupakan tingkat penghargaan yang diberikan atas usaha pegawai.

4. Warnt berkaitan dengan tingkat kepuasan pegawai yang berkaitan dengan kepegawaian dalam organisasi.

5. Support berkaitan dengan dukungan kepada pegawai di dalam melaksakan tugas-tugas organisasi. Dukungan seperti dapat berasal dari pimpinan ataupun rekan kerja.

6. Organizatiol identity and loyalty berkaitan dengan perasaan bangga akan keberadaannya dalam organisasi dan kesetiaan yang ditunjukkan selama masa kerjanya.

2.3.1 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Iklim Organisasi

Iklim organisasi merupakan konsep sistem yang mencerminkan keseluruhan gaya hidup suatu organisasi, oleh karena itu perusahaan harus memperhatikan beberapa faktor berikut ini, karena iklim organisasi dapat berdampak pada kinerja karyawan. Untuk membangun iklim organisasi yang dapat menciptakan hubungan yang baik di antara individu, Davis (1996) memaparkan bahwa terdapat 4 faktor penting, yaitu:

a. Hubungan yang saling menguntungkan

Kunci dari konsep hubungan antar manusia adalah adanya hubungan yang saling menguntungkan antar sesama manusia, baik itu antara pimpinan dan karyawan, maupun hubungan yang baik antar sesama karyawan. Karyawan merasa apabila mereka memiliki hubungan yang baik dengan organisasi, maka mereka akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka.

b. Perbedaan antar individu

Pihak manajemen akan menghasilkan kepuasan kerja pada karyawan jika mereka dapat memperlakukan karyawannya secara berbeda-beda, karena pada dasarnya setiap manusia memiliki karakteristik masing-masing yang unik.

c. Motivasi

d. Martabat manusia

Martabat manusia merupakan etis dasar dalam menjalin hubungan antar manusia. Martabat manusia yang dirasakan oleh karyawan tidak sepenuhnya diberikan oleh pihak manajemen, tetapi dihasilkan juga dari perasaan dalam diri karyawan terhadap lingkungan organisasi yang sesuai.

2.4 Teori tentang Motivasi 2.4.1 Pengertian Motivasi

Motivasi merupakan kegiatan yang mengakibatkan, menyalurkan, dan memelihara perilaku manusia akibat interaksi individu dengan situasi. Umumnya orang-orang yang termotivasi akan melakukan usaha yang lebih besar daripada yang tidak melakukan. Kata motivasi berasal dari kata motivation, yang dapat diartikan sebagai dorongan yang ada pada diri seseorang untuk bertingkah laku mencapai suatu tujuan tertentu (Rivai, 2004). Motivasi adalah daya pendorong yang mengakibatkan seseorang anggota organisasi mau dan rela mengerahkan kemampuan dalam bentuk keahlian atau ketrampilan, tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan menunaikan kewajibannya dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang ditentukan (Siagian, 2004). Sedangkan Gerungan (2000), menambahkan bahwa motivasi adalah penggerak, alasan-alasan, atau dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan dirinya melakukan suatu tindakan/bertingkah laku.

manusia yang dapat menimbulkan, mengarahkan, dan mengorganisasikan tingkah lakunya. Hal ini terkait dengan upaya untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan, baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan rohani.

Istilah motivasi mengandung tiga hal yang amat penting, yaitu:

a) Pemberian motivasi berkaitan langsung dengan usaha pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasional. Tersirat pada pandangan ini bahwa dalam tujuan dan sasaran organisasi telah tercakup tujuan dan sasaran pribadi anggota organisasi. Pemberian motivasi hanya akan efektif apabila dalam diri bawahan yang digerakkan terdapat keyakinan bahwa dengan tercapainya tujuan maka tujuan pribadi akan ikut pula tercapai.

b) Motivasi merupakan proses keterkaitan antara usaha dan pemuasan kebutuhan tertentu. Usaha merupakan ukuran intensitas kemauan seseorang. Apabila seseorang termotivasi, maka akan berusaha keras untuk melakukan sesuatu.

c) Kebutuhan adalah keadaan internal seseorang yang menyebabkan hasil usaha tertentu menjadi menarik. Artinya suatu kebutuhan yang belum terpuaskan menciptakan ketegangan yang pada gilirannya menimbulkan dorongan tertentu pada diri seseorang.

diwujudkan tidak dalam bentuk finansial, akan tetapi berupa hal-hal seperti pujian, penghargaan, pendekatan manusiawi dan lain sebagainya.

Teori motivasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli sebagai berikut: a. Hierarki Kebutuhan Menurut Maslow.

Robbin (2002), teori ini mula-mula dipelopori oleh Maslow pada tahun 1954. Ia menyatakan bahwa manusia mempunyai berbagai keperluan dan mencoba mendorong untuk bergerak memenuhi keperluan tersebut. Keperluan itu wujud dalam beberapa tahap kepentingan. Setiap manusia mempunyai keperluan untuk memenuhi kepuasan diri dan bergerak memenuhi keperluan tersebut. Lima hierarki keperluan mengikut Maslow adalah kebutuhan: (1) Faali (fisiologis): antara lain rasa lapar, haus, perlindungan (pakaian dan perumahan), sex dan kebutuhan ragawi lain, (2) Keamanan : antara lain keselamatan dan perlindungan terhadap kerugian fisik dan emosional, (3) Sosial: mencakup kasih sayang, rasa dimiliki, diterima baik, dan persahabatan, (4) Penghargaan : mencakup faktor rasa hormat internal seperti harga-diri, otonomi, dan prestasi; dan faktor hormat ekstemal seperti status, pengakuan, dan perhatian. (5) Aktualisasi-diri: dorongan untuk menjadi apa yang ia mampu menjadi; mencakup pertumbuhan, mencapai potensialnya, dan pemenuhan diri.

Maslow memisahkan kelima kebutuhan sebagai kategori tinggi dan kategori rendah, kebutuhan faali dan kebutuhan keamanan digambarkan sebagai kebutuhan kategori rendah dan kebutuhan sosial dan kebutuhan akan penghargaan, dan aktualisasi diri sebagai kebutuhan kategori tinggi. Pembedaan antara kedua kategori

(di dalam diri orang itu). Sedangkan kebutuhan kategori rendah terutama dipenuhi secara eksternal (dengan upah, kontrak serikat buruh, dan masa kerja).

2.4.2 Jenis-Jenis Motivasi

Handoko (2001), motivasi terdiri atas: (a) motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berfungsinya tanpa rangsangan dari luar, karena dalam diri individu tersebut sudah ada dorongan untuk melakukan tindakan, dan (b) motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang berfungsinya karena disebabkan oleh adanya faktor pendorong dari luar diri individu.

Herzberg dalam (Hasibuan, 2005), menjelaskan bahwa motivasi pada prinsipnya berkaitan dengan kepuasan dan ketidak puasan kerja. Dalam hal ini

kepuasan kerja atau perasaan positif disebut sebagai hygien. Secara terinci

dikemukakan faktor-faktor yang menimbulkan ketidakpuasan dikalangan

karyawan atau bawahan.

2.4.3 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Motivasi

Faktor motivasi dibedakan menjadi dua, yang pertama dinamakan situasi motivasi yang “subjective” atau faktor intrinsik dan yang kedua adalah faktor “objective” atau faktor ekstrinsik.

itu dapat terpenuhi secara positif bagi petugas, maka sejauh itu pula dorongan/daya motivasinya untuk bekerja bagi tercapainya tujuan organisasi

Herzberg dalam Hasibuan (2005), menyatakan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi motivasi seorang karyawan ada yang bersifat internal dan eksternal. Faktor yang bersifat internal (motivator factor), antara lain:

1) Tanggung jawab (Responsibility).

Setiap orang ingin diikutsertakan dan ngin diakui sebagai orang yang berpotensi, dan pengakuan ini akan menimbulkan rasa percaya diri dan siap memikul tanggung jawab yang lebih besar.

2) Prestasi yang diraih (Achievement)

Setiap orang menginginkan keberhasilan dalam setiap kegiatan. Pencapaian prestasi dalam melakukan suatu pekerjaan akan menggerakkan yang bersangkutan untuk melakukan tugas-tugas berikutnya.

3) Pengakuan orang lain (Recognition)

Pengakuan terhadap prestasi merupakan alat motivasi yang cukup ampuh, bahkan bisa melebihi kepuasan yang bersumber dari kompensasi.

4) Pekerjaan itu sendiri (The work it self)

5) Kemungkinan Pengembangan (The possibility of growth)

Karyawan hendaknya diberi kesempatan untuk meningkatkan kemampuannya misalnya melalui pelatihan-pelatihan, kursus dan juga melanjutkan jenjang pendidikannya. Hal ini memberikan kesempatan kepada karyawan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan rencana karirnya yang akan mendorongnya lebih giat dalam bekerja.

6) Kemajuan (Advancement)

Peluang untuk maju merupakan pengembangan potensi diri seorang pagawai dalam melakukan pekerjaan, karena setiap pegawai menginginkan adanya promosi kejenjang yang lebih tinggi, mendapatkan peluang untuk meningkatkan pengalaman dalam bekerja. Peluang bagi pengembangan potensi diri akan menjadi motivasi yang kuat bagi pegawai untuk bekerja lebih baik.

Sedangkan yang berhubungan dengan faktor ketidakpuasan dalam bekerja menurut Herzberg dalam Luthans (2003), dihubungkan oleh faktor ekstrinsik antara lain :

1). Gaji

2). Keamanan dan keselamatan kerja.

Kebutuhan akan keamanan dapat diperoleh melalui kelangsungan kerja. 3). Kondisi kerja

Dengan kondisi kerja yang nyaman, aman dan tenang serta didukung oleh peralatan yang memadai, karyawan akan merasa betah dan produktif dalam bekerja sehari-hari.

4). Hubungan kerja

Untuk dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik, haruslah didukung oleh suasana atau hubungan kerja yang harmonis antara sesama pegawai maupun atasan dan bawahan.

5). Prosedur perusahaan.

Keadilan dan kebijakasanaan dalam mengahadapi pekerja, serta pemberian evaluasi dan informasi secara tepat kepada pekerja juga merupakan pengaruh terhadap motivasi pekerja.

6). Status

Merupakan posisi atau peringkat yang ditentukan secara sosial yang diberikan kepada kelompok atau anggota kelompok dari orang lain Status pekerja memengaruhi motivasinya dalam bekerja. Status pekerja yang diperoleh dari pekerjaannya antara lain ditunjukkan oleh klasifikasi jabatan, hak-hak istimewa yang diberikan serta peralatan dan lokasi kerja yang dapat menunjukkan statusnya.

Manfaat motivasi yang utama adalah menciptakan gairah kerja, sehingga produktivitas kerja meningkat. Sementara itu manfaat yang diperoleh karena bekerja dengan orang-orang yang termotivasi adalah pekerjaan dapat diselesaikan dengan tepat. Artinya pekerjaan diselesaikan sesuai standar yang ditetapkan dan dalam skala waktu yang sudah ditentukan, serta orang senang melakukan pekerjaannya.

Sesuatu yang dikerjakan dengan adanya motivasi yang mendorongnya akan membuat orang senang melakukannya. Orang pun akan merasa dihargai atau diakui, hal ini terjadi karena pekerjaannya itu betul-betul berharga bagi orang yang termotivasi, sehingga orang tersebut akan bekerja keras. Hal ini dimaklumi karena dorongan yang begitu tinggi menghasilkan sesuai target yang mereka tetapkan.

Kinerjanya akan dipantau oleh individu yang bersangkutan dan tidak akan membutuhkan terlalu banyak pengawasan serta semangat juangnya akan tinggi (Arep dan Tanjung, 2003).

2.5 Rekam Medis

2.5.1 Sejarah Rekam Medis

Sejarah rekam medis di mulai pada zaman batu (paleolithic) lebih kurang 2500 SM dengan ditemukannya lukisan purba tentang trephinasi dan amputasi di dinding gua di Spanyol, hal ini menunjukkan bahwa sejak zaman pra sejarah praktik rekam medis dilakukan bersamaan dengan praktik kedokteran (Depkes RI, 1997).

tentang pengobatan, observasi penelitian yang cermat dan sampai saat ini dianggap benar. Hasil pemeriksaan pasiennya (rekam medis) hingga kini masih dapat dibaca oleh para dokter sehingga kecermatan cara kerja Hipocrates dalam pengelolaan rekam medisnya sangat menguntungkan para dokter sekarang (Depkes RI, 1997).

Pada tahun 1137, rekam medis pertama kali dilaksanakan di Rumah Sakit St. Bathelomew di London. Di Indonesia, kegiatan pencatatan mulai dilakukan pada masa pra kemerdekaan, hanya saja masih belum dilaksanakan dengan baik, penataannya mengikuti sistem informasi yang benar (Depkes RI, 1997). Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1960, kepada semua petugas kesehatan diwajibkan untuk menyimpan rahasia kedokteran, termasuk berkas rekam medis. Kemudian pada tahun 1972 dengan surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 034/Birhup/1972, ada kejelasan bagi rumah sakit menyangkut kewajiban untuk menyelenggarakan rekam medis kesehatan. Pada bab I pasal 3 menyatakan bahwa guna menunjang terselenggaranya rencana induk (master plan) yang baik (Depkes RI, 1997), maka setiap rumah sakit :

a. Mempunyai dan merawat statistik yang terkini.

b. Membuat rekam medis yang berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan.

Maksud dan tujuan dari peraturan-peraturan tersebut adalah agar

penyelenggaraan rekam medis dapat berjalan dengan baik di institusi pelayanan

kesehatan termasuk rumah sakit. Kurun waktu tahun 1972-1989 penyelenggaraan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 749a/MENKES/PER/

XV/1989 tentang rekam medis yang telah direvisi menjadi Peraturan Menteri

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/ 2008 ini perlu

dipertegas kembali tentang pengelolaan rekam medis yang merupakan landasan

hukum semua tenaga medis dan paramedis di rumah sakit yang terlibat di dalam

penyelenggaraan rekam medis di sarana pelayanan kesehatan (Peraturan Menteri

Kesehatan RI. No 269, Tahun 2008).

Menurut Depkes RI (1997), pengelolaan rekam medis di suatu rumah sakit harus dilaksanakan secara benar, karena dalam rekam medis terkandung nilai-nilai vital. Nilai-nilai yang terkandung dalam dokumen rekam medis, nilai-nilai tersebut dinamakan “ALFREDS Values” tersebut diartikan sebagai berikut:

1. Nilai Administrasi (Administration Value)

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai administrasi, karena isinya menyangkut tindakan berdasarkan wewenang dan tanggung jawab sebagai tenaga medis dan paramedik dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan.

2. Nilai Hukum (Legal Value)

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai hukum, karena isinya menyangkut masalah adanya jaminan kepastian hukum atas dasar keadilan, dalam rangka usaha menegakkan hukum serta penyediaan bahan tanda bukti untuk menegakkan keadilan.

Setiap pemeriksaan, baik pemeriksaan fisik oleh dokter, pemeriksaan penunjang medik (laboratorium, radiologi dan rehabilitasi medik), diagnostik dan pengobatan semuanya bernilai dengan biaya (cost) yang harus dikeluarkan demikian pula jasa pelayanan yang diberikan merupakan hak yang melekat pada dokter. Pendukung pembiayaan dan pembayaran tersebut merupakan nilai financial dalam dokumen rekam medis.

4. Nilai Penelitian (Research Value)

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai penelitian, karena isinya menyangkut data/informasi yang dapat dipergunakan sebagai bahan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang kesehatan. Berbagai penelitian yang bersumber dari dokumen rekam medis dapat dilakukan dari berbagai bidang keilmuan administrasi, hukum, kedokteran, keuangan, keperawatan, gizi dan lain-lain.

5. Nilai Pendidikan (Education Value)

Pengertian nilai pendidikan berkaitan erat dengan penelitian oleh karena dari hasil penelitian mendidik untuk melakukan perubahan atau juga perbaikan kearah penyempurnaan pelayanan yang bermutu. Hasil penyempurnaan sistem pengisian rekam medis yang segera mendidik dokter melaksanakan kepatuhan mengisi rekam medis tepat waktu.

6. Aspek Dokumentasi (Documentation Value)

Dokumentasi rekam medis menjadi sumber ingatan yang senantiasa diperlukan. Pendokumentasian rekam medis haruslah baik dan tepat sehingga mudah diperoleh kembali jika diperlukan.

Suatu dokumen rekam medis mempunyai nilai medik, karena catatan tersebut dipergunakan sebagai dasar untuk merencanakan pengobatan/perawatan yang harus diberikan kepada seorang pasien.

2.5.2 Pengertian

Rekam medis menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Sedangkan menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, rekam medis adalah keterangan baik yang, tertulis/terekam tentang identitas pasien, anamnesa, penentuan fisik, laboratorium, diagnosa segala pelayanan dan tindakan yang diberikan kepada pasien dan pengobatan baik di rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat.

Pengertian rekam medis menurut IFHRO (International Federation Health Record Organization) : a health record contains all information about a patient, his illness and treatment and the end entries in it are recorded in the order in which event of care occours. Rekam medis berisi semua informasi mengenai pasien, penyakit, pengobatan, dan rekaman yang didalamnya sesuai dengan urutan pelayanan/perawatan).

Rekam medis mempunyai pengertian yang sangat luas tidak hanya sekedar pencatatan, akan tetapi pengertian tersebut sebagai suatu sistem penyelenggaraan rekam medis, sedangkan kegiatan pencatatannya sendiri hanya merupakan salah satu kegiatan dari penyelenggaran rekam medis. Rekam medis adalah fakta yang berkaitan dengan keadaan pasien, riwayat penyakit dan pengobatan masa lalu serta saat ini yang tertulis oleh profesi kesehatan yang memberikan pelayanan kepada pasien tersebut (Huffman, 1999).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/ MENKES/PER/III/2008, yang diwajibkan untuk membuat rekam medis adalah tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan langsung kepada pasien, sebagai berikut :

a. Tenaga medis (dokter dan dokter gigi), b. Tenaga keperawatan (perawat dan bidan),

c. Tenaga kefarmasian (apoteker, analisa farmasi, dan asisten apoteker), d. Tenaga kesehatan masyarakat (administrator kesehatan),

e. Tenaga gizi (nutrisionis dan dietis), f. Tenaga keterapian fisik (fisioterapis),

g. Tenaga keteknisian medis (radiografer teknisi elektromedis analis kesehatan dan perekam medis).

anamnese, penentuan fisik laboratorium, diagnosa segala pelayanan, dan tindakan medis yang diberikan kepada pasien, dan pengobatan baik yang di rawat inap, rawat jalan maupun pelayanan unit gawat darurat”.

Tujuan dari rekam medis adalah menunjang tercapainya tertib administrasi dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Tanpa didukung suatu sistem pengelolaan rekam medis yang baik dan benar, mustahil tertib administrasi rumah sakit akan berhasil sebagaimana yang diharapkan. Tertib administrasi merupakan salah satu faktor dalam menentukan upaya pelayanan kesehatan di rumah sakit. Tujuan rekam medis secara rinci akan terlihat dan analog dengan kegunaan rekam medis itu sendiri.

2.5.3 Standar Rekam Medis

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 333/MENKES/SK/XII/1999, tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit, Standar Pelayanan Rekam Medis dan Manajemen Informasi Kesehatan antara lain ditetapkan sebagai berikut:

1. Rumah sakit harus menyelenggarakan manajemen informasi kesehatan yang bersumber pada rekam medis yang handal dan profesional.

2. Adanya panitia rekam medis dan manajemen informasi kesehatan yang bertanggung jawab pada pimpinan rumah sakit dengan tugas sebagai berikut : a. Menentukan standar dan kebijakan pelayanan.

b. Mengusulkan bentuk formulir rekam medis.

d. Menentukan jadwal dan materi rapat rutin panitia rekam medis dan manajemen informasi kesehatan

3. Unit rekam medis dan manajemen informasi kesehatan di pimpin oleh seorang kepala dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang sesuai.

4. Unit rekam medis dan manajemen informasi kesehatan mempunyai lokasi sedemikian rupa sehingga pengambilan dan distribusi rekam medis lancar.

5. Ruang kerja harus memadai bagi kepentingan staf, penyimpanan rekam medis, penempatan (microfilm, computer, printer, etc) dengan pengertian :

a. Ruang penyimpanan cukup untuk berkas rekam medis aktif yang masih digunakan.

b. Ruang penyimpanan cukup untuk berkas rekam medis non aktif yang tidak lagi digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

6. Ruang yang harus cukup menjamin bahwa rekam medis aktif dan non aktif tidak hilang, rusak, atau diambil oleh yang tidak berhak.

7. Rekam medis adalah sumber manajemen informasi kesehatan yang handal yang memuat informasi yang cukup, tepat waktu, akurat, dan dapat dipercaya bagi semua rekaman pasien rawat jalan, rawat inap, atau gawat darurat dan pelayanan lainnya.

8. Harus ada sistem identifikasi, indeks, dan sistem dokumentasi yang memudahkan pencarian rekam medis dengan pelayanan 24 jam.

10. Dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya bertanggung jawab akan kebenaran dan ketepatan pengisian rekam medis. Hal ini diatur dalam anggaran dasar peraturan dan panduan kerja rumah sakit, adalah sebagai berikut :

a. Riwayat penyakit dan hasil pemeriksaan sudah harus lengkap dalam 24 jam setelah pasien dirawat dan sebelum tindakan operasi.

b. Tindakan pembedahan dan prosedur lain harus segera dilaporkan setelah tindakan paling lambat pada hari yang sama.

c. Termasuk ringkasan keluar (resume medis sudah harus dilengkapi paling lambat 14 hari setelah pasien pulang) kecuali bila tes dan atau otopsi belum ada.

d. Semua rekam medis diberi kode dan indeks dalam waktu 14 hari setelah pasien pulang.

11. Harus ada kebijakan rumah sakit mengenai rekam medis baik rekam medis aktif maupun yang non aktif.

12. Ada kebijakan dan peraturan prosedur yang dapat ditinjau setiap 3 tahun 13. Rekam medis harus rinci bagi berbagai kepentingan :

a. Ada informasi efektif antar dokter dan perawat atau tenaga kesehatan. b. Konsulen mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

c. Dokter lain dapat menilai pelayanan pasien.

d. Dapat menilai kualitas pelayanan secara retrospektif.

e. Pasien mendapatkan informasi yang berkesinambungan tentang perawatannya. 14. Pengisian rekam medis hanya dilakukan oleh yang berhak di rumah sakit, pasien

15. Singkatan dan simbol dipakai, diakui, dan berlaku umum.

16. Semua laporan asli oleh tenaga kesehatan disimpan dalam rekam medis. 17. Tiap rekam medis meliputi identifikasi pasien :

a. Nomor rekam medis atau nomor registrasi. b. Nama lengkap pasien.

c. Alamat lengkap.

d. Orang yang perlu dihubungi

18. Tanda peringatan atau bahaya, misalnya pasien alergi sesuatu harus ditulis di sampul depan berkas rekam medis.

19. Rekam medis mencantumkan diagnosa sementara dan diagnosa akhir saat pasien pulang.

20. Rekam medis mencakup riwayat pasien yang berkaitan dengan kondisi penyakit pasien yang meliputi :

a. Riwayat penyakit keluarga b. Keadaan sosial

c. Riwayat dan perjalanan penyakit dan keadaan sekarang

22. Setiap pemberi pelayanan kesehatan oleh para petugas kesehatan wajib disertai dengan pemberian catatan pada berkas rekam medis.

23. Rekam medis atau persalinan atau operasi atau anestesi, diatur dengan ketentuan khusus. Rekam medis penyakit kronis, penyakit menahun memiliki prosedur manajemen informasi kesehatan secara khusus.

25. Dalam waktu 14 hari setelah pasien pulang, ringkasan keluar (resume medis) sudah harus dilengkapi.

26. Pasien rujukan harus disertai informasi alasan rujukan.

27. Pelayanan rekam medis merupakan bagian dari program pengendalian mutu rumah sakit.

2.5.4 Isi Rekam Medis

Isi catatan medis disesuaikan dengan kebutuhan pemakainya, khususnya lembar rekam medis rawat inap berisi sebagai berikut seperti yang dipaparkan Huffman (1999); JCAHO (Joint on Accreditation of Healthcare Organizations); Permenkes No. 269/MENKES/PER/III/2008 :

a. Identitas pasien, terdiri dari nama lengkap pasien, umur, nama suami/ayah, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, nomor rekam medis, agama, pekerjaan, nomor kartu penduduk, alamat, dan nomor telepon rumah untuk memudahkan penyusunan dan penemuan kembali berkas rekam medis.

b. Tahun kunjungan atau tahun dirawat terakhir, untuk mempermudah mencari (mengklasifikasi) berkas rekam medis yang sudah tidak aktif.

c. Tanda (+) untuk pasien yang meninggal, ditulis dibelakang nama pasien pada sampul luar depan dan berkas rekam medis pasien yang meninggal menandakan bahwa berkas tersebut sudah tidak aktif.

pemeriksaan fisik, perawatan dan terapi obat terakhir, hasil konsultasi, dan lain-lain.

e. Perintah doter atau rencana perawatan, dokter menuliskan perkembangan pasien, penemuan medis, rencana perawatan, hasil tes, dan kondisi umum pasien. Perintah dokter ini harus diberi tanggal dan ditandatangani.

f. Catatan perkembangan, catatan ini mengindikasikan kondisi dan respon pasien terhadap perawatan.

g. Penelusuran spesial atau pemeriksaan yang dilakukan seperti hasil laboratorium, radiologi, patologi, dan lain-lain.

h. Catatan perawat dan diagram grafik, perawat mencatat semua pengamatan, pengobatan, perawatan, dan pelayanan lain yang diberikan kepada pasien.

i. Formulir operasi anestesi dan recovery, berisi persetujuan bedah, laporan pra dan post anastesi, laporan operasi, dan laporan lain yang relevan.

j. Lembar kontrol istimewa seperti catatan/laporan persalinan, identitas bayi.

k. Ringkasan keluar/resume, berisi kondisi pasien saat keluar, prognosis, perawatan pasien kembali kontrol untuk follow up. Pada lembar depan ditandatangani oleh dokter untuk menunjukkan tanggung jawab terhadap informasi yang telah dituliskan.

2.5.5 Kerahasiaan Rekam Medis

Kerahasiaan isi rekam medis berupa identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan, dan riwayat pengobatan harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi, petugas kesehatan lain, petugas pengelola, dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan medical record

rumah sakit yang berbunyi, “Isi rekam medis adalah milik pasien yang wajib dijaga kerahasiaannya”. Untuk melindungi kerahasiaan tersebut, maka dibuat ketentuan sebagai berikut (Rustiyanto, 2007) :

a. Hanya petugas rekam medis yang diizinkan masuk ruang penyimpanan rekam medis.

b. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi rekam medis untuk badan-badan atau perorangan, kecuali yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Selama penderita dirawat, rekam medis menjadi tanggung jawab perawat ruangan dan menjaga kerahasiaannya.

Untuk keperluan tertentu rekam medis tersebut dapat dibuka dengan ketentuan:

1. Untuk kepentingan kesehatan pasien.

2. Atas perintah pengadilan untuk penegakan hukum. 3. Permintaan dan/atau persetujuan pasien sendiri.

5. Untuk kepentingan penelitian, audit, dan pendidikan dengan syarat tidak menyebutkan identitas pasien.

2.5.6 Mutu Rekam Medis

Rekam medis yang baik dapat pula mencerminkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan (Huffman, 1999). Rekam medis yang bermutu juga diperlukan untuk persiapan evaluasi dan audit medis terhadap pelayanan medis secara retrospektif terhadap rekam medis. Tanpa dipenuhinya syarat-syarat dari mutu rekam medis ini, maka tenaga medis maupun pihak rumah sakit akan sukar membela diri di pengadilan bila terdapat tuntutan malpraktik oleh pihak pasien.

Huffman (1999), mutu rekam medis yang baik adalah rekam medis yang memenuhi indikator-indikator mutu rekam medis sebagai berikut :

a. Kelengkapan isian (resume medis) b. Keakuratan

c. Tepat waktu

d. Pemenuhan persyaratan hukum

Adapun uraian indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut : a. Kelengkapan

Kelengkapan isian resume medis oleh dokter menurut (Permenkes No. 269/MENKES/PER/III/2008)

(1) Isi rekam medis untuk pasien rawat jalan pada sarana pelayanan kesehatan sekurang-kurangnya memuat :

(c) Hasil anamnesis, mencakup sekurangya keluhan dan riwayat penyakit (d) Hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medis

(e) Diagnosis

(f) Rencana penatalaksanaan (g) Pengobatan dan/atau tindakan

(h) Pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien

(i) Untuk pasien kasus gigi dilengkapi dengan odontogram klinik, dan (j) Persetujuan tindakan bila diperlukan

(2) Isi rekam medis untuk pasien rawat inap dan perawatan satu hari sekurang-kurangnya memuat :

(a) Identitas pasien (b) Tanggal dan waktu

(c) Hasil anamnesis, mencakup sekurangnya keluhan dan riwayat penyakit (d) Hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medis

(e) Diagnosis

(f) Rencana penatalaksanaan (g) Pengobatan dan/atau tindakan (h) Persetujuan tindakan bila diperlukan

(i) Catatan observasi klinis dan hasil pengobatan (j) Ringkasan pulang (discharge summary)

(k)Nama dan tanda tangan dokter, dokter gigi, atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan

(m)Untuk pasien kasus gigi dilengkapi dengan odontogram klinik

(3) Isi rekam medis untuk pasien gawat darurat, sekurang-kurangnya memuat: (a) Identitas pasien

(b) Kondisi saat pasien tiba di sarana pelayanan kesehatan (c) Identitas pengantar pasien

(d) Tanggal dan waktu

(e) Hasil anamnesis, mencakup sekurangnya keluhan dan riwayat penyakit (f) Hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik

(g) Diagnosis

(h) Pengobatan dan/atau tindakan

(i) Ringkasan kondisi pasien sebelum meninggalkan pelayanan unit gawat darurat dan rencana tindak lanjut

(j) Nama dan tanda tangan dokter, dokter gigi, atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan

(4) Isi rekam medis dalam keadaan bencana selain memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada isi rekam medis untuk pasien gawat darurat ditambah dengan:

(a) Jenis bencana dan lokasi dimana pasien ditemukan

(b) Kategori kegawatan dan nomor pasien bencana massal, dan (c) Identitas yang menemukan pasien

(6) Pelayanan yang diberikan dalam ambulans atau pengobatan massal di catat dalam rekam medis sesuai dengan ketentuan dan di simpan pada sarana pelayanan kesehatan yang merawatnya.

b. Keakuratan

Keakuratan catatan rekam medis adalah semua data pasien ditulis dengan teliti, cermat, tepat, dan sesuai dengan keadaan sesungguhnya.

c. Tepat waktu

Rekam medis harus diisi dan setelah diisi harus dikembalikan ke bagian rekam medis tepat waktu sesuai dengan peraturan yang ada.

d. Memenuhi persyaratan hukum

Rekam medis memenuhi persyaratan aspek hukum (Permenkes 269 Tahun 2008; Huffman, 1999) yaitu :

(1).Penulisan rekam medis tidak memakai pensil (2).Penghapusan tidak ada

(3).Coretan, ralat sesuai dengan prosedur, tanggal, dan tanda tangan (4).Tulisan harus jelas dan terbaca

(5).Ada tanda tangan oleh yang wajib menandatangani dan nama petugas (6).Ada tanggal dan waktu pemeriksaan tindakan

(7).Ada lembar persetujuan

Rekam medis disebut lengkap apabila :

(2).Semua pencatatan harus ditandatangai oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan kewenangannya, nama terang, dan diberi tanggal. (3).Dokter yang merawat dapat memperbaiki kesalahan penulisan yang terjadi

dengan wajar seperti mencoret kata/kalimat yang salah dengan jalan memberikan satu garis lurus pada tulisan tersebut. Diberi inisial (singkatan nama) orang yang mengkoreksi tadi dan mencantumkan tanggal perbaikan (Hatta, 2008).

2.6 Rumah Sakit

Rumah sakit merupakan suatu institusi yang fungsi utamanya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Tugas rumah sakit adalah melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.

Untuk dapat menyelenggarakan upaya–upaya tersebut dan mengelola rumah sakit agar tetap dapat memenuhi kebutuhan pasien dan masyarakat yang dinamis, maka setiap komponen yang ada di rumah sakit harus terintegrasi dalam satu sistem

Pelayanan kesehatan di rumah sakit terdiri dari :

1. Pelayanan medis, merupakan pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis yang profesional dalam bidangnya baik dokter umum maupun dokter spesialis.

3. Pelayanan penunjang medik ialah pelayanan penunjang yang diberikan terhadap pasien, seperti : pelayanan gizi, laboratorium, farmasi, rehabilitasi medik, dan lain-lain.

4. Pelayanan administrasi dan keuangan, pelayanan administrasi antara lain salah satunya adalah bidang ketatausahaan seperti pendaftaran, rekam medis, dan kerumahtanggaan, sedangkan bidang keuangan seperti proses pembayaran biaya rawat jalan dan rawat inap pasien.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 44 tahun 2009, pembedaan tingkatan menurut kemampuan unsur pelayanan kesehatan yang dapat disediakan, ketenagaan, fisik dan peralatan, maka rumah sakit umum pemerintah pusat dan daerah diklasifikasikan menjadi :

1. Rumah Sakit Umum Klas A adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medis spesialistik luas dan subspesialistik luas.

2. Rumah Sakit Umum Klas B adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medis sekurang-kurangnya 11 spesialistik luas dan subspesialistik terbatas.

3. Rumah Sakit Umum Klas C adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medis spesialistik dasar.

4. Rumah Sakit Umum Klas D adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medis dasar.

Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II. Medan termasuk dalam Rumah Sakit Umum Kelas B.

2.7 Dokter

Pengertian dokter sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun diluar negeri yang diakui Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang–undangan.

Menurut Iswandari (2006), strategi WHO yang dikenal dengan sebutan Five Stars Doctor

a.Sebagai health

dimana setiap dokter diharapkan dapat berperan:

care provider

b.Sebagai

yang bermutu, berkesinambungan dan komprehensif dengan mempertimbangkan keunikan individu, berdasarkan kepercayaan dalam jangka panjang,

decision maker

c.Sebagai

yang mampu memilih teknologi yang tepat dengan pertimbangan etika dan biaya,

communicator,

d.Sebagai

yang mampu mempromosikan gaya hidup sehat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta memberdayakan masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal,

community leader

e.Sebagai

, yang mampu memperoleh kepercayaan, membangun kesepakatan tentang kesehatan serta berinisiatif meningkatkan kesehatan bersama,

Hak dan kewajiban yang timbul dalam hubungan pasien dengan dokter meliputi 1) penyampaian informasi dan 2) penentuan tindakan. Pasien wajib memberikan informasi yang berkaitan dengan keluhannya dan berhak menerima informasi yang cukup dari dokter (right to information) serta berhak mengambil keputusan untuk dirinya sendiri (right to self determination). Di sisi lain dokter berhak mendapatkan informasi yang cukup dari pasien dan wajib memberikan informasi yang cukup pula sehubungan dengan kondisi serta akibat yang akan terjadi. Selanjutnya dokter berhak mengusulkan yang terbaik sesuai kemampuan dan penilaian profesionalnya (ability and judgement) dan berhak menolak bila permintaan pasien dirasa tidak sesuai dengan norma, etika serta kemampuan profesionalnya. Selain itu, dokter wajib melakukan pencatatan (rekam medik) dengan baik dan benar (Iswandari,

Menurut Budiarso (2007), pada beberapa dekade tahun yang lalu hubungan antara rumah sakit selaku produsen jasa layanan kesehatan dan penderita selaku konsumen belum harmonis. Pada waktu memerlukan layanan kesehatan pada sebuah rumah sakit, seorang pasien hanya mempunyai hak untuk menentukan ke rumah sakit mana pasien tersebut akan pergi. Setelah itu pasien harus menurut tentang semua hal kepada dokter dan rumah sakit tempat pasien dirawat, pemeriksaan dan pengobatan apa saja yang harus dijalaninya tanpa didengar pendapatnya. Namun saat ini sudah banyak dicapai kemajuan hubungan antara rumah sakit dan pasien, sudah merupakan kejadian yang biasa bahwa seorang pasien menuntut rumah sakit atas layanan yang dia terima. Akibat dari hal itu, dokter dan rumah sakit sudah lebih hati-hati dalam melaksanakan kegiatan profesinya. Dalam hal ini rumah sakit berusaha benar untuk

dapat diakreditasi disamping ini merupakan pengakuan atas kualitas produk jasa layanan kesehatan yang dihasilkan. Kegiatan ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan ditanggung rumah sakit, di lain pihak pasien akan menikmati layanan kesehatan yang lebih meningkat mutunya.

2.8 Landasan Teori

Kinerja secara teoritis dalam penelitian ini mengacu kepada teori Gibson et al.

(1996), menyatakan kinerja seseorang dipengaruhi oleh variabel individual, variabel organisasi dan psikologis. Variabel psikologis indikator motivasi merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kinerja seseorang dalam suatu organisasi. Kinerja dokter dalam penelitian ini mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008, tentang pengisian rekam medis.

Konsep motivasi mengacu kepada teori Herzberg dalam Hasibuan (2005), yaitu motivasi intrinsik meliputi : a) tanggung jawab, b) prestasi yang diraih, c) pengakuan orang lain, d) pekerjaan itu sendiri, e) kemungkinan pengembangan, f) kemajuan,dan motivasiekstrinsik meliputi: a) imbalan, b) keamanan dan keselamatan kerja, c) kondisi kerja, d) hubungan kerja, e), prosedur perusahaan dan f) status.

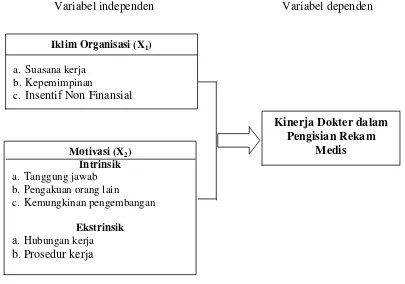

2.9 Kerangka Konsep Penelitian

Mengacu kepada landasan teori yang telah diuraikan di atas, maka dapat disusun kerangka konsep sebagai berikut :

Variabel independen Variabel dependen

Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian

Sumber: Herzberg dalam Hasibuan (2005); Kolb dan Rubin (1984) dan Gibson et al. (1996) Kinerja Dokter dalam

Pengisian Rekam Medis

Iklim Organisasi (X1)

a. Suasana kerja b. Kepemimpinan

c. Insentif Non Finansial

Motivasi (X2)

Intrinsik

a. Tanggung jawab b. Pengakuan orang lain

c. Kemungkinan pengembangan

Ekstrinsik