15-16 OKTOBER 2015; GRHA SABHA PRAMANA

803

SISTEM AIR TANAH ENDAPAN VULKANIK LERENG GUNUNG BROMO

KABUPATEN PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR

Heru Hendrayana*, M. Haris Miftakhul Fajar, Wahyu Wilopo

Teknik Geologi, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada, Jl. Grafika No.2, Bulaksumur, Yogyakarta 55281 *corresponding author: heruha@ugm.ac.id

ABSTRAK

Pegunungan vulkanik mempunyai peran yang sangat besar dalam siklus aliran air tanah. Kapasitasnya sebagai daerah imbuhan, menjadikan bentang alam ini sebagai salah satu objek utama dalam usaha perlindungan air tanah. Tingginya tingkat keanekaragaman formasi geologi, menjadikan aliran air tanah di bentang alam ini memiliki keunikan tersendiri dibanding bentang alam yang lain. Gunung Bromo merupakan salah satu gunungapi aktif di Indonesia. Lereng timur laut Gunung Bromo, secara administratif berada di wilayah Kabupaten Probolinggo dan merupakan daerah penelitian yang akan diulas dalam tulisan ini. Keberadaaan daerah penelitian yang berada di lereng pegunungan vulkanik, ternyata tidak serta merta menjamin tercukupinya kebutuhan air bersih bagi penduduk setempat. Berdasarkan data PDAM Kab. Probolinggo tahun 2013, terdapat tiga desa di tiga kecamatan yang hampir setiap tahun mengalamai bencana kekeringan.

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan dengan pengamatan fisik geologi lapangan untuk mengetahui hidrostratigrafi daerah penelitian, pengamatan hidrogeokimia air tanah untuk mengetahui fasies air tanah, dan pengamatan isotop 2H untuk mengetahui lokasi daerah imbuhan air tanah. Dari hasil pengamatan ini, diketahui bahwa hidrostratigrafi lereng timur laut Gunung Bromo sangat dipengaruhi oleh sejarah geologi Gunung Bromo yang mana pada sekitar 150.000 tahun yang lalu mengalami letusan besar membentuk kaldera Ngadisari dan lembah Sapikerep. Hal ini menyebabkan fasies air tanah pada daerah penelitian memiliki perbedaan dengan lereng Gunung Bromo di sisi lain walaupun masih dalam satu zona fasies stratovulkanik. Selain itu, adanya daerah rawan kekeringan di lokasi penelitian juga sangat berhubungan dengan material vulkanik akibat dari letusan tersebut.

I.

PENDAHULUAN

Gunung Bromo merupakan salah satu gunungapi aktif di Indonesia. Lereng timur laut Gunung Bromo, secara administratif berada di wilayah Kab. Probolinggo. Di kaki Gunung Bromo lereng timur laut ini ada beberapa daerah yang hampir setiap tahun mengalami musibah kekeringan dan masuk dalam daerah rawan air (PDAM Kab. Probolinggo, 2013). Daerah ini meliputi tiga desa dari tiga kecamatan, yaitu Ds. Sumberejo Kec. Tongas, Ds. Sumberbendo Kec. Sumberasih dan Ds. Sumberkare Kec. Wonomerto. Oleh karena adanya daerah rawan air di kaki pegunungan vulkanik, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui penyebab kekeringan dengan mengetahui sistem air tanah di daerah tersebut.

II.

KONDISI GEOLOGI REGIONAL

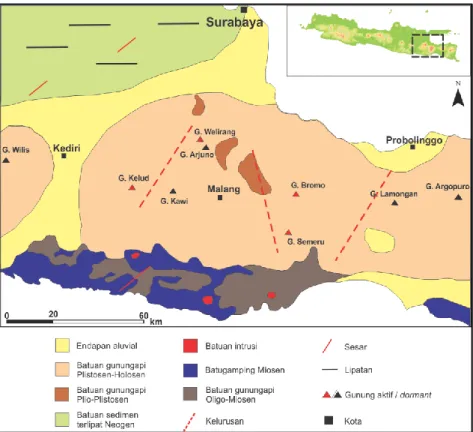

Berdasakan bentuk tubuhnya, Gunung Bromo merupakan gunung stratovulkanik di Indonesia. Menurut Cas dan Wright (1988) gunungapi stratovulkanik terbentuk akibat adanya pengendapan material piroklastik yang berulang-ulang dan sedikit aliran lava pada zona pusat erupsi. Batuan yang terendapkan dan membentuk tubuh stratovulkanik berbeda-beda. Bogie dan Mackenzie (1998) telah membuat fasies model untuk stratovulkanik. Dalam fasies model tersebut stratovulkanik dapat dibagi menjadi 4 zona fasies, yaitu : zona sentral, zona proksimal, zona medial, zona medial, dan zona distal. Gunung Bromo secara geologi regional masuk dalam daerah vulkanik kuarter (Gambar 1). Gunung ini terkenal dengan kaldera yang804 begitu luas. Menurut Akkerdisjk (1930) dalam Zaennudin (1990) sebelum terbentuk kaldera, Gunung Bromo merupakan gunung api berketinggian sekitar 4.500 m dengan puncaknya yaitu Guning Ijo.

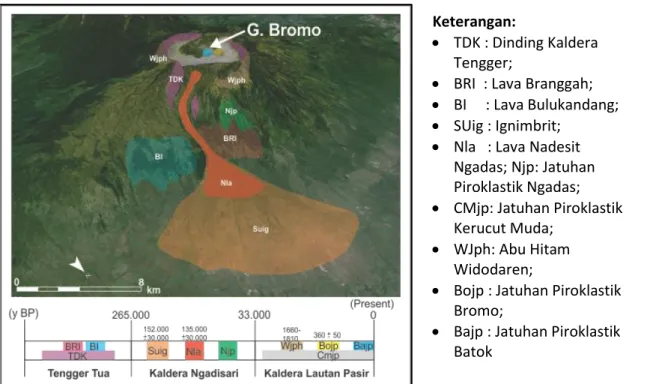

Menurut Zaennudin (1990), Gunung Bromo mengalami letusan besar sekitar 152.000 tahun yang lalu sehingga membentuk kaldera Ngadisari. Letusan besar ini diawali dengan robohnya kerucut Gunung Ijo dan dinding kawah Gunung Bromo bagian timur sehingga membentuk kaldera Ngadisari dan lembah Sapikerep. Hasil letusan ini berupa ignimbrit yang berdasarkan hasil dating berumur 152.000 ± 30.000 y BP. Ignimbrit hasil letusan ini mengisi lembah Sapikerep dan menyebar ke arah timur laut sampai Selat Madura. Di dalam mineral penyusun ignimbrit, banyak mangandung air, yang mengindikasikan adanya kawah berisi air pada saat letusan. Pada periode selanjutnya terbentuk kerucut vulkanik di bagian barat kaldera Ngadisari berupa kerucut Argowulan dan Cemoro Lawang yang menghasilkan material lava dan mengisi lembah Sapikerep dan menyebar jauh sampai sejauh ±15 km ke arah timur laut. Lava ini berumur 135.000 ± 30.000 y BP. Periode selanjutnya terbentuk kaldera lautan pasir yang menurut Mulyadi (1991) kaldera tersebut terbentuk bukan karena letusan yang besar tetapi karena adanya amblesan dan sesar normal pada dinding kawah. Secara garis besar batuan yang berada di daerah penelitian ditunjukkan pada gambar 2. Pada gambar tersebut hanya menunjukkan beberapa batuan dominan di lokasi penelitian.

III.

METODE PENELITIAN

Untuk mengetahui sistem air tanah di lokasi penelitian, dilakukan dengan 3 pendekatan, yaitu dengan pengamatan fisik geologi lapangan untuk mengetahui hidrostratigrafi daerah penelitian, pengamatan hidrogeokimia air tanah untuk mengetahui fasies air tanah, dan pengamatan isotop 2H untuk mengetahui lokasi daerah imbuhan air tanah. Pengamatan

fisik geologi lapangan dilakukan dengan menelusuri 7 sungai di lokasi penelitian dan diperoleh sekitar 200 singkapan. Selain itu juga dilakukan pengamatan terhadap mata air untuk mengetahui hidrostratigrafi dan genesa mata air.

Pengambilan sampel mata air dilakukan di 19 titik yang masing-masing mewakili zona fasies stratovulkanik. Analisa data hasil laboratorium dilakukan dengan menggunakan software Aquachem 2014.2. Pengambilan sampel isotop dilakukan di 3 mata air yang memiliki debit besar dan mempunyai peran penting dan luas bagi masyarakat sekitar.

IV.

DATA DAN ANALISIS

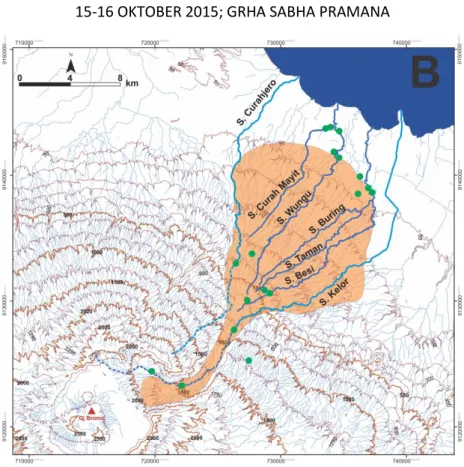

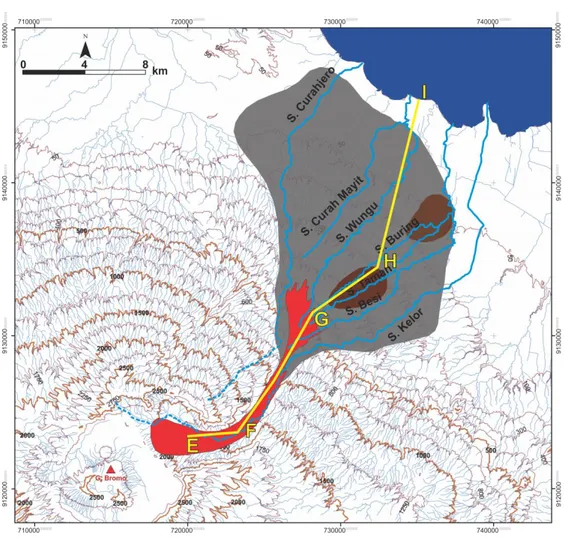

A. HidrostratigrafiDaerah fokus penelitian dapat dilihat pada gambar 3. Berdasarkan peta topografi, dapat diidentifikasi adanya anomali pola aliran sungai pada lereng sebelah timur laut Gunung Bromo. Bila dilihat pada Peta Geologi Gunung Bromo, anomali pola aliran sungai tersebut diakibatkan oleh adanya endapan ignimbrit hasil letusan besar yang membentuk kipas piroklastik. Adanya kipas tersebut mengakibatkan sungai-sungai mengalami penimbunan material ignimbrit dan mengindikasikan adanya channel sungai yang tertimbun (gambar 3a). Indikasi channel yang tertimbun diperkuat dengan kemunculan mata air pada bagian tepi kipas piroklastik (gambar 3b).

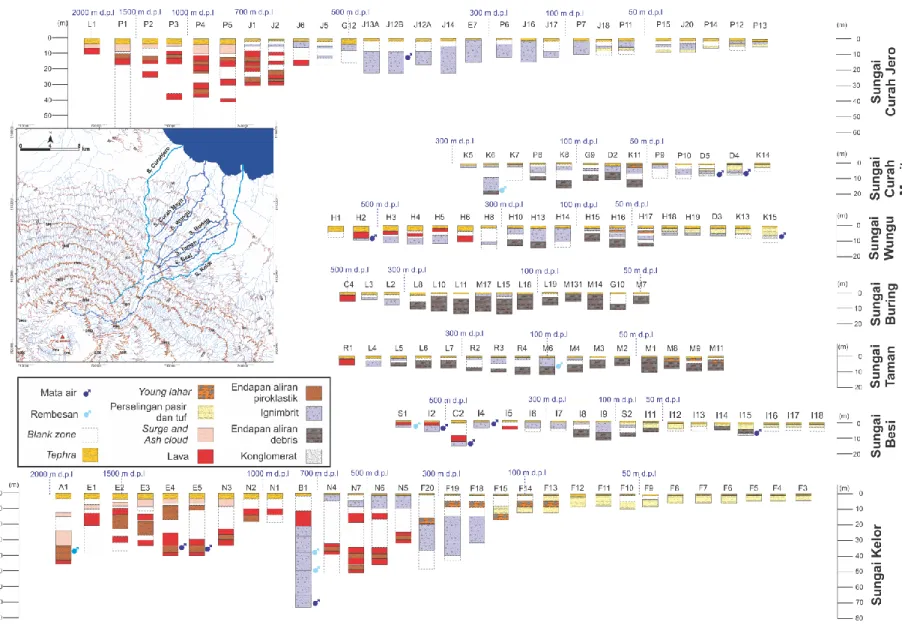

Untuk menjawab indikasi tersebut, dan untuk mengetahui hidrostratigrafi daerah penelitian, dilakukan pengamatan geologi lapangan pada 7 sungai di daerah penelitian, yaitu S. Kelor, S. Besi, S. Taman, S. Buring, S. Wungu, S. Curah Mayit dan S. Curah Jero (gambar 4). Peneliti menggunakan terminologi ignimbrit untuk membedakan endapan ini dengan jenis endapan aliran piroklastik lainnya. Hal ini dilakukan karena lapisan ignimbrit dijadikan sebagai lapisan kunci. Penentuan iginimbrit sebagai lapisan kunci karena penyebarannya

15-16 OKTOBER 2015; GRHA SABHA PRAMANA

805 yang luas dan umur yang telah diketahui dengan jelas.

Selain itu, peneliti menggunakan Istilah tephra untuk menyebut produk dari letusan eksplosif yang terlontar ke udara, baik berupa litik, abu vulkanik, pumis, bom dan xenolith (Heiken dan Wohletz, 1991). Penggunaan terminologi aliran debris untuk menyebut lahar yang lebih tua, yaitu berada di bawah ignimbrit, sedangkan untuk lahar yang berada di atas ignimbrit, peneliti menggunakan istilah young lahar, yaitu lahar yang berada di atas ignimbrit. Di S. Kelor, pada ketinggian 1.800-900 m didominasi oleh endapan piroklastik surge, piroklastik jatuhan berupa ash dan tephra. Selain itu juga terdapat lava yang cukup masif dan tebal. Setidaknya ada dua jenis lava, yaitu lava andesit dan lava basal yang mana lava andesit berada di bawah lava basal. Di antara keduanya tersusun atas material piroklastik aliran dan terkadang terdapat piroklastik surge. Di antara dua lava ini sering terdapat mata air atau sekedar rembesan. Lapisan ignimbrit mulai terlihat pada ketinggian 800 m melalui air terjun Umbulan dan berada di dasar sungai. Pada lokasi ini terdapat mata air Umbulan dengan ignimbrit sebagai akuifer utamanya. Pada ketinggian sekitar 600 meter, di bawah ignimbrit terdapat perselingan lava dan piroklastik aliran secara bergantian yang mengindikasikan batuan Tengger Tua.

Pada ketinggan sekitar 350-250 m, ignimbrit tertutupi oleh lahar muda. Pada ketinggian sekitar 150 m, tidak ditemukan lagi ignimbrit pada S. Kelor. Sungai ini hanya tersusun oleh lahar muda dan perselingan antara pasir dan abu vulkanik hasil dari endapan aluvial.

S. Besi dimulai dari adanya rembesan dan mata air yang berasal dari ignimbrit yang ditindih oleh lava. Pada ketinggian sekitar 250 m, terdapat lapisan aliran debris berupa breksi di bawah ignimbrit. Endapan aliran debris ini menerus sampai ketinggan 30 m, dan berakhirnya lapisan ini ditandai dengan munculnya mata air. Mata air ini keluar

melalui konglomerat yang berada di bawah endapan aliran debris.

S. Taman berawal pada ketinggian sekitar 500 meter dengan batuan lava kemudian di bawahnya terdapat ignimbrit. Pada ketinggian sekitar 100 m, terdapat rembesan pada ignimbrit yang menumpang di atas lapisan aliran debris. Ignimbrit ini terus menipis dan sepenuhnya diganti oleh endapan aliran debris pada ketinggian 50 m. Seiring menipisnya ignimbrit, bersama dengan S. Buring, ketebalan endapan aliran debris tampak lebih menonjol dari pada sungai lainnya. Bahkan pada daerah ini endapan aliran debris mencapai puncak bukit di sekitar S. Buring dan S. Taman.

Pada S. Wungu diawali dengan adanya mata air yang keluar dari ignimbrit di bawah lava. Aliran lava ini sangat panjang, mulai dari kaldera Ngadisari yang berketinggian sekitar 2.300 m sampai daerah berketinggian sekitar 350 m. Pada ketinggan sekitar 20 m, mata air kembali muncul dari konglomerat di bawah endapan aluvial.

Pada S. Curah Mayit, sejak sungai ini muncul, endapan aliran debris yang awalnya cukup tebal, perlahan menipis dan tidak menerus. Sedangkan ignimbrit, pelamparannya relatif lebih jauh daripada aliran debris. Semakin ke utara ignimbrit semakin tipis dan diakhiri dengan munculnya mata air pada konglomerat di bawah ignimbrit tersebut.

S. Curahjero merupakan sungai yang cukup dalam dan curam. Sungai ini pada ketinggian 2.000-800 m tersusun oleh selang-seling lava dan piroklastik aliran. Lava pada sungai ini sangat bervariasi, mulai dari beberapa puluh sentimenter sampai beberapa puluh meter. Perselingan lava dan piroklastik aliran ini mengindikasikan batuan Tengger Tua. Lapisan ignimbrit mulai terlihat pada ketinggian 700 m dan berada di puncak bukit. Pada ketinggian 500 m, ignimbrit mempunyai ketebalan berpuluh-puluh meter, dan keras bahkan

806 membentuk tebing sungai. Semakin ke utara ignimbrit ini semakin tipis.

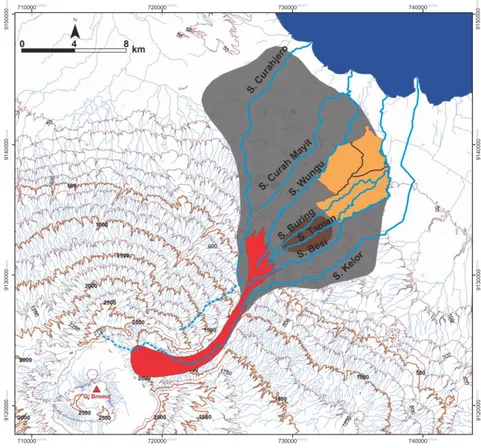

Dari semua singkapan tersebut, dibuat peta penyebaran kipas piroklastik pada gambar 5, dan untuk mengetahui komposisi kipas piroklastik tersebut dibuat sayatan pada gambar 6. Jenis batuan pada sayatan dibuat lebih ringkas dari pada measuring section untuk lebih mudah membedakan komposisinya.

Pada saat terjadi letusan besar yang membentuk kaldera Ngadisari, diawali dengan runtuhnya kerucut Gunung Ijo dan dinding kawah sebelah timur yang membentuk lembah Sapikerep (Zaennudin, 1990). Adanya material aliran debris di bawah ignimbrit diperkirakan merupakan material hasil longsoran dinding kawah pada pembentukan kaldera Ngadisari. Oleh karena itu, sungai yang tertimbun kipas piroklastik tidak langsung ditindih oleh ignimbrit, tetapi terlebih dahulu ditutup oleh material hasil longsoran dinding kawah berupa aliran debris.

Dari data ini dapat diketahui bahwa hidrostratigrafi di daerah penelitian berupa: 1. Ignimbrit dan endapan aliran piroklastik

berperan sebagai akuifer. Ditunjukkan dengan adanya beberapa mata air yang keluar dari akuifer ini.

2. Endapan fluvial terutama konglomerat berperan sebagai akuifer melalui channel-channel sungai yang tertimbun.

3. Di antara ignimbrit dan endapan fluvial (berupa konglomerat), dipisahkan oleh akuitar berupa endapan aliran debris. Endapan ini berperan sebagai akuitar disebabkan karena kekerasannya cukup besar sehingga tidak mudah menyimpan dan mengalirkan air.

4. Lava berperan sebagai akuifug.

Berdasarkan hidrostratigrafi tersebut dan peta persebaran batuan, yang di overlay dengan peta daerah rawan air, diketahui bahwa daerah rawan air berada pada area yang memiliki endapan aliran debris cukup tebal,

bahkan material aliran debris pada daerah ini muncul kepermukaan tanpa ditutupi oleh ekuifer ignimbrit (gambar 7). Di sebelah selatan daerah rawan air ini juga merupakan daerah dengan endapan aliran debris cukup tebal dan bahkan muncul ke permukaan. Dari hasil pengamatan lapangan, daerah ini bukan merupakan daerah rawan air, karena untuk pemenuhan kebutuhan air bersih, penduduk mengambil air dari daerah sebelah selatannya yang notabene memiliki sumber mata air yang cukup melimpah.

B. Daerah imbuhan

Untuk mengetahui daerah imbuhan, dipilih 3 mata air yang memiliki debit besar dan memiliki peran penting dan luas bagi masyarakat. Ketiga mata air tesebut adalah mata air Tirtoageng, mata air Umbulan, dan mata air Cecep. Ketiga sampel mata air ini dikirim ke BATAN untuk dilakukan analisa isotop 2H.

Sebelun mengetahui daerah imbuhan berdasarkan data isotop, perlu diketahui terlebih dahulu mean weight isotop 2H di Gunung Bromo. Data mean weight isotop 2H Gunung Bromo diperoleh dari database BATAN (tabel 1).

Dari data isotop 2H diketahui bahwa ketinggian daerah imbuhan mata air Umbulan, Tirtoageng, dan Cecep berturut-turut 2030 m, 2430 m, dan 1763 m sampai puncak Gnung Bromo (tabel 2). Akuifer mata air Tirtoageng dan Umbulan sama, yaitu ignimbrit, dan dari data isotop diketahui bahwa ignimbrit tersebut mengalami imbuhan air tanah pada daerah di sekitar puncak Gunung Bromo. Diperkirakan area imbuhan yang paling utama yaitu kaldera lautan pasir Gunung Bromo. Untuk mata air Cecep yang akuifernya berupa material piroklastik aliran dan berada pada batuan Tengger Tua, dari data isotop diketahui bahwa daerah imbuhannya berada pada ketinggian 1763 m sampai sekitar puncak Gunung Bromo.

15-16 OKTOBER 2015; GRHA SABHA PRAMANA

807 C. Fasies air tanah

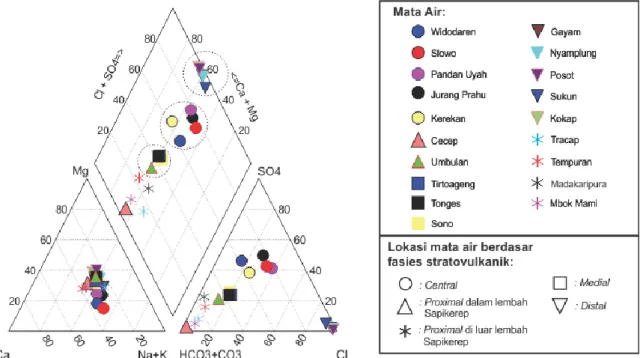

Untuk mengetahui fasies air tanah, dilakukan pengambilan sampel pada 19 mata air di lokasi penelitian untuk dilakukan analisa kation dan anion (gambar 8). Kesembilan belas mata air tersebut dipilih berdasarkan zona fasies stratovulkanik.

Dari hasil analisa kation dan anion yang disajikan pada diagram pipper (gambar 9), terlihat bahwa semua mata air menunjukkan kandungan kation yang hampir sama, yaitu tipe tidak dominan di salah satu kation. Namun, mata air tersebut memiliki perbedaan mencolok pada kandungan anion. Mata air yang berasal dari zona distal memiliki kandungan anion Cl yang begitu dominan, sedangkan mata air pada zona medial mempunyai kandungan anion bikarbonat yang dominan. Mata air yang berada pada zona sentral memiliki kandungan anion yang relatif berimbang antara SO4, HCO3 maupun Cl. Hal yang cukup menarik terjadi pada hasil fasies mata air di zona proksimal. Pada zona ini peneliti sengaja mengambil sampel tidak hanya berasal dari zona proksimal di lembah Sapikerep, tetapi juga mengambil sampel mata air di zona proksimal lain yang notabene batuan penyusunnya berupa batuan Tengger Tua, yaitu mata air Madakaripura, mata air Tempuran, mata air Mbok mami dan mata air Tracap. Dari mata air zona proksimal pada lembah Sapikerep, yaitu Umbulan dan Cecep, memiliki perbedaan fasies air tanah. Pada mata air Cecep yang notabene akuifernya berasal dari batuan Tengger Tua, mempunyai kandungan bikarbonat yang sangat dominan, sedangkan mata air Umbulan memiliki fasies air tanah yang mirip dengan mata air di zona medial. Persamaan antara mata air Umbulan dan mata air di zona medial, diperkirakan karena kesamaan akuifer pembawa.

Dari hasil analisa fasies air tanah ini dapat memberikan gambaran bahwa mata air yang berada di zona distal memiliki fasies air tanah yang hampir sama. Kelima mata air tersebut

mempunyai akuifer yang sama yaitu konglomerat dan endapan fluvial. Mata air pada zona medial dan mata air Umbulan pada zona proksimal, yang mana memiliki akuifer dan genesa keterbentukan mata air yang sama, berada dalam satu kelompok fasies air tanah. Keenam mata air yang berasal dari zona yang sama yaitu proksimal, memiliki fasies air tanah yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan bahwa mata air dalam kelompok zona fasies stratovulkanik tertentu tidak berhubungan secara langsung terhadap kelompok fasies air tanah. Fasies air tanah sangat bergantung dengan jenis batuan yang dilewatinya.

V.

KESIMPULAN

Hidrostratigrafi suatu daerah sangat bergantung pada sejarah geologi daerah tersebut. Gunung Bromo merupakan gunungapi yang memiliki kekhasan dengan adanya kaldera, lembah Sapikerep dan kipas piroklastiknya. Pembentukan kipas piroklastik dimulai saat terjadi longsoran dinding kawah sebelum pembentukan kaldera Ngadisari. Longsoran ini membentuk endapan aliran debris pada bagian bawah kipas piroklastik. Setelah longsoran, terjadi letusan hebat yang menghasilkan ignimbrit dan membentuk kipas piroklastik bagian atas. Terbentuknya kipas piroklastik menyebabkan beberapa saluran sungai (channel) mengalami penimbunan. Channel ini tertutup tidak hanya oleh ignimbrit yang bertindak sebagai akuifer, tetapi juga adanya aliran debris yang bertindak sebagai akuitar. Pada beberapa daerah yang tersusun atas material aliran debris cukup tebal, akan mengalami masalah terhadap pemenuhan kebutuhan air bersih. Melalui akuifer ignimbrit, pada daerah zona medial dan proksimal muncul beberapa mata air dengan debit yang cukup besar. Akuifer ignimbrit pada mata air ini merupakan akuifer tertekan karena ditutupi oleh lava masif hasil aktifitas vulkanik pasca terbentuknya kaldera Ngadisari.

Daerah imbuhan mata air di zona medial dan proksimal berada di sekitar puncak Gunung Bromo dan kaldera lautan pasir. Berkenaan

808 dengan fasies air tanah, mata air di daerah penelitian pada umumnya memiliki kandungan kation yang hampir sama. Perbedaan mencolok berada pada kandungan anion yang mana pada daerah distal didominasi oleh Cl, daerah medial dan proksimal didominasi oleh bikarbonat, dan daerah sentral mempunyai kandungan anion yang relatif seimbang.

Walaupun begitu, fasies air tanah tidak berhubungan secara langsung terhadap lokasi zona stratovulkanik. Hal ini terlihat dari hasil fasies air tanah pada zona proksimal, yang mana pada mata air tersebut batuan akuifernya berbeda-beda. Fasies air tanah sangat bergantung pada batuan yang dilewati oleh air tanah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2006. Final Report Penelitian Potensi Sumber Mata Air Kebon Candi Pasuruan. BATAN. tidak dipublikasikan.

Anonim. 2013. Database Prasarana Air Bersih Kab. Probolinggo, PDAM Kab. Probolinggo. tidak dipublikasikan.

Bogie., Mackenzie, K.M., 1998. The Application of A Volcanic Facies Model to An Andesitic Stratovolcano Hosted Geothermal System At Wayang Windu Java Indonesia, Proceedings 20th NZ Geothermal Workshop,. hal 265-270.

Cas, R.A.F., Wright, J.S., 1988. Volcanic Succession: Modern and Ancient., Unwin Hyman, London. Heiken, G., Wohletz, K., 1991. Fragmentation Porecesses in Explosive Volcanic Eruption, dalam Sedimentation in Volcanic Settings, Society for Sedimentary Geology, United State of America. Mulyadi, E., 1991. The Sand Sea and Other Caldera Formation in Bromo-Tengger Complex East Java, Proceeding IAGI 22nd. hal 34-45.

Ratman, N., Suwarti, T., Samodra, 1998, Peta Geologi Indonesia Lembar Surabaya, Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, Bandung.

Zaennudin, A., 1990. Stratigrafi dan Genesis Kerucut Cemara Lawang di Kaldera Bromo-Tengger Jawa Timur, Pertemuan Ilmiah Tahunan IAGI XIX. hal 19-34.

Zaennudin, A., Hadisantono, R.D., Erfan, R.D., Mulyana, A.R., 1994. Peta Geologi Gunungapi Bromo-Tengger Jawa Timur, DIrektorat Vulanologi, Bandung.

TABEL

Tabel 1. Data mean weight isotop 2H di Gunung Bromo - Tengger (BATAN, 2006)

No. Stasiun Curah Hujan

Elevasi (m)

Mean Weight Isotop 2H (‰) 1 Gondang Wetan 35 -35,0 2 Puspo 640 -42,5 3 Tosari 1640 -46,3

15-16 OKTOBER 2015; GRHA SABHA PRAMANA

809

Tabel 2. Hasil analisis isotop stabil 2H

No Nama Sumber Air Baku 2H (‰) Elevasi Daerah imbuhan (m) 1 MA Umbulan -50,7 2030 2 MA Tirtoageng -53,7 2430 3 MA Cecep -48,7 1763

GAMBAR

810

Gambar 2. Penampakan 3D lereng timur laut Gunung Bromo dengan batuan utama penyusunnya. (Zaennudin dkk., 1994 dengan modifikasi)

Keterangan:

TDK : Dinding Kaldera Tengger;

BRI : Lava Branggah;

BI : Lava Bulukandang;

SUig : Ignimbrit;

Nla : Lava Nadesit Ngadas; Njp: Jatuhan Piroklastik Ngadas; CMjp: Jatuhan Piroklastik Kerucut Muda; WJph: Abu Hitam Widodaren;

Bojp : Jatuhan Piroklastik Bromo;

Bajp : Jatuhan Piroklastik Batok

15-16 OKTOBER 2015; GRHA SABHA PRAMANA

811

Gambar 3. A. Adanya anomali pola penyaluran pada daerah penelitian. Garis hijau diperkirakan sebagai channel yang tertimbun.; B. Titik hijau menunjukkan kemunculan mata air dan warna oranye

adalah persebaran kipas piroklastik (Persebaran kipas piroklastik berdasar Peta Geologi Lembar Probolinggo).

812

15-16 OKTOBER 2015; GRHA SABHA PRAMANA

813

814

Gambar 6. Sayatan E-F pada peta persebaran batuan di lokasi penelitian. Pada S. Curah jero di bagian hulu yang notabene berada pada batuan Tengger Tua, dasar sungai yang berupa bongkah

diinterpretasikan sebagai paleochannel.

15-16 OKTOBER 2015; GRHA SABHA PRAMANA

815

Gambar 8. Peta lokasi mata air yang dilakukan analisa kimia. Lingkaran biru menunjukkan mata air yang juga diambil sampelnya untuk analisa isotop; (MA = Mata air).