BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Timah Hitam/Plumbum (Pb)

a. Definisi Timah Hitam/Plumbum (Pb)

Timbal atau yang kita kenal sehari-hari dengan timah hitam dan dalam bahasa ilmiahnya dikenal dengan kata plumbum dan logam ini disimpulkan dengan Pb. Logam ini termasuk kedalam kelompok logam-logam golongan IV A pada tabel periodik unsur kimia. Mempunyai nomor atom (NA) dengan bobot atau berat (BA) 207,2 adalah suatu logam berat berwarna kelabu kebiruan dan lunak dengan titik leleh 327°C dan titik didih 1.620°C. Pada suhu 550-600°C. Pb menguap dan membentuk oksigen dalam udara membentuk timbal oksida. Bentuk oksidasi yang paling umum adalah timbal. Walaupun bersifat lunak dan lentur, Pb sangat rapuh dan mengkerut pada pendinginan, sulit larut dalam air dingin, air panas dan air asam. Pb dapat larut dalam asam nitrit, asam asetat dan asam sulfat pekat. (Palar, 2004)

b. Penggunaan Timah Hitam/Plumbum (Pb)

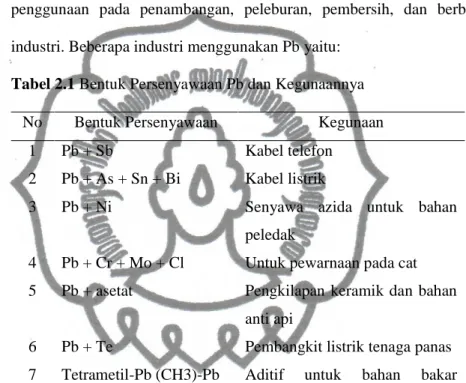

Penggunaan Pb semakin meningkat seiring dengan meningkatnya penggunaan pada penambangan, peleburan, pembersih, dan berbagai industri. Beberapa industri menggunakan Pb yaitu:

Tabel 2.1 Bentuk Persenyawaan Pb dan Kegunaannya

No Bentuk Persenyawaan Kegunaan

1 Pb + Sb Kabel telefon

2 Pb + As + Sn + Bi Kabel listrik

3 Pb + Ni Senyawa azida untuk bahan

peledak

4 Pb + Cr + Mo + Cl Untuk pewarnaan pada cat

5 Pb + asetat Pengkilapan keramik dan bahan

anti api

6 Pb + Te Pembangkit listrik tenaga panas

7 Tetrametil-Pb (CH3)-Pb Tetraetil-Pb (C2H5)4-Pb

Aditif untuk bahan bakar kendaraan bermotor

Sumber: Palar (2004)

Pb sebagai salah satu zat yang dicampurkan ke dalam bahan bakar (premium dan premix), yaitu (C2H5)4Pb atau Tetra Ethyl Lead

(TEL) yang digunakan sebagai bahan aditif, yang berfungsi meningkatkan angka oktan sehingga penggunaannya akan menghindarkan

seat serta velve guide. Keberadaan Octane booster dibutuhkan dalam bensin agar mesin bisa bekerja dengan baik. (Widowati dkk, 2008)

Untuk mengendalikan efek negatif pada pekerja Occupational safety and Health Association (OSHA) telah menetapkan Nilai Ambang Batas (NAB) untuk Pb anorganik, debu dan uapnya 0,05 mg/m³ sedangkan untuk TEL adalah 0 ,075 mg/m³ . Menurut World Health Organization (WHO) pajanan timbal yang diperkenankan untuk pekerja laki-laki 40 µg/dL dan untuk pekerja perempuan adalah 30 µg/dL. (DeRoos, 1997 dan OSHA, 2005)

c. Keracunan Timah Hitam/Plumbum (Pb)

Keracunan yang ditimbulkan oleh persenyawaan logam Pb dapat terjadi karena masuknya persenyawaan logam tersebut dalam tubuh. Proses masuknya Pb kedalam tubuh dapat melalui beberapa jalur, yaitu melaui makanan dan minuman, udara dan perembesan atau penetrasi pada selaput atau lapisan kulit.

Sebagian besar dari Pb yang terhirup pada saat bernafas akan masuk ke dalam pembuluh darah paru-paru dan kemudian diedarkan ke seluruh jaringan dan organ tubuh. Lebih dari 90% logam Pb yang terserap oleh darah berikatan dengan sel-sel darah merah. (Palar, 2004)

Pb diekskresi melalui beberapa cara, yaitu melalui urine (75-80%), feses (sekitar 15%), dan keringat. Waktu paruh Pb dalam darah

kurang lebih 36 hari, pada jaringan lunak 40 hari, sedangkan pada tulang lebih dari 25 tahun. Pada umumnya ekskresi Pb berjalan lambat, ini menyebabkan Pb mudah terakumulasi dalam tubuh. (WHO, 1995 & Adnan, 2001)

Menurut Suyono (1995) Absorbsi Pb yang meningkat menyebabkan:

1) penurunan kandungan hemoglobin

2) penurunan jumlah dan pemendekan masa hidup eritrosit 3) menurunkan kadar retikulosit (sel-sel darah merah yang masih

muda)

4) meningkatkan kandungan logam Fe dalam plasma darah

Jadi, pemeriksaan darah untuk mendeteksi efek-efek ini dapat digunakan sebagai pengukur paparan Pb. Sementara pengukuran Pb dalam air kencing dan darah memberi petunjuk terhadap paparan Pb dalam tubuh. (Palar, 2004)

d. Pengukuran Timah Hitam/Plumbum (Pb)

Untuk mengetahui seberapa besar kandungan Pb yang terserap dalam tubuh manusia dapat dilakukan dengan beberapa cara :

1) Pengujian kadar koproporphirin dalam urine 2) Pengujian kadar ALA dalam urine

3) Pengujian kadar ALA dan Amino Levulinic Acid Dehidrase (ALAD) dalam darah

Kadar Pb dalam darah merupakan indikator yang paling baik untuk menunjukkan current exposure (pemaparan sekarang). Hal ini hanya berlaku pada steady state conditions yaitu bila seseorang terpapar Pb secara terus menerus. Untuk mencapai kondisi steady state tersebut diperlukan waktu pemaparan selama 2 bulan secara terus menerus. Setelah pemaparan berhenti, kadar Pb akan turun secara perlahan-lahan. (Siswanto, 1991)

e. Faktor yang Mempengaruhi Toksisitas Timah Hitam/Plumbum (Pb) 1) Faktor lingkungan

a) Dosis dan lama pemaparan

Dosis (konsentrasi) yang besar dan pemaparan yang lama dapat menimbulkan efek yang berat dan bisa berbahaya.

b) Kelangsungan pemaparan

Berat ringan efek Pb tergantung pada proses pemaparan Pb yaitu pemaparan secara terus menerus (kontinyu) atau terputus-putus (intermitten). Pemaparan terus menerus akan memberikan efek yang lebih berat dibandingkan pemaparan secara terputus-putus.

Pb akan memberikan efek yang berbahaya terhadap kesehatan bila masuk melalui jalur yang tepat. Orang-orang dengan sumbatan hidung mungkin juga berisiko lebih tinggi, karena pernapasan lewat mulut mempermudah inhalasi partikel debu yang lebih besar. (Suyono, 1995)

2) Faktor manusia, meliputi : a) Usia

Usia muda pada umumnya lebih peka terhadap aktivitas Pb, hal ini berhubungan dengan perkembangan organ dan fungsinya yang belum sempurna. Sedangkan pada usia tua kepekaannya lebih tinggi dari rata-rata orang dewasa, biasanya karena aktivitas enzim biotransformase berkurang dengan bertambahnya umur dan daya tahan organ tertentu berkurang terhadap efek Pb. Semakin tua usia seseorang, akan semakin tinggi pula konsentrasi Pb yang terakumulasi pada jaringan tubuhnya. (Palar, 2004)

b) Status kesehatan, status gizi dan tingkat kekebalan (imunologi) Malnutrisi, hemoglobinopati dan enzimopati seperti anemia dan defisiensi glukosa-6-fosfat dehidrogenase juga meningkatkan kerentanan terhadap paparan Pb. Kurang gizi akan meningkatkan kadar Pb yang bebas dalam darah.

c) Jenis kelamin

Efek toksik pada laki-laki dan perempuan mempunyai pengaruh yang berbeda. Wanita lebih rentan dari pada pria. Hal ini disebabkan oleh perbedaan faktor ukuran tubuh (fisiologi), keseimbangan hormonal dan perbedaan metabolism. (Suyono, 1995 dan Palar 2004)

3) Efek Kesehatan Timah Hitam/Plumbum (Pb)

Meskipun jumlah Pb yang diserap oleh tubuh hanya sedikit, logam ini ternyata menjadi sangat berbahaya. Hal ini disebabkan senyawa-senyawa Pb dapat memberikan efek racun terhadap banyak fungsi organ yang terdapat dalam tubuh. (Palar, 2004)

Menurut WHO (1993) Pb dapat memberikan efek-efek toksik pada sistem saluran cerna, hematopoietik, saraf, dan ginjal. a) Pada sistem saluran cerna

Kolik usus (spasme usus halus) merupakan gejala klinis tersering dari keracunan Pb lanjut, yang biasanya didahului dan hampir selalu disertai konstipasi berat. Nyeri terlokalisir di sekitar dan di bawah umbilikus. Tanda paparan Pb (tidak berkaitan dengan kolik) adalah pigmentasi kelabu pada gusi (garis-garis timbal).

Pada gangguan awal dari biosintesis hem belum terlihat adanya gangguan klinis, gangguan hanya dapat terdeteksi melalui pemeriksaan laboratorium. Pada kadar Pb darah 10 µg/dL Pb menghambat aktivitas enzim ALAD dalam eritroblas sumsum tulang dan eritrosit. Hal ini mengakibatkan peningkatan kadar ALA dalam serum dan kemih. Kelompok-kelompok ribosom dapat dilihat pada sel berbintik basofilik sebagai basofil pungtata meskipun tidak ada anemia. Kadar ALAD yang tinggi dapat menimbulkan aksi neurotoksik.

Menurut US Department of Health and Human Services kadar Pb dalam darah yang dapat menimbulkan gangguan terhadap hemoglobin adalah sebesar > 50 µg/dL atau sebesar > 0,5 mg/L.

c) Pada sistem saraf

Sistem saraf merupakan sistem yang paling sensitif terhadap daya racun Pb. Senyawa seperti Pb, dapat menyebabkan keracunan akut pada sistem saraf pusat, meskipun proses keracunan tersebut terjadi dalam waktu yang cukup panjang dengan kecepatan penyerapan yang kecil.

Senyawa Pb yang larut dalam darah akan dibawa oleh darah ke seluruh tubuh dan akan masuk kedalam glomerulus. Disini terjadi pemisahan akhir semua bahan yang dibawa darah, apakah masih berguna bagi tubuh atau harus dibuang karena sudah tidak diperlukan lagi. Ikut sertanya Pb yang larut dalam darah ke sistem urinaria (ginjal) mengakibatkan terjadinya kerusakan pada saluran ginjal. (Suyono, 1995)

e) Sistem kardiovaskuler

Pada keracunan Pb akut, terjadi kolik yang disertai peningkatan tekanan darah. Perubahan elektrokardiografi (EKG) dijumpai pada 70% penderita dengan gejala umum berupa takikardi, disritmia atrium, gelombang T terbalik dengan/tanpa kompleks QRS-T yang abnormal. (Adnan, 2001)

2. Hemoglobin (Hb) a. Sel Darah Merah

Darah yang mengalir pada tubuh manusia terdiri dari elemen padat (sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit) dan emelen cair (plasma). Fungsi utama darah adalah untuk transportasi. Sel darah merah mengandung pigmen pengangkut oksigen yang disebut dengan hemoglobin yang merupakan 90% dari protein sel darah merah, berupa senyawa protein yang kompleks. Hemoglobin selain sebagai pembawa

oksigen pada sel darah merah juga mentranspor CO2 yang merupakan

produk sampah dari metabolisme yang dialirkan ke paru paru untuk di respirasi. (Sacher, 2004)

Secara genetik sel darah merah berasal dari sel yang disebut hemositoblast. Secara kontinyu hemositoblast dibentuk dari sistem sel primordial yang terdapat diseluruh sumsum tulang. Hemositoblast mula-mula membentuk eritoblast basofil yang mula-mulai mensintesis hemoglobin. Eritoblast kemudian menjadi eritoblast polikromatofilik (mengandung campuran zat basofilik dan hemoglobin). Kemudian inti sel menyusut dan Hemoglobin dibentuk dalam jumlah yang lebih banyak, dan sel menjadi normoblast. Selama stadium permulaan berbagai sel terus menerus membelah sehingga jumlah sel sekamin lama semakin banyak. Setelah sitoplasma normoblast terisi dengan hemoglobin sampai konsentrasi kira-kira 34%, inti menjadi sangat kecil dan akhirnya dibuang. Maka sel yang terakhir dibentuk yaitu eritrosit bila keluar dengan proses diapedesis (menerobos melalui pori pori membran) masuk ke dalam kapiler darah hampir tidak mengandung zat inti. Sebagian eritrosit yang masuk ke dalam aliran darah mengandung retikulum basofilik dalam jumlah kecil yang tersebar diantara hemoglobin dalam sitoplasma. Retikulum ini terutama merupakan sisa sisa retikulum endoplasma yang menghasilkan bagian globin dari hemoglobin pada sel yang muda, dan hemoglobin terus

menerus dihasilkan selama reticulum tetap ada, lamanya mencapai 2 hari. Pada stadium ini sel disebut retikulosit. (Guyton, 1991)

Sel darah merah mampu mengkonsentrasi hemoglobin dalam cairan sel sampai 34 gr/dL. Konsentrasi hemoglobin tidak pernah meningkat melampaui nilai ini karena adanya pembatasan metabolik dari mekanisme pembentukan hemoglobin dalam sel. Bila pembentukan hemoglobin dalam sumsum tulang berkurang, presentase hemoglobin dalam sel dapat turun sampai serendah 15 gr/dL atau kurang. (Guyton, 1991)

b. Pengertian Hemoglobin

Sel-sel darah merah merupakan suatu bentuk kompleks khelat yang dibentuk oleh logam Fe (besi) dengan gugus haemo dan globin, sintesa dari kompleks tersebut melibatkan 2 enzim, yaitu enzim ALAD atau asam amino levulinat dehidrase dan enzim ferrochelatase. Enzim ALAD adalah enzim jenis sitoplasma. Enzim ini akan bereaksi secara aktif pada tahap awal sintesa dan selama sirkulasi sel darah merah berlangsung. Sistem hematopoetik sangat peka terhadap efek Pb.

Hemoglobin adalah senyawa protein dengan Fe yang dinamakan conjugated protein. Sebagai intinya Fe dan dengan rangka protoporphyrin dan globin (tetra phirin) menyebabkan warna darah merah karena adanya Fe ini. Oleh karena itu hemoglobin dinamakan zat warna darah bersama

dengan eritrosit Hb dengan karbondioksida menjadi karboxyhemoglobin dan warnanya merah tua. (Guyton and Hall, 2007)

c. Pembentukan Hemoglobin

Suksinil Ko-A dan glisin mengalami kondensasi membentuk asam aminilevulinat (ALA) dengan dikatalisis oleh enzim mitokondria aminolevulinat sintase, yang meninggalkan mitokondria secara difusi pasif dan masuk dalam sitoplasma. Dalam sitoplasma, 2 molekul asam aminolevulinat bersatu membentuk porfobilinogen dengan bantuan enzim aminolevulinat dehidrase. Kemudian 4 molekul porfobilinogen mengalami kondensasi membentuk uroporfirinogen, dengan dikatalisis oleh enzim uroporfirinogen dekarboksilase menjadi koproporfirinogen III, kemudian membentuk protoporfirinogen IX. Protoporfirinogen IX dioksidasi oleh enzim protoporfirinogen oksidase menghasilkan protoporfirin IX. Oksidasi ini menghasilkan sistem ikatan rangkap terkonjugasi yang merupakan ciri khas porfirin. Uroporfirinogen tipe I, III dan koproporfirinogen juga dapat dioksidasi menjadi porfirin. Kemudian terjadi pemasukan ion fero ke dalam cincin porfirin dari protoporfirin dengan dikatalisis enzim feroketalase menghasilkan hem. (Widmann, 1995). Hem disintesis di mitokondria, dan penggabungan dengan globin terjadi dalam sitoplasma eritrosit yang sedang berkembang. (Hoffbrand, 1996 & Sacher and McPherson, 2002)

d. Efek Toksis

Efek hematotoksisitas Pb adalah menghambat sebagian besar enzim yang berperan dalambiosintesa heme. Diantara enzim yang terlibat dalam heme, enzim ALAD dan ferrochelatase termasuk enzim yang paling rentan terhadap efek penghambatan Pb. Sedangkan enzim

Aminolevulinic Acid Synthetase (ALAS), uroporphyrinogen

decarboxylase (UROD), dan coproporphyrinogen oxidase (COPROD)

tidak begitu peka terhadap penghambatan timah hitam/plumbum (Pb). (Goldstein and Kipen 1994)

Hemoglobin merupakan suatu protein khusus yang terdapat dalam sel darah, yang fungsinya sebagai pertukaran gas yaitu mengangkut O2 dan CO2 dari jaringan ke paru-paru. Menurut Mukono (2002) kadar

Hb normal bervariasi, tergantung pada: 1) Usia

Semakin dewasa maka kadar Hb dalam darah semakin tinggi. 2) Jenis kelamin

Kadar Hb pada laki-laki lebih tinggi dibandingkan wanita. 3) Tinggi rendahnya daerah

Kadar Hb seseorang di daerah pegunungan lebih tinggi dibandingkan dengan seseorang yang tinggal di dataran rendah. Karena semakin tinggi tempat, maka kandungan oksigennya semakin menurun, yang

selanjutnya mengakibatkan sebagian jaringan mengalami hipoksia. Hal ini akan merangsang pengeluaran eritropoitin yang akan mengakibatkan eritropoisis yang selanjutnya mengakibatkan eritrosit meningkat. Peningkatan eritrosit akan meningkatkan kadar hemoglobin.

4) Kecakupan besi dalam tubuh

Besi dibutuhkan untuk produksi Hb, sehingga anemia gizi besi akan menyebabkan terbentuknya sel darah merah yang lebih kecil dan kandungan Hb yang rendah. Besi juga merupakan mikronutrien esensial dalam memproduksi Hb yang berfungsi mengantar oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh, untuk diekskresikan ke dalam udara pernafasan, sitokrom, dan komponen lain pada sistem enzim pernafasan seperti sitokrom oksidase, katalase, dan peroksidase. 5) Fungsi jantung dan paru

Jantung berfungsi memompa darah keseluruh tubuh. Dalam darah terdapat Hb yang membawa oksigen ke seluruh tubuh sebagai pembentukan energi. Sedangkan paru berfungsi untuk menghisap oksigen dari udara luar yang kemudian disuplay ke aliran darah dengan adanya ikatan antara Hb dan paru mempengaruhi kerja jantung yang optimal. Fungsi organ tubuh lain misalnya fungsi hepar

dan ginjal yang membantu dalam proses pembentukan eritrosit dan Hb.

6) Merokok

Merokok dapat mengurangi kelembaban Hb membawa oksigen dari darah. Juga pengaliran darah dari organ-organ vital dan jaringan-jaringan (seperti otak dan otot) akan berkurang. (Giam dan The, 1992)

7) Status Gizi

Status gizi adalah ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk tertentu atau perwujudan dari nutriture dalam bentuk variabel tertentu. Penilaian status gizi yaitu dengan survei konsumsi makanan dan penilaian Indeks Masa Tubuh seseorang. Survei konsumsi makanan adalah metode penentuan status gizi secara tidak langsung dengan melihat jumlah dan jenis zat gizi yang dikonsumsi. (Supariasa dkk, 2001)

Pembagian IMT berdasarkan pada standar Asia menurut IOTR, WHO (2000) dibagi menjadi 5 kategori yaitu:

a) Underweight : <18,5

b) Normal : 18,5 22,9

c) At Risk : 23 24,9

e) Obese II e. Kadar Hemoglobin

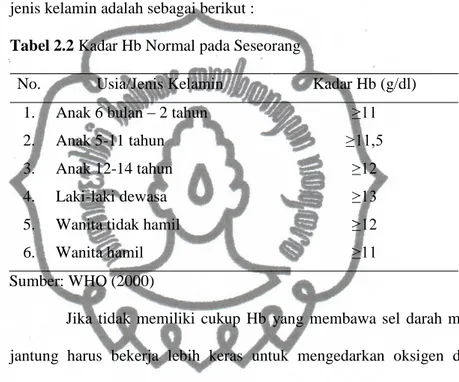

Kadar Hb normal seseorang dibedakan berdasarkan umur dan jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Kadar Hb Normal pada Seseorang

No. Usia/Jenis Kelamin Kadar Hb (g/dl)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Anak 6 bulan 2 tahun Anak 5-11 tahun Anak 12-14 tahun Laki-laki dewasa Wanita tidak hamil Wanita hamil Sumber: WHO (2000)

Jika tidak memiliki cukup Hb yang membawa sel darah merah, jantung harus bekerja lebih keras untuk mengedarkan oksigen dalam darah. Hal ini dapat mengakibatkan aritma, murmur jantung, hati membesar, atau bahkan gagal jantung.

Beberapa penyebab tingkat Hb yang lebih tinggi dari normal adalah :

1) Penyakit paru-paru lanjutan (misalnya enfisema) 2) Tumor tertentu

3) Kelainan dari sumsum tulang yang dikenal sebagai lidah polisitema rubra

4) Penyalahgunaan obat eritropoietin oleh atlet untuk tujuan doping darah.

3. Hubungan Kadar Timah Hitam/Plumbum (Pb) dalam Darah dengan Kadar Hemoglobin (Hb)

Plumbum (Pb) adalah logam yang bersifat toksik terhadap manusia yang berasal dari tindakan mengkonsumsi makanan, minuman, atau melalui inhalasi dari udara, debu yang tercemar Pb, kontak melalui kulit dan mata (Widowati dkk, 2008).

Sebagian besar dari Pb yang terhirup pada saat bernafas akan masuk ke dalam pembuluh darah paru-paru. Tingkat penyerapan itu sangat dipengaruhi oleh ukuran partikel dari senyawa Pb yang ada dan volume udara yang mampu dihirup pada saat bernafas. Logam Pb yang masuk ke paru-paru melalui peristiwa pernafasan akan terserap dan berikatan dengan darah paru-paru kemudian diedarkan ke seluruh jaringan dan organ tubuh. Lebih dari 90% logam Pb yang terserap oleh darah berikatan dengan sel-sel darah merah (Palar, 2004).

Pb dalam tubuh terutama terikat dalam gugus SH molekul protein sehingga menghambat aktivitas kerja sistem enzim. Pb mengganggu sistem sintesis Hb. Komponen utama Hb adalah hem yang disintesis dari glisin dan suksinil koenzim A (KoA) dengan piridoksal sebagai kofaktor, setelah beberapa langkah bergabung dengan Fe membentuk hem, dimana langkah

awal dan akhir terjadi di mitokondria, sedangkan langkah antara terjadi di sitoplasma. Enzim yang terlibat dalam pembentukan hem yang paling rentan terhadap Pb adalah ALAD dan hem sintase (HS). (Widowati dkk, 2008)

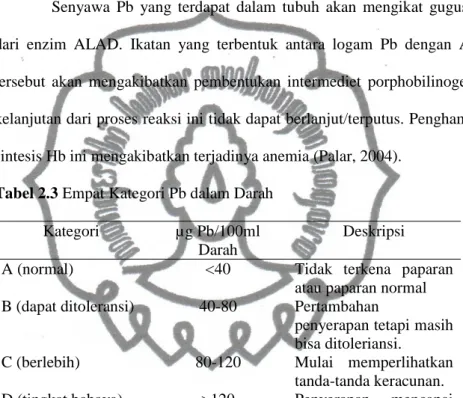

Senyawa Pb yang terdapat dalam tubuh akan mengikat gugus aktif dari enzim ALAD. Ikatan yang terbentuk antara logam Pb dengan ALAD tersebut akan mengakibatkan pembentukan intermediet porphobilinogen dan kelanjutan dari proses reaksi ini tidak dapat berlanjut/terputus. Penghambatan sintesis Hb ini mengakibatkan terjadinya anemia (Palar, 2004).

Tabel 2.3 Empat Kategori Pb dalam Darah

Kategori µg Pb/100ml

Darah

Deskripsi

A (normal) <40 Tidak terkena paparan

atau paparan normal

B (dapat ditoleransi) 40-80 Pertambahan

penyerapan tetapi masih bisa ditoleriansi.

C (berlebih) 80-120 Mulai memperlihatkan

tanda-tanda keracunan.

D (tingkat bahaya) >120 Penyerapan mencapai

tingkat bahaya dengan tanda-tanda keracunan ringan sampai berat. Sumber: Palar (2004)

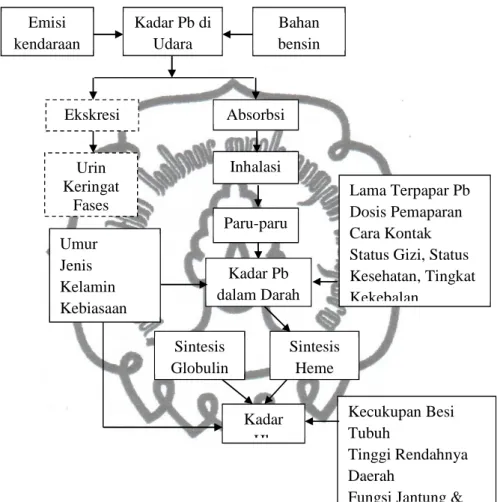

B. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Hubungan Kadar Pb dalam Darah dengan Kadar Hb pada Pekerja SPBU di Wilayah Surakarta

C. Hipotesis

Ada Hubungan Kadar Timah Hitam (Pb) Dalam Darah dengan Kadar Hemoglobin (Hb) pada Pekerja SPBI di Wilayah Surakarta.

Kadar Pb di Udara Kadar Pb dalam Darah Sintesis Globulin Sintesis Heme Kadar Hb Kecukupan Besi Tubuh Tinggi Rendahnya Daerah

Fungsi Jantung & Lama Terpapar Pb Dosis Pemaparan Cara Kontak Status Gizi, Status Kesehatan, Tingkat Kekebalan Umur Jenis Kelamin Kebiasaan Bahan bensin Emisi kendaraan Inhalasi Absorbsi Paru-paru Urin Keringat Fases Ekskresi