1. Judul Tesis

“Kajian Pemanfaatan Limbah B3 Sludge Produced Water Industri Migas sebagai Bahan Baku Kompos dalam Kaitannya dengan Toksisitas”

2. Latar Belakang

Minyak bumi merupakan sumber energi utama yang digunakan baik pada rumah tangga, industri maupun transportasi. Hal ini menyebabkan meningkatnya kegiatan eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan transportasi produksi minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Seluruh kegiatan tersebut menghasilkan produk sampingan yang berupa limbah baik dalam bentuk cair, padat, dan gas. Limbah yang berasal dari aktivitas pengeboran minyak bumi mengandung senyawa hidrokarbon dalam konsentrasi yang tinggi, logam berat serta senyawa organik dan inorganik lainnya (Uwimana, 2010).

Limbah produced water merupakan limbah cair yang keluar bersamaan dengan minyak dan gas dari sumur pengeboran, yang kemudian dipisahkan dari minyak selama proses produksi menggunakan teknologi separator. Produk sampingan dari penyisihan suspended solid limbah produced water dari Instalasi Pengolahan Air Limbah adalah limbah padat berbentuk lumpur yang disebut sebagai sludge produced water (Mukhtasor, 2000). Sludge yang dihasilkan tersebut dikategorikan sebagai limbah B3 dengan kode D220 dan D221 menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 18/1999 jo PP 85/1999. Limbah produced water memiliki potensi menimbulkan dampak yang cukup besar terhadap lingkungan karena proses pembuangannya yang dilakukan secara kontinu. Jika limbah B3 ini tidak ditangani secara benar maka komponen-komponen yang terdapat pada limbah tersebut berpotensi untuk mencemari lingkungan jika terlepas ke badan air maupun tanah.

Karbon merupakan komponen utama penyusun bahan organik, dan sumber energi. Sludge produced water memiliki kandungan C-organik mencapai 51% rasio C/N sebesar 36 (Udyani, 2012). C/N sludge dapat dikatakan sebagai rasio yang efektif untuk pengomposan karena berada diantara 25-50 (Tchobanologus, 1993). Oleh karena itu, salah satu alternatif pengolahan untuk limbah yang mengandung bahan organik tersebut adalah pengomposan.

Pengomposan merupakan dekomposisi terkontrol, proses alamiah penguraian bahan-

bahan organik sisa. Pengomposan mentransformasi materi organik mentah menjadi bahan

stabil yang mengandung substansi humus secara biologi (Cooperband, 2002). Pengomposan

dapat dijadikan sebagai alternatif pengolahan limbah yang cukup baik karena tidak

mencemari lingkungan, pembuatannya cukup mudah, mudah disimpan dan dapat menghasilkan produk yang bermanfaat dengan biaya yang relatif murah.

Penelitian pemanfaatan kompos dari sludge IPAL industri telah banyak dilakukan yang umumnya menunjukkan bahwa kompos sludge IPAL dapat digunakan sebagai pupuk organik, amelioran dan sumber hara bagi tanah (Rattan, 1998). Namun penelitian tentang pemanfaatan sludge dari limbah produced water industri minyak bumi dan gas belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai potensi limbah sludge produced water yang dihasilkan dari industri minyak bumi dan gas sebagai bahan baku pembuatan kompos. Penelitian pemanfaatan limbah sludge produced water juga harus mengkaji sejauh mana risiko yang ditimbulkan terhadap lingkungan untuk mengetahui dampak penggunaan kompos terhadap aspek lingkungan sehingga dapat menjamin keamanan lingkungan dalam jangka panjang.

3. Rumusan Masalah

Pemanfaatan kompos dari sludge IPAL industri mengindikasikan bahwa kompos tersebut baik digunakan sebagai bahan organik dan amelioran. Namun penelitian tentang pemanfaatan sludge dari limbah produced water industri minyak bumi dan gas belum banyak dikembangkan. Terdapat penelitian sebelumnya yang telah mengkaji mutu kompos sludge produced water namun belum pernah dikaji dari segi efektivitas, relevansinya dengan peraturan dan perundangan limbah di Indonesia serta potensi risiko yang mungkin ditimbulkan dari pemanfaatan limbah B3 sludge produced water sebagai bahan baku kompos.

4. Hipotesis

Hipotesis dari penelitian ini adalah limbah B3 sludge produced water memiliki potensi yang cukup baik untuk digunakan sebagai bahan baku kompos ditinjau dari segi mutu, efektivitas, dan risiko lingkungannya.

5. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah limbah B3 sludge produced water dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan kompos yang ramah lingkungan.

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu:

• Mengetahui mutu dari kompos yang dihasilkan dari proses pengomposan limbah B3

sludge produced water.

• Mengetahui efektivitas kompos yang dihasilkan dari proses pengomposan limbah B3 sludge produced water apakah dapat digunakan sebagai pembenah tanah atau pupuk organik.

• Mengetahui potensi risiko lingkungan yang ditimbulkan dari pemanfaatan limbah B3 sludge produced water sebagai kompos

6. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi dengan ruang lingkup sebagai berikut:

• Sludge produced water yang digunakan adalah sludge yang berasal dari Instalasi Pengolahan Produced Water pada industri minyak dan gas bumi PT. X

• Proses pengomposan dilakukan secara aerob dengan metode aerated static pile.

• Aktivator yang digunakan dalam variasi pengomposan adalah bakteri, yaitu mikroorganisme indigenous dan petrocbacteria sebagai bakteri pendegradasi minyak.

• Jerami, serbuk kayu, dan pupuk kandang digunakan sebagai bulking agent.

• Monitoring harian dilakukan dengan pengukuran temperatur, pH, dan kelembaban,

• Parameter karakterisasi kompos yang dianalisis di laboratorium adalah kadar air, kadar abu, kadar volatile, C-organik, NTK (Nitrogen Total Kjeldahl), fosfat, TPH (Total Petroleum Hydrocarbon).

• Parameter pengujian potensi kompos sebagai pembenah tanah yang dianalisis di laboratorium adalah kapasitas tukar kation.

• Parameter pengujian potensi kompos sebagai pupuk organik adalah tinggi tanaman dan jumlah daun tanaman.

• Tanaman yang digunakan dalam pengujian efektivitas kompos sebagai pupuk organik adalah rumput gajah (Pennisetum purpureum).

• Parameter pengujian risiko lingkungan yang dianalisis di laboratorium adalah kadar logam berat dan uji toksisitas.

7. Tinjauan Pustaka

7.1 Karakteristik Limbah Industri Migas

Minyak bumi merupakan senyawa organik yang berasal dari sisa-sisa organisme

tumbuhan dan hewan yang tertimbun selama berjuta-juta tahun. Minyak bumi mengandung

hidrokarbon yang relatif tinggi (sekitar 50-98% dari total komposisinya) dan beberapa

senyawa lain seperti sulfur, nitrogen, oksigen dan logam-logam termasuk logam berat.

Beberapa komponen yang menyusun minyak bumi diketahui memiliki sifat toksis terhadap lingkungan dan makhluk hidup (tergantung dari struktur molekul dan berat molekulnya).

Kegiatan industri perminyakan, seperti eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi semakin meningkat sejalan dengan peningkatan kebutuhan manusia terhadap minyak bumi sebagai sumber energi terutama untuk bidang transportasi. Proses eksploitasi dari minyak bumi ini akan menghasilkan produk berupa minyak dan gas. Akan tetapi selain menghasilkan produk yang bermanfaat juga dihasilkan sisa proses sebagai limbah. Limbah minyak bumi merupakan sisa atau residu minyak yang terbentuk dari proses pengumpulan dan pengendapan kontaminan minyak yang terdiri dari kontaminan yang telah ada dalam minyak maupun kontaminan yang terbentuk dalam penanganan suatu proses dan tidak dapat digunakan kembali dalam proses produksi. Limbah minyak bumi juga dapat berasal dari kegiatan industri yang umumnya terbuang ke sungai. Salah jenis limbah minyak bumi adalah limbah yang berasal dari minyak fraksi berat, yang terdiri atas hidrokarbon berantai panjang yang sulit untuk didegradasi (Charlena et al, 2010).

Limbah yang dihasilkan dari kilang minyak berupa limbah cair dan limbah padat.

Produksi kilang minyak bumi sebanyak 1000 barrel per hari akan menghasilkan limbah padat (lumpur minyak) lebih dari 2,6 barrel sedangkan di Indonesia, produksi kilang menghasilkan minyak bumi sekitar 1,2 juta barrel per hari yang berarti menghasilkan limbah padat sebanyak 3120 barrel per hari dan dalam waktu satu tahun menghasilkan limbah sebanyak 1,3 juta barrel, yang 285.000 barrel diantaranya adalah limbah B3 (http://www.esdm.go.id).

7.2 Sludge Produced Water

Produced water merupakan limbah terbesar yang dihasilkan oleh industri minyak bumi dan

gas alam . Produced water adalah air produk sampingan yang terbawa ke atas pada saat

pengambilan minyak dan gas bumi termasuk didalamnya air formasi, air injeksi, dan bahan

kimia yang ditambahkan untuk pengeboran atau proses pemisahan minyak atau air, yang

kemudian dipisahkan dari minyak selama proses produksi menggunakan teknologi separator

(Permen LH No.19, 2010). Sekitar 80% dari total volume limbah yang dihasilkan oleh

industri minyak dan gas merupakan produced water (Hayes, 2010). Kuantitas dan

karakteristik dari produced water sangat bergantung pada metode proses produksi minyak

bumi dan gas yang digunakan dan formasi alami sumur pengeboran minyak (Veil et al, 2004 dalam Hayes dan Arthur, 2004).

Limbah produced water memiliki potensi dampak terhadap lingkungan yang sangat besar karena pembuangannya yang dilakukan secara kontinu (Mukhtasor, 2000). Limbah produced water mengandung 6-8% suspended solid dengan kandungan zat organik yang tinggi dan kadar Total Petroleum Hydrocarbon (TPH) sebesar 148 ppm (Daniel, 2005).

Kandungan zat anorganik yang terlarut pada produced water termasuk anion dan kation, logam berat, dan material radioaktif. Kandungan kation antara lain Na

+, K

+, Ca

2+, Mg

2+, Ba

2+, Fe

2+dan anion seperti Cl

-, SO

42-, CO

32-, HCO

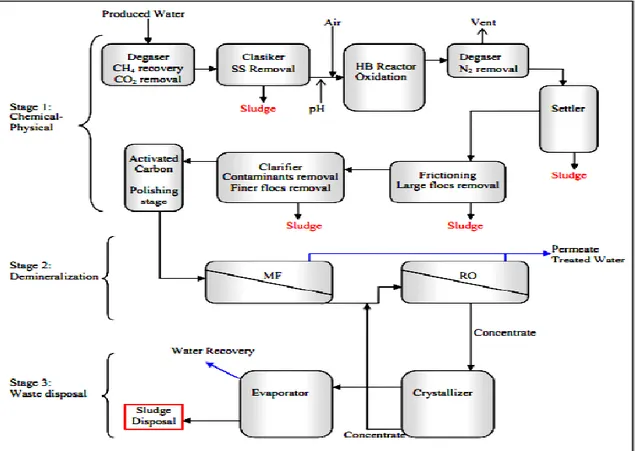

3-yang secara kimia akan berpengaruh pada salinitas, dan potensi terbentuknya kerak (Ahmadun et al , 2009). Produk sampingan dari penyisihan suspended solid limbah produced water dari Instalasi Pengolahan Air Limbah adalah limbah padat dalam bentuk lumpur atau yang disebut sebagai sludge produced water (Mukhtasor, 2000). Proses pengolahan produced water selengkapnya dapat dillihat pada Gambar 1

Gambar 1 Skema Produced Water Treatment (Sumber: Newpark Environmental Service)

7.3 Pengelolaan Limbah B3 Sludge Produced Water

Usaha untuk mengatasi masalah pencemaran oleh limbah minyak bumi terus dilakukan dan dikembangkan. Metode pengolahan yang umum dilakukan adalah metode fisika, kimia dan biologi. Seringkali ketiga metode tersebut diaplikasikan secara bersamaan untuk memperoleh hasil pengolahan yang optimal. Pengolahan limbah secara biologi merupakan alternatif yang efektif dari segi biaya dan aman bagi lingkungan. Pengolahan limbah minyak bumi merupakan proses untuk mengubah karakteristik dan komposisi minyak bumi untuk menghilangkan atau mengurangi sifat bahaya dan toksik. Pengolahan dengan metode biologis memanfaatkan makhluk hidup khususnya mikroorganisme untuk menurunkan konsentrasi atau sifat toksik bahan pencemar (Kepmen LH No. 128, 2003).

Karbon merupakan komponen utama penyusun bahan organik, dan sumber energi.

Sludge produced water memiliki kandungan C-organik mencapai 51% rasio C/N sebesar 36 (Udyani, 2012). C/N sludge dapat dikatakan sebagai rasio yang efektif untuk pengomposan karena berada diantara 25-50 (Tchobanologus, 1993). Oleh karena itu, salah satu alternatif pengolahan untuk limbah yang mengandung bahan organik tersebut adalah pengomposan.

Pengomposan dapat dijadikan sebagai alternatif pengolahan limbah yang cukup baik karena tidak mencemari lingkungan, pembuatannya cukup mudah, mudah disimpan dan dapat menghasilkan produk yang bermanfaat dengan biaya yang relatif murah.

7.4 Pengomposan

Kompos merupakan hasil fermentasi atau hasil dekomposisi bahan organik seperti tanaman, hewan, atau limbah organik. Pengomposan merupakan proses dekomposisi limbah padat organik dalam keadaan aerobik atau anerobik. Prinsip pengomposan adalah menurunkan nilai rasio C/N bahan organik menjadi sama dengan rasio C/N tanah (Djuarnani et al, 2006).

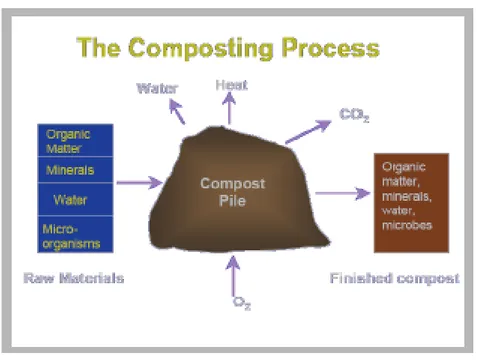

Pada pengomposan terjadi difusi oksigen yang berasal dari lingkungan ke dalam

tumpukan bersamaan dengan pelepasan udara panas yang mengandung karbon dioksida dan

uap air ke luar lingkungan. Proses pembusukan pada bahan yang dikomposkan

menghasilkan panas yang menyebabkan konveksi dari udara panas ke atas dan udara segar

diambil untuk mengembalikan suplai oksigen yang terpakai pada proses dekomposisi

seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2 (Dougherty, 1998).

Gambar 2 Proses Pengomposan (Sumber: Cooperband, 2002)

Proses pengomposan terbagi menjadi dua tahap, yaitu tahap aktif dan tahap pematangan. Selama tahap awal, oksigen dan senyawa-senyawa yang mudah terdegradasi segera dimanfaatkan oleh mikroba mesofilik. Temperatur tumpukan kompos akan meningkat dengan cepat (hingga di atas 50-70C) diikuti dengan peningkatan pH kompos.

Temperatur akan tetap tinggi selama kurun waktu tertentu. Mikroba yang aktif pada kondisi ini adalah mikroba termofilik, yaitu mikroba dapat bertahan pada temperatur tinggi. Pada rentang temperatur 50-70C terjadi dekomposisi atau penguraian bahan organik yang sangat aktif. Mikroba-mikroba di dalam kompos akan menguraikan bahan organik menjadi CO2, uap air dan panas dengan menggunakan oksigen. Setelah sebagian besar bahan terurai, maka temperatur berangsur-angsur mengalami penurunan. Pada saat ini terjadi pematangan kompos tingkat lanjut, yaitu pembentukan komplek humus. Selama proses pengomposan terjadi penyusutan volume maupun biomassa bahan. Pengurangan ini dapat mencapai 30-40% dari volume/bobot awal bahan (Isroi, 2008).

Proses pengomposan dapat terjadi secara aerobik (menggunakan oksigen) atau anaerobik (tanpa oksigen). Proses yang dijelaskan sebelumnya merupakan proses aerobik, dimana mikroba menggunakan oksigen dalam proses dekomposisi bahan organik. Proses dekomposisi dapat juga terjadi tanpa menggunakan oksigen yang disebut proses anaerobik.

Namun, proses tersebut tidak diinginkan selama proses pengomposan karena menghasilkan

bau yang tidak sedap. Karena pengomposan aerobik lebih efisien dan

menghasilkan produk sampingan yang tidak diinginkan lebih sedikit, maka penelitian ini akan difokuskan pada pengomposan aerobik.

Pada proses pengomposan aerobik metode yang biasa digunakan adalah windrow, aerated static pile, dan in vessel. Ketiga metode tersebut memiliki perbedaan utama yaitu pada metode yang digunakan untuk mensuplai udara ke dalam tumpukan bahan. Untuk penelitian ini akan digunakan metode aerated static pile. Sistem aerated static pile menggunakan peralatan pipa aerasi atau pipa berlubang dengan bahan yang akan dikomposkan diletakkan di atasnya. Alat pencampur yang digunakan berupa pug mill (gulungan kecil) atau drum yang berputar. Pipa plastik drainase yang bergelombang dan mudah dilepas biasanya digunakan untuk suplai oksigen. Setiap tumpukan sebaiknya mempunyai blower masing-masing untuk kontrol udara yang lebih efisien. Penyaringan kompos yang steril biasanya dilakukan untuk mereduksi jumlah dari produk akhir yang membutuhkan pembuangan akhir. Untuk meningkatkan proses dan mengontrol bau ditambahkan fasilitas penutup untuk seluruh tumpukan ataupun sebagian. Teknik ini dapat mempersingkat waktu pengomposan hingga 3-5 minggu (Tchobanoglous et al, 1993 ).

7.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengomposan

Proses pengomposan dapat terjadi secara alami, namun proses ini membutuhkan waktu yang lama dari dua hingga tiga bulan. Diperlukan adanya upaya untuk mempercepat proses pengomposan dengan melihat berbagai faktor sebagai berikut:

a. Kelembaban

Mikroorganisme dapat memanfaatkan bahan organik jika bahan organik tersebut larut dalam air. Kelembaban optimum untuk metabolisme mikroba adalah 40-60%. Apabila kelembaban di bawah 40%, aktivitas mikroba akan mengalami penurunan sedangkan jika kelembaban lebih dari 60%, maka unsur hara akan tercuci, ruang antar partikel dari limbah menjadi penuh dengan air sehingga yang menyebabkan berkurangnya volume udara sehingga menimbulkan penurunan aktivitas mikroba dan terjadi fermentasi anaerobik yang menimbulkan bau tidak sedap (Isroi, 2008)

b. Kadar Oksigen

Pengomposan secara aerob sangat berpengaruh pada ketersediaan oksigen. Semakin

banyak ketersediaan oksigen maka proses pembusukan semakin cepat yang berarti dapat

memperpendek lamanya pengomposan karena akan meningkatkan aktivitas jasad renik

dalam proses degradasi. Konsentrasi oksigen yang diperlukan pada saat proses

pengomposan berlangsung adalah minimum 50% dan harus mencapai seluruh bagian material yang dikomposkan (Tchobanoglous et al, 1993).

c. Temperatur

Semakin tinggi temperatur maka semakin banyak konsumsi oksigen sehingga dapat mempercepat proses dekomposisi. Aktivitas pengomposan yang optimum ditunjukkan pada temperatur antara 30-60

oC. Temperatur lebih dari 60

oC akan membunuh sebagian mikroba dan hanya mikroba termofilik saja yang akan tetap bertahan hidup. Temperatur yang tinggi juga akan membunuh mikroba-mikroba patogen tanaman (Isroi, 2008). Pada pengomposan aerobik terjadi kenaikan temperatur cukup cepat selama tiga hingga lima hari pertama.

Mikroorganisme dapat tumbuh tiga kali lebih cepat di atas suhu 55C. Temperatur ini juga akan merangsang keluarnya enzim yang efektif dalam proses penguraian (Djuarnani et al, 2006).

d. Rasio C/N

Bahan organik tidak dapat langsung dimanfaatkan oleh tanaman karena perbandingan C/N yang masih relatif tinggi. Rasio C/N efektif dalam proses pengomposan adalah antara 30:1 hingga 40:1. Apabila bahan organik memiliki rasio C/N yang hampir mirip dengan tanah maka bahan tersebut dapat diserap dengan baik oleh tanaman. Semakin rendah rasio C/N maka waktu yang diperlukan dalam proses pengomposan semakin singkat. Namun apabila rasio C/N terlalu tinggi, maka dekomposisi memerlukan waktu yang lebih lama karena mikroba kekurangan nitrogen untuk sintesis protein.

e. pH

Nilai pH optimum dalam pengomposan adalah 6-8. Nilai pH pada awal pengomposan

akan mengalami penurunan karena sejumlah mikroorganisme yang terlibat dalam

pengomposan mengubah bahan organik menjadi asam organik. Monitoring pH harus

dilakukan setiap hari untuk mengetahui kondisi dari kompos yang dihasilkan. Jika kondisi

terlalu basa maka akan mengakibatkan konsumsi oksigen naik dan nitrogen akan berubah

menjadi amonia (NH

3). Sedangkan kondisi terlalu asam menyebabkan mikroorganisme

mati (Djuarnani et al, 2006). Kondisi basa dapat diturunkan dengan penambahan kotoran

hewan, urea dan pupuk nitrogen. Kondisi asam dapat dinaikkan dengan penambahan kapur

maupun abu dapur. pH kompos yang sudah matang biasanya mendekati netral.

7.6 Pengomposan Sludge Produced Water

Untuk melakukan pengomposan sludge produced water diperlukan karaterisasi awal dari sludge yang digunakan. Karakterisasi awal ini bertujuan untuk mengetahui rasio dari karbon dan nitrogen serta kadar TPH yang terkandung dalam sludge. Rasio C/N digunakan untuk menentukan komposisi dari kompos dan bulking agent yang akan dicampurkan (Fountoulakis et al, 2009). Menurut Kep. Menteri Lingkungan Hidup No.128 Tahun 2003, konsentrasi maksimum TPH awal sebelum proses pengolahan biologis adalah tidak lebih dari 15%. Oleh karena itu karakterisasi diperlukan untuk mengetahui langkah penelitian selanjutnya yang harus dilakukan. Jika hasil karakterisasi awal sludge menunjukkan kadar TPH lebih dari 15% maka dilakukan pre-treatment untuk menurunkan kadar TPH. Salah satu caranya adalah pengenceran, yaitu mencampurkan sludge dengan tanah dengan perbandingan maksimum sebesar 1:1. Proses pengomposan dapat dilakukan jika kadar TPH sudah kurang dari 15%.

Bulking agent merupakan materi aditif yang membantu untuk meningkatkan posrositas atau luas permukaan penyerapan udara pada material yang memiliki porositas yang rendah seperti pada sludge (Rini, 2011). Selain meningkatkan porositas pada sludge yang akan dikomposkan, bulking agent juga berfungsi untuk menambah kandungan nutrisi pada komposisi kompos (Budiman, 2009). Susanti (2011) mengungkapkan bahwa pada proses pengomposan sludge khususnya yang berasal dari industri migas, penambahan bulking agent pada pengomposan sludge dapat membantu meningkatkan efisiensi degradasi konsentrasi TPH.

Efisiensi degradasi TPH juga dapat ditingkatkan dengan penambahan mikroorganisme yang mampu mendegradasi hidrokarbon pada sludge. Konsentrasi senyawa hidrokarbon yang semakin kecil pada kompos dapat membantu mikroorganisme yang hidup alami pada kompos untuk meningkatkan laju dekomposisi bahan organik (Atlas, 1995). Selama proses degradasi limbah minyak bumi ini, terjadi perubahan senyawa kimia dari yang bersifat toksik menjadi lebih aman untuk dibuang ke lingkungan. Senyawa hidrokarbon yang memiliki rantai panjang dan bobot molekul yang tinggi dipecah menjadi senyawa hidrokarbon dengan bobot molekul lebih rendah .

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengomposan sludge produced water sama dengan

pengomposan pada umumnya yakni rasio C/N, temperatur, pH, kelembaban, kadar air, dan

kadar oksigen (Fountoulakis et al, 2007).

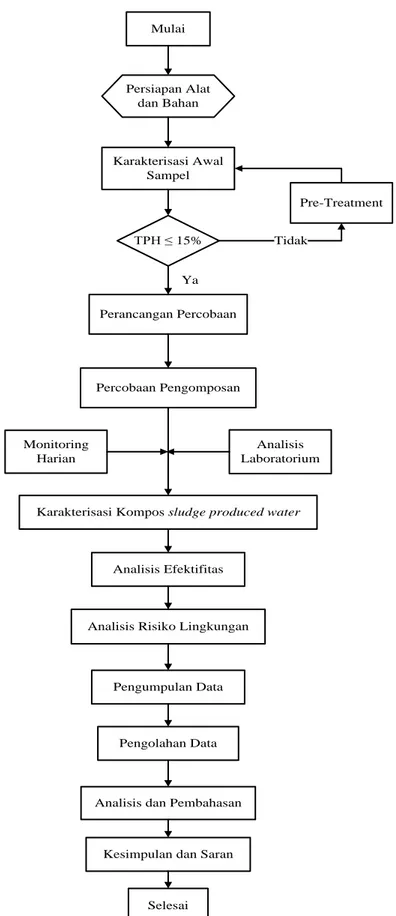

8. Metodologi Penelitian

Berikut ini adalah alur penelitian secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 3:

Mulai

Analisis Efektifitas Monitoring

Harian

Perancangan Percobaan Karakterisasi Awal

Sampel Persiapan Alat

dan Bahan

TPH ≤ 15%

Pre-Treatment

Percobaan Pengomposan

Analisis Laboratorium

Karakterisasi Kompos sludge produced water

Analisis Risiko Lingkungan

Pengumpulan Data

Pengolahan Data

Analisis dan Pembahasan

Kesimpulan dan Saran

Selesai Ya

Tidak

Gambar 3 Diagram Alir Percobaan

8.1 Persiapan Alat dan Bahan

Alat yang dipersiapkan adalah tujuh buah stockpile yakni drum dengan diameter 39 cm, tinggi 74 cm dengan kapasitas sebesar 125 kg yang terbuat dari plastik HDPE dan didesain secara khusus dengan delapan lubang udara. Pengadukan dan pembalikan pada stockpile dilakukan secara manual dengan menggunakan sekop. Bagian luar stockpile dilapisi dengan isolator untuk menjaga temperatur kompos selama proses pengomposan (lihat Gambar 4).

Gambar 4 Desain Stockpile