1 MADINA

Nomor Stambuk : 10561 04099 11

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2015

PATOLOGI BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN

PETERNAKAN KABUPATEN MAMUJU UTARA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan diajukan Oleh

MADINA

Nomor Stambuk : 10561 04099 11

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2015

PERSETUJUAN

Judul Skripsi :

P

atologi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Dan Peternakan Kabupaten Mamuju UtaraNama Mahasiswa : Madina

Nomor Stambuk : 10561 04099 11

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui :

Pembimbing I Pembimbing II

Dr. Budi Setiawati, M.Si Dr. Abdul Mahsyar, M.Si

Mengetahui :

Dekan Ketua Jurusan Fisipol Unismuh Makassar Ilmu Administrasi Negara

Dr. H. Muhlis Madani, M.Si Dr. Burhanuddin, S.Sos. M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah terima oleh TIM penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Berdasarkan surat keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 1611/FSP/A.1-VIII/X/37/2015 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara Di Makassar pada hari kamis, tanggal 12 November 2015.

TIM PENILAI

Ketua, Sekertaris,

Dr. H. Muhlis Madani, M.Si Drs. H. Muhammad Idris, M.Si

Penguji :

1. Drs. H. Parakkasi Tjaija, M.Si (Ketua) ( ... ) 2. Dra. Hj. Juliati Saleh, M.Si ( ... ) 3. Dr. Hj. Fatmawati, M.Si ( ... ) 4. Dr. Abdul mahsyar, M.Si ( ... )

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Madina

Nomor Stambuk : 10561 04099 11

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apa bila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, November 2015 Yang Menyatakan

Madina

ABSTRAK

MADINA.2015. Patologi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik di Kantor Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Dan Peternakan Kabupaten Mamuju Utara (Studi Kasus Distribusi Bantuan Ternak Sapi Di Desa Kumasari Kecamatan Sarudu) ( Di Bimbing Oleh Budi Setiawati Dan Abdul Mahsyar ).

Patologi Birokrasi Merupakan perilaku organisasi yang bersifat negatif dan bersikap menyimpang dari nilai-nilai etis. Patologi birokrasi tersebut menjadi hambatan dalam rangka perwujudan suatu pelayanan yang memuaskan karena selama ini birokrasi di identik dengan kinerja yang berbelit-belit. Berdasakan hal tersebut penelitian ini dilakukan bertujuan mengkaji bagaimana Patologi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Pertanian, Tanaman Pangan Dan Peternakan kabupaten Mamuju Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan pendistribusian bantuan ternak sapi di Desa Kumasari Kecamatan Sarudu belum efektif dan belum berjalan dengan baik sebab masih ada sebagian masyarakat yang belum mendapatkan bantuan sapi tersebut dan adanya sikap menyimpang yang terjadi dalam proses penyaluran bantuan ternak. Hal ini di dukung oleh hasil wawancara dari informan. Jumlah informan sebanyak 10 orang yang terdiri dari kepala dinas pertanian,tanaman pangan dan peternakan pasangkayu 1 orang, sup bagian umum 2 orang, seksi penyelenggara dan pengembangan 3 orang dan masyarakat yang menerima bantuan 4 orang. Pengambilan data di lakukan dengan observasi dan wawancara melalui informan.

Kata kunci : patologi birokrasi, pelayanan publik

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur ku ucapkan karena atas petunjuk dan bimbingan-Nya jugalah sehingga skripsi ini dapat terselesaikan oleh penulis. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kepada pembaca yang budiman, agar dapat memberikan masukan dan kritikan yang bersifat membangun demi perbaikan dan kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih pula kepada Ibu Dr. Budi Setiawati, M.Si sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. Abdul Mahsyar, M.Si sebagai pembimbing II, yang telah mengarahkan dan membimbing penulis sejak pengusulan judul sampai kepada penyelesaian Skripsi ini.

Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Dr. H. Irwan Akib, M. Pd.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Dr. H. Muhlis Madani, M.Si

3. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Dr. Burhanuddin, S. Sos, M.Si yang telah membina jurusan ilmu administrasi Negara

4. Dosen FISIP, Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah banyak membantu penulis selama menempuh pendidikan di kampus ini.

5. Terkhusus kepada kedua orang tuaku Ayahandaku, Mursalim, Ibundaku Nuryani dan keluarga yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi dan membantu penulis berupa materi maupun non materi.

6. Kepada pihak Kantor Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Dan Peternakan Kabupaten Mamuju utara yang telah banyak membantu hingga terselesainya penelitian ini.

7. Kepada Teman seperjuangan yang telah memberi saran, dukungan, dan motivasi kepada penulis

8. Kepada Kakanda Arman Hermawan dan Kakanda Sukri yang telah memberikan semangat untuk menulis dan menyelesaikan skripsi ini.

9. Kepada sahabat saya Munira, Nurfaisah dan Muh. Aslan yang selalu memberikan support dan menyemangati penulis dalam suka dan duka.

Semoga bantuan semua pihak senantiasa mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT, Amin. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, November 2015 Yang Menyatakan

Madina

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ... i

HALAMAN JUDUL ... ii

HALAMAN PERSETUJUAN ... iii

HALAMAN PERNYA ... iv

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH ... v

ABSTRAK ... vi

KATA PENGANTAR ... vii

DAFTAR ISI ... ix

BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang ... 1

B. Rumusan Masalah ... 4

C. Tujuan Penelitian ... 5

D. Kegunaan Penelitian... 5

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA A. Pengertian, konsep dan teori ... 1

1. Pengertian Patologi Birokrasi ... ... 1

2. Konsep Pelayanan Publik ... 16

3. Konsep Peternakan Sapi ... 20

4. Konsep Bantuan Peternakan Kepada Masyarakat ... 24

B. Kerangka Pikir ... 29

C. Bagan Kerangka Pikir ... 30

D. Fokus Penelitian ... 30

E. Deskripsi Fokus Penelitian ... 31

BAB III. METODE PENELITIAN A. Waktu dan Lokasi Penelitian ... 33

B. Jenis dan Tipe Penelitian ... 33

C. Sumber Data ... 33

D. Informan Penelitian ... 34

E. Teknik Pengumpulan Data ... 34

F. Teknik Analisis Data ... 35

G. Pengabsahan Data ... 36

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Deskripsi Lokasi Penelitian ... 38

B. Bentuk Patologi Birokrasi dalam Pelayanan Bantuan Ternak Sapi ... 50

C. Penyalahgunaan Wewenang dan Jabatan ... 53

D. Perilaku Menyimpang ... 61

BAB V. PENUTUP A. Kesimpulan ... 66

B. Saran ... 67 DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang masalah

Birokrasi merupakan instrumen penting dalam masyarakat yang kehadirannya tidak mungkin terelakkan. Birokrasi adalah sebuah konsekuensi logis dari diterimanya suatu asumsi bahwa negara mempunyai kewajiban mulia yaitu untuk mensejahterakan rakyatnya melalui media birokrasi. Dalam rangka itulah, maka negara membangun sutu sistem administrasi yang bertujuan untuk melayani kepentingan rakyatnya yang disebut dengan istilah birokrasi. Sekalipun tingkat sosial dan ekonomi suatu masyarakat telah meningkat, peran pemerintah tetap diperlukan untuk melaksanakan fungsi regulasi, alokasi, distribusi, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Fungsi-fungsi ini harus dilaksanakan oleh pemerintah agar tercapai keadilan dan pemerataan dalam masyarakat. Inti pemerintahan adalah sistem birokrasi yang diharapkan dapat menjalankan perannya secara optimal melalui fungsi-fungsi tersebut.

Gejala patologi (penyakit) birokrasi tersebut telah lama menggerogoti sistem birokrasi pemerintahan. Patologi birokrasi merupakan sesuatu yang kompleks, karena memiliki keterkaitan dengan berbagai aspek organisasional, baik yang menyangkut struktur maupun kultur birokrasi pemerintah seringkali dipandang secara dikotomis, selain dibutuhkan untuk melaksanakan urusan pemerintahan sehari-hari, birokrasi juga seringkali dianggap sebagai sistem yang menyebabkan jalannya pemerintahan dan layanan publik tersendat dan bertele-tele.

dalam perspektif teori organisasi, patologi birokrasi dapat ditelusuri melalui evolusi

teori seperti yang dikemukakan oleh Robbins (1994: 33) bahwa teori organisasi yang ada sekarang ini merupakan hasil dari sebuah proses evolusi. Selama beberapa dekade, para akademisi dan praktisi dari beberapa latar belakang dan perspektif telah mengkaji dan menganalisis organisasi-organisasi. Dalam pemetaan evolusi teori, Weber berada dalam klasifikasi teoritis tipe 1 yang dicirikan dengan perspektif tujuan rasional dengan tema utama efisiensi-mekanis. Ciri ini mewarnai birokrasi sebagai suatu organisasi yang kemudian dikritik oleh para teoritikus berikutnya yang berada dalam klasifikasi teoritis tipe 2 yang lebih mengutamakan orang dan hubungan manusia. Salah satu teoritikus dalam tipe ini adalah Bennis yang terkenal dengan pidatonya ”matinya birokrasi” (Robbins, 1994:45).

Berkaitan dengan adanya patologi birokrasi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, tantangan besar yang dihadapi birokrasi adalah bagaimana mereka mampu melaksanakan kegiatan secara efisien dan efektif, karena selama ini birokrasi diidentikkan dengan kinerja yang berbelit-belit, struktur yang terlalu besar, penuh dengan kolusi, korupsi dan nepotisme, serta tidak ada standar yang pasti. Sejumlah patologi birokrasi tersebut menjadi hambatan yang sangat berarti dalam rangka perwujudan suatu pelayanan yang memuaskan masyarakat. Salah satu instansi yang mempunyai tugas dan fungsi kepada masyarakat adalah Dinas Peternakan, merupakan salah satu instansi yang bertanggung jawab melaksanakan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan, di bidang peternakan daerah namun hal tersebut justru berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan. Birokrasi sebagai konsep, pengetahuan dan teknik secara umum pada kenyataannya dapat dipergunakan di setiap organisasi manapun, yang memanfaatkan untuk kepentingan

kelancaran jalannya pencapaian tujuan organisasi tersebut. Dalam melaksanakan fungsinya birokrasi dapat tampil dalam dua sisi, yaitu satu sisi yang baik dan satu sisi yang lain adalah menunjukkan gambaran birokrasi yang buruk atau biasa disebut dengan patologi birokrasi.

Berdasarkan pemetaan evolusi teori di atas, maka munculnya patologi birokrasi salah satu penyebabnya adalah sifatnya yang sangat mekanis, sementara dalam organisasi faktor-faktor yang sifatnya humanis justru memegang peranan yang sangat penting, karena berkaitan langsung dengan manusia yang memiliki karakteristik yang sangat heterogen. Munculnya berbagai bentuk patologi birokrasi sangat dipengaruhi oleh perilaku manusia sebagai aktor kunci dalam penyelenggaraan tugas-tugas organisasi, Sehingga Masih sering dijumpai birokrat yang terlibat secara aktif dalam kegiatan politik dan juga adanya politisi yang selalu mendominasi proses-proses birokrasi sehingga kebijakan yang diambil dalam birokrasi merupakan kebijakan politik dari orang – orang yang memiliki kepentingan tertentu.

Hal ini juga terjadi pada proses penyaluran bantuan ternak sapi di Desa Kumasari Kecamatan Sarudu yang dimana bantuan sapi ini belum terlaksana dengan efektif dan efesian sebab masih ada sebagian masyarakat yang belum mendapatkan bantuan tersebut. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya pengawasan pemerintah terhadap penyaluran bantuan ternak sapi di Desa Kumasari Kecamatan sarudu. Dalam pengurusannya juga membutuhkan waktu yang cukup lama karena para pemberi pelayanan selalu mengulur-ulur waktu dengan berbagai alasan dan adanya juga proses pemberian pelayanan yang tidak adil. Sehingga Penelitian ini di

lakukan karena adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan dalam pelayanan bantuan ternak di Desa Kumasari Kecamatan sarudu Kabupaten Mamuju Utara yang paling sering terjadi adalah penyimpangan dan masalah dalam pelayanan masih tetap terjadi, seperti; pemanfaatan jabatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi melalui lobi-lobi dan negosiasi dengan para aparat pegawai peternakan yang dilakukan di antaranya pemberian bantuan ternak yang seharusnya kepada masyarakat yang kurang mampu namun hanya di berikan kepada masyarakat yang masih ada ikatan keluarga dan adanya kelompok-kelompok fiktif yang di berikan bantuan tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Patologi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Distribusi Bantuan Ternak Sapi Di Desa Kumasari Kecamatan Sarudu) B. Rumusan masalah

Makna birokrasi sebagai lembaga pemerintah muncul karena lembaga pemerintah pada umumnya selalu berbentuk birokrasi. Maka dengan adanya permasalahan yang terjadi di instansi peternakan dapat di rumuskan yaitu :

1. Bagaimana bentuk patologi birokrasi dalam pelayanan bantuan ternak sapi Di Desa Kumasari Kecamatan Sarudu ?

2. Faktor yang menyebabkan terjadinya patologi birokrasi dalam pelayanan bantuan ternak sapi Di Desa Kumasari Kecamatan Sarudu ?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk patologi birokrasi dalam pelayanan bantuan ternak sapi dan faktor yang menyebabkan terjadinya patologi birokrasi dalam pelayanan bantuan ternak sapi Di Desa Kumasari Kecamatan Sarudu.

D. Kegunaan penelitian.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca.

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai patologi birokrasi dalam distribusi bantuan peternakan dan dapat di jadikan sebagai referensi penelitian selanjutnya yang lebih baik dan lengkap.

2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi mengenai patologi birokrasi dalam distribusi bantuan peternakandan penelitian ini dapat di jadikan sebagai tolak ukur bagi peneliti .

15 1. Pengertian Patologi Birokrasi

Menurut Santoso (1993:14) birokrasi di artikan sebagai keseuruhan pejabat negara di bawah pejabat politik atau keseuruh pejabat negara pada cabang eksekutif atau setiap organisasi yang berskala besar. Sedangkan menurut Castles (1976:2) menyebutkan bahwa birokrasi adalah orang-orang bergaji yang melaksakan fungsi-fungsi pemeritahan, tertentu saja termasuk didalamnya adalah para pejabat,tentara, dan birokrasi militer. Sedangkan menurut Webber (Kristiadi, 1994 : 93) birorasi adalah pada hakikatnya mengandung makna perorganisasian yang tertib, tertata dan teratur dalam hubungan kerja yang berjenjang serta mempunyai prosedur dalam suatu tatanan organisasi.

Beberapa pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa birokrasi adalah orang-orang yang bergaji yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah yang tertata dan teratur dalam hubungan kerja yang berjenjang serta mempunyai prosedur dalam suatu tatanan organisasi.

Perkembangan konsep birokrasi sebenarnya merupakan salah satu varian dari jenis pemerintahan demokrasi dan aristokrasi sebagaimana yang dapat dilihat dari tulisan de Goumay dan Mill. Para teoritisi pada abad ke-19 seperti Van Mohl, Olzewski dan Le Play banyak memfokuskan kepada ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah dan melihat birokrasi sebagai hasrat pegawai negeri yang digaji untuk selalu mencampuri urusan orang lain (Albrow, 1996:17). Dapat dikatakan bahwa

konsep birokrasi yang diajukan oleh Weber masih menjadi acuan sampai sekarang ini, walaupun mendapat kritik dari ilmuan-ilmuan lain. Ia mencoba melukiskan sebuah organisasi yang ideal organisasi yang secara murni rasional dan yang akan memberikan efisiensi operasi yang maksimum (Robbins, 1994:337).

Weber sebenarnya memperhitungkan tiga elemen pokok dalam konsep birokrasinya, yaitu: (1) birokrasi dipandang sebagai instrumen teknis. (2) birokrasi dipandang sebagai kekuatan independen. (3) birokrasi dipandang mampu keluar dari fungsinya yang sebenarnya karena anggotanya cenderung berasal dari kelas sosial yang particular (Thoha, 2005:19). Konsep birokrasi weberian berasumsi bahwa birokrasi dibentuk independen dari kekuatan politik. Birokrasi pada umunya befungsi hanya untuk melaksanakan kebijakan politik, akan tetapi birokrasi bisa berperan membuat kebijakan politik dan oleh karenanya memerlukan dukungan politik. Dukungan politik sama-sama pentingnya dengan melaksanakan poltik, Perkembangan konsep birokrasi sebenarnya merupakan salah satu varian dari jenis pemerintahan demokrasi dan aristokrasi sebagaimana yang dapat dilihat dari tulisan de Goumay dan Mill. Salah satu agenda utama dan pertama yang harus dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan birokrasi pemerintah terhadap masyarakatnya, adalah perubahan perilaku aparatur birokrasi dalam memberikan pelayanan. Paradigma perilaku birokrasi harus diubah dari yang lebih condong sebagai abdi negara ketimbang abdi masyarakat diubah menjadi lebih mengutamakan peranan sebagai abdi masyarakat ketimbang abdi negara. Pada hakekatnya, jika aparatur birokrasi sudah melaksanakan tugasnya dengan sepenuh hati maka sesungguhnya mereka telah melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai

abdi masyarakat maupun sebagai abdi negara. Dengan perilaku aparatur birokrasi yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, maka diharapkan melahirkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat kepada birokrasi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian maka keberadaan birokrasi pemerintah bukan hanya karena adanya dukungan legalitas formal, tetapi keberadaannya didukung dan dibutuhkan oleh masyarakat.

Birokrasi memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah fungsi pengaturan.

Fungsi ini mutlak terselenggara dengan efektif, karena suatu pemerintahan negara diberi wewenang untuk melaksanakan berbagai peraturan perundang-undangan yang ditentukan oleh lembaga legislatif melalui berbagai ketentuan pelaksanaan dan kebijaksanaannya. Persoalan yang sering muncul dalam praktik, acapkali terjadi kekakuan dalam implementasi aturan. Kekakuan ini dapat terlihat pada interpretasi secara harfiah, padahal yang lebih diperlukan adalah menegakkan hukum dan peraturan itu dilihat dari semangat dan jiwanya, artinya bahwa pendekatan yang digunakan adalah pendekatan situasional (Siagian, 2000: 147).

Menurut Dwiyanto (2011: 63) Patologi birokrasi adalah hasil interaksi antara struktur birokrasi yang salah dan variabel-variabel lingkungan yang salah.

Sedangkan menurut Umar (2002:43) patologi birokrasi adalah penyakit atau bentuk perilaku organisasi yang menyimpang dari nilai nilai etis, aturan-aturan dan ketentuan perundang-undangan serta norma-norma yang berlaku dalam birokrasi.

Sedangkan menurut Siagian (Dwiyanto, 2010:5) dikatakan bahwa patologi

birokrasi publik adalah hasil interaksi antara efek negatif dari birokratisasi dan kondisi lingkungan yang tidak kondusif.

Beberapa pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa patologi birokrasi adalah perilaku organisasi yang bersifat negatif dan bersikap menyimpang dari nilai-nilai etis, aturan-aturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di dalam birokrasi

Menjadikan istilah patologi sebagai metafora, patologi birokrasi dalam uraian ini tentunya difahami sebagai kajian dalam konteks Administrasi Publik yang diarahkan untuk menelusuri secara faktual dan teoritik berbagai penyakit yang melekat dalam tubuh birokrasi pemerintah, sehingga birokrasi tersebut mengalami disfungsi. Menurut Siagian (1994:35), agar seluruh birokrasi pemerintahan negara mampu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin timbul, baik yang sifatnya politis, ekonomi, sosio-kultural, dan teknologikal, berbagai penyakit yang mungkin sudah dideritanya atau mengancam akan menyerangnya, perlu diidentifikasi untuk kemudian dicarikan terapi pengobatannya yang palimg efektif. Harus diakui bahwa tidak ada birokrasi yang sama sekali bebas dari berbagai patologi birokrasi.

Sebaliknya tidak ada birokrasi yang menderita semua penyakit birokrasi sekaligus.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Siagian (1994: 36-145), mengidentifikasi berbagai patologi birokrasi yang dikategorikan ke dalam lima kelompok, yaitu:

1. Patologi yang timbul karena persepsi dan gaya manajerial para pejabat di lingkungan birokrasi.

2. Patologi yang disebabkan karena kurangnya atau rendahnya pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksana berbagai kegiatan operasional.

3. Patologi yang timbul karena tindakan para aparat birokrasi yang melanggar norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Patologi yang dimanifestasikan dalam perilaku para birokrat yang bersifat disfungsional atau negatif.

5. Patologi yang merupakan akibat situasi internal dalam berbagai instansi dalam lingkungan pemerintahan.

Adapun beberapa jenis penyakit birokrasi yang sudah sangat dikenal dan dirasakan masyarakat yaitu ketika setiap mengurus sesuatu dikantor pemerintah, pengurusannya berbelit-belit, membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar, pelayanannya kurang ramah, terjadinya praktek kolusi, korupsi dan nepotisme dan lain-lain. Sedangkan penyakit birokrasi yang lebih sistemik banyak sebutan yang diberikan terhadapnya yaitu antara lain; politisasi birokrasi, otoritarian birokrasi, birokrasi katabelece (Istianto, 2011:143).

Istilah patologi lazim digunakan dalam wacana akademis di lingkungan administrasi publik untuk menjelaskan berbagai praktik penyimpangan dalam birokrasi, seperti; paternalisme, pembengkakan anggaran, prosedur yang berlebihan, fragmentasi birokrasi, dan pembengkakan birokrasi (Dwiyanto, 2011:59). Untuk keperluan teoritik, maka dimensi-dimensi patologis yang disebutkan terakhir akan diuraikan secara singkat seperti berikut.

1. Birokrasi Paternalistis

Perilaku birokrasi paternalistis adalah hasil dari proses interaksi yang intensif antara struktur birokrasi yang hierakis dan budaya paternalistis yang berkembang dalam masyarakat. Struktur birokrasi yang hierarkis cenderung mebuat pejabat bawahan menjadi sangat tergantung pada atasannya.

Ketergantungan itu kemudian mendorong mereka untuk memperlakukan atasan secara berlebihan dengan menunjukkan loyalitas dan pengabdian yang sangat tinggi kepada pimpinan dan mengabaikan perhatiannya kepada para pengguna layanan yang seharusnya menjadi perhatian utama

Peranan atasan langsung dalam penilaian kinerja menjadi sangat penting sehingga wajar apabila para pejabat birokrasi cenderung memperlakukan atasannya secara berlebihan. Mereka cenderung menunjukkan perilaku ABS, yaitu meberikan laporan yang baik dan menyenangkan atasan dengan menciptakan distorsi informasi. Akibatnya, para pejabat atasan seringkali menjadi kurang memahami realitas masalah yang dihadapi oleh masyarakat (Harmon, 1995). Berbagai persoalan yang dikeluhkan oleh pengguna layanan tidak tersampaikan pada pejabat atasan, namun tidak diatasi sendiri oleh petugas pelayanan karena mereka tidak memiliki kewenangan yang memadai untuk meresponsnya. Mereka beranggapan bahwa menyampaikan persoalan yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya dapat menciptakan penilaian buruk dari pejabat atasan terhadap kinerja mereka.

Akibatnya responsivitas birokrasi dan pejabatnya terhadap dinamika lingkungannya menjadi sangat rendah.

2. Prosedur Yang Berlebihan

Prosedur yang berlebihan merupakan bentuk penyakit birokrasi publik yang menonjol di berbagai instansi pelayanan publik di Indonesia. Birokrasi publik bukan hanya mengembangkan prosedur yang rigid dan kompleks, tetapi juga mengembangkan ketaatan terhadap prosedur secara berlebihan. Dalam birokrasi publik, prosedur bukan lagi sebagai fasilitas yang dibuat untuk membantu penyelenggaraan layanan tetapi sudah menjadi seperti berhala yang harus ditaati oleh para pejabat birokrasi dalam kondisi apapun. Bahkan prosedur sudah menjadi tujuan birokrasi itu sendiri dan menggusur tujuan yang semestinya, yaitu melayani publik sexcara professional dan bermartabat. Apapun penyebabnya, pelanggaran terhadap prosedur selalu dianggap sebagai penyimpangan dan karena itu pelanggarnya harus diberi sanksi.

Birokrasi Weberian pengembangan prosedur yang rinci dan tertulis dilakukan untuk menciptakan kepastian pelayanan. Prosedur tertulis yang jelas dan rinci sebenarnya diperlukan oleh pejabat birokrasi sebagai penyelenggara layanan ataupun oleh para pengguna layanan. Para pejabat birokrasi memerlukan prosedur yang rinci dan tertulis karena dengan prosedur seperti itu mereka terhindar dari keharusan mengambil keputusan. Keberadaan prosedur pelayanan sangat membantu mereka dalam menentukan tindakan yang harus dilakukan untuk merespon berbagai persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan layanan. Risiko melakukan kesalahan dalam mengambil keputusan bias dihindari dengan adanya prosedur pelayanan yang tertulis dan rinci.

3. Pembengkakan Birokrasi

Menurut Dwiyanto (2011:97) terdapat dua cara yang biasanya ditempuh untuk membengkakkan birokrasi. Cara pertama dilakukan dengan memperluas misi birokrasi. Pada saat pemerintah membentuk satuan birokrasi tertentu biasanya pemerintah memiliki gambaran yang jelas mengenai misi yang akan diemban oleh satuan birokrasi itu. Misi itu juga yang menjadi alasan dibentuknya sebuah atau beberapa satuan birokrasi. Namun, setelah terbentuk, para pejabat di birokrasi itu untuk selanjutnya cenderung memperluas misi birokrasi. Alasan utama yang mendorong mereka memperluas misi birokrasi tidak lain adalah keinginan para pejabat itu untuk dapat mengakses kekuasaan dan anggaran yang lebih besar.

Cara kedua untuk membengkakkan birokrasi adalah dengan melakukan kegiatan di luar misinya. Tindakan seperti ini banyak sekali dilakukan oleh satuan- satuan birokrasi, baik di pemerintah pusat maupun daerah. Munculnya inisiatif untuk membengkakkan birokrasi juga disebabkan oleh cara pengalokasian anggaran yang berorientasi pada input. Karena alokasi anggaran didasarkan pada input, maka birokrasi dan para pejabatnya yang ingin memperoleh anggaran besar cenderung memperbesar input. Cara termudah untuk memperbesar input adalah dengan menciptakan banyak kegiatan.

4. Fragmentasi Birokrasi

Fragmentasi adalah pengkotat-kotakan birokrasi ke dalam sejumlah satuan yang masing-masing memiliki peran tertentu. Fragmentasi birokrasi memiliki beberapa interpretasi. Pragmentasi birokrasi dapat menunjukkan derajat spesialisasi dalam birokrasi. Dalam konteks ini pembentukan satuan-satuan

birokrasi didorong oleh keinginan untuk mengembangkan birokrasi yang mampu merespons permasalahan publik yang cenderung semakin kompleks.

Namun, fragmentasi birokrasi yang tinggi juga dapat disebabkan oleh sejumlah motif lainnya. Pemerintah mengembangkan satuan birokrasi dalam jumlah banyak bias saja bukan karena keinginan pemerintah untuk merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara efisien dan efektif, malainkan karena adanya tujuan tertentu.

Mencermati berbagai uraian tentang patologi birokrasi seperti yang dipaparkan di atas, secara umum memberi gambaran bahwa patologi birokrasi merupakan suatu kondisi dimana birokrasi mengalami suatu keadaan yang tidak normal atau berada pada situasi yang tidak dikehendaki menurut prinsip dan tujuan birokrasi itu sendiriSolusi untuk mengatasi patologi birokrasi adalah dengan melakukan perubahan. Menurut Widaningrum (2009:368), sistem administrasi dan manajemen dalam birokrasi publik memang tidak didisain untuk sering berubah.

Namun demikian, kenyataannya menunjukkan bahwa stabilitas seringkali bersifat sebaliknya (counter-productive). Dalam era yang penuh dengan perubahan seperti sekarang ini, sistem yang tidak dapat berubah justeru akan menemui banyak kegagalan.

Berkaitan dengan perubahan, yang sesungguhnya amat penting, tetapi lebih sulit dilakukan adalah pembaharuan pada sisi nilai-nilai yang membentuk manusia-manusia birokrat. Internalisasi nilai-nilai ini yang oleh Riggs (1996) disebut introfection, merupakan kunci terhadap peningkatan kinerja birokrasi.

Terutama yang perlu menjadi perhatian adalah memperbaiki sikap birokrasi dalam

hubungan dengan masyarakatnya. Salah satu aspek birokrasi yang paling banyak disoroti adalah struktur birokrasi. Struktur birokrasi Weberian memiliki berbagai masalah internal yang pada tingkat tertentu berpotensi menyebabkan birokrasi mengalami disfungsi (Caiden, 1991). Setiap aspek dan struktur birokrasi, selain memiliki manfaat dan kontribusi terhadap efisiensi dan kinerja birokrasi, juga memiliki potensi untuk menciptakan penyakit birokrasi. Suatu variabel struktur birokrasi dapat menghasilkan penyakit birokrasi jika intensitas dari variabel itu sudah menjadi berlebihan.

Memilik banyaknya penyakit yang melekat pada birokrasi, maka dari itu diperlukan adanya suatu penanggulangan untuk memperbaiki birokrasi agar lebih baik, cepat tanggap dan mampu merespon apa yang menjadi kepentingan masyarakat. Harus diakui bahwa tidak ada birokrasi yang sama sekali bebas dari patologi birokrasi. Sebaliknya tidak ada birokrasi yang menderita penyakit birokrasi sekaligus.Dalam paradigma Lord Acton yang dinyatakan bahwa kekuasaan cenderung korup, tapi kekuasaan yang absolute pasti korup, secara implisit juga menjelaskan birokrasi dalam hubungannya dengan kekuasaan akan mempunyai kecenderungan menyelewengkan wewenangnya. Dalam hal ini selain sistem, juga aparaturnya. Karena itu perlu dipikirkan pula para birokrat yang sudah terlalu lama berkuasa dan kecenderungan menggunakan wewenangnya. Ini juga terkait patologi birokrasi itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa patologi birokrasi adalah merupakan hasil interaksi antara struktur birokrasi yang salah dan variabel- variabel lingkungan yang salah. Struktur birokrasi yang hierarkis berinteraksi

dengan budaya masyarakat yang paternalistis, sistem politik yang tidak demokratis dan ketidakberdayaan kelompok masyarakat madani cenderung melahirkan perilaku birokrasi paternalistis yang merugikan kepentingan publik. Patologi birokrasi bukan hanya disebabkan oleh struktur birokrasi yang salah dan tidak tepat, seperti hierarki yang berlebihan, prosedur yang rigid, fragmentasi birokrasi yang terlalu banyak, dan masalah structural lainnya. Selain masalah structural, patologi birokrasi disebabkan juga oleh interaksi berbagai variabel yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya, baik yang terdapat dalam struktur birokrasi, budaya birokrasi, maupun variabel-variabel lain yang terdapat dalam lingkungan berikut faktor penyebab patologi birokrasi menurut mifta thoha (2003), peter M. Blau dan Marshal W Meye (2000), Taliziduhu Ndraha (2003) :

1. Lemahnya faktor moral.

2. Gaji rendah.

3. Sistem rekrutmen dan promosi yang tidak baik.

4. Aturan dan mekanisme yang tidak jelas.

5. Birokrasi yang berpotensi politis.

6. Lemahnya pengawasan.

2. Pengertian Pelayanan Publik

Istilah pelayanan berasal dari kata “layan” yang artinya menolong menyediakan segala apa yang diperlukan oleh orang lain untuk perbuatan melayani.

Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Menurut Kotler ( Lukman 2000:8) mengemukakan pelayanan adalah

setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Selanjutnya Lukman (2000:5) pelayanan merupakan suatu kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasaan pelanggan. Sedangkan definisi yang lebih rinci diberikan oleh Gronroos dalam Ratminto (2005:2) yaitu pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata yang terjadi akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hak lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan.

Istilah publik berasal dari bahasa inggris public yang berarti umum, masyarakat, negara. Kata public sebenarnya sudah diterima menjadi bahasa Indonesia baku menjadi publik yang dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (Badudu, 2001:781-782) berarti umum, orang banyak, ramai. Yang kemudian pengertian pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sendiri dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefenisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, didaerah, dan dilingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan (Ratminto, 2005:5)

Menurut Batinggi (1998:12), pelayanan publik dapat diartikan sebagai perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurus halhal yang diperlukan masyarakat atau khalayak umum. Dengan demikian, kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan publik yang menjadi hak setiap warga negara. Sedangkan menurut Kurniawan (Harbani, 2007:135) pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Agung kurniawan (Harbani Pasolong, 2007:128) mengatakan bahwa pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditetapkan.

Sadu Wasistiono dalam Handayaningrat (1994), pelayanan umum adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat. Penyedian pelayanan publik yang berkuwalitas merupakan salah satu alat untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, Selain itu membangun kesan yang dapat memberi citra positif di mata pelanggan karena jasa pelayanan yang diberikan dengan biaya yang terjangkau oleh pelanggan, membuat pelanggan termotivasi untuk ikut bekerjasama dalam proses pelyanan yang prima.

Pelayanan Prima merupakan terjemahan dari istilah “Service Excellent” yang secara harafiah berarti pelayanan yang sangat baik atau pelayanan yang terbaik, karena sesuai dengan standard pelayanan yang berlaku atau dimiliki oleh instansi yang memberikan pelayanan. Apabila instansi belum memiliki standard perlayanan

maka pelayanan disebut sangat baik atau terbaik atau akan menjadi prima, manakala dapat atau mampu memuaskan pihak yang dilayani (pelanggan)

Pelayanan publik menjadi ujung tombak interaksi antara masyarakat dan pemerintah. Kemampuan birokrasi dapat dinilai salah satunya dengan melihat sejauh mana kualitas pelayanan publik. Sebagai implementasi kebijakan birokrasi di lapangan, pelayanan publik pun menarik minat tersendiri untuk dipelajari.

Penilaian terhadap kemampuan birokrasi publik tidak cukup hanya dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator yang melekat pada birokrasi seperti efisiensi dan efektifitas, tetapi harus dilihat pula dari indikator-indikator yang melekat pada pengguna jasa, seperti kepuasan pengguna jasa, akuntabilitas dan responsivitas (Dwiyanto dkk, 2002). Dalam hubungannya dengan pelayanan birokrasi pemerintah, aparatur birokrasi yang mendapat kepercayaan untuk melayani masyarakat perlu menyadari bahwa pada dirinya dituntut untuk memberikan pelayanan prima (excellent services), sebagai berikut: (a) sensitif dan responsif terhadap peluang dan tantangan yang dihadapi, (b) dapat mengembangkan fungsi instrumental dengan melakukan terobosan melalui pemikiran yang inovatif dan kreatif, (c) berwawasan futuris dan sistematis sehingga resiko yang bakal timbul akan diminimalisir, dan (d) berkemampuan dalam mengoptimalkan sumber daya yang potensial. Untuk menjadikan kepuasan pelanggan sebagai tujuan utama, maka perilaku aparatur birokrasi dalam memberikan pelayanan harus melakukan pekerjaannya dengan sepenuh hati (Patricia Patton: 1997).

Tujuan dari pelayanan prima adalah memuaskan dan atau sesuai dengan keinginan pelanggan. Untuk mencapai hal itu diperlukan kualitas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan atau keinginan pelanggan. Karena itu yang disebut mutu pelayanan adalah kesesuaian antaraharapan atau keinginan dengan kenyataan yang diberikan.Strategi pelayanan prima, yang mengacu pada kepuasan/keinginan pelanggan antara lain dapat ditempuh melalui :

1. Implementasi visi, misi pelayanan pada semua level yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat /pelanggan.

2. Hakekat pelayanan prima disepakati untuk dilaksanakan oleh semua apartur yang memberikan pelayanan.

3. Bahwa dalam pelaksanaan pelayanan prima, didukung oleh sistem dan lingkungan yang dapat memotivasi anggota organisasi untuk melaksanakan pelayanan prima.

4. Pelaksanaan prima aparatur pemerintah didukung oleh sumber daya manusia, dana, dan teknologi canggih yang tepat guna.

5. Pelayanan prima dapat berhasil guna, apabila organisasi memberikan standar pelayanan prima yang dapat dijadikan pedoman dalam melayani, dan panduanbagi pelanggan yang memerlukan jasa pelayanan.

3. konsep peternakan sapi

Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dari kegiatan tersebut. Pengertian peternakan tidak terbatas pada pemeliharaan saja karena suatu usaha agribisnis seperti peternakan harus mempunyai tujuan yang berguna sebagai evaluasi kegiatan

yang dilakukan selama beternak dan mencari keuntungan dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen pada faktor-faktor produksi yang telah dikombinasikan secara optimal kegiatan di bidang peternakan dapat di bagi menjadi dua golongan yaitu peternakan hewan besar saperti sapi, kerbau dan kuda sedangkan kelompok kedua yaitu peternakan hewan kecil seperti peternakan ayam ,kelinci dan hewan ternak lainnya. Sementara itu tujuan khusus pembangunan peternakan tersebut adalah 1) meningkatkan kuantitas dan kualitas bibit ternak, 2) mengembangkan usaha budidaya untuk meningkatkan populasi, produktivitas dan produksi ternak, 3) meningkatkan dan mempertahankan status kesehatan hewan, 4) meningkatkan jaminan keamanan pangan hewani yang ASUH (aman, sehat, utuh dan halal) dan 5) meningkatkan pelayanan prima pada masyarakat peternakan (Sjamsul Bahri 2008). manfaat yang dapat di ambil dari usaha peternakan sangat banyak dan dapat mengsejahterakan kehidupan masyarakat. Bila tujuan yang telah di tetapkan dilaksanakan maka segala prinsip ekonomi,ekonomi mikro dan ekonomi makro dan manajemen harus di terapkan karena tujuan peternakan ini di buka untuk pemanfaatan sumberdaya.

Menurut solichin (1997) ternak sapi mempunyai peran yang cukup penting bagi petani sebagai penghasil pupuk kandang, tenaga pengolah lahan, pemanfaat limbah pertanian dan sebagai sumber pendapatan. Menurut Syafruddin (2003) ternak merupakan salah satu sumber protein hewani masyarakat, mempunyai prospek yang cerah dan menjanjikan untuk dikembangkan. Selain itu, ternak dapat menjadi sumber pendapatan petani ternak, lapangan kerja, tenaga kerja dan sumber devisa yang potensial serta perbaikan kualitas tanah. Ditambahkan oleh Sumadi

(2004) bahwa sapi potong mempunyai fungsi sosial yang penting di masyarakat sehingga merupakan komoditas yang sangat penting untuk dikembangkan.

Berdasarkan skala usaha dan tingkat pendapatan peternak, Soehadji (dalam Anggraini 2003) mengklasifikasikan usaha peternakan menjadi empat kelompok, yaitu: 1) peternakan sebagai usaha sambilan, yaitu petani mengusahakan komoditas pertanian terutama tanaman pangan, sedangkan ternak hanya sebagai usaha sambilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga (subsisten) dengan tingkat pendapatan usaha dari peternakan lebih kecil dari 30%, 2) peternakan sebagai cabang usaha, yaitu peternak mengusahakan pertanian campuran dengan ternak dan tingkat pendapatan dari usaha ternak mencapai 30 sampai dengan 70%, 3) peternakan sebagai usaha pokok, yaitu peternak mengusahakan ternak sebagai usaha pokok dengan tingkat pendapatan berkisar antara 70 sampai dengan 100%, 4) peternakan sebagai industri dengan mengusahakan ternak secara khusus (specialized farming) dan tingkat pendapatan dari usaha peternakan mencapai 100 persen.

Hasil penelitian Yusmichad Yusdja (2004) menyebutkan bahwa pada dasarnya ada 6 bentuk struktur penguasaan dan pengusahaan ternak yang dapat dipahami yakni : 1) Kelompok peternakan rakyat wilayah tanaman pangan.

Pemeliharaan ternak sapi bersifat tradisional dan pemilikan sapi erat kaitannya dengan usaha pertanian, 2) Kelompok peternakan rakyat yang tidak terkait dengan tanaman pangan. Pemeliharaan sapi bersifat tradisional dan pemilikan erat kaitannya dengan ketersediaan padang penggembalaan atau hijauan, 3) Kelompok peternakan rakyat dengan sistem bagi hasil. Pemeliharaan ternak mempunyai tujuan

yang tergantung pada kesepakatan, 4) Kelompok usaha peternakan rakyat dan skala kecil. Pemeliharaan bersifat intensif, 5) Kelompok usaha peternakan skala menengah. Pemeliharaan sapi sangat intensif, penggunaan teknologi rendah.

Kelompok ini terbagi dua : a) Kelompok usaha ternak sapi potong mandiri, b) Kelompok usaha ternak sapi potong bermitra, 6) Kelompok usaha peternakan swasta skala besar (feedlotters). Pemeliharaan sapi dilakukan intensif, menggunakan teknologi tinggi. Untuk meningkatkan produktivitas dan mengembangkan usaha, para peternak bergabung membentuk kelompok yang biasa disebut kelompok tani ternak. Menurut surat keputusan Menteri Pertanian No.

93/KPTS/OT.210/2/97 kelompok tani adalah kumpulan petani- peternak yang tumbuh berdasarkan keakraban, keserasian, kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya alam untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraannya. Keberadaan pengurus dan anggota yang saling berinteraksi akan mendorong terbentuknya suatu sistem yang dinamis.

Usaha peternakan rakyat mempunyai ciri-ciri antara lain : skala usaha kecil dengan cabang usaha, teknologi sederhana, produktivitas rendah, mutu produk kurang terjamin, belum sepenuhnya berorientasi pasar dan kurang peka terhadap perubahan - perubahan ( Cyrilla dan Ismail 1998 ). Berbagai kemudahan yang diperoleh bila dibentuk kelompok peternak, antara lain: 1) dapat dengan mudah membentuk koperasi untuk mendukung berbagai aktivitas kelompok, 2) informasi dapat menyebar secara merata ke setiap anggota kelompok, 3) Inovasi teknologi dapat dimanfaatkan oleh seluruh anggota, baik teknologi pembibitan, pakan, budidaya, pasca produksi dan sebagainya, 4) memudahkan dalam melakukan

penyuluhan karena sudah terbentuk kelompok, 5) memudahkan dalam mengakses berbagai program pemerintah, 6) memudahkan dalam mengakses lembaga keuangan dalam rangka penguatan modal, 7) memudahkan dalam pemeliharaan infrastruktrur atau sarana dan prasarana yang dibangun oleh kelompok.

4. Konsep Bantuan Kepada Masyarakat

1. Meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat

Kondisi masyarakat di Indonesia saat ini masih sangat memerlukan perhatian dari pemerintah baik dipusat maupun daerah. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk memperbaiki tingkat kehidupan masyarakat. Berbagai kebijakan dan program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah selama ini diarahkan dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan sosial ekonomi dalam tingkat dan strata kehidupan masyarakat. Tidak sedikit kelompok masyarakat yang belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai akibat dari tingkat pendapatan yang masih rendah, Pemerintah daerah sebenarnya telah mengeluarkan berbagai kebijakan sebagai upaya peningkatan pendapatan masyarakat, khususnya pendapatan petani. Salah satu kebijakan yang ditempuh dalam rangka pengembangan usaha tani adalah dengan memberikan bantuan ternak kepada petani.

Agar para petani mampu mengembangkan ternak sapi yang telah diberikan kepada petani, Pembangunan peternakan ditujukan untuk meningkatkan produksi hasil ternak yang sekaligus meningkatkan pendapatan peternak, menciptakan lapangan pekerjaan serta meningkatkan populasi dan mutu genetik ternak.

Berdasarkan dan mengacu pada visi pembangunan peternakan, maka telah digariskan Misi Pembangunan Peternakan yaitu : 1) memfasilitasi penyediaan pangan asal ternak yang cukup baik secara kuantitas maupun kualitasnya, 2) memberdayakan sumberdaya manusia peternakan agar dapat menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi, 3) menciptakan peluang ekonomi untuk meningkatkan pendapatan peternakan, 4) membantu menciptakan lapangan kerja di bidang agribisnis peternakan dan 5) melestarikan serta memanfaatkan sumber-daya alam pendukung peternakan (Departemen Pertanian 2001).

2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat

Menurut Sulistiyani (2004 : 77) secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses pemberian daya (kekuatan/kemampuan) kepada pihak yang belum berdaya. menurut Soetomo (2011 : 25) masyarakat adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi secara kontinyu, sehingga terdapat relasi sosial yang terpola, terorganisasi.Dari kedua definisi tersebut bila digabungkan dapat dipahami makna pemberdayaan masyarakat. menurut para ahli.

Menurut Ali Aziz (2005 : 136) Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu prosesdi mana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses ke sumber daya pembangunan,didorong untuk meningkatkan kemandiriannya di dalam mengembangkan perikehidupan mereka. Sedangkan menurut Madekhan Ali (2007 : 86) yang mendefinisikan pemberdayaan masyarakat adalah Pemberdayaan

masyarakat sebagai sebuah bentuk partisipasi untuk membebaskan diri mereka sendiri dari ketergantungan mental maupun fisik.

Pengertian diatas dapat disimpilkan bahwa pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya sehingga masyarakat dapat mencapai kemandirian.

Kemudian dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan daya atau kekuatan pada masyarakat dengan cara memberi dorongan, peluang, kesempatan, dan perlindungan dengan tidak mengatur dan mengendalikan kegiatan masyarakat yang diberdayakan untuk mengembangkan potensinya sehingga masyarakat tersebut dapat meningkatkan kemampuan dan mengaktualisasikan diri atau berpartisipasi melalui berbagai aktivitas.

Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat seharusnya mampu berperan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) terutama dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih berkualitas Pemberdayaan masyarakat tidak lain adalah memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat agar mampu menggali potensi dirinya dan berani bertindak memperbaiki kualitas hidupnya, melalui cara antara lain dengan pendidikan untuk penyadaran dan pemampuan diri mereka (Karsidi, 2008).

Selanjutnya Hendayana (2008), menyatakan bahwa pemberdayaan bertujuan untuk : a) meningkatkan kemampuan kelompok – kelompok masyarakat dalam berprakarsa untuk menangkap berbagai peluang ekonomi, b) mendorong tumbuhnya masyarakat swadaya yang siap berkembang sendiri dalam mengatasi berbagai kendala/ kelemahan yang dimilikinya, c) memperkuat dan

mengoptimalkan lembaga-lembaga formal dan informal di tingkat perdesaan serta meningkatkan peran serta/pertisipasi masyarakat.Permberdayaan petani peternak dapat dilakukan melalui pemberian pemahaman baik melalui penyuluhan maupun komunikasi antar-peternak agar mereka mampu memperbaiki sistem pengelolaan usaha peternakan sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat menurut Sulistiyani (2004 : 80) adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar maka secara bertahap masyarakat akan memperoleh kemampuan atau daya dari waktu ke waktu, Berikut tujuan pemberdayaan menurut Tjokowinoto dalam Christie S (2005: 16) yang dirumuskan dalam3 (tiga) bidang yaitu ekonomi, politik, dan sosial budaya ;“Kegiatan pemberdayaan harus dilaksanakan secara menyeluruh mencakup segala aspek kehidupan masyarakat untuk membebaskan kelompok masyarakat dari dominasi kekuasan yang meliputi bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya. (a). Konsep pemberdayaan dibidang ekonomi adalah usaha menjadikan ekonomi yang kuat, besar, mandiri, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang besar dimana terdapat proses penguatan golongan ekonomi lemah. Sedang (b). pemberdayaan dibidang politik merupakan upaya penguatan rakyat kecil dalam proses pengambilankeputuan yang menyangkutkehidupan berbangsa dan bernegara khususnya ataukehidupan mereka sendiri. (c). Konsep pemberdayaan masyarakat di bidang sosial budaya merupakan upaya penguatan

rakyat kecil melalui peningkatan, penguatan, dan penegakan nilai-nilai, gagasan, dannorma-norma, serta mendorong terwujudnya organisasi sosial yang mampu memberi kontrol terhadap perlakuan-perlakuan politik dan ekonomi yang jauh dari moralitas”. Dari paparan tersebut dapat kita simpulkan bahwa tujuan pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan, keterbelakangan, kesenjangan, dan ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi/layak.

Untuk melakukan pemberdayaan masyarakat secara umum dapat diwujudkan dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar pendampingan masyarakat, sebagai berikut : (1) Belajar Dari Masyarakat Prinsip yang paling mendasar adalah prinsip bahwa untuk melakukan pemberdayaan masyarakat adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat. (2) Pendamping sebagai Fasilitator Masyarakat sebagai Pelaku Konsekuensi dari prinsippertama adalah perlunya pendamping menyadari perannya sebagai fasilitator dan bukannya sebagai pelaku atau guru. (3) Saling Belajar Saling Berbagi Pengalaman Salah satu prinsip dasar pendampingan untuk pemberdayaan masyarakat adalah pengakuan akan pengalaman dan pengetahuan tradisional masyarakat.

B. Kerangka Pikir.

Kerangka pikir adalah penjelasan terhadap hal-hal yang menjadi objek permasalahan kerangka konsep disusun berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian yang relevan. Dalam penelitiaan ini Salah satu agenda utama dan pertama yang harus dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan birokrasi pemerintah terhadap masyarakatnya adalah perubahan perilaku aparatur birokrasi

dalam memberikan pelayanan bantuan peternakan. Adapun patologi birokrasi dalam pelayanan publik di bagi menjadi dua bagian yang pada bagian pertama menjelaskan bahwa bentuk patogi birokrasi yang pertama yaitu adanya penyalahgunaan wewenang pejabat dalam proses bantuan ternak sapi di Desa Kumasari Kecamatan Sarudu yang dimana meliputi adanya penerimaan sogok dan mengutamakan kepentingan pribadi para pegawai dan yang kedua yaitu adanya perilaku menyimpang yang meliputi adanya sikap tidak adil dan sikap nepotisme hal ini terjadi di sebabkan oleh faktor lemahnya pengawasan pemerintah terhadap penyaluran bantuan sapi, lemahnya faktor moral para pegawai sehingga dalam proses pendistribusian tidak berjalan dengan baik dan faktor lainnya juga terjadi di sebabkan oleh birokrasi yang berpotensi politis sehingga banyak yang memanfaatkan bantuan sapi tersebut.

Penyakit birokrasi tersebut tidak terlepas dari terjadinya nilai-nilai sosial yang melemah, kepentingan umum dan tanggung jawab di kesampingkan dengan mengejar status yang diukur dengan pemilikan harta benda, penyakit birokrasi yang utama merusak segala sendi kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat serta mendorong timbulya segala perilaku buruk.

C. Bagan Kerangka Pikir

Patologi Birokrasi dalam Pelayanan Bantuan Ternak Sapi

Bentuk patologi birokrasi dalam pelayanan publik :

1. Penyalahgunaan wewenang dan jabatan a. Menerima sogok

b. Mengutamakan kepentingan pribadi 2. Penyimpangan Perilaku

a. Sikap tidak adil.

b. Sikap nepotisme

Faktor penyebab patologi birokrasi : 1. Lemahnya pengawasan pemerintah 2. Lemahnya faktor moral

3. Birokrasi berpotensi polotis

C. Fokus Penelitian.

Fokus penelitian merupakan penjelasan dari kerangka pikir, adapun dalam penelitian ini, bentuk patologi birokrasi dalam pelayanan publik di kecamatan sarudu, adapun yang memuat dalam kerangka pikir dalam penelitian yaitu :

1. Bentuk Patologi birokrasi dalam pelayanan bantuan ternak sapi : a. Penyalahgunaan wewenang dan jabatan

b. Penyimpangan Perilaku

2. Faktor penyebab terjadinya patologi birokrasi.

a. Lemahnya pengawasan pemerintah b. Lemahnya faktor moral

c. Birokrasi berpotensi polotis

D. Deskripsi Fokus Penelitian

Deskripsi fokus penelitian adalah penjelasan dari konsep kerangka pikir.

Adapun penelitian ini patologi birokrasi dalam pelayanan publik ( studi kasus distribusi bantuan ternak sapi ) Adapun indikator-indikator yang menjadi bahan dari kerangka pikir yaitu : penyakit birokrasi sudah sangat dikenal dan dirasakan

masyarakat yaitu ketika setiap mengurus sesuatu dikantor pemerintah, pengurusannya berbelit-belit, membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar, pelayanannya kurang ramah, terjadinya praktek kolusi, korupsi dan nepotisme dan lain-lain. Sedangkan penyakit birokrasi yang lebih sistemik banyak sebutan yang diberikan terhadapnya yaitu antara lain; politisasi birokrasi, otoritarian birokrasi, birokrasi kata belece (Istianto, 2011:143). Adapun bentuk patologi birokrasi dalam pelayanan bantuan ternak sapi antara lain :

1. Penyalahgunaan wewenang dan jabatan merupakan pemanfaatan kekuasaan dan jabatan seseorang untuk kepentingan pribadi/diri sendiri atau kelompok tertentu dengan mengorbankan kepentingan yang lebih penting dan lebih luas atau kepentingan seluruh masyarakat.

2. Penyimpangan perilaku adalah setiap perilaku yang dilakukan tidak sesuai dengan norma-norma dalam masyarakat seperti adanya ketidak adilan dalam melakukan pelayanan, adanya sikap nepotisme.

3. Faktor penyebab terjadinya patologi birokrasi terbagi atas tiga aspek yaitu lemahnya faktor moral, Lemahnya pengawasan pemerintah dan Birokrasi berpotensi polotis.

41

Penelitian ini di laksanakan selama dua bulan, malai bulan april sampai dengan bulan juni akan tetapi tidak menutup kemungkinan kalau data yang di peroleh sudah cukup maka akan lebih cepat dan tidak menutup kemungkinan penelitian ini akan diperpanjang waktu penelitiannya jika data yang di perlukan atau diinginkan belum mencukupi dan lokasi penelitian ini di lakukan di Kantor Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Mamuju Utara dan di Desa Kumasari Kecamatan Sarudu.

B. Jenis Dan Tipe Penelitian

Jenis Penelitian penulisan menggunakan Deskriptif Kualitatif, karena peneliti ingin mewawancarai langsung agar mendapatkan informasi yang lebih akurat lagi dan tipe penelitian yang gunakan adalah tipe penelitian studi kasus

C. Sumber Data 1. Data Primer.

Data Primer adalah data atau informasi yang di dapatkan secara langsung dari narasumber dengan cara wawancara dan melakukan observasi pada informasi yang di dapat.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari tempat penelitian melainkan data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen/catatan,

tulisan-tulisan karya ilmiah dari berbagai media. arsip-arsip resmi yang dapat mendukung kelengkapan data primer.

D. Informan Penelitian.

Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informan bagi peneliti, adapun pemberian informasi dalam penelitiaan ini adalah : Kepala Dinas Peternakan, Sub bagian umum, Seksi penyebaran dan pengembangan, Masyarakat yang di beri bantuan ternak dan masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu mencatat atau merekam dari berbagai sumber, melalui wawancara, dan observasi.

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung dilokasi penelitian guna memperoleh data yang lebih akurat mengenai hal-hal yang diteliti terkait dengan permasalahan bantuan ternak di Dinas Peternakan di Kabupaten Pasangkayu.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara untuk mendapatkan atau mengumpulkan data melalui kegiatan tanya jawab dan dialog atau diskusi dengan informan yang dianggap mengetahui banyak tentang obyek dan masalah penelitian.

3. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah cara pengumpulan data dimana dokumen-dokumen yang di anggap menunjang dan relevan dengan permasalahan yang akan di teliti baik berupa literatur, laporan, jurnal, karya tulis ilmiah.

F. Teknik analisis data

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Melalui teknik tersebut, akan digambarkan seluruh fakta yang diperoleh dari lapangan dengan menerapkan prosedur sebagai berikut: analisis deskriptif kualitatif dengan mengembangkan kategori-kategori yang relevan dengan tujuan penelitian.

Menurut Miles dan Huberman (1992:16) secara umum analisis data kualitatif terdiri dari 3 (tiga) alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan masing- masing adalah :

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang memanajemen, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengoordinasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan- kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian Data

Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis data adalah penyajian data dalam bentuk sekumpulan informasi yang tersusun secara lebih sistematis yang

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Dengan melihat penyajian data kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan, lebih jauh menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian data tersebut.

3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Pengambilan kesimpulan pada hakekatnya adalah memberi pemaknaan dari data yang diperoleh. Untuk itu sejak pengumpulan data awal, peneliti berusaha memaknai data yang diperoleh dengan cara mencari pola, model, tema, hubungan persamaan, alur sebab-akibat dan hal lain yang sering muncul. Pada awalnya kesimpulan itu masih kabur tetapi semakin lama kesimpulan akan semakin jelas setelah dalam proses selanjutnya didukung oleh data yang semakin banyak.

G. Pengabsahan Data

Data peneliti yang dikumpulkan diharapkan dapat menghasilkan penelitian yang bermutu atau tidak kredibel,oleh karena itu peneliti melakukan keabsahan data dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Perpanjangan masa pengamatan

Peneliti akan melakukan perpanjangan masa pengamatan jika yang dikumpulkan dianggap belum cukup sehingga dilakukan perpanjangan dengan melakukan pengumpulan data, pengamatan dan wawancara kepada informasi baik dalam bentuk pegecekan maupun mendapatkan data yang di peroleh sebelumnya.

2. Triangulasi.

Data triangulasi bermakna silang yaitu mengadakan pengecekan ulang akan kebenaran data yang dikumpulkan dari berbagai sumber data, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain,serta pengecekan pada waktu yang berbeda

46

1. Deskripsi Wilayah Kabupaten Mamuju Utara

Secara geografis Kabupaten Mamuju Utara terletak pada koordinat antara 3o 39’ sampai 4o 16’ Lintang Selatan dan 119o 53’ sampai 120o 27’ Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Mamuju c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar

Mamuju Utara adalah salah satu daerah tingkat II di provinsi Sulawesi Barat, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Pasangkayu. Kabupaten Mamuju Utara merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Mamuju yang terletak 719 km dari Makassar, ibukota provinsi Sulawesi Selatan. Kota Mamuju Utara merupakan gabungan dari kecamatan Pasangkayu bersama kecamatan Sarudu, Baras dan Bambalamotu yang sebelumnya pernah menjadi bagian dari Kabupaten Mamuju sebelum dimekarkan pada tahun 2001.jumlah Kecamatan kini bertambah menjadi 12, yaitu dengan memekarkan kecamatan induk masing-masing, Kecamatan Pasangkayu dimekarkan menjadi Kecamatan Pedonggadan Kecamatan Tikke Raya, Kecamatan Sarudu ditambah Kecamatan Dapurang dan Duripoku, Kecamatan Baras bertambah dengan Kecamatan Bulu Taba dan Kecamatan

Lariang, Kecamatan Bambalamotu ditambah dengan Kecamatan Bambaira dan Kecamatan Sarjo.

a. Luas Wilayah Kota Pasangkayu.

luas wilayah kota pasangkayu 304.375 Ha. secara administrasi pemerintahan pada tahun 2007 terbagi atas 11 kecamatan, terdiri dari 63 desa. Batas Wilayah Administrasi, Kabupaten Mamuju Utara dengan ibu kota Pasangkayu termasuk kabupaten termuda dan terletak di bagian Utara Sulawesi Barat yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Mamuju.Terletak ±719 km dari ibu kota Makassar Sulawesi Selatan dan ±276 km dari ibu kota Mamuju Sulawesi Barat. Sedangkan dari Palu ibu kota Sulawesi Tengah dengan jarak ±130 km dengan waktu tempuh sekitar 3 jam. Dari Sektor perkebunan produksi tanaman perkebunan di Kabupaten Mamuju Utara sangat potensil dengan komoditas kelapa sawit dengan luas areal sekitar 15.000 ha. Disamping itu juga memiliki lahan perkebunan kakao sekitar 16.000 hektar, sedangkan cengkeh sekitar 145 hektar dan kelapa dalam dengan luas arel sekitar 4.100 hektar. tenaga kerja yang terserap pada perkebunan ini sedikitnya 4.200 petani, dari 4.158 pohon yang berproduksi dihasilkan 4.794 ton kelapa dalam. Daerah pemasarannya adalah Surabaya. Kelapa dikirim ke Provinsi Jawa Timur melalui pelabuhan rakyat di Sarudu. Mamuju Utara memiliki sekitar 4.100 ha lahan perkebunan rakyat kelapa dalam. Tenaga kerja yang terserap ke perkebunan ini sedikitnya 4.200 petani. Dari 4.158 pohon yang berproduksi, dihasilkan 4.794 ton kelapa dalam. Daerah pemasarannya adalah Surabaya. Kelapa dalam dikirim ke ibukota Provinsi Jawa Timur itu melalui pelabuhan rakyat seradu. Dari sektor kehutanan Kabupaten mamuju memiliki

kawasan hutan yang cukup luas, dengan aneka jenis kayu dan rotan di dalamnya.

Dari data tahun 2003 memiliki hutan lindung berdasarkan TGHK seluas 495,94 hektar, RTRWP 588.374 ha, hasil paduserasi 436.601 ha. Hutan produksiterbatas (HPT) berdasarkan TGHK 203.812 ha, RTRWP sekitar 82.494 ha, hasil paduserasi 258.570 ha. Hutan Produksi (HP) berdasarkan TGHK 45.687 ha, RTRWP 23.906 ha, hasil paduserasi 61.600 ha. Sedangkan untukHutan Produksi Konservasi (HPK) berdasarkan TGHK 99,736 ha, RTRWP 184.187 ha, hasil paduserasi 78.443 haShare2

2. Profil Kantor Pertanian, Tanaman Pangan Dan Peternakan pasangkayu a. Visi dan misi kantor Pertanian, Tanaman Pangan Dan Peternakan

1. Visi kantor Pertanian, Tanaman Pangan Dan Peternakan.

“Terwujudnya pertanian dan peternakan yang produktif,berkelanjutan yang berbasis pengembangan kawasan komoditas unggulan dan terintegrasi”

b. Misi kantor Pertanian, Tanaman Pangan Dan Peternakan.

1. Memetakan dan menetapkan kawasan-kawasan pengembangan komoditas ungulan pertanian

2. Memetakan dan menetapkan sentra-sentra pengembangan ternak 3. Menyediakan infrastruktur pertanian dan peternakan

4. Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil pertanian 5. Meningkatkan populasi dan produksi ternak serta hasil ikutannya 6. Meningkatkan luas areal tanaman pangan, hortikultura dan peternakan 7. Menyediakan dan meningkatkan akses petani terhadap sarana produksi

8. Mengupayakan penanggulangan dan penanganan serangan penyakit tanaman dan ternak

9. Mengembangkan penerapan teknologi pertanian dan peternakan tepat guna 10. Meningkatkan kegiatan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

11. Meningkatkan pemasaran hasil pertanian dan peternakan

12. Memfasilitasi petani / kelompok tani terhadap akses permodalan dan investasi

13. Penataan dan pembinaan kelembagaan serta peningkatan sumber daya manusia petani

14. Meningkatkan kinerja instansi melalui peningkatan pelayanan, sdm, koordinasi dan kerjasama antar lembaga.

c. Kedudukan, tugas dan fungsi kantor Pertanian, Tanaman Pangan Dan Peternakan.

1. Kedudukan kantor Pertanian, Tanaman Pangan Dan Peternakan.

Kantor Pertanian, Tanaman Pangan Dan Peternakan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas pokok kantor Pertanian, Tanaman Pangan Dan Peternakan.

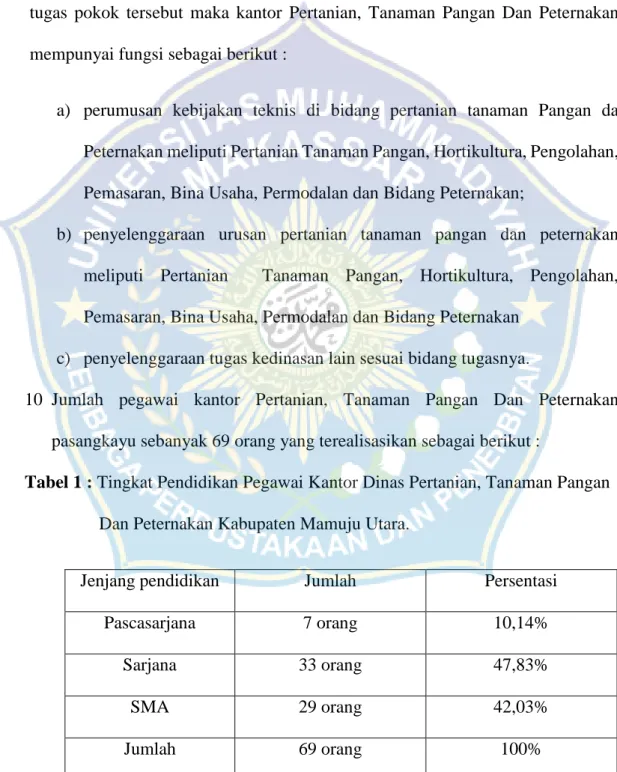

Dinas dipimpin oleh kepala dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan di bidang Pertanian Tanaman Pangan, bidang Hortikultura, bidang Pengolahan dan Pemasaran Bina Usaha dan