7 BAB II

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan sebagai perbandingan serta acuan. Selain itu, untuk menghindari kesamaan dengan penelitian ini. Pertama penelitian yang dilakukan Renta Yustie (2017) yang berjudul analisis pengaruh indeks pembangunan manusia dan tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur di tahun 2017 dengan menggunakan metode analisis data panel. Hasil dari penelitian ini bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan (Yustie, 2017).

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Riana Puji Lestari yang berjudul analisis pengaruh indeks pembangunan manusia, pengangguran dan produk domestik regional bruto terhadap tingkat kemiskinan di provinsi lampung dalam perspektif ekonomi islam pada tahun 2011-2015. Dilihat dari penelitian ini bahwa IPM berpengaruh signifikan negative terhadap kemiskinan, pengangguran berpegaruh signifikan negative terhadap kemiskinan dan PDRB berpengaruh signifikan negative terhadap kemiskinan (Lestari, 2017).

Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Izza Rossalia berjudul amalisis pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM), pengangguran dan zakat terhadap kemiskinan di pulau Jawa tahun 2012-2017. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data panel. Hasil dari penelitian ini bahwasanya indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan negative terhadap kemiskinan (Rossalia, 2019).

Selanjutnya penilitian yang dilakukan oleh Novi Al Kurniyani dalam penelitiannya yang berjudul hubungan infrastruktur dengan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2013. Dilihat dari penelitian ini bahwa pengaruh infrastruktur pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan (Kurniyani, 2016).

Selanjutnya penilitian yang dilakukan oleh Mugiyono (2019) berjudul analisis pengaruh ketersediaan infrastruktur terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2012-2016. Dilihat dari penelitian ini bahwa infrastruktur pendidikan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan dan infrastruktur listrik tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan (Mugiyono, 2019).

Selanjutnya penilitian yang dilakukan oleh Sodik Dwi Purnomo, Minadi Wijaya, Heri Setiawan (2021) dalam penelitiannya yang berjudul infrastruktur dan kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini bahwa infrastruktur pendidikan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan (Purnomo, Wijaya, & Setiawan, 2021).

Selanjutnya penilitian yang dilakukan oleh Shiffa Fardila dan Raja Masbar (2020) dalam penelitiannya yang berjudul analisis pengaruh infrastruktur jalan, listrik, sekolah, dan PDRB terhadap kemiskinan di Aceh.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa infrastruktur listrik tidak berpengaruh terhadap kemiskinan dan infrastruktur sekolah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan (Fardilla & Masbar, 2020).

Selanjutnya penilitian yang dilakukan oleh Giyanti Sary Hidayah (2021) dalam penelitiannya yang berjudul analisis pengaruh pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa infrastruktur pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan (Hidayah, 2021).

Selanjutnya penilitian yang dilakukan oleh Restu Khairunnisa (2020) dalam penelitiannya yang berjudul analisis pengaruh ketimpangan pendapatan dan infrastruktur terhadap pengurangan kemiskinan di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa infrastruktur listrik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan (Khairunnisa, 2020).

B. Teori dan Kajian Pustaka

1. Indek pembangunan manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup.

IPM menggambarkan beberapa komponen, yaitu capaian umur panjang dan sehat yang mewakili bidang kesehatan; angka melek huruf, partisipasi sekolah dan rata-rata lamanya bersekolah mengukur kinerja pembangunan bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita (BPS, Badan Pusat Statistik, 2019).

Sebagaimana dikutip dari UNDP sejumlah premis penting dalam pembangunan manusia adalah ((UNDP), 1995):

1.1 Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian.

1.2 Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu konsep pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara keseluruhan, dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja.

1.3 Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga dalam upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal.

1.4 Pembangunan manusia didukung oleh empat pilar pokok, yaitu:

produktifitas, pemerataan, kesinambingan, dan pemberdayaan.

1.5 Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

Menurut United Nations Development Programme (UNDP), dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdapat tiga indikator komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam

pembangunan manusia, yaitu: lama hidup, yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir; pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama bersekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas;

standar hidup yang diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan menjadi paritas daya beli. Nilai indeks ini berkisar antara 0- 100. Pengertian IPM yang dikeluarkan oleh UNDP yang menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Indeks (HDI) merupakan salah satu pendekatan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia. IPM ini mulai digunakan oleh UNDP sejak tahun 1990 untuk mengukur upaya pencapaian pembangunan manusia suatu negara ((UNDP), 1995).

2. Infrastruktur

Infrastruktur adalah fasilitas yang memungkinkan adanya kegiatan ekonomi dan pasar, seperti jaringan transportasi, komunikasi dan distribusi, utilitas air, saluran air, dan sistem persediaan energi (Todaro, Pembangunan Ekonomi, 2011). Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Infrastruktur fisik merupakan kebutuhan dasar yang diperlukan seperti jalan, jalur kereta api, jembatan, kelistrikan, telekomunikasi, pengairan/ irigasi, dan bandar udara yang bertujuan untuk menunjang jalanya perekonomian. Dengan tersediannya infrastruktur fisik secara memadai, akan mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat, distribusi aliran produksi barang dan jasa (Susantono, 2012:194).

Dalam World Bank Report infrastruktur dibagi menjadi 3 golongan yaitu: (World Bank, 1994)

2.1 Infrastruktur Ekonomi, merupakan aset fisik dalam menyediakan jasa dan digunakan dalam produksi dan konsumsi final meliputi public utility (telekomunikasi, airminum, sanitasi, dan gas), public work (jalan, bendungan, saluran irigasi dan lapangan terbang)

2.2 infrastruktur sosial yang merupakan asset yang mendukung kesehatan (rumahsakit, pusat kesehatan), serta untuk rekreasi (taman, museum, dan lain-lain)

2.3 infrastruktur administrasi/ institusi yang meliputi penegakan hukum, control administrasi dan koordinasi, serta kebudayaan.

Pemerintah melalui peraturan presiden No. 42 tahun 2005 tentang komite percepatan penyediaan infrastruktur, menjelaskan beberapa jenis infrastruktur yang penyediaanya diatur pemerintah yaitu infrastruktur transportasi, infrastruktur jalan, infrastruktur pengairan, infrastruktur air minum dan sanitasi, infrastruktur telematika, infrastrktur keteaga kelistrikan, dan infrastruktur pengangkutan minyak dan gas bumi.

Selain itu ada yang membagi infrastruktur menjadi infrastruktur dasar dan pelengkap

2.1 Infrastruktur dasar (basic infrastructure) meliputi sektor-sektor yang mempunyai karakteristik publik dan kepentingan yang mendasar untuk sektor perekonomian lainnya, tidak dapat diperjualbelikan dan tidak dapat dipisah-pisahkan baik secara teknis maupun spasial. Contohnya jalan raya, kereta api, kanal, pelabuhan, drainase, bendungan, dan sebagainnya.

2.2 Infrastruktur pelengkap (complementary infrastructure) seperti gas, listrik, telepon, dan pengadaan air minum.

Untuk menghitung data indeks infrastruktur pendidikan menggunakan rumus angka indeks relative sederhana sebagai berikut (Hamzah, Awaluddin, & Maimunah, 2016):

𝐼𝐼𝑃 =𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑒𝑘𝑜𝑙𝑎ℎ𝑡 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑒𝑘𝑜𝑙𝑎ℎ0×100 Keterangan :

IIP = Indeks Infrastruktur Pendidikan t = Jumlah sekolah tahun hitung 0 = Jumlah sekolah tahun dasar

3. Kemiskinan

Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Semua ukuran kemiskinan dipertimbangkan bedasarkan pada norma tertentu. Pilihan norma tersebut sangat penting terutama dalam hal pengukuran kemiskinan yang didasarkan konsumsi.

Garis kemiskinan yang didasarkan konsumsi (comsumtion-based poverty line) terdiri dari dua elemen, yaitu : (1) pengeluaran yang diperlukan untuk membeli standar gizi minimum dan kebutuhan mendasar lainnya; dan (2) jumlah kebutuhan lain yang sangat bervariasi, yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Cara paling sederhana untuk mengukur jumlah kemiskinan adalah dengan menghitung jumlah orang miskin sebagai proporsi dari populasi (Kuncoro, Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah dan Kebijakan, 2003).

Sementara mengukur kemiskinan harus menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan (BPS, Badan Pusat Statistik, 2019).

Kemiskinan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu: (Arsyad, Ekonomi Pembangunan, 2010)

3.1 Kemiskinan Absolut

Kemiskinan secara absolut ditentukan bedasarkan tingkat pendapatan masyarakat untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum. Apabila dia tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok minimum dengan pendapatan yang diterimanya maka dia dikatakan miskin.

3.2 Kemiskinan Relatif

Kemiskinan ini disebabkan oleh ketimpangan distribusi pendapatan. Beberapa pakar berpendapat bahwa meskipun pendapatan seseorang sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum, namun ternyata pendapatan orang tersebut masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan masyarakat sekitarnya, maka orang tersebut masih berada dalam kategori miskin.

Ada beberapa penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi.

Pertama, secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitas rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal (Sharp, et.al 1996:173-191) dalam (Kuncoro, Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah dan Kebijakan, 2003)

Ketiga penyebab kemiskinan bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan. Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal mengakibatkan rendahnya produktifitas. Rendahnya produktifitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima.

Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya akan berputar. Oleh karena itu, setiap upaya untuk mengatasi kemiskinan diharapkan dapat memotong lingkaran dan perangkap kemiskinan ini (Kuncoro, Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah dan Kebijakan, 2003). Berikut gambar 2.1 Lingkaran setan kemiskinan Versi Nurkse:

Gambar 2.1

Bagan Lingkaran Kemiskinan

Sumber: Nurkse (1953)

C. Hubungan Antara Variabel

1. Hubungan Indeks Pembangunan Manusia dengan Kemiskinan

Indeks pembangunan manusia memuat tiga dimensi penting dalam pembangunan yaitu dengan aspek pemenuhan kebutuhan akan hidup panjang umur (longevity), dan hidup sehat (healthy life), untuk mendapatkan pengetahuan (knowledge) dan mempunyai akses kepada sumber daya yang bisa memenuhi standar hidup. Artinya tiga dimensi penting dalam pembangunan manusia tersebut sangat berpengaruh terhadap kemiskinan (Mulyaningsih, 2008).

Indeks pembangunan manusia mempunyai pengaruh dalam penurunan jumlah penduduk miskin. Indeks pembangunan manusia memiliki indkator komposit dalam perhitungannya antara lain angka harapan hidup, angka melek huruf, dan konsumsi per kapita.

Peningkatan pada sektor kesehatan dan pendidikan serta pendapatan per kapita memberikan kontribusi bagi pembangunan manusia,

sehingga semakin tinggi kualitas manusia pada suatu daerah akan mengurangi jumlah penduduk miskin di daerah (Napitupulu, 2007).

2. Hubungan Infrastruktur Pendidikan dengan Kemiskinan

Masyarakat yang berpendidikan baik dapat membantu memahami dan meningkatkan masalah ekonomi serta mampu menciptakan sumber daya manusia yang dapat bersaing lebih luas untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dengan pengetahuan yang dimiliki (Made & Sudarsana, 2014).

Kemiskinan selalu dikaitkan dengan ketidakmampuan dalam mencapai pendidikan tinggi, sebab hal ini berkaitan dengan mahalnya biaya pendidikan, walaupun pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan untuk membebaskan uang SPP ditingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA), namun komponen biaya pendidikan lain harus dikeluarkan masih cukup tinggi, seperti uang buku dan seragam sekolah. (Suahasil, 2007).

3. Hubungan Infrastruktur Listrik dengan Kemiskinan

Ketersediaan jalan, lalu lintas, sanitasi, komunikasi, dan infrastruktur listrik sangat dibutuhkan dalam proses menurunkan kemiskinan. Dalam hal ini pembangunan ekonomi negara karena sektor infrastruktur merupakan salah satu dasar dari proses pembangunan. Ketersediaan infrastruktur terkait erat dengan tingkat pembangunan daerah yang ditandai oleh pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan sosial (Chatterjee & Turnovsky, 2012).

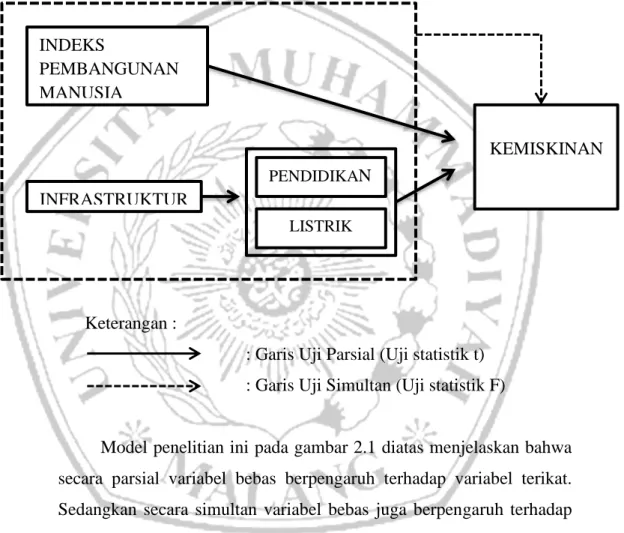

D. Perumusan Hipotesis 1. Kerangka Pikir

Bedasarkan uraian mengenai latar belakang dan juga tinjauan pustaka dan peneliti terdahulu, maka diilustrasikan kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2.2 Kerangka Teoritis

Keterangan :

: Garis Uji Parsial (Uji statistik t) : Garis Uji Simultan (Uji statistik F)

Model penelitian ini pada gambar 2.1 diatas menjelaskan bahwa secara parsial variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat.

Sedangkan secara simultan variabel bebas juga berpengaruh terhadap variabel terikat.

2. Rumusan Hipotesis

Bedasarkan tujuan penelitian serta kerangka pikir terhadap rumusan masalah penelitian, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

INDEKS

PEMBANGUNAN MANUSIA

PENDIDIKAN LISTRIK

KEMISKINAN INFRASTRUKTUR

H1: Diduga indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015- 2019

H2: Diduga infrastruktur pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015- 2019

H3: Diduga infrastruktur listrik berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019