PENDAHULUAN

Leukemia akut adalah suatu kelainan maligna klonal yang dapat mengenai semua golongan umur dengan rata-rata insidensi 4-7 jiwa dalam 100.000 orang. Leukemia didefinisikan sebagai suatu grup penyakit keganasan yaitu terjadinya abnormalitas genetik pada sel-sel hematopoetik dan menyebabkan proliferasi klonal sel - sel tersebut. Pada leukemia terjadi gangguan dalam pengaturan sel leukosit. Leukosit dalam darah berproliferasi secara tidak teratur dan tidak terkendali dan fungsinyapun menjadi tidak normal. Oleh karena proses tersebut fungsi - fungsi lain dari sel darah normal juga terganggu. Gambaran khasnya berupa akumulasi sel blast immatur di sum - sum tulang. Hal ini menyebabkan kegagalan sum - sum tulang yang ditunjukkan dengan terjadinya sitopenia darah tepi dan adanya sel - sel blast di sirkulasi. Infiltrasi pada berbagai organ juga merupakan gambaran pada leukemia. 1,2,3

Leukemia merupakan keganasan terbanyak pada anak, diperkirakan 41 % dari semua keganasan yang terjadi pada anak berusia kurang dari 15 tahun. Pada tahun 2000, sekitar 3.600 anak didiagnosis leukemia di Amerika Serikat dan insidensinya 4,1 kasus baru setiap 100.000 anak berusia kurang dari 15 tahun. Di negara berkembang, 83 % leukemia limfoblastik akut (LLA). 17 % leukemia mieloblastik akut (LMA) lebih tinggi pada anak kulit putih dibandingkan kulit hitam. Di Asia kejadian leukemia pada anak lebih tinggi dari pada anak kulit putih. Di Jepang mencapai 4 per 100.000 anak dan diperkirakan tiap tahun terjadi 1000 kasus baru. Sedangkan di Jakarta, pada tahun 1994 insidensinya mencapai

2,76 per 100.000 anak usia 1 - 4 tahun. Pada tahun 1996 didapatkan 5 - 6 pasien leukemia baru setiap bulan di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta, sementara itu di RSU Dr. Soetomo sepanjang tahun 2002 dijumpai 70 tahun kasus leukemia baru. Rasio laki - laki dan perempuan adalah 1,15 pada LLA dan mendekati 1 untuk LMA. Saudara kandung dari pasien LLA mempunyai risiko empat kali lebih besar untuk berkembang menjadi LLA, sedangkan kembar monozigot mempunyai resiko 20 % untuk berkembang menjadi LLA. 4

Leukemia akut dibagi menjadi acute lymphoblastic leukaemia (ALL), dengan terjadinya proliferasi abnormal sel progenitor lymphoid (limfosit immature) dan acute myeloid leukaemia (AML), meliputi myeloid (neutrofil, eosinofil, monosit, basofil, megakariosit dan lain - lain). Perbedaan kedua leukemia akut tersebut didasarkan atas morfologi, sitokimia, imunologi dan sitogenetik dan yang paling penting adalah perbedaan dalam terapi dan prognosisnya. 2

Leukemia limfoblastik akut (LLA) merupakan penyakit neoplasma yang dihasilkan mutasi somatik pada sel progenitor limfoid tunggal pada satu dari beberapa tingkatan perkembangan. Relapsnya LLA merupakan ancaman seumur hidup bagi penderita LLA. Didapatkan 68 % pada anak penderita LLA usia 0 - 14 tahun memiliki 5 - year survival antara tahun 1978 sampai 1986, sedangkan pada tahun 1986 sampai 1992 meningkat menjadi 79 % dan kembali meningkat sebanyak 10 % pada tahun 1983 sampai 1985. Walaupun telah terdapat peningkatan terhadap terapi LLA pada anak, kejadian relaps LLA merupakan faktor utama yang berkontribusi terhadap morbiditas dan mortalitas pada anak

yang mengalami kelainan ini. Pada penelitian terhadap 3712 anak penderita LLA pada tahun 1883 sampai 1989, didapatkan 1144 anak (84 %) mengalami relaps pada satu tempat atau lebih. Sum-sum tulang, sistem saraf pusat dan testis merupakan daerah relaps yang paling sering terjadi, sedangkan daerah - daerah lain yang jarang adalah untuk terjadinya relaps adalah limfonodi, mata dan tulang. 5,6,7

Berikut ini akan dilaporkan sebuah kasus leukemia limfoblastik akut relaps SSP pada anak laki - laki berusia 2 tahun 8 bulan yang datang dan dirawat di bagian anak RSUD Ulin Banjarmasin.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi

Leukemia limfoblastik akut (LLA) merupakan penyakit neoplasma yang dihasilkan mutasi somatik pada sel progenitor limfoid tunggal pada satu dari beberapa tingkatan perkembangan. LLA merupakan penyakit keganasan yang berasal dari progenitor limfosit B atau limfosit T tunggal yang proliferasi dan akumulasi sel - sel blastnya di sum-sum tulang menyebabkan supresi hematopoesis yaitu anemia, trombositopenia dan neutropenia. Lebih dari 80 % kasus sel - sel ganas berasal dari limfosit B dan sisanya merupakan leukemia sel T. Akumulasi ekstramedular limfoblast dapat terjadi di berbagai tempat, terutama meninges, gonad, timus, liver, limpa ataupun limfonodi. 4,5

B. Etiologi

Penyebab leukemia masih belum diketahui, namun predisposisi genetik maupun faktor - faktor lingkungan kelihatannya memainkan peranan. Jarang ditemukan leukimia familial, tetapi kelihatannya terdapat insidensi leukimia lebih tinggi dari saudara kandung anak - anak yang terserang, dengan insidensi meningkat sampai 20 % pada anak kembar monozigot (identik). Individu dengan sindrom down, mempunyai insiden leukimia yang meningkat dua puluh kali lipat. 2,3

Studi faktor lingkungan difokuskan pada paparan in utero dan pasca natal. Moskow melakukan studi kasus kelola pada 204 pasien dengan paparan maternal terhadap pestisida dan produk minyak bumi. Terdapat peningkatan risiko

leukemia pada keturunannya. Penggunaan marijuana maternal juga menunjukkan hubungan yang signifikan.Radiasi dosis tinggi merupakan leukemogenik, seperti dilaporkan di Hiroshima dan Nagasaki sesudah ledakan bom atom. Meskipun demikian, paparan radiasi dosis tinggi in utero tidak mengarah pada peningkatan insiden leukemia, demikan juga halnya dengan radiasi dosis rendah. Namun hal ini masih merupakan perdebatan. 4,5,6

Hipotesis yang menarik saat ini mengenai etiologi leukemia pada anak - anak adalah peranan infeksi virus dan atau bakteri seperti disebutkan Greaves (Greaves, Alexander 1993). Ia mempercayai ada 2 langkah mutasi pada sistem imun. Pertama selama kehamilan atau awal masa bayi dan kedua selama tahun pertama kehidupan sebagai konsekuensi dari respon terhadap infeksi pada umumnya. 5,6

Beberapa kondisi perinatal merupakan risiko terjadinya leukemia pada anak, seperti yang dilaporkan oleh Cnattingius (1995). Faktor-faktor tersebut adalah penyakit ginjal pada ibu, penggunaan suplemen oksigen, asfiksia, berat badan lahir > 4500 gram dan hipertensi saat hamil. Sedangkan Shu dkk (1996) melaporkan bahwa ibu hamil yang mengkonsumsi alkohol meningkatkan risiko terjadinya leukemia pada bayi, terutama LMA. 5

C. Patofisiologi dan Klasifikasi Morfologik

Kelainan yang menjadi ciri khas sel leukemia diantaranya termasuk asal mula ”gugus” sel (clonal), kelainan proliferasi, kelainan sitogenetik dan morfologi, kegagalan diferensiasi, petanda sel dan perbedaan biokimia terhadap sel normal. Terdapat bukti kuat bahwa leukemia akut dimulai dari sel tunggal

yang berproliferasi secara klonal sampai mencapai sejumlah populasi sel yang dapat terdeteksi. Walaupun penyebab dari leukemia pada manusia belum diketahui secara pasti, tetapi pada penelitian mengenai proses leukemogenesis pada binatang percobaan ditemukan bahwa penyebabnya (agent) mempunyai kemampuan melakukan modifikasi nukleus DNA dan kemampuan ini meningkat bila terdapat suatu kondisi genetik tertentu seperti translokasi, amplifikasi, dan mutasi onkogen seluler. Pengamatan ini menguatkan anggapan bahwa leukemia dimulai dari suatu mutasi somatik yang mengakibatkan terbentuknya gugus (clone) abnormal. 7,8,9

Penelitian yang dilakukan pada leukimia limfoblastik akut menunjukan bahwa sebagian besar LLA mempunyai homogenitas pada fenotip permukaan sel blas dari setiap pasien. Hal ini memberi dugaan bahwa populasi leukimia itu berasal dari sel tunggal. Oleh karena homogenitas itu maka dibuat klasifikasi LLA secara morfologik untuk lebih memudahkan pemakaiannya dalam klinik, sebagai berikut : 7,8

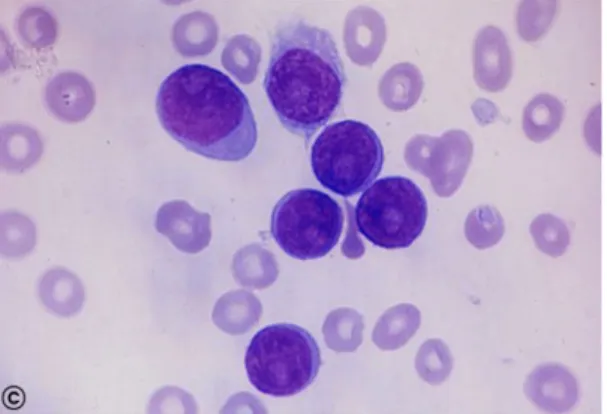

a. L-1 terdiri dari sel-sel limpoblas kecil serupa dengan kromatin homogen, anak inti umumnya tidak tampak dan sitoplasma sempit.

b. L-2 pada jenis ini sel limfoblas lebih besar tetapi ukurannya bervariasi, kromatin lebih kasar dengan satu atau lebih anak inti.

Gambar 2. ALL tipe L2

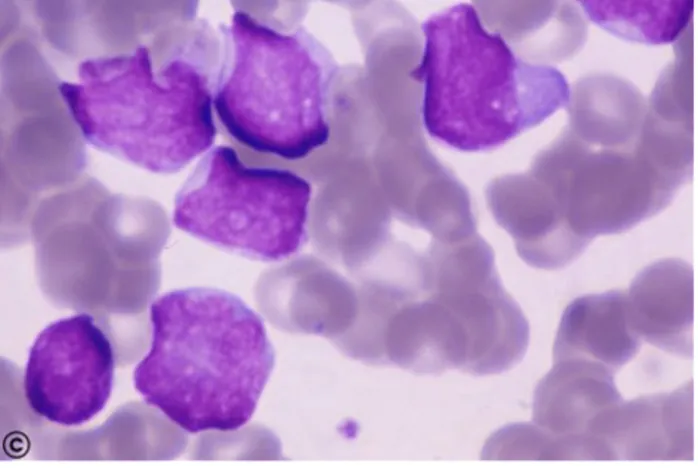

c. L-3 terdiri dari sel limfoblas besar, homogen dengan kromatin berbercak, banyak ditemukan anak inti serta sitoplasma yang basofilik dan bervakuolisasi.

Gambar 3. ALL tipe L3

Akibat terbentuknya populasi sel leukemia yang makin lama makin banyak serta akibat infiltrasi sel leukemia ke dalam organ tubuh akan menimbulkan dampak yang buruk bagi produksi sel normal dan bagi fisiologi tubuh. Kegagalan hematopoesis normal merupakan akibat yang besar pada

patofisiologi leukemia akut, walaupun demikian patogenesisnya masih sangat sedikit diketahui.Kematian pada pasien leukemia akut pada umumnya diakibatkan penekanan sum - sum tulang yang cepat dan hebat, akan tetapi dapat pula disebabkan oleh infiltrasi sel leukemia tersebut ke organ tubuh pasien. 5,6

D. Manifestasi Klinis

Gejala yang khas adalah pucat, panas dan perdarahan disertai splenomegali dan kadang - kadang hepatomegali dan limfodenopatia. Penderita yang menunjukan gejala klinis lengkap seperti tersebut di atas, secara klinis dapat didiagnosa leukemia. Pucat dapat terjadi mendadak, sehingga bila pada seorang anak terdapat pucat mendadak dan sebab terjadinya sukar diterangkan, waspadalah terhadap leukemia. Perdarahan dapat berupa ekimosis, petikie, epistaksis, perdarah gusi dan sebagainya. Pada stadium permulaan mungkin tidak terdapat splenomegali. 2,5

Gejala yang tidak khas adalah sakit sendi atau sakit tulang yang dapat disalahtafsirkan sebagai penyakit rematik. Gejala lain dapat timbul sebagai akibat infiltrasi sel leukemia pada alat tubuh, seperti lesi purpura pada kulit, efusi pleura, kejang pada leukimia serebral dan sebagainya. 5

E. Diagnosis

Gejala klinis dan pemeriksaan darah lengkap dapat dipakai untuk menegakkan diagnosis leukemia. Namun untuk memastikannya harus dilakukan pemeriksaan aspirasi sumsum tulang, dan dilengkapi dengan pemeriksaan radiografi dada, cairan serebrospinal, dan beberapa pemeriksaan penunjang

lainnya. Cara ini dapat mendiagnosis sekitar 90 % kasus, sedangkan sisanya memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, yaitu sitokimia, imunologi, sitogenetika, dan biologi molekuler. 2,5,6

Pada pemeriksaan darah lengkap terdapat anemia, kelainan jumlah hitung jenis leukosit dan trombositopenia juga bisa terdapat eosinofilia reaktif. Pada pemeriksaan apus darah tepi didapatkan sel - sel blas. Berdasarkan protokol WK -ALL dan protokol Nasional (protokol Jakarta), pasien LLA dimasukkan dalam kategori resiko tinggi bila jumlah leukosit > 50.000 il, ada massa mediastinum, ditemukan leukemia susunan saraf pusat (SSP) serta jumlah sel blas total setelah 1 minggu diterapi dengan deksametason lebih dari 1000 /mm3. Massa mediastinum tampak pada radiografi dada. Untuk menentukan adanya leukemia SSP harus dilakukan aspirasi cairan serebrospinal (pungsi lumbal) dan dilakukan pemeriksaan sitologi. 3,4,5

Di negara berkembang, diagnosis harus dipastikan dengan aspirasi sumsum tulang (BMA) secara morfologis, imunofenotip dan karakter genetik. Leukemia dapat menjadi kasus gawat darurat dengan komplikasi infeksi, perdarahan atau disfungsi organ yang terjadi sebagai akibat leukostasis. 5,6

F. Terapi

Penanganan leukemia meliputi kuratif dan suportif. Penanganan suportif meliputi pengobatan penyakit lain yang menyertai leukemia dan pengobatan komplikasi antara lain berupa pemberian transfusi darah/trombosit, pemberian antibiotik, pemberian obat untuk meningkatkan granulosit, obat anti jamur, pemberian nutrisi yang baik dan pendekatan aspek psikososial. Terapi kuratif atau

spesifik bertujuan untuk menyembuhkan leukemianya berupa kemoterapi yang meliputi induksi remisi, profilaksis susunan saraf pusat dan rumatan. 3

Klasifikasi risiko normal atau risiko tinggi, menentukan protokol kemoterapi. Saat ini di Indonesia sudah ada 2 protokol pengobatan yang lazim digunakan untuk pasien ALL yaitu protokol Nasional (Jakarta) dan protokol WK -ALL 2000.Klasifikasi risiko pada ALL didasarkan pada faktor prognostik. 3,4,9 a. Terapi Induksi Remisi 3,4,9

Tujuan dari terapi induksi remisi adalah mencapai remisi komplit hematologik (haematologic complete remission/CR), yaitu eradikasi sel leukemia yang dapat dideteksi secara morfologi dalam darah dan sum - sum tulang dan kembalinya hematopoesis normal. Keadaan ini didefinisikan sebagai jumlah sel blas yang < 5 % dalam sumsum tulang dan bentuk eritroid, mieloid dan elemen megakariotik normal, remisi komplit juga meliputi hitung darah tepi yang normal, tidak ada blas, jumlah granulosit 1500 /ul, trombosit > 100.000 dan Hb ≥ 10 g/dl. Selain itu, pada cairan serebrospinal harus bebas dari blas dan organomegali menjadi hilang.

Terapi induksi berlangsung selama 4 - 6 minggu dengan dasar 3 - 4 obat yang berbeda (dexamethason, vinkristin, L-aspaginase, dan atau antrasiklin). Kemungkinan hasil yang dapat dicapai adalah remisi komplit, remisi partial, atau gagal.

Terapi utama induksi remisi adalah prednison dan vinkristin, namun biasanya terdiri dari prednison, vinkristin dan antrasiklin (pada umumnya daunorubisin) dan L-asparaginase. Tambahan obat seperti siklofosfamid,

sitarabin dosis konvensional atau tinggi, merkaptopurin dapat diberikan pada beberapa regimen.

Terapi dengan prednison dan vinkristin menghasilkan CR pada sekitar 50% pasien ALL denovo. Penambahan antrasiklin memperbaiki CR menjadi 70-85 %. Daunorubisin biasanya diberikan seminggu sekali, tetapi beberapa penelitian memberikan dosis intensifikasi (30 – 60 mg/m2 2 - 3 hari). Dosis intensifikasi berhubungan dengan mortalitas yang tinggi, sehingga diperlukan terapi supportif intensif dan pemberian faktor pertumbuhan (granulocyte

colony - stimulating factor/GSCF). GSCF tidak memperbaiki CR tapi

mempersingkat lama neutropenia 5 - 6 hari dan menurunkan insiden infeksi. b. Terapi Intensifikasi atau Konsolidasi 3,4,9

Setelah tercapai remisi komplit, segera dilakukan terapi intensifikasi (early intensification) yang bertujuan mengeliminasi sel leukemia residual untuk mencegah relaps dan juga timbulnya sel yang resisten obat. Terapi ini juga dilakukan 6 bulan kemudian (late intensification). Studi Cancer and

Leukemia Group B menunjukkan durasi remisi dan kelangsungan hidup yang

lebih baik pada pasien ALL yang mencapai remisi dan mendapat 2 kali terapi intensifikasi (early dan late intensification) daripada pasien yang tidak mendapat terapi intensifikasi. Berbagai dosis mielosupresi dari obat yang berbeda diberikan

c. Profilaksis SSP 3,4,9

Profilaksis SSP sangat penting dalam terapi ALL. Sekitar 50 – 75 % pasien ALL yang tidak mendapat terapi profilaksis ini akan mengalami relaps

pada SSP. Profilaksis SSP dapat terjadi dari kombinasi kemoterapi intratekal, radiasi kranial dan pemberian sistemik obat yang mempunyai bioavaliabilitas SSP yang tinggi seperti metotreksat dan sitarabin dosis tinggi. Pemberian ketiga kombinasi terapi ini ternyata tidak memberikan hasil yang superior, sedangkan kemoterapi intratekal saja atau kemoterapi sistemik dosis tinggi saja tidak memberikan proteksi SSP yang baik. Kemoterapi intratekal dengan radiasi kranial (antara 1800 - 2400 gGy) memberikan angka relaps SSP yang sama dengan kemoterapi intratekal ditambah dengan kemoterapi sistemik dosis tinggi tanpa radiasi kranial yaitu antara 0 - 11%.

d. Pemeliharaan Jangka Panjang 3,4,9

Terapi ini terdiri dari 6-merkaptopurin tiap hari dan metotreksat seminggu sekali selama 2-3 tahun. Pada ALL anak terapi ini memperpanjang disease -

free survivle, sedangkan pada dewasa angka relaps tetap tinggi.

Lamanya terapi rumatan ini pada kebanyakan studi adalah 2 - 2 ½ tahun dan tidak ada keuntungan jika perawatan sampai 3 tahun. Dosis sitostatika secara individual dipantau dengan melihat leukosit dan atau monitor konsentrasi obat selama terapi rumatan

Infeksi sekunder dihindarkan (bila mungkin penderita diisolasi dalam kamar yang suci hama). Imunoterapi, merupakan cara pengobatan yang terbaru. Setelah tercapai remisi dan jumlah sel leukimia cukup rendah (10 5 – 10 6) immunoterapi mulai diberikan. Pengobatan yang aspesifik dikerjakan dengan pemberian imunisasi BCG atau dengan Coryne bacterium dan dimaksudkan agar terbentuk antibodi yang dapat memperkuat daya tahan

tubuh. Pengobatan spesifik dikerjakan dengan penyuntikan sel leukimia yang telah diradiasi. Dengan cara ini diharapkan terbentuk antibodi yang spesifik terhadap sel leukimia, sehingga semua sel patologis akan dihancurkan sehingga diharapkan penderita leukimia dapat sembuh sempurna. 2,5

Time frame Treatment

Induction, 4 wk Vincristine 1.5 mg/m7, 14, 21 2 every week (maximum, 2 mg), days 0, Prednisone 40 mg/m2/d, days 0-28

Doxorubicin 30 mg/m2/dose, days 0 and 1

HR: randomized with/without dexrazoxane 300 mg/m2, days 0 and 1

Methotrexate 4 g/m2 (8-24 h after doxorubicin) with leucovorin rescue

Asparaginase (randomized Erwinia or E coli) 25 000 IU/m2 IM × 1 dose, day 4

IT cytarabine* × 1 dose, day 0

TIT† × 1 dose, day 16 CNS therapy, 3

wk

SR: Randomized: TIT only (see “Randomizations”) or 18-Gy hyperfractionated cranial radiation with IT

methotrexate/cytarabine

HR: 18-Gy cranial radiation (randomized hyperfractionated or daily fractions) with IT methotrexate/cytarabine

Intensification, 30

wk Every 3 wk cycles:

SR: Vincristine 2.0 mg/m2 IV day 1 (maximum, 2 mg) Prednisone 40 mg/m2/d orally, days 1-5

Methotrexate 30 mg/m2 IV or IM, days 1, 8, 15 6-MP 50 mg/m2/d orally, days 1-15

Asparaginase (randomized): Erwinia 25 000 IU/m2 IM weekly × 20 wk

Or

E coli 25 000 IU/m2 IM weekly × 20 weeks

HR: same as SR patients, except prednisone dose higher (120 mg/m2/d orally days 1-5), no methotrexate, doxorubicin 30 mg/m2 day 1 of each cycle (cumulative dose of 300 mg/m2), randomized to be given alone or with dexrazoxane 300 mg/m2/dose

Time frame Treatment Continuation,

until 24 mo CCR Every 3 week cycles:

SR: same as intensification, except no asparaginase HR: same as SR patients, except dose of prednisone (120 mg/m2/d, days 1–5)

IM indicates intramuscular: IT, intrathecal; TIT, triple intrathecal chemotherapy (methotrexate, cytarabine, hydrocortisone): IV, intravenous; 6-MP: 6-mercaptopurine.

*IT cytarabine dosed according to age.1 Patients with CNS leukemia at diagnosis (CNS-2 and

CNS-3) received twice-weekly doses of IT cytarabine until CSF was clear of blast cells on 3 consecutive examinations. †TIT dosage according to age.

Tabel 1. Terapi Dana Farber Cancer Institut ALL Consortium Protocol 95-0110

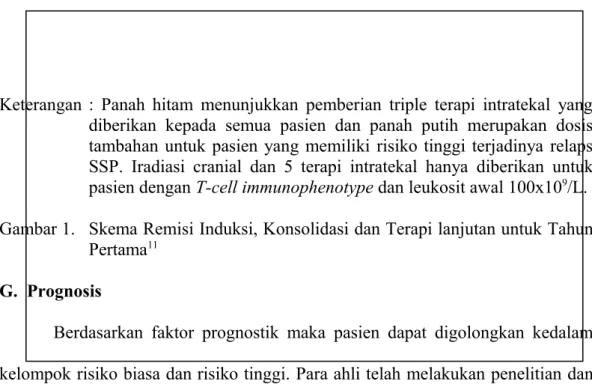

Keterangan : Panah hitam menunjukkan pemberian triple terapi intratekal yang diberikan kepada semua pasien dan panah putih merupakan dosis tambahan untuk pasien yang memiliki risiko tinggi terjadinya relaps SSP. Iradiasi cranial dan 5 terapi intratekal hanya diberikan untuk pasien dengan T-cell immunophenotype dan leukosit awal 100x109/L. Gambar 1. Skema Remisi Induksi, Konsolidasi dan Terapi lanjutan untuk Tahun

Pertama11 G. Prognosis

Berdasarkan faktor prognostik maka pasien dapat digolongkan kedalam kelompok risiko biasa dan risiko tinggi. Para ahli telah melakukan penelitian dan membuktikan faktor prognostik itu ada hubungannya dengan in vitro drug

resistance. 3

Faktor prognostik LLA : 3

1. Jumlah leukosit awal, yaitu pada saat diagnosis ALL pertama ditegakkan, mungkin merupakan faktor prognostik bermakna tinggi. Ditemukan adanya hubungan linier antara jumlah leukosit awal dan perjalanan pasien LLA pada

anak, yaitu bahwa pasien dengan jumlah leukosit > 50.000 ul mempunyai prognosis buruk.

2. Pasien dengan umur dibawah 18 bulan atau diatas 10 tahun mempunyai prognosis lebih buruk dibandingkan dengan pasien yang berusia diantara itu. Khusus untuk pasien dengan umur 1 tahun atau bayi terutama dibawah 6 bulan mempunyai prognosis paling buruk.

3. Leukimia sel B (L3 pada klasifikasi FAB) dengan antibodi ”kappa” dan ”lambda” pada permukaan blas diketahui mempunyai prognosis buruk. Dengan adanya protokol spesifik untuk sel - B, prognosisnya semakin membaik. Sel - T leukimia juga mempunayi prognosis yang jelek dan diperlakukan sebagai resiko tinggi. Dengan terapi intensif, sel - T leukemia murni tanpa faktor prognostik buruk yang lain, mempunyai prognosis yang sama dengan leukimia sel pre - B. LLA sel - T diatasi dengan protokol risiko tinggi.

4. Beberapa penelitian menunjukan bahwa anak perempuan mempunyai prognostik lebih baik daripada anak laki - laki.

5. Respon terhadap terapi dapat diukur dari jumlah sel blas di darah tepi sesudah 1 minggu terapi prednison dimulai. Adanya sisa sel blas pada sum - sum tulang pada induksi hari ke 7 atau 14 menunjukan prognosis buruk.

6. Kelainan jumlah kromosom juga mempengaruhi prognosis. LLA hiperploid (> 50 kromosom) yang biasa ditemukan pada 25 % kasus mempunyai prognosis yang baik. LLA hipoploid (3 – 5 %) mempunyai prognosis intermediet seperti

t (1;19). Translokasi t (9;22) pada 5 % anak atau t (4;11) pada bayi berhubungan dengan prognosis buruk.

H. Relaps

Relaps didefinisikan sebagai munculnya kembali sel-sel leukemia pada setiap bagian tubuh. Sebagian besar relaps terjadi selama pengobatan atau dalam 2 tahun setelah terapi selesai. Sum-sum tulang merupakan tempat yang paling umum terjadi relaps pada LLA. Lokasi-lokasi lain seperti susunan saraf pusat dan testis. Frekuensi relaps umumnya kurang dari 2 %. Relaps dapat juga terjadi pada lokasi ekstramedular lainnya seperti mata, telinga, ovarium, uterus, tulang, otot, tonsil, ginjal, mediastinum, pleura dan sinus paranasal. Relapsnya LLA merupakan ancaman seumur hidup bagi penderita LLA. Walaupun telah terdapat peningkatan terhadap terapi LLA pada anak, kejadian relaps LLA merupakan faktor utama yang berkontribusi terhadap morbiditas dan mortalitas pada anak yang mengalami kelainan ini. Pada penelitian terhadap 3712 anak penderita LLA pada tahun 1883 sampai 1989, didapatkan 1144 anak (84 %) mengalami relaps pada satu bagian tubuh atau lebih. 5,6,12

Relaps sum-sum tulang yang terjadi dalam 18 bulan sesudah diagnosis memperburuk prognosis (10–20 % long term survival) sementara relaps yang terjadi kemudian setelah penghentian terapi mempunyai prognosis lebih baik, khususnya relaps testis dimana long term survival 50–60 %. Terapi relaps harus lebih agresif untuk mengatasi resistensi obat. 5,12

Pada pasien ALL yang mempunyai resiko tinggi untuk relaps dilakukan transplantasi sum-sum tulang alogenik pada remisi komplit yang pertama. Resiko tinggi untuk relaps yaitu : 4,9

Kromosom Philadelphia Perubahan susunan gen MLL Hiperleukositosis

Gagal mencapai remisi komplit dalam waktu 4 minggu

Pasien dengan relaps pada SSP biasanya muncul dengan tanda dan gejala peningkatan tekanan intrakranial, seperti sakit kepala atau muntah (terutama muntah pada pagi hari), diplopia atau pandangan mata kabur, hemiparesis dan dapat pula muncul sebagai gangguan saraf kranial. Relaps SSP cenderung muncul antara 1 sampai 3 tahun setelah diagnosis. Diagnosis didasarkan pada munculnya sel-sel leukemia di cairan serebrospinal dan gambaran radiologis walaupun jarang. 6,12

Terapi presimptomatik SSP telah mengubah prognosis LLA sejak awal tahun 1970. Sebelumnya lebih dari setengah pasien yang telah mengalami remisi komplit berakhir pada relaps SSP. Dengan kombinasi 2400c Gy iradiasi kranial dan terapi intratekal, kurang dari 10 % kasus mengalami relaps SSP dan hampir 50 % mengalami long-term survival. Tetapi kemudian regimen intratekal dan regimen sistemik intensif secara luas telah menggantikan iradiasi kranial pada pasien LLA. Pada suatu studi didapatkan bahwa terjadinya relaps SSP pada pemberian metotreksat intratekal pasien LLA berkisar antara 6–8 % sedangkan pada pasien yang mendapatkan tripel terapi intratekal (metotreksat, sitarabin dan

hidrokortison sodium suksinat) mengalami relaps SSP sebanyak 3 %. Matloud dkk, menganjurkan jika menggunakan metotreksat intratekal sebagai terapi SSP presimptomatik harus dikombinasikan dengan terapi sistemik seperti, dosis metotreksat yang tinggi, prednison dosis tinggi atau deksametason. Tripel terapi intratekal memberikan keuntungan untuk pasien relaps yang resisten terhadap metotreksat.13

Terapinya meliputi pengobatan metotreksat intrarekal, tripel terapi intratekal, iradiasi kranial, radiasi kraniospinal, metotreksat intraventrikular, metotreksat dosis tinggi atau kombinasi dari terapi-terapi tersebut. Anak yang mengalami relaps SSP setelah mendapatkan terapi presimptomatik SSP yang adekuat memiliki resiko relaps hematologi. Anak tersebut harus diterapi dengan reinduksi sistemik yang intensif, konsolidasi dan kemoterapi rumatan dikombinasikan dengan metotreksat intratekal dan iradiasi kranial atau radiasi kraniospinal.12

Terapi induksi kedua umumnya terdiri dari kombinasi beberapa obat, umumnya merupakan kombinasi dari vinkristin, prednison, asparaginase dan antraksilin (dengan atau tanpa metotreksat dan sitosin arabinosit) Terapi intratekal menggunakan satu atau lebih obat (metotreksat, sitosin arabinosit, hidrokortison, tiotepa) sangat dianjurkan setiap minggu atau 2 kali seminggu sampai LCS bebas dari blast. Kemudian ketika pasien telah mengalami remisi komplit dilanjutkan dengan pemberian terapi profilaksis SSP. Dengan tingginya risiko relaps hematologi pada pasien-pasien yang mengalami relaps SSP, maka transplantasi sum-sum tulang direkomendasikan sebagai terapi post remisi. Beberapa studi juga

menyatakan regimen kemoterapi intensif merupakan terapi post remisi yang adekuat untuk pasien yang mengalami relaps SSP terutama pada kasus relaps yang munculnya lambat. Dinyatakan bahwa long term survival mencapai 45–70 % pada pasien yang mendapatkan terapi tersebut.6

Barreto dkk menganjurkan suatu protokol terapi untuk LLA relaps SSP. Dari penelitian tersebut didapatkan bahwa protokol terapi yang diberikan memberikan hasil yang baik terhadap pasien LLA yang mengalami relaps SSP dan mengalami remisi komplit paling tidak dalam 18 bulan. Sedangkan untuk pasien yang mengalami remisi komplit kurang dari 18 bulan pemberian protokol terapi tersebut tidak memerikan pengaruh yang berarti. Protokol terapi yang diberikan adalah14:

Tabel 2. Protokol Terapi LLA relaps SSP yang Digunakan oleh Barreto dkk14 LAPORAN KASUS

IDENTITAS

1. Identitas penderita :

Nama penderita : An. MAM Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 27 Maret 2006

Umur : 2 tahun 8 bulan

2. Identitas orang tua/wali :

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Kuli Bangunan

Alamat : Jl. Pembangunan Ujung No. 61 Rt. 34 Pasir Mas Banjarmasin

Ibu : Nama : Ny. P Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Buruh Pabrik

Alamat : Jl. Pembangunan Ujung No. 61 Rt. 34 Pasir Mas Banjarmasin

ANAMNESIS

Kiriman dari : -Dengan diagnosa :

-Aloanamnesa dengan : Orangtua pasien (Ayah dan Ibu pasien) Tanggal/jam : 05 November 2008/ 11.00 WITA 1. Keluhan utama : Kejang

2. Riwayat penyakit sekarang :

Sekitar 6 jam sebelum masuk RS anak kejang. Kejang berlangsung selama kurang lebih 1 jam. Kejang bersifat umum dengan mata melihat ke atas, tangan mengepal ke atas dan kaki lurus menghentak. Saat anak kejang tidak ada keluar cairan berbuih dari mulut. Pada saat kejang anak tidak sadar dan setelah kejang anak sadar kembali sebelum dan selama kejang anak tidak ada panas. Anak tidak ada batuk dan pilek. Sekitar 1

bulan yang lalu anak juga pernah mengalami kejang yang sama dan dirawat selama 2 mingu di ruang anak RSUD Ulin Banjarmasin.

Anak memiliki riwayat penyakit leukemia tipe ALL dan telah menjalani kemoterapi sampai dengan siklus kelima dari bulan Juni 2007 sampai dengan bulan Agustus 2008. Menurut orang tua anak harus menjalankan kemoterapi selama 2 tahun.

Sekitar 20 bulan yang lalu muncul sebuah benjolan sebesar kacang hijau dengan konsistensi keras, tidak nyeri, berwarna kemerahan dan tidak bisa digerakkan dari dasarnya pada pipi sebelah kanan. Oleh orang tua anak dibawa ke dokter spesialis kulit kelamin dan diberi obat salep (orang tua tidak tahu nama obatnya), tetapi tidak ada perubahan dan benjolan malah bertambah besar. Sekitar 2 bulan kemudian benjolan malah bertambah sebesar bola tenis, berwarna kemerahan, tidak nyeri dan tidak mudah digerakkan dengan permukaan tidak rata. Selain itu juga muncul benjolan di tempat lain yaitu di belakang telinga kanan dan kiri, berwarna sama dengan kulit dan tidak mudah digerakkan. Anak dibawa lagi ke dokter spesialis kulit kelamin yang kemudian oleh dokter spesialis kulit kelamin anak dirujuk ke dokter spesialis anak.

Selama dirawat oleh dokter spesialis anak, dilakukan berbagai pemeriksaan seperti pemeriksaan darah dan pengambilan sum - sum tulang. Dari berbagai pemeriksaan yang dilakukan, anak dikatakan menderita penyakit leukemia dan harus menjalani kemoterapi.

Anak pernah sakit sebelumnya. 4. Riwayat kehamilan dan persalinan :

Riwayat Antenatal :

Ibu jarang memeriksakan diri ke bidan sewaktu hamil. Riwayat Natal :

Spontan/tidak spontan : SC pada usia 8 bulan karena perdarahan Nilai APGAR : Ibu tidak tahu

Berat badan lahir : 2100 gram Panjang badan lahir : 48 cm

Lingkar kepala : Ibu tidak tahu Penolong : dr. Sp. OG

Tempat : RSUD Ulin Banjarmasin

Riwayat Neonatal :

Anak lahir prematur dan dirawat di inkubator selama 10 hari dengan menggunakan O2. Anak juga pernah kuning dan menjalani fototerapi selama dirawat.

5. Riwayat perkembangan :

Tiarap : 4 bulan

Merangkak : Ibu lupa

Duduk : Ibu lupa

Berjalan : 12 Bulan

Saat ini : Anak dapat bermain aktif dengan teman - teman seusianya.

6. Riwayat imunisasi Lengkap

7. Makanan :

0 - 6 bulan : Anak tidak pernah minum ASI, hanya minum susu botol (lactogen) dengan frekuensi sekitar 8 x perhari dengan volume 50 - 100 cc/kali minum.

6 bulan - 1 tahun : Anak minum susu kaleng (Lactogen + Dancow) dengan frekuensi sekitar 5 x perhari dengan volume sekitar 100 - 200 cc/kali minum. Ditambah bubur sun 4x perhari sebanyak 1 mangkok kecil.

1 tahun - sekarang : Anak minum susu kaleng (Dancow) 3 x perhari dengan volume 100 - 200 cc/kali minum ditambah makanan keluarga (nasi, sayur dan ikan) sebanyak 1 piring kecil.

8. Riwayat keluarga : Ikhtisar keturunan :

Keterangan : = Laki-laki

= Perempuan = Penderita

Orang tua menyangkal ada anggota keluarga yang memiliki riwayat penyakit keganasan ataupun mengidap penyakit yang sama dengan anak. Susunan keluarga : No. Na ma U mu r L/PKet era nga n 1. Tn. M 37 th L Sehat 2. Ny. P 30 th P Sehat

3. An. MAM 2 th 8 bln L Sakit

9. Riwayat sosial lingkungan :

Anak tinggal bersama kedua orang tuanya di sebuah rumah kontrakan semi permanen yang terbuat dari kayu dengan ukuran 5 x 8 m3. Ventilasi dan pencahayaan cukup. Jarak rumah dengan rumah tetangga sekitar 1 meter. Air untuk keperluan sehari - hari seperti memasak, minum dan MCK berasal dari PDAM. Anak dititipkan pada tetangga pada pagi hari ketika kedua orang tua pergi bekerja. Anak dititipkan sampai pukul 14.00 wita.

PEMERIKSAAN FISIK

1. Keadaan umum : tampak sakit ringan Kesadaran : kompos mentis

GCS : 4-5-6

2. Pengukuran :

Tanda vital : Tensi : 100/60 mmHg

Suhu : 36,7o C Respirasi : 28x/menit

Berat badan : 17 kg (123 % standar BB/U) Tinggi badan : 92 cm (98,9 % standar PB-TB/U)

(124 % standar BB/TB) 3. Kulit : Warna : sawo matang

Sianosis : tidak ada Hemangiom : tidak ada Turgor : cepat kembali Kelembaban : cukup

Pucat : tidak ada 4. Kepala : Bentuk : mesosefali

UUB : sudah menutup UUK : sudah menutup Rambut : Warna : hitam

Tebal/tipis : tebal

Jarang/tidak (distribusi) : tidak jarang Alopesia :

-Lain-lain :

-Mata : Palpebra : edema tidak ada Alis & bulu mata : tidak mudah dicabut Konjungtiva : anemis (-)

Produksi air mata : cukup Pupil : Diameter : 3 mm/3 mm

Simetris : isokor Reflek cahaya : (+/+) Kornea : jernih Telinga : Bentuk : simetris

Sekret : tidak ada Serumen : minimal Nyeri : tidak ada Hidung : Bentuk : simetris

Pernafasan cuping hidung : tidak ada Epistaksis : tidak ada

Sekret : tidak ada Mulut : Bentuk : normal

Bibir : mukosa bibir basah Gusi : - tidak mudah berdarah

- pembengkakan : tidak ada Gigi-geligi : lengkap

Lidah : Bentuk : normal Pucat/tidak : tidak pucat Tremor/tidak : tidak tremor Kotor/tidak : tidak kotor Warna : merah muda

Faring : Hiperemi : tidak ada Edema : tidak ada Membran/pseudomembran : (-) Tonsil : Warna : merah muda

Pembesaran : tidak ada Abses/tidak : tidak ada Membran/pseudomembran : (-) 5. Leher :

Vena Jugularis : Pulsasi : tidak terlihat Tekanan : tidak meningkat Pembesaran kelenjar leher : tidak ada Kaku kuduk : tidak ada

Masa : tidak ada

Tortikolis : tidak ada 6. Thorak :

a. Dinding dada/paru :

Inspeksi : Bentuk : simetris Retraksi : tidak ada Dispnea : tidak ada

Pernafasan : thorakoabdominal Palpasi : Fremitus fokal : simetris

Perkusi : sonor/sonor

Suara Napas Tambahan : Rhonki (-/-), Wheezing (-/-) b. Jantung :

Inspeksi : Iktus : tidak terlihat Palpasi : Apeks : tidak teraba

Thrill : tidak ada

Perkusi : Batas kanan : ICS II LPS Dex - ICS VI LPS Dex Batas kiri : ICS II LPS Sin - ICS VI LMK Sin Batas atas : ICS II LPS Dex - LCS II LPS Sin Auskultasi :

Frekuensi : 92 x/menit, irama : reguler Suara dasar : S1 dan S2 tunggal

Bising : tidak ada

7. Abdomen

Inspeksi : Bentuk : datar, simetris Lain-lain :

-Palpasi : Hati : tidak teraba Lien : tidak teraba Ginjal : tidak teraba Masa : tidak ada Perkusi : Timpani/pekak : timpani

Auskultasi : bising usus (+) normal 8. Ekstremitas :

Umum : akral hangat, edem ( - - ), tidak parese ( - -)

Neurologis

Tanda Lengan Tungkai

Kanan Kiri Kanan Kiri

Gerakan Bebas Bebas Bebas Bebas

To nus No rm al No rm al No rm al No rm al Tro fi Eut rofi Eut rofi Eut rofi Eut rofi Kl on us Tid ak ada Tid ak ada Tid ak ada Tid ak ada Ref lek s Fis iol ogi s BP R (+) TP R (+) BP R (+) TP R (+) KP R (+) AP R (+) KP R (+) AP R (+) Ref lek s pat olo gis Ho ffm an (-) Tro mn er (-) Ho ffm an (-) Tro mn er (-) Ba bin sky (-), Ch add ok (-) Ba bin sky (-), Ch add ok (-) Se nsi bili tas No rm al No rm al No rm al No rm al

nda me nin gea l ak ada ak ada ak ada ak ada

9. Susunan saraf : N I – XII dalam batas normal 10. Genetalia : laki - laki, tidak ada kelainan 11. Anus : (+), tidak ada kelainan PEMERIKSAAN LABORATORIUM SEDERHANA Pemeriksaan Darah tgl 22 Oktober 2008

Je nis Pe me rik saa n Nil ai Hemoglobin 12,2 gr/dl Eritrosit 4,65 juta/ul Leukosit 10,3 rb/ul Hematokrit 37 vol % Trombosit 668 rb/ul RDW-CV 15,3 % MCV 80,3 fl MCH 26,2 pg MCHC 32,7 % Neutrofil 82,4 % Limfosit 13,3 % MID 4,3 % Neutrofil 8,50 ribu/ul Limfosit 1,40 ribu/ul MID 0,40 ribu/ul

Kimia Darah (Elektrolit)

Natrium 136 mmol/l

Kalium 4,9 mmol/l

V. RESUME

Nama : An. MAM

Jenis kelamin : Laki - laki Umur : 2 tahun 8 bulan Berat badan : 17 kg

Keluhan utama : Kejang

Uraian : Sekitar 6 jam SMRS (22 Oktober 2008 jam 11.00 wita) anak mengalami kejang selama kurang lebih 1 jam. Kejang bersifat umum dengan mata melirik ke atas, tangan mengepal dan kaki lurus. Selama kejang anak tidak sadar dan setelah kejang berhenti anak sadar kembali. Anak tidak ada demam sebelum dan selama kejang. 1 bulan yang lalu anak pernah kejang yang sama dan dirawat di bagian anak RSUD Ulin Banjarmasin selama 2 minggu. Anak memiliki riwayat penyakit leukemia tipe ALL yang telah terdiagnosa kurang lebih 17 bulan yang lalu dan telah mendapat kemoterapi sampai siklus yang ke – 5 dari bulan Juni 2007 sampai dengan bulan Agustus 2008.

Pemeriksaan Fisik :

Keadaan umum : Tampak sakit ringan

Kesadaran : Kompos mentis GCS : 4 - 5 - 6 Tensi : 100/60 mm/Hg

Denyut Nadi : 92 kali/menit Pernafasan : 28 kali/menit

Suhu : 36,7 oC

Kulit : Tidak ada kelainan Kepala : Tidak ada kelainan Mata : Tidak ada kelainan Telinga : Tidak ada kelainan Mulut : Tidak ada kelainan Thorak/paru : Tidak ada kelainan Jantung : Tidak ada kelainan Abdomen : Tidak ada kelainan Ekstremitas : Tidak ada kelainan Susunan saraf : Tidak ada kelainan

Genitalia : Laki-laki, tidak ada kelainan Anus : Ada, tidak ada kelainan DIAGNOSA

Diagnosa banding : Observasi konvulsi ec susp. relaps ALL Observasi konvulsi ec susp. cerebral leukemia 3. Diagnosa kerja : Observasi konvulsi ec susp. relaps ALL 4. Status gizi :

WHO-NCHS : BB/U = 17 – 13,8 = 2,28 (gizi lebih) 1,40 TB/U = 92 – 93 = -0,29 (normal) 3,4 BB/TB = 17 – 13,7 = 2,2 (gemuk) 1,5 CDC 2000 = 17 x 100% = 125% (Obesitas)

PENATALAKSANAAN

IVFD D51/1 NS 1275 cc/hari = 14 tts/menit Stesolid rektal 10 mg (kalau kejang)

Inj. Metamozole 200 mg (iv) (K/P) Dilantin bolus 2 x 50 mg

Kemoterapi untuk relaps ALL

USULAN PEMERIKSAAN

5. Pemeriksaan darah dan hapusan darah tepi (hemoglobin, leukosit, eritrosit, hematokrit, trombosit, hitung jenis leukosit, MCV, MCH, RDW-CV, SGOT, SGPT, ureum, kreatinin, asam urat, albumin dan protein total)

6. Pemeriksaan cairan serebro spinal (LCS) 7. Aspirasi sum – sum tulang (BMA) 8. Pemeriksaan radiologis

9. Pemeriksaan sitologi PROGNOSIS

Quo ad vitam : Dubia ad malam Quo ad functionam : Dubia ad malam Quo ad sanationam : Dubia ad malam PENCEGAHAN

Lembar Follow up tanggal 22 - 31 Oktober 2008 Ha ri Ke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Su by ekt if Bat uk << << < < < < < < < < Kej ang - - - -Ses ak << << - - - -Pa nas + - - - -Mu nta h - - - + - -Ma /Mi </+</+</+</+</+</+</+</+</+</+

BA B/ BA K + + + + + + + + + + Ob ye kti f HR 84 88 80 88 10 2 120 120 120 115 120 RR 40 32 26 28 24 24 28 24 28 24 TD 10 0/6 5 11 0/7 0 10 0/7 0 10 0/6 0 - - - -T 37, 8 36, 6 36, 2 36, 6 36, 9 36, 1 36, 5 36, 5 36, 5 35, 9 Pe me rik saa n Db n Db n Db n db n Db n db n db n db n db n db n

Fis ik As ses sm ent Ob s. Ko nv uls i ec. AL L Pla nni ng D5 1/2 NS + + + + + + + + + + Ste soli d Re ctal - - - -Inj. + - - -

-Me tam izol e Dil anti n 2x 50 gr + + + + + + + + + + La nju t Ke mo tera pi MT X it MT X it Me tocl opr ami de 3x 1/4 am - - - + + +

p

Lembar Follow up tanggal 01 - 10 November 2008 Ha ri Ke 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Su by ekt if Bat uk << << << - - - - -- - -Kej ang - - - -Pa nas - - - -Mu nta h - - -

-Ma /Mi +/+ -/+ </+</+</+</+</+</+</+</+ BA B/ BA K + + + + + cair + + + + Ob ye kti f HR 12 0 12 2 12 0 96 10 0 12 0 11 6 88 84 80 RR 24 24 40 38 40 40 46 28 32 40 TD - - - -T 36, 1 36, 5 36 37, 4 37, 6 36, 1 35, 5 36, 8 36, 6 36, 5 Pe me rik saa n Db n Db n Db n Db n Db n Db n Db n Db n Db n Db n

Fis ik As ses sm ent AL L Rel aps Pla nni ng D5 1/2 NS + + + + + + + + + + Ste soli d Re ctal - - - -Inj. Me tam izol e - - -

-Dil anti n 2x 50 gr + + + - - - -Cef tria xo ne 1x 75 0 mg - - - + + + + + + + Fe nit oin 2x 50 mg - - - - + + + + + + La nju t Ke mo MT X it

tera pi Me tocl opr ami de 3x 1/4 am p - - - - + + + + + +

Lembar Follow up tanggal 11 - 16 November 2008 Ha ri Ke 21 22 23 24 25 26 27 Subyektif Batuk -Kej ang - - - -Pa nas - - - -Mu - - -

-nta h Ma /Mi +/++/++/++/++/++/+ BA B/ BA K + + + + + + Ob ye kti f HR 14 0 13 6 12 0 10 8 12 0 13 0 RR 40 42 40 40 42 36 TD - - - -T 36, 8 36, 5 36, 8 36, 8 36, 8 36, 5 Pe me Db n Db n Db n Db n Db n Db n

rik saa n Fis ik As ses sm ent AL L Rel aps Pla nni ng D5 1/2 NS + + + + + + Ste soli d Re ctal - - - -Inj. Me tam - - -

-izol e Dil anti n 2x 50 gr + + + - - -Cef tria xo ne 1x 75 0 mg - - - + + + Fe nit oin 2x 50 mg - - - - + + La nju Mu lai + (M TX

t Ke mo tera pi ke mo tera pi It) Me tocl opr ami de 3x 1/4 am p - - -

-Follow Pemeriksaan Penunjang

10. Pemeriksaan Darah tgl 28 Oktober 2008 Je nis Pe me rik saa n Nil ai Hemoglobin 12,8 gr/dl Eritrosit 4,60 juta/ul Leukosit 8,3 rb/ul Hematokrit 37 vol % Trombosit 469 rb/ul RDW-CV 14,5 % MCV 80,7 fl MCH 27,8 pg MCHC 34,5 % Basofil 0,4 % Eosinofil 5,6 % Neutrofil 71,7 % Limfosit 16,1 % Monosit 46,2 % Basofil 0,03 ribu/ul Eosinofil 0,46 ribu/ul Neutrofil 5,94 ribu/ul Limfosit 1,33 ribu/ul Monosit 0,51 ribu/ul

11. Pemeriksaan Morfologi Darah Tepi tanggal 24 Oktober 2008 Eritrosit : Normositik normokromik

Lekosit : Diff count : 0/3/0/80/13/3, blas 1% (kesan jumlah normal, dijumpai blas 1%)

Trombosit : Kesan jumlah meningkat, morfologi normal Kesan : ALL dengan blas 1%

12. Pemeriksaan LCS 28 Oktober 2008

Kesan : Dijumpai blas pada cairan otak. Blas tampak penuh

13. Pemeriksaan Darah tanggal 07 November 2008

Jenis Pemeriksaan Nilai

Hemoglobin 12,2 gr/dl Eritrosit 4,46 juta/ul Leukosit 2,5 rb/ul Hematokrit 36 vol % Trombosit 188 rb/ul RDW-CV 15,3 % MCV 80,4 fl MCH 27,4 pg MCHC 34,1 % Basofil 0,4 % Eosinofil 0,0 % Neutrofil 53,6 % Limfosit 27,0 % Monosit 19,0 % Basofil 0,01 ribu/ul Eosinofil 0,00 ribu/ul Neutrofil 1,35 ribu/ul Limfosit 0,68 ribu/ul Monosit 0,48 ribu/ul Albumin 4 g/dl Total Protein 5,7 g/dl Ureum 17 mg/dl Creatinin 0,7 mg/dl Asam urat 3,5 mg/dL

14. Pemeriksaan LCS tanggal 08 November 2008 Makroskopis : Diterima cairan sebanyak 1 cc, warna jernih. Mikroskopis : Menunjukkan hapusan hiperseluler

Kesimpulan : Tidak ditemukan sel blast pada cairan ini 15. Pemeriksaan LCS tanggal 15 November 2008 Makroskopis : Warna : tidak berwarna, Kekeruhan jernih Mikroskopis : Pewarnaan MB : tidak ditemukan sel leukosit

Pewarnaan ZN : BTA negatif Kimiawi : Nonne : negatif

Pandy : negatif

16. Pemeriksaan Darah tanggal 15 November 2008

Jenis Pemeriksaan Nilai

Hemoglobin 11,9 gr/dl Eritrosit 4,37 juta/ul Leukosit 1,4 rb/ul Hematokrit 35 vol % Trombosit 84 rb/ul RDW-CV 15,1 % MCV 80,1 fl MCH 27,2 pg MCHC 34 % Basofil 0,0 % Eosinofil 2,1 % Neutrofil 72,2 % Limfosit 22,2 % Monosit 3,5 % Basofil 0,00 ribu/ul Eosinofil 0,03 ribu/ul Neutrofil 1,04 ribu/ul Limfosit 0,32 ribu/ul Monosit 0,05 ribu/ul SGOT 86 mg/dL SGPT 54 mg/dl Ureum 11 mg/dl Creatinin 0,7 mg/dl As. Urat 3,6 mg/dl

Grafik 1. Follow up frekuensi nadi selama perawatan

Grafik 2. Follow up frekuensi pernafasan selama perawatan

Grafik 3. Follow up pengukuran suhu tubuh selama perawatan PEMBAHASAN

Leukemia limfoblastik akut adalah keganasan klonal dari sel-sel prekursor limfoid atau sel progenitor limfoid di sum-sum tulang disertai dengan anemia, febris, perdarahan dan infiltrasi sel ganas ke organ lain. Lebih dari 80 % kasus, sel-sel ganas berasal dari limfosit B, sisanya merupakan bentuk leukemia sel T (adult T cell leukemia, ATL). 1,2

Pada kasus ini, belum diketahui secara pasti penyebab pasti anak mengidap ALL, kerena menurut pengakuan dari orang tua anak tidak ada memiliki cacat genetik ataupun dari silsilah keturunan yang mengidap penyakit keganasan. Anak juga tidak tinggal di dekat daerah elektromagnet dan tidak memiliki faktor resiko untuk terpapar radiasi ionik. Sedangkan risiko antenatal tidak dapat dikaji karena selama hamil ibu jarang memeriksakan diri pada petugas kesehatan. Anak juga lahir kurang bulan (usia kehamilan 8 bulan) karena ibu mengalami perdarahan, tetapi ibu tidak mengetahui penyebab dari perdarahan tersebut sehingga kita juga tidak dapat mengkaji apakan hal ini berhubungan dengan terjadinya penyakit ALL pada anak tersebut. Mengenai risiko perinatal anak dengan riwayat penanganan bayi yang memerlukan perawatan inkubator dan

pemberian oksigen mengarahkan pada adanya kemungkinan anak pernah mengalami asfiksia neonatorum yang merupakan salah satu faktor risiko perinatal untuk terjadinya penyakit LLA walaupun mekanismenya untuk hal ini masih belum jelas.

Pada kasus ini, anak mengalami relaps. Relaps didefinisikan sebagai munculnya kembali sel-sel leukemia pada setiap bagian tubuh. Sebagian besar relaps terjadi selama pengobatan atau dalam 2 tahun setelah terapi leukemia telah selesai. Sum-sum tulang merupakan tempat yang paling umum untuk terjadinya relaps pada LLA. Pada kasus ini relaps yang terjadi adalah pada susunan saraf pusat dan sum–sum tulang.

Pasien dengan relaps pada SSP biasanya muncul dengan tanda dan gejala peningkatan tekanan intrakranial, seperti sakit kepala atau muntah (terutama muntah pada pagi hari), diplopia atau pandangan mata kabur, hemiparesis dan dapat pula muncul sebagai gangguan saraf kranial. Pada kasus ini gejala peningkatan tekanan intrakranial yang terjadi adalah kejang yang berlangsung selama kurang lebih 1 jam, selain itu kurang lebih 1 bulan sebelum masuk rumah sakit anak juga pernah mengalami kejang yang serupa dan dirawat selama 2 minggu dan selama perawatan anak juga pernah mengalami muntah yang merupakan manifestasi dari peningkatan tekanan intrakranial. Diagnosis relaps SSP pada kasus ini juga didasarkan pada munculnya sel-sel leukemia di cairan serebrospinal yaitu didapatkannya blas pada cairan otak bahkan pada kasus ini dinyatakan bahwa blas yang terdapat pada cairan otak penuh.

Untuk relaps yang terjadi pada sum–sum tulang pada kasus ini didasarkan pada pemeriksaan morfologi darah tepi dimana ditemukan eritrosist normositik nornokromik, leukosit diff count 0/3/0/80/13/3 blas 1 % (kesan jumlah normal dengan dijumpai blas 1 %), trombosit dengan kesan jumlah meningkat dengan morfologi normal. Dari hasil pemeriksaan morfologi darah tepi memberi kesan sebagai ALL dengan blas 1 %. Seharusnya untuk kasus relaps pada sum–sum tulang dilakukan pemeriksaan aspirasi sum–sum tulang (BMA), hal ini dilakukan untuk melihat bagaimana gambaran morfologi dari sum–sum tulang. Untuk kasus ini pemeriksaan BMA tidak dilakukan.

Untuk kasus relaps di tempat lain seperti pada testis, mata telinga, ovarium, uterus, tulang, otot, tonsil, ginjal, mediastinum, pleura dan sinus paranasal belum dapat dibuktikan pada kasus ini, hal ini dikarenakan sampai saat ini tidak ada tanda–tanda klinis yang mengarah kepada diagnosis relaps pada tempat–tempat tersebut. Selain itu pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan untuk membuktikan adanya suatu relaps di tempat lain adalah pemeriksaan radiologis dan pemeriksaan sitologi.

Pada pemeriksaan darah rutin yang dilakukan pada tanggal 22 dan 28 Oktober 2008 didapatkan nilai hemoglobin, lekosit, eritrosit dan hematokrit dalam batasan normal sedangkan nilai untuk trombosit meningkat, hal ini dimungkinkan karena anak selama ini menjalani kemoterapi dan telah menjalani terapi induksi remisi dimana didapatkan hemopoisis yang normal dan juga organomegali yang menghilang, walaupun mungkin pada kasus ini complet remisi yang terjadi tidak komplet dimana pada kasus ini masih didapatkan jumlah trombosit yang

meningkat dan dari hapusan darah tepi yang dilakukan masih terdapat kesan ALL dengan blas 1 %.

Pada kasus ini, anak telah menjalani proses kemoterapi selama lebih dari 1 tahun dan telah diberikan metotreksat intratekal yang pada suatu studi dinyatakan bahwa pada pasien LLA yang telah mendapatkan terapi profilaksis SSP berupa metotreksat intratekal memiliki kemungkinan untuk mendapatkan relaps SSP sebanyak 6 - 8 %. Pada kasus ini tidak diketahui apakah terapi ALL yang diberikan telah mencapai tahap profilaksis SSP atau tidak karena menurut pengakuan orang tua sampai bulan Agustus 2008 anak baru menjalani siklus kemoterapi yang ke - 5 , pada kasus ini telah terjadi relaps SSP dimana 50 – 70 % pasien yang tidak mendapatkan terapi profilaksis SSP akan mengalami relaps.

Setelah anak didiagnosis sebagai relaps SSP, anak kemudian menjalani regimen kemoterapi untuk resiko tinggi relaps SSP selama kurang lebih 25 bulan yang terdiri dari fase induksi (metotreksat intratekal, siklofosfamid per drip, daunorubicin iv dan vincristin iv) selama 5 bulan, kemudian dilakukan BMP. Terapi dilanjutkan dengan profilaksis SSP dalam 9 bulan. Pemberian profilaksis ini terdiri dari metotreksat dosis tinggi iv, leucovorin dan metotreksat intratekal. Pada 2 bulan terakhir fase profilaksis SSP diberikan metotreksat peroral. Pada fase intensif, diberikan siklofosfamid perdrip, daunorubicin iv, vinkristin iv dan deksametason peroral. Fase intensif barlangsung selama 6 bulan, selanjutnya dilakukan profilaksis SSP kembali selama 5 bulan menggunakan metotreksat intratekal, metotreksat peroral dan merkaptopurin peroral. Pada kasus ini anak baru memulai terapi untuk relaps SSP pada tanggal 28 Oktober 2008 dimana

dilakukan pemberian metotreksat intra tekal, dilanjutkan pemberian metotreksat intratekal pada tanggal 8 November 2008. Pada tanggal 8 November 2008 itu juga dilakukan pemeriksaan sitologi dari cairan LCS di laboratorium Patologi Anatomi RSUD Ulin Banjarmasin dan didapatkan kesimpulan bahwa tidak ditemukan sel blas pada cairan tersebut, berarti respon terapi yang diberikan pada pasien ini sangat baik dimana hasil pemeriksaan dari LCS sebelumya menunjukkan pada LCS pasien tampak penuh dengan blas.

Kemoterapi pada kasus ini selanjutnya dilanjutkan mulai tanggal 13–15 November 2008, dimana diberikan pemberian siklopospamid drip, daunorubisin iv dan vinkristin iv, kemudian kemoterapi dilanjutkan dengan metotreksat intra tekal yang ke-3. Pada tanggal 15 November 2008 tersebut diperiksa lagi LCS dan didapatkan bahwa dengan pewarnaan MB tidak ditemukan adanya sel leukosit lagi pada cairan LCS tersebut. Berarti respon terapi yang diberikan pada kasus ini dengan menggunakan obat metotreksat intra tekal, siklopospamid drip, daunorubisisn iv, vinkristin iv dan juga dexametason po dengan dosis 24 mg/hari adalah sangat baik.

Kondisi pasien ini setelah dilakukan kemoterapi yang pertama ini sangat baik dan tidak ada keluhan - keluhan seperti mual, muntah, nyeri kepala dan lain - lain. Pada tanggal 15 November 2008 juga dilakukan pemeriksaan darah ulang kembali dan didapatkan hasil Hb, eritrosit dan hematokrit dalam batas normal, leukosit dan trombosit mengalami penurunan sedikit, fungsi hati meningkat sedikit serta fungsi ginjal yang masih dalam batas normal. Penurunan jumlah

lekosit dan trombosit serta peningkatan nilai dari fungsi hati kemungkinan disebabkan oleh efek dari kemoterapi yang diberikan pada kasus ini.

Efek samping terapi yang tidak dapat dihindari pada pengobatan ALL adalah mielosupresi dan imunosupresi akibat kemoterapi. Kemoterapi yang ditujukan pada limfoblas leukemik juga mempengaruhi limfosit T dan B normal, menimbulkan limfositopenia dan imunodefisiensi. Pneumonia Pnemocystis

carinii dapat timbul pada keadaan remisi. Infeksi virus seperti virus herpes

simplek dan zoster, campak dan sitomegalovirus sering terjadi. Pertumbuhan pada anak agak terganggu selama kemoterapi. Sebagian besar obat kemoterapi dan iradiasi menimbulkan kemandulan. Fungsi gonad dapat pulih setelah interval yang panjang. Gonad pada pasien prapubertas relatif resisten terhadap kemoterapi dan sebagian besar pasien mengalami pubertas normal setelah terapi dihentikan. Penyulit lambat adalah gangguan SSP dan neuroendokrinologik yang dapat timbul akibat iradiasi setelah kranium, kanker sekunder dan leukemia mieloid yang dapat timbul setelah iradiasi atau kemoterapi dan gangguan jantung akibat toksik. 1,9

Efek samping lain yang terjadi adalah tumor lysis syndrom, yang merupakan suatu kelainan metabolik yang mengancam jiwa akibat pelepasan sejumlah zat intraselular ke dalam aliran darah akibat tingkat penghancuran sel tumor yang tinggi karena pemberian kemoterapi.Zat intraseluler tersebut adalah hasil degradasi asam nukleat akibat destruksi sejumlah besar sel tumor yang mengakibatkan meningkatnya metabolisme purin, diikuti oleh meningkatnya pembentukan asam urat. Tumor lysis syndrom terdiri dari hiperurisemia, hiperkalemia, hiperfosfatemia dan hipokalsemia. Dalam hal ini, pemberian

kemoterapi pada sel tumor yang sensitif akan mengakibatkan terjadinya penghancuran mendadak sejumlah besar sel tumor sehingga terjadi degradasi asam nukleat, mengakibatkan katalisis hipoksantin dan xantin oleh xantin

oksidase yang meningkatkan pembentukan asam urat yang relatif tidak larut

dalam air. Ekskresi asam urat yang meningkat mengakibatkan konsentrasi intratubular yang meningkat pula sampai melebihi batas kelarutan, sehingga terjadi keadaan supersaturasi dan kristal asam urat pada tubulus renal dan distal

collecting system yang mengakibatkan gangguan fungsi ginjal. Keadaan ini

mengakibatkan terjadinya hiperfosfatemia yang makin memperburuk fungsi ginjal sehingga terjadi penurunan ekskresi kalium sampai terjadi hiperkalemia, disamping hiperfosfatemia sendiri mengakibatkan terjadinya hipokalsemia. 15,16,17

Pencegahan adalah langkah terbaik yang dapat dilakukan. Pengenalan jenis tumor dan pasien dengan risiko tinggi harus dilakukan sebelum kemoterapi dimulai, sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan untuk melindungi fungsi ginjal. Untuk pasien - pasien tersebut dapat diberikan hidrasi cairan 2000 - 3000 ml/m2/24 jam, yang sudah dimulai 24 jam sebelum pemberian kemoterapi. Selain itu, diberikan alopurinol 2 x 75 mg/hari untuk memecah produksi asam urat dan dilakukan tindakan alkalinisasi urin dengan pemberian natrium bikarbonat untuk meningkatkan kelarutan asam urat sehingga dapat disekresikan melalui ginjal.15,18

Pasien yang mengalami relaps pada saat menjalani kemoterapi memiliki prognosis yang buruk. Sedangkan pasien yang mengalami relaps pada lebih dari 24 bulan setelah diagnosis memiliki prognosis yang lebih baik.10 Pada kasus ini,

anak mengalami relaps saat menjalani pengobatan kemoterapi yaitu setelah kemoterapi kelima sehingga prognosis untuk kasus ini adalah jelek.

KESIMPULAN

Telah dilaporkan sebuah kasus ALL dengan relaps SSP dan sum – sum tulang pada seorang anak laki – laki umur 2 tahun 8 bulan yang dirawat di bagian anak RSUD Ulin Banjarmasin.

Anak memiliki riwayat penyakit leukemia tipe ALL dan sampai bulan Agustus 2008 anak telah menjalani kemoterapi sampai siklus ke - 5. Diagnosis relaps SSP didapatkan dari anamnesa yakni didapatkan tanda – tanda peningkatan tekanan intrakranial berupa kejang dan muntah serta hasil pemeriksaan laboratorium (pemeriksaan LCS) dimana didapatkan blas pada cairan otak dan blas pada cairan otak tampak penuh.

Anak akan menjalani regimen kemoterapi untuk resiko tinggi relaps SSP selama kurang lebih 25 bulan yang terdiri dari fase induksi selama 5 bulan, dilanjutkan dengan profilaksis SSP dalam 9 bulan, dilanjutkan fase intensif selama 6 bulan selanjutnya dilakukan profilaksis SSP kembali selama 5 bulan.

Respon terapi pada kasus ini sangat baik dimana dengan pemberian terapi kombinasi metotreksad intra tekal, siklopospamid drip, daunorubisisn iv, vinkristin iv dan juga dexametason po, didapatkan hasil pemeriksaan LCS pada tanggal 8 dan 15 November 2008 tidak ditemukan lagi adanya blas pada LCS pasien.

DAFTAR PUSTAKA

1. Provan. Drew (editor). ABC of Clinical Haematology Second Edition. London: BMJ Book, 2003

2. Behrman RE, Vaughn VC, Nelson WE, eds. Ilmu kesehatan anak nelson 1. Alih bahasa : Siregar MR, Maulany RF, EGC. Jakarta : 1992

3. Permono B, Ugrasena IDG. Leukemia Akut dalam Buku Ajar

Hematologi-Onkologi Anak. Jakarta: Badan Penerbit Ikatan Dokter Anak Indonesia, 2005

4. Sudoyo, Aru W, Bambang Setiyohadi, Idrus Alwi, Marcellus Sinadibrata K, Siti Setiati. Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam Jilid I Edisi IV. Jakarta: Departemen IPD FK UI, 2006

5. Beutler, Ernest, Marshall A. Lichtman, Barry S. Coller, Thomas J. Kipps, Uri Seligsohn (editor). Williams Hematology 6th edition. New York: McGraw-Hill Professional, 2000

6. Hoffman, Ronald, Edward J. Benz Jr, Sanford J Shattil, Bruce Furie Harvey J. Cohen, Leslie E. Silberstein, Philip McGlave. Hematology: Basic Principles

and Practice 3rd Ed. New York: Churchill Livingstone, Inc, 2000

7. Bakta, I made. Hematologi Klinik Ringkas. Jakarta: EGC, 2006

8. Hoffbrand, A. V, J. E. Pettit, P.A.H Moss. Kapita Selekta Hematologi edisi 4. Jakarta: EGC, 2005

9. Isselbacher, Kurt J, Eugene Braunwald, Jean D. Wilson, Joseph B. Martin, Anthony K.Fauci, Dennis L. Kasper. Harrison Prinsip-prinsip Ilmu Penyakit

Dalam Volume 4. Jakarta: EGC, 2000

10. Moghrabi A et all. Results of the Dana-Farber Cancer Institute ALL Consortium Protocol 95-01 for children with acute lymphoblastic leukemia.

Blood: 109(3):896-904: 2007. (http://bloodjournal.hematologylibrary.org). Diakses tanggal 12 November 2008.

11. Pui CH et al. Improved Outcome for Children with Acute Lymphoblastic Leukemia: Results of Total Therapy Study XIIIB at St. Jude Children’s Research Hospital. Blood: 104(9):2690-2696: 2004. (http://bloodjournal.hematologylibrary.org). Diakses tanggal 17 November 2008.

12. Mcmillan JA, Deangelis CD, Feigin RD, Warshaw JB, Oski FA dan Warshaw JB. Oski,s Pediatrics : Principles and Practice, 3rd Edition. New York: Lippincott Williams & Wilkins Publishers, 1999

13. Matloub Y et all. Intrathecal triple therapy decreases central nervous system relapse but fails to improve event-free survival when compared with intrathecal methotrexate: results of the Children's Cancer Group (CCG) 1952 study for standard-risk acute lymphoblastic leukemia, reported by the Children's Oncology Group. Blood :108 (4):1165-1173. 2006. (http://bloodjournal.hematologylibrary.org) Diakses tanggal 12 November 2008.

14. Barreto et al. Isolated CNS Relaps of Acute Lymphoblastic Leukemia Treated With Intensive Systemic Chemotherapy and Delayed CNS Radiation: A Pediatric Oncology Group Study. J Clin Oncol: 24(19):3142-3149 : 2006. (http://jco.ascopubs.org). Diakses tanggal 14 November 2008.

15. Ikeda Alan K. Tumor Lysis Syndrome. Clinical Fellow, Department of Pediatrics, Division of Hematology and Oncology, Mattel Children's Hospital, David Geffen School of Medicine at UCLA. 2006. http//www.eMedicine.com. Diakses 13 September 2008.

16. Krishnan Koyamangalath. Tumor Lysis Syndrome. Dishner Endowed Chair of Excellence in Medicine, Professor of Medicine and Chief of Hematology-Oncology, Program Director, Hematology-Oncology Fellowship, James H Quillen College of Medicine at East Tennessee State University. http//www.eMedicine.com. Diakses 13 September 2008.

17. Anonymous. Tumor Lysis Syndrome. 2007. (http//the Wikimedia Foundation, Inc) Diakses 13 September 2008.

18. Cabanillas Fernando. Tumor Lysis Syndrome. 2005. http//www.Medscape.com. Diakses 13 September 2008.

Laporan Kasus

LEUKEMIA LIMFOBLASTIK AKUT DENGAN

RELAPS SSP DAN SUM – SUM TULANG

Oleh : Masmuliyati

I1A001026

Dr. Wulandewi Marhaeni Sp.A

SMF / BAGIAN ILMU PENYAKIT ANAK

RSU DAERAH ULIN

Banjarmasin November, 2008 DAFTAR SINGKATAN