i PROPOSAL

PENELITIAN LABORATORIUM DANA ITS TAHUN 2020

PEMISAHAN DAN PEMURNIAN SENYAWA SQUALENE PADA DAUN NYAMPLUNG (CALOPHYLLUM INOPHYLLUM L.)

Tim Peneliti:

1. Hakun Wirawasista, ST, M.MT, PhD (0022097808 / Teknik Kimia / FTI) 2. Setiyo Gunawan, ST. Ph.D (0023037604 / Teknik Kimia / FTI)

DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

SURABAYA 2020

ii DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

DAFTAR ISI ...ii

DAFTAR TABEL ...iv

DAFTAR GAMBAR ...v

BAB I RINGKASAN...1

BAB II LATAR BELAKANG ...2

II.1Latar Belakang ...2

II.2 Perumusan dan Batasan Masalah...4

II.3 Tujuan Penelitian ...5

II.4 Urgensi ...5

BAB III TINJAUAN PUSTAKA ...7

III.1. Teori Penunjang...7

III.1.1. Kondisi Tanaman Nyamplung (Calophyllum inophyllum) di Indonesia ... 7

III.1.2. Persebaran Nyamplung (Calophyllum inophyllum) di Indonesia...7

III.1.3. Karakteristik Tanaman Nyamplung (Calophyllum inophyllum) ...9

III.1.4. Manfaat dan Kandungan dalam Tanaman Nyamplung (Calophyllum inophyllum) ...10

III.1.5. Metode Ekstrak Daun Nyamplung ...18

III.1.6. Batchwise Solvent Extraction (BSE) ...19

III.1.7. Metode Microwave-assisted Extraction (MAE) ...20

III.1.8. Gelombang Mikro (Microwave) ...22

III.1.9. Identifikasi dan Analisa Senyawa Bioaktif ...23

III.1.10. Metode Kromatografi ...24

BAB IV METODE ...34

IV.1. Garis besar Penelitian ...34

IV.2. Bahan dan Peralatan ...34

IV.3. Variabel Penelitian ...35

IV.4. Prosedur Penelitian ...38

IV.5. Analisa ...43

BAB V JADWAL ...48

V.1. Jadwal Penelitihan ...48

iii

DAFTAR PUSTAKA ...51 LAMPIRAN 1 Biodata Tim Peneliti...55

iv

DAFTAR TABEL

Tabel III. 1 Manfaat dan Kegunaan Tanaman Nyamplung (Calophyllum inophyllum) .. 11

Tabel III. 2. Klasifikasi Senyawa Fenol Berdasarkan Jumlah Atom Karbon ... 12

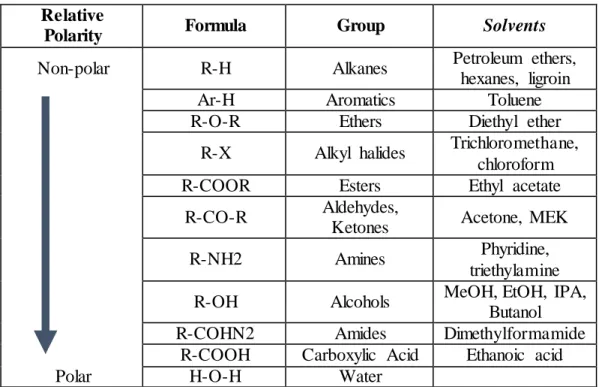

Tabel III. 3. Polaritas Solvent ... 18

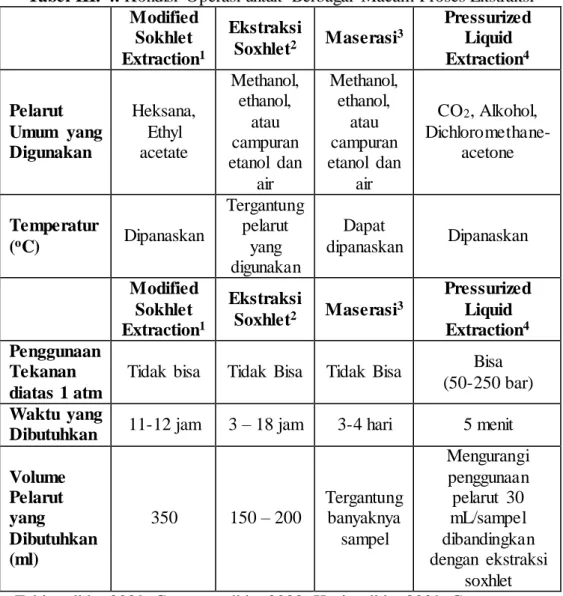

Tabel III. 4. Kondisi Operasi untuk Berbagai Macam Proses Ekstraksi ... 20

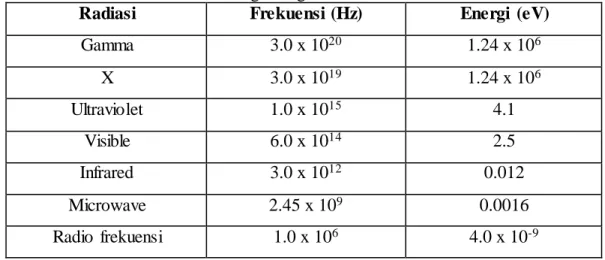

Tabel III. 5. Energi dengan Jenis Radiasi Berbeda... 23

Tabel III. 6. Jenis Adsorbent... 24

Tabel IV. 1 Variabel Penelitian Bacthwise solvent extraction ... 36

Tabel IV.2. Variabel Penelitian Metode Microwave Assisted Extraction pada Proses Ekstraksi... 37 Tabel IV.3. Variabel Penelitian Microwave Assisted Extraction pada Proses Pemurnian. 38

v

DAFTAR GAMBAR

Gambar III. 1. Persebaran Tanaman Nyamplung (Calophyllum inophyllum ) di

Indonesia... 8

Gambar III. 2. Bagian-bagian Tanaman Nyamplung (Calophyllum inophyllum) ... 10

Gambar III. 3.Gugus Fenol ... 13

Gambar III. 4. Struktur Senyawa (a) flavan, (b) flavanon, (c) flavon, (d) flavonol (quarcetin), (e) dihidroflavonol, (f) flavan‐3‐ol, (g) flavan‐4‐ol, dan (h) flavan‐3,4‐diol . 13 Gambar III. 5. Bentuk Senyawa Xanthone ... 14

Gambar III. 6. Kemungkinan Posisi Oksigenasi Senyawa Xanthone ... 14

Gambar III. 7. Bentuk Seyawa Kumarin ... 15

Gambar III. 8. Betuk Senyawa Benzodipiranon... 15

Gambar III. 9. Gugus Isopren ... 15

Gambar III. 10. Bentuk Senyawa Triterpenoid dan gugus fungsi friedelin (R= CH3), canophyllalic acid (R= COOH) , dan canophyllol (R=CH2OH) ... 16

Gambar III. 11. Bentuk Senyawa (a) squalene (b) canophyllic acid ... 16

Gambar III. 12. Bentuk Senyawa (a) Steroid (b) Sitosterol (c) Kolesterol... 17

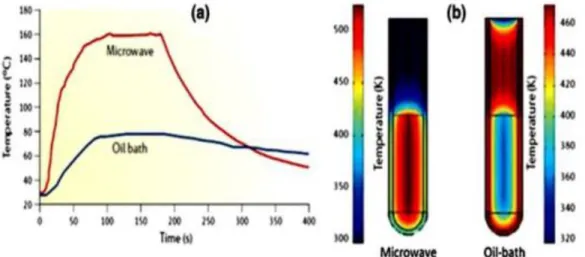

Gambar III. 13.a) Perbandingan Temperatur Microwave dengan Pemanasan Konvensional. b) Kondisi thermal Pemanasan pada Microwave dan Pemanasan Konvensional ... 21

Gambar III. 14. Penggambaran Skema TLC... 25

Gambar III. 15. Penentuan Retardation factor (Rf) ... 25

Gambar IV. 1. Tahapan proses Penelitihan ... 34

Gambar IV. 2.Alat untuk Microwave Assisted Extraction (MAE) ... 35

Gambar IV.3. Skema Esktraksi Crude Non-Polar ... 39

Gambar IV.4. Sistem cross-current pada ekstraksi batchwise multistage ... 40

Gambar IV.5. Skema Proses Batchwise Solvent Extraction ... 41

Gambar IV.6. Skema Proses Microwave Assisted Extraction ... 42

Gambar IV.7. Skema Proses Kombinasi... 43

Gambar IV.8. Skema Analisa Total Kandungan Fenolik Metode Folin-Ciocalteu ... 44

1 BAB I RINGKASAN

Di era globasisasi ini penyakit kanker merupakan penyakit yang tidak menular tetapi menjadi penghalang untuk meningkatkan harapan hidup di dunia. Kanker yang terjadi pada organ pernapasan atau paru-paru menjadi kanker pembunuh nomor satu di dunia dan Indonesia. Oleh karena itu para penderita kanker di dunia, perlu penanganan khusus dan diberikan obat agar memiliki angka harapan hidup yang tinggi. Kemoterapi pengobatan kanker yang terkenal dengan membunuh atau menghentikan perkembangan sel yang aktif. Hal ini berdampak yang terbunuh tidak hanya sel kanker, melainkan sel-sel yang baik bagi tubuh juga, sel-selain itu biaya untuk pengobatan kemoterapi cukup tinggi. Hal ini menyebabkan beberapa peneliti mencari solusi lain. Salah satunya dengan pengembangan dan isolasi senyawa boaktif yang terdapat dalam tanaman. Tanaman nyamplung dikenal sebagai tanaman yang memiliki banyak manfaat, salah satunya sebagai obat sebab memiliki banyak kandungan bioaktif. Squalene merupakan senyawa bioaktif yang terdapat pada tanaman nyamplung yang dapat menghambat pertumbuhan sel kanker. Diharapkan pada penelitihan ini nantinya mampu menjadikan senyawa squalene sebagai obat herbal yang dapat digunakan sebagai penghambat dan terapi penyembuhan. Penelitihan ini memiliki target untuk mengisolasi dan memurnikan senyawa squalene hingga >99% dengan metode pemurnian Microwave-assisted Extraction (MAE), batchwise solven extraction (BSE) dan kombinasi MAE-BSE yang nantinya akan dianalisa dengan TLC, GC serta GC-MS. Untuk mengetahui kandungan senyawa bioaktif uji TPC, TFC, Antioxidant Activity diperlukan. Sedangkan untuk tahapan selanjutnya diharapkan mampu mengimplementasikan bahwa senyawa squalene dapat digunakan sebagai pengobatan kanker yang lebih aman dengan melakukan analisa toksisitas.

Kata Kunci : Bioaktif, Pemurnian, Separasi, Squalene

2 BAB II

LATAR BELAKANG

II.1 Latar Belakang

Pada abad 21 ini kanker yang merupakan penyakit tidak menular menjadi penghalang untuk meningkatkan harapan hidup di dunia. Menurut WHO kanker menjadi penyebab utama kematian pertama atau kedua pada usia sebelum 70 tahun di 91 negara, sedangkan menjadi peringkat ketiga di 22 negara dari 172 negara yang telah disurvei. Berdasarkan data Globocan di Indonesia sendiri pada tahun 2018 jumlah penderita kanker menjadi bertambah 348.809 orang. Setiap tahunnya angka tersebut terus bertambah. Salah satu pengobatan kanker yang paling terkenal adalah kemoterapi. Kemoterapi merupakan pengobatan dengan membunuh atau menghentikan perkembangan sel yang aktif. Sehingga hal ini memiliki dampak tidak hanya bagi sel kanker, melainkan sel-sel yang baik bagi tubuh juga dibunuh, selain itu biaya untuk pengobatan kemoterapi ini cukup tinggi. Hal ini menyebabkan beberapa peneliti mencari solusi lain. Salah satunya adalah pengobatan herbal.

Beberapa orang beralih ke obat herbal alami yang relatif lebih murah serta telah dipercaya sejak jaman dahulu. Selain itu lebih mudah di dapat, pembuatannya sederhana, serta tidak memiliki efek samping yang membahayakan karena memakai bahan-bahan yang berasal dari alam. Pengembangan dan pencarian sumber senyawa bioaktif (bioactive compounds) dilakukan seiring dengan makin banyaknya penyakit-penyakit baru yang bermunculan, mulai dari penyakit infeksi, kanker, dan beberapa penyakit berbahaya lainnya. Salah satu komponen bioaktif yang kita ketahui adalah squalene.

Squalene adalah triterpene dengan rumus C30H50 yang disintesis pada

tumbuhan, hewan, bakteri, dan jamur sebagai prekursor untuk sintesis metabolit sekunder seperti sterol, hormon, atau vitamin (Ghimire dkk, 2016). Konsentrasi squalene terbesar di dunia yang hidup ismet di hati spesies ikan tertentu, terutama

3

hiu yang hidup di laut pada kedalam di bawah 400m. Squalene dianggap penting dalam ekstrak berminyak untuk kelangsungan hidup hewan laut, di mana pasokan oksigen miskin dan tekanan sangat tinggi (Andries dkk¸ 2014). Squalane sebagai langkah perantara dalam biosintesis kolesterol. Squalane memiliki banyak fungsi diantanya sebagai antioksidannya yang terkenal (Gunes, 2013); memiliki efek penghambatan pada kanker dan aktivitas anti tumor yang tinggi (Alvaro dan Eduardo, 2018); anti penuaan pada kosmetik sebagai pelembab alami dan dalam biosintesis kolesterol (Grande dkk, 2018). Penggunaan minyak hewan laut sebagai sumber squalene telah dibatasi oleh peraturan perlindungan hewan dan keberadaan polutan organik (POPs) sebagai pestisida organoklorin, hidrokarbon aromatik polisiklik, dioksin, atau logam berat yang menyebabkan kanker (Grande dkk, 2018). Ekstraksi Squalane dari sumber tanaman memiliki daya minat yang tinggi. Salah satu tanaman yang memiliki kandungan squalene adalah Nyamplung.

Tanaman nyamplung (Calophyllum inophyllum L.) adalah salah satu jenis tanaman hutan bakau yang memiliki banyak manfaat. Selain akar tanaman tersebut dapat mencegah abrasi, bagian tanaman yang lain juga tidak kalah penting. Hampir setiap bagian dari tanaman ini dapat diolah menjadi produk bernilai tinggi. Namun, masih sedikit masyarakat Indonesia yang mengetahui keunggulan tanaman tersebut. Di India, seluruh bagian tanaman nyamplung digunakan sebagai obat untuk menyembuhkan reumatik dan berbagai penyakit kulit. Batang nyamplung digunakan untuk mengobati pendarahan internal dan sebagai bahan astringen untuk produk perawatan kulit. Daun nyamplung dapat bermanfaat untuk mengobati iritasi mata, vertigo, migrain, dan heat stroke (Ling dkk., 2009; Chavan dkk., 2013). Menurut Giesen dkk. (2006), tanaman mangrove dapat ditemukan di daerah pesisir Indonesia, dimana 60% total mangrove yang tumbuh di Asia Tenggara tumbuh di wilayah Indonesia dengan sisanya tersebar di Malaysia (11,7%), Myanmar (8,8%), Papua Nugini (8,7%), dan Thailand (5,0%)Salah satu jenis tanaman mangrove di indonesia yang memiliki nilai ekonomis tinggi adalah tanaman nyamplung (Calophyllum inophyllum). Indonesia merupakan negara dengan populasi hutan bakau terbesar di dunia dengan tingkat keanekaragaman hayati yang sangat bervariasi di dunia dengan area seluas 3,1 juta hektar atau 22% dari total populasi

4

hutan bakau dunia. Sisanya berada di Australia (7,1%), Brazil (7%), Meksiko (5,4%), Nigeria (4,7%) dan di beberapa negara lainnya.

Sebagai tanaman obat, Prasad dkk. (2012), menemukan bahwa daun nyamplung memiliki senyawa bioaktif yang bersifat antidislipidemik dan antioksidan. Sedangkan, Novianti dkk. 2015, menyebutkan bahwa pada kulit batang dan daun nyamplung mengandung komponen bioaktiaf yang bersifat analgesik, antibakteri, antitoksik, dan antitumor. Selain itu, nyamplung berkhasiat dalam menyembuhkan luka, meredakan iritasi mata, dan mencegah penyakit jantung (Aparatmarta dkk, 2016).

Isolasi komponen senyawa bioaktif yang yang telah dilakukan Yohed dan Maulinda (2017), terhadap daun nyamplung berdasarkan total kandungan fenol (Total Phenolic Content, TPC), total kandungan flavonoid (Total Flavonoid Content, TFC), dan aktivitas antioksidan melalui analisa DPPH (1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazyl). Oleh karena banyak manfaatnya dalam menyembuhkan penyakit, dan dalam dunia kesehatan, maka penelitian mengenai tanaman nyamplung mulai berkembang. Selain itu pada penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Ardhyni dan Sholehah (2019), menggunakan ekstrak daun nyamplung dengan menggunakan pelarut n-hexane didapati kandungan squalane sebesar 40,1%. Dari penelitihan tersebut menunjukan bahwa nyamplung memiliki potensi untuk menjadi sumber squalene. Tetapi untuk konsentrasi squalene dalam daun nyamplung masih diperlukan proses pemisahan dan pemurnian yang sebelumnya belum dilakukan pada daun nyamplung. Sehingga untuk penelitihan kali ini untuk proses pemurnian dan pemisahan menggunakan metode Batchwise Solvent Extraction (BSE), dan Microwave Assisted Extraction (MAE). Serta nantinya akan dilakukan pengujian lebih lanjut mengenai pengaruh senyawa squalene terhadap pertumbuhan sel kanker.

II.2 Perumusan dan Batasan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

5

1. Bagaimana cara mengisolasi dan memurnikan senyawa Squalane pada daun nyamplung?

2. Bagaimana metode dan kondisi terbaik dalam mengisolasi senyawa Squalane pada Tanaman Nyamplung serta perbandingan dari metode Batchwise Solvent Extraction (BSE), dan Microwave Assisted Extraction) ?

3. Berapa yield dan kemurnian senyawa squalane yang berhasil dipisahkan pada penggunaan metode Batchwise Solvent Extraction (BSE), dan Microwave Assisted Extraction (MAE) ?

Dalam penelitian ini diberikan batasan masalah dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Bahan yang digunakan adalah daun nyamplung yang diperoleh dari Ekowisata Mangrove Wonorejo, Surabaya Jawa Timur

2. Senyawa yang akan dipisahkan adalah Squalane.

II.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini meliputi:

1. Mendapatkan metode pemurnian terbaik untuk senyawa squalene hingga >99%

2. Menganalisa kandungan senyawa bioaktif dari tanaman nyamplung untuk bisa dijadikan alternatif lain yang masih memiliki nilai pengembangan kedepannya.

II.4 Urgensi

Data internasional dari Globocan 2018 yang baru saja dirilis menyatakan kanker paru adalah kanker yang paling banyak ditemukan pada pria dan wanita di seluruh dunia dibanding jenis kanker lainnya. Total, kanker paru berjumlah 11,6 persen dari semua kasus kanker di dunia. Disusul kanker payudara, usus besar, prostat, dan perut. Oleh karena itu para penderita kanker di dunia, perlu dilakukan penanganan khusus dan diberikan obat agar memiliki angka harapan hidup yang tinggi. Jenis pengobatan yang menjadi alternatif saat ini adalah obat herbal. Tetapi menurut WHO, Negara Asia dan Afrika 80% populasi tergantung dari obat

6

tradisional untuk kebutuhan kesehatan secara umum. Sehingga pelu adanya alternatif lain untuk mencari sumber dari obat tradisional. Di Jepang banyak sekali warga yang tinggal di pesisir laut untuk meminum hati minyak ikan hiu sebagai obat tradisional. Sebab memiliki berbagai manfaat sebagai obat diabetes, pencegah kanker serta dapat digunakan untuk memperhalus kulit. Dengan mengisolasi senyawa squalene dari daun nyamplung ini diharapkan dapat digunakan untuk mengobati penyakit. Sejalan dengan hal tersebut, Laboratorium Teknologi Biokimia ITS mencantumkan penelitian dalam bidang Natural Products (Bahan-Bahan Aktif) di dalamnya. Oleh sebab itu, judul ini memiliki relevansi atau memiliki manfaat terhadap masyarakat dan juga didukung tersedianya bahan baku yang melimpah di Indonesia, khususnya Jawa yaitu daun nyamplung yang sering tidak dimanfaatkan. Dengan penelitian ini, dapat mengubah bahan baku yang tidak bernilai menjadi bahan yang dapat dimanfaatkan dalam bidang kesehatan.

7 BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

III.1. Teori Penunjang

III.1.1.Kondisi Tanaman Nyamplung (Calophyllum inophyllum) di Indonesia Di Indonesia, tanaman nyamplung (Calophyllum inophyllum) tersebar di berbagai daerah di tepian pantai, atau dataran rendah yang menjorok ke pantai. Nyamplung merupakan salah satu jenis tanaman kehutanan yang mulai dikembangkan penanamannya di Indonesia pada tahun 1950, sebagai pelindung pantai dari abrasi, penahan angin dari laut ke darat, penahan gelombang pasang, penahan tebing sungai dan pantai dari longsor, dan penjaga kualitas air payau. Namun, tanaman dapat beradaptasi dengan baik pada ketinggian 100 - 350 mdpl. Saat ini habitatnya tersebar dari hutan di pantai, tepi sungai, rawa-rawa hingga hutan di pegunungan tanaman nyamplung banyak. Di daerah Jawa, tanaman ini tumbuh liar, bercabang rendah dekat permukaan tanah, dan tumbuh berkelompok (Balitbang Pertanian, 2015).

Namun FAO (2007) mengatakan bahwa, jumlah tanaman nyamplung turut mengalami penurunan setiap tahunnya seiring dengan kondisi hutan bakau di Indonesia yang semakin memprihatinkan, dimana 40% hutan bakau per tahun mengalami kerusakan. Penyebab utama hilangnya hutan bakau di Indonesia termasuk akibat konversi tambak udang yang dikenal sebagai “revolusi biru” (Sumatra, Sulawesi dan Jawa Timur), penebangan dan konversi lahan untuk pertanian atau tambak garam (Jawa dan Sulawesi) serta degradasi akibat tumpahan minyak danpolusi (Kalimantan Timur). Selain fungsinya dalam menjaga stabilitas pantai, tanaman nyamplung memiliki banyak manfaat yang besar baik sebagai sumber energi nabati terbarukan maupun sebagai obat.

III.1.2.Persebaran Nyamplung (Calophyllum inophyllum) di Indonesia

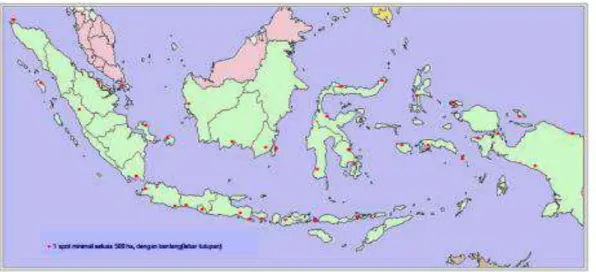

Tanaman nyamplung mempunyai sebaran yang cukup luas di dunia yakni meliputi Madagaskar, Afrika Timur, Asia Selatan dan Tenggara, Kepulauan Pasifik, Hindia Barat, dan Amerika Selatan. Persebaran nyamplung di Indonesia dapat dilihat pada Gambar III.1. yang meliputi daerah Sumatera Barat, Riau,

8

Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi, Maluku hingga Nusa Tenggara Timur dan Papua .Tanaman ini mempunyai nama yang berbeda pada setiap daerah seperti eyobe (Enggano), nyamplung (Jawa,Sunda, dan Makassar), samplong atau camplong (Madura), punaga (Minangkabau dan Bali), kanaga (Dayak atau Panaga), mantau (Bima), pantar (Alor), fitako (Ternate) dan masih banyak nama lain di berbagai daerah (Balitbang Pertanian, 2015).

Menurut Leksono dkk. (2014) tanaman nyamplung di pulau Jawa pada umumnya tumbuh di daerah pantai berpasir (0 m dpl.) juga pada tanah mineral sampai ketinggian 150 m dpl. Nyamplung tumbuh paling dekat pada posisi 50 – 1000 m dari bibir pantai dengan kerapatan pohon sangat bervariasi. Peta sebaran nyamplung di pulau Jawa pada umumnya berdekatan dengan pantai selatan dan pantai barat pulau Jawa, yang mempunyai karakteristik fisik lahan dalam klasifikasi sistem dataran laut dan pantai, sistem dataran, sistem bukit kapur, sistem pesisir pantai yang bergelombang, tipe batuan sedimen pasir serta tipe batuan kapur yang terbentuk dari endapan muara dan endapan vulkanik. Daerah penyebaran nyamplung dapat dilihat pada Gambar III.I.

Gambar III. 1. Persebaran Tanaman Nyamplung (Calophyllum inophyllum ) di Indonesia

9

III.1.3.Karakteristik Tanaman Nyamplung (Calophyllum inophyllum)

Nama ilmiah dari Calophyllum inophyllum diambil dari bahasa yunani Kalos, yang berarti cantik dan Phullon yang berarti daun. Di Inggris, pohonnya dikenal sebagai beautiful leaf (terjemahan dari bahasa yunani), Indian Laurel (karena berasal dari India), Alexandrian Laurel, dan Beach Calophyllum (karena pohonnya biasanya tumbuh di tepi pantai). Di Tahiti, pohon ini dinamakan ati dan buahnya disebut tamanu. Di Samoa, pohon ini dikenal dengan nama fetau, damanu di Pulau Fiji, dan te itai di Pulau Kirbati. Sedangkan di Indonesia, tanaman ini disebut dengan Nyamplung, Penaga Laut di Malaysia, dan Puna di Pulau Lakshadweep. Sedangkan di Hawaii tanaman ini dinamakan Kamani Tree dan dikenal dengan sebutan Foraha Tree di Madagascar (Ling dkk., 2009).

Menurut Heyne (1987) tanaman nyamplung memiliki taksonomi sebagai berikut:

Kingdom : Plantae (tumbuhan)

Subkingdom : Tracheobionta (berpembuluh) Superdivisio : Spermatophyta (Menghasilkan Biji) Divisio : Magnoliophyta (berbunga)

Kelas : Magnoliopsida (berkeping dua/dikotil) Sub-Kelas : Dilleniidae

Ordo : Theales

Familia : Clusiaceae

Tanaman nyamplung mudah dibudidayakan, tumbuh baik pada ketinggian 0-800 meter dpl seperti di hutan, pegunungan dan rawa-rawa, curah hujan antara 1000-5000mm per tahun, pH tanah 4-7,4, tumbuh pada tanah tandus, daerah pantai yang kering dan berpasir atau digenangi air laut. Tinggi tanaman dapat mencapati 30 meter dengan diameter 0,8 meter, daun mengkilap, batang berwarna abu-abu hingga putih, warna kayu bervariasi tergantung spesies. Tanaman nyamplung berbuah sepanjang tahun terutama pada bulan Februari-Maret dan Agustus-September di Indonesia dan di Hawaii pada bulan April- Juni dan Oktober-Desember. Tanaman nyamplung memiliki daya tahan yang tinggi terhadap lingkungan, ditemukan dalam jumlah populasi yang besar, dengan kisaran umur

10

yang lama (1-50 tahun), dan memiliki biji yang banyak (Friday dan Okano, 2006). Untuk bagian-bagian dari tanman nyamplung ini dapat dilihat pada Gambar II.2.

Gambar III. 2. Bagian-bagian Tanaman Nyamplung (Calophyllum inophyllum)

III.1.4.Manfaat dan Kandungan dalam Tanaman Nyamplung (Calophyllum inophyllum)

Tanaman nyamplung merupakan tanaman serba guna, mulai dari manfaat pohonnya sebagai tanaman konservasi dan penghijauan sampai pada produk yang dihasilkan yaitu kayu dan hasil hutan bukan kayu berupa biji yang dimanfaatkan sebagai penghasil minyak nabati (Wibowo dan Hendra, 2011).

Menurut Ling dkk. (2009) tanaman nyamplung dapat berfungsi sebagai anti bakteri, anti kanker, anti neoplastic, anti inflamasi, anti platelet, anti psikotik, antiviral, photoprotective, molluscicidal, dan piscicidal. Pada Tabel III.1 merupakan manfaat tanaman nyamplung yang didapat dari berbagai sumber.

Manfaat tersebut didapatkan karena adanya metabolit sekunder yang dihasilkan oleh tanaman nyamplung. Metabolit sekunder adalah senyawa organik yang dihasilkan tumbuhan yang tidak memiliki fungsi langsung pada pertumbuhan, perkembangan, maupun reproduksi tumbuhan, namun senyawa ini biasa digunakan tanaman untuk mempertahankan diri dari kondisi lingkungan (Saifudin, 2014).

11

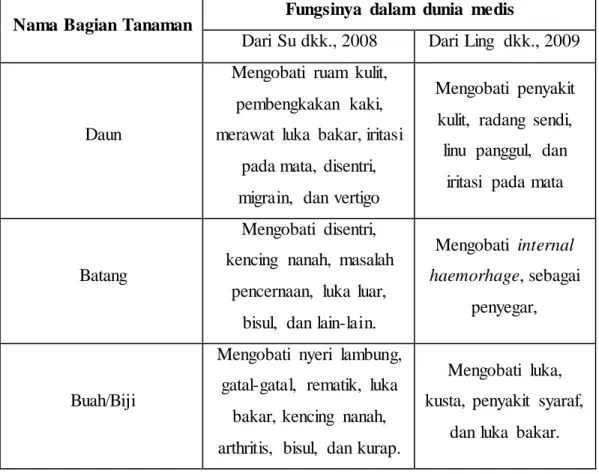

Tabel III. 1Manfaat dan Kegunaan Tanaman Nyamplung (Calophyllum inophyllum)

Nama Bagian Tanaman Fungsinya dalam dunia medis

Dari Su dkk., 2008 Dari Ling dkk., 2009

Daun

Mengobati ruam kulit, pembengkakan kaki, merawat luka bakar, iritasi

pada mata, disentri, migrain, dan vertigo

Mengobati penyakit kulit, radang sendi,

linu panggul, dan iritasi pada mata

Batang

Mengobati disentri, kencing nanah, masalah

pencernaan, luka luar, bisul, dan lain-lain.

Mengobati internal haemorhage, sebagai

penyegar,

Buah/Biji

Mengobati nyeri lambung, gatal-gatal, rematik, luka

bakar, kencing nanah, arthritis, bisul, dan kurap.

Mengobati luka, kusta, penyakit syaraf,

dan luka bakar.

Terdapat beberapa kelompok utama metabolit sekunder, yaitu senyawa fenolik, terpenoid, steroid dan alkaloid.

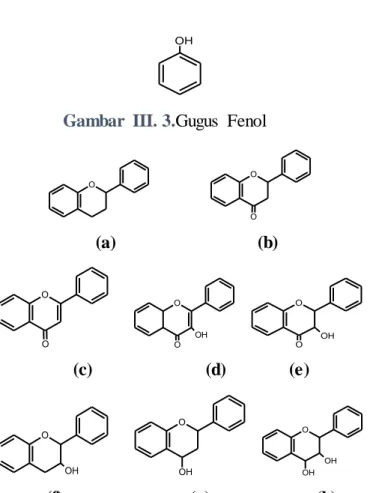

a) Senyawa Fenolik

Senyawa fenolik adalah senyawa yang memiliki satu atau lebih gugus hidroksil (OH) yang menempel di cincin aromatik. Dengan kata lain senyawa fenolik adalah senyawa yang sekurang-kurangnya memiliki satu gugus fenol (Gambar III.3), sedangkan senyawa yang memiliki gugus fenol lebih dari satu disebut polifenol. Banyaknya variasi gugus yang mungkin tersubtitusi pada kerangka utama fenol menyebabkan kelompok fenolik memiliki banyak sekali anggota. Rincian klasifikasinya dapat dilihat pada Tabel.III.2.

12

Tabel III. 2. Klasifikasi Senyawa Fenol Berdasarkan Jumlah Atom Karbon

Struktur Kelas

C6 Fenolik sederhana

C6-C1 Asam fenolat dan senyawa yang berhubungan lainnya C6-C2 Asetofenon dan asam fenilasetat C6-C3 Asam sinamat, sinamil aldehid,

sinamil alkohol

C6-C3 Koumarin, isokoumarin, dan kromon C15 Kalkon, auron, dihidrokalkon

C15 Flavan C15 Flavon C15 Flavanon C15 Flavanonol C15 Antosianidin C15 Antosianin C30 Biflavonil

C6-C1-C6,C6-C2-C6 Benzofenon, xanthone, stilben

C6,C10,C14 Kuinon

C18 Betasianin

Lignan, neolignan Dimer atau oligomer

Lignin Polimer

Tanin Oligoner atau polimer

Phlobaphene Polimer

(Vermerris dan Nicholson 2006)

Flavonoid merupakan senyawa terbesar pada senyawa fenolik tumbuhan yang memiliki struktur dasar yang dibangun oleh 15 atom C (C6‐C3‐C6). Senyawa flavonoid dapat dibagi menjadi delapan jenis, yaitu flavan, flavanon, flavon, flavonol, dihidroflavonol, flavan‐3‐ol, flavan‐4‐ol, dan flavan‐3,4‐diol (Ramdani, 2005). Untuk macam-macam bentuk senyawa flavonoid dapat dilihat pada Gambar III.4.

Pada penelitian yang telah dilakukan Ling dkk., (2009) menunjukan bahwa tanaman Calophyllum inophyllum mengandung senyawa kumarin yang mungkin dapat efektif dalam mengobati penyakit kanker dan menghambat virus HIV. Menurut Lim (2012), dalam bukunya menurut Li dkk., (2007) sedikitnya sembilan komponen telah di isolasi dari daun Calophyllum inophyllum, diantaranya: 2hydroxy xanthone ; 4hydroxy xanthone; 1,5 dihydroxy xanthone; 1,7dihydroxyxanthone; 1, 3,5 – trihydroxy -2 methoxy xhantone; 6 -6 -deoxyjacaerubin; flavonoids, amentoflavone; kaempferol -3-O-α-L-rhamnoside; dan quercetin-3-O-α-L-rhamnoside.

13 OH

Gambar III. 3.Gugus Fenol

O O O (a) (b) O O O O OH O O OH (c) (d) (e) O OH O OH O OH OH (f) (g) (h)

Gambar III. 4.Struktur Senyawa (a) flavan, (b) flavanon, (c) flavon, (d) flavonol (quarcetin), (e) dihidroflavonol, (f) flavan‐3‐ol, (g) flavan‐4‐ol, dan (h) flavan‐3,4‐

diol

Menurut beberapa penelitian yang telah dilakukan, kandungan senyawa bioaktif yang dapat diisolasi pada nyamplung cukup beragam untuk jenis senyawa fenolik tetapi bukan flavonoid diantaranya xanthone (Yimdjo dkk., 2004; Linuma dkk., 1994), kumarin (Su dkk., 2008), benzodipiranon (Khan dkk., 1996), berikut penjelasan senyawa secara singkat:

1. Xanthone

Xanthone merupakan senyawa dengan kerangka dasarnya dua fenil yang dihubungkan dengan jembatan karbonil dan oksigen. Xanthone mempunyai kerangka dasar yang terdiri atas 13 atom karbon yang membentuk susunan C6-C1-C6, bentuk strukturnya dapat dilihat pada Gambar III.5. Biosintesis senyawa xanthone belum diketahui secara jelas

14

namun diduga masih berhubungan dekat dengan biosintesis senyawa flavonoid dan stilbenoid. Hal ini bisa dilihat dari tipe oksigenasi dua jenis cincin aromatik yaitu satu cincin aromatik(A) memperlihatkan ciri berasal dari jalur sikimat dan satu cincin(B) lagi memperlihatkan ciri berasal dari jalur asetat-malonat. Senyawa xanthone yang di isolasi dari tumbuhan Calophyllum inophyllum ada yang terprenilasi dan ada juga yang tidak terprenilasi. Kebanyakan senyawa xanthone yang diisolasi dari tumbuhan ini menunjukkan adanya ciri khas, salah satunya adalah gugus hidroksi pada C1. Kemungkinan posisi oksigenasi ditunjukkan pada Gambar III.6.

R R R R O R R R R O

Gambar III. 5. Bentuk Senyawa Xanthone

O O A C B 6 7 8 5 4 3 2 1

Gambar III. 6. Kemungkinan Posisi Oksigenasi Senyawa Xanthone

Senyawa xanthone yang telah diisolasi dari tumbuhan Calophyllum inophyllum cukup banyak. Kebanyakan senyawa tersebut mengandung gugus tambahan terutama gugus isoprenil.

2. Kumarin

Senyawa bahan alam yang juga banyak diisolasi dari tumbuhan Calophyllum inophyllum adalah golongan kumarin (Gambar III.7). Biosintesis senyawa kumarin berasal dari jalur sikimat, atau masih sejalur dengan golongan fenil propanoid. Dari segi biogenetik, kerangka benzopiran-2-on dari kumarin berasal dari asam-asam sinamat melalui orto-hidrolaksi. Asam orto-kumarat yang dihasilkan setelah menjalani isomerisasi cis-trans mengalami kondensasi (Lenny, 2006). Ciri khas senyawa ini adalah adanya gugus lakton yang terbentuk dari asam pada ujung gugus propan dengan hidroksi pada gugus fenil. Oksigenasi senyawa kumarin pada cincin aromatiknya juga khas, yaitu berselang-seling. Strukur

15

senyawa turunan kumarin dilihat dari gugus yang terikat pada C4 dapat dibedakan menjadi 4-metilkumarin, 4-fenilkumarin, dan 4-(n-propil) kumarin. Diantara ketiganya senyawa kumarin dengan gugus fenil dan n-propil pada C4 merupakan senyawa yang terbanyak ditemukan.

R R R R R O O

Gambar III. 7. Bentuk Seyawa Kumarin 3. Benzodipiranon

Benzodipiranon merupakan senyawa turunan dari kromanon. Senyawa-senyawa ini memiliki kerangka yang mirip dengan stilben dengan tambahan dua gugus prenil. Untuk gugus benzodipiranon dapat dilihat pada Gambar III.8.

O O OH O R R R H

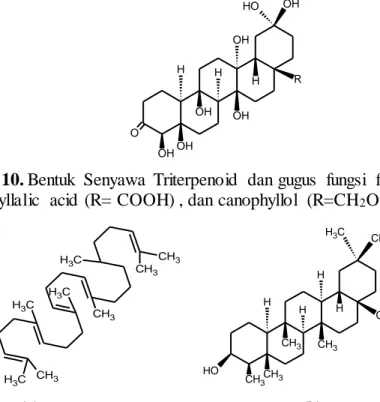

Gambar III. 8. Betuk Senyawa Benzodipiranon b) Senyawa Terpenoida

Terpenoid adalah senyawa yang tersusun dari kerangka isopren (C5) pada Gambar III.9, yakni rantai beranggota lima karbon bercabang (branching) metil pada karbon nomor 2 atau kelipatannya. Menurut Lenny (2006) klasifikasi terpenoid ditentukan dari unit isopren atau unit C5 penyusun senyawa tersebut. Penggabungan kepala dan ekor dari unit isopren dapat membentuk monoterpenoid (10 unit karbon), sesquiterpenoid (15 unit karbon), diterpenoid (20 unit karbon), triterpenoid (30 unit karbon), tetraterpenoid (40 unit karbon), dan politerpenoid.

CH

3C

H

2CH

216

Selain itu, penelitian oleh Ragasa, (2015) membuktikan bahwa ada beberapa senyawa terpenoid yang berada pada tanaman nyamplung umumnya merupakan triterpenoid Gambar III.10. meliputi friedelin, squalene, canophyllic acid, canophyllalic acid, dan canophyllol. Berikut adalah beberapa bentuk senyawa triterpenoid Gambar III.11.

O OHOH OH OH R OH O H OH H H H

Gambar III. 10.Bentuk Senyawa Triterpenoid dan gugus fungsi friedelin (R= CH3), canophyllalic acid (R= COOH) , dan canophyllol (R=CH2OH)

H3C CH3 C H3 CH3 C H3 C H3 CH3 CH3 C H3 CH3 COOH CH3 CH3 CH3 CH3 O H H H H H (a) (b)

Gambar III. 11.Bentuk Senyawa (a) squalene (b) canophyllic acid

Triterpenoid merupakan golongan senyawa terpenoid yang terdiri dari 30 atom C atau 6 unit isopren. Triterpenoid dalam jaringan tumbuhan dapat dijumpai dalam bentuk bebasnya, tetapi juga banyak dijumpai dalam bentuk glikosidanya. Triterpenoid terbagi dalam struktur siklik dan asiklik. Triterpenoid asiklik yang penting hanya squalene yang dianggap sebagai senyawa antara dalam biosintesis steroid. Triterpenoid yang paling tersebar luas adalah triterpenoid pentasiklik. Kerangka yang paling banyak dijumpai pada senyawa golongan triterpenoid di alam adalah ursam, lupan, oleanan, dan friedelin (Kristanti, 2008).

17 c) Senyawa Steroid

Steroid ditemukan pada Calophyllum inophyllum adalah sitosterol (Kumar dkk., (1976); Goh dan Jantan, (1991) dan kolesterol (Ali dkk., 1999). Sterol adalah steroid yang memiliki gugus hidroksi pada C3-nya. Sterol dijumpai dalam bentuk bebas ataupun bergabung dengan glukosa membentuk glikosida (sterolin) atau sebagai ester asam lemak. Sterol merupakan senyawa bahan alam yang umumnya tersusun dari 27 atom karbon (Kristianti, 2008). Berikut adalah gambar senyawa Steroid.

R3 R2 R1 (a) CH3 CH3 C H3 CH3 CH3 O H H H H H CH3 O H H H H H CH3 C H3 (b) (c)

Gambar III. 12.Bentuk Senyawa (a) Steroid (b) Sitosterol (c) Kolesterol

d) Senyawa Alkaloid

Alkaloid didefinisikan sebagai senyawa tanaman yang aktif secara farmakologis, mengandung nitrogen berbentuk hetrosikli, serta dapat memblokir saluran ion, menghambat enzim, atau mengganggu transmisi saraf, menghasilkan halusinasi, kehilangan koordinasi, kejang-kejang, muntah, dan mati (Tiwari dan Rana, 2015).

Menurut klasifikasi Hegnauer, yang didasarkan pada keduanya, jenis nitrogen dan asal biokimia, tiga jenis utama alkaloid dibedakan menjadi tiga yaitu alkaloid sejati yang berasal dari asam amino dan memiliki nitrogen dalam cincin heterosiklik, protoalakloid yang berasal dari asam amino dan tidak memiliki nitrogen dalam cincin heterosiklik dan alkaloid semu yang tidak berasal dari asam amino tetapi memiliki cincin heterosiklik nitrogen (Mazen,

18

2010). Pada penelitian Susanto dkk., (2017) menyebutkan bahwa ada senyawa alkaloid yang terkandung dalam tanaman nyamplung.

III.1.5. Metode Ekstrak Daun Nyamplung

Senyawa polar adalah suatu senyawa yang terbentuk akibat satu atom mempunyai keelektronegatifan yang substansial lebih besar daripada yang lain. Semakin elektronegatif suatu atom, semakin besar tarikannya terhadap ikatan elektron. Hasilnya adalah suatu ikatan dengan distribusi rapat elektron yang tak merata. Senyawa non-polar adalah suatu senyawa yang terbentuk akibar atom dengan keelektronegatifan yang sama atau hampir sama membentuk ikatan kovalen, dimana kedua atom menerapkan tarikan yang sama atau hampir sama terhadap elektron ikatan. Umumnya, ikatan karbon dan ikatan karbon-hidrogen adalah jenis ikatan nonpolar yang paling umum (Fessenden,1986).

Untuk mengidentifikasi kandungan senyawa polar dan non-polar dari daun nyamplung, hal yang perlu dilakukan pertama kali adalah memisahkan antara kandungan polar dan non-polarnya. Pemisahan ini berdasarkan solvent yang digunakan. Pemilihan solvent tersebut berdasarkan polarity index. Polar atau non-polar suatu senyawa dapat dilihat pada Tabel III.3.

Tabel III. 3. Polaritas Solvent Relative

Polarity Formula Group Solvents

Non-polar R-H Alkanes Petroleum ethers,

hexanes, ligroin

Ar-H Aromatics Toluene

R-O-R Ethers Diethyl ether

R-X Alkyl halides Trichloromethane, chloroform

R-COOR Esters Ethyl acetate

R-CO-R Aldehydes,

Ketones Acetone, MEK

R-NH2 Amines Phyridine,

triethylamine

R-OH Alcohols MeOH, EtOH, IPA,

Butanol

R-COHN2 Amides Dimethylformamide

R-COOH Carboxylic Acid Ethanoic acid

Polar H-O-H Water

19

Ekstraksi adalah proses pemisahan suatu atau beberapa zat dari suatu padatan atau cairan dengan bantuan pelarut. Pelarut tidak atau hanya sebagian larut dengan padatan atau cairan dengan kontak secara terus menerus agen aktif berpindah dari campuran padatan/cairan (raffinate) menuju pelarut (extract). Setelah pencampuran dua fase, proses pemisahan dilakukan dengan prinsip gravitasi atau dengan gaya sentrifugal (Gamse,2004).

Menurut Yunitasari (2008), dalam penelitiannya menjelaskan tentang pengaruh jenis solvent pada berbagai variasi jumlah tray dari 6-10 untuk pengambilan minyak nyamplung dengan metode ekstraksi kolom. Dari hasil percobaan, penulis menjelaskan bahwa semakin banyak jumlah tray maka semakin cepat waktu yang dibutuhkan solvent untuk mengekstrak minyak. Pelarut yang digunakan adalah antara n-Hexane dan Petroleum. Dari hasil percobaan, penulis menjelaskan bahwa kondisi maksimum ekstraksi dicapai Petroleum pada tray ketujuh, kemudian pada tray selanjutnya semakin menurun jumlah minyak yang diperoleh. Sedangkan untuk n-Hexane, minyak yang diperoleh terus meningkat di setiap kenaikan tray. Pada Tabel III.4. ditunjukan perbandingan beberapa kondisi operasi ekstraksi.

III.1.6. Batchwise Solvent Extraction (BSE)

Metode ini dilakukan untuk menghilangkan pengotor sekaligus memurnikan dan memisahkan antara fraksi polar dan nonpolar yang masih ada dalam crude ekstrak dengan menggunakan prinsip perbedaan polarity. Crude ekstrak yang diperoleh dari metode ekstraksi dicampurkan dengan pelarut polar dan non polar. Larut an kemudian akan terpisah menjadi dua layer dimana dibagian atasnya merupakan Non Polar Lipid Fraction (NPLF) yang kaya akan TG sedangkan layer bawah disebut Polar Lipid Fraction yang kaya akan senyawa bioaktif. Aparamarta et al (2016) menggunakan metode ini untuk memurnikan minyak nyamplung. Kemurnian TG dengan metode batchwise solvent-solvent extraction berhasil ditingkatkan mulai dari 70.8 menjadi 98.53 wt%. (2013)

20

Tabel III. 4. Kondisi Operasi untuk Berbagai Macam Proses Ekstraksi Modified Sokhlet Extraction1 Ekstraksi Soxhlet2 Maserasi3 Pressurized Liquid Extraction4 Pelarut Umum yang Digunakan Heksana, Ethyl acetate Methanol, ethanol, atau campuran etanol dan air Methanol, ethanol, atau campuran etanol dan air CO2, Alkohol, Dichloromethane-acetone Temperatur (oC) Dipanaskan Tergantung pelarut yang digunakan Dapat dipanaskan Dipanaskan Modified Sokhlet Extraction1 Ekstraksi Soxhlet2 Maserasi3 Pressurized Liquid Extraction4 Penggunaan Tekanan diatas 1 atm

Tidak bisa Tidak Bisa Tidak Bisa Bisa (50-250 bar) Waktu yang

Dibutuhkan 11-12 jam 3 – 18 jam 3-4 hari 5 menit

Volume Pelarut yang Dibutuhkan (ml) 350 150 – 200 Tergantung banyaknya sampel Mengurangi penggunaan pelarut 30 mL/sampel dibandingkan dengan ekstraksi soxhlet 1) Fabian dkk., 2009; Gunawan dkk., 2008; Kasim dkk., 2009; Gunawan

dkk.,2013

2) Yunitasari dkk., 2008 3) Sasidharan dkk., 2011

4) Saleh dan Sanagi 2009

III.1.7. Metode Microwave-assisted Extraction (MAE)

Microwave-Assisted Extraction (MAE) atau ekstraksi dengan bantuan gelombang mikro merupakan proses ekstraksi yang memanfaatkan energi yang ditimbulkan oleh gelombang mikro dengan frekuensi 0.30-300 GHz dalam bentuk radiasi nonionisasi elektromagnetik. Keuntungan MAE yakni aplikasinya yang luas dalam mengekstrak berbagai senyawa termasuk senyawa yang labil terhadap panas.

21

Selain itu, laju ekstraksi yang lebih tinggi, konsumsi pelarut yang lebih rendah, dan pengurangan waktu ekstraksi yang signifikan dibanding ekstraksi konvensional (Liu, dkk, 2013). Dapat dilihat pada Gambar III.13 untuk perbandingan pemanasan menggunakan microwave dan konvesional

Gambar III. 13.a) Perbandingan Temperatur Microwave dengan Pemanasan Konvensional. b) Kondisi thermal Pemanasan pada Microwave dan Pemanasan

Konvensional

MAE merupakan teknologi untuk mengekstrak material organik dengan memperhatikan alternatif yang penting dalam teknik ekstraksi karena dapat bermanfaat untuk mengurangi waktu ekstraksi dan penggunaan solvent, selektivitas, pemanasan volumetrik, dan proses pemanasan yang terkontrol. Sebagai tambahan, untuk mengurangi waktu ekstraksi, pengguaan pelarut dan konsumsi energi, proses ini menunjukkan lebih banyak keuntungan seperti lebih efektif dalam proses pemanasan, transfer energi yang lebih cepat, ukuran peralatan yang tidak terlalu besar,serta laju pemanasan yang lebih cepat dan peningkatan yield (Liu, dkk, 2013).

Keunggulan dalam pemilihan microwave sebagai media pemanas karena microwave bisa bekerja cepat dan efisien. Hal ini dikarenakan adanya gelombang elektromagnetik yang bisa menembus bahan dan mengeksitasi molekul-molekul bahan secara merata. Gelombang pada frekuesnsi 2500MHz (2,5 GHz) ini diserap bahan. Saat diserap, atom-atom akan tereksitasi dan menghasilkan panas. Proses ini tidak membutuhkan konduksi panas seperti oven biasa. Maka dari itu, prosesnya

22

bisa dilakukan sangat cepat. Disamping itu, gelombang mikro pada frekuensi ini diserap oleh bahan gelas, keramik, dan sebagian jenis plastik. Pemanasan dengan gelombang mikro lebih merata karena bukan mentransfer panas dari luar tetapi membangkitkan panas dari dalam bahan tersebut. Pemanasannya juga dapat bersifat selektif artinya tergantung dari dielektrik properties bahan. Hal ini akan menghemat energi untuk pemanasan. Selain itu waktu reaksi pemanasan dengan gelombang mikro jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan waktu reaksi pemanasan konvensional. Pemanasan dengan microwave memiliki panas yang hilang lebih kecil dibandingkan dengan pemanasan konvensional. Hal ini menandakan bahwa efisiensi energi pemansan menggunakan microwave lebih besar dibandingkan pemanasan konvensional.

III.1.8. Gelombang Mikro (Microwave)

Gelombang mikro atau mikro gelombang (microwave) adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super tinggi (Super High Frequency, SHF), yaitu diatas 3GHz (3x109 Hz). Sebenarnya gelombang ini merupakan gelombang radio, tetapi panjang gelombangnya lebih kecil dari gelombang radio biasa. Panjang gelombangnya termasuk ultrashort (sangat pendek) sehingga disebut juga mikro. Dari sinilah lahir istilah microwave. Gelombang mikro berada pada frekuensi 2.500 MHz (2,5 GHz) ini diserap oleh air, lemak, dan gula. Saat diserap, atom tereksitasi dan menghasilkan panas. Proses ini tidak memerlukan konduksi panas seperti oven biasa. Karena itulah prosesnya bisa dilakukan sangat cepat. Hebatnya lagi, gelombang mikro pada frekuensi ini tidak diserap oleh bahan-bahan gelas, keramik, dan sebagian jenis plastik. Bahan logam bahkan memantulkan gelombang ini. Untuk Energi dengan jenis radiasi berbeda dapat dilihat pada Tabel III.5.

Pemanasan dielektrik terjadi melalui dua fenomena utama; polarisasi dipolar dan konduksi ionik. Polarisasi dipole dihasilkan ketika dipol atau beban dalam molekul cair berusaha untuk menyesuaikan diri dengan elektromagnetik lapangan yang disebabkan oleh MW iradiasi. Hal ini menyebabkan gesekan dipole dan tabrakan dan akhirnya menghasilkan pemanasan dielektrik. Dalam konduksi ionik, ion molekul akan bergerak dibawah pengaruh medan elektromagnetik yang berubah

23

dan memberikan panas dari tingkat tabrakan cepat pada tingkat molekuler (Liu, dkk, 2013).

Tabel III. 5. Energi dengan Jenis Radiasi Berbeda

Radiasi Frekuensi (Hz) Energi (eV)

Gamma 3.0 x 1020 1.24 x 106 X 3.0 x 1019 1.24 x 106 Ultraviolet 1.0 x 1015 4.1 Visible 6.0 x 1014 2.5 Infrared 3.0 x 1012 0.012 Microwave 2.45 x 109 0.0016 Radio frekuensi 1.0 x 106 4.0 x 10-9 (De Souza, 2015)

III.1.9. Identifikasi dan Analisa Senyawa Bioaktif

Pemisahan campuran menjadi komponen-komponennya adalah hal yang penting dalam semua cabang kimia dan tidak kalah pentingnya dalam banyak bidang lain di mana teknik-teknik kimia digunakan untuk memecahkan berbagai macam masalah. Pemisahan untuk identifikasi dan karakterisasi umumnya dibagi menjadi dua macam, yaitu metode kromatografi dan metode nonkromatografi. Kromatografi adalah suatu metode pemisahan fisik, dimana komponen-komponen yang dipisahkan didistribusikan di antara dua fasa, salah satu fasa tersebut adalah suatu lapisan stasioner dengan permukaan yang luas, yang lainnya sebagai fluida yang mengalir perlahan di sepanjang landasan stasioner (Day dan Underwood, 2002). Untuk metode kromatografi diantaranya adalah dengan TLC, GC-MS, dan HPLC. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah TLC dan GC -MS. Sedangkan metode non-kromatografi mencakup immunoassay yang menggunakan antibodi monoclonal (MAbs), phytochemical screening assay, Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR), dan Spectrophotometry UV-Vis.

24 III.1.10. Metode Kromatografi

III.1.10.1. Thin Layer Chromatography (TLC)

Thin Layer Chromatography (TLC) merupakan metode yang digunakan untuk menganalisa dan mengidentifikasi senyawa yang terdapat di dalam campuran. TLC dapat digunakan untuk membantu menentukan jumlah komponen dalam suatu campuran, mengidentifikasi senyawa dan kemurnian suatu senyawa. TLC memiliki dua fase yaitu fase gerak dan fase diam. Fase diam biasanya terdiri dari adsorben halus, contohnya silika (SiO2), atau alumina (Al2O3) yang digunakan dalam bentuk

lapisan tipis (sekitar 0,25 mm). Fase gerak terdiri dari pelarut organik yang mudah menguap. Jenis adsorben yang biasa digunakan terdapat pada Tabel III.6.

Tabel III. 6. Jenis Adsorbent

Adsorbent Paling Kuat Paling Lemah Silika Gel Alumunium Oksida Magnesium Karbonat Kalsium Phospat Selulosa (Das, 1994)

TLC terdiri atas tiga langkah yaitu spotting, development, dan visualization. Pada spotting, sampel akan ditotolkan pada plate TLC dalam jumlah yang kecil dengan menggunakan micropipet. Pada development, senyawa-senyawa dalam sampel akan terelusi dengan kecepatan yang tergantung pada sifat senyawa-senyawa tersebut (kemampuan terikan pada fasa diam dan kemampuan larut dalam fasa gerak). Senyawa non-polar akan lebih sedikit tertarik pada plate sehingga akan menghabiskan waktu yang lebih banyak pada fase gerak. Senyawa ini akan bergerak lebih cepat dan muncul lebih dekat dengan puncak dari plate. Sedangkan senyawa polar akan lebih tertarik pada plate sehingga akan menghabiskan waktu lebih sedikit pada fase gerak dan akan muncul lebih rendah pada plate. Pada visualisasi, spot-spot dapat secara langsung diamati setelah proses development. Namun karena pada umumnya suatu senyawa tidak berwarna, metode visualisasi dibutuhkan. Misalnya pada silika gel dalam plate TLC yang akan menampilkan

25

dark spot di bawah sinar ultraviolet atau dengan menempatkan plate pada iodin vapor.

Pada Gambar III.14. dapat dilihat bahwa semakin berjalannya waktu, komponen yang terdapat pada larutan sampel akan terpisah. Pelarut terus bergerak menuju atas dengan prinsip kapilaritas. Komponen berwarna hijau merupakan senyawa yang kurang polar dibandingkan komponen berwarna merah karena lebih dekat dengan puncak plate. Sedangkan komponen berwarna merah merupakan senyawa yang lebih polar.

Gambar III. 14. Penggambaran Skema TLC

Analisis suatu senyawa dalam TLC biasanya dilakukan dengan dibandingkan terhadap senyawa standarnya. Nilai Rf (Retardation factor) digunakan untuk mengkuantitaskan perpindahan dari suatu material sepanajang plate. Rf sebanding dengan jarak yang berpindah dari suatu substansi dibagi dengan jarak yang berpindah dari suatu solvent. Biasanya nilainya diantara nol dan satu. Umumnya efektif solvent memiliki nilai Rf antara 0,3-0,7. Secara ideal, nilai Rf akan sama dari senyawa yang diberikan dengan menggunakan pelarut yang sama. Secara praktis,perpindahan berdasarkan dari struktur dan ketebalan dari layer, jumlah air tersisa, dan efek dari binding agents. Dapat dilihat pada Gambar III.15. untuk penentuan Rf.

Gambar III. 15. Penentuan Retardation factor (Rf) X Y SOLVENT FRONT CENTER SPOT STARTING POINT OF SPOT

26

Thin Layer Chromatography (TLC) ini adalah analisa kualitatif. Keuntungan dengan menggunakan metode TLC adalah mudah, cepat, dan murah. Namun terkadang juga ada masalah dengan metode ini, misalnya adalah sampel tidak muncul yang kemungkinan dapat disebabkan karena sampel tidak cukup atau dibutuhkan metode visualisasi yang berbeda.

Dari penelitian Iskandari (2010), TLC digunakan untuk menentukan tiap langkah yang dilakukan pada proses kromatografi untuk isolasi senyawa bahan seperti pemilihan sistem eluen dan monitoring jumlah komponen yang ada dalam suatu fraksi. TLC juga digunakan untuk memonitoring kemurnian dari suatu senyawa. Senyawa tunggal tersebut dimonitoring dengan uji TLC menggunakan variasi eluen, jika spot dari beberapa elusi tetap satu, maka senyawa diduga murni. Pada penelitian ini digunakan plat silika yang spesifik untuk senyawa aromatik yaitu plat silika GF254. Reagen penyemprot yang digunakan adalah reagen umum

untuk mendeteksi adanya senyawa aromatik, yaitu Ce(SO4)2. Senyawa yang diduga

murni ini dielusidasi dengan spektrofometri IR, UV, H NMR, C NMR, C NMR DEPT 90 dan NMR dua dimensi.

Praveena, dkk. (2013) menggunakan analisa TLC untuk mengetahui senyawa yang ada pada ekstrak metanol-daun Calophyllum inophyllum pada pelarut yang berbeda baik pada fase normal dan balik. TLC ini dilakukan dengan prosedur standar untuk mendeteksi phytochemical, memonitoring progres dari kromatografi kolom, dan mengetes homogenitas dari bahan yang terisolasi. Plat yang digunakan untuk fase normal dan balik adalah plat silika gel 60 F254 (Mercks, Germany) yang digunakan untuk fase diam. Pendeteksian phytochemical pada plate TLC setelah observasi terlebih dahulu pada siang hari, kemudian dibawah sinar UV, dan dispray dengan reagen vanilin-sulphuric acid (VS). VS reagen tersebut mengandung 5% larutan methanol dari asam sulfat (larutan 1) dan 1% larutan methanol dari vanilin (larutan 2). Pertama, plat disemprot dengan larutan 1 untuk membasahinya, diikuti dengan larutan 2, dan kemudian dipanaskan 3-4 menit pada suhu 110oC dibawah

pengawasan. Steroid atau triterpenoid dan glycoside akan memberikan spot berwarna biru, biru-violet, pink dan warna kuning dari flavonoid.

27

III.1.10.2. Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS)

GC-MS merupakan metode pemisahan senyawa organik yang menggunakan dua metode analisis senyawa yaitu kromatografi gas (GC) untuk menganalisa jumlah senyawa secara kuantitatif dan spektrometri massa (MS) untuk menganalisis struktur molekul senyawa analit. Gas Chromatography (GC) menggunakan carrier gas untuk membawa komponen sampel melewati packed column atau kolom kapiler yang mengandung fase diam. Gas pembawa yang dipilih biasanya adalah gas yang inert contohnya Helium yang bisa digunakan juga untuk deteksi MS. Fasa diam yang digunakan bisa dalam bentuk solid atau immobilised polymeric liquid. Prinsip pemisahan campuran dari GC berdasarkan perbedaan kecepatan migrasi komponen-komponen penyusunnya. Ketika fase gerak membawa sampel melewati fase diam, sebagian komponen sampel akan menempel ke fase diam dan bergerak lebih lama dari komponen lain sehingga masing-masing komponen akan keluar kolom dengan waktu yang berbeda (retention time). Pada GC, jika spektra mengandung banyak senyawa, maka semakin banyak pula peak yang terbentuk. Berdasarkan data waktu retensi yang sudah diketahui dari literatur, bisa diketahui senyawa apa saja yang ada dalam sampel.

Mass spectrometer (MS) merupakan suatu instrumen yang didesain untuk memisahkan ion-ion fase gas berdasarkan nilai mass to charge ratio (m/z). MS memasukkan pemisahan dari charged species yang dihasilkan berdasarkan variasi dari metode ionisasi, umumnya yang digunakan adalah Electron Impact (EI) dan Chemical Ionisation (CI). Pemisahan dari fase ion dapat diperoleh dengan MS menggunakan bidang elektrik atau magnetik yang akan membedakan ion. Pada ionisasi EI dimana molekul analit diionisasi secara langsung melewati collision dengan membombardir aliran elektron sehingga menghasilkan penghilangan elektron untuk membentuk spesies kation radikal. Pada CI molekul analit diionisasi melalui proses reaksi dengan mencharge reagen gas plasma menghasilkan baik spesies anion atau kation berdasarkan kepolaran analit atau analiser.

Malarvizhi dan Ramakrishnan (2011) menggunakan analisa GC-MS untuk mengetahui senyawa bioaktif dari daun Calophyllum inophyllum. Hasil dari pembacaan GC-MS terdapat 17 senyawa teridentifikasi. Dari 17 senyawa yang

28

terisolasi, terdapat empat phytochemical yang terekam diatas 10% dari level peak area, yaitu squalene (10,74%), 1-monolinoleoylglycerol trimethylsilyl ether (11,80%), Androstan-1α-01-17- one, 2,3, isopropylidenedioxy - 4β – methyl- (21,63%), 1-2- Benzene dicarboxylic acid, di isooctyl ester (28,11%). Dimana cyclohexene muncul pertama kali dari kolom dengan retention time 10,83 menit. III.2. Studi Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian-penelitian tentang daun nyamplung (Calophyllum inophyllum) yang telah dilakukan antara lain :

1. Pretto dkk. (2004)

Pretto dkk. Membuat suatu penelitian yang bertujuan untuk mencari fraksi / komponen yang bersifat sebagai antimikroba yang terdapat dalam Calophyllum Brasiliensi. Prosedurnya adalah, bagian tanaman yang akan digunakan untuk percobaan (akar, batang, daun, dan buah) dihilangkan kandungan airnya dan dijadikan bentuk serbuk. Setelah itu kemudian bahan tersebut di maserasi dengan menggunakan methanol selama 7 hari dan didiamkan pada suhu ruangan. Setelah diambil larutan ekstraknya kemudian dievaporasi untuk menghilangkan sisa campuran pelarut yang masih ada. Setelah itu kemudian crude exctract dilarutkan dalam klorofom untuk memisahkan fraksi polar dan nonpolarnya. Fraksi polar dan non-polar kemudian di uji kandungannya menggunakan TLC. Untuk menguji sifat antimikroba ekstrak, digunakan beberapa mikroorganisme, diantaranya : Bacillus Aureus, Enterobacter cloacae, Eschericia coli, Proteus mirabilis, Pseudomonas Aeruginosa, Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus, Staphylococcus saprophyticus, Staphylococcus agalactiae, Candida albicans, dan Candida tropiccals. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa dari ke empat bagian tanaman tersebut, tanaman yang memiliki sifat antimikroba paling baik adalah pada bagian daun.

2. Frederic Laure dkk. (2008)

Melakukan penelitian tentang Screening of anti-HIV-1 inophyllums by HPLC-DAD of Calophyllum Inophyllum Leaf Exctract from French Polynesia Islands.Penelitian ini menggunakan HPLC untuk menganalisa senyawa bioaktif di

29

ekstrak daun Calophyllum inophyllum. Hasilnya, di tiap-tiap daerah kandungan bioaktifnya tidak seragam.

3. Prasad dkk. (2012)

Melakukan penelitian tentang Antislipidemic dan aktifitas antioksidan dari senyawa yang diisolasi dari daun Calophyllum inophyllum. Daun Calophyllum inophyllum ditumbuk hingga berbentuk serbuk. Serbuk daun di ekstrak dengan 95% ethanol dan dibiarkan pada suhu kamar selama 24 jam. Hasil ekstraksi lalu dipekatkan menggunakan rotary evaporator pada suhu 400 C. Ekstrak ethanol di

fraksinasi dengan toluene dan air. Bagian yang larut di dalam Toluene dipisahkan menggunakan corong pemisah dan dipekatkan sedangkan bagian aqeous dilarutkan kembali dengan athyl asetat. Bagian yang larut di ethyl asetat dipisahkan dan dipekatkan menggunakan rotary evaporator. Bagian aqeous kemudian di fraksinasi dengan n-butanol. Tiap bagian yang larut di masing-masing pelarut dilakukan analisa kromatografi menggunakan silica gel sehingga akan didapatkan senyawa bioaktif yang bisa diisolasi. Komponen yang diisolasi adalah calophyllic acid dan isocalophyllic acid, canophyllic acid, amentoflavone, dan shikimic acid. Calophyllic acid dan isocalophyllic acid,calophyllic acid, serta amentoflavone dapat menurunkan kadar lemak serta baik sebagai antioksidan. 4. Indrakumar dkk. (2012)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komponen phytochemical yang terkandung dalam daun Calophyllum inophyllum. Daun Calophyllum inophyllum segar dikeringkan terlebih dahulu selama 15 hari lalu diblender hingga halus. Serbuk daun tersebut kemudian dilarutkan dalam 3 pelarut yang berbeda yaitu Petroleum Eter, Methanol, dan Chloroform kemudian di ekstraksi menggunakan soklet. Ekstrak yang dihasilkan kemudian di uji kandungan senyawanya menggunakan Mayer’s test untuk uji alkaloids, Benedict’s test untuk uji karbohidrat, Modified Borntrager’s test untuk uji glikosid, Froth test untuk uji saponin, Xanthoproteic untuk uji protein, Alkaline reagent test untuk uji flavonoids, deteksi steroid, anthraquinone oleh Harbone, dan deteksi diterpenes, phenol dan kumarin oleh Mace.

30 5. Praveena dkk. (2013)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa komponen fitokimia dalam daun Calophyllum inophyllum. Serbuk daun Calophyllum inophyllum dimaserasi menggunakan methanol selama 7 hari dalam labu alas datar. Ekstrak yang dihasilkan kemudian disaring lalu dikentalkan dan dimasukkan dalam desikator. Ekstrak yang terbentuk kemudian di uji menggunakan TLC (Thin Layer Chromatography). Hasil analisa menyebutkan bahwa ekstrak daun tersebut mengandung flavonoidal, glycosides, dan steroidal glycosides.

6. Susanto dkk. (2017)

Penelitian ini bertujuan menyelidiki adanya komposisi proksimat, kandungan mineral, dan fitokimia senyawa yang terdapat pada daun Calophyllum inophyllum. Serta isolasi dan identifikasi pyrene juga dilakukan. Daun Calophyllum inophyllum diekstraksi dengan metanol dengan metode perkolasi. Komposisi proksimat yang terdapat di daun Calophyllum inophyllum dianalisis dengan metode standar. Kandungan mineral dalam tanaman ini dianalisis menggunakan spektrofotometer serapan atom. Skrining dan analisis fitokimia tanaman dilakukan dengan metode spektrofotometri. Metode pencucian dengan karbon disulfida digunakan untuk mengisolasi senyawa dihydropyrene dari ekstrak daun Calophyllum inophyllum. Hasil penelitian mengatakan bahwa daun Calophyllum inophyllum dapat digunakan sebagai sumber serat yang baik. Serta daun Calophyllum inophyllum berpotensi sebagai obat herbal karena kandungan fitokimia.

7. Susanto dkk. (2018)

Mengetahui pengaruh tingkat polaritas pelarut pada pemisahan senyawa xanthone dan coumarin yang terkandung dalam ekstrak daun Calophyllum inophyllum. Ekstrak daun kasar diperoleh dengan metode perkolasi. Menggunakan metode Liquid Liquid Extraction (LLE) yang berguna untuk memisahkan senyawa xanthone dan coumarin. Dilakukan dengan menggunakan metanol sebagai pelarut polar dan n-heksan sebagai pelarut non-polar dengan rasio pelarut 1. Konsentrasi metanol dalam air yang digunakan adalah 20%, 50%, 80%, dan 100%. Setiap fraksi yang diperoleh diuji secara kualitatif menggunakan Thin Layer

31

Chromatography (TLC) dan secara kuantitatif menggunakan Gas Chromatography (GC) untuk menganalisis xanthone dan coumarin. Hasil pemisahan terbaik diperoleh dengan menggunakan 50% metanol. Dalam hasil ini, coumarin dan xanthone dipisahkan dalam fraksi metanol (81,18% recovery) dan fraksi n-heksan (81,91% recovery).

8. Govindappa, 2018

Ekstaksi secara microwave dengan pelarut air menggunakan Daun Calophyllum tomentosum yang tumbuh didaerah india membuktikan adanya bioactive compounds yang memiliki kemampuan antibakteri, antioksidan, antidiabetik, anti-inflamantori, serta anti-tirosin. Penelitian ini dilakukan dengan pengujian ekstrak terhadap bakteri Pseudomonas aeruginosa, Eschericia coli, Staphylococcus aureus, dan Klebsiella aerogenes.

II.5. Peta Jalan Penelitian

Laboratorium biokimia, jurusan teknik kimia FTI-ITS mempunyai topik penelitian dibidang bioenergi, bahan-bahan aktif alamiah, teknologi pangan, dan teknologi pengolahan biogas seperti pada table dibawah ini.

32 Topik Capaian 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017-2020 Bioenergi (Biodiesel, Bioetanol, Biogas dan Biohidrogen)

-Diversifikasi feedstock untuk produksi biodisel dari dedak padi, buah xylocarpus dan nyamplung.

-Modifikasi proses produksi dan peralatan: separasi, reaktor, and purifikasi.

-Feedstock menjadi biodiesel yang ekonomis: bahan bakar dan ada produk sampingan.

Pengembangan & Aplikasi Teknologi

Biobased Energy Produksi enzim untuk konversi lignocellulose menjadi gula Konversi Lignocelulose -> Gula -> bioetanol

-Diversifikasi feedstock untuk produksi bioetanol dari limbah tapioka/onggok dan sorgum

- Pemilihan pelarut yang optimal pada proses ekstraksi broth untuk pemisahan etanol dari glukosa yang belum terfermentasi dan mengurangi beban proses destilasi

-Pemodelan produksi bioetanol dengan sistem proses terpadu fermentasi-ekstraktif untuk mendapatkan kondisi yang optimal

-Modifikasi proses produksi dan sistem proses fermentasi-ekstraktif dengan

-Feedstock menjadi bioetanol yang ekonomis dengan keunggulan produktivitas dan mampu saving energi.

- Rekayasa produksi bioetanol sistem proses kontinyu fermentasi-ekstraktif dan destilasi dilengkapi dengan adsorpsi

-Pengembangan produksi bietanol secara kontinyu menggunakan teknik immobilisasi sel dan penggunakan mikroorganisme yang handal/termutasi

- Rekayasa peningkatan produktivitas bioetanol dengan sistem proses fermentasi-ekstraktif Produksi enzim selulase dan xylanase - Optimasi aktifitas dan stabilitas enzim selulase dan xilanase - Optimasi proses pretreatment alkali - Optimasi degradasi enzimatik hemiselulosa dan selulosa

- Optimasi proses pretreatment yang lain: pretreatment asam, organic solvent, subcritical dan supercritical extraction, serta pretreatment biologis

- Optimasi proses fermentasi xilosa menjadi etanol atau hidrogen

- Optimasi proses fermentasi glukosa menjadi etanol atau hydrogen

33 - Kinetika degradasi enzimatik selulosa dan hemiselulosa

- Kinetika fermentasi etanol dan biohidrogen

Produksi dan Pemurnian biogas Pemurnian dan transportasi biogas

Natural products (Bahan-bahan aktif)

-Karakterisasi dan identifikasi komposisi dedak padi -Karakterisasi dan identifikasi komposisi buah xylocarpus -Karakterisasi dan identifikasi komposisi buah nyamplung

-Modifikasi proses produksi dan peralatan: separasi, reaktor, and purifikasi.

Pengembangan & Aplikasi Teknologi herbal

Teknologi Pangan

-Karakterisasi dan identifikasi komposisi singkong

- Karakterisasi dan identifikasi mikroorganisme seperti yeast, rhizopus oryzae, dan lactobacilus

- Kajian mutu produk dari fermentasi singkong dengan yeast, rhizopus oryzae, dan lactobacilus

-Modifikasi proses produksi dan peralatan: separasi, reaktor, and purifikasi.

Pengembangan & Aplikasi Teknologi singkong termodifikasi Teknologi Pengolahan Limbah Biologis

-Karakterisasi dan identifikasi fouling pada sistem proses pengolahan limbah industri berkadar bahan organik dan ammonia dengan teknik SMBR dan MBR

-Kajian fouling pada kombinasi proses lumpur aktif- membran-adsorpsi untuk mengolah limbah B3

-Rekayasa pengolahan limbah industri berkadar bahan organik dan ammonia dengan teknik SMBR dan MBR

-Rekayasa pengolahan limbah industri berkadar bahan organik, ammonia dan B3 dengan teknik SMBR dan MBR yang dikombinasikan dengan adsorpsi karbon aktif

Pengembangan & Aplikasi Teknologi pengolahan

limbah biologis & membran yang handal

Riset Fundamental

Riset Terapan

34 BAB IV METODE

IV.1. Garis besar Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan pemisahan senyawa squalene dari daun nyamplung, mengetahui kondisi dan metode terbaik yang digunakan untuk memisahkan senyawa squalene, dan mengetahui yield squalane yang dapat diisolasi dan persen kemurniannya dengan metode Batchwise Solvent Extraction (BSE), dan Microwave Assisted Extraction (MAE). Tahapan proses penelitihan terdiri secara umum terdapat 3 tahap dapat dilihat di Gambar III.1 yaitu proses ekstraksi, proses pemurnian, dan analisa. Untuk proses pertama yaitu ekstraksi daun nyamplung menggunakan pelarut n-heksana metode maserasi. Proses yang kedua yaitu proses pemurian terdapat 3 metode yaitu metode Batchwise Solvent Extraction (BSE), Microwave Assisted Extraction (MAE), dan kombinasi kedua metode. Proses yang terakhir adalah analisa yang terdiri dari analisa kualitatif TLC (Thin Layer Chromatography), analisa kuantitatif menggunakan Gas Chromatography (GC), dan nalisa kuantitatif menggunakan Gas Chromatography (GC-MS).

Gambar IV. 1. Tahapan proses Penelitihan

IV.2. Bahan dan Peralatan IV.2.1. Bahan yang digunakan

1. Daun nyamplung (wilayah Ekowisata Edukasi Mangrove Wonorejo Surabaya, Jawa Timur)

2. N-heksana (Merck, Germany) 3. Metanol (Merck, Germany)

4. TLC Silica gel 60 F254 (Merck, Germany)

5. Squalene ≥98%, liquid (Sigma Aldrich)

Proses Analisa Proses Ekstraksi Proses Pemurnian Daun Nyamplung

35 1. Alat yang digunakan

2. Beaker Glass 3. Erlemeyer 4. Kertas saring 5. Kondensor 6. Labu distilasi 7. Magnetic Stirer 8. Batang Segitiga 9. Petri dish 10. Pipet Tetes 11. Tabung Reaksi 12. Termometer 13. UV-Vis 14. Peralatan MAE Keterangan : 1. Microwave Oven 2. Reactor 3. Bahan Baku 4. Power Setting 5. Time Setting 6. Condensor

Gambar IV. 2.Alat untuk Microwave Assisted Extraction (MAE)

IV.3. Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan variabel kontrol daun nyamplung (Calophyllum inophyllum). Terdapat 2 proses yang divariabel yang ditetapkan yaitu proses ektraksi yang menggunakan metode solid-liquid extraction (SLE) dan microwave assisted extraction (MAE) dan proses