1 BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah alih fungsi lahan pertanian pada dasarnya sudah ada sejak beberapa abad yang lalu dalam sejarah Indonesia yakni sejak era kolonial yang dikenal dengan istilah cultuur stelsel atau tanam paksa yang terjadi pada tahun 1830-1933 (Setyobudi, 2001: V). Pada era orde lama dan orde baru hingga era pasca orde baru perubahan yang terjadi diwujudkan dengan pembangunan infrastruktur. Infrastruktur dalam hal ini dikonsepsikan sebagai fasilitas fisik seperti jalan, jembatan, kanal irigasi dan sebagainya. Pada dasarnya pembangunan dikonsepsikan sebagai perubahan yang disengaja kearah yang lebih baik berdasarkan norma, nilai-nilai dan pengetahuan tertentu. Usaha tersebut dapat diinisiasi oleh pemerintah, swasta, masyarakat atau kerjasama diantara mereka (Usman, 2015: 4).

Pembangunan infrastruktur lebih menitikberatkan pada kawasan perkotaan yang terpusat di Pulau Jawa. Pembangunan infrastruktur yang terpusat di Pulau Jawa ini mencakup delapan kawasan perkotaan diantaranya adalah Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Solo, Yogyakarta, Malang dan Tegal (Setyobudi, 2001: 1). Hal ini dikarenakan struktur dan kualitas tanah yang ada di Pulau Jawa lebih baik dibandingkan dengan struktur dan kualitas tanah di luar Pulau Jawa. Selain itu, produktivitas pertanian yang ada di Pulau Jawa jauh lebih tinggi daripada pulau lainnya (Setyobudi, 2001: VI).

2 Fenomena alih fungsi lahan yang terkonsetrasi diperkotaan lambat laun mengarah ke daerah pedesaan. Proses perubahan dan perkembangan yang terjadi di desa tidak lepas dari campur tangan pemerintah (Negara) yang merencanakan dan merekayasa perubahan dengan tujuan untuk mempercepat akselerasi pembangunan agar bangsanya tidak tertinggal oleh dunia Barat (Raharjo; 2004, 196). Desa yang berada di pinggirian menjadi imbas dari pembangunan perkotaan yang terus menerus meningkat setiap tahunnya. Dengan adanya perkembangan pembangunan infrastruktur tersebut membuat desa menjadi terdesak untuk mengikuti perkembangan zaman. Akibatnya, desa-desa yang berada di pinggiran kota mengalami aglomerasi perkotaan sehingga mengalami perubahan dari karakteristik kedesaan menjadi karakteristik kekotaan.

Kondisi desa yang dijadikan daerah perkembangan pembangunan infrastruktur ini memberikan pengaruh pada lahan garapan yang semakin menyusut dan mulai menghilangnya mata pencaharian para petani. Petani yang terbiasa hidup dalam kultur agrarian society dipaksa dan semakin dimarginalkan oleh konsep kapitalis. Adanya alih fungsi lahan pertanian ini membuat petani dihadapkan pada pilihan transmigrasi atau memasuki pekerjaan orang kota seperti tukang kebun, tukang becak, buruh bangunan dan sebagainya diluar keahlian mereka sebagai petani.

Keberadaan perkembangan pembangunan infrastruktur ini secara agregat mengurangi kuantitas sektor pertanian subsisten dan kualitas lahan pertanian yang secara langsung berakibat pada menurunnya kualitas produk pertanian.

3 Kehadiran pembangunan infrastruktur yang terjadi di daerah pedesaan menghadapkan desa pada fenomena baru yang membawa perubahan pada sistem pasar modern dan kapitalistik.

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Panggungharjo Sewon Bantul Yogyakarta yang merupakan salah satu daerah aglomerasi perkotaan. Hal ini dibuktikan dengan perkembangan penggunaan lahan pertanian yang berubah fungsi menjadi non pertanian seperti perumahan dan sekolah seperti pondok pesantren serta perguruan tinggi. Data BPS Kabupaten Bantul tahun 1990-2015 menjelaskan bahwa dari tahun ke tahun Kecamatan Sewon Bantul Yogyakarta mengalami penyusutan lahan pertanian. Hal ini dibuktikan pada tahun 1990 luas lahan pertanian yang semula 1605 Ha (BPS tahun 1990), pada tahun 2015 menjadi 1177 Ha (BPS tahun 2015). Artinya sekitar 428 Ha luas lahan pertanian yang ada di Kecamatan Sewon mengalami penyusutan.

Selain itu, perkembangan lahan bukan sawah atau lahan kering yang digunakan untuk pemukiman dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, pada tahun 1990 luas lahan pemukiman yang ada di Kecamatan Sewon sebesar 1112 Ha (BPS tahun 1990), pada tahun 2015 luas lahan pemukiman menjadi 1539 Ha (BPS tahun 2015). Artinya sekitar 427 Ha lahan kering yang ada di Kecamatan Sewon digunakan untuk pemukiman dan sekolahan.

Dari tahun ke tahun (1990-2015) penduduk yang tinggal di Desa Panggungharjo Sewon Bantul mengalami peningkatan. Pada tahun 1990 penduduk Desa Panggungharjo sebesar 18.845 Jiwa (BPS tahun 1990). Pada

4 tahun 2015 penduduk di Desa Panggungharjo mencapai 35.082 jiwa dengan luas lahan sebesar, 560 Ha. Dari tahun 1995-2015 sekitar 55 Ha lahan sawah berubah fungsi menjadi pemukiman.

Pada tahun 1988 di Desa Panggungharjo mulai berkembang perumahan-perumahan elit. Pada tahun 1995 di Desa Panggungharjo Sewon Bantul Yogyakarta telah ada 3 perumahan elit diantaranya Perumahan Pelemsewu Baru, Perumahan Sewon Asri dan Perumahan Puri Sewon Indah. Dari ketiga perumahan tersebut kemudian membuat para pengembang perumahan untuk membangun perumahan baru yang ada di Desa Panggungharjo tersebut. Pada tahun 2015 ini telah banyak perumahan yang dibangun diantaranya adalah Perumahan Pelem Sewu Grand Resort, Perumahan Griya Pelem Sewu, Perumahan Sawit Asri, Perumahan Pondok Permai dan lain sebagainya.

Peneliti mengambil jarak waktu antara tahun 1990-2015 dikarenakan dari tahun tersebut Desa Panggungharjo mengalami perubahan yang cukup signifikan terkait dengan alih fungsi lahan pertanian. Pada tahun-tahun tersebut mulai berkembangnya perumahan-perumahan yang berdiri di atas lahan pertanian yang ada di Desa Panggungharjo. Selain itu, mulai tampak perguruan-perguruan tinggi seperti Akademi Bidan dan juga Akademi Teknik Kulit yang berdiri di desa tersebut.

Perubahan yang cukup signifikan ini terutama terlihat pada lahan sawah yang mengalami perubahan fungsi menjadi pemukiman dan kegiatan bisnis. Desa Panggungharjo yang semula banyak kegiatan di sektor pertanian kini

5 berubah menjadi daerah yang banyak kegiatan di luar sektor pertanian. Pekerjaan di sektor pertanian pada saat ini bukan lagi pekerjaan utama yang dikerjakan oleh petani. Hal ini dikarenakan bekerja di sektor pertanian tidak bisa memberikan keuntungan yang besar dan tidak bisa memberikan kesejahteraan bagi para petani. Selain itu, adanya alih fungsi lahan pertanian juga berdampak pada masalah sosial ekonomi petani yang ada di desa tersebut.

Masalah alih fungsi lahan yang terus menerus terjadi di Desa Panggungharjo ini membuat petani berfikir dua kali dalam menggarap lahan pertaniannya. Selain itu, banyak dampak sosial, ekonomi dan juga lingkungan yang dialami oleh masyarakat desa khususnya petani yang bekrrja di sekitar bangunan perumahan-perumahan tersebut. Adanyanya bangunan perumahan yang berdiri di Desa Panggungharjo juga memunculkan konflik internal antara penduduk perumahan dengan penduduk sekitar perumahan terkait limbah sampah serta memunculkan kecemburuan sosial.

Penelitian ini memfokuskan pada aspek-aspek perubahan sosial yang terjadi di Desa Panggungharjo serta strategi dari petani dan kelompok tani di Desa Panggungharjo Sewon Bantul Yogyakarta dalam menanggapi dan mengadaptasikan diri dari perubahan tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perubahan sosial yang dialami oleh penduduk desa di tengah permasalahan alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian serta tanggapan dan bentuk adaptasi diri dari perubahan tersebut.

6 B. Rumusan Masalah

Berangkat dari permasalahan alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, maka penelitian ini memfokuskan pada pertanyaan berikut:

1. Bagaimana aspek-aspek perubahan sosial yang terjadi di Desa Panggungharjo Sewon Bantul Yogyakarta?

2. Bagaimana strategi petani dan kelompok tani menanggapi dan mengadaptasikan diri terhadap perubahan tersebut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perubahan sosial yang sedang terjadi di Desa Panggungharjo Sewon Bantul Yogyakarta

2. Untuk mengetahui tanggapan dan bentuk adaptasi dari petani (khususnya kelompok tani) terhadap perubahan tersebut.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Dapat memberikan gambaran kepada masyarakat luas terkait dengan bentuk-bentuk perubahan sosial yang sedang terjadi di Desa Panggungharjo akibat dari alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian (perumahan).

2. Mampu memberikan gambaran kepada masyarakat luas mengenai bentuk-bentuk adaptasi diri petani (khususnya kelompok tani) di Desa Panggungharjo Sewon Bantul Yogyakarta dalam memanfaatkan lahan pertanian.

7 D. Tinjauan Pustaka

Masalah alih fungsi lahan pertanian ini telah berkembang pesat di Indonesia khususnya di Pulau Jawa. Masalah ini membuat petani mau tidak mau harus meninggalkan sektor pertanian ke sektor indutri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Masalah alih fungsi lahan ini telah memberikan perubahan sosial ekonomi bagi petani yang tinggal di pedesaan. Hal ini dikarenakan Pembangunan infrastruktur telah berkembang pesat dari perkotaan menuju ke daerah pedesaan yang terletak di pinggiran kota.

Meskipun sudah banyak kajian tentang maslah alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian yang sudah dilakukan. Namun, isu-isu tersebut masih menarik untuk dikaji. Mengingat perubahan sosial, politik dan budaya yang berlangsung di tingkat petani dalam merespon perkembangan zaman, terutama di daerah suburban seperti di Desa Panggungharjo Sewon Bantul.

Namun demikian, konteks dalam penelitian ini lebih kepada aspek-aspek yang mengalami perubahan dan bentuk adaptasi diri dari masyarakat desa khususnya petani yang tergolong dalam kelompok tani di Desa Panggungharjo Sewon Bantul dalam menghadapi masalah alih fungsi lahan pertanian. Oleh sebab itu, dalam melakukan sebuah penelitian kemudian peneliti mencari rujukan dari hasil penelitian terdahulu sebagai pendukung dari tema penelitian ini.

8 Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Pepekai (2014) berjudul Dampak Konversi Lahan Terhadap Lingkungan Lahan Pertanian dan Strategi Adaptasi Petani Di Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun membuktikan bahwa konservasi lahan pertanian di wilayah Kecamatan Mejayan berdampak negatif pada lahan pertanian sawah dan tegalan diantaranya semakin berkurangnya lahan usaha tani, kerusakakan saluran irigasi dan menurunnya kesuburan tanah akibat sampah rumah tangga. Strategi yang dilakukan oleh petani untuk beradaptasi terhadap konversi lahan tersebut adalah dengan (1) adaptasi survival yakni strategi dengan cara menghemat pengeluaran dan mencari tambahan penghasilan. Strategi survival ini juga mengandalkan bantuan tetangga dan kerabat dekat serta aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan seperti gotong royong. (2) Adaptasi konsolidasi yakni mengerjakan lahan yang dibantu dengan buruh tani secara terbatas sehingga dapat mengurangi pengeluaran biaya produksi. (3) Adaptasi akumulasi yakni strategi yang melakukan intensifikasi pertanian. kegiatan usaha tani ini ada yang dikerjakan sendiri dan juga ada yang dibantu oleh buruh tani namun ada pula yang disewakan.

Relevansi penelitian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah adalah sama-sama membahas tentang konversi lahan pertanian dan juga bentuk strategi adaptasi petani dalam menghadapi masalah alih fungsi lahan pertanian. Namun perbedaannya dengan penelitian saat ini adalah peneliti tidak hanya melihat terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian sebagai dampak negatif dari adanya konversi

9 pertanian, tetapi juga dengan adanya alih fungsi lahan pertanian juga berdampak positif bagi kehidupan kaum petani. Selain itu, perbedaan dari penelitian terdahulu dengan saat ini adalah peneliti mengaitkannya dengan peran dari kelompok tani dalam memanfaatkan lahan pertanian yang ada sebagai bentuk dan strategi adaptasi kaum petani. Selain kelompok tani yang memanfaatkan lahan pertanian, strategi adaptasi yang lain adalah dengan beralihnya pekerjaan menjadi buruh di kota tetapi tidak serta merta meninggalkan sektor pertanian. Petani yang bekerja di kota juga tetap berperan sebagai petani di desa sebagai petani samben.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muryanti (2008) berjudul Potret Sebuah Desa: Kondisi Subsistensi dan Strategi Memenuhi Kebutuhan Hidup dan Membangun Relasi Pada Kondisi Subsistensi Rumah Tangga Petani Subsisten di Desa Palihan Temon Kulonprogo DIY, dari hasil penelitiannya, ia menyimpulkan bahwa secara umum kondisi subsistensi rumah tangga petani di Dusun Mlangseng dan Ngringgit semakin menurun. Hal ini ditandai dengan daya beli di tingkat rumah tangga petani semakin rendah karena pendapatan dari sektor pertanian menurun. Sedangkan harga-harga kebutuhan pokok semakin tinggi. Masalah tersebut disebabkan oleh lahan pertanian yang semakin sempit dan rumah tangga petani yang enggan mengambil resiko. Selain itu, adanya praktek pertanian tradisional serta pengaruh budaya luar yang menyebabkan rumah tangga petani berkarakter subsisten menjadi rendah. Penyebab lainnya adalah terjadinya globalisasi pangan (benih, pupuk dan juga obat-obatan), Kebijakan pemerintah yang tidak responsif terhadap

10 kepentingan rumah tangga petani penggarap, cuaca buruk, beban sosial tinggi dan sistem sewa lahan yang merugikan rumah tangga penggarap serta terjadinya upah pertanian naik dan impor hasil produksi.

Cara untuk mengatasi kondisi tersebut adalah dengan tetap konsisten bekerja di sektor pertanian. Selain itu mendorong generasi muda untuk untuk terjun ke sektor pertanian. Harapannya adalah adanya kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan petani yang tidak hanya sekedar memberi bantuan sesaat tetapi juga berpihak pada rumah tangga petani. Khususnya untuk pemerintah desa agar lebih memperhatikan dan mendengar keluhan petani penggarap dalam mengambil kebijakan terendah di tingkat desa.

Relevansi penelitian yang dilakukan oleh Muryanti dengan penelitian saat ini adalah sama-sama mengkaji strategi adaptasi petani. Namun yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Muryanti adalah bahwa penelitian ini lebih melihat bentuk strategi adaptasi yang dilakukan oleh kaum tani yang disebabkan oleh adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian (perumahan). Adanya pembangunan perumahan yang berdiri diatas lahan pertanian merupakan akibat dari adanya perkembangan/pemekaran kota. Selain itu, penelitian ini lebih memfokuskan pada strategi adaptasi petani dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan beralih profesi sebagai buruh di kota dan peran kelompok tani dalam memanfaatkan lahan pertanian. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Muryanti, ia hanya membahas sebatas bentuk subsistensi rumah tangga petani yang dilakukan oleh petani akibat adanya globalisasi pangan.

11 Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Kirsdyatmiko (2015) berjudul Dampak Sosial dan Ekonomi Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian (Studi Kasus Di Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman) menunjukkan bahwa alih fungsi lahan pertanian terjadi di wilayah peri-urban (WPU) sebagai dampak dari perkembangan kota. Disamping itu, masalah tersebut disebabkan oleh ketidakmampuan sektor pertanian yang dijadikan andalan untuk mendukung kebutuhan rumah tangga. Sistem pewarisan semakin mempersempit kepemilikan lahan pertanian, sehingga petani memilih untuk menjualnya. Kehendak para petani untuk menjual lahan pertaniannya bertemu dengan kebutuhan para pendatang akan tanah untuk tempat tinggal atau usaha.

Dalam penelitian tersebut membahas tentang dampak sosial dan ekonomi yang dialami oleh masyarakat serta strategi komunikasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat Desa Sariharjo. Dampak sosial yang terjadi dalam penelitian Krisdyatmiko ini adalah hilangnya budaya pertanian yang ditandai dengan perubahan pola relasi yang komunal menjadi lebih individual. Nilai sosial tanah bergeser menjadi komoditas yang dapat dimanfaatkan untuk mengikuti perkembangan zaman. Akibat selanjutnya adalah secara ekonomis pertanian tidak mampu lagi menjadi andalan mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Disamping dampak sosial dan ekonomi, terjadi pula dampak lingkungan alam baik yang berakibat pada lingkungan secara umum maupun pertanian secara khusus.

12 Dalam penelitian Krisdyatmiko ada proses perumusan kebijakan tata ruang. Pemerintah desa masih memegang kendali utama sehingga partisipasi desa hanya dalam tahap konsultasi dan sosialisasi. Desa tidak memiliki kontrol yang kuat dalam tata ruang karena desa tidak memiliki perencanaan tata ruang. Selain dampak sosial dan ekonomi, penelitian yang dilakukan oleh Krisdyatmiko juga menggunakan strategi komunikasi untuk mensosialisasikan kebijakan tata ruang diantaranya massal, individu dan juga kelompok. Dari ketiga strategi tersebut hanya pendekatan massal saja yang dapat dilakukan. Hal ini dikarenakan di tingkat desa tidak terjadi komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam perencanaan tata ruang dan pengendalian lahan serta pembahasan sektor pertanian hanya sekedar teknis produksi pertanian. Akibatnya banyak masyarakat yang kurang mengetahui tata ruang wilayah, namun masyarakat mengetahui bahwa alih fungsi lahan pertanian harus dilakukan secara prosedural. Selain itu sikap masyarakat terkait dengan adanya masalah alih fungsi lahan pertanian tersebut cenderung menyetujuinya. Hal ini dikarenakan daya dukung di sektor pertanian yang melemah, ketidaktegasan pemerintah dalam menegakkan peraturan serta perkembangan arus modernisasi yang terus terjadi di Desa Sariharjo.

Relevansi dari penelitian yang dilakukan oleh Kridyatmiko dengan penelitian yang dilakukan saat ini adalah sama-sama membahas tentang alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian (perumahan). Namun penelitian yang dilakukan oleh Krisdyatmiko lebih terfokus pada dampak sosial dan

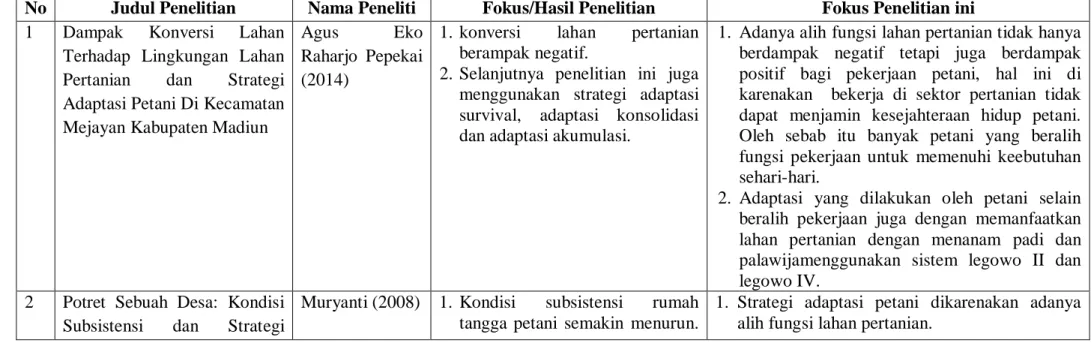

13 ekonomi yang terjadi di kalangan petani terkait dengan adanya alih fungsi lahan pertanian yang ada di Desa Sariharjo Ngaglik Sleman. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan saat ini, penelitian yang dilakukan saat ini lebih memfokuskan pada bentuk strategi adaptasi petani dalam menghadapi alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian (perumahan). Selain itu penelitian ini lebih memfokuskan peran dari kelompok tani dalam memanfaatkan lahan pertanian yang ada di tengah masalah alih fungsi lahan. Berikut, peneliti tampilkan tabel perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini.

Tabel I Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Saat Ini

No Judul Penelitian Nama Peneliti Fokus/Hasil Penelitian Fokus Penelitian ini 1 Dampak Konversi Lahan

Terhadap Lingkungan Lahan Pertanian dan Strategi Adaptasi Petani Di Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun

Agus Eko

Raharjo Pepekai (2014)

1. konversi lahan pertanian berampak negatif.

2. Selanjutnya penelitian ini juga menggunakan strategi adaptasi survival, adaptasi konsolidasi dan adaptasi akumulasi.

1. Adanya alih fungsi lahan pertanian tidak hanya berdampak negatif tetapi juga berdampak positif bagi pekerjaan petani, hal ini di karenakan bekerja di sektor pertanian tidak dapat menjamin kesejahteraan hidup petani. Oleh sebab itu banyak petani yang beralih fungsi pekerjaan untuk memenuhi keebutuhan sehari-hari.

2. Adaptasi yang dilakukan oleh petani selain beralih pekerjaan juga dengan memanfaatkan lahan pertanian dengan menanam padi dan palawijamenggunakan sistem legowo II dan legowo IV.

2 Potret Sebuah Desa: Kondisi Subsistensi dan Strategi

Muryanti (2008) 1. Kondisi subsistensi rumah tangga petani semakin menurun.

1. Strategi adaptasi petani dikarenakan adanya alih fungsi lahan pertanian.

14 Memenuhi Kebutuhan Hidup

dan Membangun Relasi Pada Kondisi Subsistensi Rumah Tangga Petani Subsisten di Desa Palihan Temon Kulonprogo DIY

Ditandai dengan harga-harga kebutuhan pok semakin tinggi, sementara pendapatan dari sektor pertanian menurun. 2. Adanya pengaruh budaya luar

yang menyebabkan rumah tangga petani berkarakter subsisten menjadi rendah.

3. Adanya globalisasi pangan, kebijakan pemerintah tidak responsif terhadap kepentingan petani dan cuaca buruk.

2. Banyak petani yang beralih pofesi menjadi buruh di kota.

3. Petani penggarap sawah hanya sebagai petani samben atau sambilan saja guna menambah penghasilan.

3 Dampak Sosial dan Ekonomi Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian (Studi Kasus Di Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman)

Krisdyatmiko (2015)

1. Alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian membawa dampak sosial dan ekonomi di kehidupan masyarakat.

2. Selain itu penelitian ini juga memfokuskan pada kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam mensosialisasikan strategi komunikasi pembangunan untuk mengetahui efektifitas kebijakan tersebut dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian serta sikap masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

1. Mengkaji tentang strategi adaptasi petani terkait masalah alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan di daerah suburban/pemekaran kota.

2. Melihat peran yang dilakukan oleh kelompok tani dalam memanfaatkan lahan pertanian yang mulai menyusut.

3. Penelitian ini juga memfokuskan pada kehidupan petani di tengah-tengah menyusutnya lahan pertanian akibat dari alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan/pemukiman.

15 Relevansi antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang alih fungsi lahan pertanian dan bentuk strategi adaptasi yang dilakukan oleh petani. Namun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada latar belakang masalah yang dihadapi dari masing-masing penelitian. Selain itu, peneliti tidak hanya melihat terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian sebagai dampak negatif dari adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian (perumahan) tetapi juga berdampak positif bagi kehidupan masyarakat desa.

Penelitian ini juga mengaitkan peran dari kelompok tani dalam memanfaatkan lahan pertanian dan memberdayakan petani dalam mengolah lahan persawahan yang ada di Desa Panggungharjo Sewon Bantul. Penelitian ini selain membahas tentang bentuk dari adaptasi diri yang dilakukan kelompok tani juga meneliti aspek-aspek yang melatarbelakangi terjadi perubahan sosial di Desa Panggungharjo Sewon Bantul Yogyakarta. Hal ini dikarenakan adanya perkembangan teknologi dan pembangunan infrastrukur yang terjadi di Yogyakarta menjadikan desa yang berada di pinggiran kota mengalami arus perubahan dan pemekaran sehingga membuat karakter kedesaan berubah menjadi karakter kekotaan.

Meski Desa Panggungharjo Sewon Bantul Yogyakarta mengalami perubahan akibat alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian (perumahan), namun desa ini mendapat penghargaan dari negara karena memenangkan lomba desa. Desa Panggungharjo mendapat juara I tingkat nasional pada tahun 2014 dalam lomba tersebut. Sampai saat ini, tahun 2016,

16 Desa Panggungharjo menjadi desa percontohan dan dijadikan study banding oleh desa-desa lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Desa Panggungharjo Sewon Bantul dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dalam memanfaatkan fasilitasi-fasilitas yang berada di desa tersebut. Inilah yang menjadi perbedaan mendasar antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu.

E. Kerangka Teori 1. Perubahan Sosial

Perubahan sosial sebagai suatu proses perubahan bentuk yang mencakup keseluruhan aspek kehidupan masyarakat terjadi baik secara alami maupun karena rekayasa sosial (Salim, 2002: vi). Perubahan ini meliputi struktur, fungsi, nilai, norma pranata, dan semua aspek yang dihasilkan dari interaksi antar-manusia, organisasi atau komunitas termasuk perubahan dalam hal budaya. Dalam kajian sosiologis, perubahan dilihat sebagai sesuatu yang dinamis dan tidak linear. Perubahan sosial secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses pergeseran atau berubahnya struktur/tatanan di dalam masyarakat meliputi pola pikir yang lebih inovatif, sikap serta kehidupan sosialnya untuk mendapatkan penghidupan yang lebih bermartabat.

Menurut Clifford Geertz (Geertz, 1983) di dalam bukunya Involusi Pertanian menerangkan bahwa mundurnya sektor pertanian akibat dari ledakan penduduk, terbatasnya lahan pertanian dan mundurnya organisasi pertanian tradisional. Konsekuensi adanya involusi pertanian ini adalah bahwa tingkat produktivitas tidak menaik dan bisa jadi menurun dan

17 keuntungan masing-masing produksi menjadi semakin kecil. Sebagai akibat dari adanya involusi pertanian tersebut adalah telah menjalar sampai pada pelapisan masyarakat desa, hubungan keluarga bahkan pada pola kepercayaan.

Adanya perubahan sosial yang terjadi di sektor pertanian ini tidak lepas dari peran dari kapitalisme. Menurut Karl Polanyi dalam bukunya Transformasi Besar (Polanyi: 2003, vii) menjelaskan bahwa kapitalisme merupakan sebuah anomali sejarah karena sementara pengaturan-pengaturan ekonomi pada masa-masa sebelumnya “tertanam” di dalam hubungan-hubungan sosial, di bawah kapitalisme, situasinya menjadi terbalik. Hubungan-hubungan sosial didefinisikan oleh hubungan-hubungan ekonomi. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian ini menjadikan banyak kegiatan-kegiatan industri. Kegiatan-kegiatan tradisional seperti bercocok tanam mulai memudar dan digantikan oleh kegiatan ekonomi yang digambarkan dengan dibangunnya tempat-tempat industri seperti warung, kos-kosan dan juga kontrakan. Hal ini menunjukan bahwa proses pasar dan eknomi melekat pada pranata-pranata sosial yang ada (Polanyi: 2004).

Menurut Polanyi (Polanyi, 2004), transformasi besar tersebut diawali dengan perubahan motivasi hidup, dari ekonomi subsisten menjadi keuntungan. Komodifikasi, komersialisasi dan monetisasi merupakan gejala awal masyarakat yang bertransformasi dari kehidupan agraria menuju ke kehidupan industri. Pemahaman ini cukup baik dalam menjelaskan masalah kehidupan petani di pedesaan khususnya ketika terjadinya alih fungsi lahan

18 pertanian menjadi non pertanian yang terjadi akibat dari pengaruh modernisasi dari luar. Dengan adanya pengaruh tersebut membuat pedesaan yang berada di pinggiran kota mengalami aglomerasi atau pemekaran kota dan perkembangan infrastruktur.

Terkait penelitian ini, dengan melihat perkembangan infrastruktur yang mengalami percepatan luar biasa tersebut, telah melahirkan sebuah fakta terjadinya perubahan di sektor pertanian yang berpengaruh dalam kehidupan sosial masyarakat pedesaan khususnya petani. Oleh karena itu, konteks perkembangan kapitalisme seperti pembangunan infrastruktur telah melahirkan sebuah fenomena baru bagi masyarakat menjadi bingkai dalam penelitian ini yakni perubahan di sektor pertanian.

Dalam hal ini Sztompka menjelaskan bahwa perubahan sosial merupakan perubahan yang tidak terulang dari sistem soisal sebagai satu kesatuan yang menuju ke arah kemajuan, perubahan struktural dalam hubungan, organisasi, dan ikatan antara unsur-unsur masyarakat. Perubahan struktural adalah transformasi dalam organisasi dan ikatan antara unsur-unsur masyarakat (Sztompka, 2011). Perubahan sosial menurut Sztompka dijelaskan melalui proses sosial yang dilakukan masyarakat. Proses sosial tersebut digambarkan dengan proses perkembangan dalam sistem sosial yang menuju ke arah tertentu. Hasil dari proses sosial tersebut dapat dilihat dalam dua hal yaitu pertama arah/tujuannya sesuai dengan yang diinginkan, dan kedua arah/tujuannya tidak sesuai dengan yang diinginkan.

19 Dalam hal ini proses sosial pada tingkat makro terjadi perubahan ekonomi dan politik, sedangkan ditingkat mezzo terjadi perubahan kelompok, komunitas dan organisasi serta ditingkat mikro sendiri terjadi perubahan interaksi dan perilaku individu. Masyarakat bukan sebuah kekuatan fisik (entity), tetapi seperangkat proses yang saling bertingkat ganda (Sztompka, 2011).

2. Adaptasi dan subsistensi Petani

Sosiologi selalu mengkaitkan pemahaman adaptasi dengan perubahan sosial yaitu proses dan mekanisme dimana tindakan berupaya mempertahankan keseimbangan sistem-sistem dengan lingkungan mereka dan proses serta mekanisme dimana tindakan bertujuan untuk menghasilkan perubahan-perubahan dalam sistem (Soekanto, 1983: 83). Dalam proses adaptasi tindakan individu sangat berperan dalam melakukan adaptasi melalui perubahan-perubahan psikologis dan perilaku. Secara konseptual adaptasi dibedakan dengan penyesuaian, bahwa adaptasi merupakan perubahan respon terhadap situasi sedangkan penyesuaian merupakan perubahan stimulus dari situasi (Pepekai, 2014).

Menurut Koentjaraningrat (Setyobudi, 2001) secara umum petani memiliki cara bercocok tanam di lahan sawah yang memiliki pengairan teknis sebagai teknologi utama dan juga dianggap sebagai dasar utama kehidupan mereka. Tipe petani Jawa ini merupakan masyarakat sedentary (menetap dan tidak mau berpindah-pindah). Selain itu mereka juga memiliki ikatan yang kuat dengan nilai-nilai dan ikatan tradisional pada tanah.

20 Namun realitas petani ini akhirnya berbenturan dengan kenyataan di luar diri mereka yang ternyata telah mendorong untuk menjauhkan petani dengan tanahnya sebagai basis produksi utamanya.

Merton merumuskan 5 tipe adaptasi manusia yaitu kompromistik, inovatif, ritualisme, retreatism dan rebellion (Soekanto, 1983: 83). Pada dasarnya tipe adaptasi ini dikategorikan pada mean and rasionality. Tipe kompromitas adalah tipe adaptasi yang dihadirkan oleh seseorang yang menekankan pada cara dan tujuan yang sudah melembaga. Tipe ini pada umumnya berkembang pada stabilitas sosial. Pada tipe adaptasi ini individu memiliki kecenderungan untuk selalu mengikuti perubahan dalam lingkungan sosialnya. Kerangka rasionalitas yang dibangun adalah seseorang yang beranggapan bahwa keadaan yang melingkupinya dianggap memberikan pengaruh yang menguntungkan.

Tipe inovatif yakni tipe adaptasi yang lebih menekankan pada pencapaian tujuan. Tipe ini menjalankan cara yang bertentangan dengan cara-cara yang sudah melembaga. Individu mampu menciptakan pola-pola tindakan baru untuk melawan keadaan sosial yang melingkupinya. Selanjutnya adalah tipe ritualisme yang diartikan sebagai tipe adaptasi yang tidak mempertimbangkan tujuan akhir tetapi lebih menekankan pada cara-cara yang sudah melembaga. Kondisi ini dapat terjadi ketika norma dan kaidah hukum sangat ditaati oleh komunitas setempat. Individu tidak memiliki keberanian menentang aturan perilaku yang telah disepakati. Tipe adaptasi ini juga dianggap bahwa individu tidak memiliki kemampuan

21 menentang atau berkompromi terhadap keadaan. Individu cenderung tetap bertahan mempergunakan pola tindakan yang sudah biasa dilakukan.

Tipe retreatisme yaitu tindakan sosial tidak lagi berdasarkan pada cara dan tujuan yang sudah melembaga. Tatanan dan aturan sosial yang sudah dibangun secara sosial dianggap tidak mampu mengikat kebersamaan. Pada sisi lain secara individual tidak ada keberanian menentang atau menciptakan perubahan sehingga mereka memilih jalan tengah untuk berlari dari kondisi sosial yang melingkupi atau indiviu secara pasif menanggapi keadaan sosial. Tipe rebellion yakni tipe yang dilakukan oleh seseorang yang menentang atau melakukan pemberontakan terhadap cara-cara dan tujuan-tujuan yang sudah melembaga.

Pembahasan dari teori adaptasi yang dijabarkan oleh Merton mengidentifikasi bahwa dalam penelitian ini peneliti mengkaji strategi adaptasi yang dilakukan oleh petani adalah adaptasi kompromitas. Para petani mengetahui perubahan yang terjadi di desa tempat mereka tinggal dan menyadari bahwa adanya kekuatan pasar yang mengambil kendali dari fenomena tersebut. Oleh sebab itu tipe adaptasi tersebut memiliki kecenderungan untuk selalu mengikuti perubahan dalam lingkungan sosialnya.

Selain melakukan adaptasi, petani juga melakukan strategi bertahan hidup (subsistensi) yakni dengan mencari pekerjaan lain selain sebagai buruh tani. Kegiatan tersebut dilakukan oleh kebanyakan buruh tani.

22 Mereka tidak memiliki penghasilan tetap dari pekerjaan mereka sebagai buruh tani sehingga perlu penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Terkait dengan permasalahan alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian tersebut kemudian peneliti menggunakan teori tentang subsistensinya James C Scott di dalam buku Moral Ekonomi Petani (Scott; 1981).

Dalam sebuah karyanya Scott menjelaskan kehidupan petani adalah masyarakat yang harmoni dan stabil. Komunitas petani ini adalah suatu kelompok sosial yang memiliki kepentingan untuk menjaga kelangsungan keterikatan antar individunya. Mereka inilah masyarakat yang mendahulukan selamat atau yang subsistensi. Teori subsistensi Scott ini sebagai bentuk bertahan hidupnya kaum tani. Peneliti menggunakan teori tentang subsistensi sebagai perwujudan cara bertahan petani pada kehidupan sosial ekonominya khususnya bagi buruh tani yang tidak memiliki lahan pertanian.

3. Tindakan Rasional Petani

Popkin dalam bukunya yang berjudul Petani Rasional (1989) menjelaskan bahwa petani adalah orang-orang kreatif yang penuh dengan perhitungan rasional bahkan bila ada kesempatan terbuka, mereka ingin mendapatkan akses ke pasar. Menurut Popkin, pada prinsipnya petani bersikap mengambil posisi yang menguntungkan bagi dirinya. Intensifikasi dan komersialisasi pertanian justru berdampak positif bukan negatif. Jika pada akhirnya petani pergi ke kota dan meninggalkan desa hal ini bukan

23 diakibatkan dari intensitas pertanian melainkan para petani merupakan orang-orang yang rasional.

Pada prinsipnya para petani merupakan manusia yang penuh perhitungan mengenai untung dan rugi bukan manusia yang diikat oleh nilai-nilai moral. Bila mereka bereaksi terhadap faktor-faktor yang menekan mereka maka bukan karena tradisi mereka yang terancam oleh ekonomi pasar yang kapitalistik melainkan karena mereka ingin memperoleh kesempatan hidup dalam tatanan ekonomi yang baru.

Popkin di dalam bukunya Petani Rasional juga menjelaskan bahwa petani dalam melakukan aktifitas ekonomi didasari atas prinsip-prinsip ekonomi rasional yang hasilnya dinilai memberi manfaat secara integrasi terhadap kepentingan-kepentingan ekonomi secara individu. Adanya kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan ekonomi dalam lembaga-lembaga pasar, mendorong petani tradisonal memanfaatkan kesempatan itu. Akhirnya dapat dipahami bahwa mereka (petani) telah membuat pilihan yang mereka percaya dapat memaksimalkan keuntungan sesuai yang diharapkan (Popkin, 1986: 31).

Dalam teori Popkin ini, peneliti melihat tindakan yang dilakukan oleh petani sebagai upaya untuk bisa bersaing hidup dalam sebuah era baru yaitu era kapitalisme. Oleh karena itu, perubahan sikap politik masyarakat dalam koteks penelitian ini dipandang sebagai sikap yang lahir dari sebuah pilihan individu (individual decision) dalam merespon sebuah situasi. Penelitian ini

24 menempatkan individu-individu (petani) sebagai individu yang rasional dalam mengambil sebuah keputusan. Oleh karena itu, implikasi dari penggunaan teori ini terhadap penelitian adalah menempatkan aktor-aktor atau individu yang terlibat dalam masalah alih fungsi lahan pertanian sebagai individu rasional yang mempunyai kepentingan terhadap keputusan yang diambilnya.

Petani terikat pada kultur pertaniannya yang subsisten memiliki rasionalitas tindakan sendiri. Perubahan struktural yang terjadi karena masuknya kekuatan eksternal seperti teknologi informasi dan industri secara tidak langsung merubah pula rasionalitas tindakan petani. Masuknya indutri menurut Boender tidak hanya membawa perubahan fisik tetapi juga membawa nilai-nilai baru. Menurut Boender industri merupakan transformasi terhadap alam dan komunitas melalui penciptaan lingkungan pada kehidupan domestik pedesaan (Pepekai, 2014).

Selain menggunakan teori dari tindakan rasional petani dari Popkin, peneliti juga menggunakan teori dari Granovetter tentang embeddedness yang mencakup identifikasi basis-basis rasionalitas dan tindakan sosial dalam konteks ekonomi sebagai teori pendukung dari Popkin. Menurut Granovetter konsep tindakan sosial melekat (embedded) dalam jaringan sosial. Granovetter menolak adanya homo economicus yang mementingkan diri dan mengejar maksimalisasi keuntungan serta membuat keputusan terpisah dari orang-orang lain. Dalam hal ini yang terpenting adalah hubungan-hubungan sosial dan bukan dari motivasi-motivasi yang

25 dihasilkan dari hubngan-hubungan sosial yang menjadi penyebab namun yang menentukan adalah konteks tindakan sosial (Blikololong: 2012, 25-26).

F. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menggabungkan antara penelitian lapangan dan pustaka sebagai pendukungnya. Unit analisa dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yakni mendeskripsikan suatu perilaku masyarakat tertentu. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui aspek-aspek yang mencakup fenomena alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, bentuk adaptasi diri petani (khususnya kelompok tani) serta penjelasan mengenai perubahan yang terjadi agar lebih jelas dalam menggambarkan dan mendeskripsikan objek penelitian.

Hal ini sejalan dengan pandangan tersebut Denzim dan Lincoln (1994) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berupaya untuk memahami fenomena atau peristiwa dari sisi makna yang dilekatkan oleh manusia kepadanya. Model kajian deskriptif ini memberikan gambaran tentang rasionalitas substantif dan rasionalitas formal yang mendasarkan pada aktivitas pertanian dan menggambarkan wujud dari rasionalitas tersebut sebagai respon atas situasi pasar yang dimunculkan penetrasi kapitalisme dalam pertanian.

26 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Yogyakarta. Pemilihan lokasi ini berdasarkan dari data BPS 2015 yang menerangkan bahwa Kecamatan Sewon merupakan kecamatan tertinggi kedua setelah Banguntapan yang banyak mengalami perubahan terkait dengan alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian di Kabupaten Bantul. Selain itu Desa Panggungharjo merupakan desa yang memenangkan Juara I Desa tingkat Nasional pada tahun 2014, dan saat ini menjadi desa percontohan serta sering dijadikan studi banding dengan desa-desa lainnya.

3. Sumber Data

Data untuk penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder (Kountur, 2007: 182-183). Data primer terdiri dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Selain data primer, peneliti juga menggunakan data sekunder yang terdiri dari berbagai sumber-sumber yang mendukung terkait dengan wacana alih fungsi lahan serta perubahan sosial. Sedangkan, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari berbagai publikasi ilmiah, foto, laporan-laporan tentang pertanian dan pembangunan lahan, baik dari lembaga pemerintah, Bada Pusat Statistik (BPS) maupun lemabaga lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu proses mengajukan pertanyaan, observasi dan mencatat jawaban untuk mendapatkan data yang diperlukan

27 (M. Walizer, 1978: 260). Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung (Husaini dan Purnomo, 1966: 57). Wawancara pada saat penelitian, harus didasarkan pada tujuan yang jelas sehingga memiliki ruang lingkup atau cakupan masalah yang jelas dan tidak membingungkan (Soehadha, 2003:45). Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan Kepala Dukuh di Desa Panggungharjo yakni Dukuh Krapyak Kulon, Dukuh Krapyak Wetan, Dukuh Glugo, Dukuh Pelem Sewu, dan Dukuh Sawit. Selanjutnya wawancara juga dilakukan pada perwakilan kelompok tani di masing-masing pedukuhan diantaranya Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani di Pedukuhan Pelemsewu, Pedukuhan Sawit, Pedukuhan Glugo dan Pedukuhan Pandes serta beberapa petani yang ada di Desa Panggungharjo Sewon Bantul Yogyakarta. Wawancara ini dilakukan selama kurun waktu tiga bulan dari Bulan Januari hingga Bulan Maret 2016 yakni setiap hari sabtu dan minggu.

b. Observasi

Dalam tahapan pengumpulan data, peneliti juga melakukan observasi atau pengamatan langsung. Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang praktek dan respon masyarakat terhadap alih fungsi lahan dan pembangunan di sektor pertanian. Observasi

28 dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang masalah yang diteliti (Nasution, 2001:106-107). Dalam melakukan observasi peneliti melakukan pengamatan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kelompok tani dalam memanfaatkan lahan pertanian yang ada di Desa Panggungharjo Sewon Bantul seperti kegiatan bercocok tanam. Selain itu, peneliti juga mengamati perubahan-perubahan yang terjadi di desa tersebut seperti munculnya bangunan perumahan-perumahan dan juga tempat-tempat industri baru yang berdiri diatas lahan pertanian seperti restoran, minimarket dan lain sebagainya. Observasi dilakukan peneliti selama hampir satu tahun yakni dari Bulan Agustus 2015 sampai Bulan Maret 2016.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pencarian data yang berupa catatan, buku, majalah, surat kabar, agenda dan sebagainya (Suharsimi, 1993:202). Metode ini digunakan untuk meneliti dan menelaah catatan penting dari buku-buku yang mengkaji masalah terkait. Metode ini juga digunakan untuk melihat informasi-informasi yang mungkin terdapat dalam dokumen-dokumen penting mengenai adaptasi diri petani, alih fungsi lahan dan juga perubahan sosial. Dalam melakukan dokumentasi ini peneliti mengambil foto-foto terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh petani dan juga mengumpulkan sumber-sumber data pendukung yang didapat dari koran dan dokumen dari desa maupun Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul terkait dengan profil wilayah penelitian.

29 Pengambilan dokumentasi ini dilakukan dalam kurun waktu tiga bulan yakni pada bulan Januari-Maret 2016 di Desa Panggungharjo dan juga Badan Pusat statistic (BPS) Kabupaten Bantul.

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data dilakukan dengan menyusun data dengan menggolongkan ke dalam berbagai tema atau kategori, kemudian data yang sudah disusun tersebut dijelaskan atau dianalisis dengan mencari hubungan antara berbagai konsep yang ada (Dadang, 2000: 102). Setelah data terkumpul peneliti kemudian mengklasifikasikannya sesuai dengan tema yang direncanakan. Selanjutnya peneliti membuat pola atau model, hubungan, persamaan dan hal-hal lain diperlukan, dan kemudian mengambil kesimpulan.

Jika dalam data tersebut terdapat kekeliruan atau ketidaksinkronan maka peneliti mengadakan cross check data guna verifikasi data-data yang sudah di peroleh (Sayuti, 2000: 92). Teknik cross check data penelitian ini dilakukan dengan ketekunan pengamatan. Teknik cross chek ini dilakukan pada bulan Januari hingga Bulan Maret 2016 dan pada bulan Juni 2016 ke pihak Pemererintah Desa, Petani, Kelompok Tani, KWT dan juga Kepala Dukuh setempat guna mendapatkan informasi yang lebih akurat.

6. Teknik Memilih Informan

Dalam penentuan informan peneliti menggunakan teknik purposive yakni dengan memilih informan yang dianggap tepat. Pilihan informan ini karena penilaian atas karakteristik dari informasi yang dengannya diperoleh

30 data sesuai dengan maksud penelitian. Dengan mengambil secara hati-hati unsur tertentu dari informan, peneliti memperoleh informasi tentang penelitian ini (Ulber, 2010: 272-273). Informan tersebut antara lain terdiri dari:

a. Lima dari empat belas kepala dukuh di Desa Panggungharjo Sewon Bantul yang wilayah tempat tinggalnya banyak terjadi alih fungsi lahan pertanian seperti Pedukuhan Krapyak Wetan, Pedukuhan Krapyak Kulon, Pedukuhan Druwo, Pedukuhan Sawit dan Pedukuhan Pelemsewu.

b. Perwakilan dari Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani setingkat desa dan tiap-tiap pedukuhan di Desa Panggungharjo Sewon Bantul Yogyakarta.

c. Beberapa petani di Desa Panggungharjo Sewon Bantul Yogyakarta.

7. Kebutuhan Data

a. Tren alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian tahun 1990-2015 di Desa Panggungharjo Sewon Bantul Yogyakarta.

b. Aspek-aspek perubahan sosial yang terjadi di Desa Panggungharjo Sewon Bantul Yogyakarta.

c. Bentuk adaptasi diri yang dilakukan oleh kelompok tani dalam merespon dan memanfaatkan lahan pertanian di Desa Panggungharjo Sewon Bantul Yogyakarta.

31 G. Sistematika Penulisan

Bab I berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian serta manfaat penelitian. Selain itu peneliti juga menjabarkan tentang tinjauan pustaka dan kerangka teori serta menjelaskan tentang metode penelitian. Bab II, berisi tentang gambaran umum tentang setting sosial wilayah penelitian. Pembahasan ini diawali dengan gambaran umum Kecamatan Sewon Bantul. Selanjutnya di dalam bab ini membahas tentang perubahan sosial yang terjadi di Desa Panggungharjo yang meliputi, kondisi wilayah dan penduduk desa, kondisi pertanian di Desa Panggungharjo dari tahun 1995-2015 dan komposisi penduduk menurut pekerjaan.

Bab III berisi tentang bentuk-bentuk perubahan sosial yang terjadi di Desa Panggungharjo meliputi aspek-aspek yang mengalami perubahan sosial terkait dengan alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian seperti urbanisasi, aspek kultural dan aspek struktural (bangunan, pemukiman dan status sosial). Bab IV, berisi tentang strategi adaptasi dan tindakan rasional yang dilakukan oleh kelompok tani dalam menghadapi masalah alih fungsi lahan pertanian yang terjadi di Desa Panggungharjo Sewon Bantul Yogyakarta. Pembahasan dalam bab ini sekaligus sebagai analisis teoririk terhadap objek dalam penelitian ini. Akhirnya pada pembahasan ini ditutup dengan sebuah analisis mengenai tantangan ke depan masyarakat petani di Desa Panggungharjo Sewon Bantul Yogyakarta. Bab V, berisi kesimpulan dari hasil penelitian.