1 A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum merupakan suatu sarana bagi pergantian kekuasaan dalam suatu negara demokrasi. Pemilu menghasilkan para pejabat publik baik di eksekutif maupun legislatif, dari tingkat lokal sampai tingkat nasional. Menurut Eep Saefulloh Fatah (1994) pemilu sendiri juga merupakan satu kriteria penting untuk mengukur kadar demokrasi sebuah sistem politik. Para sarjana politik sepakat akan hal ini, seperti Dahl (1985), Carter dan Herz (1982), Mayo (1982), Ranney (1990), dan Sundhaussen (1992). Mereka sepakat bahwa kadar demokrasi sebuah pemerintahan dapat diukur, antara lain, dari ada tidaknya pemilu yang mengabsahkan pemerintahan itu (Suhelmi dkk, 1997: 14).

Di Indonesia pemilu sudah berkali-kali dilaksanakan, dari era kepemimpinan Soekarno, Orde Baru, sampai Era Reformasi ini. Di masa kepemimpinan Soekarno pemilu dilaksanakan sekali pada tahun 1955. Penyelenggaraan pemilu saat itu dilakukan oleh Panitia Pemilihan Indonesia (PPI). Pemilu 1955 menjadi pemilu pertama untuk memilih anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Sedangkan pemilihan umum di Era Orde Baru diselenggarakan oleh Lembaga Pemilihan Umum (LPU). LPU dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 1970. Lembaga ini diketuai oleh Menteri Dalam

Negeri yang keanggotaannya terdiri dari Dewan Pimpinan, Dewan Pertimbangan, Sekertariat Umum LPU dan Badan Perbekalan dan Perhubungan. Pelaksanaan pemilu yang diselenggarakan oleh LPU sarat akan berbagai penyimpangan. Dalam enam kali pemilu yang diadakan Orde Baru hanya merupakan formalitas politik belaka.

Enam pemilu Orde Baru itu telah menghasilkan pola perimbangan antarkekuatan politik yang khas dan terjaga. Golongan Karya (Golkar) senantiasa menjadi pemenang dengan perolehan suara mayoritas mutlak, antara 62,11 persen hingga 73,16 persen. Sementara suara yang diperoleh Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) jauh terpaut di bawah suara Golkar (Ahmad Suhelmi dkk., 1997: 19).

Menyusul runtuhnya pemerintahan Orde Baru LPU diganti dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU diisi oleh wakil-wakil pemerintah dan wakil-wakil peserta pemilu 1999. KPU pertama ini telah menyelenggarakan pemilu tahun 1999.

Setelah pemilu 1999 usai, KPU dirubah lagi untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang menginginkan KPU lebih independen dan akuntabel. Anggota-anggota KPU tidak lagi dari unsur wakil-wakil pemerintah dan wakil-wakil peserta pemilu (partai politik), melainkan dari unsur nonpartisipan. Sebagai penyelenggara pemilu KPU di era transisi dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945, KPU dikategorikan sebagai lembaga negara yang memiliki apa yang disebut dengan constitutional importance. Maksudnya adalah KPU merupakan lembaga penting secara konstitusional. Namun

keberadaannya berada di luar konstitusi. Karena secara explisit nama KPU tidak termaktub dalam konstitusi. Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945 mengatur bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Pada pasal tersebut komisi pemilihan umum ditulis kecil, artinya komisi pemilihan umum bukan nama melainkan penyebutan umum lembaga penyelenggara pemilu.

KPU mulai menjalankan tugas penyelenggaraan pemilu dengan berdasarkan amanat UUD 1945. Dalam UUD 1945 BAB VIIB, Pasal 22 E ayat (1) ditegaskan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Prinsip pelaksanaan pemilu ini sering dikenal dengan akronim Luber dan Jurdil. Prinsip Luber dan Jurdil diterapkan dalam menyelenggarakan pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD, kepala daerah, dan pemilihan pejabat publik lain yang diatur oleh undang-undang.

Pemilu pasca reformasi ingin menjawab tuntutan agar pemerintah lebih demokratis dengan pergantian kekuasaan secara berkala. Disamping itu, kehadiran Pemilihan Umum Kepala Daerah sendiri untuk mengakhiri sentralisasi kekuasaan di Era Orde Baru. Banyak pihak yakin Pemilukada menjadi jawaban politik atas pelbagai keterpurukan dan ketimpangan di pelbagai bidang (terutama ekonomi) di daerah selama puluhan tahun; sekaligus pintu masuk bagi terbangunnya sistem politik yang lebih stabil dan menyejahterakan (Any Rohyani dkk., 2006: xii). Dengan distribusi kekuasaan

dan wewenang yang cukup besar ke daerah, diharapkan pembangunan daerah lebih cepat dan sejalan dengan harapan masyarakat.

Pemilu maupun pemilukada memiliki catatan tersendiri yang patut diperhatikan. Akhir-akhir ini trend pemilu maupun pemilukada cenderung mengemuka pada penurunan angka partisipasi. Dalam pemilu yang pernah diselenggarakan di Indonesia tingkat partisipasi pemilih semakin lama semakin mengalami penurunan. Warga negara yang mempunyai hak pilih semakin banyak yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu (golput). Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1. Tingkat Partisipasi Pemilih di Indonesia, 1955-2009

Tahun Pemilu Terdaftar Suara Sah Tidak Hadir Golput %* 1955 43.104.464 37.785.299 5.319.165 5.319.165 12,34 1971 58.558.776 54.669.509 3.479.696 3.889.267 6,64 1977 69.871.092 63.998.344 6.380.406 5.872.748 8,40 1982 82.134.195 75.126.306 6.502.944 7.007.889 8,53 1987 93.737.633 85.869.816 8.156.137 7.867.817 8,39 1992 107.565.697 97.789.534 9.776.163 9.776.163 9,09 1997 124.740.987 112.991.150 11.749.837 11.749.837 9,42 1999 117.815.053 105.786.661 12.028.392 12.028.392 10,21 2004 148.000.369 113.462.414 23.580.030 34.537.995 23,34 2009 171.265.443 104.699.785 49.677.079 67.165.657 39,22 *Di dalam angka-angka ini yang dimaksudkan dengan golput adalah para pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya ditambah dengan suara yang tidak sah.

Secara kalkulatif tabel di atas mempertihatkan bahwa partisipasi politik dalam pemilu semakin lama semakin mengalami penurunan yang cukup berarti. Bahkan pada pemilu tahun 2009 tingkat golput lebih tinggi daripada angka golput tertinggi di Era Orde Baru. Peningkatannya mencapai lebih dari 400%.

Kendati demikian data tersebut tidak bisa dimaknai tanpa melihat konteks politik dan sosial saat itu. Di masa pemerintahan Soekarno angka golput terlihat lebih tinggi daripada angka golput tertinggi di Era Orde Baru, perbandingannya antara 12,34% dengan 9,42%. Tapi angka golput tersebut lebih rendah daripada angka tertinggi golput pada Era Refomasi. Angka golput yang tidak terlalu tinggi itu juga memiliki nilai tambah karena pemilu tahun 1955 dapat berjalan dengan demokratis. Afan Gaffar (2006: 14), menyebutkan bahwa pada pemilu 1955 setiap pemilih dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas tanpa ada rasa takut. Dia menambahkan,

Undang-undang Pemilihan Umum tahun 1953 merupakan landasan berpijak yang sangat demokratik dan tidak memberikan peluang kepada Pnitia Pemilihan Indonesia untuk melakukan pengaturan lebih lanjut. Dengan demikian, Pemilihan Umum berjalan dengan sangat kompetitif sebagaimana halnya dalam suatu pemerintahan yang demokratik, sekalipun Pemilihan Umum tersebut tidak melahirkan satu partai politik yang kuat, yang mampu memberntuk eksekutif.

Jadi warga negara berpartisipasi aktif dalam pemilu tahun 1955 dengan kesadaran politik yang tinggi. Mereka memilih dengan penuh kebebasan tanpa ada intervensi yang menerabas prinsip demokratis dari pihak pemerintah.

Pada Era Orde Baru berbeda lagi konteks politik dan sosialnya. Pemerintahan era ini bersifat sangat otoriter. Soeharto sebagai presiden mempunyai peran sangat tinggi dalam berbagai bidang kenegaraan. Peran negara pun sangat kuat, sampai-sampai negara dapat mengontrol rakyat dengan kuat. Kondisi ini yang dinyatakan oleh berbagai ilmuwan politik, mereka sepakat bahwa di Era Orde Baru aparatus negara mendominasi arena politik dan mengontrol masyarakat. Hanya saja para ilmuwan memberikan label tersendiri untuk menyebutkan kondisi di Era Soeharto. Ben Anderson memberi label “state-qua-state”, Donald Emmerson dengan “bureaucratic pluralism”, Karl D. Jackson dengan “bureaucratic policy”, Dwight King menyebut dengan “bureaucratic authoritarism”, dan William Liddle dengan “limited pluralism” (Budiwinarno, 2008: 27).

Pada pemerintahan Era Orde Baru pemilu yang dilaksanakan secara demokratis tidak terjadi. Pemilu hanya dijadikan alat legitimasi politik belaka. Warga negara aktif dalam pemilu bukan karena mereka memiliki kesadaran politik yang tinggi bahwa memberikan suara merupakan hak setiap warga negara, tapi pemberian suara lebih dilakukan karena mobilisasi massa. Disamping itu pemilu pada masa ini penuh manipulasi untuk memenangkan Golkar. Pemilu direkayasa agar Golkar memenangkan pemilihan dengan mayoritas mutlak.

Jadi meskipun tingkat voter‟s turnout pada Era Orde Baru termasuk tinggi, namun hal itu tidak dapat dijadikan ukuran untuk melihat partisipasi

masyarakat. Afan Gaffar (dalam Budiwinarno, 2008: 31) menyebutkan dua alasan terkait hal tersebut.

Pertama, tingkat kehadiran untuk memberikan suara bukanlah tindakan yang bersifat pilihan. Artinya, si individu secara mandiri menentukan bahwa dirinya hadir ke tempat pemungutan suara bukan karena sepenuhnya kemauan sendiri mengingat kehadirannya dipaksakan oleh pihak lain di luar dirinya. Kedua, tingkat intensitas kegiatan yang menyangkut penilihan umum hanya berlangsung lima tahun sekali. Padahal, di antara rentang waktu tersebut, paling tidak hanya tiga bulan digunakan secara efektif untuk kampanye dalam pemilihan umum. Sementara itu, proses pengambilan keputusan publik hanya diformulasikan dalam lingkaran elit birokrasi dan militer yang terbatas sebagaimana terjadi dalam tipologi masyarakat birokrasi. Akibatkan masyarakat hanya dijadikan objek mobilisasi kebijakan para elit politik karena segala sesuatu lebih diputuskan di tingkat pusat.

Jadi rendahnya angka golput tidak ekuivalen dengan tingginya kesadaran politik masyarakat. Masyarakat yang menjadi objek kepentingan penguasa tidak mengunakan hak pilihnya karena yakin bahwa hal tersebut merupakan hak baginya, dan dapat memberi manfaat baginya. Tapi hanya karena dimobilisasi oleh Orde Baru untuk melanggengkan kekuasaannya.

Pada pemilu Era Reformasi terlihat bahwa golput meningkat cukup tinggi. Pada pemilu 1999 golput sebesar 10,21%, pemilu 2004 23,34%, dan pemilu 2009 sebesar 39,22%. Bahkan pemilu tahun 2009 dengan jumlah golput 39,22% lebih besar 4 kali lebih dari pada angkat golput tertinggi pada masa Orde Baru yaitu 9,42%. Namun, kiranya angka golput pada Era Reformasi tidak sepenuhnya dapat dibandingkan dengan golput di Era Orde Baru. Kondisi sosial dan politik pasca runtuhnya Soeharto lebih demokratis. Hak-hak warga negara yang sebelumnya dikekang oleh pemerintah, sedikit demi sedikit mulai dinikmati masyarakat. Masyarakat dan media massa

memiliki hak untuk mengungkapkan pendapat secara bebas, termasuk untuk mengkritisi pemerintah, yang juga diatur dalam UUD 1945 pasca amandemen. Pemilu di Era Reformasi juga lebih demokratis. Penyelenggara pemula lebih akuntabel karena anggotanya nonpartisipan, disamping itu juga diawasi oleh badan khusus yang bernama Banwaslu.

Pada masa Reformasi ini, angka golput yang tinggi tidak dapat serta merta dijadikan dasar bahwa kesadaran politik masyarakat rendah. Hal ini karena pemilu yang digelar lebih demokratis, penyelenggaraannya lebih akuntabel, terdapat pengawasan, dan pemilih pun dapat memilih secara bebas sesuai kehendak masing-masing. Jadi, fenomena golput bisa saja justru kesadaran politik masyarakat cukup tinggi. Masyarakat memahami bahwa memberikan suara dalam pemilu adalah hak mereka, yang tentu memiliki konsekuensi. Disisi lain sekarang ini masyarakat lebih cerdas untuk menilai calon-calon kontestan pemilu. Sehingga, bisa saja masyarakat golput karena mereka merasa tidak ada calon yang baik dimata mereka.

Hal semacam inilah yang juga dikatakan oleh Firmanzah (2008: 124) bahwa golongan putih (golput) di Indonesia atau dimanapun sangat didominasi oleh pemilih jenis skeptis. Pemilih skeptif adalah pemilih yang memiliki ikatan ideologis rendah dan juga tidak menjadikan suatu kebijakan sebagai hal yang penting. Mereka berkeyakinan bahwa siapapun dan partai apa pun yang memenangkan pemilu tidak akan bisa membawa bangsa ke arah perbaikan yang mereka harapkan.

Pandangan-pandangan negatif terhadap pemilu dan hasil dari pemilu perlu dikikis. Hal ini untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum. Disamping itu juga untuk menghadirkan pemimpin yang baik. Jika tidak ada pemimpin yang baik dari beberapa calon kontestan pemilu, maka logikanya adalah memilih calon yang paling baik dari yang diangkap jelek. Sehingga, bukan pemilih yang paling buruk yang justru memenangi pemilu. Upaya untuk mengedukasi masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam pemilu dapat dilakukan dengan pendidikan politik. Hal ini didasarkan pada salah satu tujuan pendidikan politik sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi politik. Menurut Zamroni (2001: 25) sosialisasi politik/pendidikan politik bertujuan agar warga negara memiliki pengetahuan politik, kesadaran politik, nilai, sikap dan orientasi politik, dan mampu berpartisipasi dalam politik, sehingga aktif memberi dukungan dan kelak bisa melanggengkan sistem politik yang dianut selama ini.

Dalam prakteknya pendidikan politik dapat dilakukan oleh berbagai agen. Seperti agen-agen yang diungkapkan Afan Gaffar (2002: 102) yaitu: keluarga, sanak saudara, kelompok bermain, sekolah (mulai dari Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi). Yang kemudian dilanjutkan oleh berbagai media elektronik maupun cetak, seperti televisi, koran, dan radio.

Peningkatan partisipasi politik tidak hanya dilakukan pada pemilih secara umum, tapi juga perlu dipertimbangkan segmentasi pada pemilih-pemilih tertentu. Seperti halnya pada pemilih-pemilih pemula. Pemilih pemula secara umum berjumlah sekitar 20% dari total pemilih. Jadi ketika pemilih pemula

mampu diarahkan untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu, peluang untuk meningkatnya tingkat partisipasi dalam pemilu akan cukup signifikan.

Sebenarnya pemilih pemula secara psikologis juga rentan. Perilaku memilih mereka masih belum rasional, dan lebih pada pengaruh-pengaruh ekternal. Dalam penelitian Jennings dan Nieni (1990) terungkap bahwa anak-anak pada usia SMU cenderung menyokong calon politik yang sama seperti orangtua mereka. Ditambah lagi kecenderungan para remaja yang biasanya mudah terpengaruh dengan teman sebayanya. Peer group akan menjadi penentu keputusan dalam perilaku memilih pemilu pemula. Hal ini dikarenakan kelompok sebaya merupakan salah satu hal yang terpenting dalam penentuan sikap selain media massa dan kelompok lembaga sekolah, dan keagamaan (Ahmadi, 1990 dalam Mukti Sitompul, 2005: 2).

Padahal idealnya seorang pemilih itu memilih berdasarkan landasan-landasan rasionalitas. Didasarkan atas kemampuan partai politik/kontestan untuk menghadirkan solusi-solusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapi, baik di aras lokal maupun nasional. Solusi tersebut ditermanifestasikan dalam visi&misi yang diusung, dan program kerja yang ditawarkan. Disamping itu, rekam jejak dari kinerja partai politik/kontestan selama ini juga menjadi pertimbangan khusus. Pemilih tipe ini dikatakan sebagai pemilih tipe rasional.

Disamping tipe pemilih rasional ada tipe pemilih kritis. Menurut Firmanzah (2008:121),

Pemilih jenis ini merupakan perpaduan antara tingginya orientasi pada kemampuan partai politik atau seorang kontestan dalam

menuntaskan masalah bangsa maupun tingginya orientasi mereka akan hal-hal yang bersifat ideologis. Ikatan ideologis tersebut membuat loyalitas pemilih terhadap partai atau seorang kontestan tinggi dan tidak semudah „rational voter‟ untuk berpaling ke partai lain.

Pendidikan politik harus bisa mengadirkan tipe-tipe pemilih tipe rasional maupun tipe kritis.

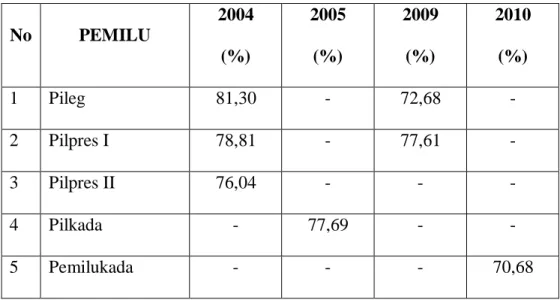

Ditingkat lokal pun partisipasi warga negara dalam pilkada cukup rendah. Misalnya dalam pilkada yang berlangsung antara Juni-Juli 2005, rata-rata partisipasi pemilih adalah lebih rendah daripada pemilu nasional tahun 2004, yaitu hanya 73,1% (Sigit Pamungkas, 2010: 89). Di Kabupaten Sleman sendiri, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu cenderung menurun. Dikatakan oleh Hazwan Iskandar Jaya, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Humas dan Data Informasi KPU Kabupaten Sleman (kpusleman.wordpress.com), fakta di Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa prosentase (%) partisipasi kehadiran pemilih ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.Tingkat Partisipasi Pemilih di Kabupaten Sleman, 2004-2010

No PEMILU 2004 (%) 2005 (%) 2009 (%) 2010 (%) 1 Pileg 81,30 - 72,68 - 2 Pilpres I 78,81 - 77,61 - 3 Pilpres II 76,04 - - - 4 Pilkada - 77,69 - - 5 Pemilukada - - - 70,68

Melihat penurunan angka partisipasi politik dalam pemilu di Kabupaten Sleman, para skateholder perlu melakukan pendidikan politik yang lebih masif lagi. Sekolah, partai politik, media massa, dan lain sebagainya diharapkan bisa meningkatkan peran mereka dalam melakukan pendidikan politik terhadap masyarakat.

KPU Kabupaten Sleman selama ini juga telah melaksanakan pendidikan politik yang dikhususkan bagi pemilih pemula. Secara akademis pendidikan politik oleh KPU Kabupaten Sleman dapat dikomparasikan dengan konsep-konsep pendidikan politik dari pendapat beberapa ahli. Sehingga dapat dikaji lebih dalam dan komprehensif mengenai konsep maupun implementasi pendidikan politik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sleman selama ini. Berdasarkan latar belakang tersebut kiranya kajian tentang peranan KPU Kabupaten Sleman dalam melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula di Kabupaten Sleman menjadi kajian yang menarik untuk diteliti lebih lanjut.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi politik warga negara Indonesia semakin lama semakin mengalami penurunan, sehingga jumlah golput semakin tinggi.

2. Menurunnya partisipasi warga negara dalam pemilu tidak hanya terjadi dalam skala nasional, namun terjadi pula di tingkat lokal pada pemilukada-pemilukada yang diselenggarakan di daerah-daerah.

3. Di Kabupaten Sleman tingkat partisipasi juga mengalami penurunan pada pemilu-pemilu yang telah diselenggarakan.

4. Pendidikan politik perlu dilakukan pada bagi masyarakat, agar warga negara sadar betapa penting suara mereka untuk menentukan para pemimpin baik di tingkat nasional maupun pemerintahan lokal, dan wakil-wakil di DPR, DPRD, dan DPD.

5. Pemilih pemula yang masih duduk di bangku SMA cenderung memiliki perilaku politik yang belum rasional. Dalam pemilu mereka memilih orang-orang yang didukung pula oleh orangtua, atau teman sebaya mereka, atau orang-orang yang secara kasat mata menarik. Padahal idealnya memilih itu berdasarkan pertimbangan rasional, dan juga pertimbangan ikatan ideologis pada partai tertentu.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan cakupan dari identifikasi masalah di atas, dalam penelitian ini diperlukan pembatasan, agar penelitian ini dapat fokus. Penelitian ini difokuskan dalam usaha untuk mengetahui peranan KPU Kabupaten Sleman dalam melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula di Kabupaten Sleman. Pendidikan politik yang diteliti berupa implementasi program-program dalam kaitan dengan pendidikan politik pada siswa-siswa SMA/SMK di Kabupaten Sleman pada tahun 2011-2012.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dalam penelitian ini, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah latar belakang KPU Kabupaten Sleman melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula di Kabupaten Sleman?

2. Bagaimana peranan KPU Kabupaten Sleman dalam melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula di Kabupaten Sleman pada tahun 2011-2012?

E. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, penelitian ini diharapkan mencapai beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui latar belakang KPU Kabupaten Sleman melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula di Kabupaten Sleman.

2. Mengetahui peranan KPU Kabupaten Sleman dalam melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula di Kabupaten Sleman pada tahun 2011-2012.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan membawa manfaat sebagai berikut: 1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan atau pengetahuan tentang pendidikan politik di tingkat lokal, dan memberikan kontribusi bagi khasanah ilmu pengetahuan bagi jurusan PKn dan Hukum. 2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

1) Mengembangkan daya pikir dan penerapan keilmuan yang telah dipelajari di perguruan tinggi

2) Menambah kesiapan dan wawasan peneliti sebelum terjun dan berkontribusi bagi masyarakat

b. Bagi Masyarakat

Menambah referensi untuk memahami pendidikan politik bagi pemilih pemula yang selama ini dilakukan oleh KPU Kabupaten Sleman

c. Bagi KPU

Dapat dijadikan bahan untuk mengembangkan pendidikan politik yang telah diterapkan dengan dielaborasi konsep dan metode pendidikan politik yang telah ada

G. Batasan Istilah

Untuk kepentingan menghindari adanya multi-interpretasi atas judul penelitian ini, peneliti membatasi beberapa instilah sebagai berikut:

1. Peranan

Peran adalah tugas utama yang harus dilakukan (KBBI, 2008: 667). Sedangkan peranan adalah suatu tindakan orang atau instansi yang berkedudukan dalam badan yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan tertentu (KBBI, 2008: 889). Peranan dalam penelitian ini adalah peranan KPU Kabupaten Sleman dalam melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula.

2. Pendidikan Politik

Istilah pendidikan politik dalam penelitian ini mengacu pada pendidikan politik yang memiliki arti dan berdekatan atau hampir sama dengan sosialisasi politik, sehingga dapat digunakan secara bergantian. Pendapat

ini merujuk pada pendapat Alfian (1981: 235) yang mengatakan bahwa pendidikan politik (dalam arti longgar) adalah sosialisasi politik. Menurutnya, ada keeratan hubungan antara pendidikan politik dan sosialisasi politik. Sedang, pendidikan politik (dalam ati ketat) dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun.

3. Pemilih Pemula

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 1182) mendefinisikan pemilih sebagai orang yang memilih. Sedangkan pemula (2008: 1050) adalah adalah orang yang mulai atau mula-mula melakukan sesuatu. Jadi pemilih pemula dapat diartikan seseorang yang baru memulai atau pertama memilih. Memilih dalam konteks ini adalah partisipasi politik dalam pemilu untuk memilih partai politik atau kontestan pemilu. Dalam penelitian ini yang dimaksud pemilih pemula adalah siswa-siswa SMA/SMK/MA sederajat.