DEKSRIPSI MORFOLOGI FORAMINIFERA

Nama :

Nim :

Kelompok :

Pandangan Vetral Pandangan Dosrsal Pandangan Samping

No. Praga : Keterangan Gambar :

Filum : 1. Klas : 2. Ordo : 3. Sub. Famili : 4. Famili : Genus : Spesies :

Deksripsi a. Dinding : b. Bentuk Test : c. Bentuk Kamar : d. Susunan Kamar : e. Jumlah Kamar : f. Pertumbuhan Kamar : g. Arah Putaran Kamar :

h. Aperture : i. Hiasan : Umur : Jenis : BAB. II DASAR TEORI

II.1 Mikropaleontologi. II.1.1 Kegunaan Mikrofosil.

Fosil foraminifera sering dipakai untuk memecahkan masalah geologi terutama bagi perusahan – perusahan minyak walaupun akhir – akhir ini peranannya sedikit tergeser oleh teknologi yang lebih maju yaitu dengan ditemukannya fosil nannoplankton yang ukurannya fantastik kecil (3–40 mikron). Karena itu dalam pengamatan diperlukan mikroskop dengan perbesaran minimum 5000 kali bahkan sampai 20000 kali.

Kegunaan fosil foraminifera adalah :

1. Untuk penentuan umur batuan yang mengandung fosil foraminifera tersebut.

2. Membantu dalam studi lingkungan pengendapan atau fasies.

3. Korelasi stratigrafi dari suatu daerah dengan daerah lain, baik korelasi permukaan atau korelasi bawah permukaan. 4. Membantu menentukan batas – batas suatu transgresi dan

regresi, misalnya dengan menggunakan foraminifera benthos Rotalia beccarii (fosil penciri daerah transgresi), Gyroidina soldanii (fosil penciri bathial atas) dan lain – lain. 5. Bahan penyusun Biostratigrafi.

Berdasarkan kegunaannya, maka dikenal beberapa istilah yaitu : Fosil Indeks / Fosil penunjuk / Fosil Pandu : fosil yang

digunakan sebagai penunjuk umur relatif. Pada umumnya fosil jenis ini mempunyai penyebaran vertikal pendek dan penyebaran lateral luas serta mudah dikenal.

Fosil Bathimetri / Fosil kedalaman : dapat digunakan untuk menentukan lingkungan pengendapan. Pada umunya adalah benthos yang hidup didasar. Contoh : Elphidium sp, penciri lingkungan transisi ( Tipsword, 1966 ).

Fosil Horison / Fosil lapisan / Fosil diaognostik / Fosil kedalaman : fosil yang mencirikan atau khas terdapat di dalam lapisan yang bersangkutan. Contoh : Globorotalia tumida ( penciri N 18 ).

Fosil lingkungan : dapat dipergunakan sebagai penunjuk lingkungan sedimentasi. Contoh : Radiolaria sebagai penciri laut dalam.

Fosil iklim : dapat dipergunakan sebagai penunjuk iklim pada saat itu. Contoh : Globigerina pachiderma sebagai penciri iklim dingin ( 2-5 ).

II.1.2 Tahapan Penelitian Mikrofosil.

Untuk menghasilkan suatu penelitian mikrofosil yang baik, harus melali empat tahapan, yaitu : sampling, preprarasi, observasi, dan determinasi.

1. SAMPLING.

Sampling merupakan hal pertama yangprnting untuk dilakukan dalam tahapan penelitian mikrofosil. Tanpa sampel yang representatif maka hasil pengamatan atau penelitian mejadi sia-sia. Beberapa hal yang harus dilakukan dalam pengambilan sampel adalah :

Mikrofosil dapat dijumpai dihampir semua batuan sedimen, terutama pada fraksi-fraksi yang halus. Untuk keakuratan data harus menggunakan metode

sampling yang tepat.

1.1 Metode Sampling

Untuk dapat menghasilkan suatu data yang baik, pengambilan sampel harus dilakukan dengan metode yang tepat dan betul. Ada dua metode dalam pengambilan sampel, yaitu : spot sampling, dan chanel sampling.

A. Spot Sampling

Pengambilan sampel dengan interval tertentu. Baik untuk penampang yang tebal, dengan litologi yang seragam. Semakin pendek interval semakin baik.

B. Chanel Sampling

Dapat dilakukan pada penampang lintasan pendek (3-5 m). Biasanya dilakukan pada litologi yang seragam atau pada perselingan yang cepat. Sampel diambil pada setiap perubahan unit litologi.

1.2 Kualitas Sampel

Kualitas sampel harus menjadi perhatian juga. Jika kualitas tidak terpenuhi dengan baik maka hasil sampel menjadi kurang akurat.

Beberapa hal yang harus diperhatikan :

Bersih : harus terhindar dari lapisan pengotor, terutama pollen atau serbuk sari tubuh-tumbuhan sekarang.

Representatif dan komplit : harus jelas posisi stratigrafinya, sebaagai sisipan atau perlapisan batuan.

Pasti : catat beberapa hal yang penting mengenai sampel, misal : nomor sampel, jenis batuan, nomor lokasi pengamatan, peruntukan sampel.

1.3 Jenis Sampel

Ada dua jenis sampel, yaitu sampel permukaan dan bawah permukaan (hasil pemboran).

Sampel permukaan adalah sampel yang diambil pada suatu singkapan. Sampel yang baik adalah yang diketahui posisi startigrafinya terhadap singkapan yang lain, namun terkadang pada pengambilan sampel yang acak baru diketahui sesudah dilakukan analisa umur.

Sampel pemboran diambil berdasarkan pemboran coring. Pada sampel pemboran diperlukan kehati-hatian dalam determinasi, karena dapat tercampur dapat dengan fosil-fosil jatuhan dari atas.

Mikrofosil D ia to m ae C al pl on el la C hi tin oz oa ir R ad io la ri a C oc co lit h O st ra co da C on od on ta F or am in if er a D in ok is ta S po ra & P ol le n Evaporit • Dolomit • • • • • Batupasir • • • • • • Batubara ● ● Silt, Chert dan sedimen silika • ● • • • • • Batugampi ng ● • • ● ● • ● ● ● Napal & Lempung • ● ● • ● ● • ● ● ● Batuan metamorf ○ ○ ○ ○

● : Melimpah • : Jarang ○ : Kadang-kadang

1.4 Langkah Kerja

Target acara ini adalah mengambil sampel untuk dianalisa mikrofosil foraminifera. Jumlah sampel diambil harus mewakili bagian bawah, tengah dan atas. Selain itu variasi litologi juga terwakili. Untuk ada beberapa tahapan yang harus dilakukan :

1. Metode sampling yang digunakan berganttung pada kondisi satuan batuan yang akan disampling. Untuk pelaksanaan yang sekarang adalah menggunakan metode Spot Sampling.

2. Buatlah lintasan terukur pada singkapan batuan yang anda jumpai. Awalilah pada lapisan batuan terbawah (mewakili batuan tertua).

3. Deksripsi batuan secara detil dan baik. Catat ketebalan masing-masing batuan. Pembuatan lintasan terukur harus memuat semua variasi litologi dari bawah sampai atas.

4. Jika batuan mengandung unsur karbonat, ambilah sampel secukupnya ± 1 kg.

5. Jika dalam setiap bagian (bawah, tengah dan atas) terwakili oleh dua litologi ambilah sampel pada kedua litologi tersebut.

6. Masukan sampel kedalam kantong sampel, dan beri label meliputi : lokasi pengamatan, nomor sampel, tangal pengambilan, dan initial pengambilan sampel. Contoh : LP/1/Gjw/2009/AF. 7. Sketsalah lintasan anda dari bawah sampai atas. 2. ACARA PREPARASI

Proses mengubah contoh batuan yang diambil menjadi bahan yang siap untuk dianalisa mikrofosilnya. Tujuannya adalah memisahkan fosil dari material-meterial yang mengikatnya. Setiap jenis mikrofosil mempunyai teknik tersendiri.

Foraminifera Kecil dan Ostracoda

Menggunakan metode residu, digunakan pada batuan sedimen fraksi halus seperti : batulempung, serpih, batulanau, dan batu pasir gampingan.

Ambil ± 100 gram sedimen kering

Jika keras atau agak keras ditumbuk pelan-pelan dengan palu/porselen.

Larutkan sedimen tersebut dengan H2O2 (10-15 %) agar mikrofosil terpisah dari matrik pengikatnya. Tunggu 2-5 jam sampai tidak ada reaksi lagi.

Cuci dengan air deras di atas saringan berukuran 40-60-100 mesh.

Ambil dan keringkan residu yang tertinggal pada saringan 60 dan 100 mesh menggunakan oven (± 60ºC).

Setelah kering masukan kedalam kantong plastik dan diberi label sesuai nomor sampel yang dipreparasi. Sampel siap dideterminasi.

Foraminifera Besar

Biasanya dijumpai pada batugamping/batugamping pasiran yang mempunyai kekerasan tinggi, sehingga perlu dilakukan dengan sayatan tipis. Selain itu foraminifera pengenalan kamar-kamarnya menjadi penentu dalam penamaan. Dan hanya dapat diamati dengan metode sayatan tipis.

Contoh batuan disayat dahulu dengan mesin penyayat/gerinda. Arah sayatan harus memotong struktur tubuh foraminifera besar.

Setelah mendapatkan arah sayatan yang dimaksud, contoh tersebut ditipiskan pada kedua sisinya.

Poleskan salah satu sisi tersebut dengan mempergunakan bahan abrasif (korondum) dan air.

Tempel sisi tersebut paa objektif gelas (standard international 43 x 30 m) dengan mempergunakan kanada balsem.

Tipiskan lagi sisi lainnya sehingga ketebalan contoh tersebut antara 30-50 um.

Tutup sisi lainnya dengan cover gelas dan beri label. Sampel siap dideterminasi.

3. OBSERVASI

Tahapan observasi adalah mengamati dan mendikripsikan morfologi atau ciri fisik lainnya dari fosil-fosil yang dijumpai dalam sampel. Dekriksi sangat penting, karena merupakan dasar untuk mengambil keputusan tentang penamaan mikrofosil. Pembuatan ilustrasi atau gambar yang baik harus dapat menjelaskan sifat-sifat khas tertentu, dan harus dilengkapi dengan skala atau jumlah pembersarannya. Ilustrasi akan sangat baik jika di sertai foto.

4. DETERMINASI

Tahap akhir dalam analisis fosil adalah memberikan nama. Beberapa kesepakatan resmi yang harus digunakan dalam penaamaan adalah :

1. Penamaan menggunakan penamaan

berganda/binomial, contoh : Globigerina bulloides d’orbigny, 1826

2. Jika mikrofosil sulit diketahui nama spesiesnya, maka dapat dibantu dengan menggunakan beberapa istilah seperti :

cf. (confer), digunakan untuk

membandingkan / menyamakan dengan spesies yang mirip, namun ada sedikit perbedaan (keraguan).

aff. (affinis) digunakan bilamana fosil yang diamati memiliki kemiripan dan hubungan yang dekat dengan spesies tertentu.

sp. (species) dan spp. Digunakan untuk spesies yang belum diketahui namanya.

n.sp. (nouvelle species), digunakan untuk spesies terberu, yang pertama kali dipublikasikan.

var. (varietas) untuk membedakan satu subspesies dengan subspesies dalam spesies yang sama.

II.2 Foraminfera.

II.2.1 Ciri Fisik.

Secara umu tubuh tersusun oleh protoplasma yang terdiri dari endoplasma dan ectoplasma. Alat gerak berupa pseudopodia (kaki semu) yang berfungsi juga untuk menagkap makanan.

II.2.2 Cangkang.

Dalam mempelajari fosil foraminifera biasanya dilakukan dengan mengamati cangkangnya. Hal ini disebabkan bagian lunaknya (protoplasma) sudah tidak dapat diketemukan. Canggkang foraminifera tersusun oleh : dinding, kamar, protoculum, septa, suture, dan aperture (gambar 1).

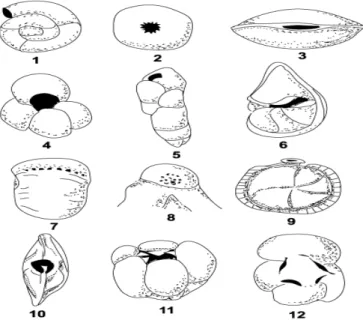

Gambar 1. Bagian-bagian dari cangkang foraminifera.

II.2.2.1 Dinding.

Merupakan lapisan terluar dari cangkang, dapat tersusun dari zat-zat organik maupun material asing. Dinding cangkang foraminifera berdasarkan pada resen fauna adalah :

Dinding Chitin/Teklin : bentuk dinding paling primitif. Berupa zat organik menyerupai zat tanduk, fleksibel dan transparan, berwarna kuning dan tidak berpori. Contoh golongan Milionidae.

Dinding Aglutin/Arenaceous : dinding yang disusun oleh material asing. Jika penyusunnya hanya butir-butir pasir disebut dengan Araneceous. Jika banyak material seperti mika dsb., disebut Aglutin.

Dinding Silikaan : dinding ini jarang diketemukan, bisa dari organisme itu sendiri atau dari mineral sekunder.

Dinding Gampingan : terdiri dari empat tipe dinding, yaitu :

1. Dinding porselen, tidak berpori, berwarna opak dan putih. Contoh Quinqueleculina.

2. Dinding hyalin, bersifat bening dan transparan serta berpori. Contoh Golongan Globigerinidae, Nodosaridae.

3. Dinding granular, terdiri kristal-kristal kalsit yang granular, dalam sayatan tipis tampak gelap.

4. Dinding yang kompleks, terdapat pada Golongan Fusulinidae.

II.2.2.2 Morfologi kamar.

Merupakan bagian dalam foraminifera dimana protoplasma berada. Bentuk dari kamar dapat membulat sampai pipih. Antara kamar dipisahkan oleh septa di bagian dalamnya, pada bagian luar disebut suture. Suturenya sendiri dapat berbentuk lurus (rectilinear), melengkung atau tertekan.

Kamar pertama pada cangakang foraminifera disebut dengan protoculum. Protoculum dapat disusun hanya dengan satu kamar atau dua atau sampai tiga kamar yang berukuran sama. Dibedalan dengan kamar berikutnya adalah pertambahan ukuranya yang lebih besar pada kamar berikutnya.

Bagian sisi luar dari cangkang atau kamar-kamar disebut dengan peri-peri. Pada genus tertentu biasanya terdapat hiasan.

II.2.2.3 Susunan Kamar.

Berdasarkan jumlah kamar, dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : Motothalamus, hanyaterdiri dari satu susunan kamar. Polythalamus, tersusun oleh jumlah kamar yang banyak.

Berdasarkan bentuknya dibagi menjadi beberapa : bulat,botol, tabung, kombinasi botol dan tabung, planispiral, dsb.

Planispiral kemudian lurus -. Rectocornuspiral

Terputar (Planispiral) -. Ammodiscus sp

Terputar (Planispiral)

-.Spiroloculina ornata -. Lagena spFlask (botol)

Globular (bulat)

Gamabar 2. bentuk cangkang monothalamus : bulat (Saccamina), botol (Lagena), tabung (Bathysiphon), dan panispiral (Ammodiscus).

Polythalamus :

Cangkang foraminifera disusun oleh lebih dari satu kamar. Terdapat 3 jenis susunan kamar, yaitu :

1. Uniserial, berupa satu baris susunan kamar yang seragam, contoh : Nodosaria, dan Siphonogenerina.

2. Biserial, berupa dua baris susunan kamar yang berselang-seling, contoh :

Bolivina, dan Texturalia.

3. Triserial, berupa tiga baris susunan kamar yang berselang-seling, contoh : Uvigerina, dan Bulimina.

1. Uniformed test : jika disusun oleh satu jenis susunan kamar,misal uniserial saja atau biserial saja

2. Biformad test : jika di sussun oleh dua susunan kamar yang berbeda, misal diawalnya triserial kemudian menjadi biserial. Contoh : heterostomella.

3. Triformed test : terdiri tiga susunan kamar yang berbeda. Contoh: valvulina

Gambar 3. skema cangkang foraminifera yang pholythalamus ( Culiver,1987 )

II.2.2.4 Aperture.

Lobang uttama pada cangkang foraminifera yang berfungsi sebagai mulut atau juga jalan kelurnya protoplasma, biasanya terdapat pada bagian kamar terakhir.

Tidak semua foraminifera mempunyai aperture terutam foraminifera besar.

Aperture merupakan salah saatu kunci untuk mengenali genus dari foraminifera. Dapat dibedakan berdasarkan :

Bentuk Posisi Sifat

II.2.2.4.1 Bentuk Aperture.

1. Bulat sederhana, terletak di ujung kamar terakhir. Contoh : lagena, bathysiphon, dan cormuspira.

2. Memancar (radiate ), berupa lobang bulat dengan kanal-kanal yang memancar dari pusat lubang. Contoh : Nodosaria, Dentalina, Sarcenaria dan Planolaria.

3. Phialine, berupa lobang bulat dengan bibir dan leher. Contoh : Uvigerina, Amphychorina dan Marginulina.

4. Crescentic, berbentuk tapal kuda atau busur pana. Contoh : Nodosarella, Pleurostomella dan Turilina.

5. Virgoline / Bulimine, berbentuk seperti koma (,) yang melengkung. Contoh : Virgulina, bulimia dan kassidulina. 6. Slit like, berbentuk sempit memanjang. Contoh :

sphaerodinella,spha erodinelopsis , puleniatina.

7. Ectosolenia, aperture yang mempunyai leher pendek. Contoh : Ectosolenia, dan Oolina.

8. Entosolenia, aperture yang mempunyai leher dalam (internal neck). Contoh : Fissurina, Entosolenia.

9. Multiple, beberapa lobang mulut, terkadang brbentuk saringan (cribrate) atau terderi dari lobang dengan beberapa lobang kecil (accessory). Contoh : Elphidium, Globigerinoides, Cribrohankenina.

10. Dendritik, berbentuk seperti ranting pohon, terletak pada Septal- face. Contoh : Dendritina

11. Bergigi, berbentuk lobang melengkung dimana pada bagian dalamnya terdapat sebuah tonjolan (single tooth). Contoh: Quinqueloculina dan Pyrgo.

12. Berhubungan dengan umbilicus , berbentuk busur, ceruk ataupun persegi, kadang dilengkapi dengan bibir, gigi-gigi, atau ditutupi selaput tipis (bula). Contoh : Globigerina, Globoquadrina dan Globigerita.

Gambar 4. Jenis-jenis dan posisi aperture pada foraminifera kecil (shrock & twenhofel, 1956).

Di tinjau dari posisinya pada cangkang foraminifera, maka aperture dapat di bedakan menjadi 3 jenis, yaitu :

1. Aperture terminal , yaitu aperture yang terletak pada ujung kamar yang terakhir. Contoh : Cornuspira, Nodosaria,Uvigerina.

2. Aperture on apertural face, yaitu aperture yang terdapat pada bagian kamar yang terakhir. Contoh : Cribohantkenina, Dendritina.

3. Aperture Peripheral, yaitu aperture yang memanjang pada bagian tepi (periphery). Contoh : Globorotalia, Cibicides.

4. Aperture interiormarginal umbilical, yaitu aperture yang terdapat pada bagian umbilical. Contoh : Globerina . jika memanjang kearah tepi (periphery) disebut umbilical extra umbilical. Contoh : Globorotalia.

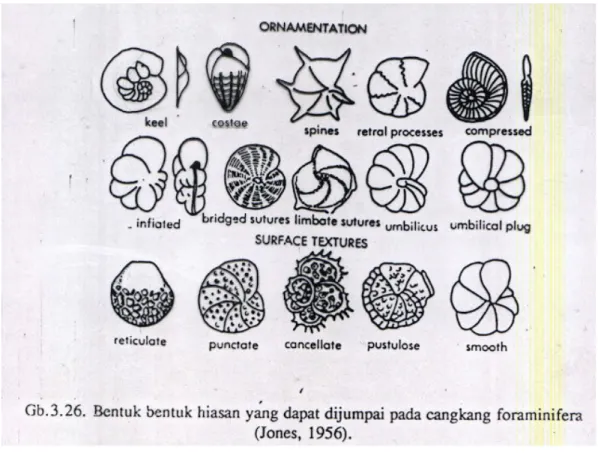

II.2.3 Hiasan/Ornamentasi.

Ornamentasi adalah struktur-struktur mikro yang

menghiasi bentuk fisik dari cangkang foraminifera. Ornamentasi ini kadang-kadang sangat khas untuk cangkang foraminifera tertentu, sehingga dapat di pergunakan sebagai salah satu kriteria dalam klafikasi.

Beberapa bentuk hiasan yang dapat dijumpai :

1. Keel, selaput tipis yang mengelilingi bagian periphery. Contoh : Globorotalia, Siphonina.

2. Costae, gelena vertikal yang dihubungkan oleh garis-garis sutura yang halus. Contoh : Bulimina, Uvigerina.

3. Spine, duri-duri yang menonjol pada bagian tepi kamar. Contoh : Hantkenina, Asterotalia.

4. Rentral processes, merupakan garis sutura yang berkelok-kelok, bisa dijumpai pada Amphistegina.

5. Bridged sutures, garis-garis suture yang terbentuk dari septa yang terputus-putus. Biasanya dijumpai pada Elphidium.

6. Reticulate, dinding cangkang yang terbuat dari tempelan material asing (arenaceous).

7. Punctate, bagian permukaan luar cangkang berpori bulat dan kasar.

8. Smooth, permukaan cangkang yang halus tanpa hiasan.

Gambar 5. Bentuk macam-macam hiasan cangkang foraminifera (jones,1956).

II.3 Foraminfera Plangtonik.

Jumlah spesies foraminifera plantonik sangat kecil jika dibandingkan dengan ribuan spesies dari golongan benthos. Meskipus jumlah spesiesnya sangat sedikit, golongan ini mempunyai arti yang penting, terutama dalam penentuan umur batuan. Golongan ini tidak peka terhadap perubahan lingkungan, sehingga bagus untuk korelasi stratigrafi.

Secara umum cukup mudah untuk membedakan antara foram kecil plangton dengan foram kecil benthos. Foraminifera plangton memiliki ciri umum sebagai berikut :

a. Test/cangkang : bulat, beberapa agak prismatik.

b. Susunan kamar : pada umumnya terputar trchospiral. c. Komposisi test : gamping hyalin.

II.3.1 Morfologi Foraminifera Plangtonik.

Didalam mendiskripsi foraminifera plangtonik baik dalam penentuan genus maupun spesies disini harus diperhatikan antara lain :

II.3.1.1 susunan kamar.

A. Planispiral : terputar pada satu bidang, semua kamar terlihat, pandangan dan jumlah kamar ventral dan dorsal sama.

B. Trochospiral : terputar tidak pada satu bidang, tidak semua kamar terlihat. Pandangan pada vetral dan dorsal berbeda.

Pandangan ventral : jumlah kamar yang terlihat adalah putaran kamar terakhir, terlihat adanya aperture utama, terlihat adanya umbulicus.

Pandangan dorsal : biasanya seluruh kamar bisa terlihat, terlihat adanya putaran, kamar awal terlihat.

II.3.1.2 bentuk.

Dibedakan menjadi dua yaitu bentuk kamar dan bentuk test. Bentuk kamar dapat globular, rhomboid menyudut, atau kerucut menyudut. Bentuk test dapat membulat, atau ellips.

Dalam penetuan genus foraminifera, suture sangat berguna. Suture dapat tertekan, atau tidak. Pendiskripsian meliputi pandangan dorsal maupun ventral.

II.3.1.4 Jumlah kamar dan putaran.

Jumlah kamar sangat mempengaruhi penamaan, untuk itu perlu dilakukan, terutama pada kamar terakhir. Selain itu perlu diperhatikan pula pertambangan ukuran kamar, apakah berangsur atau berubah mendadak. Perlu diperhatikan pula arah putaran apakah searah jarum jam (dextral) atau berlawanan arah jarum jam (sinistral).

II.3.1.5 aperture.

A. Aperture primer :

1. Intermarginal umbulical : aperture yang terdapata pada bagian umbulical atau pusat putaran.

2. Interiomarginal umbulical ekstra umbulical : aperture yang memanjang dariumbulical sampai peri-peri (tepi).

3. Interiormarginal ekuatorial : aperture yang terletak di daerah ekuator, biasanya pada putaran planispiral. Biasanya terlihat pada pandangan samping.

B. Aperture sekunder.

Adalah lobang yang lain dari eperture primer dan lebih kecil, atau lobang tembahan dari aperture primer.

II.3.1.6 komposisi test.

Kebanyakan dari foraminifera plangton mempunyai dinding test gamping hyalin.

Hiasan sangat penting karena sangat khas pada genus tertentu. Misal psine khas pada Hantkenina, keel (Globorotalia).

II.3.2 Sistematika Foraminifera Plangtonik.

Terdapat tiga famili yang sering dijumpai pada foraminifera plangtonik (cushman,1950). Ketiga famili tersebut adalah globigerinidae, globorotaliidae dan hantkenidae. Jumlah genus sekitar 23.

II.3.2.1 Famili Globigerinidae.

A. Genus Globigerinoides D’orbigny 1826

Test terputar helicoid,kamar globular, komposisi test gamping hyalin. Kadang dijumpai duri-duri halus, aperture umbulica berbentuk koma.

B. Genus Globigerinoides Cushman, 1927

Secara umum hampir sama dengan globigerina, perbedaan terletak pada adanya aperture sekunder pada Globigerinoides, aperture sekunder terlihat pada pandangan dorsal.

C. Genus Hastegerina Wyville Thomson, 1876

Putaran awal trochoid kemudian berubah planispiral, evolute, test gampingan. Kamar globular, aperture ineteriormarginal equatprial.

D. Genus Orbulina d’Orbigny, 1839

Test terputar trochoid rendah, kamar terakhir menutup seluruh kamar sebelumnya. Kamar globular, aperture ineteriormarginal equatorial.

E. Genus Sphaeroidinella Cushman, 1927

Test terputar trochoid rendah dengan putaran terakhir menutup putaran sebelumnya. Aperture ineteriormarginal umbulical, berbentuk busur dengn bibir tebal.

Test seperti Globigerina, dinding cancellated, kamar terputar involute. Aperture sempit dan melengkung pada kamar akhir.

II.3.2.2 Famili Globorotaliidae.

A. Genus Globorotalia Cushman, 1927

Test trochoid rendah, berbentuk bikonvek. Kadang mempunyai hiasan keel pada peri-peri, kamar sub globular - sub rhomboid. Aperture ineteriormarginal umbulical ekstra umbulical.

B. Genus Globortruncana Cushman, 1927

Test trochoid pada awalnya, bentuk kamar membulat, pandangan dorsal dan ventral datar atau cembung, hiasan keel aperture umbulical.

II.3.2.3 Famili hantkeninidae

Genus Hantkenina Cushman, 1927

Test planispiral dengan putaran tertutup, secara umum involute, dinding gampingan, hiasan berupa tanduk pada setiap kamar.

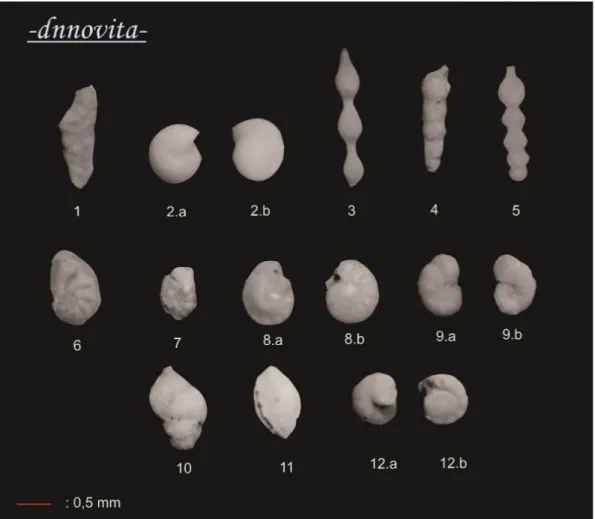

Gambar 6. Beberapa contoh spesies pada foraminifera plangtonik.

II.4 Foraminfera Benthonik.

Jumlah spesies foraminifera benthik sangat besar. Golongan ini mempunyai arti penting, terutama daalam penentuan lingkugan pengendapan. Golongan ini sangat peka terhadap perubahan lingkungan, sehingga bagus untuk analisa lingkungan pengendapan.

Secara umum cukup mudah untuk membedakan antara foram kecil benthonik denan foram kecil palngton. Foraminifera beenthonik mempunyai ciri umum sebagai berikut:

1. Test/cangkang: bulat, beberapa agak prismatik 2. Susunan kamar: sangat bervariasi

3. Komposisi test: gamping hyalin, arenaceous,silikaan. 4. Hidup dilaut pada dasar substratum

Di dalam mendeskripsi foraminifera benthonik baik dalam penentuan genus maupun spesies di sini harus di perhatikan antara lain :

II.4.1.1. susunan kamar

Berdasrkan jumlah kamar disini harrus diperhatikan antara lain : Monothalamus, hanya terdiri dari satu kamar

Polythalamus, tersusun oleh jumlah kamar yang banyak A. Monothalamus

Tersususn oleh satu kamar,dapat dibedakan atas bentuknya:

Bulat,contoh: saccamina Botol: lagena

Tabung: bathysiphon

Terputar planispiral: ammodiscus

B. Polythalamus

Cangkang foraminifera disusun oleh lebih dari satu kamar.terdapat 3 jenis susunan kamar yaitu:

Uniserial,berupa satubaris susunan kamar yang seragam,contoh: nodosaria,dan siphonogenerina Biserial,berupa dua baris susunan kamar yang

berselanag seling, contoh: bolivina,dan textularia Triserial, berupa tiga susunan kamar yang berselang

seling, contoh:uvigerina dan bulimina.

Berdasarkan variasi susunan kamar dikelompokan menjadi : Uniformed test: jika disusun oleh saatu jenis susunan

Biformed test: jika di susuna oleh dua macam jenis susunan kamar yang berbeda,misal: diawalnya triserial kemudian menjadi biserial.contoh: heterostomella

Triformed test: terdiri dari tiga susunan kamar yang berbeda. Contoh; vallvulina

Susunan kamar uniserial dapat berkembang dalam bentuk test: Planispiral : terputar pada satu bidang, semua kamar

terlihat, pandangan dan jumlah kamar ventral dan dorsal sama.contoh : elphidium, amphistegina, dsb.

Lurus : tidak terputar, dapat mempunyai leher atau tidak. Contoh: nodosaria, nodogerina dsb.

Melengkung : berbentuk kurva, contoh : dentalina

II.4.1.2. Bentuk

Di bedakan menjadi dua yaitu bentuk kamar dan bentuk test. Betuk kamar dapa globular, rhomboid menyudut,atau kerucut menyudut. Bentuk test dapat membulat atau ellips.

II.4.1.3 komposisi test

Kebanyakan dari foraminifera benthik mempunyai dinding test gamping hyalin, porselen, dan arenaceous

II.4.1.4. hiasan atau ornamentasi

Hiasan sangat penting karena sangat khas pada genus tertentu.misal bridged suture khas pada elphidium, retral processes pada amphistegina

Gambar 7. beberapa genus pada foraminfera kecil benthik

II.5. Foraminifera Besar

Foraminifera besar secara fisik langsung dapat di bedakan dengan ukuran tubuhnya yang lebih besar dari foraminifera kecil.

Foraminifera besar hidup secara benthik dilaut dangkal di zona neritik dalam ( 30-80 m ), bersosiasi dengan koral membnetuk batugamping terumbu. Walaupun berukuran besar, namun untuk identifikasi foraminifera besar harus dilakukan dengan saytan tipis, karena memiliki srtuktur yang bagian dalam yang rumit.kisran mumr dar foraminifera besar dalam skala waktu geologi tergolong pendek, sehingga dapat dipergunakan dalam penenteuan umur.

JENIS JENIS SAYATAN TIPIS

Untuk dapat mengidentifikasi foraminifera besar diperlukan suatu sayatan tipis. Sayatan tipis terbaik adalah melalui proloculus yang pada beberapa genus terkadang tidakbeada di tengah tengah. Berikut ini bebrapa jenis sayatan tipis :

Gambar 8. macam macam sayatan dan bagian bagian tubuh foraminifera

1. Sayatan medial (ekuatorial, horizontal), merupakan sayatan pada bagian tengah diambil pada posisi horizonntal. Tegak lurus pada sumbu perputaran.bentuk yang terlihat merupakan lingkaran

2. Sayatan vertikal/transversal, merupakan sayatan yang melalui bagian tengah diambil pada posisi vertikal. Bentuk yang terlihat berupa ellips yang cembung pada bagian tengahnya

3. Sayatan oblique, merupakan sayatan sembarang tidak melalui bagian tengah. Berbentuk ellips asimetri

4. Sayatan tangensial, merupakan sayatan yang sejajar dengan sayatan medain, tetapi tidak melalui bagian

tengahnya.berbentuk lingkaran yang lebih kecil dari sayatan medial.

II.5.1 MORFOLOGI FORAMINIFERA BESAR

Morfologi foraminifera besar sangat rumit, sehingga diperlukana sayatan tipis untuk dapat mengenali atau mengidentifikasi taksnya. beberapa hal yang di perlukan dalam pengamatan foraminifera besar adalah: kamar,bentuk test,jenis putaran, dan ornamentasi struktur dalam.

II.5.1.1. Kamar

Jumlah kamar dari foramiifera besar sangat banyak dan terptar,serta tumbuh secara bergradasi. Jenis kamar dapat di bedakan atas kamar embrional, ekuatorial dan lateral. Pengenalan yang baik terhadap jenis kamar sangan membantu dalam taksonomi.

Gambar 9. Jenis-jenis dan posisi kamar dalam foraminifera besar.

II.5.1.1. Kamar Embrional

Merupakan kamar yang tumbuh pertama kali atau dikenal sebagai Proloculus. Pada umumnya proloculus di jumpai di bagian tengah, namun beberapa genus terdapat di bagian tepi seperti Miogypsina . Kamar embrional dapat di bedakan menjadi

dua, yaitu protoconch dan deutroconch. Terkadang di antara kamar embrionik dengan kamar ekuatorial terdapat kamar nepionik, namun dalam pengamatan sulit untuk dikenali.

Gambar 10. Susunan kamar embrionik, a1) protoconch, a2) deutroconch, b1-4) kamar-kamar nepionik.

II.5.1.2. Kamar Ekuatorial

Kamar ini terdapat pada bidang ekuatorial. Jumlah kamar ekuatorial sangan membantu untuk mengetahui jumlah putaran dari test foraminifera besar. Jumlah putaran pada beberapa golongan menjadi pembeda diantara beberapa genus.

II.5.1.3. Kamar Lateral

Kamar lateral terdapat di atas dan di bawah dari kamar-kamar ekuatorial. Identifikasi pada kamar-kamar ini ada pada tebal tipisnya dinding kamar (septa filament), selain itu pada beberapa genus sering di jumpai adanya stolon yang menghubungkan rongga antar kamar. Jumlah kamar terkadang memberikan pengaruh namun tidak terlalu signitifikan.

II.5.1.2. Bentuk Test

Bentuk test adalah identifikasi awal yang dapat di kenali. Bentuk dasar test dibedakan menjadi beberapa : diskoid, fusiform (cerutu ), bintang dan trigonal.

Bentuk diskoid dicirikan dengan sumbu perputaran pendek dan sumbu ekuatorial panjang. Mudah di kenali dengan bentuk relatif cembung atau bikonvek. Contoh genus : Nummulites, Discocycina, Lepidocyclina dan Camerina.

Bentuk fusiform (cerutu) memiliki sumbu putaran yang lebih panjang dari sumbu ekuatorial.Contoh genus adalah Fussulina, Alveolina, dan Schwagerina.

Bentuk bintang dicirikan bertumbuhnya kamar ke berbagai arah degan tidak teratur. Sangat sedikit genus yang mempunyai bentuk test seperti ini, contohnya Asterocyclina .

Bentuk trigonal dicirikan dengan pertumbuhan kamar annular membentuk segitiga. Kamar embrional biasanya terdapat di bagian tepi. Contoh : Miogypsina.

Gambar 11. Bentuk-bentuk dasar dari test foraminifera besar.

II.5.2 TAKSONOMI

II.5.2.1 Golongan Orbitoidae

Merupakan kelompok Lepidorbitoides, Orbitocyclina, dan Lepidocyclina, ciri Fisik :

Test besar, lenticular/discoidal, biconcave

Berkamar banyak, dihubungkan dengan stolon (pori – pori berbentuk tabung)

Dinding lateralnya mempunyai pori – pori dan tebal, dimana terdapat kamar kamar lateral dan pilar-pilar.

Gambar 12. macam - macam bentuk kamar embrionik pada Lepidocyclina sebagai penentu spesies.

Jenis-jenis kamar :

a. Kamar embrionik, merupakan kamar permulaan b. Kamar nepionik, merupakan kamar-kamar yang

mengelilingi kamar embrionik.

c. Kamar post nepionik, kamar-kamar yang terbentuk setelah kamar nepionik.

d. Kamar lateral, berupa rongga - rongga yang letaknya teratur terletak di atas dan di bawah lapisan tengah.

Gambar 13. genus lepidocylina 1) bentuk test secara umum, 2) sayatan axial, 3) sayatan equatorial.

II.5.2.2 Golongan Camerinidae II.5.2.2.1. Sub Famili Camerininae

Merupakan kelompok dari Nummulites, Pellatispira, Operculina, Operculinoides, dan Assilina. Bentuk test umumnya besar, lenticular, discoidal, planispiral dan bilateral simetris. Test tersusun oleh zat-zat gampingan.

Gambar 14. beberapa genus dari famili camerininae.

II.5.2.2.2. Sub famili Heterostegininae

Merupakan kelompok dari Heterostegina, Spiroclypeus, dan Cycloclypeus. Bentuk test umumnya lenticular, discoidal, planispiral. Dinding licin, kadang-kadang granulated. Genus tertentu tidak mempunyai kamar-kamar leteral.

Gambar 15. genus hetesrostegina dari sebelah kiri sayatan equatorial, axial dan bentuk test.

II.5.2.3. Golongan Miogypsinidae

Kelompok dari Miogypsinidae dan Miogypsinoides. Bentuk test pipih, segitiga atau asimetris. Kamar embrinik terletak di pinggir atau di puncak, dengan protoconch dan deuteroconch yang hampir sama besar. Memiliki pilar pilar yang jelas.

Genus 16. contoh Genus Miogypsina a) sayatan ekuatorial, b) sayatan axial.

II.5.2.4. Golongan Discocyclinidae

Merupakan kelompok dari Discocyclina. Golongan ini dicirikan dengan bentuk test discoid atau lenticular . Pada jenis yang megalosfeer kamar embrionik biasanya biloculer terdiri atas protoconch. Sedangkan pada jenis mikrofeer kamar embrionik terputar secara planispiral. Pada kamar-kamar lateral di batasi oleh septa-septa.

Gambar 17. Genus Discocylina, 1) bentuk luar, 2) sayatan vertikal dari jenis microsfeer, 3) sayatan vertikal dari bentuk megalosfeer, 4) sayatan horisontal.

Golongan ini umumnya sudah punah, muncul Pada Paleozik Atas dan Mesozoik. Golongan ini dicirikan dengan brntuk putaran yang fusiform.

II.6. Aplikasi Mikropalentologi.

Mikrofosil khususnya foraminifera memiliki nilai kegunaan dibidang geologi yang sangat tinggi. Hal ini disebabkan oleh sifat keterdapatannya yang dapat dijumpai dihampir semua batuan sedimen yang mengandung karbonat. Penggunaan data yang sering digunakan adalah untuk penentuan umur termaksud penyusunan biostratigrafi dan penentuan lingkungan pengendapan.

II.6.1 Penentuan Umur.

Penentuan umur batuan dengan foraminifera dan mikrofosil yang lain memiliki beberapa keuntungan, yaitu :

Mudah, murah, dan cepat.

Didukung oleh publikasi yang banyak.

Keterdapataannya pada hampir semua batuan sedimen yang mengandung unsur karbonat.

II.6.1.1 biozonasi

Terdapat beberapa satuan biostratigrafi seperti : zona kumpulan (assemblage), zona interval, dan zona kelimpahan (abudance/acme).

Zona kumpulan, yaitu penentuan biozonasi yang didasarkan atas sekumpulan beberapa takson yang muncul bersamaan (gambar 18). pada penarikan ini tidak memperhatikan umur dari masing-masing takson. Kegunaan zona kumpulan ini untuk penetuan lingkungan pengendapan. Penamaan zona diambil dari satu atau lebih takson yang menjadi penciri utamanya. Misal : zona amphistegina lesonii.

Zona inetrval, yaitu penentuan biozonasi berdasarkan kisaran stratigrafi dari takson - takson tertentu. Penarikan batas dilakukan dengan melihat kemunculan awal dan kemunculan akhir dari satu atau lebih takson yang ada. Pada batas bawah ditarik berdasarkan kemunculan awal dari suatu takson yang muncul paling akhir, sedangkan batas atas ditarik berdasarkan kemunculan akhir dari suatu takson yang lebih dahulu punah (gambar 18).

Zona selang (barren interval), yaitu penetuan biozanisasi yang didasarkan pada selang antara dua biohorison. Batas bawah atau atas suatu zona selang ditentukan oleh horison pemunculan awal atau akhir takson-takson penciri (gambar 18).

Gamabar 18. berbagai macam biozonasi (amstrong dan brasier, 2005).

Beberapa biozonasi yang sudah disusun di indonesia, yaitu : 1. Bozanisasi foraminifera besar

Biozanisasi ini mempunyai kelemahan berupa keberlakuannya yang bersifat lokal. Hal ini disebabkan distribusi foraminifera besar yang tidak kosmopolitan. Biozanisasi ini membagi zaman tersier dalam beberapa zona yang dinotasikan foraminifera plangtonik menggunakan datum pemunculan awal/akhir.

2. Biozanisasi foraminifera kecil plangtonik

Banyak digunakan, karena sifat foraminifera kecil plangtonik yang kosmopolitan. Dapat untuk korelasi regional jarak jauh. Seluruh biozanisasi foraminifera plangtonik menggunakan datum pemunculan awal/akhir.

II.6.2 Penentuan Lingkungan Pengendapan.

Salah satu kegunaan dari mikrofosil khususnya foraminifera adalah untuk penentuan lingkungan pengendapan purba. Yang dimaksud dengan lingkungan pengendapan adalah tempat dimana batuan sedimen tersebut terendapkan, dapat diketahui dari aspek fisik, kimiawi dan biologis. Aspek biologis inilah yang disebut dengan fosil.

Untuk dapat mengetahui lingkungan pengendapannya dapat menggunakan fosil foraminifera kecil enthik. Beberapa fosil penciri lingkungan pengendapan adalah :

1. Habitat air payau : mengandung foraminifera araneceous seperti : Ammotium, Trochammina, dan Milliammina.

2. Habiat laguna : fauna air payau yang masih dijumpai ditambah dengan Ammonia dan Elphidium.

3. Habitat pantai terbuka : lingkungan dengan energi yang kuat. Didominasi oleh fauna berukuran besar seperti : Elphidium spp, Ammonia becarii dan Amphistegina.

4. Zona Neritik Dalam (0-30m) : alphidium, eggerella advena dan textulara.

5. Zaona Neritik Tengah (30-100 m) : eponides, cibicides, robulus, dan cassidullina.

6. Zona Neritik Luar (100-200 m) : Bolivina, Marginulina, Siphonina, dan Uvigerina.

7. Zona Bathyal Atas (200-500 m) : uvigerina spp, bulimina, valvulineria, Bolivina, dan Gyroidina soldanii.

8. Zona Bathyal Tengah (500-1000 m) : Cyclammina, Chilostomella, Cibicides wuellerstrof dan Cibicides rugosus. 9. Zona Bathyal Bawah (1000-2000 m) : Melonis barleeanus, Uvigerina hispida, Uvigerina peregrina dan Oridorsalis umbonatus.

10. Zona Abyssal (2000-5000 m) : Melonis pompiloides, Uvigerina ampulacea, Bulimina rostrata, Cibicides mexicans, dan Epinoides tumidulus.

11. Zona Hadal (>5000 m) : Bathysiphon, Recurvoides turbinatus.