commit to user

i

ANALISIS GEN 16S rRNA PADA BAKTERI PENGHASIL ENZIM FITASE

TESIS

Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan

Guna memperoleh gelar Magister Sains

Program Studi Biosains

Oleh

Rita Wulandari

S 900809016

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

commit to user

ii

ANALISIS GEN 16S rRNA PADA BAKTERI PENGHASIL ENZIM FITASE

TESIS

Oleh

Rita Wulandari

S 900809016

Telah disetujui oleh pembimbing

Komisi

Pembimbing Nama Tanda tangan Tanggal

Pembimbing I Prof. Dr. rer. nat. Sajidan, M.Si ……… ………..………

Pembimbing II Prof. Drs. Suranto, M.Sc, Ph.D ……… ………..

Mengetahui

Ketua Program Studi Biosains Program Pasca Sarjana

commit to user

iii

ANALISIS GEN 16S rRNA PADA BAKTERI PENGHASIL ENZIM FITASE

TESIS

Oleh

Rita Wulandari S900809016

Telah dipertahankan di depan penguji Dinyatakan telah memenuhi syarat Pada tanggal...2011

Telah disetujui oleh tim penguji

Jabatan Nama Tanda Tangan Tanggal

Ketua Prof. Dr Sugiyarto, M.Si

NIP. 19670430 199203 1 002 ...2011

Sekertaris Dr. Edwi Mahajoeno, M.Si

NIP.19601025 199702 1 001 ...2011

Anggota Penguji

Prof. Dr. rer. nat. Sajidan, M.Si NIP.19660415 199103 1 002

Prof. Drs. Suranto, MSc., PhD NIP.19570820 198503 1 004

...2011

...2011

Mengesahkan Direktur Program Pasca Sarjana

Prof. Drs. Suranto, MSc., PhD NIP.19570820 198503 1 004

Ketua Program Studi Biosain

commit to user

iv

PERNYATAAN ORISINALITAS DAN PUBLIKASI TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Tesis yang berjudul : “Analisis gen 16s rRNA pada bakteri penghasil

enzim fitase” ini adalah karya penelitian saya sendiri dan tidak terdapat

karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik serta tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsure-unsur jiplakan, maka saya bersedia Tesis beserta gelar MAGISTER saya dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

2. Tesis ini merupakan hak milik Prodi BIosains PPs-UNS. Publikasi sebagian atau keseluruhan isi Tesis pada jurnal atau forum ilmiah lain harus seijin Ketua Prodi Biosains PPS-UNS dan minimal satu kali publikasi menyertakan tim pembimbing sebagai author. Apabila dalam waktu sekurang-kurangnya satu semester (6 bulan sejak pengesahan Tesis) saya tidak melakukan publikasi dari sebagian atau keseluruhan Tesis ini, maka Prodi Biosains PPS-UNS berhak mempublikasikannya pada jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Prodi Biosains PPS-UNS dan atau media yang ditunjuk. Apabila saya melakukan pelanggaran dari ketentuan publikasi ini, maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik yang berlaku.

Surakarta, 20 Desember 2011 Mahasiswa,

Rita Wulandari

commit to user

v

ANALISIS GEN 16s rRNA PADA BAKTERI PENGHASIL ENZIM FITASE

Rita Wulandari, Sajidan, Suranto

Program Studi Magister Biosains, Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta

Abstrak

Fitase merupakan enzim yang mampu melepaskan ikatan fosfat pada fitat, menghasilkan myo-inositol dan fosfat inorganik. Fitase mempunyai peran penting dalam ketersediaan nutrisi pada bahan pangan. Bakteri merupakan salah satu sumber penghasil fitase yang potensial sehingga perlu dilakukan penggalian galur bakteri penghasil fitase dari lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Mengukur aktivitas fitase pada bakteri dari abu vulkanik Gunung Merapi, (2) Mengidentifikasi bakteri penghasil fitase berdasarkan gen 16S rRNA, (3) Mengkarakterisasi ekstrak fitase yang diperoleh dari bakteri penghasil fitase pada abu vulkanik Gunung Merapi.

Bakteri diisolasi dari Abu vulkanik gunung Merapi dalam media LB (Luria Bertani) dan media LB (Luria Bertani) + Na fitat 0,4%. Aktivitas fitase diukur dengan metode spektrofotometri. Sebanyak 3 isolat bakteri dengan aktivitas fitase tertinggi diidentikasi dengan marka gen 16s rRNA menggunakan primer universal. Karakterisasi ekstrak kasar fitase meliputi pH optimum, suhu optimum dan efektor logam.

Hasil penelitian diperoleh 3 isolat dengan aktivitas fitase terbesar, yaitu isolat RW Sm A, RW Sm C, dan RW Sl 5 masing-masing dengan aktivitas fitase sebesar 0,1071 U/mL, 0,1020 U/mL dan, 0,0874 U/mL. Berdasarkan analisis gen 16s rRNA ketiga isolat diketahui sebagai Bacilllus cereus RW Sm A, Bacillus aryabhattai RW Sm C dan Bacillus cereus RW Sl 5. Ekstrak kasar fitase dari ketiga isolat masing-masing mempunyai suhu optimum berturut turut; 40 oC, 60

o

C, 50 oC. pH optimum ketiga isolat berkisar antara 5-6. Aktivitas fitase isolat dihambat oleh penambahan ion Fe3+, dan Zn2+, tetapi meningkat dengan penambahan ion Ca2+.

commit to user

vi

16s rRNA GENE ANALYSIS ON PHYTASE-PRODUCING BACTERIA

Rita Wulandari, Sajidan and Suranto Biosience Program, School of Graduates

Sebelas Maret University of Surakarta

Abstract

Phytases is an enzyme that catalyzes the releasing of phosphomonoester bonds in phytate, thereby producing lower forms of myo-inositol phosphates and inorganic phosphate. Phytase has important role in animal and human nutrition availability. Bacteria is one of potential source of phytase,so more excavation for phytase-producing strains of bacteria from the environment is needed. The purposes of this study are (1) Analyzing the phytase activity bacteria from volcanic ash of Merapi mountain, (2) Identifying of phytase producing bacteria based on 16S rRNA gene, (3) Characterizing of extracted phytase from bacteria on volcanic ash of Merapi Mountain.

Bacteria were isolated from volcanic ash of Merapi Mountain in LB (Luria Bertani) medium and LB (Luria Bertani) + 0.4% Na phytate. Phytase activity measure by spectrophotometric methods. Three isolates of bacteria with the highest activity was identified with 16s rRNA gene markers using universal primer. Crude phytase extract characterization including optimum pH, optimum temperature and mineral efector.

The results should that for three isolates with the largest phytase activity, ie isolates RW Sm A, RW Sm C and RW Sl 5 with phytase activity 0.1071 U / mL, 0.1020 U / mL and, 0.0874 U / mL. Based on 16s rRNA gene analysis of three isolates known as Bacilllus cereus RW Sm A, Bacillus aryabhattai RW Sm C and Bacillus cereus RW Sl 5. Three isolated of crude phytase extractions have an optimum temperature 40 °C, 60 °C, 50 °C respectively, range of the optimum pH between 5-6.Phytase activity was inhibited by the addition of Fe3+ ions, and Zn2+, but increased with the addition of Ca2 + ion.

commit to user

vii

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

Karya ilmiah ini penulis persembahkan kepada,

Ibu Darmini dan bapak Sarjono tercinta, Suamiku, Muhammad Irham Mahfud tercinta,

commit to user

viii

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, atas limpahan rahmat dan

hidayah-NYA penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: “Analisis gen

16s rRNA pada bakteri penghasil enzim fitase”. Tulisan ini menyajikan

bahasan tentang bakteri penghasil enzim fitase, identifikasi, dan karakteristik

enzim yang dihasilkan.

Penelitian ini mempunyai nilai penting dalam penemuan sumber enzim

fitase baru yang diisolasi dari lingkungan sehingga memperkaya sumber enzim

fitase dari mikroorganisme yang berasal dari lingkungan dan wilayah berbeda.

Adanya bakteri penghasil fitase yang diisolasi dari lingkungan vulkanik

diharapkan menambah keberagaman jenis bakteri sumber enzim fitase.

Identifikasi dan karakteristik enzim yang diperoleh selanjutnya dapat digunakan

dan dikembangkan untuk karakterisasi dalam aplikasi bioteknologi serta

pengembangan teknik rekayasa genetika untuk mendapatkan enzim yang lebih

optimal.

Kekurangan penulis dalam mengungkapkan ide, gagasan dan eksplorasi

hasil merupakan keterbatasan yang penulis miliki. Berbagai saran yang

membangun penulis harapkan untuk menambah kemanfaatan tulisan ini.

commit to user

ix

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, atas segala rahmat dan karunia yang senantiasa tercurah, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul ” Analisis gen 16s rRNA pada bakteri penghasil enzim fitase”. Penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan, kerjasama dan bimbingan berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan ijin untuk mengadakan penelitian ini.

2. Prof. Drs. Suranto, M.Sc, Ph.D selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya mengikuti pendidikan pascasarjana.

3. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si dan Dr. Edwi Mahajoeno, M.Si selaku Pengelola Program Studi BIOSAIN yang telah membimbing dan memotivasi dalam menyelesaikan program pembelajaran.

4. Prof. Dr. rer. nat. Sajidan, M.Si selaku pembimbing pertama dan Prof. Drs. Suranto, M.Sc, Ph.D selaku pembimbing kedua yang telah berkenan memberi bimbingan sepenuhnya sampai tesis ini dapat penulis selesaikan 5. Prof. Dr. rer. nat. Sajidan, M.Si selaku ketua Tim peneliti yang telah

mensupport dana untuk rangkaian penelitian ini

6. Bapak Adi Magna Patriadi Nuhriawangsa, S.Pt., M.P, bapak Dr. sc. agr. Adi Ratriyanto, S.Pt., M.P, dan Umi Fatmawati M.Si yang telah bekerjasama dan membantu penelitian ini

7. Semua dosen Program studi Biosain yang telah memberikan ilmu, bantuan dan pengarahan

8. Seluruh staff UPT sub Laboratorium BIOLOGI Universitas Sebelas Maret yang telah berkenan mengijinkan dan membantu penulis dalam melakukan penelitian

commit to user

x

10. Seluruh staff Laboratorium Prodi P. Biologi FKIP Universitas Sebelas Maret yang telah berkenan memberi ijin penelitian bagi penulis.

11. Evi Novitasari, Suci, Lala dan mbak Tri, atas kerjasama serta bantuan selama penyelesaian penelitian, mas Rosyid dan dek Ivah, atas bantuan dalam berbagai urusan administrasi.

12. Teman-teman Biosain angkatan 2009 (Pipit, Ana, Ainun, Nina, Dodik, Zahra, Mbak Ifan, Pak Hamdin, Pak Supriyadi, Bu Yayuk, Bu Mamik, Bu Nony, Phyllis, Bundo Ria, Bundo Tiwuk, Bu Turweni, Pak Muryanto, Pak Inpurwanto, Pak Heru, Pak Amar, Pak Supono) yang telah memberikan bantuan, dukungan dan kerjasama.

13. Ibu Darmini, bapak Sarjono, yang selalu memberi restu, dan doa-doa disetiap langkah penulis, dek Arum, mas Yus, Ibu Tasmiyati, bapak Ahmad Sardi, mbak Laily, mbak Nana, mas Udin, dek Fitri, yang semakin membuat penulis bersyukur berada ditengah tengah keluarga ini.

14. Abi, Muhammad Irham Mahfud, sebagai partner sepanjang waktu yang selalu mendukung, memotivasi, mendoakan, dan juga telah membantu dalam akses berbagai jurnal selama penulisan tesis ini.

15. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah berkontribusi dalam penyelesaian tesis ini.

Semoga segala kebaikan dibalas dengan kebaikan yang lebih baik dari Allah SWT.

commit to user

xi

DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

PERNYATAAN ORISINALITAS iv

ABSTRAK v

ABSTRACT vi

HALAMAN PERSEMBAHAN vii

KATA PENGANTAR viii

UCAPAN TERIMAKASIH ix

DAFTAR ISI xi

DAFTAR TABEL xiii

DAFTAR GAMBAR xv

DAFTAR LAMPIRAN xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Perumusan Masalah 4

C. Tujuan Penelitian 4

D. Manfaat Penelitian 4

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka 5

1. Ribosomal RNA 5

1.1 Gen 16s rRNA 5 1.2 Analisis gen 16s rRNA 6

2. Asam Fitat 7

2.1 Struktur Asam fitat 7 2.2 Sumber Asam fitat 8 2.3 Ketersediaan nutrisi dan dampak lingkungan 10

3. Enzim Fitase 12

3.1 Enzim 12

3.1.1 Aktivitas Enzim 12

commit to user

xii

3.2.1 Klasifikasi Enzim Fitase 16 3.2.2 Aktifitas Enzim Fitase 19 3.2.3 Sumber Enzim Fitase 20 a. Fitase Asal Mikroba 21

b. Fitase Tanaman 23 c. Fitase pada jaringan tubuh hewan 24

B. Kerangka Penelitian 26

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian 27

B. Alat dan Bahan Penelitian 27

C. Rancangan Penelitian 28

D. Prosedur Penelitian 28

E. Teknik Analisis Data 33

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Isolasi Bakteri Fitase 35

B. Seleksi Bakteri Fitase 37

C. Karakteristik Bakteri Fitase 40

C.1. Morfologi Sel 40

C.2. Fisiologi Sel dan Ekspresi Fitase 42

D. Identifikasi Bakteri 44

E. Karakteristik Ekstrak Kasar Fitase 53

E.1. Suhu Optimum 53

E.2. pH Optimum 54

E.3. Efektor Logam 56

F. Fitase pada Bacillus 58

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN 61

B. SARAN 61

DAFTAR PUSTAKA 63

commit to user

xiii

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Ribosomal RNA 5

Tabel 2. Bahan pangan dan kandungan asam fitat 9

Tabel 3. 4 kelompok fitase 20

Tabel 4. Fitase Tanaman 23

Tabel 5. Tabel Homologi Isolat RW Sm A 49

Tabel 6. Tabel Homologi Isolat RW Sm C 50

Tabel 7. Tabel Homologi Isolat RW Sl 5

50

Tabel 8. Karakteristik Enzim Fitase pada Bacillus59

Tabel L.A1. Pembuatan Kurva Standar Phosphat 69

Tabel L. A2. Aktivitas Relatif Fitase (%) 16 Isolat Bakteri 70

Tabel L. A3. Aktivitas Fitase 16 Isolat Bakteri (U/mL) 70

Tabel L. A4. Aktivitas Relatif Fitase (%) 5 Isolat Bakteri 71

Tabel L. A5. Aktivitas Fitase 5 Isolat Bakteri 71

Tabel L. A6. Absorbansi berdasarkan lama inkubasi Isolat RW Sm A 71

Tabel L. A7. Aktivitas Fitase berdasarkan lama inkubasi Isolat RW Sm A 71

Tabel L. A8. Absorbansi berdasarkan Lama Waktu Inkubasi Isolat RW Sm C 72

Tabel L. A9. Aktivitas Fitase berdasarkan Lama Waktu Inkubasi Isolat RW Sm C 72

Tabel L. A10. Absorbansi Berdasarkan Lama waktu Inkubasi Isolat RW Sl 5 72

Tabel L. A11. Aktivitas Fitase Berdasarkan Lama waktu Inkubasi Isolat RW Sl 5 73

Tabel L. A12. Absorbansi berdasarkan pH substrat pada Isolat RW Sm A 73

Tabel L. A13. Aktivitas Fitase berdasarkan pH substrat pada Isolat RW Sm A 73

Tabel L. A14. Absorbansi berdasarkan pH substrat pada Isolat RW Sm C 74

commit to user

xiv

Tabel L. A16. Absorbansi berdasarkan pH Substrat pada Isolat

RW Sl 5 74

Tabel L. A17. Aktivitas Fitase berdasarkan pH Substrat pada Isolat

RW Sl 5 75

Tabel L. A18. Absorbansi berdasarkan Suhu Inkubasi Enzim-Substrat

pada Isolat RW Sm A 75

Tabel L. A19. Aktivitas Fitase berdasarkan Suhu Inkubasi Enzim-Substrat

pada Isolat RW Sm A 75

Tabel L. A20. Absorbansi berdasarkan Suhu Inkubasi Enzim-Substrat

pada Isolat RW Sm C 76

Tabel L. A21. Aktivitas Fitase berdasarkan Suhu Inkubasi Enzim-Substrat

pada Isolat RW Sm C 76

Tabel L. A22. Absorbansi berdasarkan Suhu Inkubasi Enzim-Substrat

pada Isolat RW Sl 5 76

Tabel L. A23. Aktivitas Fitase berdasarkan Suhu Inkubasi Enzim-Substrat

pada Isolat RW Sl 5 77

Tabel L. A24. Absorbansi Isolat RW Sm A pada pH dan Suhu optimum pada berbagai durasi pemanasan (Stabilitas Suhu) 77 Tabel L. A25. Aktivitas Fitase Isolat RW Sm A pada pH dan Suhu optimum

pada berbagai durasi pemanasan (Stabilitas Suhu) 77 Tabel L. A26. Absorbansi Isolat RW Sm C pada pH dan Suhu optimum

pada berbagai durasi pemanasan (Stabilitas Suhu) 78 Tabel L. A27. Aktivitas Fitase Isolat RW Sm C pada pH dan Suhu optimum

pada berbagai durasi pemanasan (Stabilitas Suhu) 78 Tabel L. A28. Aktivitas Fitase Isolat RW Sl 5 pada pH dan Suhu optimum

pada berbagai durasi pemanasan (Stabilitas Suhu) 78 Tabel L. A29. Aktivitas Fitase Isolat RW Sl 5 pada pH dan Suhu optimum

pada berbagai durasi pemanasan (Stabilitas Suhu) 79 Tabel L. A30. Absorbansi penambahan Efektor Logam RW Sm A 79 Tabel L. A31. Absorbansi penambahan Efektor Logam RW Sm C 79 Tabel L. A32. Absorbansi penambahan Efektor Logam RW Sl 5 80 Tabel L. A33. Aktivitas Fitase dengan penambahan Efektor Logam 80

commit to user

xv

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Struktur Aktif Enzim 8

Gambar 2. Ikatan Asam fitat dengan Fe2+ dan Protein 11

Gambar 3. Struktur aktif enzim 12

Gambar 4. Pengaruh konsentrasi enzim pada aktivitas 13

Gambar 5. Pengaruh Konsentrasi substrat pada aktivitas enzim 13

Gambar 6. Pengaruh pH pada aktivitas enzim 14

Gambar 7. Pengaruh Suhu pada aktivitas enzim 14

Gambar 8. Hidrolisis Fitat 16

Gambar 9. 6 – fitase (EC 3.1.3.26), fitase 3 – fitase (EC 3.1.3.8) 17 Gambar 10.Defosforilasi asam fitat oleh 3-fitase Saccaromices cerevisae.. 17

Gambar 11. Kerangka Penelitian 26

Gambar 12. Isolasi Bakteri medium cair dan padat 36

Gambar 13. Warna kuning pada reaksi vanadomolibdofosforik 38

Gambar 14. Aktivitas fitase 16 isolat bakteri 39

Gambar 15. Koloni Bakteri 40

Gambar 16. Diagram pewarnaan gram bakteri 41

Gambar 17. Perbandingan dinding sel Bakteri gram positif dan gram

Negatif 42

Gambar 18. Perbandingan fase pertumbuhan bakteri 43

Gambar 19. Elektroforesis DNA 45

Gambar 20. Elektroforegram hasil amplifikasi gen 16s rRNA 48

Gambar 21. Perbandingan urutan basa DNA 49

Gambar 22. Pohon filogenetik 52

Gambar 23. Kurva aktifitas fitase pada berbagai suhu inkubasi 54

Gambar.24a. Kurva aktivitas fitase pada berbagai pH 55

commit to user

xvi

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran A. Pengukuran Aktifitas Fitase 69

Lampiran B. Pengenceran Primer 81

Lampiran C. Hasil Sekuensing isolat Bakteri 82

Lampiran D. Fasta Format sekuen DNA 83

Lampiran E. Hasil Alignment sekuen DNA 85

Lampiran F. Surat Pernyataan Kerjasama 88

Lampiran G. Jadwal kegiatan Penelitian 89

commit to user

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sumber pangan makhluk hidup di alam berasal dari tumbuhan. Bahan

pangan yang berasal dari tumbuhan mengandung fosfat sebanyak 30% fosfat

bebas dan sisanya 70% terdapat dalam bentuk Fitat (Kembhavi, 2005). Asam

fitat adalah bentuk utama simpanan fosfat pada tanaman, merupakan sumber

inositol dan fosfat dalam biji tumbuhan. Asam fitat terutama terdapat pada

tanaman dari golongan serealia, biji-bijian dan polong-polongan, antara lain pada

tanaman jagung, gandum, kedelai, kacang tanah, padi dan biji bunga matahari

(Chu et al., 2000).

Asam fitat dapat menjadi sebuah komponen antinutrisi karena

kemampuannya mengikat protein dan ion mineral seperti kalsium, besi, seng,

magnesium, mangan dan copper (Chu et al, 2000). Ikatan yang kuat akan

menurunkan kelarutan, daya cerna dan penyerapan protein serta mineral (Ca,

Fe, Zn dan Mg). Komplek asam fitat bersama dengan protein enzim pencernaan

menyebabkan penurunan aktivitas enzim pencernaan.

Hidrolisis asam fitat akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan nilai

nutrisi pada tanaman pangan. Enzim yang mengkatalis perubahan asam fitat

menjadi inositol dan fosfat inorganik adalah fitase. Ternak monogastrik seperti

babi, unggas, dan ikan tidak mampu mendegradasi asam fitat karena alat

pencernaannya sedikit menghasilkan enzim fitase. Sehingga pada hewan

monogastrik asam fitat tidak terhidrolisis dan menyebabkan ketersediaan unsur

fosfor sangat rendah dan zat makanan lain tidak dapat dimanfaatkan secara

maksimal oleh ternak. Fosfor yang tidak dicerna akan dikeluarkan melalui feces

commit to user

karena eutrofikasi yaitu terjadinya penyuburan perairan berlebihan yang akan

menyuburkan alga beracun dan menganggu ekosistem perairan.

Fitase atau mio-inositol heksakisfosfat fosfohidrolase adalah enzim yang

mengkatalis reaksi ikatan fosfodiester pada asam fitat (mio-inositol

heksakisfosfat), menghasilkan fosfat anorganik dan ester ester fosfat dari

mio-inositol yang lebih rendah. Fitase dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan,

mikroorganisme (bakteri, jamur, yaest) dan jaringan tubuh ternak. Fitase dapat

juga dihasilkan dari proses cloning gen Phy A dari fungi Aspergillus ficum (Ullah,

1998a), cloning gen Phy K dari bakteri Klebsiella sp. Strain ASR1 (Sajidan et al.,

2004)

Penambahan fitase pada pakan ternak dapat meningkatkan ketersediaan

fosfat, kalsium dan protein pada ternak. Beberapa penelitian tentang

penggunaan fitase dalam bentuk probiotik pada ternak telah dilakukan dengan

penggunaan bakteri penghasil fitase sebagai campuran wheat pollard pakan

ternak unggas. Diketahui campuran probiotik tersebut dapat meningkatkan

retensi protein dan mineral sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ayam

(Sajidan et al., 2004). Selain dimanfaatkan dalam industri pakan ternak, industri

pangan pada umumnya juga telah banyak memanfaatkan enzim fitase.

Pembuatan tepung, susu kedelai, sereal bebas fitat, pembuatan roti dan produksi

isolat protein dari tanaman menggunakan fitase dalam prosesnya.

Indonesia sebagai negara tropis mempunyai potensi keanekaragaman

bakteri yang tinggi. Karakteristik wilayah Indonesia yang mempunyai banyak

area vulkanik menambah potensi diversitas bakteri. Aktifitas bakteri fitase telah

berhasil diidentifikasi pada beberapa daerah dengan karakteristik yang berbeda,

commit to user

(Guzmanizar et al., 2009), pada ekosistem sawah, pada ladang gandum

(Shobirin, 2009), lapisan rizhosfer tanah vulkanik (Jorsquera et al., 2009).

Bakteri sebagai salah satu penghasil enzim yang potensial menjadi faktor

penting dalam produksi enzim. Oleh karena itu diperlukan usaha penggalian

galur galur bakteri penghasil fitase dari lingkungan. Pada penelitian ini dilakukan

screening mikroorganisme yang mampu menghasilkan fitase dari abu vulkanik

Gunung Merapi. Abu vulkanik yang menutup tanah dan lahan pertanian akibat

letusan Gunung Merapi pada tanggal 26 November 2010 mempunyai potensi

untuk diperoleh isolat bakteri baru sebagai penghasil enzim yang mempunyai

rentang suhu dan pH lebih lebar. Suriadikarta dkk (2010) menyebutkan adanya

kandungan fosfat pada abu vulkanik mulai dari rendah sampai tinggi. Sementara

pH abu vulkanik berkisar antara 4 – netral. Lapisan tanah vulkanik mempunyai

kandungan fosfat yang tinggi, tetapi fosfat yang tersedia sangat rendah, pada

lapisan tersebut dapat ditemukan adanya bakteri fosfat (Jorsquera., et al 2008).

Isolat bakteri yang mampu menghasilkan fitase dengan aktifitas terbesar akan

diidentifikasi berdasarkan karakter morfologi dan analisis gen 16s rRNA. Ekstrak

kasar fitase dari bakteri terpilih dikarakterisasi meliputi suhu optimum, pH

optimum, kestabilan termal dan kestabilan pH. Karakterisasi ekstrak kasar enzim

dilakukan dengan harapan akan diperoleh bakteri penghasil fitase yang dapat

commit to user

B. RUMUSAN MASALAH

Penelitian ini mempunyai rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aktivitas fitase pada bakteri yang berasal dari abu vulkanik

Gunung Merapi?

2. Bagaimana identitas bakteri penghasil fitase tersebut berdasarkan

metode 16S rRNA?

3. Bagaimana karakteristik ekstrak fitase yang diperoleh dari bakteri

penghasil fitase tersebut?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengukur aktivitas fitase pada bakteri yang berasal dari abu vulkanik

Gunung Merapi

2. Mengidentifikasi bakteri penghasil fitase berdasarkan gen 16S rRNA

3. Mengkarakterisasi ekstrak fitase yang diperoleh dari bakteri penghasil

fitase pada abu vulkanik Gunung Merapi

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini antara lain:

1. Menambah keanekaragaman bakteri penghasil fitase yang berasal dari

karakteristik area yang berbeda

2. Memberi sumbangan pengetahuan terhadap biodiversitas

mikroorganisme lokal Indonesia

commit to user

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN PUSTAKA

1. Ribosomal RNA

Gen rRNA mempunyai area konservatif didalam sel. Urutan basa rDNA

pada beberapa organisme sangat mirip. Gen rRNA biasa digunakan untuk

determinasi taxonomi, untuk mengetahui hubungan evolusi (filogenetik) dan

mengestimasi keberagaman bakteri. Ribosom organisme prokariotik merupakan

organ sel berukuran 70S dan terdiri dari 2 subunit besar dan kecil berukuran 30S

dan 50S, dimana huruf S menyatakan konstanta Svedberg, yaitu satuan

koefisien sentrifugasi (Tabel 1). Subunit 30S mengandung rRNA berukuran 16S

dan protein sebanyak 21 buah, sedangkan subunit 50S mengandung rRNA

berukuran 5S dan 23S, serta protein sebanyak 34 buah (Madigan dan Martinko,

2006).

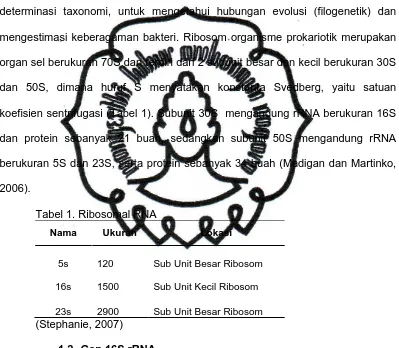

Tabel 1. Ribosomal RNA

Nama Ukuran Lokasi

5s 120 Sub Unit Besar Ribosom

16s 1500 Sub Unit Kecil Ribosom

23s 2900 Sub Unit Besar Ribosom

(Stephanie, 2007)

1.2 Gen 16S rRNA

Gen 16S rRNA terletak pada DNA kromosom organisme

prokariotik yang mengkode komponen ribosom 16S rRNA yang dapat

digunakan sebagai daerah sidik jari antar spesies. Penggunaan 16s rRNA

untuk klasifikasi mikroorganisme dilakukan pertamakali oleh Carl woese,

yang mengelompokkan mikroorganisme menjadi 3 sistem utama; Archaea,

commit to user

Gen 16S rDNA digunakan untuk mempelajari identitas

organisme prokariotik dan dapat digunakan untuk mengukur perubahan

evolusi dan keterkaitan filogenetiknya (Madigan dan Martinko, 2006). Selain

16S terdapat komponen nukleotida lain yang menyusun ribosom yaitu 5S

dan 23S, namun karena ukuran 5S yang terlalu kecil dan 23S yang terlalu

besar maka dipilih 16S sebagai alat penanda sidik jari.

16S rDNA mempunyai beberapa kelebihan sebagai area sidik

jari, yaitu antara lain; gen 16S rDNA berukuran cukup besar untuk dapat

digunakan sebagai pembeda antar spesies, 16S rDNA mempunyai fungsi

konstan dalam sel, terdistribusi secara universal pada seluruh organism

prokariotik dan memiliki beberapa daerah lestari yang dapat digunakan

sebagai pembeda antar spesies. Daerah lestari pada 16S rDNA adalah

daerah yang diapit oleh dua daerah universal yang merupakan daerah yang

sama pada seluruh organism prokaroitik. Sehingga melalui daerah tersebut

dapat dirancanag sepasang primer untuk mengamplifikasi gen 16S rDNA

yang berasal dari berbagai spesies (Madigan dan Martinko, 2006).

1.3 Analisis gen 16s rRNA

Analisis gen penyandi 16S rRNA telah menjadi prosedur baku

untuk menentukan hubungan filogenetik dan menganalisis suatu ekosistem.

16S rRNA dapat digunakan sebagai penanda molekuler karena molekul ini

bersifat ubikuitus dengan fungsi yang identik pada seluruh organisme.

Molekul ini juga dapat berubah sesuai jarak evolusinya, sehingga dapat

digunakan sebagai kronometer evolusi yang baik. Molekul 16S rRNA

memiliki beberapa daerah yang memiliki urutan basa yang relatif konservatif

dan beberapa daerah urutan basanya variatif. Analisis gen penyandi 16S

commit to user

sehingga dapat dirancang suatu primer yang universal untuk seluruh

kelompok.

Indentifikasi bakteri dengan 16s rRNA dilakukan berdasarkan

perbandingan urutan basa yang konservatif. Jika urutan basa memiliki

persamaan yang tinggi maka strain dapat dimasukkan dalam satu spesies

yang sama. Sebaliknya jika derajat kesamaan urutan basa gen penyandi

16S rRNA kurang dari 97% dapat dianggap sebagai spesies baru. Data

urutan basa dari berbagai spesies mikrobia telah dikumpulkan dalam sebuah

database yang dapat diakses. Kumpulan data spesies tersebut memuat data

klasifikasi, diagnose labolatorium dan urutan basa suatu spesies. Melalui

data tersebut dapat dilakukan analisis berdasarkan persamaan urutan basa

menggunakan jarak matrik. Metode yang sering digunakan adalah Multiple

sequence Alignment (MSA), sebuah metode yang akan mengelompokkan

suatu strain berdasarkan derajat kesamaan urutan basa antar spesies (Helal

et al., 2011).

2. Asam Fitat

Asam fitat adalah bentuk simpanan fosfor dalam biji-bijian. Merupakan

garam mio-inositol asam heksafosfat, mampu membentuk kompleks dengan

bermacam-macam kation atau protein dan mempengaruhi derajat kelarutan

komponen tersebut (Piliang, 1997).

2.1 Struktur Asam fitat

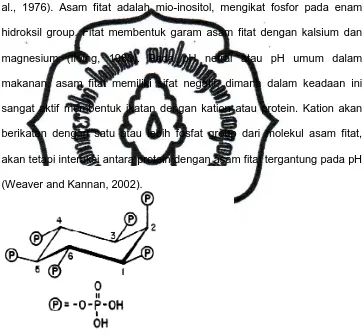

Asam fitat atau disebut sebagai Myo-inositol (1,2,3,4,5,6)

hexakisfosfate (C6H18O24P6 dan IP6). Inositol fosfat terdiri dari cincin

inositol dan sebuah kelompok fosfat (Gambar 1). Prefik Myo-

commit to user

1965 cit. Bohn et al., 2008). Asam fitat dalam bentuk fosforilase cincin

mio-inositol merupakan struktur yang kuat (Johnson, 1969). Satu molekul

fosfat mengandung dua belas proton dengan letak terpisah. Enam proton

merupakan asam sangat kuat dengan nilai pKa 5.7, 6.8 dan 7.6 dan

sisanya asam sangat lemah dengan pKa lebih besar dari 10 (Costelo et

al., 1976). Asam fitat adalah mio-inositol, mengikat fosfor pada enam

hidroksil group. Fitat membentuk garam asam fitat dengan kalsium dan

magnesium (Irving, 1980). Pada pH netral atau pH umum dalam

makanan, asam fitat memiliki sifat negatif, dimana dalam keadaan ini

sangat aktif membentuk ikatan dengan kation atau protein. Kation akan

berikatan dengan satu atau lebih fosfat group dari molekul asam fitat,

akan tetapi interaksi antara protein dengan asam fitat tergantung pada pH

(Weaver and Kannan, 2002).

Gambar 1. Struktur Asam Fitat (Graf, 1983)

2.2 Sumber Asam Fitat

Kandungan asam fitat sangat banyak terdapat dalam tumbuhan,

sel mikroorganisme dan ternak. Biji-bijian tumbuhan mengandung 60 –

90% fosfor terikat fitat dalam bentuk garam asam fitat. Asam Fitat

terdapat pada tanaman pangan seperti; jagung, gandum, kedelai, kacang

commit to user

berperan dalam proses dormansi tanaman dan perkecambahan biji

sebagai sumber ATP, berperan pada fungsi biologis penyimpanan fosfor

dan kation yang dibutuhkan untuk pertumbuhan bibit tanaman. (Chu et

al., 2000). Kebanyakan tanaman yang mengandung asam fitat

merupakan sumber pangan pada ternak maupun manusia (Tabel 2).

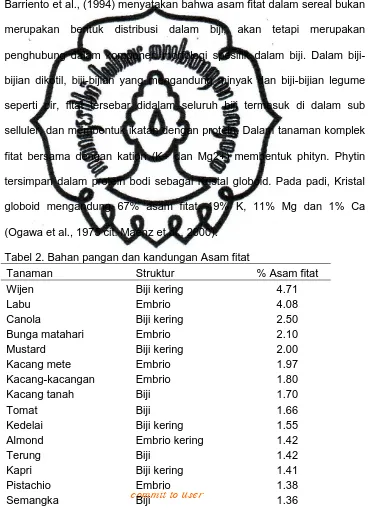

Barriento et al., (1994) menyatakan bahwa asam fitat dalam sereal bukan

merupakan bentuk distribusi dalam biji, akan tetapi merupakan

penghubung dalam komponen morfologi spesifik dalam biji. Dalam

biji-bijian dikotil, biji-biji-bijian yang mengandung minyak dan biji-biji-bijian legume

seperti pir, fitat tersebar didalam seluruh biji termasuk di dalam sub

selluler, dan membentuk ikatan dengan protein. Dalam tanaman komplek

fitat bersama dengan kation (K+ dan Mg2+) membentuk phityn. Phytin

tersimpan dalam protein bodi sebagai Kristal globoid. Pada padi, Kristal

globoid mengandung 67% asam fitat, 19% K, 11% Mg dan 1% Ca

(Ogawa et al., 1975 cit. Maenz et al., 2000).

Tabel 2. Bahan pangan dan kandungan Asam fitat

Tanaman Struktur % Asam fitat

Wijen Biji kering 4.71

Labu Embrio 4.08

Canola Biji kering 2.50

Bunga matahari Embrio 2.10

Mustard Biji kering 2.00

Kacang mete Embrio 1.97

Kacang-kacangan Embrio 1.80

Kacang tanah Biji 1.70

Tomat Biji 1.66

Kedelai Biji kering 1.55

Almond Embrio kering 1.42

Terung Biji 1.42

Kapri Biji kering 1.41

Pistachio Embrio 1.38

commit to user

LanjutanTanaman Struktur % Asam Fitat

Kiwi Buah segar 1.34

Kacang panjang Biji kering 1.11

Mentimun Biji tua 1.07

Sorghum Biji kering 1.06

Coklat Biji kering 1.04

Barley Biji kering 1.02

Oat Biji kering 1.02

Gandum Biji kering 1.02

Kacang polong Biji kering 1.00

(Lott et al., 2002 cit. Afinah et al., 2010)

2.3 Ketersediaan nutrisi dan dampak lingkungan

Pada tumbuhan, asam fitat berperan dalam proses dormansi

dan perkecambahan biji tanaman (Chu et al., 2000). Asam fitat juga

merupakan antioksidan dan agen anti kanker (Raboy et al., 2002). Namun

demikian, pada hewan dan manusia, asam fitat dapat menjadi komponen

antinutrisi. Asam Fitat sangat potensial mengikat protein, asam amino dan

multivalent kation atau mineral pada makanan. Ikatan tersebut

merupakan komplek yang tidak larut sehingga sulit dihidrolisis dalam

pencernakan, sukar di serap dan mempengaruhi ketersediaan nutrisi.

Asam fitat juga mengikat serat sehingga mempengaruhi kecernaan dan

kelarutannya. Asam fitat berikatan dengan mineral penting seperti

kalsium, magnesium, cuper, besi (Fe2+, Fe3+), seng, cobalt dan mangan

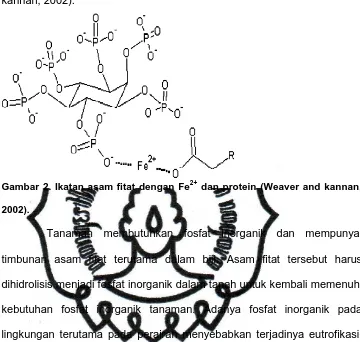

(Gambar 2).

Potensi asam fitat mengikat ion mineral penting mengurangi

ketersediaan mineral dalam makanan yang mengandung asam fitat.

commit to user

komplek garam mineral-fitat penta-, hexa- yang tidak larut (Weaver and

kannan, 2002).

Gambar 2. Ikatan asam fitat dengan Fe2+ dan protein (Weaver and kannan,

2002).

Tanaman membutuhkan fosfat inorganik dan mempunyai

timbunan asam fitat terutama dalam biji. Asam fitat tersebut harus

dihidrolisis menjadi fosfat inorganik dalam tanah untuk kembali memenuhi

kebutuhan fosfat inorganik tanaman. Adanya fosfat inorganik pada

lingkungan terutama pada perairan menyebabkan terjadinya eutrofikasi,

yaitu pertumbuhan alga atau tanaman air secara berlebihan menutup

permukaan perairan, sehingga menurunkan kadar oksigen perairan dan

keseimbangan lingkungan perairan terganggu.

Pencernaan pada hewan monogastrik tidak dapat menghidrolisis

asam fitat. Asam fitat yang tidak tercerna dengan baik akan disekresikan

melalui kotoran ternak. Kotoran ternak tersebut dapat dihidrolisis oleh

mikrobia tanah dan air, sehingga ikatan fosfat pada asam fitat terlepas ke

lingkungan, mencemari sungai, danau (perairan). Menyebabkan blooming

alga, menurunkan kadar oksigen perairan, dan kematian hewan air (Shin

commit to user

3. Enzim Fitase 3.1. Enzim

Enzim merupakan katalis yang dapat mengubah laju reaksi tanpa ikut

bereaksi. Enzim bersifat khas dan bekerja secara spesifik sehingga aktifitasnya

dapat diatur. Dalam sitem biologis kecepatan kerja enzim dapat dipengaruhi oleh

kehadiran molekul lain yang dapat berperan sebagai pemicu (aktifator) atau

penghambat (inhibitor), keduanya disebut sebagai efektor (Gambar 3) (Suhara,

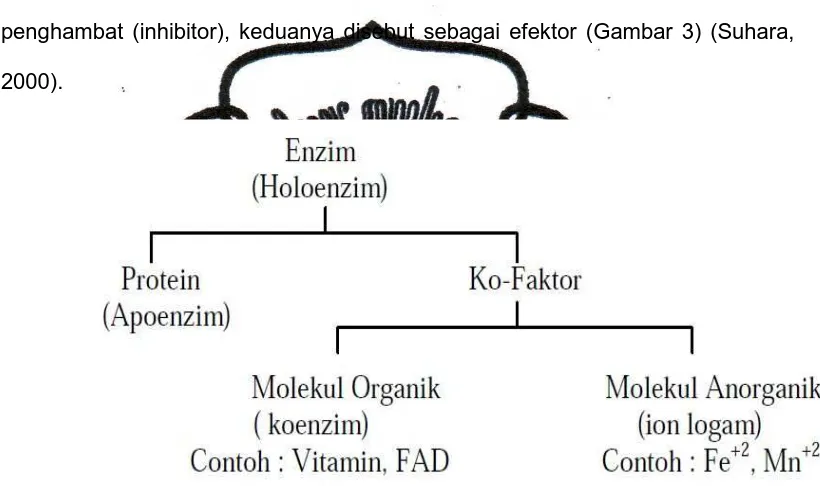

2000).

Gambar 3. Struktur aktif enzim (Suhara, 2000).

3.1.1 Aktifitas Enzim

Enzim merupakan protein yang berperan penting dalam

aktivitas biologis. Enzim sebagai katalisator reaksi mempunyai sifat

yang khas. Enzim dapat kehilangan aktivitasnya karena panas, asam

atau basa kuat, pelarut organik, dan keadaan lain yang menyebabkan

protein terdenaturasi (Girindra, 1989:91).

Selanjutnya diungkapkan oleh Suharsono (1990:124), bahwa

enzim yang aktif merupakan enzim yang mampu melakukan aktivitas

commit to user

dapat menyebabkan perubahan atau transformasi substrat sebanyak 1

mikromol per menit pada suhu dan lingkungan yang optimal selama

pengukuran aktivitas berlangsung. Satu unit aktivitas enzim (1U)

merupakan perubahan substrat 1µmol/menit.

Enzim bersifat khas dan aktif pada kondisi optimum tertentu,

sehingga aktivitasnya dipengaruhi oleh hal-hal berikut:

a. Konsentrasi Enzim

Enzim dengan derajat kemurnian yang tinggi dalam batas-batas

tertentu, menunjukkan hubungan linier antara jumlah enzim dan taraf

aktivitasnya (Gambar 4).

Gambar 4. Pengaruh konsentrasi enzim pada laju aktivitas enzim

b. Konsentrasi Substrat

Konsentrasi substrat pada taraf tertentu dapat mempengaruhi laju

aktivitas enzim dan selanjutnya laju aktivitas tidak tergantung pada

konsentrasi substrat yang ada (Gambar 5).

commit to user

c. pH [image:30.595.165.512.129.551.2]Aktivitas maksimum dicapai pada pH tertentu saja (Gambar 6).

Gambar 6. Pengaruh pH pada Aktivitas enzim

d. Suhu

Aktivitas suhu akan meningkat pada kenaikan suhu sampai batas

tertentu dan pada kenaikan suhu selanjutnya, aktivitas enzim

berkurang (Gambar 7).

Gambar 7. Pengaruh Suhu pada aktivitas enzim

Aplikasi enzim dalam industri pakan ternak telah banyak

dilakukan dan efektifitas penggunaan enzim tersebut dipengaruhi oleh

aktifitas enzim. Enzim yang ditambahkan dalam pakan ternak

berpengaruh terhadap kecernaan pakan sehingga berdampak pada

pencernaan ternak.

Beberapa keuntungan penambahan enzim pada pakan ternak

commit to user

a. Mendegradasi antinutrisi dalam makanan yang mengganggu

proses pencernakan

b. Meningkatkan ketersediaan nutrisi dari suatu bahan pakan yang

tidak dapat terdegradasi oleh enzim pencernakan hewan ternak

c. Sebagai suplemen terhadap aktifitas pencernakan pada hewan

dalam masa pertumbuhan dan pada hewan dalam masa

penyembuhan

d. Membantu efektifitas penyerapan nutrisi sehingga mengurangi

dampak polusi kotoran ternak (Boyce et al., 2004).

3.2. Fitase

Fitase atau myo-inositol heksaisfosfat hidrolase merupakan enzim

fosfatase yang mampu mengkatalis hidrolisis pelepasan fosfat pada fitat.

Hidrolisis asam fitat sangat bermanfaat untuk meningkatkan nilai nutrisi pada

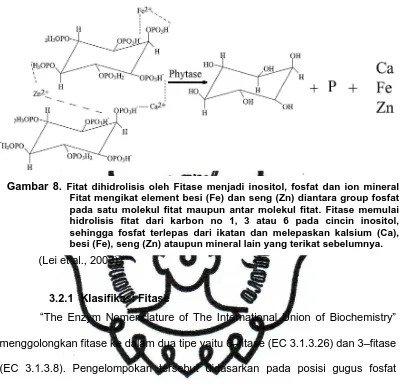

beberapa tanaman pangan (Gambar 8) (Shin et al., 2001).

Fitase adalah enzim yang dapat memutuskan ikatan phospat pada fitat,

yaitu suatu bentuk timbunan fosfat organik yang ada di alam (Jorquera et al.,

2008). Fitase aktif asal mikroba banyak ditemukan pada spesies fungi dan

aspergillus. Shieh dan Ware (1968), menyatakan bahwa hasil penyaringan pada

isolat tanah terdapat lebih dari dua ribu (2000) mikroorganisme yang mampu

menghasilkan enzim fitase. Dari isolat tersebut kebanyakan memproduksi fitase

commit to user

(Lei et al., 2003)3.2.1 Klasifikasi Fitase

“The Enzym Nomenclature of The International Union of Biochemistry”

menggolongkan fitase ke dalam dua tipe yaitu 6–fitase (EC 3.1.3.26) dan 3–fitase

(EC 3.1.3.8). Pengelompokan tersebut didasarkan pada posisi gugus fosfat

pertama yang dihidrolisis oleh enzim. Enzim 6-fitase memulai reaksi hidrolisis

fitat dari gugus fosfat posisi L-6 atau D-4, menghasilkan produk awal L-inositol

(1,2,3,4,5)P5. Enzim 3-fitase memulai hidrolisis fitat pada gugus fosfat posisi D-3,

menghasilkan produk awal D-inositol (1,2,4,5,6)P5 (Gambar 9). Enzim 6–fitase

biasanya terdapat pada tumbuhan dan 3–fitase dijumpai pada fungi (Dvorakova,

1998).

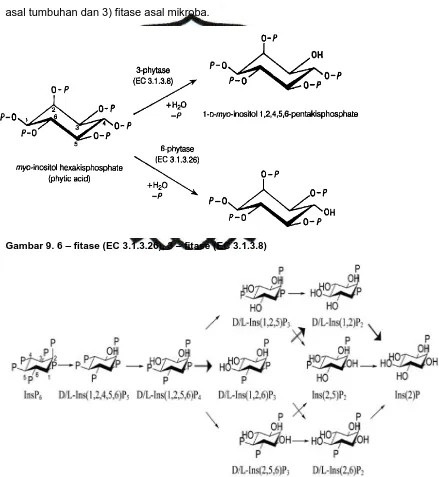

Hidrolisis asam fitat terjadi secara berurutan mulai dari ester fosfor

mio-inositol yang lebih rendah (gambar 9), kemudian menurun sesuai dengan nomor

asam fosfat (IP5 – IP1). Enzim dalam bentuk tunggal tidak mampu melakukan

[image:32.595.114.517.112.496.2]commit to user

defosfolirase asam fitat secara penuh. Kombinasi fitase dan fosfatase non

spesifik akan meningkatkan aktivitas defosforilasi asam fitat (Maenz, 2001).

Degradasi fitat dalam saluran pencernaan unggas berhubungan dengan

aksi fitase dari satu atau tiga sumber enzim. Fitase dalam saluran pencernaan

berasal dari :1). Fitase usus yang terdapat dalam saluran pencernaan, 2) fitase

[image:33.595.108.547.234.711.2]asal tumbuhan dan 3) fitase asal mikroba.

Gambar 9. 6 – fitase (EC 3.1.3.26), 3 – fitase (EC 3.1.3.8)

commit to user

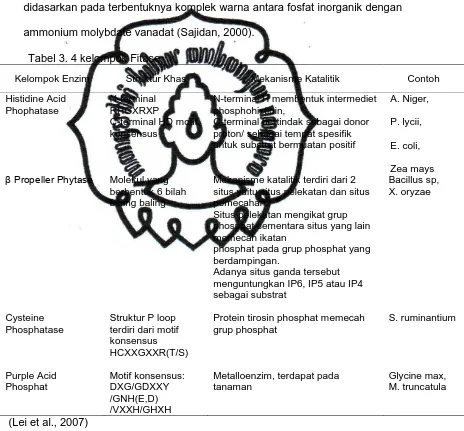

Berdasarkan mekanisme hidrolisis fitat terdapat 4 pengelompokkan

Fitase, yaitu; histidine acid phosphatase (HAP), cysteine phytase (CPhy),

purple acid phosphatase (PAP) dan -propeller phytase (BPP) (Tabel 3).

a. Histidine Acid Phophatase (HAP)

Merupakan kelompok enzim yang banyak digunakan dan dipelajari.

Enzim kelompok ini terdapat pada hewan, tumbuhan maupun mikro

organisme. Enzim ini tetap mempunyai aktivitas dalam kondisi asam.

Salah satu prokariotik yang menghasilkan HAPhy (Histidine Acid

Phophatase) adalah Escherichia coli, dari kelompok kapang antara

lain Aspergillus niger PhyA and PhyB. Aktivitas katalitik enzim terjadi

melalui 2 tahap reaksi yang menghidrolisis asam fitat menjadi

monoester fosfat. HAPhy (Histidine Acid Phophatase) banyak

digunakan dalam hidrolisis asam fitat dalam sereal dan biji-bijian

untuk pakan ternak.

b. Cysteine Phytase (CPhy)

Merupakan kelompok fitase yang ditemukan pada bakteri anaerob

dalam rumen yaitu Selomonas ruminantium (Chu et.al., 2004).

Mempunyai suhu optimum 50-55 0C dan pH optimum antara 4-5.

CPhy (Cysteine Phytase) mengkatalis reaksi defosforilasi asam fitat

menjadi myo-inositol monophosphat, aktivitas katalitiknya dihambat

oleh Fe2+, Fe3+, Hg2+, dan Zn2+.

c. Purple Acid Phosphatase (PAP)

PAP (Purple Acid Phosphatase) merupakan kelompok fitase yang

terdapat pada Burkholderia cepacia

,

dan padakedelai (Glycine max L.commit to user

ditemukan pada perkecambahan biji kedelai. GmPhy (Glycine max

phytase) mempunyai aktivitas spesifik terhadap asam fitat yang lebih

rendah dibanding aktivitas fitase dari kapang. Rendahnya aktivitas

spesifik fitase GmPhy (Glycine max Phytase) menguntungkan bagi biji

tanaman selama proses perkecambahan, dimana defosforilasi terjadi

dengan lambat dan seimbang selama perkecambahan biji. Dalam

tahap perkecambahan biji asam fitat mempunyai peran penting

sebagai sumber fosfat (Mullaney and Ullah, 2003).

d. β-Propeller Phytase (BPP)

Fitase kelompok β-Propeller Phytase (BPP) mempunyai 2 situs

pelekatan, yaitu situs untuk hidrolisis substrat dan situs untuk

mengikat substrat yang akan dihidrolisis. β-Propeller Phytase (BPP)

memutuskan ikatan 3-fosfat pada asam fitat menghasilkan inositol

3fosfat, aktivitas katalitik meningkat dengan adanya Ca (kalsium).

Adanya ikatan fitat dengan Ca (kalsium) akan membentuk

penghubung yang mendekatkan fitase dengan substrat (Shin et al.,

2001). BPP (β-Propeller Phytase) dapat digunakan sebagai tambahan

pada pakan ternak dan bermanfaat pada pertumbuhan tanaman yang

hidup pada kondisi fosfat terbatas. BPP (β-Propeller Phytase)

terdapat pada Bacillus subtilis 168PhyA, Shewanella oneidensis

PhyS, ; Xanthomonas oryzae PhyA (Lim et al., 2007).

3.2.2 Aktivitas fitase

Kebanyakan aktivitas fitase diketahui melalui warna fitat atau fosfat

inorganik yang terbentuk dari reagent setelah terjadi reaksi enzim-substrat.

Metode untuk mengetahui kuantitas fitat meliputi tahap yang kompleks;

commit to user

pencucian (Thomson, 1982 dalam Lim et al., 2007). Beberapa metode

analisis HPLC atau infrared spektrocopy merupakan teknik lain yang

digunakan (Chen, 2003). Metode yang paling mudah digunakan untuk

mengetahui aktivitas fitase adalah dengan cara menentukan fosfat inorganik

yang dilepaskan setelah terjadi reaksi enzim-substrat. Penentuan tersebut

didasarkan pada terbentuknya komplek warna antara fosfat inorganik dengan

[image:36.595.108.572.239.670.2]ammonium molybdate vanadat (Sajidan, 2000).

Tabel 3. 4 kelompok Fitase

Kelompok Enzim Struktur Khas Mekanisme Katalitik Contoh

Histidine Acid Phophatase

N-terminal RHGXRXP

C-terminal HD motif konsensus

N-terminal H membentuk intermediet phosphohistidin,

C-terminal bertindak sebagai donor proton/ sebagai tempat spesifik untuk substrat bermuatan positif

A. Niger,

P. lycii,

E. coli,

Zea mays β Propeller Phytase Molekul yang

berbentuk 6 bilah baling baling

Mekanisme katalitik terdiri dari 2 situs yaitu situs pelekatan dan situs pemecahan.

Situs pelekatan mengikat grup phosphat sementara situs yang lain memecah ikatan

phosphat pada grup phosphat yang berdampingan.

Adanya situs ganda tersebut menguntungkan IP6, IP5 atau IP4 sebagai substrat

Bacillus sp, X. oryzae

Cysteine Phosphatase

Struktur P loop terdiri dari motif konsensus HCXXGXXR(T/S)

Protein tirosin phosphat memecah grup phosphat S. ruminantium Purple Acid Phosphat Motif konsensus: DXG/GDXXY /GNH(E,D) /VXXH/GHXH

Metalloenzim, terdapat pada tanaman

Glycine max, M. truncatula

(Lei et al., 2007)

3.2.3 Sumber Fitase

Fitase terdapat di dalam tumbuh-tumbuhan mikroorganisme dan

commit to user

a. Fitase Mikrobia

Mikroorganisme penghasil fitase berasal dari bakteri misalnya

spesies pseudomonas (Irving dan Cosgrove, 1971), yeast seperti

Saccharomyces cereviceae, dan spesies aspergillus seperti

Aspergillus niger dan Aspergillus ficuum. Dvorakova (1998)

mendaftarkan 29 spesies fungi, bakteri dan yeast yang memproduksi

enzim fitase aktif. Dari 29 spesies yang terdaftar 21 memproduksi

fitase ekstraselluler dengan aktivitas paling tinggi (Volfova. et al.,

1994). Nielsen et al., (1997) menyatakan bahwa hidrolisis fitat pada

induk sapi perah dan anak terjadi di dalam saluran pencernaan.

Keadaan ini memungkinkan fitase asal mikroba akan aktif dalam

saluran pencernaan monogastrik dengan kondisi tertentu, walaupun di

dalam unggas kelihatannya hidrolisis fitat kurang penting. Selanjutnya

dinyatakan bahwa fitase asal mikroba aktif di dalam saluran

pencernaan. Mereka mengadakan penelitian dengan memberikan

penambahan alkali Esceria coli cellular, akibat perlakuan tersebut

terjadi difisiensi fosfor di dalam usus halus, selanjutnya

menambahkan campuran tepung jagung dan kacang kedelei pada

ransum dan terjadi perbaikan pada pertumbuhan dan kalsifikasi

unggas, respon ini mambuktikan akan adanya fitase atau enzim yang

serupa asal bakteri.

Enzim fitase ekstraselluler yang berasal dari mikroba stabil

pada suhu tinggi. Peningkatan suhu pada medium pereaksi dari suhu

ruang menjadi 58oC, terjadi peningkatan hidrolisis fitat oleh fitase asal

Aspergillus ficuum (Ullah et al.,1991). Peningkatan suhu dari suhu

commit to user

terdeteksi pada suhu 68oC (Ullah dan Dischinger, 1995). Suhu

optimum perlu diperhatikan untuk menjaga stabilitas enzim terutama

pada saat proses pembuatan ransum. Enzim fitase asal Asphergilus

fumigatus aktif pada kisaran pH yang luas dan suhu ekstrim 100oC

selama 20 menit atau 90oC selama 120 menit (Pasamontes et al.,

1997). Fitase Aspergillus fumigatus memiliki potensi untuk

dikembangkan secara komersial sebab pada lingkungan tersebut

akan mampu mempertahankan aktivitasnya dalam proses pelleting.

Enzim fitase yang diproduksi secara komersial adalah hasil

encoding gen pada Aspergillus niger. Produksi enzim berasal dari

Aspergillus niger var. vacuum perlu dilakukan penelitian lebih lanjut

terhadap aktivitasnya. Enzim fitase komersial asal Aspergillus niger

itu sudah digunakan sebagai pakan aditif pada hewan monogastrik di

Eropa (Wodzinski dan Ullah, 1996)

Secara umum fitase aktif pada suhu 45 sampai 60 dan

stabil pada pH tertentu. Sementara Asphergilus fumigates dapat stabil

sampai suhu 100, selama 20 menit dengan hanya kehilangan 10%

aktivitas enzim (Pasamontes et al., 1997). Fitase dari mikroba yang

berasal dari fungi, umumnya mempunyai pH optimum berkisar antara

4.5-6.0, dan aktivitas enzimnya menurun pada pH kurang dari 3.0

atau pada pH yang lebih tinggi dari 7.5. Fitase dari

commit to user

b. Fitase Tanaman

Beberapa Fitase yang ditemukan pada tanaman merupakan

jenis Histidin Acid phytase (HAP). Umumnya bahan pangan yang

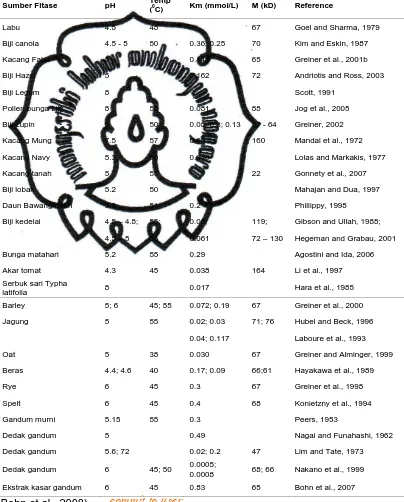

[image:39.595.166.570.236.738.2]mengandung fitat juga mempunyai kandungan enzim fitase (Tabel 4).

Tabel 4. Fitase Tanaman

Sumber Fitase pH Temp

(0C) Km (mmol/L) M (kD) Reference

Labu 4.8 48 67 Goel and Sharma, 1979

Biji canola 4.5 - 5 50 0.36; 0.25 70 Kim and Eskin, 1987

Kacang Faba 5 0.148 65 Greiner et al., 2001b

Biji Hazel 5 0.162 72 Andriotis and Ross, 2003

Biji Legum 8 Scott, 1991

Pollen bunga Lily 8 55 0.081 88 Jog et al., 2005 Biji Lupin 5 50 0.08; 0.3; 0.13 57 - 64 Greiner, 2002 Kacang Mung 7.5 57 0.65 160 Mandal et al., 1972

Kacang Navy 5.3 50 0.018 Lolas and Markakis, 1977

Kacang tanah 5 55 22 Gonnety et al., 2007

Biji lobak 5.2 50 Mahajan and Dua, 1997

Daun Bawang daun 5.5 51 0.2 Phillippy, 1998

Biji kedelai 4.5 – 4.8; 55; 0.05; 119; Gibson and Ullah, 1988; 4.5 – 5 58 0.061 72 – 130 Hegeman and Grabau, 2001 Bunga matahari 5.2 55 0.29 Agostini and Ida, 2006

Akar tomat 4.3 45 0.038 164 Li et al., 1997

Serbuk sari Typha

latifolia 8 0.017 Hara et al., 1985

Barley 5; 6 45; 55 0.072; 0.19 67 Greiner et al., 2000 Jagung 5 55 0.02; 0.03 71; 76 Hubel and Beck, 1996

0.04; 0.117 Laboure et al., 1993

Oat 5 38 0.030 67 Greiner and Alminger, 1999

Beras 4.4; 4.6 40 0.17; 0.09 66;61 Hayakawa et al., 1989

Rye 6 45 0.3 67 Greiner et al., 1998

Spelt 6 45 0.4 68 Konietzny et al., 1994

Gandum murni 5.15 55 0.3 Peers, 1953

Dedak gandum 5 0.49 Nagai and Funahashi, 1962

Dedak gandum 5.6; 72 0.02; 0.2 47 Lim and Tate, 1973 Dedak gandum 6 45; 50 0.0005;

commit to user

c. Fitase pada jaringan tubuh Hewan

Beberapa fitase yang berasal dari jaringan tubuh hewan

memiliki pH optimal antara netral sampai basa. Fitase yang terdapat

pada jaringan membran intestinal vesikel unggas mempunyai pH

optimal antara 5,5-6,0. Meskipun di dalam jaringan tubuh unggas

terdapat fitase, namun tetap membutuhkan supplement fitase dari luar

tubuh untuk memenuhi kebutuhan diet unggas (Maenz, 1998).

Aktifitas fitase yang ditemukan pada rumen sapi berasal dari mikrobia

yang terdapat melimpah pada rumen (Yanke et al., 1998).

3.2.4 Prospek dan Aplikasi Enzim Fitase

Fitase biasanya digunakan sebagai supplement pada

makanan untuk meningkatkan ketersediaan P (fofat), melaui hidrolisis

fitat yang terdapat pada bahan pangan dari tumbuhan. Peningkatan

ketersediaan fosfat pada makanan dapat mengurangi kandungan

fosfat pada kotoran ternak, sehingga mengurangi melimpahnya fosfat

pada lingkungan peternakan. Fosfat inorganik (Pi) merupakan

sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui, diperkirakan ketersediaan

fosfat di bumi akan habis dalam kurun 50 tahun. Sehingga Fitase

sangat efektif digunakan sebagai sumber natural fosfat dalam skala

global (Lei et al., 2007).

Fitase telah banyak digunakan sebagai supplement tambahan

pada makanan ternak. Diantaranya sebagai campuran wheat pollard

pakan ternak unggas. campuran probiotik tersebut dapat meningkatkan

retensi protein dan mineral sehingga dapat meningkatkan

pertumbuhan ayam (Sajidan et al., 2004). Prospek aplikasi fitase

commit to user

Kebanyakan sumber pangan berasal dari sereal dan biji bijian.

Tanaman tersebut mempunyai kandungan fitat yang tersimpan dalam

biji yaitu pada aleuron dan pada titik germinasi yang merupakan

tempat penyimpanan utama mineral dalam tanaman. Adanya fitase

yang menhidrolisis fitat, akan memperbaiki ketersediaan mineral,

protein dan nutrisi penting dalam konsumsi makanan manusia (Raboy

et al., 2002). Fitat yang berikatan dengan beberapa mineral, misalnya

besi dapat berperan sebagai antioksidan dan anti kanker. Sehingga

penggunaan fitase sebagai enzim yang bermanfaat pada ketersediaan

mineral, protein dan nutrisi dalam tubuh melalui hidrolisis fitat dengan

tetap mempertimbangkan efek positif fitat, merupakan bagian menarik

yang perlu diketahui lebih lanjut. Beberapa industri pembuatan

gandum, roti atau makanan dari bahan sereal dan biji-bijian telah

menggunakan fitase untuk mengurangi adanya fitat dalam bahan

makanan, sehingga bahan makanan menjadi lebih mudah dicerna

commit to user

B. KERANGKA PENELITIAN

Gambar 11. Diagram Kerangka Penelitian

Abu Vulkanik

Koloni dengan aktifitas Fitase tertinggi

Platting Method (Isolasi Bakteri)

Sub Kultur

Koloni Koloni Tunggal

Inokulasi pada media Screening cair

Morfologi

Molekuler (16S rRNA)

Isolasi DNA

Amplifikasi

gen 16S rRNA

Penentuan Urutan

Nukleotida

Analisis Filogenetik

Pengamatan

Koloni

Pewarnaan

Gram

Uji aktifitas Enzim

Identifikasi Bakteri Fitase

Ekstrak kasar Fitase

Karakterisasi

commit to user

BAB III

METODOLOGI

A. WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN

1. Waktu

Penelitian dilaksanakan bulan Desember sampai Mei 2010. Jadwal

kegiatan penelitian terlampir (Table L. G1, lampiran G).

2. Tempat

Sampel Abu vulkanik gunung Merapi Jawa Tengah diambil dari 2 tempat

yaitu; Desa Lencoh Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali dan Cangkringan

Sleman Yogyakarta. Abu merupakan lapisan di atas tanah setebal 5 cm. Isolasi

bakteri dari sampel abu Selo Boyolali dilaksanakan di Laboratorium Mikrobiologi

FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta. Isolasi bakteri dari sampel abu

Cangkringan Sleman Yogyakarta dilaksanakan di LPPT Universitas Gajah Mada.

Identifikasi bakteri dilaksanakan di sub laboratorium Mikrobiologi FKIP UNS dan

sub Lab. Biologi laboratorium pusat Universitas Sebelas Maret. Karakterisasi

ekstrak kasar enzim fitase dilaksanakan di sub Lab. Biologi dan sub Lab. Kimia

laboratorium pusat Universitas Sebelas Maret. Sekuensing DNA dilaksanakan

dengan jasa komersial Laboratorium 1st base Singapura.

B. ALAT DAN BAHAN PENELITIAN

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Alat

Bunsen, cawan petri, tabung reaksi, gelas beker, gelas ukur, ose,

pinset, pipet, pipet mikro, tip, tabung mikro 1500 ml (eppendorf), neraca

timbang, inkubator, vortex, stirer, elektroforesis DNA, laminar air flow,

autoklaf, lampu ultraviolet, refrigerator, freezer, sentrifuge, PCR,

commit to user

2. Bahan

Aquades, dH2O filter, Master mix PCR (goTaq green Promega),

agarosa, DNA kit (Promega), etidium bromide, kristal violet, safranin.

primer forward Bact F1 (5'-GAGAGTTTGATCCTGGCCAG-3’), primer

reverse Uni B1 (5‘-CTGTTTGCTCCCCACGCTTTC-3‘). Marka DNA 1 kb

(Fermentas). Media Luria Bertani (LB), terdiri dari; 1% tripton, 1% NaCl,

0,5% yeast extract, 2% bacto agar untuk media LB padat, 0,4% Na Fitat

(Natrium Fitat) untuk media screening, Ammonium molibdate, Ammonium

metavanadate, HNO3 (asam nitrat), HCL (asam klorida).

C. RANCANGAN PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif eksploratif. Abu vulkanik

gunung Merapi diambil dari Desa Kepuh Harjo Cangkringan Sleman Yogyakarta

dan Lencoh Selo Boyolali. Sampel Abu diambil dari lahan pertanian penduduk.

D. PROSEDUR PENELITIAN

1. Isolasi Bakteri dari sampel Abu Vulkanik

Bakteri fitase diisolasi dari abu vulkanik gunung Merapi dengan

menggunakan metode seri pengenceran (Platting Method). 1 gram abu dilarutkan

ke dalam 10 ml aquades ditambah larutan NaCl fisiologis 1%. Diambil sebanyak

1 ml dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi 9 ml larutan fisiologis

sehingga didapat pengenceran 10-2. Pengenceran dilanjutkan sampai 10-6, 10-7

dan 10-8. Masing-masing seri pengenceran diambil 10 µl dimasukkan kedalam

cawan Petri yang telah berisi media LB (Luria bertani). Kemudian diinkubasi

selama 16 jam pada suhu 37oC. Subkultur dilakukan terhadap hasil kultur

sebelumnya sehingga diperoleh koloni tunggal.

2. Seleksi bakteri Fitase

Masing masing koloni tunggal ditumbuhkan pada media LB (Luria bertani)

commit to user

Tripton : 1 yeast ekstrak : 2 NaCl. Koloni bakteri diinokulasi pada 10 mL media

cair. Diinkubasi pada suhu 37 oC selama 16 jam. Produksi ekstrak kasar enzim

fitase dilakukan dengan sentrifugasi kultur cair 4000 rpm selama 5 menit pada

suhu 4 oC. Supernatan yang dihasilkan merupakan ekstrak kasar enzim fitase.

Kemudian dilanjutkan dengan pengukuran aktivitas fitase.

3. Pengukuran Aktivitas Fitase

Pengukuran aktivitas bakteri penghasil fitase dengan metode dari Sajidan

(2002): 25 µl enzim, 125 µl susbtrat 0,4 % natrium fitat dalam 100 mM Natrium

asetat diinkubasi pada suhu 37°C selama 60 menit. Reak si dihentikan dengan

penambahan larutan STOP yang terdiri dari 2,352 g Ammonium molibdate/100

ml Aquadest sebagai larutan A, 10 g Ammonium metavanadate/100 ml Aquadest

sebagai larutan B. Larutan STOP dibuat dengan perbandingan : 1,5 volume

larutan A + 1,5 volume larutan B + 1 volume HNO3 pekat + 2 volume aquades.

Warna kuning dari fosfomolibdovanadat diukur dengan spektrofotometer pada ʎ=415 nm

4. Tahap Identifikasi

Bakteri penghasil fitase dengan aktivitas tertinggi selanjutnya dilakukan

identifikasi berdasarkan karakter morfologi dan analisis gen 16s rRNA.

a. Pewarnaan Gram dan pengamatan Koloni

Kaca objek ditetesi dengan aquades, kemudian jarum ose steril

diusapkan dalam biakan bakteri, dihomogenkan dan difiksasi diatas nyala

bunsen (± 30 cm). Usapan yang telah kering ditetesi satu tetes kristal violet

dan didiamkan selama 1 menit. Selanjutnya diteteskan satu tetes lugol dan

dibiarkan selama 30 detik. Bercak Lugol dibilas sampai warna bilasan bening

menggunakan etanol 95%. Kemudian diteteskan larutan safranin, dibiarkan

commit to user

mikroskop. Warna ungu pada sel menunjukkan Gram positif dan warna

merah menunjukkan Gram negatif.

b. Isolasi DNA Bakteri

Isolat bakteri ditumbuhkan dalam medium LB (Luria bertani), sebanyak

1 ml kultur disentrifugasi pada 12.000 rpm. Kemudian DNA diekstrak dengan

DNA kit (Promega USA) dengan langkah kerja sebagai berikut:

i. Pellet sel yang diperoleh ditambah 480 µL 50 mM EDTA dicampur

sehingga tersuspensi, kemudian ditambahkan 120 µL Lisozim 10mg/ml

dan diinkubasi pada suhu 370C selama 60 menit, kemudian di sentrifuge

12.000 rpm selama 2 menit. (Untuk bakteri gram Positif)

ii. Pellet sel ditambah 600 µL Nuclei Lysis Solution (Promega) dicampur

sehingga sel tersuspensi kembali.

iii. Inkubasi 800C selama 5 menit, kemudian didinginkan pada suhu ruang.

iv. Ditambahkan 3 µL RNAse Solution (Promega) mikro tube dibolak balik

sampai tercampur.

v. Inkubasi 370C selama 60 menit, kemudian didinginkan pada suhu ruang.

vi. Ditambahkan 200 µL Protein precipitation Solution, vortex dengan

kecepatan tinggi selama 20 detik

vii. Inkubasi dalam es selama 5 menit, kemudian sentrifuge 12.000 rpm

selama 3 menit.

viii. Supernatan dipindahkan ke dalam mikro tube baru yang telah berisi 600

µL isopropanol (mikro tube dibolak balik sehingga tercampur dan

benang-benang DNA terlihat)

ix. Sentrifuge 12.000 rpm selama 2 menit, kemudian supernatant dibuang dan

commit to user

x. Ditambahkan 600 µL 70% etanol, kemudian sentrifuge 12.000 rpm selama

2 menit

xi. Mikro tube dikering-anginkan selama 10 sampai 15 menit

xii. Ditambahkan 100 µL DNA Rehidration Solution (Promega), inkubasi pada

suhu 650C selama 60 menit.

xiii. Disimpan pada suhu 40C

Kualitas DNA diketahui melalui spektrofotometer (A260) dan

kemurnian DNA yang telah berhasil diisolasi di cek melalui elektroforesis

pada agaros gel 1%.

c. Amplifikasi DNA

Amplifikasi DNA dengan Polymerase Chain Reaction (PCR)

menggunakan universal primer (Shobirin et al., 2009) Primer Forward :

(5'GAGAGTTTGATCCTGGCCAG-3'), Primer Reverse:

(5‘CTGTTTGCTCCCCACGCTTTC-3‘). 1 mikrotube reaksi PCR berisi 25 µl

yang terdiri dari; 6, 5 µl master mix PCR go-Taq Green Promega, 2 DNA µl, 2

µl primer forward, 2 µl primer reverse, 12,5 µl dH2O filter. Siklus PCR

(Polymerase Chain Reaction) meliputi 3 tahap yaitu; denaturasi, annealing

dan ekstention. Denaturasi awal pada 94°C selama 2 menit dilanjutkan

dengan 30 siklus, denaturasi pada suhu 94°C selama 1 menit, 45 detik

annealing pada 50° C dan 1.5 menit primer ekstension pada 72°C.

Kemudian 72°C ektra ektension selama 5 menit dan terakh ir 4°C selama 1

menit.

Pita DNA dari reaksi PCR diamati dengan 1% agarosa, dengan DNA

marker 1 Kb. Setelah itu dilakukan sekuensing pada hasil PCR di

commit to user

5. Karakterisasi Ekstrak Kasar Fitase dari Isolat Terpilih

Isolate bakteri yang mempunyai aktivitas fitase paling tinggi

ditumbuhkan dalam 5 ml medium screening cair pada suhu 370C selama 16

jam. Kemudian disentrifus dengan kecepatan 4000 rpm selama 5 menit pada

suhu 40C. Supernatan yang diperoleh merupakan ekstrak kasar fitase.

Karakterisasi ekstrak kasar fitase meliputi penentuan pH optimum,

suhu optimum, efektor logam (MgCl2, ZnCl2, CaCl2, FeCl3 pada 10-3 dan 10-4

M), stabilitas pH dan stabilitas suhu.

5.1. pH optimum

pH optimum ditentukan dengan cara mengukur aktivitas enzim pada

berbagai pH substrat yaitu pada rentang 3 – 9. 0,4% Na-fitat dalam 100 mM

Na-asetat digunakan sebagai substrat di atur tingkat keasamannya sehingga

mempunyai pH 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

5.2. Suhu optimum

Suhu optimum ditentukan dengan cara mengukur aktifitas enzim pada

berbagai suhu inkubasi enzim-substrat. Mulai dari suhu diruang, 370C, 400C,

500C, 600C, 700C, 800C. Ekstrak kasar enzim fitase sebanyak 25 µL

ditambahkan substrat 125 µL dan diinkubasi selama 60 menit pada berbagai

suhu yang telah ditentukan tersebut. Setelah itu ditambahkan 400 µL larutan

STOP, kemudian diukur absorbansi larutan pada ʎ = 415 nm.

Stabilitas termal enzim diketahui dengan memanaskan enzim pada

suhu optimum selama rentang waktu tertentu dan diukur aktivitasnya sampai

enzim tidak memperlihatkan aktivitas yang signifikan. Pada pengukuran

stabilitas pH dilakukan dengan cara melarutkan enzim dalam larutan buffer

commit to user

optimum selama 1 jam kemudian diukur aktifitas fitase pada tiap-tiap pH

tersebut.

5.3. Efektor Logam

Kedalam setiap larutan enzim-substrat ditambahkan 10 µL FeCl3,

MgCl2, CaCl2, dan ZnCl2 dengan konsentrasi 10-3 dan 10-4 M. Kemudian

diinkubasi pada pH dan suhu optimum selama 60 menit.

E. ANALISIS DATA

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis meliputi;

1. Data Pengukuran aktivitas Fitase

Nilai absorbansi yang diperoleh pada pengukuran ekstrak kasar Fitase

dianalisis jumlah kandungan fosfat anorganik (PO43-) yang terbentuk Unit/ml

dengan menggunakan persamaan regresi linier dari kurva standar P

(KH2PO4). Kurva standar fosfat dibuat dengan mengukur nilai absorbansi

larutan KH2PO4 pada berbagai konsentrasi.

Larutan KH2PO4 untuk membuat kurva standar fosfat dibuat dengan

cara melarutkan 0,38334 g KH2PO4 dalam 100 mL aquades. Kemudian

larutan tersebut diencerkan 100 kali sehingga setiap larutan mengandung

0,03834 mg KH2PO4. Seri standar dibuat dengan mengambil 0.025, 0.5,

0.075, 1, 2, 3, 4 larutan standar ditambah 6.25 mL molibdo-vanadat, dan

diencerkan sampai 25 mL. Larutan tersebut diukur absorbansinya pada ʎ =

415 nm. Nilai absorbansi larutan pada berbagai konsentrasi tersebut dihitung

korelasinya dan dibuat persamaan regresi.

2. Analisis gen 16s rRNA

Data urutan nukleotida dari hasil sekuensing gen 16s rRNA diolah

dengan program Bioedit untuk menggabungkan nukleotida menjadi satu untai

commit to user

sampel dengan urutan DNA data genbank. Analisis BLAST dilakukan secara

online di http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/blast. Melalui analisis BLAST akan

diperoleh data homologi dari isolat bakteri terhadap data urutan nukleotida

spesies-spesies dalam genebank. Data urutan nukleotida spesies spesies

yang memiliki homologi dengan isolat dikumpulkan dalam satu file dengan

format fasta. Data-data urutan nukleotida tersebut kemudian dianalisis

Multiple sequence Alignment dengan program ClustalW2 secara online di

http://www.ebi.ac.uk/tool/msa/clust