TINJAUAN PUSTAKA

Hutan Kota

Hutan kota telah banyak didefinisikan oleh banyak pakar, pihak maupun berbagai forum. Dari berbagai definisi yang ada dapat ditarik persamaannya bahwa hutan kota merupakan ruang terbuka yang didominasi oleh vegetasi berkayu beserta asosiasinya yang terletak di daerah perkotaan, baik di tanah milik maupun tanah negara, yang memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada penduduk perkotaan. Lebih rinci definisi hutan kota seperti berikut :

(1) Fakultas Kehutanan IPB (1987) : hutan kota didefinisikan sebagai ruang terbuka yang ditumbuhi vegetasi berkayu di wilayah perkotaan, baik di tanah milik maupun negara, yang memberikan manfaat lingkungan sebesar-besarnya kepada penduduk perkotaan dalam kegunaan-kegunaan proteksi, estetika, rekreasi dan kegunaan khusus lainnya

(2) Rapat Teknis Departemen Kehutanan RI di Jakarta pada bulan Pebruari 1991 diacu dalam Dahlan (1991) : hutan kota didefinisikan sebagai suatu lahan yang bertumbuhan pepohonan di wilayah perkotaan, baik di tanah negara maupun di tanah milik yang berfungsi sebagai penyangga lingkungan dalam hal pengaturan tata air, udara, habitat flora dan fauna yang memiliki nilai estetika dan dengan luas yang solid yang merupakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pepohonan serta areal tersebut ditetapkan oleh pejabat berwenang sebagai hutan kota.

(3) Irwan (1987): hutan kota adalah komunitas vegetasi berupa pohon dan asosiasinya yang tumbuh di lahan kota atau sekitar kota, berbentuk jalur, menyebar, atau bergerombol (menumpuk) dengan struktur (menyerupai) hutan alam, membentuk habitat yang memungkinkan kehidupan bagi satwa dan menimbulkan lingkungan sehat, nyaman dan estetika.

(4) Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2002 : hutan kota adalah hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.

Jalur hijau merupakan salah satu bentuk hutan kota yang terletak di sepanjang jalan, rel kereta api, dan sepanjang sungai atau saluran air (Irwan 1997). Menurut Fakultas Kehutanan IPB (1987) jalur hijau jalan dibangun untuk tujuan ameliorasi

iklim, peredam kebisingan, debu dan bau, dengan tingkat intensitas pengelolaan dalam kategori ”sedang”, jenis tanaman yang dikembangkan dapat dari berbagai habitus (perdu, semak dan pohon).

Kriteria vegetasi yang dapat dikembangkan untuk jalur hijau jalan menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan, adalah sebagai berikut: (1) kerapatan tajuk dengan kategori setengah rapat sampai rapat, dominan warna hijau, perakaran tidak mengganggu pondasi; (2) kecepatan tumbuhnya tanaman tahunan; (3) didominasi oleh jenis tanaman berkayu (tahunan); (4) berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya, dan (5) jarak tanaman setengah rapat sampai rapat, sekitar 90% dan luas areal harus dihijaukan. Selanjutnya di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan ditambahkan kriteria lain, antara lain: (1) perawakan dan bentuk tajuk cukup indah; (2) tajuk cukup rindang dan kompak, tetapi tidak terlalu gelap;(3) ukuran dan bentuk tajuk seimbang dengan tinggi pohon;(4) daun sebaiknya berukuran sempit (nanofill);(5) tidak menggugurkan daun; (6) daun tidak mudah rontok karena terpaan angin kencang.

Struktur Jalur Hijau

Struktur jalur hijau didefinisikan sebagai susunan spasial dan karakteristik vegetasi hubungannya dengan obyek lainnya (misal: bangunan di wilayah

perkotaan), yang merupakan kumpulan statis bahan tanaman yang berada di atas permukaan atau di dalam tanah baik secara vertikal maupun horizontal di wilayah perkotaan atau wilayah yang masih dipengaruhi oleh aktivitas perkotaan (Sanders 1984; Irwan 1997; Nowak et al. 2002). Struktur dibedakan menurut berbagai karakteristik tanaman yang mencakup komposisi jenis, umur, dimensi ukuran, keanekaragaman hayati, kondisi kesehatan, kerapatan tanaman dan susunannnya dalam ruang fisik (Sanders, 1984) serta luas dan biomas daun (Nowak et al. 2002).

Irwan (1997) melihat struktur hutan kota secara vertikal yang mencakup : (1) Berstrata dua, yaitu komunitas tumbuh-tumbuhan hutan kota yang hanya

(2) Berstrata banyak, yaitu komunitas tumbuh-tumbuhan hutan kota selain terdiri dari pepohonan dan rumput juga terdapat semak, terna, liana, epifit.

ditumbuhi banyak anakan dan penutup tanah, jarak tanam rapat tidak

beraturan, dengan strata dan komposisi mengarah meniru komunitas tumbuh- tumbuhan hutan alam.

Struktur hutan kota ini mempengaruhi produksi dan pergerakan polutan di lingkungan. Hasil penelitian Irwan (1987) menunjukkan bahwa struktur hutan kota yang berstrata banyak lebih efektif dalam menanggulangi masalah lingkungan kota yang berhubungan dengan suhu udara, kebisingan, debu dan kelembaban udara. Bentuk tajuk pohon, juga berpengaruh terhadap keefektifan dalam meredam debu; tajuk pohon yang berbentuk bush (contoh: beringin) menyaring udara lebih cepat dan lebih banyak, sehingga merupakan pembersih udara yang lebih efektif dibandingkan yang bertajuk conus (misal : cemara, pinus) (Tanjung 2002).

Dalam skala yang luas, inventarisasi karakter strukur hutan kota yang

dilaksanakan dengan survey lapangan membutuhkan waktu yang panjang dan biaya yang mahal serta memerlukan peng-udpate-an data secara periodik. Interpretasi foto udara telah digunakan, tetapi lambat dan biaya relatif mahal. Penggunaan teknologi spasial resolusi tinggi dan penginderaan jauh mempunyai kelebihan. Mekanisme tracking atau monitoring kesehatan pohon untuk perubahan tutupan tajuk dapat dilakukan (Xiao et al. 2006).

Partikulat Pengertian Partikulat

Istilah partikulat diadopsi dari bahasa Inggris particulate yang menurut Kamus Webster tahun 1996, didefinisikan sebagai segala sesuatu yang terdiri atau berhubungan dengan partikel-partikel kecil yang terpisah. Menurut Marrian (2000) dan Soedomo (2001) partikulat merupakan campuran partikel padat dan cair yang tersuspensi di atmosfer (gas). Partikulat sering disebut particulate matter (PM), aerosol atau partikel-partikel kecil. Partikel-partikel ini mengandung nitrogen dan sulfur, logam berat (Pb, Zn, Cu, Mn, Cr) dan kation-kation dasar Ca2+, Mg2+, Na+

yang berada di atmosfer (Fowler 2002). Partikulat mempunyai waktu tinggal antara beberapa detik sampai beberapa bulan (Tjasyono 2004) sehingga merupakan

pencemaran udara yang paling prevalens, kentara, dan biasanya paling berbahaya (Soedomo 2001).

Partikel individu tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, secara kolektif tampak seperti jelaga hitam, awan berdebu atau asap abu-abu. Karakteristik partikulat termasuk diantaranya ukuran, distribusi ukuran, bentuk kepadatan,

kelengketan, sifat korosif, reaktivitas dan toksisitas. Salah satu karakteristik yang paling penting dari suspensi partikel adalah distribusi ukuran partikel. Ukuran partikel merupakan parameter terpenting untuk memberi ciri perilaku partikulat. Semua sifat partikulat bergantung sangat kuat pada ukuran partikel.

Ukuran partikel bervariasi dari 0,005 – 500 mikrometer (µm), satu mikro meter yang setara dengan sepersejuta meter. Partikel dengan diameter kurang dari 2,5 mikron diketahui sebagai partikel halus; sedangkan lebih dari 2,5 mikron disebut partikel kasar. Partikel halus dengan diameter kurang dari 1 µm, bergerak seperti gas. Oleh karena kecepatan jatuhnya rendah, partikel halus dapat diterbangkan sampai jarak 1000 km atau lebih dari sumbernya. Di bawah pengaruh gravitasi, partikel lebih besar yang tidak dapat disuspensikan cenderung mengendap sehingga dapat menyebabkan terjadinya wilayah-wilayah yang mempunyai deposit partikel tinggi (Beckett et al. 1998).

Partikulat dikuantifikasikan dalam Total Suspended Particulate (TSP) dengan satuan µg . m-3 yang menunjukkan semua partikel yang ada di atmosfer. TSP

merupakan indikator pertama yang digunakan untuk menjelaskan keberadaan partikel tersuspensi di udara ambien. Mulai Juli tahun 1987, Environmental Protection Agency (EPA) menggunakan indikator baru yaitu PM10 yang mencakup

partikel-partikel dengan diameter aerodinamik lebih kecil dari 10 µm. Sepuluh (10) mikron kurang lebih 1/7 dari diameter rambut manusia. Ukuran ini merupakan mayoritas partikel total massa tersuspensi dalam atmosfer (Beckett et al. 1998) yang mempunyai pengaruh negatif terhadap kesehatan manusia karena kemampuan partikel mencapai bagian bawah jalur pernafasan. Data terakhir menunjukkan bahwa partikel dengan diameter aerodinamik 2,5 µm atau lebih kecil mempunyai ancaman paling besar terhadap kesehatan manusia, karena dengan massa yang sama partikel ini lebih banyak menyerap senyawa toksik dan karsinogenik dibandingkan partikel

dengan ukuran lebih besar, selain itu juga lebih mudah masuk ke bagian lebih dalam dari paru-paru.

Beberapa istilah bahan partikulat udara adalah sebagai berikut (Saeni 1989): (1) Asap (smoke) yaitu aerosol yang dihasilkan dari proses pembakaran tidak

sempurna, misalnya pembakaran bahan bakar minyak (oil smoke) dan tembakau (tobacco smoke). Aerosol ini dapat bertindak sebagai zat pencemar, karena mengandung gas CO yang dapat mengikat hemoglobin di dalam darah. Partikel-partikel asap dapat berupa bahan padat atau cair dan biasanya

berdiameter kurang dari 1µm.

(2) Uap air (mist) dan kabut (fog) merupakan aerosol cair yang dihasilkan dari proses atominasi (pemecahan cairan) atau kondensasi. Jika ukuran partikelnya antara 5 dan 40 µm disebut kabut, sedangkan pada ukuran lebih dari 40 µm disebut uap air. Sebagai contoh adalah uap air yang mengandung sulfur dioksida (SO2 mist). Apabila kadar aerosol cukup tinggi dapat menyebabkan

radang paru-paru dan kepucatan pada daun-daun tanaman. Gas SO2 di atmosfir

sebagian besar berasal dari hasil pembakaran minyak bumi dan batu bata. (3)

(4)

Debu (dust) merupakan aerosol padat yang terbentuk, karena proses pemisahan suatu bahan secara mekanik, seperti penghancuran, penggilingan dan

peledakan. Proses ini dapat terjadi, karena gesekan bahan dengan angin yang kencang atau pergeseran dengan bahan lain. Contohnya adalah debu semen (cement dust) dan debu dari unsur logam (metallurgical). Debu dianggap sebagai partikel bahan padat yang terbagi secara halus dengan ukuran berkisar dari 0,1 hingga 100 µm.

Uap (fume) adalah aerosol padat yang terbentuk dari proses kondensasi uap, sublimasi atau hasil pembakaran suatu gas. Aerosol jenis ini banyak mengandung unsur logam alkali. Pada umumnya ukuran partikel uap kurang dari 1µm.

(5) Kabut asap (smog=smoke fog) adalah aerosol yang berupa kabut tipis berwarna coklat kemerahan yang mengandung zat-zat yang dapat memerihkan mata dan menyesakkan hidung. Aerosol ini merupakan campuran dari oksida-oksida nitrogen dan ozon dalam kadar yang cukup tinggi. Kabut asap adalah

produk-produk reaksi fotokimia yang digabung dengan uap air. Partikel kabut asap berukuran lebih kecil dari 1 atau 2 µm.

(6)

(7)

Spray adalah aerosol yang diterapkan pada produksi kaleng penyemprot aerosol dan biasanya berisikan bahan kosmetika atau insektisida. Bahan ini sering memakai pelarut berupa senyawa khlorofluorokarbon yang berfungsi sebagai zat pendorong (propellant). Pemakaian bahan ini telah mulai dikurangi atau diganti dengan hidrokarbon. Hal ini disebabkan oleh senyawa karbon yang mengandung klor, jika mencapai lapisan ozon akan bertindak sebagai katalis yang dapat menguraikan lapisan ozon.

Awan adalah uap yang dibentuk pada tempat yang tinggi.

Sumber dan Komposisi Partikulat

Farmer (2002) menjelaskan bahwa partikulat dapat diturunkan dari berbagai sumber. Partikulat primer berasal langsung dari sumber, yang mencakup partikel tanah yang terbawa angin, pertambangan, pembakaran domestik dan industri, buangan kendaraan bermotor. Partikulat sekunder disebabkan oleh interaksi antara senyawa-senyawa lain di atmosfer, misal partikel nitrat yang terbentuk dari oksida nitrogen. Sumber partikulat primer yang diketahui berdampak signifikan pada vegetasi adalah: ekstraksi bahan-bahan mineral, terutama pertambangan; industri pengolahan mineral, misal semen dan pekerjaan pemupukan; penggunaan jalan; buangan kendaraan bermotor; sumberdaya alam, misal: badai debu dan gunung berapi.

Hasil studi di California USA menunjukkan bahwa kendaraan bermotor memberikan kontribusi 30-42 % partikel ambien, debu jalan 25-27 % dan aerosol laut 18-23 % (Chow et al. 1996 diacu dalam Beckett et al. 1998). Aktivitas kendaraan bermotor menghasilkan tembaga, seng, timbal dan nikel. Seng berasal dari ban kendaraan bermotor. Tembaga dan nikel berasal dari ausnya bagian-bagian kendaraan bermotor. Kalsium berasal dari resuspensi debu yang terdapat di permukaan tanah dan jalan yang terbawa oleh kendaraan bermotor (Lagerweff et al. 1973 diacu dalam Taihuttu 2001). Astrauskiene dan Spakauskas (2011) menambahkan bahwa pelumas kendaraan bermotor mengandung logam Zn, Cd, Ba, Co dan Mo.

Pencemaran Timbal di Udara

Sumber utama pencemaran timbal di udara berasal dari emisi kendaraan bermotor berbahan bakar bensin. Sastrawijaya (1991) menjelaskan bahwa pembakaran bensin sebagai sumber pencemar lebih dari separuh pencemar udara di daerah perkotaan, yaitu sekitar 60-70 % dari total zat pencemar.

Timbal ditambahkan ke dalam bahan bakar kendaraan bermotor sebagai bahan aditif untuk memperbaiki mutu bakarnya. Bahan-bahan kimia yang ditambahkan tersebut dimaksudkan sebagai anti letup pada mesin, pencegah korosi, antioksidan deaktivator logam, anti pengembunan dan zat pewarna. Komponen- komponen Pb yang mengandung halogen terbentuk selama pembakaran bensin karena ke dalam bensin sering ditambahkan cairan antiletupan yang mengandung scavenger kimia. Bahan antiletupan yang aktif terdiri dari tetraetil Pb atau Pb (C2H5)4, tetrametil Pb atau Pb (CH3)4 atau kombinasi dari keduanya. Umumnya

etilen dibromida (C2H4Br2) dan diklorida (C2H4Cl2) ditambahkan agar dapat bereaksi

dengan sisa senyawa Pb yang tertinggal di dalam mesin sebagai akibat dari

pembakaran bahan anti letupan tersebut. Campuran atau komposisi yang lazim ditambahkan terdiri atas 62% tetraetil Pb, 18% etilen bromida, 18% etilen diklorida, dan 2% bahan-bahan lainnya (Fardiaz 1992).

Jumlah timbal yang ditambahkan ke dalam bensin berbeda-beda untuk tiap negara. Di Indonesia setiap liter jenis bensin dengan Riset Octane Number (RON) 88 Tanpa Timbal dapat ditambahkan timbal maksimal 0,013 g/l, sedangkan besin dengan RON 88 Bertimbal dapat ditambahkan timbal maksimal 0,3 g/l. Bensin dengan RON 91 dan RON 95 Tanpa Timbal, maksimal dapat ditambahkan timbal 0,013 g/l (Ditjen Migas 2006).

Oleh karena dampak negatif yang ditimbulkan akibat penggunaan timbal sebagai bahan aditif untuk bahan bakar, maka penggunaan timbal di negara maju dan sebagian negara sedang berkembang sudah dibatasi atau bahkan dilarang. Beberapa senyawa alternatif non logam, misalnya metanol, etanol, anilin dan eter pada dewasa ini dikembangkan untuk mengganti timbal sebagai bahan aditif. Salah satu diantara senyawa tersebut adalah Methyl Tertiary Buthyl Ether (MTBE), CH3OC4H9 sebagai

senyawa organik yang tidak mengandung logam dan tidak membentuk senyawa peroksida yang berbahaya bagi lingkungan (Kristanto 2002).

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyebaran Polutan Udara

Penyebaran polutan udara dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor meteorologi dan faktor topografi. Beberapa faktor meteorologi yang perlu dipertimbangkan karena mempengaruhi penyebaran, pengangkutan, konsentrasi dan transformasi polutan udara di daerah perkotaan adalah sebagai berikut (Purnomohadi 1995; Santosa 2005):

(1) Angin

a) Arah dan Kecepatan Angin

Arah dan kecepatan angin merupakan faktor meteorologi yang paling berperan dalam menentukan dispersi konsentrasi dan penyebaran polutan di udara. Semakin tinggi kecepatan angin, pengenceran polutan udara semakin intensif. Konsentrasi polutan udara di satu titik searah angin berbanding terbalik dengan kecepatan anginnya. Jika angin berhembus lemah sekali, udara yang tercemar akan bergerak searah dengan arah tiupan angin dengan bentuk asap (plume) menyempit dan ramping, yang penyebarannya hanya dalam bentuk aliran difusi molekuler yang sangat lambat. Konsentrasi polutan udara di suatu tempat di dalam plume dapat lebih tinggi dibandingkan dengan yang ada di dekat mulut plume; dan dapat diabaikan bila ada di luar plume.

Penelitian Razif dan Prasasti (2006) yang dilakukan di Pusat Kota Surabaya menjelaskan bahwa angin tidak memberikan pengaruh dominan terhadap penyebaran partikulat. Pengaruhnya hanya terjadi pada dini hari dengan perbedaan konsentrasi partikulat yang ditimbulkan. Untuk wilayah yang dekat dengan gedung bertingkat, maka partikulat akan dipantulkan, dengan penyebaran sesuai dengan bentuk gedung.

b) Fluktuasi Kecepatan Angin

Kecepatan dan arah angin mempunyai kondisi yang berubah-ubah, baik secara horizontal maupun vertikal. Kondisi ini yang menyebabkan terjadinya turbulensi yang merupakan ciri pergerakan udara secara alami sesuai

lingkungannya, misalnya ada penghalang (pohon, gedung, pagar atau rumput dan batu) di permukaan. Semakin kuat turbulensi semakin cepat dan semakin intensif pula penyebaran polutan udara dari sumbernya (Purnomohadi 1995).

(2) Kestabilan Atmosfer

Ketidakstabilan vertikal udara dapat menyebabkan turbulensi. Suhu atmosfer normal menurun dengan meningkatnya ketinggian. Laju penurunan suhu tersebut disebut lapse rate. Lapse rate 1oC/100 m disebut Dry Adiabatic

Lapse Rate (DALR), yang penting sebagai lapse rate kritikal untuk menentukan pergerakan vertikal di atmosfer, karena berhubungan dengan mempertinggi atau menahan penyebaran polutan udara.

pada Gambar 2 ( Vesilind et al. 1990).

100

Adiabatik

Elevasi (m)

Superadiabatik

Lapse rate dapat diklasifikasikan seperti

Subaadiabatik

Inversi

0

T – I o C T

Suhu (oC)

Gambar 2 Lapse Rate yang Terjadi dan DALR (Vesilind et al. 1990)

DALR disebut sebagai neutral lapse rate atau neutral stability.

Superadiabatic lapse rate disebut sebagai strong lapse rate yang terjadi apabila suhu atmosfer lebih besar dari 1oC/100 m kenaikan ketinggian. Subadiabatic

lapse rate disebut weak lapse rate yang dicirikan dengan penurunan suhu lebih kecil dari 1oC/100 m kenaikan ketinggian. Kasus khusus weak lapse rate adalah

inversi, yang merupakan kondisi dimana udara hangat di atas udara dingin. Selama superadiabatic lapse kondisi atmosfer berada dalam kondisi tidak stabil; subadiabatic dan inversi mencirikan kondisi atmosfer yang stabil. Dalam kondisi atmosfer yang tidak stabil, udara dapat bergerak bebas dari satu

ketinggian ke ketinggian lain dan polutan udara disebar dengan bebas ke atas dan ke bawah. Sebaliknya apabila kondisi atmosfer stabil, pergerakan vertikal ditahan, artinya penyebaran polutan udara juga terhambat secara vertikal. 3)

4)

Inversi Suhu

Kadang-kadang suhu udara naik sejalan dengan ketinggian dalam lapisan yang terbatas disebut inversi suhu. Lapisan inversi suhu ini sangat stabil, sehingga membatasi proses perkembangan awan dan proses pencampuran vertikal antara udara yang tercemar dengan udara atas yang lebih bersih

(pertukaran udara vertikal hampir terhambat sempurna). Inversi dapat terjadi di dekat permukaan tanah atau dasar inversi ada pada ketinggian tertentu.

Pertukaran udara vertikal terjadi di bawah inversi, karena inversi bertindak sebagai tutup. Apabila terdapat polutan, maka konsentrasi polutan udara akan tinggi di bawah inversi (Fardiaz 1992; Purnomohadi 1995).

Faktor meteorologi lainnya

Faktor-faktor meteorologi lain yang mempengaruhi konsentrasi

polutan mencakup radiasi matahari, presipitasi dan kelembaban. Radiasi matahari berperan dalam pembentukan ozon yang merupakan polutan

sekunder di udara. Kelembaban dan presipitasi juga dapat menyebabkan terjadinya polutan sekunder seperti hujan asam. Presipitasi juga memberikan manfaat dalam mencuci polutan gas dan partikel dari udara (Purnomohadi 1995).

Konsentrasi polutan selain dipengaruhi oleh kondisi atmosfer, juga dipengaruhi oleh topografi. Konsentrasi polutan udara akan lebih besar apabila terletak pada daerah lembah atau cekungan. Polutan yang dibuang di atmosfer pada malam hari yang biasanya terjadi inversi suhu (makin ke atas makin tinggi suhunya) akan mengalami hambatan untuk naik ke atas. Akibatnya polutan akan turun ke bawah terakumulasi dalam cekungan. Demikian juga jika letak sumber pencemar di pantai, maka akan sangat dipengaruhi pola aliran angin laut dan angin darat (Purnomohadi 1995).

Teori Penurunan Polutan Udara Partikulat oleh Vegetasi Transportasi Partikulat ke Vegetasi

Pergerakan polutan udara dari sumbernya ke vegetasi terjadi karena adanya angin dan turbulensi. Selama transpor di atmosfer, polutan didispersikan oleh aksi turbulensi dan mengalami proses kimia (sebagian besar oksidasi), yang

mentransformasikan polutan gas primer menjadi polutan sekunder, dan sering menjadi aerosol (Fowler 2002).

Lerman dan Darley (1975) menyimpulkan dari berbagai penelitian bahwa akumulasi timbal oleh vegetasi dekat jalan raya tergantung pada kepadatan lalulintas dan secara umum menurun apabila semakin jauh dari jalan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya kandungan timbal di jalan raya di daerah perkotaan adalah rendahnya kecepatan angin, tidak adanya hujan, adanya gedung-gedung yang tinggi, jalan raya yang sempit dan kemacetan lalu lintas (Ali et al. 1986), layout jalan dan keberadaan jalur hijau (El-Gamal 2000). Bahan-bahan partikulat dapat terakumulasi tidak hanya di daerah-daerah yang berdekatan dengan sumber pencemaran saja tetapi dapat juga di daerah-daerah yang lebih jauh. Partikulat dengan ukuran yang lebih besar dan berat diakumulasikan di dekat sumber pencemaran, sedangkan partikulat dengan ukuran yang lebih kecil dan ringan akan mengalami penyebaran yang lebih jauh dari sumber pencemaran (Chamberlain et al. 1978).

Transpor gas dan aerosol dari atmosfer ke permukaan tanah oleh turbulensi yang terjadi karena adanya friksi permukaan dengan angin. Turbulensi dikuantifikasikan oleh sebuah momentum difusivitas turbulen yang besarnya

tergantung pada kecepatan angin, stabilitas atmosfer dan kekasaran permukaan (roughness). Turbulensi akan mempengaruhi tingkat deposisi gas dan partikulat ke suatu permukaan obyek, selain proses yang tejadi di permukaan tersebut dalam pengambilan gas atau penangkapan partikel (Beckett et al. 1998).

Sebelum mengalami benturan dengan vegetasi, partikel mengalami beberapa proses di atmosfer seperti berikut: sedimentasi, difusi, turbulensi, pencucian, deposisi. Deposisi PM10 dan polutan lain dalam air hujan yang mengikuti proses

pencucian disebut deposisi basah. Deposisi kering partikel dan gas disebabkan oleh tiga proses pertama di atas (Beckett et al. 1998).

Pengendapan partikulat di atas permukaan tanaman dapat terjadi melalui proses difusi Brown, benturan, intersepsi, dan sedimentasi. Partikel-partikel partikulat yang berukuran < 1µm seperti timbal yang berasal dari proses pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor yang berukuran 0,04 – 1µm dan asap yang berasal dari industri dan rumah tangga yang berukuran 0,01 - 1µm diendapkan melalui difusi Brown. Mekanisme difusi Brown mirip dengan difusi gas; perbedaannya bahwa gas yang diserap dapat masuk ke dalam jaringan tanaman tetapi pada difusi Brown, partikulat hanya melekat di bagian luar jaringan tanaman, seperti: daun dan batang. Partikulat yang diendapkan melalui difusi Brown, akan melekat kuat di permukaan tanaman sehingga tidak dapat diterbangkan angin (Forman & Godron 1986; Smith 1978 diacu dalam Miller 1988).

Proses benturan terjadi bila aliran massa udara yang mengandung partikulat pada waktu mendekati suatu penghalang, seperti: tanaman, alirannya akan

dibelokkan. Waktu dibelokkan, aliran massa udara terbagi tetapi partikel-partikel yang ada di dalam massa udara cenderung terus melewati penghalang tetapi karena kekuatannya berkurang maka berhenti dan jatuh di daerah sekitar penghalang. Pengendapan melalui proses benturan terjadi pada partikel-partikel partikulat yang berukuran besar. Efisiensi pengendapan melalui proses benturan bertambah dengan berkurangnya diameter penghalang (Robinson 1984)

Proses intersepsi terjadi bila massa udara yang mengandung partikel- partikel partikulat pada waktu mendekati penghalang, alirannya tidak dibelokkan tetapi menyentuh permukaan penghalang. Daun-daun tanaman yang berbulu menangkap partikel-partikel partikulat melalui proses intersepsi (Robinson 1984)

Proses sedimentasi terjadi karena pengaruh gravitasi. Proses ini penting terutama pada partikel-partikel berukuran besar. Hal ini disebabkan massa partikel- partikel yang berukuran besar cenderung lebih berat, sehingga mempercepat proses pengendapannya (Robinson 1984).

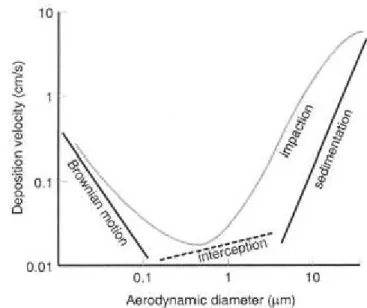

Kecepatan deposisi partikulat tergantung pada ukurannya,-walaupun kecepatan deposisi tunggal partikel digunakan secara khusus untuk menduga pembersihan partikulat oleh vegetasi kota. Profil kecepatan deposisi partikulat seperti ditunjukkan pada Gambar 3. .Perbedaan kurva menunjukkan perbedaan mekanisme transpor. Untuk partikel besar (> 5 µm) didominasi oleh efek

sedimentasi; sedangkan untuk partikel kecil didominasi oleh Difusi Brownian, meningkat dengan menurunnya ukuran partikel. Partikel dengan ukuran 0,1-2,0 µm terbatas gerakannya melalui leaf boundar layer (lapisan batas daun).

Gambar 3 Profil kecepatan deposisi patikulat dengan ukuran partikel yang berbeda dan mekanisme deposisi yang dominan (QUARG 1996 diacu dalam Cavanagh 2006).

Banyaknya akumulasi partikulat pada tanaman tergantung pada: jarak dari tepi jalan raya, luas permukaan daun yang berhubungan secara langsung dengan udara bebas, sifat permukaan daun, kulit ranting/batang dan buah yang dimiliki tanaman, lamanya tanaman tersebut berhubungan langsung dengan udara bebas, kepadatan lalu lintas, arah angin dan curah hujan (Page et al., 1971 diacu dalam Taihuttu 2001).

Mekanisme Tanaman dalam Menurunkan Kandungan Partikulat Udara

Ambien

Yang (2005) menjelaskan bahwa pohon dapat mengurangi polutan dalam dua cara: 1) dengan pengurangan langsung dari udara; 2) dengan menghindari emisi polutan udara. Pengurangan secara langsung, pohon dapat mengabsorpsi polutan gas seperti SO2, NO2 dan ozon melalui stomata daun dan juga dapat melarutkan polutan

dalam permukaan daun yang lembab; tajuk pohon juga dapat mengintersepsi

dengan naungan langsung dan evapotranspirasi, sehingga emisi polutan udara dari penggunaan mesin pendingin dapat dikurangi. Selain itu, penurunan suhu udara dapat mengurangi aktivitas reaksi kimia yang dapat menghasilkan polutan sekunder.

Partikel ditangkap oleh tanaman dengan berbagai proses tumbukan. Partikel dalam aliran udara siap ditangkap oleh permukaan yang lembab, kasar dan

bermuatan listrik. Selanjutnya dapat juga disuspensikan oleh tumbukan berikutnya. Mc Pherson et al. (1994) diacu dalam Beckett et al. (1998) menduga bahwa dalam model intersepsi PM10 oleh pohon-pohon kota, 50 % partikel diresuspensi dengan

kondisi meteorologi normal. Gaya elektrostatik dan radiometrik kurang penting dalam penarikan partikel dalam lingkungan alam.

Penahanan partikel meningkat jika mempunyai massa relatif tinggi atau jika mengenai obyek yang mempunyai sifat lengket (sticky) . Walaupun demikian pada kecepatan angin relatif tinggi dapat dikurangi sampai mendekati nol karena

meningkatnya “bounce off”. Mekanisme tumbukan partikel dengan suatu obyek (permukaan) seperti pada Gambar 4. Intersepsi langsung terjadi ketika partikel dideposisikan oleh aliran udara atau gaya gravitasi pada permukaan, tumbukan inersi terjadi ketika momentum partikel membawanya melalui aliran udara yang membelok mengelilingi permukaan. Partikel juga dijatuhkan sesuai arah angin pada obyek yang cocok, seperti daun atau batang, karena aksi turbulensi arus eddy (Beckett et al. 1998). Tarikan Elektrostatik Intersepsi Langsung Elemen Permukaan Tumbukan Inersia

Tumbuhan mempunyai kemampuan dalam menetralisir konsentrasi polutan sampai titik kritis yang menyebabkan kerusakan fisik. Titik kritis dari setiap tanaman terhadap polutan partikulat bervariasi. Carborn (1965) diacu dalam Beckett et al. (1998) mengindentifikasi mekanisme beberapa jenis pohon untuk menghindari kerusakan secara spesifik dari partikel. Hal ini mencakup perubahan waktu

munculnya tunas atau gugurnya daun, dan kemampuan untuk menghasilkan daun baru ketika rusak. Oleh karena alasan ini dan mekanisme fisiologi yang lain, beberapa pohon dapat tumbuh lebih baik pada kondisi yang berpolutan. Tanaman yang mempunyai konduktansi stomata yang tinggi sebaiknya ditanam pada hot-spot polusi tinggi untuk mengabsorp kontaminan sehingga dapat memperbaiki kualitas udara.

Pohon-pohonan dengan daun, ranting dan cabang yang padat membentuk sebuah permukaan aerodinamik yang sangat efektif mereduksi polutan udara melalui proses deposisi kering. Pereduksian polutan udara pada waktu dan tempat tertentu dapat dihitung dengan persamaan (Nowak et al. 2002) :

Q=FxLxT

Q adalah jumlah polutan yang direduksi oleh pohon pada waktu tertentu, F adalah flux polutan , L adalah total penutupan tajuk pada suatu wilayah, T adalah periode waktu. Flux polutan (F) dihitung dengan :

F = Vd x C

Vd merupakan kecepatan deposisi kering, C adalah konsentrasi polutan di udara.

Kemampuan tumbuhan dalam mereduksi pencemaran udara secara umum dipengaruhi oleh beberapa faktor (Smith 1981; Dahlan, 1991; Beckett et al. 1998; de Santo, 1976 dan Hicks 1978 diacu dalam Purnomohadi 1995;Farmer, 2002; Lei et al. 2006) :

(1) Jenis Tumbuhan Khusus berkaitan dengan sifat-sifat sebagai berikut :

(a) Kekasaran permukaan daun. Semakin kasar permukaan daun, maka kemampuan dalam mengendapkan dan mengakumulasi timbal akan semakin besar dibandingkan dengan permukaan daun yang licin dan berlilin.

(b) Karakter fisiologis: laju transpirasi; ketahanan difusi stomata, tajuk dan mesofil; penjerapan dan penyerapan zat pencemaran udara; mekanisme aktivitas enzim selama proses detoksasi oksigen aktif.

(c) Masa hidup daun. Daun yang mempunyai masa hidup lebih panjang mempunyai periode waktu yang lebih besar dalam mengakumulasikan polutan.

(d) Struktur ranting dan batang: ranting pohon yang kulitnya berbulu dengan arah percabangan horisontal atau berbentuk V ke atas akan lebih efektif menjerap dan mengintersepsi debu, timbal dan seng dibandingkan dengan percabangan yang menggantung ke arah tanah. Demikian pula kulit batang dan ranting yang berbulu lebih efektif dibandingkan yang kulitnya licin berlilin, sebab partikel timbal lebih mudah tercuci air hujan atau mudah tertiup angin.

(e) Ukuran, bentuk dan kebasahan (wetness) dan tekstur permukaan daun maupun partikel.

(f) Ukuran stomata. Partikel yang mempunyai ukuran lebih kecil dari celah stomata, maka selain dapat dijerap oleh daun pada permukaannya, juga dapat diserap masuk ke dalam daun lewat lubang stomata. Ukuran panjang stomata sekitar 10µm dan lebarnya sekitar 2-7 µm.

(2) Disain Pertanaman dan Arsitektur Lansekap

Komposisi tanaman yang diatur sesuai dengan fungsi-fungsi ekologisnya dapat lebih efektif dalam meredam polutan udara. Hal ini dapat dilakukan dengan penanaman tumbuhan yang mempunyai sifat dan kemampuan berbeda dalam meredam polutan udara, menerapkan pola multi-strata tajuk dan campuran berlapis, serta berbagai jenis yang berbeda ukuran daun dan kerimbuhan tajuknya.

(3) Sebaran Komunitas Tumbuhan: komunitas tumbuhan dalam berbagai fungsi dan bentuk yang menyebar merata di seluruh bagian kota lebih efektif dalam meredam pencemaran udara.

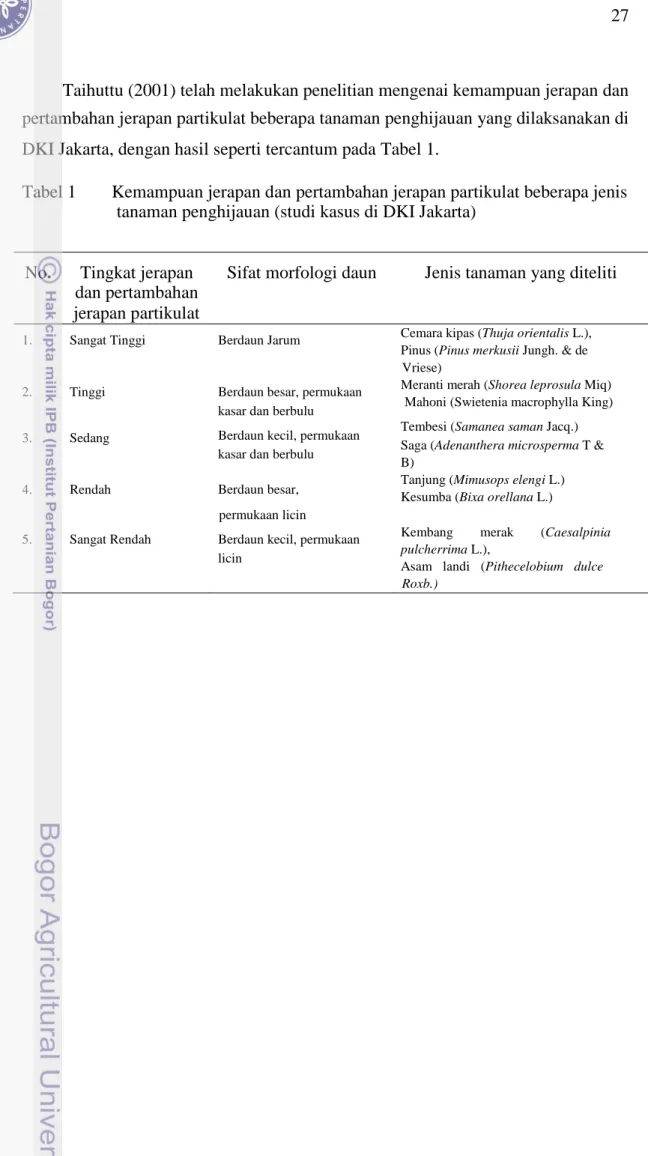

Taihuttu (2001) telah melakukan penelitian mengenai kemampuan jerapan dan pertambahan jerapan partikulat beberapa tanaman penghijauan yang dilaksanakan di DKI Jakarta, dengan hasil seperti tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1 Kemampuan jerapan dan pertambahan jerapan partikulat beberapa jenis tanaman penghijauan (studi kasus di DKI Jakarta)

No. Tingkat jerapan Sifat morfologi daun Jenis tanaman yang diteliti dan pertambahan

jerapan partikulat

1. Sangat Tinggi Berdaun Jarum Cemara kipas (Thuja orientalis L.), Pinus (Pinus merkusii Jungh. & de Vriese) 2. 3. 4. Tinggi Sedang Rendah

Berdaun besar, permukaan kasar dan berbulu Berdaun kecil, permukaan kasar dan berbulu Berdaun besar,

Meranti merah (Shorea leprosula Miq) Mahoni (Swietenia macrophylla King) Tembesi (Samanea saman Jacq.) Saga (Adenanthera microsperma T & B)

Tanjung (Mimusops elengi L.) Kesumba (Bixa orellana L.) permukaan licin

5. Sangat Rendah Berdaun kecil, permukaan licin

Kembang merak (Caesalpinia

pulcherrima L.),

Asam landi (Pithecelobium dulce