13 BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Umum

2.1.1 Rumah Susun

1. Menurut Undang – Undang nomor 20 tahun 2011

1. Pasal 1 ayat (1): rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

2. Pasal 1 ayat (2): penyelenggaraan rumah susun adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, penguasaan dan pemanfaatan, pengelolaan, pemeliharaan, dan perawatan, pengendalian, kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang dilaksanakan secara sistematis, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab.

2. Menurut ketentuan pasal 1 angka 1 UU Rumah Susun

Rumah susun (Rusun) adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian – bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah

horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan – satuan yang

masing – masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

3. Menurut kuswahyono (2004) ditinjau dari sudut penggunaanya, rumah susun dapat dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:

1. Rumah susun hunian yaitu rumah susun yang seluruhnya berfungsi sebagai tempat tinggal,

2. Rumah susun bukan hunian yaitu rumah susun yang seluruhnya berfungsi sebagai tempat usaha atau kegiatan social,

3. Rumah susun campuran yaitu rumah susun sebagian berfungsi sebagai tempat tinggal dan sebagian berfungsi sebagai tempat usaha.

2.1.2 Jenis – Jenis Rumah Susun

UU Rumah Susun mengenal beberapa jenis Rumah Susun, yaitu 1. Rumah Susun Umum

Rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Rumah Susun Umum inilah yang kemudian berkembang menjadi Rusunami dan Rusunawa. Rusunami adalah akronim dari Rumah Susun Umum Milik, sedangkan Rusunawa adalah akronim dari Rumah Susun Umum Sewa,

2. Rumah Susun Khusus

Rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus,

3. Rumah Susun Negara

Rumah susun yang dimiliki oleh Negara yang menjadi tempat tinggal, sarana pembinaan dan penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan pegawai negeri,

4. Rumah Susun Komersial

Rumah susun yang diselenggarakan untuk mendapatkan keuntungan. Rumah Susun Komersial oleh pengembang sering disebut apartemen, flat atau kondominium.

Berdasarkan penggunaannya, Rumah Susun kemudian dapat dikelompokkn menjadi:

1. Rumah susun hunian, yaitu rumah susun yang seluruhnya berfungsi sebagai tempat tinggal,

2. Rumah susun bukan hunian, yaitu rumah susun yang seluruhnya berfungsi sebagai tempat usaha dan atau kegiatan social,

3. Rumah susun campuran, yaitu rumah susun yang sebagian berfungsi sebagai tempat tinggal dan sebagian berfungsi sebagai tempat usaha.

Terdapat 3 macam rumah susun (Neufert, 1986) yaitu :

1. Rumah susun bertingkat rendah (low rise apartment) atau bertingkat tinggi (high rise apartment). Merupakan rumah susun yang dimana pencapaian vertikalnya mempunyai lebih dari 1 tangga atau lift. Untuk rumah susun bertingkat rendah, jumlah lantai maksimal adalah 4, sedangkan jika lebih dari 8 lantai disebut rumah susun bertingkat tinggi.

2. Rumah susun memusat (point block) yaitu rumah susun dengan pencapaian vertikal hanya menggunakan 1 (satu) tangga atau lift

(single vertical acess system). Dalam perkembangannya rumah

susun memusat berkembang pula menjadi rumah susun memusat panjang atau disebut dengan tipe cluster (cluster type), yang mempunyai keuntungan privasi yang tinggi.

3. Maisonet (maisonette) merupakan hunian 22 lantai dan memanjang dan mempunyai potensi memanfaatakan pemandangan. Tipe ini juga disebut rumah susun tipe memanjang (row type).

Berdasarkan pada golongan pendapatan penghuni serta luasan satuan unit rumah susun, rumah susun di Indonesia dapat dibagi menjadi (Kantor Menteri Negara Perumahan Rakyat, 1986) :

1. Rumah susun sederhana, adalah rumah susun yang diperuntukkan untuk masyarakat dengan penghasilan sederhana atau rendah. Luas satuan rumah susun antara 21 m² - 36 m², tanpa perlengkapan mekanikal dan elektrikal

2. Rumah susun menengah, adalah rumah susun dengan luas satuan rumah susun antara 36 m² - 54 m². Kadang dilengkapi dengan peralatan mekanikal dan elektrikal tergantung konsep dan tujuan pembangunan. Rumah susun ini diperuntukkan untuk masyarakat golongan berpenghasilan menengah.

3. Rumah susun mewah, adalah rumah susun bagi golongan berpenghasilan atas. Luas ruang, kualitas bangunan, perlengkapan bangunan tergantung dari konsep dan tujuan pembangunan. Dengan beberapa fasilitas yang lengkap dan status kepemilikan tertentu rumah susun mewah ini disebut pula dengan kondominium.

2.1.3 Fasilitas Lingkungan rumah susun

Fasilitas lingkungan rumah susun harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Memberi rasa aman, ketenangan hidup, kenyamanan dan sesuai dengan budaya setempat;

2. Menumbuhkan rasa memiliki dan merubah kebiasaan yang tidak sesuai dengan gaya hidup di rumah susun;

3. Mengurangi kecenderungan untuk memanfaatkan atau menggunakan fasilitas lingkungan bagi kepentingan pribadi dan kelompok tertentu;

4. Menunjang fungsi-fungsi aktivitas penghuni yang paling pokok baik dari segi besaran maupun jenisnya sesuai dengan keadaan lingkungan yang ada;

5. Menampung fungsi-fungsi yang berkaitan dengan

penyelenggaraan dan pengembangan aspek-aspek ekonomi dan sosial budaya

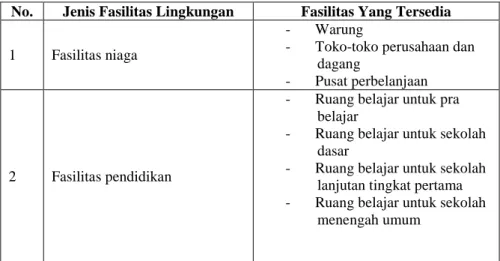

Tabel 2.1 : Fasilitas Lingkungan Rusun

No. Jenis Fasilitas Lingkungan Fasilitas Yang Tersedia

1 Fasilitas niaga

- Warung

- Toko-toko perusahaan dan dagang

- Pusat perbelanjaan

2 Fasilitas pendidikan

- Ruang belajar untuk pra belajar

- Ruang belajar untuk sekolah dasar

- Ruang belajar untuk sekolah lanjutan tingkat pertama - Ruang belajar untuk sekolah

No. Jenis Fasilitas Lingkungan Fasilitas Yang Tersedia

3 Fasilitas kesehatan

- Posyandu - Balai pengobatan

- BKIA dan ruamah bersalin - Puskesmas

- Praktek dokter - Apotek 4 Fasilitas peribadatan - Musola

- Masjid kecil

5 Fasilitas pelayanan umum

- Kantor RT - Kantor/balai RW - Post hansip/siskamling - Pos polisi

- Telepon umum - Gedung serba guna - Ruang duka - Kotak Surat

6 Ruang terbuka

- Taman

- Tempat bermain - Lapangan olah raga - Peralatan usaha - Sirkulasi - Parkir Sumber : Standar Nasional Indonesia (2003)

2.1.4 Persyaratan dan jenis peruntukan

Persyaratan lokasi pembangunan rusuna antara lain sebagai berikut: 1. Tersedianya saran dan prasarana berupa:

a. Rencana jalan paling sedikit 12 meter dan lebar badan jalan ekisting paling sedikit 8 meter;

b. Saluran air dengan system drainase yang baik; c. Jalur angkutan umum menuju lokasi; dan d. Terjangkau pelayanan jaringan utilitas kota

2. Berada pada kawasan peremajaan lingkungan dan pembangunan baru;

3. Terhadap pembangunan rusuna pada kawasan peremajaan, maka masyarakat yang tinggal pada kawasan tersebut mendapat prioritas untuk menempati rusuna yang akan dibangun dan dikembangkan;

4. Pola pembangunan dan pembangunan rusuna dibatasi sampai dengan luas lahan 3 hektar;

5. Pada daerah yang memiliki potensi strategis dapat diberikan insentif berupa pengembangan dan pembangunan rusuna lebih dari 3 hektar dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan

Gubernur dan dikenakan kewajiban tambahan berupa sarana dan prasarana kota sebagai bentuk kontribusi terhadap kota yang besarnya ditetapkan kemudian;

6. Perencanaan rusuna diwajibkan menyediakan fasum/ fasos paling sedikit 50% dari standar sebagaimana diatur dalam

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999, atau

mempertimbangkan ketersediaan fasum/ fasos pada lingkungan sekitarnya, kecuali perbelanjaan niaga untuk melayani kebutuhan lingkungannya diberikan tambahan luas sampai dengan 100% dari standar yang ditetapkan;

7. Menyediakan ruang terbuka yang besarannya 2 m² per jiwa (sebagai ruang gerak pribadi atau personal space atau tempat bermain) yang berada pada halaman dan/ atau bangunan, dan gerak pribadi tidak boleh difungsikan untuk kegiatan lain, halaman yang digunakan untuk ruang gerak pribadi sekaligus berfungsi sebagai ruangan terbuka evakuasi bencana;

8. Menyediakan sarana dan prasarana bagi penyandang cacat; 9. Perencaan pada lantai dasar bangunan hanya untuk fungsi sarana

penunjang dan fasum/ fasos dengan luas paling banyak 50% dan sisanya sebagai ruang terbuka tanpa dinding;

10. Setiap 10 unit hunian menyediakan lokasi parkir satu mobil dan 5 motor dalam halaman bangunan;

11. Perhitungan jumlah penghuni berdasarkan luas lantai, setiap luas lantai hunian 45 m² gross adalah 4 jiwa

12. Permukaan atap bangunan dibangun sebagai taman (roof garden) dan difungsikan sebagai ruang public.

13. Pada lokasi yang termasuk dalam Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) diperlukan rekomendasi dari instansi berwenang

2.1.5 Karakteristik Rumah Susun

Berdasarkan peraturan pemerintah, karakteristik rumah susun di

Indonesia memiliki ketetapan standar sebagi berikut (Teddy, 2010 : 11) :

1) Satuan Rumah Susun

• Mempunyai ukuran standar minimum 18 m2, lebar muka minimal 3 meter.

• Dapat terdiri dari satu ruang utama (ruang tidur) dan ruang lain (ruang penunjang) di dalam dan/atau diluar ruang utama.

• Dilengkapi dengan sistem penghawaan dan pencahayaan buatan yang cukup, sistem evakuasi penghuni yang menjamin kelancaran dan kemudahan, serta penyediaan daya listrik yang cukup, serta sistem pemompaan air.

• Batas pemilikan satuan rumah susun dapat berupa ruang tertutup dan/atau sebagian terbuka dan/atau ruang terbuka. 2) Benda Bersama

Benda bersama dapat berupa prasaran lingkungan dan fasilitas lingkungan.

3) Bagian Bersama

Bagian bersama dapat berupa ruang untuk umum, struktur, dan kelengkapan rumah susun, prasarana lingkungan dan fasilitas lingkungan yang menyatu dengan bangunan rumah susun.

4) Prasarana Lingkungan

Prasarana lingkungan berupa jalan setapak, jalan kendaraan sebagai penghubung antar bangunan rumah susun atau keluar lingkungan rumah susun, tempat parkir, utilitas umum yang terdiri dari jaringan air limbah, sampah, pemadam kebakaran, listrik, gas, telepon, dan alat komunikasi lainnya.

5) Fasilitas Lingkungan

Lingkungan rumah susun harus dilengkapi fasilitas perniagaan dan perbelanjaan, lapangan tebuka, kesehatan, pendidikan, peribadatan, pelayanan umum, serta pertanaman.

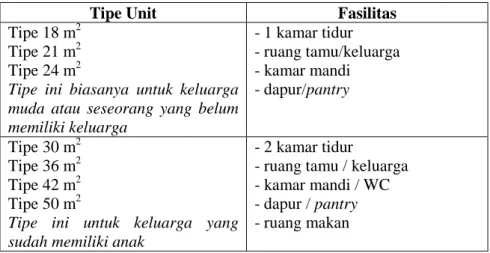

Tipe unit rumah susun juga beragam. Kisaran luas unit rumah susun pada umumnya minimal 18m2 dan paling besar adalah 50 m2.

Tabel 2.2 : tipe unit rumah susun

Tipe Unit Fasilitas

Tipe 18 m2 Tipe 21 m2 Tipe 24 m2

Tipe ini biasanya untuk keluarga muda atau seseorang yang belum memiliki keluarga - 1 kamar tidur - ruang tamu/keluarga - kamar mandi - dapur/pantry Tipe 30 m2 Tipe 36 m2 Tipe 42 m2 Tipe 50 m2

Tipe ini untuk keluarga yang sudah memiliki anak

- 2 kamar tidur

- ruang tamu / keluarga - kamar mandi / WC - dapur / pantry - ruang makan

Sumber : Rosfian (2009)

2.1.6 Karakteristik Penghuni Rumah Susun

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Harsiti (2003:99-115) pola perilaku masyarakat penghuni rumah susun dalam melestarikan fungsi lingkungan rumah susun adalah sebagai berikut :

1) Sikap terhadap lingkungan ikut menentukan perilaku melestarikan fungsi lingkungan permukiman. Makin tinggi sikap terhadap lingkungan maka makin baik perilaku melestarikan fungsi lingkungan permukiman.

2) Motivasi hidup sehat ikut menentukan perilaku melestarikan fungsi lingkungan permukiman. Makin kuat motivasi hidup sehat, maka makin baik perilaku masyarkat dalam melestarikan fungsi lingkungan. Sehingga untuk dapat melestarikan fungsi lingkungan permukiman, pola hidup sehat harus ditanamkan.

3) Status sosial ekonomi turut menentukan. Makin tinggi status sosial ekonomi maka makin baik perilaku melestarikan fungsi lingkungan permukiman.

Dari ketiga faktor tersebut, faktor yang paling kuat dalam menentukan perilaku melestarikan lingkungan secara berurutan adalah (1) status sosial, (2) sikap terhadap lingkungan, dan (3) motivasi hidup sehat.

2.1.7 Luas lahan

Luas lahan harus memenuhi ketentuan sesuai tabel 2.3

Tabel 2.3: Luas lahan untuk fasilitas lingkungan rumah susun dengan kdb 50 – 60%

Sumber : SNI 03-7013-2004

2.2 Tinjauan Khusus

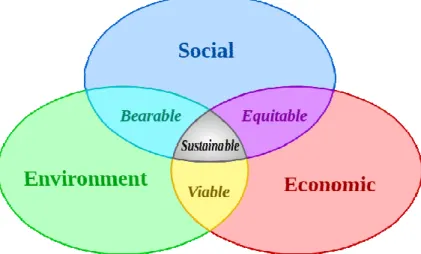

II.2.1 Sustainable Development

Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan,

kota, bisnis, masyarakat, dll) yang berprinsip “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan” (menurut Brundtland Report dari PBB, 1987).

Menurut World Commission on Environment and Development’s

(the Brundtland Commission) report Our Common Future (Oxford: Oxford University Press, 1987).

"Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs

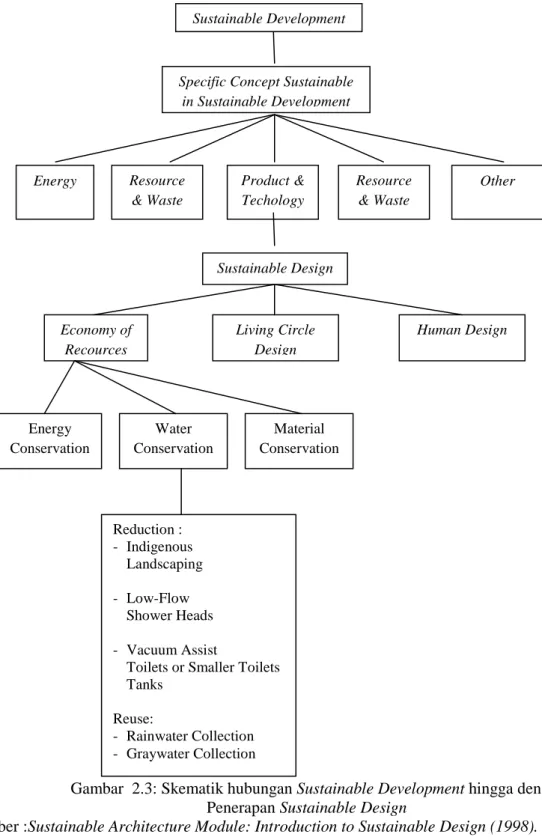

Gambar 2.1 : Scheme of sustainable development Sumber : www.wikipedia.com, diakses 05 April 2014

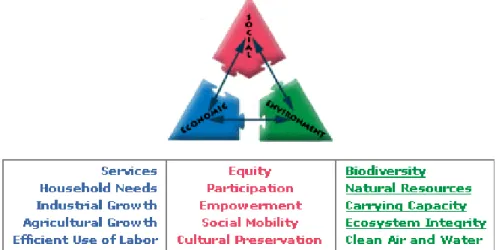

Gambar 2.2 : Scheme of sustainable development

Sumber : http://www.worldbank.org diakses 05 April 2014 Pembangunan berkelanjutan tidak hanya berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan melainkan mencangkup tiga lingkup kebijakan yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan. Ketiga hal tersebut saling berkaitan dan merupakan suatu pilar pendorong bagi pembangunan berkelanjutan (lihat gambar 2.1 dan 2.2)

Gambar 2.3: Skematik hubungan Sustainable Development hingga den Penerapan Sustainable Design

Sumber :Sustainable Architecture Module: Introduction to Sustainable Design (1998).

2.2.2 Air

Air adalah senyawa yang penting bagi semua makhluk hidup di Bumi ini. Air hampir 71% menutupi perrmukaan bumi. Walaupun air

Sustainable Development

Specific Concept Sustainable in Sustainable Development Energy Resource & Waste Resource & Waste Product & Techology Other Sustainable Design Economy of Recources Living Circle Design Human Design Energy Conservation Water Conservation Material Conservation Reduction : - Indigenous Landscaping - Low-Flow Shower Heads - Vacuum Assist

Toilets or Smaller Toilets Tanks

Reuse:

- Rainwater Collection - Graywater Collection

yang diperoleh sangat banyak tetapi kebutuhan akan air bersih makin lama semakin sulit untuk didapatkan karena sebagian besar dari kandungan air di bumi adalah air asin (97%) dan air tawar (2,6%).

Gambar 2.4: Peredaran air

Sumber: Dasar-dasar Arsitektur Ekologis, Heinz Frick

Standar kelayakan akan kebutuhan air bersih adalah 49,5 liter/kapita/hari. Badan dunia UNESCO sendiri pada tahun 2002 telah menetapkan hak dasar manusia atas kebutuhan akan air yaitu sebesar 60 ltr/org/hari.

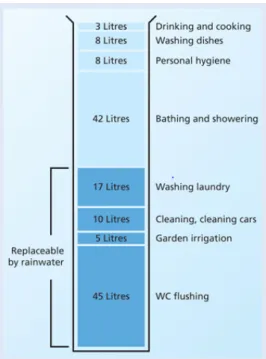

Gambar 2.5 : Water consumption

Sumber :www.rewatec.co.uk/rainwater-harvesting-benefits-and-uses.php, diakses 26 maret 2014

Pada gambar 2.5 dapat disimpulkan bahwa hanya beberapa dari penggunaan air yang dapat digantikan oleh air hujan yaitu laundry (17 liter), cleaning dan cleaning car (10 liter), irigasi taman (5 liter), dan yang paling besar digunakan untuk wc flushing (45 liter).

2.2.3 Jenis-jenis Air

Kita ketahui bahwa sumber air merupakan komponen penting untuk penyediaan air bersih karena tanpa sumber air maka suatu

system penyediaan air bersih tidak akan berfungsi.

Berikut ini adalah 4 macam sumber air minum yang dapat digunakan;

1. Air Hujan

Cara menjadikan air hujan sebagai air minum hendaknya jangan saat air hujan baru mulai turun, karena masih mengandung banyak kotoran. Air hujan juga mempunyai sifat agresif terutama terhadap pipa-pipa penyalur maupun bak-baik reservoir sehingga

hal ini akan mempercepat terjadinya korosi atau karatan. Air hujan juga mempunyai sifat lunak sehingga akan boros terhadap pemakaian sabun

2. Air Permukaan

Air permukaan adalah air yang mengalir di perbukaan bumi, Pada umumnya air permukaan ini akan mendapat pengotoran selama pengalirannya, misalnya oleh lumpur, batang kayu, daun, kotoran industri dan lainnya. Untuk meminumnya harus melewati proses pembersihan yang sempurna.

3. Air Tanah

Air tanah adalah air yang berada di bawah tanah di dalam zona jenuh dimana tekanan hidrostatiknya sama atau lebih besar dari tekanan atmosfer (Suryono, 1993:1).

4. Mata Air

Mata air adalah air tanah yang keluar dengan sendirinya ke permukaan tanah dengan hampir tidak dipengaruhi oleh musim, sedangkan kualitasnya sama dengan air dalam.

2.3 Pendekatan Teknis

2.3.1 Pertimbangan sebelum perancangan

Terdapat beberapa faktor yang harus dipertimbangkan sebelum merancang sistem rainwater harvesting pada sebuah hunian untuk keperluan domestik. Faktor-faktor tersebut antara lain :

1. Faktor lingkungan (khususnya iklim) 2. Faktor teknis

3. Faktor kebutuhan air

Faktor Lingkungan

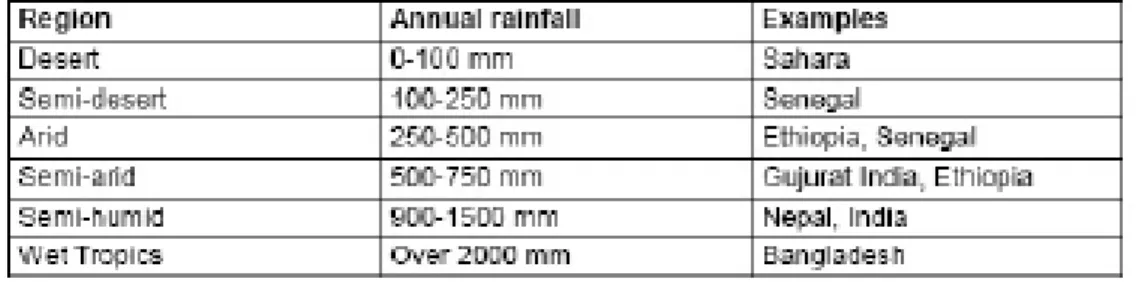

Menurut buku Rainwater Harvesting for Domestic Use (2006), angka curah hujan merupakan kunci utama dalam mengetahui apakah penggunaan sistem rainwater harvesting mampu bersaing dengan penggunaan sistem sumber air dari PDAM.

Daerah yang berada di iklim tropis dengan musim kemarau pendek yang disertai dengan beberapa hujan badai berintensitas

tinggi merupakan daerah yang memiliki kondisi yang paling cocok untuk pengaplikasian sistem rainwater harvesting.

Tabel 2.4 : Curah hujan rata-rata per-tahun berdasarkan iklim kawasan

Sumber : Rainwater Harvesting for Domestic Use

Faktor Teknis

Selain faktor lingkungan, terdapa faktor lain yang dapat mepengaruhi konstruksi dari sistem rainwater harvesting yaitu faktor teknis antara lain :

1. Penggunaan material penangkap air hujan yang tentu saja harus kedap air seperti metal, keramik, asbestos, atau semen 2. Ketersediaan area untuk penyimpanan air hasil tangkapan 3. Jumlah pengguna air dan peruntukan pengunaan air

4. Ketersediaan sumber air antara lain seperti air permukaan atau air dari PDAM sebagai alternatif ketika air hasil rainwater

harvesting habis

5. Tersediannya pekerja dan material lokal yang cocok untuk perancangan dan manajemen sistem rainwater harvesting.

Menurut Janette Worm dan Tim van Hattum (2006), terdapat 4 jenis pengguna sistem Rainwater Harvesting. Antara lain:

1. Pengguna Tidak Berkala

Pengguna yang menyimpan persedian air hujan dalam penyimpanan yang relatif kecil. Air yang ditangkap hanya digunakan untuk beberapa hari.

2. Pengguna Berselang

Pengguna yang menggunakan sistem rainwater harvesting ketika musim hujan panjang.

3. Pengguna Sebagian

Pengguna yang menggunakan air dari sistem rainwater

harvesting secara terus menerus sepanjang waktu namun tidak

mencukupi seluruh kebutuhan air yang diperlukan sehingga peruntukan kebutuhan airnya dibagi.

4. Pengguna Penuh

Hanya menggunakan air yang berasal dari sistem rainwater

harvesting sepenuhnya untuk semua keperluan rumah tangga

sepanjang waktu.

Faktor Kebutuhan Air

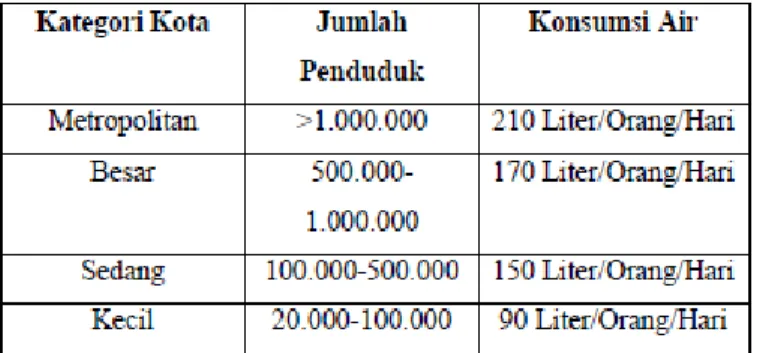

Didalam Rainwater Harvesting for Domestic Use (2006) dinyatakan bahwa dalam keadaan terdesak dan krisis air, sedikitnya manusia dapat menggunakan sebanyak 15 Liter air untuk mandi dan kebutuhan higienis lainnya dalam sehari. Menurut Fenty Wisnuwardhani (2006), kebutuhan air bersih di perkotaan pasti meningkat jumlahnya dari periode ke periode seiring dengan laju perkembangan dan pertambahan penduduk. Pernyataan tersebut dijabarkan kedalam tabel seperti berikut

Tabel 2.5 : Pedoman konsumsi air

Sumber : Kimpraswil

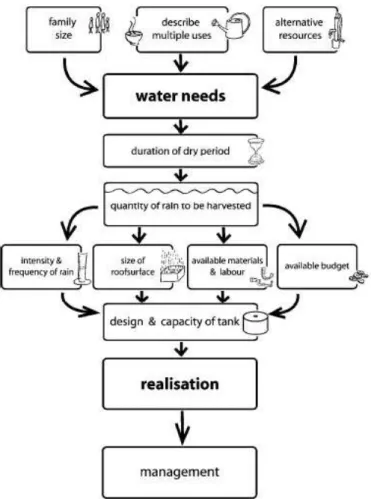

Menurut Rainwater Harvesting for Domestic Use (2006), poin-poin krusial tersebut dapat dijabarkan menjadi sebuah skema dasar menyerupai kerangka berpikir yang menjadi acuan dalam

perancangan awal sebuah sistem rainwater harvesting (lihat gambar 2.6)

Gambar 2.6 : Skema perencanaan Rainwater Harvesting Sumber : Rainwater Harvesting for Domestic Use

2.3.2 Definisi Rainwater Harvesting

Maryono dan Santoso (2006) menyebutkan bahwa rain water harvesting dapat didefinisikan sebagai salah satu cara pengumpulan atau penampungan air hujan atau aliran permukaan pada saat curah hujan tinggi untuk selanjutnya digunakan pada waktu air hujan rendah.

UNEP (2001) dan Abdullaet al (2009) menyebutkan bahwa

rainwater harvesting merupakan teknologi yang digunakan untuk

pengumpulan air hujan yang berasal dari atap

Memanen air hujan merupakan alternatif sumber air yang sudah dipraktekkan selama berabad-abad di berbagai negara yang sering mengalami kekurangan air (Chao-Hsien Liaw & Yao-Lung Tsai,

2004). Air hujan yang dipanen dapat digunakan untuk multi tujuan seperti menyiram tanaman, mencuci, mandi dan bahkan dapat digunakan untuk memasak jika kualitas air tersebut memenuhi standar kesehatan (Sharpe, William E., & Swistock, Bryan, 2008; Worm, Janette & van Hattum, Tim, 2006).

Secara ekologis ada empat alasan mengapa memanen air hujan penting untuk konservasi air (Worm, Janette & Hattum, Tim van, 2006), yaitu:

1. Peningkatan kebutuhan terhadap air berakibat meningkatnya pengambilan air bawah tanah sehingga mengurangi cadangan air bawah tanah. Sistem pemanenan air hujan merupakan alternatif yang bermanfaat.

2. Keberadaan air dari sumber air seperti danau, sungai, dan air bawah tanah sangat fluktuatif. Mengumpulkan dan menyimpan air hujan dapat menjadi solusi saat kualitas air permukaan, seperti air danau atau sungai, menjadi rendah selama musim hujan, sebagaimana sering terjadi di Bangladesh.

3. Sumber air lain biasanya terletak jauh dari rumah atau komunitas pemakai. Mengumpulkan dan menyimpan air di dekat rumah akan meningkatkan akses terhadap persediaan air dan berdampak positif pada kesehatan serta memperkuat rasa kepemilikan pemakai terhadap sumber air alternatif ini.

4. Persediaan air dapat tercemar oleh kegiatan industri mupun limbah kegiatan manusia misalnya masuknya mineral seperti arsenic, garam atau fluoride. Sedangkan kualitas air hujan secara umum relatif baik.

2.3.3. Keuntungan rainwater harvesting

Dalam memikirkan gagasan untuk merancang sebuah sistem

rainwater harvesting sangat penting untuk mengetahui keuntungan

dan kerugian dari sistem tersebut. Keuntungan mendasar pertama dari sistem rainwater harvesting adalah

1. Minimnya penggunaan energi dalam proses penangkapan air hujan. Keuntungan ini sesuai dengan prinsip sustainable

development yang sudah dibahas pada pembahasan

sebelumnya.

2. Mengurangi penggunaan air dan mengurangi dampak banjir di lingkungan

3. Air hujan bersih, tidak mengandung garam

4. Pemanenan air hujan dapat mengurangi akumulasi garam didalam tanah yang dapat membahayakan pertumbuhan pada akar tanaman..

2.3.4. Kerugian rainwater harvesting

Namun adapula kerugian paling mendasar dari sistem rainwater

harvesting. Kerugiannya adalah

1. Sebuah kenyataan bahwa kita tidak bisa mengetahui secara pasti seberapa banyak dan kapan hujan akan turun

2.3.5. Prinsip Dasar

Menurut buku Rainwater Harveting for Domestic Use (2006), pada dasarnya rainwater harvesting dapat didefinisikan sebagai kumpulan aliran air hujan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan domestik rumah tangga, kebutuhan agrikultural, dan manajemen lingkungan.

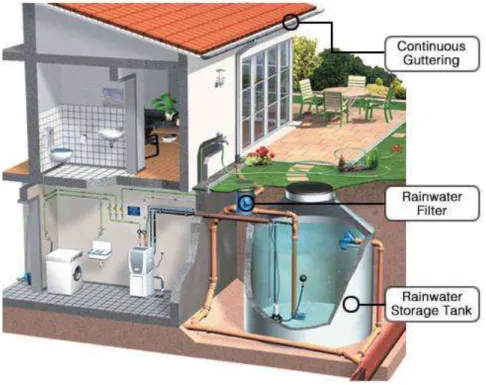

Sistem rainwater harvesting terdiri dari 3 komponen dasar yang penting, antara lain:

1. Penangkap atau permukaan atap yang berfungsi untuk menangkap air hujan.

2. Sistem pengiriman untuk memindahkan air hujan yang sudah ditangkap dari penangkap atau permukaan atap ke bak penyimpanan.

3. Bak penyimpanan atau tangki air untuk menyimpan air hingga air itu dipergunakan.

2.3.6. Perancangan Sistem Rainwater Harvesting

Berdasarkan Rainwater Harvesting for Domestic Use (2006), terdapat 4 langkah sistematis dalam merancang sebuah sistem

rainwater harvesting.

Tahap 1. Merancang area penangkap air hujan. Tahap 2. Merancang sistem pengiriman air hujan.

Tahap 3. Menentukan ukuran penyimpanan air yang diperlukan. Tahap 4. Memilih desain penyimpanan air yang cocok untuk proyek

yang bersangkutan

Gambar 2.7 : Rainwater Collection System

Sumber : http://www.allthingsrainwater.com/ diakses 4 April 2014

Tahap 1. Menentukan Jumlah Total Kebutuhan Air

Total kebutuhan air yang akan digunakan sebagai acuan adalah kebutuhan air per tahun. Untuk mengetahui jumlah tersebut didapati persamaan:

Walaupun pada kenyataannya konsumsi air tiap orang pasti berbeda, namun dengan asumsi rata-rata konsumsi harian orang, persamaan ini dapat dijadikan acuan yang valid.

Selain kebutuhan air, perlu juga diketahui mengenai perkiraan jumlah air yang akan diterima. Dengan menggunakan data curah hujan yang tersedia, dan koefisien run-off, maka dapat diketahui persamaan jumlah air yang akan diterima.

Supply = Rata-rata air yang akan diterima dalam setahun Rainfall = Rata-rata curah hujan tahunan

Area = Area penangkap air hujan

Run-off coefficient = Koefisien Run-off

Tabel 2.6 : Koefisien Run-off

Sumber: Rainwater Harvesting for Domestic Use

Pengertian dan Definisi istilah aliran Runoff dipergunakan untuk menunjukan adanya variasi proses pengumpulan air mengalir yang akhirnya menghasilkan aliran sungai. Variasi proses aliran itu adalah sebagai berikut:

1. Air hujan yang langsung pada tubuh perairan sungai adalah air hujan yang pertama langsung menjadi satu dengan aliran sungai.

2. Aliran di atas permukaan tanah (overland flow) adalah air hujan yang meninggalkan daerah aliran sungai (DAS) setelah terjadi hujan (badai) atau disebut sebagai bagian air dari aliran sungai yang terjadi dari hujan neto yang tidak lagi mengalami infiltrasi ke tanah mineral, dan mengalir di atas permukaan tanah menuju sungai terdekat.

3. Aliran permukaan (surface runoff) adalah sinonim dengan

overland flow (b), tetapi lebih banyak dipergunakan untuk

pengukuran air di pemukaan sungai.

4. Aliran langsung di bawah permukaan (sub surface storm flow) bagian aliran sungai yang dipasok dari sumber air di bawah permukaan tanah, dan sampai di saluran sungai secara langsung. Proses ini tidak dapat diamati dengan mata, namun menambah debit sungai. Kadang-kadang dipergunakan kata sinonim, yaitu aliran dalam (interflow), tetapi kata ini sering dipergunakan untuk aliran di bawah permukaan tanah yang tidak berada di atas permukaan air tanah.

5. Aliran permukaan langsung (direct runoff, strom flow); merupakan total dari ketiga komponen aliran sungai yaitu curah hujan yang langsung tersalur aliran ke sungai di atas permukaan tanah (overland flow, surface runoff), dan aliran cepat di bawah permukaan tanah (sub surface storm

flow,interflow) yang umumnya dipergunakan untuk mencirikan

banjir akibat karakteristik DAS.

6. Aliran dasar ( base flow, grand water outflow): keluaran dari equifer air tanah yang dihasilkan dari air perkolasi vertical melalui profil tanah ke air tanah, dan ditopang oleh aliran perlahan-lahan dari zona aerasi (zone of aeration) pada daerah miring.

Tahap 2. Merancang Area Penangkap Air Hujan

Desain area penangkap air hujan diharapkan efisien dan memenuhi luas rata-rata yang dibutuhkan agar meningkatkan jumlah air yang dapat dipanen. Selain menurut aspek teknis tersebut, desain area penangkap hujan juga diharapkan dapat menjadi komponen

vocal point pada bangunan sehingga komponen tersebut terlihat

Tahap 3. Merancang Sistem Pengiriman Air Hujan

Desain sistem pengiriman air hujan juga diharapkan berfungsi se-efisien mungkin dengan mempertimbangkan jarak antara area penangkap dengan bak penyimpanan. Tidak lupa untuk tetap mempertimbangkan aspek-aspek utilitas arsitektural.

Pada umumnya, rainwater harvesting pada hunian menggunakan sistem pengiriman dengan pengaplikasian talang air di ujung genteng. Material yang digunakan sebagai talang pada umumnya adalah Aluminium dikarenakan material Aluminium memiliki sifat anti karat. Bentuk yang dapat digunakan beragam antara lain kotak, setengah lingkaran, atau bentuk huruf “v”.

Gambar 2.8: Contoh Jenis Talang

Sumber: Utilitas Bangunan, Penyediaan Jaringan Air Hujan.

Namun, pengaplikasian talang tersebut dibatasi hanya pada bangunan yang menggunakan atap miring. Lain halnya dengan bangunan yang memiliki area penangkap air hujan dengan desain

khusus, sistem pengiriman tidak memerlukan talang air sebagai komponen penyambung area penangkap dengan pipa pengirim.

Sedangkan untuk pipa pengirim cukup menggunakan pipa PVC berdiameter 4 Inchi yang juga digunakan pada landed house pada umumnya.

Tahap 4. Menentukan Ukuran Penyimpanan Air

Ukuran penyimpanan air dapat ditentukan berdasarkan persamaan pertama pada tahap 1. Berdasarkan kebutuhan air dan prakiraan jumlah air yang akan diperoleh, dapat diketahui pula ukuran penyimpanan air yang dibutuhkan.

Tahap 5. Memilih Desain Penyimpanan Air

Desain penyimpanan yang cocok untuk proyek amat sangat bergantung kepada kondisi tapak setempat dan zoning pada tapak sekaligus bangunan.

2.4 Kerangka Berfikir

Tabel 2.7 : Skema kerangka berfikir TOPIK

ENVIRONMENTALLY, SUSTAINABLE, HEALTHY, AND LIVEABLE HUMAN SETTLEMENT

TEMA

RAINWATER

JUDUL

SISTEM PEMANFAATAN AIR HUJAN PADA FLAT DI JAKARTA

LATAR BELAKANG

Menyediakan rumah susun sewa bagi warga kumuh dengan mengefisiensi penggunaan air dengan pemanfaatan air hujan

Curah Hujan Rumah Susun

Pokok Permasalahan Pemenuhan kebutuhan air

harian dengan memanfaatkan air hujan

Rainwater Harvesting ANALISIS PERANCANGAN Jumlah curah hujan rata-rata selama 5 tahun terakhir Rainwater Harvesting 1. Memanfaatkan air hujan untuk water efficiency 2. Pengolahan selubung bangunan dengan sistem rainwater harvesting untuk memenuhi kebutuhan air harian

Studi literatur dengan mencari standar kebutuhan ruang pada rumah susun

Studi literatur dengan mencari data kebutuhan toilet flush pada penghuni rumah susun

Analisa kebutuhan air apa saja yang akan digantikan dengan air hujan