ABC HIPERTENSI :

Diagnosis dan Tatalaksana HIPERTENSI

Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia Indonesian Society of Hypertension (InaSH) 2015

2

DAFTAR ISI

Daftar Isi ... 2

Daftar Singkatan ... 6

Kata Pengantar ... 7

BAB 1. DIAGNOSIS HIPERTENSI ... 8

1.1 Bagaimana Klasifikasi Hipertensi ? ... 8

1.2 Apa Saja yang Penting Diperhatikan Saat Evaluasi Diagnostik Awal pada Penderita Hipertensi ? ... 8

1.3 Bagaimana Menilai Risiko Kardiovaskular ? ... 10

1.4 Apa Saja Faktor Risiko Hipertensi ? ... 11

1.5 Bagaimana Mengukur Tekanan Darah yang Benar ? ... 12

1.5.1 Seberapa Besar Manfaat dan Menilai Pengukuran Tekanan Darah di Luar Klinik? ... 13

1.5.2 Bagaimana Menilai Pengukuran Tekanan Darah di Rumah? ... 13

1.5.3 Apa Saja Indikasi Klinis Pengukuran Tekanan Darah di Luar Klinik? ... 13

1.5.4 Apakah Diagnosis Hipertensi Dapat Didiagnosis Pada Kunjungan Pertama?... 14

1.6 Apa Saja Anamnesis yang Penting pada Penderita Hipertensi? . 16 1.7 Apa Saja Pemeriksaan Fisik yang Penting pada Penderita Hipertensi? ... 17

1.8 Seberapa Besar Peranan APBM ? ... 17

3

BAB 2. PENGELOLAAN HIPERTENSI ... 19 2.1 Seberapa Jauh Peranan Gaya Hidup Terhadap Hipertensi? ... 19 2.2 Bagaimana Strategi untuk Mencegah Hipertensi (Pencegahan

Primer)? ... 19 2.3 Apa Saja Pemeriksaan Penunjang pada Pemeriksaan Hipertensi? 21 2.4 Manfaat Modifikasi Diet Pada Penderita Hipertensi? ... 22 2.5 Seberapa Besar Manfaat Pembatasan Asupan Natrium Terhadap

Hipertensi? ... 25 2.6 Seberapa Besar Manfaat Latihan Fisik Terhadap Hipertensi? ... 26 2.7 Apakah Prinsip Latihan Fisik Pada Penderita Hipertensi? ... 26 2.8 Apa Saja yang Harus Diperhatikan Saat Latihan Fisik dan

Kontraindikasi Pada Penderita Hipertensi? ... 27 2.9 Apa Saja Jenis Obat Antihipertensi ? ... 27 2.10 Inisiasi Pengobatan Hipertensi Dengan Pengubahan Gaya Hidup

dan Obat Antihipertensi? ... 30 2.11 Kapan Kita Melakukan Terapi Kombinasi Antihipertensi? ... 30 2.12 Apa Saja yang Penting Diperhatikan Saat Kunjungan Berikut/Follow

Up Pasien Hipertensi yang Belum Mencapai Target ? ... 32

BAB 3. PENGELOLAAN HIPERTENSI PADA KEADAAN KHUSUS ... 34 3.1. Apa yang Disebut Dengan Hipertensi White Coat?... 34 3.2 Apa yang Disebut Dengan Hipertensi Masked? ... 34 3.3 Seberapa Besar Peranan TDD Pada Penderita Hipertensi Dewasa

Muda? ... 34 3.4 Apa yang Harus Diperhatikan Pada Penderita Diabetes Mellitus

4

3.5 Apa yang Harus Diperhatikan Hipertensi Pada Sindrom Metabolik ?

... 35

3.6 Seberapa Besar Hubungan Antara Sleep Apnea Obstruktif Dengan Hipertensi ? ... 35

3.7 Apa yang Disebut Dengan Hipertensi Resisten ? ... 36

3.8 Bagaimana Menangani Hipertensi Resisten ? ... 36

3.9 Bagaimana Prinsip Tatalaksana Hipertensi Perioperatif ? ... 37

3.10 Bagaimana Prinsip Melakukan Pencegahan Sekunder ? ... 37

3.11 Bagaimana Prinsip Melakukan Pencegahan Tersier ? ... 37

3.12 Apakah yang Dimaksud Dengan Krisis Hipertensi ? ... 37

3.13 Apa Saja Klasifikasi Hipertensi Krisis dan Manifestasi Klinis ? ... 38

3.14 Bagaimana Pendekatan Awal Pada Krisis Hipertensi ? ... 38

3.15 Prinsip Tatalaksana Hipertensi Emergensi dan Urgensi ? ... 39

3.16 Apa Saja Faktor Risiko Krisis Hipertensi ? ... 40

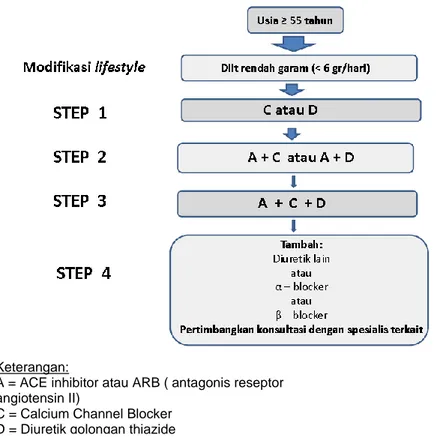

BAB 4. PENGELOLAAN HIPERTENSI PADA LANJUT USIA (LANSIA) ... 41

4.1 Seberapa Besar Masalah Epidemiologi Hipertensi Usia Lanjut? ... 41

4.2 Permasalahan Penanganan Hipertensi Pada Usia Lanjut ... 41

4.3 Pola Peningkatan Tekanan Darah Sistolik Pada Usia Lanjut ... 41

4.4 Seberapa Besar Manfaat Menurunkan Tekanan Darah Pada Usia Lanjut? ... 42

4.5 Apa yang Dimaksud Dengan Hipertensi Sistolik Terisolasi (HST)? . 42 4.6 Apa Saja Pengaruh Hipertensi Terhadap Morbiditas Selain Kardiovaskular? ... 42

4.7 Bagaimana Pengelolaan Hipertensi Pada Usia Lanjut? ... 44

5

BAB 5. PENGELOLAAN HIPERTENSI PADA WANITA ... 53

5.1 Benarkah Laki-Laki Lebih Banyak Menderita Hipertensi? ... 53

5.2 Benarkah Hipertensi Sebagai Salah Satu Penyebab Kematian Maternal yang Utama? ... 53

5.3 Apa Saja Risiko Khusus Pada Wanita yang Berkaitan Dengan Hipertensi? ... 54

5.4 Adakah Faktor-Faktor Spesifik yang Menyebabkan Tingginya Prevalensi Hipertensi Pada Wanita? ... 54

5.5 Apa Saja yang Penting Diperhatikan Pada Kehamilan Dengan Hipertensi? ... 55

5.6 Benarkah Kontrasepsi Oral Berhubungan Dengan Peningkatan Risiko Hipertensi? ... 58

5.7 Apakah Terapi Sulih Hormon Dapat Membantu Menurunkan Tekanan Darah Pada Menopause? ... 58

BAB 6. APLIKASI PANDUAN INASH ... 60

Ilustrasi Kasus 1 ... 60 Ilustrasi Kasus 2 ... 62 Ilustrasi Kasus 3 ... 63 Ilustrasi Kasus 4 ... 64 Ilustrasi Kasus 5 ... 65 Daftar Pustaka ... 67 Penyusun ... 70

6

DAFTAR SINGKATAN

ACEI Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor

ABPM Ambulatory Blood Pressure Monitoring

ARB Angiotensin Receptor Blocker

BB β-Blocker

BHS British Hypertension Society

CAD Coronary Artery Disease

CCB Calcium Channel Blocker

CHEP Canadian Hypertension Education Program

CHF Congestive Heart Failure

CVD Cardiovascular Disease

DASH Dietary Approaches to Stop Hypertension

DM Diabetes Mellitus

GGK Gagal Ginjal Kronik

HST Hipertensi Sistolik Terisolasi

HYVET Hypertension in the Very Elderly Trial

IMT Indeks Massa Tubuh

JNC-7 The Seventh of Joint National Committee on Prevention,

Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure

KOT Kerusakan Organ Target

LIFE Losartan Intervention for End-point Reduction in

Hypertension

NNT Number Needed to Treat

NSAID Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drug

ONTARGET The Ongoing Telmisartan Alone in Combination with Ramipril Global Endpoint Trial

PGK Penyakit Ginjal Kronik

SCOPE Study on Cognition and Prognosis in the Elderly

SHEP Systolic Hypertension in the Elderly Program

Syst-Eur Systolic Hypertension in Europe Trial

TD Tekanan Darah

TDD Tekanan Darah Diastolik

TDS Tekanan Darah Sistolik

7

KATA PENGANTAR

Sampai saat ini, hipertensi masih merupakan tantangan besar di Indonesia. Betapa tidak, hipertensi merupakan kondisi yang sering ditemukan pada pelayanan primer kesehatan dan masih merupakan masalah kesehatan yang utama dengan prevalensi yang tinggi, yaitu sebesar 26,5 % (Riskesdas 2013). Di samping itu, pengontrolan hipertensi belum adekuat meskipun obat-obatan yang efektif banyak tersedia. Terdapat banyak pasien hipertensi dengan tekanan darah tidak terkontrol dan jumlahnya terus meningkat, padahal hipertensi merupakan faktor risiko utama terjadinya kerusakan organ ginjal, jantung dan otak bila tidak dideteksi secara dini dan mendapat pengobatan yang memadai. Keberhasilan pengendalian hipertensi akan menurunkan pula kejadian stroke, penyakit jantung dan penyakit gagal ginjal. Hipertensi yang dikendalikan akan mengurangi beban ekonomi dan sosial bagi keluarga, masyarakat, pemerintah terhadap beban yang diakibatkannya.

Pencegahan dan Penanganan hipertensi yang terutama adalah pada pelayanan primer. Peningkatan kompetensi dalam menangani hipertensi bagi dokter layanan primer merupakan salah satu upaya dalam menghindari meningkatnya komplikasi akibat hipertensi.

Buku diagnosis dan tatalaksana hipertensi ini, disajikan dalam bentuk tanya-jawab agar memudahkan untuk para pembaca. Jawaban disusun berdasarkan bukti-bukti ilmiah terakhir dari berbagai konsensus maupun buku praktis , ringkasan eksekutif , dan publikasi internasional terbaru. Diharapkan buku ini dapat menjadi panduan dalam penanganan hipertensi lebih optimal sesuai dengan ilmu kedokteran yang berbasis bukti ilmiah.

Jakarta,

Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia inash@inash.or.id

8

Bab

1

Diagnosis Hipertensi

1.1 Bagaimana Klasifikasi Hipertensi ?

Diagnosis hipertensi ditegakkan bila tekanan darah ≥ 140/90 mmHg. Tingkatan hipertensi ditentukan berdasarkan ukuran tekanan darah sistolik dan diastolik (tabel 1.1)

Tabel 1.1. Klasifikasi Hipertensi

Kategori TD Sistolik TD Diastolik

Optimal < 120 dan < 80 Normal 120 – 129 dan/atau 80 – 84 Normal Tinggi 130 – 139 dan/atau 85 – 89 Hipertensi Tingkat 1 140 – 159 dan/atau 90 – 99 Hipertensi Tingkat 2 160 – 179 dan/atau 100 – 109 Hipertensi Tingkat 3 ≥ 180 dan/atau ≥ 110 Hipertensi sistolik terisolasi ≥ 140 dan < 90

Sumber: European Society of Hypertension-European Society of Cardiology (ESH-ESC) 2013

1.2 Apa Saja yang Penting Diperhatikan Saat Evaluasi Diagnostik Awal Pada Penderita Hipertensi?

Evaluasi awal pada seseorang dengan hipertensi meliputi : 1. Konfirmasi diagnostik hipertensi

2. Analisis risiko kardiovaskular, kerusakan organ target, dan penyakit penyerta lainnya

3. Deteksi ada/tidaknya hipertensi sekunder, bila ada indikasi klinis. Oleh karena itu, diperlukan pengukuran tekanan darah, riwayat medik termasuk riwayat keluarga, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, dan beberapa tes diagnostik lainnya. Beberapa pemeriksaan diperlukan pada semua pasien, namun beberapa pemeriksaan khusus hanya dilakukan pada populasi spesifik tertentu.

9

Kapan Kita Mencurigai Adanya Hipertensi Sekunder ?

Beberapa kondisi yang mengarah pada kecurigaan hipertensi sekunder : - Hipertensi berat atau hipertensi resisten.

- Peningkataan TD akut pada pasien dengan TD yang sebelumnya stabil - Usia kurang dari 30 tahun pada pasien tidak obese tanpa riwayat

keluarga hipertensi dan tanpa faktor risiko hipertensi.

- Hipertensi maligna atau hipertensi terakselarasi (pasien hipertensi berat dengan tanda kerusakan organ target)

- Awitan hipertensi sebelum pubertas

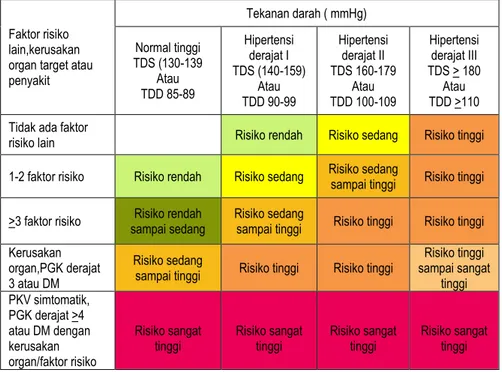

Tabel 1.2. Model Stratifikasi Faktor Risiko Global Kardiovaskular

Keterangan: TDS: tekanan darah sistolik; TDD: tekanan darah diastolik; PGK: penyakit ginjal kronik; DM: diabetes mellitus;PKV:penyakit kardiovaskular

Sumber: European Society of Hypertension-European Society of Cardiology (ESH-ESC) 2013

Faktor risiko lain,kerusakan organ target atau penyakit Tekanan darah ( mmHg) Normal tinggi TDS (130-139 Atau TDD 85-89 Hipertensi derajat I TDS (140-159) Atau TDD 90-99 Hipertensi derajat II TDS 160-179 Atau TDD 100-109 Hipertensi derajat III TDS > 180 Atau TDD >110 Tidak ada faktor

risiko lain Risiko rendah Risiko sedang Risiko tinggi 1-2 faktor risiko Risiko rendah Risiko sedang Risiko sedang sampai tinggi Risiko tinggi >3 faktor risiko sampai sedang Risiko rendah Risiko sedang sampai tinggi Risiko tinggi Risiko tinggi Kerusakan

organ,PGK derajat 3 atau DM

Risiko sedang

sampai tinggi Risiko tinggi Risiko tinggi

Risiko tinggi sampai sangat tinggi PKV simtomatik, PGK derajat >4 atau DM dengan kerusakan organ/faktor risiko Risiko sangat

10

1.3 Bagaimana Menilai Risiko Kardiovaskular ?

Seperti diketahui bahwa tatalaksana hipertensi tidak semata pada derajat hipertensinya, namun juga mempertimbangkan adanya faktor risiko kardio-serebro-vaskular lainnya. Pendekatan untuk mengurangi kejadian penyakit kardio-serebro-vaskular diterapkan melalui penilaian faktor risiko global kardiovaskular. Model stratifikasi faktor risiko global kardiovaskular membagi penderita hipertensi menjadi risiko rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi untuk mengalami penyakit kardiovaskular dalam 10 tahun ke depan (Tabel 1.2 dan tabel 1.3).

Keterangan faktor risiko dan kerusakan target organ yang dimaksud pada tabel 1.2. dapat dilihat pada tabel 1.3.

Tabel 1.3. Faktor Selain TD yang Memengaruhi Prognosis yang Digunakan Pada Stratifikasi Faktor Risiko Global Kardiovaskular (Tabel 1.2) Faktor Risiko

Laki-laki

Umur (laki-laki ≥ 55 tahun; perempuan ≥ 65 tahun) Merokok

Dislipidemia

Kolesterol total > 190 mg/dL, dan/atau Kolesterol LDL > 115 mg/dL, dan/atau

Kolesterol HDL: laki-laki < 40 mg/dL; perempuan < 46 mg/dL, dan/atau Trigliserida > 150 mg/dL

Gula darah puasa 102-125 mg/dL Uji toleransi glukosa abnormal

Obesitas (Indeks Masa Tubuh/IMT ≥ 25 kg/m2)

Obesitas abdominal (lingkar pinggang: laki-laki >90 cm; perempuan > 80 cm) Riwayat keluarga penyakit kardiovaskular dini (laki-laki usia < 55 tahun; perempuan usia < 65 tahun)

Kerusakan organ asimptomatik

Tekanan nadi ≥ 60 mmHg (pada usia tua)

Hipertrofi ventrikel kiri dari EKG (indeks Sokolow Lyon) atau

Hipertrofi ventrikel kiri dari ekokardiografi (massa ventrikel kiri : laki-laki >115g/m2, perempuan 95 g/m2)

11

Carotid-femoral PWV > 10 m/s Indeks Ankle-brachial <0,9

Penyakit Ginjal Kronik dengan eGFR < 60 ml/menit/1,73 m2

Mikroalbuminuria (30-300 mg/24 jam), atau rasio albumin-kreatinin (30-300 mg/g; 3,4-34 mg/mmol),disarankan untuk pengambilan pada urin pagi hari

Diabetes Melitus

Gula darah puasa > 126 mg/dl atau Gula darah sewaktu > 200 dengan gejala klasik DM, atau

Gula darah puasa > 126 mg/dl atau Gula darah sewaktu > 200 dalam 2 kali pemeriksaan, atau

Kadar gula plasma 2 jam pada Tes Toleransi Glukosa Oral (TTGO) > 200, atau HbA1c >6,5%

Penyakit kardiovaskular atau ginjal yang sudah terdiagnosis

Penyakit serebrovaskular: stroke iskemik, perdarahan serebral, TIA Penyakit jantung koroner: infark miokard, angina, revaskularisasi miokardial dengan PCI atau CABG

Gagal jantung

Penyakit pembuluh darah perifer ekstremitas bawah yang simtomatik

Penyakit Ginjal Kronik dengan eGFR <60 mL/menit/1,73m2, proteinuria (>300

mg/24 jam)

Retinopati lanjut: perdarahan, eksudat, papiledema

Keterangan: BSA = body surface area; CABG = coronary artery bypass graft; eGFR = estimated glomerular filtration rate; HbA1c = glycated haemoglobin; PCI =

percutaneous coronary intervention; PWV = pulse wave velocity.

Sumber: European Society of Hypertension-European Society of Cardiology (ESH-ESC) 2013

1.4 Apa Saja Faktor Risiko Hipertensi ?

Terdapat faktor-faktor risiko yang berperan dalam hipertensi. Terbagi menjadi 2: faktor risiko yang dapat diubah dan tidak dapat diubah.

Faktor-faktor yang dapat diubah:

Merokok

Kurang aktivitas fisik

Kelebihan berat badan

Diet tinggi lemak

Asupan garam berlebih

Konsumsi alkohol berlebih

Diet rendah kalium

12 Faktor-faktor risiko yang tidak dapat diubah :

Riwayat keluarga dengan hipertensi

Usia > 45 tahun pada pria dan > 55 tahun pada wanita

Etnik / suku bangsa

1.5 Bagaimana Mengukur Tekanan Darah yang Benar ?

Mengukur tekanan darah secara benar sangatlah penting untuk mendiagnosis adanya hipertensi dan mengevaluasi respons pengobatan antihipertensi.

Pengukuran tekanan darah dapat menggunakan sfigmomanometer air raksa maupun sfigmomanometer digital. Alat-alat tersebut harus divalidasi sesuai protokol standar dan keakuratannya harus dikalibrasi secara berkala. Petunjuk cara pengukuran tekanan darah dengan benar, yaitu:

Mempersilahkan pasien untuk duduk selama 3-5 menit sebelum

dilakukan pengukuran TD. Sebaiknya sebelum dilakukan pemeriksaan pastikan kandung kemih kosong dan hindari konsumsi kopi, alkohol dan rokok, karena semua hal tersebut akan meningkatkan TD dari nilai sebenarnya.

Melakukan pengukuran TD sebanyak 2 kali pada posisi duduk, beri jeda

1-2 menit, serta pengukuran tambahan dapat dilakukan jika pengukuran kedua memiliki hasil yang sangat berbeda. Dapat dipertimbangkan pula rerata TD jika dianggap lebih tepat.

Pengukuran TD secara berulang dapat dilakukan pada pasien dengan

aritmia untuk meningkatkan akurasi.

Menggunakan manset standar, atau manset yang lebih besar atau kecil

sesuai dengan ukuran lengan.

Pada metode auskultasi, gunakan (hilangnya) suara Korotkoff fase I dan

V untuk mengidentifikasi TD sistolik dan diastolik.

Pada kunjungan pertama: mengukur TD pada kedua lengan untuk

mendeteksi adanya kemungkinan perbedaan. Pada pengukuran selanjutnya menggunakan sisi lengan dengan pengukuran tertinggi sebagai referensi.

Pada kunjungan pertama: pada subjek lansia, pasien diabetes, dan

kondisi lain dengan kemungkinan sering atau curiga hipotensi ortotastik dilakukan pula pengukuran TD 1-3 menit setelah posisi berdiri

Sebaiknya dilakukan pengukuran frekuensi nadi menggunakan palpasi

nadi (minimal 30 detik) setelah pengukuran TD. ( lihat juga panduan praktis pengukuran tekanan darah).

13

1.5.1 Seberapa Besar Manfaat dan Menilai Pengukuran Tekanan Darah di Luar Klinik ?

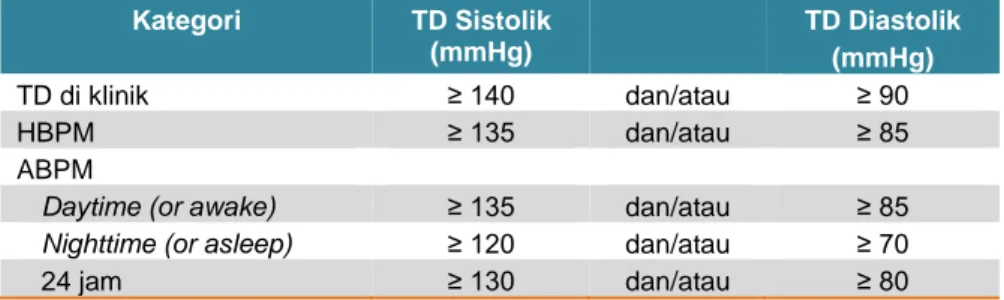

Keuntungan pengukuran TD di luar Klinik adalah pengukuran TD bebas dari pengaruh lingkungan medik, sehingga lebih mencerminkan nilai TD. Pengukuran tekanan darah di luar Klinik biasanya dinilai dengan Ambulatory Blood Pressure Monitoring (ABPM) atau Home blood Pressure Monitoring (HBPM). ABPM dan HBPM merupakan data tambahan terhadap status TD seseorang dan risiko kardiovaskular. Cut-off value definisi hipertensi tekanan darah di Klinik dan di luar Klinik dapat dilihat pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4 Definisi Hipertensi

Kategori TD Sistolik (mmHg) TD Diastolik (mmHg) TD di klinik ≥ 140 dan/atau ≥ 90 HBPM ≥ 135 dan/atau ≥ 85 ABPM

Daytime (or awake) ≥ 135 dan/atau ≥ 85

Nighttime (or asleep) ≥ 120 dan/atau ≥ 70

24 jam ≥ 130 dan/atau ≥ 80 Sumber: European Society of Hypertension-European Society of Cardiology (ESH-ESC) 2013

1.5.2 Bagaimana Menilai Pengukuran Tekanan Darah di Rumah ? Untuk tujuan diagnosis, TD dianjurkan diukur setiap hari minimal 3-4 hari dan lebih diutamakan dalam 7 hari berturut-turut pada pagi dan malam hari. TD diukur pada ruangan yang tenang, posisi duduk dengan punggung dan lengan disandarkan, setelah 5 menit istirahat dan dengan 2 kali pengukuran pada setiap saat pengukuran yang terpisah 1-2 menit. Hasilnya dicatat di logbook standard segera setelah pengukuran. TD di rumah adalah rerata dari pengukuran ini dengan tidak menyertakan pengukuran pada hari pertama.

1.5.3 Apa Indikasi Klinis Pengukuran Tekanan Darah di Luar Klinik? Pengukuran tekanan darah di Klinik masih merupakan standar baku untuk diagnostik dan manajemen hipertensi dan tekanan darah di rumah dipertimbangkan sebagai data tambahan penting pada keadaan tertentu.

14

Tabel 1.5 Indikasi Klinik Pemeriksaan TD di Luar Klinik Indikasi klinik pemeriksaan HBPM dan ABPM

Kecurigaan Hipertensi White-coat

Hipertensi tingkat 1 di klinik

TD tinggi di klinik pada pasien tanpa kerusakan target organ asimtomatik dan total risiko kardiovaskular rendah

Kecurigaan masked hypertension

TD normal tinggi di klinik

TD normal di klinik pada pasien dengan kerusakan target organ dan total risiko kardiovaskular tinggi

Identifikasi efek white-coat pada pasien hipertensi

Variabilitas TD yang besar pada satu kunjungan atau antar kunjungan di klinik

Hipotensi akibat obat, postural, otonom, atau post-prandial Identifikasi hipertensi resisten sesungguhnya atau semu 1.5.4 Apakah Diagnosis Hipertensi Dapat Didiagnosis Pada

Kunjungan Pertama ?

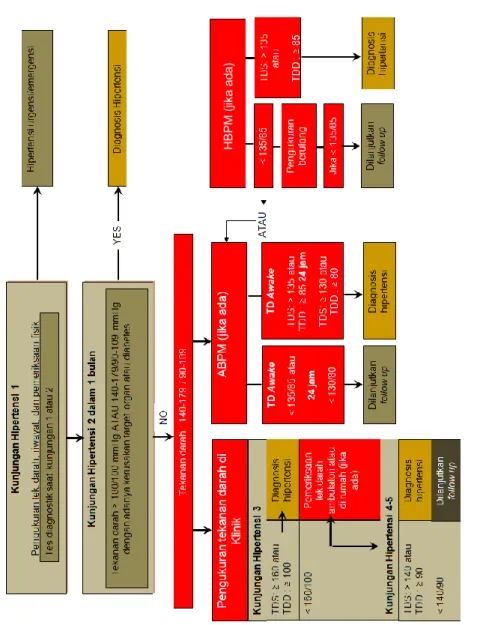

Hipertensi dapat didiagnosis pada kunjungan pertama pada hipertensi emergensi dan hipertensi urgensi. Namun pada kunjungan kedua diagnosis ditegakkan bila: Tekanan darah terus menerus > 180/110 mmHg atau tekanan darah terus menerus > 140/90 mmHg menunjukkan adanya diabetes, penyakit ginjal kronik atau kerusakan organ. Pada kunjungan ketiga diagnosis hipertensi dapat ditegakkan bila: TD terus menerus >160/100 mmHg. Pada kunjungan keempat diagnosis hipertensi dapat ditegakkan bila: TD terus menerus > 140/80 mmHg. Diagnosis hipertensi juga dapat ditegakkan melalui pengukuran sendiri/rumah: menduplikasi pembacaan di rumah pada pagi hari dan malam hari dalam 1 minggu (dieksklusi hari pertama) > 135/85 mmHg serta melalui ABPM: rerata tekanan bangun tidur > 135/85 mmHg atau rerata 24 jam > 130/80 mmHg. (Lihat Gambar 1.1)

15 Ga m bar 1 .1 A lgori tm a pende k a ta n di a gnos is H iper te nsi S u m b e r: C a n a d ian H y p e rt e n s ion E d u c a tion P ro g ra m (C H E P ) R e c o m e n d a tion s 2015 H B P M ( jik a a d a )

16

1.6 Apa Saja Anamnesis yang Penting Pada Penderita Hipertensi ?

Anamnesis ditujukan untuk memastikan dan membuktikan diagnosis hipertensi, mencari tanda-tanda kerusakan target organ simtomatik, menyaring risiko kardiovaskular global, skrining terhadap kemungkinan hipertensi sekunder, dan riwayat pengobatan hipertensi. (Tabel 1.6)

Tabel 1.6 Riwayat Medik Personal dan Keluarga 1. Durasi dan Nilai TD Sebelumnya, termasuk pengukuran di rumah 2. Riwayat dan Gejala Kerusakan Organ dan Penyakit Kardiovaskular

Otak dan mata: sakit kepala, vertigo, gangguan penglihatan, TIA, penurunan sensorik dan motorik, stroke, revaskularisasi carotis

Jantung: nyeri dada, nafas pendek, kaki bengkak, infark miokard,

revaskularisasi, pingsan, riwayat palpitasi, aritmia, khususnya fibrilasi atrial

Ginjal: kaki bengkak, buang air kecil berbusa (proteinuria), buang air kecil darah (hematuria) dan buang air kecil sedikit

Arteri perifer: ekstremitas dingin, klaudikasio intermiten, revaskularisasi perifer

Riwayat mendengkur/penyakit paru kronis/sleep apnea

Gangguan kognitif

3. Faktor Risiko

Riwayat keluarga dan pribadi dengani hipertensi dan penyakit kardiovaskular

Riwayat keluarga dan pribadi dengan dislipidemia

Riwayat keluarga dan pribadi dengan Diabetes Melitus (pengobatan, kadar glukosa darah, poliuria)

Kebiasaan merokok

Pola makan

Perubahan berat badan terbaru; obesitas

Intensitas latihan fisik

Mendengkur; sleep apnea (informasi juga dari pasangan)

Berat badan lahir rendah

4. Hipertensi Sekunder

Riwayat keluarga Penyakit Ginjal Kronik (Penyakit ginjal polikistik)

Riwayat penyakit ginjal, infeksi saluran kencing, hematuria, penyalahgunaan analgesik (penyakit ginjal parenkim)

17

Asupan obat/zat, seperti kontrasepsi oral, obat tetes hidung vasokonstriktif, kokain, amfetamin, glukokortikosteroid dan mineralokortikosteroid, obat antiinflamasi nonsteroid, erythropoietin, cyclosporine.

Kejadian berulang dari berkeringat/sweating, sakit kepala, kecemasan, palpitasi (feokromositoma).

Terjadinya kelemahan otot (hiperaldosteronism)

Gejala sugestif penyakit tiroid

5. Manajemen Hipertensi

Pengobatan antihipertensi terbaru

Pengobatan antihipertensi sebelumnya

Bukti kepatuhan atau ketidakpatuhan terhadap terapi/pengobatan

Keberhasilan atau efek samping dari obat

1.7 Apa Saja Pemeriksaan Fisik yang Penting Pada Penderita

Hipertensi?

Pemeriksaan fisik ditujukan untuk memastikan dan membuktikan diagnosis hipertensi, memastikan tekanan darah saat ini, menyaring risiko kardiovaskular global, mencari tanda-tanda kerusakan target organ simtomatik dan skrining terhadap kemungkinan hipertensi sekunder. Diagnostik hipertensi disarankan berdasarkan atas setidaknya dua kali pengukuran tekanan darah di klinik. Rincian pemeriksaan fisik dapat dilihat pada tabel 1.7.

1.8 Seberapa Besar Peranan ABPM ?

Pemantauan tekanan darah ambulatoris (ABPM; Ambulatory Blood Pressure Monitoring) dapat berguna dalam dokumentasi “white coat hypertension” dan memverifikasi gejala hipotensi pada pasien-pasien yang mendapat terapi anti hipertensi. Sebuah studi menemukan bahwa monitoring tekanan darah ambulatoris merupakan prediktor yang lebih baik untuk risiko kardiovaskular bila dibandingkan pengukuran tekanan darah secara konvensional pada populasi lanjut usia dengan HST.

1.9 Apa Saja Komplikasi Hipertensi ?

Bila hipertensi tidak terkontrol atau tidak diobati, dapat menimbulkan keadaan-keadaan yang menyebabkan kematian dan kecacatan seperti:

18

Strok

Penyakit ginjal

Retinopati (kerusakan retina)

Penyakit pembuluh darah tepi

Impotensi

Tabel 1.7 Pemeriksaan Fisik Untuk Hipertensi Sekunder, Kerusakan Organ Target, dan Obesitas

Tanda-tanda yang Menunjukkan Hipertensi Sekunder

Cushing syndrome

Stigmata kulit dari neurofibromatosis (feokromositoma)

Palpasi ginjal membesar (ginjal polisistik)

Auskultasi murmur perut (hipertensi renovaskular)

Auskultasi prekordial atau murmur dada (koarkasio; penyakit aorta; penyakit arteri ekstremitas atas)

Berkurangnya dan tertundanya denyut femoral dan mengurangi TD femoral dibandingkan dengan TD lengan simultan (koarkasio aorta; penyakit aorta; penyakit arteri ekstremitas bawah)

Perbedaan TD lengan kiri – kanan ( koarkasio aorta; stenosis arteri subklavia)

Tanda-tanda Kerusakan Organ

Otak: kerusakan motorik dan sensorik

Retina: ketidaknormalan funduskopi

Jantung: denyut jantung, detak/sound jantung ketiga atau keempat, murmur jantung, aritmia, lokasi impuls apikal, ronkhi halus, edema perifer

Arteri perifer: ketiadaan, pengurangan, atau asimetri nadi, ekstremitas dingin, lesi kulit iskemik

Arteri karotid: murmur sistolik

Bukti Obesitas

Berat dan tinggi badan

19

Bab

2

Pengelolaan Hipertensi

2.1 Seberapa Jauh Peranan Gaya Hidup Terhadap Hipertensi ? Dari segi epidemiologi, hipertensi sangat terkait dengan gaya hidup (life style) antara lain: pola makan, aktifitas fisik dan kegiatan sehari-hari. Berbagai penelitian telah membuktikan: olahraga, penurunan berat badan, pengurangan asupan garam dan pengendalian stres dapat menurunkan tekanan darah. Sehingga dalam pengelelolaan hipertensi langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengubah gaya hidup yang sehat.

2.2 Bagaimana Strategi Untuk Mencegah Hipertensi (Pencegahan Primer) ?

Pencegahan primer ditujukan kepada individu yang belum terkena hipertensi tetapi mempunyai faktor risiko hipertensi atau berpotensi terkena hipertensi.

Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk pencegahan menyangkut pengubahan gaya hidup, yaitu:

1. Penurunan berat badan dengan target mempertahankan berat badan

pada kisaran indeks massa tubuh 18,5-22,9 kg/m2

2. Mengadopsi program diet sesuai dengan Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH), yaitu banyak mengkonsumsi buah-buahan, sayuran, serta produk mengandung susu yang rendah lemak dengan kandungan lemak tersaturasi dan lemak total rendah.

3. Mengurangi asupan garam sehari-hari menjadi tidak lebih dari 6 g Natrium Klorida atau satu sendok teh garam dapur

4. Meningkatkan aktivitas fisik aerobik secara teratur seperti jalan cepat secara kontinyu selama minimal 30 menit, dengan frekuensi 4-6 kali / minggu.

20

Tabel 2.1 Modifikasi Gaya Hidup dalam Penanganan Hipertensi*†

Modifikasi Rekomendasi Perkiraan Penurunan TDS (Skala) Menurunkan Berat Badan

Memelihara Berat Badan Normal (Indeks Massa Tubuh 18.5–24.9 kg/m2). 5-20 mmHg/10 kg penurunan Berat Badan Melakukan pola diet berdasarkan DASH

Mengkonsumsi makanan yang kaya dengan buah-buahan, sayuran, produk makanan yang rendah lemak, dengan kadar lemak total dan saturasi yang rendah.

8-14 mmHg

Diet Rendah Natrium

Menurunkan asupan Garam sebesar tidak lebih dari 100 mmol per-hari (2.4 gr Natrium atau 6 gr garam).

2-8 mmHg

Olahraga Melakukan Kegiatan Aerobik fisik secara teratur, seperti jalan cepat (paling tidak 30 menit per-hari, setiap hari dalam seminggu).

4-9 mmHg

Membatasi Penggunaan Alkohol

Membatasi konsumsi alkohol tidak lebih dari 2 gelas ( 1 oz atau 30 ml ethanol; misalnya 24 oz bir, 10 oz anggur, atau 3 0z 80 whiski) per-hari pada sebagian besar laki-laki dan tidak lebih dari 1 gelas per-hari pada wanita dan laki-laki yang lebih kurus.

2-4 mmHg

* DASH, Pendekatan Diet Untuk Menghentikan Hipertensi

† Untuk semua penurunan risiko kardiovaskuler, berhenti merokok

Pilihan modifikasi gaya hidup yang dapat mencegah dan mengontrol hipertensi :

1. Stop merokok 2. Gaya hidup aktif

3. Memelihara berat badan ideal 4. Makan gizi seimbang

5. Menurunkan asupan garam

21

2.3 Apa Saja Pemeriksaan Penunjang Pada Penderita Hipertensi ? Pemeriksaan laboratorium ditujukan untuk membuktikan adanya faktor risiko tambahan, mencari kemungkinan hipertensi sekunder, dan ada/tidaknya kerusakan organ target. (Tabel 2.2)

Tabel 2.2 Pemeriksaan Laboratorium

Tes Rutin

Hemoglobin dan/atau hematokrit

Glukosa puasa

Kolesterol total, kolesterol LDL, kolesterol HDL

Trigliserida

Kalium dan Natrium

Asam urat

Kreatinin (dengan estimasi GFR)

Analisis urin: pemeriksaan mikroskopik, protein urin dengan tes

dipstick, uji untuk mikroalbuminuria

EKG

Uji tambahan, berdasarkan riwayat, pemeriksaan fisik, dan temuan hasil laboratorium rutin

HBA1C (jika glukosa plasma puasa > 102 mg/dL atau diagnosis

Diabetes sebelumnya)

Proteinuria kuantitatif (jika uji Dipstick menunjukkan hasil positif);

konsentrasi urin kalium dan natrium dan perbandingannya

Pengamatan TD di rumah atau 24 jam rawat inap

EKG

Pengamatan holter pada kasus aritmia

Ultrasound karotis

Ultrasound arteri periferal/perut

Pulse wave velocity

Indeks ankle-brachial

Funduskopi

Penilaian lanjut (ranah dokter spesialis)

Penilaian lebih lanjut pada kerusakan otak, jantung, ginjal, dan

vaskular; wajib dalam hipertensi resisten dan rumit

Penilaian hipertensi sekunder berdasarkan riwayat, pemeriksaan

22

2.4 Seberapa Besar Manfaat MODIFIKASI DIET Pada Penderita Hipertensi ?

Modifikasi diet telah dibuktikan dapat menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi. Prinsip diet pada penderita hipertensi adalah pola asupan makanan yang sesuai dengan gizi seimbang, pembatasan asupan natrium, serta cukup asupan kalium, kalsium, dan magnesium.

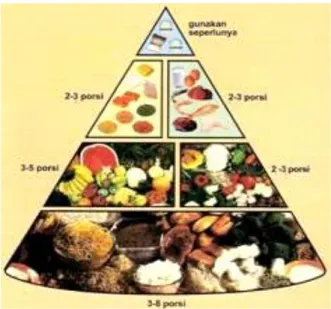

Pola Asupan Makanan Gizi Seimbang Pada Penderita Hipertensi ? Pola asupan makanan sehari-hari bagi pasien hipertensi dianjurkan sesuai dengan Pedoman Umum Gizi Seimbang yaitu mengonsumsi beragam jenis bahan makanan, meliputi sumber karbohidrat 3–8 porsi per hari, sayuran 2– 3 porsi per hari, buah-buahan 3–5 porsi per hari, dan protein nabati dan hewani, masing-masing 2–3 porsi per hari serta sedikit garam dan gula, dapat dilihat pada gambar 2.1

Gambar 2.1 Kerucut Pedoman Umum Gizi Seimbang

Sumber : Panduan 13. Pesan Dasar Gizi Seimbang. Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 1995

23 Keterangan:

• Satu porsi bahan makanan sumber karbohidrat contohnya adalah ¾ gelas nasi, yang mengandung 175 kilokalori, 4 gram protein, dan 40 gram karbohidrat

• Satu porsi sayuran contohnya 1 gelas daun singkong setelah dimasak dan air masakannya ditiriskan, yang mengandung 50 kilokalori, 3 gram protein, dan 10 gram karbohidrat

• Satu porsi buah contohnya 1 buah ukuran sedang pisang ambon atau 1 potong sedang pepaya, yang mengandung 40 kilokalori dan 10 gram karbohidrat

• Satu porsi bahan makanan protein hewani contohnya 1 potong sedang daging ayam atau 1 butir besar telur ayam negeri atau 1 potong sedang daging sapi, yang mengandung 95 kilokalori, 10 gram protein dan 6 gram lemak

• Satu porsi protein nabati contohnya 1 potong besar tahu atau 2 potong sedang tempe, yang mengandung 80 kilokalori, 6 gram protein, 3 gram lemak, dan 8 gram karbohidrat

• Satu gelas susu sapi (murni) mengandung 130 kilokalori, 7 gram protein, 7 gram lemak, dan 9 gram karbohidrat.

Pola asupan makanan tersebut juga sesuai dengan Dietary Approaches To Stop Hypertension (DASH) eating plan yang dapat menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik, masing-masing 6 mm Hg dan 3 mm Hg. Asupan makanan yang sesuai dengan diet DASH merupakan asupan makanan yang kaya buah-buahan, dan sayuran.

24

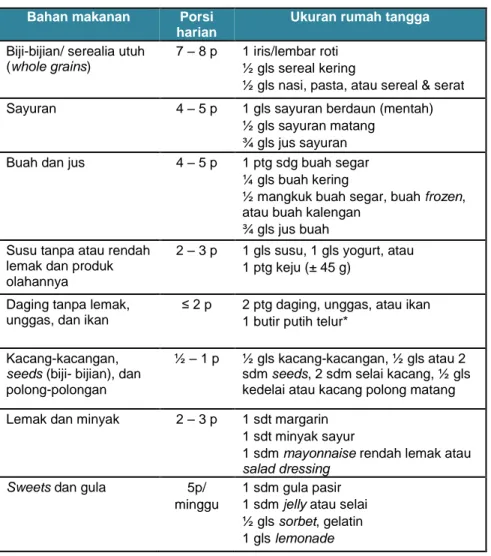

Tabel 2.3 Diet Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) Bahan makanan Porsi

harian

Ukuran rumah tangga

Biji-bijian/ serealia utuh (whole grains)

7 – 8 p 1 iris/lembar roti ½ gls sereal kering

½ gls nasi, pasta, atau sereal & serat Sayuran 4 – 5 p 1 gls sayuran berdaun (mentah)

½ gls sayuran matang ¾ gls jus sayuran Buah dan jus 4 – 5 p 1 ptg sdg buah segar

¼ gls buah kering

½ mangkuk buah segar, buah frozen, atau buah kalengan

¾ gls jus buah Susu tanpa atau rendah

lemak dan produk olahannya

2 – 3 p 1 gls susu, 1 gls yogurt, atau 1 ptg keju (± 45 g)

Daging tanpa lemak, unggas, dan ikan

≤ 2 p 2 ptg daging, unggas, atau ikan 1 butir putih telur*

Kacang-kacangan,

seeds (biji- bijian), dan

polong-polongan

½ – 1 p ½ gls kacang-kacangan, ½ gls atau 2 sdm seeds, 2 sdm selai kacang, ½ gls kedelai atau kacang polong matang Lemak dan minyak 2 – 3 p 1 sdt margarin

1 sdt minyak sayur

1 sdm mayonnaise rendah lemak atau

salad dressing

Sweets dan gula 5p/

minggu

1 sdm gula pasir 1 sdm jelly atau selai ½ gls sorbet, gelatin 1 gls lemonade

Keterangan :

p = penukar, gls = gelas, ptg = potong, sdg = sedang, sdm = sendok makan, sdt = sendok teh

*Oleh karena telur mengandung tinggi kolesterol, batasi asupan kuning telur tidak lebih dari 4 butir per minggu

25

2.5 Seberapa Besar Manfaat Pembatasan Asupan Natrium Terhadap Hipertensi ?

Beberapa penelitian yang telah dilakukan menunjukkan asupan tinggi natrium meningkatkan angka kejadian hipertensi, stroke, dan kematian akibat penyakit kardiovaskular. Menurunkan asupan Natrium pada penderita hipertensi hingga menjadi 75 mmol/hari (1,8 g/hari), dapat menurunkan tekanan darah sistolik 4–5 mm Hg. Anjuran asupan Natrium untuk pencegahan hipertensi dan pada prahipertensi adalah kurang dari 100 mmoL/hari atau 2,4 g/hari yang setara dengan 6 g garam dapur (natrium klorida) atau satu sendok teh. Bagi pasien dengan hipertensi, asupan natrium dibatasi menjadi 1,5 g/hari atau kurang lebih 3,5–4 g garam/hari. Walaupun tidak semua pasien hipertensi sensitif terhadap natrium, namun pembatasan asupan natrium merupakan hal penting dalam menurunkan TD. Dari Mana Saja Sumber Asupan Natrium ?

Dalam makanan sehari-hari, asupan natrium dapat diperoleh dari berbagai sumber, meliputi garam natrium yang ditambahkan pada produk olahan seperti produk industri, berbagai bahan makanan sehari-hari, dan natrium yang berasal dari penambahan garam pada waktu memasak atau penambahan individual pada saat makan. Oleh karena itu untuk dapat memenuhi pembatasan asupan natrium perlu diketahui bahan makanan yang mempunyai kandungan tinggi natrium yang merupakan bahan makanan yang harus dihindari. Umumnya bahan makanan jenis ini adalah bahan makanan yang diasinkan, diasap, makanan kalengan, dan highly-processed.

Bahan makanan yang harus dihindari:

Makanan yang diolah dengan menggunakan garam dapur dan atau

baking powder dan soda seperti: roti, biskuit, kue-kue asin, keripik asin, dan makanan kering yang asin

Makanan yang diolah dengan garam dapur/diawet seperti: daging asap,

ham, bacon, dendeng, sosis, abon, ikan asin, ebi, udang kering, terasi, telur asin, telur pindang, acar, asinan, dan taoco

Makanan yang diawet dalam kaleng seperti: ikan sardin, corned-beef

(kornet), sosis, sayuran, dan buah-buahan dalam kaleng

Bumbu-bumbu seperti kecap, maggi, bumbu penyedap, saus tomat,

sambal botol, monosodium glutamate (MSG)

Minuman bergas seperti soft drink (minuman ringan)

26

2.6 Seberapa Besar Manfaat Latihan Fisik Terhadap Hipertensi ? Latihan fisik adalah suatu bentuk aktivitas fisik yang terencana, terstruktur dan terprogram dengan melibatkan gerakan tubuh berulangulang serta ditujukan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Latihan fisik yang dianjurkan adalah latihan fisik aerobik dan latihan kekuatan otot. Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa hidup aktif, yaitu meningkatkan latihan fisik sedang selama minimal 30 menit setiap hari dapat menurunkan risiko terjadinya hipertensi (30-50%).

Tekanan darah sistolik turun 5-7 mmHg pada pasien hipertensi ringan yang melakukan aktivitas fisik tingkat sedang secara teratur. Penurunan tekanan darah dapat bertahan selama 22 jam setelah melakukan aktivitas fisik tingkat sedang.

2.7 Apakah Prinsip Latihan Fisik Pada Penderita Hipertensi ?

Setiap latihan fisik selalu dimulai dengan pemanasan (10-15 menit), dilanjutkan dengan latihan inti dan diakhiri dengan pendinginan. Pada hipertensi dianjurkan untuk melakukan pendinginan lebih lama agar tekanan darah tidak turun mendadak pasca latihan fisik.

Intensitas latihan fisik yang dianjurkan adalah intensitas sedang. Ada berbagai cara untuk menentukan intensitas latihan, antara lain:

1. Menghitung denyut nadi latihan per menit

Intensitas sedang adalah (60-80)% denyut nadi maksimal (DNM) DNM adalah : ( 220 - usia )

Contoh:

Usia 70 tahun, perhitungan DNM adalah 220 - 70 = 150 x/menit 60% x 150 = 90 x/menit

80% x 150 = 120 x/menit

Kisaran Nadi Latihan adalah (90 – 120) x/menit 2. Tes Bicara/Talk Test

Cara melakukan Tes Bicara adalah :

Ketika sedang melakukan latihan fisik (seperti jalan kaki) cobalah untuk berbicara. Bila masih dapat menyebutkan satu kalimat yang terdiri 15-20 kata, atau masih dapat mengobrol dengan santai tanpa terengah-engah maka intensitas latihan terlalu ringan. Bila sudah terengah-engah ketika berbicara maka intensitas latihan terlalu berat.

27

2.8 Apa Saja yang Harus Diperhatikan Saat Latihan Fisik dan

Kontraindikasi Pada Penderita Hipertensi ? Perhatian saat melakukan latihan fisik:

a. Cukup istirahat 6-7 jam

b. Menggunakan pakaian olahrga yang agak longgar dan menyerap keringat

c. Menggunakan sepatu olahraga yang sesuai dengan latihan yang dipilih d. Membawa obat-obatan yang biasa diminum

Kontra indikasi latihan fisik:

a. Tekanan darah tinggi: sistol >160 mmHg, diastol >100 mmHg b. Kardiomiopati

c. Kelainan katup jantung

d. DM dengan kadar gula darah sewaktu > 250 mg/dl e. Rasa lelah yang berlebihan

f. Nyeri perut dan nyeri punggung

g. Gangguan pada tungkai seperti inflamasi pada penyakit Gout, Artritis dan rematoid artritis.

h. Berdebar-debar (nadi istirahat >100x/menit)

i. Sesak napas

j. Demam

TERAPI FARMAKOLOGI HIPERTENSI

2.9 Apa Saja Jenis Obat Antihipertensi ?

Obat-obat antihipertensi utama berasal dari golongan: Diuretik;

ACE inhibitors (ACEI);

Antagonis Kalsium;

Angiotensin receptor blocker (ARB) dan

Beta blocker (BB)

Semua golongan obat antihipertensi tersebut direkomendasikan sebagai pengobatan awal hipertensi. Tabel 2.5 menunjukkan obat-obat yang dapat digunakan/direkomendasikan berdasarkan kondisi penyakit tertentu. Tabel 2.6 menunjukkan kondisi yang tepat dalam mengkombinasikan perubahan gaya hidup dengan pemberian obat antihipertensi.

28

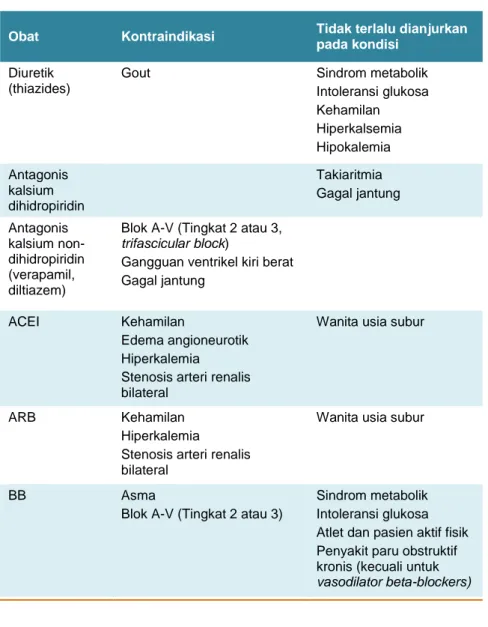

Tabel 2.4 Kontraindikasi Pada Penggunaan Obat Antihipertensi

Obat Kontraindikasi Tidak terlalu dianjurkan

pada kondisi

Diuretik (thiazides)

Gout Sindrom metabolik Intoleransi glukosa Kehamilan Hiperkalsemia Hipokalemia Antagonis kalsium dihidropiridin Takiaritmia Gagal jantung Antagonis kalsium non-dihidropiridin (verapamil, diltiazem)

Blok A-V (Tingkat 2 atau 3,

trifascicular block)

Gangguan ventrikel kiri berat Gagal jantung

ACEI Kehamilan

Edema angioneurotik Hiperkalemia

Stenosis arteri renalis bilateral

Wanita usia subur

ARB Kehamilan Hiperkalemia

Stenosis arteri renalis bilateral

Wanita usia subur

BB Asma

Blok A-V (Tingkat 2 atau 3)

Sindrom metabolik Intoleransi glukosa Atlet dan pasien aktif fisik Penyakit paru obstruktif kronis (kecuali untuk

29

Tabel 2.5 Obat-Obat yang Direkomendasikan Pada Kondisi Penyakit Tertentu

Kondisi Obat

Kerusakan organ asimptomatik

Hipertrofi ventrikular kiri ACEI, Antagonis kalsium, ARB

Aterosklerosis asimptomatik Antagonis kalsium, ACEI

Mikroalbuminuria ACEI, ARB

Gangguan ginjal ACEI, ARB

Kejadian kardiovaskular klinis

Riwayat strok Setiap zat efektif menurunkan

TD

Riwayat infark miokard BB, ACEI, ARB

Angina pektoris BB, Antagonis kalsium

Gagal jantung Diuretik, BB, ACEI, ARB,

Antagonis Mineralokortikoid

Aneurisma aorta BB

Fibrilasi atrial, pencegahan Pertimbangkan ARB, ACEI, BB

atau antagonis mineralokortikoid Fibrilasi atrial, pengendalian

denyut ventrikel

BB, antagonis kalsium non-dihidropiridin

Penyakit Ginjal Kronik/proteinuria ACEI, ARB

Penyakit arteri perifer ACEI, Antagonis kalsium

Lainnya

Hipertensi sistolik terisolasi (usia lanjut)

Diuretik, Antagonis kalsium

Sindrom metabolik ACEI, ARB, Antagonis kalsium

Diabetes melitus ACEI, ARB

Kehamilan Methyldopa, BB, Antagonis

kalsium

Kulit hitam Diuretik, Antagonis kalsium

ACE = angiotensin-converting enzyme; ARB = angiotensin reseptor blocker; BB = beta-blocker

30

2.10 Inisiasi Pengobatan Hipertensi Dengan Pengubahan Gaya Hidup dan Obat Antihipertensi ?

Prinsip tatalaksana selalu mengutamakan pengubahan gaya hidup dan pemberian obat sesuai dengan derajat hipertensinya dan adanya faktor risiko lainnya (tabel 2.6).

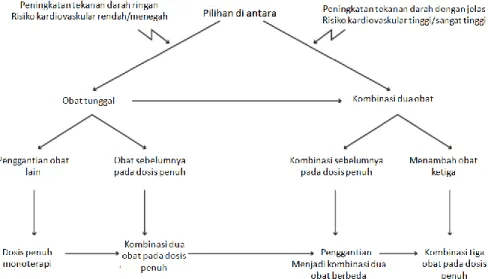

2.11 Kapan Kita Melakukan Terapi Kombinasi Antihipertensi ? Panduan pengobatan hipertensi menyatakan bahwa pengobatan hipertensi dapat diberikan secara monoterapi maupun terapi kombinasi (Gambar 2.2.). Keuntungan pemberian terapi kombinasi adalah pencapaian penurunan target TD lebih besar, demikian pula dengan kepatuhan pasien akan menjadi lebih baik.

Gambar 2.2 Monoterapi vs Terapi Kombinasi sebagai Strategi untuk Mencapai Tekanan Darah Target

31

Tabel 2.6 Faktor Risiko dan Pemberian Obat Berdasarkan Derajat Hipertensi

Faktor risiko lain, kerusakan organ asimptomatik atau penyakit Tekanan Darah (mmHg) TDS tinggi normal (130-139) atau TDD tinggi normal (85-89) Hipertensi Tingkat 1 TDS (140-159) atau TDD (90-99) Hipertensi Tingkat 2 TDS (160-179) atau TDD (100-109) Hipertensi Tingkat 3 TDS > 180 atau TDD >110

Tidak ada faktor

risiko lain Tidak ada intervensi TD

Perubahan gaya hidup untuk beberapa bulan Kemudian konsumsi obat dengan target TD <140/90 Perubahan gaya hidup untuk beberapa minggu Kemudian konsumsi obat dengan target TD <140/90 Perubahan gaya hidup Segera konsumsi obat dengan target TD <140/90 1-2 faktor risiko Perubahan gaya hidup Tidak ada intervensi TD Perubahan gaya hidup untuk beberapa minggu Kemudian konsumsi obat dengan target TD <140/90 Perubahan gaya hidup untuk beberapa minggu Kemudian konsumsi obat dengan target TD <140/90 Perubahan gaya hidup Segera konsumsi obat dengan target TD <140/90 ≥ 3 faktor risiko Perubahan gaya hidup Tidak ada intervensi TD Perubahan gaya hidup untuk beberapa minggu Kemudian konsumsi obat dengan target TD <140/90 Perubahan gaya hidup Konsumsi obat dengan target TD <140/90 Perubahan gaya hidup Segera konsumsi obat dengan target TD <140/90 Kerusakan organ, penyakit ginjal kronis tingkat 3, atau diabetes Perubahan gaya hidup Tidak ada intervensi TD Perubahan gaya hidup Konsumsi obat dengan target TD <140/90 Perubahan gaya hidup Konsumsi obat dengan target TD <140/90 Perubahan gaya hidup Segera konsumsi obat dengan target TD <140/90 Penyakit kardiovaskular simptomatik, penyakit ginjal kronis tingkat ≥ 4, atau diabetes disertai kerusakan organ/ faktor risiko lain Perubahan gaya hidup Tidak ada intervensi TD Perubahan gaya hidup Konsumsi obat dengan target TD <140/90 Perubahan gaya hidup Konsumsi obat dengan target TD <140/90 Perubahan gaya hidup Segera konsumsi obat dengan target TD <140/90

32

2.12 Apa Saja yang Penting Diperhatikan Saat Kunjungan Berikut/

Follow Up Pasien Hipertensi yang Belum Mencapai Target ?

Kunjungan ulang pasien yang belum mencapai target TD bertujuan untuk meningkatkan intensitas gaya hidup dan konsumsi obat, serta memantau respons terhadap pengobatan yang diberikan dan kepatuhan pasien dalam mengonsumsi obat dengan tujuan akhir menurunkan risiko kardiovaskular, serta menurunkan TD sesuai target.

Target TDS lebih sulit dicapai. Selain itu, mengontrol TDS merupakan

hal penting, tetapi tidak lebih penting dibandingkan mengontrol TDD.

Biasanya diberikan dua atau lebih obat-obatan dan pengubahan gaya

hidup

Follow up tekanan darah di atas target dilakukan ketika seseorang dengan TD di atas target direkomendasikan untuk melakukan pemeriksaan kembali, setidaknya pada bulan berikutnya setelah didiagnosis hipertensi.

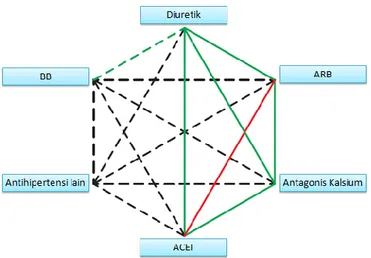

Bagaimana Prinsip Melakukan Terapi Kombinasi Antihipertensi ? Berbagai kombinasi yang mungkin dalam pengobatan hipertensi dapat dilihat pada gambar 2.3 dan tabel 2.7

Gambar 2.3 Kemungkinan Kombinasi Pengobatan Antihipertensi

Sumber: European Society of Hypertension-European Society of Cardiology (ESH-ESC) 2013

33

Keterangan: Garis hijau lurus: kombinasi yang dianjurkan; Garis hijau putus-putus: kombinasi yang bermanfaat (dengan beberapa keterbatasan); garis hitam putus-putus: kombinasi yang mungkin, tetapi kurang uji klinis; garis merah lurus: kombinasi yang tidak direkomendasikan. Meskipun verapamil

dan diltiazem terkadang digunakan dengan beta-blocker untuk

meningkatkan pengendalian rerata ventrikular pada fibrilasi atrial permanen, hanya antagonis kalsium dihidropiridin yang dianjurkan berkombinasi dengan beta-blocker.

Panduan ESH-ESC (European Society of Hypertension-European Society of Cardiology) tahun 2013 menganjurkan kombinasi terapi dalam satu tablet (fixed dose combination) (Tabel 2.7). Dengan kombinasi seperti ini, dapat mengurangi jumlah obat yang dikonsumsi sekaligus meningkatkan angka kepatuhan sehingga TD dapat dikontrol lebih baik ( namun perlu juga dipertimbangkan harga obat)

Tabel 2.7 Strategi Pengobatan dan Pemilihan Obat Strategi Pengobatan dan Pemilihan Obat

Diuretik (thiazides, chlortalidone, dan indapamide), BB, Antagonis kalsium, ACEI, dan ARB, semuanya merupakan obat yang cocok dan direkomendasikan untuk permulaan/inisiasi dan pemeliharaan dari pengobatan antihipertensi, baik monoterapi atau dalam kombinasi dengan yang lainnya

Beberapa agen dapat dipertimbangkan sebagai pilihan terbaik dalam kondisi khusus karena sudah diuji coba pada kondisi tersebut atau karena memiliki efek terbaik dalam jenis tertentu dari kerusakan organ.

Permulaan/inisiasi dari pengobatan antihipertensi dengan kombinasi dua obat mungkin dapat dipertimbangkan pada pasien dengan tekanan darah tinggi yang jelas atau pada risiko tinggi kardiovaskular

Kombinasi dua antagonis RAS (renin-angiotensin system) tidak direkomendasikan

Kombinasi obat lainnya dapat dipertimbangkan dan kemungkinan bermanfaat dalam penurunan tekanan darah. Bagaimanapun, kombinasi tersebut telah berhasil diuji cobakan, sehingga dapat diterima.

Kombinasi dari dua obat antihipertensi pada dosis penuh dalam satu tablet direkomendasikan dan disukai, karena dapat mengurangi jumlah pil harian yang dikonsumsi serta meningkatkan kepatuhan, yang mana sangat sedikit pada pasien hipertensi.

34

Bab

Pengelolaan Hipertensi pada

Kondisi Khusus

3

3.1. Apa yang Disebut Dengan Hipertensi White Coat?

Merupakan isolated office hypertension atau out of office normal blood pressure. Prevalensi Hipertensi White Coat (HWC) adalah 13%, beberapa survei menunjukkan peningkatan prevalensi sampai 32% pada subjek-subjek dengan hipertensi. Faktor-faktor yang berhubungan dengan peningkatan prevalensi HWC adalah usia, jenis kelamin wanita, dan tidak merokok.

Tanpa faktor-faktor risiko lainnya, intervensi HWC cukup dengan mengubah gaya hidup (life style changes). Pada penderita dengan faktor-faktor risiko lainnya dan adanya kerusakan organ tanpa keluhan, maka risiko kardiovaskular juga akan meningkat, sehingga dapat dimulai dengan pemberian obat antihipertensi.

3.2. Apa yang Disebut Dengan Hipertensi Masked?

Merupakan Isolated Ambulatory Hypertension. Studi-studi populasi menunjukan prevalensinya 13%; seringkali disertai faktor-faktor risiko lainnya. Risiko kardiovaskuler kurang lebih sama dengan risiko kardiovaskuler in-office dan out of office hypertension. Pada penderita dengan Hipertensi Masked, perubahan gaya hidup maupun obat-obatan antihipertensi dapat dipertimbangkan.

3.3 Seberapa Besar Peranan TDD Pada Penderita Hipertensi

Dewasa Muda?

Hasil studi di Swedia yang mencakup 1,2 juta laki-laki dewasa muda (rerata usia 18 tahun) dan di-follow up selama 24 tahun menunjukkan bahwa kematian total dan kematian kardiovaskuler lebih erat hubungannya dengan TDD dibandingkan dengan TDS. Hampir 20% dari total mortality pada laki-laki usia muda ini dapat diterangkan akibat TD diastoliknya (Sundstrom dkk, 2011). Target penurunan TD yang dianjurkan adalah TDD <90 mmHg.

35

3.4. Apa yang Harus Diperhatikan Pada Penderita Diabetes Mellitus

Dengan Hipertensi?

Dianjurkan untuk memonitor TD dengan ABPM selama 24 jam, karena hipertensi masked sering ditemukan pada penderita diabetes. Pengobatan dengan obat antihipertensi pada penderita diabetes dianjurkan diberikan pada pasien TD ≥140/90 mmHg. Semua golongan obat antihipertensi dapat dipakai pada penderita dengan diabetes, tetapi yang sangat dianjurkan adalah obat-obat yang tergolong penghambat RAS, terutama bila ada proteinuria/albuminuria. Pemberian bersamaan dua obat golongan penghambat RAS tidak dianjurkan dan harus dihindari pada penderita diabetes

3.5. Apa yang Harus Diperhatikan Hipertensi Pada Sindrom

Metabolik?

Gangguan metabolik disertai hipertensi akan menambah risiko

kardiovaskular global. Perubahan gaya hidup terutama penurunan berat badan dan olah raga dianjurkan pada semua pasien dengan Sindrom Metabolik. Intervensi ini diharapkan memperbaiki komponen metabolik dari SM dan menghambat onset diabetes, selain memperbaiki TD. Sindrom Metabolik merupakan pre-diabetic state , maka obat-obat penghambat RAS dan CCB merupakan drug of choice, pada penderita hipertensi dengan SM (karena pengaruhnya secara positif terhadap resitensi insulin), Beta blocker dan diuretik digunakan sebagai obat tambahan. Pengobatan dengan obat-obat antihipertensi dimulai pada tensi ≥140/90mmHg, sedangkan target TD yang harus dicapai adalah <140/90.

3.6. Seberapa Besar Hubungan Antara Sleep Apnea Obstruktif

Dengan Hipertensi?

Hubungan antara sleep apnea obstruktif dan hipertensi sudah diketahui dengan baik, khususnya dengan hipertensi nokturnal. Sleep apnea obstruktif bertanggung jawab pada sebagian besar kasus peningkatan tekanan darah di malam hari. Adanya obesitas berhubungan erat dengan sleep apnea obstruktif, sehingga dianjurkan untuk penurunan berat badan dan olahraga. Saat ini terapi positive airway pressure merupakan salah satu terapi untuk mengurangi sleep apnea obstruktif. Dua penelitian prospektif terbaru melaporkan bahwa subjek TD normal dengan sleep apnea obstruktif yang diikuti selama 12 tahun menunjukkan peningkatan signifikan risiko hipertensi.

36

3.7 Apa yang Disebut Dengan Hipertensi Resisten?

Hipertensi resisten didefinisikan sebagai : Kegagalan mencapai target tekanan darah yang optimal ketika pasien sudah mengkonsumsi 3 macam obat dengan dosis optimal yang dapat ditoleransi, termasuk diuretik. Dilaporkan berkisar antara 5%-30%, dengan 10% di antaranya yang termasuk kategori resisten sesungguhnya. Ada 2 jenis hipertensi resisten: 1. Resisten sesungguhnya (True-resistant). Disebabkan oleh (i)

Komorbiditas dan faktor pola hidup seperti diabetes, obesitas, merokok, konsumsi garam dan alkohol berlebihan, yang dapat melawan mekanisme kerja dari obat penurun tekanan darah; (ii) sleep apnea obstruktif; (iii) hipertensi sekunder yang tidak terdeteksi; (iv) kegagalan sistem barorefleks; (v) hipertensi white coat; (vi) resistensi fisiologis akibat kelebihan beban cairan intravaskular.

2. Resisten semu (Apparent/pseudo-resistant). Disebabkan oleh (i) Tidak akuratnya pengukuran, cuff yang terlalu kecil; (ii) Ketidakpatuhan pasien dalam mengkonsumsi obat dan menjalankan perubahan pola hidup; (iii) Kekurangan dokter, yang tidak mengikuti panduan penanganan hipertensi, pemberian obat yang kurang tepat, atau dosis yang belum optimal.

3.8 Bagaimana Menangani Hipertensi Resisten?

Diperlukan pendekatan diagnosis yang cermat dan teliti sebelum menangani hipertensi resisten. Pemantauan tekanan darah 24 jam dengan ABPM akan sangat bermanfaat dan dianjurkan untuk pasien hipertensi resisten, dan pengukuran kadar aktivitas renin di plasma serta kadar aldosteron juga diperlukan untuk mendeteksi kemungkinan penyebab hipertensi sekunder. Setelah kombinasi 3 macam obat belum cukup untuk mencapai target tekanan darah optimal, dapat ditambahkan golongan penghambat mineralokortikoid, seperti spironolakton atau eplerenon mulai dosis rendah, serta penghambat reseptor alfa. Untuk pasien yang sudah mendapatkan terapi obat yang optimal, namun tetap belum dapat mencapai TD yang diharapkan, upaya baru yang sedang dikembangkan adalah dengan cathether based-renal denervation, yaitu perusakan saraf renal yang berjalan sepanjang arteri renalis, dengan pendekatan ablasi radio-frekuensi menggunakan kateter dari pembuluh darah femoralis, yang bermanfaat untuk menekan aktivitas simpatis, aktivasi renin serta mencegah reabsorbsi natrium.

37

3.9 Bagaimana Prinsip Tatalaksana Hipertensi Perioperatif?

Kenaikan tekanan darah adalah sebab tersering ditundanya tindakan operasi. Beberapa studi melaporkan insiden hipertensi perioperatif berkisar antara 10-25%, dan berkaitan erat dengan morbiditas dan mortalitas perioperatif. Batasan tekanan darah optimal pada fase perioperatif sendiri belum ada panduannya, namun yang penting untuk dilakukan adalah menilai risiko kardiovaskular dari pasien yang akan menjalani tindakan operasi itu sendiri.

Pada penderita hipertensi kronis, maka obat penurun TD yang biasa dikonsumsi disarankan untuk tetap dilanjutkan, dan harus dicegah penghentian obat clonidin atau penyekat beta karena dapat menyebabkan efek rebound tekanan darah dan laju nadi. Perhatian khusus diberikan pada kasus operasi yang menyebabkan banyak kehilangan volume intravaskular, di mana obat diuretik sebaiknya ditunda sampai status volumnya dinilai cukup.

3.10 Bagaimana Prinsip Melakukan Pencegahan Sekunder?

Pencegahan sekunder ditujukan pada pasien hipertensi yang belum mengalami kerusakan organ target. Tujuannya untuk mencegah atau menghambat timbulnya kerusakan organ target. Dilakukan dengan penyuluhan mengenai kerusakan target organ dan pentingnya kepatuhan dalam menjalani program pengobatan, pengobatan yang adekuat untuk mencapai TD target, dan deteksi dini kerusakan organ target dan risiko kardiovaskular total sejak awal pengobatan hipertensi.

3.11 Bagaimana Prinsip Melakukan Pencegahan Tersier?

Pencegahan tersier merupakan upaya mencegah terjadinya kecacatan lebih lanjut pada pasien hipertensi yang telah mengalami kerusakan target organ. Pencegahan tersier memerlukan pendekatan interdisiplin yang dilakukan di rumah sakit rujukan. Tatalaksana terhadap kerusakan organ target yang telah terjadi harus dilakukan sedini mungkin.

3.12 Apakah yang Dimaksud Dengan Krisis Hipertensi?

Krisis hipertensi adalah suatu keadaan peningkatan tekanan darah yang mendadak (sistol > 180 mmHg dan/atau diastol 120 mmHg), pada penderita hipertensi, yang membutuhkan penanggulangan segera.

38

3.13 Apa Saja Klasifikasi Krisis Hipertensi dan Manifestasi Klinis? a. Hipertensi Emergensi

Merupakan kenaikan tekanan darah mendadak yang disertai kerusakan organ target yang progresif. Pada keadaan ini diperlukan tindakan penurunan tekanan darah yang segera dalam kurun waktu menit/jam. b. Hipertensi Urgensi

Merupakan kenaikan tekanan darah mendadak yang tidak disertai kerusakan organ target. Penurunan tekanan darah pada keadaan ini harus dilaksanakan dalam kurun waktu 24-48 jam.

Kedua jenis krisis hipertensi ini perlu dibedakan dengan cara anamnesis dan pemeriksaan fisik, karena baik faktor risiko dan penanggulangannya berbeda.

3.14 Bagaimana Pendekatan Awal Pada Krisis Hipertensi?

Pendekatan awal pada krisis hipertensi harus dilakukan dengan tepat dan cepat di luar rumah sakit maupun di rumah sakit, dengan urutan-urutan sebagai berikut:

1. Anamnesis

Anamnesis penderita harus dilakukan secara cermat, mengenai: - Riwayat hipertensi (awal hipertensi, jenis obat antihipertensi,

keteraturan konsumsi obat)

- Gangguan organ (kardiovaskular, serebrovaskular, renovaskular, dan organ lain)

2. Pemeriksaan Fisik

- Pemeriksaan fisik dilakukan sesuai dengan kecurigaan organ target yang terkena berdasarkan anamnesis yang didapat

- Pengukuran tekanan darah di kedua lengan - Palpasi denyut nadi di keempat ekstremitas

- Auskultasi untuk mendengar ada/tidak bruit pembuluh darah besar, bising jantung dan ronki paru

- Pemeriksaan neurologis umum - Pemeriksaan funduskopi

3. Pemeriksaan Laboratorium awal dan penunjang

Pemeriksaan laboratorium awal dan penunjang yang dilakukan disesuaikan dengan anamnesis dan pemeriksaan fisik yang ditemukan serta ketersediaan fasilitas.

39 - Pemeriksaan laboratorium awal

o Urinalisis

o Hb, Ht, Ureum, kreatinin, gula darah, dan elektrolit - Pemeriksaan penunjang

o EKG o Foto toraks

- Pemeriksaan penunjang lain bila memungkinkan o CT scan kepala

o Ekokardiogram o Ultrasonogram 4. Penetapan diagnostik

Walau biasanya pada krisis hipertensi ditemukan tekanan darah > 180/120 mmHg perlu diperhatikan kecepatan kenaikan tekanan darah tersebut dan derajat gangguan organ target yang terjadi

3.15 Bagaimana Prinsip Tatalaksana Hipertensi Emergensi dan Urgensi?

Hipertensi emergensi: peningkatan TDS atau TDD (masing-masing, >180 mmHg atau >120 mmHg) dan berhubungan dengan kerusakan organ, seperti hipertensi ensefalopati, infark serebral, perdarahan intrakranial, kegagalan ventrikel kiri akut, edema paru akut, diseksi aorta, gagal ginjal, atau eklampsia. Hipertensi urgensi: peningkatan TD sama seperti hipertensi emergensi, namun tanpa kerusakan organ akut.

Pengobatan hipertensi emergensi tergantung pada jenis kerusakan organ. Pada stroke iskemik akut tekanan darah cenderung untuk tidak diturunkan, namun pada kasus edema paru akut atau diseksi aorta penurunan tekanan darah dilakukan dengan agresif. Penurunan tekanan darah parsial, bertujuan menurunkan <25% TD pada jam pertama, dan menurun pelan-pelan setelah itu. Obat yang akan digunakan, awalnya intravena dan selanjutnya secara oral, merupakan pengobatan yang direkomendasikan dari hipertensi maligna.

40

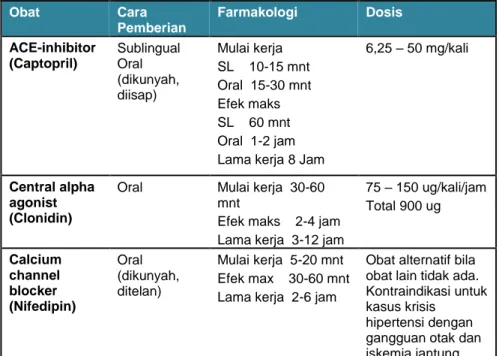

Tabel 3.1 Obat-Obatan yang Digunakan Di Indonesia

Obat Cara Pemberian Farmakologi Dosis ACE-inhibitor (Captopril) Sublingual Oral (dikunyah, diisap) Mulai kerja SL 10-15 mnt Oral 15-30 mnt Efek maks SL 60 mnt Oral 1-2 jam Lama kerja 8 Jam

6,25 – 50 mg/kali

Central alpha agonist (Clonidin)

Oral Mulai kerja 30-60 mnt

Efek maks 2-4 jam Lama kerja 3-12 jam

75 – 150 ug/kali/jam Total 900 ug Calcium channel blocker (Nifedipin) Oral (dikunyah, ditelan) Mulai kerja 5-20 mnt Efek max 30-60 mnt Lama kerja 2-6 jam

Obat alternatif bila obat lain tidak ada. Kontraindikasi untuk kasus krisis

hipertensi dengan gangguan otak dan iskemia jantung

3.16 Apa Saja Faktor Risiko Krisis Hipertensi ?

Krisis hipertensi bisa terjadi pada keadaan-keadaan sebagai berikut: a. Penderita hipertensi yang tidak meminum obat atau minum obat

antihipertensi tidak teratur b. Kehamilan

c. Penggunaan NAPZA

d. Penderita dengan rangsangan simpatis yang tinggi seperti luka bakar berat, phaeochromocytoma, penyakit kolagen, penyakit vaskular, trauma kepala.

41

Bab

Pengelolaan Hipertensi pada Lanjut

Usia (Lansia)

4

4.1 Seberapa Besar Masalah Epidemiologi Hipertensi Pada Usia

Lanjut?

Prevalensi hipertensi pada usia > 60 tahun sangat tinggi, dan bila disertai faktor risiko penyakit kardiovaskuler yang lain (misalnya obesitas, hipertrofi ventrikel kiri, kurang aktivitas fisik/ olah raga, hiperlipidemia, penyakit ginjal kronik, dan diabetes) akan menyebabkan risiko morbiditas dan mortalitas yang tinggi.

4.2 Apa Saja Permasalahan Penanganan Hipertensi Pada Usia

Lanjut?

Banyak dokter tidak mengobati hipertensi pada usia lanjut sampai optimal, mengingat kekuatiran terjadinya efek samping pengobatan yang lebih besar dibandingkan manfaatnya. Selain itu juga ada beberapa faktor lain yang perlu dipikirkan, yaitu faktor yang turut memengaruhi respons pasien usia lanjut terhadap terapi hipertensi, seperti aterosklerosis, perubahan kardiovaskular akibat proses degeneratif, penurunan respon barorefleks, dan lain-lain.

4.3 Bagaimana Pola Peningkatan Tekanan Darah Sistolik Pada Usia

Lanjut?

TDS (tekanan darah sistolik) akan terus meningkat seiring dengan pertambahan usia, akan tetapi peningkatan TDD (tekanan darah diastolik) seiring pertambahan usia hanya terjadi sampai sekitar usia 55 tahun, yang kemudian menurun oleh karena terjadinya proses kekakuan arteri akibat aterosklerosis. Pada kelompok usia 60 tahun, hanya 2/3 pasien hipertensi menderita hipertensi sistolik terisolasi (HST; isolated systolic hypertension), sedangkan pada kelompok 75 tahun lebih dari ¾ pasien menderita HST.

42

4.4 Seberapa Besar Manfaat Menurunkan TD Pada Usia Lanjut ?

Pemberian obat anti hipertensi pada usia lanjut dengan TDS atau TDD yang tinggi telah menunjukkan keberhasilan dalam menurunkan angka morbiditas dan mortalitas. Dari hasil penelitian yang terakhir, HYVET (2008), pada penderita populasi usia sangat lanjut yang berusia lebih dari 80 tahun, pengobatan hipertensi berhasil mengurangi morbiditas dan mortalitas.

4.5 Apa yang Dimaksud Dengan Hipertensi Sistolik Terisolasi

(HSI)?

HST didefinisikan sebagai TDS 140 mmHg dengan TDD 90 mmHg.

Keadaan ini dapat ditimbulkan oleh keadaan anemia, hipertiroidism, insufisiensi aorta, fistula arteriovena dan penyakit Paget. Meskipun demikian, sebagian besar kasus diakibatkan oleh kehilangan elastisitas arteri karena proses penuaan dan akumulasi kolagen,kalsium arterial serta degradasi elastin pada arterial. Kekakuan aorta akan meningkatkan TDS dan pengurangan volum aorta, yang pada akhirnya menurunkan TDD. Semakin besar perbedaan TDS dan TDD atau tekanan nadi (pulse pressure), semakin besar risiko komplikasi kardiovaskular. Tekanan nadi yang meningkat pada usia lanjut dengan HST berkaitan dengan besarnya kerusakan yang terjadi pada organ target; jantung, otak dan ginjal.

Bahaya yang timbul akibat TDS telah dikenal luas, dan studi-studi minor yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pengendalian HST secara bermakna berperan sebagai faktor protektif terhadap morbiditas maupun mortalitas kejadian kardiovaskular (penurunan 35% risiko kardiovaskular).

4.6 Apa Saja Pengaruh Hipertensi Terhadap Morbiditas Selain

Kardiovaskular?

Pada usia lanjut, hasil pengobatan tidak hanya diukur oleh keberhasilan penurunan tekanan darah pada morbiditas dan mortalitas kardiovaskular, tetapi juga oleh berbagai hal, termasuk efek terhadap stroke, pencegahan demensia atau penurunan kognitif, serta pengaruh dari diabetes, dan indeks massa tubuh (IMT atau obesitas).

Stroke

Hipertensi merupakan faktor risiko stroke utama yang memiliki potensi tinggi untuk dimodifikasi. Setiap peningkatan 7 mmHg TDD dapat meningkatkan