ANALISIS KELAYAKAN PENGEMBANGAN BIOGAS

SEBAGAI ENERGI ALTERNATIF BERBASIS

INDIVIDU DAN KELOMPOK PETERNAK

SRI WAHYUNI

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2008

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa semua pernyataan dalam laporan akhir yang berjudul :

ANALISIS KELAYAKAN PENGEMBANGAN BIOGAS

SEBAGAI ENERGI ALTERNATIF BERBASIS INDIVIDU DAN

KELOMPOK PETERNAK

merupakan hasil gagasan dan hasil kajian saya sendiri di bawah bimbingan komisi pembimbing, kecuali yang dengan jelas ditunjukan rujukannya. Laporan akhir ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar pada program sejenis di perguruan tinggi lain.

Semua data dan informasi yang digunakan telah dinyatakan secara jelas dan dapat diperiksa kebenarannya.

Bogor, Oktober 2008

Sri Wahyuni F352064115

ABSTRACT

SRI WAHYUNI. Feasibility Study of Biogas Development as Alternative Energy on Individual and Group Basis. Commissioned by Suryahadi as Head and Amiruddin Saleh as Member

Implementation of integrated poultry system with biogas technology approach is one of efficient technology for poultry’s waste treatment. The technology is using available natural microorganism to compose and process various organic matters on anaerobe condition. This will produce methane gas (CH4) and carbon dioxide (CO2) and qualified liquid and solid organic manure. The methane gas (CH4) can be use as gas fuel (BBG). Biogas production may contribute to sustainable agriculture as renewable resources and environmental friendly.

The research was aimed to analyze feasibility of biogas as alternative energy sources on farmer’s individual and group basis. Particularly, the research’s objectives are : (a) to study waste treatment performance with biogas installation at research’s site; (b) to analyze feasibility of biogas development as alternative energy sources on farmer’s individual and group basis; (c) to analyze sensitivity of biogas development on cost component and the benefit to treat waste at 4 different site; (d) to identify intern and extern affecting that affect of biogas installation; and (e) to determine appropriate alternative strategy in the biogas installation development for farmer.

Research’s location for group basis was implemented on cow farmer’s group at center of Bangka, province Bangka Belitung and at Cisarua, province West Java. For individual farmer, the research was conducted at Ciracas, East Jakarta, province of DKI Jakarta and Kaba Wetan Kepahiang, Bengkulu province. The study has been implemented as long as fourth months, from july to October 2008. The methods are investment feasibility analysis and SWOT analysis to formulate strategy for the four locations.

The biogas reactor can be constructed both by cement and fiberglass. Biogas reactor from fiberglass is more effective and produces higher and better gas. Study at the four location both on individual and group basis by using liquid and solid organic manure are contribute to increase farmer’s income. Result of financial feasibility analysis with biogaster capacity 5 m3 and 17 m3 and interest rate 17% shows that biogas installation project is feasible to be implemented and developed.

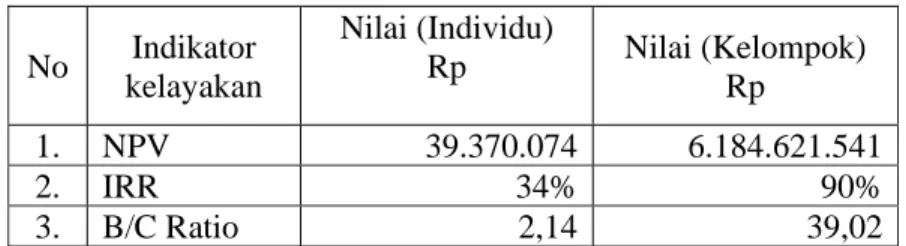

Investment cost to construct biogas installation is Rp. 19.800.000. Financial feasibility criteria for NPV individual biogas and 30 years project life are Rp. 35.173.048, B/C ratio (2,018) and IRR (31%). Feasibility criteria for NPV group biogas and 30 years project life is Rp. 259.882.871, B/C ratio (3,787) and IRR (60%). According to the calculation of switching value, the project is sensitive on variable cost and selling price changing in the revenue.

Alternative strategy for the project development are including : (1) to improve productivity; (2) to expand marketing networks, (3) to use banking service for expansion, (4) to improving business management knowledge; (5) to maintain and improve product quality; (6) to strengthen farmer’s member by group, (7) to socialization biogas as alternative energy source and (8) improve production technology and product quality.

RINGKASAN

SRI WAHYUNI. Analisis Kelayakan Pengembangan Biogas sebagai Energi Alternatif berbasis Individu dan Kelompok Peternak. Dibimbing oleh Suryahadi sebagai Ketua dan Amiruddin Saleh sebagai Anggota.

Penerapan sistem peternakan terpadu dengan pendekatan teknologi biogas merupakan salah satu teknologi tepat guna untuk mengolah limbah peternakan. Teknologi ini memanfaatkan mikroorganisme yang tersedia di alam untuk merombak dan mengolah berbagai limbah organik yang ditempatkan pada ruang kedap udara (anaerob) yang menghasilkan gas methana (CH4) dan gas karbon dioksida (CO2) serta pupuk organik cair dan padat yang bermutu. Gas methana (CH4) dapat dimanfaatkan menjadi bahan bakar gas (BBG). Produksi biogas memungkinkan pertanian berkelanjutan dengan sistem proses terbarukan dan ramah lingkungan.

Tujuan dilakukannya kajian ini adalah untuk menganalisa kelayakan pengembangan biogas sebagai energi alternatif berbasis individu dan kelompok peternak. Secara khusus, kajian ini bertujuan untuk (a) mengkaji keragaan pengelolaan limbah dengan instalasi biogas di lokasi penelitian, (b) menganalisis tingkat kelayakan pengembangan biogas sebagai energi alternatif berbasis individu dan kelompok peternak, (c) menganalisis kepekaan kelayakan pengembangan biogas sebagai energi alternatif berbasis individu dan kelompok peternak terhadap perubahan komponen biaya dan manfaat dalam mengelola limbah di empat lokasi penelitian, (d) mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengembangan instalasi biogas dan (e) menentukan alternatif strategi yang tepat dalam pengembangan instalasi biogas bagi peternak.

Lokasi kajian untuk kelompok dilaksanakan di kelompok peternakan sapi di Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung, di Cisarua Bogor Provinsi Jawa Barat, sedangkan untuk lokasi kajian secara individu dilaksanakan di peternak sapi perah di Ciracas Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta dan Kaba Wetan Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Studi dilaksanakan selama tiga bulan, yaitu pada bulan Mei sampai bulan Juli 2008. Adapun metode analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis kelayakan investasi dan analisis SWOT untuk mengetahui strategi yang perlu dikembangkan secara umum di empat lokasi kajian.

Instalasi pengolahan limbah (reaktor biogas) terbuat dari semen dan fiber glass, reaktor biogas dari bahan fiber glass lebih efektif dan produksi gasnya lebih baik. Studi di empat wilayah baik secara individu maupun kelompok, dengan memanfaatkan pupuk organik cair maupun padat sangat membantu meningkatkan pendapatan peternak. Hasil analisis kelayakan finansial dengan kapasitas biodigester 5 m3 dan 17 m3 dengan tingkat suku bunga 17 persen menunjukkan proyek pengembangan instalasi biogas layak untuk dilaksanakan dan dikembangkan.

Modal investasi yang diperlukan untuk mendirikan instalasi biogas sebesar Rp. 19.800.000,-. Kriteria kelayakan finansial untuk usaha biogas individu NPV

yang dihasilkan dengan umur usaha selama tiga puluh tahun adalah Rp. 35.173.048., B/C ratio (2,018) dan IRR (31%), Sedangkan usaha biogas

kelompok mempunyai nilai NPV yang dihasilkan selama tiga puluh tahun adalah sebesar Rp. 259.882.871, B/C ratio (3,787) dan IRR(60%). Berdasarkan hasil

perhitungan analisis switching value diketahui bahwa proyek ini sangat sensitif terhadap perubahan biaya variabel serta perubahan harga jual dalam penerimaan.

Alternatif kebijakan untuk pengembangan usaha adalah : (1) meningkatkan produktivitas, (2) memperluas jaringan pemasaran, (3) memanfaatkan jasa perbankan untuk pengembangan usaha, (4) meningkatkan pengetahuan manajemen usaha, (5) mempertahankan dan menjaga mutu produk yang dihasilkan, (6) penguatan anggota peternak dengan kelompok, (7) memasyarakatkan biogas sebagai energi alternatif dan (8) meningkatkan teknologi produksi dan mutu produk.

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2008 Hak Cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber

a. pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa izin IPB

ANALISIS KELAYAKAN PENGEMBANGAN BIOGAS

SEBAGAI ENERGI ALTERNATIF BERBASIS

INDIVIDU DAN KELOMPOK PETERNAK

SRI WAHYUNI

Tugas Akhir

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Profesional

pada Program Studi Industri Kecil Menengah

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2008

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tugas Akhir : Analisis Kelayakan Pengembangan Biogas sebagai Energi Alternatif Berbasis Individu dan Kelompok Peternak

Nama Mahasiswa : Sri Wahyuni Nomor Pokok : F352064115

Program Studi : Industri Kecil Menengah

Disetujui,

Komisi Pembimbing

Dr.Ir. H.Suryahadi, DEA Dr.Ir.H. Amiruddin Saleh, MS

Ketua Anggota

Diketahui,

Ketua Program Studi Dekan Sekolah Pascasarjana Industri Kecil Menengah

Prof.Dr.Ir. H. Musa Hubeis, MS,Dipl.Ing,DEA Prof.Dr.Ir.H. Khairil Anwar N, MS

PRAKATA

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmatnya, sehingga laporan akhir yang berjudul ANALISIS KELAYAKAN PENGEMBANGAN BIOGAS SEBAGAI ENERGI ALTERNATIF BERBASIS INDIVIDU DAN KELOMPOK PETERNAK berhasil diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Profesional pada Program Studi Industri Kecil Menengah, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (IPB).

Penulisan ini kiranya tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dorongan dari beberapa pihak, oleh karena itu melalui prakata ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada :

1. Dr. Ir. Suryahadi, DEA, selaku pembimbing utama yang telah memberikan dorongan, bimbingan dan pengarahan selama kegiatan kajian dan penulisan laporan akhir ini.

2. Dr. Ir. Amiruddin Saleh, MS, selaku pembimbing anggota yang juga telah memberikan pengarahan dan bimbingan selama penulis melakukan kajian dan penulisan laporan akhir ini.

3. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas kerja sama dan informasi yang telah diberikan kepada penulis.

Semoga kajian ini dapat menambah khasanah pengetahuan bagi dunia industri kecil pada umumnya dan kegiatan pengembangan biogas pada khususnya. Saran dan kritik atas kajian ini diharapkan, agar kajian ini menjadi lebih sempurna serta memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Bogor, Oktober 2008

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Desa Gadungan Kabupaten Kediri, Jawa Timur pada tanggal 3 September 1972 sebagai anak ke-6 dari 6 bersaudara, dari pasangan keluarga Bapak Musikan dan Ibu Sudarmi.

Tahun 1985 penulis lulus Sekolah Dasar Negeri di Desa Waelo, Kecamatan Waiapo Kabupaten Buru, kemudian melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama Mako, kecamatan Waiapo, Kabupaten Buru lulus tahun 1988. Kemudian tahun yang sama penulis masuk SPP (Sekolah Pertanian Pembangunan) Jurusan Peternakan - SPMA Negeri Paso Ambon lulus tahun 1991, setelah itu melanjutkan ke Diploma 3 Teknisi Peternakan Fakultas Peternakan IPB, lulus tahun 1994/1995 pada tahun 2003. Penulis masuk ke Ekstensi Manajemen Agribisnis IPB sampai tahun 2006, kemudian penulis melanjutkan lagi ke Manajemen Bisnis STIKMA (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malang) lulus tahun 2007. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan ke Sekolah Pasca Sarjana pada Program Studi Magister Profesional Industri Kecil Menengah Institut Pertanian Bogor lulus tahun 2008 .

DAFTAR ISI

Halaman ABSTRAK ... iii RINGKASAN ... iv PRAKATA ... ix RIWAYAT HIDUP ... xDAFTAR TABEL ... xiii

DAFTAR GAMBAR ... xiv

DAFTAR LAMPIRAN... . xv I. PENDAHULUAN ... 1 1. Latar Belakang ... 1 2. Perumusan Masalah ... 3 3. Tujuan ... 4 4. Kegunaan ... 5

II. LANDASAN TEORI ... 6

1. Pengelolaan dan Pengaturan Lingkungan Hidup ... 6

2. Produk dan Limbah Sapi Perah ... 8

3. Pengertian Biogas ... 8

4. Prinsip Pembuatan Biogas ... 10

5. Manfaat Biogas ... 11

6. Model Reaktor Biogas ... 13

7. Kajian Aspek-aspek Penilaian Proyek ... 16

8. Teori dan Manfaat ... 18

9. Analisis Finansial ... 19

10. Analisis Sensitivitas dan Swichthing Value ... 21

11. Analisis Strategi Pengembangan ... 22

III. METODE KAJIAN ... 24

1. Lokasi dan Waktu ... 24

2. Metode Pengumpulan Data ... 24

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 28

1. Keadaan Umum ... 28

a. Limbah Ternak sebagai bahan baku biogas ... 29

b. Potensi Biogas bagi Kehidupan Masyarakat ... 33

c. Pembuatan Instalasi Biogas ... 36

d. Pembuatan Biogas ... 43

2. Hal yang di Kaji ... 50

a. Aspek Teknis ... 50

b. Aspek Pasar ... 58

c. Aspek Institusional/Organisasi Manegerial ... 61

d. Aspek Sosial ... 62

3. Analisis Finansial Pengembangan Biogas ... 64

4. Analisis SWOT ... 69

KESIMPULAN DAN SARAN ... 79

1. Kesimpulan ... 79

2. Saran ... 80

DAFTAR PUSTAKA ... 81

DAFTAR TABEL

No Halaman

1. Komposisi gas dalam biogas ... 9

2. Komposisi gas yang terdapat dalam biogas skala rumah tangga ... 12

3. Biogas dibandingkan dengan bahan bakar lain ... 12

4. Matriks SWOT ... 23

5. Produk hasil instalasi biogas secara individu kapasitas 5 M3 di DKI Jakarta ... 58

6. Produk hasil instalasi biogas secara kelompok kapasitas 17 M3 di Cisarua Bogor ... 59

7. Rincian biaya investasi instalasi biogás secara individu kapasitas 5 M3 di DKI Jakarta ... 66

8. Rincian biaya investasi instalasi biogás secara kelompok kapasitas 17 M3 di Cisarua Bogor ... 66

9. Hasil analisis kelayakan finansial pengembangan biogas CDF 17 % . 67 10. Hasil analisis switching value proyek biogas ... 68

DAFTAR GAMBAR

No Halaman

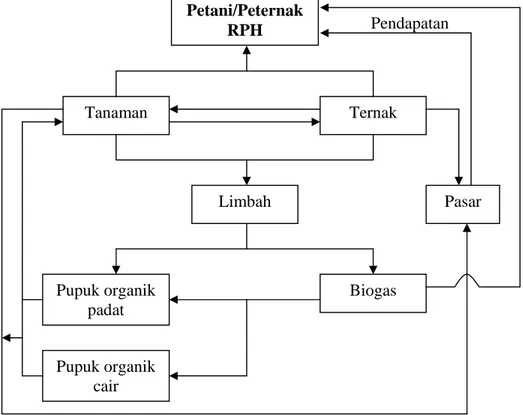

1. Hubungan antara kegiatan dalam peternakan terpadu ... 2

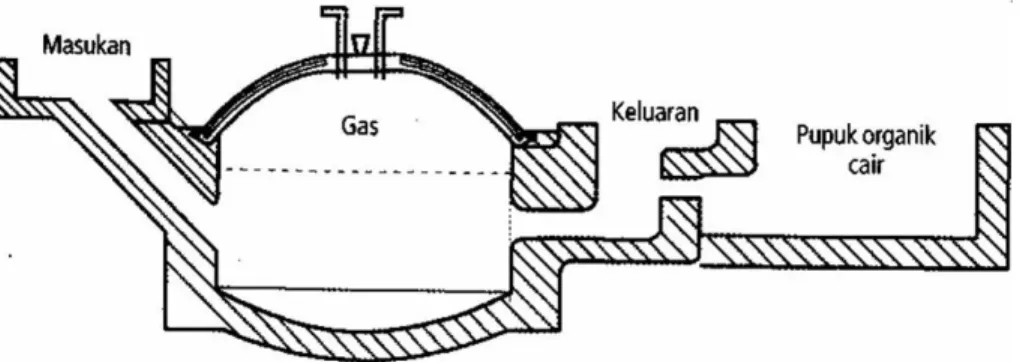

2. Reaktor kubah tetap (fixed-dome) ... 13

3. Reaktor terapung (floating drum) ... 14

4. Reaktor balon ... 15

5. Reaktor dari fiber glass ... 16

6. Instalasi biogas sistem tetap ... 37

7. Pembuatan saluran inlet (pemasukan) ... 39

8. Pembuatan saluran outlet bak penampungan limbah ... 39

9. Mamasukan biodigester ... 40

10. Pasang kran gas kontrol ... 40

11. Sambung selang dengan kran gas ... 41

12. Cara menggunakan kompor gas ... 42

13. Cara menghidupkan mesin generator ... 43

14. Penempatan digester dan pemanfaatan biogas ... 48

15. Bagan alur proses pembentukan biogas dan pupuk ... 55

DAFTAR LAMPIRAN

No Halaman

1. Kuesioner kajian... 83

2. Keadaan umum pengambilan data kajian individu dan kelompok ... 85

3. Perhitungan kelayakan usaha dengan suku bunga 17 % ... 86

4. Perhitungan kelayakan usaha dengan suku bunga 22 % ... 90

5. Hasil switching ... ... 94

6. Gambar digester biogas secara individu ... 95

I. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang

Sumberdaya energi mempunyai peran yang sangat penting bagi pembangunan ekonomi nasional. Energi diperlukan untuk pertumbuhan kegiatan industri, jasa, perhubungan dan rumah tangga (Widodo et al, 2005). Dalam jangka panjang, peran energi akan lebih berkembang khususnya guna mendukung pertumbuhan sektor industri dan kegiatan lain yang terkait. Meskipun Indonesia adalah salah satu negara penghasil minyak dan gas, namun berkurangnya cadangan minyak, penghapusan subsidi menyebabkan harga minyak naik dan kualitas lingkungan menurun akibat penggunaan bahan bakar fosil yang berlebihan. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber-sumber energi alternatif yang terbarukan dan ramah lingkungan menjadi pilihan.

Pemanfaatan dan penanggulangan permasalahan pencemaran lingkungan dan sekaligus pemberdayaan petani/peternak dapat dilakukan dengan sistem peternakan terpadu. Pada umumnya petani/peternak adalah petani yang memiliki lahan pertanian dengan jumlah ternak satu hingga 10 ekor. Selama ini peternak belum memanfaatkan limbah sebagai input usaha secara maksimal. Penerapan sistem peternakan terpadu memungkinkan pemanfaatan sumberdaya lokal dapat ditingkatkan, dimana output dari suatu kegiatan merupakan input bagi kegiatan lainnya. Dengan sistem ini konsep pertanian yang berdasarkan Low external input sustainable agriculture (LEISA) dapat diterapkan sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani/peternak (Soehadji, 1992).

Penerapan sistem peternakan terpadu dengan pendekatan teknologi biogas merupakan salah satu teknologi tepat guna untuk mengolah limbah peternakan. Teknologi ini memanfaatkan mikroorganisme yang tersedia di alam untuk merombak dan mengolah berbagai limbah organik yang ditempatkan pada ruang kedap udara (anaerob). Hasil proses perombakan tersebut dapat menghasilkan pupuk organik cair dan padat yang bermutu berupa gas yang terdiri dari gas metana (CH4) dan gas karbon dioksida (CO2). Gas tersebut dapat dimanfaatkan menjadi bahan bakar gas (BBG) yang biasa disebut dengan biogas (Simamora et al, 2006).

Energi biogas adalah salah satu dari banyak macam sumber energi terbarukan, karena energi biogas dapat diperoleh dari air buangan rumah tangga, kotoran cair dari peternakan ayam, sapi, babi, sampah organik dari pasar, industri makanan dan limbah buangan lainnya. Produksi biogas memungkinkan pertanian berkelanjutan dengan sistem proses terbarukan dan ramah lingkungan. Pada umumnya, biogas terdiri atas gas metana (CH4) sekitar 55-80%, dimana gas metana diproduksi dari kotoran hewan yang mengandung energi 4.800-6.700 Kcal/m3, sedangkan gas metana murni mengandung energi 8.900 Kcal/m3. Sistem produksi biogas mempunyai beberapa keuntungan seperti: (a) mengurangi pengaruh gas rumah kaca, (b) mengurangi polusi bau yang tidak sedap, (c) sebagai pupuk, dan (d) produksi daya dan panas. Secara umum bagan peternakan terpadu dapat dilihat pada Gambar 1 (Soehadji, 1992).

Gambar 1. Hubungan antar kegiatan dalam peternakan terpadu 2. Perumusan Masalah

Kegiatan peternakan sapi dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan, yaitu peningkatan pendapatan peternak, perluasan kesempatan

Petani/Peternak RPH Tanaman Ternak Limbah Pupuk organik padat Biogas Pupuk organik cair Pasar Pendapatan

kerja, peningkatan ketersediaan pangan, dan penghematan devisa. Namun tanpa dilakukan pengolahan limbah yang tepat, kegiatan ini akan menimbulkan permasalahan lingkungan.

Usaha untuk dapat mengurangi bahkan mengeliminasi dampak negatif dari kegiatan usaha peternakan sapi ini terhadap lingkungan tergantung pada beberapa faktor seperti kebijakan pemerintah dan ketersediaan teknologi pengolahan limbah. Oleh sebab itu, dengan adanya investasi instalasi biogas ini memberikan dampak positif pada peternakan sapi perah dari segi aspek ekonomi dan kebersihan lingkungan seperti bahan bakar gas, pupuk organik padat dan cair dengan kandungan unsur hara NPK yang dibutuhkan tanaman cukup tersedia. Selain itu, teknologi biogas memiliki keunggulan sangat praktis, bahan baku lokal cukup tersedia dan teknologinya mudah diaplikasikan.

Namun demikian, pengembangan instalasi biogas sebagai energi alternatif pelu ditelaah lebih lanjut apakah layak atau tidak dalam penerapan dengan skala individu maupun kelompok peternak. Analisis kriteria investasi digunakan untuk melihat bagaimana investasi yang ditanamkan terhadap biaya yang telah dikeluarkan. Biaya yang dikeluarkan diharapkan dapat memberikan manfaat kepada peternak, tidak hanya manfaat finansial akan tetapi manfaat-manfaat lainnya. Menurut Gittinger (1986), aspek kelayakan seperti aspek teknis, aspek pasar, aspek institusional-organisasi-manajerial, aspek finansial dan aspek sosial merupakan kriteria yang perlu dikaji dalam menilai kelayakan pengembangan biogas sebagai energi alternatif. Aspek-aspek tersebut dijabarkan secara deskriptif untuk mendukung kelayakan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan permasalahan penelitian, yaitu :

a. Seperti apa keragaan pengelolaan limbah dengan instalasi biogas di empat lokasi penelitian?

b. Apakah pengembangan instalasi biogas dalam mengelola limbah ternak sapi di empat lokasi penelitian layak untuk dilaksanakan dengan pendekatan pada individu dan kelompok peternak?

c. Sejauh mana kepekaan kelayakan pengembangan instalasi biogas terhadap perubahan komponen biaya dan manfaat dalam mengelola limbah di empat lokasi penelitian?

d. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pengembangan biogas berdasarkan analisis SWOT?

e. Seperti apa alternatif strategi yang tepat bagi peternak untuk menjalankan usaha serta melakukan pengembangan biogas?

3. Tujuan

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisa kelayakan pengembangan biogas sebagai energi alternatif berbasis individu dan kelompok peternak. Secara khusus, kajian ini bertujuan untuk :

a. Mengetahui keragaan pengelolaan limbah dengan instalasi biogas di lokasi penelitian.

b. Menganalisis tingkat kelayakan pengembangan biogas sebagai energi alternatif berbasis individu dan kelompok peternak.

c. Menganalisis kepekaan kelayakan pengembangan biogas sebagai energi alternatif berbasis individu dan kelompok peternak terhadap perubahan komponen biaya dan manfaat dalam mengelola limbah di empat lokasi penelitian.

d. Mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengembangan instalasi biogas.

e. Menentukan alternatif strategi yang tepat dalam pengembangan instalasi biogas bagi peternak.

4. Kegunaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak yang positif bagi berbagai pihak, antara lain :

a. Pihak-pihak yang terlibat dalam kawasan usaha peternakan baik para peternak maupun masyarakat di sekitarnya.

b. Pemerintah, sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan investasi instalasi digester biogas selanjutnya.

c. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan studi dan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.

II. LANDASAN TEORI

1. Pengelolaan dan Pengaturan Lingkungan Hidup

Sastrosupeno (1984), mengatakan bahwa lingkungan hidup, yaitu apa saja yang mempunyai kaitan kehidupan pada umumnya dan kehidupan manusia pada khususnya. Manusia mempunyai hubungan dengan lingkungan lainnya seperti hewan, tumbuh-tumbuhan dan benda/alat, termasuk hal-hal yang merugikan lingkungan.

Pencemaran lingkungan hidup tidak hanya dalam bentuk pencemaran fisik seperti pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah tetapi juga pencemaran lingkungan sosial yang seringkali menimbulkan keresahan sosial yang gawat (Haeruman, 1978). Kurangnya pendekatan-pendekatan yang serasi terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat lokal, seringkali menimbulkan keresahan-keresahan yang dapat mengganggu kelangsungan pembangunan itu sendiri.

Mutu lingkungan dapat diartikan sebagai derajat pemenuhan kebutuhan dasar dalam kondisi lingkungan tersebut. Semakin tinggi derajat pemenuhan kebutuhan dasar itu, semakin tinggi pula mutu lingkungan dan sebaliknya. Menurut Haeruman (1978), pembangunan tidak hanya penting untuk meningkatkan taraf hidup dalam arti materi saja, tetapi juga penting untuk memperhatikan aspek-aspek non materi. Makin tinggi derajat mutu hidup dalam suatu lingkungan tertentu, makin tinggi pula derajat mutu lingkungan tersebut dan sebaliknya (Soemarwoto, 1978).

Sehubungan dengan itu, maka dari setiap proyek pembangunan investasi instalasi biogas diharapkan dapat menciptakan berbagai sumber kehidupan yang beranekaragam dimana proyek investasi instalasi biogas dibangun. Hal ini berguna untuk menunjang kualitas hidup masyarakat setempat. Ini berati pula bahwa proyek investasi pembangunan instalasi biogas tersebut harus dapat menciptakan sumber mata pencaharian baru, pertumbuhan ekonomi pedesaan, pertumbuhan kemampuan/keterampilan yang lebih baik dan kerjasama sosial yang lebih harmonis. Dengan kata lain bahwa setiap proyek investasi pembangunan instalasi biogas harus memberikan dampak positif pada banyak

aspek kehidupan. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan secara terkendali dan pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana adalah tujuan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk dapat terlaksananya tujuan tersebut maka sejak awal perencanaan kegiatan sudah harus memperkirakan perubahan kondisi lingkungan, baik yang berdampak positif maupun negatif, yang mungkin timbul sebagai akibat dilaksanakannya kegiatan tersebut, sehingga sejak dini dapat dipersiapkan pencegahnya.

Pengaturan lingkungan hidup adalah suatu konsep pengelolaan kegiatan manusia sedemikian rupa sehingga kesehatan biologis, keanekaragaman dan keseimbangan ekologis dapat dipertahankan. Pengaturan lingkungan hidup berkepentingan dengan penyediaan suatu keserasian antara kegiatan manusia dengan alam. Alam dalam hal ini adalah proses biologis yang berhubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungannya (Haeruman, 1979). Lebih jauh dikatakan bahwa pengaturan lingkungan hidup tidak mengabaikan pengaturan konsumsi manusia, tetapi mengatur keseimbangan keperluan konsumsi manusia dengan batasan alami dan hukum-hukum alam. Di samping itu pemenuhan keperluan jangka pendek harus memperhatikan kehidupan ekologis jangka panjang.

Dikatakan selanjutnya oleh Edmunds dan Letey (1973), bahwa akibat dari limbah dan bahan-bahan buangan dari kegiatan manusia dapat menurunkan kualitas lingkungan. Pengurangan jenis dari suatu populasi mengurangi keanekaragaman lingkungan hidup, kerusakan rantai makanan, dan menyebabkan ketidakseimbangan ekologis yang pada akhirnya dirasakan sebagai kemunduran kesehatan manusia. Oleh karena itu, pengaturan lingkungan hidup merupakan konsep yang berkepentingan dengan kesehatan manusia jangka panjang.

Pengatur lingkungan hidup adalah pengambilan keputusan yang mengatur alokasi sumber dan desain hasilnya mempengaruhi siklus kehidupan ekologis (Edmunds dan Letey, 1973). Menurut Haeruman (1979), yang termasuk ke dalam pengatur lingkungan hidup adalah pemerintah dan segala tingkatannya, seperti departemen pertanian, pertambangan, kehutanan, pejabat-pejabat dalam perusahaan swasta yang secara tidak langsung menciptakan limbah yang menjadi

beban pada lingkungan hidup, pemuka adat dan agama yang mengatur kehidupan perorangan dan bermasyarakat.

Demikian pula halnya dengan peternak, baik perorangan maupun kelompok diperlukan pengatur lingkungan hidup karena keputusannya dapat mempengaruhi lingkungan hidup dengan limbah ternak yang dihasilkan dari kegiatan usahanya. Oleh karena itu, peternak berkewajiban menangani sedemikian rupa sehingga limbah ini tidak menjadi beban lingkungan.

2. Produk dan Limbah Ternak Perah

Kegiatan usaha peternakan menghasilkan produk utama berupa susu. Susu sebagai bahan pangan hewani apabila dikonsumsi oleh konsumen dalam keadaan normal dapat meningkatkan kesehatan fisik yang bersangkutan. Selain menghasilkan susu, sapi perah menghasilkan pula limbah. Menurut Wiryosuhanto (1985) limbah ternak dalam arti sempit dapat dikatakan sebagai kotoran atau tinja dan urine ternak, yang bisa disebut manure.

Sapi laktasi yang mempunyai bobot badan 450 kg membutuhkan rumput kurang lebih 30 kg, konsentrat 6 kg, air 50 liter per ekor per hari serta menghasilkan limbah berupa kotoran dan urine kurang lebih sebanyak 25 kg per ekor per hari (Wiryusohanto, 1985; Sudono, 1990).

Limbah ternak sapi perah terdiri atas limbah padat, limbah cair dan limbah gas. Limbah padat adalah semua limbah yang berbentuk padatan atau berada dalam fase padat, sedang limbah cair adalah semua limbah yang berbentuk cairan atau berada dalam fase cair dan limbah gas adalah semua limbah yang berbentuk gas atau berada dalam fase gas (Soehadji, 1992).

3. Pengertian Biogas

Biogas adalah gas yang dapat dibakar atau sumber energi yang merupakan campuran berbagai gas, dengan gas methana dan gas karbon dioksida merupakan campuran yang dominan (Simamora et al., 2006).

Harahap et al. (1978) menyatakan bahwa gasbio, merupakan bahan bakar berguna yang dapat diperoleh dengan memproses limbah di dalam alat yang dinamakan penghasil gasbio. Dinyatakan pula bahwa gas bio memiliki nilai

kalorinya cukup tinggi, yaitu dalam kisaran 4.800-6.700 Kcal/m3, dimana gas methana murni (100%) mempunyai nilai kalori 8.900 Kcal/m3. Kisaran komposisi gas dalam gasbio dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Komposisi gas dalam biogas

No Jenis Gas Komposisi Komposisi

1 Methana (CH4) 54-70 % 65,7 %

2 Karbon dioksida (CO2) 27-45 % 27,0 %

3 Nitrogen (N2) 0,5-3 % 2,3 %

4 Karbon monoksida (CO) 0,1 % 0,0 %

5 Oksigen (O2) 0,1 % 1,0 %

6 Propen (C3H8) - 0,7 %

7 Hidrogen sulfida (H2S) Sedikit sekali tidak teratur

8 Nilai kalori (Kcal/m3) 4800-6700 6513

Sumber : Harahap et al. (1978)

Beberapa alasan bahwa energi biogas sangat potensial untuk dikembangkan adalah (1) produksi biogas dari kotoran peternakan sapi ditunjang oleh kondisi yang kondusif perkembangan peternakan sapi di Indonesia akhir-akhir ini, sehingga ketersediaan supply bahan terjamin, (2) regulasi di bidang energi seperti kenaikan tarif listrik, kenaikan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG), premium, minyak tanah, minyak solar, minyak diesel dan minyak bakar telah mendorong pengembangan sumber energi alternatif yang murah, berkelanjutan dan ramah lingkungan, (3) kenaikan harga dan kelangkaan pupuk anorganik di pasaran karena distribusi pemasaran yang kurang baik menyebabkan petani berpaling pada penggunaan pupuk organik.

Pendukung kegiatan industri kecil di pedesaan adalah pemanfaatan untuk kompor, penerangan, pemanas air, pembangkit listrik dan penggunaan lainnya. Sedangkan lumpur keluaran dari digester dapat dimanfaatkan untuk pupuk atau dialirkan ke kolam ikan, untuk media tanaman jamur dan pakan ternak. Pengembangan kegiatan penelitian dan penerapan biogas telah dilaksanakan oleh PTP-ITB tahun 1978 dan dicapai, yaitu digester biogas berskala 18 m3, dapat dimanfaatkan untuk penerangan dan kompor gas, pemurnian biogas, pengemasan biogas dalam tabung (skala laboratorium), dan

sebagai sumber energi pada motor bakar untuk menghasilkan sumberdaya mekanis maupun listrik.

Untuk memproduksi biogas diperlukan digester. Digester dapat mengurangi emisi gas metana (CH4) yang dihasilkan pada dekomposisi bahan organik yang diproduksi dari sektor pertanian dan peternakan. Dengan menggunakan digester kotoran sapi difermentasi menjadi gas metana (biogas). Gas metana termasuk gas yang menimbulkan efek rumah kaca yang menyebabkan terjadinya fenomena pemanasan global, karena gas metana memiliki dampak 21 kali lebih tinggi dibandingkan gas karbondioksida (CO2). Pengurangan gas metana secara lokal ini dapat berperan positif dalam upaya mengatasi masalah pemanasan global (efek rumah kaca) yang berakibat pada perubahan iklim global. Secara tidak langsung, upaya ini juga merupakan dukungan pada program internasional, yaitu mekanisme pembangunan bersih (Clean Development Mechanism) dari protokol Kyoto yang efektif berlaku mulai 16 Februari 2005 dan Indonesia termasuk negara yang meratifikasinya. Penggunaan green energy dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca dapat dimanfaatkan untuk memperoleh kompensasi dari negara-negara industri melalui perdagangan gas karbon.

4. Prinsip Pembuatan Biogas

Prinsip pembuatan biogas adalah adanya dekomposisi bahan organik secara anerobik (tertutup dari udara bebas) untuk menghasilkan gas yang sebagian besar berupa metana (yang memiliki sifat mudah terbakar) dan karbondioksida. Pada umumnya semua jenis bahan organik dapat diproses untuk menghasilkan biogas, namun demikian hanya bahan organik (padat, cair) homogen seperti kotoran dan urine (air kencing) hewan ternak yang cocok untuk sistem biogas sederhana. Di samping itu juga sangat mungkin menyatukan saluran pembuangan di kamar mandi atau WC ke dalam sistem biogas.

Di daerah yang banyak industri pemrosesan makanan antara lain tahu, tempe, ikan pindang atau brem dapat menyatukan saluran limbahnya ke dalam sistem biogas, sehingga limbah industri tersebut tidak mencemari lingkungan di sekitarnya. Hal ini memungkinkan karena limbah industri tersebut di atas berasal

dari bahan organik yang homogen. Jenis bahan organik yang diproses sangat mempengaruhi produktivitas sistem biogas, di samping parameter-parameter lain seperti temperatur digester, pH, tekanan dan kelembaban udara. Salah satu cara menentukan bahan organik yang sesuai untuk menjadi bahan masukan sistem biogas adalah dengan mengetahui perbandingan Karbon (C) dan Nitrogen (N) atau disebut rasio C/N. Beberapa percobaan yang telah dilakukan oleh ISAT menunjukkan bahwa aktivitas metabolisme dari bakteri methanogenik akan optimal pada nilai rasio C/N sekitar 8-20 (Wiryosuhanto, 1985). Bahan organik dimasukkan ke dalam ruangan tertutup kedap udara (disebut digester) sehingga bakteri anaerob akan membusukkan bahan organik tersebut yang kemudian menghasilkan gas (disebut biogas). Biogas yang telah terkumpul di dalam digester selanjutnya dialirkan melalui pipa penyalur gas menuju tabung penyimpan gas atau langsung ke lokasi penggunaannya.

5. Manfaat Biogas

Manfaat energi biogas adalah sebagai pengganti bahan bakar khususnya minyak tanah dan dipergunakan untuk memasak. Dalam skala besar, biogas dapat digunakan sebagai pembangkit energi listrik. Di samping itu, dari proses produksi biogas akan dihasilkan sisa kotoran ternak yang dapat langsung dipergunakan sebagai pupuk organik pada tanaman/budidaya pertanian. Limbah biogas, yaitu kotoran ternak yang telah hilang gasnya (slurry) merupakan pupuk organik yang sangat kaya akan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman. Bahkan, unsur-unsur tertentu seperti protein, selulose, lignin dan lain-lain tidak dapat digantikan oleh pupuk kimia. Pupuk organik dari biogas telah dicobakan pada tanaman jagung, bawang merah dan padi. Sedangkan komponen biogas untuk skala rumah tangga biasanya memiliki komposisi seperti yang tersaji pada Tabel 2.

Tabel 2. Komposisi gas yang terdapat dalam biogas skala rumah tangga

No. Jenis Gas Volume (%)

1 Metana (CH4) ± 60

2 Karbondioksida (CO2) ± 38

3 O2, H2 dan H2S ± 2

Nilai kalori dari satu meter kubik biogas sekitar 6.000 watt jam yang setara dengan setengah liter minyak diesel. Oleh karena itu, biogas sangat cocok digunakan sebagai bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan pengganti minyak tanah, Liquefied Petroleum Gas (LPG), butana, batubara, maupun bahan-bahan lain yang berasal dari fosil. Kesetaraan biogas dapat dilihat dari Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Biogas dibandingkan dengan bahan bakar lain

Keterangan Bahan bakar lain

1 m3 Biogas

Elpiji 0,46 kg

Minyak tanah 0,62 liter Minyak solar 0,52 liter Bensin 0,80 liter Gas kota 1,50 m3 Kayu bakar 3,50 kg

Biogas dapat dipergunakan dengan cara yang sama seperti gas-gas mudah terbakar yang lain. Pembakaran biogas dilakukan dengan mencampurnya dengan sebagian oksigen (O2). Namun demikian, untuk mendapatkan hasil pembakaran yang optimal, perlu dilakukan pra kondisi sebelum biogas dibakar yaitu melalui proses pemurnian/penyaringan karena biogas mengandung beberapa gas lain yang tidak menguntungkan. Sebagai salah satu contoh, kandungan gas hidrogen sulfida yang tinggi yang terdapat dalam biogas jika dicampur dengan oksigen dengan perbandingan 1:20, maka akan menghasilkan gas yang sangat mudah meledak. Tetapi sejauh ini belum pernah dilaporkan terjadinya ledakan pada sistem biogas sederhana.

6. Model Reaktor Biogas

Ada beberapa jenis reaktor biogas yang dikembangkan di antaranya adalah reaktor jenis kubah tetap (fixed-dome), reaktor terapung (floating drum), reaktor jenis balon terbuat dari plastik. Dari ke tiga jenis reaktor biogas tersebut yang sering digunakan adalah jenis kubah tetap (fixed-dome) dan jenis drum mengambang (floating drum). Beberapa tahun terakhir ini dikembangkan reaktor kubah tetap dari bahan fiber glass yang banyak digunakan sebagai reaktor sederhana dalam skala kecil maupun skala besar.

a. Reaktor kubah tetap (fixed-dome)

Reaktor ini disebut juga reaktor China. Dinamakan demikian karena reaktor ini dibuat pertama kali di China sekitar tahun 1930, kemudian sejak saat itu reaktor ini berkembang dengan berbagai model. Pada reaktor ini memiliki dua bagian yaitu digester sebagai tempat pencerna material biogas dan sebagai rumah bagi bakteri, baik bakteri pembentuk asam ataupun bakteri pembentuk gas metana. Bagian pertama dapat dibuat dengan kedalaman tertentu menggunakan batu, batu bata atau beton. Strukturnya harus kuat karena menahan gas agar tidak terjadi kebocoran. Bagian yang kedua adalah kubah tetap (fixed-dome). Dinamakan kubah tetap karena bentuknya menyerupai kubah dan bagian ini merupakan pengumpul gas yang tidak bergerak (fixed). Bentuk reaktor kubah tetap terbuat dari semen dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini.

Gas yang dihasilkan dari material organik pada digester akan mengalir dan disimpan di bagian kubah. Keuntungan dari reaktor ini adalah biaya konstruksi lebih murah daripada menggunakan reaktor terapung, karena tidak memiliki bagian yang bergerak menggunakan besi yang tentunya harganya relatif lebih mahal dan perawatannya lebih mudah. Sedangkan kerugian dari reaktor ini adalah seringnya terjadi kehilangan gas pada bagian kubah karena konstruksi tetapnya.

b. Reaktor floating drum

Reaktor jenis terapung pertama kali dikembangkan di India pada tahun 1937 sehingga dinamakan dengan reaktor India. Memiliki bagian digester yang sama dengan reaktor kubah, perbedaannya terletak pada bagian penampung gas menggunakan peralatan bergerak menggunakan drum. Drum ini dapat bergerak naik-turun yang berfungsi untuk menyimpan gas hasil fermentasi dalam digester. Pergerakan drum mengapung pada cairan tergantung dari jumlah gas yang dihasilkan. Keuntungan dari reaktor ini adalah dapat melihat secara langsung volume gas yang tersimpan pada drum karena pergerakannya. Karena tempat penyimpanan yang terapung sehingga tekanan gas konstan. Sedangkan kerugiannya adalah biaya material konstruksi dari drum lebih mahal. Faktor korosi pada drum juga menjadi masalah sehingga bagian pengumpul gas pada reaktor ini memiliki umur yang lebih pendek dibandingkan menggunakan tipe kubah tetap. Bentuk reaktor biogas terapung dapat dilihat pada Gambar 3 berikut ini.

c. Reaktor balon dari plastik

Reaktor balon merupakan jenis reaktor yang banyak digunakan pada skala rumah tangga yang menggunakan bahan plastik sehingga lebih efisien dalam penanganan dan perubahan tempat biogas. reaktor ini terdiri dari satu bagian yang berfungsi sebagai digester dan penyimpan gas masing-masing bercampur dalam satu ruangan tanpa sekat. Material organik terletak dibagian bawah karena memiliki berat yang lebih besar dibandingkan gas yang akan mengisi pada rongga atas. Bentuk reaktor biogas balon dari bahan plastik dapat dilihat pada Gambar 4 berikut ini.

Gambar 4. Reaktor balon

d. Reaktor dari bahan fiber glass

Reaktor bahan fiber glass merupakan jenis reaktor yang banyak digunakan pada skala rumah tangga yang menggunakan bahan fiber glass sehingga lebih efisien dalam penanganan dan perubahan tempat biogas. Reaktor ini terdiri dari satu bagian yang berfungsi sebagai digester dan penyimpanan gas masing-masing bercampur dalam satu ruangan tanpa sekat. Reaktor dari bahan fiber glass ini sangat efisien karena sangat kedap, ringan dan kuat. Jika terjadi kebocoran mudah diperbaiki atau dibentuk kembali

seperti semula, dan yang lebih efisiennya adalah reaktor dapat dipindahkan sewaktu-waktu jika peternak sudah tidak menggunakannya lagi. Bentuk reaktor biogas dari bahan fiber glass dapat dilihat pada Gambar 5 berikut ini.

Gambar 5. Reaktor dari bahan fiber glass 7. Kajian Aspek-Aspek dalam Penilaian Proyek

a. Aspek Teknis

Aspek ini berkenaan dengan proses pembangunan usaha secara teknis dan operasi setelah proyek dijalankan. Aspek tersebut menyangkut faktor produksi (input) dan hasil produksi (output) yang akan menguji hubungan-hubungan teknis yang mungkin dalam suatu usaha (Husnan dan Suwarsono, 2000). Analisis aspek teknis meliputi penentuan kapasitas produksi (skala usaha) yang merupakan volume atau jumlah satuan usaha yang dihasilkan selama satuan waktu tertentu, penentuan lokasi usaha, bahan baku dan pembantu serta pendukung lainnya, pemilihan teknologi, penggunaan mesin dan peralatan.

b. Aspek manajemen operasi

Analisis manajemen operasional perusahaan meliputi kebutuhan tenaga kerja, bentuk dan struktur organisasi dan spesifikasi jabatan dalam perusahaan. Analisis kebutuhan tenaga kerja didasarkan kebutuhan pada proses produksi, manajemen dan proses administrasi. Struktur formal organisasi dapat membantu menjelaskan wewenang tugas dan tanggung jawab manajemen (Kadariah et al., 1999).

a) Aspek Pemasaran

Menurut Husnan dan Suwarsono (2000) analisis terhadap aspek pasar dan pemasaran pada suatu usaha, ditujukan untuk mendapatkan gambaran tentang (a) Potensi pasar bagi produk yang tersedia untuk masa yang akan datang. Permintaan dan penawaran produk pada masa yang akan datang, dihitung menggunakan metode peramalan, (b) Pangsa pasar yang dapat diserap oleh usaha tersebut dari keseluruhan pasar potensial serta perkembangan pangsa pasar tersebut di masa yang akan datang.

Strategi pemasaran adalah logika pemasaran dan berdasarkan itu, unit usaha diharapkan untuk mencapai sasaran-sasaran pemasaran-nya. Pada dasarnya, strategi pemasaran memberikan arah dalam kaitannya dengan variabel-variabel seperti segmentasi pasar, indentifikasi pasar sasaran, positioning, elemen bauran pemasaran dan biaya bauran pemasaran (Tjiptono, 1995).

b) Aspek Sosial

Aspek sosial, yaitu berkenaan dengan dampak sosial yang lebih luas dari investasi yang diusulkan, seperti penyediaan, pengaruh terhadap lingkungan dan pemerataan pendapatan.

c) Aspek Finansial

Aspek ini mengukur manfaat ekonomis bagi proyek itu sendiri atau sering disebut manfaat finansial. Manfaat finansial ini berupaya melihat apakah proyek mampu memenuhi kewajiban finansial ke dalam atau ke luar perusahaan serta mendatangkan keuntungan yang layak bagi perusahaan atau pemiliknya.

Menurut Gittinger (1986), analisis finansial adalah suatu analisis yang membandingkan antara biaya-biaya dengan manfaat (benefit) untuk menentukan apakah suatu proyek akan menguntungkan selama umur proyek. Suatu usaha dapat dinilai layak apabila memberikan keuntungan finansial.

8. Teori Manfaat dan Biaya

Analisis biaya manfaat merupakan penerapan ekonomi kesejahteraan

modern dan ditujukan untuk memperbaiki efisiensi ekonomi alokasi sumberdaya.

Setiap proyek, program atau kebijaksanaan baru yang diusulkan oleh masyarakat akan selalu mengarah pada aspek manfaat dan biaya. Dalam menilai manfaat absolut maupun relatif proyek-proyek, program, kebijaksanaan-kebijaksanaan, kiranya diperlukan suatu dasar perbandingan. Tolok ukur analisis biaya manfaat pada hakekatnya adalah nilai moneter. Ini tak berarti bahwa analisis biaya manfaat perlu diatasi pada hal-hal yang secara nyata diperjualbelikan (Hufschmidt et al., 1987).

Menurut Suparmoko (1997), manfaat dan biaya suatu proyek dapat dibedakan menjadi ”manfaat dan biaya riil” (real benefits and costs) dan ”manfaat dan biaya semu” (pecuniary benefits and costs). Manfaat riil adalah manfaat yang timbul bagi seseorang yang tidak diimbangi dengan hilangnya manfaat bagi pihak lain, sedangkan biaya riil adalah biaya yang sungguh-sungguh ada dalam masyarakat dan tidak diimbangi oleh pengurangan beban bagi pihak lain. Manfaat semu adalah manfaat yang timbul dari suatu proyek dan diterima oleh sekelompok orang tertentu, tetapi ada sekelompok orang lain yang menjadi menderita karena adanya proyek tersebut. Manfaat semu ini tidak diperhitungkan dalam perhitungan biaya dan manfaat proyek, sedangkan manfaat riil diperhitungkan dalam perhitungan biaya dan manfaat proyek.

Ada tiga macam perbedaan manfaat dari biaya riil menurut Suparmoko (1997), yaitu manfaat dari biaya langsung tidak langsung, manfaat dari biaya yang ”tangible” (yang dapat diraba) dari yang ”intangible” (yang tak dapat diraba) serta manfaat dari biaya ”internal” dan ”eksternal”.

a. Manfaat dan biaya langsung dan tidak langsung.

Manfaat dan biaya langsung (primary benefits and primary cost) adalah manfaat dan biaya yang dekat hubungannya dengan tujuan utama dari suatu proyek, sedangkan manfaat dan biaya tidak langsung (secondary benefits and

secondary cost) dari suatu proyek lebih merupakan hasil sampingan dari

b. Manfaat dan biaya yang ”tangible” (yang dapat diraba) dan yang

”intangible” (yang tak dapat diraba).

Istilah dapat diraba diterapkan bagi biaya dan manfaat yang dapat dinilai di pasar, sedangkan manfaat dan biaya yang tidak dapat dipasarkan adalah tidak dapat diraba.

c. Manfaat dan biaya ”internal” dan ”eksternal”

Suatu proyek menghasilkan manfaat dan biaya internal bila biaya dan manfaat tersebut dihasilkan terbatas pada tempat tertentu, sedangkan bila menghasilkan biaya dan manfaat pada tempat lain disebut manfaat dan biaya eksternal.

9. Analisis Finansial

Analisis finansial dalam persiapan dan analisis proyek menerangkan pengaruh-pengaruh finansial dari suatu proyek yang diusulkan terhadap peserta yang tergabung di dalamnya. Tujuan utama analisis finansial terhadap usaha pertanian (farms) menurut Gittinger (1986) adalah untuk menentukan berapa banyak keluarga petani yang menggantungkan kehidupannya kepada usaha pertanian tersebut. Salah satu cara untuk melihat kelayakan finansial adalah dengan metode cash flow analysis.

Metode ini dilakukan setelah komponen-komponen biaya dan manfaat tersebut dikelompokkan dan diperoleh nilainya. Komponen-komponen tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu manfaat atau penerimaan (benefit; inflow) dan biaya atau pengeluaran (cost; outflow). Selisih antara keduanya disebut manfaat bersih (net benefit), untuk tingkat investasi menggunakan beberapa kriteria penilaian kelayakan yaitu: Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR) dan Net Benefit Cost Ratio (Net B/C) (Gittinger, 1986).

Analisis finansial dilakukan untuk melihat apakah usaha yang dijalankan tersebut layak atau tidak dengan melihat kriteria-kriteria investasi yaitu Pay Back

Period (PBP), Net Benefit Cost Ratio (Net B/C), Break Even Point (BEP), Net Present Value (NPV) dan Internal Rate of Return (IRR).

a. Pay Back Period (PBP)

PBP merupakan waktu yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal (Newman, 1990). Perhitungan PBP ini dilengkapi dengan rasio keuntungan dan biaya dengan nilai sekarang. Jika nilai perbandingan keuntungan dengan biaya lebih besar atau sama dengan 1, proyek tersebut dapat dijalankan. b. Net Benefit Cost Ratio (Net B/C)

Net B/C merupakan perbandingan jumlah nilai bersih sekarang yang positif dengan jumlah nilai bersih sekarang yang negatif. Angka ini menunjukkan tingkat besarnya tambahan manfaat pada setiap tambahan biaya sebesar satu satuan. Jika diperoleh nilai net B/C > 1, maka proyek layak dilaksanakan, tetapi jika nilai B/C < 1, maka proyek tidak layak untuk dilaksanakan.

c. Break Even Point (BEP)

BEP merupakan suatu gambaran kondisi penjualan produk yang harus dicapai untuk melampaui titik impas. Proyek dikatakan impas jika jumlah hasil penjualan produknya pada suatu periode tertentu sama dengan jumlah biaya yang ditanggung sehingga proyek tersebut tidak menderita kerugian tetapi juga tidak memperoleh laba. Jika hasil penjualan produk tidak dapat melampaui titik ini maka proyek yang bersangkutan tidak dapat memberikan laba (Sutojo, 1993).

d. Net Present Value (NPV)

NPV menunjukkan keuntungan yang akan diperoleh selama umur investasi, merupakan jumlah nilai penerimaan arus tunai pada waktu sekarang dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan selama waktu tertentu. Kriteria NPV sebagai berikut :

a) NPV >0, maka proyek menguntungkan dan layak dilaksanakan

b) NPV = 0, maka proyek tidak untung dan juga tidak rugi (manfaat diperoleh hanya cukup untuk menutupi biaya yang dikeluarkan sehingga pelaksanaan proyek berdasarkan penilaian subyektif pengambilan keputusan)

e. Internal Rate of Return (IRR)

IRR menunjukkan persentase keuntungan yang diperoleh atau investasi bersih dari suatu proyek, atau tingkat diskonto yang dapat membuat arus penerimaan bersih sekarang dari investasi (NPV) sama dengan nol. Jika nilai IRR lebih besar dari tingkat diskonto maka proyek layak untuk dilaksanakan sedangkan jika nilai IRR lebih kecil dari tingkat diskonto maka proyek tersebut tidak layak untuk dilaksanakan.

10. Analisis Sensitivitas dan Swichthing Value

Suatu proyek pada dasarnya menghadapi ketidakpastian karena dipengaruhi perubahan-perubahan baik dari sisi penerimaan atau pengeluaran yang akhirnya akan mempengaruhi tingkat kelayakan proyek. Analisis sensitivitas bertujuan untuk melihat apa yang akan terjadi dengan hasil analisa proyek jika ada suatu kesalahan atau perubahan-perubahan dalam dasar-dasar perhitungan biaya atau manfaat (Kadariah et al., 1999). Pada umumnya proyek-proyek yang dilaksanakan sensitif berubah-ubah akibat empat masalah utama, yaitu harga, kenaikan biaya, keterlambatan pelaksanaan dan hasil (Gittinger, 1986).

Suatu variasi dari analisis sensitivitas adalah nilai pengganti (switching value). Menurut Gittenger (1986), pengujian ini dilakukan sampai dicapai tingkat minimum dimana proyek dapat dilaksanakan dengan menentukan berapa besarnya proporsi manfaat yang akan turun akibat manfaat bersih sekarang menjadi nol (NPV=0). NPV sama dengan nol akan membuat IRR sama dengan tingkat suku bunga dan Net B/C sama dengan satu. Analisis dilakukan pada perubahan harga input dan output yang terdiri dari empat perubahan harga, yaitu ;

i. penurunan harga output ii. kenaikan biaya total iii. kenaikan biaya investasi iv. kenaikan biaya operasional.

11. Analisis Strategi Pengembangan Industri Biogas

Menurut Glueck dan Jauch (1999) strategi merupakan rencana yang disatukan menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan keunggulan suatu perusahaan dengan tantangan dan lingkungan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat.

Secara umum, manajemen strategi diawali dari tahap perumusan strategi, tahap implementasi dan selanjutnya tahap evaluasi strategi (David, 1997). Tahap perumusan strategi meliputi pernyataan misi, penetapan tujuan, identifikasi peluang dan ancaman, serta kekuatan dan kelemahan. Analisis internal meliputi pemasaran dan distribusi, manajemen, produksi dan operasi, permodalan dan keuangan, serta pengembangan sumberdaya manusia (SDM). Analisis eksternal meliputi lingkungan industri dan lingkungan makro.

Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis strategi dengan analisis SWOT, yaitu analisis kekuatan-kelemahan dan peluang–ancaman (Strengths,

Weaknesses, Opportunities, Threats). Analisis SWOT merupakan identifikasi

bersifat sistematik dari faktor-faktor kekuatan dan kelemahan organisasi, peluang dan ancaman lingkungan luar, serta strategi yang menyajikan kombinasi terbaik di antara kesempatannya. Matriks SWOT akan menghasilkan empat tipe strategi (Tabel 4) sebagai berikut :

a. Strategi S-O

Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.

b. Strategi S-T

Strategi ini adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman.

c. Strategi W-O

Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.

d. Strategi W-T

Strategi ini berdasarkan kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

Tabel 4. Matriks SWOT Internal Eksternal Kekuatan (S) Faktor-faktor Kekuatan Kelemahan (W) Faktor-faktor kelemahan Peluang (O) Faktor-faktor Peluang strategi S-O Gunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang strategi W-O Atasi kelemahan dengan memanfaatan peluang Ancaman (T) Faktor-faktor ancaman strategi S-T Gunakan kekuatan untuk menghindari ancaman strategi W-T Meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman Sumber : David, 1997.

III. METODE KAJIAN

1. Lokasi dan Waktu

Lokasi kajian bertempat untuk kelompok dilaksanakan di kelompok peternakan sapi di Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung, dan Kelompok Peternakan Sapi di Cisarua, Bogor, Provinsi Jawa Barat. Sedangkan untuk lokasi kajian secara individu dilaksanakan di peternak sapi perah di Ciracas Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta dan peternak sapi di Kaba Wetan Kepahiang, Provinsi Bengkulu.

Pemilihan lokasi ini dilakukan secara purposive, yaitu didasarkan pada pertimbanga: (1) lokasi tersebut merupakan daerah kawasan industri peternakan rakyat yang sangat padat sehingga kemudahan bahan baku tersedia secara kontinu, (2) di daerah ini merupakan lokasi percontohan untuk pengembangan energi alternatif. Responden yang dipilih merupakan ketua kelompok dan individu yang bersedia diwawancarai. Kajian ini dilaksanakan selama tiga bulan, yaitu pada bulan Juli sampai bulan Oktober 2008.

2. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam kajian ini adalah data primer dan data sekunder yang bersifat kuantitatif dan kualitatif terhadap kelayakan pengembangan biogas di empat lokasi kajian.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara : (1) Studi kepustakaan (eksplorasi), terutama teknis produksi biogas, strategi bauran pemasarannya; (2) Pengamatan langsung (observasi) dengan cara mempelajari berbagai dokumen, proses produksi dan aspek finansial; (3) Membuat daftar pertanyaan (kuesioner) dan wawancara terhadap kelompok maupun individu peternak sapi perah. Bentuk kuesioner dapat dilihat pada Lampiran 1.

3. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam kajian ini dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis kuantitatif meliputi tahap transfer data, editing data, pengolahan data dan interpretasi data secara deskriptif. Analisis kualitatif digunakan untuk mengetahui aspek teknis, aspek pasar, aspek manajemen dan aspek sosial. Aspek teknis meliputi teknologi, kuantitas dan kualitas tenaga teknis serta faktor non-ekonomis, kemudian aspek pasar meliputi pemasaran dan daya serap pasar, sedangkan aspek manajemen meliputi bentuk usaha,

wewenang dan tanggung jawab, spesifikasi tenaga kerja dan kebutuhan biaya gaji dan upah tenaga kerja dan aspek sosial berhubungan dengan dampak sosial dan lingkungan dalam pengembangan biogas di empat lokasi kajian.

Aspek analisis kuantitatif digunakan untuk mengetahui aspek kelayakan pengembangan biogas sebagai energi alternatif. Adapun metode analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis kelayakan investasi dan analisis SWOT untuk mengetahui strategi yang perlu dikembangkan secara umum di empat lokasi kajian.

a. Analisis Kelayakan Usaha

Analisis kelayakan suatu kegiatan usaha yang digunakan dalam kajian ini terdiri dari lima kriteria investasi, yaitu Pay Back Period (PBP), Net Benefit

Cost Ratio (Net B/C), Break Even Point (BEP), Net Present Value (NPV)

dan Internal Rate of Return (IRR).

a) Pay Back Period (PBP)

PBP adalah suatu periode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan aliran kas (Umar, 1997), dapat dinotasi sebagai berikut :

dimana ; n = periode investasi pada saat nilai kumulatif Bt-Ct negatif terakhir

m = nilai kumulatif Bt-Ct negatif terakhir

Bn+1 = nilai sekarang penerimaan bruto pada tahun n + 1

(

+ 1 − + 1)

+ = n n C B m n PBPCn+1 = nilai sekarang biaya bruto tahun n + 1 b) Net Benefit Cost Ratio (Net B/C)

Menurut Gittenger (1986), Net B/C merupakan perbandingan jumlah nilai bersih sekarang yang positif dengan jumlah nilai bersih sekarang yang negatif. Angka ini menunjukkan tingkat besarnya

tambahan manfaat pada setiap tambahan biaya sebesar satu satuan, dapat dinotasikan sebagai berikut :

dimana ; Bt = benefit bruto pada tahun ke-t (Rp) Ct = biaya bruto pada tahun ke-t (Rp) n = umur ekonomis usaha (tahun) i = tingkat suku bunga (%)

t = periode investasi (i = 1,2,3....n)

c) Break Even Point (BEP)

BEP adalah suatu cara untuk dapat menetapkan tingkat produksi dimana penjualan sama dengan biaya-biaya. Dengan kata lain, tingkat produksi dimana tidak ada kerugian dan keuntungan (Nitisemito, 1980), dinotasikan sebagai berikut :

d) Net Present Value (NPV)

Menurut Gittenger (1986), NPV adalah menunjukkan keuntungan yang akan diperoleh selama umur investasi, merupakan jumlah nilai penerimaan arus tunai pada waktu sekarang dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan selama waktu tertentu, dapat dinotasikan sebagai berikut :

(

(

Net

Penerimaan Total Variabel Biaya Tetap Biaya BEP − = 1dimana ; Bt = benefit bruto pada tahun ke-t (Rp) Ct = biaya bruto pada tahun ke-t (Rp) n = umur ekonomis usaha (tahun) i = tingkat suku bunga (%)

t = periode investasi (i = 1,2,3....n)

e) Internal Rate of Return (IRR)

Menurut Gray, et al. (1992) IRR menunjukkan persentase keuntungan yang diperolah atau investasi bersih dari suatu proyek atau tingkat diskonto yang dapat membuat arus penerimaan bersih sekarang dari investasi (NPV) sama dengan nol. Formulasi yang digunakan dalam menghitung Net B/C adalah sebagai berikut :

dimana ; NPV1 = Nilai NPV yang positif (Rp) NPV2 = Nilai NPV yang negatif (Rp)

i1 = discount rate nilai NPV yang positif (%) i2 = discount rate nilai NPV yang negatif (%)

i* = IRR (%) b. Analisis Matriks SWOT

Matriks SWOT digunakan untuk menyusun strategi pengembangan biogas individu dan kelompok. Matriks ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matriks

∑

∑

= = + + = n o t t 0 (1 i) Ct -) 1 ( n t t i Bt NPV∑

= + − = n o t t t t i C B ) 1 ( ) ( * 2 1 2 1 1 i i NPV NPV NPV i i − − + =ini dapat menghasilkan empat sel kemungkinan alternatif strategi, yaitu strategi S-O, strategi W-O, strategi W-T dan strategi S–T, seperti terlihat pada Tabel – 4.

Terdapat delapan tahapan dalam membentuk matriks SWOT, yaitu : a) Tentukan faktor-faktor peluang eksternal perusahaan

b) Tentukan faktor-faktor ancaman eksternal perusahaan c) Tentukan faktor-faktor kekuatan internal perusahaan d) Tentukan faktor-faktor kelemahan internal perusahaan

e) Sesuaikan kekuatan internal dengan peluang eksternal untuk mendapatkan strategi S – O.

f) Sesuaikan kelemahan internal dengan peluang eksternal untuk mendapatkan strategi W – O.

g) Sesuaikan kekuatan internal dengan ancaman eksternal untuk mendapatkan strategi S – T.

h) Sesuaikan kelemahan internal dengan ancaman eksternal untuk mendapatkan strategi W – T.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Keadaan Umum

Penelitian ini dilaksanakan di 4 (empat) lokasi yakni (i) kelompok peternakan sapi di Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung, (ii) kelompok Peternakan Sapi di Cisarua Bogor, Provinsi Jawa Barat (iii) peternak sapi perah di Ciracas Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta dan (iv) peternak sapi di Kaba Wetan Kepahiang, Provinsi Bengkulu.

Kelompok peternakan sapi Bina Bersama di Bangka Tengah secara administratif berada di desa Perlang, kecamatan Lubuk Besar. Pada umumnya mata pencaharian penduduknya adalah berkebun lada dan karet, sedangkan peternakan masih merupakan usaha sampingan, populasi sapi yang ada dikelompok sebanyak 96 ekor dengan jumlah peternak sebanyak 20 orang.

Pada tahun 2006, dengan dana APBN Direktorat Jenderal Peternakan melalui program BATAMAS, kelompok mendapat bantuan 1 (satu) paket denplot biogas dengan kapasitas 32 M3 , Dalam perkembangan nya pemanfaatan denplot tersebut saat ini lebih terfokus dalam memproduksi pupuk organik, karena permintaan cukup tinggi sedangkan suplai terbatas, harga pupuk organik ditingkat peternak sekitar Rp. 2000/kg.

Harga minyak tanah di Bangka Tengah, Rp. 4500/liter dan relatif masih murah karena masih mendapat subsidi dari pemerintah.

Kelompok peternakan Bina Warga Cisarua di Kabupaten Bogor, beranggotakan 20 orang, umumnya adalah peternak sapi perah yang tergabung dalam wadah Koperasi Susu Giri Tani. Kepemilikan sapi rata-rata 8-10 ekor , populasi sapi di kelompok saat ini sebanyak 230 ekor, pada umumnya peternak memelihara sapi perah merupakan sebagai usaha pokok.

Pada tahun 2007 dengan dan KLH (Kementerian Lingkungan Hidup) yang bertujuan untuk memperbaiki lingkungan melalui pemasangan instalasi biogas, kelompok tersebut mendapat bantuan 2 paket denplot biogas senilai Rp 60 juta rupiah dengan kapasitas digester 17 M3 . Pemanfaatan denplot tersebut saat ini lebih terfokus untuk memenuhi kebutuhan masak sehari-hari mengingat harga minyak tanah sangat mahal sekitar Rp. 8000/liter, dengan kapasitas

digester yang terpasang maka pemanfaatan gas nya dapat disalurkan di 3 (tiga) rumah tangga. Produk lainnya yang cukup potensil untuk menambah pendapatan peternak yakni dari pupuk baik padat maupun pupuk cair yang akhir-akhir ini sangat diminati oleh petani sayuran dan kembang. Untuk pupuk cair harganya sekitar Rp. 3000/liter sedang pupuk padat Rp. 500/kg.

Keadaan umum peternak individu di desa kembangsari, kecamatan Kabah Wetan, Kabupaten Kepahyang, pada umumnya merupakan peternak sapi perah dan sapi potong, jumlah kepemilikan rata-rata 3-5 ekor.

Pada tahun 2006 dengan dana APBN Direktorat Jenderal Peternakan melalui program BATAMAS, kelompok mendapat bantuan 8 unit denplot biogas senilai Rp. 20 juta per unit, dengan digester kapasitas 5 M3 . Pemanfaatan denplot saat ini lebih terfokus untuk memenuhi kebutuhan masak sehari-hari mengingat harga minyak tanah cukup mahal yakni Rp. 4500/liter, disamping produk lainnya berupa pupuk yang nilainya cukup baik, harga ditingkat petani mencapai Rp 500/kg.

Keadaan umum peternak individu di kelurahan kelapa dua wetan ciracas, Jakarta Timur DKI Jakarta, merupakan petani sapi perah dengan jumlah kepemilikan sebanyak 7 ekor dan beternak sapi perah tersebut merupakan usaha pokok.

Pada tahun 2006 melalui dana APBD mendapat bantuan 1 unit denplot biogas senilai Rp. 20 juta, kapasitas digester 5 M3 dengan tujuan adanya peternakan tersebut tidak mencemari lingkungan. Pemanfaatan denplot saat ini terfokus untuk memenuhi kebutuhan masak sehari-hari mengingat adanya kelangkaan minyak tanah dan harga mahal sekitar Rp. 8000/liter, disamping itu pupuk padat nilainya cukup baik dan harga jual Rp 500/kg.

a. Limbah Ternak sebagai Bahan Baku Biogas

Saat ini, masalah lingkungan hidup bukan hanya ditimbulkan oleh limbah dari pabrik kimia, tekstil dan usaha manufaktur lainnya. Industri peternakan juga mulai memberikan andil yang signifikan terhadap permasalahan lingkungan hidup. Usaha peternakan yang selama ini dipandang sebagai usaha yang akrab dengan lingkungan mulai dituding

sebagai usaha yang ikut mencemari lingkungan hidup (Maksudi, 1993). Selain menghasilkan daging, telur, susu dan kulit, usaha peternakan juga menghasilkan produk ikutan (by product) dan limbah (waste). Peningkatan permintaan hasil ternak mendorong meningkatnya populasi ternak dan produktivitas ternak. Sistem pemeliharaan pun beralih dari ekstensif ke pemeliharaan sistem intensif.

Selain memberikan dampak positif, peningkatan usaha peternakan juga memberikan dampak negatif, yaitu limbah yang dihasilkan. Penumpukan limbah ternak akan semakin buruk jika tidak dilakukan usaha untuk pengolahan limbah. Untuk itu, perlu dilakukan upaya pengolahan limbah yang praktis dan murah.

Hasil Utama Ternak. Secara garis besar, ternak yang dipelihara manusia meliputi sapi, kerbau, domba, kambing, ayam broiler, ayam petelur dan ayam kampung. Walaupun sekarang telah banyak yang membudidayakan satwa harapan seperti cacing dan lebah madu. Keberadaan ternak sangat penting bagi kehidupan manusia. Tujuan pemeliharaan ternak yang paling utama adalah sebagai sumber bahan makanan. Dari ternak dapat diperoleh daging, susu dan telur sebagai bahan pangan yang memiliki kandungan nutrisi tinggi. Selain kandungan nutrisinya yang tinggi, produk-produk dari hasil ternak juga memiliki komposisi nutrisi yang seimbang. Keadaan ini merupakan salah satu keunggulan produk hewani dibandingkan dengan bahan pangan yang berasal dari tumbuhan. Protein hewani juga lebih mudah dicerna dari pada protein nabati.

Hasil Sampingan Ternak. Suatu usaha peternakan pasti menghasilkan limbah, di samping hasil utamanya. Limbah ternak merupakan sisa buangan dari suatu kegiatan usaha peternakan seperti usaha pemeliharaan ternak, rumah pemotongan hewan dan pengolahan produk ternak. Limbah tersebut meliputi limbah padat dan limbah cair seperti feses, urine, sisa makanan, embrio, kulit telur, lemak, darah, bulu, kuku, tulang, tanduk dan isi rumen. Semakin besar skala usaha yang dijalankan, maka limbah yang dihasilkan akan semakin banyak. Volume limbah yang

dihasilkan oleh usaha peternakan tergantung dari spesies ternak, skala usaha dan sistem perkandangan.

Berbagai jenis limbah masih dapat dimanfaatkan seperti bulu, wol, kulit, tulang dan tanduk dapat dibuat sebagai barang kerajinan yang dapat menambah penghasilan para peternak. Dengan teknologi yang baik, wol dan kulit dapat diolah menjadi barang yang mempunyai nilai ekonomi tinggi seperti pakaian. Hasil ternak yang tidak dapat dikonsumsi manusia juga bisa digunakan sebagai pakan ternak seperti bulu, tulang dan kerabang telur yang telah dikeringkan dan digiling menjadi tepung yang dapat digunakan sebagai sumber protein dan mineral pelengkap pada ternak. Limbah yang berupa feses, urine dan sisa pakan pun dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan berbagai kebutuhan hidup, dari pupuk organik hingga menjadi penghasil energi seperti biogas.

Ternak dan Permasalahan Lingkungan. Usaha peternakan dapat memberikan manfaat yang besar dilihat dari perannya sebagai penyedia protein hewani. Hal ini yang menjadi alasan pengembangan program peternakan. Namun di sisi lain, peternakan juga menjadi penyebab timbulnya pencemaran. Hasil sampingan ternak berupa limbah dari usaha yang semakin intensif dan skala usaha besar dapat menimbulkan masalah yang komplek. Selain baunya yang tidak sedap, keberadaannya juga mencemari lingkungan, mengganggu pemandangan dan dapat menjadi timbulnya penyakit.

Di usaha peternakan kecil, masalah ini mungkin tidak begitu terasa. Jumlah limbah yang sedikit akan dapat ditangani. Berbeda dengan usaha peternakan skala besar. Limbah yang dihasilkan akan sangat banyak. Jika pengelolaannya tidak dilakukan secara baik akan berakibat buruk. Masyarakat di sekitar peternakan yang merasa terganggu dengan adanya limbah, dapat saja menuntut peternakan tersebut. Hal ini dapat mengancam keberlangsungan usaha peternakan.

Biogas dari Hasil Pemanfaatan Kotoran Ternak. Mendirikan suatu peternakan harus dimulai dengan perencanaan yang matang, tidak hanya terfokus pada aspek produksi utama, tetapi harus memerhatikan faktor lain. Suatu peternakan yang layak sebaiknya mempunyai mekanisme kerja