TINJAUAN PUSTAKA

Itik Alabio (Anas platyrhynchos Borneo)

Itik lokal di Indonesia sekurang-kurangnya dibedakan atas tiga kelompok utama, yaitu itik Tegal, itik Bali dan itik Alabio yang semuanya dipelihara untuk tujuan produksi telur (Srigandono & Sarengat 1990; Suwindra 1998; Solihat et al. 2003). Itik Alabio (Anas platyrhynchos Borneo) merupakan salah satu itik petelur lokal produktif yang berasal dari Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan (Nawhan 1991; Wasito & Rohaeni 1994; Suparyanto 2005; Suryana 2007), termasuk ke dalam ordo anseriformes, famili anatidae, genus dan spesies Anas platyrhynchos Borneo (Hetzel 1985; Suwindra 1998; Biyatmoko 2005a).

Itik Alabio memiliki beberapa sifat karakteristik antara lain: bentuk tubuh membuat garis segitiga dengan kepala kecil dan membesar ke bawah, berdiri tidak terlalu tegak membuat sudut 45o dengan dasar tanah (Nawhan 1991),

postur tubuh condong membentuk sudut 60o (Alfiyati 2008). Warna bulu pada

kepala betina coklat kelam, tidak ada kalung putih di leher, dada kecoklatan, bulu badan berwarna coklat agak biru kehijauan, kaki berwarna jingga, serta bagian atas mata terdapat garis kelam menyerupai alis mata (Setioko & Istiana 1999; Susanti & Prasetyo 2007). Paruh jantan maupun betina berwarna jingga kusam dengan bintik hitam pada ujungnya, ujung sayap, ekor, dada, leher dan kepala sedikit kehitam-hitaman (Wasito & Rohaeni 1994; Biyatmoko 2005). Itik jantan memiliki warna bulu pada kepala bagian atas berwarna coklat kelam mengkilap (Alfiyati 2008), itik jantan dewasa terdapat kalung putih di leher (Wasito & Rohaeni 1994), dada keunguan, bulu badan berwarna coklat muda dan pada ujung ekor terdapat bulu yang melengkung ke atas (Setioko & Istiana 1999; Biyatmoko 2005a; Suparyanto 2005).

Fenotipe itik Alabio berbeda dengan galur itik lokal lainnya, karena tingkat keragaman pada pola warna bulunya (Suparyanto 2005), memiliki warna bulu yang khas (Sopiyana & Prasetyo 2008). Hasil identifikasi terhadap fenotipe itik Alabio dan itik lokal Philipina, terdapat beberapa kesamaan sifat fenotipe yang secara geografis jaraknya cukup jauh, bahkan diduga masuknya itik ke Kalimantan Selatan berasal dari Cina melalui Philipina (Hetzel 1985).

Berdasarkan frekuensi gen pada lokus polimorf ke delapan dan lokus monomorf kedua belas, yang terdapat pada sepuluh jenis itik lokal di Indonesia termasuk Itik Alabio, dapat disimpulkan bahwa itik Alabio berkerabat dekat dengan itik Lombok, itik Bali, itik Mojosari, itik-itik Jawa Tengah, itik-itik Jawa Barat dan itik Khaki Campbell dari Inggris (Hetzel 1985). Hal ini sesuai hasil penelitian Brahmantiyo et al. (2003), berdasarkan analisis morfometrik itik Alabio dekat kekerabatannya dengan itik Mojosari.

Itik Alabio dipelihara masyarakat khususnya di Kalimantan Selatan, dilakukan secara turun temurun, serta mempunyai peranan penting dalam menopang pendapatan peternak dan keluarganya (Zuraida 2004; Biyatmoko 2005). Unggas ini mampu memberikan kontribusi produksi telur sebesar 53.73% terhadap total produksi telur unggas di Kalimantan Selatan (Rohaeni & Rina 2006), kontribusi terhadap pendapatan total keluarga peternak itik sebesar 58% (Zuraida 2004), 42.09-52.80% merupakan mata pencaharian utama peternak itik Alabio, khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Hulu Sungai Tengah (HST) dan Hulu Sungai Selatan (HSS) (Ma’amun & Rina 1995; Zuraida 2004; Biyatmoko 2005a), dan 47.50% di Kabupaten Tanah Laut (Rohaeni & Tarmudji 1994), serta 20.65% di Kecamatan Hamayung Kabupaten HSS (Rohaeni & Rina 2006).

Peranan itik lokal, termasuk itik Alabio tidak saja sebagai sumber pangan yang cepat menghasilkan (quick yielding) (Solihat et al. 2003), tetapi lebih penting lagi merupakan sumber pendapatan peternak itik Alabio (Hamdan & Zuraida 2007; Hamdan et al. 2010), menciptakan lapangan pekerjaan dan menambah konsumsi protein hewani bagi peternak dan masyarakat (Jarmani & Sinurat 2004). Mengingat peranan itik Alabio yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan peternak di pedesaan, unggas ini oleh Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Selatan, terus dikembangkan dan diupayakan untuk dijaga kelestariannya (Dinas Peternakan Propinsi Kalimantan Selatan 2006), bahkan telah dijadikan sebagai salah satu sumber plasma nutfah (genetic

resources) daerah dan nasional (Departemen Pertanian 2006), selain kerbau

rawa/kalang (Bubalus carabanensis) yang ada di Kalimantan Selatan (Dinas Peternakan Propinsi Kalimantan Selatan 2006; Suryana 2007). Keragaan produksi itik Alabio di tingkat lapang masih relatif beragaman, sehingga memungkinkan untuk ditingkatkan produktivitasnya, salah satu dengan program

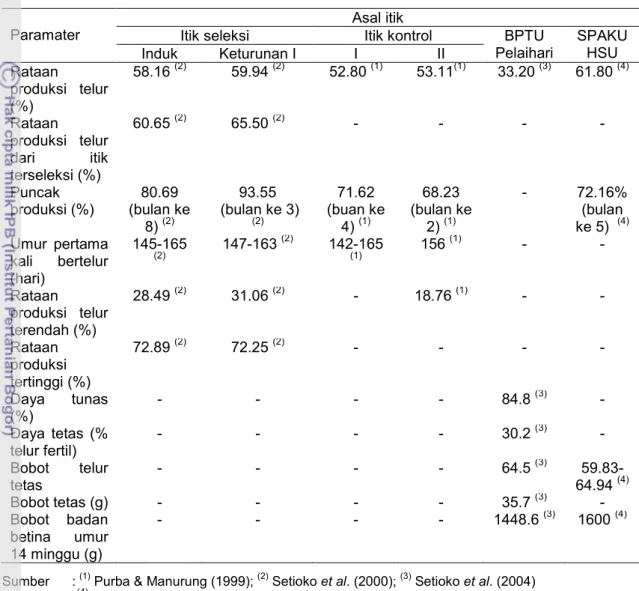

pemuliaan yang terarah dan terstruktur. Keragaan itik Alabio di Kalimantan Selatan, disarikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Keragaan itik Alabio di Kalimantan Selatan

Paramater Itik seleksi Asal itik Itik kontrol BPTU

Pelaihari SPAKU HSU

Induk Keturunan I I II Rataan produksi telur (%) 58.16 (2) 59.94 (2) 52.80 (1) 53.11(1) 33.20 (3) 61.80 (4) Rataan produksi telur dari itik terseleksi (%) 60.65 (2) 65.50 (2) - - - - Puncak produksi (%) (bulan ke 80.69 8) (2) 93.55 (bulan ke 3) (2) 71.62 (buan ke 4) (1) 68.23 (bulan ke 2) (1) - 72.16% (bulan ke 5) (4) Umur pertama kali bertelur (hari) 145-165 (2) 147-163 (2) 142-165 (1) 156 (1) - - Rataan produksi telur terendah (%) 28.49 (2) 31.06 (2) - 18.76 (1) - - Rataan produksi tertinggi (%) 72.89 (2) 72.25 (2) - - - - Daya tunas (%) - - - - 84.8 (3) - Daya tetas (% telur fertil) - - - - 30.2 (3) - Bobot telur tetas - - - - 64.5 (3) 59.83-64.94 (4) Bobot tetas (g) - - - - 35.7 (3) - Bobot badan betina umur 14 minggu (g) - - - - 1448.6 (3) 1600 (4)

Sumber : (1) Purba & Manurung (1999); (2) Setioko et al. (2000); (3) Setioko et al. (2004)

(4) Rohaeni & Setioko (2001).

Keterangan: BPTU (Balai Pembibitan Ternak Unggul), SPAKU (Sentra Pengembangan Agribisnis Komoditas Unggulan), HSU (Hulu Sungai Utara)

Dalam rentang waktu yang cukup lama, itik Alabio telah beradaptasi baik dengan lingkungan, pakan serta sistem pemeliharaan yang berbeda-beda di setiap daerah di Kalimantan Selatan. Terjadi keragaman yang bervariasi diduga disebabkan oleh faktor genetik dan lingkungan. Keragaman yang tinggi merupakan tantangan besar yang harus diatasi dalam upaya meningkatkan produktivitas itik lokal, khususnya dalam menyediakan bibit yang seragam dan berkualitas. Keseragaman biologis pada itik Alabio memiliki arti penting untuk

mendapatkan keseragaman yang optimal, baik dalam hal pertumbuhan, waktu mulai bertelur, produksi dan puncak produksi telur, daya tunas dan lain-lain, khususnya untuk pengembangannya secara komersial.

Sistem Pemeliharaan

Sistem pemeliharaan itik di Indonesia umumnya dibedakan menjadi tiga pola, yaitu sistem ekstensif/tradisional, semi intensif dan intensif (Nawhan 1991; Wasito & Rohaeni 1994; Purba & Manurung 1999; Pingel 2005; Suryana 2007; Hamdan et al. 2010). Sistem pemeliharaan tradisional dengan cara menggembalakan itik di rawa atau sungai (Nawhan 1991), mencari makan sendiri di sekitar rumah, sawah, selokan dan kolam (Solihat et al. 2003), serta diberi pakan tambahan seadanya (Alfiyati 2008). Pemeliharaan sistem semi intensif dan intensif, pakan diberikan secara teratur dalam kandang tanpa atau dengan disediakan kolam (Suwindra 1998; Pingel 2005).

Perkembangan pemeliharaan itik Alabio yang cepat saat ini, mengarah pada pergeseran dari sistem pemeliharaan lanting/tradisional kepada sistem intensif yang sepenuhnya terkurung. Pergeseran ini menunjukkan bahwa, usaha ternak itik Alabio bukan hanya dipandang sekedar usaha sambilan, melainkan telah mengarah kepada cabang usaha pokok dengan orientasi komersial (Biyatmoko 2005; Prasetyo 2006; Suryana 2007), dengan skala usaha pemeliharaan disesuaikan dengan kemampuan modal yang dimiliki peternak (Hamdan et al. 2010). Menurut Edianingsih (1991) sistem pemeliharaan intensif dapat meningkatkan keuntungan sebesar 50% lebih tinggi daripada pemeliharaan ekstensif-tradisional.

Usaha pemeliharaan itik Alabio, menurut Setioko (2001) dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu: a) skala kecil, itik yang dipelihara kurang dari 500 ekor dengan sistem pemeliharaan tradisional dilepas di rawa, sawah atau sungai (Alfiyati 2008); b) skala sedang jumlah pemeliharaan antara 500-5000 ekor/peternak, dan c) skala besar jumlah itik yang dipelihara lebih dari 5000 ekor/peternak dan dipelihara secara intensif. Khususnya di Kabupaten HSU, pemeliharaan itik Alabio sudah mengarah kepada spesialisasi usaha, yaitu penetasan (hatchery), penghasil telur tetas (breeding), telur konsumsi (laying) dan pembesaran itik dara (rearing) (Nawhan 1991;Biyatmoko 2005; Suryana & Tiro 2007). Pemeliharaan itik Alabio di Kabupaten HSS dan HST khusus untuk

menghasilkan telur konsumsi (Setioko & Istiana 1999) dan sebagian kecil peternak mengusahakan telur tetas sebagai sumber bibit (Suryana 2007).

Menurut Nawhan (1991) itik Alabio dahulu dipelihara dengan cara digembalakan di rawa-rawa dan sungai-sungai atau dikenal dengan “sistem

lanting”. Pemeliharaan sistem lanting khususnya terdapat di Kabupaten HST dan

HSU, namun sekarang sudah mulai ditinggalkan dan peternak sudah beralih ke sistem pemeliharaan intensif (Biyatmoko 2005; Suryana 2007; Alfiyati 2008), walaupun ada beberapa peternak di Kabupaten HSU yang masih melakukan pemeliharaan sistem lanting (Rohaeni 2005; Hamdan & Zuraida 2007). Pemeliharaan sistem lanting dilakukan pada rumah terapung di atas rawa dengan balok-balok sebagai alat pengapung dan di bagian bawah lantai dibuatkan kandang itik yang hanya dikelilingi pagar bambu dengan kapasitas 150-200 ekor (Setioko 1990), atau 700 ekor/lanting (Rohaeni 2005). Berdasarkan analisis ekonomi, usaha beternak itik Alabio sistem lanting dengan digembalakan di Kabupaten HST, skala pemeliharaan 700 ekor selama 5 bulan dilaporkan Rohaeni (2005) lebih menguntungkan, karena biaya pakan dapat dikurangi seoptimal mungkin. Itik yang digembalakan mendapatkan variasi pakan lebih banyak jumlah dan ragamnya, sehingga dapat mengurangi biaya (Hardjosworo et al. 2001), walaupun produksi telurnya relatif sedikit tetapi masih menguntungkan (Edianingsih 1991; Purba & Manurung 1999).

Itik Alabio sekarang sudah menjadi salah satu komoditas utama (Hamdan & Zuraida 2007; Dinas Peternakan Propinsi Kalimantan Selatan 2008), pemeliharaannyapun telah beralih dari cara lanting ke sistem semi intensif dan intensif (Setioko 2001; Ketaren 1998; Dinas Peternakan Kabupaten HSU 2000; Biyatmoko 2005a; Suryana 2007). Rohaeni (2005) menyatakan bahwa pemeliharaan itik Alabio yang dilakukan saat ini beragam, bergantung kepada kebiasaan peternak dan kondisi alam. Sebelum terjadi krisis moneter tahun 1997, di daerah sentra produksi seperti Kabupaten HSU dan HST, pemeliharaan itik dilakukan secara semi intensif dan intensif dengan skala pemeliharaan berkisar antara 500-15000 ekor/peternak (Setioko & Istiana 1999; Biyatmoko 2005a).

Kenyataan di lapangan, menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang memelihara itik Alabio secara semi intensif dengan skala usaha antara 25-200 ekor/kepala keluarga, pakan diberikan berupa campuran cangkang udang, ikan rucah, rajungan untuk menambah kualitas warna kuning telur (Setioko & Rohaeni 2001; Biyatmoko 2005; 2005a). Pemeliharaan intensif pada umumnya

dilakukan dengan skala kepemilikan berkisar antara 200-7000 ekor/kepala keluarga, pemberian pakan 2-3 kali sehari (Alfiati 2008), bahan penyusun pakan terdiri atas pakan komersial, dedak, gabah, sagu, ikan rucah, siput dan hijauan rawa atau ganggang (Setioko & Rohaeni 2001; Biyatmoko 2005a), serta serangga kecil lainnya (Suwindra 1998).

Sistem pemeliharaan itik Alabio yang berbeda-beda di setiap daerah, diduga menjadi salah satu penyebab terjadinya keragaman yang bervariasi. Keragaman yang tinggi, baik secara fenotipe maupun genotipe disebabkan belum dilakukan peningkatan kualitas genetik. Peningkatan kualitas genetik pada dasarnya dapat ditempuh melalui dua cara yaitu seleksi dan persilangan yang terstruktur baik digunakan secara terpisah maupun kombinasi.

Produksi Telur Itik Alabio

Itik Alabio mempunyai kemampuan berproduksi telur tinggi, walaupun tingkatannya bervariasi (Hardjosworo et al. 2001). Sifat-sifat yang mempengaruhi produksi telur yaitu faktor genetis dan lingkungan (Harahap 2005). Faktor-faktor genetis antara lain umur pertama bertelur, intensitas bertelur dan persistensi bertelur (Solihat et al. 2003), sedangkan lingkungan antara lain manajemen pemeliharaan (pakan, perkandangan, iklim dan kesehatan) (Noor 2008).

Produksi telur itik Alabio yang digembalakan umumnya masih rendah hanya 130 butir/ekor/tahun (Rohaeni & Tarmudji 1994), atau 26.9-41.3% (Setioko 1990). Rendahnya produksi telur, menurut Setioko et al. (1992;1994) salah satunya disebabkan oleh pakan yang kurang memadai. Sebaliknya jika pakan tambahan diberikan secara teratur, akan meningkatkan produksi telur itik gembala dari 38.3% meningkat menjadi 48.9% (Setioko el al. 2004). Hardjosworo

et al. (2001) dan Ketaren (2002), menyatakan bahwa produksi telur itik yang

dipelihara secara tradisional lebih rendah dibanding pemeliharaan semi intensif maupun intensif. Produksi telur itik Alabio yang dipelihara secara intensif, dilaporkan beberapa peneliti menunjukkan peningkatan produksi dibanding yang digembalakan (Edianingsih 1991; Prasetyo & Susanti 1999/2000; Rohaeni 2005; Hamdan & Zuraida 2007; Suryana 2007; Hamdan et al. 2010). Ketaren et al. (1999) melaporkan bahwa produksi telur itik Alabio selama setahun sebesar 69.4%, lebih rendah dibanding yang dilaporkan Setioko & Rohaeni (2001), yakni sebesar 66.86%. Setioko & Istiana (1999) menyatakan bahwa produksi telur itik

Alabio selama lima bulan pengamatan sebesar 75.19%, lebih tinggi dari yang dilaporkan Prasetyo & Susanti (1999/2000), bahwa produksi telur itik Alabio dengan kandang lantai sebesar 28.75% dan 59.20% untuk kandang individu. Itik Alabio yang dipelihara intensif sampai umur 72 minggu mampu bertelur sebanyak 220 butir (Purba et al. 2005), lebih banyak dari yang dilaporkan Gunawan et al. (1994) sebanyak 214.7±43.31 butir, tetapi relatif sama dengan yang dilaporkan Setioko (1997) yakni 214.75 butir/ekor/tahun. Berbeda dengan pernyataan Purba & Manurung (1999), bahwa produksi telur itik Alabio yang dipelihara intensif selama duabelas bulan (8 bulan produksi) sebanyak 120.81 butir.

Kemampuan itik Alabio dalam memproduksi telur sangat beragam, hal ini diduga karena perbedaan manajemen pemeliharaan, baik pemberian pakan serta manajemen lainnya pada masing-masing lokasi. Perbedaan produksi telur tersebut, salah satunya disebabkan umur pertama bertelur dan perlakuan peternak mengangkat itik Alabio ke dalam kandang menjelang bertelur tiap-tiap daerah pengembangan bervariasi.

Karakteristik Penetasan

Penetasan telur adalah usaha untuk menghasilkan anak dari jenis unggas dengan berbagai cara pengeraman (Tanari 2007). Pengeraman telur yang biasa dilakukan secara alamiah dan buatan (Setioko 1998). Penetasan telur itik secara alamiah umumnya menggunakan induk unggas lain yang memiliki sifat mengeram seperti entog dan ayam kampung, sedangkan penetasan buatan dilakukan dengan mesin penetasan dengan sumber panas listrik (Wasito & Rohaeni 1994; Baruah et al. 2001), gabah/sekam (Setioko 1998), lampu minyak atau kombinasi keduanya (Suryana & Tiro 2007). Prinsip penetasan telur dengan mesin tetas sama halnya dengan menggunakan induk yang sesungguhnya (Wibowo et al. 2005). Lama penetasan telur itik memerlukan waktu selama 28-30 hari (Kortlang 1985; Setioko 1998). sementara ayam sekitar 21 hari (Wibowo et al. 2005).

Keberhasilan penetasan telur itik salah satunya ditentukan oleh faktor-faktor seperti bobot telur, indeks telur, fertlitas dan daya tetas (Istiana 1994; Wibowo et al. 2005). Fertilitas dan daya tetas telur itik memegang peranan penting dalam memproduksi bibit itik (Suryana & Tiro 2007). Kendala yang

sering dihadapi dalam penetasan telur itik, antara lain kematian embrio telur selama proses penetasan umumnya tinggi (Baruah et al. 2001; Setioko 2005). Tanari (2007) menyatakan ada dua faktor yang berpengaruh terhadap proses embriogenesis selama penetasan, yaitu faktor biologis dan lingkungan. Menurut Kortlang (1985) faktor biologis dapat mengakibatkan kematian embrio atau embrio cacat, disebabkan oleh spermatozoa tertinggal dalam oviduct dalam waktu lama dan kapasitas sperma yang rendah fertilitasnya. Lebih lanjut dikemukakan faktor lingkungan antara lain temperatur, kelembaban dan konsentrasi gas yang terdapat di dalam telur. Kelembaban berpengaruh terhadap kecepatan hilangnya air dari dalam telur selama proses inkubasi (Setioko 1998). Kehilangan air yang banyak menyebabkan keringnya chario-allantoic untuk kemudian digantikan oleh gas-gas, sehingga sering terjadi kematian embrio dan telur busuk (Baruah et al. 2001).

Penetasan telur itik Alabio yang sekarang banyak dilakukan peternak di Kabupaten HSU, HSS dan HST, sebagian besar masih tradisional dengan menggunakan sekam/gabah sebagai sumber panasnya (Nawhan 1991; Setioko 1998; Suryana & Tiro 2007), sumber pemanas listrik (Wasito & Rohaeni 1994), atau kombinasi di antara keduanya (Suryana & Tiro 2007). Kapasitas alat penetasan telur bervariasi antara 1000-2500 butir/periode penetasan. Menurut Wasito & Rohaeni (1994) cara penetasan sistem sekam/gabah pertama kali di Kalimantan Selatan terdapat di Desa Mamar, Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dipelopori oleh Abdurrahman Alwi, dengan mengadopsi cara penetasan telur itik sistem gabah dari Bali (Kecamatan Kediri, Mengwi dan Giayar) pada tahun 1975. Mendatangkan tenaga ahlinya langsung dari Bali, kemudian disebar luaskan kepada masyarakat di Desa Mamar, Kecamatan Amuntai Selatan, HSU.

Cara penetasan menggunakan sistem sekam/gabah diakui peternak/penetas memiliki keunggulan dibanding dengan alat penetas boks, di samping daya tetas yang dihasilkan lebih tinggi juga kapasitas alat penetas lebih besar, sehingga dalam periode penetasan tertentu dapat menghasilkan DOD dalam jumlah banyak.

Sifat Kualitatif dan Kuantitatif

Sifat Kualitatif

Sifat fenotipik adalah penampilan individu yang nampak dari luar, yang dapat dibedakan menjadi sifat kualitatif dan kuantitatif (Hardjosubroto 2001).

Sifat-sifat kualitatif adalah sifat yang tidak dapat diukur, tetapi dapat dibedakan dengan jelas seperti warna bulu, ada tidaknya tanduk, cacat/kelainan, atau adanya protein-protein tertentu dalam darah (Martojo 1992), fluoresens bulu, warna paruh dan shank (Sarengat 1990; Suparyanto 2003; 2005). Sifat kualitatif ekspresinya dikontrol sepenuhnya oleh sepasang gen atau lebih (Martojo 1992; Warwick et al. 1995; Noor 2008), sedikit dipengaruhi lingkungan (Hardjosubroto 2001).

Sifat kualitatif pada pola warna bulu memiliki pengaruh terhadap performans ternak unggas termasuk itik (Suparyanto 2003). Bulu merupakan ciri khusus yang dimiliki bangsa unggas dan berguna menjaga suhu tubuh atau sebagai insulator (Nasroedin 1995), sehingga dapat terlindung dari cuaca lingkungan yang buruk. Bulu unggas dikategorikan menjadi bulu kontur, plumulae dan filoplumulae. Bulu kontur adalah bulu penutup tubuh keseluruhan, plumulae bulu di bawah bulu kontur yang memiliki tangkai (rachis) dan bendera lunak. Hardjosubroto (2001) mengemukakan pada ternak dikenal beranekaragam corak dan warna bulu. Pola dan warna bulu sangat berperan dalam penentuan kemurnian suatu bangsa atau breed. Adanya berbagai variasi warna dan corak bulu disebabkan oleh peran aktif berbagai gen. Gen-gen yang mempengaruhi pewarnaan bulu dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu gen penentu warna belang, kombinasi warna, intensitas warna dan pemudaran warna (Hardjosubroto 2001; Noor 2008). Warna bulu pada unggas sebenarnya bukanlah sifat produksi yang memiliki nilai ekonomis tinggi, tetapi dapat menjadi sangat penting dalam pemuliaan (breeding) untuk tujuan tertentu (Lancester 1990; Appleby 2004; Hoffmann 2005). Perbedaan sifat kualitatif hampir seluruhnya ditentukan oleh perbedaan genetik (Hardjosubroto 2001), sedangkan perbedaan lingkungan pengaruhnya relatif kecil bahkan tidak ada, sehingga variasi sifat kualitatif juga merupakan variasi genetik (Martojo 1992; Warwick et al. 1995; Newman 1999). Menurut Lancester (1990) variasi warna bulu itik dikontrol oleh gen putih resesif (c) yaitu bentuk resesif dari gen warna. Variasi warna bulu pada unggas dibagi menjadi dua kelompok, yaitu warna yang dihasilkan oleh adanya pigmen dengan ukuran granul dan warna struktural menunjukkan bulu mematah, menyerap, membelok atau memantulkan cahaya optimal. Pewarisan warna bulu merupakan suatu kompleksitas genetik dan terpenting dalam interaksi inter maupun intra alel (Hardjosubroto 2001). Oleh karena itu, ekspresi warna bulu adalah sifat

multigenik dan dipengaruhi oleh aksi gen dominan, epistasis dan interaksi gen (Smyth 1993).

Warna dasar yang penting dari itik liar (mallard) hanya dua, yaitu warna abu-abu atau grey (G) umumnya merupakan varitas dari warna buff (kekuning-kuningan) dan carrier normal (D) hasil dilusi melanin (hitam) oleh gen d terkait kelamin (sex linkage) (Lancester 1990), yang akan menghasilkan warna coklat lurik-lurik lebih terang sebagaimana dilihat pada pola warna bulu itik Khaki Campbell (Suparyanto 2005). Lancester (1990) mengemukakan bahwa pola

mallard pada itik jantan dicirikan dengan kepala dan leher berwarna belang hitam

kehijau-hijauan, yang dipisahkan warna merah sampai pada leher dan dibatasi dengan cincin putih. Punggung dan pinggang berwarna hitam kehijau-hijauan, kaki atas bagian sisi dan perut berwarna abu-abu kebiru-biruan.

Satu gen pada lokus D sebagai pengontrol pelunturan pigmen yang menyebabkan menurunnya penyerapan cahaya dan pelunturan warna (Noor 2008). Fungsi gen putih (c) untuk meniadakan produksi pigmen (Suparyanto 2003), kecuali pigmen untuk mata, warna hitam (E) dengan pemunculan warna hitam pada bulu penutup tubuh, dilusi khaki (d) yang bertindak merubah warna hitam menjadi coklat, pola Runner (R) secara lokal (spot) akan meniadakan pigmen pada leher, sayap dan perut, biru keabuan (Bl) mengurangi produksi pigmen hitam, warna terang (Li) mengurangi garis-garis pada bagian kepala (Smyth 1993). Pola retriksi (MR) akan mengurangi pigmen spot pada sayap

dorsal, sedangkan dusky (md) berperan untuk meniadakan pigmen hitam dan

membuat gelang putih pada leher (Campo 1997), seperti pada itik Alabio jantan dewasa yang memiliki kalung putih pada bagian lehernya, disebabkan adanya peran gen dusky (md). Pola bulu sayap terdapat warna hitam dan putih yang

memantulkan cahaya hijau kebiru-biruan mengkilap. Permukaan sayap ventral berwarna putih, sedangkan permukaan dorsal berwarna abu kecoklat-coklatan. Warna bagian kepala pada itik betina coklat kekuning-kuningan, kadang-kadang ditemukan warna gelap pada beberapa daerah tertentu. Warna gelap terdapat pada bagian belakang paruh sampai mata, belakang leher, punggung, bagian sayap ventral berwarna putih, sedangkan bulu primer kebanyakan coklat dengan totot-totol hitam atau coklat belang. Secara teori dapat dijelaskan bahwa gen putih resesif (c/c) sangat efektif dalam menutup atau menghalangi hadirnya

pheomelanin (Campo 1997). Pheomelanin adalah pigmen dasar suatu mahluk

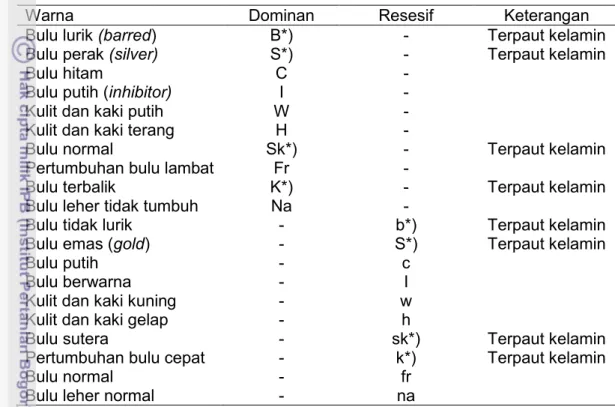

dan aktivitas pheomelanin akan muncul bila unggas telah mengalami pergantian bulu menjelang dewasa. Daftar gen yang mempunyai pengaruh terhadap warna kulit dan bulu unggas, ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 2 Daftar gen yang berpengaruh terhadap warna kulit dan bulu unggas Warna Dominan Resesif Keterangan Bulu lurik (barred) B*) - Terpaut kelamin Bulu perak (silver) S*) - Terpaut kelamin

Bulu hitam C -

Bulu putih (inhibitor) I - Kulit dan kaki putih W - Kulit dan kaki terang H -

Bulu normal Sk*) - Terpaut kelamin Pertumbuhan bulu lambat Fr -

Bulu terbalik K*) - Terpaut kelamin Bulu leher tidak tumbuh Na -

Bulu tidak lurik - b*) Terpaut kelamin Bulu emas (gold) - S*) Terpaut kelamin

Bulu putih - c

Bulu berwarna - I Kulit dan kaki kuning - w Kulit dan kaki gelap - h

Bulu sutera - sk*) Terpaut kelamin Pertumbuhan bulu cepat - k*) Terpaut kelamin

Bulu normal - fr

Bulu leher normal - na

Sumber: Hardjosubroto (2001)

Menurut Sarengat (1990), pola warna bulu yang terdapat pada itik lokal Indonesia dibedakan menjadi sembilan macam adalah: 1) warna branjangan, yaitu warna coklat muda yang dihiasi lurik-lurik hitam, 2) warna jarakan adalah warna coklat tua yang dihiasi lurik-lurik hitam (jika terdapat kalung di lehernya disebut jarakan belang), 3) warna bosokan yaitu ketika masih muda berwarna hitam, tetapi setelah dewasa berubah menjadi coklat tua, 4) warna gambiran yaitu hitam dan putih, 5) warna lemahan perpaduan antara coklat muda keabu-abauan, 6) warna jalen dan putihan yaitu putih mulus dengan paruh dan kaki berwarna kuning jingga atau kehijauan, 7) warna pudak adalah bulu putih tetapi paruh dan kakinya berwarna hitam, 8) warna irengan bulu hitam kelam, dan 9) warna jambul yakni warna bulu itik yang dominan hitam dan ada bulu jambul di bagian kepalanya.

Smyth (1993), membagi kelompok tipe-tipe bulu berdasarkan penampilan corak bulu pada unggas, yaitu: stripping, pencilled, buttercup, single laced,

double laced, spangling, motling dan tricolor pattern. Ekspresi dari sifat ini

ditentukan oleh banyak pasangan gen (polygen), baik dalam keadaan homozigot maupun heterozigot (Noor 2008), dipengaruhi oleh lingkungan (Martojo 1992; Warwick et al. 1995). Lingkungan dapat berpengaruh langsung terhadap fenotipe seekor ternak melalui pakan, penyakit dan pengelolaan, tetapi tidak dapat mempengaruhi genotipe hewan (Martojo 1992; Hardjosubroto 2001). Penampilan warna bulu dominan, corak dan fluoresens bulu serta warna paruh, kaki dan shank yang seragam pada itik Alabio merupakan salah satu ciri khas. Warna bulu walaupun tidak memiliki nilai ekonomis tinggi, tetapi sangat penting dalam upaya pemuliaan untuk tujuan komersial. Pengaruh pasangan gen dan lingkungan merupakan salah satu faktor penyebab perbedaan pada penampilan fenotipik itik Alabio.

Warna kulit unggas menjadi perhatian para breeder, karena mempunyai kepentingan ekonomis, yang berhubungan langsung dengan selera konsumen. Menurut Smyth (1993), selera konsumen di suatu wilayah atau negara berbeda-beda. Sebagai contoh konsumen di Inggris lebih menyukai unggas yang memiliki warna kulit putih, sementara di Amerika konsumen lebih memilih kulit unggas yang berwarna kuning. Pada sisi lain, segmen pasar bagi kalangan konsumen menengah ke atas di Indonesia, penampakan dan kekompakan produk yang ditawarkan sangat berpengaruh terhadap preferensi konsumen. Karkas yang memiliki warna putih atau terang tingkat penerimaan dan nilai jual akan lebih baik, dibanding dengan karkas yang penampakkannya berwarna coklat atau gelap (Suparyanto 2003). Perbedaan warna kulit dapat diamati berdasarkan warna paruh dan shank. Warna paruh dan shank saling berhubungan satu sama lainnya. Variasi warna kulit termasuk paruh dan shank ditentukan oleh tiga faktor, yaitu struktur kulit, pigmen yang terkandung dalam kulit dan genetik. Faktor genetik menurut Smyth (1993) antara lain adalah gen warna kulit putih (W+) bersifat dominan terhadap warna kuning (w) dan terletak pada otosomal.

Penampilan gen W+ dan w dapat optimal jika didukung melanin dan xanthopyll

dalam jumlah mencukupi. Pigmen melanin dan dermis disebabkan oleh gen id+

yang diwariskan secara sex linkage (Noor 2008).

Menurut Suparyanto (2003) munculnya warna putih pada kulit, paruh, kaki dan shank maupun organ tubuh lainnya merupakan sinergi dan derajat variasi

melanin pada berbagai jaringan. Pada bangsa itik Peking dan itik White Campbell

keberadaan xanthopyll dalam pakan yang diberikan berpengaruh terhadap warna kuning pada kaki dan paruh (Smyth 1993). Deposisi xanthopyll dalam pakan seperti jagung kuning, alfalfa maupun tepung daun yang dikonsumsi unggas berdampak terhadap warna kulit, kaki, shank dan lemak abdominal (Lancester 1990). Warna kulit putih adalah tipe liar sebagai alel W+ otosomal. Gen W+ dapat menghalangi masuknya xanthopyll ke dalam jaringan kulit, paruh, kaki dan

shank, sehingga warna kuning tidak muncul (Hardjosubroto 2001). Warna kulit

putih yang terkait dengan sex linkage, disebabkan oleh adanya mutasi gen y resesif yang berfungsi mengeliminir pigmen xanthopyll pada kaki dan kulit (Suparyanto 2003). Variasi warna paruh dan shank ditentukan oleh tiga faktor utama, yaitu struktur paruh dan shank, pigmen yang terkandung dalam paruh dan shank serta faktor genetik (Hardjosubroto 2001). Pigmen utama pada paruh dan shank adalah melanin dan xanthopyll (Noor 2008). Melanin merupakan protein kompleks yang bertanggung jawab untuk memunculkan warna biru dan hitam (Smyth 1993). Warna kuning pada paruh dan shank tidak diproduksi oleh tubuh unggas sendiri seperti halnya melanin, melainkan diproduksi oleh

xanthopyll atau karetenoid yang bersumber dari tumbuhan (jagung kuning,

tepung alfalfa dan ganggang) (NRC 1994). Unggas mendapatkan sumber

xanthopyll dari pakan yang dikonsumsinya (Suparyanto 2005).

Warna paruh, kaki dan shank itik Alabio yang dominan adalah kuning gading tua dan kuning gading muda, terutama yang dipelihara secara intensif. Warna tersebut merupakan ciri khas yang dimiliki itik Alabio sebagai itik petelur dan membedakan dengan galur itik lokal lainnya di Indonesia. Warna kuning pada paruh, kaki dan shank pada itik Alabio, salah satunya disebabkan oleh peran gen dan xanthopyll yang bersumber dari pakan yang dikonsumsinya. Penampakan warna paruh dan shank berdasarkan genotipe dan fenotipe pada unggas, disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3 Penampakan warna paruh dan shank Karoten (xanthopyll) Derma melanin Epidermal melanin Genotipe Fenotipe W+ Id E W+ W+ id id E E Putih berulas hitam

W+ Id e+ W+ W+ id id e+ e+ Putih

W+ Id+ E W+ W+ id+ id+ E E Hitam berulas putih

W+ Id+ e+ W+ W+ id+ id+ e+ e+ Biru berulas puith

W Id E w w id id E E Kuning berulas hitam W Id e+ w w id id e+ e+ Kuning

W Id+ E w w id+id+ E E Hitam berulas kuning

W Id+ e+ w w id+ id+ e+ e+ Hijau berulas kuning

Sumber : Smyth (1993)

Sifat Kuantitatif

Sifat kuantitatif adalah sifat-sifat yang dimiliki seekor ternak dan mempunyai nilai ekonomis (Hardjosubroto 2001; Noor 2008), dapat diukur dengan satuan-satuan seperti kilogram, liter, butir atau lainnya (Martojo 1992). Sifat kuantitatif dikenal dengan produksi dan reproduksi (produktivitas) seperti bobot badan, pertambahan bobot badan, ukuran-ukuran tubuh, produksi telur, daging dan susu (Martojo 1992; Hardjosubroto 2001; Noor 2008). Mansjoer (1985) menjelaskan bahwa beberapa sifat kuantitatif yang memiliki nilai ekonomis pada ayam adalah bobot badan, panjang paha (femur), panjang betis

(tibia), panjang cakar (shank), tarsometatarsus, lingkar cakar, warna paruh dan shank. Sifat ini dipengaruhi oleh sejumlah besar pasangan gen yang

masing-masing dapat berperan additif, dominan dan efistasis (Noor 2008), yang bersama-sama dengan pengaruh lingkungan (non genetik) (Martojo 1992). Sifat kuantitatif berlaku secara kontinyu berkisar antara minimum dan maksimum dan menggambarkan distribusi normal.

Sifat-sifat kuantitatif yang dapat diukur pada itik Alabio antara lain: bobot badan, produksi telur, puncak produksi telur, daya tunas, daya tetas, bobot tetas, dewasa kelamin, bobot badan dewasa yang kesemuanya menentukan produktivitas. Sifat kuantitatif lainnya yang tidak kalah penting adalah ukuran-ukuran tubuh yang dapat dijadikan faktor peubah pembeda dengan itik lokal lainnya. Ukuran-ukuran bagian tubuh dapat diketahui dengan cara pengukuran, sedangkan untuk mengetahui korelasi antara ukuran dan bentuk tubuh, perlu dilakukan analisis komponen utama (AKU) dan dilanjutkan dengan analisis diskriminan, sehingga dapat diketahui peubah yang merupakan faktor pembeda

dan paling banyak berpengaruh terhadap performans itik Alabio yang ada di tingkat lapang.

Morfometrik

Itik memiliki morfologi berbeda bila dibandingkan dengan unggas lainnya. Itik mempunyai kaki yang relatif pendek, ketiga jari yang terletak di bagian

anterior dihubungkan oleh selaput sehingga ia dapat bergerak dalam air (Metzer et al. 2002). Paruh itik dilapisi oleh selaput lembut dan peka, sedangkan pada

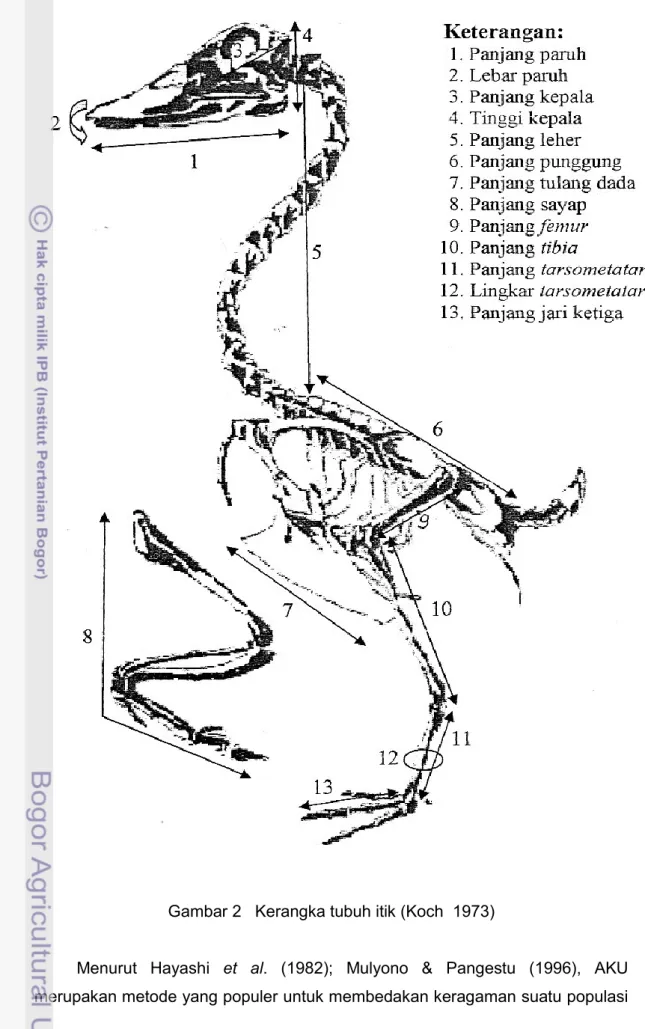

bagian ujung dilapisi oleh zat tanduk. Bulu itik berbentuk konkaf yang merapat erat ke permukaan tubuh, dengan permukaan bagian dalam yang lembut dan tebal. Ternak itik mempunyai dua bentuk tubuh yang berbeda, baik jantan maupun betina (Rose 1997). Kerangka itik hampir menyerupai kerangka mamalia, bagian leher membentuk huruf seperti S (Gambar 2), yang menghubungkan antara badan dengan kepala dan penyatuan antara tulang belakang dan tubuh.

Morfologi merupakan ilmu yang mempelajari ukuran dan bentuk pada spesies dalam populasi, sedangkan morfometrik adalah pengukuran bagian-bagian tubuh yang dilakukan pada spesies ternak (Mulyono & Pangestu 1996; Ogah et al. 2009). Menurut Wiley (1981) karakter morfologi adalah tanda struktural dari satu makhluk hidup dan merupakan sumber utama karakter kebanyakan kelompok makhluk hidup. Ishii et al. (1996) menyatakan bahwa ukuran dan bentuk tubuh ternak sangat berguna untuk menentukan asal usul dan hubungan filogenetik antara spesies bangsa atau tipe ternak, sekaligus digunakan untuk menentukan pertumbuhan dan menilik (judging) ternak. Ukuran dan bentuk tubuh merupakan penduga yang menyeluruh dari bentuk dan deskripsi khas dari berbagai gambaran tubuh, hal ini terbukti bermanfaat dalam menganalisis hubungan antara makhluk hidup (Wiley 1981). Suparyanto (2005) mengemukakan bahwa bentuk tubuh hanya dilihat pada kondisi besar tubuh ternak terkait dengan bobot badan. Bentuk tubuh lebih banyak memerlukan pertimbangan, antara lain proporsi setiap anggota tubuh tertentu, yang menurut pengalaman peternak akan memprediksikan munculnya sifat produksi yang baik pada keturunan berikutnya. Sifat-sifat kuantitatif penting untuk penentuan morfologi pada unggas di antaranya adalah panjang femur, tibia,

dan paruh (maxilla) (Mansjoer et al. 1989). Panjang tibia dan tarsometatarsus selain digunakan untuk menduga konformasi tubuh (Nishida et al. 1982), juga mempunyai korelasi paling dominan dengan bobot badan (Mansjoer et al. 1989). Nishida et al. (1982) menyatakan bahwa panjang tarsometatarsus merupakan penduga yang paling tepat untuk bobot badan, karena panjang tarsometatarsus mempunyai ketelitian pengukuran sangat baik dibadingkan dengan panjang tibia. Brahmantiyo et al. (2003) menyatakan bahwa konformasi tubuh akan lebih akurat jika dilakukan pengukuran tulang masing-masing individu unggas sebagai petunjuk hubungan antara tulang yang satu dengan lainnya. Konformasi tubuh dipengaruhi oleh ukuran dan bentuk (Nishida et al. 1982). Menurut Mansjoer et

al. (1989) pengukuran panjang tulang-tulang mempunyai ketelitian yang lebih

baik dibandingkan dengan pengukuran bobot badan. Ukuran tubuh yang penting untuk diamati dan dapat dijadikan sebagai salah satu penentu karakteristik unggas yaitu ayam antara lain; bobot badan, panjang bagian-bagian kaki, panjang sayap, paruh dan tinggi jengger (Mansjoer et al. 1989).

Keragaman ukuran tubuh ternak dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan (Mansjoer et al. 1989). Mulyono & Pangestu (1996) menyatakan bahwa keragaman fisik unggas dapat dijelaskan berdasarkan perbedaan-perbedaan ukuran dan bentuk tubuh, salah satunya dengan pengukuran morfometrik. Pengukuran morfometrik dapat digunakan untuk mengetahui ukuran dan bentuk tubuh ternak (Hayashi et al. 1982; Mulyono & Pangestu 1996; Ogah

et al. 2009). Menurut Ogah et al. (2009) analisis morfometrik dapat dilakukan

dengan metode principal component analyses (PCA), atau menurut Gaspersz (1992) diterjemahkan sebagai analisis komponen utama (AKU), yaitu salah satu metode multivariat yang populer dan banyak digunakan. AKU menghasilkan komponen utama pertama yang merupakan indikasi ukuran yang diamati (vektor ukuran), sedangkan komponen kedua menjelaskan tentang adanya indikasi dari bentuk tubuh ternak yang diamati.

Gambar 2 Kerangka tubuh itik (Koch 1973)

Menurut Hayashi et al. (1982); Mulyono & Pangestu (1996), AKU merupakan metode yang populer untuk membedakan keragaman suatu populasi

dan penentu diskriminasi di antara populasi ternak. Nishida et al. (1982) dan Everitt & Dunn (1998), menyatakan bahwa AKU dapat digunakan untuk menganalisis keistimewaan suatu spesies, yaitu tentang konformasi tubuh. Metode AKU sudah pernah dilakukan untuk menganalisis ukuran tubuh pada itik Mojosari, Alabio dan Pegagan, dengan hasil yang diperoleh adalah panjang sayap dan panjang femur sebagai peubah penciri bentuk tubuh (Brahmantiyo et

al. 2003), panjang leher dan sayap sebagai peubah penciri pada itik Cihateup

(Wulandari 2005). Laporan lain dikemukakan Muzani et al. (2005), bahwa panjang leher, panjang jari ketiga, panjang tibia dan femur merupakan faktor peubah pembeda pada itik Cirebon dan Mojosari. Perbandingan ukuran tubuh beberapa jenis itik lokal dewasa di Indonesia, disarikan pada Tabel 4.

Tabel 4 Ukuran bagian-bagian tubuh itik lokal dewasa di Indonesia

Ukuran tubuh (cm)

Jenis itik Alabio

betinaa Cihateup

b Cirebonc Mojosaric Pegagand Bali

betinad Panjang leher 19.60 - 20.69 17.84 - - Panjang sayap 27.40 27.04 28.02 25.49 28.50 24.27 Lingkar dada 28.30 - 28.24 37.50 - - Dalam dada 8.20 - 13.71 12.57 - - Panjang badan - - 23.27 22.28 - - Panjang dada - - 10.41 10.14 - - Panjang tibia 5.10 6.79 11.49 10.11 11.89 11.38 Panjang femur 10.10 6.88 7.05 5.59 6.88 6.48 Panjang maxilla - - 5.68 5.92 - 5.94 Panjang paruh 5.80 6.68 - - 6.56 - Lebar paruh 2.50 - - - - - Panjang punggung 18.30 - - - - -

Panjang jari ke-3 5.40 6.79 - - 6.68 -

Sumber : a) Susanti & Prasetyo (2007); b) Wulandari (2005); c) Muzani et al. (2005); d)

Brahmantiyo et al. (2003)

Analisis AKU juga dapat digunakan untuk mendriskriminasikan peubah antara ukuran dan bentuk tubuh itik Alabio. Nilai ukuran dan bentuk tubuh diperoleh berdasarkan persamaan yang dilanjutkan dengan matrik koefisien korelasi, dapat menerangkan antara nilai korelasi terbesar dan positif antara peubah satu dengan lainnya, sehingga dapat diperoleh peubah mana yang dapat dijadikan pembeda pada itik Alabio.

Tingkah Laku

Tingkah laku adalah tindak tanduk hewan yang terlihat, baik secara individual maupun bersama-sama (kolektif). Hewan liar yang telah didomestikasi masih memperlihatkan adanya perbedaan dalam tingkah lakunya. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan hidup yang berbeda, walaupun tetap ada naluri

(instinct) yang identik untuk hidup bersama. Tingkah laku hewan merupakan

suatu kondisi penyesuaian terhadap lingkungannya. Pada tingkat adaptasi, tingkah laku hewan ditentukan oleh kemampuan belajar untuk menyesuaikan terhadap lingkungan yang baru (Warsono 2009). Perilaku hewan merupakan campuran dari komponen-komponen yang diturunkan/diwariskan atau dibawa dari lahir (naluri) dan yang diperoleh semasa hidupnya. Komponen-komponen yang dibawa dari lahir terdiri atas refleks-refleks sederhana, respons-respons dari berbagai unsur dan pola-pola perilaku kompleks yang dipelajari sehingga menjadi kebiasaan (Craig 1981). Penampilan tingkah laku individu selain dipengaruhi oleh faktor genetik tetuanya (Craig 1981), juga faktor lingkungan internal atau status fisiologis (umur, jenis kelamin, rasa lapar dan kesehatan) (Kilgour & Dalton 1989), serta faktor eksternal lingkungan fisik (nutrisi, temperatur, kelompok seksual dan kontak parental) (Applegate et al. 1998).

Perilaku sosial dalam kelompok ayam dapat saja berbeda dan pembentukannya terjadi baik secara lambat maupun cepat, bergantung kepada kondisi kelompok, sifat individu dan banyaknya kelompok (Dukas 2004). Macam-macam tingkah laku pada hewan antara lain: bergerak, bernafas, makan, minum, berkelahi, tingkah laku sosial, tingkah reproduksi dan kawin (Mignon-Grasteau 2005), tingkah laku menyusui anak (Kilgour & Dalton 1989), mandi debu (Buitenhuis et al. 2005), berinteraksi sosial (Farland 1986; Tomaszewska & Putu 1989). Ewing et al. (1995) dan Appleby et al. (2004), membagi tingkah laku berdasarkan kebutuhan pokok yang bersifat naluri yaitu: makan, bereaksi, bergerak, mencari tempat hidup, berkelompok, berintorial, mempertahankan diri, bertelur, tidur dan istirahat. Sistem tingkah laku hewan (misalnya tingkah laku makan, minum, tidur dan kawin) terdiri atas tiga fase aktivitas yang terjadi dalam satu rangkaian yaitu fase hasrat (appetite behavior), fase kebiasaan yang konsisten atau naluri (consummatory behavior) dan fase respon kelanjutan yang menguntungkan (refractory behavior) (Craig 1981). Rangsangan atau respons dalam tubuh berupa perasaan lapar, sifat bermusuhan dan nafsu untuk kawin

dipengaruhi oleh sistem syaraf dan reaksi hormonal dalam tubuh dan rangsangan dari luar tubuh berupa suara, pandangan mekanis dan kimia. Kriteria tingkah laku pada ternak menurut Dukas (2004), yaitu tingkah laku merumput, memilih habitat, variasi membedakan benda, mendengar, membau, merasa, memilih warna, makan, minum dan kawin. Setioko (2001) menguraikan tingkah laku kawin alami pada itik ada lima tahapan, yaitu tahap perayuan (courtship), tahap naik diatas punggung dan mengatur posisi (mounting and positioning), perangsangan betina (stimulating), ereksi dan ejakulasi (erection and

ejaculation), dan gerakan setelah kawin (post coital display).

Saerang (2010) menyatakan bahwa tingkah laku yang teridentifikasi pada burung maleo, dapat dikelompokkan dalam tiga macam yaitu: tingkah laku berpindah tempat (jalan, lari dan terbang), tingkah laku makan (mencari makan, mengais pakan, makan dan minum), dan tingkah laku istirahat. Tingkah laku makan dan minum merupakan bagian dari seluruh proses energi (baik lingkungan luar maupun dalam). Pada unggas yang termasuk karakteristik tingkah laku makan yaitu mengkonsumsi pakan, berapa rataan banyaknya konsumsi/ekor, rataan makan harian, rataan jumlah makan berdasarkan ukuran dan bentuk pakan (Schulze et al. 2003), lama membau, lama makan dan distribusi aktivitas mengkonsumsi pakan secara simultan (Barnard 2004; Cook et

al. 2005; Fraser & Broom 2005).

Faktor yang mempengaruhi tingkah laku makan ada dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi tingkah laku makan, yaitu perbedaan kadar glukosa dalam sistem pembuluh darah arterial dan venous, serta peran hormonal. Pusat lapar berada pada hipotalamus bagian lateral, sedangkan pusat kenyang terdapat di

hypotalamus bagian ventro-medial. Pusat lapar dan kenyang dipengaruhi oleh

perubahan kadar glukosa dalam darah. Jumlah gerakan hewan meningkat, maka jumlah konsumsi pakan juga meningkat, hal ini dapat terjadi karena hewan/ternak berusaha untuk menyesuaikan kebutuhan energi yang keluar dan masuk (Wahju 1997). Tingkah laku makan salah satunya dipengaruhi oleh lingkungan (temperatur, pakan dan manajemen). Temperatur tinggi akan terjadi pengurangan keinginan untuk pengambilan pakan, tetapi sebaliknya konsumsi air minum meningkat (Larbier & Leclercq 1994), sedangkan pada suhu rendah hewan cenderung untuk mengkonsumsi pakan yang terus menerus (Wahju 1997). Faktor eksternal dalam tingkah laku makan adalah seluruh rangsangan

dari luar seperti suara, gerakan dan tanda-tanda lainnya. Mekanisme tingkah laku makan terjadi karena adanya proses rangsangan pada saat melihat pakan yang diteruskan melalui nervous opticus ke otak. Rangsangan ini setelah diproses dalam otak kemudian akan merangsang lambung untuk mengeluarkan cairan asam, sehingga timbul rasa lapar (Kilgour & Dalton 1989). Prosesnya antara lain, pertama-tama hewan melihat objek pakan yang menarik, kemudian terjadi proses pengambilan pakan sebagai akibat reaksi penurunan kadar glukosa di dalam darah dan akibat pembentukan cairan hormonal yang terjadi setelah ada rangsangan neural dari elemen-elemen syaraf di daerah hipotalamus bagian lateral. Tingkah laku yang diamati pada unggas umumnya dapat disusun dengan menggunakan katalog Ethogram (Orzech 2005; Riber & Mench 2008). Ethogram merupakan sebuah daftar amatan yang dikategorikan ke dalam jenis perilaku yang ditimbulkan oleh ternak selama dalam pengamatan (Tabel 5). Tabel 5 Ethogram tingkah laku makan dan kawin pada unggas

Jenis Perilaku Aktivitas Keterangan aktivitas

Berpindah tempat Jalan Aktivitas unggas pada saat

melangkahkan kaki secara perlahan dan berjalan.

Lari Aktivitas pada saat unggas

berlari.

Loncat Aktivitas pada saat unggas

mencari tempat lain atau berteduh Mencari makan dan

minum Makan Aktivitas mulai saat makan, sampai habis makan dan mencari

minum.

Minum Aktivitas pada saat unggas

mencelupkan paruhnya ke tempat air minum sampai selesai minum.

Kawin Aktivitas kawin Aktivitas mulai pejantan dan

betina melakukan persiapan saat dan setelah selesai kawin. Sumber: Orzech (2005); Riber & Mench (2008)

Riber & Mench (2008) menyatakan bahwa ethogram dapat digunakan sebagai paanduan dalam pengamatan perilaku unggas. Ethogram memuat definisi atau pengertian sebagai daftar acuan yang menjelaskan berbagai aktivitas unggas, seperti tingkah laku minum, makan, merumput, pergerakan, bertelur, aktivitas kawin, kanibalisme dan lain-lain.

Seperti halnya unggas lain, itik Alabio memiliki kebiasaan dan tingkah laku makan, minum dan kawin serta aktivitas tingkah laku lainnya. Proses tingkah laku makan perlu diamati, mengingat jenis itik umumnya mempunyai kecenderungan tidak efisiennya dalam mengkonsumsi pakan, karena banyak yang terbuang/tercecer pada saat makan yang diikuti minum. Aktivitas tingkah laku kawin terutama pada kemampuan itik Alabio jantan mengawini beberapa betina pada kondisi temperatur lingkungan berbeda, diduga menunjukkan hasil yang berbeda. Perbedaan tingkah laku pada berbagai aktivitas itik Alabio (makan, minum dan kawin), berguna untuk penentuan cara pemberian pakan dan minum yang baik, sedangkan tingkah laku kawin dapat dimanfaatkan sebagai informasi dalam menerapkan sistem perkawinan dengan perbandingan jantan dan betina yang efisien, sehingga diperoleh fertilitas telur optimal.

Protein Darah

Protein merupakan salah satu zat dengan bentuk makro molekul yang berfungsi sebagai komponen struktural, bio-katalisator, hormon dan reseptor yang tersusun atas unit-unit molekul kecil yaitu asam amino (Lestari 2002). Makro molekul adalah biopolimer yang dibentuk dari unit monomer. Unit-unit monomer untuk asam nukleat adalah nukleutida, sedangkan asam amino merupakan derivat gula dan protein. Protein plasma merupakan produk langsung dari gen yang relatif tidak dipengaruhi oleh perubahan lingkungan (Toha 2001), sehingga struktur berbagai protein yang dibedakan atas runutan asam amino yang menggambarkan runutan basa dalam deoxyribonucleic acid (DNA).

Protein plasma diklasifikasikan ke dalam tiga golongan, yaitu fibrinogen,

albumin dan globulin primer (transferin). Albumin adalah protein yang paling

melimpah dalam plasma dan merupakan protein utama dihasilkan hati. Albumin berperan dalam meningkatkan transport berbagai zat di dalam darah dan bertanggung jawab sekitar 80% dari tekanan osmotik potensial dari plasma.

Albumin memiliki berat molekul lebih tinggi dan tidak dapat melintasi dinding

pembuluh atau kapiler (Toha 2001), merupakan bahan yang paling tinggi konsentrasinya (Lestari 2002). Globulin sebagian besar telah dihilangkan pada saat proses pembekuan dan yang tertinggal hanya albumin dan transferin (Harris 1994). Protein dan enzim terdiri atas satu atau lebih rangkaian polipeptida yang dibawa oleh gen pada lokus yang sama atau berbeda. Protein dan enzim dapat

dianggap sebagai penciri penotipe suatu individu ternak. Perbedaan bentuk setiap protein darah dapat dibedakan dengan mendeteksi kecepatan geraknya dalam gel elektroforesis (Harmayanti et al. 2009). Menurut Martojo (1992) sejumlah protein yang berbeda sifat kimiawinya telah ditemukan pada ternak di dalam globulin (transferin), albumin, ezim darah dan haemoglobin. Haemoglobin adalah protein sel darah merah yang berfungsi sebagai pigmen respirasi darah dan sistem penyangga (buffer) instrinsik dalam darah. Haemoglobin sebelum mengikat oksigen berwarna merah keunguan, dan setelah berikatan dengan oksigen menjadi oksihaemoglobin yang berwarna merah cerah. Protein

haemoglobin terdiri atas tiga tipe, yaitu tipe I (AA), tipe II (BB) dan tipe II (AB).

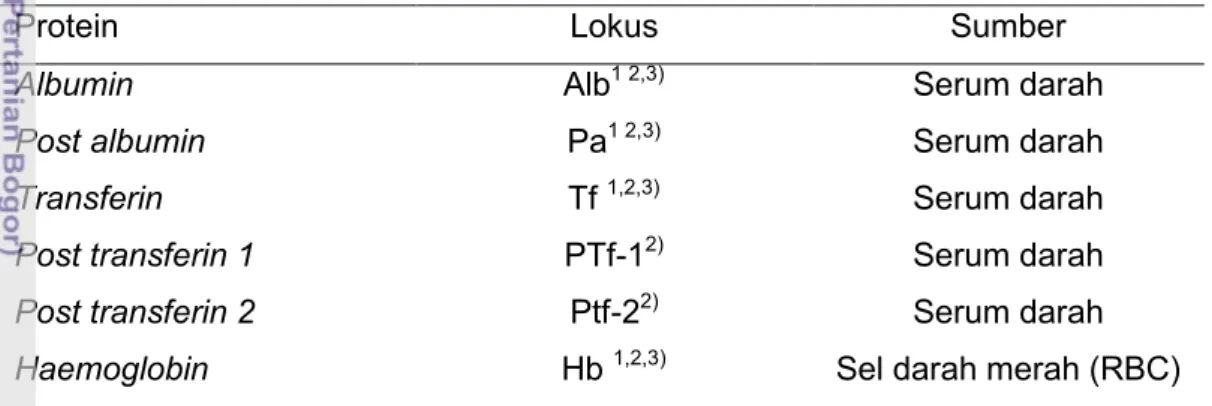

Enam varitas protein darah yang ditemukan pada ayam kampung (Lestari 2002), itik Talang Benih (Azmi et al. 2006) dan itik Cihateup (Wulandari 2005), seperti disarikan pada Tabel 6.

Tabel 6 Protein darah yang ditemukan pada itik dan ayam kampung

Protein Lokus Sumber

Albumin Alb1 2,3) Serum darah

Post albumin Pa1 2,3) Serum darah

Transferin Tf 1,2,3) Serum darah

Post transferin 1 PTf-12) Serum darah

Post transferin 2 Ptf-22) Serum darah

Haemoglobin Hb 1,2,3) Sel darah merah (RBC)

Sumber : 1) Lestari (2002), 2) Wulandari (2005); 3) Azmi et al. (2006)

Perbedaaan asam amino penyusun molekul protein, menyebabkan perbedaan besar muatan dan kecepatan gerak pada suatu medan listrik, sehingga tergambar sebagai pita protein dengan pola tertentu (Lestari 2002). Molekul yang berukuran kecil akan bergerak lebih cepat dalam satuan waktu yang sama (Toha 2001). Banyaknya kelompok keragaman yang ditemukan dalam protein darah menunjukkan bahwa, karakteristik individu sangat beragam dan setiap kelompok protein darah akan diwariskan dari generasi ke generasi. Protein yang diwariskan merupakan penampilan bentuk satu pita yang dapat ditemukan pada gel elektroforesis. Pembacaan hasil elektroforesis, yakni apabila terbentuk satu pita berarti homozigot, dan dua pita adalah heterozigot (Harris 1994). Cara ini dapat mengetahui genotipe setiap individu untuk menelusuri

hubungan kekerabatan antara individu dalam suatu populasi ternak (Harmayanti

et al. 2009). Sebagian besar keragaman secara genetis pada itik ditemukan

dalam protein darah seperti albumin, post albumin, transferin, post transferin-1,

post transferin- 2 (Azmi et al. 2006) dan haemoglobin (Wulandari 2005).

Elektroforesis

Elektroforesis adalah salah satu teknik untuk menyelidiki variasi genetik dan membandingkannya dengan populasi unggas domestik, protein enzimatik dan non enzimatik pada suatu populasi (Toha 2001). Elektroforesis suatu cara analisis kimia yang didasarkan pada gerakan molekul bermuatan didalam medan listrik, dipengaruhi oleh ukuran, bentuk, besar muatan dan sifat kimia dari molekul. Berbagai komponen protein seperti plasma darah, pada pH diatas dan dibawah titik iso elektriknya akan bermigrasi dalam berbagai kecepatan dalam larutan tersebut (Harris 1994; Toha 2001).

Menurut Lestari (2002) elektroforesis dibedakan menjadi dua tipe, yaitu elektroforesis larutan (moving boundary electrophoresis) dan elektroforesis daerah (zona electrophoresis). Tipe elektroforesis daerah menggunakan suatu bahan padat sebagai media penunjang dan berisi larutan penyangga, dengan contoh yang akan dianalisis diletakkan pada media penunjang dalam bentuk titik atau pita tipis. Media pemisah antara lain gel pati, gel agarose, kertas selulosa asetat dan gel akrilamida (Toha 2001). Tiap-tiap metode kemungkinan akan mengekspresikan pola dan karakteristik berbdeda. Karakteristik yang muncul menunjukkan sifat-sifat dari jenis protein atau enzim. Enzim dan protein terdiri atas satu atau lebih rangkaian polipeptida yang dibawa oleh gen pada lokus yang sama atau berbeda. Kemajuan metode elektroforesis untuk pemisahan protein mampu melihat polimorfisme protein yang menyebar luas (Riztyan 2005). Pola pita polimorfisme protein dapat dianggap sebagai salah satu ciri fenotipik suatu individu, sedangkan adanya variasi polimorfisme protein darah menggambarkan variasi gen yang mengontrol sifat-sifat yang diinterpretasikan oleh pola protein. Polimorfisme protein darah yang ditemukan pada lokus haemoglobin (Hb1 dan

Hb2) ayam lokal dan ayam hutan di Indonesia adalah monomorfik dan dibedakan

atas tipe ABx disamping AA, AB dan BB. Selanjutnya dijelaskan bahwa tipe ABx

terdapat pada pita minor m3 yang bergerak sangat cepat. Polimorfisme protein plasma transferin pada yolk ayam secara genetis dibedakan dari satu lokus

otosomal dengan tiga alel, yaitu Tfa, Tfb dan Tfc,, sedangkan albumin dibedakan

dari satu lokus dengan empat alel yaitu AlbA, AlbB, AlbC dan AlbD. Azmi et al.

(2006) melaporkan bahwa hasil elektroforesis protein darah itik Talang Benih, diperoleh hasil bahwa pada lokus albumin ditemukan tiga pita, yakni AlbA, AlbB

dan AlbC, dengan frekuensi gen masing-masing sebesar 0.555 dan 0.315.

Menurut Falconer & Mackay (1996); Nei & Kumar (2000), polimorfisme merupakan peristiwa terdapatnya dua atau lebih alel yang berlainan dengan frekuensi gen relatif besar. Bagi gen yang sama, peristiwa tersebut dapat terjadi dalam suatu populasi atau antar populasi, dan menyebabkan terjadinya beberapa bentuk fenotipe (Griffiths 1999). Menurut Riztyan (2005) polimorfisme mempelajari tentang karakteristik berbagai protein seperti dalam darah, telur dan organ tubuh antara lain amilase, alkalinfosfatase, esterase dan transferin. Polimorfisme juga dapat menjelaskan sejarah terdekat ternak sejalan dengan pengetahuan hubungan dominasi (Butlin & Tregenza 1998). Perbedaan polimorfisme protein antar strain berguna untuk membandingkan struktur protein spesifik yang terbentuk pada setiap strain dan untuk menetapkan hubungan serta membuat pohon filogenetik (Nei & Kumar 2000). Metode elektroforesis untuk menganalisis protein darah pada itik Talang Benih (Azmi et al. 2006), itik Cihateup (Wulandari 2005), ayam kampung dan ayam ras (Lestari 2002), yaitu dengan menggunakan teknik polyacrilamide gel electrophoresis (PAGE), dengan hasil data genotipe yang diperoleh pada lokus transferin, post-transferin, albumin dan post-albumin serentak dalam satu waktu pengerjaan. Teknik elektroforesis (PAGE) merupakan cara yang sudah lama relatif murah dan sederhana, namun dapat digunakan untuk menganalisis polimofisme protein darah atau asam-asam nukleat, serta mempunyai kapasitas dan keakuratan yang dapat dipertanggung-jawabkan, serta lebih mudah dalam mengoperasionalkannya.

Keragaman Genetik Ternak

Keragaman sumber daya genetik ternak (SDGT) merupakan aset yang besar bagi negara Indonesia dan menjadi tugas nasional untuk menjaga/ melestarikannya, serta upaya pengembangannya (Departemen Pertanian 2006), namun usaha pelestarian dan pemanfaatan SDGT tersebut masih terbatas (Setioko 2008). SDGT memiliki potensi dan keunggulan kompetitif beradaptasi pada keterbatasan lingkungan dan relatif mempunyai laju reproduksi yang baik

(Kurniawan et al. 2004). Keanekaragaman SDGT perlu dilestarikan untuk kemudian ditingkatkan potensinya dan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, ketersediaan bahan pangan, terciptanya lapangan pekerjaan dan peningkatan devisa negara (Departemen Pertanian 2006). Pemanfaatan SDGT dapat diusahakan, salah satunya dengan melakukan perkawinan antar bangsa untuk memperoleh keturunan yang lebih baik dari tetuanya (Azmi et al. 2008), atau memanfaatkan efek heterosis (Noor 2008). Sebaliknya, Suparyanto (2003) menyatakan bahwa variasi fenotipik terjadi karena adanya intensitas silang luar secara tak berstruktur, meskipun salah satu sumber dari tetua terdahulunya merupakan satu keluarga.

Keberhasilan suatu kegiatan pemuliaan ternak, tergantung pada keragaman genetik populasi awal dan keragaman fenotipe tinggi, yang disebabkan adanya keragaman besar dalam lingkungan (Hardjosubroto 2001), keragaman genetik akibat segregasi ataupun mutasi (Warwick et al. 1995), migrasi, seleksi dan random drift atau kebetulan (Martojo 1992; Noor 2008). Keragaman genetik dalam spesies atau bangsa tergantung pada letak lokus-lokus di dalam gennya (Warwick et al. 1995). Keragaman merupakan koefisien variasi yang sering terjadi pada populasi ternak dan dapat diukur salah satunya dengan teknik molekuler, tetapi tidak selalu berhubungan antara keragaman fenotipik suatu bangsa yang disebabkan oleh lamanya perubahan, grading up dan kawin silang beberapa lama untuk mendapatkan genotipe baru.

Sartika et al. (2008) menyatakan bahwa semakin tinggi nilai keragaman genetik dalam suatu populasi, semakin tinggi pula keragaman sifat-sifat yang dimiliki suatu populasi ternak (Hardjosubroto 2001). Keragaman genetik yang tinggi dapat ditemukan dalam suatu bangsa dalam jumlah populasi dan ukuran floknya lebih besar (Hoffmann 2005). Menurut Syrstad (1992) peningkatan genetik ternak per generasi melalui metode seleksi bergantung kepada pertimbangan keragaman sifat-sifat yang dimiliki ternak dalam suatu populasi. Martojo (1992) menyatakan bahwa program seleksi akan efektif apabila terdapat tingkat keragaman yang tinggi dalam populasi.

Variabilitas genetik pada itik Alabio diduga salah satunya disebabkan oleh faktor lingkungan. Keragaman genetik merupakan modal untuk melakukan seleksi yang lebih baik dan terstruktur, sehingga dapat diperoleh itik-itik yang lebih unggul dengan produktivitas tinggi. Pemanfaatan keragaman yang ada

akan mendukung dalam rangka pengembangan, pemurnian dan pelestarian itik Alabio sebagai salah satu sumber plasma nutfah itik lokal di Indonesia.

Plasma Nutfah

Indonesia memiliki banyak ragam sumber plasma nutfah baik hewan, tumbuhan maupun mikroorganisme. Plasma nutfah merupakan bahan genetik yang mempunyai nilai guna, baik secara nyata maupun masih berupa potensi (Kurniawan et al. 2004). Potensi besar yang dimiliki sumber plasma nutfah tersebut dapat dimanfaatan dan dikembangkan bagi kemaslahatan umat manusia (Handoko et al. 2005), eksistensinya perlu dilindungi dan dilestarikan (Departemen Pertanian 2006; Setioko 2008).

Sumber daya genetik ternak (SDGT), menurut Departemen Pertanian (2006) adalah substansi yang terdapat dalam individu suatu populasi rumpun ternak yang secara genetik unik, berpotensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan dalam pembentukan rumpun atau galur unggul. SDGT merupakan salah satu unsur penting dalam kegiatan pemuliaan ternak dan mempunyai peranan sangat menentukan, bagi memperoleh bibit ternak yang berkualitas. Bibit ternak yang berasal dari sumber sumberdaya genetik lokal merupakan salah satu sarana dalam mengembangkan usaha peternakan, yang mempunyai peranan dalam upaya peningkatan produksi pangan asal ternak dan meningkatkan pendapatan peternak (Departemen Pertanian 2006). Pala (2004) menyatakan bahwa mempertahankan keragaman SDGT sangatlah penting, karena penurunan rumpun ternak akan membawa kepada kepunahan ternak dan berdampak berkurangnya ketersediaan pangan. Menurut FAO (2002) bangsa ternak lokal penting untuk dilindungi karena mempunyai keunggulan tersendiri, yaitu dapat hidup dengan pakan yang berkualitas rendah, mampu hidup pada tekanan iklim setempat, daya tahan tinggi terhadap penyakit dan parasit, sumber gen yang khas untuk digunakan dalam perbaikan bangsa-bangsa melalui persilangan, lebih produktif dengan biaya rendah, mendukung keanekaragaman pangan dan lebih efektif dalam pencapaian ketahanan pangan lokal.

Pemanfaatan SDGT adalah kegiatan pendayagunaan sumber daya genetik ternak untuk bahan pangan dan pertanian, yang dilakukan tanpa membahayakan dan mengancam kelestariannya, baik di dalam maupun di luar habitatnya (Departemen Pertanian 2006). Pelestarian dan pemanfaatan SDGT

dikategorikan menjadi dua kriteria, yaitu kriteria populasi aman dan populasi tidak aman. Menurut Departemen Pertanian (2006) pelestarian dan pemanfaatan SDGT ternak dengan kriteria tidak aman, mencakup: eksplorasi, identifikasi, karakterisasi, evaluasi, pelestarian, pemanfaatan dan penangkaran. Upaya mencegah terjadinya erosi genetik yang makin meningkat terhadap plasma nutfah, perlu dilakukan kegiatan-kegiatan di antaranya inventarisasi (koleksi), pendataan (dokumentasi) dan pelestarian (konservasi) secara berkelanjutan (Handoko et al. 2005; Setioko et al. 2005; Setioko 2008). Kegiatan konservasi plasma nutfah ternak lokal merupakan aktivitas eksplorasi, identifikasi dan karakterisasi, evaluasi dan pemetaan, serta pelestarian ternak lokal yang memiliki potensi genetik asli Indonesia (Setioko et al. 2005). Pertimbangan untuk melakukan konservasi plasma nutfah antara lain status dan kerentanan populasi, ukuran populasi efektif, silang dalam dan pertimbangan bisnis. Ternak lokal yang telah mengalami seleksi alam maupun buatan oleh manusia memiliki daya adaptasi baik dengan lingkungannya (Hardjosworo 1995).

Strategi khusus dan program kerja pemanfaatan dan konservasi plasma nutfah ternak antara lain dapat dilakukan secara morfologik maupun genetik (Syrstad 1992). Upaya pelestarian sumber daya genetik adalah mengenal macam keragaman genetik dan gen-gen yang perlu dipertahankan dalam populasi (Yellita 1998). Upaya konservasi yang dapat dilakukan terhadap sumber plasma nutfah ternak terdiri atas tiga kegiatan yaitu:a) ternak hidup dipelihara dan berkembang biak secara in-situ dan ex-situ, b) penyimpanan kryogenik (kriopreservasi), dan c) jaringan reproduksi dan molekuler (Hodges 1992), semen dan embrio beku (Maijala et al. 1992). Menurut Setioko (2008) kriopreservasi merupakan teknik penyimpanan materi biologi tanpa mengalami kerusakan dalam waktu yang sangat lama hingga ribuan tahun. Kriopreservasi yang sudah dikenal saat ini ada dua macam, yaitu kriopreservasi semen mamalia dan unggas dan sel telur atau embrio. Pelestarian plasma nutfah dapat dilakukan secara

in-situ dan ex-in-situ (Departemen Pertanian 2006). Konservasi secara in-in-situ adalah

kegiatan untuk mempertahankan keanekaragaman SDGT di dalam lingkungan tempat ternak tersebut beradaptasi atau dalam lingkungan terbatas secara praktis memungkinkan. Konservasi secara ex-situ adalah kegiatan untuk mempertahankan keanekaragaman SDGT di luar lingkungan produksi normalnya atau habitatnya (Departemen Pertanian 2006). Konservasi ex-situ merupakan bagian dari komponen integral strategi konservasi, difokuskan pada unggas yang

sudah langka, tetapi secara umum untuk konservasi semua jenis ternak dengan tujuan mengumpulkan sebanyak mungkin data keragaman genetik (Setioko 2008). Kriteria konservasi didefinisikan sebagai landasan yang luas meliputi kriteria biologis, kriteria praktis, ekonomi dan non biologis yang mencakup sosial, budaya, spiritual dan keagamaan (Mansjoer 2002).

Itik Alabio sebagai salah satu SDGT spesifik lokasi di Kalimantan Selatan, perlu diketahui informasi tentang keragaan atau spesifikasinya, baik di dalam maupun di luar habitatnya. Informasi yang dapat dikumpulkan antara lain meliputi: ciri-ciri fenotipik baik secara kualitatif (warna bulu, paruh, kaki dan

shank), maupun kuantitatif (bobot badan, produksi telur, bobot telur, bobot tetas,

daya tetas, panjang tubuh, lebar paruh, panjang kepala, sayap, sternum dan ukuran tubuh lainnya), produktivitas, ketahanan terhadap penyakit serta jarak genetik. Informasi yang diperoleh diharapkan dapat dimanfaatkan dalam rangka pengembangan itik Alabio, sebagai aset daerah maupun nasional secara lestari dan berkelanjutan.