TINJAUAN PUSTAKA

Kondisi Umum Lokasi Penelitian

a. Letak dan Luas

Ekosistem Cagar Alam (CA) Dolok Sibual Buali secara administrasi

pemerintahan terletak di 3 (tiga) wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Sipirok,

Kecamatan Padang Sidempuan Timur, dan Kecamatan Marancar, Kabupaten

Tapanuli Selatan, Propinsi Sumatera Utara. Berdasarkan wilayah pengelolaan

hutan termasuk dalam wilayah kerja Seksi Konservasi Wilayah II yang

berkedudukan di Rantau Prapat, Balai Konservasi Sumber Daya Alam

Sumatera Utara II (BBKSDASUMUT, 2011).

Cagar Alam Dolok Sibual Buali secara geografis terletak pada koordinat

01°0’ - 01°37’ Lintang Utara dan 99°11’15” - 99°17’55” Bujur Timur. Cagar

Alam Dolok Sibual Buali terletak pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Barumun.

Berdasarkan letak pada ketinggian di atas permukaan laut (dpl) maka Cagar Alam

Dolok Sibual Buali terletak pada ketinggian 750 s/d 1.819 m dpl. Setelah beralih

fungsi menjadi Cagar Alam, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian

No.215/Kpts/Um/14/1982 tanggal 8 April 1982, maka Cagar Alam Dolok Sibual

Buali Register 3 memiliki luas 5.000 hektar (BBKSDASUMUT, 2011).

b. Penataan Batas

Menurut BBKSDASUMUT (2011), Kawasan Cagar Alam Dolok

Sibual Buali sebagian besar berbatasan dengan hutan rakyat dan kebun.

• Bagian Timur berbatasan dengan wilayah Desa Sumuran, Hutaraja,

Mandurana, Aek Horsik, Paringgonan, Hasahatan, Pinang Sori, dan

Gunungtua Baringin.

• Bagian Barat berbatasan dengan wilayah Desa Sugijae, Pasar Marancar,

Simaretung/Haunatas, Bonan Dolok, Tanjung Rompa, Janjimanaon, dan

Aek Nabara.

c. Topografi, Geologi dan Iklim

Cagar Alam Dolok Sibual Buali sebagian besar memiliki topografi

bergelombang dan berbukit. Terdapat 4 buah gunung utama/tertinggi dan 6 buah

anak gunung. Kemiringan lahan sebagian besar adalah curam (21-55%)

(BBKSDASUMUT, 2011).

Iklim di Cagar Alam Dolok Sibual Buali ditandai dengan hujan yang

paling sering turun pada bagian utara dan barat kawasan, sehingga pada beberapa

lokasi banyak terdapat longsor. Sebagian besar kawasan sudah tertutup embun

mulai jam 17.00 WIB, sedangkan di beberapa bagian puncak mulai turun embun

jam 16.00 WIB. Angin bertiup dari arah barat menuju utara dan timur. Suhu

maksimum 29°C dan minimum 18°C (BBKSDASUMUT, 2011).

d. Flora

Berdasarkan hasil survey identifikasi tanaman obat-obatan tahun 2002

oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara II, terdapat lebih dari

107 jenis tanaman obat-obatan yang terdapat di dalam Cagar Alam Dolok Sibual

Buali dan daerah sekitarnya. Pohon didominasi oleh famili Euphorbiaceae,

Myrtaceae, Anarcadiaceae dan Moraceae, Dipterocarpaceae, Raflesia sp., Pinus

(Exbucklandia populnea), Sengon (Albizia procera), Beringin (Ficus sp.).

Keadaan vegetasi di lapangan masih relatif baik, di dalam hutan masih banyak

ditemui pohon-pohon berdiameter 1 m (BBKSDASUMUT, 2011).

e. Fauna

Berbagai jenis satwa terdapat di Cagar Alam Dolok Sibual Buali, beberapa

jenis diantaranya dilindungi seperti Mawas (Pongo abelli), Siamang

(Hylobates sindactylus), Kambing Hutan (Capricornis sumatrensis), Harimau

Sumatera (Panthera tiggris sumatrae), Kuau (Argosianus argus), Rusa

(Cervus sp), dan lain-lain (BBKSDASUMUT, 2011).

Inventarisasi Satwaliar

Inventarisasi dimaksudkan sebagai kegitan pengumpulan data mengenai

tumbuhan dan satwa liar (BPPKP, 1998). Husch (2003) menyatakan bahwa

inventarisasi satwaliar dapat didefinisikan sebagai suatu prosedur untuk

mendapatkan data dan informasi mengenai kuantitas, kualitas, dan kondisi dari

suatu populasi satwaliar beserta karakteristik habitatnya.

Ukuran populasi suatu spesies sangat penting diketahui; selain untuk

mengetahui kekayaan/kelimpahannya di suatu kawasan (alam), ukuran populasi

merupakan data dasar untuk menilai kemungkinan kelangsungan atau

keterancaman keberadaannya di alam, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan

manajemen satwaliar. Ukuran populasi dapat juga digunakan sebagai dasar dalam

pendugaan kualitas lingkungan (habitat); walaupun secara umum tidak akan lebih

baik bila didasarkan pada keanekaragaman. Perubahan ukuran populasi dalam

suatu kawasan tertentu dapat merupakan indikasi terjadinya perubahan kualitas

membaik, paling tidak daya dukung lingkungan masih memungkinkan

berkembangnya populasi; sebaliknya, penurunan ukuran populasi akan terjadi bila

kondisi lingkungan memburuk (Tobing, 2008).

Estimasi ukuran populasi secara akurat sangat susah dilakukan, dan

memerlukan teknik/metode tersendiri. Metode-metode yang digunakan secara

umum dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu : penghitungan

seluruh anggota populasi secara langsung, pendugaan ukuran populasi

berdasarkan densitas, dan pendugaan berdasarkan tanda-tanda khas (dari suatu

spesies) yang ditinggalkan.

Inventarisasi orangutan secara langsung merupakan pekerjaan yang sangat

sulit (Mathewson et al. 2008). Hal ini berhubungan dengan kecepatan berpindah

orangutan pada saat berada di pohon. Orangutan secara alami akan menghindari

manusia yang mendekat. Gerakan orangutan akan sangat sulit untuk diamati oleh

pengamat karena lebatnya tajuk pohon dan keterbatasan gerak pengamat pada

kondisi lokasi tertentu (Meijaard et al. 2001). Untuk mengatasi kesulitan tersebut,

salah satu metode yang paling sering digunakan adalah metode penghitungan

sarang orangutan (Buij et al. 2002; Schaik et al. 2005; Mathewson et al. 2008).

Sarang adalah bukti keberadaan orangutan yang paling mudah diamati

(Meijaard et al. 2001).).

Klasifikasi Orangutan

Menurut Groves (2001), orangutan termasuk ordo Primata dan famili

Homonidae, dengan klasifikasi sebagai berikut :

Kingdom : Animalia

Kelas : Mamalia

Ordo : Primata

Family : Homonidae

Genus : Pongo

Species : Pongo abelii (Orangutan Sumatera)

Pongo pygmaeus (Orangutan Kalimantan/Borneo)

Morfologi Orangutan

Orangutan atau mawas, merupakan kera besar yang hanya ada di Pulau

Sumatera bagian Utara dan Kalimantan, termasuk Sabah Malaysia. Orangutan

Sumatera, memiliki warna tubuh merah kekuningan dan lebih terang

dibandingkan orangutan Kalimantan (Wahyono, 2005). Selanjutnya Galdikas

(1986) menjelaskan bahwa orangutan Sumatera (Pongo abelii), biasanya

berwarna lebih pucat, khasnya “ginger” (jahe), rambutnya lebih lembut dan lemas.

Habitat Orangutan

Orangutan hidup pada hutan tropis dataran rendah, rawa-rawa dan

terkadang dapat ditemukan pada hutan perbukitan yang dapat mencapai

ketinggian 1.500 m dpl. Orangutan Sumatera (Pongo abelii) memiliki persebaran

yang terbatas, hanya dapat dijumpai di Sumatera bagian utara sampai ke Aceh

(Supriatna dan Edy, 2000). Orangutan hidup di dataran rendah dengan ketinggian

200 - 400 m dpl dan di daerah Sumatera orangutan terkadang dapat ditemukan di

ketinggian lebih dari 1.500 m dpl. Habitat yang optimal bagi orangutan paling

sedikit mencakup dua tipe lahan utama yaitu tepi sungai dan dataran tinggi kering

Menurut Kuswanda (2011) yang mengacu dari Van Schaik et al., (1994)

dan Meijaard et al., (2001), kriteria habitat yang sesuai dengan reintroduksi

orangutan, yaitu:

1. Prioritas kawasan merupakan hutan negara.

2. Lokasi habitat merupakan habitat baru bagi orangutan.

3. Penutupan lahan masih berupa hutan primer.

Kualitas hutan sangat berpengaruh terhadap daya reproduksi orangutan

(Population and Habitat Viability Assessment, 2004), selain itu juga akan

mempercepat adaptasi dan meningkatkan daya reproduksi.

4. Luasan habitat yang cukup ideal.

Satu individu orangutan diperkirakan membutuhkan luasan 100 Ha atau 1

km2. Pada habitat alaminya, orangutan dapat hidup dengan normal antara 5 – 6

individu dalam luasan 1 km2, seperti di Ketambe, TNGL yang mencapai

kepadatan 5,5 ekor/km2 (Meijaard et al., 2001).

5. Kerapatan Vegetasi Tinggi

Kerapatan vegetasi pada habitat untuk reintroduksi diharapkan mencapai 400 -

550 pohon/ha. Indeks keanekaragaman jenis pada setiap tingkat pertumbuhan

(semai, pancang, tiang dan pohon) berada pada selang 2,5 < H maks <

sehingga masih tergolong stabil.

6. Persentase pohon sumber pakan orangutan

Habitat yang akan dipilih sebaiknya habitat yang paling sedikitnya 60 - 80%

jenis pohonnya teridentifikasi sebagai sumber pakan orangutan.

Lokasi pelepasliaran orangutan sebaiknya telah teridentifikasi paling sedikit

30 - 40% dari seluruh jumlah pohon dalam kawasan.

8. Menyediakan tumbuhan obat bagi orangutan

9. Habitat sebaiknya teridentifikasi paling sedikit 30 - 40% dari jumlah

tumbuhan sumber pakan yang berfungsi sebagai tanaman obat bagi orangutan.

Kepadatan Orangutan

Faust et al., (1994), disitasi oleh Syukur (2000) menyatakan bahwa

kepadatan orangutan dipengaruhi oleh ketinggian tempat di atas permukaan laut

(dpl), tipe hutan dan tingkat gangguan yang ada. Kepadatan orangutan diketahui

terus menurun dengan meningkatnya suatu tempat di atas permukaan laut (dpl).

Mulai kepadatan 5 individu/km2 pada hutan rawa (± 30 m dpl), sekitar 2,5

individu/km2 pada ketinggian < 500 m dpl, kurang lebih 1,8 individu/km2 pada

ketinggian 500-1000 m dpl, hingga akhirnya tidak didapatkan sama sekali pada

ketinggian >1800 m dpl.

Kepadatan populasi orangutan Sumatera tergolong rendah (0-7

individu/km2) pada berbagai tipe habitat. Paling banyak ditemui di daerah flood

plain/rawa gambut sebesar 6,1 ind/km2, dataran rendah alluvial (<500 m) sebesar

3,9 ind/km2, dataran tinggi (500-1000 m) sebesar 1,4 ind/km2, dan (sub)

pegunungan (>1000 m) sebesar 0,8 ind/km2 (Utami, 2006).

Estimasi populasi dengan metode penghitungan sarang dipengaruhi oleh

umur sarang, potensi pohon pakan, perilaku pergerakan, termasuk migrasi serta

kondisi habitat. Bagi orangutan, daya dukung habitat ini ditentukan oleh

produktivitas tumbuhan yang menghasilkan makanan pada waktu yang tepat dan

terjadinya persaingan, dan anggota yang posisinya lebih rendah harus mencari

sumber-sumber makanan di tempat lain, atau menerima sumber-sumber makanan

alternatif. Jika tidak, mereka akan mati (Meijaard, 2001).

Perilaku Bersarang Orangutan

Perilaku bersarang pada orangutan merupakan perilaku yang hanya

dilakukan oleh kera besar lainnya seperti simpanse, bonobo dan gorilla yang

melakukan aktivitas tersebut secara reguler (Ergenter, 1990 dalam Kuncoro,

2004). Perilaku bersarang orangutan bukanlah perilaku berdasarkan naluri tetapi

lebih kepada perilaku yang muncul setelah dipelajari, bayi orangutan akan

mengikuti dan berlatih cara membuat sarang kepada induknya

(Prasetyo et al., 2009).

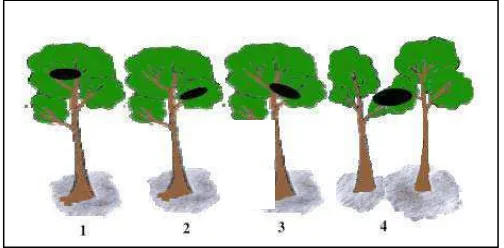

Berdasarkan penelitian Pujiyani (2009), ada beberapa posisi sarang

orangutan (Gambar 1), posisi I adalah apabila sarang orangutan terletak di

dekat batang utama, posisi II adalah apabila sarang orangutan berada di

pertengahan atau di pinggir percabangan tanpa menggunakan pohon atau

percabangan pohon lainnya, posisi III adalah apabila sarang orangutan terletak

di bagian puncak pohon dan posisi IV adalah apabila sarang orangutan terletak

di antara dua cabang atau lebih, dari tepi pohon yang berlainan.

Prasetyo (2006) menjelaskan bahwa sarang orangutan dapat dibuat pada

posisi yang berbeda di pohon, terdapat empat posisi yang umum digunakan oleh

orangutan yaitu posisi 1, 2, 3, dan 4 serta posisi yang tidak lazim yaitu posisi 0.

Beberapa alasan dalam pemilihan posisi sarang seperti fungsi sarang yang

berhubungan dengan kekuatan konstruksi sarang untuk menahan berat tubuh

Menurut Sugardjito (1983), posisi sarang di atas puncak pohon (posisi 3)

dan dahan pohon (posisi 1 dan 2), baik pada satu batang maupun pada dua batang

mempunyai keuntungan bagi orangutan yaitu tidak terhalangnya pandangan dan

jangkauan yang dapat mencakup sebagian besar dari penjuru hutan. Selain itu,

posisi ini juga memudahkan orangutan dalam melakukan pergerakan sewaktu

keluar dari sarang. Dari segi keamanan, posisi ini menghindarkan orangutan dari

ancaman predator.

.

Gambar 1. Ilustrasi Posisi Sarang Orangutan

Setelah Orangutan menemukan dahan yang cocok untuk bersarang maka

terdapat 4 (empat langkah) dalam teknik bersarang yang menggunakan

dahan-dahan tersebut yaitu :

1. Melingkari, dahan dilengkungkan mendatar untuk membentuk sarang

melingkar dan pegangan pada tempat bengkokan lain pada cabang pohon

2. Menggantung, dimana sebuah cabang dibengkokkan kebawah mengarah ke

sarang untuk membentuk bagian tutup sarang

3. Bertiang, dimana cabang-cabang dilingkarkan ke atas dari bawah mengarah

pada sarang untuk menahan cabang-cabang untuk dukungan ekstra

4. Melepaskan, sebuah cabang dihentakkan dari pohon lain dan di taruh dibawah

(Margianto, 1998).

Orangutan dalam melakukan aktifitas hidupnya, termasuk membuat sarang

lebih menyukai daerah yang memiliki kondisi vegetasi pohon yang lebih baik, dan

terdapat pohon pakan yang lebih banyak dan bervariasi, serta aman dari berbagai

gangguan. Di habitat yang berkualitas baik, antara 57% (jantan) dan 80% (betina)

waktu makannya dihabiskan untuk memakan buah-buahan. Walaupun ada sekitar

200 jenis buah yang dimakan, beberapa jenis buah tertentu ternyata jauh lebih

tinggi dalam komposisi makanan orangutan. Buah-buahan ini berdaging lembek,

berbiji, termasuk buah berbiji tungal dan buah beri. Orangutan juga lebih

menyukai pohon-pohon yang berbuah lebat (Meijaard, 2001). Leighton (1993)

menambahkan bahwa orangutan lebih suka memakan buah-buahan, khususnya

buah yang berdaging dan manis.

Peluruhan Sarang Orangutan

Tingkat peluruhan sarang bervariasi sesuai dengan spesies kera besar,

spesies pohon tempat bersarang, tipe hutan, dan parameter abiotik seperti curah

hujan, ketinggian, suhu, serta tipe dan pH tanah (van Schaik et al., 1995; Buij et

al., 2003; Ancrenaz et al. 2004; Walsh dan White 2005; Marshall et al., 2006;

Mathewson et al., 2008). Namun, sejauh mana faktor-faktor lingkungan ini dapat

berkorelasi dengan durasi sarang dengan cara yang dapat diandalkan tidak

diketahui. Dalam beberapa kasus, hubungan yang dibentuk di satu kawasan telah

gagal untuk memprediksi secara tepat peluruhan sarang di kawasan lain. Sebagai

contoh, walaupun nilai pH mungkin dapat dikaitkan dengan tingkat peluruhan

dapat diandalkan di dua kawasan di Borneo (Johnson et al., 2005; Marshall et al.,

2006).

Keawetan sarang tergantung pada teknik konstruksi, berat dan ukuran

orangutan, suasana hati saat membangun sarang, lokasi dan karakteristik pohon,

cuaca serta keberadaan satwa lain yang mungkin akan merusak sarang orangutan

tersebut, dalam waktu 2,5 bulan sarang orangutan akan tetap terlihat sebelum pada

akhirnya akan hancur dan tinggal ranting-rantingnya saja (Rijksen, 1978).

Sarang orangutan tidak permanen sifatnya (Sugardjito, 1983). Lebih lanjut

Rijksen (1978) menjelaskan bahwa orangutan sering kali membuat sarang baru di

lokasi yang berbeda atau dengan memperbaiki sarang yang lama dan ini biasanya

setelah periode 2-8 bulan karena adanya pohon berbuah yang disukai. Sarang-sarang

tersebut dapat digunakan selama dua malam atau lebih, sedangkan ketahanan

sarang orangutan dapat bervariasi dari dua minggu sampai lebih dari satu tahun.

Menurut Van Schaik et al., (1994), hancur dan hilangnya sarang orangutan

ditentukan oleh faktor ketinggian tempat di atas permukaan laut (dpl), tipe hutan,

habitat, begitu juga faktor-faktor lain yang juga mempengaruhinya seperti

temperatur, kelembaban dan curah hujan.

Kelas Sarang Orangutan

UNESCO-PanEco dalam YEL (2009), menjelaskan bahwa kelas sarang

dan kelas kerusakan/kehancuran sarang dapat ditentukan atas empat kelas untuk

memprediksi kondisi tersebut dengan ciri-ciri sebagai berikut:

2. Kelas B : daun sudah mulai tidak segar, semua daun masih ada, bentuk

sarang masih utuh, warna daun sudah mulai coklat terutama di permukaan

sarang, belum ada lubang yang terlihat dari bawah

3. Kelas C : sarang tua, semua daun sudah coklat bahkan sebagian daun sudah

hilang sudah terlihat adanya lubang dari bawah

4. Kelas D : semua daun sudah hilang, sebagian besar hanya tinggal ranting

Menurut IUCN (2007) sarang-sarang tersebut dibagi menjadi 5 kelas

berdasarkan kondisi dan umur sarang tersebut dibuat, berikut klasifikasinya:

1. Sarang Kelas A : merupakan sarang paling baru dengan daunnya masih hijau

semua dan umurnya baru seminggu

2. Sarang Kelas B : daunnya sebagian hijau dan sebagian sudah kecoklatan

3. Sarang Kelas C : semua daunnya sudah coklat

4. Sarang Kelas D : alas sarangnya sudah berlubang dan bentuknya kurang utuh

5. Sarang Kelas E : biasanya sudah tinggal kerangka, namun masih kelihatan

bentuk sarangnya.

Karakteristik Sarang Orangutan

Menurut Mackinnon (1974), orangutan cenderung memilih sisi bukit

sebelah barat untuk menghindari panas matahari dan angin malam. Berdasarkan

pertimbangan kenyaman tersebut, orangutan juga merancang sarang sesuai dengan

bentuk dan ukuran tubuhnya. Sarang diharapkan dapat berfungsi sebagai tempat

untuk menghangatkan diri dan menghindari angin malam. Hal ini dilakukan

dengan menyesuaikan tinggi dinding dan panjang diameter sarang menurut

rata-rata sarang jantan pra-dewasa dan betina dewasa umumnya sama karena

kedua kelompok ini memiliki ukuran tubuh yang hampir sama.

Dimensi sarang yang dapat menjadi penciri yang baik untuk menentukan

kelas umur orangutan pembuat sarang adalah tinggi tempat bersarang, tinggi

dinding sarang, dan diameter rata-rata sarang. Semakin tua kelas umur satwa,

maka semakin tinggi dinding sarang dan semakin panjang diameter rata-rata

sarang serta semakin rendah tempat bersarang yang dipilih. Jantan dewasa

umunya memilih bersarang lebih rendah, tetapi betina dewasa (terutama yang

memiliki bayi atau anak) menempatkan sarang lebih tinggi pada puncak tajuk

pohon sesuai dengan struktur hutan yang ada untuk menghindari bahaya predator.

(Kudus, 2000).

Karakteristik pohon sarang yang berpengaruh terhadap perilaku orangutan

dalam pemilihan tempat bersarang adalah diameter batang, luas penutupan tajuk,

tinggi tajuk, dan bagian pohon sarang. Sedangkan tinggi bebas cabang dan tinggi

total, jarak tajuk pohon sarang ke tajuk pohon lainnya, dan tinggi sarang tidak

mempengaruhi perilaku orangutan untuk memilih tempat bersarang. Bagian

pohon yang sering digunakan untuk membuat sarang adalah puncak pohon dan

ujung cabang. Ketersediaan sumber pakan, air, karakteristik vegetasi yang

menjamin keamanan dan kenyamanan lokasi bersarang adalah faktor utama yang

menjadi pertimbangan untuk pemilihan lokasi bersarang pada orangutan

(Kuswanda dan Sukmana, 2005).

Survei Orangutan

Estimasi kepadatan Orangutan dengan metode survei sarang yang

provinsi Kalimantan Tengah (studi kasus di Camp Leakey) di delapan transek

yang mewakili areal 5,25 km2 dengan 21 km jalur pengamatan yang tersebar pada

tiga tipe habitat yang berbeda diketahui bahwa kepadatan populasi orangutan

Kalimantan (Pongo pygmaeus wurmbii Groves, 2001) di habitat berupa hutan

kerangas 1,07 ind/km2 dengan jumlah populasi orangutan sekitar 2 individu, di

habitat berupa dipterocarp dataran rendah 2,98 ind/km2 dengan jumlah populasi

orangutan sekitar 93 individu dan di habitat berupa hutan hutan rawa gambut 1,35

ind/km2 dengan jumlah populasi orangutan sekitar 18 individu. Untuk estimasi

jumlah total populasi orangutan di study area Camp Leakey adalah 113 individu

orangutan.

Hutan dipterocarp dataran rendah memiki nilai kepadatan yang tertinggi

dibandingkan dengan hutan rawa gambut dan kerangas. Hal ini terjadi karena

hutan dipterocarp dataran rendah merupakan tipe hutan yang memilki kondisi

yang lebih baik sebagai habitat orangutan terutama berkaitan dengan tingginya

ketersediaan pakan serta keanekaragaman jenis pohon pakan orangutan, sehingga

daya dukung lingkungan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan

orangutan pada habitat ini cuikup besar dalam mendukung pertumbuhan dan

perkembangan populasi orangutan untuk waktu selanjutnya. Estimasi kepadatan

yang paling rendah adalah hutan kerangas. Hal ini dimungkinkan karena

rendahnya ketersediaan pakan di tipe hutan ini walaupun pada dasarnya pada

hutan ini terdapat banyak jenis pohon pakan namun pada saat penelitian tidak

ditemukan sama sekali jenis pohon pakan yang sedang berbuah (Rahman, 2008).

Dalimunthe (2009) melaporkan bahwa kepadatan populasi orangutan

atau 3,484 individu/Ha dengan jumlah keseluruhan sarang sebanyak 225 sarang.

Kelas sarang orangutan yang paling banyak ditemukan adalah kelas sarang yang

berumur 4 bulan (kelas 3) dengan persentase 50,67% dan posisi sarang orangutan

yang paling banyak ditemukan adalah posisi sarang yang berada pada

percabangan utama (posisi 1) dengan persentase 39,11%. Ketinggian sarang

orang-utan paling banyak ditemukan adalah pada ketinggian 15-20 m dengan

persentase 26,98%. Pemilihan pohon sarang orangutan yang mendominasi adalah

pada Famili Dipterocarpaceae dan Lauraceae dengan persentase 29,17%.

Sementara kawasan hutan Batang Toru dengan luas 748,86 km2 masih

dapat mendukung kelangsungan hidup populasi orangutan yang diperkirakan

sebanyak 337-421 individu. Kepadatan populasi tertinggi diperkirakan berada di

hutan dataran tinggi berlumut (0,71 ind/km2) dan terendah di hutan dataran rendah

(0,30 ind/km2) dengan rerata kepadatan populasi sebesar 0,52 ind/km2. Rendahnya

kepadatan populasi orangutan sumatera di hutan dataran rendah dan campuran

dibandingkan dengan kedua tipe hutan dataran tinggi diperkirakan karena

tingginya aktivitas konversi lahan oleh masyarakat di dalam habitat orangutan. Di

Batang Toru sarang paling banyak ditemukan pada ketinggian 10-20 meter.

(Simorangkir, 2009).

Penelitian yang dilakukan oleh Umri (2012) di Marike dan Sikundur Kecil

kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Sumatera Utara menyatakan bahwa

nilai kepadatan Orangutan di Marike jauh lebih banyak dibandingkan dengan

lokasi di Sikundur Kecil, baik dilihat dari jumlah sarang maupun jumlah estimasi

kepadatan populasinya. Dimana jumlah sarang di Marike sebanyak 100,83 sarang,

jumlah sarang di Sikundur Kecil sebanyak 24,33 sarang, dengan estimasi

kepadatan orangutan sebanyak 0,56 individu/km2.

Terlihat bahwa jumlah sarang dan kepadatan Orangutan jauh berbeda, ini

disebabkan adanya perbedaan antara lokasi Hutan Marike dan Hutan Sikundur

Kecil. Hutan Marike masih tergolong hutan primer, sedangkan Hutan Sikundur

Kecil tergolong hutan sekunder dikarenakan hutan ini merupakan bekas area Hak

Pemilikan Hutan PT. Raja Garuda Mas (HPH PT. RGM) yang sudah lama di

tinggalkan. Sehingga jumlah populasi orangutan liar pada masing-masing lokasi

berbeda. Rendahnya jumlah kepadatan orangutan yang didapatkan di Sikundur

Kecil disebabkan oleh berbagai faktor pendukung bagi kelangsungan hidup

orangutan maupun kehadiran orangutan, seperti sumber pakan, kondisi

lingkungan hingga kenyamanan dari ancaman. Keadaan ini jika dibandingkan

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Asfi Z pada tahun 2000, di Agusan

yang hanya mendapatkan 0,0086 individu/ km2, populasi orangutan di Sikundur

Kecil ini masih tergolong cukup banyak (0,56 individu/km2).

Sementara penelitian yang dilakukan oleh Kuswanda (2013) di di CA

Sipirok yang secara administratif termasuk Kabupaten Tapanuli Selatan dan

Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, pendugaan rata-rata

kepadatan orangutan di CA Sipirok sebesar 0,47 individu/ km2 dengan kepadatan

tertinggi ditemukan pada hutan primer ketinggian 600-900 m dpl sebesar 1.02

individu/km2 atau dengan dugaan populasi antara 22- 40 individu pada area seluas

69,7 km2. Hasil penelitian ini tidak berbeda jauh dengan penelitian Perbatakusuma

et al. (2006) yang menyatakan bahwa kepadatan orangutan pada setiap kawasan

Indeks Nilai Penting (INP)

Analisis vegetasi adalah suatu cara mempelajari susunan dan atau

komposisi vegetasi secara bentuk (struktur) vegetasi dari masyarakat

tumbuh-tumbuhan. Unsur struktur vegetasi adalah bentuk pertumbuhan, stratifikasi dan

penutupan tajuk. Untuk keperluan analisis vegetasi diperlukan data-data jenis,

diameter dan tinggi untuk menentukan indeks nilai penting dari penyusun

komunitas hutan tersebut. Berdasarkan analisis vegetasi dapat diperoleh

informasi kuantitatif tentang struktur dan komposisi suatu komunitas tumbuhan.

Tujuan pendugaan kuantitatif komunitas vegetasi dikelompokkan ke dalam 3

kategori yaitu (1) pendugaan komposisi vegetasi dalam suatu areal dengan

batas-batas jenis dan membandingkan dengan areal lain atau areal yang sama

namun waktu pengamatan berbeda; (2) menduga tentang keragaman jenis dalam

suatu areal dan (3) melakukan korelasi antara perbedaan vegetasi dengan faktor

lingkungan tertentu atau beberapa faktor lingkungan (Greig, 1983).

Frekuensi suatu jenis menunjukan penyebaran jenis-jenis dalam areal

tertentu. Jenis yang menyebar secara merata mempunyai nilai frekuensi yang

besar, sebaliknya jenis-jenis yang mempunyai nilai frekuensi kecil

mempunyai daerah sebaran yang kurang luas. Kerapatan dari suatu jenis

merupakan nilai yang menunjukan jumlah atau banyaknya suatu jenis per

satuan luas, makin besar kerapatan suatu jenis, makin banyak individu jenis

tersebut per satuan luas. Dominansi suatu jenis merupakan nilai yang

menunjukan peguasaan jenis terhadap komunitas (Soerianegara, 1996).

Dominansi suatu jenis merupakan nilai yang menunjukkan penguasaan

suatu jenis, semakin besar pengaruh penguasaan jenis tersebut terhadap jenis lain.

INP suatu jenis merupakan nilai yang menggambarkan peranan keberadaan suatu

jenis dalam komunitas. Semakin besar INP suatu jenis semakin besar pula peranan

jenis tersebut dalam komunitas. INP dengan nilai yang tersebar merata pada

banyak jenis lebih baik dari pada bertumpuk atau menonjol pada sedikit jenis

karena menunjukkan terciptanya relung (niche) yang lebih banyak dan tersebar

merata, spesifik dan bervariasi. (Kainde et al., 2011).

Nilai penting didefinisikan sebagai gabungan dari densitas/ kerapatan

relatif (KR), frekuensi relatif (FR), dan dominansi relatif (DR). Kondisi ini

menyebabkan nilai penting suatu jenis maksimum adalah 300% (KR=100%,

FR=100%, DR=100%), bila dalam suatu tegakan hanya terdiri dari satu jenis

saja (Curtis dan Mc.Intosh, 1951). Whittaker (1975) menyebutkan bahwa

nilai penting dapat ditentukan berdasarkan salah satu atau dua nilai, tetapi

lebih banyak nilai dijadikan dasar akan menjadi lebih baik dan mendekati

kebenaran dalam menentukan dominansi atau penguasaan jenis di dalam