commit to user

ANALISIS SEKTOR BASIS DAN SEKTOR EKONOMI

UNGGULAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

TAHUN 2007-2010

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan

Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh:

SALSABILAH

F0108021

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET

commit to user

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul:

ANALISIS SEKTOR BASIS DAN SEKTOR EKONOMI UNGGULAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

TAHUN 2007-2010

Surakarta, 2 November 2012 Disetujui dan diterima oleh Pembimbing

commit to user

HALAMAN PENGESAHAN

Telah disetujui dan diterima baik oleh tim penguji Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret guna melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan

Surakarta, 1 Desember 2012

Tim Penguji Skripsi

1. Dr. Mulyanto, ME. sebagai Ketua (...) NIP. 19680623 1993021 001

2. Dra. Nunung Sri Mulyani, MESP.sebagai Pembimbing (...) NIP. 19580805 1986012 001

commit to user MOTTO

Jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan

kedudukanmu.

(QS. Muhammad: 7)

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada

kemudahan.

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah

keadaan mereka sendiri. (QS. Ar-Ra’d: 11)

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

(QS. Al-Baqarah: 286)

Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang

yang diberi ilmu beberapa derajat.

(QS. Al-Mujadilah: 11)

Dari Abu Hurairah ra., bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan bagi orang itu karena ilmu tersebut

jalan menuju ke surga.

(HR. Muslim)

Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Apabila anak Adam (manusia) mati, maka terputuslah amalnya, kecuali tiga hal, sedekah jariyah, ilmu yang

commit to user

Orang berilmu dan beradab tidak akan diam di kampung halaman.

Tinggalkan negerimu dan merantaulah ke negeri orang.

Merantaulah, kau akan dapatkan pengganti dari kerabat dan kawan.

Berlelah-lelahlah, manisnya hidup terasa setelah lelah berjuang.

(Imam Syafii)

Apapun kondisinya, ngedate dengan Sang Pemilik Hati (Allah SWT) harus selalu menjadi

agenda yang utama sebelum agenda-agenda yang lainnya.

(5481L)

Setiap soal pasti ada kunci jawabannya. Tinggal bagaimana kita ikhtiar dalam belajar,

sehingga hasil ujian akan kita raih dengan sukses gemilang. Pun dengan ujian kehidupan

yang Allah berikan, pasti ada solusinya. Maka, mendekat dan mintalah solusi HANYA

kepada-Nya.

(5481L)

Sekali-kali, keluarlah dari “zona nyaman” kita. Karena barangkali saja, di zona yang kita anggap “tidak nyaman” itulah kita bisa mengukur seberapa kuatkah kita dan siapakah kita

sebenarnya. Life is challenge! H2N! Hadapi…Hayati…Nikmati…!!!

(5481L)

Biasakanlah yang benar, bukan membenarkan yang biasa!

(5481L)

commit to user PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan hanya mengharap ridho Allah SWT….

Semoga karya kecil ini bisa memberikan motivasi dan inspirasi

kepada saudara-saudaraku di

Yayasan Yatim dan Yatim Piatu Al-Akhyar

“Kita memiliki kesempatan yang sama qo’ untuk sukses!

Buktikan kalo K.I.TA. juga B.I.S.A.

!”

commit to user KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maha Mengurus hamba-Nya dengan rahmat tak terhingga, hingga tak layak jika sang hamba berputus asa dari rahmat-Nya. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW, kekasih Allah, yang meski telah dijamin masuk surga tetap melaksanakan penghambaan total kepada Allah sebagai bentuk syukur.

Skripsi yang berjudul “Analisis Sektor Basis dan Sektor Ekonomi Unggulan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2007-2010” ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan hingga terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari peran dan bantuan berbagai pihak baik secara moril maupun materil. Tiada yang dapat melukiskan kebahagiaan penulis selain rasa syukur yang mendalam. Oleh karena itu dengan kerendahan hati dan ketulusan, peneliti menghaturkan terima kasih kepada:

1. Ibunda tercinta atas doanya yang tiada putus untuk ananda.

2. Ibu Dra. Nunung Sri Mulyani, MESP. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang

dengan arif dan bijak telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing dan memberikan masukan yang berarti dalam penyusunan skripsi ini.

commit to user

4. Bapak Drs. Supriyono selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

5. Ibu Hj. Izza Mafruhah, S.E., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi

Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta sekaligus sebagai dosen pembimbing akademis penulis.

6. Bapak DR. Mulyanto, ME. dan Ibu Dwi Prasetyani, S.E., M.Si. selaku dosen penguji skripsi yang telah memberikan saran, kritik, dan bimbingannya. 7. Bapak dan Ibu dosen FE UNS Surakarta yang telah memberikan ilmunya

secara ikhlas selama penulis menempuh pendidikan.

8. Teman-teman FE UNS angkatan 2008 khususnya jurusan Ekonomi

Pembangunan yang senantiasa telah menemani perjalanan study penulis. 9. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta yang telah membantu dalam

pengumpulan data.

10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan selanjutnya. Semoga karya kecil ini bermanfaat bagi para pembaca.

Surakarta, Desember 2012

commit to user DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ... i

ABSTRAKSI ... ii

HALAMAN PERSETUJUAN ... iii

HALAMAN PENGESAHAN ... iv

HALAMAN MOTTO ... v

HALAMAN PERSEMBAHAN ... vii

KATA PENGANTAR ... viii

DAFTAR ISI ... x

DAFTAR TABEL ... xiv

DAFTAR GAMBAR ... xvi

BAB I PENDAHULUAN ... 1

A. Latar Belakang Masalah ... 1

B. Perumusan Masalah ... 8

C. Tujuan Penelitian ... 9

D. Manfaat Penelitian ... 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 11

A. Pembangunan Ekonomi ... 11

1. Pengertian Pembangunan ... 11

2. Pengertian Pembangunan Ekonomi ... 17

3. Pengertian Pembangunan Ekonomi Daerah ... 18

4. Tujuan Pembangunan Ekonomi. ... 22

B. Pertumbuhan Ekonomi ... 24

1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi ... 24

2. Faktor-faktor Pertumbuhan Ekonomi ... 25

commit to user

C. Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Daerah ... 29

commit to user

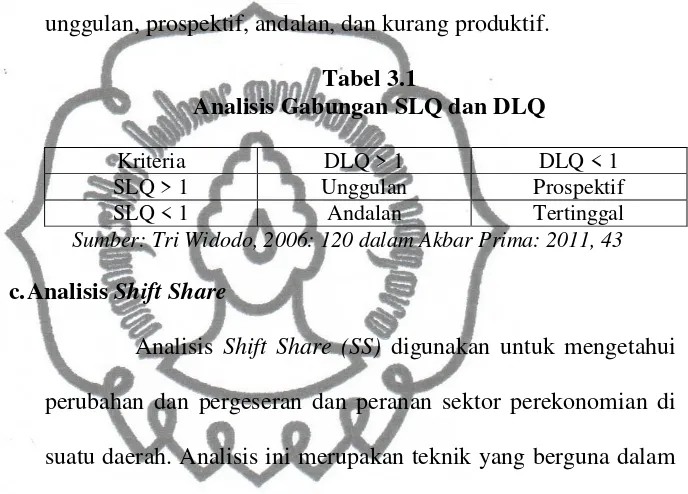

b. Analisis Gabungan Statistic Location Quotient dan Dynamic Location Quotient ... 63

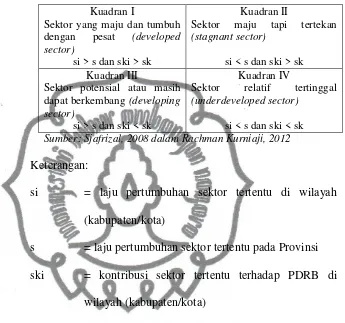

c. Analisis Shift Share ... 63

d. Analisis Tipologi Klassen ... 66

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN ... 70

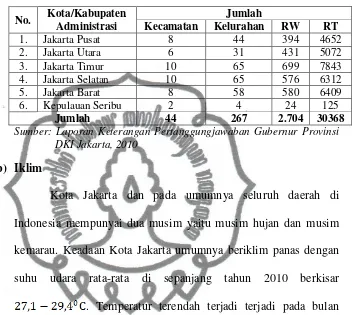

A. Gambaran Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ... 70

1. Kondisi Geografis ... 70

2. Arti dan Lambang Provinsi DKI Jakarta ... 73

3. Kondisi Demografis ... 76

B. Gambaran Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan ... 78

commit to user

2. Analisis Kuantitatif ... 95

a. Analisis Location Quotient ... 95

b. Analisis Gabungan Statistic Location Quotient dan Dynamic Location Quotient ... 101

e. Analisis Shift Share ... 102

f. Analisis Tipologi Klassen ... 107

BAB V PENUTUP ... 110

A. Kesimpulan ... 110

B. Saran ... 112

DAFTAR PUSTAKA ... 114

LAMPIRAN ... 116

commit to user DAFTAR TABEL

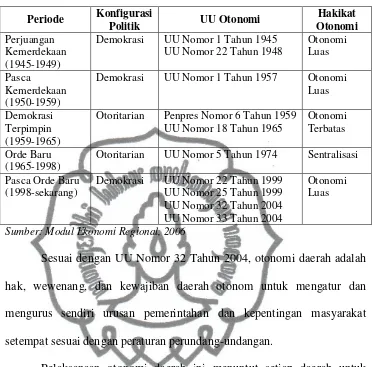

Tabel 1.1 Perjalanan Desentralisasi di Indonesia ... 3

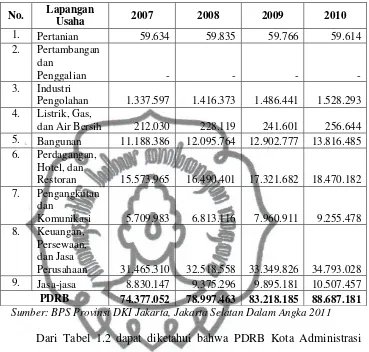

Tabel 1.2 PDRB Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2007-2010 Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 ... 6

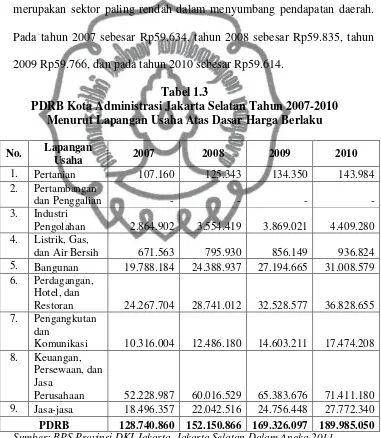

Tabel 1.3 PDRB Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2007-2010 Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku ... 7

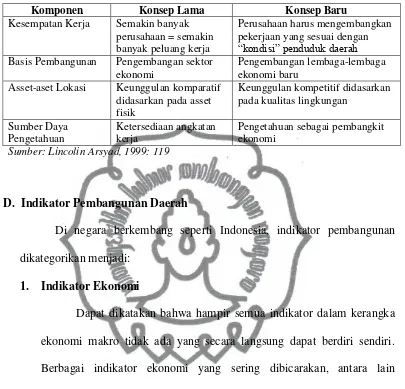

Tabel 2.1 Paradigma Baru Teori Pembangunan Ekonomi Daerah ... 33

Tabel 3.1 Analisis Gabungan SLQ dan DLQ ... 63

Tabel 3.2 Status Perekonomian Per Sektor Analisis Tipologi Klassen ... 67

Tabel 4.1 Pembagian Wilayah Administrasi Provinsi DKI Jakarta ... 72

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta ... 77

Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Penduduk Kota Jakarta Tahun 2010 (10 Tahun ke Atas) ... 78

Tabel 4.4 Daftar Pejabat Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 1966-2011 ... 82

Tabel 4.5 Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan, 2010 ... 82

Tabel 4.6 Jumlah Kelurahan, RW, RT, dan KK Menurut Kecamatan, 2010 ... 83

Tabel 4.7 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Kepadatan, dan Sex Ratio Kota Administrasi Jakarta Selatan Menurut Kecamatan, 2010... 84

Tabel 4.8 Jumlah PNS Menurut Golongan di Lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan, 2010 ... 86

Tabel 4.9 Jumlah Sekolah Dasar Negeri Menurut Kecamatan, 2010 ... 87

Tabel 4.10 Jumlah Anak Terlantar yang di Asuh dalam Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Menurut Kecamatan, 2010 ... 88

commit to user

Tabel 4.12 PDRB Kota Administrasi Jakarta Selatan Atas Dasar Harga Berlaku 2007-2010 ... 91 Tabel 4.13 PDRB Kota Administrasi Jakarta Selatan Atas Dasar Harga

Konstan 2007-2010 ... 91 Tabel 4.14 Kontribusi PDRB Kota Administrasi Jakarta Selatan Menurut

Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2007-2010 . 92 Tabel 4.15 Kontribusi PDRB Kota Administrasi Jakarta Selatan Menurut

Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2007-2010 . 93 Tabel 4.16 Laju Pertumbuhan PDRB Kota Administrasi Jakarta Selatan

Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun

2007-2010 ... 94 Tabel 4.17 Hasil Perhitungan SLQ Kota Administrasi Jakarta Selatan

Menurut Lapangan Usaha Tahun 2007-2010 ... 97 Tabel 4.18 Hasil Analisis DLQ Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun

2007-2010 ... 100 Tabel 4.19 Klasifikasi Sektor Berdasarkan SLQ dan DLQ dilihat dari

Nilai PDRB Kota Administrasi Jakarta Selatan Menurut

Lapangan Usaha Tahun 2007-2010 ... 101 Tabel 4.20 Perhitungan Analisis Shift Share Kota Administrasi Jakarta

Selatan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2007-2010 ... 103 Tabel 4.21 Hasil Perhitungan Analisis Tipologi Klassen Kota

commit to user DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran ... 52

Gambar 4.1 Peta Wilayah Provinsi DKI Jakarta ... 71

Gambar 4.2 Lambang Provinsi DKI Jakarta ... 73

Gambar 4.3 Peta Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan ... 79

commit to user

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

FAKULTAS EKONOMI

Jl. Ir. Sutami No.36 A Kentingan Surakarta 57126 Telp. (0271) 647481 Fax.(0271) 638143

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret:

Nama : Salsabilah

NIM : F0108021

Jurusan : Ekonomi Pembangunan/S1 Reguler

Tempat /Tgl. Lahir : Jakarta, 19 Januari 1990

Alamat : Jl. Kemang Selatan XA Rt.003/02 No.51 Bangka, Mampang

Prapatan, Jakarta Selatan 12730 Pembimbing : Dra. Nunung Sri Mulyani, MESP.

Judul skripsi : Analisis Sektor Basis dan Sektor Ekonomi Unggulan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2007-2010

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang saya buat merupakan hasil karya murni saya sendiri.

2. Apabila ternyata dikemudian hari, bahwa skripsi ini merupakan hasil

jiplakan/salinan/saduran karya orang lain, maka saya bersedia menerima sangsi:

a. Sebelum dinyatakan lulus, bersedia menyusun skripsi ulang dan diuji kembali.

b. Setelah dinyatakan lulus, pencabutan gelar dan penarikan ijazah kesarjanaannya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Surakarta, 6 November 2012 Mahasiswa yang menyatakan

commit to user ABSTRAKSI

ANALISIS SEKTOR BASIS DAN SEKTOR EKONOMI UNGGULAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2007-2010

SALSABILAH F0108021

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perubahan struktur ekonomi dan mengidentifikasi sektor unggulan yang terdapat di Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai bahan informasi dan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan ekonomi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan analisis, dengan menggunakan data sekunder dari variabel PDRB beserta komponen-komponennya di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Provinsi DKI Jakarta tahun 2007-2010. Adapun metode analisis data yang digunakan antara lain analisis LQ, analisis gabungan SLQ dan DLQ, analisis SS, serta analisis Tipologi Klassen.

Hasil analisis LQ menunjukkan sektor bangunan; sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; serta sektor jasa-jasa merupakan sektor basis. Analisis gabungan SLQ dan DLQ menunjukkan sektor bangunan; sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; serta sektor jasa-jasa merupakan sektor basis di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Hasil analisis SS menunjukkan bahwa sektor yang merupakan sektor kompetitif, yaitu sektor listrik, gas, dan air bersih; sektor pengangkutan dan komunikasi; serta sektor jasa-jasa. Hasil analisis Tipologi Klassen menunjukkan sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat yaitu sektor bangunan..

Hasil analisis per sektor berdasarkan keempat alat analisis menunjukkan bahwa sektor unggulan di Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan kriteria sektor basis, kompetitif, dan sektor maju dan tumbuh pesat adalah sektor bangunan.

commit to user BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. (Arsyad, 1999: 108)

Pembangunan daerah dimaksudkan untuk mendorong, memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka membangun daerahnya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Todaro mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh tiga nilai pokok yaitu: (1) berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (basic needs), (2) meningkatnya rasa harga diri (self esteem) masyarakat sebagai manusia dan, (3) meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (freedom forservitude) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. (Arsyad, 1999: 5-6)

commit to user

baik perubahan teknologi maupun sosial ekonomi. Pertumbuhan yang merupakan indikator utama pembangunan mencakup baik aspek kualitatif maupun kuantitatif.

Sebelum otonomi daerah diberlakukan, pemerintah daerah memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pemerintah pusat. Hal ini bisa dilihat dari aspek keuangan. Pemerintah daerah kehilangan keleluasaan bertindak (local discretion) untuk mengambil keputusan-keputusan penting dan adanya campur tangan pemerintah pusat yang tinggi terhadap pemerintah daerah.

commit to user

Demokrasi UU Nomor 1 Tahun 1945

UU Nomor 22 Tahun 1948

Otonomi Luas

Pasca

Kemerdekaan (1950-1959)

Demokrasi UU Nomor 1 Tahun 1957 Otonomi

Luas

Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Otoritarian Penpres Nomor 6 Tahun 1959 UU Nomor 18 Tahun 1965

Otonomi Terbatas

Orde Baru (1965-1998)

Otoritarian UU Nomor 5 Tahun 1974 Sentralisasi

Pasca Orde Baru (1998-sekarang)

Demokrasi UU Nomor 22 Tahun 1999

UU Nomor 25 Tahun 1999 UU Nomor 32 Tahun 2004 UU Nomor 33 Tahun 2004

Otonomi Luas

Sumber: Modul Ekonomi Regional, 2006

Sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan otonomi daerah ini menuntut setiap daerah untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalisasi semua sumber daya yang dimiliki. Setiap daerah harus cermat dalam memberdayakan potensi daerah setempat agar dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah.

commit to user

baik mengenai kebutuhan dan aspirasi masyarakat mereka daripada pemerintah pusat.

Dalam kerangka pembangunan daerah, peningkatan peran masyarakat ditunjukkan oleh pergeseran peran pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan dari yang semula tersentral menuju kepada pembangunan yang berdasar pada kemandirian daerah. Pembangunan daerah juga diarahkan sebagai ajang usaha peningkatan kualitas taraf hidup masyarakat.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Pertumbuhan ekonomi ini diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan salah satu ukuran tingkat keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi sekaligus diperlukan untuk menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan ekonomi regional.

PDRB di Indonesia pada dasarnya terdiri atas sembilan sektor, yaitu: (1) sektor pertanian; (2) sektor pertambangan dan penggalian; (3) sektor industri pengolahan; (4) sektor listrik, gas, dan air bersih; (5) sektor bangunan; (6) sektor perdagangan, hotel, dan restoran; (7) sektor pengangkutan dan komunikasi; (8) sektor keuangan, perusahaan, dan jasa perusahaan; dan (9) sektor jasa-jasa.

commit to user

administrasi adalah wilayah yang batas-batasnya di tentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan atau politik, seperti: provinsi, kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan, dan RT/RW.

Sukirno (1976) menyatakan bahwa di dalam praktek, apabila membahas mengenai pembangunan wilayah, maka pengertian wilayah administrasi merupakan pengertian yang paling banyak digunakan. Penggunaan pengertian tersebut disebabkan dua faktor, yakni: (a) dalam kebijaksanaan dan rencana pembangunan wilayah diperlukan tindakan-tindakan dari berbagai badan pemerintahan. Dengan demikian, lebih praktis apabila pembangunan wilayah didasarkan pada suatu wilayah administrasi yang telah ada; (b) wilayah yang batasnya ditentukan berdasarkan atas suatu administrasi pemerintah lebih mudah di analisis, karena sejak lama pengumpulan data di berbagai bagian wilayah berdasarkan pada suatu wilayah administrasi tersebut.

commit to user Tabel 1.2

PDRB Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2007-2010 Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000

Pengolahan 1.337.597 1.416.373 1.486.441 1.528.293

4. Listrik, Gas,

dan Air Bersih 212.030 228.119 241.601 256.644

5. Bangunan 11.188.386 12.095.764 12.902.777 13.816.485

6. Perdagangan, Hotel, dan

Restoran 15.573.965 16.490.401 17.321.682 18.470.182

7. Pengangkutan

dan

Komunikasi 5.709.983 6.813.116 7.960.911 9.255.478

8. Keuangan,

Persewaan, dan Jasa

Perusahaan 31.465.310 32.518.558 33.349.826 34.793.028

9. Jasa-jasa 8.830.147 9.375.296 9.895.181 10.507.457

PDRB 74.377.052 78.997.463 83.218.185 88.687.181 Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Selatan Dalam Angka 2011

Dari Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa PDRB Kota Administrasi Jakarta Selatan Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2007 mencapai Rp74.377.052, tahun 2008 meningkat Rp78.997.463, tahun 2009 juga mengalami peningkatan Rp83.218.185, dan pada tahun 2010 meningkat menjadi Rp88.687.181. Dari tahun ke tahun, PDRB Kota Administrasi Jakarta Selatan mengalami peningkatan. Angka tersebut menunjukkan bahwa terjadi kemajuan pembangunan di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

commit to user

keuangan, perusahaan, dan jasa perusahaan menyumbang pendapatan daerah paling tinggi dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya, yaitu sebesar Rp31.465.310 pada tahun 2007, Rp32.518.558 pada tahun 2008, Rp33.349.826 pada tahun 2009, dan pada tahun 2010 menjadi Rp34.793.028.

Sepanjang tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 sektor pertanian merupakan sektor paling rendah dalam menyumbang pendapatan daerah. Pada tahun 2007 sebesar Rp59.634, tahun 2008 sebesar Rp59.835, tahun 2009 Rp59.766, dan pada tahun 2010 sebesar Rp59.614.

Tabel 1.3

PDRB Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2007-2010 Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku

No. Lapangan

Pengolahan 2.864.902 3.554.419 3.869.021 4.409.280

4. Listrik, Gas,

dan Air Bersih 671.563 795.930 856.149 936.824

5. Bangunan 19.788.184 24.388.937 27.194.665 31.008.579

6. Perdagangan, Hotel, dan

Restoran 24.267.704 28.741.012 32.528.577 36.828.655

7. Pengangkutan dan

Komunikasi 10.316.004 12.486.180 14.603.211 17.474.208

8. Keuangan,

Persewaan, dan Jasa

Perusahaan 52.228.987 60.016.529 65.383.676 71.411.180

9. Jasa-jasa 18.496.357 22.042.516 24.756.448 27.772.340

PDRB 128.740.860 152.150.866 169.326.097 189.985.050

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Selatan Dalam Angka 2011

commit to user

sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan yaitu sebesar Rp52.228.987. Pada tahun 2010 mengalami peningkatan menjadi Rp189.985.050 dan sektor keuangan, perusahaan, dan jasa perusahaan merupakan sektor yang dominan yaitu sebesar Rp71.411.180.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka perlu diadakan pengkajian ataupun suatu analisis mengenai potensi unggulan di Kota Administasi Jakarta Selatan agar pemerintah daerah mengetahui seberapa besar keberhasilan pembangunan dan sektor-sektor yang perlu dikembangkan secara lebih mendalam. Untuk itu penulis mengambil judul penelitian ini “Analisis Sektor Basis dan Sektor Ekonomi Unggulan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun

2007-2010”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diungkapkan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan di dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana gambaran perkembangan tingkat kontribusi sektoral dan

laju pertumbuhan ekonomi Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2007-2010?

2. Sektor apakah yang menjadi sektor basis di Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2007-2010?

commit to user

4. Bagaimana perubahan struktur ekonomi di Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2007-2010?

5. Bagaimana gambaran status sektor ekonomi di Kota Administrasi

Jakarta Selatan tahun 2007-2010?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan yang diharapkan akan dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui perkembangan tingkat kontribusi sektoral dan laju

pertumbuhan ekonomi Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2007-2010.

2. Untuk mengetahui sektor basis di Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2007-2010.

3. Untuk mengetahui sektor unggulan di Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2007-2010.

4. Untuk mengetahui perubahan struktur ekonomi di Kota Administrasi

Jakarta Selatan tahun 2007-2010.

5. Untuk mengetahui gambaran status sektor ekonomi di Kota

commit to user D. Manfaat Penelitian

Penelitian ilmiah ini diharapkan dapat memberikan nilai manfaat, yaitu:

1. Bagi pemerintah daerah: hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ataupun gambaran mengenai kondisi sektor-sektor perekonomian Kota Administrasi Jakarta Selatan, sekaligus dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan dalam menentukan strategi yang tepat terkait kebijakan pembangunan daerah di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

2. Bagi ilmu pengetahuan: memberikan tambahan pengetahuan dan bahan

perbandingan untuk penelitian-penelitian di masa yang akan datang. 3. Bagi masyarakat: sebagai sarana menambah pengetahuan mengenai

pembangunan daerah di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

commit to user BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembangunan Ekonomi

1. Pengertian Pembangunan

Secara tradisional pembangunan memiliki arti peningkatan yang terus menerus pada Gross Domestic Product (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDRB) suatu negara. Untuk daerah, makna pembangunan yang tradisional difokuskan pada peningkatan PDRB suatu provinsi, kabupaten, atau kota. Namun, muncul kemudian sebuah alternatif definisi pembangunan ekonomi yang lebih menekankan pada peningkatan income per capita (pendapatan per kapita). Definisi ini menekankan pada tingkat kemampuan suatu negara dalam peningkatan

output yang dapat melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. (Kuncoro, 2010: 136)

Pada akhir dasawarsa 1960-an, banyak Negara Sedang Berkembang (NSB) mulai menyadari bahwa “pertumbuhan” (growth)

tidak identik dengan “pembangunan” (development). Pertumbuhan

commit to user

Myrdal (1971) mengartikan pembangunan sebagai pergerakan ke atas dari seluruh sistem sosial. Ada pula yang menekankan pentingnya pertumbuhan dengan perubahan (growth with change), terutama perubahan niai-nilai dan kelembagaan. Ini dilandasi argumen adanya dimensi kualitatif yang jauh lebih penting dibanding pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi tidak lagi memuja Gross National Product (GNP) sebagai sasaran pembangunan, tetapi lebih memusatkan perhatian pada kualitas proses pembangunan.

Ghazali (dalam Kuncoro, 2010: 23), dalam perspektif Islam, pembangunan dilaksanakan berdasarkan lima pondasi filosofis, yaitu

tauheed uluhiyyah, tauhid rububiyyah, khilafah, tazkiyyah an-nas, dan

al-falah. Kelima pondasi filosofis tersebut merupakan prinsip-prinsip yang telah melekat dalam Islam dan berasal dari dua sumber utama Islam, yakni Alquran dan sunnah. Menurut paradigma Islam, kelima pondasi filosofis ini menjadi syarat minimum yang diperlukan dalam pembangunan, yaitu sebagai berikut:

a. Tauheed Uluhiyyah, yaitu percaya pada Kemahatunggalan Tuhan

commit to user

mengupayakan agar manfaat yang dihasilkannya dapat dibagikan kepada manusia lainnya.

b. Tauheed Rububiyyah, yaitu percaya bahwa Tuhan sendirilah yang

menentukan keberlanjutan dan hidup dari ciptaannya serta menuntun siapa saja yang percaya kepada-Nya kepada kesuksesan. Dalam konteks upaya pembangunan, manusia harus sadar bahwa pencapaian tujuan-tujuan pembangunan tidak hanya bergantung pada upayanya sendiri, tetapi juga pada pertolongan Tuhan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat.

c. Khilafah, yaitu peranan manusia sebagai wakil Tuhan di bumi. Di

samping sebagai wakil atas segala sumber daya yang diamanatkan kepadanya, manusia yang beriman juga harus menjalankan tanggung jawabnya sebagai pemberi teladan atau contoh yang baik bagi manusia lainnya.

d. Tazkiyyah an-nas, ini merujuk kepada pertumbuhan dan penyucian manusia sebagai prasyarat yang diperlukan sebelum manusia menjalankan tanggung jawab yang ditugaskan kepadanya. Manusia adalah agen perubahan dan pembangunan (agent of change and development). Oleh karena itu, perubahan dan pembangunan apa pun yang terjadi sebagai akibat upaya manusia ditujukan bagi kebaikan orang lain dan tidak hanya bagi pemenuhan kepentingan pribadi.

e. Al-falah, yaitu konsep keberhasilan dalam Islam bahwa

commit to user

mempengaruhi keberhasilan di akhirat sepanjang keberhasilan yang dicapai semasa hidup di dunia tidak menyalahi petunjuk atau bimbingan yang telah Tuhan tetapkan. Oleh karena itu, tidak ada dikotomi diantara upaya-upaya bagi pembangunan di dunia ataupun persiapan bagi kehidupan di akhirat.

Pembangunan dalam kerangka Islam ditemukan pada pola nilai

commit to user

yang mengancam keberlangsungan hidup manusia di masa akan datang.

Pembangunan mencakup baik perubahan kualitatif maupun kuantitatif. Perhatian yang lebih pada aspek-aspek kuantitatif lebih menyebabkan diabaikannya aspek-aspek kualitatif pembangunan secara khusus dan kehidupan secara umum. Islam berusaha memperbaiki ketidakseimbangan tersebut. Pembangunan merupakan proses yang mencakup multidimensi. Islam telah menggeser fokus upaya pembangunan lingkungan fisik kepada manusia dan lainnya, memperluas cakupan dari kebijakan pembangunan.

Indikator keberhasilan suatu pembangunan tidak hanya diukur dengan pertumbuhan, tetapi juga harus menjamin terjadinya perubahan, baik perubahan teknologi maupun sosial ekonomi. Pertumbuhan yang merupakan indikator utama pembangunan mencakup baik aspek kualitatif maupun kuantitatif. Peran manusia dalam pembangunan menjadi perhatian utama dalam Islam. Oleh karena itu, faktor etika, moral, dan spiritual yang merupakan faktor pembentuk aspek kualitatif sangat menentukan kualitas pertumbuhan yang akan dicapai. Kualitas pertumbuhan yang baik tersebut pada gilirannya akan menentukan bentuk perubahan yang terjadi, yang akhirnya mempengaruhi kualitas proses pembangunan secara keseluruhan.

commit to user

berkaitan dengan manusia, atribut-atribut kemanusiaan, dorongan, dan aspirasi memiliki nilai yang sama sebagaimana variabel-variabel kebijakan seperti sumber daya fisik, modal, tenaga kerja, pendidikan, keahlian, dan organisasi. Dengan demikian, pada satu sisi Islam menggeser fokus upaya pembangunan dari lingkungan fisik ke manusia dan di sisi yang lain, Islam memperbesar jangkauan kebijakan pembangunan.

commit to user

masyarakat sebagai suatu sistem dalam kehidupan sehari-hari. Jika masyarakat sebagai kumpulan individu tersebut terdiri dari manusia-manusia yang baik, sistem tersebut akan mampu menciptakan berbagai manfaat/keuntungan yang sangat berpengaruh bagi tahapan berikutnya sebagai tahapan ketiga, yakni terciptanya keuntungan kualitatif dan kuantitatif. Beberapa bentuk keuntungan tersebut adalah kekayaan alam, keuntungan teknologi, keuntungan sosial ekonomi, kepuasan spiritual dan moral, serta berbagai bentuk keuntungan lainnya. Tahapan keempat, yakni utilisasi hasil-hasil pembangunan bagi proses pembangunan berikutnya. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang menjadikan kelangkaan faktor produksi dan tak terbatasnya permintaan manusia secara simultan sebagai faktor munculnya permasalahan ekonomi, Islam menjelaskan bahwa sumber permasalahan ekonomi terletak pada cara pengalokasian atau distribusi faktor-faktor produksi yang ada. Keempat tahapan tersebut secara bersama-sama sangat menentukan tercapainya tahapan kelima

pembangunan, yakni tercapainya kesuksesan di akhirat. 2. Pengertian Pembangunan Ekonomi

commit to user

Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. (Arsyad, 1999: 6)

Dari definisi di atas jelas bahwa pembangunan ekonomi mempunyai pengertian:

1. Suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus-menerus. 2. Usaha untuk menaikkan pendapatan per kapita, dan

3. Kenaikan pendapatan per kapita itu harus terus berlangsung dalam jangka panjang.

4. Perbaikan sistem kelembagaan di segala bidang (misalnya ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya). Sistem kelembagaan ini bisa ditinjau dari 2 aspek yaitu: aspek perbaikan di bidang organisasi (institusi) dan perbaikan di bidang regulasi (baik formal maupun informal).

Todaro (1992) mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup perubahan struktur, sikap hidup, dan kelembagaan, selain mencakup peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan distribusi pendapatan dan pemberantasan kemiskinan.

3. Pengertian Pembangunan Ekonomi Daerah

commit to user

daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. (Arsyad, 1999: 108)

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous development) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal (daerah). (Arsyad, 1999: 108)

Beberapa ahli menganjurkan bahwa pembangunan suatu daerah haruslah mencakup tiga inti nilai (Kuncoro, 2004: 63):

a. Ketahanan (sustenance): kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan, kesehatan, dan proteksi) untuk mempertahankan hidup.

b. Harga diri (self esteem): pembangunan haruslah memanusiakan orang. Dalam arti luas pembangunan suatu daerah haruslah meningkatkan kebanggaan sebagai manusia yang berada di daerah itu.

c. Freedom for servitude: kebebasan bagi setiap individu suatu negara untuk berpikir, berkembang, berperilaku, dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Tahap pertama perencanaan bagi setiap organisasi yang tertarik dalam pembangunan ekonomi daerah adalah menentukan peran (role)

commit to user

dapat diambil oleh pemerintah daerah dalam proses pembangunan ekonomi daerah yaitu sebagai: (Arsyad, 1999: 121)

1) Wirausaha

Sebagai wirausaha, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan potensi tanah dan bangunan untuk tujuan bisnis. Tanah atau bangunan dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan konservasi atau alasan-alasan lingkungan lainnya, dapat juga sebagai alasan perencanaan pembangunan atau juga data digunakan untuk tujuan-tujuan lain yang bersifat ekonomi. Pantai, jalan raya, dan pusat hiburan rakyat dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam tujuan yang dapat menciptakan peluang kerja. Organisasi kemasyarakatan memainkan peran penting dalam menjalankan kewirausahaan sebagai pencipta peluang kerja yang tidak dapat dilakukan oleh perusahaan swasta, atau untuk menjamin tersedianya jasa yang tidak mampu disediakan oleh perusahaan swasta.

commit to user

2) Koordinator

Pemerintah daerah dapat bertindak sebagai koordinator untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnya. Lebih jauh lagi, peran koordinator pemerintah dalam pembangunan ekonomi dapat melibatkan kelompok-kelompok masyarakat dalam mengumpulkan dan mengevaluasi informasi-informasi ekonomi seperti tingkat ketersediaan pekerjaan, angkatan kerja, pengangguran, dan jumlah perusahaan. Dapat juga bekerja sama dengan lembaga pemerintah, badan usaha, dan masyarakat lain untuk menyusun tujuan, perencanaan, dan strategi ekonomi.

Perencanaan pengembangan pariwisata daerah atau perencanaan pengembangan ekonomi daerah yang telah dipersiapkan di wilayah tertentu, mencerminkan kemungkinan pendekatan yaitu sebuah perencanaan disusun sebagai suatu kesepakatan bersama antara pemerintah, pengusaha, dan kelompok masyarakat lainnya. Pendekatan regional biasanya lebih efektif karena perhatian pemerintah daerah dapat terpusat pada perekonomian daerah dan hal tersebut juga dapat menciptakan pengelolaan daerah yang lebih baik dan hasil kerja sama antara pemerintah yang lebih tinggi dengan pemerintah daerah.

3) Fasilitator

commit to user

dapat meliputi pengefisienan proses pembangunan, perbaikan prosedur perencanaan dan penetapan peraturan. Kelompok masyarakat yang berbeda dapat membawa kepentingan yang berbeda dalam proses penentuan kebijakan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, yang diperlukan adalah tersedianya suatu tujuan yang jelas agar pemerintah daerah dapat terfokus dalam memanfaatkan sumber daya dan tenaga yang dimilikinya. Adanya tujuan yang jelas juga memberikan dasar berpijak untuk penentuan program-program tambahan yang lain.

4) Stimulator

Pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan mempertahankan perusahaan-perusahaan yang ada. Berbagai macam fasilitas dapat disediakan untuk menarik pengusaha, misalnya dengan menyediakan bangunan-bangunan yang dapat disewa untuk menjalankan usaha dengan potongan biaya sewa untuk beberapa tahun pertama. Dalam bidang kepariwisataan, pemerintah daerah dapat mempromosikan tema atau kegiatan khusus untuk objek wisata tertentu.

4. Tujuan Pembangunan Ekonomi

commit to user

kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran. Kesempatan kerja bagi penduduk atau masyarakat akan memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pertumbuhan ekonomi hanya mencatat peningkatan produksi barang dan jasa secara nasional, sedangkan pembangunan berdimensi lebih luas dari sekadar peningkatan pertumbuhan ekonomi. Manusia seharusnya merupakan hakikat tujuan pembangunan, bukan hanya “kue pembangunan” dan “pertumbuhan kue”. Sulit dikatakan ada

pembangunan bila kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan masih substansial. (Kuncoro, 2010: 146)

commit to user B. Pertumbuhan Ekonomi

1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Profesor Simon Kuznets mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai “kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara

untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya; kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya. Definisi ini memiliki tiga komponen: pertama,

pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang; kedua, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk; ketiga, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat. Teknologi moderen misalnya, tidak cocok dengan corak/kehidupan desa, pola keluarga besar, usaha keluarga, dan buta huruf. (Jhingan, 1996: 72)

Menurut Budiono (1985), pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Di sini, proses mendapat penekanan karena mengandung unsur dinamis.

commit to user

seperti kenikmatan, kepuasan, kebahagiaan, rasa aman, dan tenteram yang dirasakan masyarakat luas. (Kuncoro, 2004: 129)

2. Faktor-faktor Pertumbuhan Ekonomi

Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor, faktor ekonomi dan non ekonomi. (Jhingan, 1996: 85-97) a. Faktor Ekonomi

1) Sumber Alam. Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan suatu perekonomian adalah sumber alam atau

tanah. “Tanah” sebagaimana dipergunakan dalam ilmu ekonomi

mencakup sumber alam seperti kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan hutan, mineral, iklim, sumber air, sumber lautan, dan sebagainya. Dalam dan bagi pertumbuhan ekonomi, tersedianya sumber alam secara melimpah merupakan hal yang penting. Suatu negara yang kekurangan sumber alam tidak akan dapat membangun dengan cepat. Jadi dalam pertumbuhan ekonomi, kekayaan alam yang melimpah saja belum cukup. Yang terpenting ialah pemanfaatannya secara tepat dengan teknologi yang baik sehingga efisiensi dipertinggi dan sumber dapat dipergunakan dalam jangka waktu lebih lama.

2) Akumulasi Modal. Faktor ekonomi penting kedua dalam pertumbuhan ialah akumulasi modal. Modal berarti persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat direproduksi. Apabila

commit to user

merupakan investasi dalam bentuk barang-barang modal yang dapat menaikkan stock modal, output nasional dan pendapatan nasional. Jadi, pembentukan modal merupakan kunci utama menuju pembangunan ekonomi.

3) Organisasi. Organisasi merupakan bagian penting dari proses pertumbuhan. Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi di dalam kegiatan ekonomi. Organisasi bersifat melengkapi (komplemen) modal, buruh, dan membantu meningkatkan produktivitasnya.

4) Kemajuan Teknologi. Perubahan teknologi dianggap sebagai

faktor paling penting di dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan itu berkaitan dengan perubahan di dalam metode produksi yang merupakan hasil pembaharuan atau hasil dari teknik penelitian baru. Perubahan pada teknologi telah menaikkan produktivitas buruh, modal, dan faktor produksi yang lain.

5) Pembagian Kerja dan Skala Produksi. Spesialisasi dan pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktivitas, keduanya membawa ke arah ekonomi produksi skala besar yang selanjutnya membantu perkembangan industri.

b. Faktor Non Ekonomi

commit to user

2) Faktor Manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata tergantung pada jumlah sumber daya manusia saja, tetapi lebih menekan pada efisiensi mereka.

3) Faktor Politik dan Administratif. Faktor politik dan administratif juga membantu pertumbuhan ekonomi.

3. Tahap-tahap Pertumbuhan Ekonomi

Profesor W.W. Rostow memakai pendekatan sejarah dalam menjelaskan proses perkembangan ekonomi. Ia membedakan adanya lima tahap pertumbuhan ekonomi yaitu: (Jhingan, 1996: 179-187) a. Masyarakat Tradisional

Masyarakat tradisional diartikan sebagai “suatu masyarakat

yang strukturnya berkembang di sepanjang fungsi produksi berdasarkan ilmu dan teknologi pra-Newton dan sebagai hasil pandangan pra-Newton terhadap dunia fisika. Kekuasaan politik terpusat di daerah, di tangan bangsawan pemilik tanah yang didukung oleh sekelompok serdadu dan pegawai negeri. Pertanian biasanya menjadi sumber utama pendapatan negara dan para bangsawan, yang kemudian dihamburkan untuk pembangunan candi atau monumen lain, pesta penguburan dan perkawinan, atau untuk perang.

b. Pra-Syarat Tinggal Landas

commit to user

tinggal landas didorong atau didahului oleh empat kekuatan: Renesans atau era pencerahan, Kerajaan Baru, Dunia Baru, dan Agama Baru atau Reformasi.

c. Tinggal Landas

Tahap tinggal landas merupakan titik yang menentukan di dalam kehidupan suatu masyarakat “ketika pertumbuhan mencapai

kondisi normalnya, kekuatan moderenisasi berhadapan dengan adat-istiadat dan lembaga-lembaga. Nilai-nilai dan kepentingan masyarakat tradisional membuat terobosan yang menentukan; dan kepentingan bersama membentuk struktur masyarakat tersebut. d. Dewasa

Rostow mendefinisikannya sebagai “tahap ketika masyarakat telah dengan efektif menerapkan serentetan teknologi moderen terhadap keseluruhan sumber daya mereka. Pada waktu suatu negara berada pada tahap kedewasaan teknologi, ada tiga perubahan penting yang terjadi:

Pertama, sifat tenaga kerja berubah. Ia berubah menjadi terdidik. Orang lebih suka tinggal atau hidup di kota daripada di desa. Upah nyata mulai meningkat dan para pekerja mengorganisasi diri untuk mendapatkan jaminan sosial dan ekonomi yang lebih besar.

Kedua, watak para pengusaha berubah. Pekerja keras dan kasar berubah menjadi manajer efisien yang halus dan sopan.

commit to user

e. Masa Konsumsi Massal

Abad konsumsi massa besar-besaran ditandai dengan migrasi ke pinggiran kota, pemakaian mobil secara luas, barang-barang konsumen dan peralatan rumah tangga yang tahan lama. Pada tahap ini, “keseimbangan perhatian masyarakat beralih dari penawaran ke

permintaan, dari persoalan produksi ke persoalan konsumsi dan kesejahteraan dalam arti luas”.

C. Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Daerah

Teori-teori yang berkaitan dengan pertumbuhan dan pembangunan daerah antara lain: (Arsyad, 1999: 115-118)

1. Teori Ekonomi Neo Klasik

Peranan teori ekonomi Neo Klasik tidak terlalu besar dalam menganalisis pembangunan daerah (regional) karena teori ini tidak memiliki dimensi spasial yang signifikan. Namun demikian, teori ini memberikan dua konsep pokok dalam pembangunan ekonomi daerah yaitu keseimbangan (equilibrium) dan mobilitas faktor produksi. Artinya, sistem perekonomian akan mencapai keseimbangan alamiahnya jika modal bisa mengalir tanpa restriksi (pembatasan). Oleh karena itu, modal akan mengalir dari daerah yang berupah tinggi menuju ke daerah yang berupah rendah

2. Teori Basis Ekonomi

commit to user

langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumber daya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja (job creation).

Strategi pembangunan daerah yang muncul yang didasarkan pada teori ini adalah penekanan terhadap arti penting bantuan (aid)

kepada dunia usaha yang mempunyai pasar secara nasional maupun internasional. Implementasi kebijakannya mencakup pengurangan hambatan/batasan terhadap perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor yang ada dan akan didirikan di daerah tersebut.

Kelemahan model ini adalah bahwa model ini didasarkan pada permintaan eksternal bukan internal. Pada akhirnya akan menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap kekuatan-kekuatan pasar secara nasional maupun global. Namun demikian, model ini sangat berguna untuk menentukan keseimbangan antara jenis-jenis industri dan sektor yang dibutuhkan masyarakat untuk mengembangkan stabilitas ekonomi.

3. Teori Lokasi

commit to user

memaksimumkan peluangnya untuk mendekati pasar. Model pengembangan industri kuno menyatakan bahwa lokasi yang terbaik adalah biaya yang termurah antara bahan baku dengan pasar.

Tentu saja banyak variabel lainnya yang mempengaruhi kualitas atau suitabilitas suatu lokasi misalnya upah tenaga kerja, biaya energi, ketersediaan pemasok, komunikasi, fasilitas-fasilitas pendidikan dan latihan (diklat), kualitas pemerintah daerah, dan tanggung jawabnya, dan sanitasi. Perusahaan-perusahaan yang berbeda membutuhkan kombinasi-kombinasi yang berbeda pula atas faktor-faktor tersebut. Oleh karena itu, seringkali masyarakat berusaha untuk memanipulasi biaya dari faktor-faktor tersebut untuk menarik perusahaan-perusahaan industri.

Keterbatasan dari teori lokasi ini pada saat sekarang adalah bahwa teknologi dan komunikasi moderen telah mengubah signifikansi suatu lokasi tertentu untuk kegiatan produksi dan distribusi barang. 4. Teori Tempat Sentral

Teori tempat sentral (central place theory) menganggap bahwa ada hirarki tempat (hierarchy of places). Setiap tempat sentral didukung oleh sejumlah tempat yang lebih kecil yang menyediakan sumber daya (industri dan bahan baku). Tempat sentral tersebut merupakan suatu pemukiman yang menyediakan jasa-jasa bagi penduduk daerah yang mendukungnya.

commit to user

Misalnya, perlunya melakukan pembedaan fungsi antara daerah-daerah yang bertetangga (berbatasan). Beberapa daerah bisa menjadi wilayah penyedia jasa sedangkan lainnya hanya sebagai daerah pemukiman. Seorang ahli pembangunan ekonomi daerah dapat membantu masyarakat untuk mengembangkan peranan fungsional mereka dalam sistem ekonomi daerah.

5. Teori Kausasi Kumulatif

Kondisi daerah-daerah sekitar kota yang semakin buruk menunjukkan konsep dasar dari tesis kausasi kumulatif (cumulative causation) ini. Kekuatan-kekuatan pasar cenderung memperparah kesenjangan antara daerah-daerah tersebut (maju versus terbelakang). Daerah yang maju mengalami akumulasi keunggulan kompetitif dibanding daerah-daerah lainnya. Hal ini yang disebut Myrdal (1957) sebagai back wash effects.

6. Model Daya Tarik

commit to user Tabel 2.1

Paradigma Baru Teori Pembangunan Ekonomi Daerah

Komponen Konsep Lama Konsep Baru

Kesempatan Kerja Semakin banyak

perusahaan = semakin banyak peluang kerja

Perusahaan harus mengembangkan pekerjaan yang sesuai dengan “kondisi” penduduk daerah

Basis Pembangunan Pengembangan sektor

ekonomi

Pengembangan lembaga-lembaga ekonomi baru

Asset-aset Lokasi Keunggulan komparatif

didasarkan pada asset

Sumber: Lincolin Arsyad, 1999: 119

D. Indikator Pembangunan Daerah

Di negara berkembang seperti Indonesia, indikator pembangunan dikategorikan menjadi:

1. Indikator Ekonomi

Dapat dikatakan bahwa hampir semua indikator dalam kerangka ekonomi makro tidak ada yang secara langsung dapat berdiri sendiri. Berbagai indikator ekonomi yang sering dibicarakan, antara lain mencakup:

a. Tingkat pertumbuhan ekonomi. b. Tingkat kemakmuran suatu daerah. c. Tingkat inflasi.

d. Struktur ekonomi atau struktur PDB atau PDRB menurut pendekatan

produksi atau sektoral.

commit to user

f. Struktur PDB atau PDRB menurut pendekatan pengeluaran. g. Besaran ICOR (Incremental Capital Output Ratioz.

h. Disparitas pendapatan regional yang dilihat dari perbedaan: 1) Pendapatan per kapita

2) Tingkat pertumbuhan PDB atau PDRB 3) Kemampuan investasi

4) Besaran Indeks Gini (Gini Ratio Indeks)

i. Berbagai macam besaran rasio dan perbandingan-perbandingan: 1) Pajak terhadap PDB atau PDRB

2) Biaya pendidikan, kesehatan, penelitian dan sebagainya terhadap

PDB/PDRB

3) Perbandingan penerimaan pemerintah terhadap PDB/PDRB 4) Perbandingan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan 5) Struktur pembiayaan pembangunan

2. Indikator Non Ekonomi

commit to user a. Indikator Sosial

Banyak segi kehidupan manusia terutama menyangkut kualitas, yang sangat sulit untuk dikumpulkan keterangannya. Salah satu kesulitannya adalah karena dalam kehidupan sosial banyak faktor yang mempengaruhi dan faktor-faktor tersebut saling berkait satu dengan yang lainnya. Selain permasalahan tersebut, faktor-faktor ini tidak mudah untuk diukur dan digambarkan dalam bentuk deskriptif yang sederhana. Oleh karena itu, dalam penyusunannya dilakukan dengan pertimbangan yang dalam memilih indikator yang disajikan dari data yang tersedia untuk mempelajari perencanaan pembangunan di bidang sosial. Indikator-indikator sosial meliputi berbagai umur, seperti:

1) Indikator Kependudukan

Indikator kependudukan meliputi aspek-aspek kewilayahan maupun non kewilayahan. Beberapa indikator kependudukan yang sering digunakan antara lain:

a) Distribusi penduduk menurut daerah. b) Jumlah penduduk pedesaan dan perkotaan. c) Kepadatan penduduk.

d) Tingkat urbanisasi.

e) Tingkat pertumbuhan penduduk.

commit to user

i) Beban ketergantungan. 2) Indikator Keluarga Berencana

Indikator keluarga berencana digunakan untuk mengetahui dan melakukan pengkajian mengenai sejauh mana perkembangan penduduk dalam kurun waktu sekian tahun dari sekarang bilamana faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk dapat diketahui. Beberapa indikator keluarga berencana yang sering digunakan antara lain:

a) Persentase pertumbuhan dalam status kawin (umur 10-49 tahun) menurut golongan umur dan cara mengatur kehamilan yang sekarang dipakai.

b) Persentase perempuan dalam status kawin (umur 10-49 tahun) yang sekarang memakai suatu cara mengatur kehamilan menurut jumlah anak yang masih hidup dan cara mengatur kehamilan yang sekarang dipakai.

c) Persentase perempuan dalam status kawin (umur 10-49

tahun) yang sekarang memakai suatu cara mengatur kehamilan menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan dan cara pengaturan kehamilan yang sekarang dipakai.

d) Target dan hasil akseptor baru keluarga berencana yang dicapai.

3) Indikator Tenaga Kerja

commit to user

terlibat dalam lapangan pekerjaan maupun yang belum terlibat dalam lapangan pekerjaan. Beberapa indikator tenaga kerja yang sering digunakan antara lain:

a) Tingkat partisipasi angkatan kerja (dalam persen). b) Tingkat pengangguran terbuka (dalam persen). c) Tingkat pengangguran tersembunyi (dalam persen). d) Tenaga kerja menurut lapangan usaha (dalam persen). e) Tenaga kerja menurut jenis pekerjaan (dalam persen). f) Tenaga kerja menurut status pekerjaan (dalam persen).

g) Persentase penduduk yang berumur 10 tahun ke atas yang

termasuk angkatan kerja.

h) Persentase penduduk yang termasuk angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan.

i) Persentase penduduk yang termasuk angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan atau yang bekerja kurang dari 10 jam.

4) Indikator Pendidikan

commit to user

Beberapa indikator tingkat pendidikan lain yang sering digunakan antara lain:

a) Besarnya tingkat partisipasi pendidikan menurut jenjang

pendidikan tertentu.

b) Besarnya angka transisi pendidikan (SD-SLTP, SLTP-SLTA, dan SLTA-AK/PT) terhadap jumlah penduduk usia sekolah dasar sampai perguruan tinggi (umur 6-24 tahun).

c) Tingkat buta aksara (dalam persen).

d) Tingkat partisipasi pendidikan kasar (gross enrollment ratio)

jenjang SD, SLP, dan SLA.

e) Penduduk berumur 6-12 tahun yang belum tamat SD dan tidak sekolah lagi (dalam persen).

f) Tenaga kerja menurut tingkat pendidikan.

g) Angka indeks jumlah murid menurut tingkat pendidikan. h) Angka indeks sekolah menurut tingkat pendidikan.

i) Rasio murid terhadap sekolah, terhadap guru, dan

sebagainya.

j) Banyaknya sekolah dan bangunan sekolah yang mempunyai

fasilitas radio, televisi, dan surat kabar.

k) Banyaknya pesawat televisi dan jumlah televisi per 10.000 penduduk.

5) Indikator Kesehatan

commit to user

bertujuan untuk mewujudkan mutu lingkungan yang sehat mendukung tumbuh dan berkembangnya anak-anak dan remaja yang memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup sehat. Bebarapa indikator kinerjanya yaitu:

a) Angka kematian bayi (IMR: Infant Mortality Rate).

b) Umur/usia harapan hidup.

c) Angka kesakitan (insident atau prevalent) beberapa penyakit, yang antara lain: diare, malaria, TBC, tetanus, dan wabah atau KLB (kejadian luar biasa).

d) Persentase penduduk pedesaan yang mendapat air bersih

sebanyak 60 liter per hari dan juga persentase penduduk kota yang mendapatkan air bersih sebanyak 100-150 liter per hari. e) Persentase penduduk yang mempunyai tempat sampah yang

memadai.

f) Jumlah dokter, perawat kesehatan dan kader pembangunan bidang kesehatan per 10.000 penduduk.

g) Jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Pos Kesehatan per 100.000 penduduk.

h) Jumlah tempat tidur rumah sakit per 10.000 penduduk.

i) Jumlah pemeriksaan antenatal dan persalinan di KIA (kesehatan ibu dan anak).

j) Jumlah imunisasi lengkap per 1.000 penduduk.

k) Tingkat penggunaan Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos

commit to user

l) Jumlah pengeluaran untuk biaya kesehatan per kapita per tahun.

6) Indikator Gizi

Dalam hal program perbaikan gizi yang juga masuk dalam kategori bidang sosial, dapat ditempuh dengan cara meningkatkan intelektualitas dan produktivitas SDM (Sumber Daya Manusia). Menurunnya prevalensi kurang gizi pada anak balita (bawah lima tahun) dari 26,3% menjadi 20,0% dan juga menurunnya prevalensi gizi lebih dari 12% menjadi kurang dari 10% merupakan salah satu contoh indikator yang menunjukkan adanya peningkatan dalam masalah gizi. Beberapa indikator gizi lain yang sering digunakan antara lain:

a) Rata-rata penyediaan kalori per orang per hari, untuk

konsumsi dalam negeri menurut asal bahan makanan.

b) Rata-rata penyediaan protein per orang per hari, untuk konsumsi dalam negeri menurut asal bahan makanan.

c) Rata-rata penyediaan lemak per orang per hari, untuk konsumsi dalam negeri menurut asal bahan makanan.

d) Jumlah anak-anak yang baru lahir dengan berat badan kurang dari 2.500 gram.

e) Jumlah anak umur 3 tahun dengan berat badan kurang dari

11,5 kg.

commit to user

7) Indikator Rumah Tangga

Indikator rumah tangga sangat terkait dengan permasalahan pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk didalamnya jenis konsumsi makanan dan perkembangan tingkat harga terkait dengan jenis makanan yang bersangkutan. Beberapa indikator rumah tangga lain yang sering digunakan antara lain:

a) Konsumsi rata-rata per kapita setahun yang terdiri dari bahan

makanan pokok.

b) Persentase/pengeluaran rata-rata per kapita tiap bulan untuk

kelompok bahan makanan terhadap keseluruhan pengeluaran. c) Persentase/pengeluaran rata-rata per kapita tiap bulan untuk

pemakaian alas kaki dan tutup kepala terhadap keseluruhan pengeluaran.

d) Indeks harga konsumen sektor makanan untuk beberapa wilayah/daerah/kecamatan.

e) Indeks harga konsumen sektor sandang untuk beberapa wilayah/daerah/kecamatan.

8) Indikator Hukum

Di bidang hukum, ada upaya dari berbagai pihak untuk selalu meningkatkan dan mewujudkan supremasi hukum dengan indikatornya antara lain:

a) Semakin meningkatnya peran-peran dan fungsi legislasi di

commit to user

b) Semakin meningkatnya jumlah tenaga kerja perancang perundang-undangan yang lebih berkualitas.

9) Indikator Politik

Di bidang politik dapat diprogramkan upaya untuk selalu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan hak dan kewajiban politiknya, dan selalu meningkatkan kualitas komunikasi dan kapasitas kontrol politik masyarakat. Beberapa indikator kinerjanya, misalnya:

a) Terwujudnya berbagai jenis fasilitas sosialisasi politik dan komunikasi politik bagi kegiatan partai politik dan organisasi kemasyarakatan.

b) Meningkatnya budaya politik yang demokratis guna menetapkan persatuan dan kesatuan antar komponen bangsa. c) Meningkatnya sikap dan perilaku toleran antar berbagai suku,

agama, ras, dan bangsa.

10) Indikator Keamanan dan Ketertiban Umum

Indikator keamanan dan ketertiban umum sangat menentukan tingkat disiplin dan kinerja aparat dan masyarakat di dalam menjaga dan memelihara tingkat stabilitas di suatu wilayah/daerah/kecamatan. Beberapa indikator kinerjanya antara lain meliputi:

commit to user

c) Persentase penyelesaian perkara kejahatan di setiap kepolisian daerah (Polda).

d) Skala waktu peristiwa kejahatan (dalam detik).

e) Pelanggaran lalu lintas dan jumlah kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian.

b. Indikator Fisik Prasarana

Pembangunan bidang fisik dan prasarana mempunyai fungsi dan peranan pelayanan, serta fungsi pengembangan dan pertumbuhan untuk pembangunan di bidang yang lain. Oleh karenanya, keberhasilan pembangunan di bidang ini, dapat dikaji dari tingkat efektivitas pemanfaatan sarana fisik dan kelancaran penggunaannya. Indikator-indikator di bidang fisik dan prasarana, antara lain meliputi: 1) Prasarana Jalan

a) Komposisi jalan menurut kewenangan (nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan sebagainya)

b) Kondisi jalan (baik, sedang, rusak, dan sebagainya) c) Efektifitas pengguna jalan

d) Panjang jalan (total, m per kapita, m per km luas daerah) e) V-Km (Vehicle Kilometer) secara total per kapita dan per

daerah

f) IRI (International Roughness Indeks) g) Volume per kapita

2) Angkutan Udara

commit to user

b) Kedatangan dan keberangkatan penumpang c) Muat dan bongkar bagasi

d) Muat dan bongkar kargo e) Muat dan bongkat surat 3) Angkutan Laut

a) Kedatangan dan keberangkatan kapal b) Muat dan bongkar domestik

c) Muat dan bongkar internasional d) Muat dan bongkar peti kemas 4) Telekomunikasi

a) Kapasitas sambungan b) Jumlah sambungan

c) Rasio sambungan terhadap penduduk d) Jumlah wartel

5) Energi

a) Kapasitas terpasang pembangkit tenaga listik b) Konsumsi listrik (KWH per kapita)

c) Jumlah desa yang ada sambungan listrik d) Jumlah rumah tangga berlistrik

e) Konsumsi energi ekuivalen dengan batubara par kapita 6) Irigasi

a) Kapasitas irigasi b) Sawah beririgasi teknis

commit to user

7) Lingkungan Hidup dan Perumahan

a) Persentase/pengeluaran per kapita tiap bulan untuk perumahan, bahan bakar, penerangan dan air terhadap keseluruhan pengeluaran.

b) Persentase banyaknya rumah tangga di suatu daerah/wilayah/kecamatan di daerah perkotaan dan pedesaan menurut jenis penerangan lampu.

c) Persentase rumah tangga menurut jenis tempat buang air

besar di daerah perkotaan dan pedesaan

d) Persentase banyaknya rumah tangga menurut luas lantai yang

didiami.

e) Rata-rata ruangan per rumah tangga, orang per rumah tangga, orang per ruangan di daerah kota/pedesaan.

3. Indikator Gabungan

Indikator pembangunan gabungan, oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1970 dinamakan sebagai indikator perkembangan Sosial Politik Ekonomi. Ada 19 komponen yang dikembangkan didalam indikator ini, yang antara lain meliputi (Kahlil Rowter,1996:1-2 dalam Mulyanto: 2011):

a. Usia harapan hidup.

b. Persentase penduduk disuatu daerah dengan jumlah penduduk 20.000

orang atau lebih.

c. Konsumsi protein hewani per kapita per hari.

commit to user

e. Persentase anak usia sekolah yang bersekolah jenjang pendidikan kejuruan (vocational).

f. Jumlah rata-rata orang per meter ruang (rumah, sekolah, dan

sebagainya).

g. Konsumsi surat kabar per 1000 orang.

h. Persentase penduduk yang menikmati konsumsi listrik, gas dan air bersih.

i. Hasil pertanian per pekerja pertanian pria.

j. Persentase pekerja pria dewasa yang bekerja di sektor pertanian. k. Konsumsi listrik (kilo watt per kapita).

l. Konsumsi baja (kg per kapita).

m. Konsumsi energi (ekuivalen kg batu bara per kapita). n. Persentase PDB/PDRB dari industri pengolahan.

o. Perdagangan luar negeri per kapita dalam harga konstan. p. Persentase pekerja dengan upah terhadap seluruh pekerja.

Bentuk indikator lain yang sejenis dengan indikator di atas, telah pula dikemukakan di tahun 1970-an oleh Irma Adelman dan Cynthia Taft Morris (Rowter, 1996:2) yang menggunakan 40 indikator untuk melakukan klasifikasi negara-negara sedang berkembang. Indikator-indikator yang digunakan, antara lain mencakup aspek-aspek:

commit to user

e. Integritas Nasional

f. Kebebasan Politik dan Pers g. Kekuatan Serikat Buruh h. Produk Domestik Bruto i. Besarnya Alokasi Investasi

Dua kritik besar/utama atas kedua pendekatan tersebut di atas, adalah: (i) Indikator-indikator yang digunakan lebih menekankan perubahan struktur ketimpangan kesejahteraannya, (ii) Negara-negara berkembang seakan-akan harus berubah sesuai dengan pola yang terjadi di negara maju, dan (iii) Penekanannya pada input (misalnya jumlah dokter per 1.000 orang dan sebagainya, dan bukannya pada output, yakni tingkat kesejahteraan masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sejenis pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu, antara lain: Achmad Nuzul Chohiri (2008) dalam penelitiannya

yang berjudul “Analisis Perubahan Struktur Ekonomi dan Identifikasi

Sektor Unggulan di Kabupaten Cilacap Pada Masa Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah”. Metode analisis data mengggunakan analisis LQ, SS,

commit to user

pertanian; sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; sektor pertambangan dan penggalian, ditambah sektor listrik, gas, dan air bersih; dan sektor pengangkutan dan komunikasi). Berdasarkan analisis SS mengindikasikan bahwa laju pertumbuhan sektor-sektor ekonomi Kabupaten Cilacap sebelum otonomi daerah lebih cepat dan akibat pengaruh bauran industri cenderung mengarah ke perekonomian yang tumbuh relatif lambat serta memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan sesudah otonomi daerah laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cilacap lebih tinggi, akibat bauran industri cenderung mengarah pada perekonomian yang akan tumbuh relatif lambat pula serta memiliki daya saing rendah.

Panca Dian Safitri (2009) dalam penelitiannya yang berjudul

“Analisis Potensi Daerah Kabupaten Pati Pada Masa Sebelum dan Selama