IDENTIFIKASI KELONGSORAN DI KABUPATEN KARO BERDASARKAN FAKTOR ALAM DENGAN

SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DAN CITRA SATELIT

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana S1 pada Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Sumatera Utara

NUR MAULAYA ANNISA 16 0404 012

BIDANG STUDI GEOTEKNIK DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

2020

ABSTRAK

Tanah longsor adalah peristiwa bergeraknya material yang berada dilereng berupa material tanah, batuan, dan material organik lainnya yang diakibatkan adanya pengaruh gravitasi, sehingga menghasilkan perubahan bentuk lahan. Kabupaten Karo merupakan daerah yang rawan akan terjadinya longsor dikarenakan topografinya berbukit dan bergelombang, serta terdapat banyak lereng yang curam ataupun terjal.

Untuk dapat mengidentifikasi tingkat kerawanan longsor dan sebaran daerah rawan longsor di Kabupaten Karo, maka peneliti memanfaatkan teknologi pemetaan dengan Sistem Informasi Geografis (SIG) serta Citra Satelit.

Pada tugas akhir ini peneliti menggunakan acuan terhadap Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.22/PRT/M/2007 mengenai kawasan rawan bencana longsor.

Indikator-indikator yang digunakan adalah kemiringan lereng, jenis batuan, jenis tanah, curah hujan, kegempaan, tata air lereng, dan vegetasi. Setiap indikator diberi skor lalu dikalikan dengan persentasi bobot kemudian dijumlahkan berdasarkan kesesuaian lokasi geografisnya.

Dari hasil analisis peta tingkat kerawanan longsor di Kabupaten Karo terdapat 3 kerawanan yaitu rawan rendah, rawan sedang, dan rawan tinggi. Daerah rawan rendah didominasi 5 kecamatan yaitu Payung, Simpang Empat, NamanTeran, Kabanjahe dan Dolat Rayat dengan luas total 1121,0899 km². Daerah rawan sedang didominasi 7 kecematan yaitu Laubaleng, Tigabinanga, Juhar, Munte, Tiganderket, Merdeka dan Tigapanah dengan luas total 440,4687 km². Daerah rawan tinggi didominasi 5 kecamatan yaitu mardinding, Kutabuluh, Berastagi, Merek dan Barusjahe dengan luas total 443,6895 km².

Kata Kunci : Longsor, Sistem Informasi Geografis (SIG), Citra Satelit, Kab.Karo

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan berkat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Penulisan Tugas Akhir yang berjudul “IDENTIFIKASI KELONGSORAN DI KABUPATEN KARO BERDASAR FAKTOR ALAM DENGAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DAN CITRA SATELIT” ini dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan dalam menempuh ujian Sarjana Teknik Sipil pada Fakultas Teknik Departemen Teknik Sipil Universitas Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan tugas akhir ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang berperan penting yaitu :

1. Terutama kepada kedua orang tua saya, Ir. Nurman Koto dan Yusniar, serta kakak, abang, dan adik-adik saya Nurul Aulia, Mhd. Rizki Ridho, Maulana Abdul Fattah dan Nabil Al-Mujahid yang telah memberikan dukungan penuh, nasehat, motivasi serta mendoakan saya dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

2. Ibu Ika Puji Hastuty, ST. MT. selaku pembimbing, yang telah banyak memberikan dukungan, masukan, bimbingan serta meluangkan waktu, tenaga dan pikiran kepada saya untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.

3. Bapak Medis Sejahtera Surbakti, ST, MT, Ph.D, selaku Ketua Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara.

4. Bapak Dr. M. Ridwan Anas, ST. MT sebagai Sekretaris Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara.

5. Bapak Prof. Dr. Ir. Roesyanto, M.Sc. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan, arahan, dan bimbingan kepada saya.

6. Bapak Ir. Rudi Iskandar, MT. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan, arahan, dan bimbingan kepada saya.

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara yang telah membimbing dan memberikan pengajaran kepada saya selama menempuh masa studi di Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara.

8. Seluruh pegawai administrasi Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara yang memberikan bantuan selama ini kepada saya.

9. Sahabat-sahabat saya Pipin Rizki Suciani dan Rasmi Andani Nst yang selalu menghibur dan mencurahkan segala perhatiaannya kepada saya sedari SMA sampai dengan sekarang.

10. Sahabat-sahabat kesayangan saya di kampus Ihda Mariani dan Hertia Utami yang telah membantu, menghibur dan mencurahkan perhatiannya kepada saya selama proses kuliah ini.

11. Sahabat-sahabat kesayangan Liqo’ Ummu Umarah yaitu Hilda, Devi, Nurul Utami, Ira Febrina, Chikita, Rosmaito serta pementor yang luar biasa kak Juraida, S.T yang selalu membimbing dalam kebaikan.

12. Teman-teman seperjuangan stambuk 2016 terutama M.Farhan, Shaleh, Dandy, Anhar, Rafly, Egi, Zal, Eka, Mumut, dan yang tidak dapat disebutkan satu

persatu, terima kasih untuk kebersamaan yang selama ini baik diperkulihan maupun di pertemanan yang luar biasa , semoga kita semua sukses selalu.

13. Teman seperjuangan saya Oktarino Ellysses yang telah mau bekerja sama dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

14. Abang dan kakak stambuk 2012, 2013, 2014, dan 2015 yang sangat banyak memberikan arahan dan masukan serta perhatiannya kepada saya dalam pengerjaan Tugas Akhir serta mengenal dunia perkulihan di Teknik Sipil.

15. Adik adik Stambuk 2017, 2018 dan 2019 yang sudah membantu dan menemani di dalam maupun luar waktu perkuliahan.

16. Seluruh rekan-rekan yang tidak mungkin saya tuliskan satu-persatu atas dukungannya yang sangat baik.

Saya menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari Bapak dan Ibu Staf Pengajar serta rekan – rekan mahasiswa demi penyempurnaan Tugas Akhir ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih. Penulis berharap semoga laporan Tugas Akhir ini bermanfaat bagi para pembaca.

Medan, Mei 2020 Penulis

Nur Maulaya Annisa 16 0404 012

DAFTAR ISI

ABSTRAK ... i

KATA PENGANTAR ... ii

DAFTAR ISI ... v

DAFTAR TABEL ... viii

DAFTAR GAMBAR ... x

BAB 1. PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Rumusan Masalah ... 2

1.3 Tujuan Penelitian ... 2

1.4 Batasan Masalah ... 3

1.5 Manfaat Penelitian ... 3

1.6 Sistematika Penulisan ... 3

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA ... 5

2.1 Tanah Longsor ... 5

2.1.1 Jenis-Jenis Longsor ... 6

2.1.2 Faktor- Faktor Penyebab Longsor ... 13

2.1.3 Tipologi Kawasan Rawan Bencana Longsor Berdasarkan Penetapan Zonasi... 17

2.1.4 Identifikasi Kerawanan Tanah Longsor ... 19

2.1.5 Dampak dari Tanah Longsor ... 20

2.1.6 Mengevaluasi Bahaya Tanah Longsor ... 21

2.2 Sistem Informasi Geografi (SIG) ... 23

2.2.1 Pengertian SIG ... 23

2.2.2 Tahapan SIG... 24

2.2.3 Model data SIG ... 24

2.2.4 Konsep Layer Data dan Atribut ... 27

2.2.3 Aplikasi Pemetaan Q-Gis 3.12 ... 28

2.3 Citra Satelit ... 29

2.4 Penelitian Terdahulu ... 30

BAB 3. METODE PENELITIAN... 40

3.1 Umum ... 40

3.2 Alat dan Bahan Penelitian ... 40

3.3 Indikator Penelitian ... 41

3.4 Prosedur Penelitian ... 41

3.5 Tahap Pengolahan Data ... 42

3.5.1 Penentuan Zona Kerawanan Longsor ... 42

3.5.2 Penentuan Bobot Indikator ... 42

3.6 Tahap Pembuatan Peta ... 45

3.6.1. Persiapan ... 45

3.6.2. Digitasi Peta ... 46

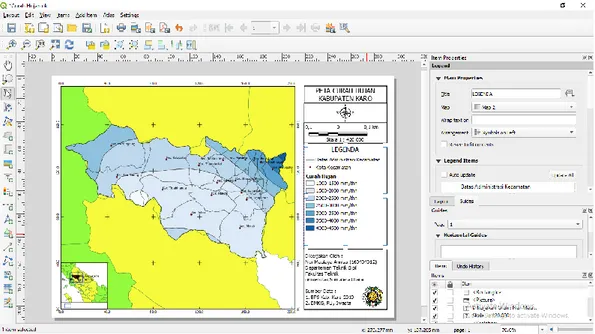

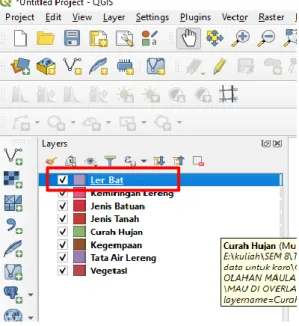

3.6.3 Editing Peta Pada Layout Gambar ... 64

3.6.4 Overlay Indikator ... 68

3.7 Tahap Aplikasi Citra Satelit Google Earth ... 73

3.8 Alur Penelitian ... 77

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN... 78

4. 1 Karakteristik Geografis Penelitian ... 78

4.1.1 Letak, Luas dan Batas Wilayah ... 78

4.1.2 Klasifikasi Zona Rawan Longsor ... 81

4.2 Indikator-Indikator Faktor Alam Pemicu Longsor ... 83

4.2.1 Indikator Kemiringan Lereng ... 83

4.2.2 Indikator Jenis Tanah ... 85

4.2.3 Indikator Jenis Batuan ... 89

4.2.4 Indikator Curah Hujan... 92

4.2.5 Indikator Tata Air Lereng (Densitas Pola Aliran)... 94

4.2.6 Kegempaan ... 96

4.2.7 Vegetasi (Tataguna Lahan) ... 98

4.3 Analisis Kerawanan Tanah Longsor ... 100

4.4 Distribusi Kerawanan Tanah Longsor ... 100

4.5 Perbandingan Kejadian Longsor dengan Hasil Pemetaan dan Pengecekan Lokasi Melalui Citra Satelit Google Earth ... 116

4.5.1 Data Kejadian Longsor Per Kecamatan ... 116

4.5.2 Lokasi-Lokasi Rawan Longsor berdasarkan Citra Satelit ... 117

5.6 Perbandingan Hasil Pemetaan Rawan Longsor Faktor Alam dan Faktor Manusia ... 122

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN ... 125

5.1 Kesimpulan ... 125

5.2 Saran ... 127

DAFTAR PUSTAKA ... xv

DAFTARTABEL

Tabel 2.1 Tipologi zonasi kawasan longsor ... 18

Tabel 3.1. Nilai pembobotan kelas lereng ... 43

Tabel 3.2. Nilai pembobotan jenis tanah ... 43

Tabel 3.3. Nilai pembobotan jenis batuan ... 43

Tabel 3.4. Nilai pembobotan curah hujan ... 44

Tabel 3.5. Nilai pembobotan tata air lereng ... 44

Tabel 3.6. Nilai pembobotan kegempaan ... 44

Tabel 3.7. Nilai pembobotan vegetasi/ tutupan lahan ... 45

Tabel 3.8. Contoh data hasil overlay daerah Kecamatan Berastagi ... 73

Tabel 4.1 Luas wilayah kecamatan-kecamatan yang terdapat pada Kab. Karo ... 79

Tabel 4.2 Tipologi zonasi masing kecamatan berdasarkan data tinggi wilayah ... 81

Tabel 4.3 Luasan wilayah berdasarkan kemiringan lereng ... 83

Tabel 4.4 Persebaran jenis tanah berdasarkan luas wilayah ... 87

Tabel 4.5 Jenis batuan tiap di daerah Kab. Karo... 90

Tabel 4.6 Besaran curah hujan berdasarkan luas wilayah... 92

Tabel 4.7 Besar tingkat kerapatan pola aliran di Kabupaten Karo ... 94

Tabel 4.8 Tingkat Intensitas gempa di Kabupaten Karo ... 96

Tabel 4.9 Jenis Vegetasi/tutupan lahan di Kabupaten Karo ... 98

Tabel 4.10 Interval nilai bobot berdasarkan kelas kerawanan tanah longsor ... 100

Tabel 4.11 Hasil proses overlay 7 indikator Kecamatan Mardinding ... 102

Tabel 4.12 Hasil proses overlay 7 indikator Kecamatan Laubaleng ... 102

Tabel 4.13 Hasil proses overlay 7 indikator Kecamatan Tigabinanga ... 103

Tabel 4.14 Hasil proses overlay 7 indikator Kecamatan Juhar ... 104

Tabel 4.15 Hasil proses overlay 7 indikator Kecamatan Munte ... 104

Tabel 4.16 Hasil proses overlay 7 indikator Kecamatan Kutabuluh ... 105

Tabel 4.17 Hasil proses overlay 7 indikator Kecamatan Payung... 105

Tabel 4.18 Hasil proses overlay 7 indikator Kecamatan Tiganderket ... 106

Tabel 4.19 Hasil proses overlay 7 indikator Kecamatan Simpang Empat ... 106

Tabel 4.20 Hasil proses overlay 7 indikator Kecamatan Namanteran ... 106

Tabel 4.21 Hasil proses overlay 7 indikator Kecamatan Merdeka ... 107

Tabel 4.22 Hasil proses overlay 7 indikator Kecamatan Kabanjahe ... 107

Tabel 4.23 Hasil proses overlay 7 indikator Kecamatan Berastagi ... 107

Tabel 4.24 Hasil proses overlay 7 indikator Kecamatan Tigapanah ... 107

Tabel 4.25 Hasil proses overlay 7 indikator Kecamatan Dolatrayat ... 108

Tabel 4.26 Hasil proses overlay 7 indikator Kecamatan Merek ... 108

Tabel 4.27 Hasil proses overlay 7 indikator Kecamatan Barusjahe ... 108

Tabel 4.28 Zona longsor dengan tingkat kerawanan rendah Kabupaten Karo ... 109

Tabel 4.29 Zona longsor dengan tingkat kerawanan sedang Kabupaten Karo ... 111

Tabel 4.30 Zona dengan tingkat kerawanan tinggi di Kabupaten Karo ... 114

Tabel 4.31 Perbandingan hasil peta kerawanan longsor dengan kejadian longsor faktor Alam ... 116

Tabel 4.32 Perbandingan Tingkat Kerawanan Longsor Faktor Alam dan Manusia ... 124

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Skema Rockfall ... 6

Gambar 2.2. Skema Topples ... 7

Gambar 2.3. Rotational Slide ... 7

Gambar 2.4. Translational Slide ... 8

Gambar 2.5. Lateral Spreads ... 9

Gambar 2.6. Aliran Runtuhan (Debris Flows) ... 10

Gambar 2.7. Aliran Lahar (Volcanic Debris Flows) ... 10

Gambar 2.8. Aliran Runtuhan (Debris Avalance) ... 11

Gambar 2.9. Aliran Tanah (EarthFlow) ... 12

Gambar 2.10. Rayapan Tanah (Creep) ... 13

Gambar 2.11. Model Data Vektor ... 25

Gambar 2.12. Model Data Raster ... 26

Gambar 2.13. Metode Overlay ... 28

Gambar 2.14. Tampilan Street View daerah Kecamatan Berastagi ... 30

Gambar 2.15. Peta Kerawanan Longsor Kecamatan Sibolangit ... 31

Gambar 2.16. Peta Kerawanan Longsor Kabupaten Kediri ... 32

Gambar 2.17 Peta Kerawanan Longsor Kecamatan Karangkobar... 33

Gambar 2.18 Peta Longsor Metode Permen PU No. 22/PRT/M/2007 ... 34

Gambar 2.19 Peta Potensi Bencana Tanah Longsor Metode AHP ... 35

Gambar 2.20 Peta Peta Overlay dua Metode ... 35

Gambar 2.21 Peta Kerawanan Longsor Metode SNI ... 36

Gambar 2.22 Peta Kerawanan Longsor Metode AHP ... 37

Gambar 2.23 Peta Overlay Metode SNI dan Metode AHP ... 37

Gambar 2.24 Peta Rawan Longsor Kelurahan Karang Anyar Gunung Semarang ... 38

Gambar 2.25 Peta Rawan Longsor SubDAS Lesti ... 39

Gambar 3.1. Membuat Proyek Baru ... 46

Gambar 3.2 Step 1 memasukkan data DEM ... 47

Gambar 3.3 Step 2 cari data DEM ... 47

Gambar 3.4 Melakukan pengaturan koordinat ... 48

Gambar 3.5 Analisis slope ... 48

Gambar 3.6 Pemasukan data sebelum eksekusi ... 49

Gambar 3.7 Eksekusi layer slope selesai ... 49

Gambar 3.8 Salah satu ikon raster tool ... 50

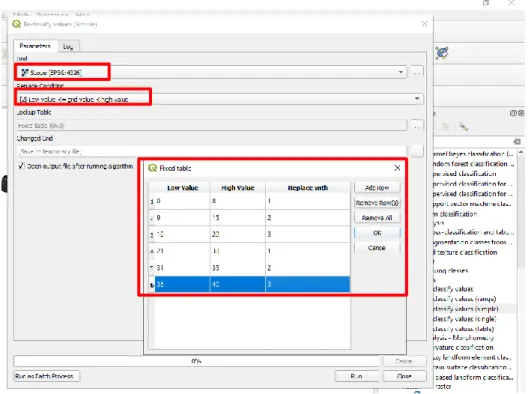

Gambar 3.9 Proses pengklasifikasian kelas lereng ... 51

Gambar 3.10 Step 1 mengubah data raster ke vektor... 51

Gambar 3.11 Proses sebelum melakukan eksekusi raster ke vektor ... 52

Gambar 3.12 Shp (shapefile) kemiringan lereng yang sudah selesai... 52

Gambar 3.13 Membuka tabel atribut shp kemiringan lereng ... 53

Gambar 3.14 Proses penambahan tabel atribut pada shp kemiringan lereng ... 54

Gambar 3.15 Membuat project baru ... 54

Gambar 3. 16 Step 1 mengeinstall fitur Georeferencer ... 55

Gambar 3.17 Mencentang fitur Georeferencer GDAL ... 55

Gambar 3.18 Tool Georeferencer GDAL pada toolbar ... 56

Gambar 3.19 Membuka file tipe raster ... 56

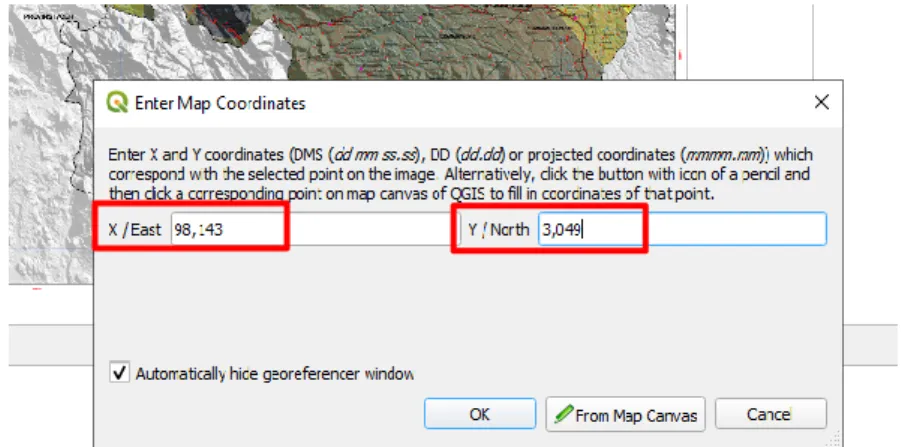

Gambar 3.20 Proses penambahan point pada peta curah hujan ... 56

Gambar 3.21 Menginput nilai koordinat peta ... 57

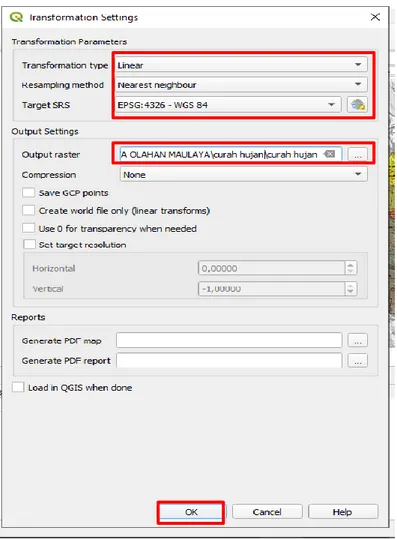

Gambar 3.22 Menyesuaikan parameter sebelum melakukan georeferencing ... 58

Gambar 3.23 Memulai georeferencing ... 58

Gambar 3.24 Menambah file raster ... 59

Gambar 3.25 Memilih file raster yang telah di georeferencing ... 59

Gambar 3.26 Membuat file shp yang baru ... 59

Gambar 3. 27 Step sebelum menggambar polygon pada file shp ... 60

Gambar 3.28 Memulai gambar polygon untuk shp curah hujan ... 61

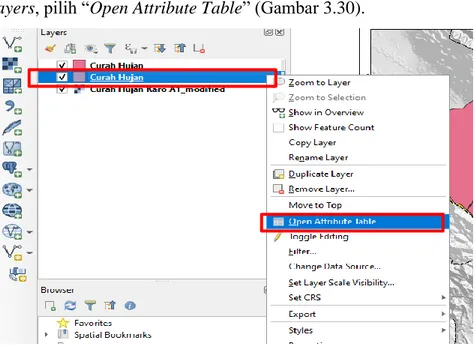

Gambar 3.29 Memasukkan nilai besaran curah hujan ... 61

Gambar 3. 30 Membuka tabel atribut pada shp curah hujan ... 62

Gambar 3. 31 Mengedit tabel atribut ... 62

Gambar 3.32 Menambahkan keterangan pada tabel atribut ... 62

Gambar 3.33 Penamaaan judul kolom atribut dan pemilihan tipe atribut... 63

Gambar 3.34 Proses pemberian skor curah hujan ... 63

Gambar 3.35 Penambahan kolom atribut nilai bobot hujan ... 64

Gambar 3.36 Pemilihan jenis data atribut untuk nilai bobot hujan ... 64

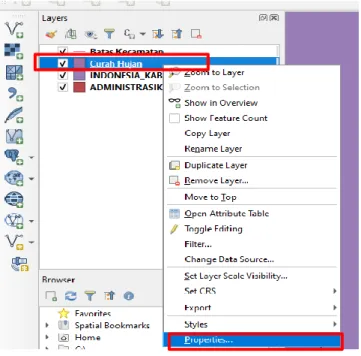

Gambar 3.37 Step 1 sebelum editing file shp curah hujan ... 65

Gambar 3.38 Pengkalsifikasian jenis tampilan pada peta ... 65

Gambar 3.39 Pemilihan tabel atribut curah hujan ... 65

Gambar 3.40 Mengedit warna peta sesuai besaran intensitas hujan ... 66

Gambar 3.41 Layer propesties ... 66

Gambar 3.42 Membuka jendela baru untuk proses pembuatan layout peta ... 67

Gambar 3.43 Memberi nama pada layout peta curah hujan ... 67

Gambar 3.44 Tampilan editing layout peta yang sudah selesai ... 68

Gambar 3.45 Kumpulan file shp 7 indikator ... 69

Gambar 3.46 Analisis metode overlay union ... 69

Gambar 3.47 Menginput layer-layer yang akan di overlay ... 70

Gambar 3.48 File shp kemiringan lereng dan jenis batuan yang telah di overlay ... 70

Gambar 3.49 Membuka tabel atribut pada shp yang sudah di-overlay 7 indikator .... 71

Gambar 3.50 Membuka kalkulator atribut ... 71

Gambar 3.51 Memasukkan semua atribut nilai bobot yang akan dijumlahkan ... 72

Gambar 3.52 Atribut nilai bobot 7 indikator ... 72

Gambar 3.53 Penambahan folder ... 74

Gambar 3.54 Membuat folder kecamatan berastagi ... 74

Gambar 3.55 Penamabahan letak koordinat... 75

Gambar 3.56 Memasukkan koordinat X dan Y ... 75

Gambar 3.57 Memilih ikon street view ... 76

Gambar 3.58 Tampilan ikon street view pada citra satelit ... 76

Gambar 4.1. Peta Administrasi Kabupaten Karo ... 80

Gambar 4.2. Contoh Zona C (Laubaleng) ... 82

Gambar 4.3. Contoh Zona B (Merek) ... 82

Gambar 4.4. Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Karo ... 84

Gambar 4.5. Peta Persebaran Jenis Tanah Kabupaten Karo ... 88

Gambar 4.6. Peta Persebaran Jenis Batuan Kabupaten Karo ... 91

Gambar 4.7. Peta Curah Hujan Kabupaten Karo ... 93

Gambar 4.8. Peta Densitas Kelurusan Aliran Kabupaten Karo ... 95

Gambar 4.9. Peta Kawasan Gempa Kabupaten Karo ... 97

Gambar 4.10. Peta Persebaran Vegtasi Kabupaten Karo ... 99

Gambar 4.11. Peta Kawasan Rawan Longsor Kabupaten Karo... 101

Gambar 4.12. Penampakan 3D daerah rawan longsor Kec. Mardinding ... 117

Gambar 4.13. Penampakan kondisi lapangan Kec.Mardinding ... 118

Gambar 4.14. Penampakan 3D daerah rawan longsor Kec. Laubaleng ... 118

Gambar 4.15. Kondisi Lapangan Kec. Laubaleng ... 119

Gambar 4.16. Kondisi Lapangan Kecamatan Laubaleng... 119

Gambar 4.17. Bentuk Topografi 3D Kecamatan Tigapanah... 120

Gambar 4.18. Kondisi lapangan Kecamatan Tigapanah ... 120

Gambar 4.19. Kondisi lereng pada daerah pemotongan jalan Kec.Tigabinanga ... 121

Gambar 4.20. Bidang Longsor Kecamatan Namanteran ... 121

Gambar 4.21. Bidang Longsor Kecamatan Berastagi ... 122

Gambar 4.22. Perbandingan peta kerawanan longsor akibat faktor alam dengan peta kerawanan akibat faktor manusia ... 123

BAB 1. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sering terjadi bencana alam. Salah satunya adalah bencana alam tanah longsor. Tanah Longsor merupakan bencana alam yang umumnya terjadi di wilayah pegunungan (mountainous area), terutama dimusim hujan, yang dapat mengakibatkan kerugian harta benda maupun korban jiwa dan menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana lainnya seperti perumahan, industri, dan lahan pertanian yang berdampak pada kondisi sosial masyarakatnya dan menurunnya perekonomian disuatu daerah.

Menurut Subagio (dalam Anwar, 2012) faktor-faktor yang mengontrol terjadinya proses pelongsoran itu sendiri ada yang berasal dari faktor-faktor pengontrol gangguan kestabilan lereng, dan ada yang berasal dari proses pemicu longsoran. Sedangkan secara umum faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya longsor dapat disebabkan oleh faktor alam serta faktor manusia. Faktor alam dapat berupa kelerengan, curah hujan, serta kondisi geologi dan tanah wilayah tersebut.

Aktivitas manusia juga turut memberikan pengaruh terhadap terjadinya longsor lahan, seperti pemanfaatan tata guna lahan yang tidak sesuai sehingga mempertingkat ancaman tanah longsor.

Salah satu fenomena mengenai permasalahan longsor terjadi pada daerah Sumatera Utara, yaitu di Kabupaten Karo. Ditinjau dari kondisi topografinya, wilayah Kabupaten Karo terletak di dataran tinggi Bukit Barisan dengan elevasi terendah ± 140 m di atas permukaan laut (Mardingding) dan yang tertinggi ialah ± 2.451 meter di atas permukaan laut (Gunung Sinabung). Daerah Kabupaten Karo yang berada di daerah dataran tinggi Bukit Barisan dengan kondisi topografi yang berbukit dan bergelombang, maka di wilayah ini ditemui banyak lembah-lembah dan alur-alur sungai yang dalam dan lereng-lereng bukit yang curam/terjal (Direktorat Jendral Cipta Karya Kementrian PUPR, 2019)

Dengan kondisi topografi tersebut,maka Kabupaten Karo sangat rentan terjadinya tanah longsor. Untuk mengetahui tingkat kerentanan longsor di daerah Kabupaten Karo maka dibuatlah pemodelan ataupun pemetaan zonasi kerentanan tanah longsor dengan memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Geografi (SIG).

Identifikasi potensi bahaya longsor dengan menggunakan Sistem Informasi Gerografi (SIG) dapat dilakukan dengan metode tumpang susun atau overlay terhadap paramaeter-parameter longsor seperti kemiringan lereng, kondisi tanah, batuan penyusun, curah hujan, tata air lereng, kegempaan, dan vegetasi.

Melalui Sistem Informasi Geografis diharapkan akan mempermudah penyajian informasi spasial khususnya yang terkait dengan penentuan tingkat bahaya tanah longsor serta dapat menganalisis dan memperoleh informasi baru dalam mengidentifikasi daerah-daerah yang menjadi sasaran tanah longsor.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut dapat dirumuskan suatu permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana variasi tingkat kerawanan tanah longsor daerah Kabupaten Karo.

2. Bagaimana karakteristik indikator faktor alam yang menyebabkan terjadinya longsor di Kabupaten Karo.

3. Bagaimana mengaplikasikan model GIS untuk identifikasi kawasan longsor di Kabupaten Karo.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui variasi tingkat kerawanan longsor di Kabupaten Karo.

2. Mengetahui karakteristik dari indikator faktor alam penyebab terjadinya longsor di Kabupaten Karo

3. Mengetahui cara pengaplikasian model GIS untuk identifikasi daerah rawan longsor di Kabupaten Karo.

1.4 Batasan Masalah

Adapun Batasan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Lokasi penelitian terletak di Kabupaten Karo

2. Analisis data dan pemetaan daerah rawan tanah longsor menggunakan aplikasi QGis 3.12 (Bucuresti), Microsoft Excel dan Citra Satelit Google Earth.

3. Penelitian menggunakan berdasarkan faktor alam yang terdiri dari kemiringan lereng, kondisi tanah, batuan penyusun, curah hujan, tata air lereng, kegempaan, dan vegetasi.

4. Output yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah peta kerawanan bencana tanah longsor di Kabupaten Karo.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat pada penelitian ini adalah:

1. Memberikan gambaran tentang variasi tingkat kerentanan longsor di Kabupaten Karo.

2. Memberikan informasi penyebab longsor berdasarkan kejadian longsor yang sebelumnya terjadi, sehingga menjadi rujukan untuk mencegah dan mitigasi bencana tanah longsor.

3. Hasil penelitian bisa menjadi rujukan bagi masyarakat agar waspada terhadap longsor.

1.6 Sistematika Penulisan

Rencana sistematika penulisan dalam penelitian ini akan dibuat dalam 5 (lima) bab, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bab I : Pendahuluan

Bab pendahuluan berisi latar belakang penulisan, tujuan, manfaat, pembatasan masalah, metodologi penelitian dan sistematika penulisan

2. Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi dasar teori, rumus dan segala sesuatu yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

3. Bab III : Metodologi Penelitian

Bab ini berisi tentang metodologi yang dilakukan dalam analisa berupa urutan – urutan tahapan pelaksanaan analisa dari pencarian data, studi literatur hingga analisa data yang telah diperoleh.

4. Bab IV: Analisis dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang berisi spesifikasi data yang akan diolah dalam penelitian dan hasil pembahasan dalam penelitian

5. Bab V : Kesimpulan dan Saran

Berisi kesimpulan dari hasil analisa dan saran berdasarkan kajian yang telah dikumpulkan pada Tugas Akhir ini.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tanah Longsor

Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut, bergerak ke bawah atau keluar lereng. Proses terjadinya tanah longsor dapat diterangkan sebagai berikut: air yang meresap ke dalam tanah akan menambah bobot tanah. Jika air tersebut menembus sampai tanah kedap air yang berperan sebagai bidang gelincir, maka tanah menjadi licin dan tanah pelapukan di atasnya akan bergerak mengikuti lereng dan keluar lereng (Kementrian ESDM, 2008).

Tanah longsor adalah peristiwa terjadinya pergerakan material yang berada di lereng berupa material tanah, batuan, dan material organik lainnya yang diakibatkan adanya pengaruh gravitasi, sehingga menghasilkan perubahan bentuk lahan (Highland

& Bobrowsky, 2008).

Pada prinsipnya longsor terjadi apabila gaya pendorong pada lereng lebih besardari pada gaya penahan. Gaya pendorong dipengaruhi oleh besarnya sudut lereng,air, beban, dan berat jenis tanah dan batuan, sedangkan gaya penahan umumnya dipengaruhi oleh kekuatan batuan dan kepadatan tanah (Departemen Pekerjaan Umum, 2007).

Berdasarkan BNPB 2008, bencana longsor adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh bergeraknya massa tanah dari puncak lereng ke bawah lereng sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Dari beberapa pengertian diatas, longsor dapat diartikan sebagai peristiwa geologi yang diakibatkan oleh pergerakan ataupun pemindahan massa tanah maupun batuan dari suatu lereng dari ketinggian tertentu ke level yang lebih rendah yang diakibatkan oleh berbagai faktor, baik faktor alam maupun faktor manusia dan

mengakibatkan dampak yang cukup merugikan bagi manusia apabila daerah longsor sering menjadi zona interaksi.

2.1.1 Jenis-Jenis Longsor

Menurut Highland & Bobrowsky (2008) dalam Handbook Landslide USGS, jenis-jenis pergerakan dari perpindahan massa tanah di bagi menjadi 5 tipe yaitu Rockfall, Topples, Slides, Spreads, dan Flows.

1. Runtuhan Batu (Rockfall)

Rockfall merupakan gerakan secara tiba-tiba dari bongkahan batu yang jatuh dari lereng yang curam atau tebing. Pemisahan terjadi di sepanjang kekar dan perlapisan batuan. Gerakan ini dicirikan dengan terjun bebas, dan menggelinding. Sangat dipengaruhi oleh gravitasi, pelapukan mekanik, dan keberadaan air pada batuan.

Gambar 2.1. Skema Rockfall

Sumber : Handbook Landslide, USGS 2008

2. Runtuhan Bahan Atasan (Topples)

Topples diidentifikasi sebagai rotasi maju dari kemiringan massa tanah atau batuan di sekitar titik atau sumbu di bawah pusat gravitasi dari massa yang dipindahkan. Topples terkadang didorong oleh gravitasi yang diberikan oleh berat material yang tinggi dari massa yang dipindahkan. Topples juga dapat

disebabkan adanya air yang masuk kedalam retakan massa. Topples bisa terdiri dari batuan, material berbutir kasar ataupun halus.

Gambar 2.2. Skema Topples

Sumber : Handbook Landslide, USGS 2008 3. Slides

Pada jenis longsoran ini dibagi menjadi dua yaitu Rotational Slide dan Translational Slide.

a. Longsoran Rotasi (Rotational Slide)

Rotational Slide adalah bergeraknya massa tanah dan batuan pada bidang gelincir berbentuk cekung ke atas, dan pergerakan longsornya secara umum berputar pada satu sumbu yang sejajar dengan permukaan tanah. Longsoran ini sering terjadi pada material yang homogen, sehingga jenis longsoran ini paling sering terjadi.

Gambar 2.3. Rotational Slide

Sumber : Handbook Landslide, USGS 2008

b. Longsoran Translasi (Translational Slide)

Translational Slide adalah bergeraknya massa tanah dan batuan pada bidang gelincir berbentuk rata dengan sedikit rotasi atau miring ke belakang . Longsoran translasi umumnya terjadi di sepanjang kontak diskontinuitas geologis seperti sesar, sambungan, permukaan perlapisan, atau kontak antara batuan dan tanah.

Gambar 2.4. Translational Slide

Sumber : Handbook Landslide, USGS 2008

4. Sebaran (Spreads)

Sebaran (Spreads) umumnya terjadi pada lereng yang landai atau medan datar. Gerakan utamanya adalah ekstensi lateral yang disertai dengan kekar geser atau kekar tarik. Ini disebabkan oleh likuifaksi, suatu proses dimana tanah menjadi jenuh terhadap air, loose, kohesi sedimen (biasanya pasir dan lanau) perubahan dari padat ke keadaan cair.

Gambar 2.5.Lateral Spreads

Sumber : Handbook Landslide, USGS 2008

5. Aliran (Flows)

Untuk jenis longsoran flows dibagi menjadi beberapa kategori yaitu debris flows (Aliran Runtuhan), lahars (volcanic debris flows), debris avalance, earthflow, dan creep

a. Aliran Runtuhan (Debris Flows)

Debris flow adalah bentuk gerakan massa yang cepat di mana campuran tanah yang gembur, batu, bahan organik, udara, dan air bergerak seperti bubur yang mengalir pada suatu lereng. Debris flow biasanya disebabkan oleh aliran permukaan air yang intens, karena hujan lebat atau pencairan salju yang cepat, yang mengikis dan memobilisasi tanah gembur atau batuan pada lereng yang curam.

Gambar 2.6.Aliran Runtuhan (Debris Flows) Sumber : Handbook Landslide, USGS 2008

b. Aliran Lahar (Volcanic Debris Flows)

Lahar (Volcanic debris flows) adalah aliran yang berasal dari lereng gunung berapi dan merupakan jenis aliran puing. Lahar memobilisasi akumulasi longgar tephra (padatan udara meletus dari gunung berapi) dan puing-puing terkait. Ditemukan di hampir semua wilayah vulkanik di dunia.

Gambar 2.7. Aliran Lahar (Volcanic Debris Flows) Sumber : Handbook Landslide, USGS 2008

c. Aliran Runtuhan (Debris Avalance)

Jenis ini merupakan jenis aliran debris yang pergerakannya terjadi sangat cepat diangkut jauh dari lereng. Dalam beberapa kasus, salju dan es akan berkontribusi pada pergerakan jika ada cukup air, dan alirannya dapat menjadi aliran puing dan (atau) lahar.

Gambar 2.8.Aliran Runtuhan (Debris Avalance) Sumber : Handbook Landslide, USGS 2008

d. Aliran Tanah (Earth Flow)

Pergerakan memanjang dari material halus atau batuan yang mengandung mineral lempung di lereng moderat dan dalam kondisi jenuh air, membentuk mangkuk atau suatu depresi di bagian atasnya.

Gambar 2.9.Aliran Tanah (EarthFlow) Sumber : Handbook Landslide, USGS 2008

e. Rayapan Tanah (Creep)

Creep adalah perpindahan tanah atau batuan pada suatu lereng secara lambat dan stabil. Gerakan ini disebabkan oleh shear stress, pada umumnya terdiri dari 3 jenis yaitu:

1. Seasonal, di mana gerakan berada dalam kedalaman tanah, dipengaruhi oleh perubahan kelembaban dan suhu tanah yang terjadi secara musiman.

2. Continuous, di mana shear stress terjadi secara terus menerus melebihi ketahanan material longsoran.

3. Progressive, di mana lereng mencapai titik failur untuk menghasilkan suatu gerakan massa.

Creep ditandai dengan adanya batang pohon yang melengkung, pagar atau dinding penahan yang bengkok, dan adanya riak tanah kecil atau pegunungan.

Gambar 2.10. Rayapan Tanah (Creep) Sumber : Handbook Landslide, USGS 2008 2.1.2 Faktor- Faktor Penyebab Longsor

Berdasarkan Departemen Pekerjaan Umum (2007) faktor-faktor penyebab longsoran ada 2 yaitu:

A. Faktor Alami

1. Kemiringan Lereng

Kemiringan lereng merupakan faktor yang mempengaruhi terjadinya longsor di suatu wilayah. Tanah longsor umumnya dapat terjadi pada wilayah berlereng. Semakin tinggi kemiringan lahannya akan semakin besar potensi longsornya. Oleh karena itu dibutuhkan analisis kemiringan lereng dengan membuat peta kemiringan lereng.

2. Kondisi Tanah

Jenis tanah yang menyusun suatu lapisan tanah merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya longsor. Semakin cepat tanah menyerap air maka akan terjadi akumulasi air dibagian kaki lereng sehingga tanah menjadi jenuh, yang mengakibatkan karakteristik tanah menurun drastis,terjadinya penurunan kuat geser tanah dan lereng menjadi rawan longsor. Tanah dengan kandungan lempung /clay yang

banyak,maka lebih tahan terhadap longsor,sedangkan tanah yang kandungan lempung /clay sedikit maka lebih mudah longsor.

3. Batuan Penyusun

Kondisi batuan penyusun didapatkan berdasarkan kondisi geologi pada daerah tersebut. Kondisi geologi yang perlu diperhatikan meliputi sifat fisik batuan, susunan, kedudukan batuan, umur batuan, dan struktur geologi. Struktur geologi atau batuan merupakan salah satu penyebab terjadinya longsor.

4. Curah Hujan

Curah hujan akan meningkatkan presipitasi dan kejenuhan tanah serta naiknya muka air tanah. Jika hal ini terjadi pada lereng dengan material penyusun (tanah dan atau batuan) yang lemah maka akan menyebabkan berkurangnya kuat geser tanah / batuan dan menambah berat massa tanah.

5. Tata Air Lereng

Tata air lereng lereng ini dimaksudkan seberapa intensitas munculnya rembesan-rembesan air atau mata air pada lereng, terutama ada bidang kontak antara batuan kedap lapisan tanah yang permeable.

6. Kegempaan

Gempa bumi merupakan fenomena alam yang terjadi karena adanya pelepasan energi yang menyebabkan pergeseran pada lapisan atmosfer bumi. Gempa bumi menyebabkan getaran, tekanan pada partikel- partikel mineral dan bidang lemah pada massa batuan dan tanah yang mengakibatkan longsornya lereng-lereng tersebut.

7. Vegetasi/ Tutupan Lahan

Penggunaan lahan seperti persawahan maupun tegalan dan semak belukar, terutama pada daerah-daerah yang mempunyai kemiringan lahan terjal umumnya sering terjadi tanah longsor. Minimnya penutupan permukaan tanah dan vegetasi, sehingga perakaran sebagai pengikat tanah menjadi berkurang dan mempermudah tanah menjadi retak-retak pada musim kemarau. Pada musim penghujan air akan mudah meresap ke dalam lapisan tanah melalui retakan tersebut dan dapat menyebabkan lapisan tanah menjadi jenuh air. Hal demikian cepat atau lambat akan mengakibatkan terjadinya longsor atau gerakan tanah.

B. Faktor Aktifitas Manusia 1. Pola tanam

Lereng ditanami jenis tanaman yang tidak tepat seperti hutan pinus, tanaman berakar serabut, digunakan sebagai sawah atau ladang.

2. Dilakukan penggalian/pemotongan lereng

Dilakukan pemotongann lereng tanpa memperhatikan struktur lapisan tanah (batuan) pada lereng dan tanpa memperhitungkan analisis kestabilan lereng, misalnya pengerjaan jalan, bangunan, dan penambangan.

3. Pencetakan kolam

Dilakukan pencetakan kolam yang dapat mengakibatkan merembesnya air kolam ke dalam lereng.

4. Pembangunan konstruksi

Pembangunan konstruksi tanpa memperhatikan beban maksimum yang dapat diterima oleh tanah,suatu ketika tanah akan tidak akan mampu menerima beban yang berlebih, sehingga akan mempengaruh kestabilan lereng, dan akan menyebabkan terjadinya longsor.

5. Sistem drainase

Pembuatan system drainase yang tidak benar dapat membuat penyaluran air tanah tidak berhasil ke aliran air yang sebenarnya (sungai),sehingga akan menaikkan muka air tanah, dan menyebabkan tanah kondisi tanah pada lereng akan tidak stabil.

6. Kepadatan penduduk

Jumlah penduduk mempengaruhi luasnya penggunan lahan disuatu daerah, apabila penggunaan lahan telah berlebih dari tutupan lahan, akan mengurangi adanya peresapan air jika terjadi hujan. Sehingga jika terjadi hujan akan meningkatkan kejenuhan tanah

Selain faktor penyebab terjadinya longsor dipengaruhi oleh faktor alam dan manusia, terdapat pula tiga penyebab utama tanah longsor yang sangat menimbulkan kerusakan besar yaitu:

1. Tanah Longsor dan Air

Lereng yang jenuh air adalah penyebab utama longsor. Efek ini disebabkan oleh curah hujan yang intens, pencairan salju, perubahan tingkat air tanah, dan perubahan permukaan air tanah sepanjang garis pantai, bendungan, tepi danau, waduk, kanal, dan sungai.

2. Tanah Longsor dan Aktivitas Seismik

Banyak daerah pegunungan yang rawan longsor juga telah mengalami setidaknya beberapa kali gempabumi dalam rentang waktu tertentu.

Terjadinya gempa bumi di daerah berlereng terjal akan meningkatkan kemungkinan bahwa tanah longsor akan terjadi. Getaran gempa dapat mengakibatkan dilatasi tanah dan batuan, yang memungkinkan infiltrasi air terjadi sangat cepat.

3. Tanah Longsor dan Aktivitas Vulkanik

Tanah longsor akibat aktivitas gunungapi adalah salah satu yang paling dahsyat. Lava vulkanik dapat mencairkan salju dengan sangat cepat, menyebabkan banjir lahar yang mengalir cepat di lereng gunungapi yang curam. Arus debris ini dapat mencapai jarak yang cukup jauh, menghancurkan apa pun yang dilewatinya.

2.1.3 Tipologi Kawasan Rawan Bencana Longsor Berdasarkan Penetapan Zonasi

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 22 Tahun 2007 , kawasan rawan bencana longsor dibedakan atas zona-zona berdasarkan karakter dan kondisi fisik alaminya sehingga pada setiap zona akan berbeda dalam penentuan struktur ruang dan pola ruangnya serta jenis dan intensitas kegiatan yang dibolehkan, dibolehkan dengan persyaratan, atau yang dilarangnya. Zona berpotensi longsor adalah daerah / kawasan yang rawan terhadap bencana longsor dengan kondisi terrain dan kondisi geologi yang sangat peka terhadap gangguan luar, baik yang bersifat alami maupun aktifitas manusia sebagai faktor pemicu gerakan tanah, sehingga berpotensi terjadinya longsor. Berdasarkan hidrogeomorfologinya dibedakan menjadi tiga tipe zona yaitu zona tipe A, zona tipe B, dan zona tipe C.

1. Zona Tipe A

Zona berpotensi longsor pada daerah lereng gunung, lereng pegunungan, lereng bukit, lereng perbukitan, dan tebing sungai dengan kemiringan lereng lebih dari 40%, dengan ketinggian di atas 2000 meter di atas permukaan laut .

2. Zona Tipe B

Zona berpotensi longsor pada daerah kaki gunung, kaki pegunungan, kaki bukit, kaki perbukitan, dan tebing sungai dengan kemiringan lereng berkisar antara 21% sampai dengan 40%, dengan ketinggian 500 meter sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut.

3. Zona Tipe C

Zona berpotensi longsor pada daerah dataran tinggi, dataran rendah, dataran, tebing sungai, atau lembah sungai dengan kemiringan lereng berkisar antara 0% sampai dengan 20%, dengan ketinggian 0 sampai dengan 500 meter di atas permukaan laut.

Untuk penjelasan lebih mudah dapat dilihat berdasarkan Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1. Tipologi zonasi kawasan longsor

Tipe Zona Longsor Kemiringan Lereng Tinggi Wilayah

Zona A > 40 % > 2000 mdpl

Zona B 21% - 40% 500 mdpl – 2000 mdpl

Zona C 0% - 20% 0 mdpl – 500 mdpl

Sumber : Departemen Pekerjaan Umum, (2007)

2.1.4 Identifikasi Kerawanan Tanah Longsor

Berdasarkan Departemen Pekerjaan Umum (2007) untuk mengidentifikasi daerah yang rentan tanah longsor dapat menggunakan Formula Nilai Bobot Tertimbang (NBT) sebagai berikut:

NBT = 0,3(KL)+0,15(KT)+0,2(BP)+0,15(CH)+0,07(TAL)+0,03(G)+0,10(V) ….

Pers.2.1 Keterangan:

KL = Kemiringan Lereng KT = Kondisi Tanah BP = Batuan Penyusun, CH = Curah Hujan TAL = Tata Air Lereng G = Kegempaan V = Vegetasi

Suatu daerah berpotensi longsor, dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) tingkatan kerawanan berdasarkan ciri-ciri tersebut di atas sebagai berikut:

1. Kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi

Merupakan kawasan dengan potensi yang tinggi untuk mengalami gerakan tanah dan cukup padat permukimannya, atau terdapat konstruksi bangunan sangat mahal atau penting. Pada lokasi seperti ini sering mengalami gerakan tanah (longsoran), terutama pada musim hujan atau saat gempa bumi terjadi.

2. Kawasan dengan tingkat kerawanan sedang

Merupakan kawasan dengan potensi yang tinggi untuk mengalami gerakan tanah, namun tidak ada permukiman serta konstruksi bangunan yang terancam relatif tidak mahal dan tidak penting.

3. Kawasan dengan tingkat kerawanan rendah

Merupakan kawasan dengan potensi gerakan tanah yang tinggi, namun tidak ada risiko terjadinya korban jiwa terhadap manusia dan bangunan.

Kawasan yang kurang berpotensi untuk mengalami longsoran, namun di dalamnya terdapat permukiman atau konstruksi penting/mahal, juga dikategorikan sebagai kawasan dengan tingkat kerawanan rendah.

2.1.5 Dampak dari Tanah Longsor

Pada dasarnya terdapat 2 dampak yang sangat berpengaruh akibat terjadi bencana tanah longsor, yaitu dampak pada lingkungan, dan dampak pada manusia (Guide & Communities, 2019).

1. Dampak Bagi Lingkungan a. Lingkungan Alam

Beberapa dampak yang ditimbulkan akibat tanah longsor pada alam yaitu perubahan bentuk morfologi permukaan bumi, terutama morfologi daerah gunung dan lembah, dimana daerah tersebut paling rentan terjadinya pergerakan lereng dari massa tanah yang besar, selain itu dapat berusak habitat satwa liar sehingga.

b. Lingkungan Bangunan

Tanah longsor mempengaruhi struktur buatan manusia baik secara langsung atau di dekat tanah longsor. Perumahan yang dibangun di atas lereng yang tidak stabil dapat mengalami kerusakan sebagian struktur bangunan seperti menghancurkan fondasi, dinding, properti di sekitarnya, dan utilitas di atas tanah dan bawah tanah. Kerusakan yang diakibatkan tanah longsor lainnya yaitu pada struktur komersial yang umum digunakan, seperti saluran pembuangan, air, saluran listrik, bahkan akses jalan raya.

2. Dampak Bagi Manusia

Terdapat dampak kerugian yang diterima oleh manusia akibat terjadinya bencana longsor seperti dapat memakan korban jiwa, mengganggu sumber mata pencaharian yang berdampak pada keseimbangan perekonomian.

Selain itu bencana tanah longsor merupakan bencana yang memiliki keterbatasan asuransi, sehingga sering ada kekhawatiran tentang kesejahteraan ekonomi dan tanggung jawab dalam kejadian bencana tanah longsor.

2.1.6 Mengevaluasi Bahaya Tanah Longsor

Ada 2 cara untuk mengevaluasi dari bahaya longsor, yaitu observasi langsung dan memanfaatkan perangkat teknologi.

1. Observasi Langsung

Cara paling sederhana untuk membantu suatu individu menghindari bahaya longsor adalah dengan mengamati dan menilai secara langsung suatu areal yang berpotensi, seperti mengidentifikasi faktor-faktor alam yang sangat berpengaruh terhadap pergerakan tanah, menyelidiki aktifitas manusia yang mudah memicu terjadinya longsor terutama pada daerah bertebing tinggi.

2. Memanfaatkan Perangkat Teknologi

Seiring berkembangnya kemajuan teknologi di berbagai bidang, maka untuk mengevaluasi terjadinya longsor bukanlah suatu hal yang tidak mungkin. Beberapa metode teknologi yang digunakan untuk mengevaluasi bahaya longsor yaitu:

a. Analisis Peta

Analisis peta salah satu langkah pertama dalam investigasi tanah longsor. Peta yang diperlukan termasuk batuan dasar dan geologi surficial, topografi, tanah, dan jika tersedia, peta geomorfologi.

Dengan menggunakan pengetahuan tentang material dan proses geologis, seseorang yang terlatih dapat memperoleh gagasan umum tentang kerentanan tanah longsor dari peta tersebut.

b. Citra Udara

Analisis citra udara adalah teknik paling cepat untuk mengidentifikasi tanah longsor, karena memberikan gambaran tiga dimensi dari medan dan menunjukkan aktivitas manusia serta banyak informasi geologis. Selain itu, banyak jenis pencitraan udara (satelit, inframerah, radar, dan sebagainya) membuat pengintaian udara sangat fleksibel meskipun dalam beberapa kasus mahal.

c. Survey Lapangan

Banyak tanda-tanda pergerakan lereng yang halus sehingga sulit untuk diidentifikasi pada peta atau foto. Jika suatu kawasan berhutan lebat atau telah mengalami urbanisasi, sehingga gambaran topografi semakin tidak jelas. Dengan demikian, survey lapangan sangat wajib untuk memverifikasi atau mendeteksi gambaran tanah longsor, dan untuk mengevaluasi potensi ketidakstabilan lereng.

Survey lapangan berguna mengidentifikasi historial tanah longsor yang nantinya dapat berguna untuk mengindikasi kemungkinan tanah longsor di masa depan. Survey lapangan dilakukan dengan pengambilan sampel tanah dan batu.

d. Studi Geofisika

Teknik geofisika (pengukuran konduktivitas / resistivitas listrik tanah, atau pengukuran perilaku seismik terinduksi) dapat digunakan untuk menentukan beberapa karakteristik bawah permukaan seperti kedalaman ke lapisan batuan, lapisan stratigrafi, zona saturasi, dan

kadang-kadang tabel air tanah. Metode geofisika downhole (nuklir, listrik, termal, seismik) juga dapat diterapkan untuk mendapatkan pengukuran rinci dalam lubang bor. Pemantauan emisi akustik alami dari tanah atau batu yang bergerak juga telah digunakan dalam studi tanah longsor.

e. Analisis Tanah Longsor Terkomputerisasi

Dalam beberapa tahun terakhir, pemodelan komputer untuk tanah longsor telah digunakan dengan menentukan volume massa tanah longsor dan perubahan ekspresi permukaan dan penampang tanah dari waktu ke waktu. Metode yang sangat menjanjikan sedang dikembangkan dengan menggunakan model elevasi digital (DEM) untuk mengevaluasi area kerentanan terhadap kejadian longsor / aliran debris. Komputer juga digunakan untuk melakukan analisis stabilitas yang kompleks.

2.2 Sistem Informasi Geografi (SIG) 2.2.1 Pengertian SIG

Sistem Informasi Geografis (Geographic Information System) yang selanjutnya akan disebut SIG merupakan sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah dan menyimpan data atau informasi geografis (Aronoff, 1989 dalam Mangkusubroto, 2007).

Secara umum Mangkusubroto mengatakan pengertian SIG yaitu suatu komponen yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data geografis dan sumberdaya manusia yang bekerja bersama secara efektif untuk memasukan, menyimpan, memperbaiki, memperbaharui, mengelola, memanipulasi, mengintegrasikan, menganalisa dan menampilkan data dalam suatu informasi berbasis geografis .

SIG merupakan data spasial yaitu sebuah data yang berorientasi geografis dan merupakan lokasi yang memiliki sistem koordinat tertentu,

sebagai dasar referensinya. Sehingga aplikasi SIG dapat menjawab beberapa pertanyaan seperti lokasi, kondisi, trend, pola dan pemodelan. Kemampuan inilah yang membedakan SIG dari sistem informasi lainnya.

2.2.2 Tahapan SIG

Berdasarkan Astrini & Oswald (2012) Tahapan SIG Secara garis besar terdiri atas 4 tahapan utama, yakni :

1. Tahap Input Data

Dalam suatu system informasi geografis (SIG). Tahap input data meliputi proses perencanaan, penentuan tujuan, pengumpulan data, serta memasukkannya kedalam komputer.

2. Tahap Pengolahan Data

Tahap ini meliputi kegiatan klasifikasi dan stratifikasi data, komplisi, serta geoprocessing (clip,merge,dissolve).

3. Tahap Analisis Data

Pada tahapan ini dilakukan berbagai macam analisa keruangan, seperti buffer, overlay, dan lain-lain.

4. Tahap Output

Tahap ini merupakan fase akhir, dimana ini akan berkaitan dengan penyajian hasil analisa yang telah dilakukan, apakah disajikan dalam bentuk peta hardcopy, tabulasi data, CD sistem informasi, maupun dalam bentuk situs web site.

2.2.3 Model data SIG

Dalam Sistem Informasi Geografis data-data yang diambil melalui berbagai cara seperti melalui foto udara, pengindraan jauh, citra satelit, GPS,

survai terestrial, peta sekunder dan data pendukung lainnya diorganisir menjadi data geografis. Pada penelitian ini pengambilan sampel data kelongsoran digunakan citra satelit dengan aplikasi Google Earth. Dalam data geografis diorganisir menjadi dua bagian yaitu data spasial dan data atribut.

a. Data Spasial

Data Spasial merupakan data yang menyimpan kenampakan-kenampakan di permukaan bumi seperti jalan, sungai, jenis penggunaan tanah, jenis tanah dan lain sebagainya. Model data spasial dibedakan menjadi dua yaitu model data vektor dan model data raster.

1. Model Data Vektor

Data vektor merupakan bentuk bumi yang direpresentasikan ke dalam kumpulan garis, area (daerah yang dibatasi oleh garis yang berawal dan berakhir pada titik yang sama), titik dan nodes (merupakan titik perpotongan antara dua buah garis).

Gambar 2.11.Model Data Vektor Sumber : GIS Konsorsium Aceh,2007

Keuntungan utama dari format data vektor adalah ketepatan dalam merepresentasikan fitur titik, batasan dan garis lurus. Hal ini sangat berguna untuk analisa yang membutuhkan ketepatan posisi, misalnya pada basis data batas-batas kadaster. Contoh penggunaan lainnya adalah untuk mendefinisikan hubungan spasial dari beberapa fitur. Kelemahan data vektor

yang utama adalah ketidakmampuannya dalam mengakomodasi perubahan gradual.

2. Model Data Raster

Data raster atau disebut juga dengan sel grid adalah data yang dihasilkan dari sistem penginderaan jauh. Pada data raster, obyek geografis direpresentasikan sebagai struktur sel grid yang disebut dengan pixel (picture element).

Gambar 2.12.Model Data Raster Sumber : GIS Konsorsium Aceh,2007

Pada data raster, resolusi tergantung pada ukuran pixel-nya. Dengan kata lain, resolusi pixel menggambarkan ukuran sebenarnya di permukaan bumi yang diwakili oleh setiap pixel pada citra. Semakin kecil ukuran permukaan bumi yang direpresentasikan oleh satu sel, semakin tinggi resolusinya. Data raster sangat baik untuk merepresentasikan batas-batas yang berubah secara gradual, seperti jenis tanah, kelembaban tanah, vegetasi, suhu tanah dan sebagainya. Keterbatasan utama dari data raster adalah besarnya ukuran file, semakin tinggi resolusi grid- nya semakin besar pula ukuran filenya dan sangat tergantung pada kapasistas perangkat keras yang tersedia.

b. Data Atribut

Data atribut merupakan data yang mendeskripsikan karakteristik dari kenampakan di peta data atribut diperoleh dari beberapa data tabular, laporan, sensus atau informasi-informasi lain yang dapat dipercaya. Bentuk data atribut dapat berupa tabel-tabel, tulisan-tulisan, deskriptif, maupun gambar yang memberikan gambaran terperinci secara kualitatif dan kuantitatif fenomena tersebut.

Data atribut menyimpan atribut dari kenampakan-kenampakan dipermukaan bumi, misalkan peta tanah yang memiliki atribut tekstur, struktur, kedalaman, pH, dan lainlain. Data atribut ini disimpan ke dalam tabel dalam bentuk baris (record) dan kolom (field).

2.2.4 Konsep Layer Data dan Atribut

Konsep layer data adalah, representasi data spasial menjadi sekumpulan peta tematik yang berdiri sendiri-sendiri sesuai dengan tema masing-masing, tetapi terikat dalam suatu kesamaan lokasi. Keuntungan dari konsep data layer adalah memungkinkan kita melakukan penelusuran data dan analisa data dengan mudah serta efisiensi dalam pengolahan data. Sedangkan attribut merupakan nilai data ataupun informasi yang terangkum pada suatu lokasi.

Misalnya, suatu lokasi bencana disimbolkan dengan titik, maka informasi atau data yang ada pada lokasi tersebut akan diberi nama attribut

Gambar 2.13.Metode Overlay

Sumber: GIZ DeCGG and Bappeda Provinsi NT, 2012

Gambar diatas memperlihatkan metode tumpang susun (overlay) setiap layer dalam pemetaan pelanggan X. Dimana peta tersebut terdiri atas tiga layer, yakni layer pertama lokasi pelanggan X yang disimbolkan dengan titik. Layer kedua merupakan daerah pemukiman yang disimbolkan dengan area (polygon). Layer ketiga merupakan jaringan jalan yang disimbolkan dengan garis/line.

2.2.5 Aplikasi Pemetaan Q-Gis 3.12

Terdapat banyak sekali aplikasi yang memberikan kemudahan dalam pemetaan rupa bumi. Beberapa aplikasi pemetaan yang banyak digunakan saat ini yaitu ArcGis, ArcView, Q-Gis, MapInfo, AutoCAD Map, dan lain-lain.

Pada penelitian kali ini menggunakan aplikasi pemetaan Quantum Gis atau sering disebut Q-Gis dengan versi terbaru yaitu Q-Gis 3.12 (Bucuresti) .

Q-Gis dapat dikatakan memiliki kemampuan yang sama dengan aplikasi-aplikasi pemetaan ternama seperti ArcGis maupun MapInfo. Operasi

dasar pada pengolahan data spasial dapat dilakukan dengan menggunakan Q- Gis, karena lebih ringan (tidak memerlukan spesifikasi hardware yang tinggi), murah (tidak memerlukan lisensi karena merupakan open source) dan bahkan dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kepentingan penggunanya. Q- Gis dapat digunakan untuk pengolahan data atribut maupun spasial secara umum seperti melakukan overlay layer, menghitung luasan suatu wilayah, memberikan informasi tambahan pada suatu titik, ataupun merancang layout peta (Nugraha, 2011).

2.3 Citra Satelit

Citra satelit merupakan suatu gambaran permukaan bumi yang direkam oleh sensor (kamera) pada satelit pengindraan jauh yang mengorbit bumi, dalam bentuk gambar secara digital. Pemanfaatan citra satelit sudah sangat luas jangkauannya, terutama dalam hal yang berkaitan dengan ruang spasial permukaan bumi, mulai darii bidang sumber daya alam, lingkungan, kependudukan, transportasi sampai pada bidang pertahanan (militer). Dalam penelitian ini, pemanfaatan citra satelit digunakan untuk mengetahui kondisi lingkungan dari daerah rawan longsor yang telah dipetakan sebelumnya menggunakan Q-Gis 3.12.

Salah satu aplikasi yang telah berkembang dengan memanfaatkan citra satelit adalah Google Earth. Google Earth dapat menampilkan keadaan permukaan bumi secara 2 dimensi dan 3 dimensi, aplikasi ini juga mampu menampilkan hasil jepretan foto keadaan lingkungan secara real dengan menggunakan fitur Street View yang terdapat pada Google Earth. Fitur inilah yang akan dimanfaatkan peneliti dalam penelitian pemetaan zonasi rawan longsor. Contoh tampilan dari fitur Street View yang terdapat pada Google Earth seperti pada Gambar 2.14 berikut:

Gambar 2.14.Tampilan Street View daerah Kecamatan Berastagi

2.4 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa jurnal pendukung untuk membantu penelitian ini adalah:

a. Penelitian Rahmad, Suib, & Nurman, (2018)

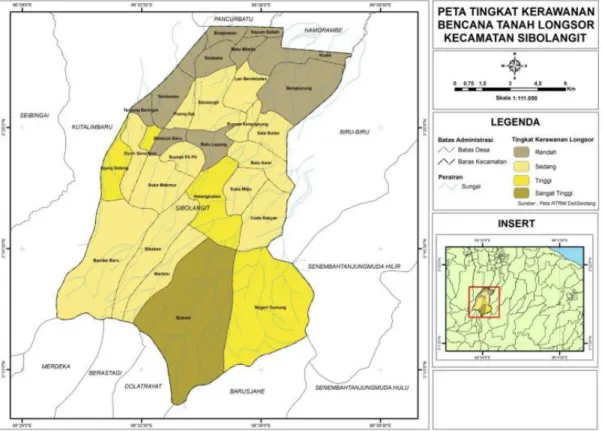

Lokasi yang di teliti untuk pemetaan rawan longsor berada di Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. Penelitian mengacu pada model pendugaan penelitian Puslittanak (2004) dengan menggunakan 6 variabel yaitu jenis batuan, jenis tanah, penggunaan lahan, curah hujan dan variabel kemiringan lereng. Metode penelitian berupa pengumpulan data dari beberapa instansi. Data yang terkumpul berupa peta analog yang masih dalam bentuk hardcopy, sehingga untuk memperoleh peta secara digital maka dilakukan scanning terhadap peta hardcopy, setelah melakukan scanning maka dilakukan digitasi dan symbolisasi peta pada semua variabel dengan menggunakan aplikasi Arc-Gis. Proses pembobotan dilakukan per-desa di Kecamatan Karo, sehingga hasil pemetaan rawan longsor yang diperoleh per-desa juga.

Output yang didapat berupa peta kerawanan longsor di Kecamatan Sibolangit. Hasil pengolahan data yang mendominasi dari setiap variablel yaitu curah hujan dengan intensitas 1501-2500 mm/th, jenis batuan juga didominnasi oleh jenis batuan gunung Sibayak dan Barus, jenis tanah berupa podsolik, andosol, latosol, regosol, dan alluvial, tutupan lahan berupa permukiman, perkebunan rakyat, tegalan sawah dan hutan, serta kemiringan lereng 2– 15%, 15 – 40% dan >40%.

Berdasarkan model pendugaan bencana tanah longsor tersebut di daerah penelitian dominan memiliki tingkat ancaman longsor dengan kelas kerawanan sedang meliputi 14 desa. Selain itu tingkat kerawanan longsor kelas kerawanan rendah meliputi 10 desa, tingkat kerawanan tinggi 3 desa dan tingkat kerawanan sangat tinggi 1 desa. Adapun hasil peta rawan longsor yang diperoleh di Kecamatan Sibolangit seperti gambar berikut :

Gambar 2.15.Peta Kerawanan Longsor Kecamatan Sibolangit

b. Penelitian Taufik, Kurniawan, & Putri, (2016)

Daerah longsor yang dipetakan yaitu Kabupaten Kediri. Adapun pembobotan mengacu pada Direktorat Vulaknologi dan Mitigasi Bencana Geologo / DVMBG (2004), dengan jenis indikator berupa kemiringan lereng, tutupan lahan, curah hujan harian, geologi, dan jenis tanah. Data kemiringan lereng didapat dengan pemanfaatan TanDEM-X, data penggunaaan lahan dengan memanfaatkan Citra Landsat 8, dan data curah hujan diperoleh melalui UPTPSA wilayah Sungai Puncu Selodono Kediri, serta data geologi dan jenis tanah diperoleh dari Bappeda Kabupaten Kediri. Metode yang dilakukan yaitu metode overlay pada semua indikator tersebut.

Hasil penelitian dari setiap indikator yang paling banyak mendominasi dan sangat berpengaruh untuk terjadinya longsoran yaitu kemiringan lereng sebesar 24%-45%, dengan jenis tanah litosol, dan curah hujan tinggi sebesar 2500-3000 mm/tahun, dengan hasil peta rawan longsor Kabupaten Kediri seperti pada gambar berikut:

Gambar 2.16. Peta Kerawanan Longsor Kabupaten Kediri

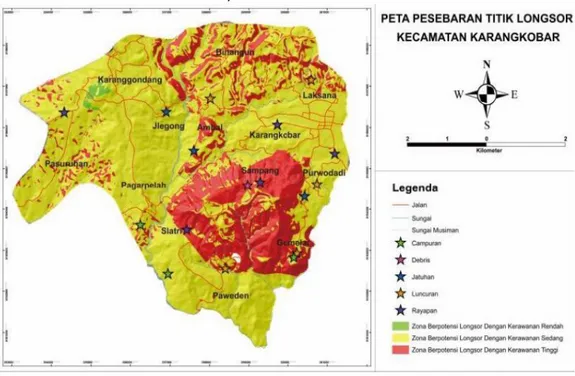

c. Penelitian Arrisaldi & Hidayat (2017)

Penelitian berlokasi di Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara. Metode yang dilakukan menggunakan metode pemetaan potensi gerakan tanah dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.

22/PRT/M/2007 tentang penataan ruang kawasan rawan bencana longsor.

Peraturan tersebut memiliki 7 parameter dengan memiliki bobot pada subparameternya, yaitu kelerengan (30%), curah hujan (15%), tata air lereng (7%), batuan penyusun lereng (20%), kegempaan (3%), vegetasi (10%), dan kondisi tanah (15%). Ke tujuh parameter tersebut dilakukan overlay menggunakan software ArcMap. Hasil overlay pada metode pemetaan yang sudah dimodifikasi pada tiap subparameternya didapatkan 0,244 km2 luasan terletak pada zona ancaman gerakan tanah rendah, 32,102 km2 luasan terletak pada zona ancaman gerakan tanah sedang, dan 9,32 km2 luasan terletak pada zona ancaman gerakan tanah tinggi. Adapu hasil peta persebaran titik longsor di Kecamatan Karangkobar seperti pada Gambar 2.17 berikut:

Gambar 2.17 Peta Kerawanan Longsor Kecamatan Karangkobar

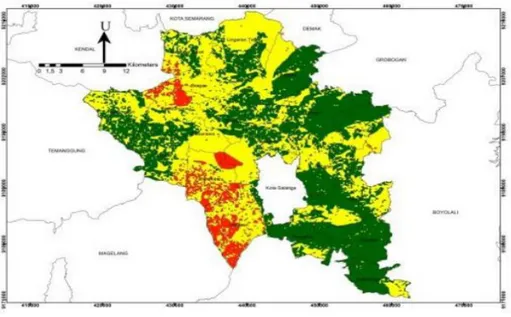

d. Penelitian Ramadhan, Suprayogi, & Nugraha (2017)

Pemetaan rawan longsor berada di Kabupaten Semarang. Penelitian dilakukan dengan dua metode yakni metode skoring dan pembobotan dengan mengacu pada Permen PU No. 22/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor dan metode Analytical Hierarchy Proccess (AHP) dengan narasumber Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Semarang. Parameter-parameter yang digunakan dalam penelitian ini adalah tata guna lahan, curah hujan, kelerengan, jenis tanah, keberadaan sesar, dan infrastruktur. Hasil overlay dari kedua metode yaitu metode yang mengacu pada Permen PU No.

22/PRT/M/2007 dan metode Analytical Hierarchy Proccess (AHP) akan disatukan menjadi peta kerawanan longsor di Kabupaten Semarang. Hasil peta rawan longsor untuk metode yang mengacu pada Permen PU No.

22/PRT/M/2007 seperti pada Gambar 2.18 berikut:

Gambar 2.18. Peta Potensi Bencana Longsor Metode Permen PU No.

22/PRT/M/2007

Sedangkan hasil pemetaan berdasarkan metode Analytical Hierarchy Proccess (AHP) seperti pada Gambar 2.19 berikut:

Gambar 2.19 Peta Potensi Bencana Tanah Longsor Metode AHP

Gabungan dari kedua metode Permen PU No. 22/PRT/M/2007 dan metode AHP didapat seperti gambar berikut:

Gambar 2.20 Peta Peta Overlay dua Metode

e. Penelitian Bayuaji, Nugraha, & Sukmono (2016)

Metode yang dilakukan pada penelitian berdasarkan dengan metode SNI dan metode Analytical Hierarchy Proccess (AHP). Penelitian dilakukan di daerah Kabupaten Banjarnegara dengan parameter yang digunakan berupa curah hujan, tata guna lahan, kelerengan, geologi, dan data kejadian bencana longsor Kabupaten Banjarnegara tahun 2012-2015. Hasil pemetaan kerawanan bencana longsor berdasarkan metode SNI seperti pada Gambar 2.21 berikut:

Gambar 2.21 Peta Kerawanan Longsor Metode SNI

Sedangkan hasil pemetaan berdasarkan metode Analytical Hierarchy Proccess (AHP) seperti pada Gambar 2.22 berikut:

Gambar 2.22 Peta Kerawanan Longsor Metode AHP

Gabungan dari kedua metode Permen PU No. 22/PRT/M/2007 dan metode AHP didapat seperti gambar berikut:

Gambar 2.23 Peta Overlay Metode SNI dan Metode AHP

f. Penelitian Indrasmoro (2013)

Penelitian untuk dilakukan pemetaan rawan longsor berada di Kelurahan Karang Anyar Gunung Semarang. Model pendugaan berdasarkan Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana (2005) dengan parameter terdiri dari curah hujan, kepadatan penduduk, penggunaan lahan, dan kemirngan lereng. Dari ke- empat parameter tersebut dilakukan overlay, sehingga dihasilkan peta kerawanan tanah longsor Kelurahan Karang Anyar. Hasil peta rawan longsor tersebut seperti pada Gambar 2.24 berikut:

Gambar 2.24 Peta Rawan Longsor Kelurahan Karang Anyar Gunung Semarang

g. Penelitian Setiawan, Asmaranto, & Prasetyorini (2015)

Penelitian pemetaan rawan longsor dilakukan di daerah SubDAS Lesti Kabupaten Malang. Pada penelitian ini berpedoman dengan pemodelan Tanah Longsor Permen PU No. 22/PRT/M/2007 dengan parameter terdiri dari dua aspek yaitu aspek alami dan aspek manusia. Aspek alami terdiri dari kemiringan lereng, kondisi tanah, batuan penyusun lereng, curah hujan, tata air lereng, kegempaan, dan vegetasi. Aspek manusia terdiri dari pola tanam, penggalian dan pemotongan lereng, pencetakan kolam, drainase, pembangunan konstruksi, kepadatan penduduk, usaha mitigasi. Dari beberapa indikator dan kedua aspek tersebut, kemudian di overlay untuk menentukan kelas tingkat rawan longsor. Hasil peta rawan longsor SubDAS Lesti Kabupaten Karo seperti gambar berikut:

Gambar 2.25 Peta Rawan Longsor SubDAS Lesti

BAB 3. METODE PENELITIAN 3.1 Umum

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode skoring dan overlay union. Data sekunder yang telah diperoleh diolah dengan sistem skoring.

Skoring dan pengharkatan dilakukan untuk memberikan bobot pada setiap pindikator yang digunakan. Data yang sudah selesai kemudian di overlay, untuk menentukan tingkat risiko longsor di Kabupaten Karo.

3.2 Alat dan Bahan Penelitian

Peralatan yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak sebagai berikut:

1. Alat

a. Laptop

b. Software Q-Gis 3.12 ( Bucuresti ) c. Sofware Google Earth

d. Printer e. Alat tulis

2. Bahan

a. Peta kemiringan lereng Kabupaten Karo (sumber : data DEM Nasional Republik Indonesia)

b. Peta jenis tanah Kabupaten Karo (sumber : Data Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Karo)

c. Peta jenis batuan Kabupaten Karo (sumber : Data Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Karo)

d. Peta curah hujan Kabupaten Karo (sumber : Data Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Karo)

e. Peta densitas kelurusan sungai Kabupaten Karo (sumber : Peta Republik Indonesia, dan BPS Kab. Karo 2019)

f. Peta kawasan rawan gempa Kabupaten Longsor (sumber : Data Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Karo)

g. Peta tutupan lahan Kabupaten Kato (sumber : Data Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Karo)

3.3 Indikator Penelitian

Adapun indikator penelitian yang digunakan adalah:

1. Kemiringan lereng 2. Jenis tanah

3. Jenis batuan 4. Curah hujan 5. Tata air lereng 6. Kegempaan 7. Vegetasi

3.4 Prosedur Penelitian

Langkah-langkah yang diambil dalam prosedur penelitian ini, yaitu : 1. Studi Literatur

Studi literatur adalah studi kepustakaan guna mendapatkan dasar- dasar teori serta langkah-langkah penelitian yang berkaitan dengan analisis tanah longsor dan untuk mencari referensi penelitian yang sejenis.

2. Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan sesuai dengan parameter pada penelitian ini yaitu peta kemiringan lereng, peta kondisi tanah, peta jenis batuan penyusun, peta curah hujan, peta tata air lereng ,data gempa, dan peta vegetasi.

3. Analisis dan Pembahasan

Setelah data diperoleh, maka tahap selanjutnya adalah melakukan analisis dan perhitungan yang diperlukan untuk analisis kelongsoran.

Langkah awal yaitu pemberian skoring pada peta sesuai dengan parameter