KARAKTERISTIK STATUS PSIKOSOSIAL EKONOMI PADA ORANG TUA PASIEN PENDERITA CLUBFOOT DI MEDAN

SKRIPSI

Oleh :

MOHAMAD MUKHTAR BIN RAZAK 180100250

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

2021

KARAKTERISTIK STATUS PSIKOSOSIAL EKONOMI PADA ORANG TUA PASIEN PENDERITA CLUBFOOT DI MEDAN

SKIRPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Kedokteran

Oleh :

MOHAMAD MUKHTAR BIN RAZAK 180100250

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih kepada Allah SWT, atas berkat dan anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Karakteristik Status Psikososial Ekonomi Pada Orangtua Pasien Penderita Clubfoot Di Medan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Begitu banyak tantangan yang dihadapi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, namun berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara moral maupun materil, penulis dapat menyelaikan skripsi ini.

Untuk itu penulis inginmengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Dr. Muryanto Amin S.Sos., M.Si. selaku Rektor Universitas Sumatera Utara.

2. Dr. dr. Aldy Safruddin Rambe, Sp.S(K), selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara.

3. Dr. dr.Delyuzar, M. Ked(PA), Sp.PA(K) , selaku Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara.

4. Dr. dr. Muara P. Lubis, M.Ked(OG), Sp.OG(K), selaku Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara.

5. dr. Inke Nadia Diniyanti Lubis, M.Ked(Ped), Sp.A, Ph.D selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara.

6. Dr. Iman Dwi Winanto,SP.OT(K) selaku Dosen Pembimbing saya yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. dr. Nino Nasution, Sp.OT(K) selaku Dosen Penguji I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran dan kritik kepada peneliti untuk perbaikan skripsi ini.

8. dr Selvi Nafianti,M.Ked(Ped), Sp.A (K) selaku Dosen Penguji II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran dan kritik kepada peneliti untuk perbaikan skripsi ini.

9. dr. Cut Aria Ariana, SpS, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan.

10. Seluruh staff pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara khususnya Departemen Kesehatan Komunitas.

11. Yang teristimewa untuk kedua orangtua tercinta, ibunda Subedah Binti Kadeer Moideen, ayahanda Razak Bin Abu Bakar dan keluarga yang dengan sabar serta penuh cinta, perhatian, kasih sayang dan memberikan dukungan moral, spiritual dan material hingga penulis bisa menyelesaikan studi di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara.

12. Pihak-pihak dan sahabat-sahabat seperjuangan saya Ahmad Kamil Al- Azhary Bin Azril Haris Yafee ,Muhammad Faizzuddin bin Abdul Halim , Mohd Hatimul Muqsit bin Zulfakri Abdullah, Krishnaabalan Sivabalan Logawathi semoga tak mengurangi rasa hormat dan rasa terima kasih penulis atas segala semangat, bantuan dan dukungan yang diberikan.

Penulis masih menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan menuju yang lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat bagi siapapun yang membacanya serta dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan.

Medan, 24 Nopember 2021

Mohamad Mukhtar Bin Razak NIM: 180100250

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Pengesahan ...… i

Kata Penghantar……… ii

Daftar Isi...… v

Daftar Tabel ... vii

Daftar Gambar...… v

Daftar Singkatan... ix

Abstrak ... x

BAB I PENDAHULUAN……….. 1

1.1 Latar Belakang……… 1

1.2 Rumusan Masalah……… 2

1.3 Tujuan……….. 2

1.3.1 Tujuan Umum………. 2

1.3.2 Tujuan Khusus……… 2

1.4 Manfaat Penelitian……… 3

BAB II TINJAUAN PUSTAKA……… 4

2.1 Psikososial Ekonomi………. 4

2.1.1 Definisi Psikososial……… 4

2.1.2 Pengaruh Psikososial………. 4

2.1.3 Psikososial Orang Tua Pada Penderita Clubfoot……… 6

2.1.4 Ekonomi………. 9

2.2 Clubfoot……… 9

2.2.1 Definisi Clubfoot……….. 11

2.2.2 Anatomi………. 11

2.2.3 Epidemiologi………. 13

2.2.4 Etiopatogenesis………. 14

2.2.5 Klasifikasi………. 15

2.2.6 Diagnosis……….. 17

2.2.7 Tatalaksana……… 18

2.3 Kerangka Teori……… 23

2.4 Kerangka Konsep………. 24

BAB III METODE PENELITIAN……… 25

3.1 Rancangan Penelitian……… 25

3.2 Lokasi Penelitian Dan Waktu Penelitian………. 25

3.3 Populasi Dan Sampel Penelitian……….. 25

3.3.1 Populasi Penelitian……… 25

3.3.2 Sampel Penelitian………. 25

3.4 Kriteria Sampel……… 26

3.4.1 Kriteria Inklusi……….. 26

3.4.2 Kriteria Eksklusi……… 26

3.5 Metode Pengumpulan Data……….. 26

3.5.1 Data Primer……… 26

3.5.2 Data Sekunder……… 26

3.5.3 Instrumen Penelitian……….. 27

3.6 Pengolahan Dan Analisa Data……….. 28

3.6.1 Definisi Operasional……….. 29

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN………. 30

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN……… 41

5.1.Kesimpulan……… 41

5.2.Saran………. 42

DAFTAR PUSTAKA……… 43

LAMPIRAN……….. 47

DAFTAR TABEL

Nomor Judul Halaman

2.2.5 Poin-poin pada klasifikasi CTEV Dimeglio dan

elemen-elemen kegawatan……… 14

2.2.5(a) Derajat klasifikasi CTEV Dimeglio……… 14

2.2.5(b) Klasifikasi CTEV Pirani……….. 15

3.6.1 Definisi Operasional………. 27

4.1. Distribusi Karakteristik Demografi Responden……… 30

4.2 Distribusi karakteristik psikososial ekonomi dari aspek budaya……… 31

4.3 Distribusi karakteristik psikososial ekonomi dari aspek dukungan sosial……… 33

4.4 Distribusi karakteristik psikososial ekonomi dari aspek pendapatan……… 34

4.5 Distribusi karakteristik psikososial ekonomi dari aspek pekerjaan………. 35

4.6 Distribusi karakteristik psikososial ekonomi dari aspek pendidikan………. 37

4.7 Distribusi karakteristik psikososial ekonomi dari aspek tempat tinggal……… 38

4.8 Distribusi karakteristik psikososial ekonomi dari aspek asuransi kesehatan……….. 39

4.9 Distribusi karakteristik psikososial ekonomi dari aspek psikis………. 40

DAFTAR GAMBAR

Nomor Judul Halaman

2.2.2 Anatomi Clubfoot……….. 13

2.3 Kerangka Teori……….. 23

2.4 Kerangka Konsep……….. 24

DAFTAR SINGKATAN

CTEV : Congenital talipes equinovarus

SMP : Sekolah menengah pertama

SMA : Sekolah menengah atas

SMK : Sekolah menengah kejuruan

FAO : Foot Abduction Orthosis

PMR : Postero medial release

ROM : range-of-motion

BTX : Botox

ABSTRAK

Latar belakang.Congenital Talipes Equino Varus (CTEV) yang juga dikenal sebagai clubfoot adalah suatu gangguan perkembangan pada ekstremitas inferior yang sering ditemui. CTEV rata-rata muncul dalam 1 - 2 : 1000 angka kelahiran bayi di Indonesia.Perawatan clubfoot sangat kompleks sehingga memerlukan ragam terapi dan multidisiplin ilmu.Deteksi dini perawatan medis dari awal merupakan kunci keberhasilan terapi clubfoot.Kemajuan modern dalam terapi clubfoot telah terbukti keberhasilannya, akan tetapi dapat berbeda-beda pada setiap penderita.Faktor yang dapat mempengaruhi perbedaan tersebut adalah karakteristik psikososial dan ekonomi orangtua penderita.Tujuan.karakteristik status psikososial ekonomi pada orang tua pasien penderita clubfoot di Medan.Metode.Penelitian ini menggunakan metode bersifat deskriptif dengan pendekatan cross- sectional study.Sampel dipilih menggunakan teknik non-probability sampling jenis total sampling.Alat ukur yang digunakan adalah kuisioner The Impact of Events Scale-Revised (IES-R) yang berisikan 22 pertanyaan mengenai psikis dan 10 daftar pertanyaan mengenai status psikososial ekonomi orang tua beserta lembar persetujuan responden.Kuesioner kemudian disebarkan secara online.Hasil.

Karakteristik status psikososial ekonomi pada orang tua pasien penderita clubfoot di Medan yang didapatkan adalah rata-rata dalam katagori usia dewasa akhir (36-45 tahun) sebesar 46.7%,mayoritas jenis kelamin adalah perempuan sebanyak 66.7%,melakukan perawatan dini di rumah sakit 45 jawaban (100%), mendukung rawatan medis di rumah sakit 45 jawaban (100%),menolak kepercayaan clubfoot dikarenakan kutukan tuhan 37 jawaban (82.3%),mendapatkan penjelasan dari tim medis terhadap penyakit,pengobatan serta prognosis secara jelas terhadap clubfoot 44 jawaban (97.8%),sedia melakukan tindakan operasi apabila dokter menyarankan 45 jawaban (100%), pendapatan melebihi UMP Sumatera Utara 2019>RP2.303.403,43 25 jawaban (55.6%), pendapatan mencukupi untuk biaya rawatan dan tindakan 32 jawaban (71.2%).Sebanyak 24 orang (53.3%) bekerja,5 orang (11.1%) bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).Tingkat pendidikan terbanyak sekolah menengah atas (SMA) sebesar 40%.Jarak antara rumah dan fasilitas kesehatan terjangkau 24 jawaban (53.3%),mengalami masalah finansial dikarenakan jarak antara rumah dan fasilitas kesehatan 30 jawaban (66.7%), mempunyai asuransi kesehatan 30 jawaban (66.7%) dan 28 orang (62.2%) tidak ada gejala post traumatic stress. Kesimpulan. Karakteristik status psikososial ekonomi pada orang tua pasien penderita clubfoot di Medan rata-rata dalam katagori usia dewasa akhir (36- 45 tahun), jenis kelamin terbanyak adalah perempuan ,tingkat pendidikan terbanyak adalah sekolah menengah atas (SMA) dan sebanyak 53.3% bekerja. Kesemua orang tua pasien melakukan perawatan dini dan mendukung rawatan medis di rumah sakit dan 82.3% orang tua yang menolak kepercayaan clubfoot dikarenakan kutukan Tuhan. 97.8% orang tua pasien yang mendapatkan penjelasan terhadap penyakit,pengobatan serta prognosis terhadap clubfoot dan semua orang tua bersedia untuk melakukan tindakan operasi. Pendapatan orang tua pasien penderita clubfoot di Medan dikategorikan sedang. Jarak antara rumah dan fasilitas kesehatan yang terjangkau adalah sebanyak 53.3% dan 66.7% mengalami masalah finansial. Sebanyak 66.7% adalah orang tua yang mempunyai asuransi kesehatan dan sebanyak 28 orang dikatagori sebagai tidak ada gejala post traumatic stress.

Kata kunci: Karakteristik,psikososial ,ekonomi, clubfoot

ABSTRACT

Background.Congenital Talipes Equino Varus (CTEV) which is also known as clubfoot is a developmental disorder of the lower extremities that is often encountered. The average CTEV appears in 1 - 2 : 1000 infant birth rates in Indonesia. Clubfoot treatment is very complex so it requires a variety of therapies and multidisciplinary science. Early detection of medical care from the start is the key to the success of clubfoot therapy. Modern advances in clubfoot therapy have proven its success, However, it can be different in each patient. Factors that can influence these differences are the psychosocial and economic characteristics of the parents of the patients. Aim. Characteristics of psychosocial economic status in parents of clubfoot patients in Medan.Method -sectional study. The sample was selected using a non-probability sampling technique with total sampling type. The measuring instrument used is the The Impact of Events Scale-Revised (IES-R) questionnaire which contains 22 questions about psychology and 10 lists of questions regarding the psychosocial economic status of parents along with the response approval sheet nden.Questionnaire then distributed online.Results. Characteristics of psychosocial economic status in the parents of clubfoot patients in Medan which was obtained was an average in the category of late adult age (36-45 years) of 46.7%, the majority of sex was female as much as 66.7%, doing early treatment in the hospital 45 answers (100%), supports medical treatment in the hospital 45 answers (100%), rejects clubfoot belief due to God's curse 37 answers (82.3%), gets an explanation from the medical team about the disease, treatment and clear prognosis of clubfoot 44 answers (97.8 %), ready to perform surgery if the doctor recommends 45 answers (100%), income exceeds the 2019 North Sumatra UMP>RP2,303,403.43 25 answers (55.6%), sufficient income for treatment costs and 32 answers (71.2%). As many as 24 people (53.3%) work, 5 people (11.1%) work as Civil Servants (PNS). The highest education level is high school (SMA) by 40%. Distance between home and health facilities affordable 24 answers (53.3%), experiencing financial problems due to the distance between home and health facilities 30 answers (66.7%), having health insurance 30 answers (66.7%) and 28 people (62.2%) no symptoms of post traumatic stress. Conclusion.Characteristics of psychosocial economic status in parents of clubfoot patients in Medan are on average in the category of late adult age (36-45 years), the sex is mostly female, the highest level of education is high school (SMA) and 53.3% are working. All of the patient's parents received early treatment and supported medical treatment at the hospital and 82.3% of parents rejected the clubfoot belief due to God's curse. 97.8% of patients' parents who received an explanation of the disease, treatment and prognosis of clubfoot and all parents were willing to perform surgery.

The income of the parents of clubfoot patients in Medan is categorized as moderate. The distance between home and affordable health facilities is 53.3% and 66.7% have financial problems. As many as 66.7% are parents who have health insurance and as many as 28 people are categorized as having no symptoms of post traumatic stress.

Keywords: Characteristics, psychosocial, economic, clubfoot

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Congenital Talipes Equino Varus (CTEV) yang juga dikenal sebagai clubfoot adalah suatu gangguan perkembangan pada ekstremitas inferior yang sering ditemui, tetapi masih jarang dipelajari.CTEV rata-rata muncul dalam 1 - 2 : 1000 angka kelahiran bayi di Indonesia. Terdapat predominasi laki-laki sebesar 2 : 1 terhadap perempuan,dimana 50% kasusnya adalah unilateral (Bergerault,2013). Secara global, sistem klasifikasi clubfoot secara garis besar dibagi menjadi dua. Sistem klasifikasi yang paling sering digunakan pada CTEV ialah klasifikasi Dimeglio dan klasifikasi Pirani. Sistem klasifikasi Dimeglio menjelaskan berdasarkan koreksi yang diperoleh setelah dilakukan kekuatan reduksi ringan pada kaki yang mengalami deformitas.

Sistem klasifikasi Pirani pula mengevaluasi 6 tanda klinis kontraktur yang merupakan karakteristik klinis pada CTEV.(Laloan,Lengkong,2020). Perawatan anak dengan clubfoot sangat kompleks sehingga rawatan clubfoot pada anak memerlukan ragam terapi dan multidisiplin ilmu. Deteksi dini terhadap clubfoot dan perawatan medis dari awal merupakan kunci keberhasilan terapi clubfoot. Kemajuan modern dalam terapi clubfoot telah terbukti keberhasilannya, akan tetapi dapat berbeda-beda pada setiap penderita. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perbedaan tersebut seperti aspek psikososial dan aspek ekonomi.Psikososial adalah suatu kondisi yang terjadi pada individu yang mencakup aspek psikis dan sosial atau sebaliknya. Kata psiko mengacu pada aspek psikologis dari individu (pikiran, perasaan dan perilaku) sedangkan sosial mengacu pada hubungan eksternal individu dengan orang-orang di sekitarnya. (Chaplin, 2011).Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ekonomi berarti ilmu yang mengenai asas-asas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti keuangan, perindustrian dan perdagangan).Ekonomi merupakan faktor independen yang dapat mempengaruhi harapan pasien dengan penyakit.

Rendahnya karakteristik psikososial orangtua seperti budaya,dukungan sosial dan gangguan psikis (post traumatic stress) dapat memperburuk kondisi penderita clubfoot dan meningkatkan kebutuhan biaya kesehatan. Meskipun rumah sakit telah dipersiapkan dengan baik untuk memberikan pengobatan, seringkali orang tua tidak

membawa anak mereka untuk pengobatan. Alasan yang mungkin termasuk adalah kepercayaan clubfoot itu adalah kutukan dari Tuhan dan juga kurangnya kesadaran layanan kesehatan lain tentang di mana pengobatan tersedia.(Kazibwe H, Struthers P, 2009). Karakteristik sosioekonomi orangtua yang rendah juga merupakan faktor yang dapat memperburuk kondisi penderita clubfoot dan meningkatkan kebutuhan biaya kesehatan seperti status pekerjaan,pendapatan,pendidikan,tempat tinggal dan asusansi.

Penduduk Indonesia belakangan ini telah terbantu dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari pemerintah tetapi dalam pelaksanaannya masalah biaya masih menjadi kendala di lapangan, seperti jarak rumah ke fasilitas kesehatan, biaya makan, dan lainnya. Melihat kepada banyaknya kasus clubfoot yang boleh ditangani dan kurangnya kesadaran orangtua terhadap perawatan medis dari awal inilah yang membawa peneliti untuk meneliti karakteristik status psikososial ekonomi pada orang tua pasien penderita clubfoot di Medan.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Bagaimana karakteristik status psikososial ekonomi (tempat tinggal, pendapatan, pendidikan, asuransi kesehatan, pekerjaan, dukungan sosial, budaya, psikis) pada orang tua pasien penderita clubfoot di Medan?

1.3 TUJUAN

1.3.1 TUJUAN UMUM

Untuk mengetahui karakteristik status psikososial ekonomi pada orang tua pasien penderita clubfoot.

1.3.2 TUJUAN KHUSUS

1. Mengetahui psikis (post traumatic stress) orangtua penderita clubfoot 2. Mengetahui budaya orangtua penderita clubfoot

3. Mengetahui dukungan sosial orangtua penderita clubfoot 4. Mengetahui pendapatan orangtua penderita clubfoot

5. Mengetahui pekerjaan orangtua penderita clubfoot

6. Mengetahui tingkat pendidikan orangtua penderita clubfoot

7. Mengetahui asuransi kesehatan orangtua pengobatan penderita clubfoot 8. Mengetahui tempat tinggal orangtua dari fasilitas kesehatan

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi subjek penelitian:

Diharapkan dapat memberi informasi dan memberikan edukasi pada orang tua penderita clubfoot.

2. Bagi peneliti:

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan penelitian kesehatan.

3. Bagi bidang pendidikan dan penelitian:

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan kepustakaan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 PSIKOSOSIAL EKONOMI

2.1.1 DEFINISI PSIKOSOSIAL

Psikososial adalah suatu kondisi yang terjadi pada individu yang mencakup aspek psikis dan sosial atau sebaliknya. Psikososial menunjuk pada hubungan yang dinamis antara faktor psikis dan sosial, yang saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain. Psikososial sendiri berasal dari kata psiko dan sosial. Kata psiko mengacu pada aspek psikologis dari individu (pikiran, perasaan dan perilaku) sedangkan sosial mengacu pada hubungan eksternal individu dengan orang-orang di sekitarnya. Istilah psikososial berarti menyinggung relasi sosial yang mencakup faktor-faktor psikologis (Chaplin, 2011).

2.1.2 PENGARUH PSIKOSOSIAL

Lazarus pada tahun 1974 mempublikasikan suatu model stres yang terdiri atas eustres dan distres. Eustres adalah stres yang dianggap meningkatkan fungsi fisik (seperti pelatihan yang berat) atau mental (seperti tantangan 11 tugas). Distres adalah stres berkelanjutan (persisten) yang tidak terselesaikan oleh mekanisme penyelesaian masalah atau adaptasi. Respons ini diawali dengan peningkatan aktifitas noradrenalin dan locus cereleus sehingga memobilisasi sistem energi yang meningkatkan kewaspadaan yang nantinya seseorang akan mengalami mental emosional yang tidak menyenangkan (keadaaan disforik) yang direspon sebagai kemarahan, depresi, ansietas, dan frustasi. Bila mekanisme penyelesaian masalah tidak efektif, muncullah ketidakmampuan mempertahankan homeostasis yang mengakibatkan gejala sistem saraf otonom muncul kembali dalam derajat yang lebih tinggi. Akselerasi ini dapat berakibat kerusakan pada sistem pertahanan tubuh yang dapat mengakibatkan

dekompensasi dengan manifestasi gangguan klinis seperti ulkus peptikum, gangguan kardiovaskular, dan penurunan fungsi imun.(Nurdin AE, Dany F, Haniyarti S, 2011)

Menurut Kusumanto Setyonegoro,”perilaku manusia merupakan hasil interaksi faktor organobiologis, internal psikis, dan lingkungan.”(Nurdin AE, 2011). Respons coping yang dilalui terdiri atas:

1. Terkejut dan menyangkal

Suatu respon emosional yang bercampur antara terkejut, menyangkal, cemas, dan kehilangan perasaan.

2. Mencoba mengerti keadaan A. Redefinisi kognitif

Suatu cara seseorang menerima keadaan dengan membentuk pemikiran yang lebih dapat diterima, seperti dengan membandingkan kondisinya yang lebih baik dibandingkan kondisi orang lain yang lebih buruk.

B. Membuat analisa yang logik

Seseorang menganalisa suatu keadaan sehingga dapat diterima secara logika dan membuat suatu permasalahan tersebut dapat diatasi

3. Melawan kenyataan

Seseorang telah menerima kenyataan dan menganggapnya sebagai takdir yang tidak dapat dihindari. Hal ini dilalui dengan menerima keadaan, berkomitmen, mencari dukungan, dan jalan keluar.

4. Membangun perspektif yang baru A.Berpikir positif

B . Mempunyai rencana c. Membangun harapan

Proses penyesuaian psikososial yang maladaptif mengakibatkan ganguan psikososial seperti distres, depresi, cemas, dan post traumatic stress.(Kohlsdorf M, Junior ALC,2012). Post traumatic stress disorder ialah suatu respon emosional yang

dihasilkan dari suatu kejadian yang membuat trauma, seperti bencana alam, perang, terorisme, kecelakaan, penyakit berat, dan kekerasan.(Warsini S et.,al 2015)

Alat pengukur status psikologi dapat berupa:

1. Impact of Event Scale, Revised (IES-R) Alat ini berisi 22 pertanyaan seputar post traumatic stress, dimana orangtua diminta untuk menentukan derajat distres dengan skala 0 (tidak ada distres) hingga 4 (sangat distres) (Chronbach’s α 94). IES-R menilai tiga komponen, yakni pikiran yang mengganggu, penghindaran masalah, dan kecemasan. Kuesioner ini dapat menilai gangguan terhadap suatu trauma yang terjadi dalam satu minggu terakhir.

2.1.3 PSIKOSOSIAL ORANG TUA PADA PENDERITA CLUBFOOT

Sejak seorang anak dinyatakan menderita clubfoot, keluarga khususnya orangtua memerlukan adaptasi segera untuk menerima diagnosis clubfoot, lama pengobatan, efek samping terapi, kekambuhan, hingga kematian. Perubahan rutinitas dan hubungan antar sesama atau anggota keluarga lainnya juga memerlukan adaptasi.

Proses adaptasi ini dapat berdampak pada masalah psikososial dan tingkah laku (stres, distres, depresi, ansietas) orangtua penderita clubfoot selama proses pengobatan anaknya. Kondisi penyakit anak yang buruk berhubungan dengan peningkatan stress orangtua. Beban orangtua yang merawat anak dengan clubfoot lebih berat dibandingkan penyakit kronik lainnya. Secara global, mayoritas orangtua yang memiliki anak penderita clubfoot akan mengalami post traumatic stres symptoms (Cousino MK, Hazen RA, 2013).

Distres pada orangtua dapat ditransmisikan ke anak. Hal ini dikarenakan kesulitan orangtua dalam memberikan dukungan emosional dan behavioral yang diperlukan seorang anak penderita clubfoot selama proses adaptasi. Orangtua dari anak yang terdiagnosa clubfoot pada umumnya mengalami kesulitan dalam menjalankan perannya sebagai orangtua dan menjadi overprotection. Peristiwa maladaptasi coping dan distres ini dapat meningkatkan kecemasan dan post traumatic stres symptoms pada anak. Peristiwa transmisi distres dapat juga terjadi berbalik dari anak penderita clubfoot ke orangtua.(Okado Y et.,al 2016).

Sebagai contoh penelitian di Nigeria, karena clubfoot adalah cacat lahir yang tidak mengancam nyawa tanpa rasa sakit yang terkait pada anggota tubuh anak, beberapa orang tua mungkin tidak terlalu khawatir. Selain itu, beberapa pasien dan pengasuh mulai menilai perawatan selama periode pengumpulan data yang mungkin menjelaskan rendahnya tingkat tekanan emosional dan stres orang tua Penjelasan lain yang mungkin adalah bahwa beberapa orang tua memiliki akses ke internet di mana mereka dapat memperoleh informasi tentang pengelolaan clubfoot.

Tekanan emosional secara signifikan dikaitkan dengan usia pasien dalam kisaran 3- 5 tahun. Penjelasan yang mungkin untuk observasi ini adalah bahwa ini adalah periode ketika anak diharapkan meninggalkan rumah (seperti saat mulai bersekolah) dan bergaul dengan anak-anak lain di luar rumah. Namun, kelainan bentuk kaki yang jelas membuatnya memalukan dan membuat stres emosional bagi orang tua.

Orang tua dari pasien clubfoot mengalami tekanan emosional/gangguan psikis dalam pengasuhan sebagai akibat dari merawat anak-anak mereka. Ketidaknyamanan yang menyertai karena memiliki anak dengan deformitas yang jelas dapat menjadi penyebab hubungan antara tekanan emosional dan stres pengasuhan.(O Esan et.,al 2017).

Dukungan sosial adalah suatu akses yang menyediakan pertolongan dan rasa nyaman selama masa krisis. Banyak studi naturalistik yang mendokumentasikan hubungan dukungan sosial dengan rendahnya kejadian gangguan mental. Orangtua adalah tempat dukungan sosial yang utama bagi anak penderita clubfoot. Ketabahan orangtua dapat menjadi dukungan dalam menghadapi penyakit pada anak. Orangtua membutuhkan dukungan sosial yang dapat dipercaya dan dapat menjalin hubungan yang baik dengan keluarganya. Komunikasi dan hubungan yang baik dapat meningkatkan peran orangtua dan mempercepat proses penyesuaian psikologi seorang anak penderita clubfoot. Tim medis diharapkan berempati dalam menjelaskan penyakit, pengobatan serta prognosis secara jelas dan sabar kepada orangtua agar tujuan pengobatan tercapai dan kualitas hidup anak dapat ditingkatkan.Saat orangtua memerlukan wadah untuk menyalurkan beban psikososialnya, tim medis dapat bekerja sama dengan psikiater, psikolog, tim tenaga sosial, tenaga pengajar hingga

ahli spriritual bila diperlukan.Dukungan psikososial diperlukan untuk membantu orangtua memahami dan menjalankan pengobatan.Pelayanan psikososial diharapkan dapat membantu orangtua dalam proses adaptasi selama perawatan anaknya.

(Perricone G et.,al 2012)

Budaya dapat mempengaruhi respon pasien terhadap sistem pelayanan kesehatan.

Perbedaan persepsi budaya mengenai suatu penyakit akan menjadi kesulitan bagi tim medis, pasien, keluarga, dan masyarakat. Perbedaan ini mengakibatkan perbedaan persepsi penyebab suatu penyakit dan respon terhadap pengobatan.(Kohn R, Wintrob RM, Alarcon RD , 2009).

Meskipun rumah sakit telah dipersiapkan dengan baik untuk memberikan pengobatan, seringkali orang tua tidak membawa anak mereka untuk pengobatan. Alasan yang mungkin termasuk: (Kazibwe H, Struthers P.2009)

Kepercayaan:

1. Clubfoot itu adalah kutukan dari Tuhan atau karena perilaku ibu

2. Bahwa anak tersebut adalah reinkarnasi (kelahiran semula) dari kerabat almarhum yang menderita clubfoot dan oleh karena itu tidak boleh dirawat

3. Dalam ilmu sihir

Takut:

1.Stigma, Malu, Penolakan 2.Pengobatan Modern

Kemiskinan:

1.Biaya pengobatan

2.Biaya transportasi bisa jadi mahal

Lain:

1.Anak perempuan mungkin menjadi prioritas rendah 2.Tidak tahu pengobatan tersedia

3.Tidak terdiagnosis saat lahir

4.Sistem rujukan yang buruk

5.Kesadaran masyarakat umum yang terbatas 6.Kurangnya akses ke perawatan medis

7.Kurangnya kesadaran layanan kesehatan lain tentang di mana pengobatan Ponseti tersedia.

2.1.4 EKONOMI

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ekonomi berarti ilmu yang mengenai asas- asas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti keuangan, perindustrian dan perdagangan). Sosioekonomi merupakan faktor independen yang dapat mempengaruhi harapan pasien dengan penyakit. Indikator sosioekonomi dalam masyarakat, antara lain tingkat pendidikan, pekerjaan, pendapatan , tempat tinggal, dan asuransi kesehatan (pemerintah atau swasta).Pasien dengan panyakit kronis umumnya membutuhkan biaya yang tinggi. Namun, sejumlah faktor telah diidentifikasi yang menjadi hambatan termasuk kendala keuangan pengobatan. Mayoritas pasien dengan clubfoot mungkin tidak datang untuk pengobatan, dan banyak dari mereka yang memulai pengobatan tidak melanjutkannya.

(Sarah Drew, Christopher Lavy, Rachael Gooberman-Hill,2016)

Rendahnya tingkat pendidikan merupakan masalah utama keberhasilan pengobatan pada negara berkembang. Tingkat pendidikan dibagi menjadi tiga, yakni rendah, menengah dan tinggi. Kategori tingkat pendidikan rendah yaitu tidak sekolah atau pendidikan terakhir sekolah dasar atau sekolah menengah pertama (SMP), tingkat pendidikan menengah dengan pendidikan terakhir sekolah menengah atas (SMA) atau kejuruan (SMK), dan tingkat pendidikan tinggi dengan pendidikan terakhir akademi atau universitas.

Jumlah pendapatan dapat mengambarkan status ekonomi orangtua. Sejak 1 januari 2019, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1365/KPTS/2018 tentang UMP (upah minimum provinsi) Sumatera Utara 2019, menetapkan UMP Sumatra Utara sebesar 2.303.403,43.

Pekerjaan adalah suatu rangkaian tugas yang dirancang untuk dikerjakan oleh satu orang dan sebagai imbalan diberikan upah dan gaji menurut kualifikasi dan berat- ringannya pekerjaan tersebut. Jenis pekerjaan adalah kumpulan pekerjaan yang cukup bersamaan tugas utamanya sehingga bisa digabungkan bersama dalam satu kelompok.

Klasifikasi jenis pekerjaan menurut badan pusat statistik dapat mempengaruhi karakteristik ekonomi orangtua

1. Pejabat lembaga legislatif, pejabat tinggi, dan manajer

Jenis pekerjaan yang tugas utamanya menentukan dan merumuskan kebijakan pemerintah.

2. Tenaga profesional

Jenis pekerjaan yang tugas utamanya memerlukan pengetahuan teknik dan pengalaman dalam satu atau lebih bidang ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan hayat, atau ilmu pengetahuan sosial dan kemanusiaan.

3. Teknisi dan asisten tenaga profesional

Jenis pekerjaan yang membantu tenaga profesional atau tenaga ahli.

4. Tenaga tata usaha

Jenis pekerjaan yang tugas utamanya memerlukan pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk mengatur, menyimpan, menghitung, dan menggunakan kembali informasi.

5. Tenaga usaha jasa dan usaha penjualan di toko dan pasar

Jenis pekerjaan yang tugas utamanya memerlukan pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk melakukan jasa perlindungan dan jasa perorangan, dan untuk menjual barang dagangan di toko atau di pasar

6. Operator dan perakit mesin

Jenis pekerjaan yang tugas utamanya memerlukan pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk mengoperasikan dan mengawasi mesin dan peralatan industri berskala besar dan sering kali sangat otomatis.

Tempat tinggal juga merupakan antara faktor ekonomi yang harus diteliti. Saat anak terdiagnosis clubfoot, umumnya orangtua akan membawa anaknya berobat ke rumah sakit yang berfasilitas lengkap dan umumnya berada di kota besar. Jarak antara rumah dan rumah sakit yang jauh menimbulkan masalah finansial seperti biaya transportasi,

akomodasi, makan dan biaya telepon. Kecuali bagi mereka yang mendapatkan fasilitas Jamkesmas/BPJS dimana semua biaya di tanggung. (Ramirez,2011)

Terdapat juga program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang merupakan program jaminan sosial yang berlaku di Indonesia saat ini. Peserta program JKN adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling sedikit enam bulan di Indonesia dan telah membayar iuran. Bantuan iuran yang dibayarkan oleh pemerintah diperuntukan bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu. Setiap peserta berhak memperoleh manfaat jaminan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan.

2.2 CLUBFOOT

2.2.1 DEFINISI CLUBFOOT

CTEV, bisa disebut juga dengan clubfoot, merupakan suatu kombinasi deformitas yang terdiri dari supinasi dan adduksi forefoot pada sendi midtarsal, heel varus pada sendi subtalar, equinus pada sendi ankle, dan deviasi pedis ke medial terhadap lutut (1,6). Deviasi pedis ke medial ini akibat angulasi neck talus dan sebagian internal tibial torsion (Salter, 1999).

Kata talipes equinovarus berasal dari bahasa Latin, dimana talus (ankle), pes (foot), equinus menunjukkan tumit yang terangkat seperti kuda, dan varus berarti inversidan adduksi (inverted and adducted) (Noordin et al, 2002).

Deformitas CTEV meliputi tiga persendian, yaitu inversi pada sendi subtalar, adduksi pada sendi talonavicular, dan equinus pada ankle joint. Komponen yang diamati dari clubfoot adalah equinus, midfoot cavus, forefoot adduction, dan hindfoot varus (Meena et al, 2014).

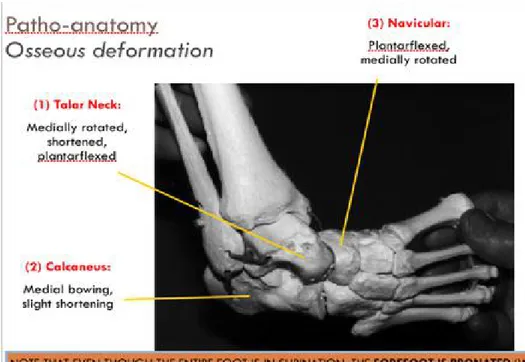

2.2.2 ANATOMI

Deformitas mayor clubfoot termasuk hindfoot varus dan equinus dan forefoot

adductus dan cavus. Kelainan ini merupakan hasil abnormalitas intraosseus (abnormal morfologi) dan abnormalitas interosseus (hubungan abnormal antar tulang)

(Hoosseinzaideh, 2016).

Deformitas intraosseus paling sering muncul di talus, dengan neck talar yang pendek dan medial dan plantar deviasi dari bagian anterior. Pada permukaan inferior talus, facet medial dan anterior belum berkembang. Kelainan pada calcaneus, cuboid, dan navicular tidaklah terlalu parah dibandingkan talus. Pada calcaneus ditemukan lebih kecil dari kaki normal, dan sustentaculum yang belum berkembang (Herring, 2014).

Deformitas interosseus terlihat seperti medial displacement dari navicular pada talar head dan cuboid pada calcaneus, secara berurutan. Herzenberg dkk menunjukkan bahwa talus dan calcaneus lebih internal rotasi sekitar 20° terhadap aksis tibiofibular pada clubfoot dibandingkan dengan kaki normal. Pada studinya, body of the talus dilaporkan eksternal rotasi di dalam ankle mortise. Adanya internal tibial torsion pada clubfoot masih kontroversial (Hoosseinzaideh, 2016).

Kontraktur dan fibrosis ligament sisi medial kaki, termasuk spring ligament, master knot of Henry, ligament tibionavicular, dan fascia plantaris, juga berkontribusi dalam abnormalitas clubfoot (Hoosseinzaideh, 2016).

Gambar 2.2.2 Anatomi cluboot 2.2.3 EPIDEMIOLOGI

Epidemiologi clubfoot atau Congenital talipes equinovarus (CTEV) di dunia cukup tinggi yaitu mencapai 1 per 1000 kelahiran hidup di Amerika Serikat. Hal serupa juga ditemukan di Indonesia dengan clubfoot menjadi penyakit kongenital yang paling sering ditemui di Indonesia dengan persentase mencapai 21,9% dari total bayi dengan penyakit kongenital yang memiliki prevalensi tinggi yaitu 59,3 per 1000 kelahiran hidup

Global

Insidens clubfoot mencapai 1 kasus per 1000 kelahiran hidup di Amerika serikat. Di negara Eropa angka insidensi club foot lebih tinggi yaitu mencapai 1.13 per 1000 kelahiran hidup.

2.2.4 ETIOPATOGENESIS

Etiologi dari CTEV belum sepenuhnya dimengerti. CTEV umumnya merupakan isolated birth defect dan diperkirakan idiopatik, meskipun kadang muncul bersamaan dengan myelodysplasia, arthrogryposis, atau kelainan kongenital multiple (Dobbs, 2009).

Ada beberapa teori yang telah diajukan untuk menjelaskan etiologi CTEV, yaitu (Nordin, 2002) :

1. Faktor mekanik in utero

Teori ini merupakan yang pertama dan tertua, diutarakan oleh Hippocrates. Dia percaya bahwa kaki tertahan pada posisi equinovarus akibat adanya kompresi dari luar uterus. Namun Parker pada 1824 dan Browne pada 1939 mengatakan bahwa keadaan dimana berkurangnya cairan amnion, seperti oligohidramnion, mencegah pergerakan janin dan rentan terhadap kompresi dari luar. Amniocentesis dini diperkirakan memicu deformitas ini.

2. Defek neuromuskuler

Beberapa peneliti masih berpendapat bahwa equinovarus adalah akibat dari adanya defek neuromuskuler, walaupun ada beberapa studi yang menemukan gambaran histologis normal. Peneliti menemukan adanya jaringan fibrosis pada otot, fascia, ligament dan tendon sheath pada clubfoot, hal ini diperkirakan mengakibatkan kelainan pada tulang (Maranho,2011). Adanya jaringan fibrosis ini ditandai dengan terekspresinya TGF-beta dan PDGF pada pemeriksaan histopatologis, keadaan ini juga berperan dalam kasus-kasus resisten (Herring, 2014).

3. Primary germ plasma defect

Irani dan Sherman telah melakukan diseksi pada 11 kaki equinovarus dan 14 kaki normal, mereka menemukan neck talus selalu pendek dengan rotasi ke medial dan plantar. Mereka berpendapat hal ini karena adanya defek pada primary germ plasma.

4. Arrested fetal development

Intrauterina Heuter dan Von Volkman pada 1863 mengemukakan bahwa adanya gangguan perkembangan dini pada usia awal embrio adalah penyebab clubfoot kongenital.

Pengaruh lingkungan - Beberapa zat seperti agen teratogenik (rubella dan

thalidomide) serta asap rokok memiliki peran dalam terbentuknya CTEV, dimana terjadi temporary growth arrest pada janin (Meena et al, 2014)

5. Herediter

Pada janin perkembangan kaki terbagi menjadi dua fase, yaitu fase fibula (6,5 – 7 minggu kehamilan) dan fase tibia (8-9 minggu kehamilan). Ketika terjadi gangguan perkembangan saat kedua fase tersebut, maka kemungkinan terjadinya CTEV akan meningkat (Herring, 2014). Semua teori di atas belum dapat menjelaskan secara pasti etiologi dari CTEV, namun kita dapat menyimpulkan bahwa penyebab CTEV adalah multifactorial dan proses kelainan telah dimulai sejak limb bud development (Herring, 2014).

2.2.5 KLASIFIKASI

Secara global, sistem klasifikasi yang paling sering digunakan pada CTEV ialah klasifikasi Dimeglio dan klasifikasi Pirani. Sistem klasifikasi Dimeglio menjelaskan berdasarkan koreksi yang diperoleh setelah dilakukan kekuatan reduksi ringan pada kaki yang mengalami deformitas. Pada sistem klasifikasi ini terdapat 4 parameter yang dinilai yaitu:

1) deviasi equinus pada sisi sagital 2) deviasi varus pada sisi frontal

3) derotasi pada sekitar talus ke calcaneoforefoot block 4) adduksi kaki depan pada sisi horizontal.

Nilai maksimal yang diperoleh berjumlah 16 untuk kaki yang paling kaku. Terdapat tambahan 4 poin untuk penilaian bila terdapat 4 tanda kegawatan: lipatan plantar, lipatan medial, retraksi cavus, dan fibrosis otot.(Richardo J. Laloan,2020)

Poin-poin pada klasifikasi CTEV Dimeglio dan elemen-elemen kegawatan

Variabel Nilai

Reduksibilitas

45° - 90° 4

20° - 45° 3

0° - 20° 2

-20° - 0° 1

> -20° 0

Elemen-elemen kegawatan

Lipatan posterior 1

Lipatan medial 1

Cavus 1

Fibrosis otot-otot 1

Skor total 0-20

Table 2.2.5 Sumber (Laloan, Lengkong 2020)

Derajat klasifikasi CTEV Dimeglio

Derajat Tipe Skor Reduksibilitas

I Ringan <5 >90° , lunak-lunak,tereduksi

II Sedang 5-10 >50° , lunak-keras,tereduksi,sebagian kaku III Berat 10-15 >50° ,keras-lunak,keras,sebagian tereduksi IV Sangat berat 15-20 <10°, keras-keras, kaku

Table 2.2.5 (a) Sumber (Laloan,Lengkong.2020)

Sistem klasifikasi Pirani mengevaluasi 6 tanda klinis kontraktur yang merupakan karakteristik klinis pada CTEV. Setiap tanda pada sisi yang mengalami deformitas

dibandingkan dengan bagian normal yaitu sisi sebelahnya. Hal ini dilakukan pada deformitas yang terbatas pada satu sisi saja.(Andriessanto C. Lengkong,2020)

Klasifikasi CTEV Pirani

Variabel Skor

Skor kontraktur kaki belakang 0-3 Lipatan posterior (dorsal) 0,0.5,1

Kekosongan tumit 0,0.5,1

Derajat dorsofleksi 0,0.5,1

Skor kontraktur kaki bagian tengah 0-3 Kelengkungan batas lateral 0,0.5,1

Lipatan medial 0,0.5,1

Tereksposnya kepala lateral talus 0,0.5,1

Skor total 0-6

Table 2.2.5 (b) Sumber (Laloan,Lengkong,2020)

2.2.6 DIAGNOSIS

Diagnosis clubfoot dapat ditegakkan sejak prenatal, setidaknya paling cepat pada trimester kedua. Biasanya diagnosis terbukti saat kelahiran bayi yang ditandai dengan adanya heel equinus dan inverted foot terhadap tibia. True clubfoot harus dibedakan dengan postural clubfoot, dimana kaki tidak dapat sepenuhnya dikoreksi secara pasif (Hoosseinzaideh, 2014).

Postural clubfoot terjadi karena posisi janin saat di dalam uterus. Pada kelainan ini tidak didapatkan kontraktur yang signifikan, skin creases yang dalam atrofi dan rigiditas ekstremitas (Herring, 2014).

Dalam pemeriksaan kita harus menyingkirkan juga apakah kasus yang dihadapi idiopatik atau nonidiopatik. Pada kasus nonidiopatik akan memiliki prognosis yang lebih buruk dan memiliki tingkat rekurensi yang tinggi. CTEV dengan arthrogryposis, diastrophic dysplasia, Mobius atau Freeman-Sheldon syndrome, spina bifida dan spinal dysraphism, serta fetal alcohol syndrome penanganannya hampir pasti meliputi tindakan operatif. Terkecuali CTEV dengan Down syndrome dan Larsen syndrome, penanganan seringkali hanya secara nonoperatif (Herring, 2014).

2.2.7 TATALAKSANA

TEKNIK PONSETI

Ponseti telah melaporkan hasil yang konsisten sejak tahun 1950, tetapi baru belakangan ini dia telah diberi pengakuan yang semestinya. Tekniknya didasarkan pada pemahaman yang kuat tentang patoanatomi clubfoot. Menurut Ponseti, clubfoot biasanya berulang sampai usia empat tahun dan orang tua harus diperingatkan tentang kemungkinan ini. Ponseti menyarankan dua alasan untuk hasil buruk yang ditemukan dengan teknik kite. Pertama, penggunaan sendi kalkaneokuboid sebagai titik tumpu menghalangi abduksi kalkaneus dan dengan demikian mencegah eversi kalkaneus.

Kedua, pronasi kaki depan untuk mengoreksi cavus justru memperburuk cavus.

Sebuah studi baru-baru ini oleh Frick menyoroti pentingnya koreksi supinasi.

Berdasarkan studi laboratorium, Ponseti telah menunjukkan bahwa kalkaneus tumbuh hanya jika diabduksi sepenuhnya.

Dalam teknik Ponseti, dua cast pertama diaplikasikan dengan forefoot disupinasi sehingga membuatnya sejajar dengan hindfoot. Cast ketiga diterapkan dengan forefoot diabduksi dan tekanan balik simultan di atas kepala talus. Pada cast keempat, forefoot diabduksi lebih lanjut. Sebelum cast kelima, derajat dorsofleksi diperiksa dan jika dorsofleksi tidak mungkin dilakukan setelah netral, maka tenotomi Achilles perkutan diperlukan. Tenotomi, jika diperlukan, dilakukan dengan anestesi lokal sebagai prosedur rawat jalan. Cast sebelum tenotomi diganti setiap minggu, sedangkan cast setelah tenotomi dilepas pada akhir tiga minggu. Jumlah rata-rata cast

dengan teknik Ponseti hanya 5,4 dibandingkan dengan 20 cast dengan teknik kite dan hal ini menghemat waktu dan uang pasien. Setelah pencabutan cast terakhir, terlepas dari apakah tenotomi dilakukan atau tidak , pasien ditempatkan di Foot Abduction Orthosis (FAO) yang dimodifikasi, yang digunakan selama 23 jam sehari dalam empat bulan pertama dan kemudian untuk malam hari selama tiga tahun. Menurut Ponseti, tenotomi diperlukan di 70% kasus. Dalam studi oleh Scher et al., anak dengan cluboot yang memiliki skor awal ≥5.0 oleh sistem Pirani atau dinilai sebagai kaki kelas IV oleh sistem Dimeglio sangat mungkin membutuhkan tenotomi.

Clubfoot memiliki kecenderungan kuat untuk kambuh sampai usia empat tahun dan ini dikaitkan dengan patologi aslinya. Kekambuhan menurun setelah usia empat tahun karena patologi yang menyebabkan clubfoot tidak ada lagi. Menurut Ponseti, 50%

kekambuhan terjadi antara 10 bulan sampai lima tahun dan ini terlepas dari derajat koreksi yang diperoleh setelah pengecoran. Satu-satunya faktor terpenting yang memprediksi kekambuhan adalah ketidakpatuhan dengan FAO dan tingkat kekambuhan dapat dikurangi menjadi 10% jika pasien mematuhi FAO. Dalam studi terbaru oleh Thacker et al,2005, kaki pasien yang sesuai dengan FAO mempertahankan koreksi mereka lebih baik daripada mereka yang tidak patuh. Dalam perbandingan dua kelompok (masing-masing 34), satu dengan teknik Ponseti dan yang lainnya dengan teknik Kite, Herzenberg et al. 2002, menggunakan postero medial release (PMR) sebagai titik akhir. Untuk kelompok teknik Ponseti, hanya satu pasien yang membutuhkan PMR sedangkan pada kelompok lainnya, 32 pasien membutuhkan PMR. Sembilan puluh satu persen pasien yang dirawat dengan teknik Ponseti membutuhkan tenotomi. Lehman et al. 2003, telah menunjukkan hasil awal yang sangat baik dengan teknik Ponseti dan menurut mereka hasil yang baik dimungkinkan jika pengecoran dimulai sebelum usia tujuh bulan dan pasien mematuhi FAO. Dobbs et al.2004, telah melaporkan bahwa ketidakpatuhan terhadap FAO dan tingkat pendidikan orang tua (pendidikan sekolah menengah atau lebih rendah) merupakan faktor risiko yang signifikan, yang memprediksi peningkatan kemungkinan kekambuhan setelah koreksi dengan metode Ponseti. Identifikasi pasien yang berisiko kambuh memungkinkan intervensi untuk meningkatkan kepatuhan orang tua sehubungan dengan penggunaan FAO dan sebagai hasilnya, meningkatkan hasil. Mungkin, tinjauan dan tindak lanjut yang paling luas dari teknik Ponseti telah dilaporkan oleh Dobbs et al.2003, dalam evaluasi mereka terhadap pasien Ponseti

yang dirawat 25-42 tahun yang lalu. Mereka menemukan bahwa clubfoot yang dikoreksi kurang lentur dan tidak menunjukkan perbedaan dalam hal fungsi dan kinerja dibandingkan dengan populasi normal. Transfer tendon anterior tibialis diperlukan pada 50% pasien. Menurut Ponseti, ini harus dianggap sebagai bagian dari teknik dan bukan sebagai prosedur operasi terpisah. Dalam penelitian terbaru dari Israel, Segev et al.2005 melaporkan hasil yang sangat baik pada 94% kasus dengan teknik Ponseti.

TEKNIK FRENCH

Metode French yang terdiri atas manipulasi harian, stimulasi otot-otot kaki untuk mempertahankan kekuatan kaki saat manipulasi pasif, dan imobilisasi temporer kaki menggunakan strapping adesi elastik maupun non-elastik. Terapi biasanya dilakukan sekitar 2 bulan dan kemudian frekuensinya dikurangi secara perlahan dan bertahap.

Perbaikan biasanya terjadi pada 3 bulan pertama, meskipun capaian menggunakan terapi ini lebih lama dari metode Ponseti. Metode French ini dilakukan oleh ahli terapis dan dimulai sejak jam-jam pertama setelah bayi lahir dengan melakukan koreksi secara perlahan dan bertahap dan dilakukan sesuai prinsip Scarpa: saat melakukan manipulasi, bayi harus dalam keadaan rileks. Pada saat bayi lahir, hanya 35% tulang kaki yang berosifikasi dan tulang masih seperti seperti kartilago yang fleksibel.(Laloan, Lengkong,2020)

TEKNIK KITE

Dalam metode Kite, manipulasi dapat dimulai segera setelah lahir. Itu berasal dari konsep tekanan tiga titik, seperti yang digunakan dalam pembengkokan kawat. Titik tumpu adalah sendi kalkaneokuboid. Forefoot digenggam dan dialihkan sementara tangan lainnya memegang tumit. Menerapkan tekanan balik pada sendi kalkaneokuboid, navicular didorong ke lateral. Tumit terbuka saat kaki diculik. Ini diikuti dengan penerapan slipper cast, yang diperpanjang hingga di bawah lutut dengan kaki dibalik dengan rotasi luar yang lembut. Setelah itu, kaki didorong ke dalam dorsofleksi untuk mengoreksi equinus setelah adduktus dan varus terkoreksi.

Cast diganti setiap minggu. Setelah koreksi penuh, kaki ditempatkan di Bar Denis Browne. Tingkat keberhasilan bervariasi dari yang tinggi 90% yang ditemukan oleh

Kite hingga yang terendah 19% oleh Fripp dan Shaw. Menurut Ponseti, jumlah rata- rata cast yang diperlukan untuk koreksi dengan teknik ini adalah 20,4.

TERAPI OPERASI

Tatalaksana operatif yang sering digunakan dewasa ini ialah posteromedial release (PMR). Metode PMR merupakan tindakan operasi yang dilakukan pada kasus-kasus CTEV yang tidak terkoreksi atau relaps saat pasien sudah bisa berjalan. Setelah koreksi operatif berhasil dicapai, dilanjutkan dengan pemasangan 3 K-wires, dengan mentransfiksasi pertama sendi kalkaneokuboid, dilanjutkan dengan talonavikular kemudian pergelangan kaki. Kemudian dilakukan penjahitan tendon Achilles dan tendon tibial posterior. K-wires akan dilepas 4 minggu setelah operasi, dan kaki pasien kemudian akan diimobilisasi menggunakan cast selama 6 minggu setelah operasi pelepasan K-wires. Follow-up setelah operasi dilakukan dengan foto x-ray kaki posisi AP dan lateral serta x-ray kaki lateral dalam posisi dorsifleksi maksimal dan fleksi plantar maksimal. Pasien diinstruksikan mengikuti followup antara 1-3 bulan interval dan latihan range-of-motion (ROM) selalu diedukasi kepada keluarga untuk meningkatkan fleksibilitas. Pada beberapa kasus, intoleransi menggunakan brace merupakan salah satu alasan utama terjadinya masalah kejadian ulang (re- occurrence), sehingga membutuhkan pengulangan tatalaksana dari awal dengan serial casting dan manipulasi serta diperlukan untuk merencanakan prosedur operatif. Pada anak berusia di atas 3 tahun hanya dibutuhkan serial casting selama 6 minggu untuk memfasilitasi peregangan otot tanpa menggunakan brace abduksi kaki. Jika posisi yang diatur sesuai selama terapi, maka akan dilanjutkan dengan operasi transfer tendon anterior tibialis ke tulang kuneiform ketiga. Salah satu terapi tambahan masa postnatal dalam tatalaksana CTEV ialah dengan injeksi BOTOX (BTX).

Onabotulinumtoxin A berasal dari derivat Clostridum botulinum tipe A atau botulinum toxin (BTX). Injeksi BTX dapat menginhibisi pelepasan asetilkolin ke celah neuromuskular sehingga secara parsial memberikan efek denervasi serat otot dan menyebabkan paralisis otot yang terlokalisasi. Indikasi pada kelompok pediatrik untuk injeksi BTX ini telah berkembang dan masuk dalam tatalaksana kelainan kondisi otot skeletal.

Injeksi BTX untuk terapi CTEV diberikan satu atau kombinasi pada kelompok otot berikut: m. gastrocnemius, m. soleus, m. tibialis posterior, dan m. adductor halluces longus. Onabotulinumtoxin A diberikan dengan diencerkan pada larutan salin yaitu 100 U/1 mL, sehingga menjadi larutan konsentrasi 10 U/0,1 mL. Kuantitas untuk injeksi BTX ditentukan menurut berat badan pasien, dimana dosis 10 U/kgBB dengan dosis maksimal 300 U untuk sekali injeksi. Pada pasien CTEV bilateral, maka dosis yang dihitung dibagi dua untuk dua ekstremitas. Efek samping yang pernah dilaporkan setelah penggunaan Onabotulinumtoxin A pada pasien CTEV ialah infeksi viral, infeksi telinga, kesadaran somnolen, gangguan gait, parestesia, ruam, mialgia, kelemahan otot, nyeri pada ekstremitas, inkontinensia urin, malaise, nyeri pada daerah injeksi, dan astenia.(Laloan, Lengkong,2020)

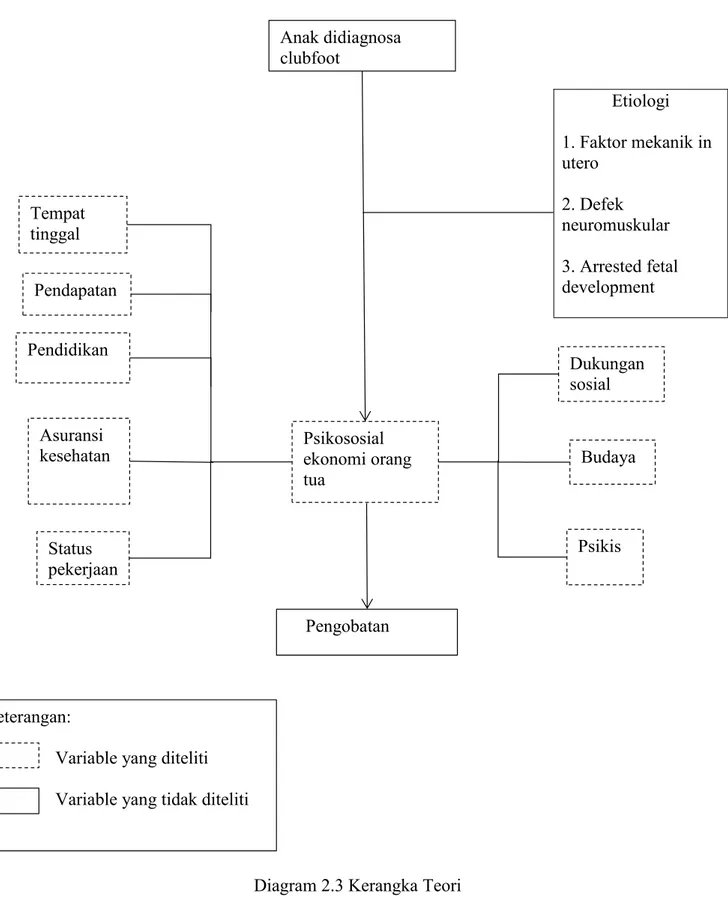

2.3 KERANGKA TEORI

Diagram 2.3 Kerangka Teori

Etiologi 1. Faktor mekanik in utero

2. Defek neuromuskular 3. Arrested fetal development

Asuransi

kesehatan Psikososial

ekonomi orang tua

Dukungan sosial

Budaya Anak didiagnosa

clubfoot

Psikis

Pengobatan Status

pekerjaan Pendidikan

Keterangan:

Variable yang diteliti Variable yang tidak diteliti Pendapatan

Tempat tinggal

2.4 KERANGKA KONSEP

Variable Independen Variable Dependen

Diagram 2.4 Kerangka Konsep Orang tua penderita

clubfoot di medan Psikososial

ekonomi

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 RANCANGAN PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif untuk menggambarkan karakteristik status psikososial ekonomi pada orang tua pasien penderita clubfoot di Medan. Selain itu, penelitian ini menggunakan desain studi potong lintang (cross- sectional study) dengan melakukan penelitian dalam satu tahapan atau satu periode waktu.

3.2 LOKASI PENELITIAN DAN WAKTU PENELITIAN

Penelitian ini akan dilaksanakan di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara.

Pengambilan data untuk penelitian ini akan dilaksanakan dari bulan September sehingga Oktober tahun 2021. Pengambilan data akan dilaksanakan sehingga jumlah sampel yang ditetapkan terpenuhi.

3.3 POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN

3.3.1 POPULASI PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah orangtua pasien penderita clubfooot di Medan.

3.3.2 SAMPEL PENELITIAN

Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling dengan jenis total sampling. Total sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi. Alasan mengambil total sampling karena jumlah populasi yang kurang dari 100. Dalam penelitian ini, jumlah sampel yang digunakan dalam adalah sebanyak 45 orang.

3.4 KRITERIA SAMPEL

3.4.1 KRITERIA INKLUSI :

1. Responden adalah orangtua pasien penderita clubfoot di Medan 2. Responden bersedia untuk berpatisipasi menjadi sampel penelitian

3.4.2 KRITERIA EKSKLUSI:

1. Penderita memiliki riwayat kongenital lainnya 2. Responden tidak mengisi kuesioner dengan lengkap

3.5 METODE PENGUMPULAN DATA

3.5.1 DATA PRIMER

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari sampel penelitian. Disebabkan oleh kondisi pandemi Covid-19, prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden untuk diisi secara daring melalui grup clubfoot,telepon atau aplikasi whatsapp. Kuesioner dibuat dalam bentuk Google Form.

3.5.2 DATA SEKUNDER

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari pihak rumah sakit mengenai jumlah orang tua pasien clubfoot di Medan yang menjadi sampel pada penelitian.

3.5.3 INSTRUMEN PENELITIAN

Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Dalam pembuatan instrumen diperlukan langkah-langkah yang diteliti dan benar agar dapat memperoleh data yang memenuhi syarat dan dapat mewakili objek.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kuesioner The Impact of Events Scale-Revised (IES-R) yang berisikan 22 daftar pertanyaan mengenai psikis orang tua dan 10 daftar pertanyaan lain mengenai status psikososial ekonomi , dimana responden tinggal memilih salah satu jawaban atau menulis jawaban pada tempat yang telah tersedia.

3.5.4 UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS

Menurut Notoatmodjo (2012), validitas adalah suatu indeks yang menunjukkan alat ukur itu benar-benar mengukur apa yang diukur. Untuk mengetahui apakah kuesioner tersebut mampu mengukur apa yang hendak kita ukur, maka perlu diuji dengan uji korelasi antara skors (nilai) tiap-tiap item (pertanyaan) dengan skors total kuesioner tersebut. Apabila kuesioner tersebut telah memiliki validitas konstruk, berarti semua item (pertanyaan) yang ada di dalam kuesioner itu mengukur konsep yang kita ukur.

Reliabilitas pula ialah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Hal ini berarti menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran itu tetap konsisten bila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih dengan menggunakan alat yang sama. Kuesioner sebagai alat ukur harus diuji coba kemudian diuji lagi dengan menggunakan rumus korelasi product moment.

3.6 PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA

Data yang dikumpulkan kemudian diolah menggunakan program SPSS versi 26. Proses pengolahan data adalah seperti berikut :

1. Editing

Hasil kuesioner diteliti kelengkapan data dan diperbaiki sehingga tidak ada kesalahan dalam pengumpulan data

2. Coding

Kuesioner yang sudah diisi oleh responden akan diberi kode oleh peneliti secara manual sebelum diolah oleh komputer.

3. Data Entry

Data atau jawaban dari responden dimasukkan dalam bentuk kode ke dalam program komputer.

4. Cleaning

Setelah semua data dari responden selesai dimasukkan, data kemudian diteliti kembali untuk melihat kemungkinan kesalahan atau ketidaklengkapan kode.

Kesalahan tersebut kemudian dibetulkan.

5. Saving

Data disimpan untuk dianalisis.

6. Analisis Data

Data yang didapatkan diolah dan dianalisis dengan menggunakan software statistic SPSS versi 26 yang kemudian akan disajikan dalam bentuk tabel hasil.

3.6.1 DEFINISI OPERASIONAL

No Variabel Definisi Operasional Cara dan alat ukur

Hasil ukur Skala ukur

1 Jenis Kelamin Karakter seksual responden

Kuesioner berisi pertanyaan yang harus diisi sesuai

keadaan responden

1. Laki-laki 2. Perempuan

Nominal

2 Usia Rentang kehidupan

yang diukur dengan tahun

Kuesioner berisi pertanyaan yang harus diisi sesuai

keadaan responden

Lama hidup responden

Nominal

3 Psikis orangtua Hasil coping orangtua terhadap suatu kejadian yang membuat trauma, dalam hal ini berkaitan dengan peristiwa clubfoot pada anaknya

Kuesioner the Impact of Events

Scale-Revised (IES-R)

A. 1-11 : tidak ada gejala dari post traumatic stress B. 12-32 : adanya beberapa gejala dari post traumatic stress c. ≥33 : adanya gangguan dari post traumatic stress

Ordinal

4 Psikososial ekonomi

Mengetahui karateristik

psikososial ekonomi yang bersangkutan dengan responden

Kuesioner berisi pertanyaan yang harus diisi sesuai

keadaan responden

Baik = 76-100%

Sedang = 56-75%

Kurang= <56%

(Arikunto,2010)

Nominal

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian telah dilakukan dari bulan Juli sehingga bulan Nopember 2021, sedangkan pengambilan data dilakukan dari tanggal 17 September hingga 20 Oktober 2021. Kuesioner disebarkan dalam bentuk Google Form secara online yang berisikan 10 daftar pertanyaan mengenai karakteristik status psikososial ekonomi orang tua pasien penderita clubfoot di Medan dan 22 daftar pertanyaan mengenai psikis orang tua The Impact of Events Scale-Revised (IES-R). Responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah orang tua pasien penderita clubfot di Medan sebanyak 45 orang yang telah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi dengan menggunakan teknik total sampling.

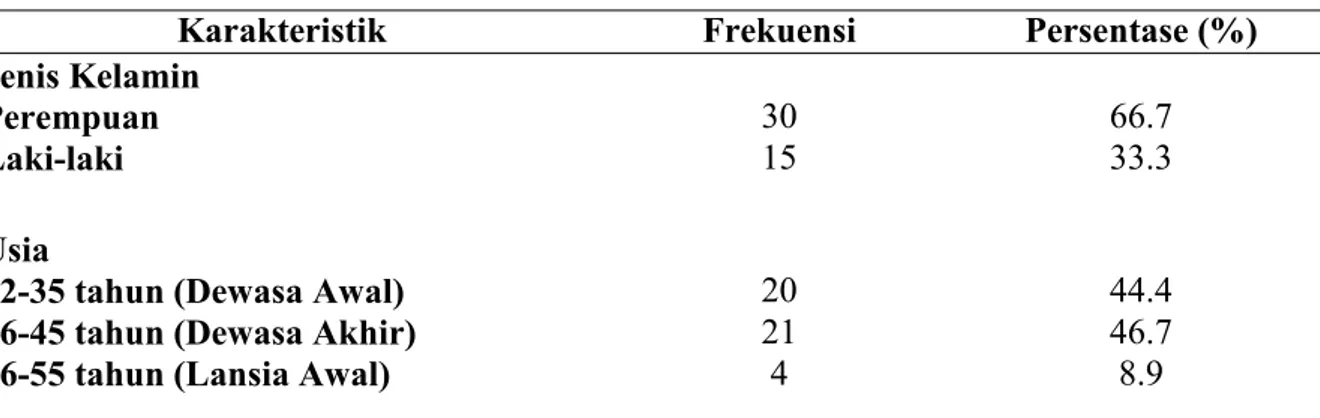

4.1 DESKRIPSI KARAKTERISTIK RESPONDEN

Penilaian Karakteristik responden meliputi jenis kelamin dan usia. Karakteristik tersebut diperoleh melalui pengisian kuesioner orang tua berdasarkan lembar responden. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 4.1. Distribusi Karakteristik Demografi Responden

Hasil Tabel 4.1 menyatakan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini adalah perempuan yaitu sebanyak 30 responden (66.7%). Manakala laki-laki pula 15 Karakteristik Frekuensi Persentase (%) Jenis Kelamin

Perempuan

Laki-laki 30

15 66.7

33.3 Usia22-35 tahun (Dewasa Awal)

36-45 tahun (Dewasa Akhir) 46-55 tahun (Lansia Awal)

2021 4

44.446.7 8.9

responden (33.3%). Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil observasi saat mengirimkan keusioner, perempuan memiliki lebih banyak waktu luang untuk mengisi kuesioner karena pada umumnya adalah ibu rumah tangga sedangkan pada umumnya laki-laki bekerja. Sebagian besar usia dalam penelitian ini adalah dewasa akhir yaitu berusia 36-45 tahun seramai 21 responden (46.7%) diikuti dengan usia dewasa awal 22-35 tahun yaitu sebanyak 20 responden (44.4%) dan lansia awal 46-55 tahun berjumlah 4 orang responden.

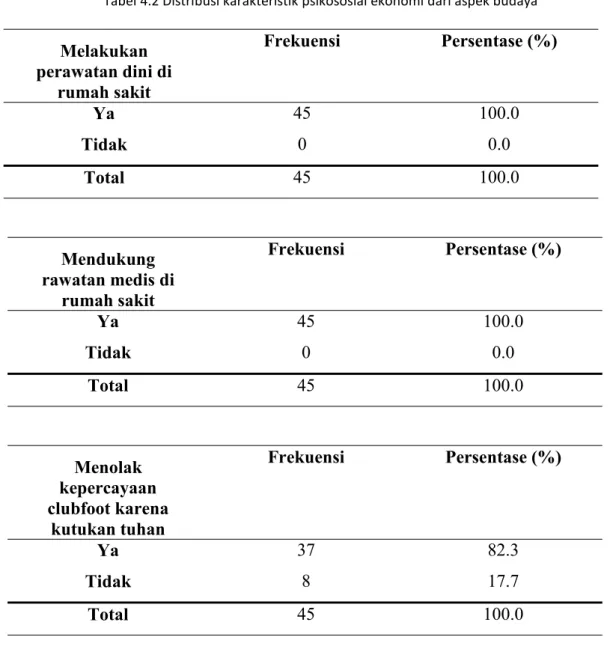

Adapun distribusi frekuensi orang tua pasien penderita clubfoot di Medan mengenai karakteristik budaya yang dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Distribusi karakteristik psikososial ekonomi dari aspek budaya

Melakukan perawatan dini di

rumah sakit

Frekuensi Persentase (%)

Ya 45 100.0

Tidak 0 0.0

Total 45 100.0

Mendukung rawatan medis di

rumah sakit

Frekuensi Persentase (%)

Ya 45 100.0

Tidak 0 0.0

Total 45 100.0

Menolak kepercayaan clubfoot karena

kutukan tuhan

Frekuensi Persentase (%)

Ya 37 82.3

Tidak 8 17.7

Total 45 100.0

Sampel penelitian dikategorikan sebagai orang tua yang mempunyai aspek budaya yang baik dan orang tua yang tidak mempunyai aspek budaya yang baik tentang clubfoot. Berdasarkan Tabel 4.2 diketahui bahwa mayoritas orangtua pasien penderita clubfoot di Medan mempunyai aspek budaya yang cukup baik mengenai perawatan dan juga kepercayaan terhadap clubfoot. Mayoritas orang tua pasien mempunyai kesadaran untuk melakukan perawatan dini di rumah sakit yaitu seramai 45 orang (100%). Kesemua 45 responden (100%) juga mendukung untuk melakukan rawatan clubfoot secara medis di rumah sakit. Sebagian besar menolak kepercayaan dimana clubfoot terjadi adalah karena kutukan dari tuhan yaitu seramai 37 responden (82.3%).

Hasil daripada penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Kazibwe H, Struthers P.2009) yang mana orang tua tidak membawa anak mereka untuk pengobatan karena Clubfoot itu adalah kutukan dari Tuhan atau karena perilaku ibu. Hasil dari Tabel 4.2 dapat disimpulkan bahwa mayoritas orang tua pasien penderita clubfoot di Medan mempunyai psikososial budaya yang sama dan karakteristik psikososial budaya yang baik.

Adapun distribusi frekuensi dukungan sosial orang tua pasien penderita clubfoot di Medan yang dapat dilihat pada Tabel 4.3.

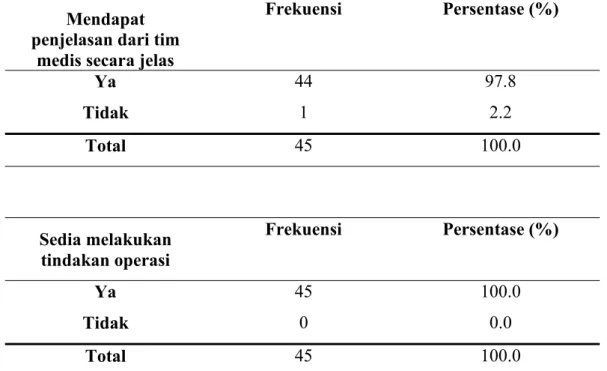

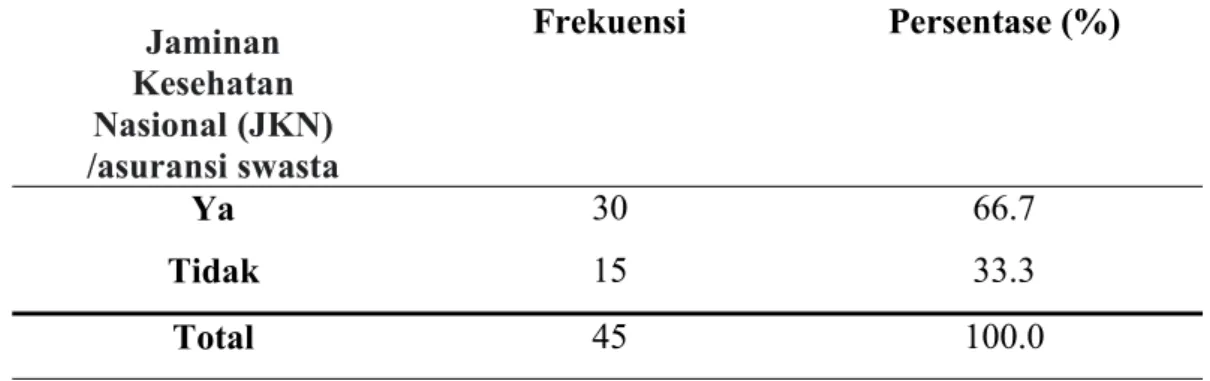

Tabel 4.3 Distribusi karakteristik psikososial ekonomi dari aspek dukungan sosial

Sampel penelitian dikategorikan sebagai orangtua yang mendapatkan dukungan sosial dari tim medis secara baik dan orangtua yang tidak mendapatkan dukungan sosial dari tim medis secara baik. Berdasarkan Tabel 4.3 diketahui bahwa sebagian besar orang tua pasien penderita clubfoot di Medan yang mendapatkan informasi atau penjelasan yang cukup jelas dari tim medis terhadap penyakit, pengobatan serta prognosis terhadap clubfoot yang diderita anakyaitu sebanyak 44 jawaban (97.8%). Kesemua 45 orang tua pasien (100%) juga bersedia untuk melakukan tindakan operasi terhadap anak mereka apabila dokter menyarankan. Hal ini sejalan dengan penelitian (Perricone G et.,al 2012) dimana tim medis diharapkan berempati dalam menjelaskan penyakit, pengobatan serta prognosis secara jelas dan sabar kepada orangtua agar tujuan pengobatan tercapai dan kualitas hidup anak dapat ditingkatkan. Hasil yang dapat disimpulkan dari Tabel 4.3 bahwa mayoritas orang tua pasien penderita clubfoot di Medan mempunyai psikososial dukungan sosial yang baik dan karakteristik psikososial dukungan sosial yang baik.

Mendapat penjelasan dari tim

medis secara jelas

Frekuensi Persentase (%)

Ya 44 97.8

Tidak 1 2.2

Total 45 100.0

Sedia melakukan tindakan operasi

Frekuensi Persentase (%)

Ya 45 100.0

Tidak 0 0.0

Total 45 100.0

Adapun distribusi frekuensi pendapatan orang tua pasien penderita clubfoot di Medan yang dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Distribusi karakteristik psikososial ekonomi dari aspek pendapatan

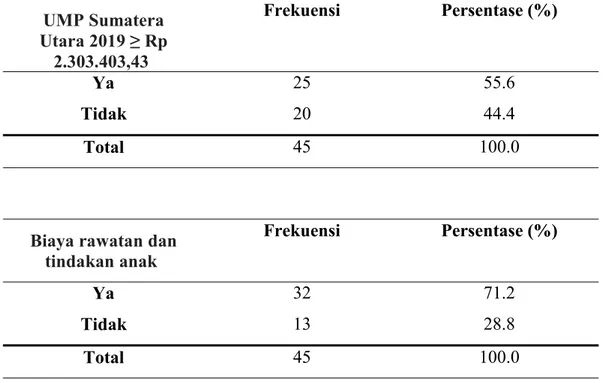

Sampel penelitian dikategorikan sebagai orangtua yang mempunyai pendapatan bulanan baik dan orangtua yang tidak mempunyai pendapatan bulanan yang baik.

Berdasarkan Tabel 4.4 diketahui bahwa 25 responden (55.6%) mempunyai pendapatan lebih daripada UMP yang ditetapkan Sumatera Utara. Frekuensi tersebut menunjukan mayoritas daripada mereka hidup dalam keadaan senang atau tidak miskin. Mayoritas orangtua pasien penderita clubfoot di Medan yaitu sebanyak 32 orangtua (71.2%) juga mempunyai pendapatan yang mencukupi untuk menampung biaya rawatan dan tindakan susulan.Hasil yang dapat disimpulkan dari Tabel 4.4 ini adalah mayoritas orangtua pasien penderita clubfoot di Medan mempunyai pendapatan yang baik karena kebanyakkan dari mereka mempunyai UMP yang lebih banyak dari yang ditetapkan serta mampu menampung biaya rawatan terhadap anak mereka.

UMP Sumatera Utara 2019 ≥ Rp

2.303.403,43

Frekuensi Persentase (%)

Ya 25 55.6

Tidak 20 44.4

Total 45 100.0

Biaya rawatan dan tindakan anak

Frekuensi Persentase (%)

Ya 32 71.2

Tidak 13 28.8

Total 45 100.0

Adapun distribusi frekuensi pekerjaan orang tua pasien penderita clubfoot di Medan yang dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Distribusi karakteristik psikososial ekonomi dari aspek pekerjaan

Bekerja Frekuensi Persentase (%)

Ya 24 53.3

Tidak 21 46.7

Total 45 100.0

Pekerjaan Frekuensi Persentase (%)

Ibu rumah

tangga 21 46.7

Wiraswasta 3 6.7

Supir 1 2.2

Tukang becak 1 2.2

Staf 1 2.2

Guru 3 6.7

dosen 1 2.2

Akuntan 1 2.2

Administrasi 3 6.7

Pegawai Negeri

Sipil 5 11.1

Medis PTPN 4 1 2.2

Karyawan swasta 1 2.2

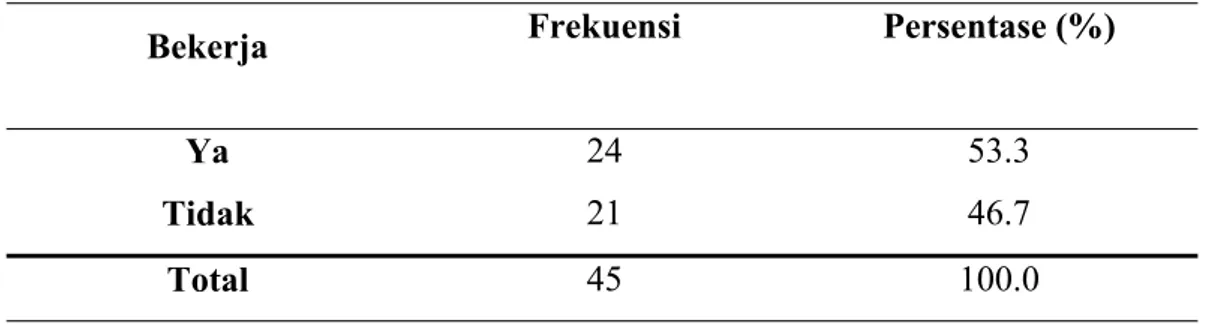

Sampel penelitian dikategorikan sebagai orangtua yang bekerja atau tidak bekerja.

Jika responden bekerja ingin mengetahui apakah pekerjaan yang dilakukan saat ini.

Berdasarkan Tabel 4.5 orang tua pasien yang masih bekerja adalah 24 orang (53.3%) dan orangtua yang tidak bekerja adalah 21 orang (46.7%). Hasil yang didapatkan mayoritas dari pekerjaan yang dilakukan saat ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu 5 responden (11.1%). Jumlah yang tidak bekerja tinggi namun tidak mencapai tahap mayoritas adalah karena kebanyakkan responden yang mengisi kuesioner adalah para ibu rumah tangga. Didapati bahwa berdasarkan hasil observasi saat menghantar kuesioner, perempuan memiliki lebih banyak waktu luang karena pada umumnya adalah ibu rumah tangga sedangkan pada umumnya laki-laki bekerja. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden mempunyai pekerjaan yang tetap dan baik untuk menampung kos sara hidup keluarga mereka.

Engineer 1 2.2

Asistan manajer 1 2.2

Pegawai swasta 1 2.2

Total 45 100.0

Adapun distribusi frekuensi pendidikan orang tua pasien penderita clubfoot di Medan yang dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Distribusi karakteristik psikososial ekonomi dari aspek pendidikan

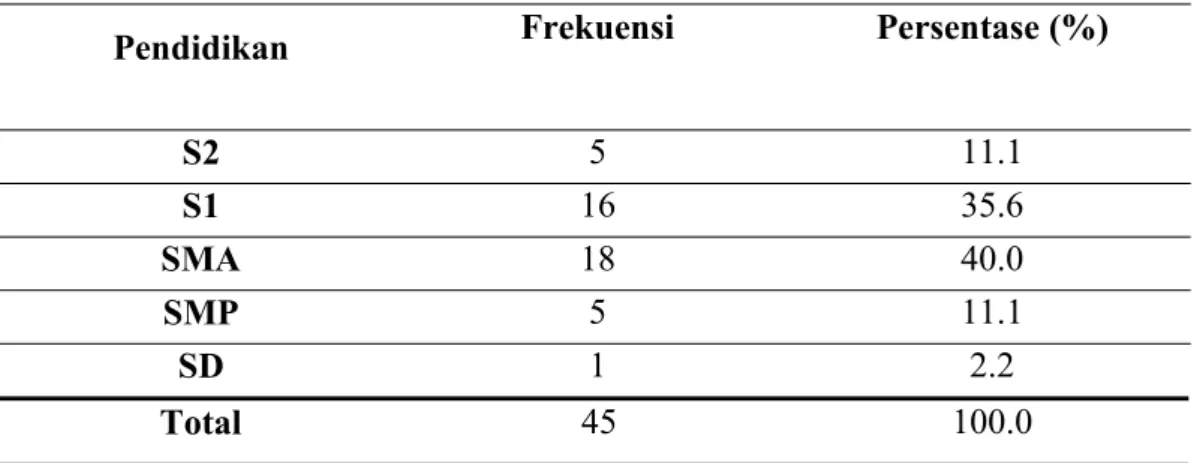

Tingkat pendidikan dibagi menjadi tiga, yakni rendah, menengah dan tinggi. Kategori tingkat pendidikan rendah yaitu tidak sekolah atau pendidikan terakhir sekolah dasar (SD) atau sekolah menengah pertama (SMP), tingkat pendidikan menengah dengan pendidikan terakhir sekolah menengah atas (SMA) atau kejuruan (SMK), dan tingkat pendidikan tinggi dengan pendidikan terakhir akademi atau universitas (S1,S2,S3).

Hasil daripada pengisian kuesioner,tingkat pendidikan orangtua pasien penderita clubfoot di Medan sebagian besar adalah pendidikan tinggi (S1,S2),sebanyak 21 orang (46.7%) diikuti dengan pendidikan menengah atas (SMA) sebanyak 18 orang (40.0%) dan pendidikan rendah yaitu sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) sebanyak 6 orang (13.3%). Hasil yang dapat disimpulkan dari Tabel 4.6 ini adalah mayoritas orangtua pasien penderita clubfoot di Medan mempunyai psikososial tingkat pendidikan yang baik karena kebanyakkan dari mereka menamatkan perkuliahan sehingga peringkat Universitas.

Pendidikan Frekuensi Persentase (%)

S2 5 11.1

S1 16 35.6

SMA 18 40.0

SMP 5 11.1

SD 1 2.2

Total 45 100.0

Adapun distribusi frekuensi tempat tinggal orang tua pasien penderita clubfoot di Medan yang dapat dilihat pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7 Distribusi karakteristik psikososial ekonomi dari aspek tempat tinggal

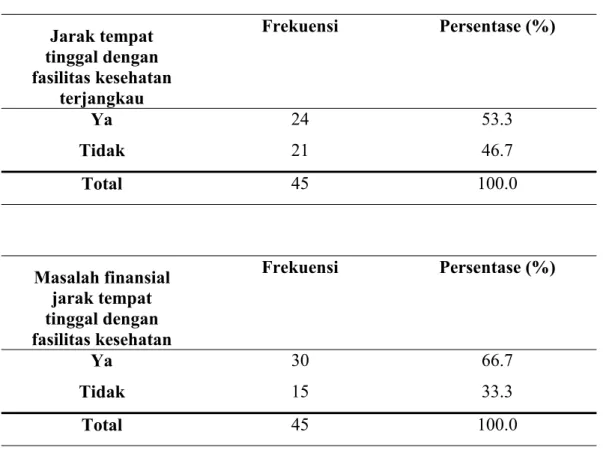

Sampel penelitian dikategorikan sebagai orangtua yang mempunyai tempat tinggal yang baik dan orangtua yang tidak mempunyai tempat tinggal yang baik dari segi jarak dan juga finansial. Berdasarkan Tabel 4.7 sebanyak 24 orang tua pasien penderita clubfoot di Medan (53.3%) mempunyai tempat tinggal yang terjangkau dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan untuk mendapatkan rawatan terhadap anak mereka. Hal ini megakibatkan mayoritas 30 orang tua (66.7%) mengalami masalah finansial dikarenakan jarak antara tempat tinggal dan fasilitas kesehatan terjangkau.

Hal ini sejalan dengan penelitian Ramirez (2011), dimana jarak antara rumah dan rumah sakit yang jauh menimbulkan masalah finansial seperti biaya transportasi, akomodasi, makan dan biaya telepon. . Hasil yang dapat disimpulkan dari Tabel 4.7 ini adalah mayoritas orangtua pasien penderita clubfoot di Medan mempunyai psikososial ekonomi tempat tinggal yang kurang baik karena kebanyakkan dari mereka mengalami masalah finansial akibat jarak tempat tinggal dan rumah sakit terjangkau.

Jarak tempat tinggal dengan fasilitas kesehatan

terjangkau

Frekuensi Persentase (%)

Ya 24 53.3

Tidak 21 46.7

Total 45 100.0

Masalah finansial jarak tempat tinggal dengan fasilitas kesehatan

Frekuensi Persentase (%)

Ya 30 66.7

Tidak 15 33.3

Total 45 100.0