Gerakan Penyelamatan Danau (GERMADAN)

Danau Kerinci

2014

© Kementerian Lingkungan Hidup, 2014

Bagian atau seluruh isi buku ini dapat dikutip dengan menyebutkan sumbernya disertai ucapan terimakasih kepada Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.

Cara mengutip :

Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. 2014. Gerakan Penyelamatan Danau (GERMADAN) Kerinci.

Pengarah : Arief Yuwono

Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim, KLH Penanggung Jawab :

Hermono Sigit

Asisten Deputi Pengendalian Kerusakan Ekosistem Perairan Darat, KLH Tim Penyusun :

Aswandi Idris, Asropi, Harmin Manurung, Titi Novitha Harahap, Inge Retnowati, Siti Rachmiati Nasution, Wahyu Cahyadi Rustadi.

Didukung oleh :

Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bappeda Provinsi Jambi, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, Bappeda Kabupaten Kerinci, Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kerinci, serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Jambi dan Kabupaten Kerinci.

Diterbitkan oleh :

Kementerian Lingkungan Hidup.

Cetakan I : Tahun 2013 Cetakan II : Tahun 2014

DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN PERUBAHAN IKLIM

Danau Kerinci merupakan salah satu dari 15 (lima belas) danau prioritas yang disepakati pada Kesepakatan Bali tentang Pengelolaan Danau Berkelanjutan saat penyelengaraan Konferensi Nasional Danau Indonesia I tahun 2009 di Denpasar Bali. Kesepakatan Bali yang ditandatangani oleh 9 Menteri yakni Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Pertanian, Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Menteri Riset dan Teknologi telah melahirkan komitmen untuk mempertahankan, melestarikan dan memulihkan fungsi danau berdasarkan prinsip keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungannya.

Untuk mempercepat implementasi Kesepakatan Bali Tahun 2009, maka pada Konferensi Nasional Danau Indonesia II di Semarang, KLH telah meluncurkan Gerakan Penyelamatan Danau (Germadan) dan mengangkat Penyelamatan Danau Rawapening sebagai model.

Diharapkan Model Penyelamatan Danau Rawapening yang telah disusun dalam dokumen Germadan Rawapening dapat direplikasikan kepada 14 danau prioritas lainnya.

Sebagai wujud replikasi model penyelamatan Danau Rawapening, maka saat ini dokumen Germadan Danau Kerinci telah tersusun. Dokumen Germadan Kerinci ini lahir berdasarkan arahan dan kebijakan yang telah digariskan dalam Grand Design Penyelamatan Ekosistem Danau Indonesia serta hasil kajian, penelitian serta data dan informasi terbaru mengenai Danau Kerinci dari berbagai sumber terkait. Germadan Kerinci ini berisi Rencana Aksi Penyelamatan Danau Kerinci yang menjelaskan program super prioritas dan prioritas penyelamatan Danau Kerinci yang akan dilaksanakan secara bertahap oleh Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah serta oleh Dunia Usaha dan Masyarakat sesuai tugas fungsi dan kewenangannya.

Danau Kerinci yang terletak di Provinsi Jambi memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi diantaranya sebagai sumber energi, perikanan, pengendali banjir, irigasi pertanian, dan lain sebagainya. Danau Kerinci merupakan danau volcano-tectonik yang mendapatkan pasokan air dari sungai-sungai yang berasal dari Gunung Kerinci dan keluar melalui Sungai Batang Merangin. Danau Kerinci pada tahun 1995 mengalami penurunan kualitas air danau yaitu mengalami eutrofikasi berat dengan gejala dimana 80% permukaan danau telah tertutup oleh Eceng Gondok. Akbat dari kejadian tersebut, aktivitas pemanenan ikan oleh masyarakat hamper terhenti total sehingga pada tahun 1998 permukaan danau telah bersih kembali dengan adanya introduksi ikan pemakan Eceng Gondok (Grass Carp) sebagai penanganan alami untuk Eceng Gondok. Dalam rangka mewujudkan Danau Kerinci yang Elok, Sejuk, Sehat, Berdayaguna maksimal serta berkelanjutan, maka diharapkan dengan adanya buku Gerakan Penyelamatan Danau Kerinci ini dapat menjadi sumber acuan penyelamatan danau serta mempermudah penyelenggaraan program aksi penyelatan ekosistem Danau Kerinci

Akhir kata saya mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada Tim Penyusun khususnya dan para narasumber baik yang berasal dari pemerintah pusat, daerah, dunia usaha maupun masyarakat pada umumnya, sehingga dokumen Gerakan Penyelamatan Danau Kerinci ini dapat tersusun. Diharapkan dokumen Germadan ini dapat menjadi bahan arahan dan acuan bersama bagi para pihak untuk secara sinergis dan terpadu merencanakan, melaksanakan dan melakukan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan penyelamatan Danau Kerinci.

Jakarta, Juli 2013

Deputi Bidang Pengendalian

Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim

Ir. Arief Yuwono, MA

TIM PENYUSUN ... i

ABSTRAK ... ii

SAMBUTAN DEPUTI PENGENDALIAN KERUSAKAN DAN PERUBAHAN IKLIM KLH ... iii

KATA PENGANTAR GUBERNUR PROVINSI JAMBI ... vi

DAFTAR ISI ... viii

DAFTAR GAMBAR ... ix

DAFTAR TABEL ... x BAB I PENDAHULUAN ...

1.1 Latar Belakang ...

1.2 Dasar Hukum ...

1.3 Strategi Penyelamatan Ekosistem Danau Kerinci ...

1.4 Tujuan Penyusunan Progran Penyelamatan Danau Kerinci ...

BAB II PERMASALAHAN, KONDISI YANG DIHARAPKAN, RUANG

LINGKUP DAN PENDEKATAN ...

2.1 Permasalahan ...

2.2 Kondisi Yang Diharapkan ...

2.3 Ruang Lingkup dan Pendekatan ...

BAB III GAMBARAN UMUM DANAU KERINCI ...

3.1 Kondisi Geografis ...

3.2 Batas Administrasi ...

3.3. Topografi ...

3.4 Geologi dan Potensi Tambang ...

3.5 Tutupan Lahan ...

3.6 Sumber Daya Air dan Hidrologi ...

3.7 Keanekaragaman Hayati ...

3.8 Kependudukan ...

3.9 Perekonomian

BAB IV PROGRAM AKSI PENYELAMATAN DANAU KERINCI ...

4.1 Faktor-faktor Internal (Kekuatan dan Kelemahan) dan Faktor-faktor Eksternal (Peluang dan Ancaman) ...

4.2 Analisis SWOT ...

4.3 Program Pokok (Super Prioritas) dan Program Penunjang (Prioritas) ..

BAB V PENUTUP ...

DAFTAR PUSTAKA ...

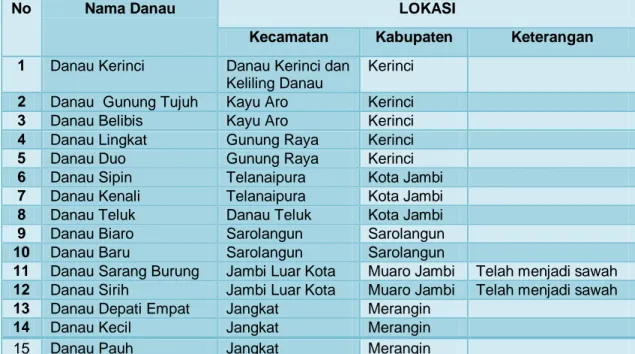

Tabel 1.1 Daftar Potensi Danau di Provinsi Jambi …...……....……….

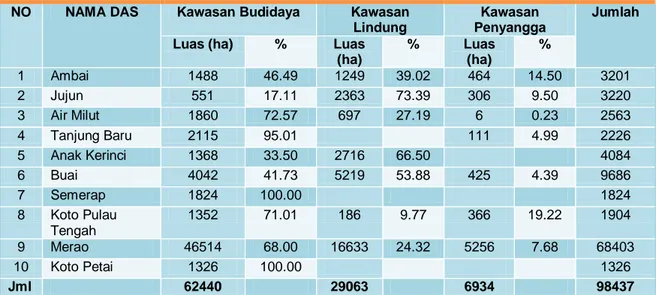

Tabel 2.1. Zonasi wilayah DTA Danau Kerinci ……….…….…..

Tabel 3.1. Luas Wilayah Kabupaten Kerinci dan Pembagian Daerah Administrasi (Kecamatan) ………...………...……….

Tabel 3.2. Bentuk lahan pada DTA Danau Kerinci ………….………….…….…...

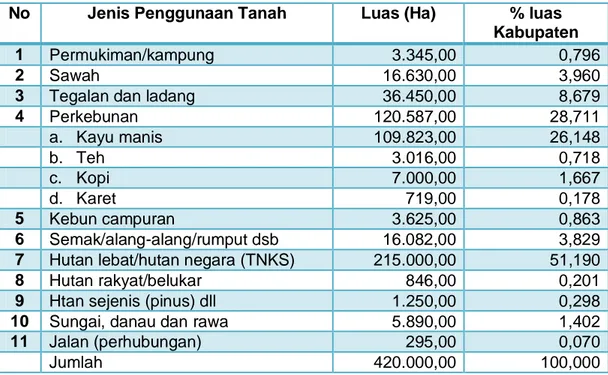

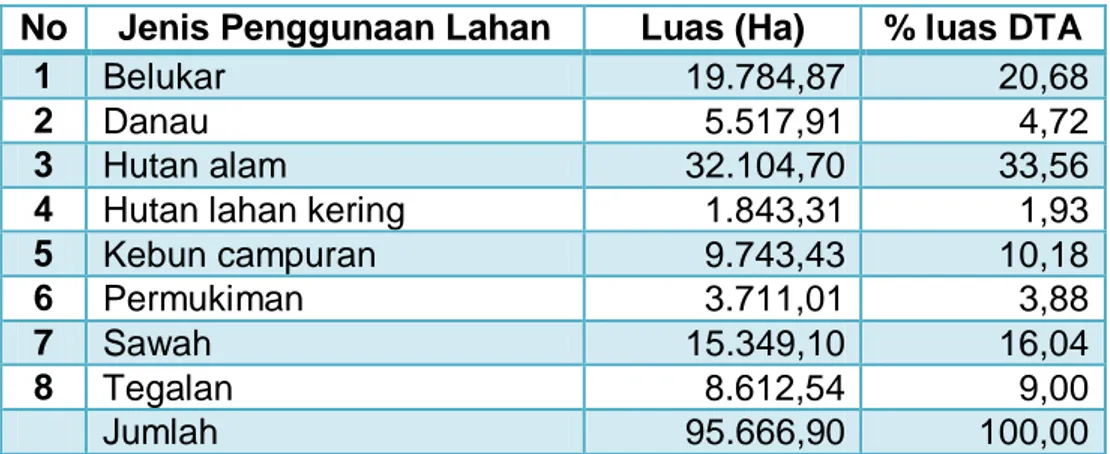

Tabel 3.3. Penggunaan Lahan Kabupaten Kerinci Tahun 2006

...………

Tabel 3.4. Rencana Alokasi Pemanfaatan Ruang Budidaya

...

Tabel 3.5 Penggunaan Lahan di Daerah Tangkapan Air Danau

Kerinci...

Tabel 3.6. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kerinci .………...……….…...

Tabel 3.7. Jumlah dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten

Kerinci ……….………...……….

Tabel 3.8. Proyeksi Jumlah Penduduk Kecamatan Danau Kerinci dan Kecamatan Keliling Danau ………...………...

Tabel 3.9. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kerinci Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Harga Berlaku ………..………

Tabel 4.1. Matrik Analisis SWOT Untuk Kawasan Danau Kerinci ……….…….

Tabel 4.3. Rencana Program Aksi Penyelamatan Danau Kerinci Berdasarkan Skala Prioritas (2014-2018) ………...

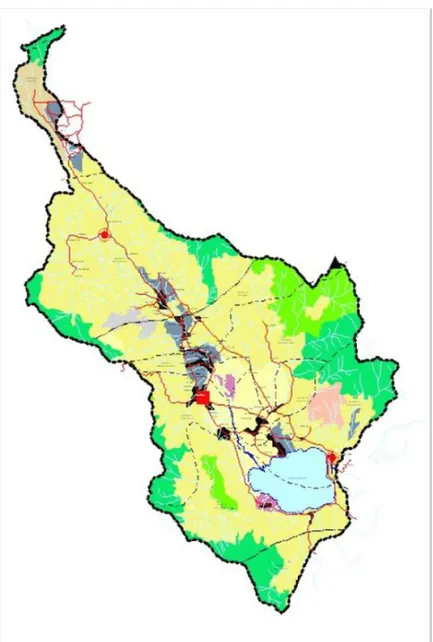

Gambar 1.1 Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau Kerinci ……..……….…...………..

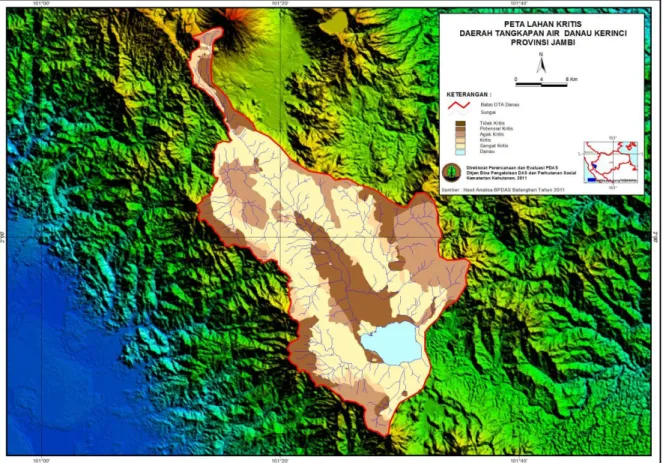

Gambar 2.1. Peta lahan kritis di sekitar Danau Kerinci ……..………...………….

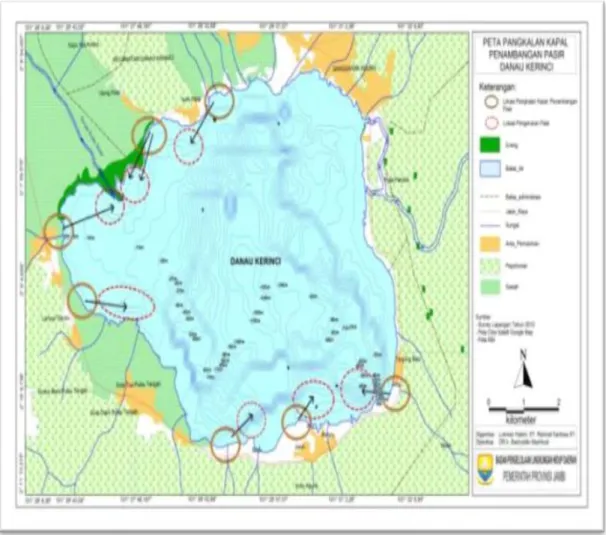

Gambar 2.2. Peta Penambangan Galian C di Danau Kerinci ...

Gambar 2.3. Aktivitas penambangan bahan galian Golongan C oleh masyarakat di Danau Kerinci ...

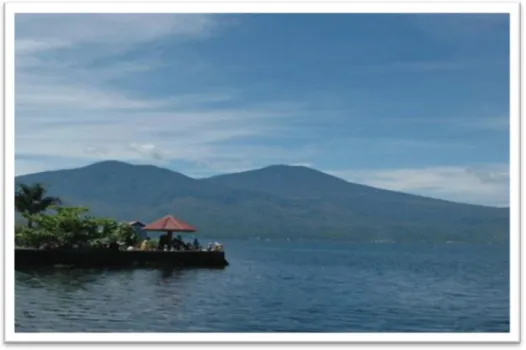

Gambar 3.1. Pemandangan Danau Kerinci ...

Gambar 3.2. Peta Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau Kerinci …...

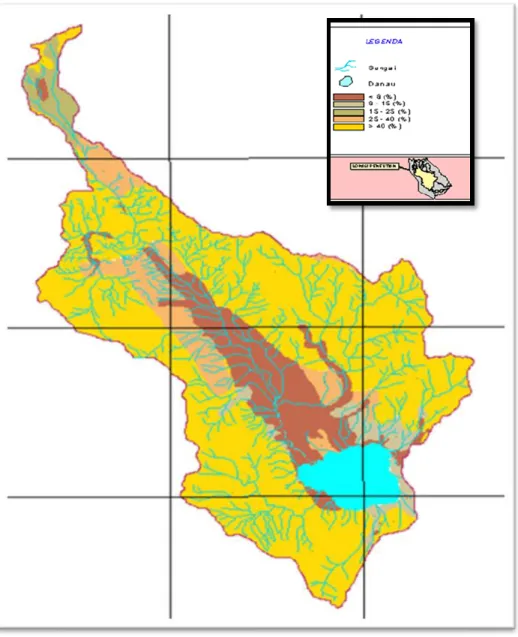

Gambar 3.3. Topografi/kelas lereng DTA Danau Kerinci ...

Gambar 3.4. Tutupan Lahan Kabupaten Kerinci...

Gambar 3.5. Tutupan Lahan Daerah Tangkapan Air Danau Kerinci …...

Gambar 3.6. Penggunaan Lahan DTA Danau Kerinci ...

Gambar. 2.7. Peta Daerah Aliran Sungai Yang Menjadi Daerah Tangkapan Air Danau Kerinci ...

Gambar 3.8. Sketsa penggunaan air Danau Kerinci (Sumber: BWS Sumatera VI, 2007) ...

Gambar 3.9. Daerah Aliran Sungai Batanghari ……….

Gambar 3.10. Air Danau Kerinci yang biru ………..

Gambar 3.11. Hasil Pemanenan Ikan di Danau Kerinci……….

Gambar 3.12. Ikan dari Danau Kerinci ……….

Gambar 3.13. Jenis ikan yang hidup di Danau Kerinci ………..

Gambar 3.14. Lokasi Permukiman Sekitar Danau Kerinci ………

Gambar 3.15. Persawahan di Sekitar Danau Kerinci ……….

Gambar 3.16. Pemanfaatan Badan Air Danau Kerinci untuk Perikanan ………

Pendahuluan

Gerakan Penyelamatan Danau (Germadan) Kerinci I - 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di Provinsi Jambi terdapat beberapa danau (Tabel 1.1) yang merupakan salah satu sumber air tawar yang berfungsi tidak hanya sebagai penyedia air bersih, namun juga sebagai sumber air untuk energi, pertanian, perikanan, serta sebagai pengendali banjir, asimilasi nutrisi tanaman, penampung sedimen serta sumber pengisian ulang air tanah.

Danau Kerinci terbentuk dari proses patahan tektonik di jalur Bukit Barisan yang merupakan salah satu kawasan yang memiliki potensi besar, namun kelestariannya sedang terancam oleh proses sedimentasi dan eutrofikasi yang berasal dari wilayah Daerah Tangkpan Air (DTA). DTA danau memiliki jenis tanah yang sangat subur dan peka terhadap erosi, sehingga sangat mudah tergerus oleh curah hujan dan kemudian dibawa aliran sungai masuk ke danau. Kemiringan aliran (water sloping) yang tinggi serta pengolahan lahan yang sangat intensif namun belum menerapkan sistem pertanian konservatif, telah memicu tingginya laju sedimentasi yang masuk ke dalam danau. Hal ini juga dipengaruhi oleh keberadaan 10 sungai yang menjadi inlet suplai air Danau Kerinci.

Potensi sumberdaya air Danau Kerinci tergolong besar dan masih alami, dengan aliran permukaan yang semuanya berasal dari kawasan konservasi Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang memiliki curah hujan sangat tinggi dan komposisi hutan yang masih lebat. Potensi pasokan air Danau Kerinci yang cukup terjamin keberadaannya sepanjang musim ini terkait dengan keberadaan TNKS yang merupakan kawasan konservasi dengan luas hampir 1,5 juta Ha. Mengingat keterkaitan erat antara ketersediaan air danau dengan kondisi hutan dan lahan di hulu, maka upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Kerinci serta kabupaten/kota lain disekitarnya harus dilakukan secara terintegrasi terhadap potensi hutan, lahan dan air.

Ekosistem Danau Kerinci memiliki potensi sumberdaya alam yang sangat beragam, meliputi sumber energi (PLTA), pariwisata, pertanian, perikanan (minapolitan), sumber air baku air minum, serta pertambangan (bahan galian Golongan C). Besar dan beragamnya potensi ekosistem Danau Kerinci memiliki dampak positif terhadap perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat; namun, apabila pemanfaatan ekosistem danau dilakukan dengan tidak efisien, justru akan menyebabkan dampak negatif secara langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungan. Dampak negatif langsung yang dapat terjadi antara lain berupa penurunan kualitas air dan umur pakai danau (lake usage). Dampak negatif tidak langsung antara lain terganggunya

Pendahuluan

Gerakan Penyelamatan Danau (Germadan) Kerinci I - 2

pemanfaatan debit aliran air danau bagi PLTA Merangin (Kapasitas 2 x 175 MWt) yang saat ini sedang dibangun.

Tabel 1.1. Daftar Danau di Provinsi Jambi

No Nama Danau LOKASI

Kecamatan Kabupaten Keterangan 1 Danau Kerinci Danau Kerinci dan

Keliling Danau

Kerinci 2 Danau Gunung Tujuh Kayu Aro Kerinci 3 Danau Belibis Kayu Aro Kerinci 4 Danau Lingkat Gunung Raya Kerinci

5 Danau Duo Gunung Raya Kerinci

6 Danau Sipin Telanaipura Kota Jambi 7 Danau Kenali Telanaipura Kota Jambi 8 Danau Teluk Danau Teluk Kota Jambi 9 Danau Biaro Sarolangun Sarolangun 10 Danau Baru Sarolangun Sarolangun

11 Danau Sarang Burung Jambi Luar Kota Muaro Jambi Telah menjadi sawah 12 Danau Sirih Jambi Luar Kota Muaro Jambi Telah menjadi sawah 13 Danau Depati Empat Jangkat Merangin

14 Danau Kecil Jangkat Merangin

15 Danau Pauh Jangkat Merangin

Sumber: Survei, inventarisasi, identifikasi dan reconnaisance danau-danau di wilayah Sungai Batanghari, Provinsi Jambi, Tahun 2007. BWS-VI Sumatera.

Kerusakan ekosistem Danau Kerinci kurang dipahami oleh pihak-pihak terkait, antara lain karena ketidakpahaman mereka akan batas-batas sistem hidrologi dan tata air danau yang sangat komplek, dengan intensitas dan durasi curah hujan yang sangat tinggi. Akibat ketidakpahaman tersebut, pembangunan yang dilakukan di daerah hulu (DTA) sering kali menyebabkan kerusakan di hilir (di Danau Kerinci). Kondisi ini mencerminkan tidak terintegrasinya kebijakan sistem pengelolaan sumber daya air dari hulu hingga ke hilir.

Peningkatan jumlah sedimen yang dibawa oleh aliran air dari sungai-sungai ke Danau Kerinci merupakan permasalahan besar dan penting. Selain itu, telah banyak hasil studi yang menjelaskan bahwa banjir besar yang selalu terjadi setiap tahun di Kerinci telah mengangkut sedimen dalam jumlah besar yang selalu berakhir di danau Kerinci.

Agar Danau Kerinci tidak menjadi “sediment trap” atau bahkan menjadi danau mati, harus dilakukan pengelolaan daerah tangkapan air (DTA) secara terintegrasi.

Penurunan kualitas lingkungan di kawasan Danau Kerinci perlu segera ditangani agar tidak berpengaruh lebih jauh terhadap kualitas ekosistem danau maupun keberlangsungan kegiatan ekonomi masyarakat. Untuk itu, tindakan penyelamatan yang dilakukan perlu melibatkan pemerintah, masyarakat dan pihak swasta, serta dalam lingkup keruangan (spasial) yang terpadu, terintegrasi dalam satu kesatuan ekosistem.

Pendahuluan

Gerakan Penyelamatan Danau (Germadan) Kerinci I - 3

1.2. Dasar Hukum A. Undang - Undang

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi PBB Mengenai Keanekaragaman Hayati;

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;

Gambar 1.1 Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau Kerinci

Pendahuluan

Gerakan Penyelamatan Danau (Germadan) Kerinci I - 4

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

B. Peraturan Pemerintah

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2013 tentang Rawa.

C. Keputusan Presiden

1. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

2. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Bidang Pertanahan.

3. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Pendahuluan

Gerakan Penyelamatan Danau (Germadan) Kerinci I - 5

D. Peraturan Menteri

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 39/PRTI1990 tentang Pembagian Wilayah Sungai.

2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/1990 tentang Pengendalian Mutu Air pada Sumber-Sumber Air.

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 48/PRT/1990 tentang Pengelolaan Atas Air dan Sumber Air Pada Wilayah Sungai.

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 49/PRT/1990 tentang Tata Cara dan Persyaratan Ijin Penggunaan dan atau Sumber Sumber Air.

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/1990 tentang Syarat-Syarat Pengawasan Kualitas Air.

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sepadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Peguasaan Sungai dan Bekas Sungai

7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2009 tentang Daya Tampung Beban Pencemaran Air Danau Dan/Atau Waduk.

8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi.

9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman.

10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 88/HK.501/MKP /2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata.

11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Transportasi Wisata.

12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata.

13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi.

14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata.

15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta.

Pendahuluan

Gerakan Penyelamatan Danau (Germadan) Kerinci I - 6

E. Keputusan Menteri

1. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 458/KPTS/1986 tentang Ketentuan Pengamanan Sungai dalam Hubungan dengan Penambangan Bahan Galian Golongan C.

2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 687/KPTS-11/1989 tentang Pengusahaan Hutan Wisata, Taman Nasional, Taman Hutan Rakyat dan Taman Wisata Laut.

3. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 779/KPTS/1990 tentang Pengendalian Banjir dan Pengaturan Sungai.

4. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 167/KPTS-11/1994 tentang Sarana dan Prasarana Pengusahaan Pariwisata di Kawasan Pelestarian Alam.

5. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/KPTS-11/1996 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Pariwisata Alam.

6. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 348IKPTS-11/1997 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 446/KPTS-ll/1996 tentang Tata Cara Permohonan, Pemberian dan Pencabutan Ijin Pengusahaan Pariwisata Alam.

7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002 tentang Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum.

8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 42 Tahun 2003 tentang Pedoman mengenai Syarat dan Tata Cara Perijinan serta Pedoman Pembuangan Limbah ke Air.

F. Peraturan Daerah Provinsi Jambi

1. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Jambi.

2. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan DAS Provinsi Jambi.

3. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jambi Tahun 2013 – 2033.

G. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 24 Tahun 2012, tentang RTRW Kabupaten Kerinci Tahun 2012-2032.

H. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh

1. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2031.

Pendahuluan

Gerakan Penyelamatan Danau (Germadan) Kerinci I - 1

M i s i

1. Mewujudkan upaya-upaya penyelamatan ekosistem danau (menghentikan laju kerusakan dan pemulihan fungsi danau), dan nilai manfaat yang berkelanjutan dari potensi sumbardaya yang dimiliki sesuai daya dukung dan daya tampungnya.

2. Mewujudkan semangat dan dinamika kerjasama akademik antar pihak-pihak untuk melindungi, mengendalikan dan memanfaatkan ekosistem danau untuk kesejahteraan bersama.

3. Mewujudkan kesadaran, peningkatan kapasitas dan peran serta masyarakat lokal sekitar danau dalam melakukan pengawalan, perlindungan dan pengelolaan ekosistem danau.

4. Mewujudkan suasana aman, damai, harmonis, bermoral dan berbudaya agama, yang dijunjung secara bersama untuk mendorong kemajuan kunjungan wisata danau Kerinci.

5. Mewujudkan Sistem Informasi Danau (SID) Danau Kerinci yang lengkap dan mudah diakses oleh semua pihak.

1.3. Strategi Penyelamatan Ekosistem Danau Kerinci

Visi pengelolaan Kawasan Danau Kerinci merupakan penjabaran dari visi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kerinci yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 24 Tahun 2012 dan visi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sungai Penuh yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 5 Tahun 2012. Berdasarkan Visi Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh tersebut maka Visi pengelolaan Danau Kerinci adalah sebagai berikut:

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditentukan misi Pengelolaan Kawasan Danau Kerinci sebagai berikut:

Terkait dengan misi tersebut, perlu dipastikan bahwa kebijakan, rencana dan/atau program yang dikembangkan di wilayah Provinsi Jambi maupun Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh telah memuat ketentuan yang diperlukan bagi penyelamatan ekosistem danau berdasarkan misi penyelamatan ekosistem danau, antara lain dengan mengintegrasikan upaya pengendalian kerusakan dan pencemaran danau ke dalam kebijakan, rencana dan/atau program (KRP). Untuk itu melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dilaksanakan terhadap KRP, antara lain terhadap RTRW dan RPJM Provinsi Jambi atau Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, perlu dipastikan bahwa KRP tersebut mengintergrasikan atau mengangkat

V i s i

"Menuju Fungsi Ekosistem Danau Kerinci Yang Elok, Sejuk, Sehat, Berdayaguna Maksimal dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat yang Taat Kepada Agama"

Pendahuluan

Gerakan Penyelamatan Danau (Germadan) Kerinci I - 1

kepentingan penyelamatan ekosistem danau, artinya, dipastikan bahwa pertimbangan lingkungan diintegrasikan dalam proses pengambilan keputusan pada tahap perumusan KRP.

Salah satu implementasi pengintegrasian kepentingan lingkungan hidup dalam KRP, adalah pengintegrasian upaya konservasi dan pemulihan kondisi sumberdaya alam dan lingkungan hidup bagi pembangunan berkelanjutan, dalam rencana pembangunan jangka panjang di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Selain itu, dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang RTRW Provinsi Jambi Tahun 2013-2033, telah termuat kebijakan dan strategi pengelolaan lingkungan hidup yang memperhatikan upaya konservasi hutan dan lahan, dengan mengingat dominannya daya rusak air di wilayah tersebut. Hal ini juga sejalan dengan prinsip yang termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (RPDAS), dimana pendekatan pengelolaan DAS dilakukan secara terpadu antar komponennya, yaitu hutan, lahan dan air. Berdasarkan pentingnya keterpaduan pengelolaan hutan, lahan dan air, wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh didorong untuk dapat menerapkan konsep kabupaten dan kota konservasi.

Sesuai arahan Grand Design Penyelamatan Ekosistem Danau Indonesia (KLH, 2012), perumusan program penyelamatan Danau Kerinci dilakukan dengan strategi umum Penataan, Pengendalian dan Pengembangan Ekosistem Danau; Pengaturan, Penertiban dan Pengawasan Ekosistem Danau; serta Penyediaan Sistem Informasi Ekosistem Danau. Ketiga strategi umum tersebut akan menjadi acuan untuk perumusan Program Super Prioritas (Pokok) dan Program Prioritas (Penunjang) dalam penyelamatan ekosistem Danau Kerinci, berdasarkan kondisi dan permasalahan danau. Program yang dirumuskan diharapkan mampu mengatasi permasalahan ekosistem Danau Kerinci dalam jangka waktu 5 tahun, sehingga fungsi danau dapat dipertahankan.

1.4. Tujuan Penyusunan Program Penyelamatan Danau Kerinci

Penyusunan program penyelamatan Danau Kerinci bertujuan untuk memberikan arahan dan menyediakan acuan bagi pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan aksi penyelamatan Danau Kerinci, guna mengembalikan dan meningkatkan fungsi ekologis, sosial maupun ekonomis danau, yang mencakup:

a. Tersedianya sumber air yang cukup sepanjang tahun sehingga fungsi dan peran Danau kerinci sebagai reservoir alami untuk berbagai kebutuhan seperti irigasi pertanian, perikanan, sumber air baku air minum, PLTA dan wisata dapat tetap terjaga;

b. Terjaganya kualitas air danau (in-situ) dari pencemaran limbah pertanian, domestik maupun dari kegiatan lainnya, dan dari gulma air, melalui proses pembangunan di badan air maupun di sempadan dan daerah tangkapan air (ex-situ) yang memenuhi kaidah konservasi;

Pendahuluan

Gerakan Penyelamatan Danau (Germadan) Kerinci I - 2

c. Terlaksananya kegiatan pembangunan di berbagai bidang, baik di badan air, sempadan danau maupun DTA, yang memenuhi kaidah konservasi, sehingga mendukung upaya penyelamatan danau;

d. Terciptanya kerjasama mulipihak dalam upaya penyelamatan danau; dan e. Keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan

penyusunan kebijakan maupun program yang terkait dengan penyelamatan Danau Kerinci.

Gerakan Penyelamatan Danau (Germadan) Kerinci II - 1 BAB II

PERMASALAHAN, KONDISI YANG DIHARAPKAN, RUANG LINGKUP DAN PENDEKATAN

2.1 Permasalahan

Danau Kerinci merupakan suatu ekosistem dimana manusia beserta aktivitasnya berinteraksi dengan daerah tangkapan air (DTA) atau daerah aliran sungai (DAS) serta komponen sumber daya alam hutan, tanah dan air dikelola untuk memenuhi kebutuhannya secara lestari. Kekeliruan dalam pengelolaan sumber daya alam dalam wilayah DTA akan mengakibatkan terjadinya kerusakan dan kemerosotan biogeofisik lingkungan Danau Kerinci, yang pada gilirannya dapat berakibat pada penurunan kesejahteraan manusia di sekitarnya.

Pengendalian erosi, sedimentasi dan banjir merupakan isu utama dalam pengelolaan DTA Danau Kerinci, karena ketiga kejadian alam tersebut tidak hanya terkait dengan kondisi fisik dan kesejahteraan penduduk di bagian hulu, tetapi juga akan terkait langsung dengan kondisi fisik alam, infrastruktur maupun produktivitas danau di bagian hilir.

2.1.1 Erosi, Sedimentasi, Pendangkalan Danau dan Banjir Yang Dipengaruhi oleh Kondisi Daerah Tangkapan Air (DTA)

Daerah tangkapan air (DTA) Danau Kerinci merupakan wilayah-wilayah DAS bercurah hujan tinggi yang terletak di dataran tinggi daerah volkan, mulai dari Gunung Kerinci.

Wilayah ini memiliki topografi bergunung dan berbukit yang umumnya ditutupi hutan lebat (kawasan TNKS) dengan jenis tanah yang berasal dari endapan lahar atau abu vulkanik baik basaltik maupun andesetik. Jenis tanah ini merupakan jenis tanah yang cukup subur dan kaya unsur hara (kecuali N) serta bertekstur pasir halus hingga lempung berpasir dengan kadar tanah liat yang rendah, sehingga kapasitas infiltrasinya menjadi sangat tinggi.

Karakteristik tanah di wilayah DTA ini adalah memiliki lapisan padas (harpan) yang tak tembus air. Apabila tanah jenis ini terus dibasahi oleh air hujan hingga melampaui batas konsistensi maksimumnya (liquid limit), maka kestabilan agregatnya terganggu dan menjadi labil. Lapisan padas yang tak tembus air menjadi sejenis bidang peluncur yang menggerakan tanah dan menjadikan bencana tanah longsor. Ancaman tanah longsor ini sering terjadi bahkan pada saat penutupan hutan di atasnya masih utuh.

Erosi yang terjadi pada kawasan DTA yang berlereng dapat mengakibatkan penipisan lapisan tanah, menurunkan tingkat kesuburan tanah serta merusak kondisi tutupan lahan (land cover).

Gerakan Penyelamatan Danau (Germadan) Kerinci II - 2 Berdasarkan pada pola tata ruang kabupaten/kota dan sesuai dengan arahan penggunaan lahan berdasarkan Pola Pola RLKT (Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah), penggunaan lahan di DTA Danau Kerinci terdiri dari beberapa zonasi yaitu kawasan lindung, kawasan penyangga, kawasan budidaya (tahunan, semusim dan sawah) dan kawasan permukiman/perkotaan pada masing-masing sub DAS. Zonasi tersebut didasarkan pada kemiringan lahan, jenis tanah dan penggunaan lahan (land cover). Kawasan hutan lindung di daerah Kerinci merupakan salah satu hutan simpanan yang ditetapkan berdasarkan Besluit Van Den Gouvernour – General Van Nederland – Indian Van (GBdd 29 Juni 1926 No.44), dan dikukuhkan kembali dengan Tata Guna Hutan (TGH) tahun 1987.

Tabel 2.1. Zonasi wilayah DTA Danau Kerinci

Sistem pengolahan lahan di Kerinci pada umumnya masih konvensional, dan dibatasi oleh kepemilikan lahan yang kecil, sehingga sulit menerapkan manajemen pengolahan yang lebih baik dalam suatu keluarga. Petani sulit mengadopsi teknologi konservasi karena terbatasnya kepemilikan lahan. Pemilihan teknik pertanian konservasi telah banyak ditawarkan namun petani masih sulit mengadopsi, sehingga petani cenderung mengolah lahan tidak sesuai konsep konservasi tanah dan air, terutama pada lahan tanaman semusim. Kegiatan pertanian yang semula hanya di wilayah Kayu Aro berupa perkebunan campuran, saat ini sudah meluas hingga ke lahan dengan kemiringan >40% terutama di sekitar Sungai Gelampeh. Kegiatan pertanian semacam ini dan tingginya curah curah hujan mengakibatkan kerusakan pada jenis tanah Andosol. Kerusakan ini telah berjalan cukup lama khususnya di kawasan pertanian campuran Kayu Aro sehingga diperkirakan menjadi salah satu sumber permasalahan erosi lahan.

Kegiatan konservasi tanah yang telah dilakukan belum mampu menahan tingginya laju sedimentasi pada wilayah yang proses erosinya didominasi oleh tanah-tanah andosol yang bersifat morpho-erosi ini. Contoh kegiatan represif yang telah dilakukan adalah

NO NAMA DAS Kawasan Budidaya Kawasan Lindung

Kawasan Penyangga

Jumlah Luas (ha) % Luas

(ha)

% Luas (ha)

%

1 Ambai 1488 46.49 1249 39.02 464 14.50 3201

2 Jujun 551 17.11 2363 73.39 306 9.50 3220

3 Air Milut 1860 72.57 697 27.19 6 0.23 2563

4 Tanjung Baru 2115 95.01 111 4.99 2226

5 Anak Kerinci 1368 33.50 2716 66.50 4084

6 Buai 4042 41.73 5219 53.88 425 4.39 9686

7 Semerap 1824 100.00 1824

8 Koto Pulau Tengah

1352 71.01 186 9.77 366 19.22 1904

9 Merao 46514 68.00 16633 24.32 5256 7.68 68403

10 Koto Petai 1326 100.00 1326

Jml 62440 29063 6934 98437

Gerakan Penyelamatan Danau (Germadan) Kerinci II - 3 normalisasi sungai Batang Merao di wilayah DTA danau, yang hasilnya mampu menurunkan intensitas banjir namun justru mempercepat laju sedimentasi dan proses pendangkalan danau.

PETA LAHAN KRITIS

Sumber : BPDAS 2011

Kondisi lahan, curah hujan, serta penggunaan dan pengelolaan lahan di daerah tangkapan air (DTA) Danau Kerinci yang tidak sesuai dengan kaidah konservasi ini berpengaruh pada kondisi Danau Kerinci. Proses erosi dan sedimentasi berlangsung cukup intensif dan menjadi salah satu masalah utama dalam pengembangan potensi Danau Kerinci. Bendungan yang terbentuk secara alami dari cekungan yang melintang pada aliran sungai menyebabkan akumulasi endapan dari proses erosi-sedimentasi atau pendangkalan danau.

Berdasarkan hasil perhitungan BP-DAS Batanghari tahun 2003, kerusakan yang terjadi di DTA Danau Kerinci telah mengakibatkan bahaya erosi dengan potensi sedimentasi di Danau Kerinci sebesar 2,68 juta ton/tahun. Perhitungan ini diperkuat oleh perhitungan BWS Sumatera VI tahun 2008 yang menjelaskan bahwa laju sedimentasi yang terjadi di DTA Danau Kerinci adalah sebesar 2,23 juta m3/tahun.

Jumlah sedimentasi tersebut setara dengan laju pengendapan di danau 5,0 cm/tahun.

Masalah yang dihadapi oleh perencana ataupun pengguna Danau Kerinci adalah sulitnya memperkirakan laju erosi pada lahan dan laju sedimentasi yang masuk ke danau. Laju erosi dan sedimentasi tersebut cenderung terus meningkat, dipicu oleh

Gambar 2.1. Peta lahan kritis di sekitar Danau Kerinci

Gerakan Penyelamatan Danau (Germadan) Kerinci II - 4 tingkat kesuburan tanah yang tinggi di daerah hulu maupun tingginya tingkat pertumbuhan masyarakat sekitar danau. Untuk mengoptimalkan umur pakai (useful life) danau, laju sedimentasi Danau Kerinci yang merupakan outlet dari 10 DAS harus dikendalikan. Untuk itu, laju erosi lahan harus dikendalikan, di samping melakukan pengerukan lumpur yang mengendap di dasar danau.

Selain erosi dan sedimentasi, kejadian lain yang dipengaruhi oleh ketidaktepatan tata guna lahan pada daerah tangkapan air danau sehingga mengakibatkan kerusakan lahan di wilayah DTA, adalah banjir. Istilah banjir dalam tulisan ini adalah luapan air yang tidak tertampung oleh badan sungai (banjir bandang, flash flood, torrent). Dalam hidrologi, istilah banjir juga berarti puncak hidrograf, yang tidak selalu berasosiasi dengan bencana. Banjir adalah sebuah kisah pahit di wilayah tropika basah. Setelah musim kemaran dilalui, dimana terjadi perubahan yang cukup besar terhadap kondisi ekologi, ekonomi dan sosial masyarakat sekitar danau, terjadinya musim penghujan dengan intensitas yang tinggi yang menimbulkan musibah baru berupa banjir dan tanah longsor dengan dampak yang besar.

Dalam konsep pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) (watershed management, catchment area, drainage/river basin), DAS adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh topografi, dimana air hujan yang jatuh di wilayah tersebut mengalir ke anak-anak sungai atau sub-DAS, menuju ke sungai utama yang mengalir ke danau atau ke laut.

Jadi secara teoritis, seluruh wilayah di permukaan bumi terbagi habis dalam wilayah DAS, dimana wilayah hulu (upstream) dan hilir (downstream) memiliki keterkaitan hidrologi yang erat. Degradasi ekologi secara on-site di wilayah hulu berdampak secara off-site di wilayah hilir (danau), Oleh karena itu DAS sebagai wilayah DTA danau adalah unit hidrologi yang sangat ideal digunakan sebagai unit perencanaan, pengelolaan dan pemantauan sumberdaya alam, khususnya sumberdaya air.

Pada puncak musim hujan, deforestasi atau degradasi lahan di DTA antara lain mengakibatkan kondisi tanah jenuh terhadap curah hujan yang turun terus menerus.

Banjir yang disebabkan oleh terbatasnya daya tampung tanah atau kapasitas tanah menginfiltrasi air ini berakibat pada timbulnya akumulasi debit puncak banjir yang tinggi. Dalam kasus ini deforestasi menjadi faktor penyebab yang sama dominannya dengan faktor-faktor penyebab banjir lainnya. Dalam beberapa waktu terakhir, frekuensi banjir ekstrim cenderung meningkat, terlihat dari debit sungai yang meningkat tajam dan fluktuatif. Kecenderungan meningkatnya rasio debit maksimum dan minimum menunjukkan bahwa kondisi wilayah DTA telah rusak. DAS-DAS di wilayah DTA Danau Kerinci tidak lentur terhadap perubahan, air hujan lebih banyak menjadi aliran permukaan (surface flow) dan akan langsung masuk ke sungai, sementara mekanisme pengisian air tanah (ground water) pada sistem akuifer semakin lambat, akibatnya pelepasan air pada musim kemarau menurun drastis.

Karakteristik wilayah DTA Danau Kerinci dengan 10 DAS-nya, sangat responsife terhadap kondisi iklim ekstrim. Salah satu faktor yang mempengaruhinya yaitu karena tingkat kemiringan sungai sangat tajam dengan elevasi terendah di muka air danau (800 m sementara titik tertinggi 3.867 m dengan jarak 80 km). Kondisi tanah juga mudah tererosi. Selain itu, tingginya aktifitas pertanian di kawasan ini telah ikut memicu laju kerusakan sistem pengisian air tanah. Berkurangnya jumlah kawasan resapan air akibat alih fungsi lahan menjadi penyebab utama permasalahan banjir di

Gerakan Penyelamatan Danau (Germadan) Kerinci II - 5 beberapa kawasan DTA danau. Dilematik permasalahan ini semakin nyata sejak digulirkannya UU Otonomi Daerah serta dipicu oleh proses demokratisasi yang belum selesai.

Kondisi curah hujan dengan intensitas tinggi terjadi secara merata dalam waktu lama menjadikan pola pengaliran air di wilayah DTA ini berlangsung dengan tenggang waktu yang sama atau lebih cepat dan kemudian terakumulasi ke bagian hilir. Luapan air dari bentangan sungai utama di bagian hilir akan segera terjadi dan sekaligus mengangkut semua material ke dalam danau. Dengan demikian, banjir yang terjadi di wilayah DTA Danau Kerinci terjadi karena pengaruh intensitas hujan, distribusi ruang hujan, lama hujan, dan pola aliran sungai. Sementara itu, perubahan lahan yang terjadi menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya penurunan debit minimum air danau pada musim kemarau.

2.1.2 Penurunan Kualitas Air dan Gulma Air Akibat Pencemaran Limbah Pertanian, Perikanan dan Domestik

Sumber pencemaran limbah penduduk berasal dari permukiman pada daerah tangkapan air (DTA) Danau Kerinci, khususnya permukiman di sekeliling danau pada Kecamatan Danau Kerinci dan Kecamatan Keliling Danau. Jumlah beban penduduk 150.000 orang adalah 11,58 ton P/tahun yang menimbulkan kadar Total P di danau Kerinci 6,2 mg/m3, sedangkan proyeksi jumlah penduduk 818.000 orang membuang beban pencemaran 61,56 ton P/tahun yang menimbulkan kadar Total P di danau 33,65 mg/m3.

Beban limbah pertanian sisa pupuk pertanian mengandung unsur Nitrogen dan Phosphor yang menimbulkan eutrofikasi danau. Beban pencemaran limbah sawah sekitar Danau Kerinci adalah 3.100 hektar.

Jumlah keramba jaring apung (KJA) yang saat ini berkembang di perairan Danau kerinci yaitu sebanyak 400 unit, dimana potensi danau untuk kegiatan KJA tersebut mencapai hingga 8.000 unit. Tingginya potensi Danau Kerinci untuk kegiatan perikanan budidaya diiringi dengan tingkat resiko kerusakan danau. Berkembangnya kegiatan budidaya perikanan KJA dapat memperburuk kondisi kualitas air danau karena pemberian pakan terhadap ikan akan menimbulkan sisa yang kemudian mengendap di dasar danau. Karena itu, pengembangan kegiatan perikanan budidaya di perairan Danau Kerinci dapat dikaji ulang terhadap akibat yang akan ditimbulkan serta kondisi Danau kerinci yang sudah mengalami sedimentasi yang tinggi. Hasil perhitungan beban pencemaran budidaya ikan keramba saat ini menunjukkan bahwa dari 412 petak KJA yang ada total beban limbah sebesar 59,5 ton P/tahun, yang menimbulkan kadar Total P dalam air danau sebesar 16,2 mg/m3. Batas beban pencemaran budidaya ikan keramba berdasarkan alokasi kadar Total P dalam air danau 15 mg/m3 adalah 383 petak. Hasil perhitungan tambahan beban pencemaran budidaya ikan keramba Program Minapolitan 1282 petak adalah 512,7 ton P/tahun,

Gerakan Penyelamatan Danau (Germadan) Kerinci II - 6 yang menambah kadar Total P dalam air danau 139,5 mg/m3 sehingga statusnya akan menjadi Hypertrofik.

Kondisi tahun 2012 menunjukkan bahwa Status Mutu Air Danau Kerinci menggunakan Metoda Indeks Pencemaran Air Kelas 2 adalah Status Mutu B atau tercemar ringan oleh parameter BOD, H2S dan NO2; sedangkan Status Trofik Danau Kerinci adalah eutrofik dengan kadar Total P 45 – 57 ug/l melebihi syarat Mesotrofik 30 ug/l, kecerahan 1,5 m kurang dari syarat 2,50 m, dan kadar Chlorophyl @ 0,5- 4,0 masih memenuhi syarat.

Berdasarkan karakteristik morfometriknya, daya tampung beban pencemaran air (DTBPA) Danau Kerinci memenuhi syarat status trofik danau Mesotrof dengan Total P 30 ug/l adalah 55,13 ton P/tahun. Namun beban pencemaran air saat ini telah melebihi DTBPA, yaitu diperkirakan 130 ton P/tahun yang berasal dari penduduk, pertanian dan budidaya perikanan dengan KJA.

Danau Kerinci pernah menghadapi permasalahan gulma air yang cukup berat, yaitu penutupan perairan danau oleh tanaman eceng gondok (Eichornia crassipes) sampai pada tingkat yang sangat mencemaskan. Penutupan pada saat itu mencapai 70-80 persen luas permukaan danau. Pada saat itu nelayan tidak bisa menggunakan jaring dan jala. Sejak tahun 1970-an berbagai upaya dilakukan untuk mengendalikan eceng gondok ini, namun tidak berhasil. Hingga pada akhirnya diterapkannya pengendalian eceng gondok secara biologis yang dimulai pada tahun 1995 dengan menggunakan ikan grass carp (Ikan Koan) (Clenophoryingodon idella). Hal ini dilakukan dengan cara melepas 48.500 ekor benih ikan grass carp ukuran 5-8 cm ke danau selama tiga tahun berturut-turut.

Cara bekerja ikan tersebut yaitu memakan tanaman eceng gondok (Eichornia crassipes) hingga ke bagian akar tanaman, sehingga tanaman gulma mengalami ketidakseimbangan dan jatuh ke dasar danau. Dekomposisi penumpukan tanaman di dasar danau menjadi alternatif pakan ikan tersebut. Hingga akhirnya pada tahun 1998 perairan Danau Kerinci telah bersih dari tanaman eceng gondok (Eichornia crassipes) dan siap dimanfaatkan potensinya secara arif dan bijaksana.

Saat ini perairan Danau Kerinci hampir bebas dari tanaman air, hanya sedikit bagian yang ditumbuhi tanaman rumput dan eceng gondok. Namun demikian tumbuhan air tidak perlu dihabisi semua, karena perlu disisakan untuk keperluan konservasi perikanan tangkap yaitu sebagai media kembang biak biota dan ikan serta sumber pakannya.

2.1.3 Penurunan populasi ikan lokal

Upaya yang telah dilakukan untuk mengendalikan eceng gondok, diduga menyebabkan menurunnya populasi ikan lokal, yaitu ikan semah, karena biota yang

Gerakan Penyelamatan Danau (Germadan) Kerinci II - 7 digunakan untuk membasmi eceng gondok tersebut, yaitu ikan koan, memakan eceng gondok, sementara eceng gondok merupakan tempat pemijahan yang penting bagi ikan semah. Ikan koan atau grass carp (Ctenopharyngodan idella) memang terkenal sebagai ikan pemangsa tanaman air khususnya eceng gondok.

Meskipun pemerintah sudah melakukan upaya peningkatkan populasi ikan di Danau Kerinci dengan cara menaburkan ribuan ekor benih ikan, namun jumlah ikan tetap berkurang. Berdasarkan informasi sejumlah nelayan, turunnya populasi ikan diduga kuat akibat musnahnya eceng gondok di Danau Kerinci. Danau selama ini menjadi sarang dan tempat penetasan telur ikan, sehingga nelayan bisa memperoleh ikan dalam jumlah yang cukup banyak. Namun, sejak habisnya eceng gondok, jumlah ikan kian menurun, bahkan ukurannya pun tidak besar lagi. Keberadaan eceng gondok selain menjadi pelindung telur ikan, juga menjadi makanan sebagian spesies ikan yang hidup di Danau Kerinci. Habisnya eceng gondok selain berdampak terhadap turunnya spesies ikan, juga menurunkan populasi udang.

Selain itu, diduga pula bahwa berkurangnya ikan varietas lokal di Danau Kerinci berkaitan dengan pesatnya perkembangan populasi ikan koan yang merupakan ikan predator, yang sebelumnya dibudidayakan oleh pemerintah dengan tujuan untuk memberantas eceng gondok. Untuk mengetahui penyebab penurunan populasi ikan lokal secara pasti, harus dilakukan penelitian secara mendalam, antara lain, harus dipelajari apa saja yang menjadi makanan Ikan Koan, karena tidak tertutup kemungkinan ikan koan yang menyebabkan populasi ikan lokal berkurang.

2.1.4 Ketidaktertiban Pemanfaatan Ruang di Sempadan Danau

Berdasarkan PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, pada Pasal 56, zona sempadan danau adalah daratan dengan jarak 50 (lima puluh) sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air danau, atau daratan sepanjang tepian danau yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik danau atau waduk. Sementara itu, Perda Kabupaten Kerinci No 24 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Kerinci, mengatur lebih ketat, dimana pada Pasal 28 disebutkan bahwa kawasan sempadan danau adalah daratan berjarak 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi danau. Untuk mengimplementasikan peraturan tersebut, beberapa kawasan permukiman perkotaan yang berada di tepian danau perlu ditertibkan, diantaranya di Desa Sanggaran Agung dan Desa Koto Petai.

2.1.5 Penambangan Pasir Danau

Usaha penambangan galian pasir danau memerlukan penertiban karena lokasinya tersebar dan tumpang tindih dengan area perikanan yang peka terhadap kekeruhan.

Lokasi penambangan Galian C tersebut antara lain di Semerap, Talago, Jujun, Tanjung Batu, Koto Petai dan lainnya. Kegiatan eksploitasi tambang bahan galian Golongan C yang dilakukan di Danau Kerinci harus dikendalikan dan disesuaikan

Gerakan Penyelamatan Danau (Germadan) Kerinci II - 8 dengan peruntukan zonasi danau, karena bila tidak, dalam jangka panjang kegiatan ini dikhawatirkan akan menyebabkan kerusakan kondisi fisik ekosistem danau dan menurunkan kualitas air, sehingga dapat mengganggu kegiatan pariwisata, produksi perikanan dan pemenuhan kebutuhan air untuk keperluan lainnya. Oleh karena itu perlu kewaspadaan terhadap kegiatan pertambangan yang potensial berdampak negatif terhadap kelestarian dan kualitas air danau. Namun, apabila kegiatan pertambangan tersebut dilakukan secara terencana dan sesuai dengan Rencana Pengembangan dan Penyelamatan Danau, dampak negatif diharapkan dapat dicegah atau diminimalkan.

Gambar 2.2. Peta Penambangan Galian C di Danau Kerinci

Gerakan Penyelamatan Danau (Germadan) Kerinci II - 9 Gambar 2.3. Aktivitas penambangan bahan galian Golongan C oleh

masyarakat di Danau Kerinci

2.1.6 Sosial Ekonomi: Tekanan Penduduk terhadap Lahan dan Kurangnya Pengembangan Alternatif Perekonomian

Tekanan penduduk terhadap lahan di wilayah DTA Danau Kerinci cukup memprihatinkan dan perlu dikendalikan. Salah satu penyebabnya adalah tingginya ketergantungan penduduk terhadap lahan itu sendiri. Ketergantungan penduduk terhadap lahan di wilayah DTA Danau Kerinci yang cukup tinggi, antara lain ditunjukkan oleh besarnya persentase petani di wilayah tersebut, antara lain untuk pertanian tanaman padi, kulit manis, jagung dan kopi. Hampir seluruh penduduk (±93%) di wilayah tersebut melakukan kegiatan pertanian/perkebunan. Bahkan apabila diamati di lapangan, tidak hanya petani yang memiliki lahan tetapi juga pegawai dan pedagang. Ketergantungan penduduk yang tinggi terhadap lahan menyebabkan intensitas pemanfaatan lahan meningkat sehingga berakibat pada perubahan sifat fisik lahan secara drastis. Pada akhirnya erosi dan kerusakan lahan akan menurunkan produktivitas lahan, dan akibat lanjutnya adalah kemiskinan penduduk

Kondisi lahan memburuk antara lain karena sistem usahatani yang diterapkan tidak memperhatikan lingkungan. Untuk itu, perlu diupayakan agar para petani menerapkan alternatif teknologi yang konservatif terhadap lingkungan, antara lain yang dapat meminimalkan tingkat erosi. Untuk mengatasi hal tersebut, telah dilakukan penyuluhan pertanian agar petani menerapkan sistem usahatani konservasi (SUK). Namun secara umum respon penduduk terhadap SUK masih rendah. Hal ini terlihat dari data hasil

Gerakan Penyelamatan Danau (Germadan) Kerinci II - 10 penelitian yang menunjukkan bahwa sebesar 91% petani di wilayah penelitian belum meyakini SUK yang dianjurkan oleh para penyuluh. Salah satu contoh yang terlihat di lapangan adalah bahwa system pertanian tanam kubis, cabe dan bawang merah masih ditanam dengan sistem membujur atau searah lereng, tidak melintang lereng sebagaimana yang dianjurkan oleh penyuluh.

Terkait dengan sulitnya petani menerima dan menerapkan teknologi baru, secara teoritis, dapat dipahami bahwa petani akan bersedia menerima suatu teknologi baru jika menguntungkan bagi dirinya secara ekonomi maupun sosial. Untuk itu perlu dilakukan kajian yang melibatkan para petani mengenai teknologi SUK yang sesuai dengan kondisi mereka. Pengembangan teknologi SUK ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga penelitian/ perguruan tinggi.

Tingginya ketergantungan penduduk terhadap lahan juga terkait dengan sempitnya lapangan pekerjaan dan usaha di luar usaha tani. Untuk itu penting diupayakan pengembangan alternatif perekonomian berdasarkan potensi wilayah yang dapat menjadi sektor unggulan. Sektor unggulan adalah sektor yang mampu mengalahkan sektor yang sama dari wilayah lain. Sektor uggulan yang dikembangkan diharapkan berbasis sendi-sendi ekonomi rakyat, sehingga akan dapat meningkatkan perekonomian rakyat secara nyata.

Di kawasan DTA Danau Kerinci, sektor unggulan yang masih sangat potensial untuk dikembangkan di luar pertanian adalah pariwisata dan industri. Untuk itu perlu dikembangkan industri rumah tangga perdesaan yang menggunakan bahan baku lokal, seperti industri kerajinan. Saat ini industrialisasi di desa belum berkembang dengan baik, diantaranya karena rendahnya kemampuan penduduk menghasilkan barang-barang berkualitas sehingga kalah bersaing di pasaran, serta kurangnya dukungan pemerintah dalam penyediaan bahan baku dan akses pasar.

2.2 Kondisi Yang Diharapkan

Program kegiatan penyelamatan Danau Kerinci diharapkan dapat menjadi acuan upaya bersama unuk mewujudkan kondisi yang diharapkan yaitu terselamatkannya Danau Kerinci sehingga fungsi danau baik secara ekologis, sosial maupun ekonomi dapat tetap terjaga.

Adapun rincian kondisi yang diharapkan adalah sebagai berikut:

a. Tersedianya sumber air yang cukup sepanjang tahun sehingga fungsi dan peran Danau kerinci sebagai reservoir alami untuk berbagai kebutuhan seperti irigasi pertanian, perikanan, sumber air baku air minum, PLTA dan wisata dapat tetap terjaga.

b. Terjaganya kualitas air danau (in-situ) dari pencemaran limbah pertanian, domestik maupun dari kegiatan lainnya, dan dari gulma air, melalui proses pembangunan di badan air maupun di sempadan dan daerah tangkapan air (ex-situ) yang memenuhi kaidah konservasi.

Gerakan Penyelamatan Danau (Germadan) Kerinci II - 11 c. Terlaksananya kegiatan pembangunan di daerah tangkapan air (DTA) yang

dapat menurunkan laju sedimentasi yang tinggi dari proses erosi pada 10 daerah aliran sungai (DAS) yang mengalir ke danau, agar proses pendangkalan danau dapat diperlambat dan sekaligus memperpanjang umur pakai danau (usefull life).

d. Terpantaunya proses perlindungan dan pemanfaatan sumber daya danau, baik di badan air, di sempadan danau maupun di wilayah DTA.

e. Terciptanya diversifikasi kegiatan perekonomian masyarakat yang berbasis potensi lokal dan keelokan wisata danau.

f. Berkembangnya sektor pariwisata yang dipromosikan antara lain melalui kegiatan Festival Masyarakat Peduli Danau Kerinci (FMPDK).

g. Terciptanya kerjasama berbagai pihak di bidang pariwisata pada skala regional, nasional maupun internasional, antara lain dalam penyediaan paket-paket wisata alam terpadu.

h. Terbentuknya Forum Penyelamatan Danau Kerinci yang merupakan gugus kerjasama multipihak dalam upaya penyelamatan danau.

i. Terbentuknya pusat data dan informasi Danau Kerinci yang sangat diperlukan dalam penyusunan program aksi penyelamatan danau.

j. Tersusunnya kebijakan (di tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat) yang akan memayungi upaya penyelamatan Danau Kerinci antara lain dengan konsep Kabupaten Konservasi.

k. Terbentuknya opini publik yang mengangkat kepentingan penyelamatan Danau Kerinci melalui kegiatan kampanye dan konsultasi para pihak.

l. Keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan berbagai kebijakan perlindungan dan penyelamatan danau, maupun kelayakan lingkungan dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan untuk perlindungan dan pemanfataan danau.

2.3 Ruang Lingkup dan Pendekatan

Sebagaimana digariskan dalam buku Grand Design Penyelamatan Ekosistem Danau Indonesia (KLH, 2012), secara umum, lingkup perumusan rencana aksi penyelamatan Danau Kerinci mencakup tiga wilayah, yaitu di wilayah daerah tangkapan air (DTA), di sempadan danau dan pada badan air danau.

Penyelamatan ekosistem danau mencakup pengelolaan DAS Terpadu untuk 10 DAS yang menjadi inlet Danau Kerinci, yang sejalan dengan kebijakan yang tertuang dalam Perda Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan DAS Terpadu di

Gerakan Penyelamatan Danau (Germadan) Kerinci II - 12 Provinsi Jambi, dimana unit DAS menjadi unit pengelolaan dan pemantauan. Dalam peraturan daerah tersebut, rencana pengelolaan DAS telah disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi. Untuk itu pengelolaan DTA Danau Kerinci harus dilakukan melalui pendekatan pengelolaan per DAS dari masing-masing DAS yang menjadi DTA danau. Selain itu, pengelolaan DTA juga harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kerinci, RTRW Kota Sungai Penuh serta Pola Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah (RLKT) DAS atau Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RP-DAST) yang telah ditetapkan dalam Perda Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2013.

Penyusunan rencana pengelolaan DTA Danau Kerinci dilakukan dengan pendekatan fungsional dan optimasi, yaitu pemanfaatan sumber daya alam yang memperhatikan daya dukungnya. Dalam hal ini, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya lahan dilakukan dengan memperhitungkan resiko serta pengaturan berbasiskan ruang pemanfaatan lahan pada setiap DAS-nya.

Program rehabilitasi yang akan disusun didekati dengan pengembangan teknik rehabilitasi lahan dan konservasi tanah, yang mempertimbangkan aspek biofisik maupun sosial-ekonomi dan budaya masyarakat setempat. Dari aspek biofisik, perencanaan pada suatu bidang lahan didasarkan pada permasalahan utama yang telah atau sedang terjadi serta ditinjau dari tingkat kekritisan lahan. Jika permasalahan utamanya adalah pengendalian banjir dan peningkatan potensi air, maka perlu dilakukan analisis terhadap tingkat kekritisan peresapan air hujan ke dalam tanah atau tingkat kekritisan daerah resapannya. Sementara itu, apabila masalah utamanya adalah erosi dan sedimentasi, maka perlu dianalisis tingkat erosi dan tingkat bahaya erosinya. Jika dirasakan luas lahan kritis semakin meningkat, maka perlu dilakukan kaji ulang terhadap area dan penyebaran lahan kritis tersebut. Sementara untuk permasalahan yang berkaitan dengan menurunnya produktivitas lahan perlu didukung dengan analisis mengenai kemampuan penggunaan lahan.

Dari aspek sosial ekonomi dan budaya masyarakat, diperlukan informasi dalam pemilihan teknik konservasi yang akan direkomendasikan, yang meliputi tekanan penduduk, kegiatan dasar wilayah, pendapatan petani, keadaan tenaga kerja, perkembangan penduduk dan tenaga kerja, pusat pertumbuhan wilayah, disamping mempertimbangkan tanggapan/respon masyarakat serta adat kebiasaan masyarakat dalam kaitannya dengan upaya konservasi. Informasi tersebut selanjutnya digunakan untuk evaluasi kondisi sosial ekonomi untuk wilayah yang bersangkutan ke dalam tiga indikator, yaitu tingkat ketergantungan penduduk terhadap lahan, tingkat pemahaman dan kemampuan petani terhadap penerapan teknologi baru yang diperkenalkan, serta keberadaan dan aktifitas kelembagaan yang ada untuk mendukung sistem pertanian.

Prinsip aksi yang perlu dipahami yaitu bahwa setiap penggunaan sumberdaya alam baik hutan, tanah, maupun air harus diupayakan keberadaan dan kelestarian fungsinya. Hal ini tidak terlepas dari misi penyelamatan Danau Kerinci. Tekait dengan

Gerakan Penyelamatan Danau (Germadan) Kerinci II - 13 hal tersebut, dalam penyelamatan Danau Kerinci, diperlukan berbagai pengaturan melalui sistem pendekatan pengelolaan ruang DAS, dan yang sejalan dengan konsep kabupaten konservasi, dimana ada upaya menempatkan domain kegiatan konservasi sejalan dengan kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam yang meningkatkan efisiensi, di samping peningkatan produksi.

Strategi atau pendekatan rencana aksi penyelamatan Danau Kerinci di ekosistem danau ini antara lain ditekankan kepada penerapan teknologi tepat guna, untuk mendorong tumbuh kembangnya perekonomian, baik melalui pemberian keterampilan usaha minapolitan, industri kerajinan maupun pengembangan potensi wisata. Guna penguatan aksi penyelamatan di kalangan masyarakat sekitar danau, untuk mendorong keterlibatan semua pihak terkait, serta agar kegiatan aksi bisa terlaksana sesuai arah atau target penyelamatan ekosistem Danau Kerinci di masa datang, diperlukan wadah organisasi multi pihak.

Gerakan Penyelamatan Danau (Germadan) Kerinci III - 1 BAB III

GAMBARAN UMUM DANAU KERINCI

3.1 Kondisi Geografis

Danau Kerinci memiliki luas 4.370 hektar dengan kedalaman 110 m dan terletak pada ketinggian lebih kurang 800 m dari permukaan laut. Secara geografis, Danau Kerinci terletak pada 2o08’58,72” LU dan 101o29’19,02” BT. Danau Kerinci berada pada dua kecamatan di Kabupaten Kerinci, yaitu Kecamatan Danau Kerinci dan Kecamatan Keliling Danau. Jarak Danau Kerinci dari Kota Jambi lebih kurang 420 km dan dari Kota Sungai Penuh lebih kurang 20 km dengan waktu tempuh sekitar 30 menit.

3.2 Batas Administrasi

Secara administratif, badan air Danau Kerinci berada pada dua Kecamatan, yaitu Kecamatan Keliling Danau dan Kecamatan Danau Kerinci, sedangkan daerah tangkapan air (DTA) danau meliputi Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, tepat di wilayah Desa Koto Petai, Ujung Pasir, Sumerap, Lumpur Danau, Koto Tua, Jujun dan Keluru.

Gambar 3.1. Pemandangan Danau Kerinci

Gerakan Penyelamatan Danau (Germadan) Kerinci III - 2 Gambar 3.2. Peta Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau Kerinci

Gerakan Penyelamatan Danau (Germadan) Kerinci III - 3 Tabel 3.1. Luas Wilayah Kabupaten Kerinci dan Pembagian Daerah Administrasi

(Kecamatan)

No Wilayah Luas (Ha)

1 Gunung Raya 74.385

2 Batang Merangin 56.510

3 Keliling Danau 30.320

4 Danau Kerinci 29.730

5 Sitinja Laut 3.950

6 Air Hangat 22.221

7 Air Hangat Timur 15.152

8 Depati VII 2.580

9 Gunung Kerinci 44.476

10 Siulak 59.020

11 Kayu Aro 26.655

12 Gunung Tujuh 16.250

Jumlah 381.249

Sumber: Kabupaten Kerinci Dalam Angka 2012

3.3 Topografi

Topografi Kabupaten Kerinci secara umum terbagi dalam 3 bagian, yaitu dataran tinggi, dataran sedang dan dataran rendah. Ketinggian kawasan berkisar antara 500- 1.500 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan kemiringan lereng, wilayah Kabupaten Kerinci terbagi menjadi 4 kelompok kategori, yaitu:

1) Kemiringan 0 - 2 % dari jumlah 3,33 % dari luas wilayah Kabupaten Kerinci, sebagian besar berada di Kecamatan Gunung Raya, Keliling Danau, Danau Kerinci, Sitinjau Laut, Air Hangat, Air Hangat Timur, Depati VII, Gunung Kerinci, Siulak, Kayu Aro dan Gunung Tujuh.

2) Kemiringan 2-15 % berjumlah 15,62 % dari luas Kabupaten Kerinci yang sebagian besar Kecamatan Gunung Raya, Batang Merangin, Keliling Danau, Danau Kerinci, Sitinjau Laut, Air Hangat, Air Hangat Timur, Depati VII, Gunung Kerinci, Siulak, Kayu Aro dan Gunung Tujuh.

3) Kemiringan Lereng 15 - 40 % lebih kurang 26,51 % dari luas Kabupaten Kerinci dengan penyebaran hamparan ke seluruh wilayah kecamatan, akan tetapi yang paling dominan di Kecamatan Gunung Raya, Batang Merangin, Keliling Danau, Danau Kerinci, Sitinjau Laut, Air Hangat, Air Hangat Timur, Depati VII, Gunung Kerinci, Siulak, Kayu Aro dan Gunung Tujuh.

Gerakan Penyelamatan Danau (Germadan) Kerinci III - 4 4) Kemiringan Lereng > 40 % merupakan persentase terbesar yaitu berkisar 53,05

% dari luas Kabupaten Kerinci, penyebarannya terdapat di Kecamatan Gunung Raya, Batang Merangin, Keliling Danau, Danau Kerinci, Sitinjau Laut, Air Hangat, Hangat Timur, Depati VII, Gunung Kerinci, Siulak, Kayu Aro dan Gunung Tujuh.

Kondisi Lahan di sekeliling Danau Kerinci, yaitu pada Kecamatan Keliling Danau dan Kecamatan Danau Kerinci juga terdiri dari empat kategori tersebut, sehingga terdapat tepian danau yang landai maupun curam.

Gambar 3.3. Topografi/kelas lereng DTA Danau Kerinci

Gerakan Penyelamatan Danau (Germadan) Kerinci III - 5 3.4 Geologi dan Potensi Tambang

Berdasarkan sistem lahan pada peta Repprot, Bakosurtanal, diperoleh 14 bentuk lahan atau geomorfologi pada DAS Batang Merao Kerinci. Bentuk lahan dapat dilihat pada Tabel 3.2 dan Gambar 3.2.

Tabel 3.2. Bentuk lahan pada DTA Danau Kerinci

No Sistem Lahan

(dalam kode unit) Bentuk Lahan

1 BBG Pegunungan

2 BBR Perbukitan

3 BMS Perbukitan

4 BPP Pegunungan

5 BTG Dataran

6 GJO Kipas dan Lahar

7 KNJ Kipas dan Lahar

8 MPT Perbukitan

9 PDH Pegunungan

10 PKS Dataran

11 SLK Dataran Aluvial

12 TGM Pegunungan

13 TLU Kipas dan Lahar

14 UBD Perbukitan

Sumber: BP-DAS Batanghari, Departemen Kehutanan, 2004

Bentuk lahan yang terdapat di DAS Batang Merao didominasi oleh pegunungan dengan luas 52,26% ha atau sebanyak 50,78% dan dataran aluvial yang banyak dimanfaatkan untuk budidaya padi sawah, yaitu mencapai 13660,7 ha atau 13,88%

dari luas DAS

Danau Kerinci secara geologi merupakan hasil bentukan alam berupa danau tektonik, yang secara fisiografi merupakan bagian dari Pegunungan Bukit Barisan. Kabupaten Kerinci secara morfologi terdiri dari beberapa satuan yaitu:

a. Satuan morfologi dataran tinggi yang merupakan lembah Kerinci pada ketinggian 835 m di atas permukaan air laut dan tersusun oleh alluvial. Endapan Alluvial berupa lapisan, pasiran, kerikil dan kerakal.Endapan alluvial merupakan hasil dari endapan danau dan endapan banjir terutama daerah dataran yang terkena banjir.

b. Satuan morfologi kuesta terdapat di bagian barat laut Danau Kerinci, dan tersusun oleh batuan sedimen Formasi Kumun.