1

PERBEDAAN PERSEPSI IBU TERHADAP KELEKATAN AMAN ANAK

BERDASARKAN MARITAL ROLE ORANGTUA

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Psikologi

Program Studi Psikologi

Oleh :

Grace Adelaide Putri Liey 079114017

PROGRAM STUDI PSIKOLOGI

JURUSAN PSIKOLOGI FAKULTAS PSIKOLOGI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

iii

SKRIPSI

PERBEDAAN PERSEPSI IBU TERHADAP KELEKATAN AMAN ANAK

BERDASARKAN MARITAL ROLE ORANGTUA

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Grace Adelaide Putri Liey

079114017

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada tanggal 12 September 2012 dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

Nama Lengkap Tanda Tangan

1. Sylvia Carolina M. Y. M., S. Psi., M. Si. ...

2. Ratri Sunar Astuti, S. Psi., M. Si. ...

3. Agnes Indar Etikawati, S.Psi., Psi., M.Si ...

Yogyakarta, Fakultas Psikologi

Universitas Sanata Dharma Dekan,

iv

Al l A h BA pAk u Ber k At A ...

“J angan takut, sebab A ku menyertai engkau,

J angan bimbang, sebab A ku ini A llahmu;

A ku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau;

A ku akan memegang engkau dengan tangan kananK u

yang membawa kemenangan.”

( Yes. 41:10 )

Unt Uk it U, Ak U per cA y A ...

S egala perkara dapat kutanggung di dalam D ia

yang memberi kekuatan kepadaku.”

v

KARYA INI KUPERSEMBA HKA N KEPA DA :

T uhan Y esus K ristus

M ami M artha U f ik R osida & P api F erry Y onatan L iey

A nci M arice R uth L iey & O m R uddy

Y ustinus Editya & A nabel

S ahabat-S ahabatku

vi

PERBEDAAN PERSEPSI IBU TERHADAP KELEKATAN AMAN ANAK BERDASARKAN MARITAL ROLE ORANGTUA

Grace Adelaide Putri Liey

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan persepsi ibu terhadap kelekatan aman anak berdasarkan marital role orangtua. Marital role adalah pembagian peran dan tugas suami istri dalam pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami istri demi kepentingan keluarga.

Marital role dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua tipe yaitu traditional marital role dan

egalitarian marital role. Persepsi kelekatan aman anak adalah proses mengindera, menginterpretasikan, dan memberikan penilaian kepada anak berdasarkan ikatan emosional yang kuat dan penuh kasih sayang antara anak dan ibu, di mana anak merasa senang ketika berinteraksi dengan ibu dan anak menjadi nyaman ketika berada dekat dengan ibu karena anak percaya bahwa ibu selalu ada, memahami dan tanggap terhadap kebutuhan anak. Hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan persepsi ibu terhadap kelekatan aman anak berdasarkan marital role

orangtua. Subjek dalam penelitian ini adalah ibu yang memiliki anak berusia 1-5 tahun dan berdomisili di provinsi DI. Yogyakarta. Subjek penelitian berjumlah 100 orang yang dikelompokkan ke dalam dua kelompok berdasarkan tipe marital role yang diterapkan ibu dalam pernikahannya, yaitu 50 orang ibu menerapkan traditional marital role dan 50 orang ibu menerapkan egalitarian marital role. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan skala Likert. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skala Marital Role

vii

THE DIFFERENCE MOTHER’S PERCEPTION OF CHILD’S SECURE ATTACHMENT

AS VIEWED FROM THE PARENTS MARITAL ROLE

Grace Adelaide Putri Liey

ABSTRACT

This study aimed to know the difference mother’s percepcion of child’s secure attachment as viewed from the parents marital role. Marital role is the division of role and task between husband and wife in their marriage for family benefit. In this study, marital role was classified in two types that is traditional marital role and egalitarian marital role. Perception of child’s secure attachment are processes of sensing, interpreting, and making meaning the strong emotional bond and full of love between mother and her child within reflects the child’s happy and confidence when interact with mother because the child belief mother’s availability, understanding, and responsiveness. The hypothesis in this research there was a difference mother’s perception of child’s secure attachment as viewed from the parents marital role. Subjects were mother who have children 1-5 years old and live in DI. Yogyakarta. Subjects in this study were 100 mothers and was classified into two group based on her marital role, that is 50 mothers in traditional marital role and 50 mothers in egalitarian marital role. Data in this study was collected by Likert Scale. The Likert Scale were used to measure the secure attachment level and type of marital role. Scale reliability was tested by Alpha Cronbach technique, that the reliability coefficient of Marital Role Scale 0,974 and reliability coefficient of Secure Attachment Scale 0,934. Data analyzed by Independent Sample t-Test. The result of the study showed that t value 1,187 with p significant = 0,238 (p > 0,05). This result showed that there was no significant difference mother’s perception of child’s secure attachment as viewed from parents marital role. Hypothesis of this study was rejected.

viii

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 30 Oktober 2012 Penulis

ix

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN

PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma Nama : Grace Adelaide Putri Liey

Nomor Mahasiswa : 079114017

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan Kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul :

Perbedaan Persepsi Ibu Terhadap Kelekatan Aman Anak Berdasarkan Marital Role Orangtua

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Demikian saya memberikan Kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam Bentuk media lain, mengelolanya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti Kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya. Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal 30 Oktober 2012 Yang menyatakan,

x

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena karunia, berkat, dan tuntunanNya sehingga penulis dapat mengerjakan dan menyelesaikan Skripsi ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menggandeng saya agar dapat mencapai tujuanku menyelesaikan Skripsi berjudul Perbedaan Persepsi Ibu Terhadap Kelekatan Aman Anak Berdasarkan Marital Role Orangtua.

Penulis menyadari penyusunan Skripsi ini tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan, bimbingan, dan bantuan berbagai pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati ucapan terima kasih penulis ungkapkan kepada :

1. Ibu Dr. Ch. Siwi Handayani, M.Si. selaku Dekan Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan izin penelitian.

2. Ibu Titik Kristiani, S. Psi., M. Psi, selaku Kepala Program Studi Psikologi Universitas Sanata Dharma yang telah membantu menentukan dosen pembimbing.

3. Bapak Victorius Didik S.H., S. Psi, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan tak henti-hentinya memberikan semangat dalam pembuatan skripsi ini.

xi

5. Seluruh Dosen Psikologi Universitas Sanata Dharma yang telah mendampingi selama perkuliahan, memberikan ilmu-ilmu, dan mengajari tentang nilai-nilai kehidupan.

6. Bu Nanik, Mas Gandung, Mas Muji, Mas Doni, dan Pak Gie selaku karyawan Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma yang telah membantu penulis selama perkuliahan.

7. Seluruh karyawan BAA dan AUK yang telah membantu penulis dalam kelancaran urusan administrasi perkuliahan.

8. Yustinus Editya Prihantoro, pendamping hidup yang selalu memberikan cintanya dalam bentuk doa, semangat, dan bantuan selama perkuliahan dan pembuatan Skripsi ini. Skripsi ini dipersembahkan untukmu...

9. Maria Anabel Evangelina, malaikat kecilku yang menjadi motivasi di saat penulis jatuh, lelah, dan ingin menyerah. I Love U, ABEL....

10. Papi, Mami, Anci, Om Rudi, Bapak, Ibu, Alm. Opa, dan Oma selaku orangtua yang tak henti-hentinya memberikan dukungan dan doanya bagi penulis sehingga dapat menjalani perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.

11. Cicik Inneke Stasia Putri Liey, S. E., Akt. kakak tercinta yang selalu mendoakan dan memberikan contoh akan arti ketekunan sehingga membuat penulis termotivasi untuk tekun dalam mengerjakan Skripsi.

xii

13. Teman-teman angkatan 2008 : Dian, Selly, Valle, Beni, Devi, Bora, Sari, Hesty, Anggita, Anggito, Dita, Sita, Riana, Nina, Valen, Vivi, Fla, Chike, Stanley, Dila, Vincent, Jose, Plentonk, Anna, Martha dan Fani yang telah semakin mewarnai kehidupan perkuliahanku, terima kasih telah menerima penulis dalam angkatan kalian...

14. Teman-teman angkatan 2007 : Nandra, Putu, Ulin, Rani, Santa, De’a, Fanoy, Visca, Nina, Dodi, Eek, Anton, Nindya, Ayu, Devi Mentel, Anggun, Ditra, Ateng, Vivi, Wulan, Susan, Odil, Manda, Ayu, Adel, Bra, Oik, Papenk, dan Ira yang selalu memberikan semangat untuk bangkit dan percaya bahwa penulis pasti bisa menjalani perkuliahan dan pembuatan Skripsi sehingga bisa seperti mereka yang sudah lulus dan bekerja.

15. Terakhir untuk semua pihak yang memiliki andil besar dalam pembuatan Skripsi ini sehingga dapat berjalan dengan lancar dan baik.

Tidak cukup kata terima kasih yang terucap dan hanya Tuhan yang dapat membalas kebaikan semua pihak yang terlibat. Semoga melalui berkatNya segala pihak yang telah membantu penulis diberikan kelimpahan karunia dalam hidup.

Akhir kata, semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Yogyakarta, 30 Oktober 2012

xiii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL……… i

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING...….…... ii

HALAMAN PENGESAHAN……….……… iii

HALAMAN MOTTO…...……….. iv

HALAMAN PERSEMBAHAN... v

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA………….... vi

ABSTRAK……… vii

ABSTRACT……….. viii

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH... ix

KATA PENGANTAR……….. x

DAFTAR ISI……… xiii

DAFTAR TABEL……… xvii

DAFTAR LAMPIRAN……… xviii

BAB I PENDAHULUAN……… 1

A. Latar Belakang Masalah………... 1

B. Rumusan Masalah……….………... 13

C. Tujuan Penelitian……….………... 13

D. Manfaat Penelitian………...………... 14

1. Manfaat Teoritis……… 14

xiv

BAB II LANDASAN TEORI……….. 15

A. Kelekatan Aman………... 15

1. Definisi Kelekatan...………... 15

2. Pola-pola Kelekatan………... 16

3. Fase-fase Kelekatan………... 19

4. Persepsi Kelekatan Aman...………... 22

5. Aspek Kelekatan Aman... 26

6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kelekatan Aman... 28

B. Wanita Dewasa Awal...………..…... 30

1. Perkembangan Fisik... 30

2. Perkembangan Kognitif... 30

3. Perkembangan Sosioemosi... 31

C. Marital Role... 32

1. Definisi Pernikahan... 32

2. Definisi Peran Gender (Gender Role) ... 32

3. Definisi Marital Role... 34

4. Tipe-tipe Marital Role... 35

5. Wanita dalam Traditional Marital Role... 36

6. Wanita dalam Egalitarian Marital Role... 37

7. Aspek Marital Role... 39

D. Perbedaan Persepsi Ibu terhadap Kelekatan Aman Anak berdasarkan Marital Role Orangtua... 40

xv

F. Skema Perbedaan Persepsi Ibu terhadap Kelekatan Aman Anak

berdasarkan Marital Role Orangtua... 49

BAB III METODOLOGI PENELITIAN……….. 50

A. Jenis Penelitian……….. 50

B. Variabel Penelitian……… 50

C. Definisi Operasional……….. 50

1. Variabel Tergantung : Marital Role Orangtua……… 50

2. Variabel Bebas : Persepsi Kelekatan Aman Anak………….. 51

D. Subjek Penelitian………... 52

E. Metode dan Alat Pengumpulan Data...……….. 55

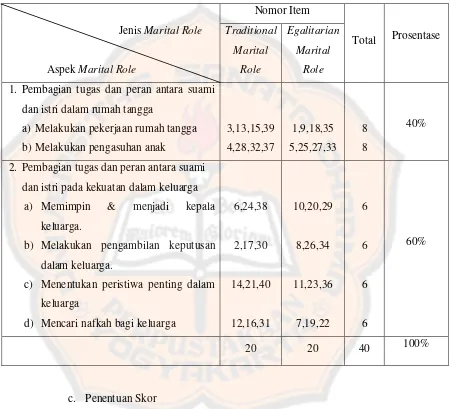

1. Skala Marital Role……….. 55

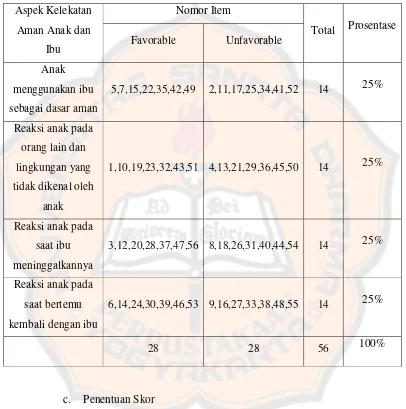

2. Skala Kelekatan Aman……… 59

F. Kredibilitas Alat Ukur……….. 62

1. Estimasi Validitas……….... 62

2. Uji Daya Diskriminasi Item... 64

3. Estimasi Reliabilitas………. 69

G. Metode Analisis Data………... 70

1. Uji Asumsi………... 70

xvi

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN………….. . 72

A. Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian.……….. 72

1. Persiapan Penelitian………. 72

2. Pelaksanaan Penelitian………... 73

3. Data Demografis Subjek Penelitian………. 74

B. Hasil Penelitian………. 79

1. Uji Asumsi………... 79

2. Uji Hipotesis……….... 80

3. Uji Per Aspek... 81

C. Pembahasan………... 83

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN... 88

A. Kesimpulan………...………. 88

B. Saran………...……… 88

1. Bagi Orangtua……….... 88

2. Bagi Peneliti Selanjutnya……… 89

DAFTAR PUSTAKA………. 90

xvii

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Distribusi Item Skala Marital Role Sebelum Uji Coba... 58

Tabel 2. Distribusi Item Skala Kelekatan Aman Sebelum Uji Coba... 61

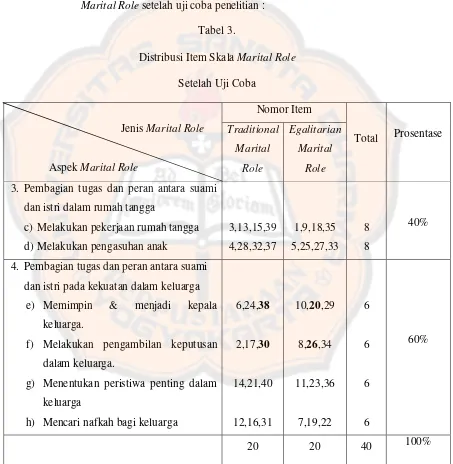

Tabel 3. Distribusi Item Skala Marital Role Setelah Uji Coba... 65

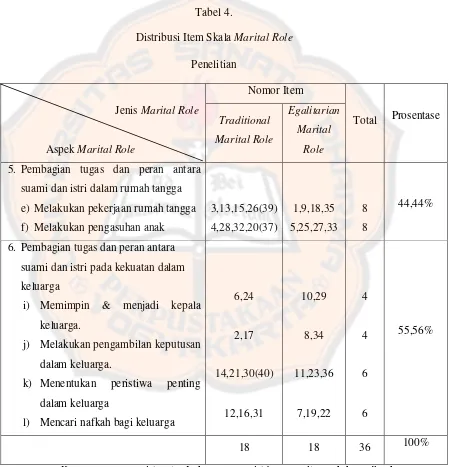

Tabel 4. Distribusi Item Skala Marital Role Penelitian... 66

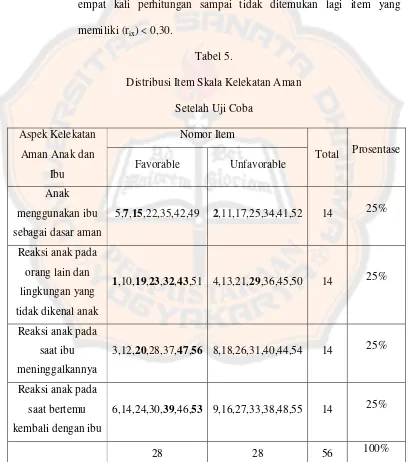

Tabel 5. Distribusi Item Skala Kelekatan Aman Setelah Uji Coba... 67

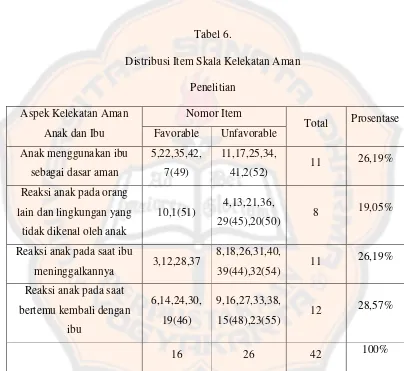

Tabel 6. Distribusi Item Skala Kelekatan Aman Penelitian... 68

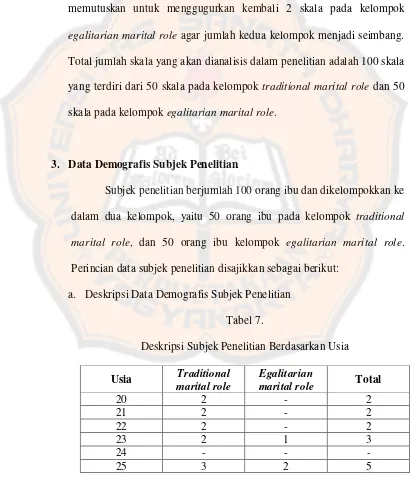

Tabel 7. Deskripsi Subjek Penelitian Berdasarkan Usia... 74

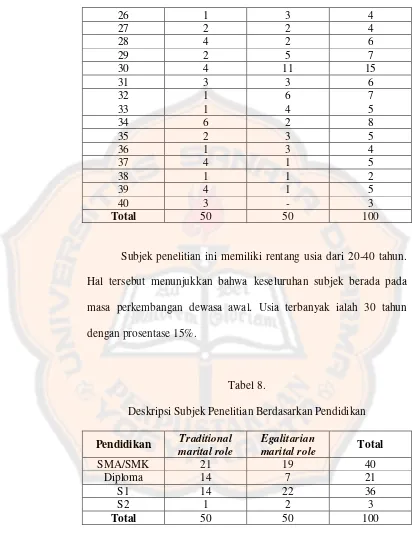

Tabel 8. Deskripsi Subjek Penelitian Berdasarkan Pendidikan... 75

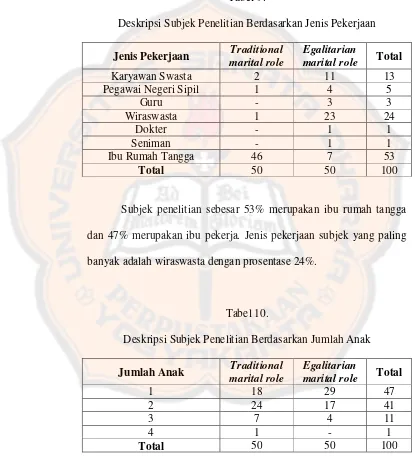

Tabel 9. Deskripsi Subjek Penelitian Berdasarkan Jenis Pekerjaan... 76

Tabel 10. Deskripsi Subjek Penelitian Berdasarkan Jumlah Anak... 76

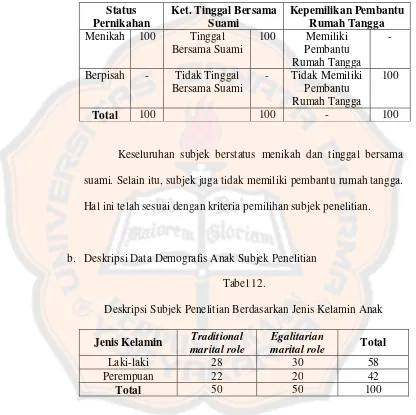

Tabel 11. Deskripsi Subjek Penelitian BerdasarkanStatus Pernikahan, Keterangan Tinggal Bersama Suami, dan Kepemilikan Pembantu Rumah Tangga... 77

Tabel 12. Deskripsi Subjek Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin Anak 77 Tabel 13. Deskripsi Subjek Penelitian Berdasarkan Usia Anak... 78

Tabel 14. Rangkuman Hasil Uji Normalitas... 79

Tabel 15. Rangkuman Hasil Uji Homogenitas... 80

Tabel 16. Rangkuman Hasil Uji Hipotesis... 81

xviii

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN... 94

Lampiran 1. Skala Marital Role dan Skala Kelekatan Aman Sebelum Uji Coba Penelitian... 95

Lampiran 2. Skala Marital Role dan Skala Kelekatan Aman Setelah Uji Coba Penelitian... 105

Lampiran 3. Hasil Uji Daya Diskriminasi Item dan Reliabilitas Skala... 114

Lampiran 4. Hasil Uji Asumsi Dan Hipotesis... 118

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Orangtua memiliki peran penting dalam kehidupan anak. Peran penting tersebut antara lain sebagai pengasuh, pembimbing, pemelihara, dan sebagai pendidik anak. Melalui tata sikap dan perilaku orangtua kepada anaknya, orangtua membina kelangsungan hidup anak, pertumbuhan dan perkembangan anak, serta memberikan perlindungan bagi anak secara menyeluruh baik fisik, sosial, maupun spiritual untuk menghasilkan anak yang berkepribadian (Silalahi & Meinanrno, 2010).

Pentingnya peran orangtua dalam kehidupan anak dibutuhkan sejak masa awal kehidupan anak. Diknas (dalam Silalahi & Meinarno, 2010) mengungkapkan bahwa masa awal kanak-kanak merupakan masa untuk meletakkan dasar pertama dalam mengembangkan kemampuan fisik, kognitif, konsep diri, disiplin, kemandirian, seni, moral, dan nilai-nilai agama, serta sosial dan emosional. Banyaknya kebutuhan anak yang harus dipenuhi tersebut menyebabkan anak menjadi sangat bergantung pada pengasuhan orangtua karena anak belum mampu memenuhi segala kebutuhannya tersebut.

tokoh yang penting dalam proses pengasuhan anak. Bowlby (dalam Mönks et. al., 2001) mengatakan bahwa dalam sebuah keluarga seringkali yang dipersepsikan keluarga oleh anak-anak adalah tokoh ibu. Hal tersebut dipertegas oleh rangkaian penelitian terhadap keluarga di 30 negara yang membuktikan bahwa mayoritas anak menempatkan ibu sebagai pusat keluarga (Geogas, Berry, van de Vijver, Kagitcbasi, dan Poortiga, dalam Silalahi & Meinarno, 2010). Peran ibu dirasa amatlah penting terlebih karena fungsi alamiahnya yang menyusui anak. Ibu juga memiliki lebih banyak peranan dan kesempatan dalam mengembangkan anak-anaknya, karena lebih banyak waktu yang digunakan bersama anak-anaknya (Gunarsa & Gunarsa, 2003).

Interaksi antara ibu dan anak dalam proses pengasuhan akan menciptakan suatu ikatan emosional di antara keduanya. Ikatan emosional yang kuat antara anak dan pengasuhnya (ibu) disebut dengan kelekatan (attachment) (Santrock, 2002). Sebagian besar anak telah membentuk kelekatan dengan pengasuh utama (primary caregiver) pada usia sekitar delapan bulan dengan proporsi 50% pada ibu, 33% pada ayah dan 17% pada orang lain (Sutcliffe, 2002).

Berk, 2006) mengemukakan tiga kategori pola kelekatan, yaitu kelekatan aman (secure attachment) dan dua kategori kelekatan tidak aman (insecure attachment). Ainsworth membagi kelekatan tidak aman ke dalam dua kelompok, yaitu kelekatan cemas-menghindar (insecure-avoidant

attachment) dan kelekatan cemas-menolak (insecure-ambivalent

attachment) . Selanjutnya Main & Solomon (dalam Papalia, et al., 2008) mengemukakan kategori pola kelekatan yang keempat, yaitu kelekatan tidak teratur-tidak terarah (disorganized-disoriented attachment).

Bayi dengan kelekatan aman, telah belajar untuk menaruh rasa percaya bukan saja pada pengasuh mereka, tapi juga pada kemampuan mereka sendiri dalam mendapatkan yang mereka butuhkan (Papalia, et. al., 2008). Egeland (dalam Santrock, 2002) menemukan pula bahwa bayi dengan kelekatan aman lebih mampu berinteraksi dengan lingkungannya dan memiliki nilai yang lebih bagus pada kelas tiga. Hasil-hasil penelitian yang banyak menunjukkan perkembangan positif pada anak dengan kelekatan aman semakin menekankan bahwa kelekatan aman antara ibu dan anak penting untuk dialami anak sejak tahun pertama kehidupan anak.

68% adalah kekerasan pada anak. Pada sekian banyak kasus kekerasan terhadap anak, sebagian besar pelaku kekerasan adalah orang terdekat dan dikenal anak. Tercatat pula sepanjang tahun 2009, sekitar 70% pelaku

child abuse ini adalah orang dekat yang dikenal korban seperti ibu, ayah, dan paman (http:/kompas.com/, 2011).

Berdasarkan fenomena di atas, tidak semua anak telah merasakan pola kelekatan aman dengan ibu. Untuk itu, peneliti menjadi tertarik untuk meneliti mengenai pola kelekatan aman pada anak. Ibu dapat menjadi informan atau observer yang baik, sebab melalui ibu dapat dikumpulkan informasi mengenai perilaku anak (Posada et. al., 1995). Dalam penelitian ini peneliti memiliki ketertarikan untuk melihat pola kelekatan aman pada anak dari persepsi ibu. Persepsi adalah seperangkat proses yang dengannya kita mengenali, mengorganisasikan, dan memahami cerapan-cerapan indrawi yang kita terima dari stimuli lingkungan (Stenberg, 2008). Anak menunjukkan pola kelekatan tertentu dengan ibu, maka melalui seperangkat proses mental yakni mengenali, mengorganisasikan, dan memahami stimuli dari anak, ibu dapat mempersepsi pola kelekatan aman anak.

terbentuk antara ibu dan anak. Ibu yang lebih sensitif kepada kebutuhan anak yakni dapat membaca sinyal-sinyal yang disampaikan anak secara tepat, meresponnya dengan cepat serta sesuai kebutuhan anak, dan penuh kasih sayang dapat membangun hubungan kelekatan yang aman dengan anak (Wenar & Kerig, 2000).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Isabella dan Belsky (1991) ditemukan pula bahwa kuantitas kebersamaan ibu dan anak juga berpengaruh terhadap kelekatan aman pada anak. Berdasarkan penelitian Isabella dan Belsky (1991) diketahui bahwa kuantitas kebersamaan antara ibu dan anak atau banyaknya jumlah waktu yang dihabiskan ibu bersama anak berhubungan dengan kelekatan yang terbentuk antara ibu dan anak. Ibu yang lebih banyak menghabiskan waktu bersama anak dapat lebih memiliki peluang untuk membangun pola kelekatan aman pada anak daripada ibu yang memiliki sedikit waktu bersama anak.

pertanian dan perdagangan. Data Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Provinsi DI Yogyakarta (2009) menyatakan pula bahwa pada jumlah tenaga kerja perempuan yang ditempatkan antar lokal, daerah, maupun luar negeri pada tahun 2006 hingga 2008 lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Hal ini menandakan bahwa tenaga kerja perempuan lebih disukai oleh pasar daripada laki-laki.

Pergerakan kemajuan peran wanita membawa pada pergeseran peran wanita dalam perilaku peran gender khususnya di dalam keluarga. Hal tersebut menyebabkan munculnya perubahan harapan pada pria dan wanita mengenai dirinya dan sesama pasangan dalam peran mereka di hubungan pernikahan (Mickelson, Claffey, & Williams, 2006). Perubahan ini tentu akan membentuk suatu karakteristik hubungan tertentu antara suami dan istri di dalam keluarga.

Posada dan Pratt (2008) mengungkapkan bahwa karakteristik dari hubungan orangtua sebagai pasangan suami-istri dapat berpengaruh terhadap interaksi orangtua dan anaknya. Belsky (dalam Santrock, 2002) juga menambahkan bahwa dalam keluarga, relasi perkawinan, pengasuhan, dan perilaku bayi dapat saling memiliki pengaruh secara langsung dan tidak langsung.

yang jelas antara masing-masing anggota keluarga, maka fungsi keluarga akan terganggu dan akan mempengaruhi sistem dalam keluarga.

Pembagian peran dan tugas pasangan suami-istri dalam perkawinan disebut marital role (Lemme, 1995). Pembagian tugas dalam perkawinan ditentukan oleh bagaimana pasangan suami-istri menentukan tugas dan fungsi masing-masing pihak dalam perkawinan mereka (Silalahi & Meinarno, 2010). Dua tipe utama marital role adalah traditional marital role dan egalitarian marital role.

Karakteristik dari traditional marital role ialah suami memiliki peran yang dominan dan merupakan kepala rumah tangga yang tak terbantahkan. Pekerjaan dalam rumah tangga dibagi berdasarkan stereotipe yang ada, di mana istri merawat hal-hal di dalam rumah dan pengasuhan anak, sedangkan suami bekerja di luar rumah (Lemme, 1995).

Tipe kedua adalah egalitarian marital role yakni hubungan perkawinan yang lebih demokratis dan setara, di mana kekuatan dan otoritas dibagi bersama (Lemme, 1995). Suami-istri cenderung melakukan jenis pekerjaan yang sama berdasarkan siapa yang tersedia untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga tersebut (Cheal, 2000). Adanya perbedaan karakteristik peran dan tugas ibu pada masing-masing tipe

marital role memicu pertanyaan apakah terdapat perbedaan yang

Traditional marital role dan egalitarian marital role akan membawa konsekuensi yang berbeda bagi ibu yang menjalaninya. Dari konsekuensi yang diterima ibu pada masing-masing marital role tersebut akan membawa perbedaan pada kuantitas dan kualitas pengasuhan yang diberikan ibu pada anak. Dampak konsekuensi ibu pada masing-masing

marital role tersebut dapat bersifat positif maupun negatif pada pengasuhan anak.

Pada traditional marital role, tidak adanya dukungan suami pada pekerjaan dalam rumah tangga dapat berasosiasi dengan kecenderungan pada ibu untuk mempersepsi negatif kegiatan pengasuhan anak sehingga akan muncul tindakan pemeliharaan anak yang lebih negatif dan tidak responsif (Ehrenberg et. al., 2001). Kekurangan lainnya pada traditional marital role adalah adanya tuntutan bagi istri untuk taat pada keputusan yang diambil oleh suaminya tanpa ada kompromi. Hal ini menyebabkan meskipun istri bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak, istri tidak memiliki kekuatan dan otoritas terhadap pengambilan keputusan-keputusan penting tentang hal tersebut. Tidak adanya kombinasi kekuatan antara suami dan istri dalam hal perkembangan anak dapat menghambat perkembangan anak yang lebih sempurna (Ehrenberg et. al., 2001).

negatif bagi kualitas dan kuantitas pengasuhan ibu pada anak. Di sisi lain, konsekuensi dari egalitarian marital role yang membawa dampak positif bagi pengasuhan anak adalah dalam egalitarian marital role terdapat dukungan dan kontribusi suami dalam pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak, hal ini menyebabkan orangtua menjadi lebih terbuka pada anak dan pasangan suami istri mempersepsi lebih positif pada kegiatan pengasuhan anak (Ehrenberg et. al., 2001). Selain itu, dalam pernikahan egalitarian marital role, istri memiliki kesetaraan dalam pengambilan keputusan yang penting dalam keluarga sehingga istri merasa mendapatkan keadilan karena memiliki kesetaraan kekuatan dan otoritas dengan suami. Saling melengkapi dan kombinasi antara kekuatan suami dan istri dalam keluarga dapat mendorong perkembangan anak yang lebih sempurna (Ehrenberg et. al., 2001).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti memiliki dugaan bahwa konsekuensi yang diterima oleh ibu pada masing-masing marital role

Penelitian ini akan dilakukan di DI. Yogyakarta. Di DI. Yogyakarta, peran ibu dalam rumah tangga masih banyak dipengaruhi oleh konsep paternalistik kebudayaan Jawa. Untuk itu, nilai-nilai paternalistik yang kental ini akan membawa kepada suatu perbedaan yang lebih mencolok pada orangtua yang menerapkan traditional marital role

dan orangtua yang menerapkan egalitarian marital role. Dari hal tersebut diharapkan dapat semakin menggambarkan perbedaan persepsi ibu terhadap kelekatan aman anak. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, karena peneliti ingin meneliti fenomena ini secara umum tanpa melihat keunikan masing-masing responden secara khusus.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Apakah terdapat perbedaan persepsi ibu terhadap kelekatan aman anak berdasarkan marital role orangtua ?

C. Tujuan Penelitian

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi bagi perkembangan ilmu psikologi, khususnya Psikologi Perkembangan Anak dalam rangka memperkaya pemahaman mengenai kelekatan aman anak dan bagi Psikologi Keluarga dalam rangka mempertajam pengetahuan mengenai konsep marital role

dalam perkawinan.

b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang relevan.

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi orangtua dalam mengenali marital role yang dijalani, mengetahui pengaruh marital role terhadap konsekuensi yang diterima ibu, mengenali dampak marital role terhadap pengasuhan anak dan kelekatan aman yang terbentuk antara ibu dan anak.

15

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kelekatan Aman

1. Definisi Kelekatan

Menurut Wenar & Kerig (2000) kelekatan adalah ikatan kasih sayang yang dibangun antara anak dan pengasuhnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Santrock (2002) yang menyatakan bahwa kelekatan merupakan suatu ikatan emosional yang kuat antara bayi dan pengasuh atau ibu.

Papalia et. al. (2008) menyatakan kelekatan adalah ikatan emosional yang menetap dan berhubungan timbal balik antara bayi dan ibu, dan masing-masing berkontribusi terhadap kualitas hubungan kelekatan mereka. Lebih dalam Ainsworth et. al. (dalam Hoffman et al., 2006) menambahkan bahwa kelekatan adalah ikatan yang aktif, bersifat afektif, bertahan, dan saling berhubungan timbal balik di antara dua individu yang diyakini dapat tetap kokoh melalui interaksi yang berulang sepanjang waktu.

2. Pola-pola Kelekatan

Kualitas hubungan kelekatan sangat bervariasi. Hal ini tergantung pada kenyamanan yang dirasakan anak pada ibu. Anak akan merasa aman ketika ibu merupakan tempat yang aman pada situasi yang penuh tekanan dan dapat menjadi dasar yang aman untuk mengeksplorasi diri (Lemme, 1995). Ainsworth (dalam Bukatko, 2008) membedakan kelekatan ke dalam tiga pola, yaitu: kelekatan aman (secure attachment) dan dua pola kelekatan tidak aman (insecure attachment) yang terdiri dari kelekatan cemas-menghindar (avoidant-insecure attachment) dan kelekatan cemas-menolak (ambivalent-insecure attachment). Main dan Solomon (dalam Papalia et. al., 2008) kemudian menambahkan pola kelekatan aman yang keempat yaitu kelekatan tidak teratur-tidak terarah ( disorganized-disoriented attachment).

a. Kelekatan aman (secure attachment)

2002). Bayi dengan kelekatan aman memiliki ibu yang sensitif terhadap kebutuhan bayi, artinya ibu dapat dengan cepat “membaca” sinyal-sinyal yang disampaikan bayi dan segera meresponya sesuai dengan kebutuhan bayi dan memberikan respon secara positif (Wenar & Kerig, 2000).

b. Kelekatan tidak aman (insecure attachment)

Bayi dengan kelekatan tidak aman, bersikap menghindari ibu atau menunjukkan sikap mendua pada ibu. Bayi dalam kelekatan ini takut kepada orang asing dan terganggu oleh hal-hal kecil seperti perpisahan sehari-hari (Santrock, 2002). Kelekatan tidak aman, dibagi ke dalam tiga pola yaitu : kelekatan cemas-menghindar ( avoidant-insecure attachment), kelekatan cemas-menolak (ambivalent-insecure attachment), dan kelekatan tidak teratur-tidak terarah ( disorganized-disoriented attachment).

2) Kelekatan cemas-menolak (ambivalent-insecure attachment) Bayi dengan kelekatan ini, selalu merasa cemas bahkan sebelum ibu meninggalkannya. Bayi akan sangat marah ketika ibu meninggalkannya. Ketika ibu kembali, bayi akan menunjukkan ambivalensinya dengan mencari kontak dengan ibu dan pada saat yang sama bayi juga menolak keberadaan ibu dengan menendang atau menggeliat-geliat. Bayi dengan kelekatan ini kurang mampu mengeksplorasi lingkungannya dan sulit untuk ditenangkan (Papalia et. al., 2008). Bayi dengan kelekatan ini memiliki ibu yang tidak peka dan kurang terlibat terhadap bayinya. Ibu juga cenderung menunjukkan sikap mendua pada bayi kadang-kadang menghindar dan mendekat atau responnya tak tentu (Dayakisni & Yuniardi, 2004).

3) Kelekatan tidak teratur-tidak terarah (disorganized-disoriented attachment)

oleh bayi yang ibunya tidak sensitif, terganggu, atau cenderung menyakiti bayi atau pada ibu yang memiliki kehilangan yang belum tersembuhkan (Papalia et. al., 2008).

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat dua pola kelekatan, yaitu kelekatan aman (secure attachment) dan kelekatan tidak aman (insecure attachment). Kelekatan tidak aman dibagi menjadi tiga pola lagi yaitu kelekatan cemas-menghindar (avoidant-insecure attachment), kelekatan cemas-menolak (ambivalent-insecure attachment), dan kelekatan tidak teratur-tidak terarah (disorganized-disoriented attachment).

3. Fase-fase Kelekatan

Kelekatan antara bayi dan ibu selalu berkembang dari waktu ke waktu. Perkembangan kelekatan didukung oleh kapasitas emosi dan kognitif serta pengasuhan yang hangat dan sensitif. Kelekatan berkembang melalui empat fase (Berk, 2006).

a. Fase Pra-kelekatan / Preattachment (lahir sampai 6 minggu)

mengenali bau, suara dan wajah ibu. Namun, bayi belum lekat dengan ibu mereka (Berk, 2006).

b. Fase “Pembentukan Kelekatan” / “Attachment-in-the-making” (6 minggu sampai 8 bulan)

Pada fase ini, bayi mulai memberikan respon yang berbeda kepada ibu yang dikenalnya dan seseorang yang dianggapnya sebagai orang asing. Pada fase ini pula bayi mulai mengembangkan rasa percaya, yaitu harapan bahwa ibu akan selalu merespon tiap sinyal yang ia berikan. Meskipun demikian, pada usia ini bayi belum memberontak ketika berpisah dengan ibunya (Berk, 2006).

c. Fase “Kelekatan yang Jelas” / “Clear-cut” Attachment (6-8 bulan sampai 18 bulan-2 tahun)

d. Pembentukan hubungan timbal balik / Formation of a Reciprocal Relationship (18 bulan – 2 tahun dan seterusnya)

Saat anak mengakhiri tahun kedua kehidupannya, anak mengalami pertumbuhan yang cepat dalam memahami beberapa faktor yang mempengaruhi kehadiran dan ketidakhadiran ibu, serta dapat memprediksi kapan ibu ada di dekat mereka. Protes terhadap perpisahan dengan ibu dan distress karena perpisahan dengan ibu sudah mulai berkurang. Anak mulai bernegosiasi dengan ibu, menggunakan permintaan dan melakukan persuasi untuk mewujudkan tujuannya (Berk, 2006). Anak dan ibu menjadi sebuah

partner, di mana anak juga mulai menghargai perasaan, pikiran, dan tujuan yang dimiliki oleh ibu. Semakin meningkatnya kemampuan komunikasi anak pada usia ini menyebabkan anak dapat lebih memahami alasan-alasan terhadap perpisahan dan dapat mengekspresikan emosi mereka dengan cara yang lain selain menangis dan menempel pada ibu (Bukatko, 2008).

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kelekatan antara anak dan ibu berkembang melalui empat fase yaitu fase pra-kelekatan / preattachment, fase “pembentukan kelekatan” / “attachment-in-the-making”, fase “kelekatan yang jelas” / “clear-cut”

4. Persepsi Kelekatan Aman

a. Persepsi

Menurut King (2010), persepsi adalah proses mengatur dan mengartikan informasi sensoris untuk memberikan makna. Menurut Stenberg (2008) persepsi adalah seperangkat proses yang dengannya kita mengenali, mengorganisasikan, dan memahami cerapan-cerapan indrawi yang kita terima dari stimuli lingkungan. Pengertian persepsi lebih dalam diungkapkan oleh Solso, Maclin, & Maclin (2007) bahwa persepsi merupakan interpretasi kejadian-kejadian sensorik sesuai pengetahuan kita tentang dunia, budaya, pengharapan, bahkan disesuaikan dengan orang yang bersama kita saat itu dan kemudian memberikan makna terhadap pengalaman sensorik tersebut. Pengertian persepsi menurut Kuswana (2011) merupakan merupakan proses penilaian seseorang terhadap objek tertentu. Hal ini sejalan dengan pengertian persepsi menurut Young (dalam Kuswana, 2011) bahwa persepsi adalah aktivitas mengindera, menginterpretasikan, dan memberikan penilaian kepada objek fisik maupun objek sosial. Penginderaan tersebut tergantung pada stimulus fisik dan stimulus sosial yang ada di lingkungan.

b. Kelekatan Aman

Berk (2006) menyatakan bahwa kelekatan adalah ikatan yang kuat dan penuh kasih sayang yang kita miliki dengan seseorang yang istimewa yang dapat memberikan perasaan senang ketika berinteraksi dengannya dan menjadi nyaman ketika berada dekat dengannya selama masa-masa yang penuh tekanan. Menurut Cicirelli (dalam Lemme, 1995) kelekatan merupakan ikatan emosional di antara dua orang; hal ini secara khusus diidentifikasikan dengan saling mencintai, dorongan untuk selalu bersama, dan merepresentasikan keadaan internal dalam diri individu. Pengalaman kelekatan aman mengacu pada model kerja internal (internal working model) yang merepresentasikan ketidaksadaran sistem kepercayaan yang terintegrasi pada pengalaman awal, pada kondisi yang menguntungkan, dan merefleksikan kepercayaan seseorang pada

significant other yang akan selalu ada, memahami, dan tanggap (Fonagy dalam Fairchild, 2006).

kelekatan aman, akan merasa senang ketika ibu bersama dengan mereka. (Papalia et. al., 2008).

Kecemasan perpisahan dengan ibu tidak selalu muncul setiap kali ibu meninggalkan bayi. Ketika berpisah dengan ibu, respon bayi mungkin menangis atau tidak menangis. Jika bayi menangis, hal tersebut karena protes terhadap ketidakhadiran ibu dan bayi menunjukkan bahwa mereka memilih untuk bersama dengan ibu daripada bersama dengan orang asing yang tidak dikenalnya. Ketika ibu kembali, bayi akan secara aktif melakukan kontak dengan ibu dan tangisan bayi seketika mereda (Berk, 2006). Bayi yang mengalami kelekatan aman dengan ibu mereka, memiliki sikap yang kooperatif dan relatif bebas dari rasa marah (Papalia et al, 2008).

Bayi dengan pengalaman kelekatan aman memiliki ibu yang bersifat sensitif dan responsif terhadap sinyal yang disampaikan oleh bayi (Papalia et. al., 2008). Pederson (dalam Santrock, 2002) menambahkan bahwa bayi yang merasakan kelekatan aman cenderung memiliki ibu yang lebih peka, menerima dan dapat mengekspresikan afeksi terhadap bayi dibandingkan dengan bayi yang tidak merasakan kelekatan aman.

2008) bayi yang mendapatkan dasar aman dan dapat mempercayakan keresponsifan ibu, akan merasa cukup percaya diri untuk secara aktif melibatkan diri di dunia mereka. Fagot (dalam Papalia et. al, 2008) menambahkan pula bahwa anak dengan kelekatan aman berinteraksi positif dengan teman sebayanya dan tawaran kepada mereka untuk bermain cenderung diterima. Selain itu, Elicker et. al. dan Verscheren, Marcoen, dan Schoefs (dalam Papalia et. al, 2008) menunjukkan bahwa anak yang merasakan kelekatan aman berinteraksi lebih positif dengan orangtua, guru prasekolah, dan teman sebaya, serta lebih mampu menyelesaikan konflik.

c. Persepsi Kelekatan Aman

Berdasarkan definisi persepsi dan kelekatan aman, maka peneliti memiliki batasan definisi persepsi kelekatan aman adalah proses mengindera, menginterpretasikan, dan memberikan penilaian kepada anak berdasarkan ikatan emosional yang kuat dan penuh kasih sayang antara anak dan ibu, di mana anak merasa senang ketika berinteraksi dengan ibu dan anak menjadi nyaman ketika berada dekat dengan ibu karena anak percaya bahwa ibu selalu ada, memahami dan tanggap terhadap kebutuhan anak.

5. Aspek Kelekatan Aman

Terdapat empat aspek kelekatan aman yang dapat digunakan untuk melihat kualitas kelekatan aman antara anak dan ibu menurut Mary Ainsworth pada Strange Situation (dalam Bukatko, 2008).

a. Anak menggunakan ibu sebagai dasar rasa aman

b. Reaksi anak pada orang lain dan lingkungan yang tidak dikenal

Kecemasan dan distress dapat ditunjukkan oleh anak saat didekati dengan orang lain yang tidak dikenalnya. Hasan dan Shaver (dalam Lemme, 1995) menyatakan bahwa anak dengan kelekatan aman akan merasa lebih bahagia, memiliki ambang batas yang tinggi untuk keadaan distress dan lebih bersedia untuk melakukan explorasi terhadap lingkungan asing dan berinteraksi dengan orang lain yang tidak dikenalnya. Oleh karena itu, aspek ini digunakan untuk melihat reaksi anak saat didekati oleh orang yang tidak dikenal dan berada pada lingkungan yang asing bagi anak.

c. Reaksi anak pada saat ibu meninggalkannya

Kesedihan dapat ditunjukkan oleh anak saat ibu meninggalkannya. Hasan dan Shaver (dalam Lemme, 1995) mengatakan bahwa perpisahan dengan ibu akan menimbulkan keadaan

distress tetapi anak menjadi memiliki semangat yang kuat untuk berusaha berjumpa dengan ibu, namun kekecewaan dapat muncul jika pertemuan dengan ibu tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu, aspek ini untuk menilai bagaimana reaksi anak saat ibu meninggalkannya. d. Reaksi anak pada saat bertemu kembali dengan ibu

(Berk, 2006). Oleh karena itu, aspek ini untuk melihat bagaimana reaksi anak saat ibu kembali pada mereka setelah perpisahan.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka peneliti memberikan batasan terhadap aspek dari kelekatan aman. Peneliti menyimpulkan bahwa terdapat empat buah aspek kelekatan aman, yaitu : anak menggunakan ibu sebagai dasar rasa aman, reaksi anak pada orang lain dan lingkungan yang tidak dikenal, reaksi anak pada saat ibu meninggalkannya, dan reaksi anak pada saat bertemu kembali dengan ibu.

6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kelekatan Aman

Terdapat empat faktor yang berpengaruh terhadap kelekatan aman antara anak dan ibu (Berk, 2006), antara lain :

b. Kualitas pengasuhan ibu

Banyak teori yang percaya hal yang berpengaruh besar pada kualitas kelekatan adalah responsivitas ibu terhadap bayinya. Anak dapat memiliki kelekatan dengan pengasuh yang memberikan respon secara konsisten dan tepat terhadap sinyal yang diberikan anak (Bukatko, 2008). Ibu yang lebih sensitif kepada kebutuhan bayi yakni dapat membaca sinyal-sinyal yang disampaikan anak secara tepat, meresponnya dengan cepat serta sesuai kebutuhan anak, dan penuh kasih sayang dapat membangun hubungan kelekatan yang aman dengan bayinya (Wenar & Kerig, 2000).

c. Karakteristik bayi

Pengasuh bukanlah semata-mata yang bertanggung jawab pada munculnya kelekatan. Hal ini disebabkan karena ikatan kelekatan adalah konteks dari interaksi antara pengasuh dan bayi, untuk itu sangat beralasan jika gaya tingkah laku bayi juga berpengaruh terhadap ikatan emosional yang terjadi antara ibu dan bayi (Bukatko, 2008).

d. Konteks keluarga

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan terdapat empat faktor yang berpengaruh terhadap kelekatan aman, yaitu kesempatan untuk membangun hubungan dekat dengan ibu, kualitas pengasuhan, karakteristik anak, dan konteks keluarga.

B. Wanita Dewasa Awal

1. Perkembangan Fisik

Perkembangan fisik masa dewasa awal ialah periode perkembangan yang bermula pada usia 20 tahun dan berakhir pada usia 40 tahun (Papalia et. al., 2008). Pada masa dewasa awal kondisi fisik mencapai puncak dari kemampuan fisik, yakni pada usia di bawah 30 tahun. Dikatakan mencapai puncak kemampuan fisik sebab pada masa ini seseorang berada pada kondisi yang paling sehat. Penurunan kemampuan fisik terjadi ketika memasuki usia 30-an tahun (Santrock, 2002).

2. Perkembangan Kognitif

awal yang melibatkan intelektualitas pada situasi yang memiliki konsekuensi besar dalam mencapai tujuan jangka panjang, seperti pencapaian karir dan pengetahuan. Fase tanggung jawab adalah fase yang terjadi pada masa dewasa awal ketika telah membentuk keluarga, di mana pada fase ini perhatian-perhatian diberikan kepada keperluan-keperluan pasangan dan keturunan (Santrock, 2002).

3. Perkembangan Sosioemosi

Erik Erikson (dalam Santrock, 2002) mengatakan bahwa manusia berkembang pada tahap-tahap psikososial. Masing-masing tahap terdiri dari tugas perkembangan yang khas dan menghadapkan individu pada suatu krisis yang harus dihadapi. Selama tahun-tahun awal masa dewasa, individu berada pada tahap perkembangan keintiman dan keterkucilan (intimacy versus isolation). Pada masa ini, individu menghadapi tugas perkembangan pembentukan relasi intim dengan orang lain. Pada periode perkembangan dewasa awal, seseorang melakukan pemilihan pasangan, belajar hidup dengan seseorang secara akrab, memulai keluarga, dan mengasuh anak-anak (Santrock, 2002).

C. Marital Role

1. Definisi Pernikahan

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan memuat definisi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Gilarso, 1996). Ainsworth (dalam Lemme, 1995) mendefinisikan pernikahan adalah sebuah hubungan timbal balik yang didasarkan pada faktor emosional, seksual, dan saling ketergantungan satu sama lain.

Berdasarkan beberapa definisi pernikahan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa pernikahan adalah sebuah hubungan timbal balik dan kerjasama antara pria dalam perannya sebagai suami dan wanita dalam perannya sebagai istri yang didasarkan pada faktor emosional, seksual, dan saling ketergantungan satu sama lain dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

2. Definisi Peran Gender (Gender Role)

Konsep peran gender berhubungan dengan stereotipe gender. Stereotipe peran gender mengacu pada kepercayaan dan tingkah laku yang terkait dengan konsep maskulinitas dan feminitas. Ketika seseorang mengasosiasikan suatu pola perilaku pada pria maupun wanita, mereka percaya bahwa perilaku tersebut pasti berasosiasi dengan salah satu gender. Berdasarkan penjelasan tersebut, tampak bahwa stereotipe gender sangat mempengaruhi peran gender pria dan wanita dan membangun kategori peran gender secara sosial (Brannon, 1996).

Hoffman dan Kloska (1995) menjelaskan lebih dalam bahwa peran gender sebagai perbedaan sosial mengenai perilaku yang tepat bagi perempuan dan laki-laki. Brannon (1996) menyatakan bahwa peran gender laki-laki dan perempuan seperti halnya sebuah naskah yang diikuti oleh laki-laki dan perempuan agar dapat bertindak secara maskulin dan feminin dengan tepat. Peran gender lebih merujuk pada perilaku. Perilaku peran gender merupakan perilaku dari pola maskulin dan feminin, di mana bukan karena alasan bawaan adanya perbedaan pada pola tersebut namun karena pola tersebut telah diasosiasikan kepada laki-laki dan perempuan. Handayani dan Sugiarti (2001) menambahkan bahwa perbedaan peran gender antara laki-laki dan perempuan tidak ditentukan oleh perbedaan biologis atau kodrat, namun dibedakan atau dipilah-pilah menurut kedudukan, fungsi, dan peranan.

untuk diikuti oleh laki-laki dan perempuan yang dibedakan atau dipilah-pilah menurut kedudukan, fungsi, dan peranan laki-laki dan perempuan.

3. Definisi Marital Role

Lemme (1995) menyatakan bahwa marital role merupakan pembagian peran dan tugas pasangan suami dan istri dalam pernikahan. Silalahi dan Meinarno (2010) memberikan penjelasan pembagian tugas dalam perkawinan ditentukan oleh bagaimana pasangan suami-istri menentukan tugas dan fungsi masing-masing pihak dalam perkawinan mereka. Scanzoni (dalam Hoffman dan Kloska, 1995) mengungkapkan dalam marital role terdapat pembagian tugas antara pasangan suami dan istri yang secara langsung dipengaruhi oleh pandangan peran gender pasangan tersebut. Cheal (2002) menambahkan bahwa dalam pernikahan terdapat perbedaan jenis aktivitas yang dilakukan oleh suami dan istri dalam rangka memenuhi kepentingan keluarga.

4. Tipe-tipe Marital Role

Dua kategori utama dalam marital role diidentifikasi berdasarkan pembagian peran dan tugas pada pasangan dalam pernikahan yaitu tradisional dan egalitarian (Lemme, 1995).

a. Traditional Marital Role

Menurut Altrocchi (dalam Altrocchi & Cosby, 1989)

traditional marital role relatif sangat menekankan peran gender pada pasangan. Pada traditional marital role, suami memiliki peran yang dominan dan merupakan kepala rumah tangga yang tak terbantahkan. Pekerjaan dalam rumah tangga dibagi berdasarkan stereotipe yang ada, di mana istri merawat hal-hal di dalam rumah dan pengasuhan anak, sedangkan suami bekerja di luar rumah (Lemme, 1995).

b. Egalitarian Marital Role

Pada egalitarian marital role peran gender fleksibel dan dapat dinegosiasikan, dan masing-masing individual dapat mencapai kesepakatan yang ditentukan oleh pilihan yang telah disepakati dalam pernikahan (Altrocchi & Crosby, 1989). Egalitarian marital role

mengacu pada hubungan suami istri yang lebih setara, di mana kekuatan dan otoritas dibagi bersama (Lemme, 1995). Pada model

lebih setara. Dengan kata lain, tidak ada pemisahan peran dalam keluarga (Cheal, 2002).

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa terdapat dua tipe pernikahan berdasarkan peran dan tugas pasangan dalam pernikahan, yaitu traditional marital role dan

egalitarian marital role.

5. Wanita dalam Traditional Marital Role

Wanita dalam traditional marital role lebih banyak mengurusi masalah pengasuhan anak dan perawatan rumah sedangkan pria mencari nafkah di luar rumah (Brannon, 1996). Fokus pekerjaan wanita jelas, yakni hanya berorientasi pada tugas-tugas domestik tanpa harus memikirkan pekerjaan di luar rumah. Keadaan tersebut menyebabkan wanita dalam

traditional marital role tidak mengalami konflik peran sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pekerja.

yang tetap setia pada peran domestik juga dapat menimbulkan perasaan bahwa wanita telah berada pada tempat yang tepat dan alamiah dalam masyarakat (Santrock, 2002).

Wanita dalam traditional marital role tidak mendapatkan dukungan dan bantuan suami di dalam pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak sehingga wanita bekerja sendiri dalam pekerjaan tersebut. Selain itu, dalam traditional marital role juga tidak terdapat pembagian kekuatan dan otoritas dalam keluarga antara suami dan istri sehingga tidak ada kombinasi kekuatan antara suami dan istri dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

6. Wanita dalam Egalitarian Marital Role

Keaadan yang muncul akibat dari peran dan tugas wanita dalam

egalitarian marital role ialah fokus pekerjaan wanita tidak hanya pada pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak. Fokus wanita juga terbagi lagi kepada hal-hal yang berhubungan dengan mencari nafkah, pengambilan keputusan keluarga, dll. Pada ibu yang bekerja, konflik peran dapat terjadi ketika wanita berusaha untuk secara sempurna menjalankan peran gandanya menjadi seorang ibu dan sebagai pekerja (Santrock, 2002). Wanita dalam marital role ini juga menghabiskan lebih sedikit waktu dalam pekerjaan rumah tangga daripada wanita pada tipe traditional marital role.

Kesetaraan peran dan tugas antara suami dan istri dalam

7. Aspek Marital Role

Scanzoni (dalam Hoffman & Kloska, 1995) menyatakan bahwa terdapat dua aspek dalam marital role, yaitu pembagian tugas dan peran dalam rumah tangga, dan pembagian kekuatan dan otoritas dalam keluarga.

a. Pembagian tugas dan peran dalam rumah tangga

Tugas dan peran dalam rumah tangga yang utama adalah bagaimana pembagian tugas dan peran antara suami dan istri dalam melakukan pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak (Brannon, 1996).

1) Melakukan pekerjaan rumah tangga

Melalui pekerjaan-pekerjaan dalam rumah tangga akan dilihat bagaimana pembagian tugas dan peran pasangan suami dan istri dalam pekerjaan rumah tangga.

2) Melakukan pengasuhan anak

Tanggung jawab pada pengasuhan anak, dapat dilihat dari bagaimana pasangan suami dan istri menentukan pembagian tugas dan peran dalam kegiatan mengasuh anak.

b. Pembagian kekuatan dalam keluarga

keluarga, siapa yang melakukan pengambilan keputusan dalam keluarga, siapa yang menentukan peristiwa penting dalam keluarga, dan siapa yang mencari nafkah bagi keluarga (Altrocchi & Crosby, 1989).

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa terdapat dua aspek dalam marital role, antara lain pembagian peran dalam rumah tangga, dan pembagian kekuatan dalam keluarga.

D. Perbedaan Persepsi Ibu Terhadap Kelekatan Aman Anak Berdasarkan

Marital Role Orangtua

Ibu yang berusia antara 20 tahun sampai 40 tahun tergolong wanita dewasa awal (Papalia et. al., 2008). Pada masa dewasa awal ini, kondisi fisik wanita mencapai puncak dari kemampuan fisik. Pada masa ini pula, banyak individu yang menggunakan daya fisik yang ada untuk mencapai kemandirian secara ekonomi dan bertanggung jawab pada keluarga (Santrock, 2002).

Pergerakan kemajuan peran wanita membawa pada pergeseran peran wanita dalam perilaku peran gender. Ada tidaknya pergeseran peran gender antara pria dan wanita dalam keluarga dapat terlihat dari jenis aktivitas yang dilakukan oleh suami dan istri dalam rangka memenuhi kepentingan keluarga. Lemme (1995) menyatakan bahwa di dalam pernikahan terdapat marital role

yang merupakan pembagian tugas antara suami dan istri dalam pernikahan mereka. Marital role merupakan salah satu hal yang penting dalam keluarga sebab tanpa adanya pembagian tugas yang jelas pada masing-masing anggota keluarga, maka fungsi keluarga akan terganggu dan akan mempengaruhi sistem dalam keluarga.

Terdapat dua kategori utama dalam pernikahan yang diidentifikasi berdasarkan peran dan tugas pada pasangan dalam pernikahan yaitu

traditional marital role dan egalitarian marital role. Dalam traditional marital role pekerjaan dalam rumah tangga dibagi berdasarkan stereotipe yang ada, di mana istri merawat hal-hal di dalam rumah dan pengasuhan anak, sedangkan suami bekerja di luar rumah (Lemme, 1995). Pada

egalitarian marital role, peran gender fleksibel dan dapat dinegosiasikan (Altrocchi & Crosby, 1989). Egalitarian marital role mengacu pada hubungan suami istri yang lebih setara, di mana kekuatan dan otoritas dibagi bersama (Lemme, 1995).

menambahkan bahwa dalam keluarga, relasi perkawinan, pengasuhan, dan perilaku bayi dapat saling memiliki pengaruh secara langsung dan tidak langsung. Hubungan pernikahan antara suami dan istri merupakan pengaruh yang kuat terhadap fungsi ibu sebagai orangtua. Kualitas pengasuhan yang diberikan ibu tidak memberikan kenyamanan pada anak jika hubungan perkawinan antara suami dan istri tidak dapat berfungsi sebagai suatu sistem yang saling mendukung secara efektif (Posada & Pratt, 2008).

Interaksi antara ibu dan anak dalam proses pengasuhan akan menciptakan suatu ikatan emosional di antara keduanya. Berk (2006) menyatakan bahwa kelekatan adalah ikatan yang kuat dan penuh kasih sayang yang kita miliki dengan seseorang yang istimewa yang dapat memberikan perasaan senang ketika berinteraksi dengannya dan menjadi nyaman ketika berada dekat dengannya selama masa-masa yang penuh tekanan. Bowlby (dalam Hoffman et al., 2006) menjelaskan pula bahwa kelekatan yang terjalin antara orangtua dan anaknya bertujuan untuk melindungi anaknya dari bahaya dan untuk memberikan anak rasa aman dan nyaman pada anak.

sensitif kepada kebutuhan bayi yakni dapat membaca sinyal-sinyal yang disampaikan anak secara tepat, meresponnya dengan cepat serta sesuai kebutuhan anak, dan penuh kasih sayang dapat membangun hubungan kelekatan yang aman dengan bayinya (Wenar & Kerig, 2000).

Kuantitas pengasuhan ibu kepada anak tampak dari kesempatan yang dimiliki ibu untuk bersama dengan anak. Isabella dan Belsky (1991) ditemukan pula bahwa kuantitas kebersamaan ibu dan anak atau banyaknya jumlah waktu yang dihabiskan ibu bersama anak berhubungan dengan kelekatan yang terbentuk antara ibu dan anak.

Mc Bride & Mills (dalam Renk et. al., 2003) ditemukan bahwa ibu yang menghabiskan banyak waktu bersama anak memiliki lebih banyak waktu untuk berinteraksi langsung dengan anak, dapat tersedia jika anak membutuhkan, dan lebih bertanggung jawab pada anak. Hal ini didukung oleh pendapat Perry-Jenkins dan Crouter (dalam Renk et. al., 2003) yakni ibu yang banyak menghabiskan waktu di rumah dapat lebih terlibat dalam perkembangan anaknya. Keadaan-keadaan yang dirasakan ibu akibat dari peran dan tugasnya dalam penerapan traditional marital role di atas, diduga akan berpengaruh positif terhadap kualitas dan kuantitas pengasuhan ibu terhadap anaknya.

Kelemahan dari traditional marital role ialah tidak adanya dukungan suami dalam pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak. Penelitian yang dilakukan oleh Ehrenberg, Gearing-Small, Hunter, dan Small (2001) menghasilkan temuan bahwa dukungan suami dalam hal pengasuhan anak berasosiasi dengan tindakan pemeliharaan anak yang lebih positif dan responsif bagi istri maupun suami terhadap anak. Banyaknya pekerjaan dalam rumah tangga yang harus dikerjakan menyebabkan istri memandang tugas ini membuat mereka kurang santai dan lebih menekan. Dengan demikian, pada

tuntutan bagi istri untuk taat pada keputusan yang diambil oleh suaminya tanpa ada kompromi. Hal ini menyebabkan meskipun istri bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak, istri tidak memiliki kekuatan dan otoritas terhadap pengambilan keputusan-keputusan penting tentang hal tersebut. Tidak adanya kombinasi kekuatan antara suami dan istri dalam hal perkembangan anak dapat menghambat perkembangan anak yang lebih sempurna (Ehrenberg et. al., 2001). Keadaan-keadaan yang dirasakan ibu akibat dari peran dan tugasnya dalam penerapan traditional marital role di atas, diduga akan berpengaruh negatif terhadap kualitas dan kuantitas pengasuhan ibu terhadap anaknya. Dan keterkaitan tersebut, diduga akan berpengaruh pula terhadap kelekatan aman yang terbentuk antara anak dan ibu yang menerapkan traditional marital role.

Di sisi lain, peran dan tugas ibu dalam egalitarian marital role

berbeda dengan traditional marital role. Ibu dalam egalitarian marital role

bekerja (Santrock, 2002). Wanita yang berusaha untuk secara sempurna menjalankan peran gandanya menjadi seorang ibu dan sebagai pekerja dapat meningkatkan stress, ketidakpuasan dalam pengasuhan anak, dan kesulitan dalam berhubungan dengan anak (Renk et. al., 2003). Keadaan lain yang muncul bagi ibu dalam egalitarian marital role ialah ibu menghabiskan lebih sedikit waktu dalam pekerjaan rumah tangga daripada ibu pada tipe

traditional marital role. Selain itu, kurangnya waktu ibu bersama anak dan kurangnya tanggung jawab ibu pada anak dapat menjadi kelemahan pada ibu dalam egalitarian marital role. Huston dan Aronson (dalam Roeters, Lippe, & Kluwer, 2010) menyatakan bahwa wanita yang memiliki waktu yang sedikit dengan anak dapat mengurangi kualitas hubungan antara anak dan ibu. Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan waktu untuk berinteraksi langsung dengan anak, tidak selalu tersedianya ibu jika anak membutuhkan, dan kurangnya tanggung jawab pada anak. Keadaan-keadaan yang dirasakan ibu akibat dari peran dan tugasnya dalam penerapan egalitarian marital role

di atas dapat menjadi kelemahan ibu dalam proses pengasuhan dan diduga akan berpengaruh negatif terhadap kualitas dan kuantitas pengasuhan ibu terhadap anaknya.

secara imbang dalam hal pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak (Vijver, 2007). Dukungan suami dalam hal pengasuhan anak berasosiasi dengan tindakan pemeliharaan anak yang lebih positif dan responsif bagi istri maupun suami terhadap anak (Ehrenberg et, al., 2001). Pada egalitarian marital role terdapat pula kesetaraan dalam hal kekuatan dan otoritas dalam keluarga. Saling melengkapi dan kombinasi antara kekuatan suami dan istri dalam keluarga dapat mendorong perkembangan anak yang lebih sempurna (Ehrenberg et. al., 2001). Keadaan-keadaan yang dirasakan ibu akibat dari peran dan tugasnya dalam penerapan egalitarian marital role di atas, diduga akan berpengaruh positif terhadap kualitas dan kuantitas pengasuhan ibu terhadap anaknya. Dan keterkaitan tersebut, diduga akan berpengaruh pula terhadap kelekatan aman yang terbentuk antara anak dan ibu yang menerapkan egalitarian marital role.

E. Hipotesis

F. Skema Perbedaan Persepsi Ibu terhadap Kelekatan Aman Anak

berdasarkan Marital Role Orangtua

Menerapkan Traditional Marital Role Menerapkan Egalitarian Marital Role

Konsekuensi ibu : Fokus hanya pada pada

bidang domestik yaitu pekerjaan rumah tangga dan anak.

Tidak ada konflik peran. Ibu memiliki banyak

waktu untuk pengasuhan dan perawatan anak. pengasuhan, dan tidak kesulitan berhubungan anak membutuhkan ibu, dan lebih bertanggung jawab pada anak.

Persepsi ibu terhadap kelekatan aman anak Peran dan Tugas Ibu dalam keluarga:

Bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaan rumah tangga, tidak ada pembagian tugas dengan suami.

Bertanggung jawab penuh terhadap pengasuhan dan perawatan anak, suami tidak berkontribusi dalam pengasuhan dan perawatan anak.

Tidak memiliki kekuatan dan otoritas dalam keluarga.

Peran dan Tugas Ibu dalam keluarga:

Tidak bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaan rumah tangga, ada pembagian tugas dengan suami.

Tidak bertanggung jawab penuh terhadap pengasuhan dan perawatan anak, suami berkontribusi dalam pengasuhan dan perawatan anak.

Ada kesetaraan kekuatan dan otoritas di keluarga. Ibu (Usia Dewasa Awal)

Berada pada puncak kemampuan fisik (20-40th) Bertanggungjawab pada keluarga

Melakukan pengembangan pengetahuan dan karir

Konsekuensi ibu : Fokus ibu terpecah antara

pekerjaan ibu, pekerjaan rumah tangga, dan anak. Ada konflik peran. Ibu memiliki sedikit

waktu untuk pengasuhan dan perawatan anak.

Dampak negatif terhadap pengasuhan anak : Atensi dan energi ibu

terbagi untuk pekerjaan ibu dan pengasuhan anak. anak, ketersediaan ibu bagi anak kurang, ibu kurang bertanggungjawab pada anak.

Konsekuensi ibu : Tidak mendapatkan

dukungan dan kontribusi suami dalam pengasuhan anak.

Taat pada keputusan yang diambil suami tentang anak. anak, muncul tindakan pemeliharaan anak yang lebih negatif dan tidak responsif.

Tidak adanya kombinasi kekuatan antara suami dan istri dalam hal perkembangan anak dapat menghambat

perkembangan anak yang lebih sempurna.

Kelekatan aman anak tinggi Kelekatan aman anak rendah

Persepsi ibu terhadap kelekatan aman anak

Konsekuensi ibu : Ada dukungan dan

kontribusi suami dalam pengasuhan anak. Ada kombinasi keputusan

dalam keputusan tentang anak. anak yang lebih positif & responsif bagi istri dan suami terhadap anak. Adanya kombinasi

kekuatan suami dan istri dalam hal perkembangan anak dapat menghambat perkembangan anak yang lebih sempurna.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Rancangan penelitian kuantitatif yang digunakan bersifat komparatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk melihat ada tidaknya perbedaan antara dua kelompok atau dua sampel (Hadi, 2004). Penelitian ini bertujuan untuk melihat ada tidaknya perbedaan persepsi ibu terhadap kelekatan aman anak berdasarkan

marital role orangtua.

B. Variabel Penelitian

Variabel-variabel yang akan diteliti adalah : 1. Variabel bebas : Marital Role Orangtua

2. Variabel tergantung : Persepsi Kelekatan Aman Anak

C. Definisi Operasional

1. Variabel Bebas : Marital Role Orangtua

Marital role adalah pembagian peran dan tugas suami istri dalam pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami istri demi kepentingan keluarga.

role akan dikelompokkan ke dalam dua kategori tersebut. Traditional marital role adalah kategori untuk marital role di mana istri bertanggung jawab penuh pada pekerjaan rumah tangga serta pengasuhan anak dan suami tidak berperan serta dalam hal tersebut, selain itu istri juga tidak memiliki kekuatan dan otoritas dalam keluarga. Sebaliknya, egalitarian marital role adalah kategori untuk marital role di mana istri dan suami bekerja sama dalam pekerjaan rumah tangga serta pengasuhan anak, dan pasangan suami istri memiliki kesetaraan kekuatan dan otoritas dalam keluarga.

Pengkategorian marital role tersebut dapat dilihat dari tinggi rendahnya skor total yang diperoleh subjek melalui Skala Marital Role. Semakin tinggi jumlah skor yang diperoleh subjek, maka semakin tinggi kecenderungan subjek menerapkan traditional marital role. Dan sebaliknya, semakin rendah jumlah skor yang diperoleh subjek, maka subjek tergolong mempunyai kecenderungan menerapkan egalitarian marital role.

2. Variabel Tergantung : Persepsi Kelekatan Aman Anak

menjadi nyaman ketika berada dekat dengan ibu karena anak percaya bahwa ibu selalu ada, memahami dan tanggap terhadap kebutuhan anak.

Persepsi kelekatan aman anak dilihat melalui tinggi rendahnya skor total yang diperoleh subjek berdasarkan Skala Kelekatan Aman. Semakin tinggi skor yang diperoleh subjek maka semakin tinggi pula kelekatan aman antara anak dan ibu. Demikian sebaliknya semakin rendah skor yang diperoleh subjek maka semakin rendah pula kelekatan aman antara anak dan ibu.

D. Subjek Penelitian

Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 orang ibu yang terdiri dari 50 orang ibu yang menerapkan traditional marital role dan 50 orang ibu yang menerapkan egalitarian marital role. Keseluruhan subjek penelitian tersebut berdomisili di Provinsi DI. Yogyakarta.

Subjek dalam penelitian ini memiliki karakteristik sebagai berikut : 1. Wanita dewasa awal yang sudah menikah