9 II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Ganggang

Tjitrosoepomo (2005) menyatakan bahwa ganggang merupakan organisme berklorofil dan beraneka ragam, mulai dari yang bersel satu dan dapat bergerak bebas hingga yang multiseluler dan panjangnya dapat mencapai 60 m. Bentuk tubuh ganggang menunjukkan diferensiasi bila dilihat sepintas dari luar, sehingga kenampakannya seperti kormus tumbuhan tinggi, tetapi dari segi anatomi belum memperlihatkan adanya diferensiasi (secara mendalam). Menurut Simanjuntak (1995), kemampuan dalam berfotosintesis menjadikan ganggang sangat penting bagi ekosistem lautan. Ganggang merupakan sumber biomassa yang kaya akan senyawa-senyawa organik bersifat bioaktif.

Angka dan Suhartono (2000) berpendapat bahwa ganggang laut terdiri atas jenis bentik dan planktonik. Ganggang bentik tumbuh melekat pada substrat. Ganggang bentik banyak diperdagangkan dan terdiri atas ganggang hijau (Chlorophyta), ganggang merah (Rhodophyta) dan ganggang coklat (Phaeophyta). Ganggang berukuran mikroskopik, yang hidupnya melayang, atau mengapung, dan gerakannya mengikuti gerakan air dinamakan ganggang planktonik. Jenis

Diatomae, Coccolithorid (Chrysophyta), dan Dinoflagellata (Pyrrophyta) termasuk ganggang planktonik.

Seperti halnya tumbuhan lain, reproduksi ganggang meliputi dua cara, yaitu secara aseksual dan seksual (Sudiarto dan Tjitrosomo, 1982). Reproduksi aseksual berlangsung dengan berbagai cara, yang dibedakan ke dalam dua kategori yaitu: pertama, pembelahan dan fragmentasi, sedangkan kategori kedua yaitu pembentukan zoospora. Reproduksi seksual melibatkan pembentukan gamet, melalui peleburan satu gamet dengan gamet lainnya. Hasil peleburan dinamakan zigot. Terdapat 2 tipe utama reproduksi seksual. Tipe yang pertama, isogami: gamet-gametnya berukuran sama besar dan dapat bergerak bebas. Tipe yang kedua, oogami: gamet betina berukuran besar dibuahi gamet jantan yang kecil dan dapat bergerak.

Bold dan Wynne (1985) menyatakan bahwa reproduksi seksual tidak terjadi pada beberapa ganggang, dikarenakan filogenetiknya belum mengalami

10 perkembangan. Reproduksi seksual pada ganggang hijau-biru diketahui berdasarkan sifat genetiknya bukan berdasarkan kajian sitologis, sedangkan reproduksi seksual Euglenophyta dan Cryptophyta belum diketahui.

Pada dasarnya, klasifikasi ganggang ditentukan berdasarkan keanekaragaman pigmennya. Seiring dengan berkembangnya waktu, klasifikasi ganggang dibedakan atas ciri-ciri lain seperti sifat makanan, sifat struktural serta sifat reproduktifnya (Sudiarto dan Tjitrosomo, 1982). Beberapa klasifikasi divisi ganggang utama yang dikenal yaitu:

a. Divisi Chlorophyta (Ganggang Hijau)

Ganggang hijau tumbuh pada kisaran salinitas yang tinggi, bervariasi dari oligotropik yang hidup di laut yang jenuh akan zat terlarut dan sejumlah ganggang yang berkembang di perairan payau. Beberapa orde ganggang hijau hidup di laut secara eksklusif. Keduanya ditemui, baik spesies bentik maupun planktonik. Sejumlah ganggang tumbuh di habitat subaerial. Sejumlah besar organisasi tubuh Chlorophyta yang ditemui bersusunan uniseluler, kolonial (koenobik dan nonkoenobik), berserabut, bermembran, atau seperti lembaran, dan jenis tubular (Bold dan Wynne, 1985).

Ganggang hijau adalah salah satu kelompok ganggang yang besar dalam hal jumlah spesies dan luas persebaran serta dapat beradaptasi pada habitat ekstrim seperti ganggang hijau-biru. Spesies dengan bentuk tubuh lebih kecil kerap kali ditemukan di air tawar atau terestrial dengan siklus hidup meiosis zigotik, meskipun beberapa spesies unisel motil adalah anggota fitoplankton laut (Darley, 1982). Tjitrosoepomo (2005) menyebutkan bahwa sel-sel dari kelas Chlorophyceae mempunyai kloroplas berwarna hijau, mengandung klorofil-a dan -b serta karotenoid. Kloroplas terdiri atas pirenoid tepung dan minyak.

b. Divisi Chrysophyta

Salah satu genus dari Chrysophyta adalah Diatom. Diatom, termasuk kelas Bacillariophyceae, bersifat uniselular, dan ada yang merupakan koloni dengan bentuk yang bermacam-macam. Selnya bilateral atau radier simetris. Dinding sel terdiri atas lapisan dalam berupa pektin yang lunak, dan lapisan luar berupa

11 panser berisi zat kersik. Sel diatom mempunyai inti dan kromatofora yang berwarna kuning coklat. Kromatofora mengandung beberapa macam zat warna, antara lain: klorofil-a, karotin, santofil dan karotenoid menyerupai fikosantin; tetapi ada juga golongan yang tidak berwarna. Diatom ditemukan pada habitat air tawar maupun air laut, terpisah-pisah atau membentuk koloni yang sering melekat pada tumbuhan air maupun tempat-tempat yang basah. Sel-sel diatom tahan kekeringan sampai beberapa bulan.

c. Divisi Rhodophyta (Ganggang Merah)

Ganggang merah mudah dibedakan dengan kelompok ganggang eukariotik lain disebabkan kombinasi karakteristik berikut (Darley, 1982):

1. Ketidaklengkapan dari setiap tahap pembentukan flagelata.

2. Adanya pigmen aksesori fotosintesis yang disebut fikobilin (fikoeritrin dan fikosianin).

3. Fotosintesis pada lamela terjadi secara terpisah, atau adanya thylakoids, dalam kloroplas.

4. Pati sebagai cadangan makanan.

5. Keberadaan oogamous pada reproduksi seksual yang melibatkan sel-sel khusus betina disebut karpogonia dan gamet jantan disebut spermatia. Fikosianin dan fikoeritrin menyebabkan warna hijau klorofil tidak kelihatan. Cadangan utama dari Rhodophyta berupa tepung floridean, yang identik dengan amilopektin bercabang. Dinding sel Rhodophyta mengandung selulosa, galaktans (seperti agar, karagenan), silan, dan mannan, terdiri dari dua lapis yaitu lapisan mikrofibril yang keras di bagian dalam dan lapisan gel di sebelah luar (Atlas dan Bartha, 1981).

d. Divisi Cyanophyta (Ganggang Hijau-Biru)

Kelompok Cyanophyta beranggotakan sekitar 1.500 spesies, berwarna hijau-kebiruan, karena memiliki pigmen tambahan selain klorofil dan karotenoid. Pigmen-pigmen yang beragam menghasilkan kisaran sangat luas terhadap warna tumbuhan ini. Menurut Nester et al. (1973), beberapa dari kelas ini berwarna kuning, merah, ungu, atau warna lain.

12 Ganggang hijau-biru melangsungkan proses fotosintesis seperti tanaman pada umumnya. Beberapa ganggang hijau-biru dapat menangkap nitrogen dari udara, sifat yang tidak dimiliki ganggang lain (Netser et al., 1973). Produk dari fotosintesis pada ganggang hijau-biru yaitu glikogen (Pelczar dan Reid, 1958).

e. Divisi Euglenophyta

Euglenophyta merupakan organisme uniseluler yang aktif (motil) karena berflagel dan bereproduksi melalui pembelahan sel. Dinding sel Euglenophyta tidak memiliki selulosa seperti beberapa protozoa. Dinoflagelata termasuk jenis flagelata, dan mempunyai pigmen pirang-kuning lebih besar daripada pigmen hijau (Pelczar dan Reid, 1958).

f. Divisi Phaeophyta (Ganggang Coklat)

Sebagian besarPhaeophyceae hidup di air laut dan beberapa macam hidup di air tawar. Ukuran dan bentuk talusnya sangat besar di lautan dengan iklim sedang atau dingin. Phaeophyceae tergolong ke dalam ganggang bentik yang melekat pada batu-batu atau kayu. Sebagian besar bersifat epifit bahkan ada yang endofitik. Phaeophyceae merupakan ganggang multiseluler dan berwarna pirang. Inti selnya terdiri atas kromatofora yang mengandung: klorofil-a, karotin dan santofil yang tertutup oleh fikosantin. Kelompok phaeophyceae mengalami pergantian keturunan. Ganggang ini terdiri atas isomorfi (Dictyota) maupun heteromorfi (Laminaria, Cutleria). Fase perkembangannya yaitu zoospora dan gameta. Zoospora terdiri atas dua bulu cambuk yang heterokont dan terletak di samping tubuhnya. Saat bergerak bulu cambuk yang panjang menghadap ke depan dan yang pendek ke belakang (Tjitrosoepomo, 2005).

Cadangan utama dari ganggang coklat adalah laminarian, manitol, sukrosa dan gliserol. Dinding sel Phaeophyta umumnya tersusun atas selulosa di bagian dalam dan lapisan yang kotor atau bergetah di bagian luar, dan asam algin adalah bagian dari struktur dinding sel (Altar dan Bartha, 1981).

13 2.2. Ganggang di Ekosistem Persawahan dan Perairan Tawar

Fernández-Valiente dan Quesada (2004) menyatakan bahwa sawah merupakan suatu ekosistem air buatan yang dangkal, dengan pengelolaan lahan dan agrikultur yang dilakukan secara bersama, serta padi sebagai tanaman utama yang berinteraksi dengan biota air dan variabel lainnya. Menurut Forés dan Comín (1992), kelompok ganggang yang dapat ditemukan pada ekosistem sawah yaitu ganggang bersel satu (Chlorella; Cosmamarium; Navicula); gangang berfilamen (Cladofora; Spirogyra, Oedogonium) dan yang bersifat makrofitik (Chara; Nitella). Ganggang, sianobakteria dan biota planktonik maupun bentik juga bertindak sebagai produsen yang mampu melangsungkan proses fotosintesis. Pada ekosistem sawah, proses fotosintesis pada berbagai biota berlangsung secara bergantian, sesuai dengan fase pertumbuhan padi. Kelompok chlorophyceae dan diatom berkembang selama fase pembajakan. Ganggang hijau berfilamen dan sianobakteria bukan pengikat N2 akan mencapai produksi biomassa tertinggi pada

fase pembajakan hingga awal penanaman. Dari awal penanaman hingga panen, sianobakteria pengikat N2 tumbuh dominan (Fernández-Valiente dan Quesada,

2004).

Pada ekosistem sungai, produsen dan konsumen saling berinteraksi. Ganggang bertindak sebagai salah satu produsen. Jenis ganggang yang dapat ditemukan sebagai produsen di sungai di antaranya diatom, gangang hijau berfilamen ataupun tidak, ganggang hijau-biru seperti sianobakteria dan terkadang ganggang merah. Konsumen bertumbuh seiring dengan bertumbuh dan bereproduksinya kelompok produsen (Lamberti et al., 2007).

Siklus hara merupakan salah satu deretan proses pada semua ekosistem tidak terkecuali ekosistem sungai. Proses ini akan membentuk suatu struktur yang disebut dengan rantai makanan. Hara inorganik atau organik diserap oleh biota (produsen), kemudian hara ditransfer dari satu organisme ke organisme lain (melalui rantai makanan), kemudian ion hara dibebaskan kembali ke dalam lingkungan dalam bentuk yang tersedia, dan elemen tersebut diambil kembali oleh organisme (Mulholland, 1996).

14 2.3. Komposisi Kimia Sel Ganggang

Lipid dan asam lemak merupakan unsur pokok bagi semua tanaman, yang berfungsi sebagai komponen membran, cadangan, metabolit dan sumber energi. Lemak tersusun atas unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Angka dan Suhartono (2000) melaporkan bahwa lipid ganggang Spirulina memiliki kandungan asam lemak tak jenuh berupa asam linoleat sebesar 20% total lipid. Jenis-jenis gula yang menyusun karbohidrat Spirulina yaitu ramnosa (19%), glukan (1.5%), silitol berfosfor (2.5%), glukosamin dan asam muramat (2%), glikogen (0.5%) serta asam sialat (0.5%).

Becker (1994) menyatakan bahwa kandungan lipid rata-rata berbagai ganggang bervariasi antara 1 dan 40%, dan pada kondisi tertentu bisa mencapai 85% dari bobot kering. Lipid ganggang tersusun atas gliserol dan asam lemak dengan jumlah karbon pada rentang C12-C22. Ganggang eukariotik berisi asam lemak jenuh dan tak jenuh dengan trigliserida mencapai 80% total lipid. Pruvost

et al. (2009) menambahkan bahwa kandungan total lipid Neochloris oleoabundans cukup tinggi (23% dari bobot kering), produktivitas total lipid tertinggi yaitu 3,8 g m-2/hari ketika unsur mineral tidak terbatas. Komposisi kimia sel pada ganggang pada dasarnya terdiri atas protein larut, karbohidrat, lipid atau asam lemak dan asam amino. Komposisi kimia beberapa ganggang mikro dalam persen bobot kering dapat dilihat dalam Tabel 1.

Tabel 1. Komposisi Kimia Ganggang Mikro

Ganggang

Komposisi kimia (% bobot kering) Protein Karbohidrat Lemak Asam

nukleat Scenedesmus obliquus 50-56 10-17 12-14 3-6 Chlamydomonas rheinhardii 48 17 21 Chlorella vulgaris 51-58 12-17 14-22 4-5 Chlorella pyrenoidosa 57 26 2 Dunaliella salina 57 32 6 Tetraselmis maculata 52 15 3 Porphyridium cruentum 28-39 40-57 9-14 Spirulina platensis 46-63 8-14 4-9 2-5 Spirulina maxima 60-71 13-16 6-7 3-4.5 Sumber: Becker (1994)

Becker (1994) menemukan bahwa pada kondisi optimum, Dunaliella

mampu mengakumulasi 40% gliserol dari total biomassa, atau berkisar 16 g gliserol m-2/hari. Eksperimen jangka panjang Dunaliella pada skala massal

15 menunjukkan bahwa produksi rata-rata gliserol mencapai 4,5 g m-2/hari dengan salinitas 3,5 M. Setiap jenis ganggang mikro menghasilkan produksi total lipid yang bervariasi sesuai dengan sistem metabolisme atau kondisi fisik lingkungan yang berlangsung. Kandungan total lipid beberapa kelas ganggang diperlihatkan pada Tabel 2.

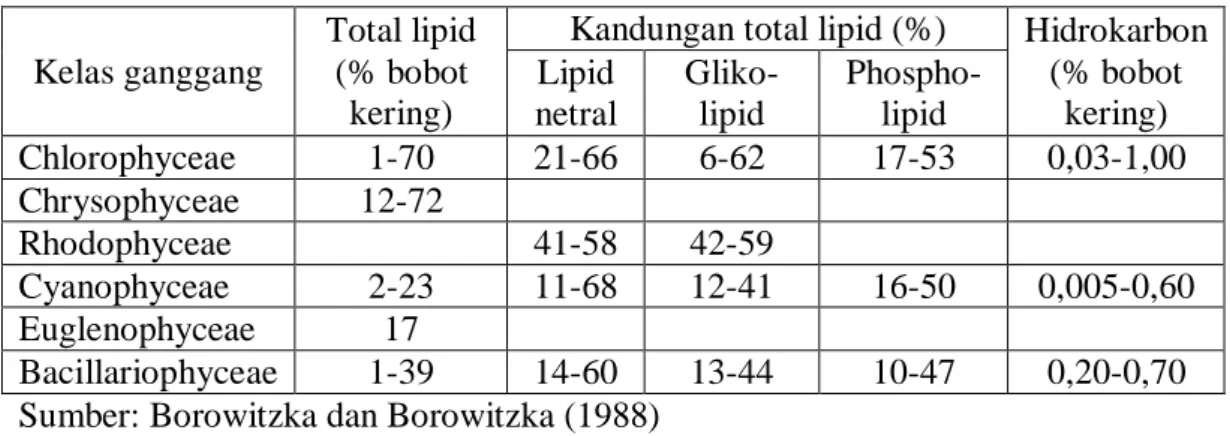

Tabel 2. Kadar Lipid Beberapa Kelas Ganggang

Kelas ganggang

Total lipid (% bobot

kering)

Kandungan total lipid (%) Hidrokarbon (% bobot kering) Lipid netral Gliko- lipid Phospho-lipid Chlorophyceae 1-70 21-66 6-62 17-53 0,03-1,00 Chrysophyceae 12-72 Rhodophyceae 41-58 42-59 Cyanophyceae 2-23 11-68 12-41 16-50 0,005-0,60 Euglenophyceae 17 Bacillariophyceae 1-39 14-60 13-44 10-47 0,20-0,70 Sumber: Borowitzka dan Borowitzka (1988)

Sel ganggang mikro tidak hanya mengandung lipid tetapi juga unsur penting laninnya. Arad dan Spharim (1998) menyatakan bahwa Spirulina,

Chlorella, Dunaliella, dan Scenedesmus mengandung protein yang tinggi.

Chlorella mengandung protein sebesar 50% atau lebih, dan Spirulina

mengandung total protein yang mencapai 70% dari biomassanya. McKinney (2004) melaporkan bahwa hasil uji massa sel ganggang mengandung 45-50% karbon pada fraksi organiknya dan hidrogen berkisar 6.8-9%. Kandungan nitrogen menunjukkan variasi yang besar, dari 2-11%. Unsur utama lainnya, oksigen, rata-rata 32-37%.

2.4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ganggang

Pada dasarnya keberlangsungan hidup ganggang mikro dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yaitu intensitas cahaya, suhu, hara, salinitas dan pH. Sebagai organisme fotoautotrof, ganggang mikro tergantung pada ketersediaan cahaya agar bisa melakukan proses fotosintesis. Intensitas cahaya dapat mempengaruhi akivitas ganggang mikro. McKinney (2004) menyatakan bahwa ganggang mikro menggunakan cahaya sebagai sumber energi untuk sintesis sel protoplasma. Pigmen fotosintesis yang ada pada ganggang akan mengubah energi cahaya

16 menjadi energi kimia lewat transfer elektron. Menurut Oh-Hama dan Miyachi (1988), proses fotosintesis pada Chlorella membutuhkan intensitas cahaya yang relatif rendah, berkisar 4.000-30.000 luks, sesuai dengan strain.

McKinney (2004) menyatakan bahwa ganggang mempunyai batas jenuh serapan cahaya yaitu 600 cahaya lilin. Di atas batas jenuh cahaya, ganggang tidak mampu menggunakan cahaya tambahan. Di bawah batas jenuh cahaya, proses metabolisme ganggang terhambat. Angelier (2003) menyatakan bahwa kebutuhan intensitas cahaya optimum bervariasi antara satu spesies dengan yang lain, yaitu rendah (100 µE/m2/s) pada Cyanophyceae seperti Anabaena cylindrica, dan tinggi (lebih dari 300 µE/m2/s) pada Chlorophyceae misal Monoraphidium minutum.

Pasokan CO2 merupakan hal yang penting untuk keberlangsungan hidup

ganggang, khususnya dalam aktivitas fotosintesis. Packer (2009) menyatakan bahwa melalui proses fotosintesis, ganggang mikro menggunakan energi matahari untuk mengubah CO2 menjadi biomassa dan membentuk karbohidrat, lipid, dan

protein (Jorquera et al., 2010).

Faktor lingkungan ketiga yang mempengaruhi pertumbuhan ganggang mikro adalah suhu. Nilai maksimum laju fotosintesis berlangsung cepat pada suhu berkisar 25-40 oC (Reynolds, 1990). Richmond (1988) menyatakan bahwa

Spirulina dapat tumbuh pada suhu optimum antara 35 dan 37 °C, dan pertumbuhannya terhambat pada suhu 40 °C. Beberapa Spirulina sp. dapat hidup pada suhu minimum sekitar 18 °C. Darley (1982) menyatakan bahwa beberapa diatom antartika mampu bertahan hidup pada suhu antara 4-6 °C dan mati pada suhu sekitar 7-12 °C, sedangkan isolat diatom yang diisolasi dari wilayah tropika akan mati pada lebih rendah dari 17 °C. Araújo dan Garcia (2005) melaporkan bahwa pada suhu antara 20 dan 25 °C, nilai nutrisi dari diatom Chaetoceros cf. wighamii meningkat karena produksi lipid, karbohidrat, dan protein yang tinggi.

Becker (1994) menyatakan bahwa pH medium biakan merupakan salah satu faktor yang penting bagi pertumbuhan ganggang. Nilai pH mencerminkan kelarutan karbondioksida dan mineral dalam medium dan mempengaruhi metabolisme ganggang secara langsung maupun tidak langsung. Syahri (2009) menyebutkan bahwa ganggang umumnya hidup dengan baik pada pH netral.

17

Cyanidium tumbuh secara optimum pada pH 2.0, sedangkan Spirulina hidup baik pada nilai pH antara 9 dan 11 (Becker, 1994).

Garam inorganik terlarut di air laut maupun air tawar mempengaruhi pertumbuhan fitoplankton terkait fungsinya dalam menentukan komposisi sel atau aktivitas osmotik fitoplankton. Aktivitas osmotik dari padatan terlarut juga mempunyai peran penting bagi pertumbuhan dan penyebaran fitoplankton. Sebagian besar spesies dari danau yang tenang menghendaki konsentrasi garam total lebih rendah dari 100-200 ppm (0,1-0,2 ‰). Beberapa spesies air tawar dan laut dapat tumbuh dengan baik pada salinitas berkisar 35 ‰ atau lebih, namun beberapa spesies menghendaki salinitas yang lebih rendah yaitu 4-20 ‰. Fitoplankton air pantai menghendaki salinitas optimum yaitu 20-25 ‰ (Darley, 1982). Araújo dan Garcia (2005) menambahkan bahwa salinitas 25 ‰ cukup baik bagi pertumbuhan dan komposisi kimia dalam protein, lipids, dan karbohidrat diatom Chaetoceros cf. wighami. Kandungan protein akan berkurang pada salinitas 35 ‰.

2.5. Ganggang Mikro sebagai Sumber Bahan Bakar Nabati (BBN)

Menurut Apriyantono (2006), dalam rangka menjamin keamanan pasokan energi dalam negeri dan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Per Pres) No. 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional. Dalam Peraturan Presiden tersebut, sasaran peranan bahan bakar nabati/BBN (biofuel) dalam konsumsi energi nasional ditargetkan lebih dari 5% pada tahun 2025. Bahan bakar nabati yang dimaksud meliputi biodiesel dan bioetanol (untuk pengganti premium).

Biodisel merupakan bahan bakar nabati dari minyak nabati yang baru maupun minyak nabati bekas penggorengan, melalui proses transesterifikasi maupun esterifikasi. Bioetanol adalah etanol yang dibuat dari biomassa berupa komponen pati atau selulosa. Bahan baku yang dapat diolah menjadi bahan bakar nabati (bioenergi) yaitu minyak sawit, minyak kelapa atau tetes tebu, dan diambil minyak ataupun patinya (Hambali et al., 2007).

Biomassa ganggang mikro dapat dimanfaatkan sebagai bioenergi. Produksi minyak dari ekstraksi ganggang mikro yang cukup tinggi dapat dijadikan bahan

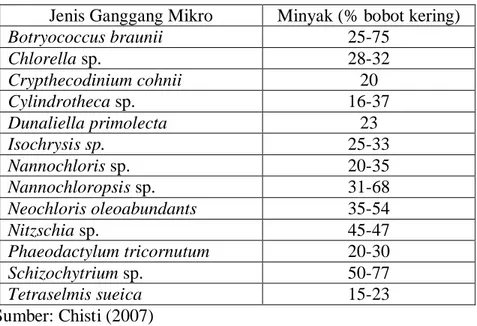

18 baku pembuatan bahan bakar nabati (bioenergi). Hossain et al. (2008) menyatakan bahwa ganggang mikro merupakan sumber cadangan biodisel tertinggi. Ganggang mikro menghasilkan minyak 25 kali lebih besar dari kacang kedelai dan 7-31 kali lebih besar dari minyak kelapa sawit. Produksi minyak dari beberapa jenis ganggang mikro disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Produksi Minyak Beberapa Jenis Ganggang Mikro Jenis Ganggang Mikro Minyak (% bobot kering)

Botryococcus braunii 25-75 Chlorella sp. 28-32 Crypthecodinium cohnii 20 Cylindrotheca sp. 16-37 Dunaliella primolecta 23 Isochrysis sp. 25-33 Nannochloris sp. 20-35 Nannochloropsis sp. 31-68 Neochloris oleoabundants 35-54 Nitzschia sp. 45-47 Phaeodactylum tricornutum 20-30 Schizochytrium sp. 50-77 Tetraselmis sueica 15-23 Sumber: Chisti (2007)

2.6. Metode Produksi Biomassa Ganggang Mikro pada Skala Lapang

Produksi biomassa dalam skala lapang memerlukan metode yang tepat agar hasil yang dicapai maksimum. Ada 2 metode yang dikenal dalam produksi biomassa ganggang mikro dalam skala lapang yaitu: kolam raceways dan fotobioreaktor. Informasi kedua metode ini disarikan dari laporan Chisti (2007).

Sebuah kolam raceway dibuat dari saluran resirkulasi rangkaian tertutup, yang biasanya mempunyai kedalaman 0,3 m. Pencampuran dan sirkulasi diperoleh dari suatu roda penggerak (seperti turbin). Aliran diarahkan di sekitar cekungan, yang ditempatkan di saluran aliran. Sepanjang hari, biakan diberikan makanan secara kontinu di depan roda penggerak. Biakan dipanen di belakang roda penggerak pada akhir rangkaian sirkulasi. Roda penggerak beroperasi sepanjang waktu untuk mencegah sedimentasi (pengendapan). Desain tampak depan sebuah kolam raceway disajikan pada Gambar 1.

19 Gambar 1. Tampak depan kolam raceway (Sumber: Chisti, 2007).

Pada raceway, pendinginan diperoleh melalui penguapan. Suhu berfluktuasi seiring dengan siklus harian dan musiman. Sistem raceway dapat memanfaatkan karbon dioksida lebih efisien daripada fotobioreaktor. Produktivitas dipengaruhi oleh kontaminasi ganggang yang tidak diinginkan dan organisme pemakan ganggang. Konsentrasi biomassa masih rendah karena campuran nutrisi pada sistem raceways sedikit dan tidak dapat bertahan pada zona optik yang gelap. Metode raceway dianggap lebih ekonomis dibandingkan fotobioreaktor, karena membutuhkan sedikit biaya untuk membangun dan mengoperasikannya. Metode ini memiliki produktivitas biomassa lebih rendah dibandingkan fotobioreaktor.

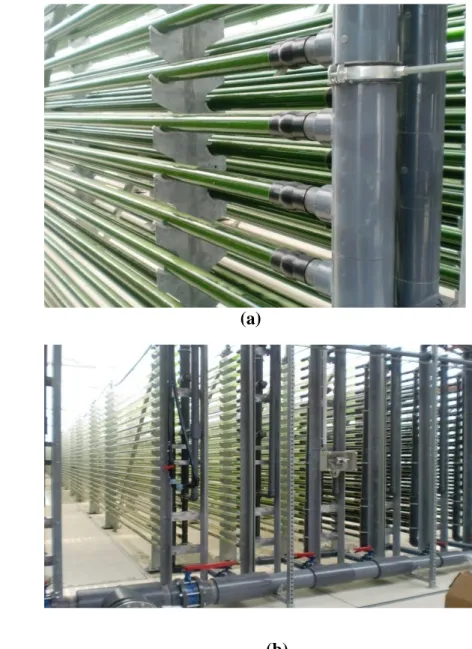

Pada dasarnya, kultur ganggang mikro dapat berlangsung pada sistem fotobioreaktor, untuk jangka waktu yang lama. Sebuah fotobioreaktor tubular terdiri atas sebuah larikan lurus berupa tabung transparan yang terbuat dari plastik atau kaca. Larikan tubular, atau kolektor surya, adalah ruang dimana sinar matahari ditangkap. Tabung kolektor surya umumnya berdiameter 0,1 m atau kurang. Diameter tabung terbatas karena cahaya tidak bisa menembus terlalu dalam ke biakanyangpadat. Media ganggang mikro dialirkan dari reservoir (yaitu

20 kolom degassing) ke kolektor surya dan kembali ke reservoir. Sebuah desain fotobioreaktor disajikan pada Gambar 2.

(a)

(b)

Gambar 2. Fotobioreaktor di Pusat Produksi Ganggang Algomed, Klötze, Jerman (Sumber: Santosa, 2010, tidak dipublikasikan).

Fotobioreaktor memerlukan pendinginan sepanjang hari. Pengendalian suhu sangat dibutuhkan pada malam hari, sehingga kehilangan biomassa dapat diperkecil. Tabung luar fotobioreaktor didinginkan dengan menggunakan pengatur suhu. Kumparan pengatur suhu ditempatkan pada kolom degassing.

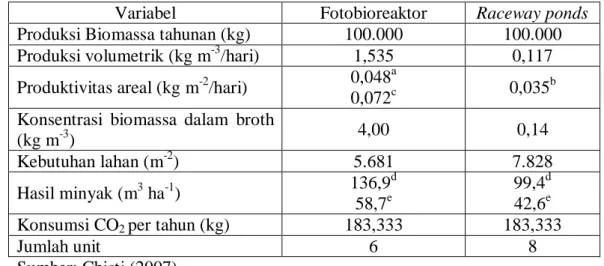

21 Tabel 4 menunjukkan perbedaan antara metode fotobioreaktor dan

raceway pada produksi biomassa ganggang mikro, pada tingkat produksi 100 ton biomassa per tahun. Kedua metode tersebut membutuhkan karbon dioksida dalam jumlah yang sama. Kehilangan CO2 ke atmosfer pada kedua sistem tersebut

diabaikan. Fotobireaktor menghasilkan minyak lebih besar per hektar daripada kolam raceway. Hal ini dikarenakan produktivitas biomasssa volumetrik dari fotobioreaktor 13 kali lipat lebih besar dibandingkan kolam raceway.

Tabel 4. Perbedaan Produksi antara Metode Raceway dan Fototobireaktor

Sumber: Chisti (2007) Keterangan:

a

berdasarkan fasilitas area.

b

berdasarkan area kolam aktual.

c

berdasarkan area proyek tabung fotobioreaktor.

d

berdasarkan 70% dari bobot minyak dalam biomassa.

e

berdasarkan 30% dari bobot minyak dalam biomassa.

Variabel Fotobioreaktor Raceway ponds

Produksi Biomassa tahunan (kg) 100.000 100.000 Produksi volumetrik (kg m-3/hari) 1,535 0,117 Produktivitas areal (kg m-2/hari) 0,048

a

0,072c 0,035

b

Konsentrasi biomassa dalam broth

(kg m-3) 4,00 0,14 Kebutuhan lahan (m-2) 5.681 7.828 Hasil minyak (m3 ha-1) 136,9 d 58,7e 99,4d 42,6e

Konsumsi CO2 per tahun (kg) 183,333 183,333