BAHAN AJAR

PROGRAM KHUSUS SLB

TUNARUNGU

BINA KOMUNIKASI PERSEPSI BUNYI DAN IRAMA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

PUSAT KURIKULUM Jakarta, Mei 2010

LAMPIRAN LAPORAN 6

KEGIATAN PENELAAHAN DAN PERBAIKAN

MODEL BAHAN AJAR PROGRAM KHUSUS

TIM PENGEMBANG

BAHAN AJAR PROGRAM KHUSUS

BINA KOMUNIKASI PERSEPSI BUNYI DAN IRAMA

1. Murni Winarsih, M.Pd. Dosen PLB FIP Universitas Negeri Jakarta

2. Hj. Tri Wanti, S.Pd. Kepala SDLB-B Santi Rama Jakarta 3. M. Fajar Podangsih Guru SDLB-B Santi Rama Jakarta 4. Wahyu Rinaningsih, S.Pd. Guru SDLB-B Pangudi Luhur

Jakarta

5. Panigoran Nasution, S.Pd. Guru SDLB Negeri 1 Jakarta 6. Drs. NS Vijaya KN, M.A. Pusat Kurikulum

7. Drs. Bunyamin, M.Pd. Pusat Kurikulum 8. Suharyadi, S.E., M.Pd. Pusat Kurikulum

Editor

1. Dra. Diah Harianti, M.Psi. 2. Drs. NS Vijaya KN, M.A. 3. Drs. Bunyamin, M.Pd. 4. Suharyadi, S.E., M.Pd.

KATA PENGANTAR

Bahan ajar program khusus bina komunikasi persepsi bunyi dan irama(BKPBI) merupakan acuan untuk pembaca, pendidik, pemerhati anak tunarungu yang berminat agar lebih memahami masalah anak tunarungu dalam berkomunikasi melalui BKPBI dengan tahapan-tahapannya. Bahan ajar ini juga dapat membantu guru-guru sekolah luar biasa tunarungu yang dapat diadopsi dan diadaptasi.

Bahan ajar ini disusun oleh Tim Pengembang Kurikulum dari Pusat Kurikulum, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Nasional; ahli dari perguruan tinggi, guru, dan kepala sekolah. Dalam proses pengembangannnya juga telah diujicobakan ke SLB-SLB di lima provinsi, yakni: Sumatra Selatan; Jawa Barat, DI Yogyakarta; Jawa Timur; dan Bali.

Berkenaan dengan itu, diucapkan terima kasih kepada seluruh pengembang dan kontributor atas jerih payah, masukan, informasi, pendapat, dan saran-sarannya yang berguna bagi terwujudnya bahan ajar ini.

Tidak ada gading yang tak retak, kami mengharap masukan dan saran dari pembaca untuk penyempurnaan bahan ajar ini

Jakarta, Juni 2010 Kepala Pusat Kurikulum

DAFTAR ISI hal SAMPUL……… TIM PENGEMBANG……… i KATA PENGANTAR……….. ii DAFTAR ISI………. iii BAB I PENDAHULUAN……… 1 A. Latar Belakang……… 1

B. Tujuan Penulisan Bahan

Ajar……..………. 3 C. Sasaran……… 3 D. Sistematika Penulisan……… 3 E. Rambu-rambu……….. 4

BAB II HAKEKAT ANAK

TUNARUNGU………..

5

A. Pengertian……… 5

B. Klasifikasi……… 6

C. Karakteristik…….………. 9

D. Dampak Ketunarunguan terhadap Kemampuan

Berbahasa……….

10

BAB III BAHAN AJAR PROGRAM KHUSUS

BKPBI……… 13

B. Perlunya Program

BKPBI……… 14

C. Tujuan Umum dan Tujuan

Khusus………..……… 16 D. Tujuan Setiap Tahapan………. 17 E. Sarana BKPBI……… 17 F. Pelaksanaan BKPBI……… 19 BAB IV PENUTUP ………. 70 GLOSARIUM……… 71 DAFTAR PUSTAKA………. 72

PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Pelayanan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan amanat yang tidak bisa disia-siakan, seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Hal ini berarti pendidikan harus dapat melayani semua warga negara termasuk anak luar biasa, atau berkelainan, yaitu mereka yang mempunyai jenis kelainan/penyimpangan dalam segi jasmani, kedriaan, intelektual, sosial, dan emosional, atau gabungan dari segi-segi kelainan tersebut sehingga untuk mencapai perkembangan kapasitas yang maksimum. Sebagai turunan UUD 1945 tersebut, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) pada Pasal 5 Ayat (2) dan pasal 32 ayat (1) menyatakan bahwa warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Secara yuridis formal anak luar biasa memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, pelaksanaan pendidikannya diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa [UUSPN Pasal 4 ayat (1)].

Sebagai suatu upaya melayani dan meningkatkan mutu pendidikan anak luar biasa, salah satu tugas pokok dan fungsi Pusat Kurikulum adalah melaksanakan pengembangan model-model kurikulum dan pembelajaran pada berbagai satuan pendidikan. Di antaranya adalah pengembangan bahan ajar pendidikan khusus untuk Sekolah Luar Biasa (SLB).

Pada tahun 2009 Pusat Kurikulum telah mengembangkan bahan ajar untuk anak tunagrahita dan autis. Selanjutnya hasil pemantauan di lapangan melalui bantuan teknis profesional, populasi yang terbanyak setelah tunagrahita adalah tunarungu (DIT PSLB, 2005) juga kurangnya sumber, referensi, data, dan model yang dimiliki oleh para guru SLB tunarungu perlu disediakan model bahan ajar yang dapat diadopsi dan diadaptasi.

Selanjutnya, pada tahun 2010 Pusat Kurikulum menimbang fakta empiris, memperhatikan undang-undang yang berlaku, maka diputuskan dan ditetapkan berbagai kegiatan antara lain: mengembangkan bahan ajar program khusus Bina Komunikasi Persepsi Bunyi dan Irama (BKPBI). BKPBI merupakan program khusus yang wajib diikuti oleh peserta didik di sekolah luar biasa tunarungu mulai dari usia dini yang dalam pelaksanaannya tidak bersifat formal namun terprogram, dilanjutkan di Taman Kanak-kanak Luar Biasa Tunarungu (TKLB-B), Sekolah Dasar Luar Biasa Tunarungu (SDLB-B), sampai dengan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Tunarungu (SMPLB-B).

Kegiatan pengembangan model bahan ajar merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pusat Kurikulum dalam penyiapan bahan kebijakan bagi pengembangan standar isi dan standar proses, pengembangan model dan inovasi kurikulum, pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran, pelayanan profesional pengembangan kurikulum, silabus dan pembelajaran, serta pemantauan penerapan standar isi dan standar proses.

Pengembangan model-model kuriklum dan bahan ajar ini dapat menjadi acuan bagi sekolah untuk memaksimalkan kualitas penerapan bahan ajar yang digunakan, dengan harapan dapat mendukung rencana strategis Kementerian Pendidikan Nasional bidang penelitian dan pengembangan pendidikan dalam upaya penjaminan mutu secara terprogram dengan mengacu kepada Standar

Nasional Pendidikan, sedangkan silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan bahan ajar beserta sarana pendukung pembelajaran yang disusun oleh satuan pendidikan meliputi seluruh mata pelajaran-mata pelajaran jenjang pendidikan dasar dan menengah seperti yang diatur pada standar isi.

Perlu diketahui bahan ajar ini selain untuk memberikan pedoman kepada guru guna melatih anak tunarungu memaksimalkan sisa pendengaran yang masih dimiliki juga akan membentuk sikap dan karakter yang berlandaskan nilai-nilai religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat dan komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Melalui nilai-nilai di atas diharapkan dapat membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, tak terkecuali anak-anak tunarungu.

Dengan demikian, model bahan ajar perlu disusun sesuai dengan kondisi, kebutuhan, potensi dan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik yang dapat digunakan sebagai (1) acuan atau referensi bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum, silabus dan bahan ajar dan (2) bahan untuk diadaptasi atau diadopsi oleh satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhannya.

B. Tujuan Penulisan Bahan Ajar

Model bahan ajar ini disusun agar dapat digunakan, diadopsi, diadaptasi, ataupun diinovasi oleh satuan pendidikan dalam mengembangkan bahan ajar mandiri yang sesuai dengan kondisi, kebutuhan, situasi, dan karakteristik peserta didik, satuan pendidikan atau daerah setempat.

C. Sasaran

Model bahan ajar ini secara umum ditujukan untuk pembaca, pendidik, pemerhati anak tunarungu yang berminat agar lebih memahami masalah anak tunarungu dalam berkomunikasi melalui BKPBI dengan tahapan-tahapannya. Bahan ajar ini juga dapat membantu guru-guru sekolah luar biasa tunarungu yang dapat diadopsi dan diadaptasi.

D. Sistematika Penulisan

Saat ini sumber-sumber yang membahas secara khusus tentang ketunarunguan masih minim, terlebih yang membahas mengenai program khusus BKPBI bagi anak tunarungu. Oleh karena itu dalam bahan ajar yang terdiri dari empat bab ini, dengan fokus terbesarnya pada bagaimana proses pelaksanaan BKPBI bagi anak tunarungu melalui beberapa tahapan yaitu deteksi, diskriminasi, identifikasi, dan komprehensi diharapkan dapat menjadi alternatif sumber bagi guru pendidikan luar biasa yang mengajar anak tunarungu.

Bahan ajar ini terdiri dari empat bab. Pertama, berisi tentang latar belakang mengapa bahan ajar ini disusun, diperuntukan bagi siapa bahan ajar ini, sistematika penulisan serta rambu-bambu, bab kedua berisi mengenai hakekat ketunarunguan yang membahas tentang pengertian anak tunarungu, klasifikasi, karakteristik, dan dampak ketunarunguan terhadap kemampuan berbahasa anak tunarungu, bab ketiga membahas mengenai pengertian BKPBI, perlunya program BKPBI, tujuan umum dan tujuan khusus BKPBI, tujuan setiap tahapan, sarana yang diperlukan dalam BKPBI dan pelaksanaan BKPBI yang terdiri dari deteksi, diskriminasi, identifikasi serta komprehensi, bab keempat diakhiri dengan penutup, glosarium, dan daftar pustaka.

E. Rambu- rambu

1. Pelaksanaan bahan ajar BKPBI Bahasa dilaksanakan sesuai dengan situasi kondisi di lapangan (sarana, siswa, dan tenaga guru ). Guru diberi wewenang untuk menentukan kompetensi mana yang sesuai dengan kondisi anak.

2. Materi pokok bahan ajar ini telah diurutkan sesuai dengan prinsip dasar BKPBI Bahasa, dimulai dengan mendeteksi ada tidak adanya bunyi, mendiskriminasi, mengidentifikasi, dan mengkomprehensikan bunyi makna bahasa.

3. Ada sebagian materi yang disajikan dalam bahan ajar ini belum tercantum dalam Standar Kompetensi, untuk itu kami menambahkannya. 4. Model bahan ajar ini dapat dipakai secara fleksibel kapanpun dan usia

berapapun siswa mulai diterima di sekolah, tidak tergantung pada urutan jenjang satuan pendidikan dan umur anak.

5. Inisiatif dan kreativitas guru sangat diharapkan agar pembelajaran BKPBI Bahasa menarik, menantang , berakhir menyenangkan bagi siswa, dan hasilnya memuaskan.

6. Agar tujuan tercapai hendaknya latihan dilaksanakan secara tersruktur, terprogram, dan berkesinambungan, dengan memperhatikan ketunarunguan, kecerdasan, kondisi alat bantu mendengar (ABM), dan motorik anak.

7. Keterampilan guru akan terlatih dengan melaksanakan BKPBI Bahasa. 8. BKPBI Bahasa merebak di semua mata pelajaran bahkan berlangsung

sepanjang hari, tidak tergantung pada jam pelajaran BKPBI saja.

9. Agar tujuan tercapai perlu dilaksanakan penilaian secara obyektif dan kualitatif sesuai dengan kompetensi, kecerdasan, sisa pendengaran anak, penggunaan ABM, metode, pendekatan pemilihan materi, bahasa yang bermakna, dan peralatan yang menunjang.

HAKEKAT ANAK TUNARUNGU A. Pengertian

Istilah tunarungu secara etimologi dari kata “tuna” dan “rungu”, tuna artinya kurang dan rungu artinya pendengaran. Orang dikatakan tunarungu apabila ia tidak mampu mendengar atau kurang mampu mendengar suara. Apabila dilihat secara fisik, anak tunarungu tidak berbeda dengan anak dengar pada umumnya. Pada saat berkomunikasi barulah diketahui bahwa mereka tunarungu.

Untuk mengetahui lebih lanjut hakikat tunarungu, di bawah ini akan dikemukakan beberapa pendapat, antara lain Van Uden (1977), sebagai berikut:

“A deaf person is one whose hearing is disabled to an extent (ussualy 70 dB ISO or greater) that precludes the understanding of speech through the ear alone without or with the use of hearing aid. A hard of hearing person is one whose hearing is disabled to an extent (ussualy 35 to 69 dB ISO) that makes difficult, but does not precludes the understanding of speech through the ear alone without or with the use of a hearing aid”. Dari pendapat tersebut dapat diartikan bahwa seseorang dikatakan tuli jika kehilangan kemampuan mendengar pada tingkat 70 dB ISO atau lebih, sehingga ia tidak dapat mengerti pembicaraan orang lain melalui pendengarannya sendiri, tanpa atau menggunakan alat bantu mendengar. Sedangkan seseorang dikatakan kurang dengar apabila kehilangan kemampuan mendengar pada tingkat 35 dB sampai 69 dB ISO, sehingga ia mengalami kesulitan untuk mengerti pembicaran orang lain melalui pendengarannya sendiri, tanpa atau dengan alat bantu mendengar(ABM).

Donald F. Morees (1978: 3) dalam Somad dan Herawati (1996: 26), mendefinisikan tunarungu sebagai berikut:

“Hearing impairment a generic term indicating a hearing disability that may range in severity from mild to profound it concludes the sub sets of deaf and hard of hearing. A deaf person in one whose hearing disability preclude succesful processing of linguistic information through audition, with or without a hearing aid. A hard of hearing is one one who generally with use of hearing aid, has residual hearing sufficient to enable succesful processing og linguistic information through auditon”.

Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa tunarungu adalah suatu istilah umum yang menunjukkan kesulitan mendengar dari yang ringan sampai berat, digolongkan ke dalam tuli dan kurang dengar. Orang tuli adalah yang kehilangan kemampuan mendengar sehingga menghambat proses informasi bahasa melalui pendengaran, baik memakai ataupun tidak memakai alat bantu dengar di mana batas pendengaran yang dimilikinya cukup memungkinkan keberhasilan proses informasi bahasa melalui pendengaran.

B. Klasifikasi

Untuk keperluan layanan pendidikan khusus, para ahli berpendapat klasifikasi mutlak diperlukan. Hal ini sangat menentukan dalam pemilihan alat bantu mendengar yang sesuai dengan sisa pendengarannya dan menunjang pembelajaran yang efektif. Dengan menentukan tingkat kehilangan pendengaran dan pemilihan alat bantu dengar serta layanan khusus yang tepat, akan menghasilkan akselerasi secara optimal dalam mempersepsi bunyi bahasa dan wicara.

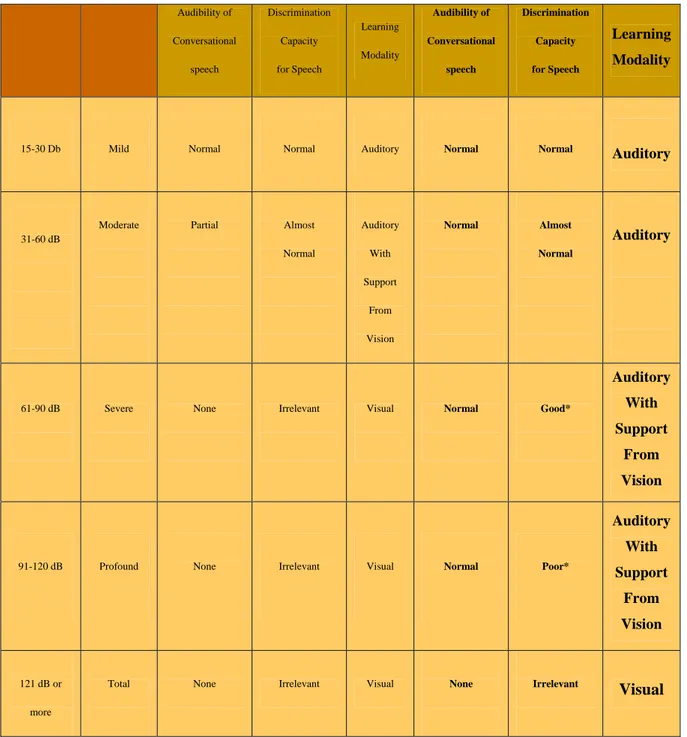

Klasifikasi ketunarunguan sangat bervariasi menurut Boothroyd (1982,8) seperti pada gambar Klasifikasi dan karakteristik ketunarunguan di bawah ini didasarkan pada

Kelompok I : Kehilangan 15-30 dB, mild hearing losses atau ketunarunguan ringan; daya tangkap terhadap suara cakapan manusia normal. Kelompok II : Kehilangan 31-60 dB, moderate hearing losses atau ketunarunguan

atau ketunarunguan sedang; daya tangkap terhadap suara percakapan manusia hanya sebagaian.

Kelompok III : Kehilangan 61-90 dB: severe hearing losses atau ketunarunguan berat; daya tangkap terhadap suara cakapan manusia tidak ada. Kelompok IV : Kehilangan 91-120 dB: profound hearing losses atau ketuna-

runguan sangat berat; daya tangkap terhadap suara percakapan manusia tidak ada sama sekali.

Kelompok V : Kehilangan lebih dari 120 dB : total hearing losses atau ketunarunguan total; daya tangkap terhadap suara cakapan manusia tidak ada sama sekali.

Gambar: Klasifikasi Ketunarunguan

Selanjutnya, Boothroyd (1982) mendeskripsikan ketunarunguan berdasar amplifikasi dan tanpa amplifikasi terkait dengan derajat ketulian. Deskripsi ini dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tanpa Amplifikasi Dengan Amplifikasi

Klasifikasi Ketunarunguan Berdasarkan Tingkat Kehilangan Berdasarkan saat Terjadinya Kehilangan Berdasarkan Tempat Kerusakan Berdasarkan Taraf Penguasaan Bahasa 26-40 dB 41-55 dB 56-70 dB 71-90 dB > 91 dB Ring an Seda ng Seda ng-Berat Berat Sang at-Berat T unaru n g u Bawa an T unaru n g u Setela h La hir Tuli Konduktif Tuli Sensoris Tuli Pra Bahsa Tuli Purna Ba has a

Audibility of Conversational speech Discrimination Capacity for Speech Learning Modality Audibility of Conversational speech Discrimination Capacity for Speech Learning Modality

15-30 Db Mild Normal Normal Auditory Normal Normal

Auditory

31-60 dB

Moderate Partial Almost

Normal Auditory With Support From Vision Normal Almost Normal Auditory

61-90 dB Severe None Irrelevant Visual Normal Good*

Auditory With Support

From Vision

91-120 dB Profound None Irrelevant Visual Normal Poor*

Auditory With Support

From Vision

Tabel Klasifikasi Ketunarunguan Menurut Boothroyd (1982: 46)

121 dB or more

Total None Irrelevant Visual None Irrelevant

Visual

* Main problems are with discrimination of voice quality differences and place of articulation of consonants

** Main benefits of hearing are in recognition of rhym and intonation and discrimination of certain vowel differences

Dari tabel di atas, dapat disimak bahwa derajat ketulian 15-30 dB dikategorikan ringan, dengan kemampuan mendengar untuk bicara dan membedakan suara-suara atau sumber bunyi, dalam taraf normal. Modalitas belajar pada derajat ini menggunakan auditori. Begitu juga jika menggunakan alat bantu dengar. Derajat ketulian 31-60 dB dikategorikan sedang, dengan kemampuan mendengar dan kapasitas untuk bicara hampir normal serta modalitas belajar auditori dengan bantuan visual. Namun jika menggunakan alat bantu dengar, kemampuan mendengar untuk bicaranya dapat menjadi normal dan modalitas belajarnya auditori. Derajat 61-90 dB dikategorikan berat. Kemampuan mendengar dan kapasitas membedakan suara tidak ada, modalitas belajarnya dengan bantuan visual. Namun jika menggunakan alat bantu dengar, kemampuan mendengar dapat kembali normal dan kapasitas membedakan suara bisa menjadi baik, serta modalitas belajarnya auditori dengan bantuan penglihatan. Derajat ketulian 91-120 dB, tergolong sangat berat. Kemampuan bicara dan kapasitas membedakan sumber bunyi sudah tidak ada dengan modalitas belajarnya visual. Namun jika menggunakan alat bantu mendengar, kemampuan mendengar untuk bicaranya normal, sedangkan kapasitas membedakan suara, buruk. Walaupun begitu pada taraf ini masih mampu mengenal irama dan intonasi. Modalitas belajar pada tingkatan ini adalah auditori dengan bantuan penglihatan. Derajat ketulian lebih dari 120 dB, sudah tidak mampu mendengar. Kemampuan mendengar dan kapasitas untuk bicara tidak ada, walaupun dengan bantuan alat bantu mendengar. Modalitas belajar tanpa atau dengan alat bantu mendengar hanya mengandalkan visual.

C. Karakteristik

Uden (1971) dan Meadow (1980) dalam Bunawan dan Yuwati (2000) mengemukakan beberapa ciri atau sifat yang sering ditemukan pada anak tunarungu atau dikenal dengan karakteristik dari tunarungu yaitu:

1. Sifat egosentris yang lebih besar daripada anak mendengar. Sifat ini membuat mereka sukar menempatkan diri pada cara berpikir dan perasaan orang lain serta kurang menyadari/peduli tentang efek perilakunya terhadap orang lain. Dalam tindakannya dikuasai perasaan dan pikiran secara berlebihan. Sehingga mereka sulit menyesuaikan diri. Kemampuan bahasa yang terbatas akan membatasi pula kemampuan untuk mengintegrasikan pengalaman dan akan makin memperkuat sifat egosentis ini.

2. Memiliki sifat impulsif, yaitu tindakannya tidak didasarkan pada perencanaan yang hati-hati dan jelas serta tanpa mengantisipasi akibat yang mungkin timbul akibat perbuatannya. Apa yang mereka inginkan biasanya perlu segera dipenuhi. Adalah sulit bagi mereka untuk merencanakan atau menunda suatu pemuasan kebutuhan dalam jangka panjang.

3. Sifat kaku (rigidity), menunjuk pada sikap kurang luwes dalam memandang dunia dan tugas-tugas dalam kesehariannya.

4. Sifat lekas marah dan mudah tersinggung 5. Perasaan ragu-ragu dan khawatir

Seiring dengan pengalaman yang dialaminya secara terus-menerus, mereka juga memiliki keinginan untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar sebagai upayanya untuk dapat tetap survived. Oleh karena itu untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan upaya latihan artikulasi dan bicara yang komunikatif, serta membaurkan anak tunarungu ke dalam komunitas anak yang mendengar dan tidak mendengar, agar termotivasi untuk berkomunikasi sehingga rasa rendah diri dan terisolasi dapat diatasi dan berkembang menjadi rasa percaya diri.

D. Dampak Ketunarunguan Terhadap Kemampuan Berbahasa

Ketunarunguan yang berarti tidak memiliki kemampuan mendengar, tentunya akan membawa dampak juga pada kemampuan untuk memperoleh pendidikan

kemampuan berpikir seseorang. Dalam hal ini, masa kanak-kanak merupakan masa yang penting dalam proses pendidikan. Sebagaimana yang diutarakan Bloom (2003) dalam Mahesa (2005), bahwa separuh perkembangan intelektual anak berlangsung sebelum usia empat tahun. Lebih jelas lagi, menurut Landshears (2004) dalam Mahesa (2005), pada usia empat tahun, perkembangan intelektual mencapai 50 %, selebihnya 30 % untuk 4-8 tahun, dan 20 % usia 9-17 tahun.

Dari semua kendala yang ada, maka dampak paling besar pada ketunarunguan adalah terjadinya kemiskinan bahasa (Uden, 1977 dan Meadow, 1980 dalam Bunawan dan Yuwati, 2000). Adalah suatu kenyataan bahwa kebanyakan orang beranggapan bahwa ketunarunguan hanya mengakibatkan tidak berkembangnya kemampuan berbicara. Padahal lebih dari itu, dampak ketunarunguan adalah kemiskinan dalam penguasaan bahasa secara keseluruhan (Leigh, 1994 dalam Nugroho, 2004). Artinya tanpa pendidikan khusus, mereka tidak akan mengenal lambang bahasa atau nama guna mewakili suatu benda, kegiatan, peristiwa, dan perasaan serta tidak akan memahami aturan/sistem bahasa yang berlaku dan digunakan dalam lingkungannya.

Penguasaan bahasa pada anak mendengar terjadi secara wajar, yakni di lingkungan keluarga selama usia balita. Pada usia empat tahun, mereka pada umumnya sudah memasuki tahap purna bahasa (postlingual) yaitu mengenal dan memahami lambang bahasa serta tanpa disadari sudah mampu menerapkan aturan bahasa yang digunakan di lingkungannya. Sedangkan bagi anak tunarungu, pada umumnya baru akan memasuki tahap purna bahasa pada usia 12 tahun. Itupun hanya akan terjadi bila anak dan orangtua mereka mengikuti program bimbingan dan intervensi dini (paling lambat sejak anak berusia 1,5 tahun, dengan intelegensi normal serta tidak mempunyai kecacatan lain) yang ditangani secara profesional oleh ahli yang bersangkutan.

Proses pendidikan di semua lembaga pendidikan, termasuk SLB tunarungu bertopang pada kemampuan berbahasa peserta didiknya. Dapat dikatakan bahwa

dalam segala kegiatan pembelajaran, kegiatan berbahasa memegang peran baik dalam bentuk lisan, tulisan maupun isyarat. Apabila anak mengerjakan tugas yang menuntut daya logika dan abstraksi yang lebih tinggi, maka diharapkan keterampilan berbahasa akan membawa anak didik belajar berfikir runtut dan logis.

Keterlambatan dan kemiskinan perkembangan kemampuan berbahasa anak tunarungu sebagai akibat dari ketunaanya, seyogyanya menjadi acuan bagi para pendidik dan pengambil kebijakan, karena di situlah terletak kebutuhan pendidikan khusus mereka. Dan selanjutnya, segala upaya pengembangan pendidikan anak tunarungu sejak usia dini, sudah sepatutnya dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan khusus tersebut.

BAHAN AJAR PROGRAM KHUSUS BKPBI A. Pengertian

Bina Komunikasi Persepsi Bunyi dan Irama bukan merupakan suatu bidang studi khusus, namun merupakan suatu proses penilaian untuk memperoleh gambaran terhadap performa siswa dalam mendeteksi dan memahami bunyi. Hyde (1991) mengemukakan bahwa kegiatan BKPBI dapat dibedakan dalam : 1) asesmen

kemampuan dengar (hearing assessment) yang dipresentasikan oleh audiogram

sebagai hasil pengukuran klinis serta terkait dengan pemilihan alat bantu

mendengar yang sesuai dan 2) keterampilan menyimak/mendengarkan (listening

skill) yang berkaitan dengan seberapa jauh penyandang tunarungu masih bisa

memanfaatkan pendengarannya untuk mempersepsi dan memahami bunyi-bunyi terutama bunyi cakupan/wicara dalam lingkungan hidup yang wajar.

Mengingat BKPBI tertuang dalam struktur kurikulum sebagai program khusus dalam pendidikan anak tunarungu serta dengan memperhatikan uraian Hyde di atas, maka konsekuensi logis dalam persekolahan tunarungu selayaknya dilakukan pemeriksaan pendengaran secara periodik untuk mengetahui tingkat kehilangan pendengaran anak. Dengan latihan-latihan keterampilan menyimak atau mendengarkan diharapkan syaraf-syaraf pendengaran yang tidur (letargik) akan menjadi lebih peka terhadap rangsangan bunyi. Hal ini senada dengan pendapat Subarto (1993: 66) :

“Yang dimaksud dengan BKPBI ialah pembinaan dalam penghayatan bunyi yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja, sehingga sisa-sisa pendengaran dan perasaan vibrasi yang dimiliki anak-anak tunarungu dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk berintegrasi dengan dunia sekelilingnya yang penuh bunyi”.

Pembinaan secara sengaja yang dimaksud adalah bahwa pembinaan itu dilakukan secara terprogram; tujuan, jenis pembinaan, metode yang digunakan dan alokasi waktunya sudah ditentukan sebelumnya. Sedangkan pembinaan secara tidak sengaja adalah pembinaan yang spontan karena anak bereaksi terhadap bunyi latar

belakang yang hadir pada situasi pembelajaran di kelas, seperti bunyi motor, bunyi helikopter atau halilintar, kemudian guru membahasakannya. Misalnya, “Oh kalian dengar suara motor ya ? Suaranya ‘brem... brem... brem...’ benar begitu ?”. Kemudian guru mengajak anak menirukan bunyi helikopter dan kembali meneruskan pembelajaran yang terhenti karena anak bereaksi terhadap bunyi latar belakang tadi.

B. Perlunya Program BKPBI

Melalui layanan BKPBI, diharapkan penyandang tunarungu dapat mendeteksi bunyi, mengidentifikasi bunyi, mendiskriminasikan bunyi, dan pada akhirnya memahami bunyi, baik bunyi alat-alat musik, bunyi latar belakang, dan sifat-sifat bunyi maupun bunyi-bunyi bahasa. Oleh karena itu materi-materi BKPBI non bahasa selayaknya dikaitkan dengan unsur-unsur pembentukan bahasa, khususnya

pada aspek fonem dan konsonan (segmental) dan irama, tempo, cepat-lambat,

jeda, dan intonasi (suprasegmental)

Materi Bina Komunikasi Persepsi dan Irama dikembangkan sesuai dengan daya dengar anak tunarungu walaupun anak tidak menggunakan ABM. Latihan harus tetap diberikan bagi anak yang tergolong tunarungu sangat berat. Materi BKPBI tersebut mencakup :

1. Bunyi latar belakang

2. Berbagai macam sifat bunyi di sekitar kita baik bunyi hewan, alam,

maupun bunyi yang diciptakan manusia.

Materi dalam BKPBI sebaiknya sesuai dengan metode yang sesuai. Menurut Boskosumitro, metode BKPBI di antaranya adalah :

1. Belajar adalah bermain dan bermain adalah belajar. Bermain merupakan

suatu kegiatan yang sukar dipisahkan dari masa kanak-kanak, maka dalam suasana bermain diharapkan anak akan tumbuh rasa senang.

2. Metode pemberian tugas adalah suatu kegiatan melakukan tugas atas

dengan perbuatan tertentu seperti melakukan gerak yang sudah ditentukan, bicara, dan sebagainya.

3. Metode demonstrasi adalah metode di mana anak diminta menirukan atau

mencontoh gerakan dari guru seperti: menirukan katak melompat, burung, atau kupu-kupu terbang, petani mencangkul, dan sebagainya.

4. Metode observasi atau pengamatan terhadap respon atau perbuatan anak.

Dengan cara ini, guru dapat mengamati kemudian menilai reaksi anak.

Pelaksanaan BKPBI tidak boleh terlepas dari pembelajaran wicara. Oleh karena itu pemilihan metodenya pun sebaiknya dikaitkan dengan metode yang digunakan di dalam pembelajaran wicara. Metode yang sangat sesuai adalah metode pemberian tugas dan demonstrasi. Dengan menerapkan metode ini diharapkan anak memperoleh pengalaman dan penghayatan lewat suatu proses penemuan sendiri.

Program BKPBI secara ringkas isinya mencakup tiga taraf penghayatan bunyi yang berjenjang mulai dari taraf penghayatan bunyi yang terendah sampai dengan yang paling tinggi. Taraf penghayatan bunyi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Taraf Penghayatan Bunyi Latar Belakang

Bunyi latar belakang adalah bunyi-bunyi yang disengaja ataupun tidak disengaja dan terjadi di sekitar kita. Bunyi latar belakang mencakup : 1) Bunyi-bunyi alam seperti angin, hujan, gemericik air, benda jatuh, 2) Bunyi-bunyi binatang seperti burung berkicau, anjing menggonggong, kuda meringkik, 3) Bunyi-bunyi yang dibuat oleh manusia seperti : musik, tangisan, tertawa, teriakan, bunyi kendaraan.

2. Taraf Penghayatan Bunyi sebagai Isyarat atau Tanda

Bunyi-bunyi semacam ini, memanggil atau mendorong orang untuk menyesuaikan diri terhadap suatu situasi tertentu seperti : bunyi bedug sebagai tanda waktu sholat bagi umat Islam, bunyi lonceng sebagai tanda

untuk berdoa bagi umat Kristen, bunyi bel sebagai tanda waktu sekolah mulai istirahat atau usai.

3. Taraf lambang bunyi yang tertinggi adalah penghayatan bunyi bahasa

Bahasa sebagai alat komunikasi antar anggota masyarakat, meliputi dua bidang, yaitu sebagai berikut : 1) Bunyi yang dihasilkan oleh alat-alat ucap manusia, berfungsi sebagai lambang dari arti yang terkandung di dalamnya, 2) Arti atau makna yang tersirat atau terkandung di dalam arus bunyi tadi.

Adapun pendekatan yang digunakan yaitu:

1. Pendekatan multisensoris (visual, auditoris, taktil kinestesis/pengalaman

kontak) sedikit demi sedikit menuju pendekatan unisensoris atau eka indera artinya hanya menggunakan indera pendengaran saja.

2. Pendekatan klasikal maupun individual

3. Pendekatan BKPBI aktif, yaitu siswa secara aktif menciptakan bunyi dan

direspon sendiri. Pendekatan pasif maksudnya siswa menyimak bunyi yang diproduksi oleh orang lain dan kemudian meresponnya

4. Pendekatan formal artinya direncanakan/diprogramkan dan tak formal

artinya tidak direncanakan jika terjadi bunyi secara tiba-tiba.

C. Tujuan Umum dan Tujuan Khusus BKPBI

Secara umum BKPBI bertujuan agar kepekaan sisa pendengaran anak dan perasaan

vibrasi anak semakin terlatih untuk memahami makna berbagai macam bunyi, terutama

bunyi bahasa yang sangat menentukan keberhasilan dalam berkomunikasi dengan

lingkungannya dengan menggunakan ABM atau tanpa ABM.

Secara khusus tujuan BKPBI adalah sebagai berikut :

1. Agar anak tunarungu dapat terhindar dari cara hidup yang semata-mata

tergantung pada daya penglihatan saja, sehingga cara hidupnya lebih mendekati anaknormal.

2. Agar kehidupan emosi anak tunarungu berkembang dengan lebih

seimbang.

3. Agar penyesuaian anak tunarungu menjadi lebih baik berkat dunia

pengalamannya yang lebih luas.

4. Agar motorik anak tunarungu berkembang lebih sempurna.

5. Agar anak tunarungu mempunyai kemungkinan untuk mengadakan kontak yang

lebih baik sebagai bekal hidup di masyarakat yang mendengar.

D. Tujuan setiap tahapan

1. Deteksi

Tujuan dari deteksi bunyi, yaitu anak menyadari adanya bunyi-bunyian latar belakang, bunyi suara manusia, dan bunyi suara binatang secara terprogram.

2. Diskriminasi

Tujuan dari diskriminasi bunyi yaitu anak dapat membedakan dua macam sumber bunyi atau lebih yang berbeda timbrenya secara terprogram.

3. Identifikasi

Tujuan dari identifikasi bunyi yaitu anak dapat menyebutkan ciri–ciri dari bunyi-bunyi tertentu dan mampu mengenali bunyi-bunyi yang diperdengarkan baik melalui alat musik atau melalui suara manusia secara terprogram.

4. Komprehensi

Tujuan dari komprehensi bunyi yaitu anak dapat memahami dan melakukan perintah sesuai bunyi yang diperdengarkan.

E. Sarana BKPBI

Dalam melaksanakan BKPBI dibutuhkan sarana antara lain:

1. Ruang untuk kegiatan pembelajaran BKPBI sebaiknya dilengkapi dengan

medan pengantar bunyi (sistem looping).

2. Perlengkapan latihan BKPBI terdiri atas:

a) Alat sebagai sumber bunyi

• Alat nonelektronik : lonceng, kentongan, gamelan, dan

lain-lain.

• Alat elektronik : tape recorder, salon, organ, piano, dan

lain-lain.

b) Alat penunjang latihan

• Alat ini digunakan sebagai alat peraga ketika siswa merespon

bunyi.

Contoh : topeng, selendang, caping, kuda lumping.

3. Tenaga khusus pelaksana BKPBI hendaknya memenuhi beberapa

persyaratan, antara lain memiliki latar belakang pendidikan guru anak tunarungu, memiliki dasar pengetahuan tentang musik, dan memiliki kreativitas dalam bidang seni tari dan musik.

Sarana BKPBI diatas idealnya dimiliki oleh setiap SLB B, namun apabila belum tersedia, pelaksanaan BKPBI harus tetap berjalan dengan menggunakan peralatan yang ada sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Yang perlu diingat adalah tahap-tahap pelaksanaan.

A. Pelaksanaan BKPBI

1. Bahan Ajar Kesatu

Program Khusus : BKPBI Non Bahasa

Standar Kompetensi

: Mendeteksi bunyi-bunyi di sekitarnya dengan menggunakan alat bantu mendengar (ABM) atau tanpa menggunakan ABM, sebatas sisa pendengaran anak.

Kompetensi Dasar : Menyadari ada dan tidak ada bunyi tertentu (lonceng) yang diperdengarkan langsung secara terprogram.

Indikator : 1. Mampu memberikan reaksi ada bunyi

loncengdengan bertepuk tangan.

2. Mampu memberikan reaksi tidak ada bunyi

lonceng dengan melipat tangan.

3. Mampu memberikan reaksi ada bunyi

lonceng dengan membunyikan lonceng.

4. Mampu memberikan reaksi tidak ada bunyi

lonceng dengan diam saja.

5. Mampu memberikan reaksi ada bunyi

lonceng dengan mengucapkan ada bunyi

6. Mampu memberikan reaksi tidak ada bunyi

lonceng dengan mengucapkan tidak ada bunyi

7. Mampu memberikan reaksi ada bunyi

lonceng dengan menuliskan ada bunyi.

8. Mampu memberikan reaksi tidak ada bunyi

lonceng dengan menuliskan tidak ada bunyi.

lonceng dengan bermain peran pembeli es lilin.

Tujuan

Pembelajaran :

Siswa mampu meningkatkan kepekaan fungsi

pendengaran dan perasaan vibrasi untuk menyadari

ada dan tidak ada bunyi dengan menggunakan atau

tanpa menggunakan ABM agar dapat

berkomunikasi dengan lingkungannya.

KEGIATAN:

• Guru menempatkan siswa sesuai dengan kondisi serta melakukan

pengecekan ABM (bila menggunakan) kemudian dilanjutkan dengan percakapan, dimana hasil percakapan itu digunakan sebagai titik tolak respon untuk materi yang akan dilaksanakan pada saat itu.

• Siswa memperhatikan dan mendengarkan bunyi yang diperdengarkan guru

dengan memanfaatkan semua inderanya (penglihatan, vibrasi, pendengaran) secara klasikal maupun kelompok, kemudian siswa mereaksi ada atau tidak ada bunyi yang diperdengarkan guru dengan memberikan respon berupa: gerakan, membunyikan, mengucapkan kata, menuliskan kata, atau bermain peran. Kegiatan ini dilanjutkan dengan mereaksi bunyi menggunakan indera pendengaran saja.

• Guru melakukan pengamatan dari reaksi yang dilakukan siswa.

EVALUASI

• Siswa mereaksi bunyi yang diperdengarkan guru secara acak.

• Guru mengamati dan mencatat respon anak pada lembar pengamatan.

Lembar pengamatan evaluasi deteksi bunyi (Belum diisi Guru)

LEMBAR PENGAMATAN SISWA

Nama : ………

Kelas, semester : 1/1

Data Pendengaran : kanan: … dB kiri : … dB ABM : Memakai/Tidak memakai Jenis : ………

Materi : ……….

Nilai Perolehan : ………

Respon No. Soal

Benar Salah Keterangan 1 2 3 4 5 Score Perolehan Jakarta, 23 Februari 2010 Guru BKPBI Wahyu Podang Catatan:

Reaksi benar nilai : 1 Reaksi salah nilai : 0

Respon siswa yang salah diisi pada kolom keterangan

Lembar pengamatan evaluasi deteksi bunyi (Sudah diisi Guru)

2.Contoh lembar pengamatan yang sudah diisi guru:

LEMBAR PENGAMATAN SISWA

Nama : Greg

Kelas, semester : 1/1

Data Pendengaran : kanan: 90dB kiri : 110 dB

ABM : Memakai/Tidak memakai * Jenis :Belakang Telinga (BTE )** Materi : Deteksi ada bunyi dan tidak ada bunyi lonceng.***

Nilai Perolehan : B

Respon No. Soal

Benar Salah Keterangan

1 Guru memperdengarkan bunyi lonceng 1

2 Guru pura-pura (tidak) memperdengarkan bunyi lonceng 0 3 Guru pura-pura (tidak) memperdengarkan bunyi lonceng 1

4 Guru memperdengarkan bunyi lonceng 1

5 Guru pura-pura (tidak) memperdengarkan bunyi lonceng 1

Score Perolehan 4 0

Jakarta, 23 Februari 2010 Guru BKPBI Wahyu Podang

Catatan:

Reaksi benar nilai : 1 Reaksi salah nilai : 0

Rumus Perhitungan Prosentase Penilaian: NILAI PEROLEHAN = Score Perolehan x 100% Score maksimal Kriteria Penilain A : 90% - 100% B : 70% - 89% C : 55% - 69% K : ≤ 54%

Dari nilai perolehan ini dapat dideskripsikan sebagai berikut:

A : Siswa mampu mendeteksi bunyi lonceng dengan hasil sempurna B: Siswa mampu mendeteksi bunyi lonceng dengan hasil baik. C: Siswa mulai mampu mendeteksi bunyi lonceng

K: Siswa belum mampu mendeteksi bunyi lonceng

ANALISIS HASIL PENGAMATAN

Score yang diperoleh Greg 4, dihitung dengan rumus: NILAI PEROLEHAN =

Nilai perolehan = 80%

Hasil 80% masuk pada kriteria penilaian B.

Dari contoh di atas dapat dianalisa :

• Greg mampu menyadari ada dan tidak ada bunyi lonceng yang

diperdengarkan secara langsung dengan nilai perolehan B.

CATATAN:

• Deteksi bunyi merupakan tahap pertama dari BKPBI yaitu kemampuan

untuk menyadari ada dan tidak ada bunyi-bunyi di sekitarnya.

• Jumlah soal boleh lebih dari 5 (lima)

• Penggunaan alat,bermain peran dalam latihan disesuaikan dengan

situasi, kondisi, dan kreatifitas guru.

• Sumber bunyi yang ditulis dalam indikator (lonceng) hanya merupakan

Gambar contoh Pelaksanaan Deteksi Bunyi:

BERMAIN PERAN ‘PEMBELI ES LILIN’

2. Bahan Ajar Kesatu

Program Khusus : BKPBI Non Bahasa

Standar Kompetensi

: Mendeteksi bunyi-bunyi di sekitarnya dengan menggunakan alat bantu mendengar (ABM) atau tanpa menggunakan ABM, sebatas sisa pendengaran anak.

Kompetensi Dasar : Menyadari ada dan tidak ada bunyi tertentu (lonceng) yang diperdengarkan langsung secara terprogram.

Indikator : 10. Mampu memberikan reaksi ada bunyi

loncengdengan bertepuk tangan.

11. Mampu memberikan reaksi tidak ada bunyi lonceng dengan melipat tangan.

12. Mampu memberikan reaksi ada bunyi lonceng dengan membunyikan lonceng.

13. Mampu memberikan reaksi tidak ada bunyi

lonceng dengan diam saja.

14. Mampu memberikan reaksi ada bunyi

lonceng dengan mengucapkan ada bunyi

15. Mampu memberikan reaksi tidak ada bunyi

lonceng dengan mengucapkan tidak ada bunyi

16. Mampu memberikan reaksi ada bunyi

lonceng dengan menuliskan ada bunyi.

17. Mampu memberikan reaksi tidak ada bunyi

lonceng dengan menuliskan tidak ada bunyi.

18. Mampu memberikan reaksi ada bunyi

lonceng dengan bermain peran pembeli es lilin.

Program Khusus : BKPBI Non Bahasa Tujuan

Pembelajaran :

Siswa mampu meningkatkan kepekaan fungsi

pendengaran dan perasaan vibrasi untuk menyadari

ada dan tidak ada bunyi dengan menggunakan atau

tanpa menggunakan ABM agar dapat

berkomunikasi dengan lingkungannya.

KEGIATAN:

• Guru menempatkan siswa sesuai dengan kondisi serta melakukan

pengecekan ABM (bila menggunakan) kemudian dilanjutkan dengan percakapan, dimana hasil percakapan itu digunakan sebagai titik tolak respon untuk materi yang akan dilaksanakan pada saat itu.

• Siswa memperhatikan dan mendengarkan bunyi yang diperdengarkan guru

dengan memanfaatkan semua inderanya (penglihatan, vibrasi, pendengaran) secara klasikal maupun kelompok, kemudian siswa mereaksi ada atau tidak ada bunyi yang diperdengarkan guru dengan memberikan respon berupa: gerakan, membunyikan, mengucapkan kata, menuliskan kata, atau bermain peran. Kegiatan ini dilanjutkan dengan mereaksi bunyi menggunakan indera pendengaran saja.

• Guru melakukan pengamatan dari reaksi yang dilakukan siswa.

EVALUASI

• Guru memilih salah satu respon yang harus dilakukan anak untuk evaluasi.

• Siswa mereaksi bunyi yang diperdengarkan guru secara acak.

Lembar pengamatan evaluasi deteksi bunyi (Belum diisi Guru)

LEMBAR PENGAMATAN SISWA

Nama : ………

Kelas, semester : 1/1

Data Pendengaran : kanan: … dB kiri : … dB ABM : Memakai/Tidak memakai Jenis : ………

Materi : ……….

Nilai Perolehan : ………

Respon No. Soal

Benar Salah Keterangan 1 2 3 4 5 Score Perolehan Jakarta, 23 Februari 2010 Guru BKPBI Wahyu Podang Catatan:

Reaksi benar nilai : 1 Reaksi salah nilai : 0

Respon siswa yang salah diisi pada kolom keterangan

Lembar pengamatan evaluasi deteksi bunyi (Sudah diisi Guru)

2.Contoh lembar pengamatan yang sudah diisi guru:

LEMBAR PENGAMATAN SISWA

Nama : Greg

Kelas, semester : 1/1

Data Pendengaran : kanan: 90dB kiri : 110 dB

ABM : Memakai/Tidak memakai * Jenis :Belakang Telinga (BTE )** Materi : Deteksi ada bunyi dan tidak ada bunyi lonceng.***

Nilai Perolehan : B

Respon No. Soal

Benar Salah Keterangan

1 Guru memperdengarkan bunyi lonceng 1

2 Guru pura-pura (tidak) memperdengarkan bunyi lonceng 0 3 Guru pura-pura (tidak) memperdengarkan bunyi lonceng 1

4 Guru memperdengarkan bunyi lonceng 1

5 Guru pura-pura (tidak) memperdengarkan bunyi lonceng 1

Score Perolehan 4 0

Jakarta, 23 Februari 2010 Guru BKPBI Wahyu Podang

Catatan:

Reaksi benar nilai : 1 Reaksi salah nilai : 0

Rumus Perhitungan Prosentase Penilaian: NILAI PEROLEHAN = Score Perolehan x 100% Score maksimal Kriteria Penilain A : 90% - 100% B : 70% - 89% C : 55% - 69% K : ≤ 54%

Dari nilai perolehan ini dapat dideskripsikan sebagai berikut:

A : Siswa mampu mendeteksi bunyi lonceng dengan hasil sempurna B: Siswa mampu mendeteksi bunyi lonceng dengan hasil baik. C: Siswa mulai mampu mendeteksi bunyi lonceng

K: Siswa belum mampu mendeteksi bunyi lonceng

ANALISIS HASIL PENGAMATAN

Score yang diperoleh Greg 4, dihitung dengan rumus: NILAI PEROLEHAN =

Nilai perolehan = 80%

Hasil 80% masuk pada kriteria penilaian B.

Dari contoh di atas dapat dianalisa :

• Greg mampu menyadari ada dan tidak ada bunyi lonceng yang

diperdengarkan secara langsung dengan nilai perolehan B.

CATATAN:

• Deteksi bunyi merupakan tahap pertama dari BKPBI yaitu kemampuan

untuk menyadari ada dan tidak ada bunyi-bunyi di sekitarnya.

• Jumlah soal boleh lebih dari 5 (lima)

• Penggunaan alat,bermain peran dalam latihan disesuaikan dengan

situasi, kondisi, dan kreatifitas guru.

• Sumber bunyi yang ditulis dalam indikator (lonceng) hanya merupakan

Gambar contoh Pelaksanaan Deteksi Bunyi:

BERMAIN PERAN ‘PEMBELI ES LILIN’

3. BAHAN AJAR KETIGA

Program Khusus : BKPBI Non Bahasa

Standar Kompetensi : Mendiskriminasi bunyi di sekitar yang pernah

dideteksi dengan menggunakan ABM atau tanpa menggunakan ABM, sebatas sisa pendengaran anak.

Kompetensi Dasar : Membedakan 2 macam sumber bunyi yang berbeda

yang diperdengarkan langsung secara terprogram.

Indikator 1. Mampu memberikan reaksi bila mendengar

bunyi gong dengan melakukan gerakan yang telah disepakati.

2. Mampu memberikan reaksi bila mendengar

bunyi lonceng dengan melakukan gerakan yang telah disepakati.

3. Mampu membunyikan gong dan lonceng.

4. Mampu membedakan bunyi gong dan loceng

serta memberikan reaksi bila mendengar bunyi gong dan lonceng dengan mengucapkan kata gong atau lonceng

5. Mampu membedakan bunyi gong dan lonceng

serta memberikan reaksi dengan melakukan gerakan yang berbeda .

6. Mampu membedakan bunyi gong dan lonceng

serta memberikan reaksi dengan membunyikan gong atau lonceng.

7. Mampu membedakan bunyi gong dan lonceng

serta memberikan reaksi dengan menuliskan kata gong atau lonceng.

Program Khusus : BKPBI Non Bahasa

serta memberikan reaksi dengan bermain peran sebagai binatang.

Tujuan Pembelajaran: Siswa mampu meningkatkan kepekaan fungsi

pendengaran dan perasaan vibrasi untuk membedakan bunyi gong dan tambur dengan menggunakan atau tanpa menggunakan ABM agar dapat berkomunikasi dengan lingkungannya.

KEGIATAN:

• Guru menempatkan siswa sesuai dengan kondisi serta melakukan

pengecekan ABM (bila menggunakan) kemudian dilanjutkan dengan percakapan, sebagai titik tolak respon untuk materi yang akan dilaksanakan pada saat itu.

• Siswa memperhatikan dan mendengarkan bunyi yang diperdengarkan guru

dengan memanfaatkan semua inderanya (penglihatan, vibrasi, pendengaran) secara klasikal maupun kelompok, kemudian siswa membedakan bunyi gong dan tambur yang diperdengarkan guru dengan memberikan respon berupa: gerakan , membunyikan, mengucapkan kata, menuliskan kata, atau bermain peran. Kegiatan ini dilanjutkan dengan mereaksi bunyi menggunakan indera pendengaran saja.

EVALUASI:

LEMBAR PENGAMATAN SISWA

Nama : ………

Kelas, semester : 1/1

Data Pendengaran : Kanan: … dB Kiri : … dB

ABM : Memakai/tidak memakai Jenis : ………

Materi : ………

Nilai Perolehan : ………

Respon No. Soal

Benar Salah Keterangan

1 2 3 4 5 Score Perolehan Jakarta, 23 Februari 2010 Guru BKPBI Wahyu Podang Catatan:

Reaksi benar nilai : 1

Reaksi salah nilai : 0

Contoh pelaksanaan Evaluasi Diskriminasi Bunyi

LEMBAR PENGAMATAN SISWA

Nama : Greg

Kelas/Semester : 1/1

Data Pendengaran : kanan: 90dB kiri : 110 dB

ABM : Belakan Telinga (BTE)

Materi : Deteksi ada bunyi gong dan lonceng.

Nilai Perolehan : C

Respon Gong No. Soal

lonceng

1 Guru memperdengarkan bunyi lonceng 0

2 Guru memperdengarkan bunyi gong V

3 Guru memperdengarkan bunyi gong V

4 Guru memperdengarkan bunyi lonceng

5 Guru memperdengarkan bunyi gong V

Score 3 0

Jakarta, 23 Februari 2010 Guru BKPBI

Wahyu Podang

ANALISIS HASIL PENGAMATAN:

• Kriteria Penilaian: A : 90% - 100% B : 70% - 89% C : 55% - 69% K : ≤ 54%

• Dari nilai perolehan ini dapat dideskripsikan sebagai berikut:

A : Siswa mampu membedakan bunyi gong dan lonceng dengan

hasil sempurna.

B : Siswa mampu membedakan bunyi gong dan lonceng dengan

hasil baik.

C : Siswa mulai mampu membedakan bunyi gong dan lonceng

CATATAN:

• Diskriminasi bunyi merupakan tahap kedua dari BKPBI

yaitu kemampuan untuk membedakan bunyi-bunyi disekitarnya.

• Jumlah soal boleh lebih dari 5 (lima)

• Penggunaan alat bermain peran dalam latihan

disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan kreativitas guru.

• Sumber bunyi yang ditulis dalam indikator (gong dan

lonceng) hanya merupakan contoh.

Dalam memilih sumber bunyi perlu mempertimbangkan prinsip kontras.

4. BAHAN AJAR KEEMPAT

Program Khusus : BKPBI Bahasa

Standar

Kompetensi

: Mendiskriminasi bunyi bahasa di sekitar yang pernah

dideteksi dengan menggunakan ABM atau tanpa ABM sebatas sisa pendengaran anak.

Kompetensi Dasar : Membedakan dua kata dengan jumlah suku kata berbeda

yang diucapkan secara langsung.

Indikator : 1. Memberikan reaksi dengan mengatakan sama atau

tidak sama bila mendengar kata yang terdiri dari dua suku kata atau empat suku kata.

2. Memberikan reaksi dengan menunjukkan kartu yang

terdiri dari dua suku kata, bila mendengar guru mengucapkan kata yang terdiri dari dua suku kata. Contoh: mata.

3. Memberikan reaksi dengan menunjukkan kartu yang

terdiri dari empat suku kata ,bila mendengar guru mengucapkan kata yang terdiri dari empat suku kata. Contoh : kacamata.

4. Memberikan reaksi dengan mengatakan “pendek”

bila mendengar kata yang terdiri dari dua suku kata.

5. Memberikan reaksi dengan mengatakan “panjang”

bila mendengar kata yang terdiri dari empat suku kata .

6. Memberikan reaksi dengan mengucapkan kata dua

bila mendengar kata yang terdiri dari dua suku kata.

7. Memberikan reaksi dengan mengucapkan kata empat

bila mendengar guru mengucapkan kata yang terdiri dari

Tujuan Pembelajaran

: Siswa mampu meningkatkan kepekaan fungsi

pendengaran dan perasaan vibrasi untuk membedakan dua kata dengan jumlah suku kata yang berbeda dengan menggunakan ABM.

KEGIATAN :

• Guru menempatkan siswa sesuai dengan kondisi dan melakukan pengecekan

ABM kemudian dilanjutkan percakapan sederhana untuk mendapatkan materi yang akan dilatihkan

• Siswa menyimak kata yang diucapkan guru dengan menggunakan semua indra

( penglihatan, pendengaran, taktil, dan kinestetik) kemudian memberikan respon secara spontan dengan mengucapkan sama atau tidak sama, menunjukkan kartu angka dua atau angka empat, bertepuk tangan 2 atau 4 kali, mengucapkan kata dua atau empat.

• Guru mengamati respon siswa dan mencatat dalam lembar pengamatan .

EVALUASI

Setiap akhir kegiatan guru mendokumentasikan hasil latihan siswa pada lembar pengamatan, seperti pada halaman berikut:

Lembar Pengamatan Mendeskriminasikan Bunyi dan Irama Bahasa (belum diisi guru)

LEMBAR PENGAMATAN SISWA

Nama :

Kelas/Semester :

Data Pendengaran : Telinga kana:……..dB Telinga kiri:

………dB

ABM : Memakai/tidak Jenis:……….. Model:……… Hari/tanggal latihan :

Guru BKPBI Bahasa R e s p o n No Stimulus Benar Salah Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 8 ( )

Lembar Pengamatan Mendeskriminasikan Bunyi dan Irama Bahasa (yang sudah diisi guru)

LEMBAR PENGAMATAN SISWA

Nama : Zahra

Kelas/Semester : D3

Data Pendengaran : Telinga kanan : 90 dB Telinga kiri : 85 dB

ABM : Memakai/tidak Jenis: Super power

Model: Pocket

Hari/tanggal latihan : 17 Maret 2010

R e s p o n( V) No Stimulus

Benar Salah

Keterangan

1 Guru mengucapkan mata v

2 Guru mengucapkan kacamata v

3 Guru mengucapkan mata v

4 Guru mengucapkan kacamata v

5 Guru mengucapkan kacamata v dua suku

kata

6 Guru mengucapkan kacamata v

8 Guru mengucapkan kacamata v

9 Guru mengucapkan kacamata v dua suku

kata

10 Guru mengucapkan mata v Empat suku

kata

Skor Perolehan = 7

Guru BKPBI Bahasa

(Tri Murni Nasution) * Pada kolom keterangan merupakan jawaban dari siswa.

ANALISIS HASIL PENGAMATAN

• Score yang diperoleh Zahra

•

• = 70%

• Setelah melakukan latihan mendengar bunyi bahasa tahap diskriminasi

bunyi, siswa sudah mampu membedakan kata yang dilatihkan 70%.

• Sebagai tindak lanjut akan mengulangi latihan seperti ini dengan kata yang

berbeda dengan bobot sama sampai mendapatkan hasil yang maksimal.

• Kriteria Penilaian :

Baik : 70% - 89 % Cukup : 55% - 69 %

Kurang : ≤ 54 %

Dari nilai perolehan ini dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Nilai A siswa mampu membedakan bunyi bahasa dengan sempurna Nilai B siswa mampu membedakan bunyi bahasa dengan baik Nilai C siswa mulai membedakan bunyi bahasa

Nilai K siswa belum mampu membedakan bunyi bahasa

• Setelah melakukan latihan mendengar bunyi bahasa tahap deskriminasi,

siswa mampu membedakan bunyi bahasa yang terdiri dari dua suku kata dan empat suku kata dengan nilai B. Keberhasilan ini karena siswa sudah dilatih secara terus menerus, terprogram dengan menggunakan ABM yang sesuai dengan sisa pendengarannya serta dengan metode yang digunakan oleh guru secara tepat.

• Sebagai tindak lanjut siswa dilatih untuk membedakan bunyi bahasa yang

terdiri dari dua suku kata dan tiga suku kata . CATATAN:

• Deskriminasi bunyi adalah tahap kedua dari tahap latihan mendengar

bahasa untuk mengembangkan kemampuan membedakan keras lemahnya bunyi ( intensitas ), cepat lambatnya (tempo), tinggi rendahnya (intonasi), panjang pendeknya (durasi), agar dikemudian hari siswa dapat mengontrol suaranya sendiri, sehingga dapat berbicara dengan aksen dan irama yang wajar.

latihan BKPBI Bahasa, secara terprogram, dan berkesinambungan

• Pemilihan materi berupa kata atau kelompok kata.

• Kata dan kelompok kata tersebut dimulai dari kontras besar, contoh

kata jam dan matahari, ke kontras kecil contoh: nasi dan dasi.

• Bila dengan indera pendengaran belum berhasil, diulang lagi dengan

semua indra agar latihan berakhir dengan menyenangkan.

5. BAHAN AJAR KELIMA

Program Khusus : BKPBI Non Bahasa

Standar Kompetensi : Mengidentifikasi bunyi di sekitar yang pernah

didiskriminasikan dengan menggunakan ABMb atau tanpa menggunakan ABM, sebatas sisa pendengaran anak.

Kompetensi Dasar : Mengenal ciri-ciri dan nama alat musik tertentu

yang diperdengarkan langsung secara terprogram.

Indikator : 1. Mampu memberikan reaksi bila

mendengar bunyi gong, rebana,

kentongan, atau lonceng dengan menyebutkan ciri-ciri bunyi alat musik tersebut.

2. Mampu memberikan reaksi bila

mendengar bunyi gong, rebana,

kentongan, atau lonceng dengan menyebut nama alat musik tersebut.

3. Mampu membunyikan gong, rebana,

kentongan, atau lonceng.

4. Mampu memberikan reaksi bila

mendengar bunyi gong, rebana,

kentongan, atau lonceng, dengan melakukan gerakan yang telah disepakati.

5. Mampu memberikan reaksi bila

mendengar bunyi gong, rebana, kentongan, atau lonceng dengan menuliskan nama gong, rebana,

Mampu memberikan reaksi bila mendengar bunyi gong, rebana, kentongan, atau lonceng serta memberikan reaksi dengan bermain peran dengan tema berburu.

TUJUAN

PEMBELAJARAN

: Siswa mampu meningkatkan kepekaan fungsi pendengaran dan perasaan vibrasi untuk mengenal ciri-ciri dan nama alat musik gong, rebana, kentongan, atau lonceng dengan menggunakan atau tanpa menggunakan ABM agar dapat berkomunikasi dengan lingkungannya.

KEGIATAN:

1. Guru menempatkan siswa sesuai dengan kondisi serta melakukan

pengecekan ABM (bila menggunakan) kemudian dilanjutkan dengan percakapan sebagai titik tolak respon untuk materi yang akan dilaksanakan pada saat itu.

2. Siswa memperhatikan dan mendengarkan bunyi yang

diperdengarkan guru dengan memanfaatkan sisa pendengarannya secara klasikal maupun individual, yang diperdengarkan guru dengan memberikan respon berupa: menyebutkan ciri-ciri, menyebut nama alat musik, membunyikan, menuliskan nama alat musik, atau bermain peran. Kegiatan ini dilanjutkan dengan mereaksi bunyi menggunakan indera pendengaran saja.

3. Guru melakukan pengamatan dari reaksi yang dilakukan

EVALUASI

1. Guru memilih salah satu respon yang harus dilakukan anak untuk

evaluasi.

2. Siswa mereaksi bunyi yang diperdengarkan guru secara acak.

Contoh Lembar Pengamatan Evaluasi Identifikasi:

Contoh lembar pengamatan evaluasi Identifikasi bunyi:

LEMBAR PENGAMATAN SISWA

Nama : ………

Kelas, semester : 1/1

Data Pendengaran : Kanan: … dB Kiri : … dB

ABM : Memakai/tidak memakai Jenis : …………

Materi : ..….………

Nilai Perolehan : ………

Respon No. Soal

Benar Salah Keterangan

1 2 3 4 5 Score Perolehan Jakarta, 23 Februari 2010 Guru BKPBI Wahyu Podang Catatan:

Reaksi benar nilai : 1

Reaksi salah nilai : 0

Contoh Lembar Evaluasi Identifikasi bunyi:

LEMBAR PENGAMATAN SISWA

Nama : Greg

Kelas, semester : 1/1

Data Pendengaran : Kanan: 90dB Kiri : 110 dB

ABM : Belakang Telinga (BTE)

Materi : Mengidentifikasi bunyi gong, kentongan, dan

lonceng.

Nilai Perolehan : C

Respon No. Soal

Benar Salah Keterangan 1 Guru memperdengarkan bunyi

lonceng v

2 Guru memperdengarkan bunyi gong v

3 Guru memperdengarkan bunyi

kentongan v

4 Guru memperdengarkan bunyi

kentongan v lonceng

5 Guru memperdengarkan bunyi

lonceng v kentongan Score 3 Jakarta, 23 Februari 2010 Guru BKPBI Wahyu Podang Catatan:

Reaksi benar nilai : 1

ANALISIS HASIL PENGAMATAN:

• Rumus Perhitungan Prosentase Penilaian:

• • Kriteria Penilain A : 90% - 100% B : 70% - 89% C : 55% - 69% K : ≤ 54%

• Dari nilai perolehan ini dapat dideskripsikan sebagai berikut:

A : Siswa mampu mengidentifikasi bunyi gong, kentongan, dan lonceng dengan dengan hasil sempurna

B : Siswa mampu mengidentifikasi bunyi gong, kentongan , dan lonceng dengan hasil baik

C : Siswa mulai mampu mengidentifikasi bunyi gong, kentongan, dan lonceng.

K : Siswa belum mampu mengidentifikasi bunyi gong, kentongan, dan lonceng.

• Score yang diperoleh Greg 3, dihitung dengan rumus:

• = 60%

Hasil 60% masuk pada kriteria penilaian C.

Greg mampu mengidentifikasi bunyi gong, kentongan, dan lonceng yang diperdengarkan dengan nilai perolehan C .

CATATAN:

• Identifikasi bunyi merupakan tahap ketiga dari proses dengar yaitu

kemampuan untuk mengetahui ciri-ciri dan memberikan nama bunyi-bunyi di sekitarnya.

• Jumlah soal boleh lebih dari 5 (lima)

• Penggunaan alat, bermain peran dalam latihan disesuaikan dengan

situasi, kondisi, dan kreativitas guru.

• Sumber bunyi yang ditulis dalam indikator (lonceng, kentongan, dan

6. BAHAN AJAR KEENAM

Program Khusus : BKPBI Bahasa

Standar Kompetensi

: Mengidentifikasikan bunyi di sekitar yang pernah didiskriminasikan dengan menggunakan ABM atau tanpa ABM.

Kompetensi Dasar : Mengenal ciri-ciri bunyi kata yang terdiri dari

satu, dua, tiga, dan empat suku kata sebagai lambang yang diperdengarkan secara langsung.

Indikator : 1. Memberikan reaksi dengan mengucapkan

kata yang terdiri dari satu kata, contoh: jam, bis, lap.

2. Memberikan reaksi

dengan mengucapkan kata yang terdiri dari dua suku kata, contoh : baju, bola, topi.

3. Memberikan reaksi

dengan mengucapkan kata yang terdiri dari dari tiga suku kata, contoh : kepala, sepatu, lemari.

4. Memberikan reaksi

dengan mengucapkan kata yang terdiri dari empat suku kata, contoh: kacamata, papantulis, matahari

Tujuan pembelajaran

: Siswa mampu meningkatkan kepekaan fungsi pendengaran dan perasaan vibrasi untuk mengenal ciri-ciri kata yang terdiri dari satu, dua, tiga, dan empat suku kata dengan menggunakan ABM .

• Guru menempatkan siswa sesuai dengan kondisi sisa pendengarannya dan melakukan pengecekan ABM kemudian dilanjutkan percakapan sederhana untuk mendapatkan materi yang akan dilatihkan

• Siswa menyimak kata yang diucapkan oleh guru dengan semua indera,

siswa merespon dengan mengucapkan kata yang didengarnya.

• Siswa menyimak kata yang diucapkan guru dengan menggunakan

satu indera (pendengaran) kemudian memberikan respon secara spontan dengan mengucapkan kata yang didengarnya.

• Guru mengamati respon siswa dan mencatat di lembar pengamatan.

EVALUASI : Guru mencatat hasil latihan siswa seperti di lembar pengamatan.

LEMBAR PENGAMATAN SISWA

Nama :

Kelas/Semester :

Data Pendengaran : Telinga kanan……..dB Telinga

kiri………dB

ABM : Memakai/Tidak Jenis:………..

Model:……… Hari/tanggal latihan :

NO

jam lap bis bola sate topi sepatu sepeda lema

ri matah ari kacamata papantulis 1 jam 2 lap ` 3 bis

4 bola 5 sate 6 topi 7 sepatu 8 sepeda 9 lemari 10 matahari 11 kacamata 12 papantulis

Guru BKPBI Bahasa

(Tri Murni Nasution)

Lembar Pengamatan identifikasi Bunyi Irama Bahasa (sudah diisi oleh guru)

LEMBAR PENGAMATAN SISWA

Nama : Sultan

Kelas/Semester : D6/2

Data Pendengaran : Telinga kanan 105 dB Telinga kiri 110 dB

ABM : Memakai/Tidak Jenis: Super power Model: BTE

NO

jam lap bis bola sate topi sepatu sepeda lemari

matahari kaca mat a papantulis 1 jam 2 lap ` 3 bis 4 bola 5 sate 6 topi 7 sepatu 8 sepeda 9 lemari 10 matahari 11 kacamata 12 papantulis

Guru BKPBI Bahasa

LEMBAR PENGAMATAN SISWA

Nama : Rahma

Kelas/Semester : D6/2

Data Pendengaran : Telinga kanan 100 dB Telinga kiri 90 dB

ABM : Memakai/Tidak Jenis: Super power Model: BTE

Hari/tanggal latihan : Rabu/17 Maret 2010

NO jam lap bis bola sate topi sepatu sepeda lemari matahari kacamata papantulis

1 jam 2 lap ` 3 bis 4 bola 5 sate 6 topi • 7 sepatu 8 sepeda 9 lemari 10 matahari 11 kacamata 12 papantulis

Guru BKPBI

(Tri Murni Nasution) ANALISIS HASIL PENGAMATAN:

Setelah melakukan latihan mendengar bunyi bahasa tahap identifikasi :

• Kriteria Penilaian :

Amat Baik: 90% - 100% Baik : 70% - 89 % Cukup : 55% - 69 %

Kurang : ≤ 54 %

• Dari nilai perolehan ini dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Nilai A siswa mampu mengenal bunyi bahasa dengan sempurna Nilai B siswa mampu mengenal bunyi bahasa dengan baik Nilai C siswa mulai mengenal bunyi bahasa

Nilai K siswa belum mampu mengenal bunyi bahasa

• Kriteria Penilaian:

= 41.06%

• Hasil dari latihan yang dilakukan Sultan adalah menyebar pada daerah respon. Hal ini menunjukkan bahwa Sultan belum mampu mengidentifikasi kata yang terdiri dari satu, dua, tiga, dan empat suku kata.

• Hasil dari latihan Rahma membentuk garis diagonal, dapat

disimpulkan bahwa Rahma sudah mampu mengenal ciri-ciri kata yang terdiri dari satu, dua,tiga dan empat suku kata bunyi bahasa dengan nilai A, sebagai tindak lanjut latihan identifikasi kata seperti tersebut di atas dapat dilakukan dengan variasi kata yang bermakna sampai berhasil lebih baik.

• Selanjutnya Rahma dapat melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu

tahap komprehensif bunyi bahasa CATATAN:

• Identifikasi bunyi bahasa adalah latihan mendengar bahasa yang lebih

tinggi dari tahap sebelumnya karena siswa dituntut untuk mengenal bunyi yang sangat halus yaitu mengenal suara manusia berupa fonem, suku kata, kata, kelompok kata, dan kalimat, baik menggunakan ABM atau tanpa ABM.

• Bila menggunakan dengan semua indra juga belum berhasil kita tidak

melanjutkan latihan tersebut dan kembali ke tahap sebelumnya.

• Guru membuat catatan hasil pengamatan respon siswa.

• Guru harus memperhatikan langkah-langkah pelaksanaan Bina

Komunikasi Bunyi Bahasa secara terprogram, berkesinambungan untuk mencapai tujuan yaitu agar siswa dapat berkomunikasi dengan lingkungannya.

7. BAHAN AJAR KETUJUH

Program Khusus

: BKPBI Non Bahasa Standar

Kompetensi :

Mengkomprehensifkan bunyi di sekitar pernah diidentifikasikan sebagai sinyal, tanda atau lambang dengan Alat Bantu Mendengar (ABM) atau tanpa menggunakan ABM, sebatas sisa pendengaran anak. Kompetensi

Dasar

:

Memahami bunyi lonceng dan petir sebagai sinyal atau tanda yang diperdengarkan secara terprogram.

ikator : 1. Mampu memberikan reaksi bila mendengar

bunyi lonceng dengan menyebutkan kata

lonceng

2. Mampu memberikan reaksi bila mendengar

bunyipetir dengan menyebutkan kata petir.

3. Mampu memberikan reaksi dengan berjalan

masuk ke kelas bila mendengar bunyi lonceng.

4. Mampu memberikan reaksi dengan berlari

masuk ke kelas bila mendengar bunyi petir.

5. Mampu memberikan reaksi bila mendengar

bunyi lonceng dengan mengucapkan kalimat

“Ayo….masuk kelas!”

6. Mampu memberikan reaksi bila mendengar

bunyi petir dengan mengucapkan kalimat

:“Mau hujan!”

7. Mampu memberikan reaksi bila mendengar

bunyilonceng dan petir dengan bermain peran.

PEMBELAJ ARAN

pendengaran dan perasaan vibrasi untuk memahami makna bunyi lonceng dan petir dengan menggunakan atau tanpa menggunakan ABM agar dapat berkomunikasi dengan lingkungannya.

KEGIATAN:

• Guru menempatkan siswa sesuai dengan kondisi serta melakukan

pengecekan ABM (Bila menggunakan) kemudian dilanjutkan dengan percakapan sebagai titik tolak respon untuk materi yang akan dilatihkan pada saat itu.

• Siswa memperhatikan dan mendengarkan bunyi yang diperdengarkan guru

dengan memanfaatkan sisa pendengarannya secara klasikal maupun kelompok, kemudian siswa memahami bunyi lonceng dan petir yang diperdengarkan guru dengan memberikan respon berupa: menyebutkan nama bunyi, mengucapkan kalimat, dan bermain peran.

• Guru melakukan pengamatan dari reaksi yang dilakukan siswa.

EVALUASI

• Guru memilih salah satu respon yang harus dilakukan anak untuk evaluasi.

• Siswa mereaksi bunyi yang diperdengarkan guru secara acak.