ABSTRAK

Penelitian Peran Pemerintah Daerah di Wilayah Perbatasan dalam Melindungi Warga Negara Indonesia yang Dideportasi bertujuan untuk mengetahui bagaimana pola penanganan yang dilakukan oleh pemerintah daerah di wilayah perbatasan dalam melindungi WNI yang dideportasi; mengetahui bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam menangani WNI yang dideportasi; dan menginventarisir serta menganalisis kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam proses penanganan WNI yang dideportasi.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur, dokumentasi, observasi, dan wawancara dengan para informan yang berasal dari Pemerintah Daerah, Kepolisian, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Rumah Sakit, BP3TKI, Tenaga Kerja Indonesia, serta lembaga swadaya masyarakat yang memberikan perhatian terhadap masalah Tenaga Kerja Indonesia. Lokus Penelitian ini dilaksanakan di empat wilayah penelitian, yaitu Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan hasil analisis data dan informasi yang telah dilakukan, dapat diketahui beberapa hal, pertama: Pola penanganan WNI yang dideportasi oleh pemerintah daerah di wilayah perbatasan adalah bersifat koordinatif yakni melibatkan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk menangani para deportan. Namun dalam pelaksanaannya belum memperlihatkan kinerja yang maksimal karena kurangnya koordinasi di antara SKPD dan keterbatasan peranan SKPD dalam menangani para deportan. Kedua: Semua pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, atau kota) di empat wilayah penelitian, sudah membentuk ketentuan (keputusan Gubernur, Bupati atau Walikota) yang menjadi dasar hukum bagi tim Satgas dalam berkoordinasi menangani WNI yang dideportasi. Bentuk perlindungan terhadap hak-hak para deportan dalam proses deportasi, tidak ditegaskan dalam ketentuan tersebut namun hak-hak deportan terlindungi dari kewajiban-kewajiban atau Tugas Pokok dan Fungsi setiap SKPD di dalam tim Satgas yang menangani WNI yang dideportasi. Ketiga: kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam proses penanganan WNI yang dideportasi adalah sebagian besar WNI atau TKI yang dideportasi adalah bukan merupakan warga di pemerintah daerah masing-masing. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam alokasi anggaran melalui APBD yang seharusnya diperuntukkan bagi warga daerah masing-masing. Beberapa SKPD mengungkapkan bahwa biaya operasional penanganan para deportan belum dapat didukung oleh anggaran setiap SKPD yang melekat pada Tupoksinya. Selain itu pemerintah daerah asal deportan tidak semua memiliki kepedulian terhadap warga daerahnya untuk memberi bantuan. Dalam hal pemberian fasilitas, sampai saat ini pemerintah daerah belum menyediakan tempat penampungan khusus bagi para deportan. Sedangkan dari sisi deportan, banyak yang ingin kembali bekerja di Malaysia, namun tidak memiliki dokumen keimigrasian karena sebagian besar paspor diambil oleh aparat Malaysia. Kondisi tersebut sering dimanfaatkan pihak pihak tertentu untuk mengirim mereka kembali ke Malaysia dengan cara ilegal.

KATA SAMBUTAN

Ketidaksiapan Pemerintah Indonesia dalam menghadapi pemulangan Warga Negara Indonesia yang dideportasi menimbulkan dampak terhadap HAM para deportan. Adanya akumulasi deportan yang masif di beberapa titik transit, berpotensi terjadi penelantaran dan kerawanan sosial serta pelanggaran HAM, apabila tidak dikelola dengan manajemen penanganan antisipasi deportasi yang komprehensif. Menghadapi rencana pemulangan WNI oleh negara tetangga, maka beberapa program jangka pendek harus dilakukan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah debarkasi (daerah kedatangan atau daerah penerima) maupun pemerintah daerah asal harus berkoordinasi, membiayai, dan tidak saling melempar tanggung jawab dalam pemulangan WNI yang dideportasi. Antisipasi yang baik dari pemerintah pusat maupun daerah dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara yang dideportasi, diharapkan dapat benar-benar melindungi hak-hak warga negara dan juga sebagai upaya pencegahan agar warga negara yang menjadi TKI tidak terjerumus kembali pada masalah yang sama.

Mengingat pentingnya perlindungan HAM terhadap WNI yang dideportasi, maka Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan Penelitian Peran Pemerintah Daerah di Wilayah Perbatasan dalam Melindungi Warga Negara Indonesia yang Dideportasi. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana pola penanganan dan bentuk-bentuk perlindungan yang dilakukan pemerintah daerah khususnya di wilayah perbatasan dalam melindungi warga negara Indonesia yang dideportasi serta untuk menginventarisir kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan.

Akhirnya kami mengucapkan selamat kepada tim peneliti yang sudah menyelesaikan penelitian ini dan kepada pihak-pihak yang telah bersedia menjadi narasumber maupun yang telah membantu tim peneliti dalam pelaksanaan penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya kepada pemerintah daerah di perbatasan yang hendak merumuskan kebijakan dalam memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap WNI yang dideportasi.

Kepala Badan

Penelitian dan Pengembangan HAM,

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya laporan penelitian ini, dimana pada tahun 2010 Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-hak Sipil dan Politik, Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan penelitian tentang Peran Pemerintah Daerah di Wilayah Perbatasan dalam Melindungi Warga Negara Indonesia yang Dideportasi.

Laporan akhir penelitian ini memuat pendahuluan, studi pustaka, hasil penelitian yang dilakukan di empat provinsi dengan melakukan wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait. Hasil wawancara selanjutnya dianalisis untuk menjawab perumusan masalah yang dituangkan dalam bab pendahuluan serta pada akhir laporan ini. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka dibuat kesimpulan dan saran-saran yang diharapkan akan menjadi salah satu bahan pertimbangan pimpinan dalam mengambil kebijakan terkait masalah perlindungan warga negara Indonesia yang dideportasi.

Penelitian ini dapat terselesaikan berkat kerjasama yang baik antara tim peneliti dengan berbagai pihak lainnya. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan penelitian ini, yaitu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di empat wilayah penelitian (Provinsi Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, dan Kalimantan Timur), para informan, serta pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Kami menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki kekurangan, untuk itu kami berharap adanya penelitian lanjutan oleh pihak lain yang dapat memperluas ruang lingkup dari topik penelitian ini.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI yang telah memberikan kepercayaan kepada tim untuk melaksanakan penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini memberikan manfaat bagi semua pihak

Jakarta, Desember 2010

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-Hak Sipil dan Politik,

DAFTAR ISI

Abstrak

Kata Sambutan Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar Pelaksana Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang B. Identifikasi Masalah C. Perumusan Masalah

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian E. Ruang Lingkup

F. Metode Penelitian G. Kerangka Pemikiran

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Perpindahan Penduduk (Migrasi) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia dan Permasalahan Deportasi

B. Teori yang Berkaitan dengan Migrasi Penduduk

C. Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Penanganan WNI yang Dideportasi Khususnya bagi Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (dari Malaysia)

D. Tanggung Jawab Negara dalam Bidang Hak Asasi Manusia

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian: Praktek-Praktek yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam Melindungi WNI yang Dideportasi

5. KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur Malaysia

B. Hasil Analisis

1. Mandat yang Diberikan kepada Pemerintah Daerah dalam Perlindungan WNI yang Dideportasi

2. Praktek-praktek yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam Melindungi WNI yang Dideportasi

3. Hak WNI yang Dideportasi dalam Perspektif HAM

BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan B. Saran

DAFTAR TABEL

No. Tabel Perihal

1.1 : Pemulangan TKI Bermasalah dan Keluarganya dari Malaysia, tahun 2004-2007

1.2 : Pemulangan TKI dari Malaysia Tahun 2008-2009

1.3 : Data Warga Negara Indonesia Yang Dideportasi Melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Sumatera Utara

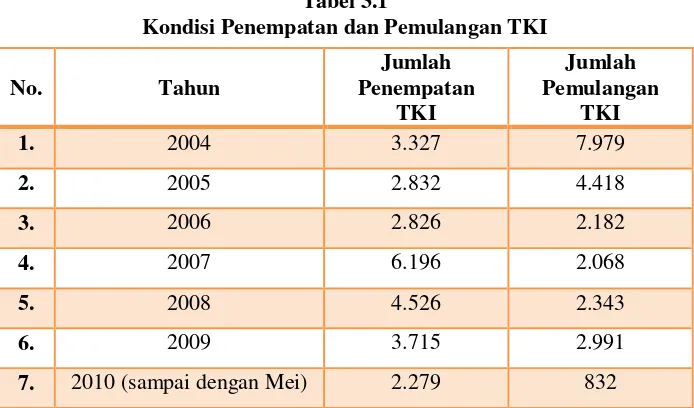

3.1 : Kondisi Penempatan dan Pemulangan TKI

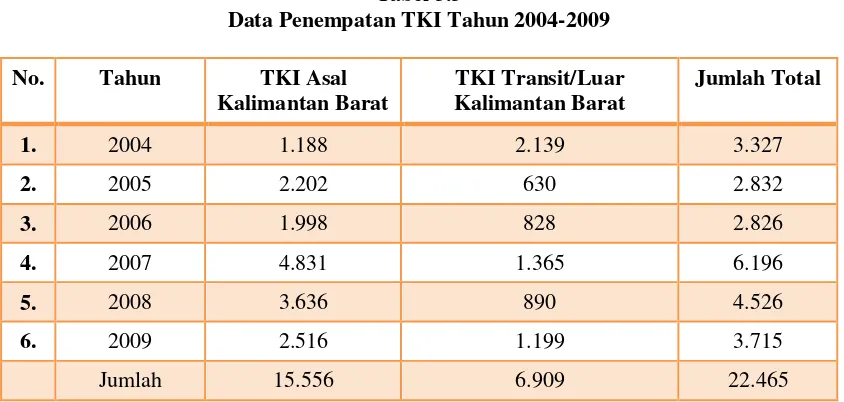

3.2 : Pemulangan Para Deportan oleh Dinas Sosial Pemprov. Kalbar 3.3 : Data Penempatan TKI Tahun 2004-2009

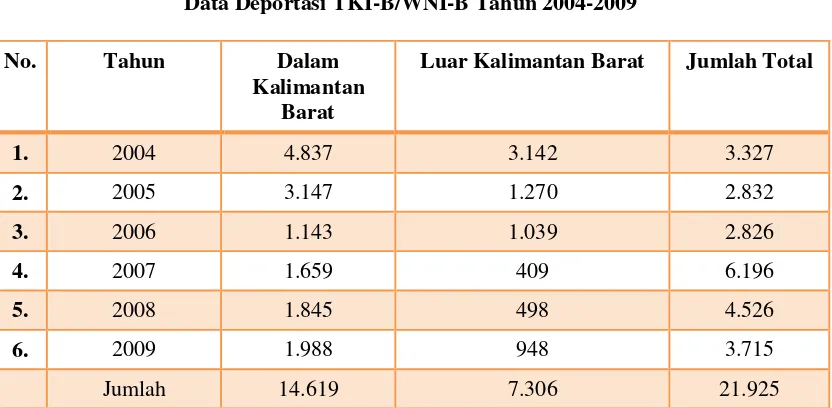

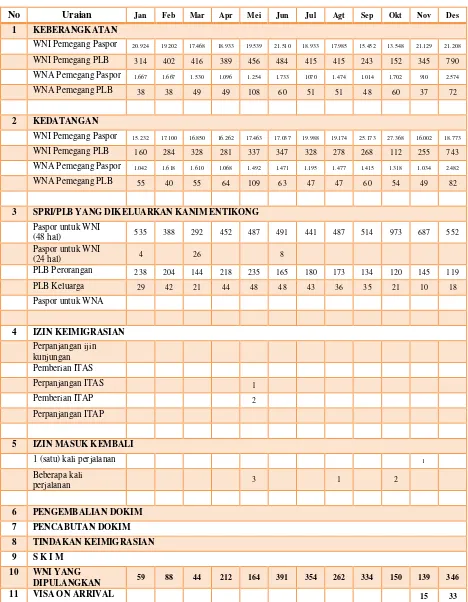

3.4 : Data Deportasi TKI-B/WNI-B Tahun 2004-2009 3.5 : Statistik Kantor Imigrasi Entikong Tahun 2008 3.6 : Statistik Kantor Imigrasi Entikong Tahun 2009 3.7 : Statistik Kantor Imigrasi Entikong Tahun 2010

3.8 : Rekapitulasi Pemulangan TKI dari Malaysia melalui Border PPLB Entikong Tahun 2010

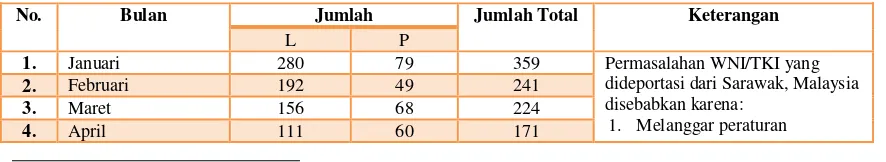

3.9 : Daftar Pemulangan WNI/TKI yang Dideportasi dari Serawak, Malaysia Melalui Embarkasi Tebedu – Entikong Kabupaten Sanggau dari Bulan Januari s/d Desember 2009

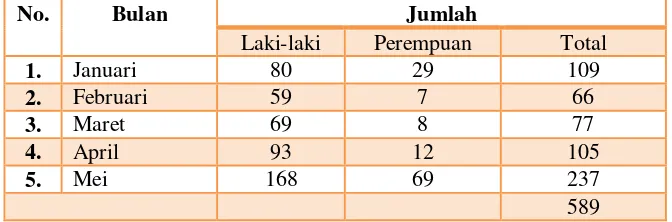

3.10 : Daftar Pemulangan WNI/TKI yang Dideportasi dari Serawak, Malaysia Melalui Embarkasi Tebedu – Entikong Kabupaten Sanggau dari Bulan Januari s/d Mei 2010

3.11 : Daftar WNI Bermasalah dalam Penampungan Sementara LSM Anak Bangsa untuk Proses pemulangan ke daerah asal

3.12 : Rekapitulasi Data Jumlah TKIB dan Keluarganya Kota Tanjungpinang Tahun 2004 s/d 2010

3.13 : Jumlah WNI yang Dideportasi oleh Pemerintah Malaysia Melalui Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang Periode: 1 Januari 2003 s/d 21 Mei 2010

3.14 : Kegiatan Pelayanan Kesehatan TKIB Tahun 2008 s/d 2010 oleh Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang

3.15 : Rekapitulasi Keberangkatan dan Kepulangan dari Bandara Polonia Medan, Pelabuhan Belawan, dan Teluk Nibung Tanjung Balai Periode Januari s/d Desember 2009

3.16 : Rekapitulasi Keberangkatan dan Kepulangan dari Bandara Polonia Medan, Pelabuhan Belawan, dan Teluk Nibung Tanjung Balai Periode Januari s/d Agustus 2010

3.17 Pemulangan WNI dari Malaysia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi Nunukan (Tahun 2005 – 2010)

3.19 Jumlah Pemulangan TKI dari Malaysia 3.20 Kriteria WNI/TKI yang Dideportasi

3.21 Keterlibatan Instansi di Provinsi Kalimantan Barat dalam Perlindungan WNI yang Dideportasi

3.22 Kendala yang dihadapi oleh Instansi di Provinsi Kalimantan Barat dalam Perlindungan WNI yang Dideportasi

3.23 Keterlibatan Instansi di Provinsi Kepulauan Riau dalam Perlindungan WNI yang Dideportasi

3.24 Kendala yang dihadapi oleh Instansi di Provinsi Kalimantan Barat dalam Perlindungan WNI yang Dideportasi

3.25 Keterlibatan Instansi di Provinsi Sumatera Utara dalam Perlindungan WNI yang Dideportasi

3.26 Kendala yang dihadapi oleh Instansi di Provinsi Sumatera Utara dalam Perlindungan WNI yang Dideportasi

3.27 Keterlibatan Instansi di Provinsi Kalimantan Timur (Kabupaten Nunukan) dalam Perlindungan WNI yang Dideportasi

3.28 Kendala yang dihadapi oleh Instansi di Provinsi Kalimantan Barat dalam Perlindungan WNI yang Dideportasi

3.29 Peranan KJRI-JB dan KBRI-KL dalam Perlindungan WNI yang Dideportasi

3.30 Kendala yang dihadapi oleh KJRI-JB dan KBRI-KL dalam Perlindungan WNI yang dideportasi

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar Perihal

1.1 : Alur Pemikiran Penelitian

2.1 : Alur Pemulangan dan Penanganan TKIB/PMBS

3.1 : Alur Penanganan WNI/TKI-B yang akan Dideportasi dari Johor ke Tanjungpinang

PELAKSANA PENELITIAN

PERAN PEMERINTAH DAERAH DI WILAYAH

PERBATASAN DALAM MELINDUNGI WARGA

NEGARA INDONESIA YANG DIDEPORTASI

Koordinator

:

Ir. Ismardi Danardono Jati Pamungkas

(Plh. Kapuslitbang Hak-hak Sipil dan Politik)

Sekretariat

:

Citra Krisnawaty, SH

Peneliti

:

1.

Margaretha Hanita, SH, M.Si.

2.

Ir. Ismardi Danardono Jati

Pamungkas

3.

Fitriyani, SH, M.Si.

4.

Dra. Betny H. Purba, M.Si.

5.

Hidayat, S.IP.

6.

Norma Doryana, SH

BAB I

PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang

Pada dasarnya setiap Warga Negara Indonesia (WNI) berhak meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Hak ini merupakan salah satu hak atas kebebasan pribadi yang diatur dalam Pasal 12 Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Pada tataran hubungan dua negara seperti Indonesia dan Malaysia maupun dengan negara tetangga yang lain akan menimbulkan fenomena migrasi tenaga kerja. Adanya fenomena ini mengarahkan negara-negara untuk membuat peraturan khusus yang dirancang untuk menyediakan penyelesaian bagi permasalahan yang berkaitan dengan gerak perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain.1 Dengan demikian maka negara seharusnya siap untuk menerima kedatangan WNI yang dideportasi dari negara tetangga.

Negara kepulauan Republik Indonesia yang wilayahnya sebagian besar lautan dan hanya 36,6% daratan berupa rangkaian dari 17.508 pulau-pulau, membuat batas-batas antar wilayah kabupaten/kota dan provinsi di dalam negeri, maupun dengan negara tetangga menjadi sangat “porous”, mudah ditembus dengan berbagai cara.2 Perbatasan antara provinsi-provinsi di Pulau Sumatera dengan Singapura dan dengan Semenanjung Malaysia yang melalui laut, sangat mudah ditembus. Demikian pula perbatasan antara provinsi di Kalimantan dengan Malaysia Timur (Serawak dan Sabah) mudah dilewati melalui “jalan-jalan tikus” dari Kalimantan Barat menuju Kuching, Serawak atau dari Kalimantan Timur menuju Tawau, Sabah. Demikian pula yang terjadi di perbatasan antara Papua dengan Papua New Guinea, yang memang secara tradisional kedua penduduk negara tersebut sering kali saling berkunjung sebagai saudara.

1

Hak Kebebasan Bergerak dan Berdiam dalam Peter Baerh, et . all., Inst rum en Internasional Pokok Hak-Hak Asasi M anusia, 2001, Jakart a, Yayasan Obor Indonesia, hlm. 216.

2

Laporan Tim Koordinasi Pem ulangan Tenaga Kerja Indonesia Berm asalah dan Keluarga dari M alaysia (TK-PTKIB) Tahun 2007, yang dikeluarkan oleh Kement erian Koordinat or Bidang Kesejahteraan Rakyat t ent ang kinerja Tim Koordinasi Pem ulangan Tenaga Kerja Indonesia Berm asalah dan Keluarga dari

M alaysia (TK-PTKIB) Tahun 2007, sebagaim ana dikutip dari

kota di daerah perbatasan seperti: Medan (Sumatera Utara); Dumai (Riau), Tanjung Balai Karimun, Batam, Tanjungpinang (Kepulauan Riau); Pontianak, Entikong, Sambas (Kalimantan Barat), Nunukan dan Tarakan (Kalimantan Timur), dan Bitung (Sulawesi Utara) dikenal sebagai daerah transit dan tempat pemberangkatan tenaga kerja Indonesia dan “wisatawan pekerja” Indonesia ke luar negeri.

Tingkat “keporousan” perbatasan Indonesia dengan negara tetangga terungkap ketika pada tahun 2004 dan 2005 Pemerintah Malaysia memulangkan Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI) ke Indonesia secara besar-besaran, ternyata pada tahun-tahun berikutnya masalah PATI di Malaysia ini tidak berkurang, dan masih banyak PATI asal Indonesia yang akhirnya dideportasi ke daerah entry point terdekat. seperti Jakarta (DKI Jakarta), Semarang (Jawa Tengah), Surabaya (Jawa Timur), Pare-pare (Sulawesi Selatan), Mataram (Nusa Tenggara Barat) dan Kupang (Nusa Tenggara Timur).3 Kenyataan yang pahit memang menimpa para Pendatang Asing Tanpa Ijin (PATI) di Malaysia yang jumlahnya sekitar 600.000 pekerja asing dengan 70% di antaranya adalah TKI4. Banyaknya TKI yang mengadukan nasib di Malaysia memberikan dampak positif dan negatif bagi kedua negara. Dampak positif adalah terpenuhinya kebutuhan kedua negara dalam hal ketenagakerjaan. Sementara dampak negatif dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama dari sudut pandang Pemerintah Malaysia, beberapa hal yang menjadi musuh utama di Malaysia saat ini adalah dadah (narkotika) dan Pendatang Asing Tanpa Ijin (PATI). Sedangkan dari sudut pandang Indonesia, tidak sedikit TKI yang bekerja di Malaysia mengalami berbagai macam permasalahan yang berdampak pada terganggunya hubungan bilateral kedua negara.

Pemerintah Indonesia baik pusat maupun daerah harus selalu siap apabila negara tetangga setiap saat melakukan deportasi terhadap WNI. Kesiapan ini selalu dituntut karena upaya pemerintah negara tetangga untuk mendeportasi WNI tidak akan berhenti sepanjang masih terdapat WNI ilegal di negara tetangga tersebut. Hal ini didasarkan pada sejarah hubungan antara negara Indonesia dengan negara-negara tetangga di wilayah perbatasan, dimana terjadi migrasi penduduk Indonesia ke negara-negara tetangga baik secara legal maupun ilegal untuk berbagai tujuan. Salah satu peristiwa yang menjadi catatan khusus dalam hubungan bilateral antara Indonesia dengan Malaysia misalnya adalah peristiwa Nunukan pada tahun 2002 yang dapat disebut sebagai tragedi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia.

3 Ibid. 4

Tragedi Nunukan dipicu dari ketidaksiapan pemerintah dalam menghadapi pemberlakuan Akta Imigresen 1154/2002 yang memaksa sekitar 400.000 buruh migran Indonesia tak berdokumen dideportasi.5 Nunukan sebagai wilayah di ujung utara Indonesia dan berbatasan langsung dengan Tawau, Sabah, Malaysia Timur secara tiba-tiba harus menerima eksodus massal sekitar 350.000 buruh migran deportan dari Sabah. Dengan kapasitas pemerintahan setingkat kabupaten (bahkan sebelumnya hanya sebuah kota kecamatan) tentu saja Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan kewalahan untuk mengantisipasinya. Pada sisi lain, pemerintah pusat menganggap bahwa masalah tersebut adalah tanggung jawab sepenuhnya Pemerintah Daerah Nunukan. Kondisi inilah yang menyebabkan penelantaran yang berakibat fatal: paling tidak 85 deportan meninggal dan ribuan lainnya mengalami kelaparan dan penyakit infeksi saluran pernafasan akut (ISPA).

Tiga tahun setelah peristiwa Nunukan, yaitu tepatnya pada tahun 2005 Pemerintah Malaysia kembali meminta para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal segera meninggalkan negaranya. Hal tersebut terkait dengan berakhirnya masa amnesti (pengampunan) yang diberikan Pemerintah Malaysia kepada para imigran gelap tersebut pada 31 Januari 2005.6 Mereka yang tidak memanfaatkan kesempatan meninggalkan Malaysia bisa dihukum lima tahun penjara atau dikenai denda sebelum dideportasikan. Awalnya, amnesti bagi tenaga kerja ilegal dijadwalkan akan berakhir 31 Desember 2004, namun diperpanjang selama sebulan karena khawatir dapat memperburuk krisis kemanusiaan di Indonesia dan negara-negara lain yang pada saat itu dilanda gempa dan gelombang tsunami (26 Desember 2006). Meskipun tenggat waktu telah berakhir, namun belum ada tanda-tanda persiapan yang serius dari Pemerintah Indonesia. Menurut informasi dari beberapa pejabat pada waktu itu mengatakan bahwa amnesti bagi WNI yang bermasalah diperpanjang sampai waktu yang tidak ditentukan. Selama ini Pemerintah Malaysia dan Pemerintah Indonesia menganggap bahwa deportasi merupakan satu-satunya jalan bagi penyelesaian masalah buruh migran tak berdokumen di Malaysia.7 Dalam pelaksanaannya, deportasi ini meninggalkan persoalan yang tidak terselesaikan. Setiap kali rencana deportasi

5

Wahyu Susilo, Deport asi Buruh M igran Indonesia 2005 = Tragedi Nunukan Jilid II, dikut ip dari ht t p:/ / buruh migranberdaulat.blogspot .com / 2005/ 02/ deport asi-buruh-m igran-indonesia-2005.htm l, 11 Februari 2005.

6 Ibid. 7

dikemukakan, selalu muncul ketegangan hubungan diplomasi antara Indonesia dan Malaysia. Deportasi juga berpotensi atas terjadinya tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia.

Rencana pendeportasian WNI dari Malaysia kembali muncul di penghujung tahun 2009 tepatnya setelah Hari Raya Idul Fitri. Kabar ini dapat dilihat melalui berbagai media, diantaranya adalah pernyataan yang mengutip pejabat KBRI di Kuala Lumpur, Amiruddin Pandjaitan, bahwa Pemerintah Malaysia segera mendeportasi 60 WNI setelah hari Idul Fitri sebab petugas imigrasi Malaysia baru mulai bekerja seminggu setelah lebaran karena sebagian besar petugas mengambil cuti lebaran. “Mereka (WNI) kini ditahan sementara di kantor imigrasi. Pemerintah Malaysia akan membantu mendeportasi dengan segera setelah lebaran nanti”.8 Ke-60 WNI itu ditangkap petugas Imigrasi Malaysia setelah secara ilegal meninggalkan Malaysia menuju Indonesia dengan menggunakan kapal. “Jadi Pemerintah Malaysia, atau Imigrasi Malaysia tidak akan menggunakan prosedur normal dengan mengadili kemudian menahan mereka karena meninggalkan Malaysia secara ilegal. Jadi ini bantuan Pemerintah Malaysia. Setelah Idul Fitri, mereka akan segera dideportasi,” ungkap Amirudin. Selain itu, pejabat sementara pasukan gerakan marine (PGM) pelabuhan Klang, Nordin Osman mengatakan, 60 penumpang itu tidak mempunyai dokumen perjalanan (paspor) yang sah. Mereka terdiri dari 36 laki-laki, 17 perempuan berumur di bawah 45 tahun dan delapan kanak-kanak berusia antara satu bulan hingga empat tahun.9

Memasuki tahun 2010, tepatnya di pertengahan bulan Februari, kembali tersiar kabar bahwa Pemerintah Malaysia akan menggelar operasi besar-besaran merazia pekerja asing ilegal. 10 Rencana ini patut dikhawatirkan, karena sedikitnya terdapat 2,2 juta TKI bekerja di Malaysia, dimana 1 juta diantaranya berstatus ilegal. Anggota DPR dari Fraksi PDI-P, Rieke Diah Pitaloka, menghimbau pemerintah tidak hanya mengantisipasi deportasi besar-besaran, tetapi juga mencegah pelanggaran HAM dan penyelesaian hak-hak korban.11 Menurut Rieke, rencana Pemerintah Malaysia dalam

8

“ WNI Ilegal Dideport asi M alaysia” , dikutip dari htt p:/ / m at anew s.com / 2009/ 09/ 19/ w ni-ilegal-dideport asi-m alasia/, 19 Sept em ber 2009. Lihat juga “ Puluhan WNI Dideport asi Set elah Lebaran” , dikut ip dari ht t p:/ / m ediaindonesia.com / read/ 2009/ 09/ 09/ 96448/ 39/ 6/ Puluhan-WNI-Dideport asi-Set elah-Lebaran, t anggal 19 Sept em ber 2009.

9 Ibid. 10

Kom pas, 17 Februari 2010, “ Ant isipasi Nasib TKI, M alaysia Akan Gelar Razia Pekerja Asing Ilegal” , hlm . 18.

11

merazia TKI ilegal akan menimbulkan masalah besar karena sedikitnya terdapat 70.000 anak TKI di Malaysia Timur. Mereka hidup dengan akses pendidikan minim dan rentan terhadap pelanggaran HAM di areal terpencil. Rieke meminta pemerintah mengantisipasi anak-anak tersebut menjadi korban pelanggaran HAM karena harus kabur ke hutan mengikuti orangtua mereka bersembunyi dari razia.

Himbauan untuk memperhatikan hak-hak TKI ilegal yang akan dideportasi dari Malaysia juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah, yang meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk menyiapkan langkah antisipasi razia agar tidak melanggar hak asasi manusia para TKI (ilegal).12 Berdasarkan pengalaman tahun 2003-2004, ribuan TKI merana saat proses deportasi massal pekerja ilegal. Ketidaksiapan pemerintah menyebabkan ribuan TKI menumpuk di Nunukan, Kalimantan Timur. Lebih lanjut Anis mengatakan bahwa pemerintah harus lebih serius menghadapi razia terhadap pekerja asing ilegal di Malaysia pada saat ini. Beliau menyarankan pemerintah untuk mengoptimalkan kembali gugus tugas khusus penanganan deportasi tahun 2004 yang beranggotakan berbagai kementerian untuk menyiapkan penerimaan TKI ilegal yang dideportasi.

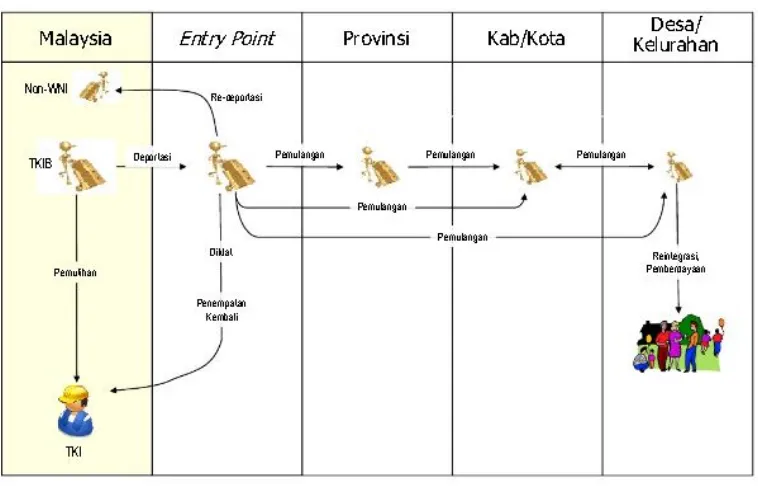

Gugus Tugas yang dimaksud oleh Anis tidak lain adalah Tim Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah dan Keluarganya dari Malaysia (TK-PTKIB) yang dibentuk dengan Keputusan Presiden RI No. 106 Tahun 2004 Tanggal 18 Oktober 2004. Gugus Tugas ini dibentuk untuk memberikan bantuan pemulangan kepada Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah dan Keluarganya (TKIB), dan mempersiapkannya kembali menjadi TKI yang berkualitas dan memenuhi persyaratan. Sejak tahun 2004, TK-PTKIB dengan Satgas dan Poskonya di daerah entry point telah memberikan layanan dengan sebaik-baiknya walaupun dengan dana operasional yang terbatas.13 Untuk meningkatkan pengawasan lalu lintas penduduk atau tenaga kerja yang akan melintas batas, Pemerintah Malaysia dan Indonesia pada tahun 2005 telah membentuk Lembaga Pelayanan Satu Atap yang ditempatkan di 11 titik di daerah perbatasan Malaysia-Indonesia yaitu di Medan (Sumatera Utara), Tanjung Uban (Kepulauan Riau), Dumai (Riau), Entikong (Kalimantan Barat), dan Nunukan (Kalimantan Timur), juga di daerah lainnya seperti Jakarta (DKI Jakarta), Semarang (Jawa Tengah), Surabaya (Jawa Timur), Pare-pare (Sulawesi Selatan), Mataram (Nusa

12

Kom pas, 17 Februari 2010, loc.cit. 13

Tenggara Barat) dan Kupang (Nusa Tenggara Timur).14 Namun layanan Satu Atap ini tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Pemulangan pendatang asing tanpa izin (PATI) di Malaysia baik melalui program amnesti maupun deportasi telah berlangsung sejak tahun 2004, namun sampai sekarang masih tetap berlangsung karena lemahnya Pemerintah Malaysia menindak para majikan yang mempekerjakan TKI ilegal dan adanya aparat korup yang dengan bayaran tertentu telah membiarkan masuknya para pekerja ke Malaysia dengan status pelancong (visa kunjungan).

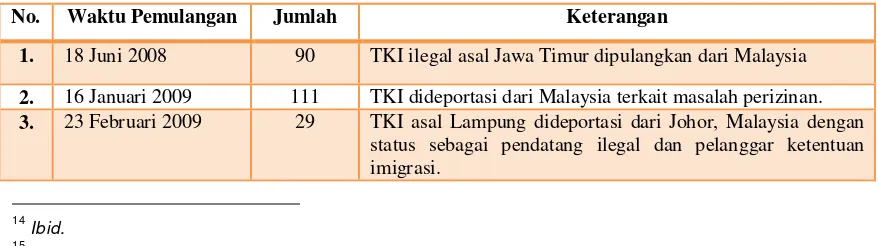

Berdasarkan data Kementerian Sosial, sepanjang tahun 2007 jumlah TKIB yang dipulangkan oleh Satgas PTKIB Daerah di seluruh Indonesia dan dilaporkan ke Kementerian Sosial sebanyak 36.315 orang. Jumlah TKI yang dipulangkan dari Malaysia selama kurun waktu 2004 sampai dengan 2007 dapat dilihat pada tabel berikut.15

Tabel 1.1

Pemulangan TKI Bermasalah dan Keluarganya dari Malaysia Tahun 2004-2007

No. Tahun TKIB (Orang) Keterangan

1. 2004 356.256 TKIB amnesti dan deportasi

2. 2005 176.585 TKIB amnesti dan deportasi

3. 2006 30.604 TKIB deportasi

4. 2007 36.315 TKIB deportasi

Sumber: Media Center KMK, 2004-2006, Depsos, 2008.

Jumlah tersebut belum termasuk TKIB yang pulang di luar yang dideportasi atau yang tidak tercatat karena pulang ke Indonesia melalui pelabuhan tradisional atau melalui jalur-jalur tikus yang banyak terdapat di daerah perbatasan. Sementara itu, Litbang Kompas mencatat jumlah TKI yang dipulangkan dari Malaysia selama kurun waktu 2008-2009, seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.2.

Pemulangan TKI dari Malaysia Tahun 2008-2009

No. Waktu Pemulangan Jumlah Keterangan

1. 18 Juni 2008 90 TKI ilegal asal Jawa Timur dipulangkan dari Malaysia

2. 16 Januari 2009 111 TKI dideportasi dari Malaysia terkait masalah perizinan.

3. 23 Februari 2009 29 TKI asal Lampung dideportasi dari Johor, Malaysia dengan

status sebagai pendatang ilegal dan pelanggar ketentuan imigrasi.

14 Ibid. 15

Jumlah 230

Sumber: Litbang Kompas16

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, mengatakan bahwa setiap hari ada deportasi TKI yang sudah selesai menjalani proses keimigrasian di Malaysia. Sebagian besar dari mereka pulang ke Indonesia lewat Pelabuhan Tanjungpinang, Kepulauan Riau, dan Nunukan, Kalimantan Timur.17

Persoalan deportasi muncul sebagai akibat dari ketidakcakapan Pemerintah Indonesia dalam pengelolaan penempatan dan perlindungan buruh migran.18 Besarnya biaya penempatan yang harus ditanggung calon buruh migran Indonesia membuat mereka memilih cara ilegal untuk masuk ke negara tujuan seperti Malaysia misalnya. Selama pemerintah tidak mampu menyelesaikan persoalan krisis kesejahteraan dan penyediaan lapangan kerja di dalam negeri, nampaknya mencegah upaya migrasi tenaga produktif ke Malaysia merupakan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Ada beberapa alasan19, pertama, Hak untuk tinggal dan bekerja dimanapun di muka bumi adalah hak asasi manusia yang harus dihormati dan dihargai. Kedua, secara geografis letak Indonesia dan Malaysia sangat berdekatan, akses untuk dapat keluar masuk masing-masing negara terhitung sangat mudah dilakukan. Ketiga, permintaan tenaga kerja murah untuk bekerja di Malaysia masih sangat tinggi.

Faktor lain terjadinya deportasi terhadap WNI oleh negara tetangga seperti Malaysia menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalimantan Barat, Maksum Jauhari adalah akibat masalah keimigrasian. "Ada yang sudah bekerja dengan izin resmi namun tidak pulang ke Indonesia sewaktu masa kontraknya habis".20 Maksum Jauhari menyebutkan bahwa Disnakertrans Kalimantan Barat mencatat hingga September 2008 sebanyak 1.796 Warga Negara Indonesia (WNI) yang bermasalah terutama dari Malaysia telah dideportasi. WNI pria lebih mendominasi yakni 1.413 orang dan wanita 383 orang. Angka tersebut masih lebih rendah dibanding tahun 2007 yakni 2.068 orang yang terdiri dari 1.659 pria dan 409 wanita. Selanjutnya ia juga mengatakan bahwa menjelang Idul Fitri terjadi peningkatan WNI yang dideportasi melalui Kalimantan Barat dibanding bulan sebelumnya. Sumber data lain yaitu yang berasal dari Kantor Imigrasi Entikong menyebutkan, pada bulan Maret 2008

16

Kom pas, 17 Februari 2010, op. cit. 17

Ibid. 18

Lagi-(lagi) Soal Deport asi Buruh M igran Indonesia di M alaysia, dikutip dari ht t p:/ / t hepurple.not es.m ultiply.com / journal/ it em / 9/

19 Ibid. 20

tercatat 130 WNI bermasalah dideportasi dari Malaysia melalui Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong.21 Akumulasi WNI yang dideportasi dari Malaysia melalui PPLB Entikong pada tahun 2008 mencapai 535 orang. WNI yang dideportasi dari Malaysia melalui PPLB Entikong tahun sebelumnya 1.482 orang. Selain itu, tahun 2007 terdapat 21 WNI dideportasi dari Brunei Darussalam melalui PPLB Entikong. Kepala Kantor Imigrasi Entikong Sugeng Harjanto mengatakan bahwa ”Imigrasi hanya meneliti apakah mereka warga Indonesia atau tidak. Pemulangan ke daerah asal bukan kewenangan imigrasi,”22. Pertanyaan yang dapat dikemukakan kemudian adalah bagaimana penanganan selanjutnya terhadap WNI yang dideportasi tersebut setelah selesai menjalani pemeriksaan di kantor Imigrasi. Anggota DPRD Kalimantan Barat Daerah Pemilihan Kabupaten Sanggau, Katharina Lies, mengatakan, WNI yang dideportasi dan terlantar itu berpotensi dimanfaatkan penyalur tenaga kerja ilegal di Entikong.23 Mereka akan mencoba merekrut dan memasukkan deportan kembali ke Malaysia melalui jalur tidak resmi atau yang sering disebut ”jalan tikus”.

Penyebab terjadinya deportasi terhadap WNI di wilayah perbatasan tidak hanya disebabkan adanya WNI yang ingin bekerja di negara tetangga dengan tujuan memperoleh kehidupan ekonomi yang lebih baik. Faktor politik dapat juga menyebabkan deportasi terhadap WNI. Contohnya adalah adanya sejumlah WNI yang dideportasi Pemerintah Timor Leste di wilayah perbatasan Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Mereka adalah 61 Warga Negara Indonesia yang terdiri dari 15 kepala keluarga. Warga Indonesia yang sebagian besar beragama Islam ini dideportasi karena menolak menjadi warga negara Timor Leste. Sebagian lainnya, tidak memiliki dokumen keimigrasian yang sah.24

Menghadapi rencana pemulangan WNI oleh negara tetangga maka beberapa program jangka pendek harus dilakukan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah debarkasi (daerah kedatangan atau daerah penerima) maupun pemerintah daerah asal harus berkoordinasi, membiayai, dan tidak saling melempar tanggung jawab dalam pemulangan WNI yang dideportasi. Adanya akumulasi deportan yang masif di beberapa titik transit juga akan terjadi penelantaran dan potensi kerawanan sosial dan pelanggaran

21

WNI yang Berm asalah Terlant ar di Ent ikong, dikut ip dari

ht t p:/ / w w w .cet ak.kom pas.com / read/ xml/ 2008/ 03/ 22/ 01444227/, 22 M aret 2008. 22

Ibid. 23

Ibid. 24

HAM (seperti yang terjadi di Nunukan) apabila tidak dikelola dengan manajemen penanganan antisipasi deportasi yang komprehensif.

B.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi berkaitan dengan perlindungan WNI yang dideportasi melalui wilayah perbatasan yaitu:

1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah saling melempar tanggung jawab dalam penanganan WNI yang dideportasi.

2. Belum adanya koordinasi yang dilakukan oleh instansi-instansi terkait di wilayah perbatasan dalam menangani WNI yang dideportasi.

3. Belum adanya kejelasan kewenangan antara pemerintah daerah penerima deportan dengan pemerintah daerah dimana deportan berasal dalam pemulangan WNI yang dideportasi.

4. WNI yang dideportasi dan terlantar berpotensi dimanfaatkan penyalur tenaga kerja ilegal untuk mengirimkan kembali secara ilegal ke negara tujuan.

C.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pola penanganan yang dilakukan oleh pemerintah daerah di wilayah perbatasan dalam melindungi WNI yang dideportasi?

2. Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam menangani WNI yang dideportasi?

3. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam proses penanganan WNI yang dideportasi?

D.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dilakukannya kegiatan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan penelitian yaitu:

2. Untuk mendapatkan gambaran dan menganalisis bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam menangani WNI yang dideportasi. 3. Untuk menginventarisir dan menganalisis kendala-kendala apa saja yang

dihadapi dalam proses penanganan WNI yang dideportasi.

Sedangkan manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi manfaat akademis dan praktis. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur dalam memperkaya ilmu pengetahuan di bidang ilmu-ilmu sosial. Secara praktis, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tersusunnya rekomendasi dalam membuat kebijakan tentang upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah di wilayah perbatasan dalam melindungi WNI yang dideportasi.

2. Tersusunnya laporan penelitian yang berisi tentang pola penanganan yang dilakukan oleh pemerintah daerah di wilayah perbatasan dalam melindungi WNI yang dideportasi, bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam menangani WNI yang dideportasi dan inventarisasi kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam proses penanganan WNI yang dideportasi. Dari laporan penelitian ini kemudian akan disusun mekanisme perlindungan hak asasi manusia bagi WNI yang dideportasi.

E.

Ruang Lingkup

Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

entry point, transit dan daerah asal Tenaga Kerja Indonesia bermasalah di Indonesia. Berdasarkan Laporan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, di empat wilayah ini pernah dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (PTKIB) pada tahun 2004 dengan keterangan sebagai berikut:25

a. Kepulauan Riau

Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau merupakan entry point

terdekat untuk menerima TKIB deportan dari Johor Bahru Malaysia. Satgas PTKIB Tanjungpinang melaporkan bahwa sebagai dampak kebijakan Pemerintah Malaysia yang memusatkan pendeportasian PATI asal Indonesia di Semenanjung Malaysia dilakukan via Johor Bahru ke Tanjungpinang, selama tahun 2007 telah menerima TKIB dari Johor Bahru, menampung dan memberangkatkan TKIB tersebut ke daerah asal yang jumlahnya mencapai 34.845 orang.

b. Kalimantan Barat

Entikong adalah Pos Lintas Batas RI-Malaysia yang ada di Kab. Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, yang secara geografis berbatasan langsung dengan Malaysia (Serawak) dengan panjang perbatasan ± 800 km. Di sepanjang perbatasan tersebut terdapat tiga pintu gerbang resmi Pos Lintas Batas, dan 64 jalan tikus yang memungkinkan untuk masuk keluarnya TKI ilegal dan juga untuk jalur perdagangan orang (trafficking in persons). PATI asal Indonesia yang ada di Serawak dideportasi oleh Pemerintah Malaysia ke wilayah Indonesia melalui Entikong yang dapat ditempuh dengan jalan darat sejauh 330 km dari Pontianak. Mengingat bahwa Kalimantan Barat juga merupakan daerah transit masuknya Tenaga Kerja Indonesia dari luar Kalimantan Barat ke Serawak Malaysia, maka Satgas PTKIB dibentuk di Pontianak dan membentuk Posko di Entikong untuk menangani pemulangan TKI bermasalah. Selama tahun 2007, Satgas PTKIB Kalimantan Barat telah membantu pemulangan TKIB sebanyak 2.000 orang (per 6 Desember 2007), yang berasal dari Kalimantan Barat 1.227 orang dan yang berasal dari luar Kalimantan Barat sebanyak 773 orang.

c. Kalimantan Timur

25

Nunukan adalah Pos Lintas Batas RI-Malaysia yang ada di Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur, yang secara geografis berbatasan langsung dengan Malaysia (Sabah). Selama tahun 2007 (November), Satgas PTKIB telah membantu memproses paspor dan dokumen yang diperlukan untuk TKI sebanyak 68.638 orang, dan telah membantu menangani TKIB deportan sebanyak 5.589 orang. Dari jumlah tersebut hanya 88 orang yang mau pulang ke daerah asalnya, selebihnya memilih tinggal di Nunukan dan berupaya untuk dapat kembali masuk dan bekerja di Malaysia mengadu nasib mencari peruntungannya. Sebagaimana karakter orang Sulawesi, jika telah menyatakan ingin keluar dari daerahnya dan telah dilepas secara adat, mereka enggan kembali ke daerah asal jika dinilai belum berhasil.

d. Sumatera Utara

Medan adalah exit dan entry point bagi pengiriman TKI dan penerimaan TKIB dari Malaysia, yang berasal dari Sumatera Utara dan dari daerah lain. Maraknya pengiriman TKI melalui Medan dapat diindikasikan dari adanya 12 Perusahaan Pengerah TKI Swasta (PPTKIS) dan 65 Cabang PPTKIS di Medan. Untuk menangani pemulangan TKIB, dibentuk Satgas PTKIB Medan dan Posko PTKIB di Pelabuhan Belawan, yang untuk tahun 2007 telah mendapat dukungan dana operasional dari APBD. TKIB deportan asal Sumatera Utara, dipulangkan dari Malaysia ke Medan melalui Tanjungpinang. Selain sebagai tempat pemberangkatan TKI legal dan prosedural, Medan juga dikenal sebagai tempat pemberangkatan TKI non-prosedural karena banyak WNI yang bermaksud bekerja ke luar negeri menggunakan visa kunjungan sementara, dan bahkan TKI ilegal tanpa dokumen, baik yang berasal dari Sumatera Utara maupun dari daerah lain. Sering terjadi pengiriman TKI yang masih di bawah umur (kurang dari 21 tahun).

Banyaknya pergerakan WNI ke luar negeri terutama Malaysia dan proses deportasi WNI melalui perbatasan juga dapat dilihat melalui data yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di empat provinsi tersebut, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Data Warga Negara Indonesia Yang Dideportasi Melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di Kepulauan Riau, Kalimantan Barat,Kalimantan Timur dan

Sumatera Utara

NO. PROVINSI TPI TAHUN JUMLAH

2007 2008 2009

1 Kepulauan Riau

(Data pertanggal 25 Januari 2010 dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kepri)

Sri Bintan Pura Tanjungpinang

34.652 35.143 32.710 102.505

2 Kalimantan Barat (Data pertanggal 19 Januari 2010 dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalbar)

Entikong 3.029 2.543 2.469 8.041

3 Kalimantan Timur

(Data pertanggal 27 Januari 2010 dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Timur)

Samarinda 6 2 1 9

Balikpapan - 1 - 1

Tarakan 5 - 8 13

Nunukan 40 6 39 85

4 Sumatera Utara

(Data pertanggal 3

Februari 2010 dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumut)

Kanim Polonia 907 1.183 1.179 3.269

Kanim Belawan 29 94 100 223

Kanim Tj.Balai - - - -

Sumber: Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Sumatera Utara.

3. Pelaksanaan penelitian pada setiap provinsi akan dilakukan oleh tiga orang selama 10 hari. Penelitian ini akan dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-Hak Sipil dan Politik, Badan Penelitian dan Pengembangan HAM. Tim Pelaksana Penelitian terdiri dari satu orang koordinator, satu orang sekretaris, enam orang peneliti, dan satu orang pengolah data.

F.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif-analitis. Metode deskriptif adalah metode penelitian untuk meneliti status sekelompok manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran atau peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki, dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh untuk kemudian dianalisis.26

Menurut Whitney27 metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Dalam metode deskriptif peneliti bisa membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga merupakan suatu studi komparatif. Adakalanya peneliti membuat klasifikasi, serta penelitian terhadap fenomena-fenomena tertentu dengan menetapkan standar atau norma tertentu sehingga metode deskriptif ini juga dinamakan survei normatif.

Metode deskriptif juga meneliti kedudukan (status) fenomena atau faktor dan melihat hubungan antara satu faktor dengan faktor yang lain. Hal ini menyebabkan, studi deskriptif juga disebut studi kasus.

2. Metode Analisa Data

Penelitian memilih studi kasus dalam metode analisa datanya. Metode Analisis Studi Kasus adalah metode analisis tentang status subyek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas (Maxfield, 1930).28 Subjek penelitian bisa berupa individu, kelompok, lembaga maupun masyarakat. Peneliti ingin mempelajari secara intensif latar belakang dan interaksi lingkungan unit-unit sosial yang menjadi subyek.

26

Jenis-Jenis Penelitian, Bahan Kuliah Kelim a M et odologi Penelit ian, Dr. R.I. Wahono, Program Pasca Sarjana UI, Pengkajian Ket ahanan Nasional, 2000.

27

F.L. Whit ney, The Element s of Research, Prent ice Hall Inc., New York, 1960, h. 204. 28

Tujuan studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter yang khas dari kasus, atau status dari individu yang kemudian dari sifat-sifat khas tadi akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum. Studi kasus lebih menekankan mengkaji variabel yang cukup banyak pada jumlah unit yang kecil.29

3. Data Penelitian

Data dalam penelitian ini bersumber pada data primer30 dan data sekunder31. Data primer berupa hasil pengamatan yang diperoleh melalui observasi langsung32 dan informasi yang diperoleh melalui wawancara33 yang mendalam dengan beberapa tokoh dan pakar. Sumber informan dalam penelitian ini berasal dari pemerintah daerah, kantor imigrasi, dinas sosial, BNP3TKI, dinas tenaga kerja, dinas perhubungan, dinas kesehatan, kepolisian, para deportan serta lembaga swadaya masyarakat yang memberikan perhatian terhadap permasalahan deportasi WNI. Sedangkan data sekunder berupa literatur baik dari buku, naskah ilmiah, laporan penelitian, artikel dari website dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara b. Observasi

c. Penelitian literatur d. Penelitian dokumentasi

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen penelitian (terlampir).

29

Hal ini berbeda dengan m et ode survei di m ana peneliti cenderung mengevaluasi variabel yang lebih sedikit t et api dengan unit sam pel yang relat if besar.

30

Dat a primer merupakan sum ber-sumber ut am a, berupa bukt i at au saksi m at a ut am a. M isalnya: risalah rapat , keterangan saksi m at a at au pelaku, fot o-fot o dan sebagainya.

31

Dat a sekunder adalah dokum ent asi berupa cat at an tent ang adanya suat u peristiw a, at au cat at an yang bukan m erupakan dokum en asli. M isalnya peristiw a yang diket ahui dari surat kabar at au buku.

32

Pengum pulan dat a dengan observasi langsung at au dengan pengam at an langsung adalah cara pengam bilan dat a dengan m enggunakan m at a t anpa ada pert olongan alat st andar lain. Nazir, Loc.cit . h. 212. Baca juga Cl. Sellt iz et .al., Research M ethods in Social Relations, 1964, h. 200.

33

G.

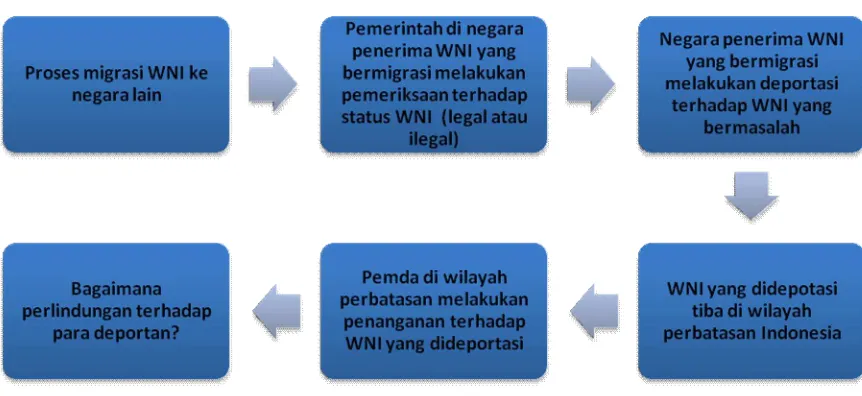

Kerangka Pemikiran

Setiap warga negara Indonesia berhak untuk meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia. Pada saat WNI berada di negara lain, mereka terkadang menghadapi permasalahan yang berakibat dideportasi oleh: Malaysia dan Singapura. Proses deportasi ini biasanya dilakukan melalui wilayah-wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau dan Sumatera Utara.

Proses pemulangan WNI yang bermasalah terkadang menimbulkan permasalahan yang mengakibatkan terabaikannya hak-hak WNI. Untuk mengantisipasi deportasi yang akan dilakukan negara tetangga di masa yang akan datang, maka pemerintah daerah khususnya di wilayah perbatasan harus menyiapkan pola penanganan terhadap WNI yang dideportasi. Penelitian yang akan dilakukan ini berupaya untuk menggambarkan pola penanganan yang dilakukan oleh pemerintah daerah di wilayah perbatasan dalam melindungi WNI yang dideportasi sebagaimana dapat dilihat pada diagram berikut ini.

Gambar 1.1. Alur Pemikiran Penelitian

dalam kerangka pemikiran ini dilengkapi dengan beberapa definisi operasional yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu:

1. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.34

2. Wilayah Perbatasan

Di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, istilah yang digunakan untuk wilayah perbatasan adalah kawasan perbatasan yang didefinisikan sebagai bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan.35

3. Perlindungan HAM

Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam kerangka pendekatan berbasis HAM (rights-based approach) dapat dilihat dalam tiga bentuk, salah satunya adalah melindungi (to protect) yang berarti kewajiban negara agar bertindak aktif bagi warga negaranya.36 Negara agar bertindak aktif untuk memberi jaminan perlindungan terhadap hak asasi warganya dan negara berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan mencegah pelanggaran semua hak asasi manusia oleh pihak ketiga.

4. Warga Negara Indonesia

Warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.37 Sedangkan yang dapat menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.38

5. Deportasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, deportasi berarti pembuangan, pengasingan, atau pengusiran seseorang ke luar suatu negeri sebagai hukuman, atau karena orang itu tidak berhak tinggal di situ.39

34

Pasal 1 But ir 3 Undang-Undang Nom or 32 Tahun 2004 t entang Pem erint ah Daerah. 35

Pasal 1 But ir 6 Undang-Undang Nom or 43 Tahun 2008 t entang Wilayah Negara 36

Perat uran M ent eri Hukum dan Hak Asasi M anusia Republik Indonesia Nomor M .HH-01.DL.08.01 Tahun 2009, t ent ang Panduan Penelitian di Bidang Hak Asasi M anusia, hlm. 8.

37

Pasal 1 But ir 1 Undang-Undang Nom or 12 Tahun 2006 t entang Kew arganegaraan Republik Indonesia. 38

Ibid., Pasal 2. 39

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A.

Perpindahan Penduduk (Migrasi) dalam Kerangka Hak Asasi

Manusia dan Permasalahan Deportasi

Berdasarkan ketentuan yang memuat tentang Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya tentang hak kebebasan pribadi, disebutkan bahwa setiap Warga Negara Indonesia (WNI) berhak meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Hak ini merupakan salah satu hak atas kebebasan pribadi yang diatur dalam Pasal 12 Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Ketentuan dalam Pasal 27 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merumuskan:

1. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia;

2. Setiap warga negara Indonesia berhak meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kebebasan bergerak (secara fisik) dapat dibatasi menurut keadaan-keadaan tertentu. Seorang tersangka dengan ancaman hukuman lebih dari lima tahun misalnya dapat ditahan untuk suatu jangka waktu tertentu. Seseorang dapat juga dikenakan wajib lapor kepada kepolisian sehubungan dengan posisinya terhadap suatu kasus pidana sehingga orang dimaksud tidak mudah untuk berpindah. Selain itu, hak untuk berdiam dan meninggalkan Indonesia ini tergolong hak yang derogable, hak yang dapat dikesampingkan untuk suatu jangka waktu tertentu dan dilakukan atas dasar perundang-undangan yang adil. Oleh karena itu pencegahan orang ke luar negeri dan penangkalan orang untuk masuk ke Indonesia jika dilakukan tanpa dasar hukum yang adil adalah pelanggaran hak asasi manusia. Ketentuan yang berkaitan dengan implementasi hak ini sebagian dimuat dalam peraturan perundang-undangan keimigrasian.

migrasi dewasa ini lebih banyak didorong oleh faktor ekonomi.40 Migrasi diartikan perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain, sedangkan untuk orang-orang yang melakukannya disebut dengan migran.41 Migrasi dapat dilakukan baik secara legal maupun ilegal dan motifnya pun dapat berbeda-beda. Pada masa lalu migrasi dilakukan karena perang atau pertikaian etnis sehingga harus mengungsi hingga meninggalkan negaranya. Namun akhir-akhir ini yang paling besar untuk melakukan migrasi bermotifkan untuk memperbaiki kesejahteraan hidup atau motif ekonomi. Hal tersebut diperkuat oleh negara asal kaum migran tersebut yang umumnya negara-negara dunia ketiga. Mereka melakukan migrasi karena negara asalnya bukan lagi negara yang dapat memberikan kehidupan yang layak bagi masa depannya. Dikuatkan oleh berita-berita keberhasilan dan kesuksesan dari beberapa kaum migran di negara-negara baru yang sampai ke sanak famili di negaranya. Akibatnya keinginan untuk melakukan migrasi menjadi daya penarik yang kuat.

Hampir bisa dipastikan bahwa para migran yang tertangkap selalu mengklaim bahwa dirinya adalah pengungsi. Pertanyaannya, apakah kecenderungan seperti disebutkan di atas sudah bisa dipastikan bahwa mereka benar-benar pengungsi. Untuk sampai mendapatkan status pengungsi harus dilakukan skrining terlebih dahulu dan memerlukan waktu. Namun untuk kasus-kasus migrasi yang bermotifkan ekonomi bisa dipastikan akan gagal untuk mendapatkan status sebagai pengungsi. Karena jika demikian halnya maka negara transit atau negara tempatan dapat melakukan deportasi. Sebaiknya jangan mudah juga mengklaim bahwa terhadap mereka sampah, karena jika bisa dibuktikan bahwa dari sebagian mereka adalah pengungsi, maka terdapat perlindungan (proteksi) secara internasional, dan setiap negara dituntut untuk menghormatinya. Untuk menjawab hal itu harus dilakukan serangkaian proses oleh institusi yang berwenang secara internasional, dalam hal ini UNHCR dengan tetap berkordinasi dengan negara transit dan negara tempatan.

Seseorang yang bermigrasi dari satu negara ke negara lain mendapat sebutan yang paling umum dengan istilah alien (orang asing). Orang asing diartikan sebagai seseorang yang belum dinaturalisasi dan tinggal di suatu negara yang dirinya itu bukan penduduk warga negara itu. Namun demikian hendaklah dipahami bahwa tidak semua orang asing (foreigner) yang berada di suatu negara termasuk dalam pengertian alien.

40

Wagim an, Bat am dan Im igran Gelap, dikut ip dari

ht t p:/ / w w w .yphindonesia.org/ index.php/ publikasi/ art ikel / 54-bat am -dan-im igran-gelap. 41

Berdasarkan hukum internasional yang termasuk ke dalam alien meliputi empat kategori yaitu pencari suaka (asylum seekers), orang terlantar (displaced person), orang tanpa kewarganegaraan (stateless), dan pengungsi (refugee). Pengungsi adalah orang yang mencari tempat yang aman ketika di negaranya ada bahaya yang mengancam. Pengungsi selalu berada di luar negara kebangsaannya. Hal itu terjadi karena suatu alasan rasa takut dan terjadinya tekanan atau penyiksaan. Alasannya dapat berupa perbedaan etnis, agama atau karena keikutsertaannya pada suatu kelompok sosial tertentu. Dapat juga karena pendapat politiknya sehingga harus berada di luar negaranya karena tidak lagi mendapat perlindungan dari negara asalnya. Negara tidak dapat memulangkan seorang pengungsi dengan alasan apapun, terkait dengan posisi mereka yang terancam jiwanya atau kebebasannya dengan alasan-alasan yang disebutkan di atas. Status yang dikeluarkan oleh UNHCR diterima oleh Majelis Umum PBB tahun 1950. Pada resolusi tersebut terdapat seruan agar semua negara anggota PBB memberikan kerjasamanya pada UNHCR dalam melaksanakan perlindungan internasional kepada pengungsi dan mencari solusi yang permanen.

Indonesia sebagai negara bukan peserta konvensi tentang pengungsi sesungguhnya tidak terikat pada kewajiban-kewajiban terkait dengan perlindungan yang diberikan oleh hukum internasional, sebagaimana yang diamanatkan konvensi pengungsi. Namun dengan pertimbangan kemanusiaan, Indonesia sebagai anggota PBB secara moral terpanggil untuk memenuhi dan mematuhi resolusi dalam memberikan perlindungan internasional kepada pengungsi. Kilas balik sejarah Indonesia, pada saat penjajahan penetapan izin pada orang asing yang masuk Indonesia secara ilegal dapat menjadi legal dengan cara membayar sejumlah denda. Pasca kemerdekaan izin masuk bagi orang asing didasarkan pada kepentingan nasional yang sifatnya selektif. Kriteria penerimaan dipertimbangkan dengan dasar terhadap mereka tidak akan menjadi beban ekonomi. Orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia tunduk pada hukum Indonesia. Indonesia memiliki kekuasaan untuk menolak memberi izin masuknya orang asing. Alasan penolakan salah satunya disebabkan karena tidak memiliki surat perjalanan yang sah. Namun demikian terdapat pengecualian jika para migran itu statusnya sebagai pengungsi. Polisi dan petugas imigrasi harus memberi perlakuan terhadap mereka dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip umum atau hak pengungsi.

sebagai orang asing yang memasuki wilayah Indonesia secara tidak sah. Petugas imigrasi dapat mengeluarkan perintah deportasi kepada orang asing yang tiba di tempat pemeriksaan imigrasi. Alat angkut berkewajiban untuk membawa kembali setiap orang asing sebagai penumpang yang dibawanya. Adapun penentuan apakah seseorang/sekelompok orang itu pengungsi atau bukan dilakukan oleh perwakilan UNHCR yang berada di Indonesia, dan untuk hal yang demikian dinamakan ”pengungsi mandat” karena penetapannya ditentukan oleh UNHCR. Kedua, ”pengungsi konvensi” yang prosedur penetapan statusnya untuk menentukan pengungsi atau bukan diserahkan kepada negara yang sudah menjadi peserta konvensi, namun tetap bekerjasama dengan UNHCR setempat. Sampai saat ini Indonesia bukan negara peserta Konvensi Pengungsi. Biasanya untuk negara peserta Konvensi Pengungsi dibentuk suatu panitia khusus yang terdiri dari instansi-instansi yang ada hubungannya dengan masalah pengungsi. Namun hingga saat ini Indonesia belum melakukan aksesi terhadap instrumen hukum internasional Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi.

Setidaknya terdapat enam istilah yang sering digunakan media untuk menyebut mereka (pengungsi), yaitu imigran gelap (ilegal immigrant), pencari suaka (asylum seekers), pengungsi (refugee), manusia perahu (boat people), serta pengungsi sejati dan pendatang biasa. Dua istilah terakhir merupakan standar penyebutan/istilah yang digunakan selama ini oleh Komisi Tinggi Urusan Pengungsi Perserikatan Bangsa Bangsa (UNHCR). Adapun Organisasi Internasional yang mengurusi Migrasi Internasional (IOM) menggunakan istilah-istilah seperti migran (migrant), pengungsi (refugee), dan orang-orang yang terlantar (displaced persons). Untuk kaum migran lembaga IOM mengkategorikannya dengan tiga sebutan yaitu migran ekonomi (economic migrants), vurnerable people, dan vurnerable groups. Istilah terakhir yang masih berkaitan dengan migrasi yaitu trafficking in person yang mengandung arti pergerakan manusia yang meninggalkan negara asalnya karena adanya penipuan melalui iming-iming pekerjaan. Korban trafficking sering mengalami penderitaan yang luar biasa dan tak jarang hidupnya berakhir tragis (bunuh diri). Sementara para sindikat penipunya sering meraup keuntungan yang besar dari usaha ini.

negara kebangsaannya dengan alasan rasa takut akan terjadinya tekanan atau penyiksaan (Pasal 6B Statuta UNHCR)”. Pasal 1A Ayat (2): Konvensi tentang Pengungsi tahun 1951 memberi batasan, yaitu ”siapa saja yang merasa takut akan mendapat tekanan atau penganiayaan yang disebabkan karena alasan etnis, agama atau karena keikutsertaannya pada suatu kelompok sosial tertentu atau karena pendapat politiknya sehingga harus berada di luar negaranya karena tidak lagi mendapat perlindungan dari negaranya”. Dengan demikian jika unsur-unsur pada pasal tersebut tidak terpenuhi, khususnya adanya ancaman dan bahaya yang mengancam terhadap jiwanya sehingga harus pergi meninggalkan negaranya maka sulit untuk mendapatkan status pengungsinya. Hukum Indonesia mengatur apabila ada warga asing yang memasuki wilayah Indonesia tanpa izin terhadap mereka akan dipulangkan (dideportasi) ke negara asalnya. Dasar pemulangan merupakan ketentuan hukum positif terkait keimigrasian Indonesia. Harap diingat pengungsi tidak dikategorikan sebagai migran ilegal berdasarkan hukum internasional. Memang pada saat masuk mereka tidak dilengkapi dengan dokumen resmi dari negara asalnya. Ketidaklengkapan dokumen bagi kaum migran tersebut tidak dapat menjadi alasan bagi pemulangan/pengusiran terhadap mereka. Hal tersebut merujuk pada salah satu prinsip dalam hukum pengungsi, yaitu larangan dilakukannya pengusiran. Pengusiran hanya mungkin dilakukan apabila ada pertimbangan berdasarkan alasan-alasan keamanan nasional atau ketertiban umum atas keberadaan mereka tersebut. Kalaupun hal demikian dilakukan pada pelaksanaannya tetap akan sesuai dengan proses hukum yang semestinya. Atas alasan-alasan keamanan nasional yang bersifat memaksa tetap pada pengungsi tersebut diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri serta dapat menyampaikan bukti untuk membersihkan dirinya.

Dari sejumlah isu-isu keamanan kontemporer yang berkembang pada masa pasca Perang Dingin, masalah tenaga kerja ilegal dinilai telah menjadi salah satu isu utama.42 Salah satu contoh kasus adalah kasus tenaga kerja ilegal asal Indonesia di Malaysia. Isu ini telah diangkat oleh Pemerintah Malaysia sebagai ancaman terhadap keamanan internal Malaysia. Sebagai dampak dari tersekuritisasinya suatu isu maka pemerintah setempat akan mengeluarkan sejumlah kebijakan publik yang mempengaruhi penyelesaian masalah serta pemberlakuan mekanisme penyelesaian yang berada di luar mekanisme penyelesaian formal. Kondisi ini mendorong munculnya

42

sebuah pertanyaan yang akan menjadi permasalahan dalam penelitian ini, “Bagaimanakah kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan baik oleh Pemerintah Malaysia dan Indonesia dalam penanganan masalah tenaga kerja ilegal asal Indonesia?

Gelombang kedatangan tenaga kerja ilegal dari Indonesia ke Malaysia telah menunjukkan peningkatan yang signifikan sejak pertengahan 1970-an.43 Kedatangan imigran ini dipengaruhi oleh kebijakan New Economic Policy yang diberlakukan di Malaysia. Kebijakan industri ini mendorong tenaga kerja Malaysia yang berada di wilayah rural untuk berurbanisasi sehingga Malaysia mengalami kekurangan tenaga kerja untuk sektor-sektor pertanian, maupun perkebunan. Kekurangan tenaga kerja ini mendatangkan kerugian material yang cukup besar. United Planters Association

mengklaim kekurangan tenaga kerja di sektor pertanian telah menyebabkan kerugian sebesar $23 juta. Adanya kebutuhan yang sangat besar dari Malaysia atas tenaga kerja asing di sektor-sektor yang kurang diminati oleh para pekerja Malaysia ini menjadikan isu tenaga kerja ilegal asal Indonesia pada awalnya tidak dianggap sebagai ancaman.

Disamping faktor permintaan tenaga kerja yang besar, jumlah tenaga kerja ilegal asal Indonesia pada masa ini masih tergolong kecil yaitu hanya mencapai enam sampai tujuh orang di setiap wilayah tertentu sehingga tidak dinilai sebagai potensi ancaman. Para tenaga kerja ilegal inipun hanya menempati wilayah rural, terutama daerah perkebunan kelapa sawit dan karet. Pemikiran ini diperkuat oleh adanya pandangan politik dari publik Malaysia yang didominasi oleh Etnis Melayu bahwa tenaga kerja ilegal asal Indonesia merupakan bangsa serumpun yang pada akhirnya akan berasimilasi dengan penduduk lokal “bumiputera”.

Tenaga kerja ilegal asal Indonesia diharapkan di masa depan dapat memperkuat

power electoral dari etnik Melayu dalam menghadapi etnik lainnya yang non-Melayu (etnik China dan etnik India yang menjadi komponen komposisi penduduk Malaysia secara keseluruhan) dan memperkuat posisi etnik Melayu dalam keseimbangan komunal yang ada. Kuatnya asumsi yang berkembang di kalangan masyarakat etnik Melayu terhadap tenaga kerja ilegal asal Indonesia ini direfleksikan dalam pidato dari pemimpin

United Malays National Organization yang menjabat sebagai wakil Perdana Menteri bahwa setelah tenaga kerja ilegal ini menetap selama 10 tahun di Malaysia dan pada akhirnya akan mendaftar sebagai warga negara, dan mereka akan menjadi pemilih-pemilih dalam pemilih-pemilihan umum.

Akan tetapi sikap dari Pemerintah Malaysia terhadap tenaga kerja ilegal asal Indonesia menunjukkan perubahan mulai pertengahan tahun 1980an.44 Terutama dengan semakin intensifnya migrasi ilegal tenaga kerja Indonesia, baik karena faktor reproduksi maupun kedatangan teman ataupun keluarga. Berdasarkan laporan yang dituliskan dalam Fellowship Paper terdapat sebuah kasus dimana kedatangan seorang imigran diikuti oleh 25 anggota keluarganya setelah ia bekerja di Malaysia selama 10 tahun. Jumlah tenaga kerja ilegal yang bekerja sebagai pembuka tanah di wilyah-wilayah tertentu telah meningkat menjadi 4000 orang.

Peningkatan jumlah tenaga kerja ilegal asal Indonesia ke Malaysia pada pertengahan 1980an ini tidak dapat dilepaskan oleh push maupun pull factor. Dalam terminologi push factors, kondisi internal Indonesia memiliki pengaruh yang besar. Transformasi Indonesia dari negara agraris ke negara industri menyebabkan semakin rendahnya permintaan terhadap tenaga kerja unskilled, standar gaji yang rendah, dan kondisi situasi angkatan kerja yang menunjukkan ketidakseimbangan besarnya jumlah usia kerja dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia telah menjadi pendorong migrasi. Para imigran ini cenderung memilih untuk masuk ke Malaysia sebagai tenaga kerja ilegal dengan pertimbangan utama menghindari biaya pemberangkatan yang cukup mahal untuk mendapatkan kelengkapan dokumen (seperti paspor dan visa kerja), serta urusan birokratis yang berbelit-belit, seringkali seorang tenaga kerja Indonesia perlu menunggu sampai enam bulan agar seluruh proses birokratis yang ada selesai.

Persyaratan lainnya dirasa menyulitkan seperti kepemilikan rekening tabungan maupun waktu pelatihan kerja di Perusahaan Jawatan Tenaga Kerja legal yang relatif lebih lama. Sementara dari segi pull factors, Malaysia dinilai memiliki sejumlah kelebihan yang dapat menarik tenaga kerja ilegal asal Indonesia. Pull factors ini diantaranya meliputi kesempatan kerja yang lebih besar dengan perolehan gaji yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat upah di Indonesia.

Pada tahap awal kedatangan tenaga kerja ilegal asal Indonesia tidak dipandang sebagai ancaman, tetapi dengan semakin besarnya jumlah tenaga kerja ilegal maupun penyebaran tenaga kerja ilegal ini ke wilayah kota yang semula hanya menempati wilayah pedesaan tenaga kerja ilegal telah mendatangkan keresahan publik di Malaysia. Tenaga kerja ilegal dipandang telah membawa ancaman multidimensi dari segi ekonomi, kriminalitas, sosial budaya maupun kesehatan. Permasalahan yang

ditimbulkan oleh para TKI ilegal asal Indonesia ini mendorong Pemerintah Malaysia untuk mengeluarkan kebijakan pendeportasian mereka.

Setelah peristiwa deportasi tahun 2002 (peristiwa Nunukan), rencana Pemerintah Malaysia untuk mendeportasi para pendatang asing ilegal (PATI) sudah mulai dilaksanakan. Deportasi besar-besaran PATI di Malaysia, yang secara legal berbentuk kebijakan Operasi Nyah III, kali ini di prioritaskan di Negeri Bagian Sabah. Disana jumlah PATI memang sangat besar, dan yang terbesar berasal dari Indonesia. Pihak imigrasi Malaysia mencatat, antara tahun 2003-2008, 1,6 juta warga negara Indonesia masuk ke negeri bagian Sabah. Menurut catatan resmi mereka sekitar 861.000 orang dari WNI ilegal kembali ke tanah air secara suka rela dan dengan cara di deportasi paksa oleh Pemerintah Malaysia. Sekitar 799.000 orang masih berada disana, dan sekitar 600.000 orang diantaranya berstatus ilegal. Sejak berubahnya peraturan Imigrasi di Malaysia tahun 2002 lalu, pemerintah Malaysia gencar merazia para pendatang haram. Razia tidak cuma dilakukan oleh pihak kepolisian dan imigrasi, bahkan satuan khusus dari masyarakat sipil dibentuk untuk melancarkan pelaksanaan kebijakan ini, ikatan Relawan rakyat Malaysia (RELA), adalah pasukan sipil yang dibentuk dan mulai naik daun karena sepak terjangnya dalam menjalankan operasi razia para pendatang haram.

Pasca booming deportasi pada tahun 2002 lalu, Pemerintah Malaysia secara reguler terus melakukan upaya deportasi. Dua kali dalam seminggu, tepatnya setiap hari Selasa dan Jum’at kita bisa dapatkan rombongan deportan merapat di pelabuhan Tanjung Priok. Setiap minggunya antara 100 – 500 orang dipulangkan, tentunya setelah menjalani hukuman, penjara dan cambuk. Pemulangan biasanya melalui jalur Tanjungpinang – Tanjung Priok dan daerah perbatasan Entikong Kalimantan Barat. Setelah pencanangan operasi Nyah III, gelombang deportasi mulai meningkat, 500 – 1000 orang perminggu mulai di pulangkan.

menggunakan suara para pendatang haram untuk meraup kemenangan dalam Pemilu. Tetapi tidak bisa disangkal bahwa pembangunan di Malaysia tergantung dengan keberadaan buruh migran. Lebih dari 70 % sektor informal diisi oleh buruh migran, sebagai pekerja konstruksi, perkebunan dan jasa. Di rumah-rumah para pegawai pemerintahan dan masyarakat menengah Malaysia, para pekerja rumah tangga diisi oleh tenaga-tenaga migran. Di sektor formal, tak sedikit juga tenaga-tenaga migran mengisi kilang-kilang. Merekalah salah satu penentu meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Malaysia. Kontribusi buruh migran untuk peningkatan pendapatan mereka juga tidak sedikit. Di beberapa negeri bagian seperti Selangor, pemerintah lokalnya menarik retribusi dengan pemotongan upah sebesar RM 10 setiap bulannya dari para buruh migran yang bekerja disana. Dari keringat para buruh migran legal, setiap tahun rata-rata RM 1,4 Milyar masuk ke pundi-pundi pendapatan negara Malaysia, melalui program penarikan pajak dan retribusi Employees Provident Fund (EPF). Sebuah data yang bersumber dari sebuah organisasi masyarakat di Sabah mengungkapkan, terdapat sekitar 900.000 buruh migran bekerja di perkebunan-perkebunan milik perusahaan besar antara lain FELDA, FELCRA, Lembaga Tabung Haji, Golden Hope, IOI dan sebagainya. Sejumlah 300.000 orang diantaranya sengaja dibiarkan bekerja secara ilegal, sekitar 600.000 dapat bekerja legal tapi dengan dokumen-dokumen aspal (asli tapi pal