1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan iklim global telah menempatkan terumbu karang berhadapan dengan sederet gangguan besar yang tidak dapat dihindari. Pemutihan karang karena suhu air laut yang meningkat diperkirakan akan semakin pendek siklusnya, dan akan menjadi peristiwa tahunan di kawasan Phuket dan the Great Barrier Reef (GBR) pada tahun 2030 (Hoegh-Guldberg 1999). Dengan frekuensi pemutihan karang secepat itu, sebagian besar populasi karang tidak cukup waktu untuk pulih kembali. Karang yang mampu berevolusi dengan cepat akan segera berhadapan dengan air laut yang suhunya tinggi dan semakin asam (Kleypas et al. 1999; Hoegh-Guldberg et al. 2007). Perubahan iklim global yang terjadi sekarang ini dikhawatirkan akan menjadi peristiwa kepunahan masal atau kiamat yang keenam di muka bumi (Veron 2010). Peningkatan dan pemeliharaan resiliensi ekosistem terumbu karang (ecosystem resilience), yaitu kemampuan ekosistem terumbu karang untuk menghadapi (mengabsorpsi) gangguan dan membangun kembali sistem yang didominasi karang (Hughes et al. 2007), merupakan satu-satunya upaya dalam pengelolaan terumbu karang untuk menghadapi gangguan yang terkait perubahan iklim global (Bellwood et al. 2004; Hoegh-Guldberg et al. 2007; Nystrom et al. 2008). Pengelolaan terumbu karang dapat mengurangi gangguan insani, sehingga resiliensi terumbu karang dapat ditingkatkan dan dijaga untuk menghadapi gangguan alami.

Sebagai ekosistem alami, gangguan (disturbance, perturbation) merupakan bagian dari faktor yang telah membentuk dan meningkatkan ketahanan terumbu karang, sehingga pengelolaan terumbu karang perlu memahami tanggapan terumbu karang terhadap gangguan. Secara alami, terumbu karang memiliki resiliensi yang tinggi terhadap semua gangguan yang ada (Done 1992; Connell 1997), sehingga telah mampu bertahan selama ratusan juta tahun (Grig 1994). Tetapi dampak negatif kehadiran manusia di bumi dalam dua abad terakhir telah menyebabkan resiliensi terumbu karang terhadap gangguan yang ada semakin kecil (Jackson 1997; Jackson et al. 2001). Secara umum gangguan yang berskala kecil, yang lebih jarang terjadi dan bersifat akut akan lebih mudah diatasi oleh

ekosistem. Sebaliknya, gangguan yang skalanya besar, dengan frekuensi kejadian yang tinggi, atau yang bersifat kronis akan lebih sulit untuk dihadapi oleh ekosistem terumbu karang (Connell 1997). Jika gangguan insani yang kronis bersinergi dengan gangguan alami dengan frekuensi dan skala yang besar, maka dapat menyebabkan ekosistem kehilangan resiliensinya dan mengalami pergantian fase atau phase shift (sensu Done 1992; Hughes 1994), yaitu terumbu karang yang secara alami didominasi oleh komunitas karang berubah menjadi didominasi oleh komunitas makroalgae.

Definisi resiliensi pertama kali dinyatakan oleh Holling (1973) sebagai ukuran ketahanan sistem dan kemampuannya mengabsorbsi perubahan dan gangguan dengan tetap menjaga hubungan antar populasi atau antar peubah pada kondisi yang sama. Holling dan Gunderson (2002) memberikan definisi resiliensi ekosistem sebagai besarnya gangguan yang dapat diterima sebelum sistem berubah strukturnya dengan berubahnya variabel dan proses yang mengendalikan perilakunya. Dengan mengadopsi definisi Holling, Folke et al. (2004) memberikan definisi umum resiliensi ekosistem sebagai ukuran besarnya gangguan yang dapat diterima oleh suatu sistem sebelum terjadi perubahan menjadi suatu kondisi (kestabilan) baru yang berbeda pengendalian struktur dan fungsinya. Holing juga membedakan antara resiliensi ekologis dengan resiliensi rekayasa (engineering). Definisi yang tersebut sebelumnya adalah resiliensi ekologis. Resiliensi rekayasa merupakan ukuran laju suatu sistem mencapai keseimbangan setelah gangguan berlalu. Resiliensi rekayasa ini dianggap tidak tepat untuk ekosistem yang memiliki kondisi keseimbangan yang banyak. Hughes et al. (2007) memberikan definisi yang khusus untuk resiliensi terumbu karang, yaitu kemampuan terumbu karang untuk menghadapi (mengabsorpsi) gangguan dan membangun kembali sistem yang didominasi karang. Walaupun semua definisi tersebut dapat menjelaskan arti dari resiliensi, teori resiliensi yang sudah terakumulasi belum dapat digunakan di dalam pengelolaan terumbu karang (Nystrom et al. 2008).

Banyak penelitian mengungkapkan bahwa resiliensi ekosistem sangat berkaitan dengan kenakeragaman hayati. Keanekaragaman yang tinggi menunjukkan ekosistem lebih resisten terhadap gangguan. Resistensi adalah

ketahanan suatu ekosistem terhadap gangguan, dan sulit dipisahkan dari resiliensi. Keanekaragaman hayati di tingkat genetik memberikan variasi tanggapan dari spesies yang sama terhadap gangguan yang sama. Karang yang bersimbiosis dengan zooxanthellae galur D dilaporkan lebih resisten terhadap pemutihan karang daripada yang bersimbiosis dengan galur A, B dan C (Glyn et al. 2001). Keanekaragaman hayati di tingkat spesies memberikan kekuatan kepada komunitas karang terhadap gangguan pemutihan karang dan pemangsaan oleh

Achanthaster plancii atau Drupella. Kedua pemangsa karang tersebut memiliki preferensi terhadap karang jenis Acroporidae and Pocilloporidae (Moran 1990; Cumming 1999), sehingga dalam intensitas gangguan yang sedang anggota komunitas karang lainnya tidak terganggu oleh pemangsa karang tersebut. Karang Acroporidae dan Pocilloporidae juga mempunyai resistensi yang lebih rendah terhadap pemutihan karang dibandingkan karang dari famili yang lainnya (Brown & Suharsono 1990; Feingold et al. 2001; dan yang lainnya). Jika resistensi komunitas karang tinggi maka keanekaragaman dan kelimpahan karang yang tersisa setelah gangguan juga tinggi, sehingga pemulihan komunitas menyerupai kondisi sebelumnya juga lebih cepat.

Keanekaragaman yang tinggi diperlukan untuk berlangsungnya proses-proses ekologis, tetapi resiliensi ekosistem tidak ditentukan oleh keanekaragaman spesies melainkan keanekaragaman fungsional (Peterson et al. 1998). Peran ekologis setiap anggota komunitas di dalam ekosistem dapat dikelompokkan ke dalam sejumlah kelompok fungsional. Kelompok fungsional komunitas karang dapat ditunjukkan oleh bentuk tumbuh koloninya. Secara konvensional, bentuk tumbuh karang dikelompokkan ke dalam 13 macam (English et al. 1994, 39). Walaupun masing-masing bentuk tumbuh dapat menyediakan fasilitas yang sama sebagai habitat, bentuk tumbuh tersebut mencerminkan derajat kompleksitas habitat yang berbeda-beda, sehingga merupakan kelompok fungsional yang berbeda. Suatu ekosistem dapat memiliki keanekaragaman spesies tinggi, tetapi jika ada satu kelompok fungsional penting yang tidak dapat berjalan fungsinya akan menyebabkan fungsi ekosistem terganggu. Dampak positif dari keanekaragaman di dalam fungsi ekologis terhadap fungsi ekosistem adalah dimungkinkannya terjadi penurunan keanekaragaman spesies oleh suatu gangguan

tanpa diikuti penurunan pada fungsi ekosistem (review in Srivastava & Vellend 2004). Di dalam kasus terumbu karang di Jamaica, misalnya, menghilangnya populasi penyu dan duyung tidak menyebabkan terjadinya pergantian fase, karena fungsi ekologisnya dapat digantikan oleh ikan herbivora (Jackson 1997).

Resiliensi ekologis juga sangat ditentukan oleh keselingkupan atau redundansi spesies dalam suatu skala dan redundansi fungsi ekologis antar skala (Peterson et al. 1998). Redundansi di dalam (intra) skala ditunjukkan oleh banyaknya spesies yang menjalankan fungsi ekologis yang sama, misalnya karang berbentuk massif. Koloni karang berbentuk masif menyediakan habitat yang dapat dihuni oleh ikan-ikan Serannidae dan Lutjanidae yang berukuran besar. Karang masif tersebut dapat berasal dari Faviidae, Poritidae, atau yang lainnya. Sedangkan masing-masing famili karang tersebut terdiri atas banyak spesies. Redundansi antar skala ditunjukkan oleh adanya sejumlah spesies dengan ukuran koloni yang berbeda tetapi menjalankan fungsi yang hampir sama. Karang masif kecil dan karang masif besar berfungsi sama sebagai tempat sembunyi ikan-ikan dari pemangsanya dengan skala yang berbeda.

Pemulihan ekosistem terumbu karang setelah berlalunya gangguan sangat tergantung pada memori ekologis ekosistem tersebut. Memori ekologis adalah komposisi dan distribusi organisme serta interaksinya dalam ruang dan waktu, termasuk pengalaman ‘life history’ dengan fluktuasi lingkungan (Nystrom & Folke 2001). Memori ekologis tersebut terdiri atas tiga komponen, yaitu warisan biologis dan struktural yang selamat dari gangguan (biological and structural

legacy), organisme penghubung bergerak (mobile link), dan daerah pendukung (support area). Komponen pertama berfungsi sebagai memori internal, sedangkan komponen kedua dan ketiga berfungsi sebagai memori eksternal di dalam proses reorganisasi dan rekonstruksi ekosistem tersebut setelah gangguan.

Komponen biologis dan struktural yang selamat dapat menjadi komponen yang paling penting dalam reorganisasi ekosistem terumbu karang. Ketika suatu ekosistem mengalami gangguan, maka kemampuan reorganisasi dan rekonstruksi sistem tersebut sangat tergantung pada keanekaragaman spesies yang masih tersisa. Komunitas yang tersisa menentukan arah suksesi komunitas baru yang terbentuk setelah gangguan berlalu, baik komunitas karang, komunitas ikan,

maupun komunitas biota lainnya. Semakin tinggi keanekaragaman komunitas yang tersisa akan semakin mirip struktur dan komposisi komunitas baru tersebut dengan komunitas sebelumnya. Struktur yang selamat dari terumbu karang memberikan dua fasilitas dalam suksesi terumbu karang. Pertama, struktur karang mati dapat menjadi tempat penempelan larva karang atau benthos yang lainnya. Jika struktur tersebut stabil, maka kolonisasi karang dan benthos lainnya dapat berjalan lebih cepat dan komunitas karang yang baru lebih cepat terbentuk. Kedua, struktur terumbu karang menyediakan habitat bagi ikan-ikan karang. Ikan-ikan herbivora dan invertivora merupakan komponen ekosistem yang penting dalam menentukan arah suksesi terumbu karang (Bellwood et al. 2004).

Memori eksternal ekosistem, yaitu organisme penghubung yang bergerak (mobile link), dapat dibedakan sebagai kelompok yang bergerak pasif dan yang bergerak aktif (Nystrom & Folke 2001). Larva-larva karang, ikan, atau biota lainnya yang bergerak secara pasif dari satu terumbu ke terumbu lainnya merupakan komponen penghubung yang pasif. Komponen ini menyediakan suplai larva yang akan mengkolonisasi ruang terbuka akibat gangguan. Rekolonisasi terumbu karang melalui proses penyebaran larva ini sangat penting (Pearson 1981), karena ekosistem terumbu karang bersifat terbuka. Rekolonisasi akan memperkaya keanekaragaman hayati dan meningkatkan kelimpahan populasi. Pemulihan suatu terumbu karang sangat tergantung pada terumbu karang di sekitarnya, terutama bagi terumbu karang hilir (sink reef). Di dalam ekosistem yang bersifat terbuka, seperti terumbu karang, peranan organisme penghubung sangatlah besar. Hanya sebagian kecil larva karang yang diproduksi di suatu terumbu karang akan hidup menetap di habitat induknya. Larva karang mempunyai umur 23-244 hari (Graham et al. 2008), sehingga sebagian besar dari larva tersebut berpotensi hanyut oleh arus air laut dan kemudian hidup menetap di suatu terumbu karang yang lain. Penelitian genetika pada karang Goniastrea

aspera menunjukkan bahwa karang di Okinawa Islands menerima larva dari karang di Kerama Islands, yang berjarak sekitar 50 km (Nishikawa & Sakai 2005). Kehadiran ikan herbivora dari terumbu lain juga sangat penting dalam proses suksesi terumbu karang. Intensitas herbivori yang rendah menyebabkan dominansi makroalgae atas komunitas karang (Hughes et al. 2007).

Ikan-ikan herbivora di terumbu karang terdiri atas empat famili, yaitu Achanthuridae, Scaridae, Siganidae dan Kyphosidae. Dari keempat famili tersebut, tiga famili yang pertama merupakan ikan herbivora utama. Russ (1984) yang melakukan survei herbivori pada sembilan terumbu karang di GBR, Australia, membatasi ikan herbivora pada famili Achanthuridae, Scaridae dan Siganidae. Di Lizard Island, GBR, dan sekitarnya, kelimpahan ketiga ikan herbivora utama masing-masing adalah Achanthuridae (54%), Scaridae (31%) dan Siganidae (14%) (Meekan & Choat 1997). Di San Blas Islands, Panama, Meekan & Choat juga melaporkan pola yang serupa, walaupun ada satu lokasi dimana Kyphosidae menunjukkan proporsi kelimpahan yang sebanding dengan Achanthuridae, Scaridae dan Siganidae. Di Ambergris Caye, Belize, komposisi biomassa ikan herbivora berbeda dari Lizard Island dan San Blas Islands tersebut dengan Scaridae (65,4%) paling dominan diikuti oleh Acanthuridae (30,1%) dan Pomacentridae (4,5%) (Williams et al. 2001). Dalam skala puluhan atau ratusan kilometer, hewan herbivora yang berperan penting dalam herbivori dapat berbeda. Pada terumbu karang di Nymph Island dan Turtle Group, GBR, ikan Scarus

rivulatus dilaporkan merupakan herbivora yang paling penting (Hoey and Bellwood 2008), sedangkan ikan Siganus canaliculatus dilaporkan merupakan ikan herbivora penting pada terumbu karang di Pioneer Bay, Orphues Island (Fox and Bellwood 2008). Jarak antara kedua lokasi tersebut ratusan kilometer.

Sudah lama peneliti terumbu karang mencoba memahami resiliensi ekosistem terumbu karang. Pada saat ini pengetahuan tentang resiliensi terumbu karang seharusnya sudah cukup untuk melakukan sesuatu (Nystrom et al. 2008), sehingga teori resiliensi dapat segera digunakan di dalam praktek pengelolan terumbu karang. Dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan tingkat resiliensi terumbu karang tersebut dibutuhkan kemampuan untuk mengenali lebih awal tingkat resiliensi terumbu karang. Pengukuran resiliensi terumbu karang merupakan langkah awal dalam penggunaan teori resiliensi di dalam pengelolaan terumbu karang.

Metode untuk mengukur tingkat resiliensi terumbu karang, sayangnya, masih dalam tahap awal pengembangannya. Pada saat ini, tersedia dua metode untuk menilai resiliensi terumbu karang, Obura dan Grimsditch (2009) telah

membuat panduan penilaian resiliensi terumbu karang, yang dipublikasikan oleh IUCN (the International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources). Maynard et al. (2010) juga mengembangkan metode penilaian resiliensi terumbu karang. Kedua metode tersebut masih sulit diterapkan dalam skala besar di Indonesia, karena kurangnya dukungan financial dan kepakaran. Metode penilaian lain yang lebih mudah (praktis) dan murah sangat dibutuhkan agar dapat dilakukan oleh sebagian besar kabupaten di Indonesia.

Di Indonesia, sebagian besar penilaian kondisi terumbu karang dilakukan dengan metode transek garis, atau line intercept transect (LIT). Metode ini dikembangkan oleh Loya (1972, 1978) dan dibakukan oleh para peneliti terumbu karang ASEAN dan Australia sejak awal dekade 1990-an, misalnya P2O (Pusat Penelitian Oseanografi) LIPI di Indonesia dan PMBC (Phuket Marine Biological Center) di Thailand. Di Australia, metode LIT sudah diganti dengan metode transek video, video transect (VT). Metode LIT juga menjadi metode standar pada Proyek COREMAP (Coral Reef Rehabilitation and Management Program). Ribuan orang telah dilatih untuk menggunakan metode LIT tersebut, karena dapat digunakan baik untuk tujuan yang bersifat praktis (manajemen) maupun untuk tujuan publikasi ilmiah.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengembangkan metode penilaian resiliensi terumbu karang dengan menggunakan LIT. Banyak data yang sebenarnya dapat diinterpretasikan dari metode LIT (Marsh et al. 1984) bahkan dalam bentuknya yang paling sederhana, tetapi jarang dilakukan oleh peneliti terumbu karang. Pada saat ini, data yang diinterpretasikan dari metode LIT pada umumnya hanya tutupan karang, tutupan makroalgae, dan kekayaan spesies karang. Tutupan karang yang tinggi menunjukkan kondisi terumbu karang yang baik. Kondisi sebaliknya diinterpretasikan pada tutupan makroalgae yang tinggi. Di dalam penelitian ini, data yang dikoleksi dari metode LIT dimanfaatkan secara maksimal untuk menilai resiliensi terumbu karang. Data tentang jumlah bentuk-tumbuh (life form) dan ukuran koloni karang, misalnya, selama ini sulit diinterpretasikan untuk keperluan pengelolaan terumbu karang. Demikian juga dengan data tentang tutupan karang massif dan submasif serta tutupan karang

Acroporidae. Keempat data tersebut akan terintegrasikan di dalam sebuah indeks untuk menilai resiliensi terumbu karang.

Penelitian ini menjadi yang pertama mengembangkan metode penilaian resiliensi terumbu karang dengan data dari transek garis. Belum ada penilaian resiliensi terumbu karang yang menggunakan data dari transek garis, suatu metode penilaian terumbu karang yang paling umum digunakan di Indonesia dan kawasan negara-negara ASEAN (Association of South East Asian Nations).

1.2 Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan indeks resiliensi ekosistem dalam pengelolaan terumbu karang. Tujuan umum tersebut dicapai melalui 4 (empat) tahap penelitian, yaitu:

a) Penyusunan rumus (formulasi) indeks resiliensi ekosistem terumbu karang dengan menggunakan data dari transek garis (LIT).

b) Uji coba penggunaan indeks untuk menilai resiliensi terumbu karang di Indonesia

c) Uji coba penggunaan indeks untuk mengukur laju perubahan temporal indeks resiliensi terumbu karang di Indonesia.

d) Uji coba penggunaan indeks resiliensi untuk menilai dan memprediksi pemulihan terumbu karang dari gangguan yang bersifat akut dan berdampak langsung.

1.3. Manfaat Penelitian

Penilaian resiliensi terumbu karang merupakan langkah penting dalam pengelolaan pesisir terpadu (ICZM, Integrated Coastal Zone Management; atau ICM, Integrated Coastal Management). Pengukuran resiliensi terumbu karang menjadi salah satu alat dalam analisis resiko lingkungan (ERA, Environmental Risk Analysis) untuk implementasi pengelolaan yang berbasis ekosistem (EBM,

Ecosystem-Based Management). Pendekatan EBM merupakan salah satu prinsip dasar di dalam penerapan ICM (Chua 2006, 94). Penelitian ini memiliki posisi yang sangat penting karena sudah waktunya teori resiliensi digunakan dalam implementasi pengelolaan terumbu karang (Nystrom et al. 2008).

Perencanaan pengelolaan terumbu karang seharusnya didasarkan pada 3 (tiga) kriteria (Done 1995), yaitu: 1) penilaian kawasan yang memiliki resiko tinggi, 2) penilaian resiko kehilangan (kerugian) secara kuantitatif, dan 3) penilaian kemampuan terumbu untuk pulih dalam arti suksesi dan biokonstruksi. Terumbu karang yang mempunyai nilai tinggi dan resiko tinggi mendapatkan prioritas yang tinggi dalam pengelolaan. Terumbu karang yang kerusakannya sulit tergantikan juga lebih diprioritaskan. Terumbu karang yang peluang pemulihannya tinggi akan mendapat prioritas yang tinggi pula dalam pengelolaan. Jika terumbu karang memiliki peluang pemulihan rendah, maka sulit untuk memberikan jaminan bahwa upaya dan biaya yang dicurahkan di dalam pengelolaan akan membuahkan hasil yang sepadan. Penilaian tingkat resiliensi terumbu karang merupakan kriteria ketiga dari perencanaan pengelolaan terumbu karang, yaitu penilaian peluang pemulihan terumbu karang.

Tingkat resiliensi terumbu karang hendaknya merupakan salah satu komponen yang penting dalam pemilihan kawasan konservasi terumbu karang. Terumbu karang yang memiliki tingkat resiliensi lebih tinggi lebih berharga untuk dikonservasi daripada yang resiliensinya rendah. Sayangnya hingga saat ini belum ditemukan bagaimana resiliensi ekologis terumbu karang dapat dikenali atau diukur secara praktis. Pemilihan kawasan konservasi terumbu karang sebagian besar masih dilakukan secara konvensional didasarkan pada kelimpahan dan keanekaragaman komunitas karang dan komunitas ikan. Tetapi terumbu karang yang tutupannya baik dan jumlah spesies karang tinggi belum tentu mencerminkan resiliensi yang tinggi.

Manfaat dari penelitian ini secara umum sebagai berikut:

a) Indeks resiliensi terumbu karang sangat bermanfaat dalam pemilihan lokasi kawasan konservasi terumbu karang, dan penentuan zonasi dalam pengelolaan terumbu karang. Indeks resiliensi yang didapatkan dari penelitian ini akan menjadi salah satu indikator penentu di dalam perencanaan zonasi.

b) Indeks resiliensi terumbu karang juga bermanfaat di dalam memilih pendekatan pengelolaan yang diperlukan untuk memelihara atau meningkatkan resiliensi terumbu karang. Komponen-komponen ekosistem

yang memiliki kontribusi besar terhadap indeks merupakan faktor yang harus ditingkatkan dalam memelihara atau meningkatkan resiliensi terumbu karang.

c) Indeks resiliensi terumbu karang sangat penting untuk melakukan ERA (Environmental Risk Assessment) dalam kerangka ICM. Terumbu karang yang indeks resiliensinya rendah memiliki resiko yang lebih besar daripada yang resiliensinya tinggi. Terumbu karang di kawasan Asia Tenggara memiliki ancaman gangguan insani dan alami yang sangat besar (Burke et al. 2002).

1.4 Hipotesis

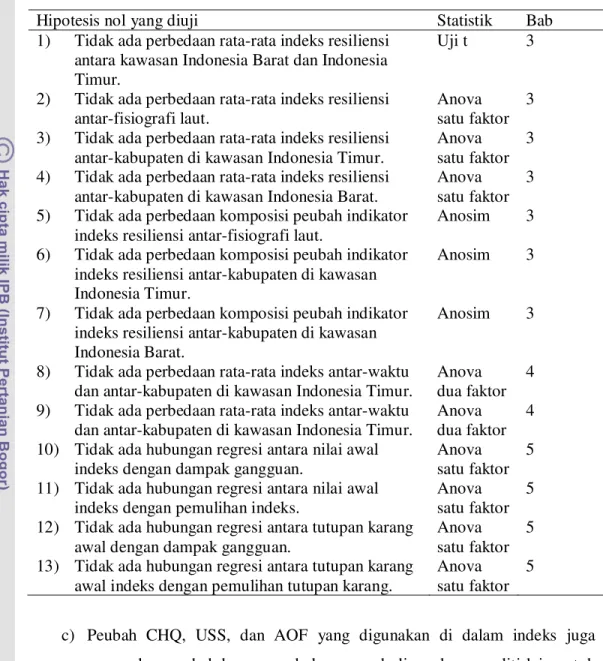

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan metode penilaian terumbu karang, khususnya indeks resiliensi terumbu karang. Tidak ada hipotesis yang akan diuji secara khusus. Penggunaan sejumlah statistik dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengkonfirmasi adanya perbedaan antara dua atau lebih kondisi dari penerapan indeks resiliensi (Tabel 1).

1.5 Kebaruan (Novelty)

a) Rumus indeks resiliensi yang dikembangkan di dalam penelitian ini merupakan rumus yang baru untuk menilai resiliensi terumbu karang. Rumus yang dimodifikasi dari indeks resiliensi komunitas tanah dari Orwin dan Wardle (2004) tersebut memiliki karakteristik yang jauh berbeda dari rumus awalnya, misalnya perubahan nilai acuan peubah indikator indeks dari komunitas kontrol dengan komunitas super dan ditambahkannya faktor koreksi.

b) Penggunaan indeks resiliensi ekosistem untuk menilai dan memprediksi pemulihan terumbu karang juga belum pernah dilakukan sebelumnya. Baik Obura dan Grimsditch (2009) maupun Maynard et al. (2010) keduanya tidak merumuskan model persamaan regresi untuk memprediksi laju pemulihan terumbu karang.

Tabel 1 Daftar pengujian hipotesis nol dan satistik yang digunakan.

Hipotesis nol yang diuji Statistik Bab

1) Tidak ada perbedaan rata-rata indeks resiliensi antara kawasan Indonesia Barat dan Indonesia Timur.

Uji t 3

2) Tidak ada perbedaan rata-rata indeks resiliensi antar-fisiografi laut.

Anova satu faktor

3 3) Tidak ada perbedaan rata-rata indeks resiliensi

antar-kabupaten di kawasan Indonesia Timur.

Anova satu faktor

3 4) Tidak ada perbedaan rata-rata indeks resiliensi

antar-kabupaten di kawasan Indonesia Barat.

Anova satu faktor

3 5) Tidak ada perbedaan komposisi peubah indikator

indeks resiliensi antar-fisiografi laut.

Anosim 3 6) Tidak ada perbedaan komposisi peubah indikator

indeks resiliensi antar-kabupaten di kawasan Indonesia Timur.

Anosim 3

7) Tidak ada perbedaan komposisi peubah indikator indeks resiliensi antar-kabupaten di kawasan Indonesia Barat.

Anosim 3

8) Tidak ada perbedaan rata-rata indeks antar-waktu dan antar-kabupaten di kawasan Indonesia Timur.

Anova dua faktor

4 9) Tidak ada perbedaan rata-rata indeks antar-waktu

dan antar-kabupaten di kawasan Indonesia Timur.

Anova dua faktor

4 10) Tidak ada hubungan regresi antara nilai awal

indeks dengan dampak gangguan.

Anova satu faktor

5 11) Tidak ada hubungan regresi antara nilai awal

indeks dengan pemulihan indeks.

Anova satu faktor

5 12) Tidak ada hubungan regresi antara tutupan karang

awal dengan dampak gangguan.

Anova satu faktor

5 13) Tidak ada hubungan regresi antara tutupan karang

awal indeks dengan pemulihan tutupan karang.

Anova satu faktor

5

c) Peubah CHQ, USS, dan AOF yang digunakan di dalam indeks juga merupakan peubah baru yang belum pernah digunakan peneliti lain untuk tujuan penilaian indeks resiliensi maupun untuk tujuan penilaian kondisi terumbu karang lainnya.

d) Penggunaan data dari transek garis di dalam penilaian resiliensi terumbu karang juga belum pernah dilakukan oleh peneliti lain. Penelitian lain menggunakan penilaian pakar dan praktisi (Maynard et al. 2010), atau menggabungkan metode foto kuadrat dan transek titik dengan lima metode lainnya (Obura & Grimsditch 2009).

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menyusun indeks resiliensi terumbu karang yang menggunakan data transek garis. Penggunaan transek garis dalam penilaian resiliensi terumbu karang sangat penting karena metode transek garis merupakan metode penilaian kondisi terumbu karang yang paling populer di Indonesia dan Asia Tenggara. Untuk memvalidasi kegunaan indeks, tiga uji coba indeks dilakukan untuk membandingkan resiliensi terumbu karang secara spasial dan temporal.

Hasil utama yang diharapkan dari penelitian ini adalah: (1) Rumus penilaian indeks resiliensi terumbu karang.

(2) Protokol penilaian indeks resiliensi terumbu karang.

(3) Persamaan regresi untuk memprediksi pemulihan terumbu karang.

1.7. Rancangan Penelitian

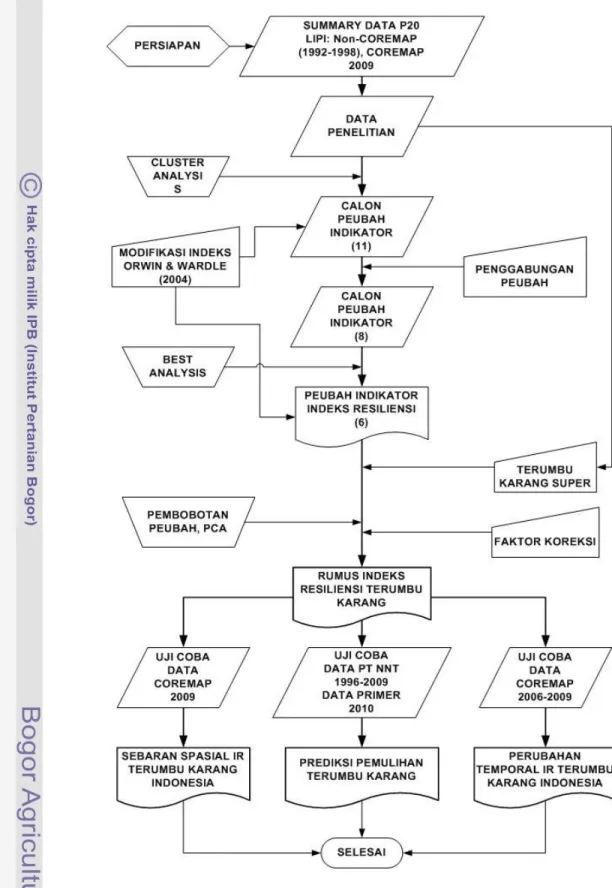

Penelitian ini terdiri dari 4 (empat) tahapan, yang masing-masing dibahas di dalam bab yang terpisah. Tahapan yang paling lama waktunya adalah tahapan pertama, yang dapat dibagi lagi dalam lima sub-tahapan, yaitu: (a) penyaringan data, (b) modifikasi rumus indeks, (c) penentuan calon peubah indikator, (d) pemilihan peubah indikator, serta (e) pembobotan peubah indikator dan (f) penentuan faktor koreksi dan konstanta. Tahapan kedua hingga keempat merupakan validasi dari kegunaan indeks di dalam pengelolaan terumbu karang. Secara umum rancangan penelitian ini disajikan dalam Gambar 1.

Tahapan pertama adalah penyusunan rumus atau formulasi indeks resi-liensi, yang akan disajikan pada bab 2. Di dalam formulasi indeks tersebut digunakan data yang telah dikoleksi sebelumnya oleh P2O LIPI. Dalam tahapan ini digunakan data 1240 transek, yang berasal dari 540 transek di luar COREMAP dan 700 transek COREMAP tahun 2009.

Tahapan kedua adalah uji coba penggunaan rumus indeks untuk membandingkan resiliensi terumbu karang di 15 kabupaten, yang menjadi lokasi proyek COREMAP. Penelitian ini merupakan validasi kegunaan indeks untuk membandingkan resiliensi terumbu karang secara spasial. Penelitian tahap kedua ini juga menggunakan data dari P2O LIPI yang dikoleksi untuk proyek COREMAP pada tahun 2009, yang berjumlah 649 transek. Penelitian tahap kedua ini ditulis di dalam bab 3.

Tahapan ketiga yang disajikan pada bab 4 menggunakan sumber data yang sama dengan penelitian tahap kedua. Karena pada tahap ketiga ini bertujuan untuk melihat perubahan indeks resiliensi secara temporal, maka selain digunakan data COREMAP tahun 2009 juga digunakan data tahun 2008, 2007, dan 2006. Sebenarnya COREMAP pernah mengambil data pada tahun-tahun sebelumnya, tetapi yang tersedia dalam bentuk LFT (life form table) dan TLT (taxon length

table) paling awal adalah tahun 2006.

Pada penelitian tahap keempat bertujuan mengkaji perilaku indeks dalam proses pemulihan terumbu karang. Kebutuhan akan data terumbu karang runut waktu dari transek permanen dengan kurun waktu lama, lebih dari 10 tahun, merupakan hal yang sulit dipenuhi oleh lembaga penelitian dan universitas di Indonesia. Kegiatan seperti itu mungkin pernah dilakukan oleh lembaga penelitian dan universitas, tetapi penyimpanan data yang baik masih menjadi masalah utama. Data dengan sifat demikian hanya dapat dipenuhi oleh perusahaan multinasional PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT). Penelitian tahap keempat disajikan dalam bab 5.