19

merumuskan bentuk peran serta komunitas adat Orang Rimba dalam penataan kembali kawasan TNBD. Untuk itu pada bab ini akan dijelaskan mengenai beberapa tinjauan teori yang meliputi kajian tentang peran serta/partisipasi masyarakat, definisi taman nasional dan penataan zona di dalamnya, aspek legal peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung, konsep dan penerapan bentuk peran serta masyarakat adat dalam penataan kawasan lindung di beberapa daerah di Indonesia, jumlah dan sebaran komunitas adat Orang Rimba, dan kesimpulan tinjauan teori.

2.1 Tinjauan Teori Tentang Peran Serta/Partisipasi Masyarakat

Pada sub bab ini akan dibahas mengenai pengertian peran serta/partisipasi, tipe, bentuk, dan ukuran partisipasi, dan konsep tingkat partisipasi.

2.1.1 Pegertian Peran Serta/Partisipasi

Pengertian peran serta/patisipasi sudah banyak dipaparkan oleh para ahli. Menurut White (1981), partisipasi masyarakat adalah keterlibatan komunitas setempat secara aktif dalam pengambilan keputusan atau pelaksanannya terhadap proyek-proyek pembangunan untuk masyarakat. Partisipasi juga erat hubungannya dengan istilah partnership, yang berarti bahwa partisipasi hendaknya harus disertai dengan sikap ikut tanggung jawab dari satu kesatuan yang turut ambil bagian di dalam aktivitas tersebut. Di dalam unsur tanggung jawab tersebut terdapat beberapa hak-hak dan kewenangan yang patut dihargai dalam rangkaian kerjasama tersebut.

Menurut Parwoto (2004), partsipasi mempunyai ciri-ciri: (1) Keterlibatan dalam pengambilan keputusan: mengambil dan menjalankan keputusan (2) Bentuk kontribusi: seperti gagasan, tenaga, materi dan lain-lain (3) Organisasi kerja: bersama setara (berbagi peran) (4) Penetapan tujuan :ditetapkan kelompok bersama pihak lain (5) Peran serta masyarakat:sebagai subjek. Partisipasi juga didefinisikan sebagai suatu tindakan yang mendasar untuk

bekerjasama. Untuk dapat berhasil dengan baik dan kontinyu, kerjasama memerlukan waktu dan usaha serta harus didasari dengan adanya kepercayaan bersama. Kepercayaan tidak datang dengan gampang karena erat kaitannya dengan latar belakang individu masing-masing (Korten, 1986).

Berdasarkan definisi-definisi tersebut maka esensi dari peranserta/partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sektor publik. Dalam konteks ini masyarakat diterjemahkan secara luas sebagai masyarakat secara keseluruhan yang menyangkut seluruh individu dalam suatu komunitas tersebut, atau perwakilan masyarakat yang merepresentasikan berbagai kelompok kepentingan (stakeholders).

2.1.2 Tipe, Bentuk, dan Ukuran Partisipasi

Menurut Dusseldorp dalam catatan kuliah perencanaan partisipatif (2007) terdapat dua tipe partisipasi berdasarkan derajat kesukarelaan, yaitu: partisipasi bebas dan partisipasi terpaksa. Partisipasi bebas terjadi bila seorang individu melibatkan dirinya secara sukarela di dalam suatu kegiatan partisipatif tertentu baik secara spontan maupun terbujuk. Secara spontan berdasarkan pada keyakinan tanpa dipengaruhi melalui penyuluhan atau ajakan oleh lembaga-lembaga atau orang lain, sedangkan secara terbujuk maksudnya masyarakat berpartisipasi setelah diyakinkan melalui program penyuluhan atau oleh pengaruh orang lain. Partisipasi terpaksa dapat terjadi dalam berbagai cara, yaitu partisipasi terpaksa oleh hukum dan karena kondisi sosial ekonomi.

Bentuk partisipasi menurut Surbakti dalam catatan kuliah perencanaan partisipatif (2007) adalah ikut mengajukan usul-usul mengenai suatu kegiatan, ikut serta bermusyawarah dalam mengambil keputusan tentang alternatif program yang paling baik, ikut serta dalam melaksanakan apa yang telah diputuskan, termasuk disini memberi iuran atau sumbangan materil serta ikut mengawasi pelaksanaan keputusan.

2.1.3 Konsep Tingkat Partisipasi

Berbagai sumber menyatakan bahwa terdapat tingkatan-tingkatan bentuk partisipasi warga dalam mempengaruhi kebijakan dan keputusan publik. Ada empat sumber yang dapat memberikan penjelasan mengenai tingkat partisipasi

warga, antara lain menurut: Sherry Arnstein, David Wilcox, Lorenz Aggenz, dan Kelompok Ecoregen.

2.1.3.1 Konsep Tingkat Partisipasi Sherry Arnstein

Sherry Arnstein pada tahun 1969 mengajukan tesis mengenai tingkat partisipasi komunitas atau publik dalam proses perencanaan, yang terangkum kedalam 8 tingkat partisipasi (catatan kuliah perencanaan partisipatif, 2007). Sherry Arnstein mensintesa 8 jenjang atau tangga partisipasi yang bersumberkan pada pengalaman praktis proses partisipasi di Amerika Serikat. Asumsi Arnstein adalah jenjang partisipasi ini digunakan oleh penguasa (pemerintah) kepada masyarakat sebagai penilaian terhadap partisipasi masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat menurut Arnstein terbagi menjadi 8 tingkatan (dari terendah hingga tertinggi), yaitu :

1. Manipulation (Manipulasi) 2. Therapy (Terapi) 3. Informing (Menginformasikan) 4. Consultation (Konsultasi) 5. Placation (Penghargaan) 6. Partnership (kemitraan)

7. Delegated Power (Delegasi Kekuasaan) 8. Citizen Control (Pengendalian oleh Rakyat)

Tingkatan 1-2 sering disebut juga tahapan non-participation (bukan partisipasi), artinya bahwa dalam kerangka demikian, warga sebenarnya tidak berada dalam tingkat pertisipasi dan kedaulatan yang sesungguhnya. Tingkatan 3-5 disebut sebagai pseudo-participation (partisipasi semu), yang berarti bahwa tingkat partisipasi dan kedaulatan warga ini belum dikatakan sepenuhnya atau masih setengah dari tingkat partisipasi sesungguhnya. Tingkat 6-8 disebut sebagai genuine participation (partisipasi yang sesungguhnya), artinya adalah masyarakat diberi porsi partisipasi yang sesungguhnya dan kedaulatan masyarakat diletakkan pada posisi yang tepat.

2.1.3.2 Konsep Tingkat Partisipasi David Wilcox

Peneliti lain, David Wilcox mengembangkan tangga partisipasi Arnstein dalam The Guide to Effective Participation (1994) yang menjelaskan bahwa ada

5 pendirian atau sudut pandang (stances) yang dipakai dalam proses inisiasi tentang partisipasi publik dalam perencanaan (Wilcox, 1996). Asumsi yang digunakan Wilcox adalah si pengguna tingkat partisipasi Wilcox adalah seseorang yang mengatur proses partisipasi dalam objek tertentu. Titik tolak atau sudut pandang tersebut adalah :

1. Sudut Pandang Pertama: Memberi Informasi 2. Sudut Pandang Kedua: Konsultasi

3. Sudut Pandang Ketiga: Memutuskan Bersama 4. Sudut Pandang Keempat: Melakukan Bersama 5. Sudut Pandang Kelima: Mendukung Inisiatif Lokal

2.1.3.3 Konsep Tingkat Partisipasi Lorenz Aggens

Mirip dengan konsep Wilcox, Aggens juga memberikan penilaian dan terobosan terhadap tingkatan kasus berdasarkan respon yang dikembangkan dari masyarakat tersebut. Asumsi yang digunakan juga mirip, yaitu perumusan pedoman yang digunakan oleh seseorang yang mengatur proses partisipasi. Berikut adalah tingkatan ketertarikan publik dalam partisipasi beserta metode atau cara dalam melibatkannya :

1. Apatis/tidak tertarik sama sekali 2. Sebagai pengendali

3. Sebagai pemeriksa

4. Sebagai pemberi Masukan

5. Terlibat langsung sebagai pelaksana

6. Membangun konsensus dan pemberi solusi bagi persoalan

Dalam pelaksanaan di lapangan, kegiatan yang dapat dilaksanakan sebagai awal dalam pembangunan sebuah partisipasi bagi civil society dapat dilakukan seperti langkah-langkah diatas. Kegiatan seperti ini berbasiskan kepada tingkat pemahaman partisipasi didalam civil society itu sendiri, dengan demikian hubungan antara keduanya adalah sangat dekat. Artinya adalah ketika hendak melakukan kegiatan pembangunan partisipatif, maka limitasi terendah dari pemahaman civil society; yaitu sekedar mengetahui titik awal yang dilakukan.

2.1.3.4 Konsep Tingkat Partisipasi Kelompok Ecoregen

Di dalam situs www.ecoregen.com dijelaskan mengenai pembangunan tingkat partisipasi yang distrukturkan menjadi beberapa tingkatan. Berikut adalah tingkatan-tingkatan pembangunan partisipasi yang dimaksud:

1. Tingkat 1 :

Berisi tentang pemberitahuan. Peran serta yang dapat digunakan sebagai metoda adalah: komunikasi yang terbatas, terlimitasi, atau informasi yang berkualitas; dengan cara:

Media masa, koran, radio, artikel.

Eksebisi dan presentasi.

Publikasi melalui pamflet, brosur.

2. Tingkat 2 :

Berisi tentang konsultasi. Peran serta yang dapat digunakan sebagai metoda adalah: konsultasi yang terbatas, original, pendekatan personal; dengan cara:

Rapat-rapat.

Penyebaran kuesioner.

Dengan media surat kabar.

3. Tingkat 3 :

Berisi tentang kegiatan memutuskan persoalan secara bersama. Peran serta yang dapat digunakan sebagai metoda adalah: badan penasehat yang efektif, kemitraan; dengan cara:

Rapat dan pertemuan

Perencanaan segala hal yang bersifat praktis

Pembuatan visi dan misi

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa definsi peran serta/partisipasi mulai berkembang dari tahun ke tahun. Para ahli memberikan berbagai opini mereka tentang peran serta/partisipasi beserta konsep tingkat partisipasi versi mereka masing-masing. Peran serta/partisipasi masyarakat dalam penataan ruang sangat dibutuhkan agar dokumen rencana yang ditetapkan dapat diterima oleh masyarakat yang akan menjalankannya beberapa tahun mendatang. Hampir sama dengan penataan ruang, dalam penataan kawasan lindung pun peran serta masyarakat adat merupakan hal yang sangat penting. Kawasan lindung tidak hanya dipandang sebagai milik pemerintah

semata namun harus mempertimbangkan keberadaan masyarakat adat yang selama bertahun-tahun tinggal di dalamnya. Dalam pengelolaan kawasan lindung terutama dalam tahapan penataan kawasannya, peran serta masyarakat adat merupakan hal yang penting agar penetapan status kawasan lindung di suatu daerah tidak menimbulkan konflik antara masyarakat adat dan pemerintah seperti di TNBD. Disamping itu dengan adanya beberapa penjelasan teori tentang konsep tingkat partisipasi dari para ahli dapat membantu studi ini untuk merumuskan bentuk peran serta komunitas adat Orang Rimba dalam penataan kembali kawasan TNBD.

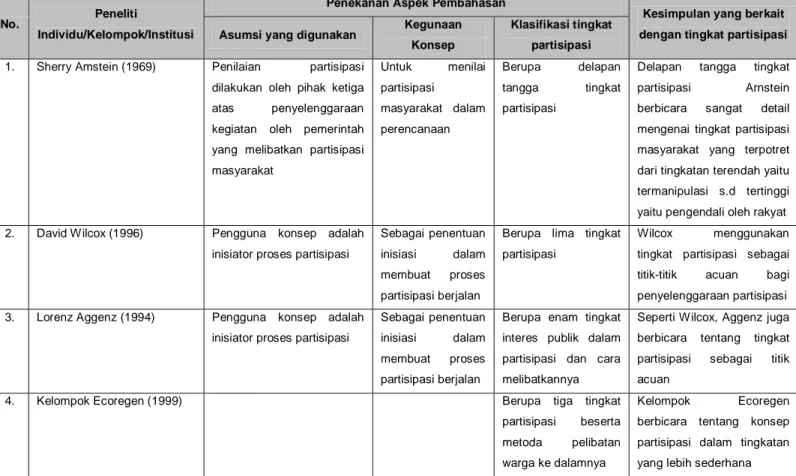

TABEL II.1

RANGKUMAN KONSEP TINGKAT PARTISIPASI

No. Peneliti

Individu/Kelompok/Institusi

Penekanan Aspek Pembahasan

Kesimpulan yang berkait dengan tingkat partisipasi Asumsi yang digunakan Kegunaan

Konsep

Klasifikasi tingkat partisipasi

1. Sherry Amstein (1969) Penilaian partisipasi dilakukan oleh pihak ketiga atas penyelenggaraan kegiatan oleh pemerintah yang melibatkan partisipasi masyarakat Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam perencanaan Berupa delapan tangga tingkat partisipasi

Delapan tangga tingkat partisipasi Arnstein berbicara sangat detail mengenai tingkat partisipasi masyarakat yang terpotret dari tingkatan terendah yaitu termanipulasi s.d tertinggi yaitu pengendali oleh rakyat 2. David Wilcox (1996) Pengguna konsep adalah

inisiator proses partisipasi

Sebagai penentuan inisiasi dalam membuat proses partisipasi berjalan

Berupa lima tingkat partisipasi

Wilcox menggunakan tingkat partisipasi sebagai titik-titik acuan bagi penyelenggaraan partisipasi 3. Lorenz Aggenz (1994) Pengguna konsep adalah

inisiator proses partisipasi

Sebagai penentuan inisiasi dalam membuat proses partisipasi berjalan

Berupa enam tingkat interes publik dalam partisipasi dan cara melibatkannya

Seperti Wilcox, Aggenz juga berbicara tentang tingkat partisipasi sebagai titik acuan

4. Kelompok Ecoregen (1999) Berupa tiga tingkat partisipasi beserta metoda pelibatan warga ke dalamnya

Kelompok Ecoregen berbicara tentang konsep partisipasi dalam tingkatan yang lebih sederhana

Sumber : ww.ecoregen.com, Wilcox 1996, Aggenz 1994, Arnstein 1969

2.2 Taman Nasional

Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990, taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan

sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi alam. Sedangkan menurut IUCN dalam Anwar (2005:16), taman nasional didefinisikan sebagai kawasan alam berupa daratan dan atau laut, yang dirancang untuk: (a) melindungi integritas ekologi antara satu atau lebih ekosistem untuk kepentingan masa sekarang hingga masa yang akan datang; (b) mengurangi eksploitasi dan penempatan secara minimal bagi kepentingan tujuan pembentukannya; (c) menyediakan bahan-bahan bagi ilmu pengetahuan, budaya, pendidikan, rekreasi, dimana lingkungan dan budaya berjalan secara serasi.

Definisi lain dikemukakan oleh beberapa ahli sebagai berikut: Alvarez dalam Anwar (2005:16) menyatakan bahwa taman nasional adalah suatu kawasan yang ditetapkan terutama untuk melidungi dan mempreservasi pemandangan indah, tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang khas pada tingkat nasional untuk dapat dimanfaatkan dan dinikmati oleh masyarakat luas.

Kemudian menurut Blower (1976), taman nasional merupakan kawasan yang relatif luas yang berisi ekosistem atau lansekap menarik, yang tidak terganggu oleh kegiatan eksploitasi atau pemukiman manusia, dikelola sedemikian rupa untuk melindungi dan mengawetkan integritas lingkungan alam yang dimiliki semaksimal mungkin, tetapi pada batas-batas tertentu terbuka bagi pengunjung.

Menurut LP IPB dalam Anwar (2005:17), taman nasional merupakan suatu kawasan konservasi di darat dan di laut yang mempunyai keaslian, kekhasan dan keanekaragaman flora, fauna, ekosistem dan atau geomorfologi/keindahan alam/budaya/arkeologi; yang secara keseluruhan memiliki/menyangkut kepentingan nasional atau internasional dan dikelola berdasarkan sistem zonasi untuk tujuan pengawetan (perlindungan), penelitian (IP), pendidikan dan rekreasi (pariwisata).

Penunjukkan status hukum kawasan menjadi taman nasional merupakan langkah awal agar kawasan tersebut dilindungi. Namun dalam perjalanannya ke depan nanti, suatu taman nasional perlu dikelola oleh berbagai pihak yang terkait. Adapun tujuan pengelolaan taman nasional ini berdasarkan kategori IUCN adalah:

1. Melindungi kawasan alami dan unik dalam tingkat nasional maupun internasional bagi kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan, budaya, rekreasi dan wisata.

2. Menjaga kondisi alami dalam menyediakan kestabilan ekologi dan keragaman hayati.

3. Mengelola kegiatan pengunjung pada areal-areal tertentu dalam hal pemanfaatan taman nasional sebagai sarana pendidikan, budaya, dan rekreasi.

4. Mengurangi dan mencegah eksploitasi dan penempatan areal taman nasional yang telah ditunjuk di luar areal pemanfaatannya.

5. Memelihara proses-proses ekologi, geomorfologi dan tempat-tempat yang memiliki keunikan dan kekhasan sebagai tujuan dari perlindungan.

6. Menjaga kepentingan penduduk lokal dalam pemanfaatan sumberdaya alam, sehingga tidak bertentangan dengan tujuan perlindungannya (IUCN dalam Anwar, 2005: 18).

Pada saat ini seluruh kawasan taman nasional di Indonesia menghadapi permasalahan yang pada dasarnya berkaitan dengan:

1. Tingkat pengelolaan kawasan, yang menyangkut status kawasan, kelembagaan, sumberdaya manusia, perencanaan, keperluan sarana dan prasarana, pendanaan, dll.

2. Tingkat sosial ekonomi dan budaya masyarakat di sekitar kawasan, yang menyangkut tingkat kesejahteraan, perkembangan kependudukan, kebutuhan lahan dan sumberdaya, pemahaman dan kepedulian mengenai konservasi alam.

3. Pandangan dan kepedulian sektoral mengenai pembangunan dan konservasi alam. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, diperlukan adanya pengelolaan taman nasional secara holistik, komprehensif dan terintegrasi. Dengan demikian pengelolaan taman nasional harus dapat ditempatkan sebagai salah satu sub sistem pembangunan nasional dan terkait dengan kepentingan pembangunan daerah, serta merupakan bagian dari pembangunan wilayah di sekitarnya (Sriyanto dalam Anwar, 2005:18).

Selain hal tersebut, taman nasional sebagai salah satu konsep pengelolaan kawasan konservasi, keanekaragaman hayati dan sumber daya alam lainnya belum mempunyai bentuk dan core yang sesuai dan cocok dengan

kondisi Indonesia (Bulletin Konservasi dalam Anwar, 2005:18). Begitu halnya dengan Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) dimana tujuan penetapan status hukum TNBD adalah sebagai kawasan penghidupan dan kehidupan Komunitas Adat Orang Rimba. Penetapan status hukum TNBD ini merupakan salah satu terobosan hukum di Indonesia karena taman nasional ini merupakan satu-satunya taman nasional di Indonesia yang kelahirannya bertujuan untuk melindungi hak hidup dan penghidupan suku asli yaitu komunitas adat Orang Rimba sedangkan taman nasional lain cenderung membatasi akses manusia. Hingga saat ini konflik terus terjadi dalam pengelolaan TNBD meskipun BKSDA Jambi telah menetapkan Rencana Pengelolaan Taman Nasional Bukit Duabelas (RPTNBD) dengan waktu perencanaan 2005-2029. Konflik yang terjadi dimana sistem zonasi yang diterapkan di RPTNBD tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Hal ini dapat terjadi karena tidak adanya peran serta Komunitas Adat Orang Rimba dalam penataan sistem zonasi di RPTNB, padahal mereka lebih mengetahui tentang kondisi di lapangan.

2.3 Penataan Zona-Zona di dalam Kawasan Taman Nasional

Pada bab satu telah dijelaskan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan bentuk peran serta komunitas adat Orang Rimba dalam penataan kembali kawasan taman nasional. Hal ini diperlukan karena penataan kawasan TNBD seluas 60.500 ha oleh pemerintah, ternyata tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Sebagai contoh tidak sesuainya penataan kawasan tersebut adalah dalam penentuan zona-zona di dalam kawasan TNBD, seperti terdapat lahan dan kebun milik komunitas adat Orang Rimba yang berada di dalam zona inti. Ketidaksesusaian ini akan menyebabkan munculnya pertanyaan, pertimbangan-pertimbangan seperti apa yang digunakan pemerintah dalam menata zona-zona di dalam kawasan TNBD.

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, disebutkan bahwa kawasan taman nasional dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan dan zona lain sesuai dengan keperluan. Ketiga zona tersebut merupakan standar yang dimiliki oleh taman nasional. Penataan zona memberikan batasan-batasan terhadap zona yang boleh dimanfaatkan maupun yang tidak boleh diganggu sama sekali. Penataan zona taman nasional adalah pembagian wilayah di dalam

kawasan taman nasional menjadi zona-zona guna menentukan kegiatan-kegiatan pengelolaan yang diperlukan secara tepat dan efektif dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pengelolaan taman nasional sesuai dengan fungsi peruntukkannya (Dephut, 1995: 3). Penataan zona merupakan upaya paling praktis dalam menyediakan level-level perlindungan nilai alamiah suatu kawasan konservasi dan untuk mengelola kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan terhadap keberadaan taman nasional tersebut (Trisurat, 2003). Untuk menata zona tersebut ada beberapa kriteria yang ditentukan.

Kriteria zona inti, yaitu:

1. Mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.

2. Mewakili formasi biota tertentu dan atau unit-unit penyusunnya.

3. Mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan atau tidak atau belum diganggu manusia.

4. Mempunyai luas yang cukup dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan yang efektif dan menjamin berlangsungnya proses ekologis secara alami.

5. Mempunyai ciri khas potensinya dan dapat merupakan contoh yang keberadaannya memerlukan upaya konservasi.

6. Mempunyai komunitas tumbuhan dan atau satwa beserta ekosistemnya yang langka atau yang keberadaannya terancam punah.

Kriteria zona pemanfaatan, yaitu :

1. Mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa atau berupa formasi ekosistem tertentu serta formasi geologinya yang indah dan unik.

2. Mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam.

3. Kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata alam.

Kriteria zona rimba, yaitu :

1. Kawasan yang ditetapkan mampu mendukung upaya perkembangan dari jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasi.

2. Memiliki keanekaragaman jenis yang mampu menyangga pelestarian zona inti dan zona pemanfaatan.

3. Merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu (http://fwi.or.id/index.php?lang=ina&link=konservasi&f=bukit12.html). Kriteria-kriteria tersebut merupakan syarat yang digunakan dalam penataan zona di kawasan taman nasional. Pada zona inti dapat dilihat bahwa salah satu kriteria yang digunakan adalah kondisi alam, baik biota maupun fisiknya masih asli dan belum pernah diganggu oleh manusia. Jadi, dapat dipahami bahwa akses manusia untuk masuk dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kondisi alam di zona inti sangat dilarang. Dari kriteria tersebut, akses manusia untuk berkegiatan baru diperbolehkan pada zona pemanfaatan karena pada zona ini memiliki potensi pariwisata dan rekreasi alam yang dapat dinikmati oleh manusia. Terakhir adalah zona rimba yang berfungsi sebagai penyangga bagi pelestarian zona inti dan zona pemanfaatan.

Lebih lanjut secara terinci, jenis-jenis zona yang terdapat di dalam kawasan taman nasional meliputi:

1. Zona inti, adalah suatu wilayah dimana keadaan tumbuh-tumbuhan (flora), satwa (fauna) atau keindahan khalikahnya dan ekosistemnya perlu dipertahankan dalam keadaan tidak terjamah karena nilainya yang khas bagi ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

2. Zona pemanfaatan, adalah suatu wilayah yang memiliki keanekaragaman dan keindahan tumbuh-tumbuhan (flora), satwa (fauna) maupun keindahan alamnya mempunyai corak khas untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam.

3. Zona lain, zona lain di dalam taman nasional terdiri dari zona rimba, zona pemanfaatan tradisional, zona rehabilitasi dan zona kultural/budaya yang menunjang fungsi konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. 4. Zona rimba, adalah suatu wilayah yang memiliki tumbuh-tumbuhan (flora),

satwa (fauna) atau keindahan khalikah dan ekosistemnya perlu dipertahankan karena nilainya yang khas bagi ilmu pengetahuan dan kebudayaan dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan wisata alam terbatas. 5. Zona rehabilitasi, adalah suatu wilayah yang pernah rusak akibat sesuatu hal

seperti kebakaran, bekas perladangan/pemukiman liar atau bencana alam yang dapat dilakukan kegiatan pemulihan dengan tumbuhan dan satwa asli. 6. Zona pemanfaatan tradisional, adalah suatu wilayah yang terdapat

tradisional untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat sekitarnya yang biasanya menggantungkan hidupnya pada hasil hutan non kayu.

7. Zona kultural/budaya, adalah merupakan suatu wilayah yang di dalamnya terdapat tempat perkembangan sejarah manusia (Dephut, 1994).

Menurut McKinnon, et. al. (1990) banyaknya jenis zona yang diterapkan di tiap kawasan konservasi akan berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain, tergantung pada karakteristik bio-fisik kawasan dan tujuan pengelolaannya. Tetapi tidak kurang dari 2/3 luas total kawasan sebaiknya mencerminkan tujuan utama dari pembentukkannya.

Dalam menentukan zona-zona di dalam kawasan taman nasional, maka aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan adalah:

1. Aspek ekologis, aspek ini merupakan pertimbangan utama dalam penetapan zona taman nasional, yang meliputi kondisi fisik dan biologi. Hal ini sesuai dengan fungsi taman nasional dalam melindungi sistem penyangga kehidupan dan pengawetan sumber plasma nutfah.

Aspek fisik ini antara lain meliputi topografi, iklim dan curah hujan, geologi dan tanah, dan hidro-orologi. Sedangkan aspek biologi meliputi potensi tumbuhan, satwa dan ekosistem.

2. Aspek kebijakan dan peraturan perundang-undangan, penetapan zona kawasan taman nasional tidak terlepas dari pertimbangan terhadap kebijakan dan peraturan perundangan yang berlaku. Aspek ini mencakup semua kebijakan dan peraturan perundangan di bidang kehutanan maupun bidang-bidang lain yang terkait, baik tingkat nasional maupun regional.

3. Aspek pemanfaatan, aspek ini meliputi kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat serta potensi pemanfaatan pariwisata yang telah berkembang. Aspek sosial ekonomi dan budaya masyarakat di dalam dan sekitar kawasan taman nasional sangat penting untuk dipertimbangkan dalam penetapan zona. Hal ini menyangkut tingkat ketergantungan masyarakat tersebut terhadap potensi sumber daya alam taman nasional.

Sedangkan aspek potensi pemanfaatan pariwisata yang telah berkembang juga perlu mendapat perhatian dalam penetapan zona. Aspek ini menyangkut potensi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang dapat

dikembangkan untuk pariwisata alam secara intensif maupun terbatas, kecenderungan pemanfaatannya serta permintaan pasar.

4. Aspek pembangunan regional, aspek ini perlu dikembangkan mengingat pembangunan taman nasional tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan regional dan keduanya dapat saling menunjang. Pembangunan regional yang banyak terkait dengan pembangunan taman nasional adalah sektor pariwisata serta sektor-sektor lain yang berkaitan dengan upaya peningkatan pendapatan dan kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya konservasi (Dephut, 1994).

5. Kejelasan wilayah masyarakat adat, Wilayah adalah hal penting berkaitan dengan penguasaan sumber daya dan yurisdiksi dari otoritas masyarakat adat. Dengan mengkaitkan kedua hal itu penentuan wilayah tidak semata-mata berhubungan dengan klaim atas suatu lingkungan tetapi juga komitmen untuk mengelola lingkungan itu secara bertanggungjawab. Karena wilayah berkaitan dengan klaim penguasaan dan yurisdiksi maka wilayah perlu ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang berkepentingan pada sumber daya hutan. Satu hal yang penting dalam kesepakatan ini adalah bahwa klaim kewilayahan tidak semata-mata merujuk pada keinginan menguasai sumber daya tetapi juga memperhatikan kemampuan mengelola sumber daya dengan baik.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi alam. Dalam pengelolaannya taman nasional perlu ditata ke dalam zona-zona tertentu agar membatasi akses manusia ke dalamnya. Penataan zona di taman nasional biasanya dilakukan oleh pemerintah secara top down yang sangat berpotensi untuk menimbulkan konflik dengan masyarakat adat. Pemerintah menggunakan beberapa pertimbangan dalam penataan kawasan taman nasional, terutama dalam penataan zona di dalamnya, namun satu hal yang lebih penting adalah peran serta masyarakat adat yang tinggal di dalamnya. Sebagai contoh, dalam studi ini penataan zona-zona di TNBD oleh pemerintah secara top down justru malah menimbulkan konflik dengan komunitas adat Orang Rimba. Dampak dari

konflik ini adalah komunitas adat Orang Rimba tidak mau terlibat dalam tahapan pengelolaan TNBD di masa yang akan datang.

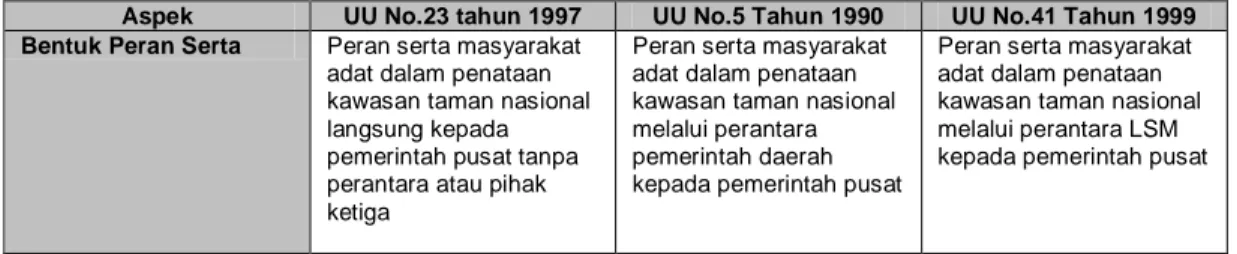

2.4 Aspek Legal Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Lindung

Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung, serta bentuk peran sertanya.

2.4.1 Undang-Undang No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Dalam UU No.26 Tahun 2007 dijelaskan bahwa penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat. Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan, antara lain, melalui: (1) partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang; (2) partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan (3) partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Penjelasan peran serta masyarakat dalam UU No.26 Tahun 2007 merupakan penjelasan secara umum tentang peran serta masyarakat dalam penataan ruang. Penataan ruang sendiri berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya. Selain itu juga dalam undang-undang yang sama juga dijelaskan bahwa ruang pembangunan dibagi untuk dua kepentingan, yakni kepentingan untuk kegiatan budidaya dan kepentingan untuk upaya pelestarian/perlindungan sehingga tercetuslah penetapan kawasan budidaya dan kawasan lindung di suatu wilayah.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa dalam UU No.26 Tahun 2007 selain berperan serta dalam penataan ruang secara umum, secara tersirat masyarakat adat juga berperan serta dalam penataan kawasan lindung karena penataan ruang sendiri berdasarkan fungsi utama kawasannya terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya.

2.4.2 Undang-Undang No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Dalam UU No.5 Tahun 1990 dijelaskan bahwa konservasi sumber daya alam hayati bukan merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah saja tetapi masyarakat juga harus berperan serta di dalamnya. Pemerintah berusaha

untuk mengarahkan dan menggerakkan peran serta masyarakat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna.

Selain itu dalam UU No.5 Tahun 1990 juga dijelaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian urusan di bidang tersebut kepada pemerintah daerah. Disini pemerintah pusat menyadari bahwa tidak semua urusan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat ditangani oleh pemerintah pusat. Urusan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya biasanya diserahkan kepada pemerintah daerah dengan pertimbangan akses pemerintah daerah yang lebih dekat terhadap sumber daya alam hayati dan masyarakat adat di daerahnya sehingga menjadi lebih efektif.

2.4.3 Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Dalam UU No.41 Tahun 1999 dijelaskan bahwa masyarakat adat turut berperan serta dalam pembangunan di bidang kehutanan. Peran serta masyarakat adat ini perlu didorong oleh pemerintah melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna. Untuk melaksanakan peran serta masyarakat tersebut pemerintah dan pemerintah daerah dapat dibantu oleh forum pemerhati kehutanan. Selain itu, dalam pembangunan kehutanan masyarakat dapat meminta pendampingan, pelayanan, dan dukungan kepada lembaga swadaya masyarakat, pihak lain, atau pemerintah.

Mengenai pengurusan hutan, dalam UU No.41 Tahun 1999 dijelaskan bahwa pengurusan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat. Pengurusan hutan ini meliputi kegiatan penyelenggaraan: (1) perencanaan kehutanan; (2) pengelolaan kehutanan; (3) penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan; dan (4) pengawasan. Namun dalam studi ini pengurusan hutan lebih difokuskan pada tahapan awal yaitu perencanaan kehutanan.

Perencanaan kehutanan dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah yang menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan yang dilaksanakan secara transparan, bertanggung-gugat, partisipatif, terpadu, serta

memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah. Perencanaan kehutanan ini meliputi: (1) inventarisasi hutan; (2) pengukuhan kawasan hutan; (3) penatagunaan kawasan hutan; (4) pembentukan wilayah pengelolaan hutan; dan (5) penyusunan rencana kehutanan.

Tahapan pertama dalam perencanaan kehutanan yaitu inventarisasi hutan yang dilaksanakan untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang sumber daya, potensi kekayaan alam hutan, serta lingkungannya secara lengkap. Inventarisasi hutan ini dilakukan dengan survei mengenai status dan keadaan fisik hutan, flora dan fauna, sumber daya manusia, serta kondisi sosial masyarakat di dalam dan di sekitar hutan. Hasil inventarisasi hutan ini nantinya akan menjadi input sebagai dasar pengukuhan kawasan hutan, penyusunan neraca sumber daya hutan, penyusunan rencana kehutanan, dan sistem infomasi kehutanan.

Tahapan kedua dalam perencanaan kehutanan adalah pengukuhan kawasan hutan yang dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan. Dalam UU No.41 Tahun 1999 dijelaskan bahwa pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui proses sebagai berikut: (1) penunjukkan kawasan hutan; (2) penataan batas kawasan hutan; (3) pemetaan kawasan hutan, dan (4) penetapan kawasan hutan. Pengukuhan kawasan hutan hutan ini dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah. Terkait dengan tujuan studi ini yaitu merumuskan bentuk peran serta komunitas adat Orang Rimba dalam penataan kembali kawasan TNBD maka pembahasan akan lebih difokuskan pada perencanaan kehutanan tahap pertama inventarisasi kehutanan dan tahap kedua pengukuhan kawasan hutan.

2.4.4 Undang-Undang No.23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup

Dalam UU No.23 Tahun 1997 dijelaskan bahwa pemerintah berusaha untuk meningkatkan kemandirian masyarakat untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu dalam pengelolaan lingkungan hidup pemerintah berkewajiban untuk menumbuhkan kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha lainnya dan bersama-sama melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu.

Dalam UU No.23 Tahun 1997 juga terdapat pasal tentang kewenangan pengelolaan lingkungan hidup yang menjelaskan bahwa pemerintah menetapkan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Kebijaksanaan nasional yang ditetapkan pemerintah mengandung arti bahwa setiap tahapan dalam pengelolaan lingkungan hidup merupakan kewenangan pemerintah pusat. Tahapan pengelolaan lingkungan hidup yang dimaksud adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.

2.5 Konsep dan Penerapan Bentuk Peran Serta Masyarakat Adat dalam

Penataan Kawasan Lindung di Beberapa Daerah di Indonesia: Desa Rantau Layung dan Desa Rantau Buta dan Taman Nasional Gunung Halimun

Konsep dan penerapan bentuk peran serta masyarakat dalam penataan kawasan lindung di beberapa daerah di Indonesia berbeda-beda sesuai dengan karakteristik daerah, kebudayaan yang dianut masyarakat adat, dan kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Hal ini dikarenakan konsep dan penerapan bentuk peran serta masyarakat dalam penataan kawasan lindung pada umumnya mengacu pada tiga hal tersebut. Berikut ini akan diberikan beberapa contoh konsep dan penerapan bentuk peran serta masyarakat dalam penataan kawasan lindung di beberapa daerah di Indonesia.

2.5.1 Penerapan Pendekatan Adative Collaborative Management (ACM) dalam Menyelesaikan Masalah Tata Batas Hutan Lindung Gunung Lumut dengan Desa Rantau Layung dan Desa Rantau Buta di Kabupaten Pasir, Propinsi Kalimantan Timur

Salah satu lokasi yang digunakan untuk menerapkan pendekatan ACM adalah Desa Rantau Layung dan Desa Rantau Buta di Kabupaten Pasir, Propinsi Kalimantan Timur. Kedua desa tersebut berdampingan dan lertelak di antara Gunung Lumut dan Sungai Kasungai, sekitar 202 km sebelah timur Balikpapan. Jaraknya ± 1 km dari hutan Gunung Lumut yang pada tahun 1993 ditetapkan

sebagai hutan lindung oleh pemerintah. Sama halnya dengan kondisi hutan di TNBD, hutan Gunung Lumut telah dipengaruhi oleh berbagai kegiatan manusia: berladang, berkebun wanatani, dan menebang kayu. Kedua desa ini terdapat di wilayah operasi beberapa perusahaan penebangan kayu skala besar. Luas wilayah Rantau Buta adalah 18.913 ha dengan penduduk 210 jiwa, sementara Rantau Layung luasnya 16.546 ha dan berpenduduk 85 jiwa.

Dalam penggunaan dan pengelolaan hutan Gunung Lumut banyak terlibat pemangku kepentingan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar masyarakat Desa Rantau Layung dan Desa Rantau Buta. Adapun para pemangku kepentingan di dalam masyarakat Desa Rantau Layung dan Desa Rantau Buta, yaitu:

Berbagai kelompok tani (perempuan dan laki-laki) Kaum muda (perempuan dan laki-laki)

Pekerja di hutan (semua laki-laki) Tetua desa (semua laki-laki)

Elit desa (para pejabat pemerintah resmi dan pemimpin adat)

Disamping pemangku kepentingan yang berasal dari dalam masyarakat desa itu sendiri, terdapat juga pemangku kepentingan yang berasal dari pihak luar. Masuknya pihak luar ini mengakibatkan meningkatnya tekanan pada sumber daya alam desa. Adapun pemangku kepentingan dari pihak luar masyarakat Desa Rantau Layung dan Desa Rantau Buta, Kalimantan Timur, yaitu:

Desa-desa tetangga (Kasungai, Batu Kajang) Pekerja hutan dari desa tetangga

Pemiliki peggergajian kayu Pemerintah kecamatan Pemerintah kabupaten

Perusahaan penebangan kayu (PT Telaga Mas dan Teguh Maronda Prima)

Tim ACM

Sejak awal tahun 2001, pada saat pemerintah mulai menerapkan kebijakan desentralisasi, banyak pihak mengharapkan akan terjadinya perubahan-perubahan yang positif di dalam masyarakat. Kebijakan ini antara lain berarti bahwa lembaga lokal diberi kewenangan atas pengelolaan hutan di

wilayah desanya. Tetapi dukungan pemerintah bagi penerapan desentralisasi ternyata sangat kurang. Akibatnya, masyarakat dibiarkan sendiri menghadapi tantangan-tantangan baru dan cenderung rumit yang menyertai desentralisasi ini.

Kebijakan yang ditetapkan pemerintah seringkali menyebabkan terjadinya perubahan seperti yang dialami masyarakat Rantau Buta dan Rantau Layung di Kabupaten Pasir. Ketika pada tahun 1993, Menteri Kehutanan memutuskan bahwa sebagian hutan di Gunung Lumut menjadi Hutan Lindung secara resmi, masyarakat tidak dilibatkan ataupun diberitahukan bahwa keputusan semacam itu akan diambil. Kemudian ketika masyarakat berada di lapangan, mereka menemukan beberapa patok tanda tapal batas dipancangkan di kebun wanatani mereka, yang berarti bahwa sebagian dari kebun mereka itu telah dijadikan wilayah hutan lindung resmi.

Hal ini lah yang melatarbelakangi masuknya Tim ACM ke lokasi penelilian. Adapun penerapan pendekatan ACM ini digunakan untuk menyelesaikan masalah tata batas hutan lindung Gunung Lumut dengan Desa Rantau Layung dan Desa Rantau Buta. Masyarakat di lokasi penelitian menolak batas hutan yang telah ditetapkan pemerintah karena beberapa alasan, seperti: salah satu garis batas melintasi wilayah adat mereka; terdapat garis yang terlalu dekat dengan batas desa; dan sementara ada juga garis yang cukup jauh dari batas desa. Hal tersebut menimbulkan kebingungan warga desa tentang garis batas mana yang benar antara yang ditetapkan pemerintah atau batas adat yang telah ditetapkan oleh leluhur mereka sejak dulu. Dalam menentukan batas ini, masyarakat di lokasi penelitian tidak pernah diajak berdiskusi atau dimintai pendapatnya oleh pemerintah, bahkan tidak ada pemberitahuan kepada kepala desa. Tim ACM menyarankan agar masyarakat menyampaikan persoalan ini kepada pemerintah kabupaten.

Kemudian Tim ACM menyelenggarakan lokakarya yang melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah. Dalam lokakarya tersebut semua pihak berminat untuk berupaya menyelesaikan persoalan tata batas ini. Mereka menyetujui bahwa penandaan tata batas harus dilakukan secara partisipatif. Dalam penelitian ini, Tim ACM menggunakan metode Participatory Action

Research (PAR) yang dapat mendorong pihak-pihak kepentingan menarik

pelajaran dan pengalaman melalui observasi, perencanaan, aksi dan refleksi secara bersama dan terus menerus. Dengan menggunakan PAR, Tim ACM

Pemerintah Kabupaten

KABUPATEN PASIR

Masyarakat Rantau Layung

Masyarakat Rantau Buta

Masyarakat desa tetangga

Perusahaan HPH

Perwakilan Rantau Layung

Perwakilan Rantau Buta

Perwakilan masyarakat desa tetangga

Perwakilan perusahaan HPH

mendampingi para pemangku kepentingan dalam menangani pokok-pokok pembelajaran yang telah mereka prioritaskan. Agar Tim ACM dapat memastikan kegiatan lapangan menjangkau semua pemangku kepentingan maka dibuatlah teori yang disebut “platform berjenjang” (nested platform) sepeti gambar 2.1. Teori tersebut mengatakan bahwa platform yang lebih kecil terlingkupi oleh platform yang lebih luas dan keduanya saling mempengaruhi karena merupakan bagian dari satu sistem.

GAMBAR 2.1

PEMBELAJARAN BERSAMA BAGI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PLATFORM BERJENJANG (nested platforms)

Sumber: Kusumanto, et.al., 2000

Gambar ini menunjukkan bahwa keputusan yang dibuat oleh pemerintah tingkat kabupaten atau pada lapisan luar (yang misalnya terjadi pada kebijakan yang mengatur pemanfaatan hasil hutan) mempengaruhi tindakan pada tingkat masyarakat (lapisan tengah di gambar). Di sisi lain, tindakan masyarakat mempengaruhi pengambilan keputusan di tingkat kabupaten. Sebagai contoh, pengambilan hasil hutan secara berlebihan oleh masyarakat dapat mendorong pengambil keputusan pemerintah kabupaten untuk menerapkan pengawasan yang lebih ketat. Jadi, interaksi antara kedua lapisan ini terjadi melalui umpan balik dua arah. Tim ACM aktif di dua tingkat:

Lapisan paling dalam (pusat lingkaran): untuk menyelenggarakan kegiatan belajar bagi wakil-wakil para pemangku kepentingan, masyarakat, dan dalam

kasus di Pasir para pemangku kepentingan masyarakat dan perusahaan HPH

Lintas kabupaten (lapisan luar) dan pemangku-pemangku kepentingan (pusat lingkaran): untuk menyelenggarakan kegiatan bagi wakil masyarakat adat, pengusaha hasil hutan, dan pengambil keputusan tingkat kabupaten.

Ada dua implikasi lain dari prinsip ini, yakni bagaimana memilih wakil-wakil para pemangku kepentingan dan bagaimana memastikan terbangunnya mekanisme agar pembelajaran menjangkau semua pemangku kepentingan.

Adapun yang menjadi ciri khas penerapan ACM adalah terletak pada proses-proses yang berulang-ulang di dalam PAR. Proses ini melalui tahapan-tahapan pengamatan, perencanaan, aksi, dan refleksi yang berulang-ulang (gambar 2.2).

GAMBAR 2.2

BERBAGAI PROSES PEMBELAJARAN YANG DIGUNAKAN DALAM MEMECAHKAN POKOK PERMASALAHAN LOKAL

Sumber: Kusumanto, et.al., 2000

Adapun proses pembelajaran yang digunakan dalam menyelesaikan masalah tata batas hutan lindung Gunung Lumut dengan Desa Rantau Layung dan Desa Rantau Buta dapat dilihat pada tabel II.2.

TABEL II.2

TAHAPAN PROSES PEMBELAJARAN MEMETAKAN TATA BATAS

TAHAPAN KEGIATAN

Rencana 1 Pada saat lokakarya, peserta merencanakan untuk melakukan survei bersama.

TAHAPAN KEGIATAN

Data yang dikumpulkan peserta dibandingkan dengan data dari Dinas Kehutanan (Dishut) Kabupaten.

Aksi 1 Tim ACM dan masyarakat melaksanakan survei dan mengumpulkan titik-titik koordinat garis batas hutan, mengambil foto patok-patok penanda batas dan rambu-rambu tata batas lainnya, serta informasi tentang tanah masyarakat yang terkena batas .

Titik-titik koordinat dimasukkan ke dalam peta wilayah dan hasilnya dibandingkan dengan data-data yang ada di Dishut.

Refleksi 1 Dishut mengakui bahwa garis yang letaknya paling jauh dari desa adalah batas yang benar sedangkan garis yang dekat dengan desa tidak benar.

Perbedaan antar kedua garis itu disebabkan oleh kesalahan petugas lapangan Dishut.

Masyarakat merasa puas dengan penjelasan dari Dishut.

Rencana 2 Masyarakat Rantau Buta dan Rantau Layung membuat rencana bersama untuk mengundang Desa-Desa Kesunge, Sungai Terik dan Uko agar bergabung dalam kegiatan pemetaan.

Pertemuan ini membicarakan perbatasan wilayah desa berdasarkan aturan adat yang nantinya akan dilanjutkan dengan survei lapangan untuk mengumpulkan data untuk pemetaan.

Masyarakat merencanakan untuk mendapatkan pelatihan tentang pemetaan.

Aksi 2 Masyarakat Rantau Buta dan Rantau Layung menghadiri pertemuan yang direncanakan, namun wakil-wakil desa lainnya tidak datang namun pelatihan keterampilan pemetaan batas desa tetap dimulai.

Pelatihan ini mencakup kegiatan bagaimana cara menggunakan peranti sistem penentuan posisi global atau Global Positioning System (GPS), pengolahan data, dan bagaiaman memasukkan data ke dalam peta dasar.

Refleksi 2 Pada saat refleksi tidak ada masalah berarti yang muncul.

Rencana 3 Masyarakat kedua desa membuat rencana untuk menyelenggarakan survei bersama.

Aksi 3 Tim ACM bersama masyarakat kedua desa melaksanakan survey lapangan yang terdiri atas para tokoh adat dan beberapa orang wakil dari kedua desa.

Selama survey lapangan, masyarakat kedua desa dibantu oleh peta dasar dan mereka menemukan bahwa terdapat banyak tempat yang ternyata belum mereka katehui sebelumnya.

Selama survei tidak muncul masalah yang berarti sehingga dengan mudah mereka menyepakati titik-titik batas desa.

Refleksi 3 Selama refleksi, wakil-wakil dari kedua desa saling memastikan bahwa mereka telah menyetujui batas yang telah disurvei. Masyarakat kedua desa tersebut menyadari bahwa batas desa yang jelas akan merupakan hal yang sangat penting di masa yang akan datang.

Pengamatan Beberapa waktu sebelumnya, masyarakat kedua desa mendengar bahwa ada dua perusahaan HPH yang telah masuk ke wilayah desa mereka. Kedua perusahaan tersebut beroperasi di dua desa yang berbeda: PT Majau beroperasi di Rantau Buta, sementara PT WMS di Kesunge. Tidak jelasnya batas antara kedua desa, telah menyebabkan konflik antara kedua perusahaan tersebut.

Rencana 4 Masyarakat Rantau Buta dan Rantau Layung membuat rencana untuk menindaklanjuti pemetaan batas desa.

TAHAPAN KEGIATAN

Kepala Desa Rantau Buta berencana akan mengunjungi desa-desa tetangganya dan mengajak mereka untuk bersama-sama membuat peta perbatasan antara desa di wilayah tersebut. Namun rencana ini ditunda karena yang lebih penting adalah menyelesaikan konflik antara kedua perusahaan HPH.

Rencana 3.1 Kepala Desa Rantau Buta berencana untuk bertemu dengan para kepala desa desa-desa tetangga, khususnya Kesunge, untuk memberitahukan mereka tentang konflik yang terjadi antara kedua perusahaan HPH. Untuk penyelesaian masalah ini, penting bahwa semua desa di wilayah ini diberitahukan hal tersebut.

Aksi 3.1 Kepala Desa Rantau Buta bertemu dengan para kepala desa lainnya termasuk dari Kesunge. Wilayah yang dipersengketakan kedua perusahaan HPH terletak di kedua desa ini. Para kepala desa menindaklanjuti pertemuan ini dengan melakukan pendekatan kepada Dishut dan kedua perusahaan tersebut.

Refleksi 3.1 Semua pihak menyetujui bahwa kunjungan bersama untuk melihat letak garis batas antara kedua desa dan mengklarifikasi hal-hal yang tidak disepakati merupakan hal yang mendesak.

Rencana 3.2 Setelah refleksi, masyarakat kedua desa, kedua perusahaan HPH, dan Dishut berencana untuk bersama-sama melakukan survei lapangan. Biaya survei tersebut akan ditanggung oleh kedua perusahaan.

Aksi 3.2 Survei dilakukan bersama sesuai dengan rencana.

Refleksi 3.2 Survei lapangan mengungkapkan bahwa kedua perusahaan beroperasi di wilayah kedua desa, dan bukannya masing-masing perusahaan di salah satu dari kedua desa seperti yang mereka sangka sebelumnya. Pemetaan bersama telah menjelaskan hal ini. Setelah dirundingkan, semua pihak setuju bahwa kedua perusahaan itu akan memberi dana kompensasi kepada kedua desa.

Sumber: Kusumanto, et.al., 2000

Konsep dan penerapan bentuk peran serta masyarakat di Desa Rantau Layung dan Desa Rantau Buta dalam menyelesaikan tata batas dapat digambarkan sebagai berikut:

GAMBAR 2.3

BENTUK PERAN SERTA MASYARAKAT DESA RANTAU LAYUNG DAN DESA RANTAU BUTA DALAM MENYELESAIKAN TATA BATAS

Sumber: Hasil Analisis, 2007

Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa bentuk peran masyarakat adat diawali dengan masuknya Tim ACM dalam Masyarakat Rantau Layung, Masyarakat Rantau Buta, dan Masyarakat desa tetangga dan saling berinteraksi untuk melakukan pembelajaran dan saling bertukar informasi. Tim ACM dengan masyarakat berkerja dan melakukan pembelajaran bersama-sama. Tim ACM benar-benar menjadi bagian dari masyarakat tersebut dan saling bertukar pikiran. Hal ini dilakukan agar masyarakat lebih dapat terbuka dan menganggap Tim ACM merupakan bagian dari mereka. Setelah masyarakat bersama Tim

ACM melakukan pembelajaran, kemudian dari masyarakat dipilih beberapa perwakilan dari mereka. Mekanisme pemilihan wakil mayarakat tersebut disesuaikan dengan karakteristik budaya yang mereka punya. Namun dalam setiap perwakilan masyarakat desa selalu didampingi masing-masing kepala desa dan tokoh adat. Perwakilan masyarakat desa, kepala desa, dan tokoh adat inilah nantinya yang akan berinteraksi dengan pemerintah dan perusahaan HPH untuk membuat keputusan bersama.

Jika mengacu pada tingkat partisipasi yang dikemukakan oleh Arnstein maka peran serta masyarakat adat disini berupa partisipasi yang sesungguhnya yaitu pada tingkat partnership (kemitraan) yaitu bentuk penggandengan masyarakat dan civil society lainnya oleh pemerintah dalam melakukan kegiatan/proyek yang berkaitan dengan kepentingan publik. Mengacu pada tingkat partisipasi yang dikemukakan Wilcox maka peran serta masyarakat adat sudah sampai pada tahapan untuk memutuskan dan melakukan hasil keputusan secara bersama. Memutuskan secara bersama berarti menerima ide-ide orang lain, dan kemudian mengambil pilihan-pilihan yang dibangun secara bersama sedangkan melakukan secara bersama berarti pelibatan dan kolaborasi dalam jangka waktu yang pendek atau membuat hubungan kemitraan yang permanen dengan kepentingan-kepentingan yang berbeda.

Output yang diperoleh dari adanya peran serta masyarakat Desa Rantau

Layung dan Desa Rantau Buta bersama-sama dengan pemerintah dan perusahaan HPH dalam pembuatan keputusan bersama dinilai cukup berhasil untuk menanggulangi konflik yang ada. Melalui peran serta ini para pemangku kepentingan menjadi tau bagaimana cara memperkirakan dan merencanakan masa depan. Output yang lebih penting adalah para pemangku kepentingan dapat bekerja sama dalam mengatasi masalah serta belajar bersama dari tindakan dan keputusan mereka yang sebelumnya belum pernah mereka lakukan. Perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik juga ditunjukkan dengan terbentuknya rasa saling percaya di antara para pemangku kepentingan dan hal ini, pada gilirannya, memperbaiki hubungan dan menyeimbangkan perbedaan kekuasaan di antara mereka. Kualitas jaringan sosial yang sudah ada meningkat, dan jaringan-jaringan sosial baru terbentuk.

2.5.2 Bentuk Peran Serta Masyarakat Adat dalam Penataan Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun

Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun memiliki luas ± 40.000 ha, yang berada dalam tiga wilayah administrasi pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Lebak. Kebijakan terakhir yang ditetapkan adalah perluasan kawasan Taman Nasional Gunung Halimun menjadi 113.357 ha dengan nama lain Taman Nasional Gunung Halimun-Salak melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 174/Kpts-II/2003.

Hampir sama dengan kondisi TNBD, di dalam dan sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Halimun terdapat masyarakat pribumi Halimun yang terdiri atas masyarakat adat Kasepuhan dan Baduy (Urang Kanakes) serta masyarakat adat Halimun. Berdasarkan sejarahnya ada empat tipe asal masyarakat di kawasan Halimun, yaitu nasyarakat yang dulunya merupakan pelarian dari kerajaan Pajajaran dan sekarang terkenal dengan Kasepuhan, masyarakat yang berasal dari laskar Mataram yang memberontak, masyarakat pelarian dari culture stelsel (dari buruh-buruh perkebunan), dan masyarakat pelarian pada masa perang kemerdekaan. Melalui sejarah ini dapat diketahui bahwa masyarakat Halimun telah menetap sejak berabad-abad yang lalu, mulai tahun 1579.

Di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun juga terdapat beberapa LSM yang beraktifitas di dalamnya. Namun LSM yang lebih fokus pada interaksi dengan masyarakat yang ada di dalam dan sekitar kawasan Halimun adalah RMI sejak tahun 1997. RMI menjalin interaksi dengan masyarakat yang berada di dalam kawasan Halimun, seperti Malasari yang juga terdapat perusahaan perkebunan Teh PT Nirmala Agung. RMI juga berkeliling dari lokasi ke lokasi di Kabupaten Bogor (desa Malasari dan Sukajaya, Kecamatan Nanggung), Sukabumi (di Sirnaresmi) dan Lebak (di Mekarsari, Citorek, Ciusul, Citarik).

Dalam penetapan kawasan Taman Nasional Gunung Halimun diawali dengan SK Penunjukan parsial. Dikatakan parsial karena SK penunjukkan makro sudah ada, tetapi tiba-tiba ada satu organisasi tertentu yang mengatakan bahwa ada yang belum ditunjuk dan perlu ditetapkan. Setelah dilakukan penunjukan, kemudian dilakukan penataan batas. Penataan batas ini dilakukan oleh panitia tata batas yang bekerja sama dengan LSM yang ada, salah satunya adalah RMI.

RMI bertugas melakukan survei sosial kepada masyarakat adat yang ada di dalam kawasan. Dalam penataan batas ini masyarakat adat secara tidak langsung dapat dikatakan turut berperan serta. Masyarakat adat lebih mengetahui kondisi di lapangan dibandingkan instansi pemerintah. Segala informasi yang terdapat di lapangan disampaikan masyarakat adat kepada RMI karena RMI lah yang telah lama berinteraksi dengan mereka. Survei sosial yang dilakukan RMI ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang sebanyak-banyaknya tentang kondisi di lapangan. Informasi yang diperoleh nantinya disampaikan RMI kepada panitia tata batas.

Setelah itu dilakukan oleh panitia tata batas, maka dibuatlah peta trayek batas. Peta trayek batas inilah yang nantinya akan diukur dan dipancang patok sementara oleh petugas yang melakukan tata batas. Kemudian hasil pemancangan patok ini diumumkan kepada para pemangku kepentingan, agar mengetahui apakah ada komplain atau tidak. Setelah tidak ada komplain, atau seandainya ada yang komplain seharusnya diselesaikan terlebih dahulu, baru kemudian dilakukan pemancangan batas tetap dan diukur dipetakan kembali. Hasil akhir yang nantinya dikukuhkan oleh panitia tata batas yang dipimpin oleh bupati. Hasil pengukuhan oleh panitia tata batas kemudian disampaikan kepada departemen untuk diperiksa oleh sebuah tim untuk disahkan oleh kepala Baplan dan ditandatangani oleh Menteri Kehutanan sebagai penetapan kawasan hutan.

Peran serta masyarakat adat yang dilakukan oleh RMI dalam pemetaan partispatif untuk menetukan tata batas yaitu dengan mengadakan pertemuan tingkat kampung. Pertemuan ini cukup sering diadakan RMI dengan mengundang 26 desa untuk mendapatkan gambaran peta sosial masyarakat. Peta sosial masyarakat ini lah yang nantinya menjadi input dalam penataan batas di lapangan. Adapun bentuk peran serta masyarakat adat dalam penataan kawasan Taman Nasional gunung Halimun dapat digambarkan sebagai berikut:

GAMBAR 2.4

BENTUK PERAN SERTA MASYARAKAT ADAT DALAM PENATAAN KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN

Sumber: Hasil Analisis, 2007

Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam penataan kawasan taman nasional Gunung Halimun, pemerintah secara tidak langsung mengikutsertakan masyarakat adat. Dikatakan tidak langsung karena masyarakat adat hanya bertukar pikiran dan melakukan pembelajaran bersama dengan LSM dalam hal ini adalah RMI. Segala informasi yang dimiliki oleh masyarakat adat tentang kondisi taman nasional Gunung Halimun disampaikan kepada RMI. Setelah itu, barulah RMI membawa dan menyampaikan hasil pemikiran dan informasi dari masyarakat adat kepada pemerintah. Melalui informasi yang diperoleh ini baru lah pemerintah membuat suatu keputusan yang natinya akan diumumkan kepada masyarakat adat. Jadi, disini peran serta masyarakat adat hanya sebatas memberikan informasi dan tidak terlibat dalam pembuatan keputusan.

Jika mengacu pada tingkat partisipasi yang dikemukakan oleh Arnstein maka peran serta masyarakat adat disini berupa partisipasi semu yang berarti bahwa tingkat partisipasi dan kedaulatan warga belum dikatakan sepenuhnya atau masih setengah dari tingkat dari partisipasi sesungguhnya. Peran serta masyarakat adat berada pada tingkat informing (menginformasikan) yang berarti

pemberitahuan dari pemerintah kepada masyarakat perihal kegiatan/proyek yang hendak dibuat. Hal ini dapat dilihat bahwa masyarakat adat hanya menerima informasi tentang keputusan yang diambil oleh pemerintah dan tidak terlibat dalam pembuatan keputusan tersebut.

Output yang dihasilkan dengan adanya peran serta masyarakat adat

dalam penataan kawasan lindung Gunung Halimun dinilai cukup berhasil untuk menanggulangi konflik yang terjadi antara masyarakat adat dan pemerintah. Dengan adanya peran serta ini masyarakat adat menyadari akan pentingnya penataan kawasan taman nasional Gunung Halimun. Disini masyarakat adat merasa dihargai karena dalam membuat keputusan tentang penataan kawasan taman nasional Gunung Halimun, pemerintah meminta informasi terlebih dahulu pada masyarakat adat tentang kondisi di lapangan taman nasional Gunung Halimun.

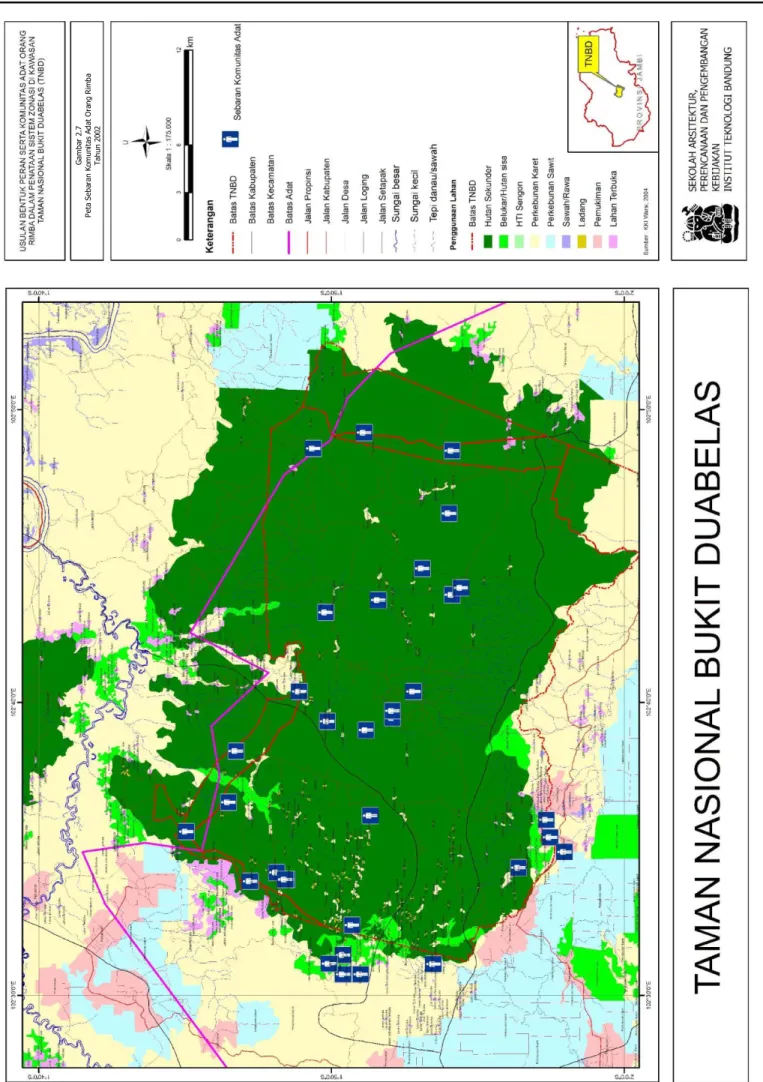

2.6 Jumlah dan Sebaran Komunitas adat Orang Rimba

Dari hasil sensus lapangan yang dilakukan KKI WARSI (2004), di luar tiga kelompok yang belum terdata, diperoleh keterangan sementara, jumlah keseluruhan komunitas adat Orang Rimba yang berada di dalam dan di sekitar kawasan TNBD, tercatat sebanyak 1.524 orang dengan rincian sebagaimana terlihat pada tabel 2.3. Dari data yang tercantum dalam tabel 2.3 dapat dilihat bahwa sebagian besar komunitas adat Orang Rimba di kawasan TNBD dan ruang sekitarnya, mengambil ruang kehidupan dan penghidupan di belahan bagian barat (Air Hitam, Makekal Hulu/Hilir dan Kejasung).

Penting untuk dicatat, komunitas adat Orang Rimba umumnya memilih areal ruang hidup di dataran rendah sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS). Sebaran ruang kehidupan dan penghidupan dari kelompok-kelompok komunitas ini seperti tergambar dalam gambar 3.3.

TABEL II.3

SEBARAN KOMUNITAS ORANG RIMBA DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN TNBD MENURUT KELOMPOK DAN LOKASI

No. Kelompok Pemimpin

Kelompok

Lokasi Jumlah

(Jiwa)

Keterangan

1 Air Hitam

Temenggung Tarib S. Paku Aji 38 Ke-3 kelompok ini masih mempertahankan jati diri dan tradisi kehidupan alam hutan.

Betaring S. Semapuy 50

No. Kelompok Pemimpin Kelompok Lokasi Jumlah (Jiwa) Keterangan Segrip/Nugraha

TSM Air Panas 76 Sudah memeluk agama Islam dan menjadi warga masyarakat desa Bukit Suban.

Temenggung Majid S. Keruh 76 Sebagian anggota kelompok sudah memeluk agama Islam dan sudah mengorientasikan diri dengan masyarakat desa.

2 Makekal

Temenggung Mirak S. Gemuruh 134 Masih mempertahankan jati diri dan tradisi kehidupan alam hutan.

Menti Ngandun Tuha S. Pengelaworan 103

Setapak S. Aek Behan 90

Temenggung Ngukir S. Bernai Ulu 100 Wakil Tuha Pelindung S. Sako Nini Tuo 67 Depati Pangelam S. Bernai 65 Depati Laman Senjo S. Sungkai/S. Tabir 41

Temenggung Nggrib S. Kedundung Muda 83 Sebagian anggota kelompok sudah mengorientasikan diri dengan masyarakat desa. Mangku Tuha Besuai S. Sako Jernang 146

Laman S. Tengkuyungon 29 Sudah mengorientasikan diri dengan masyarakat desa. Temenggung Tuha

Bayu

S. Depari/Seranten 14 Sebagian besar anggota kelompok pindah ke TNBT.

3 Kejasung

Temenggung Celetai S. Kejasung Besar Ulu

65 Sudah mengorientasikan diri dengan lingkungan desa. Temenggung

Meladang

S. Kejasung Besar Ulu

72 Temenggung Besulit S. Kejasung Kecil Ulu 49

Depati Gerak S. Keruh Ulu 35 Masih mempertahankan jati diri dan tradisi kehidupan alam hutan.

4 Terab-Serengam

Temenggung Mariytua Temenggung Nggirang

Ke-2 kelompok ini bergabung di S. Terab

144 Masih mempertahankan jati diri dan tradisi kehidupan alam hutan.

Temenggung Kecik S. Kejasung Kecil Ulu 31

Temenggung Mulung S. Kejasung Kecil Ulu - Tidak ada data Temenggung Ngamal S. Jernang - Tidak ada data Temenggung Nyenong S. Sakolado - Tidak ada data

Total 1.524

Sumber: KKI WARSI, 2004

Dari data pada tabel 2.3 dapat dilihat bahwa 26 kelompok Orang Rimba di kawasan TNBD dan sekitarnya, 17 diantaranya masih mempertahankan jati diri dan tradisi kehidupan alam hutan dan relatif belum sepenuhnya terjangkau oleh sistem administrasi dan pelayanan publik. Sedangkan 9 kelompok lainnya, sebagian atau keseluruhan anggota kelompok, sudah mengorientasikan diri dengan kehidupan lingkungan luar atau menjadi warga masyarakat desa. Terhadap mereka yang sudah mengorientasikan diri dengan lingkungan luar atau menjadi warga masyarakat desa, ada hal penting yang perlu dicatat yaitu keterkaitan hubungan kehidupan dan penghidupan dengan alam hutan masih tetap dipertahankan.

Ditopang oleh kenyataan bahwa sudah ada beberapa kelompok komunitas adat Orang Rimba yang telah berhasil mengorientasikan diri dengan kehidupan lingkungan luar atau menjadi warga masyarakat desa, memberikan keyakinan bahwa melalui proses pemberdayaan yang terprogram dan berlanjut, pada saatnya komunitas adat Orang Rimba akan mampu menanggalkan status sebagai Komunitas Adat Terpencil (KAT).

GAMBAR 2.5

FOTO BERSAMA KOMUNITAS ADAT ORANG RIMBA

Sumber: Hasil Survei, 2007

GAMBAR 2.6

FOTO SALAH SATU TEMPAT TINGGAL KOMUNITAS ADAT ORANG RIMBA

Gam ba r 2. 7 Peta S eb ar an K om un itas A dat O ra ng Ri m ba Tah un 2 00 2

2.7 Kesimpulan Tinjauan Teori

Sesuai dengan tujuan studi ini yaitu merumuskan bentuk peran serta komunitas adat Orang Rimba dalam penataan kembali kawasan TNBD maka perlu untuk mengkaji beberapa teori yang terkait dengan tujuan studi tersebut. Terkait dengan teori peran serta komunitas adat Orang Rimba maka perlu dikaji terlebih dahulu teori peran serta/partisipasi masyarakat dalam penataan ruang secara umum.

Pengertian peran serta/patisipasi sudah banyak dipaparkan oleh para ahli. Salah satunya yang dikemukakan oleh White dalam Sastropoetro (1988), partisipasi masyarakat adalah keterlibatan komunitas setempat secara aktif dalam pengambilan keputusan atau pelaksanannya terhadap proyek-proyek pembangunan untuk masyarakat. Menurut Dusseldorp dalam Slamet (1993) terdapat dua tipe partisipasi berdasarkan derajat kesukarelaan, yaitu : Partisipasi bebas dan partisipasi terpaksa. Partisipasi bebas terjadi bila seorang individu melibatkan dirinya secara sukarela di dalam suatu kegiatan partisipatif tertentu baik secara spontan maupun terbujuk. Secara spontan berdasarkan pada keyakinan tanpa dipengaruhi melalui penyuluhan atau ajakan oleh lembaga-lembaga atau orang lain, sedangkan secara terbujuk maksudnya masyarakat berpartisipasi setelah diyakinkan melalui program penyuluhan atau oleh pengaruh orang lain. Disamping itu dengan adanya beberapa penjelasan teori tentang konsep tingkat partisipasi dari para ahli dapat membantu studi ini untuk mengetahui sampai pada tingkat mana seharusnya peran serta/partsipasi masyarakat adat dalam penataan kawasan lindung.

Adapun pentingnya dilakukan pembahasan tentang peran serta/partisipasi masyarakat dalam penataan ruang secara umum karena taman nasional merupakan suatu ruang yang berfungsi sebagai kawasan lindung. Peran serta masyarakat adat dalam penataan kawasan lindung tentunya berbeda dengan penataan ruang seperti biasanya. Dalam penataan kawasan lindung terdapat masyarakat adat (dapat dikatakan cukup terbelakang) yang secara turun temurun telah menjadikan kawasan lindung tersebut sebagai tempat kehidupan dan penghidupan mereka. Masyarakat adat yang dimaksud ini tentunya berbeda dengan masyarakat pada umumnya yang dilibatkan dalam penataan ruang.

Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kawasan pelestarian alam terdiri dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

Taman nasional adalah kawasan pelesatarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) merupakan salah satu taman nasional di Indonesia, yang ditunjuk melalui SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 258/Kpts-II/2000 dengan tujuan sebagai kawasan penghidupan dan kehidupan komunitas adat Orang Rimba.

Penunjukkan status kawasan menjadi taman nasional tidak hanya berhenti disitu saja, namun yang lebih penting ke depannya adalah bagaimana konsep pengelolaan yang akan dilaksanakan. Hampir semua taman nasional di Indonesia mengalami masalah dalam tahapan pengelolaannya. Hal ini disebabkan bahwa dalam pengelolaan taman nasional banyak melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, dinas kehutanan, dan masyarakat adat yang tinggal di dalam dan sekitar taman nasional.

Untuk kedepannya, taman nasional perlu dikelola oleh berbagai pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya. Dalam pengelolaannya, taman nasional dibagi kedalam zona, yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lain sesuai dengan keperluan. Penataan zona bertujuan untuk membatasi akses manusia kedalam/keluar kawasan taman nasional, seperti zona inti merupakan bagian kawasan taman nasional yang mutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan apapun oleh aktifitas manusia. Penataan zona seringkali menimbulkan permasalahan antara pemerintah, perusahaan HPH, dan masyarakat adat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan taman nasional.

2.7.1 Skenario Bentuk Peran Serta Masyarakat Adat dalam Penataan Kawasan Taman Nasional

Dalam sub bab ini akan dibahas mengenai penyusunan skenario bentuk peran serta masyarakat adat dalam penataan kawasan taman nasional.