11

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Tinjauan teori 1. Servisitis a. Pengertian Servisitis1) Serviks merupakan filter dan barier infeksi aseden yang berasal dari vagina dengan cara mengeluarkan lendir yang mengandung makrofag, antibodi dan dengan epitel bertatahnya (Manuaba,2004:285).

Serviks uteri adalah penghalang penting bagi masuknya kuman-kuman kedalam genetalia interna, dalam hubungan ini seorang nullipara dalam keadaan normal kanalis servikalis bebas kuman. Pada multipara dengan ostium uteri eksternum sudah lebih terbuka, batas keatas dari daerah bebas kuman ialah ostium uteri internum sehingga lebih rentan terjadinya infeksi oleh berbagai kuman yang masuk dari luar ataupun oleh kuman endogen itu sendiri (Fauziyah,2012:105).

2) Servisitis (radang serviks) merupakan infeksi pada serviks uteri. Infeksi serviks sering terjadi karena luka kecil bekas persalinan yang tidak dirawat dan infeksi karena hubungan seks (Manuaba,2010: 553).

3) Servisitis adalah peradangan dari selaput lendir dari kanalis servikalis. Karena epitel selaput lendir kanalis servikalis hanya terdiri dari satu lapisan sel selindris sehingga lebih mudah terinfeksi dibanding selaput lendir vagina. Terjadinya servisitis dipermudahkan oleh adanya robekan serviks, terutama yang menimbulkan ectropion. Servisitisnya juga merupakan :

a) Infeksi non spesifik dari serviks

b) Erosi ringan ( permukaan licin ), erosi kapiler (permukaan kasar ), erosi folikuler ( kistik )

c) Biasanya terjadi pada serviks bagian posterior (Fauziyah,2012:106).

b. Penyebab Servisitis

Servisitis dapat disebabkan oleh infeksi khusus seperti gonokokus, chlamydia, trichomonas vaginalis, candida dan mycoplasma atau disebabkan mikroorganisme endogen vagina yang bersifat aerob dan anaerob termasuk streptokokus, enterokokus, escherichia coli serta stapilokokus (servisitis non spesifik) (Robbins & Cotran,2009:614). Servisitis dapat juga disebabkan oleh robekan serviks terutama yang menyebabkan ectropion, alat-alat atau alat kontrasepsi, tindakan intrauterine seperti dilatasi dan lain-lain ( Fauziyah,2012:107).

c. Gejala Klinis Servisitis

1) Flour atau keputihan hebat, biasanya kental atau purulent dan biasanya berbau.

2) Sering menimbulkan erusi (erythroplaki ) pada portio yang tampak seperti daerah merah menyala.

3) Pada pemeriksaan inspekulo kadang-kadang dapat dilihat flour yang purulent keluar dari kanalis servikalis.

4) Sekunder dapat terjadi kolpitis dan vulvitis.

5) Pada servisitis kroniks kadang dapat dilihat bintik putih dalam daerah selaput lendir yang merah karena infeksi. Bintik-bintik ini disebabkan oleh ovulonobothi dan akibat retensi kelenjar-kelenjar serviks karena saluran keluarnya tertutup oleh pengisutan dari luka serviks atau karena peradangan.

6) Gejala-gejala non spesifik seperti dispareuni, nyeri punggung, dan gangguan kemih.

7) Perdarahan saat melakukan hubungan seks (Fauziyah,2012:107).

d. Patofisiologi

Beberapa gambaran patologis servisitis :

1) Serviks kelihatan normal, hanya pada pemeriksaan mikroskopik ditemukan infiltrasi endokopik dalam stroma endocerviks. Servisitis ini tidak menimbulkan

gejala kecuali pengeluaran sekret yang agak putih kekuningan.

2) Pada portio uteri sekitar ostium uteri eksternum tampak daerah kemerah-merahan yang tidak terpisah secara jelas dan epitel portio disekitarnya, sekret dikeluarkan terdiri atas mukus bercampur nanah.

3) Sobekan pada serviks uteri lebih luas dan mukosa endoserviks lebih kelihatan dari luar (eksotropion). Mukosa dalam keadaan demikian ini mudah kena infeksi dari vagina, karena radang menahun, serviks bisa menjadi hipertropis dan mengeras, sekret bertambah banyak (Fauziyah,2012:108).

e. Diagnosis Banding

Diagnosis banding berupa gonore, clamadia, kanker serviks, salpangitis, sifilis, kankroid, venerum gnarunolama (Sinclair, 2010 : 554).

f. Klasifikasi Servisitis

1) Servisitis Akuta a) Pengertian

Infeksi ini dapat disebabkan oleh gonokokus (gonorea) sebagai salah satu infeksi hubungan seksual. Pada infeksi setelah keguguran dan

persalinan disebabkan oleh stafilokokus dan streptokokus.

b) Gejala

Gejala infeksi ini adalah pembengkakan mulut rahim, pengeluaran cairan bernanah, adanya rasa nyeri yang dapat menjalar ke sekitarnya.

c) Pengobatan

Pengobatan pada infeksi ini dengan memberi antibiotika dosis tepat dan menjaga kebersihan daerah kemaluan (Manuaba,2009:63).

2) Servisitis kronika (Menahun) a) Pengertian

Penyakit ini dijumpai pada sebagian besar wanita yang pernah melahirkan. Luka-luka kecil atau besar pada serviks karena partus atau abortus memudahkan masuknya kuman-kuman ke dalam endoserviks dan kelenjar-kelenjarnya, lalu menyebabkan infeksi menahun (Prawirohardjo,2008:281).

b) Gejala

Gejala infeksi ini adalah leukorea yang kadang sedikit atau banyak, dapat terjadi perdarahan saat hubungan seks (Manuaba,2009:63).

c) Pengobatan

Pengobatan terhadap infeksi ini dimulai dengan pemeriksaan setelah 42 hari persalinan atau sebelum hubungan seks dimulai. Pada mulut rahim luka lokal disembuhkan dengan cairan al-butil tingtura, cairan nitrasargenti tingtura, dibakar dengan pisaulistrik, termokauter, mendinginkannya (cryosurgery).

Penyembuhan servisitis menahun sangat penting karena dapat menghindari keganasan dan merupakan pintu masuk infeksi ke alat kelamin bagian atas (Manuaba,2009:63)

2. Pemeriksaan Skrining a. Pengertian Skrining

Skrining memiliki arti yang sama dengan deteksi dini atau pencegahan sekunder, yaitu pemeriksaan atau tes yang dilakukan pada orang yang belum menunjukkan adanya gejala penyakit untuk menemukan penyakit yang belum terlihat atau masih berada pada stadium praklinik (Rasjidi, 2010 : 200 ).

b. Syarat-syarat Skrining

1) Test cukup sensitif dan spesifik.

2) Test dapat ditreima oleh masyarakat, aman, tidak berbahaya, murah dan sederhana.

3) Penyakit atau masalah yang akan di skrining merupakan masalah yang cukup serius, pravalensi tinggi merupakan masalah kesehatan masyarakat.

4) Kebijakan intervensi atau pengobatan yang akan dilakukan setelah dilaksanakan skrening harus jelas (Rasjidi, 2009 : 6 ).

c. Syarat-syarat Skrining Masal Penyakit

1) Penyakit mempunyai akibat yang serius, fatal, morbiditas lama dan mortalitas tinggi.

2) Penyakit harus mempunyai cara pengobatan dan bila digunakan pada kasus yang ditemukan skrining, efektivitasnya harus lebih tinggi.

3) Penyakit memiliki fase praklinik yang panjang dan prevalensi yang tinggi diantara populasi yang di skrining. Kalau pravelensi rendah, yang terdeteksi juga rendah. 4) Tes yang dipakai harus memiliki sensitivitas dan

spesifitas yang tinggi dan biaya pemeriksaan tidak mahal (Rasjidi , 2010 : 200).

d. Tujuan Pemeriksaan Skrining

Untuk mendapatkan keadaan penyakit dalam keadaan dini untuk memperbaiki prognosis, karena pengobatan dilakukan sebelum penyakit memepunyai manifestasi klinis (Rajab, 2009 : 158 ).

e. Macam-macam Skrining

Ada bermacam-macam skrining, yaitu : 1) Mass screening

Mass screening adalah penyaringan yang dilakukan pada seluruh penduduk.

2) Selective screening

Selective screening adalah penyaringan yang dilakukan terhadap kelompok penduduk tertentu.

3) Single disease screening

Adalah penyaringan yang hanya ditujukan pada satu jenis penyakit.

4) Case detection screening

Adalah penyaringan yang ditujukan untuk mendeteksi suatu kasus tertentu.

5) Multiphase screening

Multiple screening adalah penyaringan untuk mengetahui kemungkinan adanya beberapa penyakit pada individu. (Sulistyaningsih, 2011 : 113-114).

f. Cara-cara Skrining

1) Pemeriksaan klinik

Dikerjakan pemeriksaan klinis secara cepat pada satu atau lebih organ tubuh. Di sini tidak perlu dikerjakan pemeriksaan klinik secara lengkap.

2) Sitologi

Pemeriksaan sitologi dari sel-sel yang terlepas secara alamiah (exfoliasi) atau dilepaskan dari permukaan tubuh dengan cara hapusan, gosokan, kerokan dan sebaginya seperti kulit, bronchus, lambung, uterus, serviks atau dari sekedar tubuh.

3) Test biokimia atau immunologi 4) Pemeriksaan radiografi

Beberapa lesi yang terdapat dalam tubuh dapat dengan mudah dilihat pada X-foto ( Rasjidi, 2009 : 7 ).

g. Diagnosis

Individu yang di skrining dibagi menjadi dua, yaitu 1) Yang hasil tesnya normal ( negatif )

2) Yang hasil tesnya positif ( positif ) ( Rasjidi, 2009 : 8 ).

h. Efektivitas

Efektivitas skrining ditentukan dengan membandingkan outcame untuk memastikan apakah keuntungannya melebihi bahaya yang ditimbulkan dan keduanya sesuai dengan biaya yang dikeluarkan ( Rasjidi, 2009 : 8 ).

i. Keuntungan Skrining

Keuntungan yang diharapkan dari skrining adalah : 1) Angka mortalitas yang lebih rendah.

3) Biaya kesehatan yang lebih rendah.

4) Meningkatkan umur dan kualitas hidup (Rasjidi, 2009:9).

j. Bahaya dari Skrining pada Pasien

Bahaya dari skrining berkaitan dengan tes atau hasil tes adalah

1) Biaya

2) Waktu yang tidak tenang 3) Kecemasan

4) Ketidaknyamanan

5) Tambahan resiko potensial berhubungan dengan tes skrining yang invasif berupa,

a) Test false positif dapat menimbulkan kecemasan dan membutuhkan evaluasi diagnostik, dengan biaya tambahan, resiko potensial dan efek samping

b) Test false negatif menyebabkan rasa aman yang palsu ( Rasjidi, 2009 : 10 ).

k. Yang Perlu di Pertimbangkan saat Skrining

1) Populasi yang di skrining harus ditentukan

2) Gejala dini dan faktor resiko darimasalah atau penyakit yang akan di skrining harus diketahui terlebih dahulu 3) Metode dari test atau pemeriksaan skrining harus jelas

l. Kebijakan Pemerintah Program Skrining

Kebijakan Pemerintah mengenai program skrining yang bermanfaat ( Rasjidi, 2009 : 9 ).

Tabel 2.1 Kebijakan Pemerintah Program Skrining

KARAKTERISTIK PENYAKIT KARAKTERISTIK DARI TES SKRINING

Morbiditas, mortalitas, biaya tinggi Dapat mendeteksi penyakit pada

fase praklinik

Pravalensi dan insidensi tinggi Efektif (sensitif dan spesifik)

Riwayat alam dan biologi yang

diketahui

Aman

Fase preklinik dengan prevalensi tinggi Mudah, tidak mahal

Pengobatan yang efektif Dapat diterima oleh individu

m. Program Skrining oleh WHO

1) Skrining pada setiap wanita minimal 1x pada usia 35-40 tahun

2) Kalu fasilitas memungkinkan lakukan tiap 10 tahun pada usia 35-55 tahun

3) Kalau fasilitas tersedia lebih lakukan tiap 5 tahun pada usia 35-55 tahun. Yang ideal lakukan tiap 3 tahun pada wanita usi 25-60 tahun (Nugroho,2010:66).

3. Perilaku Pencegahan Servisitis

Upaya pencegahan dibagi menjadi beberapa tingkatan sesuai dengan perjalanan penyakit. Dikenal ada empat tingkat utama pencegahan penyakit, yaitu : Pencegahan tingkat awal

(priemordial prevention), Pencegahan tingkat pertama (primary prevention), Pencegahan tingkat kedua (secondary prevention) dan Pencegahan tingkat ketiga (tertiary prevention).

Pencegahan tingkat awal dan pertama berhubungan dengan keadaan penyakit yang masih dalam tahap pre patogenesis, sedangkan pencehan tingkat kedua dan ketiga sudah berada dalam keadaan patogenesis atau penyakit sudah tampak ( Bustan, 2006 :48 ).

a. Pencegahan tingkat awal (Priemordial prevention)

Pencegahan awal diarahkan untuk mempertahankan kondisi dasar atau status kesehatan masyarakat yang bersifat positif yang dapat mengurangi kemungkinan suatu penyakit atau resiko dapat berkembang atau memberi efek patologis dengan melindungi masyarakat dari gangguan kondisi kesehatan yang sudah baik (Bustan, 2006 : 53)

b. Pencegahan tingkat pertama (Primary prevention)

Pencegahan tingkat pertama merupakan upaya untuk mempertahankan orang sehat agar tetap sehat atau mencegah orang yang sehat menjadi sakit. Secara garis besar, upaya pencegahan ini dapat berupa pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan umum dimaksud untuk mengadakan pencegahan pada masyarakat umum sedangkan pencegahan khusus ditujukan pada orang-orang yang mempunyai resiko dengan melakukan imunisasi.

c. Pencegahan tingkat kedua ( Secondary prevention)

Pencegahan sekunder merupakan upaya manusia untuk mencegah orang yang telah sakit agar sembuh, menghambat progresifitas penyakit, menghindarkan komplikasi dan mengurangi ketidak mampuan.

Pencegahan sekunder dapat dilakukan dengan cara mendeteksi penyakit secara dini dan mengadakan pengobatan yang cepat dan tepat. Deteksi penyakit secara dini dapat dilakukan dengan cara :

1) Penyaringan

2) Pengamatan epidemiologis 3) Survei epidemiologis

4) Memberi pelayanan kesehatan sebaik-baiknya pada sarana pelayanan umum atau praktek dokter swasta. d. Pencegahan tingkat ketiga ( Tertiary prevention)

Pencegahan ini dimaksud untuk mengurangi ketidakmampuan dan mengadakan rehabilitasi. Upaya pencegahan ini dapat dilakukan dengan cara :

1) Memaksimalkan fungsi organ yang cacat 2) Mendirikan pusat-pusat rehabilitas medik

3) Membuat protesa ekstermitas akibat amputasi ( Budiarto dan Dewi Anggraeni : 26 - 27 )

Pencegahan servisitis dapat dilakukan dengan cara melakukan upaya pencegahan :

a. Melakukan hubungan seksual hanya dengan pasangan yang setia

b. Menggunakan kondom ketika melakukan hubungan seksual. c. Bila terinfeksi, mencari pengobatan bersama pasangan

seksual

d. Menghindari hubungan seksual bila ada gejala (Widyastuti, Rahmawati dan Yuliasti Eka, 2009 : 40 ).

Servisitis dapat terjadi sebagai akibat dari :

a. Sisa kotoran yang tertinggal karena pembasuhan buang air besar yang kurang sempurna.

b. Kesehatan umum rendah

c. Kurangnya kebersihan alat kelamin, terutama saat haid. d. Perkawinan pada usia terlalu muda dan berganti-ganti

pasangan.

e. Hubungan seksual dengan penderita infeksi.

f. Perlukaan pada saat keguguran, melahirkan atau perkosaan. g. Kegagalan pelayanan kesehatan dalam sterilisasi alat dan

bahan dalam melakukan pemeriksaan / tindakan disekitar saluran reproduksi (Widyastuti, Rahmawati dan Yuliasti Eka, 2009 : 39).

4. Wanita Usia Subur a. Pengertian

Wanita usia subur adalah wanita yang usia baik untuk kehamilan berkisar 20 – 35 tahun. Pada usia tersebut alat reproduksi wanita telah berkembang dan berfungsi secara maksimal, begitu juga faktor kejiwaannya sehingga mengurangi berbagai resiko ketika hamil (Gunawan,2010:81).

Masa ini merupakan masa terpenting bagi wanita dan berlangsung kira-kira 33 tahun. Haid pada masa ini paling teratur dan siklus pada alat genitalia bermakna untuk memungkinkan kehamilan. Pada masa ini terjadi ovulasi kurang lebih 45 kali dan selama ini wanita mengalami menstruasi selama 1800 hari. Biarpun pada umur 40 tahun keatas perempuan masih dapat dihamilkan, fertilitas menurun cepat sesudah umur tersebut (Prawirohardjo, 2010 : 128).

Kesuburan wanita akan menurun seiring dengan bertambahnya usia, khusunya setelah mencapai usia 35 tahun (Charlish & Davies, 2005 : 46).

b. Tahap Wanita Usia Subur

Pada masa usia subur, terjadi perubahan fisik seperti perubahan warna kulit, perubahan payudara, pembesaran rahim dan mulut rahim. Pada tahap usia subur, seorang

wanita yang melakukan hubungan seksual maka akan terjadi kehamilan. Pada usia subur perlu dipantau mengenai perawatan antenatal, jarak kehamilan, deteksi dini kanker payudara dan leher rahim , infeksi menular seksual (IMS) (Syafrudin & Hamidah, 2009 : 243).

c. Organ Reproduksi Wanita Usia Subur

1) Organ Genetalia Externa a) Mons veneris /mons pubis

Merupakan suatu bangunan yang terdiri atas kulit yang bawahnya terdapat jaringan lemak menutupi tulang kemaluan / sympisis. Fungsinya sebagai pelindung terhadap benturan – benturan dari luar dan dapat menghindari infeksi dari luar.

b) Labiya mayora (bibir besar)

Terdiri atas bagian kanan dan kiri lonjong mengecil ke bawah dan bersatu dibagian bawah. Bagian luar labia mayor terdiri dari kulit berambut, dan kelenjar keringat. Bagian dalam tidak berambut dan mengandung kelenjar lemak dan mengandung banyak ujung syaraf sehingga sensitif terhadap sentuhan. c) Labia minora (bibir kecil)

Merupakan lipatan kecil dibagian dalam labia mayora. Kedua labia ini mempunyai pembuluh darah

sehingga dapat menjadi besar saat keinginan seks bertambah.

d) Klitoris

Merupakan bagian yang erektil, seperti penis pada pria. Mengandung banyak pembuluh darah dan serat syaraf sehingga sangat sensitif pada saat hubungan seks.

e) Vestibulum

Pada bagian vestibulum terdapat muara vagina (liang senggama), saluran kencing, kelenjar bartolini dankelenjar skene (kelenjar ini akan mengeluarkan cairan pada saat pendahuluan dalam hubungan seks sehingga memudahan penetrasi penis).

f) Himen (selaput dara)

Merupakan selaput tipis yang menutupi sebagian lubang vagina luar. Pada umumnya, himen berlubang sehingga menjadi saluran aliran darah menstruasi atau cairan yang dikeluarkan oleh kelenjar rahim dan kelenjar endometrium (lapisan dalam rahim) (Wijayanti, 2009 : 3-5).

2) Organ genetalia Interna

a. Vagina (saluran senggama)

Merupakan saluran muskulo-membranasea (otot-selaput) yang menghubngkan rahim dengan dunia luar. Fungsi vagina sebagai jalan lahir bagian lunak, sebagai sarana hubungan seksual dan saluran lendir untuk mengalirkan lendir dan darah menstruasi (Wijayanti, 2009 : 5-6).

b. Rahim

Fungsi rahim tempat terjadinya menstruasi, sebagai alat tumbuh dan berkembangnya hasilkonsepsi, tempat pembuatan hormon misal HCG (Wijayanti, 2009 : 7).

c. Tuba fallopi

Merupakan saluran tempat bertemunya spermatozoa dan ovum, mempunyai fungsi tempat terjadinya fertilisasi, saluran yang mengeluarkan hasil konsepsi dan fimbria mengangkat ovum yang keluar dari ovarium (Wijayanti, 2009 : 9).

d. Ovarium (indung telur)

Fungsi ovarium sebagai penghasil sel ovum/telur dan sebagai organ yang menghasilkan hormon (Wijayanti, 2009 : 10).

e. Parametrium

Merupakan lipatan peritonium dengan berbagai penebalan, yang menghubungkan rahim dengan tulang panggul (Wijayanti, 2009 : 9).

5. Sikap

a. Pengertian

1) Sikap adalah respons tertutup seseorang terhadap stimulus atau obyek tertentu yang sudah melibatkan faktor pendapat dan emosi yang bersangkutan(senang-tidak senang, setuju-bersangkutan(senang-tidak setuju, baik-bersangkutan(senang-tidak baik dan sebagainya (Notoatmodjo,2005:52).

2) Campbell (1950) mendefinisikan sangat sederhana, yakni “An individual’s attitude is syndrome of response consistency with regard to object.” Jadi jelas, disini dikatakan bahwa sikap itu suatu sindroma atau kumpulan gejala dalam merespon stimulus atau obyek, sehingga sikap itu melibatkan pikira, perasaan, perhatian, dan gejala kejiwaan yang lain (Notoatmojo,2005:52).

3) Newcomb, salah seorang ahli psikologi sosial menyatakan bahwa sikap merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak, dan bukan merupakan pelaksanaan motif tertentu. Dalam kata lain, fungsi sikap belum merupakan tindakan (reaksi terbuka) atau

aktivitas, akan tetapi merupakan predisposisi perilaku (tindakan atau reaksi tertutup) (Notoatmodjo,2005:52).

b. Ciri-ciri Sikap

Ciri-ciri sikap sebagaimana dikemukakan oleh para ahli seperti Gerungan (1996), Abu Ahmadi (1999), Sarlito Wirawan Sarwono (2000), Bimo Walgito (2001), pada intinya sama yaitu :

1) Sikap tidak dibawa sejak lahir, tetapi dipelajari

(learnability) dan dibentuk berdasarkan pengalaman dan

latihan sepanjang perkembangan individu dalam hubungan dengan obyek.

2) Sikap dapat berubah-ubah dalam situasi memenuhi syarat untuk itu sehingga dapat dipelajari.

3) Sikap tidak berdiri sendiri, tetapi selalu berhubungan dengan obyek sikap.

4) Sikap dapat tertuju pada satu obyek ataupun dapat tertuju pada sekumpulan atau banyak obyek.

5) Sikap dapat berlangsung lama atau sebentar.

6) Sikap mengandung faktor perasaan dan motivasi sehingga membedakan dengan pengetahuan (Sunaryo,2004:202).

c. Komponen Pokok Sikap

Menurut Allport (1954) dalam Notoatmodjo (2003), komponen pokok sikap meliputi hal-hal berikut :

1) Kepercayaan, ide dan konsep terhadap obyek.

2) Kehidupan emosional atau evaluasi terhadap suatu obyek.

3) Kecenderungan untuk bertindak (tend to behave).

Ketiga komponen tersebut secara bersama-sama membentuk total attitude. Dalam hal ini, determinan sikap adalah pengetahuan, pikiran, keyakinan dan emosi.

Menurut Azwar (1999), sikap memiliki tiga komponen yang membentuk struktur sikap yaitu kognitif, afektif dan konatif. 1) Komponen kognitif (cognitive).

Disebut juga komponen perceptual, yang berisi kepercayaan yang berhubungan dengan persepsi individu terhadap obyek sikap dengan apa yang dilihat dan diketahui, pandangan, keyakinan, pikiran, pengalaman pribadi, kebutuhan emosional dan informasi dari orang lain.

2) Komponen afektif ( komponen emosional )

Komponen ini menunjukan dimensi emosional subyektif individu terhadap obyek sikap, baik yang bersifat positif (rasa senang) maupun negatif (rasa tidak senang). Reaksi emosional banyak dipengaruhi oleh apa yang kita

percayai sebagai sesuatu yang benar terhadap obyek sikap tersebut.

3) Komponen konatif ( komponen perilaku )

Komponen ini merupakan predisposisi atau kecenderungan bertindak terhadap obyek sikap yang dihadapinya (Maulana, 2009: 198-199).

d. Fungsi Sikap

Menurut Attkinson dkk seperti dikutip dalam Sunaryo (2004), sikap memiliki 5 fungsi yakni sebagai berikut : 1) Fungsi instrumental, yaitu sikap yang dikaitkan dengan

alasan praktis atau manfaat dan menggambarkan keadaan keinginannya atau tujuan.

2) Fungsi pertahanan ego, yaitu sikap yang diambil untuk melindungi diri dari kecemasan atau ancaman harga dirinya.

3) Fungsi nilai ekspresi, yaitu sikap yang menunjukan nilai yang ada pada dirinya. Sistem nilai individu dapat dilihat dari sikap yang diambil individu bersangkutan.

4) Fungsi pengetahuan. Setiap individu memiliki motif untuk ingin tahu, ingin mengerti, ingin banyak mendapat pengalaman dan pengetahuan yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari,

5) Fungsi penyesuaian sosial, yaitu sikap yang diambil sebagai bentuk adaptasi dengan lingkungannya (Maulana,2009:199).

e. Tingkatan Sikap

Seperti halnya pengetahuan, sikap juga mempunyai tingkat-tingkat berdasarkan intensitasnya sebagai berikut :

1) Menerima (receiving)

Menerima diartikan bahwa seseorang atau subyek mau menerima stimulus yang diberikan (obyek).

2) Menanggapi (responding)

Menanggapi diartikan memberikan jawaban atau tanggapan terhadap pertanyaan atau obyek yang dihadapi.

3) Menghargai (valving)

Menghargai diartikan subyek, atau seseorang memberikan nilai yang positif terhadap obyek atau stimulus dalam arti membahasnya dengan orang lain dan bahkan mengajak atau mempengaruhi atau menganjurkan orang lain merespons.

4) Bertanggung jawab (responsible)

Sikap yang paling tinggi tingkatannya adalah bertanggung jawab terhadap apa yang telah diyakininya. Seseorang yang telah mengambil sikap tertentu berdasarkan keyakinanya, dia harus berani mengambil

resiko bila ada orang lain yang mencemoohkan atau adanya resiko lain (Notoatmodjo,2005:54).

f. Pembentukan dan Perubahan Sikap

Menurut Azwar (1995), pembentukan sikap dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pengalaman pribadi,kebudayaan, orang lain yang dianggap penting, media massa, institusi atau lembaga pendidikan dan lembaga agama, dan faktor emosi dalam diri individu. Sementara itu, menurut Krech dkk (1962) pembentukan dan perubahan sikap dapat disebabkan oleh situsi interaksi kelompok dan situasi komunikasi media. Semua kejadian tersebut mendapatkan pengalaman dan pada akhirnya akan membentuk keyakinan, perasaan serta kecenderungan berperilaku.

Menurut Sarwono (2000) terdapat beberapa cara untuk membentuk atau mengubah sikap individu termasuk adopsi, diferensiasi, integrasi, trauma dan generalisasi.

1) Adopsi

Suatu cara pembentukan dan perubahan sikap melalui kegiatan yang berulang dan terus-menerus sehingga lama kelamaan secara bertahap akan diserap oleh individu.

2) Diferensiasi

Terbentuk dan berubahnya sikap karena individu telah memiliki pengetahua, pengalaman, inteligensi dan bertambahnya umur. Hal yang pada awalnya dipandang sejenis sekarang dipandang tersendiri dan lepas dari sejenisnya sehingga membentuk sikap tersendiri.

3) Integrasi

Sikap terbentuk secara bertahap. Diawali dari pengetahuan dan pengalaman terhadap obyek sikap tertentu.

4) Trauma

Pembentukan dan perubahan sikap terjadi melalui kejadian yang tiba-tiba dan mengejutkan sehingga menimbulkan kesan mendalam.

5) Generalisasi

Sikap terbentuk dan berubah karena pengalaman traumatik pada individu terhadap hal tertentu dapat menimbulkan sikap tertentu (positif atau negatif) terhadap semua hal (Maulana, 2009 : 201-202).

6. Perilaku a. Pengertian

Perilaku adalah suatu kegiatan atau aktivitas organisme atau makhluk hidup yang bersangkutan. Oleh

sebab itu dari segi biologis, semua makhluk hidup mulai dari binatang sampai dengan manusia, mempunyai aktivitas masing-masing. Manusia sebagai salah satu makhluk hidup yang mempunyai bentangan kegiatan yang sangat luas sepanjang kegiatan yang dilakukan manusia tersebut antara lain : berjalan,berbicara, bekerja, menulis, membaca, berpikir dan seterusnya. Secara singkat aktivitas manusia tersebut dikelompokan menjadi 2 yakni aktivitas-aktivitas yang dapat diamati oleh orang lain dan aktivitas yang tidak dapat diamati orang lain (dari luar) (Notoatmodjo, 2010 : 20).

Skiner (1938) seorang ahli psikologi merumuskan bahwa perilaku merupakan respons atau reaksi seseorang terhadap stimulus (rangsangan dari luar). Dengan demikian perilaku manusia menjadi melalui proses : stimulus -> organisme -> respons, sehingga teori skiner disebut teori “S-O-R” (stimulus-organisme-respons).

Teori Skiner menjelaskan adanya dua jenis respons, yakni :

1) Respondent respons atau reflexive, yakni respons yang ditimbulkan oleh rangsangan-rangsangan (stimulus) tertentu yang disebut eliciting stimulus, karena menimbulkan respons-respons yang relatif tepat.

2) Operant respons atau intsrumental respons, yakni respons yang timbul dan berkembang kemudian diikuti oleh stimulus atau rangsangan yang lain. Perangsang yang terakhir ini disebut reinforcing stimuli atau reinforcer, karena berfungsi untuk memperkuat respons (Notoatmodjo, 2010 : 20-21).

b. Macam-macam Perilaku

Berdasarkan teori “S-O-R” tersebut, maka perilaku manusia dapat dikelompokan menjadi dua, yakni :

1) Perilaku tertutup (covert behavior)

Perilaku tertutup terjadi bila respons terhadap stimulus tersebut masih belum dapat diamati orang lain (dari luar) secara jelas. Respons seseorang masih terbatas dalam bentuk perhatian, perasaan, persepsi, pengetahuan dan sikap terhadap stimulus yang bersangkutan. Bentuk

“unobservable behavior “ atau “covert behavior” yang

dapat diukur pengetahuan dan sikap. 2) Perilaku terbuka (overt behavior)

Perilaku terbka ini terjadi bila respons terhadap stimulus tersebut sudah berupa tindakan atau prakytik ini dapat diamati orang lain dari luar atau “observable behavior” (Notoatmodjo, 2010 : 21).

c. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perilaku

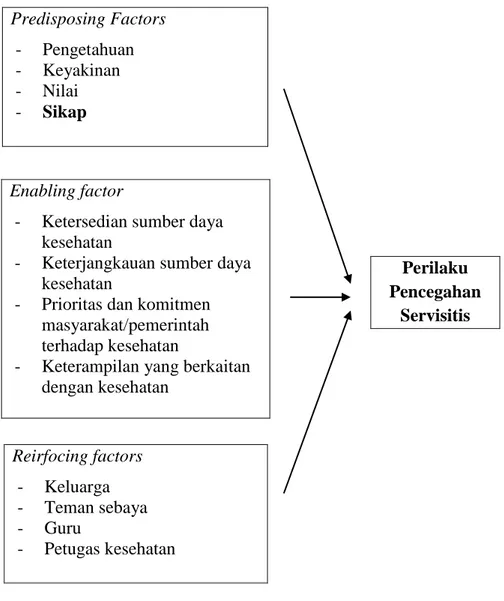

Teori Lawrence Green (1980) dalam buku Notoatmodjo (2012), menyatakan bahwa perilaku dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu :

1) Faktor-faktor predisposisi (predisposing factors )

Merupakan faktor anteseden terhadap perilaku yang menjadi dasar atau motivasi bagi perilaku. Yang termasuk dalam faktor ini adalah pengetahuan, keyakinan, nilai dan sikap

2) Faktor-faktor pemungkin (enabling factors)

Merupakan faktor antesedan terhadap perilaku yang memungkinkan suatu motivasi atau aspirasi terlaksana. Yang termasuk dalam faktor ini dengan adanya ketersedian sumber daya kesehatan, keterjangkauan sumber daya kesehatan, prioritas dan komitmen masyarakat/ pemerintah terhadap kesehatan, dan keterampilan yang berkaitan dengan kesehatan.

3) Faktor-faktor penguat (reinforcing factors)

Merupakan faktor penyerta perilaku yang memberikan ganjaran, insentif atau hukuman atas perilaku dan berperan bagi menetap atau lenyapnya perilaku. Yang terwujud dalam faktor ini keluarga, teman sebaya, guru dan petugas kesehatan. (Notoatmodjo, 2012 : 194 )

d. Teori WHO

Tim kerja pendidikan kesehatan dari WHO merumuskan determinan perilaku sangat sederhana. Mereka mengatakan, bahwa mengapa seseorang berperilaku, karena adanya 4 alasan pokok (determinan), yaitu :

1) Pemikiran dan perasaan (thoughts ang felling)

Hasil pemikiran-pemikiran atau perasan-perasaan seseorang, atau lebih tepat diartikan pertimbangan-pertimbangan pribadi terhadap obyek atau stimulus, merupakan modal awal untuk bertindak atau berperilaku. 2) Adanya acuan atau referensi dari seseorang atau pribadi

yang dipercayai (personal references)

3) Sumber daya (resources) yang tersedia merupakan pendukung untuk terjadinya perilaku seseorang atau masyarakat.

4) Sosio budaya (culture) setempat biasanya sangat berpengaruh terhadap terbentuknya perilaku seseorang (Notoatmodjo, 2005 : 62-63).

e. Prosedur Pembentukan Perilaku

Prosedur pembentukan perilaku dalam operant conditioning menurut Skinner (Notoatmodjo, 2003 ; Sunaryo, 2004) antara lain sebagai :

1) Langkah pertama : melakukan pengenalan terhadap suatu sebagai penguat berupa hadiah atau reward.

2) Langkah kedua : melakukan analisis untuk mengidentifikasikan bagian-bagian kecil pembentuk perilaku yang diinginkan, selanjutnya disusun dalam urutan yang tepat menuju terbentuknya perilaku yang diinginkan.

3) Langkah ketiga : menggunakan bagian-bagian kecil perilaku yaitu sebagai berikut,

a) Bagian-bagian perilaku disusun secara urut dan dipakai sebagai tujuan sementara.

b) Mengenal penguat atau hadiah untuk masing-masing bagian.

c) Membentuk perilaku dengan bagian-bagian yang telah tersusun tersebut (Maulana,2009:188).

f. Peranan Perilaku Terhadap Kesehatan

Konsep Blum tahun 1974, seperti di kutip oleh Azwar 1983, menegaskan bahwa tidak hanya perilaku yang mempengaruhi sehat atau tidaknya seseorang tapi ada faktor-faktor lain, yaitu

1) Faktor lingkungan 2) Faktor keturunan

4) Faktor perilaku (Fitriani, 2011 : 126).

g. Klasifikasi Perilaku Kesehatan

Klasifikasi perilaku kesehatan dibagi menjadi 3 bagian yaitu,

1) Perilaku pemeliharaan kesehatan

Adalah perilaku atau usaha seseorang untuk menjaga kesehatannya agar tidak sakit dan usaha untuk menyembuhkan bila mana sakit. Pemeliharaan kesehatan terdiri dari 3 aspek yaitu :

a) Perilaku pencegahan dan penyembuhan penyakit serta pemulihan kesehatan bila mana sembuh dari penyakit.

b) Perilaku peningkatan kesehatan apabila seseorang dalam keadaan sehat, karena harus mencapai kesehatan yang optimal.

c) Perilaku gizi

2) Perilaku pencarian dan penggunaan sistem atau fasilitas pelayanan kesehatan atau perilaku pencarian pengobatan. Perilaku yang menyangkut pada saat seseorang menderita penyakit atau kecelakaan. Tindakan perilaku dimulai dengan cara mengobati diri sendiri sampai harus mencari pengobatan ke luar negri.

3) Perilaku kesehatan lingkungan

Bila mana seseorang merespon lingkungannya baik itu fisik, sosial dan budaya sehingga lingkungan tidak mengganggu kesehatannya, keluarga atau masyarakat. Seorang ahli lain (Becker, 1979) membuat klasifikasi lain tentang perilaku kesehatan ini.

a) Perilaku hidup sehat

Adalah perilaku yang berkaitan dengan upaya atau kegiatan seseorang untuk mempertahankan dan meningkatkan kesehatannya.

b) Perilaku sakit

Perilaku mencakup respon seseorang terhadap sakit dan penyakit, persepsi terhadap sakit, pengetahuan tentang penyebab dan gejala penyakit pengobatan dan sebagainya.

c) Perilaku peran sakit

Dari segi sosiologi orang sakit mempunyai peran yang mencakup hak-hak orang sakit dan kewajibannya. Hak dan kewajiban ini harus diketahui orang yang sakit itu sendiri maupun orang lain (terutama keluarganya) yang disebut dengan peran orang sakit yang meliputi :

(2) Mengenal / mengetahui fasilitas atau sarana pelayanan penyembuhan penyakit yang layak (3) Mengetahui hak ( hak memperoleh perawatan

dan pelayanan kesehatan ) dan kewajibannya (memberitahukan penyakitnya kepada orang lain terutama pada dokter / petugas kesehatan, tidak menularkan penyakitnya kepada orang lain,dsb ) (Fitriani, 2011 : 126-128).

B. Kerangaka teori

Keterangan:

Variabel bebas : Sikap

Variabel terikat : Perilaku Pencegahan

Gambar 2.1 : Kerangka Teori

Sumber : Lawrence Green dalam Notoatmojo (2012)

Predisposing Factors - Pengetahuan - Keyakinan - Nilai - Sikap Enabling factor

- Ketersedian sumber daya kesehatan

- Keterjangkauan sumber daya kesehatan

- Prioritas dan komitmen masyarakat/pemerintah terhadap kesehatan

- Keterampilan yang berkaitan dengan kesehatan Perilaku Pencegahan Servisitis Reirfocing factors - Keluarga - Teman sebaya - Guru - Petugas kesehatan

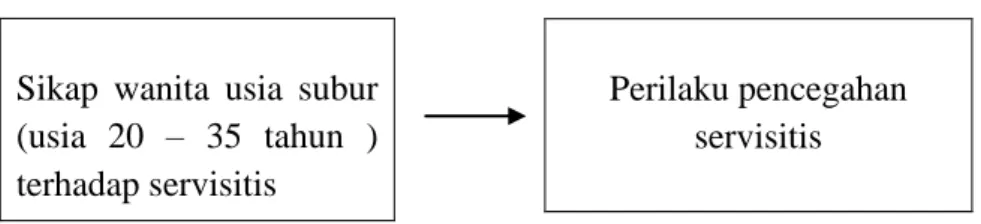

C. Kerangka konsep

Variabel bebas Variabel terikat

Sikap wanita usia subur (usia 20 – 35 tahun ) terhadap servisitis

Gambar 2.2 : Kerangka konsep penelitian

D. Hipotesis

Ada hubungan yang bermakna antara sikap wanita usia subur (usia 20-35 tahun) terhadap perilaku pencegahan servisitis dengan pemeriksaan skrining.

Perilaku pencegahan servisitis