BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan tentang Belajar Matematika 1. Pengertian Belajar

Belajar adalah suatu proses yang dilakukan oleh manusia untuk

mendapatkan aneka ragam competencies, skills, and attitudes.9 Dalam hal ini tentu saja ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Perubahan

sebagai hasil dari proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk

seperti berubah pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkah laku,

ketrampilan, kecakapan, kebiasaan, serta perubahan aspek-aspek lain yang ada

pada individu yang belajar.

Hasil belajar merupakan kegiatan yang dilakukan secara sadar untuk

dapat menguasai pengetahuan, kemampuan, kebiasaan, keterampilan dan

sikap melalui hubungan timbal balik antara orang yang belajar dengan

lingkungannya.10

Berbagai kegiatan tersebut dapat bersifat positif, progresif dan

konstruktif. Suatu kegiatan dapat bersifat positif jika tingkah laku,

kebiasaan-kebiasaan rutin yang diperbuatnya itu berguna. Progresif artinya perbuatan itu

bersifat konstruktif artinya kemajuan-kemajuan yang diperoleh dapat

dimanfaatkan bagi perkembangan lingkungannya.

9 Udin S.Winata Putra, Teori Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007),

1.5

10 E.P. Hutabarat, Cara Belajar Pedoman Praktis, Secara Efisien dan Efektif, (Jakarta: PT.

2. Pengertian hasil belajar

Hasil belajar atau lebih dikenal dengan prestasi adalah hasil yang telah

dicapai (dari yang telah dilakukan, dikerjakan).11 Seseorang dapat dikatakan

berprestasi apabila ia dapat mencapai hasil maksimal dari apa yang telah

dilakukan. Begitu halnya seorang peserta didik apabila memperoleh

prestasi belajar yang tinggi, maka peserta didik

tersebut berarti telah mencapai tujuan-tujuan belajar yang telah

ditentukan.

Prestasi belajar adalah hasil secara maksimal dicapai oleh seseorang.

Hasil maksimal tersebut telah dicapai berdasarkan kemampuan yang dimiliki,

karena setiap peserta didik memiliki perbedaan kemampuan, kemauan, minat

dan intelegensi yang tidak sama. Usaha yang tekun dari diri sendiri dan

dorongan dari luar yakni berupa motivasi dan bimbingan dari guru akan

menentukan hasil maksimal yang dicapai oleh peserta didik.

Hasil belajar peserta didik pada hakikatnya adalah perubahan tingkah

laku yang diperoleh pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar. Perolehan

aspek-aspek perubahan perilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari

oleh pembelajar. Dalam pembelajaran, perubahan perilaku yang harus dicapai

oleh pembelajar setelah melaksanakan aktifitas belajar dirumuskan dalam tujuan

pembelajaran. Perubahan sebagai hasil proses dapat ditunjukkan dalam berbagai

11 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta : Balai

bentuk seperti perubahan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, kecakapan,

serta perubahan aspek-aspek lain yang ada pada individu yang belajar.

Aspek penilaian hasil belajar dalam KTSP dalam penelitian ini adalah

aspek pemahaman konsep. Pemahaman konsep merupakan kompetensi yang

ditunjukkan peserta didik dalam memahami konsep dan dalam melakukan

prosedur secara luwes, akurat, efisien dan tepat. Indikator yang menunjukkan

pemahaman konsep antara lain adalah sebagai berikut:

a. Menyatakan ulang sebuah konsep.

b. Mengklasifikasi objek menurut sifat tertentu (sesuai dengan konsepnya).

c. Memberi contoh dan non-contoh dari konsep.

d. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis.

e. Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu konsep.

f. Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentu.

g. Mengaplikasikan konsep atau algoritma dalam pemecahan masalah.

Dengan demikian keberhasilan pembelajaran terletak pada proses

belajar yang dilakukan oleh peserta didik. Sedangkan dari segi prestasi adalah

hasil belajar yang diperoleh peserta didik sebagai akibat proses belajar yang

dilakukan oleh peserta didik. Muhibbin Syah mengatakan bahwa kunci pokok

untuk memperoleh ukuran dan data hasil belajar peserta didik adalah

mengetahui garis-garis besar indikator (petunjuk adanya prestasi tertentu)

dikaitkan dengan jenis prestasi yang hendak diungkapkan atau diukur.

Jadi usaha dari peserta didik dan guru merupakan unsur yang

mempunyai peranan yang sangat penting bagi terwujudnya pembelajaran

kemampuan para pendidik dalam membimbing belajar murid-muridnya amat

dituntut. Jika guru dalam keadaan siap dan memiliki profesi (berkemampuan

tinggi) dalam menunaikan kewajibannya, maka harapan terciptanya sumber

daya manusia yang berkualitas sudah tentu akan tercapai.

Selain itu, peserta didik juga harus ditekankan mengguasai

keterampilan proses. Keterampilan proses lebih menekankan pada

keterampilan untuk memperoleh pengetahuan dan mengkomunikasikan

hasilnya. Hal ini berarti proses belajar mengajar di SD/MI tidak hanya

berlandaskan pada teori pembelajaran perilaku, tetapi lebih menekankan pada

penerapan prinsip-prinsip belajar dari teori kognitif. Implikasi teori belajar

kognitif dalam pengajaran Matematika adalah memusatkan kepada berpikir

atau proses mental anak, dan tidak sekedar kepada hasilnya. Relevansi dari

teori konstruktivis, peserta didik secara aktif membangun pengetahuan

sendiri. Dengan menggunakan keterampilan-keterampilan memproses

perolehan, peserta didik akan mampu menemukan dan mengembangkan

sendiri fakta dan konsep serta menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan

nilai.

Dengan mengembangkan keterampilan-keterampilan memproseskan

perolehan, anak akan mampu menemukan dan mengembangkan sendiri fakta

dan konsep serta menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan nilai yang

dituntut. Dengan demikian keterampilan-keterampilan itu menjadi roda

penggerak, penemuan dan pengembangan fakta dan konsep serta penumbuhan

proses belajar mengajar seperti ini akan menciptakan kondisi pembelajaran

yang aktif dan efektif.

Paparan di atas mengisyaratkan bahwa secara psikologis guru harus

mengetahui kemajuan anak didik yang menjadi tanggung jawabnya itu.

Pengetahuan hal ini akan memberikan rasa pasti dan memberinya dasar untuk

menentukan langkah-langkah lebih lanjut.

Untuk mengetahui keberhasilan belajar, maka perlu dilakukan evaluasi

untuk mengukur proses. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan data

deskriptif tentang produk peserta didik dan hubungannya dengan standart

prestasi atau norma.12

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar

Pada pendahuluan telah diuraikan tentang faktor-faktor yang

mempengaruhi prestasi belajar secara ringkas, tetapi masih ada perlunya

untuk memberikan perhatian khusus kepada salah satu hal, yaitu hal yang

mendorong aktifitas dilakukannya perbuatan belajar itu.

Proses mengajar itu diarahkan agar terjadi peristiwa belajar. Belajar

matematika akan berhasil bila melibatkan intelektual peserta didik secara

optimal. Peristiwa belajar yang kita kehendaki bisa tercapai bila faktor-faktor

berikut ini dapat dikelola sebaik-baiknya. 13

a. Faktor yang berasal dari diri peserta didik (intern)

12 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Bumi Aksara, 2001), 146-147 13 Bustanul Arifin, Perpustakaan dan Konteks Pembelajaran, (Kediri: Jurnal Tribakti, Volume

Kegagalan atau keberhasilan belajar sangatlah tergantung kepada

peserta didik, antara lain dipengaruhi faktor-faktor berikut ini:

1) Kemampuan dan kesiapan peserta didik untuk mengikuti kegiatan

belajar matematika

2) Sikap dan minat peserta didik terhadap matematika

3) Kondisi fisiologis dan psikologis peserta didik

4) Intelegensi peserta didik

b. Faktor yang berasal dari luar diri peserta didik (ekstern)

Faktor yang berasal dari diri peserta didik terdiri dari beberapa hal

sebagaiman berikut:

1) Faktor yang berasal dari lingkungan sekolah. Faktor lingkungan

sekolah adalah faktor yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik

di lingkungan belajarnya secara formal. Jadi jelas bahwa lingkungan

sekolah mempunyai sistem khusus dalam proses pembelajaran,

misalnya; kapasitas kompetensi guru, metode pembelajaran,

materi/kurikulum, teknik evaluasi dan sebagainya.

Seorang pengajar melaksanakan kegiatan mengajar dengan

tujuan agar agar proses-proses belajar dapat berlangsung efektif.

Keberhasilan pengajar dalam melaksanakan kegiatan mengajar

matematika ditentukan oleh hal-hal sebagai berikut:

a) Kemampuan pengajar dalam menyampaikan materi matematika

c) Kepribadian, pengalaman dan motivasi pengajar dalam mengajar

matematika

Begitu juga dengan teknik penilaian. Fungsi penilaian adalah

untuk meningkatkan kegiatan belajar sehingga diharapkan dapat

membaiki hasil belajar maupun proses belajar peserta didik. Penilaian

dipergunakan disamping untuk melihat bagaimana hasil belajarnya,

tetapi juga untuk melihat bagaimana berlangsungnya interaksi antara

pengajar dan peserta didik. Misalnya kita dapat menganalisis tentang:

a) Keberhasilan peserta didik dalam belajar matematika.

b)Apakah di dalam proses belajar matematika itu didominasi pengajar

ataukah komunikasi terjadi dua arah.

c) Apakah pertanyaan yang diajukan pengajar kepada peserta didik

merangsang belajar atau mematikan.

d)Apakah jenis pertanyaan yang diajukan pengajar menyangkut ranah

kognitif rendah seperti ingatan dan pemahaman saja, ataukah ranah

kognitif tinggi seperti penyelesaian masalah.

2) Faktor yang berasal dari lingkungan keluarga. Faktor ini teruma

ditujukan pada kedua orang tua yang tentunya lebih dekat dengan

keadaan peserta didik, baik secara fisik maupun psikis.

3) Faktor yang berasal dari lingkungan masyarakat. Faktor lingkungan

masyarakat ini juga sangat mempengaruhi hasil belajar peserta didik.

adalah media massa, teman pergaulan, kegiatan organisasi dan pola

hidup lingkungan dimana ia tinggal.

Dari paparan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar

diatas, tentu erat kaitannya dengan proses belajar. Apabila faktor-faktor

tersebut lebih mengarah ke arah yang positif, dapat diharapkan hasil belajar

lebih baik dari pada yang mengarah ke arah yang negatif.

B. Pembelajaran Matematika 1. Hakekat Matematika

Kata Matematika secara etimologi berasal dari Yunani “mathein” atau

“mathenein” yang artinya mempelajari.14 Ada pula yang mengatakan

matematika berasal dari bahasa latin yaitu “mathematike” yang artinya

relating to learning atau berkaitan dengan pengetahuan.15 Jadi berdasarkan

asal usulnya kata matematika itu berarti pengetahuan yang diperoleh dari

proses belajar, namun pengertian matematika secara istilah banyak pengertian

yang diberikan oleh para ahli dan para matematikawan yang semua itu sesuai

sudut pandangnya masing-masing, sehingga pemaknaanya sangat luas dan

fleksibel, sebagaimana James dan James mengatakan bahwa, “matematika

adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk susunan, besaran, dan

konsep-konsep berhubungan lainnya yang jumlahnya banyak.”16 Tokoh lain yaitu

14 Andi Hakim Nasution, Landasan Matematika, (Jakarta : Bhratara Karya Aksara, 1982), 12 15 The Liang Gie, Filsafat Matematika Bagian Kedua, (Yogyakarta : Yayasan Studi Ilmu dan

Teknologi, 1993), 5

16 E.T. Ruseffendi, Pengajaran Matematika Modern dan Masa Kini Untuk Guru dan PGSD

D2 Seri pertama, (Bandung : Tarsito, 1990), 1

W.W. Sawyer mengatakan, “mathematic is the classification and study of all

possible pattern”17 (Matematika adalah penggolongan dan penelaahan tentang

semua pola yang mungkin). O.G. Sutton mengemukakan matematika adalah

“suatu penelaahan tentang pola-pola dari ide-ide, yang dilakukan dengan

suatu teknik khusus yang telah dikembangkan secara tinggi, yang dipercayai

akan kebenarannya”.18 Selain pendapat di atas, ada pula yang mengatakan

bahwa, “hakekat matematika adalah berkenaan dengan ide-ide, struktur, dan

hubungannya yang diatur menurut urutan yang logis”.19 Ada pula yang

mengemukakan bahwa, “matematika adalah telaahan tentang pola dan

hubungan suatu jalan atau pola berpikir, suatu seni, suatu bahasa, dan suatu

alat”.20

Sedangkan Kline mengatakan bahwa, “Matematika bukanlah

pengetahuan menyendiri yang dapat sempurna karena dirinya sendiri, tetapi

adanya matematika itu untuk membantu manusia dalam memahami dan

menguasai permasalahan sosial, ekonomi, dan alam”.21

Pengertian matematika sebagai ilmu adalah salah satu cabang ilmu yang tersusun secara sistematis dan eksak. Pengertian eksak tersebut tidak berarti eksak secara mutlak, akan tetapi matematika sebagai ilmu lebih eksak daripada ilmu-ilmu sosial dan lebih eksak daripada ilmu-ilmu fisik oleh karena sifatnya yang eksak ini maka matematika sering disebut sebagai ilmu pasti.22

17 The Liang Gie, Filsafat…, 28 18 Ibid, 30

19 Herman Hudojo, Pengembangan Kurikulum Matematika dan Pelaksanaannya di Depan

kelas, (Surabaya : Usaha Nasional, 1979), 96

20 E.T. Ruseffendi, Pengajaran…, 2

Seperti dikatakan diawal, bahwa pendefinisian matematika berfokus

pada tinjauan dan sudut pandang pembuat definisi, sehingga tidak ada kata

sepakat mengenai apa itu arti matematika secara terminologi, akan tetapi

dapat terlihat dari ciri khusus atau karakteristik pengertian matematika secara

umum, yaitu:

a. Memiliki obyek kajian abstrak. b. Bertumpu pada kesepakatan. c. Berpola pikir deduktif.

d. Mempunyai simbol yang kosong dari arti. e. Memperhatikan semesta pembicaraan. f. Konsisten dalam sistemnya.23

Adapaun penjabaran dari masing-masing item tersebut di atas adalah

sebagai berikut:

a. Memiliki obyek kajian abstrak

Dalam matematika obyek dasar yang dipelajari adalah abstrak atau

obyek mental. Obyek-obyek itu merupakan obyek pikiran. Obyek dasar ini

meliputi fakta, konsep, operasi ataupun relasi dan prinsip. Dari obyek

dasar inilah dapat disusun suatu pola dan struktur matematika.

b. Bertumpu pada kesepakatan

Dalam matematika kesepakatan merupakan tumpuan yang amat

penting. Kesepakatan yang amat mendasar adalah aksioma dan konsep

primitif. Aksioma diperlukan untuk menghindarkan berputar-putar dalam

pembuktian. Sedangkan konsep primitif diperlukan untuk menghindarkan

berputar-putar pada pendefinisian.

23 R. Soejadi, Kiat Pendidikan Matematika di Indonesia Konstalasi Keadaan Masa

c. Berpola pikir deduktif

Dalam memahami matematika sebagai “ilmu” adalah hanya

diterima pola pikir deduktif. Maksud pola berpikir deduktif secara

sederhana dapat dikatakan pemikiran yang berpangkal dari hal yang

bersifat umum diterapkan atau diarahkan kepada hal yang bersifat khusus.

d. Mempunyai simbol yang kosong dari arti

Dalam matematika banyak sekali simbol-simbol yang digunakan,

baik berupa huruf ataupun bukan huruf. Makna dari huruf dan tanda itu

tergantung dari permasalahan yang mengakibatkan terbentuknya model

tersebut.

e. Memperhatikan semesta pembicaraan

Dalam menggunakan matematika diperlukan kejelasan dalam

lingkup apa model itu dipakai. Bila lingkup pembicaraannya bilangan,

maka simbol–simbol diartikan bilangan. Namun bila lingkup

pembicaraannya transformasi, maka simbol–simbol itu diartikan

transformasi. Lingkup pembicaraan inilah yang disebut dengan semesta

pembicaraan.

f. Konsisten dalam sistemnya

Dalam matematika terdapat banyak sistem yang berkaitan satu

sama lain, tetapi ada pula sistem yang dapat dipandang terlepas satu sama

lain. Kontradiksi antara sistem tersebut tetap bernilai benar pada sistem

Beberapa uraian diatas tersebut adalah tentang matematika sebagai

ilmu, sedang matematika yang diajarkan di sekolah mulai pra sekolah sampai

SMU sering disebut dengan matematika sekolah. Berikut ini penulis akan

membahas tentang matematika sekolah (School Mathematic). Definisi

matematika sekolah adalah unsur-unsur atau bagian-bagian dari matematika

yang dipilih berdasarkan kepada kepentingan pendidikan dan perkembangan

IPTEK.24 Hal ini menunjukkan bahwa matematika sekolah tidak sepenuhnya

sama dengan matematika sebagai ilmu. Adapun perbedaanya terletak pada:

a) Cara penyajiannya, penyajian dalam buku matematika di sekolah tidak selalu diawali dengan teorema ataupun definisi. Disesuaikan dengan perkembangan intelektual peserta didik.

b) Pola pikirnya, dalam matematika sekolah meski tetap diharapkan mampu berfikir deduktif, namun pada proses pembelajarannya dapat menggunakan pola pikir induktif.

c) Keterbatasan semestanya, dalam matematika di SD terlihat secara bertahap diperkenalkan bilangan bulat positif, kemudian lebih atas lagi diperkenalkan pecahan dan bilangan negatif. Jadi semestanya sempit kemudian meluas.

d) Tingkat keabstrakannya, diawal pendidikan tingkat abstraksi rendah, semakin tinggi pendidikan semakin tinggi pula tingkat abstraksinya.25

Terkait dengan fungsi dan tujuan matematika diajarkan di sekolah

dasar, matematika berfungsi untuk mengembangkan kemampuan berhitung,

memgukur, menurunkan dan mengggunakan rumus matematika yang

diperlukan dalam kehidupan sehari-hari melalui materi pengukuran dan

geometri, dan aljabar. Selain itu matematika sekolah berfungsi untuk

mengembangkan kemampuan mengomunikasikan gagasan dengan bahasa

melalui model matematika yang dapat berupa kalimat dan persamaan

matematika, diagram grafik atau tabel.26

2. Proses Mengajar dan Belajar Matematika

Sebagaimana pembahasan sebelumnya matematika berkenaan dengan

ide-ide terstruktur yang sangat hirarkis, sehingga untuk mempelajari suatu

konsep tertentu haruslah menguasai konsep-konsep sebelumnya. Misalnya

saja untuk mempelajari konsep “B” haruslah paham dan menguasai konsep

sebelumnya yaitu konsep “A”, tidak mungkin seorang peserta didik mampu

memahami konsep “B” sebelum mampu memahami konsep “A”. Jadi kalau

misalnya untuk memahami konsep perkalian, haruslah terlebih dahulu

memahami konsep penjumlahan. Misal lain untuk memahami tentang

bilangan pecahan harus dipahami terlebih dahulu tentang bilangan asli, karena

bilangan pecahan didasarkan pada bilangan asli.

Disamping itu, atas dasar struktur kognitif peserta didik maka bahan

pelajaran harus disusun menurut urut-urutan tingkat kesukaran yang logik dan

berdasarkan atas pengalaman-pengalaman belajar yang terdahulu. Menurut

Ausubel, bahan pelajaran yang dipelajari haruslah “bermakna” (meaningful)

artinya bahan pelajaran itu cocok dengan kemampuan peserta didik dan harus

relevan dengan struktur kognitif yang dimiliki peserta didik.27 Dengan

26 Depdiknas, Kurikulum 2004 Standar Kompetensi Mata Pelajaran Matematika SMP dan

MTs, (Jakarta : Dediknas, t.t.), 5

27 Hudoyo, Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Matematika, (Malang : UNM,

perkataan lain, pelajaran baru haruslah dikaitkan dengan konsep-konsep yang

sudah ada sedemikian sehingga konsep-konsep baru benar-benar terserap.

Dengan demikian intelektual-emosional peserta didik terlibat didalam

kegiatan belajar mengajar. Jelas pula kiranya, matematika sebagai suatu

pengetahuan yang tersusun menurut struktur, disajikan kepada peserta didik

dengan cara yang dapat membawa kebelajar bermakna seperti pengertian

Ausuble tadi. Belajar yang bermakna adalah bertentangan dengan belajar

secara menghafal.28 Belajar dengan menghafal berarti bahwa belajar

dikerjakan secara mekanis, sekedar suatu latihan mengingat tanpa suatu

pengertian. Jika matematika dipelajari dengan hafalan, maka peserta didik

akan menjumpai kesulitan sebab bahan pelajaran yang diperoleh dengan

hafalan belum “siap pakai” untuk menyelesaikan masalah bahkan juga dalam

situasi-situasi yang mirip dengan bahan yang dipelajari itu.

Secara singkat, pengajaran matematika kepada peserta didik adalah

sebagai berikut :

(1) Dalam proses belajar matematika kita harus memperhatikan tahap peserta didik memahami konsep, yaitu tahap: bermain bebas, permainan, penelaahan sifat bersama, representasi, penyimbulan, dan penformalan. (2) Dalam menanamkan konsep matematika itu kita supaya menggunakan alat

peraga dan atau model, penyajiannya supaya beranekaragam dan sesuai dengan konsep yang akan ditanamkan.

(3) Sesuai dengan hakekat matematika sebagai ilmu kreatif dan hakekat anak yang suka bermain, sajikanlah pengajaran matematika sedemikian rupa sehingga menunjang kondisi dan harapan itu.29

28 Ibid.

Seperti yang telah dikemukakan, bahwa belajar berkenaan dengan

proses perubahan tingkah laku dan dalam mengajar guru sebagai fasilitator

maka dalam proses belajar mengajar matematika guru merupakan mediator,

peracik lingkungan bagaimana agar peserta didik mampu menerima, mengatur

dan mengolah informasi secara sistematis dalam mata pelajaran matematika

sesuai kehirakisan matematika.

Agar proses mengajar belajar matematika ini berlangsung baik, perlu

diatur strateginya. Strategi berkaitan dengan cara-cara yang dipilih pengajar

dalam menentukan ruang lingkup, urutan bahasan, kegiatan dan sebagainya

untuk menyampaikan materi matematika kepada peserta didik, sehingga dapat

memperlancar tercapainya tujuan belajar matematika.

Strategi yang dipilih oleh pengajar tergantung pada bahasan

matematika yang akan disampaikan. Misalnya, jika pengajar menghendaki

agar peserta didik mempunyai kemauan dan keterampilan dalam

menyelesaikan masalah-masalah yang sangat kompleks dan sukar

diperhitungkan yang dihadapi kelak dikemudian hari, maka strategi yang

relevan yang dipilih oleh pengajar dalam pembelajaran matematika adalah

pemecahan masalah.

Strategi belajar mengajar yang berorientasi pada belajar berdasarkan

hirarkinya menurut Gagne adalah membilah-bilah bahan yang akan diajarkan

kedalam bagian-bagian lebih lanjut (makin komplek).30 Gagne memandang

pada pembelajaran semua mata pelajaran hendaknya terus ditingkatkan mulai

dari kaitan-kaitan stimulus-respon sederhana, serta konsep-konsep atau

aturan-aturan (dalil-dalil) sampai pada pemecahan masalah yang tingkat

berpikirnya lebih tinggi dalam penerapan strategi belajar mengajar. Namun

demikian, harus disesuaikan dengan tingkat-tingkat proses belajar peserta

didik, atau disesuaikan dengan kesiapan belajar peserta didik.

C. Metode Pengajaran Matematika dengan Teknik Montessori

Metode pengajaran Montessori pertama kali diperkenalkan oleh Dr.

Maria Montessori yang lahir di Italia pada tahun 1870 dan metode ini sendiri

mulai diajarkan Montessori setelah diangkat menjadi kepala sekolah yang khusus

menangani masalah anak yaitu pada tahun 1898. Metode ini merupakan

pengajaran untuk anak sekolah dasar. Karena itu metode pengajaran Montessori

dapat dilakukan oleh orang tua di rumah untuk membantu pengajaran anak. Tetapi

tidak menutup kemungkinan metode ini digunakan di sekolah untuk

menyampaikan konsep-konsep yang sesuai.31

Pada materi pecahan digunakan beberapa materi yang sesuai. Melalui

pemanfaatan materi-materi pecahan, anak melihat bagaimana suatu kesatuan

dipecah dalam bagian-bagian yang lebih kecil. Pada awalnya, ini lebih merupakan

latihan visual dari pada latihan intelektual. Tetapi dengan memegang

kepingan-kepingan pecahan, anak menjadi akrab dengan pecahan dan komposisinya.

Simbol-simbol tertulis untuk pecahan diperkenalkan dan soal-soal sederhana

dikerjakan.

Pengajaran Montessori pada sembarang tingkatan senantiasa mengikuti

prinsip-prinsip dasar observasi, kebebasan individu dan persiapan belajar dalam

mata pelajaran matematika, metode pengajaran Montessori mengenalkan

konsep-konsep dasar dengan menggunakan alat peraga. Materi-materi harus senantiasa

dipergunakan dengan tepat sebelum anak dibiarkan belajar sesuai dengan

kecapatannya sendiri.

Metode pembelajaran tiga tahap dan metode demontrasi digunakan secara

bersama-sama dalam metode pembelajaran Montessori untuk menyampaikan

konsep-konsep dalam pengajaran matematika. Metode demontrasi digunakan

karena dalam setiap pengenalan konsep selalu melibatkan alat peraga.

Tujuan pembelajaran tiga tahap dalam pengajaran konsep-konsep baru

dengan cara repetitive (pengulangan) dengan demikian membantu anak

memahami lebih baik materi-materi yang disajikan, dengan pembelajaran tiga

tahap guru lebih mudah mengetahui seberapa jauh anak menyerap dan menguasai

apa yang diperlihatkan kepada mereka.

Pembelajaran tiga tahap meliputi :

Tahap pertama : Pengenalan identitas (Recognition of identity)

Tahap kedua : Pengenalan terhadap sesuatu yang berbeda-beda

(Recognition of contrasis)

Tahap ketiga : Membedakan antara benda-benda yang serupa

(Diskrimination between similar objects)

konsep-konsep matematika dasar pada usia dini anak-anak tidak akan menemui

kesulitan dalam mengasimilasi fakta-fakta dan kecakapan-kecakapan dasar.

Secara fisik anak memegang kuantitas-kuantitas yang dia lihat terwakili dalam

simbol-simbol tertulis. Anak-anak memadukan materi-materi, hitungan-hitungan,

pemisahan-pemisahan dan membandingkan sementara secara visual menyentuh

dan memperkuat gagasan sampai batas tertentu bahwa ini nyata, bukunya abstrak.

Guru menyodorkan kepada anak sebuah konsep jadi dan membiarkan kepada

mereka meraih realisasinya melalui belajar sesuai dengan kecepatan

masing-masing anak. Dengan cara lain anak memahami dan melihat hubungan antara

angka-angka dan juga mampu menyerap gagasan bahwa nilai suatu angka

ditandai dengan posisi dimana nilai tersebut dituliskan. Pertama-tama yang

diajarkan adalah nama-nama kuantitas dan akhirnya keduanya dipadukan.

Tujuan pembelajaran Montessori ini sendiri berbasis pada pengembangan

seluruh potensi anak sejak dini hingga anak dapat melakukan segala sesuatunya

secara mandiri. Pembelajaran dilakukan secara nyata dengan mempraktekannya.

Dengan menggunakan materi berbeda yang tersedia bagi macam-macam

proses matematis, anak berulang kali disodori keberagaman persoalan pada suatu

tema pokok. Dengan memegang materi dan menggunakannya dalam cara-cara

yang berbeda-beda, konsep-konsep yang sepintas kurang jelas menjadi gamblang

karena anak tidak hanya melihat gagasan-gagasan dasar tetapi menemukan

gagasan-gagasan baru lainnya.

Fakta-fakta tidak hanya diingat lebih dari itu melalui pengulangan

fakta-fakta lebih cepat dimengerti. Dan begitu operasi-operasi yang diperlukan

operasi.

Dari uraian di atas diambil kesimpulan metode pengajaran Montessori

adalah metode pengajaran yang memadukan metode demonstrasi dan metode

pembelajaran tiga tahap dengan menggunakan materi-materi manipulatif untuk

mengajarkan konsep-konsep matematika dasar.

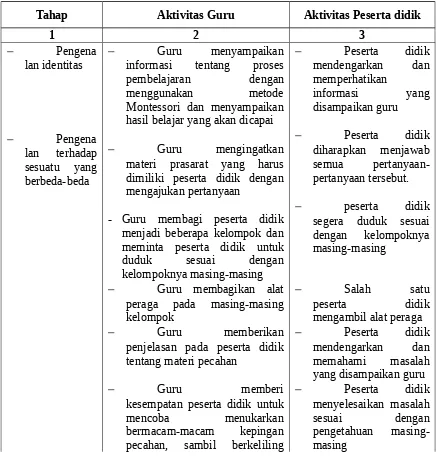

Tabel 2.1 Langkah-langkah metode pembelajaran Montessori materi pecahan

Tahap Aktivitas Guru Aktivitas Peserta didik

1 2 3

Guru menyampaikan

informasi tentang proses

pembelajaran dengan

menggunakan metode

Montessori dan menyampaikan hasil belajar yang akan dicapai

Guru mengingatkan peraga pada masing-masing kelompok pecahan, sambil berkeliling

kelas memperhatikan perkejaan untuk membandingkan dan

mendiskusikan dengan

kelompoknya masing-masing,

sambil berkeliling

memperhatikan diskusi masing-masing kelompok

Guru memberi petunjukn bagi kelompok yang mengalami kesulitan

Guru menunjuk secara acak beberapa peserta didik mewakili kelompoknya untuk menampilkan hasil diskusi didepan kelas.

Guru menunjukan bahwa bagian yang kosong dapat diganti dengan slip pecahan yang lain yang cocok

Berdasarkan hasil diskusi kelas guru mengarahkan peserta didik untuk menarik kesimpulan

Guru menegaskan

kembali hal-hal penting yang berkaitan dengan materi pemebelajaran Beberapa peserta

didik yang telah

D. Tinjauan Materi Tentang Pokok Bahasan Pecahan 1. Materi Pecahan

tebal berbentuk lingkaran, masing-masing diletakkan pada sebuah bidang

persegi. Antara lingkaran dan bidang persegi tersebut harus berwarna

mencolok satu sama lain. Lingkaran pertama kosong, sedangkan yang kedua

terbagi dua dan seterusnya sampai lingkaran kesepuluh yang terbagi menjadi

sepuluh bidang sama besar. Setiap pecahan lingkaran memiliki semacam

tombol kecil atau pegangan agar mudah diambil. Lingkaran-lingkaran bisa

dipotong dari kertas poster, menggunakan sebuang kerangka berukuran “ 5

persegi dan lingkaran berdiameter 3,5 ”, manik-manik kecil atau seutas kain

mungkin diletakkan pada bidang yang ada untuk tombol-tombol pegangan.

Gambar 2.1

a. Kartu Pecahan

Ada dua macam kartu pecahan. Keduanya berukuran kecil

kira-kira 4 1

persegi, dipotong dengan menyesuaikan pada bidang-bidang

pecahan lingkaran seperti dijelaskan diatas. Satu macam kartu ditulis

sesuai dengan bidang-bidang pecahan tunggal misalnya 2 1

dan

bidang pecahan kombinasi atau gabungan misalnya 3 2

dan sebagainya.

Gambar 2.2

b. Buklet pecahan

Buklet pecahan ini merupakan buklet atau buku berukuran kecil

kira-kira "3 x 2"(ukuaran folio) masing-masing berisi enam sampai

delapan halaman. Pada salah satu sisi halaman dituliskan sebuah soal

pecahan untuk dikerjakan. Ada sejumlah buklet pecahan semacam ini

yang diperuntukan bagi penambahan, pengurangan, perkalian dan

pembagian. Berawal dari soal-soal yang mudah sampai soal-soal yang

sulit. Ada juga sejumlah buklet yang berisi pecahan yang semakin

berkurang sampai pembilang terkecil

2. Pengenalan Pecahan

Alat dan Bahan : Slip pecahan Kartu pecahan

Buklet pecahan

Demontrasi :

Latihan 1 :

1) Bawalah slip dan kerangka pecahan untuk kesatuan, setengah, sepertiga

2) Letakkan bagian yang berkesesuaian dengan setiap slip diatas meja,

gunakan pembelajaran bentuk tiga tahap untuk memperkenalkan kepada

anak bagian-bagian sekaligus nama kesemuanya.

3) Bila anak sudah memahami bagian dan keterkaitan dengan smua

masing-masing, tunjukan bagaimana caranya bagian-bagian kerangka tersebut

saling terhubung untuk membentuk satu kesatuan misalnya tiga pertiga

4) Tunjukan bagaimana agar kepingan atau bagian dapat saling ditukar

misalnya setengah bisa disusun dari dua kepingan seperempat

5) Perkenalan kerangka pecahan-pecahan lain dengan cara yang sama

Tujuan :

Memperhatikan bahwa satu kesatuan tersusun dari bagian-bagian pecahan.

Latihan 2 :

1) Tunjukan kepada anak bagaimana pecahan ditulis misalnya setengah

ditulis 2 1

,

2) Keluarkan semua kartu pecahan untuk setiap stel pecahan dan letakkan

setiap kepingan pecahan. Gunakan pembelajaran bentuk tiga tahap.

3) Ajarkan nama-nama penyebut dan pembilang, jelaskan bahwa pembilang

menjelaskan berapa banyak dan penyebut memberi nama pada pecahan.

4) Biarkan anak-anak menukarkan bermacam-macam kepingan pecahan.

5) Tunjukan bagaimana suatu kepingan dapat dikelompokan untuk

membentuk satu bagian yang lebih besar, dan letakkan kartu pecahan

6) Lakukan banyak pergantian, untuk mendapatkan satu pengetahuan proses

kerja pecahan, juga bagaimana kesemuanya dan dikombinasikan satu

sama lain.

7) Anda hendaknya selalu memiliki sebuah kerangka kosong ukuran tangan

untuk mengerjakan soal anda sendiri. Ini dimaksudkan untuk

mempermudah anak untuk melihat contoh penyesuaian

Tujuan :

Untuk mengakrabkan anak pada bilangan pecahan.

3. Nama Lain Pecahan

Alat dan Bahan : Slip pecahan Buklet pecahan

Latihan :

1) Ambilah sebuah pecahan setengah dari lingkaran dan tanya anak apakah

dia dapat memasang kepingan yang sesuai untuk bagian kosong tersebut

dari sliip pecahan yang lain. Saat mengerjakan ini anak melihat bahwa

setengah tidak dapat diisi dengan sepertiga, tetapi dua seperempat sangat

cocok untuk mengisi bagian kosong yang ditinggalkan kepingan setengah

tersebut. Dia bekerja terus dengan cara ini untuk melihat pecahan mana

lagi yang dapat mengisi bagian setengah serta mencatat hasil misalnya:

10

anak menjadi akrab dengan beragam bilangan pengganti

setiap halamannya

4) Jika contohnya 10

4

jelaskan anda ingin menukar pecahan dengan yang

memiliki dengan sekecil mungkin namun sama besarnya

5) Bila anak telah menggunakan bahan beberapa kali dengan memahaminya,

jelaskan aturan untuk memperkecil pecahan dan untuk memperkecil dan

tunjukan bagaimana jawaban dapat diperkecilkan akar penyebut terkecil.

Tujuan :

Untuk memahami pecahan dan bagian-bagian pembentuknya.

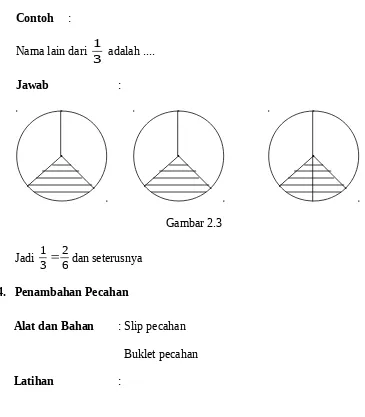

Contoh : Nama lain dari

3 1

adalah ....

Jawab :

Gambar 2.3

Jadi 6 2 3 1

dan seterusnya

4. Penambahan Pecahan

Alat dan Bahan : Slip pecahan Buklet pecahan

1) Gunakan kerangka kosong untuk mengerjakan soal

2) Anak mengambil buku kecil, membaca soal pertama dan dengan slip yang

tepat mendapatkan jawaban kemudian menuliskannya

3) Sebagai contoh, jika soalnya adalah

yang lain dan menyaksikan bahwa 1 3

4) Ketika anak telak melaksanakan beberapa kali latihan seperti ini, jelaskan

bahwa jika pecahan-pecahan memiliki bilangan penyebut yang sama,

maka pembilangnya saja yang harus ditambahkan dan jawabannya

diperkecil dengan akar penyebut terkecil.

5) Pada akhirnya anak mampu mengerjakan soal-soal diatas kertas tanpa

mempergunakan bahan-bahan

Tujuan :

Untuk membekali anak dengan penambahan pecahan

Gambar 2.4

Buklet pecahan untuk soal-soal pengurangan yang memiliki penyebut yang

sama besar

= ..., sebagaimana pada penambahan, jelaskan bahwa

satu pembilang dikurangi dari yang lain dan jawabannya diperkecil bila

perlu.

Tujuan :

Untuk membekali anak dengan pengurangan pecahan

Gambar 2.5

E. Penerapan Pengajaran Montessori Mata Pelajaran : Matematika Kelas/semester : V / 2

Alokasi Waktu : 4 Jam pelajaran (2 x pertemuan)

Kompetensi Dasar : Mengenal dan menggunakan pecahan dalam pemecahan

masalah

Hasil Belajar : Menjelaskan arti pecahan dan urutannya

Indikator : - Menyatakan beberapa bagian dari keseluruhan bentuk pecahan

- Menyajikan nilai pecahan melalui alat peraga Materi : Pecahan dan Operasinya

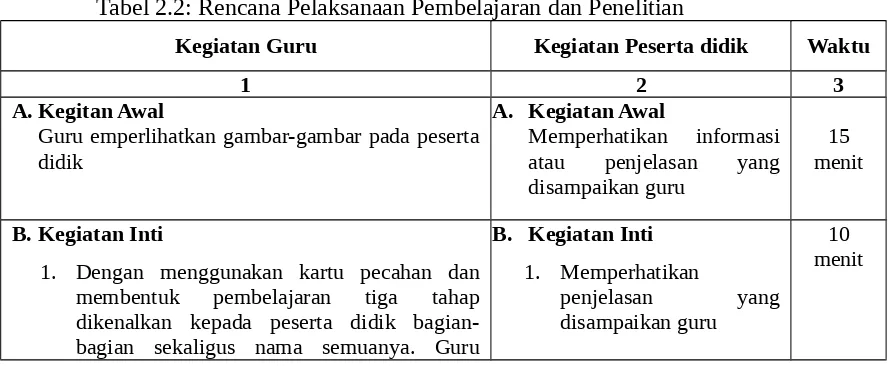

Tabel 2.2: Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan Penelitian

Kegiatan Guru Kegiatan Peserta didik Waktu

1 2 3

A. Kegitan Awal

bagian-mengambil slip pecahan untuk menjelaskan kepada anak masing-masing bagian dan keterkaitannya untuk membentuk satu kesatuan. Misalnya : menyebut nama pecahan untuk bagian (slip pecahan) yang ditunjuk.

seterusnya.Ditunjukan kepada peserta didik bahwa antar kepingan dapat saling ditukar,misalnya setengah dapat ditukar dengan dua keping slip seperempat

4. Membagi peserta didik dalam kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 5 peserta didik. Kemudian guru membagikan kartu pecahan kepada masing-masing kelompok. Dengan pembelajaran tiga tahap :

2. Peserta didik yang

4. Dengan menggunakan kartu pecahan dan slip bagaimana pecahan ditulis misalnya

setengah ditulis pembilang memperlihatkan beberapa banyak dan penyebut memberi nama pada pecahan. Memberi contoh menulis pembilang dan penyebut dari kepingan pecahan yang diambil

C. Kegiatan Akhir

Memberi PR

mencatat

Penerapan desain pembelajaran sebagaimana di atas proses pembelajaran akan

menjadi lebih aktif. Artinya, pembelajaran sebagaimana di atas tentunya melibatkan

siswa untuk maksimal dalam melaksanakan proses pembelajaran. Aktif di sini

dikarenakan siswa melakukan aktifitas belajar dan disadarkan dengan aplikasi media

yang sangat mudah dicerna dan dipahami. Dengan aktifnya siswa dalam proses

pembelajaran, tentunya siswa akan lebih memahami materi yang diberikan. Dan pada

akhirnya, siswa lebih terbiasa untuk berpikir dan menyelesaikan masalah matematika,