TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pola Spasial

Spasial secara luas dapat didefinisikan sebagai ruang. Sedangkan pada

lingkungan binaan, spasial merujuk kepada elemen fisik bangunan seperti sistem

struktur, sistem utilitas, jaringan jalan, dan ruang terbuka. Spasial merujuk kepada

elemen fisik suatu lingkungan binaan (Trujillo, 2012). Perencanaan ruang atau

spasial adalah bagian utama dari perencanaan regional dan urban yang mencakup

layout penggunaan ruang, sistem jalan, ruang terbuka, dan lain-lain (Hao, dkk.,

2015).

Fungsi pembentuk ruang adalah bagian dari sistem struktur ruang. Sistem

struktur ruang ini kemudian membentuk sebuah pola tersendiri. Pola-pola ini

dapat terbagi sesuai dengan letak bangunan, letak jalan, area gerak dan berkumpul

masyarakat, serta fasilitas air bersih atau utilitas. Pola-pola ini dapat terbentuk

akibat dari terkumpulnya kebutuhan masyarakat di tempat tersebut. Pola spasial

dapat dilakukan untuk mengidentifikasi perubahan penggunaan tata guna lahan,

perubahan sistem jaringan jalan, perkembangan permukiman, dan lain-lain.

Selain dapat didefinisikan sebagai bagian dari sistem struktur ruang, pola

spasial juga dapat digunakan untuk mendeteksi perubahan tata guna lahan (land use) dan land cover. Perubahan pola spasial atau analisa spasial digunakan untuk mendeteksi perubahan penggunaan lahan hutan mangrove pada pinggiran pantai

lahan di Bukit Chyulu, Kenya (Muriuki, dkk., 2010); perubahan persebaran dan

tata guna lahan permukiman informal di sekitar Pantai Izmir, Turki (Hepcan, dkk.,

2012) dan lain-lain.

Mengetahui persebaran penduduk pada permukiman juga dapat dilakukan

dengan analisa pola spasial dan statistikal. Metode ini dilakukan oleh Doan dan

Oduro (2012) untuk mengetahui pola persebaran pertumbuhan penduduk pada

area pinggiran kota di Accra, Ghana. Doan dan Oduro (2012) mengkaji pola

persebaran pertumbuhan penduduk dengan menggunakan empat hipotesa tipe

persebaran penduduk. Dalam mengkaji hal tersebut, analisa pola spasial

digunakan untuk menghitung banyaknya penduduk yang tersebar di sekitar

pinggiran kota Accra dengan pembagian radius beberapa meter.

2.2. Pola Spasial dan Permukiman Informal

2.2.1. Pemukiman Informal

Permukiman informal adalah sebuah respon terhadap gagalnya pasar untuk

memproduksi tempat tinggal yang cukup secara kuantitas dengan harga yang

terjangkau bagi masyarakat miskin (Tsenkova, 2010). Salah satu penyebab

bertambah maraknya pertumbuhan rumah di permukiman informal adalah

kebutuhan rumah di kota yang tidak terjangkau oleh masyarakat miskin.

Sehingga, pilihan tersebut mengantar masyarakat kepada perumahan yang

Selain itu, salah satu penyebab terbentuknya permukiman informal adalah

urbanisasi besar-besaran masyarakat dari daerah terpencil ke pusat kota. Hal ini

terjadi pada kawasan yang dinamakan Chengbiancun di China (Lang, dkk., 2015).

Akibat dari urbanisasi besar-besaran tersebut terbentuklah sebuah kampung kota

yang disebut Chengbiancun dengan kualitas rumah yang buruk dan tidak adanya

perencanaan yang matang dalam membentuk permukiman. Urbanisasi

besar-besaran ini apabila terus berlanjut akan mencapai presentase 50% pada 2020 di

China. Urbanisasi ini terjadi akibat keinginan untuk meningkatkan pendapatan

sebagai hasil dari dominasi industrialisasi dan strategi pembangunan yang

berorientasi produksi. Hal ini juga terjadi pada kawasan Hout Bay di Selatan

Afrika. Permukiman informal terbentuk akibat dari proses urbanisasi masyarakat

daerah ke kota, masyarakat pindah dari area kota yang sudah sangat padat, dan

pertambahan populasi secara natural (Oelofse dan Dodson, 1997).

Menurut Seto dan Shepherd (2009), diperkirakan pada 2050 ada 70%

masyarakat menempati area perkotaan. Hal ini kemungkinan besar terjadi pada

benua Asia dan Afrika. Juga pada 2050 di mana sekitar sepertiga permukiman

kumuh akan berada di Asia. Urbanisasi besar-besaran ini dapat menyebabkan

dampak lingkungan yang besar akibat dari perubahan penggunaan tata guna lahan.

Dalam hubungannya dengan pola spasial, peningkatan masyarakat dalam suatu

daerah yang disebabkan oleh urbanisasi besar-besaran akan menciptakan suatu

pola permukiman yang padat penduduk. Permukiman yang padat sering sekali

menciptakan kondisi lingkungan yang tidak ramah terhadap lingkungan karena

masyarakat dari desa ke perkotaan juga akan menyebabkan ketimpangan jumlah

masyarakat desa dengan kota. Benua Asia dengan sebagian besar negara dunia

ketiga sedang mengalami perkembangan. Negara dunia ketiga belum memiliki

sistem ekonomi dan sosial yang settle. Ketimpangan sosial dan ekonomi kerap terjadi di negara dunia ketiga. Ketimpangan ini pun terjadi pada masyarakat kota

dan desa di negara dunia ketiga yang menyebabkan banyak masyarakat desa

pindah ke kota untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Hal ini juga disebabkan

oleh perputaran atau pusat ekonomi yang berada di kota.

Sedangkan menurut Tsenkova (2010), faktor penyebab terbentuknya

permukiman informal adalah perencanaan ruang yang tidak memadai, sistem

perundang-undangan yang tidak update dan kompleks, kebijakan perumahan yang

tidak mampu memastikan penyediaan perumahan dengan harga jual yang mampu

dibeli masyarakat, dan struktur administrasi publik yang sudah usang.

Perencanaan ruang yang telah ditentukan oleh pemerintah sering sekali tidak

selalu sejalan dengan keadaan di lapangan. Kebutuhan ruang masyarakat yang

tidak dapat tertampung atau diatasi oleh pemerintah pada akhirnya membentuk

ruang-ruang baru tersendiri di luar dari kehendak pemerintah tersebut.

Terbentuknya ruang tidak terencana ini dapat bersifat sporadik dan meluas akibat

dari kesamaan latar belakang sosial, ekonomi, mata pencaharian, pendidikan,

kekerabatan, dan lain sebagainya. Ruang-ruang baru yang tidak terencana ini

kemudian dapat membentuk suatu pola ruang.

Makna pola ruang tersendiri dalam hal ini mengandung arti bahwa ruang

polanya terbangun berdasarkan pemikiran penghuninya cenderung bukan

berdasarkan kebijakan dan aturan undang-undang yang menaungi tempat

pemukiman tersebut berada. Struktur permukiman yang tumbuh dengan konsep

seperti ini tidak mengenal sistem administrasi publik karena proses terjadinya

secara tidak terencana. Padatnya ruang-ruang pada permukiman masyarakat kota

juga dapat menyebabkan berpindahnya masyarakat ke tempat lain yang lebih

lapang. Permukiman informal pun terbentuk akibat dari tidak mampunya

masyarakat menemukan daerah lain yang terjangkau secara ekonomi bagi

kebutuhan mereka akan rumah.

Untuk dapat membedakan pemukiman informal dengan permukiman

formal, diperlukan sebuah standard pembeda. Permukiman informal didefinisikan

dengan kurangnya sistem perumahan yang aman, kurangnya area gerak yang

cukup, akses terhadap air bersih atau sanitasi yang tidak memadai, dan tidak

adanya status kepemilikan yang aman (UN-Habitat, 2003). Isu yang ada pada

permukiman informal di seluruh dunia meliputi kemiskinan, rumah-rumah yang

dibangun dengan perencanaan sendiri, dan kurangnya fasilitas-fasilitas dasar.

Keterbatasan ekonomi masyarakat yang tinggal di pemukiman informal

mengakibatkan terbatasnya pilihan masyarakat dalam membangun sistem

perumahan yang baik. Hal ini kemudian mempengaruhi kepadatan permukiman

yang menyebabkan kurangnya area gerak di antara perumahan. Kurangnya area

terbuka di antara perumahan kemudian menyebabkan terbatasnya akses

masyarakat terhadap sumber air. Semua keterbatasan ini diikuti dengan tidak

keterbatasan ekonomi tersebut menyebabkan masyarakat tinggal di tanah yang

bukan miliknya sendiri. Keterbatasan ini saling mempengaruhi satu sama lain.

Keterbatasan ini pula yang menyebabkan masyarakat memiliki

kemampuan untuk mengatur dan mengontrol sendiri rumahnya, negosiasi harga

atau membeli lahan, berkontribusi secara finansial dalam satu kelompok pada

permukiman tersebut dan memperbaiki sendiri infrastruktur dan perumahan

mereka (Archer, dkk., 2012). Rumah pada permukiman informal sering sekali

dibangun menggunakan kemampuan pemukim itu sendiri dengan bahan-bahan

yang mereka dapatkan atau beli sendiri pula. Kebutuhan ruang pada rumah

disesuaikan dengan budget yang mereka miliki. Sering sekali pula dalam

menentukan lahan, pemukim memancang sendiri lahan yang mereka inginkan dan

melaporkan hal tersebut ke ketua lingkungan setempat. Untuk perubahan pada

area jalan atau lahan di sekitar rumah, pemukim pun memperbaiki sendiri fasilitas

tersebut.

Walaupun permukiman informal sering sekali dikaitkan dengan kaum

miskin di mana susunan hunian tidak tertata karena terjadi secara tidak terencana.

Walaupun demikian tidak semua permukiman yang tumbuh informal akan tampak

kumuh (Tsenkova, 2012). Permukiman informal yang tidak bersifat kumuh ini

terdapat di daerah pinggiran kota di tenggara Eropa. Juga tidak semua daerah yang

terbentuk tanpa rencana termasuk kategori permukiman informal, seperti yang

2.2.2. Permukiman Informal dan Keterkaitannya dengan Pola Spasial

Keadaan suatu daerah dan faktor-faktor geografis yang spesifik mengenai

situasi suatu permukiman dapat mempengaruhi pola permukiman manusia

(Zhang, dkk., 2014). Menurut Zhang, dkk. (2014), daerah dengan ketinggian

lahan yang rendah lebih menguntungkan untuk dijadikan tempat pembangunan.

Distribusi spasial dari populasi dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan

seperti area gurun yang melebar, daerah berbukit, dan perubahan iklim.

Keadaan spasial suatu permukiman dapat dipengaruhi oleh beberapa

faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah faktor geografis permukiman

tersebut. Pola permukiman pada area pinggiran pantai dan permukiman pada area

pinggiran lereng gunung dapat berbeda bentuk karena efek geografis tempat

tersebut. Aspek geografis daerah tersebut dapat mempengaruhi persebaran

pemukim dalam menentukan area permukimannya.

Keadaan spasial permukiman informal tidak memiliki struktur ruang

tersendiri yang terukur. Permukiman informal dapat dibedakan dari daerah kota

yang memiliki struktur ruang yang lebih terukur dan teratur. Sepanjang sejarah,

kota biasanya dideskripsikan dan dimodelkan sebagai agregasi linear dari

kumpulan grup atau pulau-pulau bangunan yang saling berhubungan, teratur, dan

memiliki pola yang sama walau dengan berbagai bentuk pola dan skala yang

berbeda (Sobreira dan Gomes, 2001). Struktur kota ini pun dapat ditemukan pada

permukiman informal. Walaupun permukiman informal terbentuk tanpa rencana,

permukiman informal berdiri sebagai struktur permukiman urban yang

biasanya. Permukiman informal adalah salah satu hasil perkembangan kota urban

yang tidak mengikuti standard peraturan kota. Bentuk permukiman informal

menyimpang dari pola dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau

perencana kota. Selain itu, bentuk atau pola permukiman informal tidak

diintervensi oleh publik.

Pola permukiman informal tidak memiliki aturan yang jelas sehingga

bentuk pola yang muncul akan sangat beragam. Keberagaman bentuk pola pada

permukiman tidak terencana disebabkan oleh optimasi luas ruang terhadap

kebutuhan ruang. Terdapat pola permukiman yang padat dengan sedikit ruang

terbuka, namun juga terdapat pola permukiman dengan ruang terbuka yang sangat

luas dan permukiman yang satu saling terisolasi dari permukiman yang lain. Pada

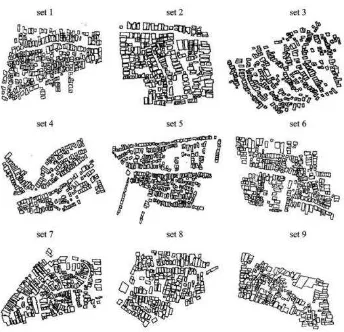

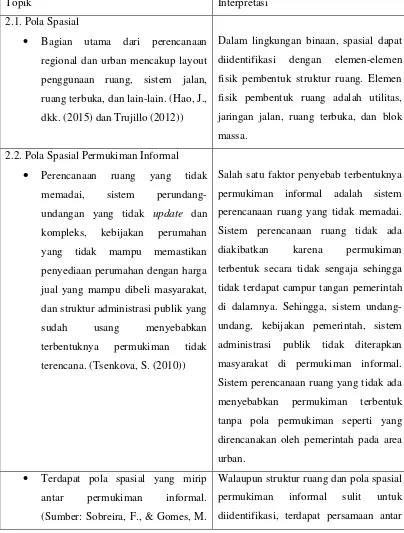

gambar 2.1, bentuk yang tergambar adalah massa yang digambarkan dari atap

rumah. Penyusunan massa terlihat tidak teratur atau spontan namun tersusun

Gambar 2.1 Contoh Pola Permukiman Tidak Terencana

(sumber: Sobreira dan Gomes, 2001)

Dalam menganalisa pola permukiman informal pada Gambar 2.1, Sobreira

dan Gomes (2001) membagi bagian dari pola permukiman sesuai dengan

kerapatan massa. Blok massa yang berdiri sendiri diidentifikasi sebagai satu buah

titik tersendiri yang dinamakan dengan variabel s, kemudian blok massa yang tergabung rapat diidentifikasi sebagai satu buah titik lain. Sehingga, pada akhirnya

akan muncul banyak titik pengelompokan. Contohnya, s = 1 diidentifikasi sebagai

lain. Kemudian s = 2 diidentifikasi sebagai satu bagian pulau yang terdiri dari dua

pulau yang saling berhubungan atau berdekatan, dan seterusnya.

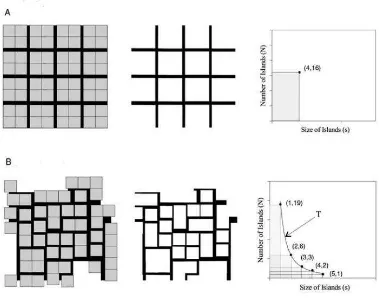

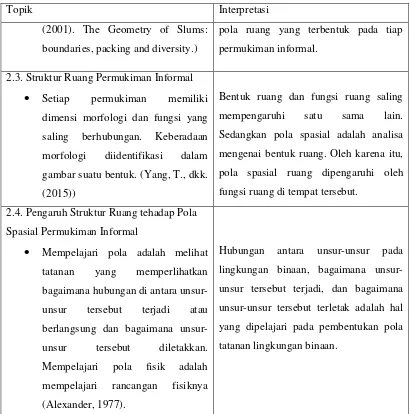

Gambar 2.2 Contoh Pola Permukiman Tidak Terencana

(sumber: Sobreira dan Gomes, 2001)

Misalnya dapat dilihat pada Gambar 2.2, area-area yang berdiri sendiri

dapat diidentifikasi sebagai s = 1 sedangkan area dengan dua pulau yang

berdekatan diidentifikasi sebagai s = 2. Pada Gambar 2.2 dapat dilihat akan

terdapat s = 19 karena terdapat sebuah area dengan 19 buah pulau yang

berdekatan (Sobreira dan Gomes, 2001).

Pada 9 pola permukiman tidak terencana (Gambar 2.1), dapat terlihat pola

massa bangunan terpencar dan tersusun secara tidak merata. Massa berkumpul

secara rapat sehingga terlihat padat pada beberapa tempat, area ruang terbuka

yang tersedia cukup sedikit dan tidak seimbang dengan blok massa yang

terbangun.

Massa yang dibangun rapat dan padat dapat mengindikasikan kesamaan

atau struktur bangunan yang saling mempengaruhi satu sama lain. Ruang-ruang

terbuka yang muncul dapat berupa jaringan jalan, taman, atau lahan kosong tanpa

penghuni. Rapatnya jarak antar blok massa dapat dilihat sebagai besarnya

kebutuhan masyarakat akan hunian namun kurangnya lahan yang dapat dibangun.

Hal ini menyebabkan lahan dipergunakan semaksimal mungkin untuk kebutuhan

pemukim yang disesuaikan seminim mungkin.

Gambar 2.3 Perbandingan Pola Permukiman Formal dan Informal dengan Menggunakan Analisa

Struktural Geometris

(sumber: Sobreira dan Gomes, 2001) Keterangan Gambar:

Sobreira dan Gomes (2001) menghitung persamaan pola (pattern) antara dua permukiman informal di Brazil dan Kenya. Dalam menghitung persamaan

pola tersebut, Sobreira dan Gomes (2001) menggunakan perhitungan struktural

geometris dengan membandingkan ukuran pulau dengan banyaknya

pulau-pulau yang tersebar. Dalam Gambar 2.3 dapat dilihat bagaimana perhitungan

tersebut dijelaskan ke dalam grafik. Pada Gambar 2.3 (A), permukiman formal

membentuk sebuah titik sedangkan pada gambar 2.3 (B), permukiman informal

membentuk sebuah grafik melengkung. Sumbu X menerangkan ukuran

pulau-pulau yang ditemukan pada pola permukiman. Contoh ukurannya misalnya 1x1,

2x1, 3x1, dan lain sebagainya. Sedangkan sumbu Y menerangkan banyaknya

pulau-pulau dengan ukuran tertentu yang tersebar pada pola permukiman tersebut.

Pada grafik (B) (Gambar 2.3), terdapat 19 buah pulau dengan ukuran 1, 6 buah

pulau dengan ukuran 2, dan lain sebagainya. Sobreira dan Gomes (2001)

melakukan penelitian pada permukiman informal di Brazil dan Nairobi, Kenya.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kemungkinan terdapat distribusi fungsi

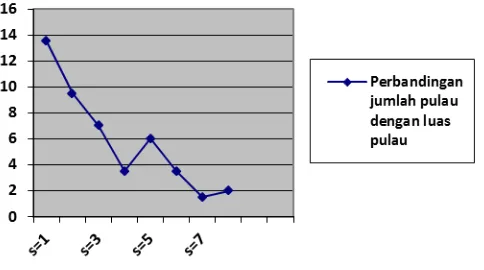

Gambar 2.4 Perbandingan jumlah pulau dengan luas pulau pada permukiman informal di Nairobi, Kenya

(sumber: Sobreira dan Gomes, 2001)

2.3. Struktur Ruang

Sistem struktur ruang terdiri dari banyak bagian pembentuk ruang tersebut,

salah satunya adalah sistem blok massa, jaringan jalan, utilitas, dan ruang terbuka.

Menurut Hillier (1984), terdapat dua karakteristik tatanan ruang pada masyarakat.

Pertama, adalah pengaturan manusia dalam ruang dan pengaturan ruang itu

sendiri. Kedua, memperlihatkan bagaimana keduanya merupakan cara di mana

masyarakat bekerja dan menghasilkan ruang-ruang. Sistem struktur ruang

berhubungan dengan fungsi ruang. Setiap bagian dari sistem struktur ruang

dipengaruhi dan mempengaruhi fungsi-fungsi ruang lain di sekitarnya.

Pada jaringan jalan di China, kepadatan jalan dan jenis jaringan jalan dapat

dibedakan berdasarkan letak jalan tersebut dan situasi kota di mana jalan tersebut

berada (Zhang, dkk., 2015). Jalan-jalan besar (jalan arteri primer) dan jalan tol

berada pada daerah pusat ekonomi, budaya, dan politik di China yaitu Beijing,

menghubungkan jalan-jalan primer sebelumnya. Jalan-jalan ini berperan penting

dalam menghubungkan area-area metropolitan, antar provinsi, dan area-area

otonom. Jalan-jalan ini biasanya lebih pendek dibandingkan jalan primer dan jalan

tol. Berdasarkan penelitian Zhang dkk. (2015) letak dan besar jalan disesuaikan

dengan keadaan atau fungsi kawasan di sekitarnya. Jalan-jalan besar dihubungkan

ke kawasan-kawasan penting di satu kota. Jalan-jalan yang lebih kecil difungsikan

untuk menghubungkan jalan-jalan besar dan kawasan-kawasan penting lainnya.

Dalam menemukan perbedaan jenis dan letak jalan Zhang dkk. (2015) mengambil

pola spasial kota China lewat software OpenStreetMap.

Menurut Yang, dkk. (2015), setiap permukiman memiliki dimensi

morfologi dan fungsi yang saling berhubungan. Secara harfiah morfologi berarti

pengetahuan tentang bentuk. Bentuk ruang saling berhubungan dengan fungsi dari

ruang tersebut. Bentuk dan fungsi ruang sering sekali tidak terpisahkan karena

saling mempengaruhi. Sistem struktur ruang pun terbentuk akibat dari adanya

fungsi-fungsi yang melekat pada tiap bagian dari sistem tersebut. Pemukiman

informal yang salah satunya mencakup pemukiman kumuh sebenarnya adalah

salah satu dari struktur permukiman urban yang tumbuh di luar dari kerangka

batasan dengan sedikit atau sama sekali tidak memiliki campur tangan publik.

Struktur informal biasanya termanifestasikan pada pendistribusian permukiman

yang tidak teratur, akibatnya, tempat tinggal tersebut biasanya dianggap tidak

Gambar 2.5 Contoh bentuk (A) regular dan (B) irregular

(sumber: Sobreira dan Gomes, 2001)

Pada gambar (A) dapat dilihat pola massa yang teratur sedangkan pada

gambar (B) (Gambar 2.5) pola massa terlihat seperti tidak dapat diidentifikasi.

Namun, apabila void pada ruang ditutup, pola ruang dapat terlihat secara lebih

jelas. Identifikasi bentuk dapat dilakukan sesuai dengan ukuran, bentuk, dan skala

bangunan. Selain dapat mengidentifikasi pola massa lewat bentuk dan fungsi,

massa dapat diidentifikasi lewat hubungan antar bentuk tersebut. Pada gambar (B)

di Gambar 2.5, massa dapat diidentifikasi sebagai bentuk dasar persegi atau

persegi panjang. Bentuk dasar ini dapat diidentifikasi kembali seperti: apakah

bentuk dasar yang satu dan yang lain yang berdekatan memiliki hubungan antar

fungsi, atau apakah setiap bentuk dasar yang sama memiliki pola persebaran

fungsi yang terukur. Identifikasi bentuk irregular pada pola permukiman akan

membantu menjawab permasalahan persebaran fungsi ruang yang terjadi pada

permukiman tersebut.

Suatu sistem struktur ruang dapat dinilai keaktifannya dalam menciptakan

aksesibilitas. Penilaian ini dapat dihitung dengan mengukur dimensi jumlah ruang

yang secara langsung terhubung dengan masing-masing ruang lainnya dalam

suatu konfigurasi ruang atau connectivity (Hillier, 1993). Ruang-ruang yang diamati adalah ruang-ruang yang termasuk ke dalam pengamatan dan ruang yang

berada di luar observasi tidak diperhitungkan. Jumlah ruang yang terhubung

dihitung dengan menggunakan konsep jarak (depth). Dengan demikian, apabila ruang A dan B terhubung secara langsung maka hanya memiliki jarak sebesar 1

step depth. Pengukuran ini dilakukan untuk dapat mengidentifikasi tingkat interaksi tiap ruang. Namun, untuk dapat mengetahui hubungan antar ruang dan

aksesibilitas yang lebih akurat perlu dilakukan perhitungan integrity.

Integrity adalah dimensi yang mengukur property global berupa posisi relatif dari masing-masing ruang terhadap ruang-ruang lainnya dalam suatu

matematis yang dapat dihitung menggunakan rumus apabila ingin mengetahui

nilai integrity suatu ruang.

Ruang dengan nilai integrity yang tinggi (kedalaman/depth yang rendah) dianggap memiliki interaksi yang tinggi secara relatif terhadap ruang lainnya pada

konfigurasi tersebut atau terkoneksi secara baik ke ruang pengamatan. Nilai

integrity yang tinggi (kedalaman/depth yang rendah) berarti ruang tersebut dapat dengan mudah dicapai dari setiap ruang lainnya sementara nilai integrity yang

rendah (kedalaman /depth yang tinggi) berarti ruang tersebut tidak dapat dicapai

dengan mudah sebab observer harus melewati beberapa ruang antara terlebih

dahulu. Integrity lebih lanjut dipergunakan untuk mempelajari kekompakan ruang

dalam sistem ruang. Ruang dengan nilai integrity yang tinggi dapat

diinterpretasikan sebagai ruang yang memiliki derajat kesatuan yang tinggi

terhadap konfigurasi ruang secara keseluruhan (global), demikian sebaliknya,

ruang dengan nilai integrity yang rendah akan cenderung memisahkan diri dalam

konfigurasi.

2.4. Pengaruh Struktur Ruang terhadap Pola Spasial Permukiman Informal

Struktur ruang yang terdiri dari jaringan jalan, blok massa, ruang terbuka,

dan sistem utilitas memiliki bentuk spasialnya tersendiri. Bentuk-bentuk ini tidak

dapat dipisahkan dari fungsi ruang yang menaunginya. Berdasarkan perspektif

ruang, hubungan antara morfologi dan fungsi memiliki dua aspek utama. Yang

sosial-ekonomi. Yang kedua mengidentifikasi bentuk fisik dan mekanisme

morfologi yang berlandaskan pada transformasi fungsional, walaupun fitur

morfologi dapat diinterpretasikan sebagai ukuran blok, kepadatan bangunan,

bentuk spasial, garis pandang, pola fasad bangunan, koneksi dengan fisik, atau

bahkan hubungannya secara topologi (Yang, dkk, 2015).

Bentuk dan fungsi ruang saling mempengaruhi satu sama lain dan dapat

dilihat melalui dua metode perspektif. Perspektif pertama adalah bagaimana

kegiatan sosial-ekonomi dilihat pada hubungannya dengan penyebaran pola

ruang. Artinya, fungsi ruang dikaitkan dengan kegiatan sosial-ekonomi dan

kemudian mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi terhadap ruang di

lingkungannya. Kegiatan sosial dapat berarti bagaimana masyarakat di satu daerah

berkumpul atau bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam membentuk area

permukimannya. Sedangkan kegiatan ekonomi mengindikasikan bagaimana

persebaran spasial masyarakat dalam kegiatan ekonomi.

Perspektif kedua adalah mengidentifikasi bagaimana mekanisme ruang

tersebut terbentuk. Ruang tersebut dapat dilihat melalui ukuran, kepadatan,

bentuk, garis pandang, pola, dan lain sebagainya. Aspek-aspek dari ruang tersebut

bertransformasi terus menerus sesuai dengan fungsi atau kebutuhan masyarakat di

tempat tersebut. Selain aspek fisik, aspek yang terus berubah seperti persebaran

hunian dan penduduk juga dapat diidentifikasi melalui ruang-ruang yang

terbentuk untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut. Mempelajari pola adalah

tersebut terjadi atau berlangsung dan bagaimana unsur-unsur tersebut diletakkan.

Mempelajari pola fisik adalah mempelajari rancangan fisiknya (Alexander, 1977).

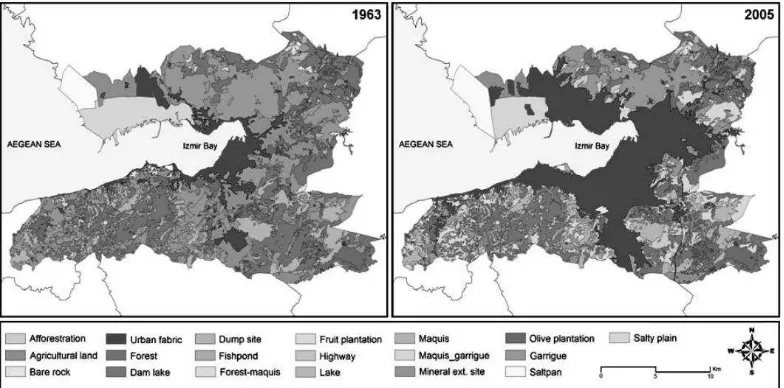

Pada Pantai Izmir di Turki, Hepcan dkk. (2013) menganalisa perubahan

penggunaan lahan pada pinggir pantai Izmir dari tahun 1963-2005 seperti pada

Gambar 2.6. Perubahan penggunaan lahan ini disebabkan oleh meningkatnya

pertambahan penduduk yang tidak terkontrol di sekitar pinggir pantai Izmir.

Perubahan penggunaan fungsi lahan tersebut digambarkan pada Gambar 2.6. di

bawah ini.

Gambar 2.6 Perkembangan Struktur Permukiman di Sepanjang Pantai Izmir di Turki

(sumber: Hepcan, dkk., 2013)

Perkembangan yang signifikan terdapat pada meluasnya struktur

permukiman urban di sepanjang pantai Izmir di Turki. Perubahan tersebut

dihitung berdasarkan data penduduk pada tahun 1963 di mana terdapat kurang

lebih 1 juta penduduk di pinggir pantai Izmir, sedangkan pada tahun 2005 terdapat

sekitar 3.6 juta penduduk. Pemukiman yang tumbuh tersebut berpusat pada

oleh meluasnya jalur transportasi di daerah tersebut. Pada daerah sekitar

permukiman yang dulunya memiliki fungsi sebagai daerah agrikultur dan kebun

beralihfungsi menjadi permukiman warga. Hal ini menyebabkan berkurangnya

area hijau pada daerah tersebut. Perubahan fungsi ruang pada area pinggir pantai

Izmir kemudian mempengaruhi pola ruang di daerah tersebut. Perubahan pola

ruang dipengaruhi oleh berubahnya sistem jaringan jalan yang meningkat,

perumahan yang semakin padat, dan kurangnya ruang luar pada pinggiran pantai.

Selain perubahan pola spasial pada daerah pinggir pantai Izmir, perubahan

pola spasial juga terjadi pada kawasan area jalan Rajawali, Kembang Jepun, dan

Kapasan di Jawa Timur. Perubahan tatanan spasial pada satu daerah ini

dihubungkan dengan perkembangan ekonomi dan sosial di daerah tersebut juga.

Menggunakan aplikasi GIS, dapat diketahui konfigurasi antara jalan dengan

fungsi yang berada di dalamnya.

Melalui penelitian Darjosanjoto (2005), sistem jaringan jalan semakin

berkembang dan terintegrasi dengan ketiga jalan utama tersebut. Perubahan pola

jaringan jalan ini disebabkan oleh keadaan sosial dan ekonomi yang ada pada

ketiga jalan tersebut. Pada ketiga jalan tersebut terdapat pusat ekonomi seperti

pusat jajanan dan toko-toko dan banyak terdapat interaksi sosial dari masyarakat

yang tinggal di daerah tersebut. Pemetaan pola spasial pada jaringan jalan di

Surabaya ini dapat mendeteksi di mana pusat-pusat jaringan jalan berada dan apa

penyebab jaringan jalan tersebut terbentuk.

Pemetaan pola spasial juga dapat digunakan untuk mendeteksi perubahan

Bukit Chyulu di Kenya (Muriuki, dkk., 2010). Pertumbuhan masyarakat

menyebabkan perubahan pada tata guna lahan. Banyak dari permukiman informal

di Kenya tumbuh pada daerah yang gersang. Daerah tersebut dulunya tidak

banyak ditempati oleh pemukim. Namun, seiring dengan berjalannya waktu

fungsi lahan pada Bukit Chyulu berubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat

pemukim di sana.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Muriuki dkk. (2010), perubahan tata

guna lahan dapat dilihat melalui analisa spasial yang dilakukan dengan

menggunakan software GIS. Melalui analisa spasial, besarnya penggunaan lahan

dapat diukur dan dibandingkan.

Melalui penelitian Muriuki dkk. (2010), perubahan pola spasial pada satu

area berhubungan dengan perubahan fungsi lahan. Perubahan fungsi lahan juga

dipengaruhi oleh kebutuhan pemukim di tempat tersebut. Akibat dari

bertambahnya pemukim, area-area seperti semak belukar, hutan-hutan yang padat,

Gambar 2.7 Perubahan tata guna lahan pada (a) Mtito dan (b) Kiboko yang merupakan area dari

Bukit Chyulu

(sumber: Muriuki, dkk., 2010)

Pada daerah Mtito pada tahun 1968 terdapat banyak semak-semak dan

hutan (Gambar 2.7). Mayoritas lahan dipenuhi oleh semak. Kemudian, pada tahun

1978, area semak dan sebagian hutan dijadikan area penanaman atau perkebunan

oleh pemukim. Area yang sebelumnya tidak diberdayakan menjadi area budidaya

oleh pemukim. Area yang diberdayakan pada 1978 tidak tersebar merata dan

area tersebut hampir sepenuhnya berubah menjadi area penanaman dan sebagian

area diubah menjadi hutan terbuka (Muriuki, dkk., 2010).

Pada Gambar 2.7 poin (b) di daerah Kiboko, Kenya, terdapat juga

perubahan penggunaan fungsi lahan yang signifikan. Pada area ini, awalnya

terdapat hutan, semak, dan bebatuan pada tahun 1968. Pada tahun 1978, sebagian

area semak-semak dibudidayakan oleh pemukim. Kemudian, pada 1999 area yang

dibudidayakan semakin besar dan berkembang menggantikan area semak belukar.

Pada area ini, hutan tertutup dan terbuka serta padang rumput tidak ditutupi oleh

pemukim. Fungsi lahan sebagian besar berubah dari area semak belukar menjadi

area yang dibudidayakan. Dengan mengetahui pola spasial pada area ini, peneliti

dapat menemukan fungsi lahan yang dibutuhkan oleh pemukim. Kemudian, pola

spasial sebuah area juga selalu berhubungan dengan fungsi ruang pada area

tersebut.

Menurut Hillier (1996), perubahan kecil yang terjadi pada suatu sistem

ruang akan mempengaruhi konfigurasi ruang secara keseluruhan. Ruang penting

untuk mengatur aksesibilitas penggunanya. Ruang saling mempengaruhi satu

sama lain, oleh karena itu massa bangunan dan jaringan jalan sebagai elemen fisik

suatu permukiman dapat saling berdampak apabila salah satu atau sebagian

elemen dihilangkan. Hal ini mengindikasikan adanya pengaruh antara suatu ruang

terhadap ruang-ruang lainnya dan akan berdampak signifikan terhadap kondisi

2.5. Rangkuman

Adapun rangkuman dari tinjauan pustaka terdapat pada Tabel 2.1. berikut.

Tabel 2.1. Rangkuman Kajian Teori

Topik Interpretasi

2.1. Pola Spasial

Bagian utama dari perencanaan

regional dan urban mencakup layout

penggunaan ruang, sistem jalan,

ruang terbuka, dan lain-lain. (Hao, J.,

dkk. (2015) dan Trujillo (2012))

Dalam lingkungan binaan, spasial dapat

diidentifikasi dengan elemen-elemen

fisik pembentuk struktur ruang. Elemen

fisik pembentuk ruang adalah utilitas,

jaringan jalan, ruang terbuka, dan blok

yang tidak mampu memastikan

penyediaan perumahan dengan harga

Salah satu faktor penyebab terbentuknya

permukiman informal adalah sistem

perencanaan ruang yang tidak memadai.

Sistem perencanaan ruang tidak ada

diakibatkan karena permukiman

terbentuk secara tidak sengaja sehingga

tidak terdapat campur tangan pemerintah

di dalamnya. Sehingga, sistem

undang-undang, kebijakan pemerintah, sistem

administrasi publik tidak diterapkan

masyarakat di permukiman informal.

Sistem perencanaan ruang yang tidak ada

menyebabkan permukiman terbentuk

tanpa pola permukiman seperti yang

direncanakan oleh pemerintah pada area

urban.

Terdapat pola spasial yang mirip

antar permukiman informal.

(Sumber: Sobreira, F., & Gomes, M.

Walaupun struktur ruang dan pola spasial

permukiman informal sulit untuk

Topik Interpretasi

mempengaruhi satu sama lain.

Sedangkan pola spasial adalah analisa

mengenai bentuk ruang. Oleh karena itu,

pola spasial ruang dipengaruhi oleh

fungsi ruang di tempat tersebut.

2.4. Pengaruh Struktur Ruang tehadap Pola

Spasial Permukiman Informal

Mempelajari pola adalah melihat

tatanan yang memperlihatkan

bagaimana hubungan di antara

unsur-unsur tersebut terjadi atau

berlangsung dan bagaimana

unsur-unsur tersebut diletakkan.

Mempelajari pola fisik adalah

mempelajari rancangan fisiknya

(Alexander, 1977).

Hubungan antara unsur-unsur pada

lingkungan binaan, bagaimana

unsur-unsur tersebut terjadi, dan bagaimana

unsur-unsur tersebut terletak adalah hal

yang dipelajari pada pembentukan pola