BAB II

KAJIAN PUSTAKA 2.1 Paradigma Konstruktivisme

Konstruktivisme adalah pendekatan secara teoritis untuk komunikasi yang dikembangkan tahun 1970-an oleh Jesse Deli dan rekan-rekan sejawatnya. Teori konstruktivisme menyatakan bahwa individu melakukan interpretasi dan bertindak menurut berbagai kategori konseptual yang ada dalam pikirannya. Menurut teori ini, realitas tidak menunjukkan dirinya dalam bentuknya yang kasar, tetapi harus disaring terlebih dahulu melalui bagaimana cara seseorang melihat sesuatu (Morissan, 2010:107)

Menurut Von Glasersfeld (Ardianto dan Q-Aness, 2007:154), konstruktivisme adalah salah satu filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita adalah konstruksi (bentukan) kita sendiri. Pendirian ini merupakan kritik langsung pada perspektif positivisme yang meyakini bahwa pengetahuan itu adalah potret atau tiruan dari kenyataan (realitas). Pengetahuan objektif, kita tahu adalah pengetahuan yang apa adanya, terlepas dari peran subjek sebagai pengamat. Konstruktivisme menolak keyakinan itu, pengetahuan bukanlah gambaran dunia kenyataan yang ada. Pengetahuan justru selalu merupakan akibat dari suatu konstruksi kognitif.

Paradigma konstruktivis dipengaruhi oleh perspektif interaksi simbolis dan perspektif strukturan fungsional. Perspektif interaksi simbolis ini mengatakan bahwa manusia secara aktif dan kreatif mengembangkan respons terhadap stimulus dalam dunia kognitifnya. Dalam proses sosial, individu manusia dipandang sebagai pencipta realitas sosial yang relatif bebas di dalam dunia sosialnya. Realitas sosial itu memiliki makna manakala realitas sosial tersebut dikonstruksikan dan dimaknakan secara subjektif oleh individu lain, sehingga memantapkan realitas itu secara objektif.

Subjek pengamat tidaklah kosong dan tidak mungkin tidak terlibat dalam tindakan pengamatan. Kemudian keberadaan realitas tidak hadir begitu saja pada benak subjek pengamat, realitas ada karena pada diri manusia terdapat skema, kategori, konsep, dan struktur pengetahuan yang berkaitan dengan objek yang di amati. Para kontruktivis percaya bahwa pengetahuan itu ada dalam diri seseorang yang sedang mengetahui. Pada proses komunikasi, pesan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari otak seseorang ke kepala orang lain. Penerima pesan sendirilah yang harus mengartikan apa yang telah diajarkan dengan menyesuaikan terhadap pengalaman mereka (Ardianto dan Q-aness, 2007: 154)

Konstruktivisme berpendapat bahwa semesta secara epistimologi merupakan hasil konstruksi sosial. Pengetahuan manusia adalah konstruksi yang dibangun dari proses kognitif dengan interaksinya dengan dunia objek material. Pengalaman manusia terdiri dari interpretasi bermakna terhadap kenyataan dan bukan reproduksi kenyataan. Dengan demikian dunia muncul dalam pengalaman manusia secara terorganisasi dan bermakna.

Keberagaman pola konseptual/kognitif merupakan hasil dari lingkungan historis, kultural, dan personal yang di gali secara terus- menerus. Jadi tidak ada pengetahuan yang koheren, sepenuhnya transparan dan independen dari subjek yang mengamati. Manusia ikut berperan, ia menentukan pilihan perencanaan yang lengkap, dan menuntaskan tujuannya di dunia. Pilihan-pilihan yang mereka buat dalam kehidupan sehari-hari lebih sering didasarkan pada pengalaman sebelumnya, bukan pada prediksi secara ilmiah-teoretis.

Kontruktivisme memang merujukkan pengetahuan pada konstruksi yang sudah ada di benak subjek. Namun konstruktivisme juga meyakini bahwa pengetahuan bukanlah hasil sekali jadi, melainkan proses panjang sejumlah pengalaman (Ardianto dan Q-aness, 2007: 154). Teori konstruktivisme adalah pendekatan secara teoritis untuk komunikasi yang dikembangkan tahun 1970-an oleh Jesse Delia dan rekan- rekan sejawatnya (Miller, 2001:120). Konstruktivisme ini lebih berkaitan dengan program penelitian dalam komunikasi antarpribadi. Sejak 1970-an para akademisi mengembangkan komunikasi antarpribadi secara sistematik dengan membuat peta terminologi secara teoritis dan hubungannya; dengan mengolaborasi sejumlah asumsi, serta uji coba teori dalam ruang lingkup situasi produksi pesan.

penelitian yang menggunakan metode riset deskriptif kualitatif (wawancara dan observasi) merupakan bagian dari pendekatan konstruktivis.

2.2 Kerangka Teotitis

Kerangka teoritis adalah suatu kumpulan teori dan model dari literatur yang menjelaskan hubungan dalam masalah tertentu. Kerangka teoritis secara logis dikembangkan, digambarkan dan dielaborasi jaringan-jaringan dari asosiasi antara variabel-variabel yang di identifikasikan melalui survey atau telaah literature (Silalahi, 2009:92). Berbagai macam literartur yang tersedia dan berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian tentu tidak semuanya akan dijadikan pondasi atau dasar pemikiran peneliti dalam penelitian, tetapi peneliti akan memilih teori yang benar-benar membahas secara mendalam terkait permasalahan yang diteliti.

Karl Pooper adalah seorang ahli filosofi di abada ke-20an pertama yang memberikan sumbangan pengertian teori menyebutkan bahwa “ theories are nets cats to catchs what we call “the world” “(Miller. 2001:18). Berdasarkan pengertian tersebut, segala sesuatu semua yang ada di muka bumi berasal dari adanya sebuah teori sehingga setiap manusia dapat mengungkapkan apa saja yang dilihat, diraskan, dan sebagainya yang merupakan pengantar bagaimana manusia dapat mengetahui individu lainnya dan dapat melakukan komunikasi.

Sedangkan Emery dan Cooper mengatakan bahwa teori merupakan suatu kumpulan konsep, defenisi, proposisi dan dan variabel yang berkaitan satu sama lain secara sistematis dan telah digenalisir sehingga dapat menjelaskan suatu fenomena tertentu (Umar.2005:55). Teori pada dasrnya dibentukagar setiap individu dapat menggunakannya untuk mengungkapkan suatu kebenaran yang ada, untuk itu teoribersifat universal artinya setiap orang mempelajari dan memahami pesan yang ingin disampaiakan melalui teori tersebut.

Miles (2007:20) menyebutkan terdapat hal terpenting dalam teori, yaitu teori harus mencakup :

1. Menjelaskan Fenomena yang ada dalam kehidupan social

3. Merupakan mata rantai diantara riwayat kehidupan dan fenomena yang diamati serta hubungannya. Terkadang disebut dengan sesuai dengan kaidah atau jembatan dan prinsip-prinsip yang kuat.

2.2.1 Tinjauan Tentang Teori Dramaturgi

Interaksi simbolik merupakan pembahasan penting karena tidakbisa dilepaskan dari dramaturgi.Esensi interaksi simbolik adalah suatu aktivitasyangmerupakan ciri khas manusia. Maka, jika menyinggung mengenai masalah dramaturgi tidak lepas dari konteks interaksi simbolik. Interaksi simbolik dapat dikatakan berupa pertukaran simbol yang diberimakna (Mulyana, 2003: 68). Hal ini berhubungan dengan permainan peran oleh individu tertentu.Interaksi simbolik pada awalnya merupakan suatu gerakan pemikiran dalam ilmu sosiologi yang dibangun oleh George Herbert Mead. Mead yang dikenal sebagai bapak Teori Interaksionisme Simbolik ini menekankan sebuah pemahaman dunia sosial berdasarkan pentingnya makna yang diproduksi dan diinterpretasikan melalui simbol-simbol dalam interaksi sosial (Ardianto dan Anees, 2007:135). Para pemikir dalam tradisi teori interaksionisme simbolik dibagi menjadi dua aliran, yaitu aliran Iowa dan Chicago.

Beberapa ilmuwan mempunyai andil sebagai perintis dariinteraksionisme simbolik, yaitu James Mark Baldwin, William James,Charles Horton Cooley, John Dewey, William I. Thomas, dan GeorgeHerbert Mead. Mead adalah sebagai peletak dasar teori tersebut. Padamasa Herbert Blumer, istilah interaksi simbolik dipopulerkan pada tahun1937. Dalam interaksi simbolik, Blumer melihat individu sebagai agenyang aktif, reflektif dan kreatif, menafsirkan, menampilkan perilaku yangrumit serta sulit diramalkan dan memberi tekanan pada sebuah mekanisme yang disebut interaksi diri yang dianggap membentuk dan mengarahkantindakan individu. Interaksi diri memberikan pemahaman bahwapemberian makna merupakan hasil pengelolaan dan perencanaan dariaspek kognitif dalam diri individu.

diri mereka secara mental ke dalam posisi orang lain. Denganberbuat demikian, mereka mencoba mencari maksud dari aksi yang diberikan oleh pihak lain, sehingga komunikasi dan interaksi dimungkinkan. Jadi interaksi tidak hanya berlangsung melalui gerak-gerak saja, melainkan terutama melalui simbol-simbol yang perlu dipahami dan dimengerti maknanya. Artinya, geraklah yangmenentukan. Dalam interaksi simbolik, orang mengartikan dan menafsirkan gerak-gerak orang lain dan bertindak sesuai dengan arti itu.

Perspektif interaksi simbolik berusaha memahami perilaku manusia dari sudut pandang subjek. Perspektif ini menyarankan bahwa perilaku manusia harus dilihat sebagai proses yang memungkinkan manusia membentuk dan mengatur perilaku mereka dengan mempertimbangkan ekspektasi orang lain yang menjadi mitra interaksi mereka. Definisi yang mereka berikan kepada orang lain, situasi, objek dan bahkan diri mereka sendirilah yang menentukan perilaku mereka. Perilaku mereka tidak dapat digolongkan sebagai kebutuhan, dorongan impuls, tuntutan budaya atau tuntutan peran. Manusia bertindak hanya berdasarkandefinisi atau penafsiran mereka atas objek-objek di sekeliling mereka (Mulyana, 2001 : 70)

Menurut Deddy Mulyana dalam Bukunya Metodologi Penelitian Kualitatif 3 dasar dalam pemaknaan interaksi simbolik adalah :

1. Individu merespons suatu situasi simbolik. Mereka merespons lingkungan, termasuk objek fisik (benda) dan objek sosial (perilaku manusia) berdasarkan makna yang dikandung komponen-komponen lingkungan tersebut bagi mereka.

2. Makna adalah produk interaksi sosial, karena itu makna tidak melekat pada objek, melainkan dinegosiasikan melalui penggunaan bahasa. Negosiasi itu dimungkinkan karena manusia mampu menamai segala sesuatu, bukan hanya objek fisik, tindakan atau peristiwa (bahkan tanpa kehadiran objek fisik, tindakan atau peristiwa itu), namun juga gagasan yang abstrak.

proses mental, yakni berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Manusia membayangkan atau merencanakan apayang akan mereka lakukan (Mulyana, 2001 : 71-72).

Interaksi simbolik menurut Blumer, merujuk pada karakterinteraksi khusus yang berlangsung antarmanusia. Aktor tidak semata –mata beraksi terhadap tindakan yang lain, tetapi juga menafsirkan dan mendefenisikan setiap tindakan orang lain. Respon aktor baik secara langsung maupun tidak langsung, selalu didasarkan atas makna penilaiantersebut. Maka dari itu, interaksi manusia dijembatani oleh penggunaan simbol-simbol penafsiran atau dengan menemukan makna tindakan oran lain.

Interaksi simbolik mendasarkan gagasannya atas enam hal berikut ini : 1. Manusia membuat keputusan dan bertindak pada situasi yang dihadapinya

sesuai dengan pengertian subjektifnya.

2. Kehidupan sosial merupakan proses interaksi, kehidupan sosial bukanlah struktur atau bersifat struktural dan karena itu akan terus berubah.

3. Manusia memahami pengalamannya melalui makna dari simbol yang digunakan di lingkungan terdekatnya (primary group), dan bahasa merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan sosial.

4. Dunia terdiri atas berbagai objek sosial yang memiliki nama dan makna yang ditentukan secara sosial.

5. Manusia mendasarkan tindakannya atas interpretasi mereka, dengan mempertimbangkan dan mendefenisikan objek-objek dan tindakan yang relevan pada situasi saat itu.

6. Diri seseorang adalah objek signifikan dan sebagaimana objek sosial lainnya, diri didefenisikan melalui interaksi sosial dengan orang lain.

denganmempertimbangkan ekspektasi orang lain yang menjadi mitra interaksimereka. Herbert Blumer kemudian menyambung gagasan-gagasan Mead yang tertulis dalam karangannya yang berjudul “Sociological Implications of the Thought of George Herbert Mead”dan bukunya Symbolic Interactionism :

Perspectove and Method(1969)

1. Konsep Diri

Menurut Blumer, manusia bukan semata-mata organisme yang bergerak dibawah pengaruh perangsang-perangsang dari luar maupun dalam, melainkan “organisme yang sadar akan dirinya” (an organism having a self). Dikarenakan ia seorang diri, ia mampu memandang diri sebagai objek pikirannya dan bergaul atau berinteraksi dengan diri sendiri.

2. Konsep Perbuatan

Dalam pandangan Blumer, karenaperbuatan manusia dibentuk dalam dan melalui proses interaksi dengan diri sendiri, maka perbuatan itu berlainan sama sekali dari gerak makhluk-makhluk yang bukan manusia. Manusia menghadapkan diri pada macam-macam hal seperti kebutuhan, perasaan, tujuan, perbuatan orang lain, pengharapan dan tuntutan orang lain, peraturan-peraturan masyarakatnya, situasinya, self image-nya, ingatannya, dan cita-citanya untuk masa depan.

3. Konsep Objek

Blumer memandang, manusia hidup di tengah objek-objek. Kata “objek” dimengerti dalam arti luas dan meliputi semua yang menjadi sasaran perhatian aktif manusia. Kata Blumer, objek dapat bersifat fisik seperti kursi, atau khayalan, kebendaan, ataupun hal yang bersifat abstrak seperti konsep kebebasan.

4. Konsep Interaksi Sosial

unsur-unsurnya berupa maksud, tujuan dan sikap masing-masing peserta.

5. Konsep Joint Action

Pada konsep ini Blumer mengganti istilahsocial actdari Mead dengan istilah joint action. Artinya aksi kolektif yang lahir dimana perbuatan-perbuatan masing-masing peserta dicocokkan dan diserasikan satu sama lain. Sebagai contoh, Blumer menyebutkan: transaksi dagang, makan bersama keluarga, upacara perkawinan, dan sebagainya. realitas sosial dibentuk dari joint actionsdan merupakan objek sosiologi yang sebenarnya. (Mulyana, 2003:70)

Menurut teori interaksi simbolik, kehidupan sosial pada dasarnyaadalah “interaksi manusia dengan menggunakan simbol-simbol”. Mereka tertarik pada cara manusia menggunakan simbol-simbol yang merepresentasikan apa yang mereka maksudkan untuk berkomunikasi dengan sesamanya, dan juga pengaruh yang ditimbulkan penafsiran atas simbol-simbol ini terhadap perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam interaksisosial.Penganutinteraksionisme simbolik berpandangan, perilaku manusia pada dasarnya adalah produk dari interpretasi mereka atas dunia di sekeliling mereka, jadi tidak mengakui bahwa perilaku itu dipelajari atau ditentukan(Mulyana, 2003:72).

Tindakan individu mengenai bagaimana tampilan dirinya yangingin orang lain ketahui memang akan ditampilkan se-ideal mungkin.Perilakunya dalam interaksi sosial akan selalu melakukan permainan informasi agar orang lain mempunyai kesan yang lebih baik. Ketika individu tersebut menginginkan identitas lain yang ingin ditonjolkan dari identitas yang sebenarnya, di sinilah terdapat pemeranan karakter seorangindividu dalam memunculkan simbol-simbol relevan yang diyakini dapat memperkuat identitas pantulan yang ingin ia ciptakan dari identitas yang sesungguhnya (lebih jauh perkembangan ini melahirkan studi dramaturgi).

Dramaturgi adalah suatu pendekatan yang lahir dari pengembanganTeori Interaksionisme Simbolik. Dramaturgi diartikan sebagai suatu model untuk mempelajari tingkah laku manusia. Teori dramaturgi menjelaskan bahwa identitas manusia adalah tidak stabil dan merupakan setiap identitas tersebut merupakan bagian kejiwaan psikologi yang mandiri. Identitas manusia bisa saja berubah-ubah tergantung dari interaksi dengan orang lain. Disinilah dramaturgi masuk, bagaimana kita menguasai interaksi tersebut. Dalam dramaturgi, interaksi sosial dimaknai sama dengan pertunjukan teater. Manusia adalah aktor yang berusaha untuk menggabungkan karakteristik personal dan tujuan kepada orang lain melalui “pertunjukan dramanya sendiri”

Orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial dapat dibagi dalam dua golongan sebagai berikut :

a. Aktor (actor, pelaku) : yaitu orang yang sedang berperilaku menuruti suatu peran tertentu.

b. Target (sasaran) atau orang lain : yaitu orang yang mempunyai atau tidak hubungan dengan aktor dan perilakunya.

Hubungan aktor dan target adalah untuk membentuk identitas aktor yang dalam hal ini dipengaruhi oleh penilaian atau sikap orang-orang (target) yang telah digeneralisasikan oleh aktor.

Dalam mencapai tujuannya tersebut, menurut konsep dramaturgi, manusia akan mengembangkan perilaku-perilaku yang mendukung perannya tersebut. Selayaknya pertunjukan drama, seorang aktor drama kehidupan juga harus mempersiapkan kelengkapan pertunjukan. Kelengkapan ini antara lain memperhitungkan setting, kostum, penggunakan kata (dialog) dan tindakan non verbal lain, hal ini tentunya bertujuan untuk meninggalkan kesan yang baik pada lawan interaksi dan memuluskan jalan mencapai tujuan.

Erving Goffman (1959), salah seorang sosiolog yang paling berpengaruh pada abad 20 telah memperkenalkan dramaturgi dalam bukunya yang berjudul The Presentation of Self in Everyday Life. Goffman membahas :

dan segala halyang mungkin atau tidak mungkin Ia lakukan untuk menopang pertunjukkannya di hadapan orang lain(Mulyana, 2003 : 107).

Konsep dramaturgi Goffman ini lebih bersifat penampilan teateris. Yakni memusatkan perhatian atas kehidupan sosial sebagai serangkaian pertunjukan drama yang mirip dengan pertunjukan drama di panggung. Ada aktor dan penonton. Tugas aktor hanya mempersiapkan dirinya dengan berbagai atribut pendukung dari peran yang ia mainkan, sedangkan bagaimana makna itu tercipta, masyarakatlah (penonton) yang memberi interpretasi. Individu tidak lagi bebas dalam menentukan makna tetapi konteks yang lebih luas menentukan makna (dalam hal ini adalah penonton dari sang aktor). Karyanya melukiskan bahwa manusia sebagai manipulator simbol yang hidup di dunia simbol.

Inti dari drmaturgi adalah menghubungkan tindakan dengan maknanya, dan dalam pandangan dramaturgi tentang kehidupan sosial, makna bukanlah warisan budaya, sosialisasi, atau tatanan kelembagaan, atau perwujudan dari potensi psikologis dan biologis, melainkan pencapaian problematik interaksi manusia dan penuh dengan perubahan, kebaruan, dan kebingungan. Namun yang lebih penting lagi, makna bersifat behavioral, secara sosial terus berubah, abitrer, dan merupakan ramuan interaksi manusia (Mulyana, 2003 :107).

Penjelasan mengenai makna tersebut terkait dengan pandangan dramaturgimengenai konsep diri(self) yang memberi makna, yaitu diri yang tersituasikan secara sosial, berkembang,serta mengatur berbagai interaksi spesifik. Oleh karena itu, diri lebih bersifatsosial daripada psikologis (Mulyana, 2003:109). Sebagaimana dijelaskanoleh Goffman:

“ Diribukanlah keturunan dari pemiliknya, tapi dari keseluruhan diritersebut bukanlah penyebab, namun produk dari satu kejadian yang muncul. Oleh karenanya,diriselaku karakteryang melakukan pertunjukan bukanlah satu benda organik dengan lokasi Seorang individu dan tubuhnya hanyalah perangkat bagi tempat terjadinya suatu proses kolaboratif(collaborative manufacture) sehingga,penyebab pembentukan dan pemupukandiritidaklah berada dalam perangkat tersebut”

Goffman khususnya berintikan pandangan bahwa ketika manusia berinteraksi dengan sesamanya, ia ingin mengelola kesan yang ia harapkan tumbuh pada orang lain terhadapnya. Maka, fokus pendekatan dramaturgi adalah bukan apa yang orang lakukan, apa yang ingin mereka lakukan, atau mengapa mereka melakukan, melainkan bagaimana mereka melakukannya.

Panggung Pertunjukan

Melalui perspektif dramaturgi, kehidupan ini ibarat teater, perilaku manusia dalam sebuah interaksi sosial mirip dengan sebuah pertunjukan di atas panggung dengan menampilkan berbagai peran yang dimainkan oleh sang aktor.

Untuk memulai sebuah pertunjukan, Medlin (2008)melihat bahwa perlu adanya sebuah ide yang bersumber dari satu gambaran atau panduan yang kemudian dapat dielaborasikan lebih lanjut menjadi serangkaian tindakan atau satu skrip utuh yang terperinci.Goffman juga menunjukkan bahwa panduan lain dapat dipergunakan, seperti tema (arahan mengenai gerakan maupun perangkat yang harus ada) serta plot (peran dan indikasi mengenai langkah-langkah yang harus dituju untuk mencapai tujuannya) (Medlin, 2008: 35).

Komponen lain yang juga penting di tahap awal adalah penciptaan lokasi aksi atau panggung, satu area yang terbatasi oleh bentukan persepsi tertentu. Pemilihan panggung juga merupakan tahap yang krusial bagi kesuksesan sebuah pertunjukan dramaturgi, karena lokasi yang terciptamemberikan indikasi mengenai waktu serta suasana pertunjukan (Medlin,2008:36).

Goffman juga melihat bahwa ada perbedaan akting yang besar saat aktor berada di atas panggung (front stage) dan di belakang panggung (back stage) drama kehidupan. Kondisi akting di front stage adalah adanya penonton (yang melihat kita) dan kita sedang berada dalam bagian pertunjukan. Saat itu kita berusaha untuk memainkan peran kita sebaik-baiknya agar penonton memahami tujuan dari perilaku kita.Sedangkanback stage adalah keadaan dimana kita berada di belakang panggung, dengan kondisi bahwa tidak ada penonton. Sehingga kita dapat berperilaku bebas tanpa mempedulikan plot perilaku bagaimana yang harus kita bawakan.

Lebih jelas ada dua panggungpertunjukandalam studidramaturgi sebagai berikut :

1. Panggung Depan (Front Stage)

Dalam front stageGoffman lebih spesifikmembaginya menjadiset panggung (setting)dan perangkatpribadi (personal front). Setting adalah atribut fisik atau suasana panggung yang harus ada bagi aktor untuk melakukan pertunjukan.Sedangkan personal front merujuk kepada bahasa verbal dan bahasa tubuh sang aktor. Misalnya, berbicara sopan, pengucapan istilah-istilah asing, intonasi, postur tubuh, ekspresi wajah, peralatan dan pakaian. (Mulyana,2003:114- 115). 2. Panggung Belakang (Back stage)

Panggung belakang merupakan wilayah yang berbatasan dengan panggung depan, tetapi tersembunyi dari pandangan khalayak. Ini dimaksudkan untuk melindungi rahasia pertunjukan, dan oleh karena itu khalayak biasanya tidak diizinkan memasuki panggung belakang, kecuali dalam keaadaan darurat. Di panggung inilah individu akan tampil “seutuhnya” dalam arti identitas aslinya(Mulyana, 2003: 115)

yang mengungkapkan keterkaitan dramatisme dan teori dramaturgi pada pertengahan abad ke-21 dalam penelitian Humas.

Presentasi diri dapat diartikan sebagai cara individu dalam menampilkan dirinya sendiri dan aktifitasnya kepada orang lain, cara ia memandu dan mengendalikan kesan yang dibentuk orang lain terhadapnya, dan segala hal yang memungkinkan atau tidak mungkin ia lakukan untuk menopang pertunjukannya di

hadapan orang lain (Mulyana, 2003: 127

).

Menurut Goffman, presentasi diri merupakan suatu kegiatan yang dilakukanoleh individu tertentu untuk memproduksi definisi situasi dan identitas sosial bagi para aktor dan definisi situasi tersebut mempengaruhi ragam interaksi yang layak dan tidak layak bagi para aktor dalam situasi yang ada (Mulyana, 2003: 110)

Dalam presentasi diri iniGoffman mengasumsikan bahwa ketika orang-orang berinteraksi, mereka ingin menyajikan suatu gambaran diri yang akan diterima orang lain. Ia menyebut upaya itu sebagai “pengelolaan kesan” (impressionmanagement), yaitu teknik-teknik yang digunakan aktor untuk memupuk kesan-kesan tertentu dalam situasi-situasi tertentu untuk mencapai tujuan tertentu (Mulyana, 2003:112).

Impression management sendiri merupakan bagian dari kajian dramaturgi yang sama-sama dikembangkan oleh Goffman.Impression management atau pengelolaan kesan merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seorang individu dalam menciptakan kesan atau persepsi tertentu atas dirinya dihadapan khalayaknya. Pengelolaan kesan tersebut baik terhadap symbol verbal maupun simbol nonverbal yang melekat di dirinya. (Rakhmat 2006:96).

Lebih jauh pengelolaan kesan inimerupakan upaya individu untuk menumbuhkan kesan tertentu di depan orang lain dengan cara menata perilaku agar orang lain memaknai identitas dirinya sesuai dengan apa yang ia inginkan. Dalam proses produksi identitas tersebut, ada suatu pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan mengenai atribut simbol yang hendak digunakan sesuai dan mampu mendukung identitas yangditampilkan secara menyeluruh.

dan kualitas tindakan. Menurut Goffman, perilaku orang dalam interaksi sosial selalu melakukan permainan informasi agar orang lain mempunyai kesan yang lebih baik. Kesan non-verbal inilah yang menurut Goffman harus dicek keasliannya(Goffman menyatakan bahwa hidup adalah teater, individunya sebagai aktor dan masyarakat adalah penontonnya. Dalam pelaksanaannya, selain panggung di mana ia melakukan pementasan peran, ia juga memerlukan ruang ganti yang berfungsi untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Ketika individu dihadapkan pada panggung, ia akan menggunakan simbol-simbol yang relevan untuk memperkuat identitas karakternya, namun ketika individu tersebut telah habis masa pementasannya, maka di belakang panggung akan terlihattampilan seutuhnya dari individu tersebut.

Dalam proses presentasi diri biasanya individu akan melakukan

pengelolaan kesan (impression management). Pada saat ini, individu melakukan

suatu proses dimana dia akan menseleksi dan mengontrol perilaku mereka sesuai

dengan situasi dimana perilaku itu dihadirkan serta memproyeksikan pada orang

lain suatu image yang diinginkannya. Manusia melakukan hal tersebut, karena

ingin orang lain menyukainya, ingin mempengaruhi mereka, ingin memperbaiki

posisi, memelihara stasus dan sebagainya.

Menurut Goffman bahwa salah satu aturan dasar interaksi sosial adalahkomitmen yang saling timbal-balik diantara individu-individu yang terlibat mengenaiperan (role) yang harus dimainkannya. Satu pertanyaan yang cukup mendasarsehubungan dengan hal tersebut, adalah bagaimana individu dapat menciptakansuatu kesan yang baik Goffman mengajukan syarat-syarat yang perlu dipenuhi bila individumengelola kesan secara baik, yaitu :

Penampilan muka (proper front)Yakni perilaku tertentu yang diekspresikan secara khusus agar orang lainmengetahui dengan jelas peran si pelaku (aktor). Front ini terdiri dan peralatanlengkap yang kita gunakan untuk menampilkan diri.

Hal yang mutlak adalah aktor sepenuhnya terlibat dalam perannya. Denganketerlibatannya secara penuh akan menolong dirinya untuk sungguh-sungguhmeyakini perannya dan bisa menghayati peran yang dilakukannya secara total.

Mewujudkan idealiasasi harapan orang lain tentang perannya.

Misalnya seorang dokter harus mengetahui tipe perilaku apa yang diharapkan dan orang-orang pada umumnya mengenai perannya, dan memanfaatkanpengetahuan ini untuk diperhitungkan dalam penampilannya. Kadang-kadang untuk memenuhi harapan orang pada umumnya, dia harus melakukan sesuatuyang sebenarnya tidak perlu. Mystification

Goffman mencatat bahwa bagi kebanyakan peran performance yangbaik menuntut pemeliharaan jarak sosial tertentu diantara aktor dan orang lain.Misalnya seorang pengemis harus memelihara jarak yang sesuai dengan orang dermawan yang memberikan uang,dia tak boleh terlalu kenal /akrab, supaya dia tetap menyadari perannya dantidak hilang dalam proses tersebut.

Dengan demikian presentasi diri atau pengelolaan kesan dibatasi dalam pengertian menghadirkan diri sendiri dalam cara-cara yang sudah diperhitungkan untuk memperoleh penerimaan atau persetujuan orang lain.

Ada dua komponen dalam pengelolaan kesan (impression management), yakni :

1. Motivasi pengelolaan kesan (impression-motivation) : Motivasi pengelolaan kesan menggambarkan bagaimana motivasi yang dimiliki untuk mengendalikan orang lain dalam melihat diri atau untuk menciptakan kesan tertentu dalam benak pikiran orang lain.

meningkatkan harga diri, dan untuk mempermudah pengembangan identitas diri (menciptakan dan mengukuhkan identitas diri.

Motivasi untuk mengelola kesan biasanya sering terjadi dalam situasi yang melibatkan tujuan-tujuan penting (seperti persahabatan, persetujuan, imbalan materi) dimana individu yang melakukannya merasa kurang puas dengan image yang diproyeksikan saat ini (self-discrepancy). Motivasi mengelola kesan juga lebih kuat ketika seseorang merasa tergantung pada seseorang yang berkuasa yang mengendalikan sumber-sumber penting bagi dirinya (Misal, atasannya) atau setelah dia mengalami kegagalan atau hampir mengalami kejadian yang dapat meruntuhkan harga dirinya. (Rakhmat, 2006:95)

Strategi Pengelolaan Kesan

Setiap individu memiliki beberapa tujuan dalam melakuakn penegelolaan kesan. Seseorang mungkin ingin disukai, terlihat kompeten, berkuasa, budiman, atau menimbulkan rasa iba dan simpati. Masing-masing tujuan melibatkan strategi pengelolaan kesan yang bervariasi. Tujuan itu biasanya tidak hanya satu, seseorang mungkin berusaha mencapai beberapa tujuan dalam waktu yang sama. Ada beberapa startegi pengelolaan kesan, yaitu :

a. Mengambil Muka (Ingratiation)

Tujuan dari strategi ini adalah supaya dipersepsi sebagai orang yang menyenangkan atau menarik. Taktik yang umum meliputi memuji orang lain, menjadi pendengar yang baik, ramah, melakukan hal-hal yang memberi keuntungan pada orang lain dan menyesuaikan diri dala sikap dan perilakunya.

b. Mengancam (Intimidation)

Strategi ini digunkan untuk menimbulkan rasa takut dan cara memperoleh keuasaan dengan meyakinkan pada seseorang bahwa ia adalah orang yang berbahaya.

c. Promosi Diri (Self-promotion)

Strategi ini aka menggambarkan kekuatan-kekuatan dan berusaha untuk memberi kesan dengan prestasi mereka.

Strategi ini dengan cara memperlihatkan kelemahan atau ketergantungan untuk mendapatkan pertolongan atau empati.

Proses Pembentukan Kesan Stereotyping

Seorang guru ketika menghadapi murid-muridnya yang bermacam-macam, ia akan mengelompokkan mereka pada konsep-konsep tertentu; cerdas, bodoh, cantik, jelek, rajin, atau malas. Penggunaan konsep ini menyederhanakan bergitu banyak stimuli yang diterimanya. Tetapi, begitu anak-anak ini diberi kategori cerdas, persepsi guru terhadapnya akan konsisten. Semua sifat anak cerdas akan dikenakan kepada mereka. Inilah yang disebut stereotyping.

Stereotyping ini juga menjalaskan terjadinya primacy effect dan halo effect yang sudah kita jelaskan dimuka. Primacy effect secara sederhana menunjukkan bahwa kesan pertama amat menentukan; karena kesan itulah yang menentukan kategori. Begitu pula, halo effect. Persona stimuli yang sudah kita senangi telah mempunyai kategori tertentu yang positif, dan pada kategori itu sudah disimpan semua sifat yang baik.

Implicit Personality Theory

Memberikan kategori berarti membuat konsep. Konsep “makanan” mengelompokkan donat, pisang, nasi, dan biscuit dalam kategori yang

sama. Konsep “bersahabat” meliputi konsep-konsep raman, suka

menolong, toleran, tidak mencemooh dan sebagainya. Disini mempunyai asumsi bahwa orang ramah pasti suka menolong, toleran, dan tidak akan mencemooh. Setiap orang mempunyai konsepsi tersendiri tentang sifat-sifat apa yang berkaitan dengan sifat-sifat-sifat-sifat apa.

Atribusi

Atribusi adalah proses menyimpulkan motif, maksud, dan karakteristik orang lain dengan melihat pada perilakunya yang tampak (Baron dan Byrne, 2008:56). Atribusi boleh juga ditujukan pada diri sendiri (self attribution), tetapi di sini kita hanya membicarakan atribusi pada orang lain. Atribusi merupakan masalah yang cukup poupuler pada dasawarsa terakhir di kalangan psikologi sosial, dan agak menggeser fokus pembentukan dan perubahan sikap. Secara garis besar ada dua macam atribusi: atribusi kausalitas dan atribusi kejujuran. (Rakhmat 2006:100)

2.2.2 Konsep Diri

Konsep diri merupakan gambaran yang dimiliki seseorang tentang dirinya, yang dibentuk melalui pengalaman – pengalaman yangdiperoleh dari interaksi dengan lingkungan. Konsep diri bukan merupakan faktor bawaan, melainkan berkembang dari pengalaman yang terus-menerus dan terdiferensiasi. Dasar dari konsep diri individu ditanamkan pada saat-saat dini kehidupan anak dan menjadi dasar yang mempengaruhi tingkah lakunya di kemudian hari.

Dengan mengamati diri kita, sampailah kita pada gambaran dan penilaian diri kita. Ini disebut konsep diri (Rakhmat,2001:99). Konsep diri merupakan proses yang terus berlanjut di sepanjang kehidupan manusia. Menurut Symonds dan Fitts,menyatakan bahwa persepsi tentang diri tidak langsung muncul pada saat kelahiran tetapi mulai berkembang secara bertahap dengan munculnya kemampuan perseptif.

Menurut Charles Horton Cooley (Rakhmat,2001:100), kita melakukannya dengan membayangkan diri kita sebagai orang lain. Cooley menyebut gejala ini looking-glass self (diri cermin); seakan-akan kita menaruh cermin di depan kita. Pertama, kita membayangkan bagaimana kita tampak pada orang lain. Kedua, kita membayangkan bagaimana orang lain menilai penampilan kita. Ketiga, kita mengalami perasaan bangga atau kecewa.

1) Menurut Arndt dalam Theories of Personality, konsep diri adalah cerminan dari tuntunan significant person terhadap diri individu.

2) Menurut William H. Fitts mengemukakan bahwa konsep diri merupakan aspek penting dalam diri seseorang karena konsep diri seseorang merupakan kerangka acuan dalam berinteraksi dengan lingkungan. Fitts mengatakan bahwa ketika individu mempersepsikan dirinya, bereaksi terhadap dirinya, memberikan arti dan penilaian serta membentuk abstraksi tentang dirinya, berarti ia menunjukkan suatu kesadaran diri dan kemampuan terhadap dunia di luar dirinya. Fitts juga mengatakan bahwa konsep diri berpengaruh kuat terhadap tingkah laku seseorang.

3) Menurut William D. Brooks (Rakhmat,2001:101) mendefenisikan konsep diri sebagai “those physical, social, and psychological perceptions of ourselves that we have derived from experiences and our interactions with others”. Jadi, konsep diri adalah pandangan dan perasaan kita tentang diri kita.

4) Menurut Anita Taylor (Rakhmat 2001:102) mendefenisikan konsep diri sebagai “all you think and feel about you, the entire complex of beliefs and

attitudes you hold about yourself”

5) Menurut Goss dan O’Hair (Sobur,2009:507) mendefenisikan konsep diri sebagai acuan bagaimana cara Anda menilai diri Anda sendiri, seberapa besar Anda berpikir bahwa diri Anda berharga sebagai seseorang.

6) Menurut Rogers (Sobur,2009:507), mendefenisikan konsep diri sebagai bagaian sadar dari ruang fenomenal yang disadari dan disimbolisasikan, yaitu “aku” merupakan pusat refrensi setiap pengalaman.Konsep diri meliputi apa yang Anda pikirkan dan apa yang Anda rasakan tentang diri Anda. Dengan demikian ada dua komponen konsep diri : Komponen kognitif dan komponen afektif. Komponen kognitif disebut citra diri (self image)dan komponen afektif disebut harga diri (self esteem)(Rakhmat,2001:102).

Faktor– faktor yang mempengaruhi pembentukkan konsep diri (Devito,1997 :55-57), yaitu :

1) Others Images

Menurut Charles Horton Cooley, others images merupakan orang yang mengatakan siapa Anda,melihat citra diri Anda dengan mengungkapkannya melalui perilaku dan aksi. Konsep diri seseorang dibentuk karena adanya orang-orang yang paling penting dalam hidup seseorang-orang seperti orang-orang tua. Menurut D.H. Demo menekankan pada maksud bahwa konsep diri dibentuk, dipelihara, diperkuat, dan/atau diubah oleh komunikasi para anggota keluarga. Mereka itulah yang disebut sebagai significant others.Significant others yang dimaksud merupakan orangtua. Orangtua adalah faktor utama yang membentuk dan mengembangkan konsep diri seseorang. Dalam perkembangan, significant othersmeliputi semua orang yang mempengaruhi perilaku, pikiran, dan perasaan kita. Mereka mengarahkan tindakan kita, membentuk pikiran kita dan menyentuh kita secara emosional.

2) Orang Lain

Menurut Gabriel Marcel menulis tentang peranan orang lain dalam memahami diri kita,”The fact is that we can understand ourselves by starting from the other, or from others, and only by starting from them.”Kita mengenaldiri kita de ngan mengenal orang lain terlebih dahulu. Harry Stack Sullivan menjelaskan bahwa jika kita diterimaorang lain, dihormati , dan disenangi karena keadaan diri kita, kita akan cenderung bersikap menghormati dan menerima diri kita. Sebaliknya, bila orang lain selalu meremehkan kita, menyalahkan kita dan menolak kita, kita akan cenderung tidak akan menyenangi diri kita.Ketika kita tumbuh menjadi dewasa, kita mencoba menghimpun penilaian semua orang yang pernah berhubungan dengan kita.

secara negatif. Pandangan diri kita tentang keseluruhan pandangan orang lain terhadap kita disebut generalized others. Konsep ini berasal dari George Herbert Mead. Memandang diri kita seperti orang lain memandangnya, berarti mencoba menempatkan diri kita sebagai orang lain.

3) Budaya

Melalui orang tua, pendidikan, latar belakang budaya, maka akan ditanamkan keyakinan, nilai, agama, ras, sifat nasionaluntuk membentuk konsep diri seseorang. Contohnya, ketika seseorang mempunyai latar belakang budaya yang baik dan memiliki etika maka orang tersebut memiliki konsep diri positif.

4) Mengevaluasi pikiran dan perilaku diri sendiri.

Konsep diri terbentuk karena adanya interpretasi dan evaluasi dari perilaku diri sendiri berdasarkan apa yang dilakukan, bagaimana perilaku orang tersebut.

Proses Terbentuknya Konsep Diri

Konsep diri terbentuk dalam waktu yang relatif lama, dan pembentukan ini tidak bisa diartikan bahwa reaksi yang tidak biasa dari seseorang konsep diri. Namun reaksi ini muncul kerena orang lain yang memiliki arti (sifnificant other) yang mungkin berpengaruh terhadap pembentukan konsep diri.

Konsep diri pada dasarnya tersusun atas berbagai tahapan (Sobur,2009:510-511), yaitu :

1. Konsep Diri Primer

Konsep ini terbentuk atas dasar pengalamannya terhadap lingkungan, yaitu lingku ngan rumahnya sendiri. Pengalaman yang berbeda diterima melalui anggota rumah, dari orangtua, nenek, paman atau saudara kandung.

Konsep tentang bagaimana dirinya banyak bermula dari perbandingan antara dirinya dan saudara-saudara lainnya. Adapun konsep bagaimana perannya, aspirasi-aspirasinya ataupun tanggung jawabnya dalam kehidupan, ditentukan atas dasar didikan yang datang dari orang tuanya.

2. Konsep Diri Sekunder

keributan, maka ia akan memilih teman bermain yang sesuai dengankonsep diri yang sudah dimiliknya dan teman-teman baru yang nantinya menunjang terbentuknya konsep diri sekunder.

Menurut Clara R. Pudjijogyanti (Sobur,2009:511-512), konsep diri terbentuk atas dua komponen yaitu komponen kognitif merupakan pengetahuan individu tentang keadaan dirinya. Misalnya, saya bodoh. Komponen kognitif merupakan penjelasan dari “siapa saya” yang akan memberi gambaran tentang diri saya. Komponen kognitif merupakan data yang data yang bersifat objektif.

Komponen afektif merupakan penilaian individu terhadap diri. Penilaian tersebut akan membentuk penerimaan terhadap diri serta penghargaan diri individu. Komponen afektif merupakan data yang bersifat subjektif.Konsep diri terbentuk karena adanya interaksi individu dengan orang-orang di sekitarnya. Apa yang diperssepsi individu lain mengani diri individu, tidak terlepas dari struktur, peran, dan status sosial yang disandang seorang individu (Sobur,2009:512).

Jenis-Jenis Konsep Diri

Jenis-jenis kosep diri sebagai berikut ( Rakhmat, 2003: 105-106) : 1. Konsep Diri Negatif

Menurut William D. Brooks dan Philip Emmert ada beberapa tanda yang

memiliki ko nsep diri negatif, yaitu : a. Peka terhadap kritikan

Orang ini tidak tahan dikritik yang diterimanya, dan mudah marah. b. Responsif terhadap pujian

Walaupun ia mungkin berpura-pura menghindari pujian, ia tidak dapat menyembunyikan antusiasmenya pada waktu menerima pujian.

c. Sikap Hiperkritis

Mereka tidak pandai dan tidak sanggup mengungkapkan penghargaan atau pengakuan pada kelebihan orang lain.

d. Pesimis

Orang yang memiliki konsep diri negatif cenderung menghindari dialog yang terbuka , dan bersikeras mempertahankan pendapatnya dengan berbagai justifikasi atau logika yang keliru.

2. Konsep Diri Positif

Konsep diri po sitif ditandai dengan :

Ia yakin akan kemampuannya mengatasi masalah; Ia merasa setara dengan orang lain;

Ia menerima pujian tanpa rasa malu;

Ia menyadari, bahwa setiap orang mempunyai berbagai perasaan, keinginan dan perilaku yang tidak seluruhnya disetujui masyarakat;

Ia mampu memperbaiki dirinya karena ia sangguo mengungkapkan aspek-aspek kepribadian yang tidak disenanginya dan berusaha mengubahnya

diri, yang meliputi kemampuan yang dimiliki, perasaan yang dialami, kondisi fisik dirinya maupun lingkungan terdekatnya.

Konsep diri mempunyai peranan penting dalam menentukan tingkah laku seseorang. Bagaimana seseorang memandang dirinya akantercermin dari keseluruhan perilakunya. Artinya, perilaku individu akan selaras dengan cara individu memandang dirinya sendiri. Apabila individu memandang dirinya sebagai orang yang tidak mempunyai cukup kemampuan untuk melakukan suatu tugas, maka seluruh perilakunya akan menujukkan ketidakmampuannya tersebut. Menurut Felker dalam, terdapat tiga peranan penting konsep diri dalam menentukan perilaku seseorang, yaitu :

1) Konsep diri memainkan peranan dalam mempertahankan keselarasan batin seseorang. Individu senantiasa berusaha untuk mempertahankan keselarasan batinnya. Bila individu memiliki ide, perasaan, persepsi atau pikiran yang tidak seimbang atau saling bertentangan, maka akan terjadi situasi psikologis yang tidak menyenangkan. Untuk menghilangkan ketidakselarasan tersebut, individu akan mengubah perilaku atau memililih suatu system untuk mempertahankan kesesuaian antara individu dengan lingkungannya. Cara menjaga kesesuaian tersebut dapat dilakukan dengan menolak gambaran yang diberikan oleh lingkungannya mengenai dirinya atau individu berusaha mengubah dirinya seperti apa yang diungkapkan lingkungan sebagai cara untuk menjelaskan kesesuaian dirinya dengan lingkungannya.

terhadap pengalaman hidup disebabkan oleh pandangan dan sikap positif terhadap dirinya.

3) Konsep diri juga berperan sebagai penentu pengharapan individu. Pengharapan ini merupakan inti dari konsep diri. Bahkan McCandless sebagaimana dikutip Felker menyebutkan bahwa konsep diri seperangkat harapan harapan tersebu. Siswa yang cemas dalam menghadapi ujian akhir dengan mengatakan “Saya sebenarnya anak bodoh, pasti saya tidak akan mendapat nilai yang baik”, sesungguhnya sudah mencerminkan harapan apa yang akan terjadi dengan hasil ujiannya. Ungkapan tersebut menunjukkan keyakinannya bahwa ia tidak mempunyai kemampuan untuk memperoleh nilai yang baik. Keyakinannya tersebut mencerminkan sikap dan pandangan yang negatif terhadap dirinya sendiri

4) Pandangan negatif terhadap dirinya menyebabkan individu

mengharapkan tingkah keberhasilan yang akan dicapai hanya pada araf yang rendah. Patokan yang rendah tersebut menyebabkan individu bersangkutan tidak mempunyai motivasi untuk mencapai prestasi yang gemilang.

Menurut Stuart dan Sundeen memberi penjelasan bahwa konsep diri terdiri dari 5 aspek yaitu :

Gambaran Diri (Body Image)

Gambaran diri adalah sikap pengemis terhadap tubuhnya secara sadar maupun tidak sadar. Sikap ini menyangkut persepsi dan perasaan tentang ukuran dan bentuk penampilan, fungsi, dan potensi tubuh masa sekarang dan masa lalu.

Ideal Diri

Ideal Diri adalah persepsi pengemis bagaimana ia harus berperilaku sesuai dengan standar pribadi. Standar dapat berhubungan dengan tipe orang yang diinginkannya atau sejumlah aspirasi, cita cita atau nilai yang ingin dicapainya. Ideal diri akan mewujudkan cita cita dan harapan pribadi berdasarkan norma sosial (keluarga,lingkungan) kepada siapa ia ingin melakukannya.

Harga diri adalah penilaian pribadi pengemis terhadap hasil yang ingin dicapai dengan menganalisis seberapa jauh perilaku memenuhi identitas diri sendiri.Frekuensi pencapaian tujuan akan menghasilkan harga diri yang rendah atau harga diri yang tinggi. Semakin sering seseorang gagal kecenderungannya adalah harga diri akan rendah demikian sebaliknya. Peran

Peran adalah pola sikap, perilaku, nilai dan tujuan yang diharapkan oleh mahasiswi dari statusnya di masyarakat. Beberapa mahasiswi disibukkan dengan peran yang hendak dimainkannya. Misalkan saja selain sebagai pelajar, anak, sahabat, pemimpin, pekerjaan dan sederetan posisi yang dijalankannya. Posisi dibutuhkan oleh setiap orang untuk mengaktualisasikan dirinya. Menunjukkan seberapa besar ia cukup berguna di setiap aspek kehidupan. Harga diri yang tinggi merupakan hasil peran yang memenuhi dengan kebutuhan dan cocok dengan ideal diri.

Identitas Diri

Identitas diri adalah kesadaran akan diri sendiri yang bersumber dari observasi dan penilaian, yang merupakan sintesa dari semua aspek konsep diri sebagai suatu kesatuan utuh). Seseorang yang mempunyai perasaan identitas diri yang kuat maka akan memandang dirinya berbeda dengan orang lain, unik dan tidak ada duanya. Individu yang memiliki identitas diri yang kuat akan memandang dirinya sebagai suatu kesatuan yang utuh dan terpisah dari orang lain dan individu tersebut akan mempertahankan identitasnya walau dalam kondisi sesulit apapun. (Stuard & Sundeen, 1998:378).

2.2.3 Teori Disonansi Kognitif

nyaman yang memotivasi orang untuk mengambil langkah demi mengurangi ketidaknyamanan itu.

Menurut Roger Brown (Turner,2008:137), keadaan disonansi kognitif dikatakan sebagai keadaan ketidaknyamanan psikologis atau ketegangan yang memotivasi usaha-usaha untuk mencapai konsonansi. Browns menyatakan teori ini memiliki dua elemen untuk memiliki tiga hubungan yang berbedan satu sama lain yaitu konsonan, disonan, tidak relevan.

Hubungan konsonan ada antar dua elemen yang berada pada posisi seimbang satu sama lain. Misalnya, jika seseorang yakinbahwa kesehatan itu penting makan orang tersebut akan rajin berolahraga. Hubungan disonan mempunyai elemen -elemen yang tidak seimbang satu dengan lainnya.

Asumsi Dari Teori Disonansi Kognitif

Teori disonansi kognitif adalah penjelasan mengenai bagaimana keyakinan dan perilaku mengubah sikap. Ada empat asumsi dasar dari teori disonansi kognitif ini (Turner,2008:139-140), yaitu :

1. Manusia memiliki hasrat akan adanya konsistensi pada keyakinan, sikap dan perilakunya.

Asumsi ini menekankan pada sebuah model mengenai sifat dasar dari manusia yang mementingkan adanya stabilitas dan konsistensi.

2. Disonansi diciptakan oleh inkonsistensi psikologis.

Asumsi ini berbicara mengenai jenis konsistensi yang paling penting bagi orang. Teori ini tidak berpegang pada konsistensi logis yang kaku. Sebaliknya teori ini merujuk pada fakta bahwa kognisi -kognisi harus tidak konsisten secara psikologis.

3. Disonansi adalah perasaaan tidak suka yang mendorong orang untuk melakukan tindakan-tindakan dengan dampak yang dapat diukur.

4. Disonansi akan mendorong usaha untuk memperoleh konsonansi dan usaha untuk menngurangi disonansi.

Teori ini mengasumsikan bahwa ransangan yang diciptakan oleh disonansi akan memotivasi orang untuk menghindari situasi yang menciptakan inkonsistensi dan berusaha mencari situasi yang mengembalikan konsistensi.

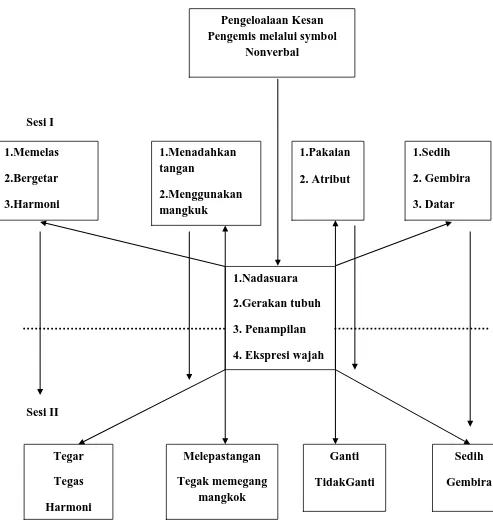

2.2.5KerangkaPemikiran

Sesi I

Sesi II

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Pengeloalaan Kesan Pengemis melalui symbol

Nonverbal

1.Memelas 2.Bergetar 3.Harmoni

1.Menadahkan tangan

2.Menggunakan mangkuk

1.Pakaian 2. Atribut

1.Sedih 2. Gembira 3. Datar

1.Nadasuara 2.Gerakan tubuh 3. Penampilan 4. Ekspresi wajah

Tegar Tegas Harmoni

Melepastangan Tegak memegang

mangkok

Ganti TidakGanti

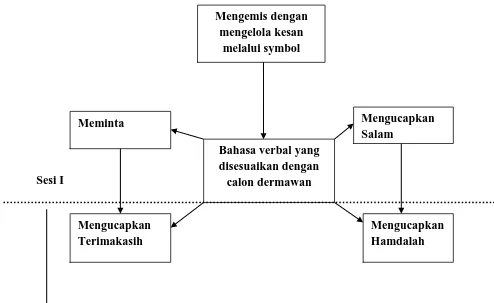

Sesi I

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Bahasa verbal yang disesuaikan dengan calon dermawan

Mengucapkan Salam

Mengucapkan Hamdalah Meminta

Mengucapkan Terimakasih

Mengemis dengan mengelola kesan