BAB I PENDAHULUAN

Tesis ini membahas tentang proses reintegrasi di Aceh pasca pendandatanagan MoU Helsinki pada tahun 2005. Beberapa badan terlibat dalam proses reintegrasi di Aceh. Reintegrasi di Aceh memiliki target yaitu mantan kombatan GAM. Mantan kombatan GAM merupakan mereka yang dulunya anggota GAM dan akan diubah statusnya menjadi warga sipil pasca penandatanganan perdamaian. Penelitian ini akan melihat tingkat keberhasilan reintegrasi di Aceh dalam penanganan pasca konflik untuk tetap menjaga perdamaian dan menciptakan perdamaian yang berkelanjutan. Pada bab ini penulis akan menjelaskan secara singkat latar belakang dan pertanyaan penelitian yang penulis ajukan untuk menjadi arah penulisan tesis. Kemudian dalam bab ini juga akan menguraikan kerangka konseptual dan hipotesa yang kemudian penulis kembangkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penulis juga akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan dan diakhiri dengan penjelasan tentang pengorganisasian penulisan tesis ini.

I. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2005 telah tercapai perjanjian damai antara GAM dan pemerintah Indonesia melalui MoU Helsinki setelah berkonflik cukup lama. MoU Helsinki berhasil menyelesaikan konflik Aceh yang terjadi selama 29 tahun. Penyelesaiaan konflik tidak hanya berhenti pada menghentikan perang dan penandatanganan MoU. Diperlukan usaha lanjutan untuk menjaga perdamaian agar tetap terus terjaga dan berkelanjutan. Penulis akan melihat usaha lanjutan dari proses reintegrasi di Aceh pasca konflik yang dilakukan oleh para pelaku reintegrasi di Aceh sesuai dengan salah

satu isi dari dari MoU Helsinki.1 Target utama dari proses reintegrasi di Aceh ini adalah mantan kombatan GAM. Menurut PBB, mantan kombatan adalah mereka yang terdaftar dan telah dinyatakan tidak bersenjata (unarmed).2

Salah satu usaha reintegrasi yang dilakukan di Aceh adalah dengan membentuk badan yang bertugas untuk melakukan reintegrasi di Aceh. Atas kesepakatan antara pemerintah Aceh dan pemerintah Indonesia dibentuklah Badan Reintegrasi Aceh (BRA) pada tahun 2006 atau setahun setelah penandatanganan MoU Helsinki sebagai salah satu aktor utama reintegrasi di Aceh. BRA mendapat dukungan dana dari pemerintah pusat. Sesuai rencana, dana ini dialokasikan untuk membangun sekitar 45.000 rumah untuk mengganti rumah-rumah yang hancur dikarenakan konflik Aceh. Kemudian melalui dana ini juga direncanakan untuk membayar 25 Juta Rupiah kepada setiap mantan anggota GAM yang berjumlah sekitar 3000 orang, biaya pengobatan bagi yang terluka, biaya pendidikan 23.000 anak yatim yang terdaftar, dan juga sebagai dana kompensasi terhadap keluarga mantan-mantan kombatan yang telah meninggal.3 BRA sebenarnya telah dibubarkan pada januari 2009, namun pada tahun 2015 kembali dibentuk atas kesepakatan Dewan Permusyawaratan Rakyat Aceh (DPRA). Selain dari pemerintah pusat, dana reintegrasi di Aceh juga berasal dari luar negeri seperti NGO, Bank Dunia, dan pemerintah daerah sehingga persoalan reintegrasi di Aceh menjadi isu dalam skala internasional.

Reintegrasi adalah salah satu cara untuk menjaga perdamaian pasca konflik. Semua pihak harus bekerjasama untuk melakukan porses reintergrasi sehingga semua pihak yang terlibat dalam konflik termasuk korban akan mendapatkan jaminan mengenai keselamatan hidupnya pasca konflik. Pelaku reintegrasi telah melakukan

1 Kontan, 2013, Apa isi naskah perjanjian Helsinki RI - GAM?, http://nasional.kontan.co.id/news/apa-isi-naskah-perjanjian-helsinki-ri-gam, diakses pada 31 Mei 2016

2 Nilsson, Anders, 2005, Reintegrating Ex-combatants in Post-conflict Societies, Hal. 15

3 The Jakarta Post, 2014, Ex-combatants have not even begun vital reintegration in Aceh

http://www.thejakartapost.com/news/2014/12/24/ex-combatants-have-not-even-begun-vital-reintegration-aceh.html, diakses pada 1 Juni 2016

2

banyak program terkait dengan reintegrasi. Meski begitu masih banyak pro dan kontra terhadap proses reintegrasi yang dilakukan oleh pelaku reintegrasi. Komitmen yang kuat serta aksi yang transparan dalam setiap proses yang dilakukan sangat diperlukan. Hal ini harus diperhatikan karena reintegrasi di Aceh merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan perdamaian di Aceh. Meski perdamaian Aceh telah terjadi selama 11 tahun. Dana yang masuk ke Aceh sangat besar namun pertumbuhan ekonomi di Aceh masih sangat kecil dan juga masih banyak mantan kombatan yang belum tereintegrasi. Selain itu sempat muncul beberapa gerakan ekstrimis baru dalam skala kecil.

II. Rumusan Masalah

Pelaksanaan reintegrasi di Aceh menjadi suatu hal yang harus diperhatikan mengingat reintegrasi di Aceh merupakah sebuah usaha untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Dalam beberapa alasan reintegrasi di Aceh dianggap tidak mampu menjalankan berbagai program atau bahkan justru menciptakan kondisi yang lebih buruk. Penulis akan menganalisa mengenai keberhasilan reintegrasi di Aceh pasca damai yang telah memasuki tahun kesebelas. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada di atas penulis mengangkat pertanyaan berupa:

1. Mengapa pelaksanaan reintegrasi di Aceh masih belum berhasil secara menyeluruh (terutama dalam dimensi ekonomi)?

III. Tinjauan Pustaka

Sejauh ini ada beberapa tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu yang membantu penulis dalam menjelaskan latar belakang dan merumuskan kerangka konseptual. Beberapa tinjauan pustaka dan penelitian tersebut berbicara tentang berbagai macam kondisi Aceh yang kemudian digunakan untuk menjabarkan latar belakang. Beberapa penelitian juga telah dilakukan di Aceh untuk melihat kondisi

Aceh pasca MoU Helsinki. Beberapa penelitian dan literatur juga membahas secara umum konsep reintegrasi dan penggunaannya dalam studi kasus di Aceh.

Buku pertama yang digunakan sebagai literatur berjudul Hasan Tiro:

Unfinished Story of Aceh yang ditulis oleh Otto Syamsuddin Ishak.4 Buku ini menjelaskan tentang sejarah Aceh sebelum konflik, penyebab konflik, ketika konflik, dan pasca konflik. Penulis menggunakan buku ini sebagai landasan untuk melihat kondisi Aceh pasca MoU Helsinki tahun 2005. Buku ini juga menceritakan tentang kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Aceh serta dampak-dampak yang disebabkan oleh konflik. Buku ini juga membantu penulis untuk melihat arah reintegrasi sesuai dengan permasalahan yang sebenarnya terjadi di Aceh.

Literatur kedua adalah sebuah penelitian yang dilakukan oleh Bank Dunia pada tahun 2009. Penelitian ini yang berjudul Community-Based Reintegration in Aceh:

Assesing the Impacts of BRA-KDP.5 Dalam penelitian ini menjelaskan tentang kondisi

Aceh dan evalusasi kinerja BRA sebagai aktor utama dan aktor reintegrasi lainnya dari tahun 2006 -2009. Bank Dunia melakukan penelitian ini karena mereka merupakan salah satu pendonor dana dalam program reintegrasi di Aceh. Hasil evaluasi tersebut tidak memberikan hasil yang terlalu positif untuk pelaksana reintegrasi namun tetap menjelaskan beberapa program yang telah dilakukan oleh pelaksana tersebut. Selain sebagai panduan, penulis juga bertujuan untuk melanjutkan penelitian ini yaitu melihat kinerja para aktor reintegrasi sampai tahun 2016

Literatur ketiga adalah sebuah jurnal yang di tulis oleh Patrick Baron. Jurnal ini berjudul The Limits of DDR: Reintegration Lesson from Aceh.6 Jurnal ini hampir sama

dengan literatur sebelumnya hanya saja lebih melihat reintegrasi secara umum. Jurnal ini juga menjelaskan tentang definisi reintegrasi serta penjabaran reintegrasi di Aceh secara umum. Selain itu juga dijelaskan tentang kondisi masyarakat ketika reintegrasi

4 Otto Syamsuddin Ishak, dkk, Hasan Tiro: Unfinished Story of Aceh, Bandar Publishing - Banda Aceh.

5 The World Bank, 2009, Artikel: Community-Based Reintegration in Aceh: Assesing the Impacts of BRA-KDP.

6 Patrick Baron, 2009, Artikel: The Limits of DDR: Reintegration Lesson From Aceh.

4

di lakukan di Aceh. Pada akhir jurnal ini dikatakan bahawa reintegrasi di Aceh tidak efektif karena reintegrasi di Aceh gagal mengaplikasikan reintegrasi sesuai dengan definisi dan karakteristiknya di Aceh pasca konflik. Ketiga literatur ini digunakan untuk menjelaskan latar belakang dari tesis ini.

Literatur keempat merupakan sebuah jurnal penelitian yang menjelaskan tentang program DDR (Disarmamentt, Demobilization, dan Reintegration) yang dilakukan di Afganistan. Judul dari jurnal ini adalah Disarmament, Demobilisation and

Reintegration of former Combatants in Afghanistan: Lessons Learned from a Croscultural Perspective yang ditulis oleh Alpaslan Özerdem pada tahun 2006.7 Selain mengevaluasi DDR di Afganistan, Alpaslan juga menjelaskan DDR itu sendiri sebagai sebuah paket untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan. Dalam jurnal ini juga dijelaskan mengenai aturan operasi DDR itu sendiri untuk menjawab pertanyaan seperti: apa yang harus dilakukan pertama kali dalam pelaksanaan reintegrasi?. Jawaban dari jurnal ini yang pertama kali dilakukan dalam pelaksanaan reintegrasi adalah disarmament atau pelucutan senjata, kemudian demobilisasi, dan yang terakhir reintegrasi. Jawaban ini didasari dengan tingkat kesulitan dan waktu pelaksanaan. Literatur ini membantu penulis dalam kerangka konseptual untuk menlihat aturan operasi DDR di Aceh.

Literatur selanjutnya merupakan sebuah buku yang ditulis oleh Anders Nilsson yang berjudul Reintegrating Ex-combatants in Post-conflict Societies pada tahun 2005.8 Penulis menggunakan literatur ini untuk melihat dimensi apa saja yang bisa disentuh oleh reintegrasi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa dimensi reintegrasi ada tiga yaitu reintegrasi sosial, reintegrasi ekonomi, dan reintegrasi politik. Buku ini menjelaskan tentang ketiga dimensi tersebut. Literatur ini membantu penulis dalam kerangka konseptual untuk melihat dimensi yang disentuh oleh badan – badan yang terlibat dalam reintegrasi.

7 Alpaslan Özerdem, Disarmament, demobilisation and Deintegration of Former Combatants in Afghanistan: Lessons Learned from a Crosscultural Perspective

8 Anders Nilsson, 2005, Reintegrating Ex-combatants in Post-conflict Societies

5

Literatur selanjutnya mejelaskan tentang tantangan reintegrasi. Pelaksanaan reintegrasi tidak bisa berjalan dengan mudah. Kondisi pasca konflik masih sangat tidak stabil dan dinamis. Bukan hanya kondisi daerah, tapi kondisi sosial dan masyarakat juga tidak bisa ditebak sehingga hal-hal seperti ini bisa menjadi tantangan reintegrasi itu sendiri. Selain itu tantangan reintegrasi juga bisa muncul dikarenakan siapa aktor yang melakukan reintegrasi tersebut. Literatur ini terdapat dalam buku yang ditulis oleh Jeremy R. McMulli dengan judul Ex-combatants and The Post-conflict State:

Challenges of Reintegration.9

Penulis juga memerlukan indikator untuk melihat keefektifitasan reintegrasi yang dialukan oleh pelaksana reintegrasi dalam kerangka konseptual. Penulis menggunakan dua literatur untuk bagian ini. Yang pertama merupakan sebuah jurnal yang ditulis oleh Macartan Humphreys dan Jeremy M. Weinstein dengan judul Journal

of Conflict Resolution: Demobilization and Reintegration pada tahun 2007.10

Sedangkan yang kedua adalah standarisasi reintegrasi oleh PBB yang terdapat dalam jurnal yang ditulis oleh UNDDR dengan judul Post-conflict Stabilization,

Peace-building, and Recovery Framework pada tahun 2006.11

IV. Kerangka Konseptual

Untuk menganalisa rumusan masalah tersebut penulis menggunakan konsep reintegrasi untuk melihat pelaksanaan reintegrasi yang dilakukan di Aceh.

A. Reintegrasi

Reintegrasi adalah suatu sarana dimana mantan kombatan kembali menjadi warga sipil. Proses ini diperlukan karena kebanyakan mantan kombatan menghabiskan waktu mereka dalam peperangan. Reintegrasi menyadarkan mantan kombatan bahwa

9 Jeremy R. McMulli,2013, Ex-combatants and The Post-conflict State: Challanges of Reintegration 10 Macartan Humphreys and Jeremy M. Weinstein, 2007, Journal of Conflict Resolution: Demobilization and Reintegration.

11 UNDDR, 2006, “Post-conflict Stabilization, Peace-building, and Recovery Framework”, Integrated Disarmament, Demobilization, and Reintegration.

6

ada hidup lain selain berperang dan juga membantu mantan kombatan untuk memiliki keterampilan lain selain berperang.12

“Reintegration is the process by which ex-combatants acquire civilian status and gain sustainable employment and income. Reintegration is essentially a social and economic process with an open time frame, primarily taking place in communities at the local level. It is part of the general development of a country and a national responsibility, and often necessitates long term external assistance.”13

B. DDR (Disarmament, Demobilization, dan Reintegration)

Sejak lama reintegrasi dipelajari menjadi sebuah elemen yaitu DDR (Disarmament, Demobilization, dan Reintegration) atau pelucutan senjata, demobilisasi, dan reintegrasi. DDR sangat berperan penting untuk masyarakat terutama mantan kombatan serta perkembangan jangka panjang.14 Pelucutan senjata (Disarmament) sendiri merupakan sebuah proses pengumpulan, pengaturan, dan pengawasan berbagai macam senjata yang digunakan oleh kombatan ketika konflik terjadi. Proses ini juga dilakukan terhadap warga sipil karena tidak jarang warga sipil juga menyimpan senjata. Senjata – senjata tersebut bisa biasanya didapat dari perdagangan atau bekas dari konflik selanjutnya. Selain senjata proses ini juga akan mengumpulkan berbagai macam dokumen yang berhubungan atau memliki informasi mengenai sebuah konflik. Sedangkan demobilisasi adalah proses pemberhentian segala aktifitas kombatan ketika konflik, mengubah status mereka dari kombatan menjadi mantan kombatan, dan memberikan bantuan jangka pendek. Sedangkan reintegration atau reintegrasi yang akan menjadi fokus disini adalah proses dimana mantan kombatan diubah statusnya menjadi warga sipil dan diberikan bantuan serta jaminan sosial.

12 Jeremy R. McMulli,2013, Ex-combatants and The Post-conflict State: Challanges of Reintegration, Hal. 17

13 Ibid, Hal 18

14Torjessen, Stina, Research article: Towards a theory of ex-combatant reintegration, http://www.stabilityjournal.org/articles/10.5334/sta.cx/, diakses pada 31 Mei 2015

7

Reintegrasi juga berbicara dalam hal politik, sosial dan ekonomi. Mantan kombatan harus mendapatkan hak yang sama seperti warga sipil dalam ketiga dimensi tersebut.15

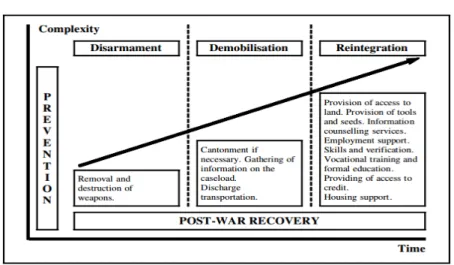

GAMBAR A

Tahapan Reintegrasi

Sumber: Alpaslan Özerdem, Disarmament, demobilisation and Deintegration of

Former Combatants in Afghanistan: Lessons Learned from a Crosscultural Perspective Reintegrasi menjadi proses terakhir dan ditentukan oleh dua proses sebelumnya. Untuk dua proses sebelumnya yang harus dilakukan dipengaruhi oleh tingkat kesulitan. Proses pertama yang harus dilakukan adalah pelucutan senjata pasca konflik. Pelucutan senjata merupakan bagian paling mudah dalam DDR namun juga yang paling menentukan. Pelucutan senjata dilakukan dengan jangka panjang. Ketika demobilisasi dan reintegrasi sedang dilakukan, proses pelucutan senjata masih bisa terus berlangsung. Ketiga proses ini saling memiliki interkoneksi.16

Reintegrasi tidak dapat dilakukan jika kedua proses sebelumnya benar-benar belum dilaksanakan. Sebagai proses yang terakhir reintegrasi memiliki kesulitan lebih

15 United Nation Peacekeeping, ‘Disarmament, Demobilization, and Reintegration’ http://www.un.org/en/peacekeeping/issues/ddr.shtml, diakses pada 23 April 2016

16 Alpaslan Özerdem, Disarmament, demobilisation and Deintegration of Former Combatants in Afghanistan: Lessons Learned from a Crosscultural Perspective, Hal 963 - 964

8

dan sangat menentukan kondisi mantan kombatan. Reintegrasi berbicara tentang hal dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi sehingga diperlukan keseimbangan dalam pelaksanaannya. Setiap mantan kombatan harus mendapatkan hak yang sama terutama untuk mendapatkan hak sipil. Bukan hanya mantan kombatan, tapi proses reintegrasi juga harus dilakukan terhadap warga sipil agar bisa menerima mantan kombatan tersebut. Reintegrasi membantu mantan kombatan dan warga sipil untuk beradaptasi pada situasi dimana semua pihak akan mendapatkan hak yang sama pasca konflik.

Definisi reintegrasi tidak hanya sampai disitu. Definisi reintegrasi di atas baru merupakan permukaan yang dasar atau pengertian secara umum. Untuk memahami sebuah proses reintegrasi diperlukan pengertian reintegrasi yang dalam. Reintegrasi juga merupakan bagian dari aktifitas kemanusian. Para aktor yang melakukan reintegrasi ingin mengurangi penderitaan atau kerugiaan yang dirasakan oleh mantan kombatan atau warga sipil yang dapat timbul setelah konflik terjadi. Reintegrasi harus dilakukan dengan strategi seperti memiliki program yang jelas. Program-program tersebut dapat membantu untuk mendorong agar mantan kombatan beserta keluarganya bisa mendapatkan kehidupan layaknya warga sipil. Reintegrasi, pelucutan senjata, dan demobilisasi sangat krusial untuk menjaga perdamaian dan kemanan pasca konflik. Keadaan pasca konflik bisa dikatakan kondisi yang belum stabil karena daerah pasca konflik akan mengalami transformasi. Jika reintegrasi gagal maka pelucutan senjata dan demobilisasi juga bisa gagal, begitu juga sebaliknya. Kegagalan reintegrasi bisa meningkatkan ketidakstabilan, kegagalan rekonstruksi, dan juga akan memberikan risiko terhadap pembangunan. PBB telah mengatakan bahwa reintegrasi sangat penting dan harus dilakukan secara maksimal (termasuk pembiayaan). Hal ini bertujuan untuk memberikan pengaruh masa panjang. Perencanaan masa pendek memang diperlukan tapi harus pula diikuti dengan rencana masa panjang agar daerah pasca konflik bisa terus berada pada kondisi yang damai.17

17 Jeremy R. McMulli,2013, Ex-combatants and The Post-conflict State: Challanges of Reintegration, Hal. 2

9

C. Dimensi Reintegrasi

Reintegrasi setidaknya memiliki tiga dimensi yaitu sosial, ekonomi, dan politik. Pada dasarnya reintegrasi sosial dan ekonomi menjadi hal yang paling penting. Ekonomi dan sosial menjadi tujuan utama dari reintegrasi mengingat kedua hal tersebut merupakan kebutuhan yang sangat mendasar. Dari segi sosial reintegrasi juga harus memperhatikan masyarakat sipil. Tidak semua masyarakat sipil bisa menerima kehadiran mantan kombatan terutama dengan jumlah yang besar. Konflik dan peperangan pastinya memberikan dampak yang tidak baik terhdap warga sipil. Warga sipil akan merasa tidak adil jika reintegrasi hanya memberikan bantuan terhadap mantan kombatan. Perencanaan jangka panjang harus melihat dari sisi kombatan dan masyarakat sipil. Kategorisasi diperlukan untuk jenis-jenis bantuan yang akan diberikan. Diperlukan pula analisa untuk menentukan siapa pihak yang harus ditolong dan siapa pihak yang tidak harus ditolong. Proses reintegrasi juga harus dilakukan secara merata di daerah pasca konflik. Bukan hanya di tempat-tempat umum tapi juga di daerah terpencil. Reintegrasi memerlukan data dan informasi yang jelas seperti jumlah mantan kombatan dan jumlah masyarakat sipil yang merasakan dampak buruk karena konflik. Mantan kombatan sendiri merupakan sebuah label yang dibentuk secara sosial yang mendespripsikan orang-orang yang ikut berperang atau bertempur dalam konflik yang telah berakhir. Mantan kombatan juga merupakan bagian dari masyarakat korban konflik seperti hak politik, anak-anak, wanita, mereka yang mengalami kecacatan karena konflik, etnik, dan perbedaan dalam hal pendidikan. Mantan kombatan dan keluarganya menjadi orang-orang yang rentan. Reintegrasi bisa menciptakan sebuah proses sosial yang dapat membangun sebuah bentuk sistem sosial yang baru. Reintegrasi tidak hanya hadir sebagai sesuatu yang alami dan sekedar untuk memperbaiki tapi juga hadir sebagai pembentuk keadaan sosial. Untuk memberikan hak sipil terhadap mantan kombatan, diperlukan sosialisasi agar mantan kombatan dan masyarakat sipil tidak “terkejut” dalam proses ini.

Dari segi ekonomi utamanya reintegrasi membantu mantan kombatan untuk mendapatkan pekerjaan agar memiliki pendapatan yang jelas. Pasca konflik para mantan kombatan pasti akan merasa kebingunan untuk memiliki aktifitas baru. Berperang merupakan aktifitas pasti ketika mereka masih menjadi kombatan. Di masa pasca konflik mereka tidak boleh berperang lagi dan harus menemukan aktifitas baru terutama ketika mereka telah menjadi warga sipil biasa. Mereka harus memiliki aktifitas yang sama seperti masyarakat sipil pada umumnya. Selain bekerjasama dengan instansi lokal untuk membuka lapangan kerja baru, proses reintegrasi juga bisa melatih mantan kombatan untuk memiliki keterampilan sehingga bisa digunakan untuk mendapatkan pendapatan. Selain itu diperlukan pula dorongan agar para mantan kombatan mau bekerja layaknya warga sipil lainnya. Masalah ekonomi menjadi sangat penting dalam reintegrasi. Munculnya ketidakadilan ekonomi bisa memberikan resiko terhadap keamanan yang sedang terjadi. Disini juga berbicara tentang kesejahteraan. Ekonomi merupakan salah satu penyebab yang paling besar terhadap munculnya konflik Aceh. Karena itu reintegrasi harus sedikit memperhatikan kesejahteraan mantan kombatan terutama dalam hal ekonomi.

Dimensi ketiga yaitu dimensi politik yang berorientasi mengembalikan hak politik mantan kombatan sehingga memiliki hak politik yang sama dengan warga sipil. Selain sosial dan ekonomi, proses reintegrasi politik juga memerankan peran penting. Pada umumnya proses reintegrasi hanya memasuki dua dimensi saja yaitu sosial dan ekonomi sehingga dimensi politik kerap jarang disentuh. Dari definisi reintegrasi secara teori dan praktikal masih memiliki kesamaan yaitu hanya berfokus pada ekonomi dan sosial.18 Pengertian ini masih cukup terbatas karena diperlukan juga asimilasi politik sebagai tahap dari reintegrasi. Grup yang menjadi reintegrasi harus memiliki hak politik yang sama seperti warga sipil. Hak ekonomi dan sosial masih

18 Anders Nilsson, 2005, Reintegrating Ex-combatants in Post-conflict Societies, Hal. 24

11

dianggap terlalu kaku dan terbatas.19 Pemberian hak politik tehadap mantan kombatan akan meningkatkan keberhasilan reintegrasi. Reintegrasi tidak akan berhasil jika tidak ada komitmen dari pemerintah, politisi, komandan pasukan yang berperang, dan warga sipil. Ada beberapa tahap yang harus dilewati untuk melihat keefektifitasan reintegrasi. Yang pertama adalah adanya stabilisasi pasca konflik, rangkaian transisi dan perbaikan, keamanan yang mencakup program peacebuilding, dan kerangka perencanaan transisi dan perbaikan.20

Menurut Humprey dan Weinstein (2007) keefektifitasan reintegrasi bisa diukur dengan empat cara yaitu delinked, employed, democratic, dan accepted. Dalam

delinked pengukuran reintegrasi dilakukan dengan melihat pada komunitas mana

seorang individu mantan kombatan melewati masa konflik. Sedangkan employed adalah melihat apakah mantan kombatan telah mendapatkan pekerjaan pasca konflik. Cara yang ketiga yaitu democratic yaitu semua mantan kombatan telah mendapatkan hak politik baik dalam memberikan suara dalam pemilu atau terjun langsung dalam poltik. Cara terakhir yaitu accepted adalah ketika mantan kombatan dan keluarganya telah diterima di masyarakat umum.21

D. Tantangan Reintegrasi

Reintegrasi merupakan sebuah proses yang harus dilakukan dengan serius karena bisa menentukan nasib sebuah daerah. Reintegrasi sendiri memiliki tantangan dalam pelaksanaanya. Seperti dalam buku yang ditulis oleh Jeremy R. McMulli dengan judul Ex-combatants and The Post-conflict State: Challenges of Reintegration. Dalam buku tersebut disebutkan beberapa tantangan dan halangan dalam proses reintegrasi.22

19 Jeremy R. McMulli, Ex-combatants and The Post-conflict State: Challanges of Reintegration, hal. 26

20 UNDDR, 2006, “Post-conflict Stabilization, Peace-building, and Recovery Framework”, Integrated Disarmament, Demobilization, and Reintegration, Hal 5 - 11

21 Macartan Humphreys and Jeremy M. Weinstein, 2007, Journal of Conflict Resolution: Demobilization and Reintegration, Hal. 541

22 Ibid, Hal. 5

12

• Reintegrasi biasanya tidak mengantisipasi masalah yang sebenarnya terjadi terutama masalah keamanan

• Pelaku reintegrasi memiliki persiapan yang kurang dalam proses reintegrasi karena mereka tidak mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan yang “benar” dan permasalahan baru yang muncul karena tidak tercantum dalam mandat.

• Organisasi cenderung melupakan pengalaman dimasa lalu dan hanya memilih untuk belajar dari pengalaman yang baru terjadi, yang untuk beberapa kasus tidak sejalan.

• Aktor internasional sering merasa skpetis terhadap kelayakan mantan kombatan untuk menerima bantuan

• “Keberhasilan” dari reintegrasi cenderung untuk dibesar-besarkan, namun sebenarnya reintegrasi memiliki efek samping yaitu marjinalisasi secara sosio-politik yang berpotensi untuk menimbulkan konflik.

• Stereotip buruk terhadap mantan kombatan

Beberapa tantangan atau halangan diatas secara garis besar berbicara tentang pelaku dari reintegrasi serta hasil yang akan didapat dengan cara-cara tertentu. Beberapa tantangan diatas secara tidak langsung juga menyentuh sisi sosial dan ekonomi terhadap proses reintegrasi. Dalam prosesnya, reintegrasi bisa melewati berbagai macam cara untuk berhasil dan juga cara-cara tersebut memberikan tantangan masing-masing.23 Proses reintegrasi harus dilihat dari banyak sisi. Yang pertama harus dilihat dari aktor yang melakukan reintegrasi yang bisa dilakukan oleh PBB, Negara, Organisasi, atau pemerintah lokal maupun nasional seperti yang terjadi di Aceh. Beberapa badan diciptakan melalui poin di perjanjian damai MoU Helsinki. Pembetukan badan yang bertanggung jawab dalam reintegrasi di Aceh memerlukan pengesahan dari pemerintah Aceh dan pemerintah Pusat. Yang kedua dilihat dari

23 Ibid, Hal. 7

13

kelompok target reintegrasi itu sendiri seperti mantan kombatan dan masyarakat sipil. Yang ketiga harus dilihat dari dimensi ekonomi, sosial, dan politik.

E. Evaluasi Pengaruh Program Reintegrasi

Harus dilihat pula hasil dari pengaruh pelaksanaan program reintegrasi. Untuk melihat dan mengevaluasi pengaruh dari program reintegrasi.24 Dalam artikel Bank Dunia, dikenalkan bahwa cara untuk mengevaluasi pengaruh pelaksanaan program reintegrasi adalah:

• Melihat implemetasi pelaksanaan reintegrasi • Melihat tingkat kesejahteraan

• Melihat peningkatan perpaduan sosial

• Melihat Pengaruh terhadap kepercayaan yang terbentuk antara Pemerintah lokal dan masyarakat.

Keempat cara tersebut merupakan salah satu cara untuk mengevaluasi pengaruh atas pelaksanaan reintegrasi. Keempat cara tersbut juga teah memasuki semua dimensi reintegrasi seingga cara evaluasi tersebut mampu melihat reintegrasi secara menyeluruh.

Dalam tahap implemetasi pelaksanaan reintegrasi secara umum menggambarkan tentang apa saja yang dilakukan oleh pelaku reintegrasi. Kegiatan pelaku reintegrasi harus selaras dengan penyelesaian masalah reintegrasi. Selain melihat keselarasan pelaksanaan reintegrasi, implementasi reintegrasi juga menentukan target yang akan mendapatkan bantuan reintegrasi. Penentuan target merupakan bagian penting pertama jika berbicara tentang implementasi reintegrasi.

Setelah melihat implementasi reintegrasi kemudian akan dilihat pengaruh kesejahteraan yang diberikan oleh pelaksanaan reintegrasi. Kesejahteraan ini nantinya

24 The World Bank, 2009, Artikel: Community-Based Reintegration in Aceh: Assesing the Impacts of BRA-KDP, Hal 14 – 60.

14

akan menjelaskan tentang hal – hal yang berhubungan dengan dimensi ekonomi seperti tingkat kemiskinan, infrastruktur, pekerjaan, pendapatan, pendidikan, dan pandangan terhadap kesejahteraan itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah melihat pengaruh hubungan sosial oleh reintegrasi. Hubungan sosial ini memiliki hubungan dengan masyarakat sipil dimana akan dilihat penerimaan mereka terhadap mantan kombatan, resolusi konflik, dan kehidupan sosial sehari – hari. Yang terkahir adalah Melihat Pengaruh terhadap kepercayaan yang terbentuk antara Pemerintah lokal dan masyarakat. Kepercayaan yang muncul nantinya juga akan menentukan pilihan baik dalam level masyarakat maupun pemerintah.

V. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tingkat keberhasilan reintegrasi di Aceh pasca MoU Helsinki tahun 2005.

VI. Hipotesa

Keberhasilan pelaku reintegrasi di Aceh bisa dilihat dari berbagai cara. Cara – cara tersebut kemudian digunakan sebagai alat ukur untuk melihat tingkat keberhasilan reintegrasi di Aceh. Cara pertama adalah dengan melihat semua proses reintegrasi sesuai dengan kerangka konseptual yaitu mulai dari pelucutan senjata, demobilasi, dan reintegrasi. Kemudian cara lainnya adalah dengan melihat kemampuan para pelaku reintegrasi di Aceh menangani semua tantangan reintegrasi. Cara yang terakhir adalah melihat keberhasilan reintegrasi di Aceh melalui empat alat ukur yaitu delinked,

employed, democratic, dan accepted.

Dari kerangka teori tersebut penulis memiliki argumen awal dimana para pelaku reintegrasi masih belum berhasil dalam melakukan reintegrasi di Aceh secara keseluruhan pasca MoU Helsinki. Ada tiga alasan, yang pertama adalah pelaku

reintegrasi di Aceh belum mampu memenuhi segala proses reintegrasi dari semua dimensi (sosial, ekonomi, dan politik). Kedua, masih banyak mantan kombatan yang masih termajinalisasikan secara sosio-politik. Ketiga adalah belum semua mantan kombatan memiliki pekerjaan dan pendapatan tetap seperti mandat yang tertulis dalam MoU Helsinki.

VII. Metode Penelitian

Metode penelitian akan dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif, di mana peneliti sebagai orang utama dalam melakukan pengumpulan serta pengolahan data yang kemudian memusatkan perhatian pada proses dan makna terhadap suatu peristiwa dalam penyelidikan.25 Proses analisa dilakukan dengan cara mengolah data yang dikumpulkan dan kemudian mengukur sejauh mana keefektifitasan tersebut melalui penyajian fakta-fakta dalam melakukan pengaturan penulisan secara sistematis, dimana dengan demikian hasil penelitian tersebut menghasilkan suatu tolak ukur dan dapat dipahami dengan mudah.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari beberapa tinjauan pustaka (buku, jurnal, dan artikel), dokumen, laporan, artikel. Untuk data primer, penulis akan melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang terlibat dalam reintegrasi di Aceh seperti mantan kombatan, politisi Aceh, dan ditambah dengan dokumen resmi pemerintah Aceh yang berhubungan dengan proses reintegrasi pasca MoU Helsinki.

Untuk data sekunder akan menggunakan beberapa buku, jurnal, artikel, berita yang dikeluarkan dari surat kabar (lokal dan nasional), dan juga dari hasil penelitian yang resmi. Penyajian data dalam penelitian ini akan berupa teks, gambar, tabel, serta metode lain yang dianggap sesuai. Data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer dan juga untuk mengisi data primer yang belum lengkap. Penulis juga akan

25 John W. Creswell, Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches, Sage Publicants, California, 1994, hal. 145.

16

menggunakan beberapa alat ukur untuk melihat keefektifitasan pemerintah Aceh yang didapat dari beberapa jurnal. Kumpulan data ini akan diolah dengan menggunakan kerangka konseptual reintegrasi.

VIII. Jangkauan Penelitian

Tesis ini akan menganalisa proses reintegrasi di Aceh pasca MoU Helsinki tepatnya pada tahun 2006 sampai tahun 2016.

IX. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari hasil penelitian ini berupa perkembangan pengolahan analitis data kualitatif yang berisi tentang efektifitas BRA dalam melakukan reintegrasi terhadap mantan kombatan, keluarganya, warga sipil, dan semua pihak yang terkena dampak konflik di Aceh. Di dalam bab satu, penelitian membahas tentang latar belakang masalah yang menjadi dasar penjelasan tentang konflik Aceh dan pelaku reintegrasi pasca MoU Helsinki serta rumusan masalah yang digunakan sebagai arah tujuan penelitian. Kemudian dalam bab satu juga menjelaskan tentang kerangka konseptual dalam memetakan hipotesa dan juga mencantumkan metode penelitian.

Di dalam bab dua, penelitian berisi tentang sejarah konflik Aceh secara singkat dan kondisi Aceh pasca MoU Helsinki termasuk keadaan mantan kombatan dan masyarakat sipil ditambah dengan pelaku serta pogram reintegrasi yang telah dilakukan di Aceh. Dalam bab tiga berisi tentang permasalahan – permasalahan yang terjadi di Aceh selama reintegrasi berlangsung. Dua bab terakhir yaitu bab empat dan bab lima menganalisa lebih lanjut dengan kerangka konseptual yang dimiliki untuk melakukan pengujian hipotesis dan mencari hasil akhir dari analisis data yang sudah ada pada bab dua dan bab tiga. Di dalam bab empat berisi tentang analisa penggunaan konsep reintegrasi (dimensi, tantangan, dan indikator) terhadap proses reintegrasi dan

tantangan yang dihadapi dalam reintegrasi Aceh. Bab ini akan menjawab rumusan masalah terkait keberhasilan reintegrasi di Aceh setelah diukur dengan indikator yang terdapat dalam kerangka konseptual.