SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar

Sarjana Pada FISIP UPN “Veteran” Jawa Timur

Oleh :

ANALISA ROFIQ

0643010228

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

Alhamdullillahirabbil’alamin. Puji syukur kehadiratAllah SWT yang telah

memberi rahmat-Nya, sehingga penulis dapat mengerjakan dan menyelesaikan

skripsi ini dengan lancar, meskipun masih belum dapat dikatakan sempurna.

Selama mengerjakan hingga terwujudnya skripsi ini, penulis dalam

pengerjaannya tidak lepas dari berbagai pihak yang telah bersedia meluangkan

waktunya dalam memberikan bantuan. Penulis ingin mengucapkan terima kasih

kepada :

1.

Allah SWT yang memberikan kemampuan, kesehatan, kelancaran kepada

penulis, sehingga penulis masih diberi kesempatan hingga saat ini untuk

menyelesaikan skripsi ini.

2.

Kedua Orang Tuaku yang telah banyak memberikan dorongan, dukungan,

semangat dan doa baik secara moril maupun material sehingga terselesainya

skripsi ini.

3.

Ibu Dra.Hj.Suparwati,Msi selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran” Jawa Timur.

4.

Bapak Juwito,S.Sos,Msi selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi

Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran” Jawa Timur.

5.

Zainal Abidin Achmad, MSi.M.Ed selaku dosen Pembimbing “Terima Kasih

atas waktu dan saran yang diberikan serta bimbingannya”.

ini.

7.

Teman-teman Fisip angkatan 2006 (Rully, Winda) makasih atas dukungan dan

semangat dari kalian semua.

8.

Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah

banyak memberikan bantuan dalam menyusun skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun

besar harapan bahwa skripsi ini insya Allah akan berguna bagi semua pembaca,

khususnya teman-teman di Jurusan Ilmu Komunikasi.

Surabaya, 20 November 2010

Penulis

HALAMAN JUDUL... i

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN ... ii

KATA PENGANTAR... iii

DAFTAR ISI

... v

DAFTAR GAMBAR ... vii

ABSTRAKSI ... viii

BAB I

PENDAHULUAN ... 1

1.1. Latar Belakang Masalah ... 1

1.2 Perumusan Masalah ... 8

1.3 Tujuan Penelitian ... 8

1.4 Manfaat Penelitian ... 8

1.4.1 Manfaat Teoritis ... 8

1.4.2 Manfaat Praktis ... 9

BAB II KAJIAN PUSTAKA... 10

2.1 Landasan Teori ... 10

2.1.1 Musik ... 10

2.1.2 Lirik Lagu ... 11

2.1.3 Nasionalisme ... 12

2.1.4 Representasi... 16

2.1.5 Pendekatan Semiotika... 19

2.2 Kerangka Berpikir ... 33

BAB III METODE PENELITIAN ... 35

3.1 Metode Penelitian ... 35

3.1.1 Analisis Semiotika ... 36

3.1.2 Unit Analisis ... 37

3.1.3 Korpus Penelitian ... 37

3.2 Teknik Pengumpulan Data ... 38

3.3 Metode Analisis Data ... 39

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 40

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian ... 40

4.1.1. ST12 Band ... 40

4.2. Penyajian dan Analisis Data ... 45

4.2.1. Penyajian Data ... 45

4.2.2. Analisis Data ... 46

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN ... 69

5.1. Kesimpulan ... 69

5.2. Saran ... 70

DAFTAR PUSTAKA ... 71

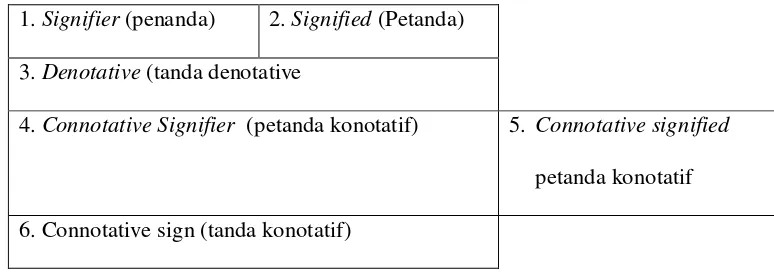

Gambar 2.1 Peta Tanda Roland Barthes ... 23

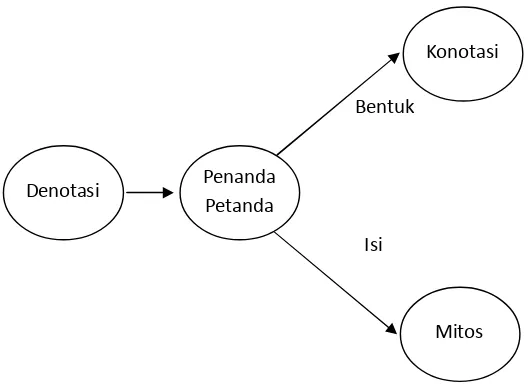

Gambar 2.2 Dua Tatanan Pertandaan Barthes ... 27

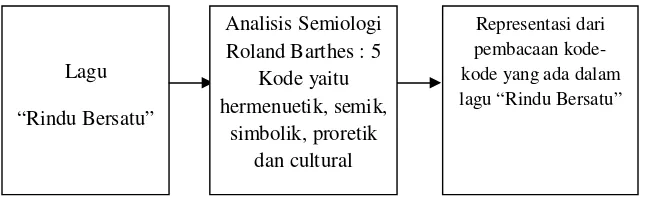

Gambar 2.3 Kerangka Berfikir ... 34

semiologi Nasionalisme dalam Lagu “Rindu Bersatu” )

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan representasi Nasionalisme

dalam lagu tersebut. Nasionalisme adalah paham yang menunjukkan bahwa

kesetiaan dari setiap individu atau warga Negara ditujukan kepada bangsanya.

Studi penelitian ini diarahkan pada pendekatan semiotika Roland Barthes.

Konsep yang digunakan adalah peta tanda Roland barthes dan lima kode

pembacaan, yaitu kode hermeneutik, kode proaretik, kode semik, kode gnomik,

dan kode simbolik yang akan digunakan untuk memaknai setiap lirik dalam lagu

tersebut.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif interpretative dengan

menggunakan pendekatan semiotik berdasarkan konsep signifikasi dua tahap

Roland Barthes. Unit analisis yang digunakan adalah tanda-tanda yang berupa

kata-kata yang terdapat dalam lirik lagu “Rindu Bersatu”.

Dari data yang sudah diinterpretasi dan dianalisis, maka disimpulkan bahwa

karena pencipta lagu melihat masyarakat Indonesia sudah mulai kehilangan rasa

nasionalisme, maka pencipta lagu menciptakan lagu tersebut untuk mengajak

warga Indonesia meningkatkan rasa nasionalisme dengan mmperkuat rasa

persatuan.Saran yang disampaikan penulis adalah agar kita sebagai warga Negara

Indonesia lebih bisa menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia, serta terus

menjaga dan memelihara rasa Nasionalisme dan cinta tanah air.

Kata Kunci: representasi, Nasioanalisme, lirik lagu, semiologi, Charly ST 12,

Rindu Bersatu

ix

ANALISA ROFIQ. Nationalism REPRESENTATION IN THE SONG

(semiology Nationalism Studies in Song "missed United").

This study aimed to describe the representation of Nationalism in the song.

Nationalism is understood that indicates that the fidelity of each individual or

citizens addressed to the nation.

This research study focused on Roland Barthes' semiotic approach. The

concept used is a map of Roland Barthes and five signs reading code, namely

hermeneutic code, code proaretik, semik code, code gnomik, and symbolic codes

that will be used to interpret any lyrics in the song.

The method used is qualitative interpretative method by using a semiotic

approach based on the historical significance of the two stages of Roland Barthes.

The unit of analysis used are the signs that form of words contained in the lyrics

of the song "Missed United".

From the data that has been interpreted and analyzed, it was concluded that

because the creator of the song to see the people of Indonesia have started to lose

a sense of nationalism, then create the song to invite citizens of Indonesia to

increase a sense of nationalism with a sense of unity. Suggestions submitted by

the authors is that we as citizens of the State of Indonesia more able to maintain

unity and integrity of Indonesia, and continues to maintain and preserve a sense of

nationalism and love of our homeland.

1 1.1Latar Belakang Masalah

Musik merupakan hasil budaya manusia yang menarik diantara banyak budaya yang lain, dikatakan menarik karena musik memegang peranan yang sangat banyak di berbagai bidang. Seperti jika dilihat dari psikologinya, musik kerap menjadi sarana pemenuhan kebutuhan manusia dalam hasrat akan seni dan rekreasi. Dari sisi sosial musik dapat disebut sebagai cermin tatanan sosial yang ada dalam masyarakat saat musik tersebut diciptakan.

Musik dapat dikatakan sebagai bahasa yang universal, dapat juga dikatakan sebagai media ekspresi masyarakat dan musik mampu menyatukan banyak kalangan masyarakat, baik itu kalangan bawah hingga lapisan paling atas. Tanpa disadari musik juga mempengaruhi kehidupan sosial di dalam kehidupan masyarakat, sehingga musik banyak tercipta dari pengungkapan beberapa fenomena-fenomena yang ada di dalam kehidupan masyarakat, karena musik banyak tercipta dari tema yang cukup beraneka ragam mulai masalah percintaan, kehidupan sehari-hari, seni budaya, agama, olah raga, mode maupun sampai alat control sosial dan kritik terhadap salah satu pihak seperti pemerintahan.

manusia disebut vocal, sedangkan ungkapan yang dikeluarkan melalui bunyi alat musik disebut instrumental (Subagyo,2006:4).

Musik dalam sebuah lagu adalah sekumpulan lirik diberi instrument akor dan melodi, meskipun terlihat sederhana, namun proses pembuatan sebuah lagu dibutuhkan keahlian, baik itu keahlian memainkan alat musik, keahlian menulis lirik lagu hingga keahlian dalm berimajinasi menciptakan sebuah ide, meskipun dalam prakteknya lirik tersebut berdasarkan pengalaman pribadi atau keadaan sosial di dalam kehidupan masyarakat. Lirik lagu merupakan sebuah media komunikasi verbal yang memiliki makna pesan di dalamnya. Sebuah lirik lagu bila tepat memilihnya bisa memiliki nilai yang sama dengan ribuan kata atau peristiwa, juga secara individu mampu memikat perhatian. Kekuatan lirik lagu adalah unsur yang penting bagi keberhasilan bermusik, sebab pesan yang disampaikan oleh seorang pencipta lagu ternyata tidak berasal dari luar diri pencipta lagu tersebut, dalam artian bahwa pesan tersebut bersumber pada pola pikirnya serta kerangka acuan (frame of reference) dan pengalaman (field of experience) sebagai hasil interaksi dengan lingkungan sosial di sekitarnya. Lirik

lagu juga menjadi parameter sosial untuk mengukur tingkat kebutuhan masyarakat.

nada dan lirik maka pendengar tersebut akan ikut merasakan ungkapan perasaan pencipta musik tersebut. Langer berpendapat bahwa musik ekspresi perasaan, bentuk simbolik yang signifikasinya dapat dirasakan, tetapi tidak dapat didefinisikan karena ia hanya bersifat implicit, tetapi secara konvensional tetap.

Dapat dikatakan musik yang didalamnya terdapat lirik sebuah lagu adalah sebuah proses komunikasi, hal ini seperti diungkapkan Tubbs and Moss dalam Human Communication: Proses komunikasi itu sebenarnya mencakup pengiriman pesan dari system saraf kepada system saraf orang lain, denagn maksud untuk menghasilkan sebuah makna yang sama dengan yang ada dalam benak pengirim. Pesan verbal melakukan tersebut melalui kata-kata yang merupakan unsure dasar bahasa dan kata-kata, sudah jelas merupakan simbol verbal (Tubbs dan Moss:66).

Musik juga merupakan bagian dari komunikasi, seperti yang dikemukakan oleh William I. Gorden menyatakan bahwa komunikasi itu mempunyai empat fungsi. Keempat fungsi tersebut meliputi komunikasi sosial, komunikasi ekspresif, komunikasi ritual, dan instrumental, yang tidak saling meniadakan (mutually exclusive).

Erat kaitannya dengan komunikasi sosial komunikasi ekspresif yang dapat dilakukan baik sendirian maupun kelompok. Komunikasi ekspresif tidak otomatis bertujuan mempengaruhi orang lain, namun dapat dilakukan sejauh komunikasi tersebut menjadi instrument untuk menyampaikan perasaan-perasaan (emosi). Perasaan tersebut dikomunikasikan melalui pesan-pesan nonverbal, emosi kita juga dapat kita salurkan lewat bentuk-bentuk sejenis seperti novel, puisi, musik tarian atau lukisan. Harus diakui musik juga dapat mengekspresikan perasaan, kesadaran, bahkan pandangan hidup (Mulyana, 2005:21).

Setiap kata mengandung makna, makna itu ada yang sudah jelas, tetapi ada juga yang maknanya kabur. Setiap kata dapat saja mengandung lebih dari satu makna. Dapat saja sebuah kata mengacu pada sesuatu yang berbeda sesuai dengan lingkungan pemakaian bahasa. Disinilah kedudukan lirik sangat berperan karena mempunyai banyak makna, sehingga musik tidak hanya bunyi suara saja.

Musik memainkan peran dalam evolusi manusia, dibalik perilaku dan tindakan manusia terdapat pikiran dan perkembangan diri dipengaruhi oleh musik. Pemakaian bahasa pada karya seni musik berbeda dengan bahasa sehari-hari atau dalam kegiatan lain. Musik berkaitan erat dengan setting sosial kemasyarakatan tempat dia berada, sehingga mengandung makna yang tersembunyi dan berbeda didalamnya.

hanya bertujuan memperlihatkan akan sesuatu hal sampai mengajak melakukan sesuatu. Salah satu contoh pesan yang disampaikan adalah pentingnya rasa nasionalisme akan suatu perdamaian terhadap bangsa sendiri.

Belakangan ini masyarakat Indonesia sudah kekurangan akan nilai nasionalisme terhadap bangsanya, memudarnya rasa persatuan dan kesatuan, semakin banyaknya kerusuhan, pertengkaran, perkelahian pertikaian yang hingga menimbulkan korban jiwa. Contohnya kerusuhan di Poso, dan Boul Sulawesi Tengah, makam Mbah Priok, dan yang baru-baru ini kerusuhan di Tarakan, Kalimantan Timur. Melihat kondisi yang seperti itu banyak band di Indonesia yang masih perduli akan rasa nasionalisme, dan menuangkan inspirasinya dengan melihat keadaan di sekitarnya melalui sebuah lirik lagu.

disumbangkan kepada program Save A Teen – Sampoerna Foundation; sebuah program yang ditujukan untuk memberikan beasiswa untuk mencegah anak-anak tak mampu putus sekolah.

Lirik lagu yang diciptakan oleh Charly ST12 tersebut adalah sebuah proses komunikasi yang mewakili seni karena terdapat informasi dan pesan yang terkandung dalam lirik lagu tersebut yang sengaja digunakan oleh komunikator untuk disampaikan kepada kominukan dalam hal ini masyarakat luas, dengan menggunakan bahasa yang verbal. Penggunaan bahasa pada kegiatan pembuatan hasil karya lirik lagu pada sebuah karya seni musik berbeda pada pemakaian bahas pada kegiatan yang lain, seperti pada pemakaian sehari-hari (natural atau ordinary language). Perbedaan itu terlihat dari kalimat-kalimat yang dibuat, karena didalamnya mengandung makna tersembunyi yang dapat dipersepsikan oleh khalayak sebagai sebuah tanda tanya terhadap maksud lirik tersebut. Makna pada kata-kata merupakan suatu jalinan asosiasi, pikiran yang berkaitan serta perasan yang melengkapi konsep yang diterapkan.

yang penuh makna sebagi hasil dari interpretasi data mengenai liriklagu tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan studi semiologi agar dapat menunjukkan representasi nsionalisme dalam lirik lagu “Rindu Bersatu” yang diciptakan Charly ST12 dan dibawakan oleh 14 artis dan group band.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “ Representasi nasionalisme dalam lirik lagu “Rindu Bersatu” yang diciptakan Charly ST 12 ? “

1.3. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui representasi nasionalisme dalam lagu tersebut.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

10

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Musik

Musik dan lagu merupakan salah satu budaya manusia yang menarik

dibandingkan dengan budaya-budaya manusia yang lain dari sisi psikologis

humanistik, musik atau lagu bisa menjadi saran untuk memenuhi kebutuhan

manusia dalam hasrat akan seni dan kreasi. Dari sisi sosial, lagu bisa disebut

sebagai cermin dari tatanan sosial yang ada dalam masyarakat saat lagu tersebut

diciptakan. Dari sisi ekonomi, lagu merupakan sebuah komoditi yang

menguntungkan (Rahmat, 1993:19).

Sistem tanda musik adalah oditif, namun untuk mencapai pendengarnya,

penggubah musik mempersembahkan kreasinya dengan perantara pemain musik,

adanay tanda-tanda perantara, yakni musik yang dicatat dalam partitur orkestra.

Hal ini sangat memudahkan dalam menganalisis karya musik sebagai teks.

Itulah sebabnya mengapa penelitian terarah pada sintaksis.

Meski demikian, semiotik tidak dapat hidup hanya dengan sintaksis:

tidak ada semiotik tanpa semantik musik. Semantik musik, bisa dikatakan,

2.1.2 Lirik Lagu

Lirik lagu dalam musik yang sebagaimana bahasa, dapat menjadi sarana

atau media komunikasi untuk mencerminkan realitas sosial yang beredar dalam

masyarakat. Lirik lagu, dapat pula sebagai srana untuk sosialisasi dan pelestarian

terhadap suatu nilai. Oleh karena itu, ketika sebuah lirik lagu diaransir dan

diperdengarkan kepada khalayak juga mempunyai tanggung jawab yang besar

atas tersebar luasnya sebuah keyakinan, nilai-nilai, bahkan prasangka tertentu

(Setianingsih, 2003:7-8)

Suatu lirik lagu dapat menggambarkan realitas sosial yang terjadi di

masyarakat. Sejalan dengan pendapat Seorjono dalam Rachmawati (2001:1)

yang menyatakan:

“Musik berkait erat dengan setting sosial kemasyarakatan tempat dia

berada. Musik merupakan gejala khas yang dihasilkan akibat adanya

interaksi sosial, dimana dalam interaksi tersebut manusia menggunakan

bahasa sebagai mediumnya. Disinilah kedudukan lirik sangat berperan,

sehingga dengan demikian musik tidak hanya bunyi suara belaka, karena

juga menyangkut perilaku manusia sebagai individu maupun kelompok

sosial dalam wadah pergaulan hidup dengan wadah bahasa atau lirik

sebagai penunjangnya.”

Berdasarkan kutipan di atas, sebuah lirik lagu dapat berkaitan erat pula

dengan situasi sosial dan isu-isu sosial yang sedang berlangsung didalam

Penelitian tentang lirik lagu merupakan penelitian tentang makna isi

pesan dalam lirik lagu tersebut. Dimana lirik lagu merupakan suatu produk yang

salah satu sumbernya adalah situasi sosial. Diman lirik lagu berada didalamnya,

kemudian merefleksikannya dalam sistem tanda berupa lirik lagu. Maka, dapat

dikatakan bahwa lirik lagu “Rindu Bersatu” ciptaan Charly ST 12 merupakan

proses komunikasi yang mewakili seni karena terdapat pesan yang terkandung

dalam simbol lirik lagu tersebutyang sengaja digunakan oleh komunikator

sebagai pencipta lagu untuk disampaikan kepada komunikan dengan bahasanya

tentang suatu rasa nasionalisme bangsa Indonesia terhadap bangsanya sendiri.

Namun dalam hal ini bahasa verbal yang berupa kata-kata yang tertuang dalam

teks lirik lagu.

2.1.3 Nasionalisme

Nasionalisme adalah suatu paham, yang berpendapat bahwa kesetiaan

tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Perasaan sangat

mendalam akan suatu ikatan yang erat dengan tumpah darahnya dengan tradisi

setempat dan penguasa-penguasa rsemi di daerahnya selalu ada di sepanjang

sejarah dengan kekuatan yang berbeda-beda. Bangsa-bangsa adalah buah hasil

tenaga hidup dalam sejarah, dan karena itu selalu bergelombang dan tak pernah

membeku. Bangsa-bangsa merupakan golongan-golongan yang beraneka ragam

dan tak terumuskan secara eksak (Kohn 1984:84).

Kelayakan bangsa-bangsa itu memiliki faktor-faktor obyektif tertentu

turunan, bahasa, daerah, kesatuan politik, adat istiadat dan tradisi, atu persamaan

agama. Meskipun faktor-faktor obyektif itu penting, namun unsur yang

terpenting ialah kemauan bersama yang hidup nyata. Kemauan inilah yang

dinamakan nasionalisme (Kohn 1984:12).

Nasionalisme merupakan suatu paham yang memberikan ilham kepada

sebagian terbesar penduduk yang mewajibkan dirinya untuk mengilhami

segenap anggota-anggotanya. Nasionalisme adalah faham yang menunjukkan

bahwa kesetiaan dari setiap individu atau warga negara ditujukan bangsanya

(Boehn dalam sukarna, 1991:92).

Jadi, seorang nasionalis adalah pecinta nusa dan bangsa sendiri atau

orang yang memprjuangkan kepentingan bangsanya. Bangsa merupakan

komunitas yang para anggota masyarakat terkecil sekalipun tidak akan mengenal

sebagian besar anggota yang lainnya, hal yang terpenting tetap berdirinya suatu

bangsa adalah adanyaperasan kebersamaan dan persaudaraan sebagai anggota

komunitas bangsa tersebut.

Nasionalisme kebangsaan Indonesia adalah sifat yang tidak keras

terhadap fakta multi etnik, multi kultur, multi agama, multi lingual. Karena

Bhineka Tunggal Ika dan Pancasila yang mencegah nasionalisme Indonesia

berubah menjadi fasisme. Sehingga nasionalisme kebangsan Indonesia

membuka pintu bagi siapa saja untuk berpartisipasi membangun negara Repiblik

Indonesia tanpa pembedaan dalam rasialis, etnis agama dan orientasi politik.

zaman memiliki kondisi dan tantangan yang berbeda sehingga membutuhkan

wujud nasionalisme yang dinamis.

Wawasan yang kita anut adalah wawasan kebangsaan yang berlandaskan

Pancasila. Dengan landasan Pancasila itu, wawasan kebangsaan yang kita anut,

menentang segala bentuk penindasan oleh suatu bangsa terhadap bangsa lain,

oleh suatu golongan terhadap golongan lain, juga oleh manusia terhadap

manusia lain, karena dilandasi oleh Kemanusiaan Yang Adil dan Beradap yang

mengajarkan kepada kita untuk menghormati harkat dan martabat manusia dan

menjamin hak-hak manusia. Sebagai bangsa yang majemuk, wawasan

kebangsaan Indonesia yang menentang praktek-praktek yang mengarah pada

dominasi dan diskriminasi sosial, juga menetang segala bentuk separatisme

sebab sila Persatuan Indonesia memberikan tempat kepada kemajemukan dan

mengakomodir adanya perbedaan alamiah maupun budaya dari anak-anak

bangsa ini (Yudohusodo:13-14).

Gagasan nasionalisme yang berkembang di Indonesia seharusnya tidak

dipahami hanya dari sudut perkembangan obyektif semata, tetapi juga dalam

ruang politik pembentukan negara republik dan kebutuhan survival sebuah

negara baru dalam pergaulan internasioanl. Tidak dapat dipungkiri, saat

terbentukrepublik bernama Indonesia, konteks sejarah saat itu menunjukkan

beragamnya pikiran dan ideologi manusia Indonesia yang mengambil inspirasi

dari gagasan-gagasan religius atau sekuler. Selain itu, kekuatan-kekuatan politik

komunisme, termasuk kelompok-kelompok etnis dan keturunan Tionghoa dan

Arab.

Republik Indonesia dibentuk dari institusi yang dilahirkan masyarakat

modern. Dengan demikian, bisa disimpulkan, sejarah pembentukan republik

tidak menunjukkan keberadaan suatu gagasan nasionalisme Indonesia dalam arti

bulat dan utuh. Bukan berarti Sumpah Pemuda tahun 1928 tidak berarti, tetapi

makna Indonesia memiliki arti berbeda ketika negara republik dibentuk,

dibanding saat pertama kali gagasan itu diikrarkan.

Perlu disebutkan juga teori tiga dunia yang dipelopori Mao Tse Tung dan

Chou En Lai yang membagi kondisi politik internasional dalam blok Barat

dibawah Amerika Serikat, blok Timur di bawah Uni Soviet saat itu, dan

negara-negar dunia ketiga yang baru merdeka. Cetusannya dalam konteks historis

adalah Konferensi Asia-Afrika dan lahirnya gagasan Non_Blok yang menjadi

kekuatan baru di dunia.

Indonesia sebagai imagined community terbentuk dari kesadaran politik

orang-orang Indonesia saat itu dalam membangun republik baru dan pertarungan

dalam politik internasioanl. Presiden RI Soekarno tidak pernah terlalu pusing

membahas apa itu nasionalisme Indonesia. Ia adalah seorang romantik yang

mencintai rakyatnya dan mengagumi keragaman budaya Nusantara. Ia tidak

merasa tidak Indonesia meski lebih akrab berbahasa Belanda atau Jawa dengan

kolega sahabat, atau saat berpidato di depan massa.

(http://www.kompas.com/read/xml/2008/06/02/18530855/nasionalisasi.nasionali

Kini kita butuh semangat nasionalisme dalam menyelamatkan keutuhan

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kita butuh nasionalis yang

berperang keras terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nasionalis

modern adalah nasionalis yang memperjuangkan harkat, martabat, dan keutuhan

NKRI. Nasionalisme kita adalah nasionalisme pembelaan kepada rakyat

Indonesia. Semangat yang terakhir inilah semangat praksis nasionalisme

Indonesia yang dibutuhkan

(http://www.kompas.com/read/xml/2008/01/20/10391319)

2.1.4 Representasi

Representasi adalah salah satu praktek penting yang mempreoduksi

kebudayaan menyangkut pengalaman berbagi. Sseorang dikatakn berasal dari

kebudayaan yang sama, berbicara dalam “bahasa” yang sama dan saling berbagi

konsep-konsep yang sama (Juliastuti, 2005:5).

Konsep lama mengenai representasi didasarkan pada premis bahwa ada

sebuah gap representasi yang menjelaskan perbedaan antar makna yang

diberikan oleh representasi dan arti beda yang sebenarnya digambarkan.

Berlawanan dengan pemahaman standar itu, Stuart Hall berargumentasi bahwa

representasi harus dipahami dari peran aktif dan kreatif orang memaknai dunia.

Representasi mengacu pada sebuah proses konstruksi didalam tiap medium

(khususnya dalam media massa) apek-aspek realitas seperti orang, tempat,

lainnya. Representasi dapat hadir dalam sebuah percakapan, tulisan, serupa

dengan representasi yang hadir dalam sebuah media audio visual.

Hal menunjukkan bahwa sebuah imaji akan mempunyai makna yang

berbeda dan tidak ada garansi bahwa imaji akan berfungsi atau bekerja

sebagaimana mereka dikerasi atu dicipta. Hall menyebutkan “representasi

sebagai konstitutif”. Representasi tidak hadir sampai setelah direpresentasikan,

representasi tidak terjadi setelah sebuah kejadian. Representasi adalah konstitutif

darisebuah kejadian. Representasi adalah bagian dari objek itu sendiri, ia adalah

konstitutif darinya.

Dalam representasi, bahasa adalah yang menjadi medium perantara kita

dalam memaknai sesuatu, memproduksi dan mengubah makna. Bahasa mampu

melakukan semua ini karena bahasa beroperasi sebagai sistem representasi.

Lewat bahasa (simbol-simbol dan tanda tertulis lisan atau gambar) kita dapat

mengungkapkan pikiran, konsep, dan ide-ide kita tentang sesuatu. Makna

sesuatu hal sangat tergantung dari cara mempresentasikannya. Dengan

mengamati kata-kat yang kita gunakan dalam mempresentasikan sesuatu, bisa

terlihat jelas nilai-nilai yang kita berikan pada sesuatu tersebut (Juliastuti,

2006:6).

Untuk menjelaskan bagaimana representasi makna lewat bahasa, ada tiga

teori representasi. Pertama adalah pendekatan reflektif, bahasa berfungsi untuk

merefleksikan makna yang sebenarnya dari segala sesuatu yang ada. Kedua

adalah pendekatan intensional, dimana kita menggunakan bahasa untuk

Sedangkan yang ketiga adalah pendekatan konstusionis, dalam pendekatan ini

kita percaya bahwa kita mengkontruksi makna bahasa yang kita pakai (Juliastuti,

2007:7).

Ada dua proses representasi yaitu representasi mental dan representasi

bahasa. Representasi mental adalah konsep tentang “sesuatu” yang ada dikepala

kita masing-masing, representasi ini masih berbentuk sesuatu yang abstrak.

Sedangkan representasi bahasa adalah representasi yang berperan penting dalam

konstruksi makna. Konsep abstark yang ada dalam kepala kita diterjemahkan

dalam bahasa yang lazim, supaya kita dapat menghubungkan konsep dan ide-ide

kita tentang sesuatu dengan tanda-tanda dan simbol-simbol tertentu (Julianti,

2000:8).

Proses pertama memungkinkan kita untuk memaknai dengan

mengkontruksi seperangkat rantai korepondensi antara sesuatu dengan sistem

:konseptual” kita. Dalam proses kedua, kita mengkontruksi seperangkat rantai

korespondensi antara “peta konseptual” dengan bahasa atua simbol yang

berfungsi merepresentasikan konsep-konsep kita tentang sesuatu. Relasi antara

“sesuatu”, “peta konseptual” dan simbol dalam bahasa adalah suatu proses

makna lewat bahasa. Proses yang menghubungkan ketiga elemen ini secara

bersama-sama itulah yang dinamakan representasi.

Inti kajian representasi memfokuskan kepada isu-isu mengenai

bagaimana caranya representasi itu dibentuk hingga menjadi sesuatu yang

kelihatan alami. Jika sudah sampai pada tahap ini, maka representsai itu

normalitas alami yang tidak perlu dipertanyakan kembali karena sudah dianggap

sebuah kewajaran. Dalam sebuah representasi terdapat sebuh sistem yang

disebut sistem representasi, yang artinya pembangun sebuah konsep representasi

selalu identik dengan nilai-nilai ideologis yang melatar belakanginya.

Konsep representasi pada penelitian merujuk apada pengertian, tentang

bagaiman seseorang yaitu pencipta lagu membentuk makna dalam sebuah lirik

lagu. Dalam lirik lagu alat representasi itu berupa tulisan-tulisan syair apada

lirik laguyang bahasanya berbeda dengan bahasa sehari-hari yang digunakan

masyarakat. Lewat lirik lagu pencipta dapat mengungkapkan pikiran yang ada

dalam dirinya dalam mempresentasikan sesuatu.

2.1.5 Pendekatan Semiotika

Semiotika sebagai suatu model dari ilmu pengetahuan sosial memahami

dunia sebagai sistem hubungan yang memiliki unit dasar yang disebut dengan

‘tanda’. Tanda-tanda adalah perangkat yang kita pakai dalam upaya berusaha

mencari jalan dunia ini, ditengah-tengah manusia, dan bersama-sama manusia

semiotik pada dasarnya hendak mempelajari bagaiman kemanusiaan (humanity),

memaknai hal-hal (things).

Secara etimologis istilah semiotik berasal dari kata Yunani semenion yang

berarti “tanda”. Tanda itu sendiri didefinisikan sebagai sesuatu yang atas dasar

konvensi yang terbngun sebelumnya, dapat dianggap mewakili sesuatu yang lain

sebagai ilmu yang mempelajari sederetan luas objek-objek, peristiwa-peristiwa,

seluruh kebudayaan sebagai tanda (Eco, 1979:6).

Bagi seseorang yang tertarik dengan semiotik, maka tugas utamanya

adalah mengamati (observasi) terhadap fenomena-gejala di sekelilingnya

melalui berbagai tanda yang dilihatnya. Tanda sebenarnya representasi dari

gejala yang memiliki sejumlah kriteria seperti : nama (sebutan), peran, fungsi,

tujuan, keinginan.

Menurut Littejohn (1996:64) dalam Sobur (2001:15) tanda-tanda (signs)

adalah basis dari seluruh komunikasi dengan sesamanya. Tanda-tanda adalah

perangkat yang dipakai dalam upaya berusaha mencari jalan di dunia ini,

ditengah-tengah manusia dan bersama manusia.

Semiotika seperti kata Lechte (2001:19) adalah teori tentang tanda dan

penandaan . lebih jelasnya lagi, semiotika adalah suatu disiplin yang menyelidiki

semua bentuk komunikasi yang terjadi dengan sarana signs “tanda-tanda” dan

berdasarkan pada sign system (code) (Segers, 2004:4). Hjelmslev (dalam

Chistomy, 2001:7) mendefinisikan tanda sebagai “suatu keterhubungan antara

wahana ekspresi (expression plan) dan wahan isi (content plant). Charles Morris

menyebutkan semiosis sebagai suatu “proses tandanya”, yaitu proses ketika

sesuatu merupakan tanda bagi beberapa organism. Dari beberapa definisi diatas

maka semiotika atau semiosis dalah ilmu atau proses yang berhubungan dengan

Pada dasarnya semiosis dapat dipandang sebagai suatu proses tanda yang

dapat diberikan dalam istilah semiotika sebagai suatu hubungan antara lima

istilah

S (s, i, e, r,c)

S adalah semiotic relation (hubungan semiotik); s untuk sign (tanda); I

untuk interpreter (penafsir); e untuk effect atau pengaruh (misalnya suatu

disposisi dalam I akan bereaksi dengan cara tertentu terhadap r pada kondisis

tertentu c karena s); r untuk reference (rujukan); dan c untuk contex (konteks)

atau conditions (kondisi).

2.1.6 Semiologi Roland Barthes

Roland Barthes dikenal sebagai salah satu seorang pemikir strukturalis

yang getol mempraktikkan model linguistic dan semiologi Saussurean. Ia juga

intelektual dan kritikus sastra Prancis yang ternama, ekspones penerapan

struktualisme dan semiotika pada studi sastra. Barthes (2001:208) menyebutkan

seagai tokoh yang memainkan peranan central dalam struktualisme tahun

1960-an d1960-an 70-1960-an. Barthes berpendapat bahasa adalah sebuah sistem t1960-anda y1960-ang

mencerminkan asumsi-asumsi dari suatu masyarakat tertentu dalam waktu

tertentu. Ia mengajukan pendapat ini dalam Writing Degree Zero (1953;terj.

Ingrris 1977) dan Critical Essays (1964;terj. Inggris 1972) (Sobur, 2004:63).

Sedangkan pendekatan karya strukturalis memberikan perhatian terhadap

kode-kode yang digunakan untuk menyusun makna. Strukturalisme merupakan

Fenomena kesastraan dan estetika didekati sebagai sistem tanda-tanda

(Budiman, 2003:11).

Linguistik merupakan ilmu tentang bahasa yang sangat berkembang

menyediakan metode dan peristilahan dasar yang dipakai oleh seseorang

semiotikus dalam mempelajari semua sistem-sistem sosial lainnya. Semiologi

adalah ilmu tentang bentuk, sebab ia mempelajari pemaknaan secara terpisah

dari kandungannya (Kurniawan, 2001:156). Didalam semiologi, seseorang

diberikan kebebasan disalam memaknai sebuah tanda.

Dalam kajian tekstual, Barthes menggunakan analisis naratif struktural

yang dikembangkannya. Analisis naratif struktural secara metodologis berasal

dari perkembangan awal atas apa yang disebut linguistik struktural sebagaimana

perkembangan akhirnya dikenal sebagai semiologi teks atau semiotika. Jadi

secara sederhana analisis naratif struktural dapat disebut juga sebagai semilogi

teks karena memfokuskan diri pada naskah. Intinya sama yakni mencoba

memahamimakna suatu karya dengan menyusun kembali makna-makna yang

tersebar dengan suatau cara tertentu (Kurniawan, 2001:89).

Selain satu area penting yang dirambah Barthes dalam studinya tentang

tanda adalah peran pembaca konotasi, walaupun merupakan sifat asli tanda,

membutuhkan keaktifan pembaca agar berfungsi. Barthes secara panjang lebar

mengulas apa yang sering disebut sebagai sistem pemaknaan tataran kedua yang

dibangun atas sistem lain yang telah ada sebelumnya (Sobur, 2004:68-69).

Sastra merupakan contoh paling jelas sistem pemaknaan tataran kedua

Barthes disebut konotatif, yang dalam Mythologies-nya secara tegas ia bedakan

dari denotative atau sistem pemaknaa tataran pertama Barthes

[image:30.612.123.510.234.374.2]menggambarkannya dalam sebuah peta tanda:

Gambar 2.1 Peta Tanda Roland Barthes

1. Signifier (penanda) 2. Signified (Petanda)

3. Denotative (tanda denotative

4. Connotative Signifier (petanda konotatif) 5. Connotative signified

petanda konotatif

6. Connotative sign (tanda konotatif)

Dari peta Barthes diatas terlihat bahwa tanda denotative (3) terdiri atas

penanda (1) da petanda (2). Akan tetapi, pada saat bersamaan tanda denotative

adalah juga petanda konotatif (4). Dengan kata lain, hal tersebut merupakan

unsure material: hanya jika anda mengenal tanda “singa”, barulah kootasi seperti

harga diri, kegarangan, dan keberanian menjadi mungkin (Cobley & Janz,

1999:51 dalam Sobur, 2004:69).

Jadi, dalam konsep Barthes, tanda konotatif tidak hanya sekedar memiliki

makna tambahan. Namun, juga mengandung makna kedua bagian tanda

denotative yang melandasi keberadaannya. Sesungguhnya, inilah sumbangan

Barthes yang sangat berarti bagi penyempurnaan semiologi Sasurre, yang hanya

Pada dasarnya, ada perbedaan antara denotasi dan konotasi dalam

pengertian secara umum serta denotasi dan konotasi yang dimengerti oleh

Barthes. Dalam pengertian umum, denotasi biasanya dimengerti sebagi makna

harfiah, makna yang “sesungguhnya”, bahkan kadang kala juga dirancukan

dengan referensi atau acuan. Proses signifikasi yang secara tradisional disebut

sebagai denotasi ini biasanya mengacu pada penggunaan bahasa dengan arti yang

sesuai dengan apa yang terucap. Akan tetapi, didalam semiologi Roland Barthes

dan para pengikutnya, denotasi merupakan sistem signifikasi tingkat pertama

sementara, sementara konotasi merupakan tingkat kedua. Dalam hal ini denotasi

justru lebih diasosiasikan dengan keterutupan makna dan dengan demikian, sensor

atau represi politis. Sebagai reaksi yang paling ekstrim melawan keharfiahan

denotasi yang bersifat opresif ini, Barthes mencoba menyingkirkan dan

menolaknya. Baginya, yang ada hanyalah konotasi semata-mata. Penolakan ini

mungkin terasa berlebihan, namun ia tetap berguna bagi sebuah koreksi atas

kepercayaan bahwa makna “harfiah” merupakan sesuatu yang bersifat alamiah

(Budiman, 1992:22 dalam Sobur, 2004:0-71).

Dalam kerangka Barthes, konotasi identik dengan operasi ideology, yang

disebut sebagai “mitos”, dan berfungsi untuk mengungkapkan dan memberikan

pembenaran bagi nilai-nilai dominant yang berlaku dalam suatu periode tertentu

(Budiman, 2001:28 dalam Sobur, 2004:1). Didalam mitos juga terdapat pola tiga

dimensi penanda, petanda, dan tanda. Namun, sebagai suatu sistem yang unik,

mitos dibangun oleh suatu rantai pemaknaan tataran kedua. Didalam mitos pula

pemunculn sebuah konsep secara berulang-ulang dalam bentuk-bentuk yang

berbeda. Mitologi mempelajari bentuk-bentuk tersebut (Sobur, 2004:71).

Menurut Bertens (2001) tanda adalah kesatuan dari suatu bentuk penanda

atau petanda. Penanda adalah “bunyi yang bermakna” atau “coretan yang

bermakna”. Jadi penanda adalah aspek material dari bahasa; apa yang dikatakan,

apa yang didengar dan apa yang ditulis atau dibaca. Petanda adalah gambaran

mental, pikiran atau konsep. Jadi Petanda adalah aspek mental dari bahasa.

Yang harus diperhatikan adalah bahwa dalam tanda bahasa yang konkret,

-kedua unsur tersebut tidak dapat dilepaskan. Tanda bahasa selalu mempunyai

dua segi signifier (penanda) dan signified (petanda). Suatu penanda tanpa

petanda tidak berarti apa-apa dan karena itu tidak merupakan tanda.

Sebaliknya suatu petanda, tidak mungkin disampaikan atau ditangkap lepas

dari penanda, petanda atau yang ditandakan itu termasuk tanda sendiri dan

dengan demikian merupakan suatu faktor linguistik. "Penanda dan Petanda

merupakan, seperti dua sisi dari sehelai kertas" (Sobur, 2004:46). Setiap tanda

kebahasaan, menurut Saussure pada dasarnya menyatukan sebuah konsep dan

suatu citra suara (sound image), bukan menyatakan sesuatu sebagai nama.

Suara yang muncul dari sebuah kata yang diucapkan merupakan penanda

(signifier), sedang konsepnya adalah petanda (signified). Dua unsur ini tidak

dapat dipisahkan, memisahkannya hanya akan menghancurkan "kata" tersebut

(Sobur, 2004:47).

Semiologi Roland Barthes tersusun atas tingkatan-tingkatan sistem

pada tingkat pertama adalah sebagai objek dan bahasa tingkat kedua yang

disebut sebagai metabahasa. Bahasa ini merupakan suatu sistem tanda yang

memuat penanda dan petanda tingkat pertama sebagai petanda baru nada taraf

yang lebih tinggi. Sistem tanda pertama kadang disebutnya sebagai konotasi

atau sistem retoris atau mitologi. Fokus kajian Barthes terletak pada sistem

tanda tingkat kedua atau metabahasa (Kurniawan, 2001:115).

Tatanan penandaan pertama adalah landasan kerja Saussure. Tatanan ini

menggambarkan relasi antara penanda dan petanda di dalam tanda, dan antara

tanda dengan referennya dalam realitas eksternal. Barthes menyebut tatanan ini

sebagai denotasi. Hal ini mengacu pada anggapan umum, maka jelaslah

tentang tanda. Sebuah contoh foto tentang keadaan jalan mendenotasi jalan

tertentu; kata jalan mendenotasi jalan tertentu; kata jalan mendenotasi jalan

pertokoan yang membentang diantara bangunan (Fiske, 2006:118). Denotasi

menurut Barthes merupakan sistem signifikasi tingkat pertama, dan lebih

diasosiasikan dengan ketertutupan makna (Sobur, 2004:70).

Konotasi dan Matabahasa adalah cerminan yang berlawanan satu sama

lain. Metabahasa adalah operasi yang membentuk mayoritas bahasa-bahasa

ilmiah yang berperan sistem riil, dan dipahami sebagai petanda di luar kesatuan

penanda-penanda asli, diluar alam deskriptif. Sedangkan konotasi meliputi

bahasa-bahasa yang sifat utamanya sosial dalam hal pesan literatur memberi

dukungan bagi makna kedua dari sebuah tatanan artifisila atau ideologis secara

Mengenai bekerjanya tanda dalam tatanan kedua adalah melalui mitos.

Mitos biasanya mengacu pada pikiran bahwa mitos itu keliru, namun

pemakaian yang biasa itu adalah bagi penggunaan oleh orang yang tak

percaya. Barthes menggunakan mitos sebagai seorang yang percaya dalam

artiannya orisinal. Mitos adalah cerita yang digunakan suatu kebudayaan untuk

menjelaskan atau memahami beberapa aspek dari realitas suatu alam. Mitos

primitive berkenaan dengan hidup dan mati, manusia dan dewa, baik dan

buruk. Mitos kita yang lebih bertaktik-taktik adalah tentang maskulinitas dan

feminitas, tentang keluarga, tentang keberhasilan atau tentang ilmu. Bagi

Barthes, mitos merupakan cara berfikir dari suatu kebudayaan tentang sesuatu,

cara untuk mengkonseptualisasikan atau memahami sesuatu. Barthes

memikirkan mitos sebagai mata rantai dari konsep-konsep terkait. Bila

konotasi merupakan pemaknaan tatanan kedua dari petanda, maka mitos

Gambar 2.2 Dua Tatanan Petandaan Barthes

sumber: Fiske, 2006 121- 123

Pada tatanan kedua, sistem tanda dari tatanan pertama

disisipkan ke dalam sistem nilai budaya

Barthes menegaskan bahwa cara kerja pokok mitos adalah untuk

menaturalisasikan sejarah. Ini menunjukkan kenyataan bahwa mitos

sebenarnya merupakan produk kelas sosial yang mencapai dominasi melalui

sejarah tertentu. Mitos menunjukkan maknanya sebagai alami, dan bukan

bersifat historis atau sosial. Mitos memistifikasi atau mengaburkan

asal-usulnya sehingga memiliki dimensi, sambil menguniversalisasikannya dan

membuat mitos tersebut tidak bisa diubah, tapi juga cukup adil (Fiske,

2006:123).

Untuk membuat ruang atensi yang lebih lapang bagi deseminasi

makna dan pluralitas teks, maka Barthes mencoba memilah-milah

penanda-Denotasi Penanda

Petanda

Konotasi

Mitos Bentuk

penanda pada wacana naratif ke dalam serangkaian fragmen ringkas dan

berutun yang disebutnya sebagai leksi-leksia (Iexias), yaitu satuan-satuan

pembacaan (unit of reading) dengan panjang pendek yang bervariasi.

Sepotong bagian teks yang apabila dibandingkan dengan teks lain

disekitarnya adalah sebuah leksia. Akan tetapi sebuah leksia sesungguhnya

bisa berupa apa saja, kadang hanya berupa satu-dua patah kata kadang

kelompok kata, kadang beberapa kalimat, bahkan sebuah paragraph,

tergantung pada ke"gampang"annya (convenience) saja. Dimensinya

tergantung kepada kepekatan dari konotasi-konotasinya yang bervariasi

sesuai dengan momen-momen teks. Dalam proses pembacaan teks,

leksia-leksia tersebut dapat ditemukan baik pada tataran kontak pertama diantara

pembaca dan teks maupun pada saat satuan-satuan itu dipilah-pilah

sedemikian rupa sehingga diperoleh aneka fungsi pada tatanan-tatanan

pengorganisasian yang lebih tinggi (Budiman, 2003:54).

Dalam memaknai sebuah "teks" kita akan dihadapkan pada

pilihan-pilihan pisau analisis mana yang bisa kita pakai dari sekian jumlah,

pendekatan yang begitu melimpah. Ketika kita sampai pada pilihan tertentu

semestinya "setia" dengan satu pilihan, namun bisa juga mencampuradukkan

dengan beberapa pilihan tersebut, tergantung kepentingan dari tujuan

"pembaca" dalam membeda pembacaannya. Bisa pula benar-benar hanya

memfokuskan pada teks dan "melupakan" sang pengarang, "pembaca"

Dalam hal ini "pembacalah" yang memberikan makna dan penafsiran.

"Pembaca" mempunyai kekuasaan absolut untuk memaknai sebuah hasil

karya (lirik lagu) yang dilihatnya, bahkan tidak hanis sama dengan maksud

pengarang. Semakin cerdas pembaca itu menafsirkan, semakin cerdas pula

karya lirik. dalam lagu itu memberikan maknanya. Wilayah kajian "teks"

yang dimaksud Barthes memang sangat luas, mulai bahasa verbal seperti

karya sastra hingga fashion atau cara berpakaian. Barthes melihat seluruh

produk budaya merupakan teks yang bisa dibaca secara otonom dari pada

penulisnya.

2.1.6.1 Kode Pembacaan

Segala sesuatu yang bermakna tergantung pada kode. Menurut Roland

Barthes di dalam teks setidaknya beroperasi lima kode pokok yang di

dalamnya semua penanda tekstual (baca: leksia) dapat dikelompokkan. Setiap

atau masing-masing leksia dapat dimasukkan ke dalam salah satu dari lima

buah kode ini. Kode-kode ini menciptakan sejenis jaringan. Adapun

kode-kode pokok tersebut yang dengannya seluruh aspek tekstual yang signifikasi

dapat dipahami, meliputi aspek sintagmatik dan semantik sekaligus, yaitu

menyangkut bagaimana bagian-bagiannya berkaitan satu sama lain dan

terhubung dengan dunia luar teks.

Lima kode yang ditinjau oleh Barthes adalah kode herneutika (kode

teka-teki), kode proretik, kode budaya, kode semik, dan kode simbolik.

1. Kode Hermeneutika atau kode teka-teki berkisar pada harapan untuk

mendapatkan "kebenaran" bagi pertanyaan yang muncul dalam teks.

Kode teka-teki merupakan unsur terstruktur yang utama dalam narasi

tradisional. Di dalam narasi ada suatu kesinambungan antara

permunculan suatu peristiwa teka-teki dan penyelesaian di dalam

cerita. (Sobur, 2004:65). Di bawah kode ini, orang dapat mendaftar

beragam istilah yang sebuah teka-teki dapat dibedakan, diduga,

diformulasikan, dipertahankan, dan akhirnya disikapi. Kode ini

disebut juga suara kebenaran (The Voice of Truth) (Kurniawan,

2001:69).

2. Kode Proaetik atau kode tindakan/lakuan dianggapnya sebagai

perlengkapan utama teks yang dibaca orang; artinya, antara lain,

semua teks yang bersifat naratif (Sobur, 2004:66). Kode proaetik

yaitu kode yang mengandung cerita urutan narasi, atau antar narasi

(Tinarbuko, 2008:19).

3. Kode Budaya sebagai referensi kepada sebuah ilmu atau lembaga

pengetahuan. Biasanya orang mengindikasikan tipe pengetahuan

mengacu pada, tanpa cukup jauh mengkontruksi (merekonstruksi),

budaya yang mereka ekspresikan (Kurniawan, 2001:69). Gnomik atau

kode kultural (Budaya) banyak jumlahnya. Kode ini merupakan acuan

teks ke benda-benda yang sudah diketahui dan di kodifikasi oleh

kea pa yang telah diketahui. Rumusan suatu budaya atau sub budaya

adalah hal-hal kecil yang telah dikodifikasikan (Sobur, 2004:66).

4. Kode semik atau semantic, yaitu kode yang mengandung konotasi

pada level penanda (Tinarbuko, 2008:18). Kode semik menawarkan

banyak sisi. Dalam proses pembacaan, pembaca menyusun tema suatu

teks. Ia melihat bahwa konotasi kata atau frase tertentu dalam teks

dapat dikelompokkan dengan konotasi kata atau frase yang mirip. Jika

melihat kumpulan satuan konotasi melekat, kita menemukan suatu

tema di dalam cerita. Perlu dicatat bahwa Barthes menganggap

bahwa denotasi sebagai konotasi yang paling kuat dan paling "akhir"

(Sobur, 2004: 65-66).

5. Kode simbolik (tema) yang bersifat tidal: stabil dan dapat dimasuki

melalui beragam sudut pendekatan. Kode simbolik merupakan aspek

pengkodean fiksi yang paling khas bersifat struktural, atau tepatnya

menurut konsep Barthes, pascastruktural. Hal ini didasarkan pada

gagasan bahwa makna berasal dari beberapa oposisi biner atau

pembedaan baik dalam taraf bunyi menjadi fonem dalam proses

produksi wicara, maupun taraf oposisi psikoseksual yang melalui

2.2 Kerangka Berfikir

Manusia adalah Homo Semioticus, dimana masing-masing individu

mempunyai latar belakang pemikiran yang berbeda-beda dalam memaknai

suatu objek atau peristiwa. Manusia dapat memproklamasikan sesuatu, apa

saja sebagai tanda karena hat itu dapat dilakukan oleh semua manusia

(Van Zoest, 1993 dalam Sobur 2004:vii).

Oleh karena latar belakang pengalaman (field of experience) dan

pengetahuan (frame of reference) yang berbeda pada setiap individu

tersebut. Dalam menciptakan sebuah pesan komunikasi, dalam hat ini

pesan disampaikan dalam bentuk lagu, maka pencipta lagu juga tidak

terlepas dari dua hal di atas.

Begitu juga peneliti dalam memaknai tanda dan lambang yang ada

dalam obyek, juga berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki

peneliti melakukan interpretasi terhadap tanda dan lambang berbentuk

tulisan pada lirik lagu "Rindu Bersatu" dalam hubungannya dalam

representasi nasionalisme dengan menggunakan metode semiologi dari

Roland Barthes, sehingga akhirnya dapat diperoleh hasil dari interpretasi

data mengenai representasi nasionalisme tersebut.

Dari data-data berupa lirik lagu "Rindu Bersatu", kata-kata dan

rangkaian kata dalam lirik lagu tersebut kemudian dianalisis dengan

menggunakan metode signifikasi dua tahap (two order of signification) dari

Roland Barthes. Dimana pada tataran pertama tanda denotatif (denotative

kedua tanda denotatif (denotative sign) juga merupakan penanda konotatif

(konotative signifier) sehingga muncul petanda konotatif (konotative

signified) yang akan membentuk tanda konotatif (konotatif signifier)

sehingga muncul petanda konotatif (konotative sign). Dalam tahap kedua

dari tanda konotatif akan muncul mitos yang menandai masyarakat yang

berkaitan dengan budaya sekitar. Kemudian teks akan dimaknai dengan

menggunakan lima macam kode Barthenz, yaitu kode hemeunitik, kode

semik, kode simbolik, kode proaetik dan kode kultural untuk pemaknaan

melalui pembacaan dari kode-kode tersebut akan di ungkap substansi dari

[image:41.612.161.485.393.496.2]pesan dibalik lirik lagu "Rindu Bersatu”

Gambar 2.3 Bagan kerangka pikir peneliti tentang representasi Lagu "Rindu

Bersatu”

Representasi dari pembacaan kode-kode yang ada dalam lagu “Rindu Bersatu” Lagu

“Rindu Bersatu”

Analisis Semiologi Roland Barthes : 5

Kode yaitu hermenuetik, semik,

35

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Artinya data yang

digunakan merupakan data kualitatif yaitu tidak menggunakan data atas

angka-angka, melainkan berupa pesan-pesan verbal atau (tulisan) yang terdapat dalam

lirik lagu “Rindu bersatu Charly ST12. Data-data kualitatif tersebut berusaha

diiterpretasikan dengan rujukan, acuan, atau referensi-referensi secara ilmiah.

Penelitian kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama

menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila behadapan dengan

kenyataan ganda. Kedua metode ini menyajikan secara langsung hakikat peneliti

dan yang diteliti. Dan yang ketiga, metode ini lebih dapat menyesuaikan diri

dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola yang dihadapi

(Moleong, 2002:5)

Metode yang digunakan didalam penelitian ini bersifat

kualitatif-interpretative, penelitian ini akan mendekonstruksi tanda-tanda dengan

menggunakan metode semiotik dari Roland Barthes, yaitu metode signifikasi dua

tahap (two order signification). Dimana pada tataran pertama tanda denotative

(denotative sign) terdiri atas penanda dan petanda (signifier signified) dan pada

tataran kedua, tanda denotative (denotative sign) juga merupakan penanda

yang membentuk tanda konotatif (connotative sign). Dalam tahap kedua dari

tanda konotative akan muncul mitos yang menandai masyarakat yang berkaitan

dengan budaya sekitar.

Melalui pandangan dari Rolland Barthes tersebut kemudian dijelaskan

lewat penafsiran dengan menggunakan teori perspektif nasionalisme yang pada

akhirnya akan dapat ditarik makna nasionalisme yang tersirat dari lirik lagu

tersebut. Sesuai dengan definisi nasionalisme itu sendiri, yaitu paham yang

menunjukkan bahwa kesetiaan dari tiap individu atau negara ditujukan kepada

kepribadian bangsanya

Dengan menggunakan paradigma konstruktivisme, analisis semiotika

bersifat kualitatif, jenis penelitian ini memberi peluang besar bagi dibuatnya

interpretasi-interpretasi alternatif (Sobur, 2001: 147)

3.1.1. Analisis Semiologi

Metode semiotika adalah sebuah metode yang memfokuskan pada “tanda

dan teks” sebagai obyek kajiannya. Serta bagaimana peneliti menafsirkan dan

memahami kode (decoding) dibalik tanda dan teks tersebut (Pilliang, 2003 : 270).

Penggunaan semiotika sebagai metode pembacaan di dalam berbagai cabang

keilmuan dimungkinkan, oleh karena ada kecenderungan dewasa ini untuk

memandang berbagai diskursus sosial, politik, ekonomi, budaya dan seni sebagai

fenomena bahasa. Berdasarkan pandangan semiotika, bila seluruh praktek sosial

dianggap sebagai fenomena bahasa, maka ia dapat pula dipandang sebagai tanda

Dengan semiotika kita berurusan dengan tanda dengan tanda-tanda kita

mencoba mencari keteraturan ditengah dunia yang centang penerang ini, setidak

nya agar kita mempunyai pegangan. “Apa yang dikerjakan oleh semiotika adalah

pada sebuah kesadaran” (Sobur, 2003:16).

3.1.2 Unit Analisis

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah tanda-tanda berupa

tulisan, yaitu terdiri atas kata-kata yang membentuk kalimat yang ada pada lirik

lagu dan “Rindu Bersatu”.

3.1.3. Korpus Penelitian

Korpus adalah sekumpulan bahan yang terbatas, yang ditentukan pada

perkembangannya oleh analisis semacam kesemenaan bersifat sehomogen

mungkin (Kurniawan, 2001:70). Korpus atau data yang dikumpulkan berwujud

teks. Pada penelitian ini yang menjadi korpus adalah lirik lagu berjudul “Rindu

Bersatu” yang menunjukkan atau mewakili konsep nasionalisme..

Alasan peneliti menggunakan lagu dan “Rindu Bersatu” sebagai korpus

adalah dikarenakan dalam lagu tersebut menggambarkan rasa nasionalisme

bangsa Indonesia.

Berikut lirik lagu lagu “Rindu Bersatu” yang mewakili konsep nasionalisme

RINDU BERSATU

Ada satu yang hilang Dari negeriku

Tak seperti dahulu saling bersatu

Ada yang tlah berubah Dari bangsaku

Hilangnya kasih sayang itu menyakitkanku

Percuma ada cinta

Kalau tuk bertengkar terus Percuma ada rindu

Kalau tak saling bersatu

Jangan takut menjadi Indonesia Teruslah maju negeriku

Teruslah bertahan bangsaku Dan tetap indah seperti dulu

3.2 Tehnik Pengumpulan data

Tehnik pengumpula data dalam penelitian ini berasal dari data primer dan

sekunder yang diperoleh dari:

1. Data primer : pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan

cara mendengarkan lagu “Rindu Bersatu”, kemudian membaca serta

memahami kata-perkata dari lirik lagu tersebut, yang kemudian dipilih

kembali oelh peneliti lirik-lirik yang menggambarkan nasionalisme.

2. Data sekunder : data yang berasal dari bahan-bahan referensi, seperti

buku-buku artikel dan data dari internet yang berhubungan dengan objek

3.3 Metode Analisis Data

Peneliti menginterpretasikan teks dalam lirik lagu “Rindu Bersatu”, serta

menyimpulkan berbagai makna mengenai bagaimana nasionalisme digambarkan

dalam lirik lagu tersebut. Nasionalisme kebangsaan adalah kesetiaan masyarakat

terhadap wilayah, yaitu terhadap bangsa dan negara. Nasionalisme ini yang

kemudian mendorong seseorang untuk memiliki perasaan rela berkorban sebagai

wujud rasa cinta terhadap tanah air. Dari lirik lagu terdirir judul lagu dan

reffinilah yang akan dianalisis dalam penelitian ini dengan menggunakan

pandangan dari roland barthes, yaitu metode signifikasi dua tahap (two order of

signification) yang akan dianalisis menggunakan lima macam kode pembacaan

menurut barthes, yaitu kode hermeunitik, kode semik, kode simbolik, kode

proaretik, dank ode cultural untuk pemaknaan sebuah tanda sehingga akan

mengetahui tanda denotative dan tanda konotatifnya.

Melalui pandangan dari Roland Barthes tersebut kemudian dijelaskan lewat

penafsiran dengan menggunakan teori persfektif nasionalisme yang pada akhirnya

akan dapat ditarik suatu makna yang sebenarnya tentang rasa nasionalisme

40

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1. ST12 Band

ST12 adalah grup musik yang mengusung aliran musik berkarakter

musik melayu. ST 12 didirikan di Bandung oleh Hilman Febry alias Pepep

(drum), Dedy Sudrajad alias Pepeng (gitar), Muhammad Charly Van Houten

alias Charly (vokal) dan Iman Rush (gitar).

Awalnya, keempat personil ini tak saling kenal, meskipun mereka telah

lama berkecimpung di dunia musik. Mereka mulai akrab setelah ssering

bertemu di studio rental di Jalan Stasiun Timur 12, Bandung, milik Pepep.

Mereka pun akhirnya mendirikan ST12 pada tanggal 20 Januari 2005. Nama

ST12 yang merupakan kependekan dari Jl. Stasiun Timur No.12 adalah

pemberian dari Pepep, Helmi Aziz. (www.st12Band.com, diakses pada 06

November 2010).

Meskipun keempat personel ini memiliki aliran music favorit yang

berbeda, Charly menggemari Jazz, Pepep suka jazz dan rock, sementara

Pepeng tumbuh bersama music rock, namun mereka kompromi untuk

membuat ST12 beraliran melayu. Jika yang lain menyanyikan notasi minor

melayuyang merupakan akar budaya Indonesia. (

www.tentangst12-band.com, diakses pada 06 November 2010).

St12 terpaksa merilis album perdana mereka melalui jalur independent

(indie) Karen tak ada label yang mau menampung mereka. Saying, pada

bulan Oktober 2005, saat tour promosi album di Semarang, Iman Rush

meninggal dunia akibat pecah pembuluh darah di otak. Trinity Optima

Production mulai melirik ST12 setelah album perdananya, Jalan terbaik

(2005), meraih sukses. Album kedua, P.U.S.P.A (2008) yang didesikan

untuk Iman, dirilis dibawah label Trinity.

Album perdana ‘Jalan Terbaik’ yang berhasil menarik perhatian

masyarakat luas. ATSL (Aku Tak Sanggup Lagi), Rasa Yang Tertinggal

atau Aku Masih Sayang menjadi single andalan mereka. Masih ada

beberapa single yang menarik perhatian di album pertama ini, diantaranya

Ruang Rindu, Kepedihan Jiwa, Cinta Abadi, Sirna Sudah, Dewiku, jiwa

Yang Hilang, dan Jalan Terbaik.

Meski duka melanda karena salah satu personil mereka Iman Rush

meninggal, ST12 tetap bertahan. 3 tahun kemudian mereka membuktikan

eksistensinya dengan album kedua P.U.S.P.A. diman album kedua ini

berisikan 12 lagu andalan, diantaranya P.U.S.P.A (Putuskan Saja Pacarmu),

jangan Pernah Berubah, Cari Pacar Lagi, Putri Iklan, S.K.J (saat kau Jauh),

Saat Terakhir, Tak Dapat Apa-Apa (My Hot), Cinta Jangan Dinanti, Cinta

Sukses dengan kedua albumnya, kali ini ST12 mencoba merilis single

rohani dengan judul Kebesaranmu. Setelah album rohani yang juga meraih

sukses, Charly dengan spontan menciptakan single lagu terbarunya berjudul

“Sinar Pahlawanku”, yang dinyanyikan bersama Regina (istri), dan Restu

(anaknya). Single lagu ini terinspirasi karena bentuk simpati terhadap cinta

bocah perempuan bernama Sinar yang masih berumur 6 tahun kepada

ibunya yang menderita lumpuh. (http:///berandakawasan.wordpress.

com/2010/11/06/kisah-sinar-menggugah-banyak-orang/).

Moch.Charly van houten yang lahir 5 November 1981 tak pernah luput dari

Gitar.Charly selalu membawa Gitar nya kemana pun,entah ketika tidur,hang

out,sarapan,bahkan mau masuk kamar mandi.Untuk sarapan Pagi Charly

selalu memakan Roti,agar stamina saat bernyanyi diatas panggung kalau

Libur, Charly selalu menghabiskan waktu bersama pacarnya

dipegunungan/lesehan.menurut Charly, ia bisa sukses berkat kedua Orang

Tuanya Soegendri & Toethe Hartika.Tanpa dukungan ke2 Ortu mungkin

bisa tak seperti Cekarang.Ada satu Hobi Charly yang Unik.Rupanya

Lulusan Fakultas Seni Musik Universitas Pasundan ini sering mengisengi

para personel ST12. Saat temannya sedang Bermain Ps Charly suka

mencabut stop kontak Tv/mematikan Tv, cowok bernama asli Muhammad

Charly Van Houtten ini awalnya tertarik untuk jadi gitaris, gara-gara

uwaknya yang musisi itu pernah memberinya hadiah berupa gitar. Gitar

kesayangannya itu lalu dia bawa kemana-mana sebagai instrumen membuat

Charly cukup merdu untuk jadi seorang vokalis. Akhirnya sejak tahun 1998,

saat mulai manggung dari kafe ke kafe bareng teman-temannya, Charly

dipercaya untuk memegang posisi vokal.

Buat cowok kelahiran Cirebon, 5 November 1982 ini, musik bukan cuma

sekedar hobi, tapi juga tujuan hidup. Ini yang jadi alasan utamanya hijrah

ke Bandung dari Cirebon di tahun 2000, yaitu untuk mengambil kuliah

jurusan seni musik di Universitas Pasundan Bandung.

Selama di Bandung, Charly mengaku nggak pernah punya tempat tingggal.

Biasanya dia menginap di rumah teman atau di studio musik tempatnya

latihan. Sedangkan untuk membeli makan, dia terpaksa mengamen di

perempatan jalan Dago.

Untungnya perjuangan ini nggak sia-sia, karena pengagum Al Jarreau dan

Armand Maulana ini berhasil menelurkan satu album bareng sebuah band

bernama Afterclose, sebelum akhirnya ditarik bergabung oleh ST12.

Perannya di ST12 cukup penting, karena hampir semua lirik lagu band ini

adalah ciptaan Charly. Bahkan, cowok yang menulis lagu sejak kelas 1 SMP

ini sekarang mulai mencoba-coba membuat lagu untuk dinyanyikan artis

lain. Pingkan Mambo dan Aris Idol adalah beberapa di antaranya.

Mengenai Aris, Charly punya alasan sendiri untuk kagum pada salah satu

peserta Indonesian Idol itu.

"Waktu itu di salah satu episode Idol, Aris sempat bawain lagu ST12 yang

judulnya Rasa Yang Tertinggal. Jujur aja aku sempat nangis liatnya, dia

nggak jauh sama aku, dia dulunya pengamen juga. Jadi aku salut lah sama

dia, mudah-mudahan aja dia nggak patah semangat," kata Charly

sSukses dengan single Sinar Pahlawanku dan mendapat respon yang

baik oleh masyarakat. Charly menciptakan single lagu bertemakan

nasionalisme “Rindu Bersatu”, single ini terinspirasi karena suatu kerinduan

bahwa Indonesia sangat indah waktu Charly masih kecil, tetapi sekarang

Charly melihat Indonesia semakin semrawut denganpeperangan antar

kepentingan yang membuat hancur. Lagu ini menyadarkan bila kita punya

cinta dan bagaimana menyatukan sesuatu yang tadinya semrawut. Charly

mengaku sangat bangga karena lagunya, ‘Rindu Bersatu’ bias terpilih untuk

program Indonesia Bersatu (Indonesia Unite). Lagu ini dinyanyikan oleh 14

artis dan group band papan atas yang menguasai 80 persen pangsa music

nasional. Mereka adalah Gita Gutawa, ST12, Ungu, Changcuters, Rio

Febrian, Kangen Band, Sherina, Nidji, d’masiv, Vierra, Kotak, Geisha,

Alexa, dan Azura. Sebagai hasil penjualan RBT lagu ini disepakati untuk

disumbangkan kepada program Save A Teen – Sampoerna Foundation;

sebuah program yang ditujukan untuk memberikan beasiswa untuk

mencegah anak-anak tidak mampu ptutus sekolah. Lagu ini juga di

dedikasikan untuk persatuan dan kstuan bangsa. (http://wap.vivanews.

com/news/read/162945-lagu-rindu-bersatu-keprihatinan-charlie-st12),

4.2 Penyajian dan Analisis Data

4.2.1 Penyajian Data

Lagu Rindu Bersatu sangat kental nuansa Nasionalisme karena dalam

lirik lagu terdapat lirik lagu yang menunjukkan kerinduan bahwa dahulu

Indonesia sangat indah, tetapi sekarang Indonesia semakin semrawut

dengan peperangan antar kepentingan yang membuat hancur. Lagu ini

menyadarkan bila kita punya cinta dan bagaimana menyatukan sesuatu yang

tadinya semrawut.

Korpus dalam penelitian ini adalah lirik lagu dengan judul “Rindu Bersatu”.

Lirik lagu “Rindu Bersatu ” selengkapnya sebagai berikut:

RINDU BERSATU

Ada satu yang hilang

Dari negeriku

Tak seperti dahulu saling bersatu

Ada yang tlah berubah

Dari bangsaku

Hilangnya kasih sayang itu menyakitkanku

Percuma ada cinta

Kalau tuk bertengkar terus

Percuma ada rindu

Kalau tak saling bersatu

Jangan takut menjadi Indonesia

Teruslah maju negeriku

Teruslah bertahan bangsaku

4.2.2 Analisis Data

Judul lagu mencerminkan isi dari lirik lagu yang diwakilinya.

Representasi lirik lagu “Rindu Bersatu” ini akan dilakukan peneliti dengan

menentukan penanda dan petanda dalam peta tanda Roland Barthes,

mengkategorikan kalimat dari bait ke dalam lima kode dan leksia yaitu kode

hermeneutik (kode teka-teki), kode semik (makna konotatif), kode simbolik,

kode proaretik (logika tindakan), dan kode gnomik atau kode kultural. Pada

lirik lagu “Rindu Bersatu” ini terdapat tiga bait dan satu bait puisi, isi bait

yang pertama terdiri dari tiga kalimat yaitu :

……….

Ada satu yang hilang

Dari negeriku

Tak seperti dahulu saling bersatu

……….

Bait 1 kalimat 1 :

Ada satu yang hilang

1.Signifier (penanda)

Ada Satu Yang

Hilang

2. Signified

(petanda) Sesuatu yang hilang

3. Denotative sign (tanda denotatif) Ada sesuatu yang telah musnah

4. Connotative Signifier (penanda konotatif) Kerinduan akan sesuatu yang telah musnah

5. Connotative

Signified (Petanda

Konotatif)

Suatu rasa yang

musnah 6. Connotative Sign (Tanda Konotatif)

Kalimat pertama dari bait pertama ini termasuk dalam kode

hermeneutik, karena dalam kalimat Ada