ANALISIS UNSUR LOGAM MERKURI (Hg) DAN TIMBAL (Pb) YANG TERDAPAT PADA AIR DAN SEDIMEN SUNGAI

SEKITAR PERTAMBANGAN EMAS DI SUMATERA UTARA (BATANG TORU).

TESIS

Oleh

EFBERTIAS SITORUS 167006007

PROGRAM PASCASARJANA ILMU KIMIA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2019

PERNYATAAN ORISINALITAS

ANALISIS UNSUR LOGAM MERKURI (Hg) DAN TIMBAL (Pb) YANG TERDAPAT PADA AIR DAN SEDIMEN SUNGAI

SEKITAR PERTAMBANGAN EMAS DI SUMATERA UTARA (BATANG TORU).

TESIS

Saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil karya sendiri, kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang masing-masing disebutkan sumbernya.

Medan, Juli 2019

Efbertias Sitorus 167006007

Sebagai sivitas akademika Universitas Sumatera Utara, saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Efbertias Sitorus

NIM : 167006007

Program Studi : Pasca Sarjana Kimia Jenis Karya Ilmiah : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Sumatera Utara Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-Exclusive Royalty Free Right) atas tesis saya yang berjudul : Analisis Unsur Logam Merkuri (Hg) Dan Timbal (Pb) Yang Terdapat Pada Air Dan Sendimen Sungai Sekitar Pertambangan Emas Di Sumatera Utara (Batang Toru).

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini, Universitas Sumatera Utara berhak menyimpan, mengalih media, memformat, mengelola dalam bentuk data-base, merawat dan mempublikasikan tesis saya tanpa meminta izin dari saya selama mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemegang dan atau sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan, Juli 2019

Efbertias Sitorus

Telah diuji pada Tanggal : 26 Juli 2019

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Prof. Dr. Zul Alfian, M.Sc Anggota : 1. Dr. Cut Fatimah Zuhra, M.Sc

2. Prof. Dr. Tamrin, M.Sc 3. Dr. Andriayani, MSi 4. Rikson A.F. Siburian, Ph.D

ANALISIS UNSUR LOGAM MERKURI (Hg) DAN TIMBAL (Pb) YANG TERDAPAT PADA AIR DAN SEDIMEN SUNGAI SEKITAR

PERTAMBANGAN EMAS DI SUMATERA UTARA BATANG TORU

ABSTRAK

Telah dilakukan penelitian tentang analisis logam Merkuri (Hg) dan Timbal (Pb) di sungai sekitar pertambangan emas di Sumatera Utara (Batang Toru). Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kandungan logam berat Merkuri (Hg) dan Timbal (Pb) pada air dan sedimen di sungai sekitar pertambangan emas di Sumatera Utara (Batang Toru). Sampel air dan sedimen diambil dari dua belas stasiun di sekitar sungai pertambangan emas di Sumatera Utara (Batang toru). Penentuan analisa Logam Merkuri dan Timbal dalam air dan sedimen dilakukan dengan menggunakan Atomic Absorption Spectroscopy (AAS). Status polusi ditentukan melalui besarnya kadar Hg dan Pb dalam sampel air dan sedimen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan kadar Merkuri (Hg) pada air dan sedimen yang paling tinggi dari beberapa stasiun yaitu Air : 1.0482 ppb dan Sedimen : 1.1864 ppb. Sedangkan kadar logam berat Timbal (Pb) pada air 0.6849 ppb dan pada sedimen 0.9917 ppb.

Penelitian ini ditemukan kadar yang tinggi terdapat pada sedimen.

Kata kunci : Logam berat; Penambangan emas ; aliran; Penambangan emas

AN ANALYSIS ON MERCURY (Hg) AND PLUMBUM (Pb) METAL ELEMENTS IN RIVER WATER AND SEDIMENTS SURROUNDING

GOLD MINES IN NORTH SUMATERA (BATANG TORU).

ABSTRACT

Research has been carried out on the analysis of Mercury (Hg) and Lead (Pb) metals in rivers around gold mining in North Sumatra (Batang Toru). The purpose of this study was to analyze the heavy metal content of Mercury (Hg) and Lead (Pb) in water and sediment in rivers around gold mining in North Sumatra (Batang Toru).

Water and sediment samples were taken from twelve stations around the gold mining river in North Sumatra (Batang toru). Determination of analysis of Mercury and Lead Metals in water and sediments were carried out using Atomic Absorption Spectroscopy (AAS). Pollution status was determined by the level of Hg and Pb in water and sediment samples. The results showed that the highest levels of mercury (Hg) in water and sediment were the highest from several stations, namely Water:

1.0482 ppb and Sediment: 1.1864 ppb. While the levels of Lead (Pb) heavy metals in water are 0.6849 ppb and in sediments are 0.9917 ppb. This study found high levels found in sediments.

Keywords: Heavy metal; Gold mining; Flow; Gold mining

PRAKATA

Puji dan syukur Penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang memberi kasih dan pertolongannya sehingga penulis menyelesaikan penelitian ini yang berjudul : Analisis Unsur Logam Hg dan Pb Yang Terdapat Pada Air Dan Sendimen Sungai Sekitar Pertambangan Emas Martabe Batang Toru Mandailing.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga Penulis sampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Sumatera Utara, Prof. Dr., Runtung Sitepu, S.H, M.Hum atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister Sains.

2. Bapak Dekan FMIPA Unversitas Sumatera Utara Dr. Kerista Sebayang, MS atas kesempatan menjadi mahasiswa Program Magister Sains pada Program Pascasarjana FMIPA Universitas Sumatera Utara.

3. Bapak Prof. Dr. Zul Alfian, M.Sc selaku Ketua Komisi Pembimbing 4. Ibu Dr. Cut Fatimah Zuhra, M.Si., selaku Anggota Komisi Pembimbing 5. Kepada Prof. Dr. Thamrin, M.Sc selaku Ketua Program Studi

6. Kepada seluruh staf Dosen yang memberi Kuliah di program Magister Kimia maupun pegawai yang telah banyak membantu.

7. Kepada Universitas Sumatera Utara, karena telah memberi wadah pendidikan kepada saya untuk melanjutkan pendidikan.

8. Kepada Bapak Prof. Dr. Jamaran Kaban,M.Si, Ibu Dr. Andriyani, M.Sc, Bapak Rikson Siburian, M.Si, Ph.D, Prof. Dr. Tamrin, M.Sc selaku Dosen Penguji.

9. Kepada orang tua saya Bapak Drs. Edward Sitorus, M.Si dan Juliana Tarigan, S.Pd yang selalu menguatkan dan menyayangi kami anak anak nya yaitu, Ezekiel Berliantoro Sitorus, SE,M.Si, Keluarga Teguh Hutauruk / Eka Putri br.

Sitorus dengan bere kami Mathew Benedict Edzar Hutauruk, adik saya Enjela Anggi Mutiara Sitorus, dan Keluarga Tonggo Sitorus, SH / Dr. Lince R.P. br.

Siregar, SP. MP dengan boru Eunice Beatrice Prayer br. Sitorus yang selalu memberikan support kepada saya. Kiranya Tuhan selalu mempererat keluarga kita menjadi keluarga yang sesuai dengan kebenaran Firman Tuhan.

10. Kepada Bapak Bishop Kristi Wilson Sinurat, S.Th., M.Pd selaku Pimpinan Gereja Methodis Indonesia Distrik 2 Wilayah I, Bapak Rektor Universitas Methodist Indonesia Drs. Humuntal Rumapea, M.Kom beserta jajarannya.

Kepada Bapak Dekan Fakultas Pertanian Ir. Berton Edward Lumbantobing, M.Si beserta Fungsionaris di Fakultas Pertanian, Kepada Bapak/Ibu Dosen dan Pegawai Fakultas Pertanian.

11. Kepada Bapak Neven Sutanto, Ibu Pdt. Hetty Lumy, Ibu Erwini, yang selalu support dan mendoakan dalam perkuliaan saya.

12. Kepada Semua pihak yang telah membantu namun tak dapat disebut satu persatu.

Penulis juga menyadari bahwa tesis ini masih perlu perbaikan, untuk itu Penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun.

Medan, Juni 2019

Efbertias Sitorus

DAFTAR ISI

Halaman

PENGESAHAN TESIS

PENETAPAN PANITIA PENGUJI i

ABSTRAK ii

ABSTRACT iii

PRAKATA iv

DAFTAR ISI vi

DAFTAR TABEL ix

DAFTAR GAMBAR x

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Perumusan Masalah 3

1.3 Batasan Masalah 3

1.4 Tujuan Penelitian 4

1.5 Hipotesis 4

1.6 Manfaat Penelitian 4

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tambang Emas Martabe, Batang toru 5

2.2 Teknik Penambangan 6

2.2.1 Teknik Penambangan Endapan Alluvial di darat 6 2.2.2 Teknik Penambangan Endapan Alluvial Dasar

Sungai 6

2.2.3 Teknik Penambangan Emas Primer 7

2.3 Logam Berat 8

2.3.1 Logam Merkuri (Hg) 9

2.3.2 Logam Timbal (Pb) 11

2.4 Penemaran Logam Berat 14

2.4.1 Sumber-sumber bahan pencemaran logam berat 15 2.4.2 Penemaran Logam Berat pada sungai 16 2.5 Teknologi spektroskopi Serapan Atom (SSA) 18 2.5.1 Prinsip Kerja Spektrofotometri Serapan Atom 18 2.5.2 Instrumentasi Spektrofotometri Serapan Atom 22

2.5.2.1 Sel Atom 22

2.5.2.2 Sumber Cahaya 23

2.5.2.3 Monokromator dan Sistem Optik 23 2.5.2.4 Detektor dan Sistem Elektronik 23

2.5.3 Optimasi Peralatan Spektrofotometri Serapan Atom 24 2.5.4 Teknik Analisis Menggunakan Metode Kurva Standar 25 2.5.5 Gangguan dalam Spektrofotometri Serapan Atom 25 2.6 Kelebihan dan Kekurangan Spektrofotometri Serapan atom 26 BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan tempat Penelitian 27

3.2 Metode Pengambilan Sampel 27

3.3 Deskripsi Area 27

3.4 Alat dan Bahan Penelitian 28

3.4.1. Alat 29

3.4.2 Bahan 29

3.5. Prosedur Peneltian 29

3.5.1. Penyiapan Sampel 29

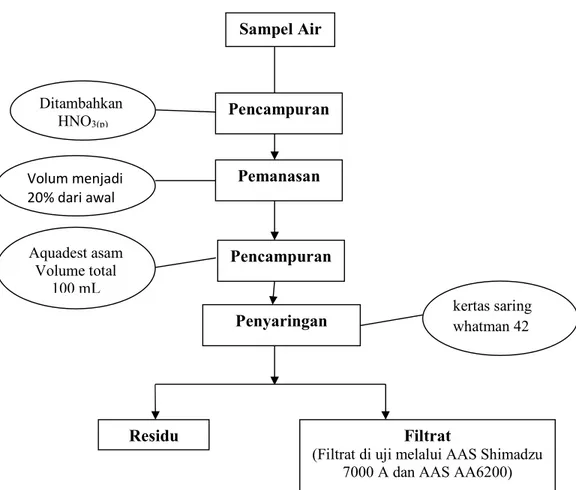

3.5.2. Tahap Destruksi Sampel 29

3.5.2.1. Tahap Destruktif Sampel Air 29 3.5.2.2. Tahap Destruktif Sampel Sediemen 31

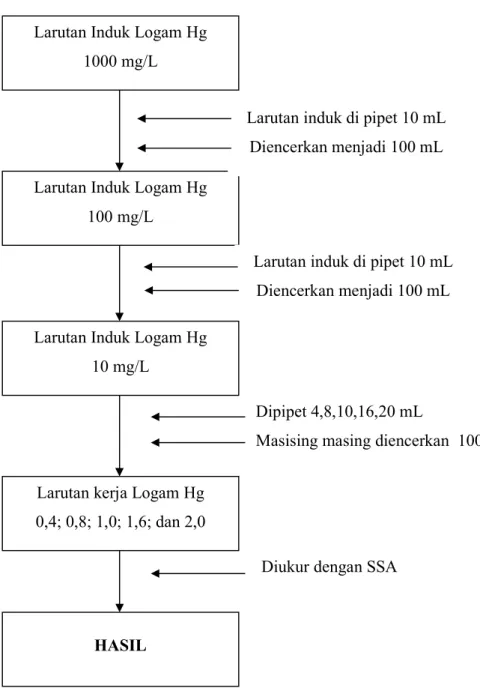

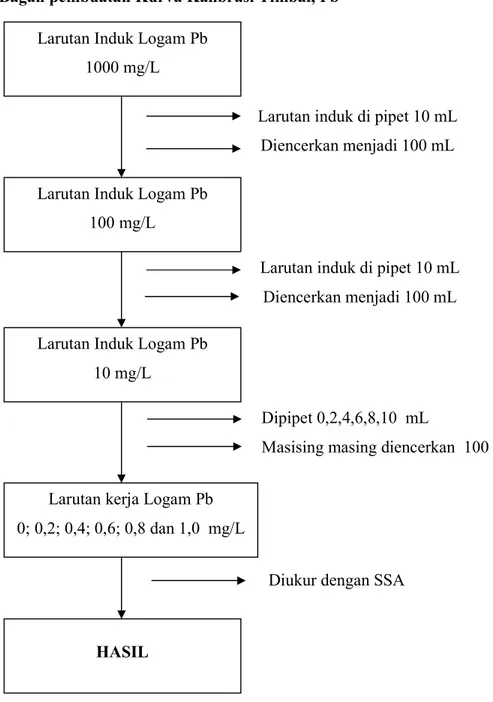

3.6. Pembuatan Larutan Baku 33

3.6.1. Pembuatan Larutan baku raksa (Hg) 34 3.6.2. Pembuatan Larutan baku Logam Timbal (Pb) 34

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kualitas Air Sungai Sekitar Pertambangan Emas 36

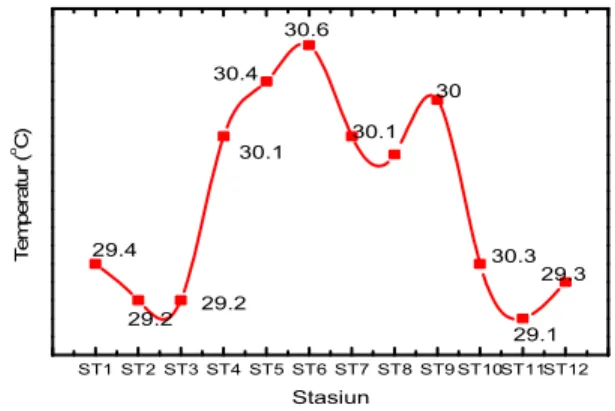

4.1.1 Suhu 36

4.1.2 Derajat Keasaman (pH) 37

4.2 Pengaturan alat SSA pada logam Hg 38

4.2.1 Penentuan Kurva Standar Raksa (Hg) 38 4.2.2 Penentuan Kadar Raksa (Hg) dari sampel Air dan

Sedimen dari beberapa stasiun di sungai sekitar

Batang toru 38

4.2.3 Hasil Kadar Logam Raksa (Hg) 43

4.3 Timbal (Pb) 44

4.3.1 Pengaturan alat SSA pada logam Timbal (Pb) 44 4.3.2 Penentuan Kurva Standar Timbal (Pb) 44 4.3.3 Penentuan Kadar Timbal (Pb) dari sampel Air dan

Sedimen dari beberapa stasiun di sungai sekitar

Batang toru 47

4.4 Hasil Analisis SSA 51

4.4.1 Hasil Kadar Logam Raksa (Hg) 53 4.4.2 Hasil Kadar Logam Timbal (Pb) 53

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan 54

5.2 Saran 54

DAFTAR PUSTAKA 54

LAMPIRAN 60

DAFTAR TABEL

Nomor Judul Halaman

Tabel

3.1 Deskripsi Area 27

4.1 Hasil Pengukuran adsorbansi Larutan Standar Raksa (Hg) 38 4.2 Perhitungan Persamaan garis Regrest Logam Raksa (Hg) 39 4.3 Analisis data statistik untuk menghitung kadar Raksa (Hg) Pada

air dari stasiun 1 di sungai sekitar pertambangan emas Batang toru 41 4.4 Hasil perhitungan kadar raksa (Hg) pada air dari beberapa Stasiun

dan kedalaman di sungai sekitar pertambangan emas Batang toru 41 4.5 Analisis data statistik untuk menghitung kadar Raksa (Hg) Pada sedimen

dari stasiun 1 di sungai sekitar pertambangan emas Batang toru 42 4.6 Hasil perhitungan kadar raksa (Hg) pada sedimen dari beberapa Stasiun

dan kedalaman di sungai sekitar pertambangan emas Batang toru 42 4.7 Hasil Pengukuran adsorbansi Larutan Standar Timbal (Pb) 45 4.8 Perhitungan Persamaan garis Regrest Logam Timbal (Pb) 45 4.9 Analisis data statistik untuk menghitung kadar Timbal (Pb) Pada air

dari stasiun 1 di sungai sekitar pertambangan emas Batang toru 47 4.10 Hasil perhitungan kadar Timbal (Pb) pada air dari beberapa Stasiun

dan kedalaman di sungai sekitar pertambangan emas Batang toru 47 4.11 Analisis data statistik untuk menghitung kadar Timbal (Pb) Pada sedimen

dari stasiun 1 di sungai sekitar pertambangan emas Batang toru 48 4.12 Hasil perhitungan kadar Timbal (Pb)pada sedimen dari beberapa Stasiun

dan kedalaman di sungai sekitar pertambangan emas Batang toru 50 4.13 Perbandingan hasil Analisa pada air dan sedimen 53

DAFTAR GAMBAR

Nomor Judul Halaman

Gambar

2.1 Peta Kabupaten Tapanuli Selatan ` 5

2.2 Logam Timbal 11

2.3 Skema umum komponen pada alat SSA 20

2.4 Lampu Katoda berongga 23

2.5 Photo Multiplier tube 24

3.1 prosedur Analisa Logam berat Hg dan Pb dalam Air 30 3.2 prosedur Analisa Logam berat Hg dan Pb dalam sedimen 32 3.3 Flow shett pembuatan kurva kalibrasi raksa (Hg) 34 3.4 Flow shett pembuatan kurva kalibrasi Timbal (Pb) 35

4.1. Histogram nilai suhu dari sampel 36

4.2. Histogram Nilai pH setiap stasiun sampel. 37

4.3 Kurva Larutan Standar Logam Raksa (Hg) 40

4.4 Kurva Larutan Standar Logam Timbal (Pb) 46

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Air merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan karena semua makhluk hidup di dunia ini memerlukan air. Tumbuhan dan hewan sebagian besar tersusun oleh air. Sel tumbuhan mengandung lebih dari 75% air dan sel hewan mengandung lebih dari 67%. Kurang dari 0,5% air secara langsung dapat digunakan untuk kepentingan manusia (Widiyanti, 2004).

Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Nomor 14/PRT/M/2010 menyebutkan bahwa kebutuhan air rata-rata secara wajar adalah 60 l/orang/hari untuk segala keperluannya. Kebutuhan akan air bersih dari tahun ke tahun diperkirakan terus meningkat. Menurut (Suripin, 2002), pada tahun 2000 dengan jumlah penduduk dunia sebesar 6,121 milyar diperlukan air bersih sebanyak 367 km3 per hari, maka pada tahun 2025 diperlukan air bersih sebanyak 492 km3 per hari, dan pada tahun 2100 diperlukan air bersih sebanyak 611 km3 per hari.

Penurunan kualitas air ini diakibatkan oleh adanya zat pencemar, baik berupa komponen-komponen organik maupun anorganik. Komponen-komponen anorganik, diantaranya adalah logam berat yang berbahaya. Beberapa logam berat tersebut banyak digunakan dalam berbagai keperluan sehari-hari, oleh karena itu diproduksi secara rutin dalam skala industri. Penggunaan logam-logam berat tersebut dalam berbagai keperluan sehari-hari, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau sengaja maupun tidak sengaja, telah mencemari lingkungan.

Beberapa logam berat yang berbahaya dan sering mencemari lingkungan terutama adalah merkuri (Hg), timbal/timah hitam (Pb), arsenik (As), tembaga (Cu), kadmium (Cd), khromium (Cr), dan nikel (Ni) (Fardiaz, 2005). Logam-logam berat tersebut diketahui dapat mengumpul di dalam tubuh organisme, dan tetap tinggal dalam tubuh dalam jangka waktu lama sebagai racun yang terakumulasi (Fardiaz, 2005; Palar, 1994).

Tambang Emas Batang toru adalah tambang emas mencakup luas 30 km² yang berada dalam Kontrak Karya (KK) generasi keenam dengan luas wilayah

keseluruhan 1.639 km². Sumber daya per tanggal 31 Desember 2015 tercatat 7,5 juta ounce emas dan 67 juta ounce perak. Produksi dimulai di Tambang Emas Batang Toru pada tanggal 24 Juli 2012. Daerah operasional tambang terpusat di wilayah Pit Purnama dan sebuah instalasi pengolahan bijih emas dengan metode carbon-in-leach yang memiliki kapasitas 4,5 juta ton bijih per tahun dan memproduksi lebih dari 250.000 ounce emas dan 2-3 juga ounce perak per tahun.

Kegiatan pertambangan emas rakyat (artisanal mining), salah satu proses untuk mendapatkan emas adalah proses amalgamasi, di mana proses amalgamasi adalah proses percampuran antara emas dan merkuri (Hg).

Teknik amalgamasi dilakukan dengan cara mencampur batuan yang mengandung logam emas dan merkuri dengan menggunakan tromol (Sualang, 2001). Kegiatan tersebut dibutuhkan aliran air untuk memisahkan batuan halus dan amalgam (campuran merkuri dan emas) yang dialirkan ke kolam penampungan limbah (tailling). Tingginya konsentrasi Merkuri dalam contoh tailling pada umumnya disebabkan oleh proses amalgamasi yang tidak sempurna (Lingkubi, 2004).

Merkuri (Hg) dapat terpapar pada penambang emas secara tradisional pada saat proses penyaringan dan pemijaran. Pada proses penyaringan merkuri (Hg) masuk ke dalam tubuh melalui kulit disebabkan karena proses penyaringan dilakukan pencampuran merkuri. Uap merkuri (Hg) dapat terpajar pada penambang emas tradisional karena proses pemijaran dimana bijih emas yang telah diikat dengan merkuri akan dipanaskan pada suhu yang sangat tinggi dan merkuri akan menguap dan penguapan merkuri (Hg) masuk ke dalam tubuh manusia melalui inhalasi. Pemajanan berulang uap merkuri (Hg) dapat terakumulasi dalam tubuh manusia. Pada konsentrasi yang sangat tinggi maka dapat mengakibatkan salah satu penyakit yaitu disfungsi ginjal (Rianto, 2012).

Teknik pemurnian logam emas salah satu caranya adalah dengan Pemurnian logam emas dengan boraks. Cara ini umumnya digunakan saat proses peleburan logam emas. Boraks pada saat peleburan emas bertindak sebagai oksidator berkekuatan sedang. Cairan boraks panas pada saat emas meleleh akan mengoksidasi sebagian besar logam-logam dasar yang sebelumnya membentuk paduan dengan emas. Cemaran timbal (Pb) dalam jumlah kecil, bisa dipisahkan

dari cairan logam emas. Untuk tembaga, seng, dan sebagain unsur kimia metalloid juga dapat dilakukan dengan Pemurnian logam emas dengan boraks. Limbah logam berat yang masuk ke badan perairan akan mengalami proses absorbsi, adsorbsi, dan pengendapan sehingga dapat meningkatkan konsentrasi Pb di perairan. Pada kadar tertentu logam berat dapat bersifat racun bagi kehidupan biota perairan (Sanusi, 2006). Gad dan Pham (2014) menyatakan bahwa logam berat dapat terakumulasi dalam tulang, merusak sistem saraf, dan mengganggu kerja otak pada manusia.

Sehubungan dengan hal di atas maka perlu diadakan penelitian tentang :

“ANALISIS UNSUR LOGAM MERKURI (Hg) DAN TIMBAL (Pb) YANG TERDAPAT PADA AIR DAN SENDIMEN SUNGAI SEKITAR PERTAMBANGAN EMAS DI SUMATERA UTARA (BATANG TORU)”

dalam upaya untuk mengetahui setiap aktifitas penambangan harus memperhatikan dan mempertahankan ekosistem, sebab lingkungan hidup itu berkait erat dengan keberlanjutan hidup dan kehidupan manusia. Keberadaan generasi mendatang akan dipengaruhi oleh ekosistem saat ini, sehingga untuk keberlangsungan kehidupan maka keterjagaan alam akan sangat menentukan.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang di temukan adalah :

1. Bagaimanakah kadar logam berat Hg dan Pb di air dan sedimen pertambangan emas dan sungai sekitar pertambangan emas di Sumatera Utara (batang toru).

2. Bagaimana perbandingan antara air dan sedimen terhadap kadar logam Hg dan Pb pada sungai sekitar pertambangan emas di Sumatera Utara (Batang toru).

1.3. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya diteliti keberadaan logam : Hg dan Pb dengan mengambil 12 stasiun sampel air dan sedimen sungai sekitar pertambangan emas di Sumatera Utara (Batang Toru). dengan jarak terdekat 1118.19 km dari lokasi pertambangan emas di Sumatera Utara (Batang Toru).

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menganalisis kandungan logam berat Hg dan Pb pada air dan sedimen di sungai sekitar pertambangan emas di Sumatera Utara (Batang Toru).

2. Membandingkan kandungan logam Hg dan Pb pada air dan sedimen di sungai sekitar pertambangan emas di Sumatera Utara (Batang Toru).

1.5. Hipotesis

Kadar Logam berat Raksa dan Timbal pada air dan sedimen pertambangan emas dan sekitar sungai pertambangan emas di Sumatera Utara (Batang Toru).

tidak melampaui batas yang sudah ditentukan oleh Kementerian Lingkungan.

1.6. Manfaat Penelitian

1. Batang toru serta sebagai bahan acuan untuk penelitian lebih lanjutdan informasi bagi siapa saja (peneliti maupun penulis lain) yang peduli terhadap kondisi lingkungan dan kesehatan khususnya kualitas air Sungai sekitar Pertambangan emas Batang toru serta pengaruhnya terhadap kesehatan masyarakat yang menkonsumsi air Sungai sekitar pertambangan emas di Sumatera Utara (Batang Toru).

2. Sebagai bahan informasi kepada pengusaha dalam mengambi kebijakan pengaturan manajemen lingkungan khususnya dalam proses pengelolaan biji emas dengan menggunakan bahan logam berat.

3. Sebagai bahan informasi kepada masayarakat pentingnya mengetahui informasi-informasi terkait bahayanya logam berat yang masuk kedalam tubuh.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tambang Emas Batang Toru

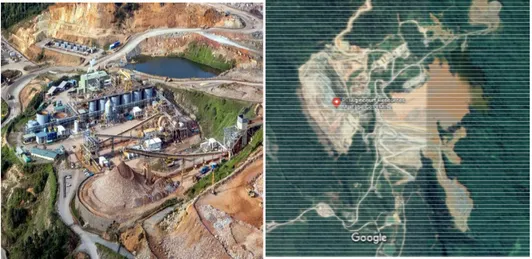

Perusahaan tambang emas yang beroperasi di Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara dengan luas wilayah 1.639 km2. Tambang emas di Batang Toru berada di sekitar aliran sungai Batang Toru. Tambang emas Batang Toru mulai dibuka pada tahun 1997. Perusahaan melakukan eksplorasi emas sebanyak 6,3 ton per tahun selama 10 tahun. Proses eksplorasi dimulai pada awal 2010.

Tambang Emas Batang toru memiliki potensi sumberdaya 8,05 juta ounce emas dan 77 juta ounce perak. Kapasitas per tahun sebesar 250.000 ounce emas dan 2-3 juta ounce perak berbiaya rendah. Pada awal tahun 2013 Pengelola tambang emas Batang toru, G-Resources, menggenjot target produksi dari 250 ribu ounces menjadi 280 ribu ounce (7,9 ton emas). Lebih dari dua ribu orang saat ini bekerja di Tambang Emas Batang toru, 75% direkrut dari masyarakat di lima belas desa di sekitar tambang. (www.bangazul.com.)

Gambar 2.1. Lokasi Pertambangan Emas di Sumatera Utara (Batang Toru).

Senyawa logam berat biasanya banyak terdapat dalam limbah industri.

Keberadaan logam berat di perairan laut dan pantai dapat berasal dari berbagai sumber, antara lain dari kegiatan pertambangan, rumah tangga, limbah pertanian dan buangan industri (Rochyatun et al., 2006). Air merupakan sumber daya alam

yang digunakan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dilindungi agar tetap bisa bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta mahluk hidup lainnya, oleh karena itu, perlindungan terhadap kualitas air sangat penting dan berpengaruh besar terhadap kesehatan mahluk hidup dan peningkatan lingkungan yang sehat, untuk menjaga atau mencapai kualitas tersebut, yaitu kualitas air yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan mutu air yang diinginkan, maka perlu upaya pelestarian untuk memelihara fungsi air sehingga kualitasnya tetap memenuhi baku mutu yang ditetapkan (Susanto, 2005).

2.2 . Teknik Penambangan

Adapun beberapa teknik penambangan sebagai berikut : 2.2.1. Teknik Penambangan Endapan Alluvial Di Darat

Metode penambangan emas alluvial di darat dengan menggunakan metode semprot (Hidrolic Mining). Metode ini umumnya menggunakan dua buah mesin berfungsi sebagai penyedot air dari sungai atau rawa dan yang lainnya digunakan untuk menyedot lumpur yang mengandung biji emas, kemudian disaring di sluice box dan ditambahkan merkuri/air raksa ke dalam sedimen yang tersaring, maka akan diperoleh biji emas kotor berupa amalgam (emas + merkuri). Sedimen yang mengandung biji emas kotor ini diolah langsung di lokasi penambangan kemudian biji emas kotor ini di ambil dan di sisihkan dari sedimen/lumpur (sludge).

Kemudian amalgam dibakar untuk mendapatkan biji emas murni.

2.2.2. Teknik Penambangan Endapan Alluvial Dasar Sungai.

Metode penambangan ini menggunakan metode kapal keruk (Dreging) dan perahu atau tongkang dengan menggunakan mesin dompeng. Sejak tahun 1998 metode ini berkembang di Kalimantan Barat. Pada metode ini, lumpur yang mengandung biji emas di dasar sungai disedot dari mesin dompeng yang berada di atas perahu atau tongkang, kemudian alat ini dilengkapi dengan alat pemisah/pengolah (sluice box) yang berfungsi sebagai penyaring. Proses pendulangan/penambahan merkuri berlangsung diatas perahu maupun pada kolam-kolam yang telah disediakan. Kemudian di hasilkan amalgam (emas + merkuri) dan untuk mendapatkan biji emas murni maka amalgam tersebut dibakar

dengan suhu yang tinggi. Proses pembakaran amalgam ini di maksudkan untuk melepaskan biji emas dari ikatan merkuri dan biasanya dilakukan di rumah- rumah penduduk ataupun di lokasi sedangkan limbah sedimen hasil proses amalgam ini dibuang langsung ke badan sungai dan dapat berpengaruh pada kesehatan dan lingkungan sekitar.

2.2.3. Teknik Penambangan Emas Primer

Teknik penambangan emas primer ini berlangsung dalam batubatuan.

Metode ini berkembang sejak tahun 1996. Metode penambangan emas ini dilakukan dengan menggali sumur atau terowongan sampai menemukan emas.

Sumur/lubang yang dibuat dapat berukuran 1,5 m x 1,5 m dengan kedalaman tergantung pada keberadaan batuan emas tersebut. Batuan yang mengandung emas dijadikan tepung dengan Road Mill, kemudian hasil hancuran ini ditambahkan air raksa, kapur dan daun tanpa getah. Lumpur hasil gelundungan dipisahkan dan tailling dibuang dan amalgam kemudian diperas menggunakan kain kasa. Sisa merkuri dapat dipakai lagi di amalgam kemudian dipanaskan untuk menghasilkan emas murni, semua pekerjaan ini dilakukan didarat.

Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, pemulihan kalitas lingkungan di Daerah kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat adalah terjadinya pencemaran air yang diperkirakan sebagai akibat adanya kegiatan Penambangan Tanpa Izin (PETI), Penebangan hutan secara ilegal, penggunaan pestisida yang berlebihan dan kegiatan kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap badan air Sungai Landak yang pada akhirnya menuju ke sungai utama yaitu Sungai Kapuas. Keadaan inilah yang perlu dicegah dan ditanggulangi melalui beberapa cara pendekatan dalam penangananya. Hal tersebut sangatlah penting mengingat kondisi Sumber daya alam dan kekayaan alam yang dimiliki Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tingkat keanekaragaman yang tinggi, bahkan ratusan jenis spesies pohon masih belum banyak diketahui manfaatnya karena itu sumber daya alam yang ada tersebut merupakan salah satu aset dan modal dasar pembangunan perlu dilestarikan dari kerusakan dan pencemaran (Dinas Petamben & LH Kab Landak, 2007).

2.3. Logam Berat

Logam berat dalam konsentrasi yang sangat rendah disebut sebagai logam renik. Logam berat (heavy metals) merupakan sekelompok elemen-elemen logam yang dikategorikan berbahaya jika masuk ke dalam tubuh mahluk hidup. Logam- logam seperti merkuri (Hg), nikel (Ni), kromium (Cr), kadmium (Cd), dan timbal (Pb) dapat ditemukan dalam lingkungan perairan yang tercemar limbah (Nugroho, 2006). Logam berat merupakan logam yang memiliki nilai densitas lebih dari 5 g/cm3 (Hutagalung, 1991).

Logam berdasarkan toksisitasnya dibagi menjadi tiga kelompok (Darmono, 1995), yaitu:

a. Toksisitas tinggi, contohnya merkuri (Hg), kadmium (Cd), timbal (Pb), arsen (As), tembaga (Cu), dan seng (Zn).

b. Toksisitas sedang, contohnya kromium (Cr), nikel (Ni), dan kobalt (Co).

c. Toksisitas rendah, contohnya mangan (Mn) dan besi (Fe)..

Seperti unsur-unsur kimia lainnya, unsur-unsur logam berat juga dibutuhkan oleh organisme hidup dalam berbagai proses metabolisme untuk pertumbuhan dan perkembangan sel-sel tubuhnya. Sebagai contoh, kobal (Co) dibutuhkan untuk pemben-tukan vitamin B12, besi (Fe) dibutuhkan untuk pembuatan haemoglobin, sedangkan seng (Zn) berfungsi dalam enzim-enzim dehidrogenase. Tetapi unsur logam berat dalam jumlah yang berlebihan akan bersifat racun. Toksisitas (daya racun) logam berat tergantung pada jenis, kadar, efek si-nergis-antagonis dan bentuk fisika-kimianya.

Di samping faktor-faktor tersebut, faktor lingkungan perairan seperti pH, kesadahan, suhu dan salinitas juga turut mempengaruhi toksisitas logam berat.

Penurunan pH air menyebabkan toksisitas logam berat makin besar. Sebagai contoh, toksisitas nikel sianida (NiCN) berubah menjadi 1000 kali lebih toksik bila pH turun sebanyak 1,5. Kesadahan yang tinggi dapat mengurangi toksisitas logam berat karena logam berat dalam air dengan kesadahan yang tinggi membentuk senyawa kompleks yang mengendap dalam air. Urutan toksisitas logam berat adalah: Hg2+> Cd2+> Ag2+> Ni2+> Pb2+>As2+>Cr2+>Sn2+>Zn2+

2.3.1. Logam Merkuri (Hg)

Sebagai unsur, merkuri (Hg) berbentuk cair keperakan pada suhu kamar.

Merkuri membentuk berbagai persenyawaan baik anorganik (seperti oksida, klorida, dan nitrat) maupun organik. Merkuri dapat menjadi senyawa anorganik melalui oksidasi dan kembali menjadi unsur merkuri (Hg) melalui reduksi.

Merkuri anorganik menjadi merkuri organik melalui kerja bakteri anaerobic tertentu dan senyawa ini secaralambat berdegredasi menjadi merkuri anorganik.

Merkuri mempunyai titik leleh (-38,87) dan titik didih 35,00C. Produksi air raksa diperoleh terutama dari biji sinabar (86,2 % air raksa). Salah satu cara melalui pemanasan bijidengan suhu 8000C dengan menggunakan O2 (udara).Sulfur yang dikombinasi dengan gas O2, melepaskan merkuri sebagai uap air yang mudah terkonsentrasi. Sianida juga dapat juga dipanaskan dengan kapur dan belerang bercampur kalsium, dan akan melepaskan uap logam merkuri. Hal yang tersebut diatas merupakan cara lain, tetapi merkuri umumnya dimurnikan melalui proses destilasi. Bijih merkuri juga ditemukan pada batu dan bercampur dengan bijih lain sepertitembaga, emas, seng dan perak. Sedikitnya beberapa efek toksitsitas darimerkuri telah diketahui sejak abad ke 18.

Pada tahun 1889, Charcot, sclinical lectures on diseases of the Nervous system telah menerangkan mengenai tremor yang diakibatkan oleh paparan merkuri. Pada text book Neurology klasik Wilson ynag diterbitkan pada tahun 1940, Wilson telah menerangkan mengenai tremor mengiidentifikasi gangguan kogniif yangdiperantarai merkuri seperti gangguan perhatian, excitement, dan halusinasi. Produksi air raksa diperoleh terutama dari bijih sinabar (86,2 % air raksa). Salah satu cara melalui pemanasan bijih dengan suhu 800oC dengan menggunakan O2 (udara). Sulfur yang dikombinasi dengan gas O2, melepaskan merkuri sebagai uap air yang mudah terkosentrasi. Cinnabar juga dapat dipanaskan dengan kapur dan belerang bercampur kalsium,dan akan melepaskan uap logam merkuri. Hal yang tersebut diatasmerupakan cara lain, tetapi merkuri umumnya dimurnikan melalui proses destilasi. Bijih merkuri juga ditemukan pada batu dan bercampur denganbijih lain seperti tembaga, emas, timah, seng dan perak. Toksisitas merkuriinorganik terjadi dalam beberapa bentuk Merkuri metalik (Hg), merkuri merkurous (Hg1+), atau merkuri merkuri (Hg2+).

Toksisitas dari merkuri inorganik dapat terjadi dari kontak langsung melalui kulit atau saluran gastro intestinal atau melalui uap air merkuri. Uap air merkuri berdifusi melalui alveoli, terionisasi di darah, dan akhirnya disimpan di sistem saraf pusat. Logam merkuri (Hg), mempunyai nama kimia hydragyrum yang berarti cair. Logam merkuri dilambangkan dengan Hg. Pada periodika unsur kimia Hg menempati urutan (NA) 80 dan mempunyai bobot atom (BA) 200,59.

Merkuri telah dikenal manusia sejak manusia mengenal peradapan. Logam ini dihasilkan dari bijih sinabar, HgS, yang mengandung unsur merkuri antara 0,1% - 4%.

HgS + O2 Hg + SO2

Merkuri yang telah dilepaskan kemudian dikondensasi, sehingga diperoleh logam cair murni. Logam cair inilah yang kemudian digunakan oleh manusia untuk bermacam-macam keperluan.

Efek merkuri

Ion merkuri menyebabkan pengaruh toksik, karena terjadinya proses presipitasi protein menghambat aktivitas enzim dan bertindak sebagai bahan yang korosif. Merkuri juga terikat oleh gugus sulfhidril, fosforil, karboksil, amida dan amina, dimana dalam gugus tersebut merkuri dapat menghabat fungsi enzim.

Efek toksisitas merkuri pada manusia bergantung pada bentuk komposisi merkuri, jalan masuknya ke dalam tubuh, dan lamanya berkembang. Contohnya adalah bentuk merkuri (HgCl2) lebih toksik daripada bentuk merkuro (HgCl). Hal in disebabkan karena bentuk divalent lebih mudah larut daripada bentuk monovalen. Disamping itu, bentuk HgCl2 juga cepat dan mudah diabsorbsi sehngga daya toksisitasnya lebih tinggi (Alfian Z, 2006)

Diagnosis toksisitas Hg tidak dapat dilakukan dengan tes biokimiawi.

Indikator toksisitas Hg hanya dapat didiagnosis dengan analisis kadar Hg dalam darah atau urin dan rambut.

Tragedi yang dikenal dengan “Minamata Disease” (penyakit minamata), berdasarkan peneltitian ditemukan penduduk di sekitar kawasan tersebut memakan ikan yang berasal dari laut sekitar Teluk Minamata yang mengandung Merkuri yang berasal dari buangan sisa industry plastik. Gejala keanehan mental

dan cacat saraf mulai tampak terutama pada anak-anak. Namun baru sekitar 25 tahun kemudian sejak gejala penyakit tersebut ditemukan, pemerintah jepang menghentikan pembuangan Hg. Untuk emnghilangkan sisa – sisa bahan pencemar dam melakukan tehabilitasi penduduk yang terkena dampak menahun (kronis), (Lasut, 2002)

2.3.2. Logam Timbal (Pb)

Timbal (Pb) merupakan salah satu jenis logam berat yang sering juga disebutdengan istilah timah hitam. Timbal memiliki titik lebur yang rendah, mudahdibentuk, memiliki sifat kimia yang aktif sehingga biasa digunakan untukmelapisi logam agar tidak timbul perkaratan. Timbal adalah logam yang lunakberwarna abu-abu kebiruan mengkilat dan memiliki bilangan oksidasi +2 (Sunarya, 2007).

Gambar 2.2. Logam Timbal (Pb) (Temple, 2007)

Timbal mempunyai nomor atom 82 dengan berat atom 207,20. Titik leleh timbal adalah 17400C dan memiliki massa jenis 11,34 g/cm3 (Widowati, 2008). Palar (1994) mengungkapkan bahwa logam Pb pada suhu 500-6000C dapat menguap dan membentuk oksigen di udara dalam bentuk timbal oksida (PbO). Dibawah inimerupakan tabel yang menunjukkan beberapa sifat fisika yang dimiliki timbal.

Timbal merupakan salah satu logam berat yang sangat berbahaya bagi makhlukhidup karena bersifat karsinogenik, dapat menyebabkan mutasi, terurai dalamjangka waktu lama dan toksisistasnya tidak berubah (Brass & Strauss, 1981). Pb dapat mencemari udara, air, tanah, tumbuhan, hewan, bahkan manusia.

Masuknya Pb ke tubuh manusia dapat melalui makanan dari tumbuhan yang biasadikonsumsi manusia seperti padi, teh dan sayur-sayuran. Logam Pb terdapat diperairan baik secara alamiah maupun sebagai dampak dari aktivitas manusia.

Logam ini masuk ke perairan melalui pengkristalan Pb di udara dengan bantuan air hujan. Selain itu, proses korofikasi dari batuan mineral juga merupakan salahsatu jalur masuknya sumber Pb ke perairan (Palar, 1994).

Timbal secara alami terdapat sebagai timbal sulfida, timbal karbonat, timbal sulfatdan timbal klorofosfat (Faust, et.al. 1981). Kandungan Pb dari beberapa batuan kerak bumi sangat beragam. Batuan eruptif seperti granit dan riolit memilikikandungan Pb kurang lebih 200 ppm.Timbal (Pb) merupakan logam yang bersifat neurotoksin yang dapat masuk danterakumulasi dalam tubuh manusia ataupun hewan, sehingga bahayanya terhadaptubuh semakin meningkat (Kusnoputranto, 2006). Menurut Underwood dan Shuttle (1999), Pb biasanya dianggap sebagai racun yang bersifat akumulatif dan akumulasinya tergantung levelnya. Hal itu menunjukkan bahwa terdapat pengaruhpada ternak jika terdapat pada jumlah di atas batas ambang. Lebih lanjut Underwood dan Shuttle (1999) mencantumkan batas ambang untuk ternak unggas dalam pakannya, yaitu: batas ambang normal sebesar 1 – 10 ppm, batas ambang tinggi sebesar 20 – 200 ppm dan batas ambang toksik sebesar lebih dari 200 ppm.Timbal (Pb) menurut Frank, (1995) dapat diserap dari usus dengan sistem transport aktif. Transport aktif melibatkan carrier untuk memindahkan molekul melaluimembran berdasarkan perbedaan kadar atau jika molekul tersebut merupakan ion.Pada saat terjadi perbedaan muatan transport, maka terjadi pengikatan danmembutuhkan energi untuk metabolisme (Rahde, 1991).

Toksisitas Logam Timbal

Berdasarkan toksisitasnya, logam berat digolongkan ke dalam tiga golongan yaitu (Connel dkk, 1995) :

1. Hg, Cd, Pb, As, Cu dan Zn yang mempunyai sifat toksik yang tinggi, 2. Cr, Ni dan Co yang mempunyai sifat toksik menengah

3. Mn dan Fe yang mempunyai sifat toksik rendah

Toksisitas logam berat sangat dipengaruhi oleh faktor fisika, kimia dan biologi lingkungan. Beberapa kasus kondisi lingkungan tersebut dapat mengubah laju absorbsi logam dan mengubah kondisi fisiologis yang mengakibatkan berbahayanya pengaruh logam. Akumulasi logam berat Pb pada tubuh manusia yang terjadi secara terus menerus dapat mengakibatkan anemia, kemandulan, penyakit ginjal, kerusakan syaraf dan kematian.Timbal dalam bentuk anorganik dan organik memiliki toksitas yang sama pada manusia. Misalnya pada bentuk organik seperti tetraetil-timbal dan tetrametiltimbal (TEL dan TML). Timbal dalam tubuh dapat menghambat aktivitas kerja enzim. Namun yang paling berbahaya adalah toksitas timbal yang disebabkan oleh gangguan absorbsi kalsium Ca. Hal ini menyebabkan terjadinya penarikan deposit timbal dari tulang tersebut (Darmono, 2001).Timbal adalah logam toksik yang bersifat kumulatif sehingga mekanisme toksitasnya dibedakan menurut beberapa organ yang dipengaruhinya, yaitu sebagai berikut :

a. Sistem hemopoeitik: timbal akan menghambat sistem pembentukanhemoglobin sehingga menyebabkan anemia

b. Sistem saraf pusat dan tepi: dapat menyebabkan gangguan enselfalopatidan gejala gangguan saraf perifer

c. Sistem ginjal : dapat menyebabkan aminoasiduria, fostfaturia, gluksoria,nefropati, fibrosis dan atrofi glomerular

d. Sistem gastro-intestinal: dapat menyebabkan kolik dan konstipasi

e. Sistem kardiovaskular: menyebabkan peningkatan permeabelitas kapilerpembuluh darah

f. Sistem reproduksi: dapat menyebabkan kematian janin pada wanita danhipospermi dan teratospermia (Darmono, 2001).

Di perairan, timbal ditemukan dalam bentuk terlarut dan tersuspensi. Kelarutan timbal cukup rendah sehingga kadar timbal dalam air relatif sedikit. Bahan bakaryang mengandung timbal juga memberikan kontribusi yang berarti bagi keberadaan timbal dalam air (Effendi, 2003).

2.4. Pencemaran Logam Berat

Menurut Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 ayat (14) menyebutkan bahwa, pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya mahkluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan (Santosa, 2001).

Pencemaran logam berat terhadap alam lingkungan merupakan suatu proses yang erat hubungannya dengan penggunaan logam tersebut oleh manusia.

Pada awal digunakannya logam sebagai alat, belum diketahui pengaruh pencemaran pada lingkungan. Proses oksidasi dari logam yang menyebabkan perkaratan sebetulnya merupakan tanda-tanda adanya hal tersebut di atas. Tahun demi tahun ilmu kimia berkembang dengan cepat dan dengan mulai ditemukannya garam logam (HgNO3, PbNO3, HgCl, CdCl2), karena diperjual-belikannya garam tersebut untuk industri, maka tanda-tanda pencemaran lingkungan mulai timbul (Darmono, 1995).

Aktifitas manusia dapat meningkatkan kosentrasi logam menjadi lebih tinggi. Pertambangan dan pengolahan biji, limbah domestik, limbah air, limpasan air hujan dan pembuangan limbah industri merupakan sumber utama pencemaran logam berat. Dalam banyak kasus, logam berat terdapat secara alami dalam badan air pada tingkat dibawa ambang batas beracun, namun sifat logam yang tidak bias didegradasi walaupun dalam kosentrasi rendah masih mungkin menimbulkan resiko kerusakan melalui penyerapan dan bioakumulasi oleh organism.

Logam dinyatakan polutan atau pencemar yang sangat toksik karena logam bersifat tidak mudah terurai, banyak bahan pencemar logam yang digunakan oleh industri seperti raksa (Hg), kromium heksavalen (Cr) (VI), arsen (As), cadmium (Cd), tembaga (Cu), timbal (Pb), seng (Zn) dan Nikel (Ni) Sastrawijaya (1991). Penelitian (Hu, K.Z. et.al., 2013) terkait dengan pencemaran logam berat pada perairan laut di perairan China mengatakan bahwa selain aktifitas manusia yang kompleks pencemaran dan penyebaran logam berat juga dipengaruhi oleh faktor lain yaitu pergantian musim. Biotoksik logam berat bisa

dipengaruhi oleh oksigen terlarut, banjir dan pengaruh pengaruh antropogenik yang tidak terlepas dari pengaruh waktu, setiap musim memiliki konsentrasi logam yang berbeda. Sampel sedimen dikumpulkan dari perairan pantai barat daya Laizhou Bay dan sungai-sungai yang terhubung selama musim panas dan musim gugur 2012.

Secara bersamaan logam diukur untuk menilai kualitas sedimen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua sedimen dengan kandungan logam berat menyebabkan keracunan karena zat organik karbon mampu mengikat logam berat pada sedimen. sedangkan kontribusi logam kadmium (Cd) yang paling beracun dalam sedimen sungai lebih mudah dipengaruhi oleh aktivitas antropogenik dibandingkan dengan logam berat dalam sedimen laut (Hu, K.Z.

et.al., 2013).

2.4.1. Sumber-sumber bahan pencemaran logam berat

Beban pencemar (polutan) adalah bahan-bahan yang bersifat asing bagi alam atau bahan yang berasal dari alam itu sendiri yang memasuki suatu tatanan ekosistem sehingga mengganggu peruntukan ekosistem tersebut. Sumber pencemaran yang masuk ke badan perairan dibedakan atas pencemaran yang disebabkan oleh alam polutan (alamiah) dan pencemaran karena kegiatan manusia atau biasa disebut polutan antropogenik (Rahmawati, 2011). Logam berat bisa masuk ke lingkungan laut secara alami melalui; pelapukan, erosi batuan dan tanah, atau melalui limpasan perkotaan dan kota, air hujan, limbah, limbah industri, operasi pertambangan, atmosfer deposisi dan aktivitas (Gowre- Govindasamy, 2014).

Penelitian (Sudarmadji, 2006) yang berjudul “Toksikologi Logam Berat B3 dan Dampaknya Terhadap Kesehatan” membagi sumber bahan pencemar logam berat menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

a. Sumber dari Alam

Keberadaan logam berat dapat dijumpai secara alami, misalnya dalam bebatuan maupun pada air hujan serta pada udara. Timbal (Pb) misalnya yang secara alami dapat ditemukan dalam bebatuan sekitar 13 mg/kg, Merkuri (Hg) dapat dijumpai dari gas gunung berapi dan penguapan dari air laut.

b. Sumber dari Industri

Industri adalah salah satu penghasil logam berat yang paling berpotensi mencemari lingkungan. Misalnya pada industri yang memakai timbal (Pb) sebagai bahan baku, seperti industri pengecoran yang dapat menghasilkan timbal konsentrat (Primary lead) maupun secondary lead yang berasal dari potongan logam (scrap), industri baterai yang banyak menghasilkan timbal terutama lead antimony alloy dan lead oxides sebagai bahan dasarnya serta industri kabel yang dapat menghasilkan logam Cd, Fe, Cr, Au dan arsenik yang juga membahayakan kehidupan mahkluk hidup.

c. Sumber dari Transportasi

Hasil pembakaran dari bahan tambahan (aditive), Pb pada bahan bakar kendaraan bermotor yang menghasilkan emisi Pb in organik. Logam berat Pb tersebut yang bercampur dengan bahan bakar tersebut akan bercampur dengan oli dan melalui proses di dalam mesin maka logam berat Pb akan keluar dari knalpot bersama dengan gas buangan lainnya. Lingkungan pesisir tercemar karena pemukiman manusia yang begitu pesat berkembang, pariwisata, kegiatan pelabuhan, pengoperasian jumlah berlebihan perahu mekanik, pertanian dan praktek budidaya. Degradasi yang sedang berlangsung juga terkait dengan endapan besar banjir, limpasan badai, atmo-deposisi bulat dan tekanan lainnya yang mengakibatkan perubahan kualitas air, berkurangnya sumber daya perikanan, tersedak dari muara sungai dan inlet, dan hilangnya keanekaragaman hayati sebagai keseluruhan jelas dalam beberapa tahun terakhir Sarkar dkk (2007) dalam Jonathan (2010).

2.4.2. Pencemaran Logam Berat pada sungai

Air merupakan sumber daya alam yang diperlukan sebagai hajat hidup orang banyak. Semua makhluk hidup membutuhkan air untuk kehidupannya sehingga sumber daya air perlu dilindungi agar tidak tercemar dan dapat tetap dimanfaatkan dengan baik. Menurut Effendi (2000) pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan komponen lainnya ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat

tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukkannya. Sedangkan menurut Odum (1971) pencemaran adalah perubahan-perubahan sifat fisik, kimia dan biologi yang tidak dikehendaki pada udara, tanah dan air. Sumber pencemaran air sungai dapat berasal dari berbagai jenis limbah seperti limbah industri, limbah domestik, serta kegiatan lainnya seperti pertanian, perikanan dan pariwisata. Tingkat pencemaran sungai menjadi semakin tinggi dengan meningkatnya jumlah beban pencemaran limbah yang masuk ke sungai dan juga disebabkan oleh menurunnya debit aliran sungai yang bersangkutan.

Menurut Darmono (1995) mengatakan bahwa, suatu proses produksi dalam industri memerlukan suhu tinggi seperti pertambangan, pemurnian minyak, pembangkit tenaga listrik dan energi minyak serta pengecoran logam. Proses tersebut banyak mengeluarkan limbah pencemar, terutama pada logam yang relatif mudah menguap dan larut dalam air seperti Hg, Pb, dan Cd. Menurut Cornwell (1991) dalam Rahmawati (2011), sumber bahan pencemar yang masuk ke perairan dapat berasal dari buangan yang

diklasifikasikan:

1. Point source discharges (sumber titik), yaitu sumber titik atau sumber pencemar yang dapat diketahui secara pasti dapat berupa suatu lokasi seperti air limbah industri maupun domestik serta saluran drainase. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair (PP No.82 Tahun 2001).

2. Non point source (sebaran menyebar), berasal dari sumber yang tidak diketahui secara pasti. Pencemar masuk ke parairan melalui run off (limpasan) dari wilayah pertanian, pemukiman dan perkotaan.

Peningkatan kadar logam berat dalam air umumnya disebabkan oleh masuknya berbagai macam limbah seperti limbah industri, pertambangan, pertanian dan limbah rumah tangga atau biasa disebut limbah domestik yang banyak mengandung logam berat. Meningkatnya logam berat dalam air mengakibatkan logam yang semula dijadikan sebagai kebutuhan pertumbuhan organisme berubah menjadi toksik dan berujung pada gannguan atau bahkan kematian pada organisme yang hidup dalam air (Satmoko, 2006).

Menurut Emil (1990) dalam Malisan (2011) mengatakan bahwa kerusakan ekologis di hulu dan akumulasi limbah yang dialirkan dari daerah hulu dapat mengancam kawasan pesisir. Fenomena ini tentunya disebabkan oleh pola pembangunan yang lebih berorientasi pada aspek perekonomian dan kurang mempertimbangkan faktor lingkungan dan sosialnya.

Kegiatan industri dan pabrik yang umumnya menghasilkan limbah organic ataupun anorganik membuang langsung ke perairan tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Walaupun dilakukan pengolahan namun belum cukup memadai sehingga mengakibatkan pencemaran yang berkelanjutan. Kegiatan pembuangan limbah kimia yang terus menerus ke perairan menyebabkan logam berat akan menumpuk dalam sedimen dan air pada perairan dan kemudian sampai pada manusia (Mokoagouw, et.al., 2013).

2.5. Teknologi Spektroskopi Serapan Atom (SSA)

Spektroskopi merupakan suatu metode analisis kuantitatif yang pengukurannya berdasarkan banyaknya radisasi yang dihasilkan atau yang diserap oleh spesi atom atau molekul analit. Salah satu bagian dari spektrosmetri ialah Spektrometri Serapan Atom (SSA), merupakan metode analisis unsur secara kuantitatif yang pengukurannya berdasarkan penyerapan cahaya dengan panjang gelombang tertentu oleh atom logan dalam keadaan bebas (Skoog et.al, 2000)

2.5.1 Prinsip Kerja Spektrofotometri Serapan Atom

Cara kerja Spektroskopi Serapan Atom ini adalah berdasarkan atas penguapan larutan sampel, kemudian logam yang terkandung di dalamnya diubah menjadi atom bebas. Atom tersebut mengabsorbsi radiasi dari sumber cahaya yang dipancarkan dari lampu katoda (Hollow Cathode Lamp) yang mengandung unsur yang akan ditentukan. Banyaknya penyerapan radiasi kemudian diukur menurut panjang gelombang tertentu menurut jenis logamnya (Darmono, 1995).

Jika radiasi elektromagnetik dikenakan suatu atom, maka akan terjadi eksitasi electron dari tingkat dasar ke tingkat tereksitasi. Maka setiap panjang gelombang memiliki enerhi yang spesifik untuk dapat tereksitasi ke tingkat yang lebih tinggi.

Besarnya energi dari tiap panjang gelombang dapat dihitung dengan menggunakan persamaan :

E=h.Cλ ... (1)

Dimana: E = Energi (Joule)

h = Tetapan Planck (6,63.10-34 J.s) C = Kecepatan Cahaya (3.108 m/s), dan λ = Panjang Gelombang (nm)

Apabila cahaya dengan panjang gelombang tertentu dilewatkan pada suatu sel yang mengandung atom-atom bebas yang bersangkutan maka sebagian cahaya tersebut akan diserap dan intensitas penyerapan akan berbanding lurus dengan banyaknya atom bebas logam yang berada dalam sel. Hubungan antara absorbansi dengan konsentrasi diturunkan dari:

1. Hukum Lambert : Bila suatu sumber sinar monokromatik melewati medium transparan, maka intensitas sinar yang diteruskan berkurang dengan bertambahnya ketebalan medium yang mengabsorpsi.

2. Hukum Beer : Intensitas sinar yang diteruskan berkurang secara eksponensial dengan bertambahnya konsentrasi spesi yang menyerap sinar tersebut.

Dari kedua hukum tersebut diperoleh suatu persamaan:

It = Io.e-(εbc), atau ... (2) A = - Log It/Io = εbc ... (3) Dimana : Io = Intensitas sumber sinar

It = Intensitas sinar yang diteruskan ε = Absortivitas molar

b = Panjang medium

c = Konsentrasi atom-atom yang menyerap sinar A = Absorbans.

Dari persamaan di atas, dapat disimpulkan bahwa absorbansi cahaya berbanding lurus dengan konsentrasi atom (Day & Underwood, 1989). Pada alat SSA

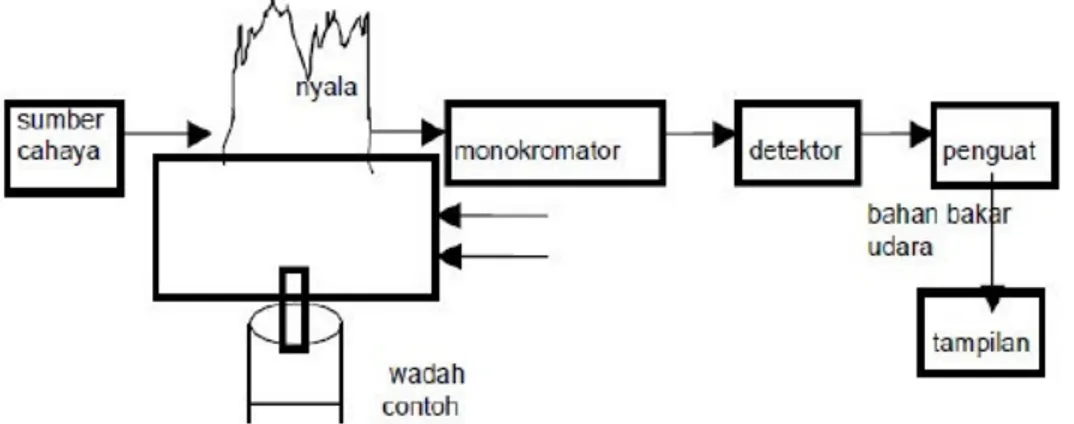

terdapat dua bagian utama yaitu suatu sel atom yang menghasilkan atom- atom gas bebas dalam keadaaan dasarnya dan suatu sistem optik untuk pengukuran sinyal. Suatu skema umum dari alat SSA adalah sebagai berikut:

Gambar 2.3. Skema umum komponen pada alat SSA (sumber: Anshori, 2005)

Spektrometri Serapan Atom (SSA) pada dasarnya sama seperti absorpsi sinar oleh molekul atau ion senyawa dalam larutan.

a. Lampu Katoda

Lampu katoda merupakan sumber cahaya pada AAS. Lampu katoda memiliki masa pakai atau umur pemakaian selama 1000 jam. Lampu katoda pada setiap unsur yang akan diuji berbeda-beda tergantung unsur yang akan diuji, seperti lampu katoda Cu, hanya bisa digunakan untuk pengukuran unsur Cu.

Lampu katoda terbagi menjadi dua macam, yaitu : Lampu Katoda Monologam digunakan untuk mengukur 1 unsur dan Lampu Katoda Multilogam digunakan untuk pengukuran beberapa logam sekaligus (Nindita, 2011).

b. Tabung gas

Tabung gas pada AAS yang digunakan merupakan tabung gas yang berisi gas asetilen. Gas asetilen pada AAS memiliki kisaran suhu ± 20.000K, dan ada juga tabung gas yang berisi gas N2O yang lebih panas dari gas asetilen, dengan kisaran suhu ± 30.000K. Regulator pada tabung gas asetilen berfungsi untuk pengaturan banyaknya gas yang akan dikeluarkan, dan gas yang berada di dalam tabung. Spedometer pada bagian kanan regulator merupakan pengatur tekanan yang berada di dalam tabung (Nindita, 2011).

c. Ducting

Ducting merupakan bagian cerobong asap untuk menyedot asap atau sisa pembakaran pada AAS, yang langsung dihubungkan pada cerobong asap bagian luar pada atap bangunan, agar asap yang dihasilkan oleh AAS, tidak berbahaya bagi lingkungan sekitar. (Nindita, 2011).

d. Kompresor

Kompresor merupakan alat yang terpisah dengan main unit, karena alat ini berfungsi untuk mensuplai kebutuhan udara yang akan digunakan oleh AAS pada waktu pembakaran atom. (Nindita, 2011).

e. Burner

Burner berfungsi sebagai tempat pancampuran gas asetilen, dan aquabides, agar tercampur merata, dan dapat terbakar pada pemantik api secara baik dan merata. (Nindita, 2011).

f. Buangan pada AAS

Buangan pada AAS disimpan di dalam drigen dan diletakkan terpisah pada AAS. Buangan dihubungkan dengan selang buangan yang dibuat melingkar sedemikian rupa, agar sisa buangan sebelumnya tidak naik lagi ke atas, karena bila hal ini terjadi dapat mematikan proses pengatomisasian pada saat pengukuran sampel, sehingga kurva yang dihasilkan akan terlihat buruk (Nindita, 2011).

g. Monokromator

Berfungsi mengisolasi salah satu garis resonansi atau radiasi dari sekian banyak spektrum yang dihasilkan oleh lampu pijar hollow cathode atau untuk merubah sinar polikromatis menjadi sinar monokromatis sesuai yang dibutuhkan oleh pengukuran (Nindita, 2011).

h. Detektor

Detektor berfungsi untuk mengukur intensitas radiasi yang diteruskan dan telah diubah menjadi energi listrik oleh fotomultiplier. Hasil pengukuran detektor dilakukan penguatan dan dicatat oleh alat pencatat yang berupa printer dan pengamat angka (Nindita, 2011).

2.5.2 Instrumentasi Spektrofotometri Serapan Atom

Dalam metode SSA, sebagaimana dalam metode spektrometri atomik yang lain, contoh harus diubah ke dalam bentuk uap atom. Proses pengubahan ini dikenal dengan istilah atomisasi, pada proses ini contoh diuapkan dan didekomposisi untuk membentuk atom dalam bentuk uap. Secara umum pembentukan atom bebas dalam keadaan gas melalui

tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. Pengisatan pelarut, pada tahap ini pelarut akan teruapkan dan meninggalkan residu padat.

b. Penguapan zat padat, zat padat ini terdisosiasi menjadi atom-atom penyusunnya yang mula-mula akan berada dalam keadaan dasar.

c. Beberapa atom akan mengalami eksitasi ke tingkatan energi yang lebih tinggi dan akan mencapai kondisi dimana atom-atom tersebut mampu memancarkan energi.

2.5.2.1 Sel Atom

Terdapat dua tahap utama yang terjadi dalam sel atom pada alat SSA dengan sistem atomisasi nyala. Pertama, tahap nebulisasi untuk menghasilkan suatu bentuk aerosol yang halus dari larutan contoh. Kedua, disosiasi analit menjadi atom-atom bebas dalam keadaan gas (Anshori, 2005). Berdasarkan sumber panas yang digunakan maka terdapat dua metode atomisasi yang dapat digunakan dalam spektrometri serapan atom :

a. Atomisasi menggunakan nyala.

b. Atomisasi tanpa nyala (flameless atomization).

Pada atomisasi menggunakan nyala, digunakan gas pembakar untuk memperoleh energi kalor sehingga didapatkan atom bebas dalam keadaan gas. Sedangkan pada atomisasi tanpa nyala digunakan energi listrik seperti pada atomisasi tungku grafit (grafit furnace atomization). Diperlukan nyala dengan 25 suhu tinggi yang akan menghasilkan atom bebas. Untuk alat SSA dengan sistem atomisasi nyala digunakan campuran gas asetilen-udara atau campuran asetilen-N2O Pemilihan oksidan bergantung kepada suhu nyala dan komposisi yang diperlukan untuk pembentukan atom bebas (Anshori, 2005).

2.5.2.2 Sumber Cahaya

Sumber cahaya yang digunakan dalam alat SSA ialah lampu katoda berongga (hollow cathode lamp). Lampu ini terdiri dari suatu katoda dan anoda yang terletak dalam suatu silinder gelas berongga yang terbuat dari kwarsa.

Katoda terbuat dari logam yang akan dianalisis. Silinder gelas berisi suatu gas lembam pada tekanan rendah. Ketika diberikan potensial listrik maka muatan positif ion gas akan menumbuk katoda sehingga tejadi pemancaran spektrum garis logam yang bersangkutan (Anshori, 2005).

Gambar 2.4 : Lampu katoda berongga

(sumber: http://www_azwestern_edu-chemnasa-SSAprimer- web_files- image002_jpg.htm)

2.5.2.3 Monokromator dan Sistem Optik

Berkas cahaya dari lampu katoda berongga akan dilewatkan melalui celah sempit dan difokuskan menggunakan cermin menuju monokromator.

Monokromator dalam alat SSA akan memisahkan, mengisolasi dan mengontrol intensitas energi yang diteruskan ke detektor. Monokromator yang biasa digunakan ialah monokromator difraksi grating (Anshori, 2005).

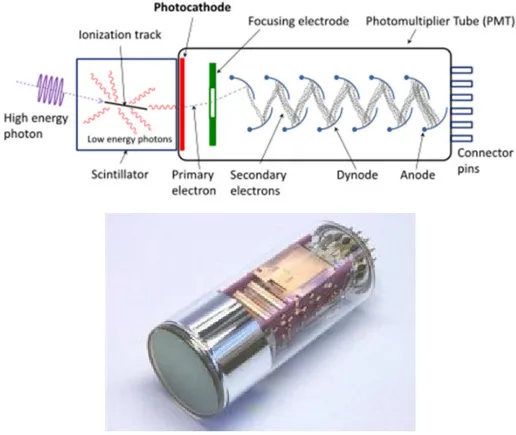

2.5.2.4 Detektor dan Sistem Elektronik

Energi yang diteruskan dari sel atom harus diubah ke dalam bentuk sinyal listrik untuk kemudian diperkuat dan diukur oleh suatu sistem pemproses data.

Proses pengubahan ini dalam alat SSA dilakukan oleh detektor. Detektor yang biasa digunakan ialah tabung pengganda foton (photomultiplier tube), terdiri dari katoda yang dilapisi senyawa yang bersifat peka cahaya dan suatu anoda yang mampu mengumpulkan elektron. Ketika foton menumbuk katoda maka elektron

akan dipancarkan, dan bergerak menuju anoda. Antara katoda dan anoda terdapat dinoda-dinoda yang mampu menggandakan elektron. Sehingga intensitas elektron yang sampai menuju anoda besar dan akhirnya dapat dibaca sebagai sinyal listrik.

Untuk menambah kinerja alat maka digunakan suatu mikroprosesor, baik pada instrumen utama maupun pada alat bantu lain seperti autosampler (Anshori, 2005).

Gambar 2.5 : Photo multiplier tube

(sumber : wikipedia.org/wiki/Photomultiplier_tube)

2.5.3 Optimasi Peralatan Spektrofotometri Serapan Atom

Pada peralatan optimasi spektrofotometri serapan atom agar memberikan wacana dan sejauh mana sensitivitas dan batas deteksi alat terhadap sampel yang akan dianalisis, optimasi pada peralatan SSA meliputi:

Lebar celah (slith width)

Kemampuan arus lampu Hallow Cathode

Kedudukan panjang gelombang (λ?)

Pemilihan nyala udara tekanan asetilen

Kedudukan burner agar memberikan absorbansi aksimum

Kedudukan atas kecepatan udara tekan

Kedudukan atas kecepatan asetilen

2.5.4. Teknik Analisis menggunakan Metode Kurva Standar

Dalam metode kurva standar ini, dibuat seri standar dengan berbagai konsentrasi dan absorbansi dari larutan tersebut diukur dengan SSA. Selanjutnya membuat grafik antara konsentrasi (C) dengan absorbansi (A) yang akan merupakan garis lurus melewati titik nol dengan slope = ɛ.B atau slope a.b, konsentrasi larutan sampel diukur dan di intropolasi dengan kurva kalibrasi atau dimasukkan ke dalam persamaan regresi linier.

2.5.5. Gangguan dalam Spektrofotometri Serapan Atom

Faktor-faktor yang mempengaruhi pancaran nyala suatu unsur tertentu dan menyebabkan gangguan pada penetapan konsentrasi unsur (Syahputra, 2004):

1. Gangguan akibat pembentukan senyawa refraktori

Gangguan ini dapat diakibatkan oleh reaksi antara analit dengan senyawa kimia, biasanya anion yang ada di dalam larutan sampel sehingga terbentuk senyawa yang tahan panas (refractory). Sebagai contoh fosfat akan bereaksi dengan kalsium dalam nyala menghasilkan pirofosfat (Ca2P2O7). Hal ini menyebabkan absorbs ataupun emisi atom kalsium dalam nyala menjadi berkurang. Gangguan ini dapat diatatasi dengan menambahkan stronsium klorida atau lanthanum nitrat ke dalam larutan. Kedua logam ini mudah bereaksi dengan fosfat disbanding dengan kalsium sehingga reaksi antara kalsium dengan fosfat dapat dicegah atau diminimalkan. Gangguan ini juga dapat dihindari dengan menambahkan EDTA berlebih. EDTA akan mrmbentuk kompleks kelat dengan kalsium, sehingga pembentukan senyawa refraktori dengan fosfat dapat dihindarkan. Selanjutnya kompleks Ca-EDTA akan terdisosiasi dalam nyala menjadi atom netral Ca yang menyerap sinar (Syahputra, 2004).

2. Gangguan ionisasi

Gangguan ionisasi ini biasa terjadi pada unsur-unsur alkali tanah dan beberapa unsur yang lain. Karena unsur-unsur tersebut mudah terionisasi dalam

nyala. Dalam analisis dengan SSA yang diukur adalah emisi dan serapan atom yang tak terionisasi. Oleh sebab itu, karena adanya atom-atom yang terionisasi dalam nyala akan mrngakibatkan sinyal yang ditangkap detektor menjadi berkurang. Namun demikian, gangguan ini bukan gangguan yang sifatnya serius, karena hanya sensitivitas dan linieritasnya saja yang terganggu. Gangguan ini dapat diatasi dengan menambahkan unsur-unsur yang mudah terionisasi ke dalam sampel sehingga akan menahan proses ionisasi dari unsur yang dianalisis (Syahputra, 2004).

3. Gangguan fisik alat

Gangguan fisik adalah semua parameter yang dapat mempengaruhi kecepatan sampel sampai ke nyala dan sempurnanya atomisasi. Parameter- parameter tersebut adalah kecepatan alir gas, berubahnya viskositas sampel akibat temperature nyala. Gangguan ini biasanya dikompensasi dengan lebih sering membuat kalibrasi atau standarisasi (Syahputra, 2004).

2.6. Kelebihan dan kekurangan Spektrofotometri Serapan Atom

Kelebihan Spektrofotometri serapan atom adalah kecepatan analisisnya dapat digunakan untuk analisis kuantitatif unsur-unsur logam dalam jumlah kecil (trace) dan sangat kecil (ultratrace) : memiliki kepekaan yang tinggi (batas deteksi kurang dari 1 ppm), pelaksanaanya relative sederhana dan sebelum pengukuran tidak perlu memisahkan unsur yang ditentukan karena penentuan satu unsur lain dapat silakukan asalkan lampu katoda berongga yang dipelukan tersedia.

Kekurangan Spektrofotometri serapan atom adalah kurang sensitid untuk pengukuran sampel bukan logam dan adanya gangguan-gangguan yang menyebabkan pembacaan serapan unsur yang dianalisis menjadi lebih kecil atau lebih besar dari nilai yang sesuai dengan konsentrasinya dalam sampel (Rohman, 2007)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan tempat Penelitian

Penelitian telah dilakukan di Balai Riset dan Standardisasi Industry Medan (BARISTAND Industri Medan) Penelitian ini telah dilakukan Oktober 2018 sampai dengan Januari 2019 dengan mengambil sampel di sungai sekitar pertambangan emas di Sumatera Utara (Batang Toru).

3.2 Metode Pengambilan Sampel.

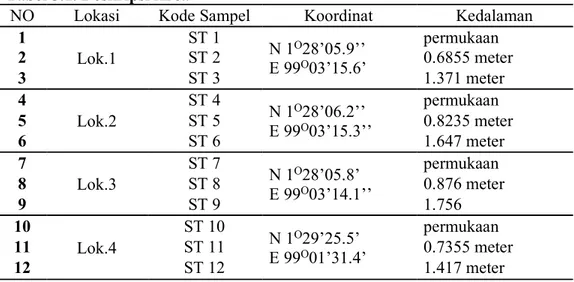

Metode yang digunakan dalam penentuan lokasi pengambilan sampel air dan sedimen “Purposive Random Sampling” pada 12 (dua belas) stasiun pengamatan pada 4 lokasi. Pada masing masing stasiun diambil 3 sampel dalam 1 titik koordinat yakni bagian atas, tengah, dan bawah.

3.3. Deskripsi Area

Di Sungai Batang Toru, ini banyak terdapat aktifitas, seperti pemukiman, daerah sawit, dan berbagai aktifitas lain yang dapat berpengaruh terhadap perairan. :

Tabel 3.1. Deskripsi Area

NO Lokasi Kode Sampel Koordinat Kedalaman

1

Lok.1

ST 1

N 1O28’05.9’’

E 99O03’15.6’

permukaan

2 ST 2 0.6855 meter

3 ST 3 1.371 meter

4

Lok.2

ST 4

N 1O28’06.2’’

E 99O03’15.3’’

permukaan

5 ST 5 0.8235 meter

6 ST 6 1.647 meter

7

Lok.3

ST 7

N 1O28’05.8’

E 99O03’14.1’’

permukaan

8 ST 8 0.876 meter

9 ST 9 1.756

10

Lok.4

ST 10

N 1O29’25.5’

E 99O01’31.4’

permukaan

11 ST 11 0.7355 meter

12 ST 12 1.417 meter

1. Lokasi 1

Stasiun 1 secara geografis terletak pada 1°28’05.9”N ; 99°03’15.6”E daerah ini merupakan berjarak 1118.192 km dari lokasi di Sumatera Utara (Batang Toru). . Denah lokasi dapat dilihat pada lampiran 1

2. Lokasi 2.

Stasiun 2 secara geografis terletak pada 1°28’06.2”N ; 99°03’15.3”E daerah ini berjarak 1119.185 Km dari lokasi pertambangan emas di Sumatera Utara (Batang Toru). Denah lokasi dapat dilihat pada lampiran 1

3. Lokasi 3.

Stasiun 3 secara geografis terletak pada 1°28’07.89”N ; 99°03’15”E daerah ini berjaran 1120.298 Km dari lokasi pertambangan emas di Sumatera Utara (Batang Toru). . Denah lokasi dapat dilihat pada lampiran 1

4. Lokasi 4.

Stasiun 4 secara geografis terletak pada 1°29’25.5”N ; 99°01’31.4”E daerah ini berjarak 589.416 km dari lokasi pertambangan emas di Sumatera Utara (Batang Toru). . Denah lokasi dapat dilihat pada lampiran 1

3.4. Alat dan Bahan 3.4.1. Alat

Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi alat – alat lapangan dan laboratorium.

1. Atomic Absorbsion Spektrophotometri Shimadzu GPA 7000 A.

2. Atomic Absorbsion Spektrophotometri Shimadzu AA - 6200

3. Penangas Air Memmert,

4. GPS MAP 64S,

5. pH Meter Adwa AD12,

6. Hotplate Rec Digital Heating Ceramic Plate, 7. Gelas Ukur 10/25/100/ mL Pyrex,

8. Meteran Tekiro

9. Labu ukur 10/25/100/250 mL Pyrex 10. Erlenmeyer Pyrex 100mL/250 mL Pyrex 11. Corong