6 2.1 Tanah

Tanah merupakan suatu sistem kehidupan yang kompleks yang mengandung berbagai jenis organisme dengan beragam fungsi untuk menjalankan berbagai proses vital bagi kehidupan terestial (Husen dkk, 2007). Tanah di lapisan permukaan bumi ini berasal dari bebatuan yang telah mengalami serangkaian pelapukan oleh gaya-gaya alam, sehingga membentuk lapisan partikel halus. Fungsi tanah secara kimiawi adalah sebagai gudang dan penyuplai zat hara atau nutrisi (senyawa-senyawa organik dan anorganik sederhana dan unsur-unsur esensial seperti N, P, K, Ca, Mg, S, Cu, Zn, Fe, B, Cl) (Mas’ud, 1992). Pengertian tanah menurut Peraturan Pemerintah RI No. 150 tahun 2000 tentang pengendalian kerusakan tanah untuk produksi biomassa, adalah tanah merupakan salah satu komponen lahan berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan mahkluk hidup lainnya. Tanah merupakan elemen yang penting dan sangat dibutuhkan bagi kehidupan dimana tanah digunakan manusia sebagai media untuk mereka bercocok tanam.

2.1.1 Tanah Kering

Lahan kering atau tanah kering merupakan hamparan lahan/tanah yang tidak pernah tergenang atau digenangi air selama periode sebagian besar waktu dalam setahun. Hasnudi dan Saleh (2004) menyatakan bahwa kualitas lahan kering biasanya rendah, maka dapat dipastikan bahwa akan terjadi defisiensi unsur-unsur jarang (unsur mikro). Biasanya tanah dengan kandungan unsur hara

N, P, K, dan Ca rendah, reaksi tanah sangat asam hingga asam (pH 3,5-5,0). Pemanfaatan tanah kering atau lahan kering pada lahan pertanian umumnya ditentukan atas dasar kemiringan dan ketinggian lahan di atas permukaan laut. Lahan berkemiringan 0 sampai 15 % kiranya cocok untuk pertanian tanaman pangan secara intensif, lahan berkemiringan 15 sampai 25 % ditempuh pertanian tanaman pangan yang dikombinasikan secara baik dengan tanaman kehutanan dan perkebunan, lahan berkemiringan lebih dari 25 % cocok untuk kehutanan dan perkebunan (Sukartiko, 1988). Ilahude et al, (2007) menyatakan reaksi tanah lahan kering tergolong netral (pH netral) dengan kadar bahan organik sedang, sedangkan kadar N, P2O5, dan K2O sangat rendah, serta nilai KTK sangat tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa kesuburan tanah tergolong rendah.

2.1.2 Tanah Basah

Tanah basah memiliki peran yang sangat penting bagi mahkluk hidup dan lingkungan. Menurut Franzmeier et al (2001) istilah tanah basah dalam pengertian umum adalah tanah yang memiliki kelebihan air di beberapa periode waktu dalam setahun dan penting untuk produksi tanaman. Di Indonesia, tanah basah banyak dimanfaatkan untuk bercocok tanam, salah satunya adalah untuk persawahan. Tanah sawah dapat berasal dari tanah kering yang dialiri kemudian disawahkan, atau dari tanah rawa-rawa yang dikeringkan (Hardjowigeno et al, 2004). Tanah sawah yang terbentuk dari tanah kering atau tanah basah atau tanah rawa akan memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan bahan pembentuk tanahnya (Prasetyo et all, 2004).

2.2 Pencemaran Tanah

Pencemaran tanah didefinisikan sebagai masuknya bahan kimia buatan manusia dengan sengaja maupun tidak sengaja dan akan merubah lingkungan tanah alami. Pencemaran tanah terjadi karena adanya sumber pencemar diantaranya adalah kebocoran limbah cair atau bahan kimia atau fasilitas komersial, penggunaan pestisida, masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan sub-permukaan, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, air limbah dari tempat penimbunan sampah yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat (illegal dumpling) (Yovita, 2009).

Limbah merupakan buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik dari industri maupun domestik (rumah tangga) dimana kehadirannya pada suatu saat akan menimbulkan efek negative terhadap lingkungan. Pada bidang pertanian, limbah dapat berupa sisa-sisa pupuk sintetik misalnya pupuk urea dan pestisida yang digunakan untuk membasmi hama tanaman. Penggunaan pupuk dan pestisida yang dilakukan secara terus menerus dalam pertanian akan merusak struktur tanah tersebut, salah satunya adalah berkurangnya kesuburan tanah sehingga tidak dapat ditanami jenis tanaman tertentu hingga terjadinya kematian pada tanaman. Selain itu, penggunaan pestisida yang terus menerus akan mengakibatkan hama tanaman kebal terhadap pestisida tersebut (Amzani, 2012). Keberadaan pencemar dalam tanah salah satunya adalah logam berat akan berdampak terhadap pertumbuhan tanaman. Menurut Darmono (2001), pada dasarnya kontaminasi logam pada tanah bergantung pada jumlah logam yang ada pada batuan tempat tanah terbentuk, jumlah mineral yang ditambahkan pada tanah sebagai pupuk, jumlah deposit logam dari atmosfer yang jatuh ke dalam tanah

serta jumlah yang terambil pada proses panen ataupun merembes ke dalam tanah yang lebih dalam.

2.3 Logam Berat

Logam berat adalah salah satu komponen alamiah lingkungan yang saat ini mendapatkan perhatian lebih akibat bahaya yang dapat ditimbulkannya. Logam berat merupakan unsur kimia dengan berat jenis lebih besar dari 5 gr/cm3 dan terletak di sudut kanan bawah sistem periodik. Miettinen (1977) menyatakan logam berat memiliki afinitas yang tinggi terhadap unsur S dan biasanya bernomor atom 22 sampai 92 dari periodik 4 sampai 7. Logam berat Hg merupakan logam berat yang memiliki densitas 13,55 gr/cm3 dan diantara semua unsur logam berat, Hg menduduki urutan pertama dalam hal sifat toksiknya dibandingkan logam berat lainnya, kemudian diikuti oleh logam berat lainnya yaitu Cd, Ag, Ni, Pb, As, Cr, Sn dan Zn (Fardiaz, 1992). Namun demikian, beberapa logam berat merupakan unsur esensial bagi mahkluk hidup (Nugroho, 2001).

Kandungan logam berat dalam tanah akan sangat mempengaruhi kandungan logam dalam tanaman yang tumbuh di atasnya. Darmono (1995) mengungkapkan, akumulasi logam dalam tanaman tidak hanya tergantung pada kandungan logam dalam tanah, tetapi juga tergantung pada sifat kimia tanah seperti unsur kimia pada tanah, jenis logam, pH tanah, dan spesies tanaman. Pada tanah pertanian, sumber dari logam berat antara lain bahan agrokimia seperti pupuk dan pestisida, gas buangan kendaraan bermotor, bahan bakar minyak, pupuk organik serta buangan limbah seperti limbah domestik dan industri (Alloway, 1995).

Logam berat menjadi berbahaya karena tidak dapat terdegradasi dan memiliki sifat toksik pada mahkluk hidup walaupun pada konsentrasi yang rendah dan memiliki sifat persisten dan terakumulasi dalam jangka waktu yang lama. Logam berat akan berbahaya bila masuk ke dalam sistem metabolisme mahkluk hidup dalam jumlah yang besar atau melebihi ambang batas. Notohadiprawiro (2006) menyebutkan dengan adanya perantara tumbuhan yang menyerap logam berat dari berbagai sumber, logam berat tersebut dapat masuk ke dalam tubuh manusia dan hewan ketika mengkonsumsi tumbuhan tersebut.

2.3.1 Logam Timbal (Pb)

Timbal atau timah hitam merupakan logam yang termasuk ke dalam logam-logam golongan IV A pada tabel periodik yang mempunyai nomor atom 82 dengan berat atom 207,2 g/mol. Timbal merupakan suatu logam berat dengan sifat fisik berwarna kelabu kebiru-biruan dengan titik leleh 327oC dan titik didih 1620oC. Kadar Pb secara alami dapat ditemukan dalam bebatuan sekitar 13 mg/kg. Pb yang terdapat dalam tanah berkadar sekitar 5-25 mg/kg dan air bawah tanah (ground water) berkisar antara 1-80 µg/liter.

Palar (2008) menyebutkan penyebaran logam Pb di bumi sangat sedikit. Di selurur lapisan bumi, jumlah timbal hanya 0,0002% dari jumlah seluruh kerak bumi. Jumlah tersebut sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah kandungan logam berat lainnya yang ada di bumi. Timbal sebagian besar terakumulasi oleh organ tanaman yaitu daun, batang dan akar. Perpindahan Pb dari tanah ke tanaman tergantung pada komposisi dan pH tanah serta kapasitas tukar kationnya (KTK). Tanaman akan dapat menyerap logam Pb pada saat kondisi kesuburan tanah dan kandungan bahan organik yang rendah serta KTK tanah tinggi. Pada keadaan

tersebut, logam Pb akan terlepas dari ikatan tanah menjadi ion yang akan bergerak bebas pada larutan tanah. Jika logam lain tidak mampu menghambat keberadaannya, maka akan terjadi serapan Pb oleh akar tanaman (Charlena, 2004)

Secara alami logam Pb juga dapat ditemukan di udara yang kadarnya berkisar antara 0,0001-0,001 µg/L (Sudarmaji dkk., 2008). Kadar Pb yang tersedia dalam tanah sangatlah rendah. Kandungan Pb total pada tanah pertanian berkisar antara 2-200 mg/kg. Hasil analisis jaringan tanaman (rerumputan) pada masa pertumbuhan aktif menunjukkan bahwa kandungan logam Pb berkisar dari 0,3-1,5 mg/kg bahan kering (Alloway, 1995).

2.3.2 Logam Kadmium (Cd)

Kadmium (Cd) merupakan logam putih keperakan yang dapat ditempa, lunak dan tahan korosi. Kadmium melebur pada suhu 321oC dan melarut dengan lambat dalam asam encer dengan melepaskan hidrogen yang disebabkan oleh adanya potensial elektroda yang negatif (Vogel, 1994). Logam kadmium merupakan salah satu jenis logam berat yang banyak digunakan dalam berbagai kegiatan industri kimia di Indonesia. Darmono (2001) menyatakan kadmium dimanfaatkan dalam berbagai bidang industri kimia karena sifatnya yang lunak dan tahan korosi/karat. Kadmium merupakan logam yang berbahaya karena unsur ini berisiko tinggi terhadap pembuluh darah. Pada tanaman yang menyerap partikulat Cd, akan mengalami peristiwa terjadinya hambatan terhadap penyerapan zat besi yang sangat dibutuhkan oleh klorofil (zat hijau daun) tumbuhan. Sudarmaji dkk (2008) menyebutkan kadmium dapat diangkut oleh aliran sungai sampai jarak 50 km dari sumbernya. Dalam tanah, kadmium bersumber dari alam dan sumber antropogenik yaitu sumber alam berasal dari

batuan atau material lain sedangkan sumber antropogenik berasal dari endapan penggunaan pupuk dan limbah. Di dalam tanah, kadmium sebagian besar berpengaruh pada pH, larutan material organik, logam yang mengandung oksida, tanah liat dan zat organik maupun anorganik.

2.4 Bioavailabilitas dan Spesiasi Logam

Sifat logam di lingkungan serta interaksinya dengan organisme akan selalu berhubungan dengan sifat fisikokimianya. Logam dapat mengalami beberapa kemungkinan antara lain, logam langsung available dan diakumulasi oleh organisme, logam langsung available namun bioavailabilitasnya menurun dengan waktu, logam tidak available lalu menjadi available, serta kemungkinan logam tidak pernah available. Menurut Bernhard dan Neff (2011), bioavailabilitas merupakan ketersediaan suatu zat atau senyawa yang dapat diserap oleh hayati (organisme dan tumbuhan). Bioavailabilitas tidak sama dengan logam total namun bioavailabilitas berhubungan dengan jumlah logam yang mampu diserap oleh hayati baik organisme maupun tumbuhan. Spesiasi merupakan suatu proses identifikasi dan kuantifikasi berbagai spesies, fase dan bentuk yang terdapat pada suatu media (Davidson et al, 1998). Analisis spesiasi logam dalam sampel adalah suatu teknik penentuan konsentrasi berbagai bentuk geokimia logam yang bersama-sama membentuk konsentrasi total dalam sampel. Analisis spesiasi ini merupakan landasan yang berguna untuk menduga bioavailabilitas logam terhadap ekosistem pertanian (Florence et al, 1992).

Serapan tumbuhan terhadap suatu zat atau senyawa pada umumnya merupakan langkah awal masuknya ke dalam rantai makanan pada pertanian. Serapan tumbuhan tersebut tergantung pada pergerakan unsur dari tanah ke akar

tanaman, unsur melintasi membran sel epidermis akar, transport unsur dari sel epidermis akar menuju pembuluh xilem, dimana unsur diangkut dari akar ke tunas, dan kemungkinan mobilisasi dari daun ke jaringan penyimpanan yang digunakan sebagai makanan (biji, umbi-umbian, dan buah) melalui sistem transport floem. Langkah-langkah tersebut biasanya tergantung pada konsentrasi unsur pada tanah yang dikontrol oleh kondisi fisik dan kimia tanah di tempat tersebut seperti kadar air, pH dan faktor lainnya (John and Leventhal, 1995). 2.5 Ekstraksi Bertahap

Ekstraksi merupakan suatu metode pemisahan satu atau beberapa bahan dari suatu padatan atau cairan dengan bantuan pelarut. Ekstraksi juga merupakan proses pemisahan satu atau lebih komponen dari suatu campuran homogen. Prinsipnya adalah pemisahan terjadi karena kemampuan larut yang berbeda dari masing-masing komponen dalam campuran terlarut tersebut. Tessier et al (1979) mengembangkan metode selective extractions atau ekstraksi bertahap untuk mempartisi partikulat logam yang terdapat dalam lingkungan. Ekstraksi bertahap ini dapat digunakan untuk menentukan spesies logam-logam dalam fraksi-fraksi tertentu pada tanah. Tessier et al (1979) membagi fraksi-fraksi yang dapat dipisahkan dari prosedur ekstraksi bertahap sebagai berikut :

1. Fraksi Mobile/Tertukarkan

Fraksi ini merupakan fraksi yang mudah larut dalam air dan mudah ditukar (adsorpsi nonspesifik) logam dan kompleks organologam. Fraksi ini biasanya diperoleh dengan menggunakan satu pelarut, diantaranya air atau larutan garam sangat encer, larutan garam netral tanpa kapasitas pH buffer, larutan garam

dengan kapasitas pH buffer atau dengan menggunakan senyawa agen kompleks organik

2. Fraksi Terikat Karbonat

Pada umumya untuk memperoleh fraksi ini digunakan larutan buffer, misalnya asam asetat/Na-asetat pada pH 4,75. Pelarut ini akan melepaskan unsur yang terikat pada karbonat.

3. Fraksi Terikat Oksida Mn dan Fe

Fraksi terikat oksida Mn ini sensitif terhadap prosedur pengeringan sebelum ekstraksi. Oksida Mn dan Fe terdapat sebagai nodule, semen antar partikel atau hanya sebagai pelapis pada partikel. Oksida ini merupakan scavenger (pemulung) yang sangat baik untuk logam yang memiliki ukuran yang sangat kecil dan termodinamika tidak stabil di bawah kondisi anoxic. Pada tahap ini digunakan NH2OH.HCl sebagai pelarutnya.

4. Fraksi Terikat Bahan Organik

Logam dapat terikat pada berbagai bentuk bahan organik, organisme, lapisan pada partikel mineral, dan lain-lain. Dalam kondisi pengoksidasi di perairan alami, bahan organik dapat terdegradasi dan menyebabkan pelepasan logam yang larut. Pada tahap ini digunakan campuran antara HNO3 dan H2O2 sebagai pelarutnya.

5. Fraksi Residu

Logam pada fraksi ini masih tertinggal di dalam residu setelah prosedur ekstraksi diatas yang biasanya relatif stabil dan tidak menunjukkan perubahan yang signifikan dalam berbagai kondisi (fraksi resistant). Untuk mengetahui

konsentrasi logam di fase ini dapat digunakan campuran HNO3 dan HCl dengan perbandingan 1:3.

2.6 Spektroskopi Serapan Atom (AAS)

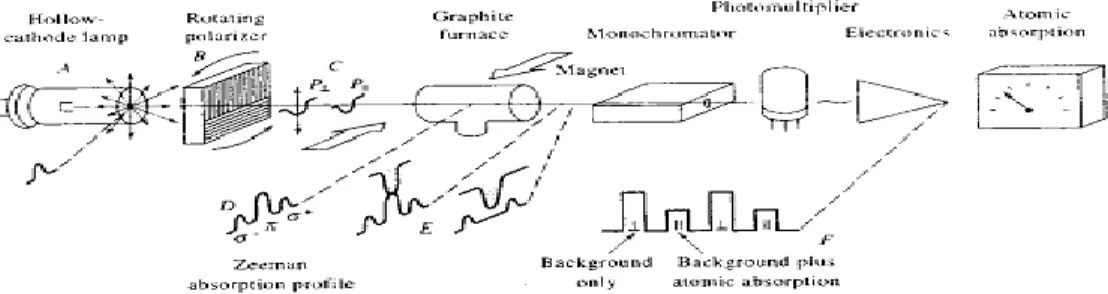

Spektrometri merupakan suatu metode analisis kuantitatif dimana pengukurannya didasarkan pada banyaknya radiasi yang dihasilkan atau yang diserap oleh spesi atom atau molekul analit. Atomic Absorption Spektrophotometer (AAS) merupakan salah satu bagian dari spektrometri. Teknik analisis ini diperkenalkan pertama kali oleh Welsh pada tahun 1955. Spektrometri serapan atom (AAS) merupakan metode analisis secara kuantitatif yang pengukurannya berdasarkan penyerapan cahaya dengan panjang gelombang tertentu oleh atom dalam keadaan bebas. Dalam kimia analitik, AAS dapat diartikan sebagai suatu teknik untuk menentukan konsentrasi suatu unsur logam dalam suatu cuplikan. Prinsip dari AAS adalah didasarkan pada penyerapan energi radiasi dengan panjang tertentu oleh atom-atom dalam keadaan dasar (ground state) yang menyebabkan tereksitasinya atom-atom tersebut dalam berbagai tingkat energi. Tereksitasinya atom-atom tersebut menyebabkan keadaan tidak stabil dan untuk mengubahnya kembali menjadi keadaan dasar diperlukan pelepasan sebagian ataupun seluruh energi eksitasinya dalam bentuk radiasi. Pada AAS, sumber radiasi yang digunakan adalah berasal dari lampu katoda berongga (hollow cathode lamp) (Christine, 2006).

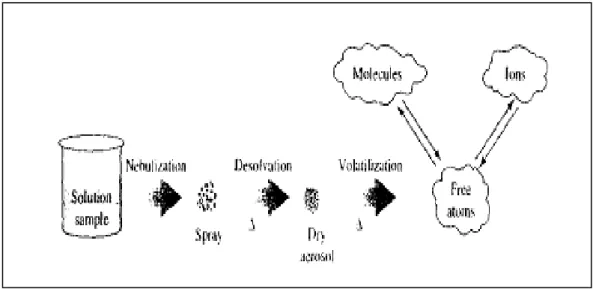

Proses yang terjadi pada AAS adalah larutan sampel disemprotkan ke suatu nyala dan unsur-unsur di dalam sampel diubah menjadi uap atom sehingga nyala mengandung logam unsur-unsur yang dianalisis. Proses ini disebut dengan proses atomisasi. Proses atomisasi dapat dilihat pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2 Proses Atomisasi yang Terjadi pada AAS(Skoog et al, 1994) Dalam proses ini, kebanyakan atom tetap tinggal sebagai atom netral dalam keadaan dasar dan beberapa diantaranya tereksitasi secara termal oleh nyala. Atom-atom dalam keadaan dasar tersebut akan menyerap radiasi yang diberikan oleh sumber radiasi dalam hal ini adalah lampu katoda berongga pada panjang gelombang yang sesuai. Panjang gelombang yang diabsorpsi oleh atom dalam nyala adalah sama dengan panjang gelombang yang dihasilkan oleh sumber radiasi. Penyerapan sinar tersebut pada panjang gelombang yang sesuai akan sebanding dengan konsentrasi atom-atom dalam nyala. Christine (2006) menyebutkan hubungan ini dinyatakan oleh hukum Lambert-Beer, yaitu absorbansi berbanding lurus dengan panjang nyala dan konsentrasi larutan. Hubungan antara serapan cahaya dengan konsentrasi zat dalam larutan dinyatakan dengan persamaan Lambert-Beer :

A = - log T = ɛ.b.c Dimana : A = absorbansi

T = transmisis

ɛ = absortivitas molar (L/mol cm) b = panjang sel (cm)

c = konsentrasi zat yang menyerap sinar (mol/L)

Melakukan analisis menggunakan alat spektrometer serapan atom (AAS) sering mengalami gangguan-gangguan (interference). Gangguan tersebut terjadi akibat adanya unsur atau zat-zat lain yang terkandung di dalam sampel bersama-sama dengan analit. Gangguan ini menyebabkan terjadinya kesalahan dalam pengukuran analit yaitu kesalahan positif dan kesalahan negatif. Secara umum, gangguan yang terjadi dibedakan menjadi gangguan kimia dan gangguan fisika. Gangguan kimia dapat berupa pembentukan senyawa stabil karena terjadinya reaksi antara analit dengan karbon atau nitrogen dalam sel atomisasi pada AAS. Gangguan kimia juga dapat terjadi karena adanya kesetimbangan disosiasi dan ionisasi dalam nyala. Sedangkan gangguan fisika adalah gangguan yang mempengaruhi efisiensi atomisasi dan kecepatan aspirasi sampel ke dalam pembakar. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan sifat sampel dan larutan standar yaitu perbedaan viskositas, densitas, dan lain-lain. Kedua gangguan tersebut dapat diatasi baik secara teknik maupun kimia (Skoog et al, 1994; Harvey, 2000).

2.7 Kurva Kalibrasi

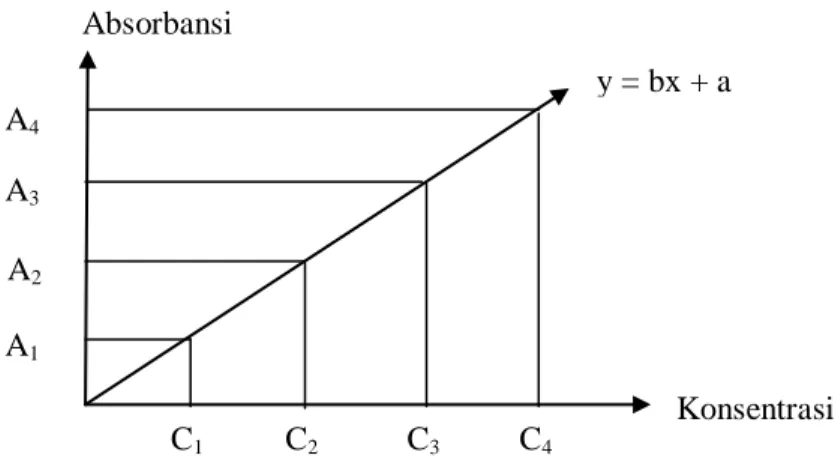

Metode kurva kalibrasi atau disebut juga kurva standar merupakan teknik yang digunakan dan sesuai untuk spektrofotometri serapan atom. Analisis dengan kurva kalibrasi atau kurva standar diperoleh dengan mengukur absorbansi dari

sederet konsentrasi larutan standar. Untuk senyawa atau zat yang mengikuti hukum Lambert-Beer, grafik konsentrasi dengan absorbansi akan membentuk suatu garis lurus seperti gambar berikut :

Gambar 2.3 Grafik Hubungan antara Absorbansi dengan Konsentrasi(Ewig, 1985)

Pembuatan kurva kalibrasi tersebut diawali dengan membuat beberapa konsentrasi larutan standar yang selanjutnya diukur absorbansi tiap konsentrasi dengan spektrofotometer serapan atom. Kurva kalibrasi memudahkan dalam mengetahui konsentrasi suatu analit dalam larutan sampel atau dapat dihitung dengan menggunakan persamaan regresi linier y = bx + a, dimana Y adalah absorbansi, a adalah intersep, x adalah konsentrasi dan b adalah slope (Nur, 1989).

Absorbansi Konsentrasi y = bx + a A4 A3 A2 A1 C1 C2 C3 C4